Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’OECE dont le but public était "la coordination de l’effort de reconstruction et la libéralisation du commerce et des échanges monétaires". Ce plan Marshall nous le verrons était en fait un cheval de troie, pour "infiltrer" le continent et assouvir la domination Américaine en Europe de l’ouest dans un premier temps, puis vers l’est, au fur et à mesure de l’effondrement de l’URSS.

Dès le milieu du siècle, la seconde guerre mondiale offre une occasion inespérée pour l’Amérique, dans une Europe affaiblie et divisée, puisque des deux rivaux continentaux (Allemagne nazie et Russie soviétique), il n’en reste qu’un. Cette lutte contre l’URSS a en fait un autre objectif : la prise de pouvoir économique par l’accès aux matières premières et aux ressources naturelles, concentrées au cœur de l’Eurasie. Pour ce faire, l’Amérique propose à l’Europe dévastée le "plan marshall" (1947) destiné à sa reconstruction. 16 états Européens, et la Turquie se partageront les fonds en créant l’OECE dont le but public était "la coordination de l’effort de reconstruction et la libéralisation du commerce et des échanges monétaires". Ce plan Marshall nous le verrons était en fait un cheval de troie, pour "infiltrer" le continent et assouvir la domination Américaine en Europe de l’ouest dans un premier temps, puis vers l’est, au fur et à mesure de l’effondrement de l’URSS. dimanche, 21 février 2010

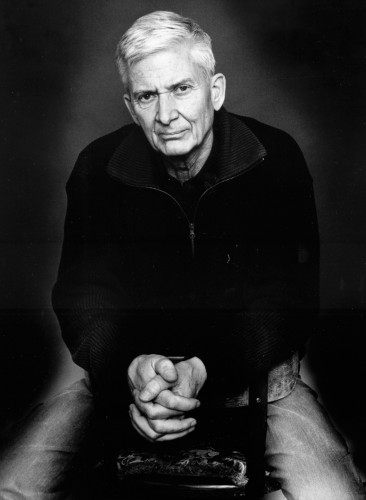

Lawrence of Arabia - the conflicted colonialist

Lawrence of Arabia - the conflicted colonialist

No wonder Lawrence is regarded with suspicion by the contemporary Arab world.

Lawrence was born in 1888 and went to Oxford. His boyish enthusiasm for medieval knights led him to walk across Syria and the Middle East in 1909, studying crusader castles for his university thesis, the fortresses that formed a chain of foreign, Christian domination over the local population.

Lawrence’s first job was as an archaeologist in a remote area of Syria, managing a huge native workforce for the Palestine Exploration Fund, an archaeological society whose survey of the region served as cover for British intelligence-gathering during the build-up to war with the Ottoman empire and Germany. Lawrence, with his excellent Arabic and local knowledge, drew up an ethnic map that detailed the many different tribal and religious areas.

During the First World War the Ottomans called for a jihad against the British. In response, Lawrence promised the Emir of Mecca, leader of the 1916 anti-Ottoman Arab revolt, support for a pan-Arab empire after the war if he launched a counter jihad against the Turks. It was this ability to “walk into the crowd” and harness Arab nationalism that marked him out as a first rate colonial soldier, according to leading British Arabist and former MI6 officer Sir Mark Allen.

Understanding the Ottomans’ difficulties in effectively patrolling the vast expanse of their desert territories, Lawrence used highly mobile Bedouin troops to ambush the enemy in a new form of guerilla warfare, targeting the Damascus-Medina railway, the sole supply line to the Ottoman garrison of Medina in Arabia. Using locals to do the bulk of the fighting, he went on to capture the strategically important Red Sea port of Aqaba, an exploit that shot him to fame and set the template for future special forces operations.

When British general Allenby marched as a modern crusader into Jerusalem in 1917, with Lawrence by his side as a Major, it was through the symbolically important Jaffa Gate, the ‘Conquerors’ Gate, and on foot rather than horseback because Christ had walked not ridden. This was for Lawrence “the supreme moment of his career.”

Yet when he learned of the secret British and French deal to divide the Arabian kingdom into two imperial possessions after the war, Lawrence wrote to his commanding officer: “We’ve asked them to fight on a lie, and I can’t stand it.”

Lawrence rushed his Arab fighters, who were loyal to the Emir and his son Faisal Hussein, to Damascus with the aim of taking it from the Ottomans before the British army arrived, gambling that once Faisal was established as king in this capital of the Arab world, it would be hard for Britain to topple him.

On October 1st 1918, wearing Arab clothes and riding in a Rolls Royce, Lawrence was cheered by a Damascus crowd of up to 150,000 people, having “inspired and ignited” their revolutionary fervour, according to Syrian historian Sami Moubayed. Faisal Hussein, a hero of the Arab revolt, followed two days later. But Lawrence had underestimated his own imperialism.

Under the infamous Sykes-Picot agreement the Middle East was divided “from the E of Acre to the last K of Kirkuk” in a straight, diagonal line across the map. France got Syria, Britain oil-rich Mosul and Palestine. It was a moment that “still rankles in the Arab psyche”, says Jordan’s foreign minister, a moment when “the western countries succeeded in … demolishing the hopes of the Arabs.” Bin Laden’s description of the deal as one which “dissected the Islamic world into fragments” underlines its contemporary resonance.

The Damascus meeting in 1918, at which Faisal was read out the Foreign Office telegram outlining the betrayal by France and Britain, marked “the start of the next 90 years of antagonism between the West and the Arab world. Lawrence left Damascus immediately, a failure, having delivered the Arabs to his British masters,” says Stewart.

Lawrence tried to break the Sykes-Picot agreement at Versailles in 1919, acting as Faisal’s adviser, but he merely became an embarrassment to the establishment. Defeated, he returned to England, where over a million people went to see a show at Covent Garden featuring ‘Lawrence of Arabia’.

When the British occupied Iraq, dropping bombs and gas to quell the insurgency, Lawrence wrote to the Times in 1920: “The people of England have been led into a trap in Iraq… it’s a disgrace to our imperial record”. Then in 1921, with the occupation failing, he was called on to advise Churchill, the Colonial Secretary, and Faisal was installed as a puppet ‘king’. The “last relic of Lawrence’s vision” lives on today in the shape of the pro-British kingdom of Jordan, still ruled by Faisal’s family.

What should we make of Lawrence today? Sami Moubayed describes him as “a British officer serving his nation’s interests. He was one of the many foreigners… who definitely does not deserve the homage you see nowadays.”

Stewart takes a different view, seeing Lawrence as a prophetic figure for our times. Stewart himself was deputy governor of two Iraqi provinces in 2003, where he initially “thought we could do some good”. He tried to “bring some semblance of order and prepare the country for independence,” but in the face of the insurgency he came to share Lawrence’s disillusionment with colonial rule.

Similarly disillusioned is Carne Ross, Britain’s former key negotiator at the UN, who resigned over the WMD issue. He tells Stewart: “I found it a deeply embittering experience… I think I was naïve about it…Ultimately my conclusion is one of deep skepticism of the state system and indeed of this place [the UN].”

These men’s disappointment is revealing. Stewart believes that “if generals and politicians now could see what Lawrence saw we would not be in the mess today”. He condemns the American misuse of Lawrence – troops shown David Lean’s swashbuckling film and made to read Lawrence’s 27-point guide to “try to… enter the Arab mindset”. He exposes the hollowness of General Patraeus’ new counter-insurgency manual enjoining troops “to work with local forces” by walking round Baghdad in the company of a US officer who speaks no Arabic and is ignorant of local politics.

Stewart, like Lawrence, rejects foreign occupation of the Middle East as unsustainable. “However much you do to overcome these cultural divides, in the end you don’t have the consent of the people; it’s not your country,” he says, echoing Lawrence, who called for “every single British soldier” to leave, creating “our first brown dominion, not our last brown colony.”

But unlike the hero of Avatar, (see Going traitor: Avatar versus imperialism) Lawrence never fully broke with his own imperialist masters. Caught between the demands of colonial rule and his admiration for the ‘natives’, he could never resolve the contradiction and died a broken man.

Stewart, following in Lawrence’s footsteps, walked across Asia as a young man and found in the dignity of the locals “a great deal about how to live a meaningful life.” But though admiring the people and recognizing the failings of colonial rule, he remains wedded to the power of which he is part. A prospective Tory candidate, ex-Etonian, diplomat’s son, he has set up a school in Kabul to teach Afghan craftsmen skills to restore old buildings, a pet project of Hamid Karzai’s. Though he calls for troops out of Iraq and Afghanistan, he implicitly believes imperialism capable of arranging the world in gentlemanly fashion, if only it would take on board Lawrence’s “political vision”. Lawrence didn’t question imperialism itself, and Stewart’s Orientalist vision suffers from the same limited horizon.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, proche orient, palestine, monde arabe, première guerre mondiale, impérialisme, empire britannique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La leçon du philosophe et sociologue Hans Freyer

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

La leçon du sociologue et philosophe Hans Freyer

Ex: http://vouloir.hautetfort.com/

Pour Hans Freyer (1887-1969), sociologue allemand néo-conservateur (« jeune-conservateur », jungkonservativ) qui sort du purgatoire où l'on avait fourré tous ceux qui ne singeaient pas les manies de l'École de Francfort ou ne paraphrasaient pas Saint Habermas, la virtù de Machiavel n'est pas une "vertu" ou une qualité statique mais une force qui n'attend qu'une chose : se déployer dans l'aire concrète de la Cité, dans l'épaisseur de l'histoire et du politique. Fondateur de l’École de Leipzig, d’où seront issus les meilleurs cadres de la sociologie historique de Weimar (il est parmi les fondateurs, avec Werner Conze, de la nouvelle histoire sociale allemande), puis de la sociologie nazie et une grande partie des sociologues conservateurs allemands d’après-Guerre (not. Helmuth Schelsky), ce sociologue a une solide formation de philosophe, dont l’ouvrage fondateur, Theorie des objektiven Geistes (1928) qui poursuit les pensées de Hegel et de Wilhelm Dilthey, va préparer le projet sociologique, not. dans son ouvrage Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930), d’une « révolution de droite » qui prendrait acte de l’anomie de la société industrielle et de l’échec de la lutte des classes, en lui opposant un État autoritaire. Ayant pris ses distances avec le nazisme – il sera professeur à Budapest entre 1941 et 1945 – il est l’exemple même du penseur conservateur, du théoricien de cette Révolution conservatrice qui aura grand mal à se justifier au moment de la dénazification. Il n’en est pas moins l’un des premiers sociologues professionnels qui, après la mort de Max Weber et de Georg Simmel, dont il ne cesse de se nourrir de manière critique, va lancer des projets innovateurs en sociologie industrielle, des organisations et de l’administration publique.

Pour Hans Freyer (1887-1969), sociologue allemand néo-conservateur (« jeune-conservateur », jungkonservativ) qui sort du purgatoire où l'on avait fourré tous ceux qui ne singeaient pas les manies de l'École de Francfort ou ne paraphrasaient pas Saint Habermas, la virtù de Machiavel n'est pas une "vertu" ou une qualité statique mais une force qui n'attend qu'une chose : se déployer dans l'aire concrète de la Cité, dans l'épaisseur de l'histoire et du politique. Fondateur de l’École de Leipzig, d’où seront issus les meilleurs cadres de la sociologie historique de Weimar (il est parmi les fondateurs, avec Werner Conze, de la nouvelle histoire sociale allemande), puis de la sociologie nazie et une grande partie des sociologues conservateurs allemands d’après-Guerre (not. Helmuth Schelsky), ce sociologue a une solide formation de philosophe, dont l’ouvrage fondateur, Theorie des objektiven Geistes (1928) qui poursuit les pensées de Hegel et de Wilhelm Dilthey, va préparer le projet sociologique, not. dans son ouvrage Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft (1930), d’une « révolution de droite » qui prendrait acte de l’anomie de la société industrielle et de l’échec de la lutte des classes, en lui opposant un État autoritaire. Ayant pris ses distances avec le nazisme – il sera professeur à Budapest entre 1941 et 1945 – il est l’exemple même du penseur conservateur, du théoricien de cette Révolution conservatrice qui aura grand mal à se justifier au moment de la dénazification. Il n’en est pas moins l’un des premiers sociologues professionnels qui, après la mort de Max Weber et de Georg Simmel, dont il ne cesse de se nourrir de manière critique, va lancer des projets innovateurs en sociologie industrielle, des organisations et de l’administration publique.

Victor Leemans, qui avant-guerre avec Raymond Aron introduisit en Belgique et en France les grands noms de la sociologie allemande, écrivait, à propos de Hans Freyer, dans son Inleiding tot de sociologie (Introduction à la sociologie, 1938) :

« Pour Freyer, toute sociologie est nécessairement "sociologie politique". Ses concepts sont toujours compénétrés d'un contenu historique et désignent des structures particulières de la réalité. Dans la mesure où la sociologie se limite à définir les principaux concepts structurels de la vie sociale, elle doit ipso facto s'obliger à prendre le pouls du temps. Elle doit d'autant plus clairement nous révéler les successions séquentielles irréversibles où se situent ces concepts et y inclure les éléments de changement, Les catégories sont dès lors telles : communauté, ville, état (Stand), État (Staat), etc., tous maillons dans une chaîne processuelle concrète et réelle. Ces concepts ne sont pas des idéaltypes abstraits mais des réalités liées au temps. (...)

Selon Freyer, aucune sociologie n'est donc pensable qui ne débouche pas dans la connaissance de la réalité contemporaine. À ce concept de réalité ne s'attache pas seulement la connaissance des structures immédiatement perceptibles mais aussi et surtout la connaissance des volontés de maintien ou de transformation qui se manifestent en leur sein. La connaissance sociologique opte nécessairement pour une direction déterminée découlant d'une connaissance de la Realdialektik (dialectique réalitaire [ou dialectique réelle, c'est-à-dire non simplement discursive])... ».

Une sociologie de l'homme total

Malgré cette définition courte de l'œuvre de Freyer, définition qui veut souligner le recours au concret postulé par le sociologue allemand, nous avons l'impression de nous trouver face à un édifice conceptuel horriblement abstrait, détaché de toute concrétude historique. Ce malaise, qui nous saisit lorsque nous sommes mis en présence de l'appareil conceptuel forgé par Freyer, doit pourtant disparaître si l'on fait l'effort de situer ce sociologue dans l'histoire des idées politiques. Avec les romantiques, les jeunes hégéliens (Junghegelianer), Feuerbach et Karl Marx, le XIXe siècle montre qu'il souhaite abandonner définitivement l'homme des humanistes, cet homme perçu comme figure universelle, comme espèce générale dépouillée de sa dimension historico-concrète. Désormais, sous l'influence et les coups de boutoir de ces philosophies concrètes, l'épaisseur historique sera rendue à l'homme : on le percevra comme seigneur féodal, comme serf, bourgeois ou prolétaire.

Une « objectivité » qui doit mobiliser l'homme d'action

Mais ces hégéliens et marxistes, qui dépassent résolument l'idéalisme fixiste de l'humanisme antérieur au XlXe, demeurent mécaniquement enfermés dans la vision de l'homo œconomicus et n'explorent que chichement les autres domaines où l'homme s'exprime. À cette négligence des matérialistes marxistes répond l'hyper-mépris des économismes d'un Wagner ou d'un Schopenhauer, d'un Nietzsche ou d'un Jakob Burckhardt. L'homme total n'est appréhendé ni chez les uns ni chez les autres. Pour Freyer, les essayistes et polémistes anglais Carlyle et John Ruskin nous ont davantage indiqué une issue pour échapper à ce rabougrissement de l'homme. Leurs préoccupations ne les entraînaient pas vers des empyrées légendaires, néo-idéalistes ou spiritualistes mais les amenaient à réfléchir sur les moyens de dépasser l'homme capitaliste, de restituer une harmonie entre le travail et la Vie, entre le travail et la création intellectuelle ou artistique.

Dans deux postfaces aux travaux de Freyer sur Machiavel (ou sur l'Anti-Machiavel de Frédéric Il de Prusse), Elfriede Üner nous explique comment fonctionne concrètement la sociologie de Freyer, qui cherche, au-delà de l'abstractionnisme matérialiste marxiste et de l'abstractionnisme humaniste pré-marxiste, à restaurer l'homme total. Pour parvenir à cette tâche, la sociologie et le sociologue ne peuvent se contenter de décrire des faits sociaux passés ou présents, mais doivent forger des images mobilisatrices tirées du passé et adaptées au présent, images qui correspondent à une volition déterminée, à une volition cherchant à construire un avenir solide pour la Cité.

La méthode de Freyer repose au départ, écrit Elfriede Üner, sur la théorie de "l'esprit objectif" (Theorie des objektiven Geistes). Cette théorie recense les faits mais, simultanément, les coagule en un programme revendicateur et prophétique, indiquant au peuple politique la voie pour sortir de sa misère actuelle. Le sociologue ne saurait donc être, à une époque où le peuple cherche de nouvelles formes politiques, un savant qui fuit la réalité concrète pour se réfugier dans le passé : « Qu'il se fasse alors historien ou qu'il se retire sur une île déserte ! », ironisera Freyer. Cette parole d'ironie et d'amertume est réellement un camouflet à la démarche "muséifiante" que bon nombre de sociologues "en chambre" ne cessent de poser.

Les écrits de sociologie politique doivent donc receler une dimension expressionniste, englobant des appels enflammés à l'action. Ces appels aident à forger le futur, comme les appels de Machiavel et de Fichte ont contribué à l'inauguration d'époques historiques nouvelles. Fichte parlait d'un « devoir d'action » (Pflicht zur Tat). Freyer ajoutera l'idée d'un « droit d'action » (Recht zur Tat). « Devoir d'action » et « droit d'action » forment l'épine dorsale d'une doctrine d'éthique politique (Sittenlehre). L'activiste, dans cette optique, doit vouloir construire le futur de sa Cité. Anticipation constructive et audace activiste immergent le sociologue et l'acteur politique dans le flot du devenir historique. L'activiste, dans ce bain de faits bruts, doit savoir utiliser à 100 % les potentialités qui s'offrent à lui. Cette audacieuse mobilisation totale d'énergie, dans les dangers et les opportunités du devenir, face aux aléas, constitue un "acte éthique".

Une immersion complète dans le flot de l'histoire

L'éthique politique ne découle pas de normes morales abstraites mais d'un agir fécond dans la mouvance du réel, d'une immersion complète dans le flot de l'histoire. L'éthique freyerienne est donc "réalitaire et acceptante". Agir et décider (entscheiden) dans le sens de cette éthique réalitaire, c'est rendre concrètes des potentialités inscrites dans le flot de l'histoire. Freyer inaugure ici un "déterminisme intelligible". Il abandonne le concept de "personnalité esthétisante", individualité constituant un petit monde fermé sur lui-même, pour lancer l'idée d'une personnalité dotée d'un devoir précis, celui de fonctionner le plus efficacement possible dans un ensemble plus grandiose : la Cité. L'éthique doit incarner dans des images matérielles concrètes, générant des actes et des prestations individuels concrets, pour qu'advienne et se déploie l'histoire.

Selon cette vision freyerienne de l'éthique politique, que doit nécessairement faire sienne le sociologue, un ordre politique n'est jamais statique. Le caractère processuel du politique dérive de l'émergence et de l'assomption continuelles de potentialités historiques. Le développement, le changement, sont les fruits d'un déplacement perpétuel d'accent au sein d'un ordre politique donné, c'est-à-dire d'une politisation subite ou progressive de tel ou tel domaine dans une communauté politique. Le développement et le changement ne sont donc pas les résultats d'un "progrès" mais d'une diversification par fulgurations successives [fractales], jaillissant toutes d'une matrice politico-historique initiale. La logique du sociologue et du politologue doit donc viser à saisir la dynamique des fulgurances successives qui remettent en question la statique éphémère et nécessairement provisoire de tout ordre politique.

Une sociologie qui tient compte des antagonismes

Cette spéculation sur les fulgurances à venir, sur le visage éventuel que prendra le futur, contient un risque majeur : celui de voir la sociologie dégénérer en prophétisme à bon marché. Le sociologue, qui devient ainsi "artiste qui cisèle le futur", poursuit, dans le cadre de l'État, l'œuvre de création que l'on avait tantôt attribué à Dieu tantôt à l'Esprit. L'homme, sous l'aspect du sociologue, devient créateur de son destin. Au Dieu des humanistes chrétiens, s'est substitué une figure moins absolue : l'homo politicus... Cette vision ne risque-t-elle pas de donner naissance aux pires des simplismes ?

Elfriede Üner répond à cette objection : la reine Rechtslehre (théorie pure du droit) du libéral Hans Kelsen, idole des juristes contemporains et ancien adversaire de Carl Schmitt, constitue, elle aussi, une "simplification" quelque peu outrancière. Elle n'est finalement que repli sur un formalisme juridique qui détache complètement le système logique, constitué par les normes du droit, des réalités sociales, des institutions objectives et des legs de l'histoire. Rudolf Smend, lui, parlera de la "domination" (Herrschaft) comme de la forme la plus générale d'intégration fonctionnelle et évoquera la participation démocratique des dominés comme une intégration continue des individus dans la forme globale que représente l'État.

Cette idée d'intégration continue, que caressent bon nombre de sociaux-démocrates, évacue tensions et antagonismes, ce que refuse Freyer. Si, pour Smend, la dialectique de l'esprit et de l'État s'opère en circuit fermé, Freyer estime qu'il faut dépasser cette situation par trop idéale et concevoir et forger un modèle de système plus dynamique, capable de saisir les fluctuations tragiques d'une ère faite de révolutions. L'idéal d'une intégration totale s'effectuant progressivement ne permet pas de projeter dans la praxis politique des "futurs imaginés" qui soient réalistes : un tel idéal s'abrite frileusement derrière la muraille protectrice d'un absolu théorique.

À droite : utopies passéistes, à gauche : utopies progressistes

La dialectique de l'esprit et du politique (de l'État), c'est-à-dire de l'imagination constructive et des impératifs de la Cité, de l'imagination qui répond aux défis de tous ordres et des forces incontournables du politique, n'a reçu, en ce siècle de turbulences incessantes, que des interprétations insatisfaisantes. Freyer estime que la sociologie organique d'Othmar Spann (1878-1950) constitue une impasse, dans le sens où elle opère un retour nostalgique vers la structuration de la société en états (Stände) avec hiérarchisation pyramidale de l'autorité. Cette autorité abolirait les antagonismes et évacuerait les conflits : ce qui indique son caractère finalement utopique. À "gauche", Franz Oppenheimer élabore une sociologie "progressiste" qui évoque une succession de modèles sociaux aboutissent à une société sans classes et sans plus aucun antagonisme : cet espoir banal des gauches s'avère évidemment utopique, comme l'ont indiqué quantité de critiques et de polémistes étrangers à ce messianisme. Freyer renvoie donc dos à dos les utopistes passéistes de droite et les utopistes progressistes de gauche.

Ces systèmes utopiques sont "fermés", signale Freyer longtemps avant Popper, et trahissent ipso facto leur insuffisance fondamentale. Les concepts scientifiques doivent demeurer "ouverts" car l'acteur politique injecte en eux, par son action concrète et par son expérience existentielle, la quintessence innovante de son époque. Freyer privilégie ici l'homo politicus agissant, le sujet de l'histoire. Les acteurs politiques, dans l'optique de Freyer, façonnent le temps.

L'idée essentielle de Freyer en matière de sociologie, c'est celle d'une construction pratique ininterrompue de la réalité [les époques sont en relation les unes aves avec les autres dans la dynamique de la continuité historique]. Aux époques politiquement instables, les normes scientifiques (surtout en sciences humaines) sont décrétées obsolètes ou doivent impérativement subir un aggiornamento, une re-formulation. L'histoire est, par suite, un chantier où œuvrent des acteurs-artistes qui, à la façon des expressionnistes, recréent des mondes à partir du chaos, de ruines. Freyer, écrit Elfriede Üner, glorifie, un peu mythiquement, l'homme d'action.

Le peuple (Volk) est le dépositaire de la virtù

Le personnage de Machiavel, analysé méthodiquement par Freyer, a projeté dans l'histoire des idées cette notion expressionniste/ créatrice de l'action politico-historique. Le concept machiavelien de virtù, estime Freyer, ne désigne nullement une "vertu morale statique" mais représente la force, la puissance de créer un ordre politique et le maintenir. Virtù recèle dès lors une qualité "processuelle", écrit Elfriede Üner. Par le biais de Machiavel, Freyer introduit, dans la science sociologique jusqu'alors "objective" et statique à la Comte, un ferment de nietzschéisme, dans le sens où Nietzsche voyait l'existence humaine comme un imperfectum qui ne pouvait jamais être "parfait" mais qu'il fallait sans cesse façonner et travailler.

Le "peuple", dans la vision freyerienne du social et du politique, est, grâce à sa mémoire historique, le dépositaire de la virtù, c'est-à-dire de la "force créatrice d'histoire". Le peuple suscite des antagonismes quand les normes juridiques et/ou institutionnelles ne correspondent plus aux défis du temps, aux impératifs de l'heure ou au ni veau atteint par la technologie. Un système "ouvert" implique de laisser au peuple historique toute latitude pour modifier ses institutions.

Le système freyerien est, en dernière instance, plus démocratique que le démocratisme normatif qui, à notre époque, prétend, sur l'ensemble de la planète, être la seule forme de démocratie possible. Quand Freyer parle de « droit à l'action » (cf. supra), corollaire d'un « devoir éthique d'action », il réserve au peuple un droit d'intervention sur la trame du devenir, un droit à façonner son destin. En ce sens, il précise la vision machiavelienne du peuple dépositaire de la virtù, oblitérée, en cas de tyrannie, par l'arbitraire du tyran individuel ou oligarchique.

Relire Freyer

Relire Freyer, contemporain de Schmitt, nous permet de déployer une critique du normativisme juridique, au nom de l'imbrication des peuples dans l'histoire et du décisionnisme. L'État de droit, c'est finalement un État qui se laisse réguler par la virtù enfouie dans l'âme collective du peuple et non un État qui voue un culte figé à quelques normes abstraites qui finissent toujours par s'avérer désuètes.

Et cette volonté freyerienne de s'imbriquer totalement dans le réel pour échapper aux mondes stérilisés des réductionnismes matérialistes, économistes et caricaturalement normatifs que nous lèguent les marxismes et libéralismes vulgaires, ne pourrait-on pas la lire parallèlement à Péguy ou aux génies de l'école espagnole : Unamuno avec sa dialectique du cœur, Eugenio d'Ors, Ortega y Gasset ?

► Robert STEUCKERS, Vouloir n°37/39, 1987.

1) Hans FREYER, Machiavelli (mit einem Nachwort von Elfriede Üner), Acta Humaniora, Weinheim, IX/133 p.

2) Hans FREYER, Preussentum und Aufklärung und andere Studien zu Ethik und Politik (herausgegeben und kommentiert von Elfriede Üner), Acta Humaniora, Welnheim, 222 p.

¤ Compléments bibliographiques :

- Les Fondements du monde moderne - Théorie du temps présent, H. Freyer, Payot, coll. Bibliothèque scientifique, 1965.

- « Romantisme et conservatisme. Revendication et rejet d'une tradition dans la pensée politique de Thomas Mann et Hans Freyer », C. Roques, in : Les romantismes politiques en Europe, dir. G. Raulet, MSH, avril 2009.

- « Die umstrittene Romantik. Carl Schmitt, Karl Mannheim, Hans Freyer und die "politische Romantik" », C. Roques, in : M. Gangl/ G. Raulet (dir.), Intellektuellendiskurse in der Weimarer Republik. Zur politischen Kultur einer Gemengelage, 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage, Frankfurt/M., Peter Lang Verlag 2007 [= Schriftenreihe zur Politischen Kultur der Weimarer Republik, Bd. 10]. [cf. sur ce thème : Les formes du romantisme politique]

- Nationalité et Modernité, D. Jacques, Boréal, Montréal, 1998, 270 p.

- The Other God that Failed : Hans Freyer and the Deradicalization of German Conservatism, J. Z. Muller, Princeton Univ. Press, 1987. Cf. [pt] Reinterpretar Hans Freyer.

- « The Sociological Theories of Hans Freyer : Sociology as a Nationalistic Program of Social Action », Ernest Manheim in : An Introduction to the History of Sociology, H. E. Barnes (éd.), Chicago Univ. Press, 1948.

¤ Citation :

- « Il faut une volonté politique pour avoir une perception sociologique ».

¤ Liens :

- « La sociologie historique en Allemagne et aux États-Unis : un transfert manqué », G. Steinmetz [ref.]

- « De Tönnies à Weber : sur l'existence d'un "courant allemand" en sociologie », S. Breuer

- Die Bewertung der Wirtschaft im philosophischen Denken des 19. Jahrhunderts, H. Freyer (1921)

¤ Évocations diverses :

1) LE CARACTÈRE INHUMAIN DU CAPITALISME : Mais comment se présente plus précisément le capitalisme moderne comme système d’action? Un grand sociologue humaniste du XXe siècle, Hans Freyer, peut nous aider à répondre. Dans son livre Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (Théorie de l’époque actuelle, 1956), il parle des "systèmes secondaires" comme de produits spécifiques du monde industrialisé moderne et en analyse la structure avec précision. Les systèmes secondaires sont caractérisés par le fait qu’ils développent des processus d’action qui ne se rattachent pas à des organisations préexistantes, mais se basent sur quelques principes fonctionnels, par lesquels ils sont construits et dont ils tirent leur rationalité. Ces processus d’action intègrent l’homme non comme personne dans son intégralité, mais seulement avec les forces motrices et les fonctions requises par les principes et par leur mise en œuvre. Ce que les personnes sont ou doivent être reste en dehors. Les processus d’action de ce genre se développent et se consolident en un système répandu, caractérisé par sa rationalité fonctionnelle spécifique, qui se superpose à la réalité sociale existante en l’influençant, la changeant et la modelant. Voilà la clé qui permet d’analyser le capitalisme comme système d’action. (S. Magister)

2) En ce qui concerne la tradition sociologique allemande, qui est marquée par l'influence de nombreuses conceptions philosophiques (notamment celles du système de Hegel), elle subit en particulier l'influence néfaste de la distinction opérée par Wilhelm Dilthey (1833-1911) entre les systèmes de culture (art, science, religion, morale, droit, économie) et les formes «externes» d'organisation de la culture (communauté, pouvoir, État, Église). Cette dichotomie fut encore aggravée par Hans Freyer (1887-1969) qui distinguait les « contenus objectifs » ou « signification devenue forme », qui sont les « formes objectivisées de l'esprit » dont l'étude relève des « sciences du logos », de leurs « être et devenir réels » qui sont l'objet des « sciences de la réalité ». Le caractère insupportablement artificiel de cette opposition ne saurait être mieux démontré qu'en rappelant que dans cette conception, le langage lui-même est défini comme un « assemblage de mots et de significations, de formes mélodiques et de formations syntaxiques », comme si on pouvait appréhender le langage indépendamment de l'organisation sociale des hommes qui l'emploient. Bien entendu, les langues (Langage) présentent aussi des structures intellectuelles qu'on ne peut expliquer par la sociologie sans tomber dans l'erreur du sociologisme; mais ces structures ne constituent que la moitié du problème. En outre, les entités intellectuelles objectives ne peuvent jamais être opposées au devenir social, mais seulement former avec lui une corrélation fonctionnelle dans des complexes d'action culturelle (A. Silbermann). Dilthey lui-même adoptait à cet égard une position radicalement plus ouverte, aussi bien dans ses explications réelles, opposées à son projet, que dans beaucoup d'autres occasions, comme le prouvent ses tentatives pour établir les fondements psychologiques des sciences humaines et ses tentatives périodiques pour mettre sur pied une éthologie empirique (que l'on pourrait également définir comme une science empirique de la culture). Le danger que recèle cette distinction consiste avant tout dans ce qu'elle ouvre la voie à une sorte de distinction hiérarchique à une culture « supérieure », en quelque sorte proche de l'« esprit », et une culture « inférieure » ; celle-ci se confond facilement avec le concept de « civilisation » (matérielle), ce qui introduit dans toute cette approche du problème une évaluation patente. Il semble préférable de passer de ces conceptions fortement teintées de philosophie à une approche plus réaliste. Après la destruction totale de l'ancienne théorie des aires culturelles par l'ethnologie moderne, la dernière possibilité apparente de séparer certains contenus culturels de leurs rapports fonctionnels avec la société a définitivement disparu. (R. König)

3) La conférence « Normes éthiques et politiques » que Freyer a tenue en mai 1929 devant la Kant-Gesellschaft, souligne encore la primauté de l'État [comme fondement de la vie politique] sur le peuple. « L'État est celui qui rassemble et éveille les forces du peuple au service d'un projet culturel caractéristique ; sa politique est le fer de lance dans lequel le peuple devient historique ». Deux ans plus tard [en pleine crise de la République de Weimar], Freyer voit la signification véritable de la « révolution de droite » dans la résolution avec laquelle elle mobilise le peuple contre l'État. Et trois ans plus tard, il est avéré, pour Freyer, « qu'il existe aussi un véritable esprit du peuple en dehors des frontières politiques de l'État-Nation ». L'esprit du peuple, lit-on alors dans un sens tout à fait national-populiste, « doit être autre chose qu'un contexte fondé sur la politique. Le peuple doit être autre chose qu'un rassemblement d'hommes au sein d'un système étatique » (1934). Les singulières variations qui caractérisent la définition par Freyer du rapport de l'État et du peuple sont bien mises en valeur chez Üner (Soziologie als „geistige Bewegung“. Hans Freyers System der Soziologie und die „Leipziger Schule“, 1992). (S. Breuer)

00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, années 30, années 40, années 50, philosophie, sociologie, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 20 février 2010

Céline vient de débarquer

Céline vient de débarquer...

Céline vient de débarquer...

Lucien Rebatet

Ex: http://zentropa.splinder.com/

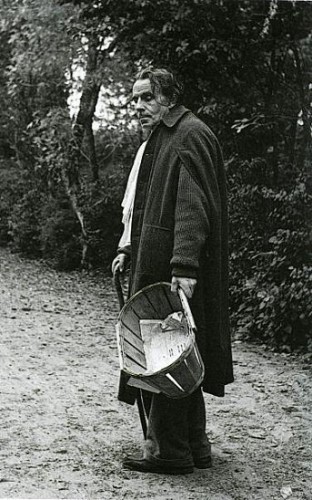

"Quand un matin du début de novembre 1944, le bruit se répandit dans Sigmaringen : « Céline vient de débarquer », c’est de son Kränzlin que le bougre arrivait tout droit. Mémorable rentrée en scène. Les yeux encore pleins du voyage à travers l’Allemagne pilonnée, il portait une casquette de toile bleuâtre, comme les chauffeurs de locomotive vers 1905, deux ou trois de ses canadiennes superposant leur crasse et leurs trous, une paire de moufles mitées pendues au cou, et au-dessus des moufles, sur l’estomac, dans une musette, le chat Bébert, présentant sa frimousse flegmatique de pur parisien qui en a bien connu d’autres. Il fallait voir, devant l’apparition de ce trimardeur, la tête des militants de base, des petits miliciens : « C’est ça, le grand écrivain fasciste, le prophète génial ? » Moi-même, j’en restais sans voix. Louis-Ferdinand, relayé par Le Vigan, décrivait par interjections la gourance de Kränzlin, un patelin sinistre, des Boches timbrés, haïssant le Franzose, la famine au milieu des troupeaux d’oies et de canards. En somme, Hauboldt était venu le tirer cordialement de ce trou, et Céline, apprenant l’existence à Sigmaringen d’une colonie française, ne voulait plus habiter ailleurs.

La première stupeur passée, on lui faisait fête. Je le croyais fini pour la littérature. Quelques mois plus tôt, je n’avais vu dans son Guignol’s Band qu’une caricature épileptique de sa manière (je l’ai relu ce printemps, un inénarrable chef d’œuvre, Céline a toujours eu dix, quinze ans d’avance sur nous). Mais il avait été un grand artiste, il restait un grand voyant. Nous nous sommes rencontrés tous les jours pendant quatre mois, seul à seul, ou en compagnie de La Vigue, de Lucette, merveilleuse d’équilibre dans cette débâcle et dans le sillage d’un tel agité. Céline, outre sa prescience des dangers et cataclysmes très réels, a été constamment poursuivi par le démon de la persécution, qui lui inspirait des combinaisons et des biais fabuleux pour déjouer les manœuvres de quantités d’ennemis imaginaires. Il méditait sans fin sur des indices perceptibles de lui seul, pour parvenir à des solutions à la fois aberrantes et astucieuses. Autour de lui, la vie s’enfiévrait aussitôt de cette loufoquerie tressautante, qui est le rythme même de ses plus grands bouquins. Cela aurait pu être assez vite intolérable. Mais la gaité du vieux funambule emportait tout.

Le « gouvernement » français l’avait institué médecin de la colonie. Il ne voulait d’ailleurs pas d’autre titre. Il y rendit des services. Abel Bonnard, dont la mère, âgée de quatre-vingt-dix ans, se mourait dans une chambre de la ville, n’a jamais oublié la douceur avec laquelle il apaisa sa longue agonie. Il pouvait être aussi un excellent médecin d’enfants. Durant les derniers temps, dans sa chambre de l’hôtel Löwen, transformée en taudis suffocant (dire qu’il avait été spécialiste de l’hygiène !) il soigna une série de maladies intrinsèquement célinesques, une épidémie de gale, une autre de chaudes-pisses miliciennes. Il en traçait des tableaux ébouriffants. L’auditoire des Français, notre affection le ravigotaient d’ailleurs, lui avaient rendu toute sa verve. Bien qu’il se nourrît de peu, le ravitaillement le hantait : il collectionnait par le marché noir les jambons, saucisses, poitrines d’oies fumées. Pour détourner de cette thésaurisation les soupçons, une de ses ruses naïves était de venir de temps à autre dans nos auberges, à l' « Altem Fritz », au « Bären », comme s'il n'eût eu d'autres ressources, partager la ration officielle, le « Stammgericht », infâme brouet de choux rouges et de rutabagas. Tandis qu'il avalait la pitance consciencieusement, Bébert le « greffier » s'extrayait à demi de la musette, promenait un instant sur l'assiette ses narines méfiantes, puis regagnait son gîte, avec une dignité offensée.

— Gaffe Bébert ! disait Ferdinand. Il se laisserait crever plutôt que de toucher à cette saloperie... Ce que ça peut être plus délicat, plus aristocratique que nous, grossiers sacs à merde ! Nous on s'entonne, on s'entonnera de la vacherie encore plus débectante. Forcément !

Puis, satisfait de sa manœuvre, de nos rires, il s'engageait dans un monologue inouï, la mort, la guerre, les armes, les peuples, les continents, les tyrans, les nègres, les Jaunes, les intestins, le vagin, la cervelle, les Cathares, Pline l'Ancien, Jésus-Christ. La tragédie ambiante pressait son génie comme une vendange. Le cru célinien jaillissait de tous côtés. Nous étions à la source de son art. Et pour recueillir le prodige, pas un magnétophone dans cette Allemagne de malheur ! (Il en sort à présent cinquante mille par mois chez Grundig pour enregistrer les commandes des mercantis noyés dans le suif du « miracle » allemand.)

Dans la vaste bibliothèque du château des Hohenzollern Céline avait choisi une vieille collection de la Revue des Deux Mondes, 1875-1880. Il ne tarissait pas sur la qualité des études qu'il y trouvait : « Ça, c'était du boulot sérieux... fouillé, profond, instructif... Du bon style, à la main... Pas de blabla. » C'est la seule lecture dont il se soit jamais entretenu devant moi. Il était extrêmement soucieux de dissimuler ses « maîtres », sa « formation ». Comme si son originalité ne s'était pas prouvée toute seule, magnifiquement.

De temps à autre, quand nous nous promenions tous deux sans témoin, le dépit lui revenait de sa carrière brisée, mais sans vaine faiblesse, sur le ton de la gouaille :

— Tu te rends compte ? Du pied que j'étais parti... Si j'avais pas glandé à vouloir proférer les vérités... Le blot que je me faisais... Le grand écrivain mondial de la « gôche »... Le chantre de la peine humaine, de la connarderie absurde... Sans avoir rien à maquiller. Tout dans le marrant, Bardamu, Guignol, Rigodon... Prix Nobel... Les pauvres plates bouses que ça serait, Aragon, Malraux, Hemingway, près du Céline... gagné d'avance... Ah ! dis donc, où c'est que j'allais atterrir !... « Maî-aître »... Le Nobel... Milliardaire... Le Grand Crachat... Doctor honoris causa... Tu vois ça d'ici !

Bien entendu, il ne fut pas question un seul instant d’employer Céline à une propagande quelconque, hitlérienne ou française. Moi-même, tout à fait indifférent aux bricolages « ministériels », je passai l’hiver à compulser les livres d’art du Château et à grossir le manuscrit de mon roman, les Deux Etendards.

Nous devions en grande partie ces privilèges à notre ami commun, le cher Karl Epting, qui avait dirigé l’Institut allemand à Paris, le vrai lettré européen, demeuré d’une francophilie inaltérable, même après les deux années de Cherche-Midi dont il paya.

Outre cette amitié précieuse, la mansuétude de tous les officiers allemands était acquise à Céline. Et il la fallait très large, pour qu’ils pussent fermer leurs oreilles à ses sarcasmes. Car Louis-Ferdinand était bien le plus intolérant, le plus mal embouché de tous les hôtes du Reich. Pour tout dire, il ne pardonnait pas à Hitler cette débâcle qui le fourrait à son tour dans de si vilains draps. C’était même le seul chapitre où il perdît sa philosophie goguenarde, se fît hargneux, méchant. Par réaction, par contradiction, l’antimilitariste saignant du Voyage se recomposait un passé, une âme de patriote à la Déroulède. Ah ! l’aurai-je entendu, le refrain de son fait d’armes des Flandres, « maréchal des logis Destouches, volontaire pour une liaison accomplie sous un feu d’une extrême violence », et du dessin qui l’avait immortalisé à la première page de l’Illustré National.

– En couleurs… Sur mon gaye… Au galop, le sabre au vent… Douzième cuirassier !... Premier médaillé militaire sur le champ de bataille de la cavalerie française… C’est moi, j’ai pas changé. Présent !... qui c’est qui me l’a tiré ma balle dans l’oreille ? C’est pas les Anglais, les Russes, les Amerlos… J’ai jamais pu les piffer, moi les Boches. De les voir se bagotter comme ça partout, libres, les sales « feldgrau » sinistres, j’en ai plein les naseaux, moi, plein les bottes !

– Mais enfin, Louis, tu oublies. Ils sont chez eux, ici !

– J’oublie pas, j’oublie pas, eh ! fias ! C’est bien la raison… Justement… Les faire aux pattes, sur place ! Une occasion à profiter, qui se retrouvera pas… Au ch’tar, les Frizons, tous, les civils comme les griviers. Au « Lag », derrière les barbelés, triple enceinte électrique… Tous, pas de détail. Voilà comment je la vois, moi, leur Bochie.

Il écumait, réellement furieux. Alors qu’il reniflait des traquenards sous les invites les plus cordiales, qu’il se détournait d’un kilomètre pour éviter une voiture dont le numéro ne lui paraissait « pas franc », il se livrait devant les Allemands à son numéro avec une volupté qui écartait toute prudence. Karl Epting avait projeté de constituer, pour notre aide, une Association des intellectuels français en Allemagne. Un comité s’était réuni, à la mairie de Sigmaringen. Céline y avait été convié, en place d’honneur. Au bout d’une demi-heure, il l’avait transformée en pétaudière dont rien ne pouvait plus sortir.

Un dîner eut lieu cependant le soir, singulièrement composé d’un unique plat de poisson et d’une kyrielle de bouteilles de vin rouge. De nombreuses autorités militaires et administratives du « Gau » s’étaient faites inviter, friandes d’un régal d’esprit parisien. Il y avait même un général, la « Ritterkreuz » au cou. Céline, qui ne buvait pas une goutte de vin, entama un parallèle opiniâtre entre le sort des « Friquets », qui avaient trouvé le moyen de se faire battre, mais pour rentrer bientôt chez eux, bons citoyens et bons soldats, consciences nettes, ne devant des comptes à personne, ayant accompli leur devoir patriotique, et celui des « collabos » français qui perdaient tout dans ce tour de cons, biens, honneur et vie. Alors ; lui, Céline, ne voyait plus ce qui pourrait l’empêcher de proclamer que l’uniforme allemand, il l’avait toujours eu à la caille, et qu’il n’avait tout de même jamais été assez lourd pour se figurer que sous un pareil signe la collaboration ne serait pas un maléfice atroce. Mais les hauts militaires avaient décidé de trouver la plaisanterie excellente, ils s’en égayèrent beaucoup, et Ferdinand fut regretté quand il alla se coucher.

Les Allemands passaient tout à Céline, non point à cause de ses pamphlets qu'ils connaissaient mal, mais parce qu'il était chez eux le grand écrivain du Voyage, dont la traduction avait eu un succès retentissant. Le fameux colonel Boemelburg lui-même, terrible bouledogue du S.D. et policier en chef de Sigmaringen, s'était laissé apprivoiser par l'énergumène. Il fallait bien d'ailleurs que Céline fût traité en hôte exceptionnel pour être arrivé à décrocher le phénoménal « Ausweis », d'un mètre cinquante de long, militaire, diplomatique, culturel et ultra-secret, qui allait lui permettre, faveur unique, de franchir les frontières de l'Hitlérie assiégée.

Il n'avait pas fait mystère de son projet danois : puisque tout était grillé pour l'Allemagne, rejoindre coûte que coûte Copenhague, où il avait confié dès le début de la guerre à un photographe de la Cour son capital de droits d'auteur, converti en or, et que ledit photographe avait enterré sous un arbre de son jardin. L'existence, la récupération ou la perte de ce trésor rocambolesque n'ont jamais pu être vérifiées. Mais sur la fin de février ou au début de mars, on apprit bel et bien que Céline venait de recevoir le mythique « Ausweis » pour le Danemark.

Deux ou trois jours plus tard, pour la première fois, il offrit une tournée de bière, qu'il laissa du reste payer à son confrère, le docteur Jacquot. À la nuit tombée, nous nous retrouvâmes sur le quai de la gare. Il y avait là Véronique, Abel Bonnard, Paul Marion, Jacquot, La Vigue, réconcilié après sa douzième brouille de l'hiver avec Ferdine, deux ou trois autres intimes. Le ménage Destouches, Lucette toujours impeccable, sereine, entendue, emportait à bras quelque deux cents kilos de bagages, le reliquat sans doute des fameuses malles, cousus dans des sacs de matelots et accrochés à des perches, un véritable équipage pour la brousse de la Bambola-Bramagance. Un lascar, vaguement infirmier, les accompagnait jusqu'à la frontière, pour aider aux transbordements, qui s'annonçaient comme une rude épopée, à travers cette Allemagne en miettes et en feu. Céline, Bébert sur le nombril, rayonnait, et même un peu trop. Finis les « bombing », l'attente résignée de la fifaille au fond de la souricière. Nous ne pèserions pas lourd dans son souvenir. Le train vint à quai, un de ces misérables trains de l'agonie allemande, avec sa locomotive chauffée au bois. On s'embrassa longuement, on hissa laborieusement le barda. Ferdinand dépliait, agitait une dernière fois son incroyable passeport. Le convoi s'ébranla, tel un tortillard de Dubout. Nous autres, nous restions, le cœur serré, dans l'infernale chaudière. Mais point de jalousie. Si nous devions y passer, du moins le meilleur, le plus grand de nous tous en réchapperait.

Lucien REBATET, Mémoires d’un fasciste II, Pauvert, 1976, p. 218 – 224.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, céline, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

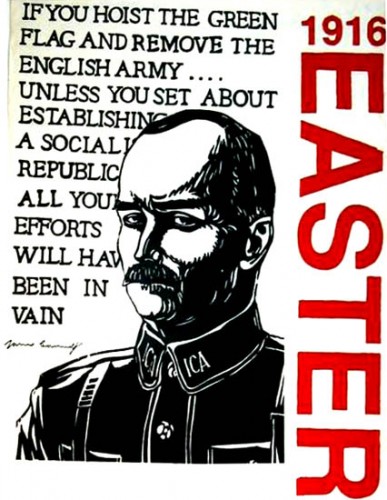

The death and life of James Connolly

The death and life of James Connolly

In that rising, the men and women who took on the overwhelming military might of the British Empire held out for four days. Their leaders were rounded up afterwards and shot, each of them defiant to the end. The aftermath was the armed struggle waged by the IRA under Michael Collins, leading to the formation in 1921 of the Irish Free State; following which there was a civil war which lasted a further two years.

The life of James Connolly, a key leader of the Easter Rising, is worthy of special attention. It is a tale which begins amid the grinding poverty of a disease-ridden slum populated by Irish immigrants in Edinburgh towards the end of the 19th century.

Anti-Irish sentiment in Scotland was commonplace during this period, with the poison of religious sectarianism exacerbated by the poverty which resulted from a laissez faire capitalist model- an unremitting struggle of all against all for the crumbs from the table, while the capitalist bosses made their profits. In Edinburgh, the poor Irish immigrants were squeezed together in their own ghetto in the centre of the city. The locals named it 'Little Ireland', and here the ravages of poverty – in the shape of alcoholism, crime, and diseases such as cholera and typhus - were part of every day life.

James Connolly, born 5 June 1868, was the youngest of three brothers. At the age of ten, after his mother died, he lied about his age and began work in the print-shop of a local newspaper.

At an age when his life might otherwise have consisted of going to school and running free with other boys his age, here he was being introduced to the cruel world of employment under lightly-regulated capitalism; a mere child experiencing all the dirt and noise and smells of heavy machinery amongst the worn and broken men who toiled long hours for starvation wages.

Desperate to escape this fate, at the age of fourteen Connolly once again lied about his age and joined the British Army. He was posted to Ireland, the birthplace of his parents, and it was there, witnessing the atrocities being carried out against the Irish people by the British Army, that the seeds of class consciousness and hatred of oppression were planted.

It was also during this period that he met his wife, Lillie Reynolds, who worked as a domestic servant for a prominent unionist family in Dublin. An outstanding figure in her own right, Lillie would remain by her husband’s side to the end of his life, sharing in his triumphs and defeats.

Connolly deserted from the British Army at the age of 21, moved back to Scotland with Lillie and there began his involvement in the working class movement. In 1889 whilst living in Dundee, he joined the Socialist League, an organisation committed to revolutionary internationalism and which which received the endorsement of Friedrich Engels.

A year later he moved to Edinburgh with his wife and by then two children, where he returned to the grind of manual labour, picking up work here and there as he and his wife struggled against poverty. Throughout, Connolly continued to find time for politics and he became secretary of the Scottish Socialist Federation. He entered a municipal election as a socialist candidate around this period and received 263 votes.

In 1896, James Connolly returned to Dublin, a city he'd grown to love while posted there in the British Army, in response to an offer to work for the Dublin Socialist Club. Shortly after his arrival he founded the Irish Socialist Republican Party. In his first statement on behalf of the ISRP, he wrote:

“The struggle for Irish freedom has two aspects: it is national and it is social. The national ideal can never be realised until Ireland stands forth before the world as a nation, free and independent. It is social and economic, because no matter what the form of government may be, as long as one class owns as private property the land and the instruments of labour from which mankind derive their substance, that class will always have it in their power to plunder and enslave the remainder of their fellow creatures.”

At this time there were two strands of revolutionary thought in Ireland, national liberation and socialism. Connolly had decided by this point that, rather than being antagonistic, these strands were in fact complementary.

This was a view which ran counter to the prevailing current in the socialist movements in continental Europe during that period, including most of those who ascribed to the legacy of Karl Marx. The dominant view among the leading socialist theorists was that the struggle for socialism must reach across the false divisions of national, ethnic and cultural identity. Nationalist movements as such were scorned. But most of those European Marxists had no experience of living under the domination of a foreign empire; for them the 'national question' only existed in the abstract.

Much of Connolly’s most powerful writing and thinking focused on this very issue. As he put it:

“The struggle for socialism and national liberation cannot and must not be separated.”

And:

“The cause of labour is the cause of Ireland; the cause of Ireland is the cause of Labour.”

In his synthesis of the cause of the working class with the cause of liberation from imperial domination, James Connolly was a major progenitor of the left politics of the 20th Century, and also of the early 21st Century.

Connolly was also an early champion of women's rights. He argued:

“The worker is the slave of capitalist society, the female worker is the slave of that slave.”

'I know of no foreign enemy except the British government'

In 1903, as work and finances in Dublin dwindled, Connolly moved to the United States. He'd visited there the year before; travelling across the country lecturing on political philosophy and trade unionism, and his lectures had received a warm reception and much praise from leading figures within the nascent US socialist movement of the period, in particular Daniel De Leon.

After a hard initial few years in his adopted country, Connolly eventually managed to find stable work, and in 1906 became a paid organiser for the recently formed Industrial Workers of the World (IWW), led by the legendary Big Bill Haywood. He also joined the American Socialist Labor Party and founded a monthly newspaper, The Harp, with which he aimed to reach the East Coast's huge Irish immigrant population.

Largely due to Connolly's focus on Irish immigrants, he and De Leon soon split. De Leon, an orthodox Marxist, abhorred Connolly's belief that Marxism should be adapted to varying cultures and traditions if a nation of immigrants was to be mobilized in the cause.

The split was acrimonious, Connolly accusing De Leon of being elitist, De Leon questioning Connolly's methods and grasp of Marxist theory and practice. However, Connolly continued on the path he had chosen, and it was obvious by now that a large part of his motivation in doing so was an increasing homesickness for his beloved Ireland.

In 1910 his dream of returning to Ireland became reality. He returned after being invited to become national organizer for the newly-formed Socialist Party of Ireland. Soon after his return he published a number of pamphlets, one of which, Labour in Irish History, was was a major step in the development of an understanding of the history of Ireland.

By now possessing an unshakable belief in the importance of the trade union movement for the revolutionary struggle, Connolly joined with James Larkin in his Irish Transport and General Workers Union. Connolly moved north to Belfast to organize for the ITGWU, hoping to smash down the barriers of religious sectarianism and unite the working class in the shipyards around which the city was built.

He had little success.

In 1913, he moved back to Dublin to join Larkin in the titanic struggle which began when the Dublin employers locked out thousands of workers in an attempt to break the increasing influence and strength of the ITGWU.

A protest meeting of the workers was held despite a ban on such meetings having been ordered by the authorities. It was savagely attacked and broken up by baton-wielding police, and afterwards Connolly was arrested. He refused bail for good behaviour and was sentenced to three months in prison. Immediately embarking on a hunger strike, he was released after just one week.

Connolly's first endeavour upon his release was to form a workers' militia. Never again, he vowed, would workers be trampled into the ground by police horses or beaten down under police batons. He called this new militia, which comprised around 250 volunteers, the Irish Citizen Army (ICA). The day after its formation, Connolly spoke at a meeting:

“Listen to me, I am going to talk sedition. The next time we are out on a march, I want to be accompanied by four battalions of trained men.”

When Larkin left Ireland for a fundraising tour of the United States in 1914, Connolly became acting general secretary of the ITGWU. The same year, watching as millions of workers went off to be slaughtered in the First World War, he was devastated:

“This war appears to me as the most fearful crime of the centuries. In it the working class are to be sacrificed so that a small clique of rulers and armament makers may sate their lust for power and their greed for wealth. Nations are to be obliterated, progress stopped, and international hatreds erected into deities to be worshipped.”

All over Europe, even socialists succumbed to the poison of patriotism, joining the war efforts in their respective countries and thus heralding the end of the Second International in which socialist parties and figures representing Europe's toiling people had vowed to campaign against the war and the slaughter of worker by worker. Connolly's analysis of the war was scathing:

“I know of no foreign enemy in this country except the British Government. Should a German army land in Ireland tomorrow, we should be perfectly justified in joining it, if by so doing we could rid this country for once and for all the Brigand Empire that drags us unwillingly to war.”

That British Government attempted to buy off Irish sentiment, hitherto in support of outright independence from the Empire, with a Home Rule bill, which in effect promised devolved power if the political leadership in Ireland at that time - people like John Redmond of the Irish Parliamentary Party - would agree to the recruitment of Irish workers to be slaughtered in the trenches in an imperialist war.

The bill split the Irish national liberation movement into those who supported it as a step towards outright independence and those, like Connolly, who were totally against it. He declaimed:

“If you are itching for a rifle, itching to fight, have a country of your own. Better to fight for our own country than the robber empire. If ever you shoulder a rifle, let it be for Ireland.”

It was then that Connolly's position shifted with regard to 'physical force'. Previously, he had wanted no part in it, eschewing it as reckless and contrary to Marxist doctrine of a mass revolution of the working class, whereby consciousness precedes action.

But with the retreat of the European socialists, and the failure of the trade unions to act against the war, Connolly despaired of ever achieving the society he’d dedicated his life to without armed struggle. An organisation called the Irish Republican Brotherhood was planning just the kind of insurrection which Connolly had in mind. Connolly had taken a dim view of the IRB and its leaders up until then, viewing them as a bunch of feckless romantics. However, when they revealed their plans to him at a private meeting – plans involving the mobilization of 11,000 volunteers throughout the country - and that a large shipment of arms was on the way from Germany, he agreed to join them with his own ICA volunteers.

Connolly was respected enough by the IRB leaders, in particular Padraig Pearse, to be appointed military commander of Dublin's rebel forces. Pearse, a school teacher, was certain that they would all be slaughtered. He was imbued with a belief in the necessity of a blood sacrifice to awaken the Irish people, holding obscurantist beliefs that were steeped in Irish history and the Gaelic culture. But for all that he was no less committed to his cause than Connolly to his, and as a consequence they soon developed a grudging respect for one another.

In the end, the plan for the Easter Sunday insurrection went awry. Rebel army volunteers deployed outwith Dublin received conflicting orders and failed to mobilize, leaving Dublin isolated. After postponing the insurrection for a day due to the confusion, the Dublin leadership decided to press on regardless. Connolly assembled his men outside their union headquarters, known as Liberty Hall.

By now he knew their chances for success were slim at best, and indeed it is said that he turned to a trusted aide as the men formed up and, in a low voice, announced:

“We’re going out to be slaughtered.”

With Padraig Pearse beside him, Connolly marched his men to their military objective, the General Post Office building on O'Connell Street in the centre of Dublin. They rushed in, took control of the building, and barricaded themselves in to await the inevitable military response from the British.

Connolly, Pearse and one of the other leaders of the insurrection, Thomas C. Clarke, marched out into the street to read out the now famous proclamation of the Irish Republic.

In it, at Connolly's insistence, the rights of the Irish people to the ownership of Ireland, to equality and to the ending of religious discrimination were included:

“The Republic guarantees religious and civil liberty, equal rights and equal opportunities to all its citizens, and declares its resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and of all its parts, cherishing all the children of the nation equally, and oblivious to the differences carefully fostered by an alien government, which have divided a minority from the majority in the past.”

After holding out against the British Army for four days, during which Connolly inspired the men under his command with his determination and courage, in the process suffering wounds to the chest and ankle, British reinforcements and artillery arrived from the mainland to begin shelling rebel positions throughout the city.

The leadership, upon realizing the hopelessness of their situation, and in order to prevent the deaths of any more of their volunteers and civilians in a losing fight, reluctantly decided to surrender.

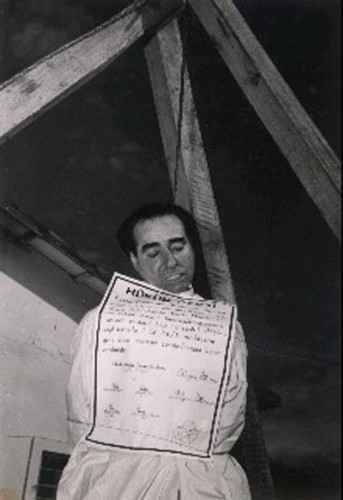

In the aftermath the ringleaders of the Rising were executed. Connolly was saved for last, the severity of his wounds failing to deter the British from taking their revenge as they tied him to a chair in the courtyard of Kilmainham Jail, where he was executed by firing squad.

At his court martial days prior, held in his cell in deference to those same wounds, James Connolly made the following statement:

“Believing that the British Government has no right in Ireland, never had any right in Ireland, and never can have any right in Ireland, the presence, in any one generation of Irishmen, of even a respectable minority, ready to die to affirm that truth, makes the Government forever a usurpation and a crime against human progress. I personally thank God that I have lived to see the day when thousands of Irishmen and boys, and hundreds of women and girls, were ready to affirm that truth, and to attest to it with their lives if need be.”

When news of the Rising was released, some prominent European socialists dismissed it as a putsch of little or no great consequence. But a leading Russian activist, Vladimir Lenin, was not of that opinion, and went so far as to refute such criticisms in his article, The Results of the Discussion on self-determination. To him, the Easter Rising stood as an example of the awakening of the working class and the masses that was taking place across Europe, providing hope that global revolution was on the horizon.

He wrote:

“Those who can term such a rising a Putsch are either the worst kind of reactionaries or hopeless doctrinaires, incapable of imagining the social revolution as a living phenomenon.”

Today, a statue of James Connolly stands in pride of place at the centre of Dublin. A brass engraving of the Proclamation of the Irish Republic also sits at pride of place in the window of the General Post Office headquarters, where Connolly made his stand for the liberty of his nation and the working class during four fateful days in April 1916.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, irlande, socialisme, nationalisme iralandais, celtisme, celtes, pays celtiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Réflexions sur la chute des empires

Colloque de Londres, 19 novembre 1995

Réflexions sur la chute des empires

(Intervention de Robert Steuckers)

1.

1.

Lorsqu'après la perestroïka, après la chute du Mur de Berlin, après le retrait des troupes soviétiques hors d'Europe orientale, après l'effondrement des structures étatiques soviétiques en 1991, les Etats-Unis sont demeurés la seule et unique superpuissance en lice sur la scène internationale et le Président Bush pouvait effectivement espérer qu'un “Nouvel Ordre Mondial” allait émerger sous la direction de son pays, béni par le Tout-Puissant. Mais la tâche de diriger le monde n'est pas aisée, si l'on se souvient des prophécies du Prof. Paul Kennedy sur l'“hypertrophie impériale”. Bon nombre d'empires dans l'histoire ont sombré dans le déclin jadis simplement parce qu'ils ne pouvaient plus contrôler tous les territoires se trouvant sous leur juridiction ou, pour être plus précis, toutes les grandes voies de communication de l'Empire sur terre comme sur mer. Cette tâche nécessite une mobilisation constante de tous les moyens militaires, diplomatiques et économiques.

- Mobiliser les moyens militaires coûte très cher et soumet la nation impériale au risque de négliger ses problèmes domestiques, comme l'éducation et la santé. L'écroulement de l'empire peut alors avoir pour cause un manque de dirigeants et de gestionnaires qualifiés pour les grandes entreprises ou même pour les armées, ou par un le poids excessif des classes sociales exclues.

- Mobiliser tous les moyens diplomatiques implique une recherche constante de nouveaux alliés fiables. Mais l'art de la diplomatie nous enseigne qu'il faut éviter de trop se fier aux alliés qui risquent de devenir trop puissants et de vous lancer un défi ultérieurement. Aujourd'hui, les Etats-Unis, en tant que seul superpuissance demeurant en lice, essaiyent de mobiliser des musulmans modérés autour de la Turquie, des musulmans fondamentalistes-conservateurs autour de l'Arabie Saoudite, des musulmans fondamentalistes révolutionnaires autour du Soudan, afin d'acquérir un certain contrôle de l'Asie Centrale, de la région du Golfe ou de l'Afrique du Nord. Ce constat doit nous amener à poser une question: ces nouveaux alliés seront suffisamment fiables à long terme? Une partie d'entre eux, ou même l'ensemble, ne pourrait-elle pas évoluer comme l'Iran et devenir en un tourne-main des ennemis fanatiques de la superpuissance dirigeante? Les philosophes parmi nous se remémoreront la dialectique du Maître et de l'Esclave chez Hegel. L'Esclave obéira aussi longtemps qu'il ne pourra pas faire autrement, tant qu'il sera payé pour accomplir sa tâche. Il se rendra indispensable. Mais dès qu'il prendra conscience de son pouvoir en tant qu'adjoint ou qu'allié, il défiera son Maître. C'est là une loi de l'histoire bien connue.

- Mobiliser tous les moyens économiques implique de dépenser des sommes considérables pour la défense et de rogner dans les autres domaines, comme la santé et l'éducation. Sur le long terme, avec une telle politique, la solidarité nationale s'évanouit, la nation cesse d'être une communauté, le sens du respect mutuel disparaît, la moralité publique demeure un vague souvenir et la cohésion du pays ne peut plus œuvrer pour soutenir la puissance de l'Etat sur la scène internationale. Le manque d'investissements dans le domaine de l'éducation conduit à engager du personnel enseignant à l'étranger, même dans des pays potientiellement ennemis. Les Etats et les peuples soumis à la superpuissance impériale peuvent tirer avantage du fait que les charges militaires sont supportées par la puissance hégémonique et investir dans les affaires sociales domestiques, gagnant du même coup en cohésion et en qualité d'enseignement, c'est-à-dire en pariant sur une politique qui leur donnera très vite de meilleures gestionnaires et de meilleurs ingénieurs.

A cause de l'“hypertrophie impériale” et à certaines faiblesses domestiques, les Etats-Unis doivent aujourd'hui pratiquer la politique suivante dans le monde:

- Premièrement, contrôler l'Asie Centrale pour contenir la Russie;

- Deuxièmement, contrôler la région du Golfe pour contenir et l'Irak et l'Iran ou pour empêcher toute affirmation européenne ou japonaise dans cette zone recelant les plus grands gisements de pétrole du globe;

- Troisièmement, contrôler tous les pays situés entre la Méditerranée et la Corne de l'Afrique;

Cette triple nécessité implique d'ores et déjà de déléguer du pouvoir à la Grande-Bretagne, pour qu'elle négocie avec les challengeurs islamiques en Algérie; à l'Allemagne, pour qu'elle négocie directement avec l'Iran, comme l'a annoncé officiellement la semaine dernière le Ministre des Affaires Etrangères allemand, Klaus Kinkel, dans les colonnes du plus important des hebdomadaires de l'Europe continentale, Der Spiegel (Hambourg). Si le boycott de l'Iran est la politique officielle de Washington, la nouvelle politique de Berlin à l'égard de Téhéran sera celle du “dialogue critique”.

Déléguer de telles tâches à Londres ou à Berlin constitue en fait un recul de la stratégie impériale américaine parce que cela signifie réintroduire Londres et Berlin dans des zones d'où ces pays avaient été exclus au cours des événements de ce siècle par une intervention directe ou indirecte des Etats-Unis. Il nous reste à poser une question: les Etats-Unis seront-ils capables de contrôler entièrement la politique des diplomates et des industriels allemands en Iran, surtout sur les Allemands agiront dans les premières étapes de leur “dialogue critique” avec l'accord tacite de Washington? La délégation de pouvoir indique que l'hypertrophie impériale n'est déjà plus gérable.

2.

Mais outre la difficulté croissante à contrôler tout ce qui devrait être contrôlé, comment l'impérialisme se présente-t-il aujourd'hui?

a) L'IMPÉRIALISME MILITAIRE. L'impérialisme militaire de la seule superpuissance de 1995 consiste en résidus d'alliances forgées au temps de la Guerre Froide. L'OTAN ne peut évidemment plus avoir le même but et les mêmes objectifs aujourd'hui qu'il y a dix ans lorsque Berlin était encore divisé par un Mur et des champs de mines et quand les troupes russes étaient concentrées en Thuringe, à 70 km de Francfort, où l'on trouve l'aéroport stratégique le plus important d'Europe Centrale. L'évolution la plus logique que pourrait subir l'OTAN dans les années à venir serait une fusion du pilier européen avec l'UEO et un désengagement graduel des Etats-Unis sur le théâtre européen. L'UEO, en tant que pilier européen de l'OTAN, absorbera dans une seconde phase des nouveaux pays comme l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et la République Tchèque, donnant à l'alliance un profil beaucoup plus européen et de moins en moins atlantique. Ensuite, nous devons espérer une fusion graduelle de l'UEO et de l'OSCE, afin d'établir la paix dans toute l'Europe et en Asie septentrionale et centrale. Espérons que cette OSCE acquerra de plus en plus de substance dans les décennies qui viennent.

b) L'IMPÉRIALISME DIPLOMATIQUE. La première tâche que se donnera Washington, c'est de susciter du désordre partout dans le monde, spécialement dans les régions d'importance hautement stratégique, afin qu'aucune autre puissance ne soit en mesure de les contrôler et de glâner quelques bribes d'hégémonie régionale. ce désordre mobilisera des forces qui ne pourront plus consacrer leurs énergies à des fusions régionale ou à des processus de pacification ou à des processus impériaux au sens antique et non impérialiste du terme. La tâche que s'assignera Washington —comme le fait généralement toute puissance hégémonique— sera d'éviter l'émergence de tout challengeur. Mais sera-t-il possible, sur le très long terme, de confiner la Turquie dans un rôle mineur si la Turquie reçoit pour mission de coordonner les énergies des peuples turcophones d'Asie Centrale et deviendra ainsi une puissance hégémonique sur un groupe de pays comptant plus de 130 millions d'habitants? Sera-t-il possible d'obliger Berlin à suivre gentiment toutes les politiques suggérées par Washington si l'Allemagne, en tant que pays industriel très puissant et très efficace, amorce un travail en tandem avec une grande puissance pétrolière comme l'Iran, potentiellement forte aussi sur le plan militaire? Surtout si l'on se souvient que la première guerre mondiale a éclaté en partie parce que l'on voulait éviter que l'industrie de l'Allemagne de Guillaume II n'exerce une domination hégémonique sur le Moyen-Orient...

c) L'IMPÉRIALISME TECHNOLOGIQUE. Washington contrôle le commerce mondial par le biais du GATT ou du FMI. Mais l'idéologie qui se cache derrière ces structures nées immédiatement après la seconde guerre mondiale est une idéologie du libre-marché, visant à détruire toutes les barrières douanières protectrices, pour créer, en bout de course, un monde unifié, heureux et uniforme, soit le monde que craignait de voir émerger un Georges Orwell. Les barrières douanières était un système utilisé par les pays les moins puissants au niveau industriel pour aider leur population à développer en toute autonomie une industrie nationale, capable d'évoluer selon les schèmes culturels du peuple autochtone. Entre 1944 et 1946, les Etats-Unis, étant devenus le pays industriel le plus puissant, désiraient maintenir le monde tel qu'il était à ce moment-là de l'histoire, où Washington régnait sur de vastes groupes de pays dévastés ou sous-équipés. Le développement du Japon et de l'Allemagne, de même que celui des Nouveaux Pays Industriels (NPI) d'Asie orientale, constituent un danger pour le marché domestique américain lui-même, tout simplement parce que le Japon, l'Allemagne, Taïwan et Singapour n'ont pas la charge de financer une armée colossale et une technologie militaire hautement avancée capable d'intervenir partout dans le monde. Le résultat est que les voitures et les gadgets japonais envahissent les magasins aux Etats-Unis, en vertu du principe du libre marché imposé jadis par Roosevelt et Truman, mais les voitures et les gadgets américains n'envahissent pas les boutiques japonaises...

Mais dans un domaine, l'Amérique se défend sans efforts avec un indéniable succès: dans les médias. Elle garde un atout gagné lors de la seconde guerre mondiale: l'utilisation généralisée d'un anglais appauvri à travers le monde entier, comme une sorte de nouveau pidgin. Mais ce phénomène de “pidginization” permet à l'Amérique de lancer partout dans le monde des produits scientifiques ou culturels, de mettre sur pied des banques de données et de contrôler l'industrie informatique. Mais cet état de “pidginization” ne constitue-t-il pas une situation temporaire? Des méthodes pour apprendre la langue anglaise ont été répandues dans le monde, si bien qu'une élite pragmatique, qui n'est ni américaine ni britannique, est désormais capable d'utiliser cette langue correctement et d'envoyer des informations en anglais dans les banques de données ou sur internet. C'est déjà le cas, surtout dans les pays européens où l'anglais s'apprend et s'enseigne facilement parce que les langues locales lui son apparentées, comme en Allemagne, en Scandinavie et dans les pays du Bénélux. De ce fait, des informations reposant sur une base culturelle différente peuvent désormais modifier l'idéologie dominante en utilisant la langue de l'idéologie dominante. D'autres schèmes philosophiques ou spirituels peuvent d'ores et déjà avoir un certain impact sur l'idéologie globale et relativiser ses certitudes. A la fin du processus, l'idéologie globale ne sera plus la même. Les cultures dominées infiltreront le discours dominant. Un processus semblable se déroulera du fait de l'anglicisation de l'Inde. D'ores et déjà les Indiens écrivent et impriment en anglais et injectent simultanément des conceptions et des modes de pensée indiens dans l'ensemble de la sphère anglophone ou dominée par l'anglais. L'Inde devient ainsi, petit à petit, la première voix du monde non-européen et non-blanc, directement dans la langue d'origine européenne la plus répandue dans le monde.

3.

Comment lutter contre ces diverses formes d'impérialisme?