Gouverner par le chaos

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Salan/’t Pallieterke :

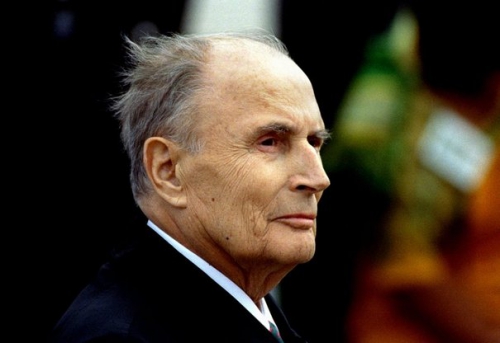

Le dernier coup de Jarnac de François Mitterrand

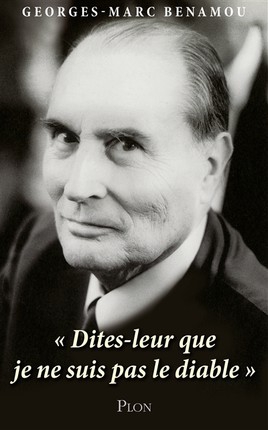

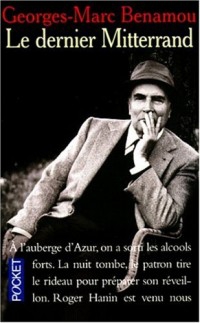

Naguère, nous avions évoqué dans cette rubrique française l’avalanche de livres récemment publiés à l’occasion du vingtième anniversaire du décès de l’ancien Président français François Mitterrand. Dans cette masse de bouquins, un seul n’a pas vraiment été recensés mais il mérite une attention toute particulière : Dites-leur que je ne suis pas le diable (Plon, 2016, 188 p.). Ce livre est dû à la plume de Georges-Marc Benamou. Ce journaliste a suivi Mitterrand de très près au cours des dernières années de sa vie. Juste après la mort du Président, Benamou avait écrit Mémoires interrompues, soit les mémoires incomplètes de Mitterrand. En 1997, parait Le dernier Mitterrand, ouvrage consacré aux mille derniers jours de la vie du président socialiste. Dites-leur que je ne suis pas le diable en est une sorte de complément. On y trouve un florilège de commentaires et d’analyses posés par Mitterrand dans ses dernières années. Il s’agit de citations non encore publiées à ce jour. Benamou analyse en profondeur une série de controverses relatives au Mitterrand âgé, malade et mourant. Ainsi, Benamou analyse la dernière allocution de Mitterrand à la télévision, à la fin de l’année 1994. Mitterrand avait dit qu’il « croyait en les forces de l’esprit ». Et qu’à la fin de l’année 1995, il écouterait le message du Nouvel An du nouveau Président du « lieu où il se trouverait ». Ce fut donc un discours à connotations religieuses évidentes. En France, où l’église et l’Etat sont strictement séparés, ce ton religieux était inédit. Mitterrand avait éprouvé du plaisir en assistant au tollé que son discours avait suscité. « Vous avez vu ? », demandait à Benamou un Mitterrand rigolard, « j’ai osé ! ». A la fin de sa vie, Mitterrand était fasciné par la mort. Ou mieux : par le passage de la vie après la mort. Il en parlait à des médecins, des philosophes, des théologiens.

Naguère, nous avions évoqué dans cette rubrique française l’avalanche de livres récemment publiés à l’occasion du vingtième anniversaire du décès de l’ancien Président français François Mitterrand. Dans cette masse de bouquins, un seul n’a pas vraiment été recensés mais il mérite une attention toute particulière : Dites-leur que je ne suis pas le diable (Plon, 2016, 188 p.). Ce livre est dû à la plume de Georges-Marc Benamou. Ce journaliste a suivi Mitterrand de très près au cours des dernières années de sa vie. Juste après la mort du Président, Benamou avait écrit Mémoires interrompues, soit les mémoires incomplètes de Mitterrand. En 1997, parait Le dernier Mitterrand, ouvrage consacré aux mille derniers jours de la vie du président socialiste. Dites-leur que je ne suis pas le diable en est une sorte de complément. On y trouve un florilège de commentaires et d’analyses posés par Mitterrand dans ses dernières années. Il s’agit de citations non encore publiées à ce jour. Benamou analyse en profondeur une série de controverses relatives au Mitterrand âgé, malade et mourant. Ainsi, Benamou analyse la dernière allocution de Mitterrand à la télévision, à la fin de l’année 1994. Mitterrand avait dit qu’il « croyait en les forces de l’esprit ». Et qu’à la fin de l’année 1995, il écouterait le message du Nouvel An du nouveau Président du « lieu où il se trouverait ». Ce fut donc un discours à connotations religieuses évidentes. En France, où l’église et l’Etat sont strictement séparés, ce ton religieux était inédit. Mitterrand avait éprouvé du plaisir en assistant au tollé que son discours avait suscité. « Vous avez vu ? », demandait à Benamou un Mitterrand rigolard, « j’ai osé ! ». A la fin de sa vie, Mitterrand était fasciné par la mort. Ou mieux : par le passage de la vie après la mort. Il en parlait à des médecins, des philosophes, des théologiens.

La controverse des ortolans

Le nouveau livre de Benamou nous apprend que Mitterrand a cessé de s’alimenter le jour du Nouvel An, 1 janvier 1996. Il ne prit plus aucun médicament. Le 8 janvier, il mourut. Le soir de la Saint-Sylvestre, il avait pris un ultime repas. Benamou l’avait déjà évoqué dans Le dernier Mitterrand. L’ancien président avait d’abord ingurgité quelques bonnes huîtres. Ensuite, il prit une délicatesse du Pays des Landes, une région du Sud-ouest de la France, où Mitterrand possédait une résidence, à Latche, où il passa sa dernière Saint-Sylvestre.

Cette délicatesse du dernier repas de Mitterrand consistait en ortolans. Ce sont de petits oiseaux que l’on capture, que l’on engraisse et puis que l’on noie vivants dans l’armagnac. Ils sont ensuite rôtis au four. On doit les manger tout entiers, os et viscères compris. Pour manger ce met de manière traditionnelle, on doit se pencher sur le récipient contenant les ortolans, se placer une serviette sur la tête pour se régaler des odeurs de l’armagnac.

Cette délicatesse du dernier repas de Mitterrand consistait en ortolans. Ce sont de petits oiseaux que l’on capture, que l’on engraisse et puis que l’on noie vivants dans l’armagnac. Ils sont ensuite rôtis au four. On doit les manger tout entiers, os et viscères compris. Pour manger ce met de manière traditionnelle, on doit se pencher sur le récipient contenant les ortolans, se placer une serviette sur la tête pour se régaler des odeurs de l’armagnac.

Lorsque Benamou raconta cette anecdote pour la première fois, cela provoqua une avalanche de critiques. Quelques personnages de l’entourage de Mitterrand se sont empressés de dire que le Président moribond n’avait nullement avalé ces oiseaux. Car les ortolans sont une espèce désormais protégée. Ce démenti est faux, affirme Benamou dans son dernier ouvrage de 2016. Les faits sont exacts, nous dit-il. Ce fut par ailleurs un camarade du PS français, Henri Emmanuelli, qui fit livrer à temps les ortolans à Latche. Benamou voit dans ce plat traditionnel des Landes tout un symbole : les ortolans, dans les œuvres de La Fontaine et de Balzac sont un repas de roi.

Les avocats de province

Mitterrand n’aurait pas été lui-même s’il n’avait pas donné, en ses heures ultimes, quelques coups de canifs, bien acérés, à la classe politique. Le livre Dites-leur que je ne suis pas le diable contient quelques belles perles à ce niveau. Quand il s’agit du PS, Mitterrand est vraiment assassin. Dans le lot des socialistes français, il ne voit personne capable de lui succéder. Il ne cite même pas le Président actuel, François Hollande. Les dirigeants du PS sont, selon les Mitterrand des derniers mois, des « avocats de province », ce qu’il était lui-même dans ses jeunes années, dans sa Charente natale. En 1995, lors des Présidentielles, il a soutenu implicitement le néo-gaulliste Jacques Chirac contre le candidat socialiste Lionel Jospin. Mitterrand n’avait pas une haute opinion des autres dirigeants socialistes, comme Pierre Mendès-France. Quant à l’agitation gauchiste de mai 68, il eut ces mots : « Tous des fous ! » ou « Des enfants gâtés de la petite bourgeoisie catholique ».

Mitterrand n’aurait pas été lui-même s’il n’avait pas donné, en ses heures ultimes, quelques coups de canifs, bien acérés, à la classe politique. Le livre Dites-leur que je ne suis pas le diable contient quelques belles perles à ce niveau. Quand il s’agit du PS, Mitterrand est vraiment assassin. Dans le lot des socialistes français, il ne voit personne capable de lui succéder. Il ne cite même pas le Président actuel, François Hollande. Les dirigeants du PS sont, selon les Mitterrand des derniers mois, des « avocats de province », ce qu’il était lui-même dans ses jeunes années, dans sa Charente natale. En 1995, lors des Présidentielles, il a soutenu implicitement le néo-gaulliste Jacques Chirac contre le candidat socialiste Lionel Jospin. Mitterrand n’avait pas une haute opinion des autres dirigeants socialistes, comme Pierre Mendès-France. Quant à l’agitation gauchiste de mai 68, il eut ces mots : « Tous des fous ! » ou « Des enfants gâtés de la petite bourgeoisie catholique ».

A propos du jeune homme qu’était encore Nicolas Sarkozy en 1995, Mitterrand disait qu’il fallait s’en méfier : « C’est un grand cynique ». Alain Juppé, disait-il, « avait certes les allures d’un homme d’Etat ». Mais il n’y aurait plus jamais de grand président, selon Mitterrand. Il disait de lui-même qu’il était le dernier grand président de la France. Ultérieurement, l’Europe dominera tout, pensait-il. Il ne pouvait évidemment pas prévoir la crise actuelle qui frappe l’Europe.

10.000 Français seulement ont entendu De Gaulle en juin 1940

A la fin de sa vie, Mitterrand donna également un coup de canif au prestige de son grand rival, Charles De Gaulle. Selon Mitterrand, son appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres pour inciter les Français à reprendre le combat contre l’Allemagne nationale-socialiste, n’a eu aucun impact au départ. Seulement 10.000 Français l’auraient entendu, affirmait Mitterrand. Et : « entendu par hasard. Le 18 juin en soi, ce ne fut rien. C’est plus tard qu’on en fit un mythe ». Mitterrand a toujours indirectement défendu le Maréchal Pétain et le régime de Vichy, jusqu’à la fin de sa vie. Il considérait la résistance intérieure, dont il fit partie, comme plus importante que celle orchestrée depuis Londres.

Salan/’t Pallieterke.

(article paru dans « ‘t Pallieterke », Anvers, 25 février 2016).

00:05 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françois mitterrand, france, histoire, biographie, hommage, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le mind control ou contrôle mental

00:05 Publié dans Manipulations médiatiques, Psychologie/psychanalyse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mind control, contrôle mental, psychologie, manipulations |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Dottor. Vattani, quest’anno ricorre il 150° anniversario delle relazioni italo-giapponesi, un rapporto che è cominciato ufficialmente nel 1866, pochi anni dopo l’Unità. Come si spiega questa storica amicizia tra due paesi così distanti geograficamente e culturalmente?

Il 1866 è un momento importantissimo nella storia delle relazioni tra Italia e Giappone ma va anche contestualizzato. Sono due paesi che a quella data hanno subito delle profonde trasformazioni: uno si è unificato e sta diventando un protagonista internazionale, l’altro sta attraversando una fase interna di cambiamento strutturale volta alla modernizzazione, all’industrializzazione e, in parte, all’occidentalizzazione proiettandosi anch’esso, con la volontà di potenza tipica della fine dell’Ottocento, sullo scacchiere internazionale. Da quel momento le loro storie hanno seguito un percorso parallelo nelle rispettive regioni. L’Italia fa parte dell’Europa continentale solo perché la unisce un lembo di montagne, ne fa parte ma ne è anche in qualche modo isolata, in competizione con i propri vicini immediati. Questo spinse i governi post-unitari a cercare alleanze con chi fosse più simile alla nostra posizione come il Regno Unito. Per il Giappone lo status quo era molto simile, proiettato in Asia nel tentativo di costruire stabili relazioni con i vicini ma in forte competizione con la Cina e la Russia zarista. A questi fattori di similitudine geopolitica possiamo aggiungerne altri interni come la scarsità di risorse, di materie prime e una popolazione concentrata in modo non omogeneo sul territorio. Ma non sarebbe corretto dire che l’Italia e il Giappone arrivano a conoscersi solo in questo momento di trasformazione. I loro rapporti erano infatti di lunga data. Abbiamo prontezza di importanti missioni risalenti a più di cinquecento anni fa, così come è accertata la presenza italiana a Yokohama con i corallari di Torre del Greco e i semai piemontesi molto tempo prima della rivoluzione Meiji. L’Italia in qualche mondo c’era sempre stata e con interessi commerciali fortissimi. Si andava a comprare i bachi da seta e, sebbene non avessimo ancora firmato un accordo diplomatico, avevamo degli inviati come Fe’ d’Ostiani e Sallier de La Tour, piemontesi del Regno di Sardegna, i quali impostarono fin da subito un rapporto da pari tra i nostri due paesi, a differenza di quanto fecero gli altri europei. C’era un profondo rispetto da parte nostra che si era radicato già nell’incontro avuto nel 1615 da papa Paolo V con Hasenura Tsunenaga, inviato dell’Imperatore; il Pontefice riconobbe non dei pagani semiselvaggi da convertire ma interlocutori colti, raffinati, poliglotti e questo mutuo rispetto si è saldato e sviluppato nel tempo. Riprendendo le fila della domanda iniziale, la data del 1866 è importantissima ma ricordiamoci che ci conoscevamo già da prima, ci rispettavamo a vicenda e riuscivamo già ad avere accesso alle zone chiuse del paese. I semai, per esempio, potevano girare tranquillamente per il paese accompagnati dai nostri diplomatici in posti dove altri europei non erano ammessi. In una dichiarazione del 1887 il primo ministro Inoue disse: “L’Italia, vera amica del Giappone, senza secondi fini, è la Gran Madre delle nazioni occidentali dalla quale esempi debbono essere cercati”. Un riconoscimento notevole al ruolo del nostro Paese.

Del resto l’opinione pubblica italiana in un momento delicato come la guerra russo-giapponese del 1905 si schierò dalla parte di Tokyo e a Tsushima erano presenti due navi da guerra costruite a Genova. Così come il Regno Sardo aveva combattuto contro il gigante austriaco allo stesso modo il Giappone affrontava il gigante zarista.

Certamente, le navi furono armate dai genovesi e vendute al Giappone nel 1903. Erano la Kasuga e la Mikasa, progettate dall’ingegnere italiano Salvatore Positano. Emilio Salgari inoltre, proprio in quel periodo, scrisse un libro dal titolo L’eroina di Port Arthur, ambientato nella guerra russo-giapponese da cui emerge il suo incondizionato appoggio alle ragioni nipponiche. Nel libro descrive “il buono e bravo giapponese”, le “forze armate splendidamente organizzate, in marce meravigliose per celerità”. Gli italiani simpatizzavano per il Giappone insomma, cosa strana perché non bisogna dimenticarsi che in Europa questo era il periodo del pericolo giallo. C’è un interessante quadro di Hermann Knackfub del 1895 che descrive bene questa nuova paura verso i popoli asiatici agli inizi del Novecento. In questo senso possiamo dire che l’Italia ha un credito nei confronti del Giappone per il suo sostegno durante la guerra russo-giapponese. Ma questi fatti purtroppo sono stati oscurati da quanto avvenuto negli anni ’30 e ’40 e questa sorta di special relationship che avevamo costruito venne, se non dimenticata, messa in secondo piano. Se ne approfittarono i francesi che, ad esempio, sotto il governo Chirac investirono fortemente nel paese del Sol Levante quasi a reiventare un rapporto di amicizia stretta che non c’era mai stato. Un francese avrebbe da ridire su questo, ma c’è da precisare che ad esempio quando lo Shogun (signore della guerra N.d.R.) perse il suo potere durante la rivoluzione Meiji, i francesi rimasero fedeli agli accordi con il Bakufu (governo militare, N.d.R.) e si trovarono anche a sostenere i ribelli contro l’Imperatore come nella battaglia di Hakodate. L’Italia invece era riuscita a capire la profondità del cambiamento e firmò un accordo con il governo imperiale di Mutsuhito.

D’Annunzio raccontava di non saper resistere alla cultura giapponese e di aver speso una fortuna nell’acquisto di opere, vasi, dipinti. Puccini colse a piene mani dalla lirica nipponica, Edoardo Chiossone fu direttore nel 1872 dell’Ufficio Valori del Ministero delle Finanze di Tokyo. Al contrario, che cosa trovavano, e trovano ancora oggi, i giapponesi nell’Italia?

Se parliamo di questioni pratiche, dal punto di vista giapponese l’Italia era vista a quei tempi come una specie di banca culturale. C’era tutto. Bastava venire a Roma, Torino, Firenze per vedere quelle che erano le arti e l’eccellenza dell’architettura, del disegno, dell’arte figurativa, della scultura; tutto ciò che aveva quei caratteri occidentali, possiamo dire le radici dell’Occidente, loro sentivano di trovarlo in Italia. Bisogna anche considerare che i giapponesi, ieri come oggi, hanno sempre attuato una politica di “shopping culturale” diversificato. Il sistema educativo, per esempio, fu ispirato a quello tedesco e ancora oggi se leggiamo Mori Ogai, uno scrittore del primo Novecento, notiamo questo tipo di impostazione nei suoi scritti, così come nelle uniformi militari ispirate a quelle scolastiche e di servizio della Prussia di Bismarck. Tutto quello che era tecnica della navigazione, marina militare fu preso dagli inglesi. Quanto aveva a che fare invece con urbanistica, architettura, organizzazione amministrativa, cultura in senso ampio, il modello di riferimento era, come detto, l’Italia. Oggi, saltando un attimo al presente, fanno un altro tipo di “shopping culturale” che, nel bene e nel male, tende a semplificare forse eccessivamente la loro visione dell’Occidente. L’Italia è associata con il classico, il romano, il Barocco ma soprattutto il Rinascimento. E si fermano qui. Dunque è necessario uno sforzo, specialmente da parte nostra, per far conoscere ai giapponesi anche l’Italia che è venuta dopo il Rinascimento. Quest’anno festeggiamo i 150 anni delle relazioni italo-giapponesi; i grandi sponsor nipponici che organizzano esposizioni, mostre, in generale l’offerta culturale italiana nel Sol Levante, sono i grandi media nipponici (spesso proprietari degli spazi museali ed espositivi) che guadagnano sulla vendita di biglietti. Trasferiscono l’oggetto d’arte, creano la domanda, vendono il biglietto. Così l’Italia continuerà a vendere e mostrarsi sempre per le stesse cose sminuendo un patrimonio immenso e non attecchendo come potrebbe su un pubblico che non comprende solo visitatori e turisti ma anche potenziali investitori, imprenditori, politici. Se la società civile giapponese continua ad avere una visione dell’Italia che è sempre la stessa, il nostro lavoro consiste nel continuare a promuovere la multiforme varietà dell’offerta italiana. Questa secondo me è la sfida del futuro da vincere. Molti giapponesi, per fare un esempio, non si rendono conto che noi siamo grandi esportatori di macchinari e alta tecnologia, pensano unicamente ai vini, ai prosciutti, alla moda dimenticando che produciamo parti di aerei e satelliti. Il 150° anniversario è una occasione proprio per farci conoscere meglio.

Riprendendo un attimo le fila del percorso storico parallelo dei due paesi, non si può non menzionare il Patto Tripartito del settembre 1940. Quell’alleanza fu in qualche modo il logico risultato del rapporto costruito negli anni oppure fu una sorta di tragico errore o di tragica patologia delle relazioni internazionali come si stavano strutturando agli inizi del Novecento?

Secondo me bisogna distinguere tra l’alleanza italo-tedesca, l’alleanza italo-giapponese e quella giapponese-tedesca. Sono tre componenti diverse. Non sono uno storico, ma semplificando possiamo dire che l’alleanza italo-giapponese era quella più “tradizionale”, cioè una alleanza militare stretta da paesi che stavano tentando la carta coloniale in un momento in cui era impensabile riuscire a sostenere ancora quel tipo di politica. Ma era un accordo che si basava sul nemico comune cioè gli inglesi, in quanto ostacolo all’espansione fascista in Africa e giapponese in Manciuria. In quel periodo, nonostante Tokyo avesse interessi in Etiopia, decisero di rinunciarvi come contropartita al riconoscimento italiano del Manciukuò. Due paesi che si alleano condividendo progetti e problemi simili. I tedeschi avevano una visione opposta, gli inglesi fino al 1940 non erano il nemico principale quindi la loro alleanza con i giapponesi ebbe premesse diverse. Roma, Berlino e Tokyo furono in qualche modo attirate nell’orbita di una alleanza, che sfocerà nel Patto Tripartito, sebbene le rispettive condizioni storico-politiche iniziali fossero del tutto differenti. Alcuni ambienti diplomatico-militari italo-giapponesi fino ad un certo momento avevano sperato in una alleanza difensiva e quasi neutralizzante tra Roma e Tokyo. Invece l’accordo con la Germania nazista era di per sé molto pericoloso, immediato e aggressivo. Quindi c’era una differenza tra l’alleanza italo-giapponese e quello che fu il Patto Tripartito, una tragica decisione foriera di grandi drammi e orrori. E in questa tragedia ci sono però degli aspetti umani molto profondi che sono stati dimenticati, come quando i sottomarini italiani oceanici combatterono a fianco dei giapponesi a Kobe fino allo sgancio delle bombe atomiche, quando l’Italia si era già arresa da tempo. E’ vero quindi che quella della Seconda Guerra Mondiale è una storia triste e dolorosa, ma se raccontata in modo sano e senza forzature ideologiche, come storia di uomini, possiede anche tratti commoventi. Gli stessi giapponesi quando vengono a sapere del sacrificio dei marinai italiani a Kobe per combattere insieme a loro finiscono per commuoversi, rendendosi conto che, dopo tutto, non erano rimasti soli.

Il Giappone e l’Italia sembrano per alcuni versi molto distanti tra loro ma per altri più vicini di quanto possa sembrare. Una popolazione che invecchia progressivamente, una economia che ha difficoltà a ritrovare una crescita slanciata, un alto debito pubblico. I governi Kan, Noda e Abe hanno tentato di invertire la tendenza con varie riforme di cui l’ultima è la nota Abenomics che sembrava aver avuto successo ma adesso sta rallentando. Dati questi fattori comuni, c’è qualcosa che l’Italia potrebbe prendere ad esempio per invertire la propria tendenza?

Senz’altro esistono queste similitudini e se osserviamo i nostri due Paesi con la lente del 150° anniversario ci rendiamo conto che il loro percorso storico parallelo è stato un insieme di sfide e opportunità comuni. Abbiamo parlato della guerra ma possiamo guardare anche al dopoguerra, quando Giappone e Italia dovettero superare la sfida della ricostruzione economico-sociale a fronte delle devastazioni lasciate dal conflitto. Per quanto riguarda i problemi contemporanei, è vero che abbiamo entrambi un alto debito pubblico ma il Giappone può ancora agire sulle leve delle politiche monetarie cosa che l’Italia non può più fare. Quindi dovrebbe essere l’UE nel suo insieme a prendere di esempio alcune misure della Abenomics. Ma sul fronte di altre sfide importanti l’Italia più che ispirarsi dovrebbe collaborare. Il nostro paese soffre l’afflizione ad esempio del dissesto idrogeologico e sismico, i quali sono connessi a loro volta al progressivo inurbamento e all’abbandono delle campagne. L’invecchiamento della popolazione infatti non ha effetti solo su fisco, economa, assistenza sociale e sanitaria ma anche sul territorio. Il Giappone deve affrontare le stesse difficoltà che però, se interpretate nell’ottica di una mutua collaborazione, possono diventare delle opportunità. Pochi altri paesi industrializzati al mondo hanno i nostri stessi problemi in tema di prevenzione dei disastri, alluvioni, terremoti. L’Italia può presentarsi in questo settore con ottime credenziali dal punto di vista della tecnologia satellitare, aerospaziale e di controllo del territorio e dovremmo farlo conoscere ai giapponesi: il mio ufficio sta lavorando proprio a questo nell’anniversario dei 150 anni di relazioni bilaterali. Esso deve essere infatti non solo un momento di celebrazione culturale ma anche proattivo strumento di promozione. In questo senso poi lo scambio è ovviamente bilaterale: i giapponesi sono i maggiori esperti di prevenzione alluvionale e terremoti. Sull’invecchiamento della popolazione si può agire tramite domotica e tecnologia quotidiana per migliorare la vita di anziani e disabili. Design, architettura, robotica, medicina, farmaceutica, settori in cui entrambi siamo all’avanguardia possono intersecarsi e trovare soluzioni tanto per una popolazione che invecchia quanto per le necessità economiche e lavorative dei più giovani. Se riuscissimo a costruire un rapporto ancora più stretto in questi settori il Giappone e l’Italia potrebbero creare una partnership strategica di notevole valore.

Con questo ha risposto alla mia domanda successiva che partiva dalle dichiarazioni del Presidente Renzi durante il suo viaggio in Giappone. Dopo l’incontro con l’Imperatore Akihito e il Primo Ministro Abe aveva infatti dichiarato che “Le relazioni tra i nostri due paesi sono cruciali”.

Certamente, non dimentichiamo che oltre ad essere un partner commerciale in tutti i settori che abbiamo enumerato il Giappone è anche un partner politico in Asia. E’ un paese che in un contesto regionale molto differenziato, anche con problemi di sicurezza, ha una costituzione democratica, vicino ai valori fondamentali che anche noi riconosciamo, con un sistema di welfare simile al nostro. E’ uno Stato con cui mantenere sempre rapporti immediati, diretti. Siamo già ad un ottimo livello soprattutto dal punto di vista culturale e politico, ma si può sempre fare di più ed è bene impegnarsi per questo. Cercare di accelerare e potenziare i nostri scambi su alta tecnologia, aerospazio, farmaceutica e sulle sfide che ci accomunano. Yukio Mishima è stato uno dei romanzieri più conosciuti in Occidente, rimasto indissolubilmente legato, in modo forse anche un po’ fuorviante, alla critica che aveva mosso contro la perdita delle tradizioni, delle radici culturali e quella che lui chiamava la “svendita” dell’anima giapponese all’Occidente. Si uccise nel 1970 proprio nel momento in cui il suo Paese era nella fase ascendente di sviluppo. Oggi, arrivati nel XXI secolo, come vive il Giappone il rapporto con l’Occidente e quanto le tradizioni sono riuscite a riequilibrare e bilanciare la società tra queste due sponde? Io su questo ho una mia personale opinione che si basa sulla mia osservazione e sulle mie esperienze anche famigliari con il Giappone. Secondo me è difficile parlare di una occidentalizzazione del Sol Levante; fin dai tempi della rivoluzione Meiji i giapponesi sono sempre stati molto pragmatici. Quando vedono che c’è un sistema migliore del loro lo assorbono ma lo fanno senza mai incidere sul nocciolo della loro struttura identitaria. Ci sono stati momenti in cui questo nocciolo influenzava di più i comportamenti esterni e altri dove i comportamenti esterni hanno attecchito di più ma nella sostanza i giapponesi sono rimasti giapponesi e solo loro possono essere giapponesi. Quello che vediamo però è che ci sono state delle fasi importanti nella storia giapponese in cui il paese ha guardato molto all’esterno mantenendo però una forte identità interna, forse anche come meccanismo difensivo. Si prendeva dagli inglesi, dagli olandesi, dai tedeschi e si rielaborava assorbendo e superando. Quando dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu l’occupazione americana i giapponesi capirono che accettare lo status quo era un modo per sopravvivere liberi. Non hanno assunto quindi comportamenti occidentali perché gli piaceva l’occidente ma per salvarsi dall’occidente e dopo pochi anni, grazie a quei sistemi, sono rimasti indipendenti, liberi e con una Costituzione democratica che, anche se imposta dall’esterno, hanno accettato in quanto prodotta da un sistema, quello americano, che aveva vinto e quindi doveva essere per forza di cose funzionante. Oggi il primo ministro Abe rappresenta ancora una volta una fase nuova; egli si è posto, rispetto alla Storia, e lo si è visto nell’anniversario della fine della guerra del Pacifico lo scorso 14 agosto, un obiettivo di riassorbimento nella coscienza collettiva e di superamento. E non si tratta solo di narrativa politica ma di un cambiamento di posizione che nulla toglie al rimorso per quanto occorso nell’ultimo conflitto; si sono accettati gli errori e le responsabilità ma ci si è posti allo stesso tempo la necessità di guardare al futuro. Questo si riflette in tutti i comportamenti giapponesi che, una volta identificato un obiettivo, si impegnano fino al suo completo raggiungimento. L’Abenomics, il nuovo sistema di sicurezza regionale con gli Stati Uniti, l’introduzione dell’inglese nelle università, le Olimpiadi del 2020 e tutto ciò che queste riforme significano come processo di modernizzazione non eliminano nulla dal nocciolo identitario. Ma è certamente un momento in cui si sta pensando ad un Giappone diverso, nuovo, e ciò si è visto anche nella rimodulazione dei rapporti regionali e in una politica estera più attenta ai paesi dell’Asean.

Proprio in connessione al tema delle riforme, il primo ministro sta portando avanti una dura battaglia con la Dieta Imperiale per riformare l’art. 9 e dare alle Jieitai, le forze di autodifesa, la possibilità di essere impiegate all’estero in operazioni di peacekeeping. Da un lato vuole rimettere il Giappone in linea con altre nazioni, dall’altro però c’è un timore di possibili inasprimenti delle tensioni presenti nell’area. Come mai allora, nonostante queste tensioni nel Pacifico con la Corea del Nord, con la Cina e le dispute sulle Senkaku, Abe sta incontrando così tante resistenze nella società giapponese?

E’ difficile dirlo da osservatori esterni. Innanzitutto c’è il dibattito politico interno, perché si tratta di un tema costituzionale talmente radicato nel sistema educativo giapponese che, nel bene e nel male, coinvolge quasi tutti. E’ ovvio che se questa riforma viene presentata con toni sbagliati, come una sorta di ritorno indietro allora può creare numerose difficoltà al governo. Ma è comunque un dibattito aperto e c’è chi perfino sostiene che non c’è bisogno di modificare l’art. 9 per partecipare a missioni di peace-keeping, che Tokyo in sostanza possa già intraprendere buona parte delle azioni richieste dalla comunità internazionale. Questo tema, tuttavia, rischia di polarizzarsi su un argomento, guerra-pace, molto delicato che però finisce per diventare fuorviante rispetto al problema. Soprattutto per noi è infatti più interessante cercare di capire, al di là del dibattito interno, quali siano gli effetti di questa riforma in Asia. E paradossalmente, a parte per qualche rimostranza cinese più diretta agli americani che non al Giappone, nella regione tutto tace. Tendenzialmente infatti, l’idea che nella regione ci sia un altro giocatore di peso militare importante è in realtà rassicurante per molti paesi più piccoli i quali, più che un riarmo giapponese, temono un disengagement americano. Questo è il vero problema: la paura che ci possa essere un reflusso isolazionista americano dalla regione asiatica. Il dibattito interno alla società giapponese è complesso, articolato, riguarda le loro motivazioni e il loro rapporto con la storia recente. Ma come si può ben vedere se la riforma dell’art. 9 dovesse passare non ci sarebbero alterazioni degli equilibri o un aumento critico delle tensioni, tutt’altro. Poiché ciò che preoccupa è come detto un ritiro progressivo degli Stati Uniti dall’Asia, l’idea di una potenza militare navale che ha uno stretto rapporto con Washington potrebbe anzi dare un senso di bilanciamento rafforzando l’equilibrio regionale.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, italie, japon, europe, affaires européennes, asie, affaires asiatiques, politique internationale, diplomatie, géopolitique, eurasisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com

La psychologie... Voilà une science qui provoque de furieuses crises d'acné à bon nombre d'entre nous qui auraient tendance à tout rejeter en bloc et ne voir dans les sciences cognitives qu'un inutile bavardage de divan soumis aux désirs de psychologues et autres psychiatres qui "prêtrisent" leur profession en exigeant du patient qu'il se confie intégralement. Tel un abbé, le psy reçoit toute information sans broncher et absout l'Homme de ses déviances et psychopathologies. Il est vrai que le legs quasi-monopolistique de Siegmund Freud dans ces domaines laisse perplexe. De même que la situation de maître-à-penser de son disciple français en la personne du théoricien néo-marxiste Jacques Lacan. N'évoquons même pas les ravages des ouvrages de Laurence Pernoud, à qui on préfèrera les écrits de sa belle-sœur Régine Pernoud. "Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste", ne manquait pas d'indiquer Freud, "pape" imposteur de la psychologie, sur le navire qui l'emmenait aux Etats-Unis. L'intérêt de l'étude des profondeurs de l'âme ne naît pourtant pas des élucubrations freudiennes au 19ème siècle et est attesté depuis l'antiquité gréco-romaine avant d'être développé, un siècle avant Freud, par Franz-Anton Mesmer et le marquis de Puységur. Alors ? Au feu la psychologie ? La redécouverte dans nos milieux de Carl-Gustav Jung a considérablement modifié cet état de choses. Jung qui demandait à son mentor Freud d'avoir la bonté de le considérer comme son fils spirituel, prend progressivement ses distances avant de "tuer le père" en rompant définitivement l'année 1914 ; la théorie de l'interprétation des rêves consommant la genèse de cette césure. Jung réfute bientôt la rigidité des axiomes freudiens concernant son schéma d'interprétation qui accorde une place prépondérante au refoulement aliénant des conflits affectifs hérités de la petite enfance et à la sexualité. L'Homme sera excusé d'être incapable d'affirmer complètement son Moi. Ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple, le tabou de l'inceste par la seule décision du père de voir en son fils un concurrent sexuel, soumis à un complexe œdipien, et manifestant un désir sexuel réel pour sa mère. Selon Jung, la psyché est moins déterminée par le désir sexuel que par des réminiscences conscientes ou non des symboles et des mythes. Ainsi, Jung refuse-t-il l'individualisation de l'individu en le rattachant dans un inconscient qui contient la mémoire de l'Humanité. Et Mircea Eliade, avec lequel il entretenait une relation épistolaire, ne manqua pas de louer grâce à Jung d'avoir dépassé l'inconscient personnel freudien pour l'inscrire dans un inconscient collectif. Si, dans la pensée jungienne, la sexualité acquiert une importance non négligeable dans la psyché de l'être humain, elle ne représente pas toute sa psyché. Grâce à Jung et d'autres, l'apport des sciences cognitives est aujourd'hui parfaitement reconnu dans notre doxa et il est admis qu'elles contribuent à une meilleur connaissance de l'Homme par le biais de l'ethnologie, l'anthropologie et l'éthologie humaine dans sa double dualité entre identités innée et acquise d'un côté et identités individuelle et collective de l'autre. Mais passons au cinéma ! Le thriller, par sa représentation des comportements humains devant l'angoisse de l'existence, peut être considéré comme la typologie-maître des films psychologiques, mais celui-ci accorde une place trop prépondérante à l'action. Et puisqu'il se trouve que quelques réalisateurs ont eu le bonheur de sonder la profondeur des âmes... Vous pensez que ces films constituent d'ennuyeuses jacasseries ? Et bien, détrompez-vous !

A DANGEROUS METHOD

Film canado-anglo-germano-suisse de David Cronenberg (2011)

Zurich en 1904. A 18 ans, Sabina Spielrein est une jolie jeune femme russe et cultivée souffrant de crises d'hystérie et de troubles sadomasochistes. Elle intègre la patientèle du psychiatre Jung, alors âgé de 29 ans, et qui n'en est qu'au début de sa brillante carrière. S'inspirant des travaux de son auguste prédécesseur Freud, Jung tente sur la jeune femme un traitement expérimental alors peu connu et qualifié de psychanalytique. Bien que marié à Emma, Jung oublie bientôt toute éthique et entame une relation adultère avec la jeune femme. Afin d'être aidé dans ses recherches, Jung entame une correspondance épistolaire avec le mentor Freud que Spielrein rencontre bientôt. Les conséquences de sa rencontre avec Freud se font ressentir sur la relation entre les deux psychanalystes ; relation qui oscille de la collaboration scientifique à la rupture irréconciliable...

Cronenberg, passé maître dans le film fantastique ou de science-fiction, prend un risque énorme, dans ce film à costumes, en retraçant cette libre évocation de l'aube de la psychologie analytique par le truchement des relations tumultueuses entre Jung, autour duquel le film est autocentré, Freud et Spielrein. Et le pari est plus que réussi ! Le spectateur est captivé dès les premières scènes qui montrent la déformation des traits et du corps de la jeune femme qui deviendra elle-même une future grande psychanalyste assassinée prématurément en 1941 par les troupes allemandes. Les dangers de cette nouvelle discipline sont remarquablement exprimés par un réalisateur pourtant profane en montrant à quel point elle affecte aussi bien le praticien que le malade. L'évolution de la brouille entre Jung et Freud est parfaitement rendue. Viggo Mortensen, Keira Knightley et Michael Fassbender rivalisent de talent. La mise en scène et les décors retranscrivent merveilleusement la Confédération helvétique du début du 20ème siècle. La critique de ce film mériterait encore de très nombreuses lignes. Il est supérieur à L'Âme en jeu, réalisé par Robert Faenza et adaptant la même histoire. A voir absolument !

AUGUSTINE

Film français d'Alice Winocour (2012)

Paris à la fin du 19ème siècle, Augustine travaille comme domestique dans une famille bourgeoise de la capitale. Alors qu'elle sert le dîner, la jeune fille est prises de violentes convulsions incontrôlables. Internée à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, elle rencontre le professeur Jean-Martin Charcot qui entend soutenir devant l'Académie de médecine que l'hypnose facilite le déclenchement de tous les symptômes de l'hystérie, maladie alors mal connue et encore taxée de signe de possession diabolique. La pratique de l'hypnose permet de constater que les traumatismes émotionnels sont responsables de l'installation des maladies psychiques, au moins partiellement. Le professeur démontre également que les symptômes nerveux dont Augustine est victime ont une valeur psychodynamique qui ne peut se ramener à des lésions anatomiques précises. Augustine devient bientôt le sujet d'étude favori de Charcot. Et de désir...

Une peinture est à l'origine du film. Dans sa toile Une leçon clinique à la Salpêtrière, André Brouillet peint, en 1887, des hommes habillés en costume fixant une femme comme un animal de foire. Le film, inspiré d'une histoire réelle, est parfaitement maîtrisé de bout en bout. Chaque plan-séquence est méticuleusement étudié, au point de paraître trop académique, ce qui est peu surprenant s'agissant du premier long-métrage de la jeune réalisatrice. La reconstitution de l'univers hospitalier du début du 20ème siècle est, en tout cas, merveilleusement rendu. Un univers cruel au sein duquel le scientifique espère la pérennité de la pathologie de sa patiente pour mieux l'étudier et satisfaire sa gloire. Sans trop en montrer, Winocour distille une pointe d'érotisme lors de séances qui, sous couvert médical, constituaient des séances de voyeurisme sexuel. Car c'est en effet grâce à la découverte de sa sexualité qu'Augustine va maîtriser son corps convulsif. Intéressant !

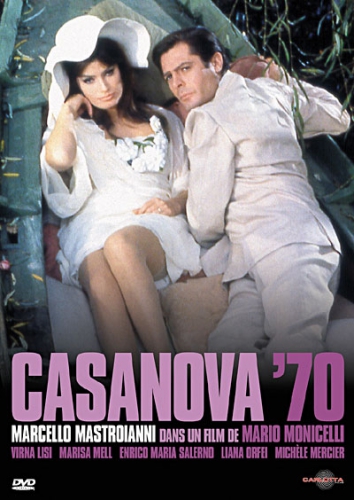

CASANOVA 70

Film franco-italien de Mario Monicelli (1965)

Andrea Rossi-Colombotti occupe une haute fonction d'attaché militaire au sein de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Il a un talon d'Achille : les femmes, dont il tombe éperdument amoureux très rapidement. Ce curieux mal frappe l'officier. Il ne résiste à aucune femme et aucune ne résiste non plus au Don Juan de l'O.T.A.N. En revanche, s'il entreprend de toutes les séduire, las de conquêtes trop aisées, sa libido ne s'éveille que lorsqu'il se trouve dans des situations rocambolesques. Par exemple, lui faut-il pénétrer par effraction dans la chambre de sa petite amie afin que le désir s'éveille en lui, mais encore provoquer lui-même la découverte de sa relation extraconjugale par le mari cocu en lui faisant parvenir un télégramme. Andrea ne voit bientôt plus que la psychanalyse pour l'aider à s'extirper de ses curieuses relations. Le psychanalyste conseille à l'officier de ne plus entretenir que des relations platoniques et de se marier...

Chacun aura compris que la psychanalyse est utilisée à des fins de divertissement dans cette évocation contemporaine du célèbre libertin vénitien. La réalisation de Monicelli est caractéristique du cinéma transalpin des années 1960 et 1970. A cet égard, on pourrait presque le qualifier d'un film à sketches dont Casanova-Andrea serait le fil rouge. Marcello Mastroianni qui campe le héros est très à l'aise en séducteur invétéré de femmes bourgeoises, épouses modèles ou jeunes ingénues facilement corrompues. Le film manque néanmoins d'un peu d'âme, surtout de profondeur dans sa critique sociale, et donne un air de déjà vu pour qui est familier du cinéma italien. Mais il s'avère finalement assez drôle et pétillant. Une comédie de mœurs antiromantique par excellence !

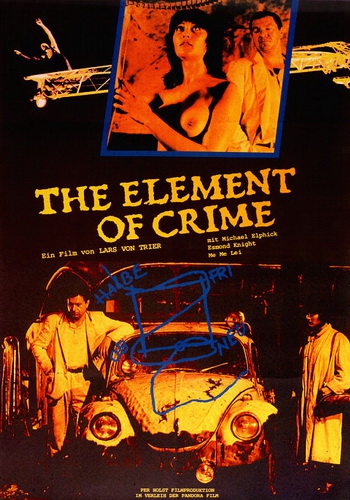

ELEMENT OF CRIME

Titre original : Forbrydelsens element

Film danois de Lars von Trier (1984)

Fisher est un détective anglais et vit désormais au Caire. Avec l'aide d'un psychanalyste ventripotent, il est maintenu sous hypnose afin de soigner de terribles maux de tête issus des traumatismes de son expérience passée. Dans son souvenir, alors qu'il officiait en Europe, le Vieux continent constituait une dystopie, dont les sociétés étaient en pleine décomposition. L'utopie avait viré au cauchemar. Ses réminiscences se précisent lorsqu'il se remémore avoir inlassablement poursuivi un assassin insaisissable, coupable de crimes effroyables, et surnommé le Meurtrier Loto. A son tableau de chasse, de nombreuses jeunes femmes étranglées et sauvagement mutilées et dont le seul tort était de vendre des billets de loterie. Afin d'arrêter le serial-killer, Fisher s'inspire des méthodes controversées contenues dans le livre Element of crime, écrit par Osborne, le mentor de Fisher tombé en disgrâce. Selon la méthode Osborne, Fisher doit s'identifier au criminel pour mieux le confondre. Mais le comportement de Fisher s'amalgame de plus en plus avec celui du criminel. Et Osborne qui mène son enquête parallèle, s'est si bien identifié à celui-ci, qu'il est devenu lui-même un assassin...

Premier long-métrage de ce réalisateur inclassable qu'est von Trier et qui constitue le premier volet de la trilogie européenne du cinéaste. Qu'en penser ? Tout d'abord que l'intrigue, constituée en un long flash-back psychanalytique et hypnotique, est encore plus difficile à suivre qu'à résumer en quelques lignes. Ensuite, que visuellement, c'est sublime ! Tout en tons feu et ocre. Une diarrhée ! Tant il s'agit bien d'une plongée dans un cloaque labyrinthique puant jonché de canalisations suintantes. Enfin, que l'intrigue, qui vise une allégorie de la décadence européenne, est délirante et déroutante. On s'y perd. A plus forte raison au regard de l'avarice des dialogues. Voilà une œuvre post-expressionniste qui ne fera pas l'unanimité et ne manquera pas de refiler la migraine à quelques-uns. C'est esthétiquement aussi glauque qu'Irréversible de Gaspard Noé ! Element of crime est néanmoins à voir, ne serait-ce que pour apprécier ce qu'est une descente aux enfers.

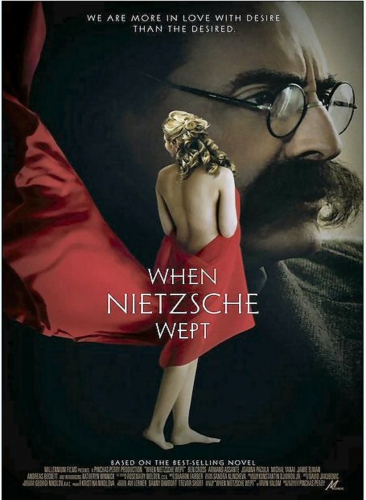

ET NIETZSCHE A PLEURE

Titre original : When Nietzsche wept

Film américain de Pinchas Perry (2007)

Vienne à la fin du 19ème siècle. Le docteur Josef Breuer compte parmi les pères de la psychanalyse. L'écrivain Lou Andreas-Salomé lui demande d'accepter de rencontrer un certain Friedrich Nietzsche. Alors totalement méconnu du grand public, le futur Philosophe au marteau traverse une grave crise identitaire et existentielle. Breuer accepte d'aider Nietzsche à lutter contre ses angoisses doublées d'une profonde mélancolie. Nietzsche s'avère être un cas d'une complexité extrême. Aussi, le docteur applique-t-il une curieuse méthode en se laissant analyser par le philosophe qu'il croit guérir ainsi. Les rôles s'inversent bientôt. Le médecin est confronté à ses propres fractures et se mue progressivement en patient...

Issu du livre éponyme du psychothérapeute Irvin Yalom, Perry livre ici une très libre évocation de la relation entre Salomé et un Nietzsche amoureux transi et faible. De cette œuvre, l'apôtre du surhomme ne sort pas grandi. Dénué de tout charisme, indécis, craintif, nu de toute volonté, encore moins de puissance. Voilà de quelle manière le philosophe est-il perçu par le réalisateur et l'écrivain qui exigent le crépuscule de l'idole. Il est certain qu'on ne peut nier l'esprit torturé du philosophe mais il y a un fossé que l'écrivain et le cinéaste franchissent allégrement. On devine que Nietzsche n'est pas leur penseur de référence. C'est dommage tant l'intrigue semblait passionnante. Notons quand même la performance du jeu des acteurs. Yalom et Perry, humains, trop humains ?

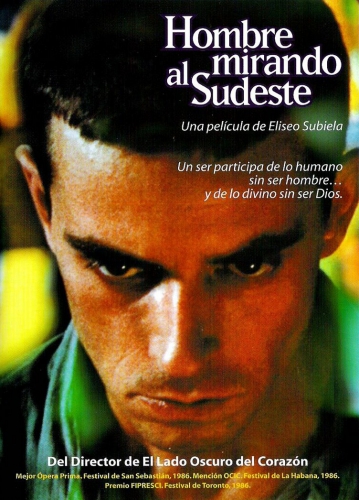

HOMME REGARDANT AU SUD-EST

Titre original : Hombre mirando al sudeste

Film argentin d'Eliseo Subiela (1987)

Le docteur Julio Denis est psychiatre et chef de service dans un hôpital neuropsychiatrique. Séparé de sa femme, il ne voit ses deux enfants qu'à de trop rares occasions. Denis se définirait lui-même comme rationaliste et désabusé tant il a vu passer de pathologies diverses dans ses couloirs. Mais arrive un jour Rantès, un homme qui débarque presque d'une d'autre planète puisque celui-ci se dit descendre d'un vaisseau spatial pour déchiffrer l'ensemble des mécanismes offrant à l'être humain la capacité de ressentir des émotions. Un fou simulateur bien évidemment, pense le médecin ! Mais le résultat des premiers tests pratiqués s'avère surprenant. Les empreintes digitales de Rantès ont des caractéristiques inconnues et il est doté d'une intelligence supérieure. Pour la première fois depuis longtemps, le cas atypique de Rantès pique la curiosité du médecin. Pendant d'interminables heures, Rantès se tient immobile dans le jardin, fixant la direction du sud-est...

Très intéressante réflexion sur la folie et la foi analysées à l'angle de la médecine par le truchement d'un psychiatre analysant son malade. L'astuce de Subiela est d'en offrir plus au spectateur qu'au psychiatre toujours absent lors des manifestations paranormales développées par Rantès. Aussi, le cinéaste incorpore-t-il des éléments fantastiques dans son intrigue dramatique. Rantès symbolise-t-il une figure christique ? Charitable, il fait preuve d'écoute, recouvre chaudement les patients transis de froid et alimente les affamés. L'origine mystérieuse du patient est également préservée en même temps qu'il se dit être investi d'une mission et connaîtra un funeste destin. C'est plus que réussi ! Mais c'est lent également !

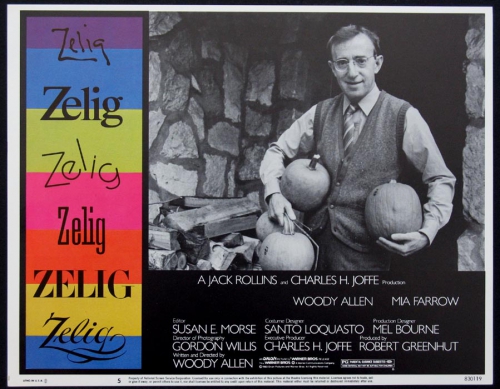

ZELIG

Film américain de Woody Allen (1983)

Les années 1920. Leonard Zelig a une singulière particularité : il est un homme-caméléon et possède la faculté de transformer son apparence et sa personnalité en fonction des interlocuteurs avec lesquels il se trouve. Le mimétisme physique se double d'un mimétisme mental. Aussi, grossit-il en présence d'un obèse ou son teint se fonce-t-il lorsqu'il se trouve en compagnie d'un noir. Aux côtés de médecins, il indique avoir collaboré avec Freud à Vienne et est capable de débiter le jargon lexical de la profession dans un discours intelligible. Une métamorphose le conduit à se faire arrêter et conduire à l'hôpital. Sans succès, le corps médical cherche à percer le mystère jusqu'à ce que le docteur Eudora Fletcher s'intéresse de très près au cas Zelig qu'elle parvient à soigner en lui faisant supporter sa judaïté et admettre son mal d'amour. Mais Ruth, sœur cupide de Zelig, l'enlève bientôt et le promène tel un phénomène de foire à travers tous les Etats-Unis. De nouvelles péripéties l'amènent dans le Reich hitlérien dans lequel il se mue en véritable national-socialiste parmi les plus hauts dirigeants du régime...

Il y a à prendre et à laisser dans la filmographie déjantée d'Allen. Le présent film, tourné à la façon d'un documentaire, compte parmi ses plus originaux, réussis et moins connus. Allen mélange allégrement interviews de pontes de la psychologie et des documents historiques trafiqués avec brio pour y incorporer Zelig, personnage parfaitement fictif bien entendu. Le réalisateur aborde dans ce faux film biographique deux thèmes chers à la psychanalyse : la démultiplication schizophrène des personnalités et la peur paralysante du rejet amoureux. De même, le film contient un thème plus personnel et qui transparaît en filigrane dans bon nombre de réalisations du cinéaste : le Moi juif d'Allen qui a toujours déterminé son Surmoi et son Ça. Il y aurait de nombreuses autres choses à dire au sujet de ce petit bijou mais le mieux est, bien évidemment, de le découvrir.

Virgile / C.N.C.

Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source.

00:05 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, psychologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Premier Erna Solberg: ‘Wij zijn op het ergste voorbereid’

Dankzij de massa immigratie staat Zweden op de rand van instorten. Zodra dat gebeurt trekt Noorwegen zich terug uit Schengen en sluit zijn grenzen.

De totaal falende bewaking van de EU-buitengrenzen, waardoor lidstaten gedwongen werden weer controles aan hun eigen grenzen in te stellen en het Schengen Verdrag daarmee feitelijk buitenspel zetten, noopt Erna Solberg, premier van Noorwegen (foto), tot de waarschuwing dat als Zweden binnenkort instort onder het gewicht van de migrantencrisis –en dat lijkt nauwelijks meer te voorkomen-, Noorwegen zijn grenzen sluiten en zich daarnaast terugtrekt uit het vluchtelingenverdrag van de Geneefse Conventie.

Premier Solberg verklaarde gisteren dat Noorwegen ook het Schengen Verdrag opzegt en zijn grenzen sluit ‘zodra alles instort en de stroom (vluchtelingen) blijft komen en ze allemaal in Noorwegen terechtkomen –omdat wij het eindpunt van Europa zijn... Wij zijn op het ergste voorbereid.’

De Noorse Orde van Advocaten wijst er echter op dat Noorwegen gebonden is aan ‘internationale verplichtingen’ om (onbeperkt) migranten te accepteren, zonder naar hun asielkansen te kijken.

Sociale systeem wankelt door massa immigratie moslims

In oktober 2015 erkende Margot Wallstrom, minister van Buitenlandse Zaken van buurland Zweden, dat de overheid door de aanhoudende migrantentoestroom onstabiel is geworden, en de sociale zekerheid dreigt in te storten omdat bijna alle 190.000 moslims die jaarlijks naar Zweden komen permanent afhankelijk zullen zijn van een uitkering. ‘Op de lange duur zal ons systeem daardoor instorten,’ waarschuwde de minister.

De Zweedse regering is nu al in grote financiële problemen gekomen, en overweegt om extra geld in het buitenland te lenen en de belastingen, die toch al tot de hoogste van Europa behoren, verder te verhogen om de massa immigratie nog enkele jaren te kunnen blijven betalen.

Op 9 oktober bevestigde de Zweedse premier Stefan Löfven dat de migranten een crisis in Zweden hebben veroorzaakt. Na een spoedzitting van zijn linkse kabinet verklaarde hij dat Zweden zich ‘voor één van de grootste humanitaire opgaven’ ooit gesteld ziet.

Deense historicus: Zweedse economie zal instorten

De Deense historicus en auteur Lars Hedegaard schreef dat het links-liberale open-grenzenbeleid van Zweden, wat te vergelijken is met dat van Duitsland en Nederland, het voortbestaan van het land in gevaar heeft gebracht. ‘Het uiteindelijk gevolg van het Zweedse immigratiebeleid is dat de economie zal instorten. Want wie moet dat alles gaan betalen? En economische instortingen, als ze eenmaal komen, vinden altijd heel erg snel plaats.’

Daniel Vesterhav, interim hoofd van het Zweedse bureau van criminaliteitsstatistieken, had al in juni de noodklok geluid over de snelle groei van criminele Marokkaanse bendes die almaar meer geweld gebruiken, vooral tegen rivaliserende groepen. Net als de rest van Europa worstelt Zweden met de razendsnelle islamisering en daaraan verbonden radicalisering van de reeds lang in het land wonende moslims.

Zwedens enige integratie politie-inspecteur Ulf Boström zei vandaag dat in grote steden zoals Göteborg ‘zeer sterke Wahhabistische leiders en centra bestaan, die als religieuze motoren’ van het internationale jihadisme werken. Officieel zijn 299 Zweedse moslims naar het Midden Oosten afgereisd om zich aan te sluiten bij ISIS, maar hun werkelijke aantal is vermoedelijk een veelvoud hiervan.

Xander

(1) Infowars

00:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, scandinavie, norvège, suède, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

00:08 Publié dans Entretiens, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : juan asensio, georges bernanos, france, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

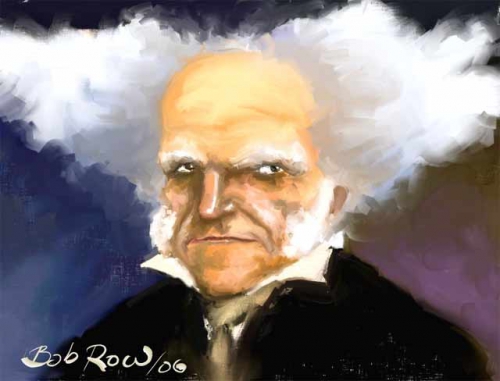

Pas de philosophe plus sombre que Schopenhauer. Maupassant l’appelait le plus grand saccageur de rêve qui ait passé sur la terre. Pour Schopenhauer en effet, nous sommes mus par une force impersonnelle qui ne nous conduit nulle part et que nous ne pouvons pas comprendre. Mais nous croyons comprendre cette force en nous forgeant des représentations qui nous donnent l’illusion de vouloir par nous-mêmes, d’aimer par nous-mêmes, d’aller quelque part ! En réalité, pour Schopenhauer nous n’allons nulle part, nous ne voulons pas vraiment ce que nous croyons vouloir et, surtout, nous n’aimons pas. Lorsqu’un homme s’approche d’une femme qu’il dit aimer, il est en réalité l’instrument d’une force qui le dépasse et qui va simplement l’amener à perpétuer la race humaine par accouplement puis procréation. Difficile d’être plus cynique !

Schopenhauer est le premier à avoir dit cela, mais aujourd’hui, me semble-t-il, presque tout le monde le dit. Combien de fois n’avons-nous pas entendu quelqu’un s’exclamer ? « Je ne crois pas en Dieu mais en une grande force qui nous dépasse ! » Schopenhauer applaudirait. C’est cette grande force qui nous pousserait à nous reproduire, à travailler, à voyager, bref à vivre. Elle nous pousserait, littéralement, ne nous demanderait rien et, surtout, ne nous amènerait nulle part. Elle n’aurait pas de finalité. Elle serait là, indifférente, telle une énorme machine qui ferait tourner l’humanité, le cosmos, les nuages.

Jusqu’à aujourd’hui, jamais les hommes n’ont vu le cosmos et les nuages comme une immense machine. C’est seulement maintenant, avec la cop21 entre autres, que cette vision s’est plus ou moins imposée. Est-ce à Schopenhauer que nous devons cette triste et mécanique vision de l’univers ?

Oui et non ! Il a donné un coup de pouce, mais seulement un coup de pouce. Tout était déjà en place pour l’éclosion d’une philosophie désenchantée comme la sienne. C’est en effet la science moderne qui, trois siècles avant Schopenhauer, a construit le socle sur lequel ce désenchantement s’est édifié. Ce socle, c’est le principe d’inertie et c’est très simple à comprendre.

En mars 1641, un prêtre de Digne, passionné de science et contemporain de Descartes, monte sur un vaisseau dans le port de Marseille. Lorsque ce vaisseau parvient à une vitesse élevée, un marin monte au sommet du mât et lâche un boulet de canon qui tombe exactement au pied du mât. Gassendi en conclut que ce boulet serait tombé exactement de la même manière s’il avait été lâché dans la galère amarrée au port et donc parfaitement immobile. Il n’y a pas de différence entre le mouvement et le repos. C’était la vérification expérimentale du principe d’inertie déjà esquissé par Galilée.

Un corps au repos ne va nulle part, ne manifeste aucune intention, ne s’inscrit dans aucune finalité. Et donc, s’il n’y a plus de différence entre mouvement et repos, un corps en mouvement, lui non plus, ne manifeste aucune intention. La physique moderne est née : rien de ce qui bouge, dans l’univers, n’a de finalité, de but, de terme. La vie elle-même ne va nulle part. Ce qu’expliquera Darwin deux siècles plus tard.

A ce point nous retrouvons Schopenhauer qui, pour le dire un peu méchamment, ne fait qu’expliciter les ultimes conséquences du principe d’inertie. Ce n’est plus seulement une boule de canon qui ne manifeste aucune intention, mais tout ce qui bouge, tout ce qui vit. Et moi-même qui bouge, je ne vais nulle part. Tout est absurde. Il n’y a plus rien à vouloir, à poursuivre.

Pouvons-nous donner notre adhésion à une telle vision de l’univers et de l’humanité ? Oui, si nous considérons les hommes de science comme des nouveaux prophètes qui nous disent ce qu’il faut penser. Oui, si nous considérons la science comme une religion.

Mais non, pour tous ceux qui n’aiment pas que les hommes de science leur disent comment il faut penser. Il ne s’agit pas de contester le principe d’inertie, mais de voir que son application est limitée à des corps inertes.

Hélas, nombreux sont ceux qui ne veulent pas voir cette limite. Pour eux, il n’y a que des corps inertes qui n’ont pas de volonté, ne poursuivent rien. Ils sont poussés de-ci de-là. L’idée de tels corps fait saliver tous ceux qui sont avides de puissance et de contrôle. Car un corps qui ne poursuit rien, un corps sans intention, est aussi un corps manipulable à partir d’un centre de contrôle.

C’est à partir de là qu’on commence à comprendre ce qu’est le totalitarisme. Il n’est pas une dictature qui vise à soumettre toutes les volontés à une seule. Il est la réduction des êtres humains à des choses « schopenhaueriennes », inertes, sans volonté et sans projet. Alors, on peut tout contrôler.

Aujourd’hui, nous sommes emportés dans un grand mouvement visant un tel contrôle, à une gestion universelle. Même les individus veulent gérer leur vie. Où cela va-t-il nous conduire. Nous ne le savons pas. Dès lors, inutile de trop s’angoisser.

Jan Marejko, 26. 2. 2016

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, arthur schopenhauer, schopenhauer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ex: http://www.juanasensio.com

Le lecteur qui, comme moi, viendrait à peine d'achever la lecture de Tuer de Richard Millet pour lire ou relire les Orages d'acier (1) d'Ernst Jünger, un récit remarquable qu'André Gide tenait pour le plus beau des livres de guerre, serait presque immédiatement saisi par la différence de nature entre ces textes qui évoquent pourtant, tous deux, une expérience commune, la guerre, la mort vue, contemplée, donnée, évitée, méditée. D'un côté, un lyrisme lacrymalo-martial débité à l'hectolitre chez l'éditeur Pierre-Guillaume de Roux, peut-être désireux d'en remplir sa baignoire et de s'y prélasser, l'érotisme propre à quelque vieil eunuque fatigué dont les chromos criards n'émoustilleraient même pas les reins d'une première communiante, l'esthétisation en toc de celui qui se rêve si volontiers guerrier et n'est même pas capable de mettre sa plume au garde-à-vous. De l'autre, la sécheresse et même la froideur parfois inhumaine de celui dont le corps compte pas moins de vingt cicatrices et qui reçoit, tout jeune officier de pas même 24 ans, la Croix Pour le Mérite, le feld-maréchal Hindenburg estimant qu'il était imprudent qu'un homme si jeune fût décoré d'une pareille distinction, donnée, outre à Jünger, à 13 autres lieutenants dans toute l'armée allemande.

Le lecteur qui, comme moi, viendrait à peine d'achever la lecture de Tuer de Richard Millet pour lire ou relire les Orages d'acier (1) d'Ernst Jünger, un récit remarquable qu'André Gide tenait pour le plus beau des livres de guerre, serait presque immédiatement saisi par la différence de nature entre ces textes qui évoquent pourtant, tous deux, une expérience commune, la guerre, la mort vue, contemplée, donnée, évitée, méditée. D'un côté, un lyrisme lacrymalo-martial débité à l'hectolitre chez l'éditeur Pierre-Guillaume de Roux, peut-être désireux d'en remplir sa baignoire et de s'y prélasser, l'érotisme propre à quelque vieil eunuque fatigué dont les chromos criards n'émoustilleraient même pas les reins d'une première communiante, l'esthétisation en toc de celui qui se rêve si volontiers guerrier et n'est même pas capable de mettre sa plume au garde-à-vous. De l'autre, la sécheresse et même la froideur parfois inhumaine de celui dont le corps compte pas moins de vingt cicatrices et qui reçoit, tout jeune officier de pas même 24 ans, la Croix Pour le Mérite, le feld-maréchal Hindenburg estimant qu'il était imprudent qu'un homme si jeune fût décoré d'une pareille distinction, donnée, outre à Jünger, à 13 autres lieutenants dans toute l'armée allemande. La guerre est étrange, du moins certaines de ses phases. Nous pourrions dire d'elle qu'elle est l'étrangeté même, le tout autre, le plus souvent démoniaque, parfois la déhiscence d'un mystérieux au-delà du bien et du mal et pourtant, l'homme, toujours l'homme réduit à de la chair à canon, des cadavres horriblement torturés ou bien des guerriers impavides et courageux, est au centre du théâtre des opérations, au sens métaphysique et même religieux que nous pourrions donner à cette expression, comme si l'expérience de la Grande Guerre était comparable à la scène des vieux mystères du Moyen Âge : le boqueteau 125, bien connu des lecteurs de Jünger, «n'était jamais tenu que par quelques hommes, mais il prolongeait sa résistance, et c'est ainsi qu'il devenait, visible au loin dans ce paysage de mort, un exemple de ce que même le plus colossal affrontement n'est jamais que la balance où l'on pèse, aujourd'hui comme toujours, le poids de l'homme» (p. 349).

La guerre est étrange, du moins certaines de ses phases. Nous pourrions dire d'elle qu'elle est l'étrangeté même, le tout autre, le plus souvent démoniaque, parfois la déhiscence d'un mystérieux au-delà du bien et du mal et pourtant, l'homme, toujours l'homme réduit à de la chair à canon, des cadavres horriblement torturés ou bien des guerriers impavides et courageux, est au centre du théâtre des opérations, au sens métaphysique et même religieux que nous pourrions donner à cette expression, comme si l'expérience de la Grande Guerre était comparable à la scène des vieux mystères du Moyen Âge : le boqueteau 125, bien connu des lecteurs de Jünger, «n'était jamais tenu que par quelques hommes, mais il prolongeait sa résistance, et c'est ainsi qu'il devenait, visible au loin dans ce paysage de mort, un exemple de ce que même le plus colossal affrontement n'est jamais que la balance où l'on pèse, aujourd'hui comme toujours, le poids de l'homme» (p. 349). L'expérience du combat, surtout lorsqu'elle a lieu dans un théâtre des opérations où se déchaîne la Machine, surtout lorsque approche une «bataille telle que le monde n'en avait encore jamais vue (p. 121, j'ajoute le e manquant dans le texte), est la certitude de pénétrer dans un monde qui n'est pas celui, qui ne peut être celui de notre expérience quotidienne. Plus d'une fois, Ernst Jünger affirme ainsi qu'il a pu estimer se trouver dans une terre maudite (cf. p. 273) peuplée de démons, où il «errait comme sur un immense tas de décombres au-delà des bords du monde connu» (p. 151), terre maudite dont il remarque «la méchanceté spectrale» (p. 161) ou bien comparable à quelque contrée «des premiers âges» (p. 155), en bref, cette zone élémentaire dont j'ai parlé plus haut.

L'expérience du combat, surtout lorsqu'elle a lieu dans un théâtre des opérations où se déchaîne la Machine, surtout lorsque approche une «bataille telle que le monde n'en avait encore jamais vue (p. 121, j'ajoute le e manquant dans le texte), est la certitude de pénétrer dans un monde qui n'est pas celui, qui ne peut être celui de notre expérience quotidienne. Plus d'une fois, Ernst Jünger affirme ainsi qu'il a pu estimer se trouver dans une terre maudite (cf. p. 273) peuplée de démons, où il «errait comme sur un immense tas de décombres au-delà des bords du monde connu» (p. 151), terre maudite dont il remarque «la méchanceté spectrale» (p. 161) ou bien comparable à quelque contrée «des premiers âges» (p. 155), en bref, cette zone élémentaire dont j'ai parlé plus haut.

00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, première guerre mondiale, allemagne, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

par Thierry Jolif

Ex: http://www.unidivers.fr

Né en Russie en décembre 1931, Youri Mamleev aura eu le parcours, quasi anonyme et pourtant, intérieurement flamboyant, des ses héros.

Né en Russie en décembre 1931, Youri Mamleev aura eu le parcours, quasi anonyme et pourtant, intérieurement flamboyant, des ses héros.

Dès les années 1960, celui qui était alors jeune diplômé et enseignait les mathématiques va se retrouver au cœur des cercles d’une jeunesse soviétique en quête de renouveau spirituel. Rien d’étonnant à ce que dans un environnement religieux réduit à néant la soif a étancher ait été grande. Ces groupes vont dès lors chercher tous azimuts, d’une façon bien différente de leurs contemporains américains de la contre-culture, évidemment. Toutefois, en parallèle des intérêts et des personnalités singulières y trouveront des échos fort importants.

L’ésotériste René Guénon, bien sûr est de ceux-ci. Les groupes auxquels Youri Mamleev prit part sont souvent considérés comme les premiers propagateurs du corpus guénonien en Russie, mais également, pour certains, d’une version plus alarmante, sinistre et corrosive de la spiritualité. Dévoiement pervers selon les uns, voie de la main gauche, nécessaire folie en esprit selon les autres. Côtoyant les esprits et les traditions les plus diverses, Youri Mamleev avant de se jeter corps et âme dans l’écriture, se fait fort d’étudier et d’expérimenter les voies spirituelles les plus diverses. Dans un éden athée, il se forge une connaissance non seulement livresque mais également intérieure et physique des grands courants religieux du monde et de leur frange : occultisme, hermétisme, non-dualisme, trantrisme…

Sans doute n’est-ce pas un hasard si c’est au milieu de ce melting-pot religieux que Mamleev pourra s’exiler aux États-Unis à la faveur d’une loi autorisant les citoyens soviétiques de confession juive à émigrer, loi paradoxale et facilitatrice d’un pouvoir machiavélique qui favorisera le départ de nombreux dissidents et esprits forts qui, à l’image de Youri Mamleev, n’étaient absolument pas et en aucune manière juifs. Là-bas il travaillera à l’Université Cornell avant de s’installer en France en 1983 et d’y enseigner la littérature russe à L’Institut national des langues et civilisations orientales. Dix ans plus tard, il retourne en Russie et se consacre principalement à l’écriture théâtrale, il enseignera également la philosophie hindoue à l’Université d’Etat Lomonossov.

Publiant dès 1956 Youri Mamleev ne tarde pas à heurter les autorités soviétiques par une prose qui, si elle se veut réaliste, propose toute autre chose que celle dite socialiste. Le réalisme littéraire de Mamleev se veut métaphysique. Son dernier ouvrage traduit et publié en France, Destin de l’être, est en définitive moins la base de sa fusée théorique que son lanceur. Ces pages renferment tout ce qui humainement et théoriquement anima toujours l’art littéraire de Mamleev :

Publiant dès 1956 Youri Mamleev ne tarde pas à heurter les autorités soviétiques par une prose qui, si elle se veut réaliste, propose toute autre chose que celle dite socialiste. Le réalisme littéraire de Mamleev se veut métaphysique. Son dernier ouvrage traduit et publié en France, Destin de l’être, est en définitive moins la base de sa fusée théorique que son lanceur. Ces pages renferment tout ce qui humainement et théoriquement anima toujours l’art littéraire de Mamleev :

Pour un écrivain métaphysicien, la tâche consiste en la réorientation de sa vision spirituelle vers la face invisible de l’homme. Par conséquent il ne doit s’intéresser à l’homme « visible » qu’à cause de sa capacité à refléter les réalités de l’homme secret, transcendant et insaisissable. (Destin de l’être, p. 147)

Selon le critique russe Volodymyr Bodarenko, la mort de Mamleev constitue une grande perte pour la littérature en Russie, mais sa mort va sans doute guider plus de personnes encore vers cette œuvre si étonnante, redoutable, véritable renouvellement des lettres russes à la fois profondément ancrée dans la tradition littéraire du pays et totalement novatrice.

Une œuvre qui aura su dans le même geste détruire et ressusciter la geste romanesque elle-même. D’abord et avant tout, par le rire… Un rire sacré et désacralisant. Bien que tout à fait moderne la prose de Mamleev est contemporaine du sens ancien de la comédie, celle de Dante, ou, à tout le moins, de Balzac. En France, et en Occident en général, il semble bien que l’on est pas pris la juste mesure de ce que l’on s’est empressé de définir comme comique, grotesque, absurde dans l’œuvre écrite de cet écrivain qui à la mesure d’un Gogol, d’un Poe, d’un Lovecraft ou plus proche de nous d’un Thomas Ligotti a le plus sérieusement du monde mis sa peau au bout de sa plume pour révéler les failles métaphysiques abyssales qui se camouflent dans les réalités trop fictives, restreintes et restrictives pour être honnêtes, du monde moderne.

Rassasié d’au-delà, Izvitski se fixait à présent sur le rire de l’Absolu ; comme quoi ce rire, s’il existait, était une chose inouïe, sauvage, inconcevable, car rien ne pouvait lui être opposé ; et dont la cause n’était point un décalage avec la réalité, mais ce qu’il ne nous était pas donné de savoir. (Chatouny, p. 203)

Dans le second de ses textes publié en français (La Dernière comédie) le monde offert à nos regards, dans le chapitre « En bas c’est pareil qu’en haut » (version familière et dérisoire du fameux adage hermétique), l’auteur évoque une atmosphère dont le comique renvoie à l’état désaxé et bouffon qui s’empare de la société moscovite lors de la visite du professeur Woland (dans Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov) – un caractère « post-apocalyptique » et ordurier en plus ! L’inversion est poussée à son paroxysme et met en avant les tares spirituelles d’un monde pour lequel le salut ne saurait être pensé sans être violemment dégradé. Panarel (le personnage « central » de ce chapitre), nouvelle et déjà très singulière incarnation du Fils de Dieu, le constate et l’accepte lui-même amèrement. L’aspect platement anthropophage de sa fin (et de la fin du chapitre) suggère bien ce terrible abaissement négatif de toute soif spirituelle dans l’orientation ultra-matérialiste de notre époque.

Quant à l’ambiance générale qui se dégage de Le Monde et le rire, elle n’est pas moins fantasque et lugubre. C’est le monde surnaturel lui-même qui y perd la tête. Et au cours de l’enquête surréaliste que nous fait suivre l’auteur nous croisons différents personnages psychiquement perturbés, fort différents du psychisme lambda en tout cas. Les personnages de cette galerie de portraits sont d’ailleurs regroupés génériquement et significativement sous le terme de « chamboulés ». Ici, le parallèle le plus signifiant avec la littérature russe antérieure serait sûrement le groupe de personnages évoqué par Pilniak dans son récit L’Acajou. Pilniak avait nommé cette troupe hétéroclite de clochards volontaires, de quasi fols mystiques, « okhlomon » (« emburelucoqués » dans la belle traduction française de Jacques Catteau).

Quant à l’ambiance générale qui se dégage de Le Monde et le rire, elle n’est pas moins fantasque et lugubre. C’est le monde surnaturel lui-même qui y perd la tête. Et au cours de l’enquête surréaliste que nous fait suivre l’auteur nous croisons différents personnages psychiquement perturbés, fort différents du psychisme lambda en tout cas. Les personnages de cette galerie de portraits sont d’ailleurs regroupés génériquement et significativement sous le terme de « chamboulés ». Ici, le parallèle le plus signifiant avec la littérature russe antérieure serait sûrement le groupe de personnages évoqué par Pilniak dans son récit L’Acajou. Pilniak avait nommé cette troupe hétéroclite de clochards volontaires, de quasi fols mystiques, « okhlomon » (« emburelucoqués » dans la belle traduction française de Jacques Catteau).

En outre, cette assemblée de marginaux volontairement déclassés n’est pas sans rappeler celle du souterrain qui occupe une place centrale dans Les Couloirs du temps de Mamleev. Scientifiques « originaux », intellectuels déclassés, penseurs « bizarres » tous ont en commun une forme, plus ou moins obscure, de… « refus ». Ayant tous perçu intuitivement un « inconcevable », un « mystère » dépassant la commune, admise et plate raison « réaliste » et raisonnable, ils forment, bon gré mal gré, une société recluse de refuzniks… Mais également, en raison de cet intuitionnisme mal venu, un groupement qui laisse pénétrer au cœur endurcis du monde les prémisses d’un « outre-entendement » trop longtemps mis sous le boisseau… Mais :

Le mystère est partout jusque dans le marasme. (Le Monde et le rire)

Vous parlez d’or Lena : que la vie ordinaire ne se distingue en rien de l’Abîme ! Que l’on meure et ressuscite aux yeux de tous ! Que les hommes tiennent conciliabule avec les dieux ! L’inconcevable doit faire irruption dans le monde ! L’inconcevable et, au milieu : une gaieté sans frein ! Marre de l’ordre en vigueur : ici le royaume des vivants, là celui des morts, on naît ici, on meurt là et pas ailleurs ! Que la ténèbre envahisse les cieux et que retentisse la Voix de Dieu : « Allez-y, les gars, bringuez ! Fais la noce Mère Russie, advienne ce que tu voudras ! Amuse-toi tout ton saoul, pays où l’impossible devient possible ! Je te donne toute liberté, mort aux démiurges et à tous les rêves dorés ! » (Le Monde et le rire)

Malheureusement, en France, sur la vingtaine d’ouvrages parus de Mamleev seule une poignée est traduite et éditée :

Chatouny, Robert Laffont, 1986, réédition Le Serpent à plumes, 1998

La Dernière comédie, Robert Laffont, 1988

Fleurs du mal, Albin Michel, 1997

Les Couloirs du temps, Le Serpent à plumes, 2004

Le Monde et le rire, Le Serpent à plumes, 2007

00:05 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : youri mamleev, iouri mamleïev, russie, lettres russes, lettres, littérature russe, littérature, hommage, nécrologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, youri mamleev, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Wo bleibt Prinz Eugen?

Der Multikultiwahnsinn und das Ende Europas

Alles dreht sich um die richtige oder falsche Kennzeichnung politischer Begriffe. Wir alle hier nennen uns freiheitsliebende Menschen, die heute sehr besorgt sind über die Zukunft der europäischen Identität. Unsere selbsternannten „antifaschistischen“ Gegner hingegen nennen uns Fremdenfeinde, Rassisten oder Nazis. Unserer eigenen Erfahrung nach – und meiner Erfahrung nach, die ich im ehemaligen Multkulti-Jugoslawien und in Multkulti-Amerika gesammelt habe, sowie aufgrund der Forschung vieler Soziologen, haben Multikulti-Staaten keine lange Lebensdauer. Früher oder später zerfallen sie alle in einem Bürgerkrieg. Ich kann hier wieder auf den ehemaligen zusammengeschusterten jugoslawischen Staat verweisen, der trotz aller akademischer Schönrederei unter der Vielfalt der Interessen seiner verschiedenen Völker zusammenbrechen musste.

Das heutige Migrationschaos trägt einen verlogenen Namen, nämlich „Flüchtlingskrise“. Von den tausenden und abertausenden Migranten, die nach Österreich hineinströmen, sind die meisten keine Flüchtlinge. Sie sind „Flüchtlinge“, nur insofern als sie von den Etablierten in den österreichische Medien schon im voraus als „Flüchtlinge“ bezeichnet wurden. Merkwürdigerweise stellen alle diese Migranten ihren Asylantrag nicht in der Türkei oder einem anderen Staat entlang der Balkanroute. Sie wollen alle unbedingt in die BRD. Sie bilden sich ein, Österreich, Deutschland und Schweden seien Schlaraffenländer, wo man gut leben und sich eine schöne Frau aussuchen kann. Aber – nein! Diese Migranten sind gar nicht schuld an ihren falschen Vorstellungen; es sind unsere Politiker mit ihren falschen Versprechungen, die wiederum bei den Einwanderern diese falschen Wunschvorstellungen hervorrufen.

Die Multikultiutopie unserer Politiker trägt einen anderen falschen Namen, nämlich das Unwort „Willkommenskultur“, obwohl der richtige Name auf gut Deutsch „Kultur der Selbstabschaffung“, „Schuldkultur“ oder „Selbsthasskultur“ heißen sollte. Was heute mit dem Wort „Willkommenskultur“ bezeichnet wird, hat gar nichts zu tun mit der althergebrachten europäischen Willkommenskultur. Die heutige Willkommenskultur ist bloß ein liberalistischer Ersatz für das gescheiterte kommunistische Projekt. Was einst die Kommunisten in Osteuropa mit ihrer Gewaltherrschaft nicht erzwingen konnten, will das heutige System mit seiner Ersatzideologie des Multikulturalismus erreichen. Der Kommunismus ging in Osteuropa zugrunde, weil er der Liberalismus seine materialistischen Heilsversprechungen besser umsetzen konnte. Das System glaubt, dass alle europäischen Völker in einem Multikulti-Superstaat von nichteuropäischen Zuwanderern ersetzt werden können und wie Ersatzteile ständig reproduziert werden können.

Fragen wir unsere Politiker und Befürworter des Multikulturalismus, ob sie in Multikulti-Bezirken wie Wien-Favoriten oder in Neukölln in der BRD leben möchten! Sie werden „Nein!“ sagen. Sie predigen gerne von der Multkulti-Gesellschaft, so lange sie selbst von den Einwanderern fern bleiben und in ihren golden Ghettos in Sicherheit leben. Wenn sich eines Tages die Etablierten und ihre Gutmenschen doch entschuldige ich mich gerne bei Ihnen. Ich habe in den Multkulti-Bezirken in den USA sehr lang lange gelebt und habe dort sehr gut den Wortsinn der Doppelverriegelung an meiner Wohnungstür und Schusswaffen gelernt.