AUßENPOLITISCHES

Freihandelsabkommen

USA rechnen mit schnellem Erfolg bei TTIP-Verhandlungen

Millionäre flüchten aus Europa

Eine Studie zur Migration von Millionären liefert alarmierende Erkenntnisse: Immer mehr Reiche verlassen Europa aus Angst vor Anschlägen und religiösen Spannungen.

Panama Papers

Die Geheimnisse des schmutzigen Geldes

„Panama Papers“

Medien enthüllen internationalen Finanzskandal

Geldschein unter Terrorverdacht

Der 500er soll verschwinden

Energiepolitik

Wie die Anti-Rußlandpolitik unsere Energieversorgung bedroht

von Thomas Fasbender

Frankreich

Ausschreitungen bei Protesten gegen Arbeitsrecht-Reform

Frankreich

Das Elsaß verliert seinen Namen

Präsidentenwahl: Wende in Österreich

Asylpolitik

Asselborn beschimpft Orbán und kritisiert Kohl

Belgischer Minister: Moslems haben nach Anschlägen getanzt

UN-Tribunal spricht Nationalisten Vojislav Šešelj frei

Islam-Extremisten in schwedischer Regierung

(Ankara stellt nun seine zu erwartenden Forderungen)

Visafreiheit

Asylabkommen mit Türkei auf der Kippe

Kritik an Regierungsnähe

Türkei hat 970 Prediger nach Deutschland geschickt

Sie predigen in deutschen Moscheen, finanziert von der türkischen Regierung: Fast 1000 Imame wurden vom Verein Ditib entsandt - als verlängerter Arm von Präsident Erdogan, sagen Kritiker.

Projekt "Aghet": Türkische Kritik an Konzert in Dresden sorgt für Empörung

Weil sich die Türkei über ein Kunstprojekt in Dresden beschwerte, hat die EU-Kommission einen entsprechenden Programmhinweis von ihrer Webseite entfernt. "Absolut falsches Signal", sagen die Grünen.

(Anzeichen für Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien?)

9/11: Saudi-Arabien droht mit Verkauf von US-Papieren im Wert von 750 Milliarden Dollar

Katar darf „Krebsgeschwür des Weltfußballs“ genannt werden

Vorfall in Indonesien

Deutsche Touristin im Bikini verärgert Scharia-Polizei

Norfolk-Island

Die "Bounty"-Nachfahren meutern erneut

INNENPOLITISCHES / GESELLSCHAFT / VERGANGENHEITSPOLITIK

Patriotische Solidarität und das Sozialsystem

Renten-Debatte

Schäuble für späteren Rentenbeginn

Gesetzespläne

Nahles will Sozialhilfe für EU-Bürger kürzen

Am Sonntag dürfte einigen CDU-Politikern der Atem stocken

Die CDU-Spitze lehnt eine konservative Renaissance ab – zum Unmut vieler Parteifreunde. Merkels Hausdemoskop gibt der Führung recht: Die AfD sei auch eine "Chance". Durch die Grünen drohe aber Gefahr.

Flüchtlingspolitik: Kohl gegen Merkel

Der Altkanzler unterstützt seinen Freund Viktor Orbán. Vor seinem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten kritisiert Helmut Kohl seine Nachfolgerin.

Renommierte Auszeichnung

Kanzlerin Merkel für "moralische Führung" geehrt

Deutschlandtrend

SPD sackt in Umfrage auf Allzeittief

AfD: Einstweilige Verfügung gegen Ralf Stegner (SPD)

Zwickau: Rede von Heiko Maas erstickt in Buh- und „Volksverräter“-Chören (VIDEO)

Nordrhein-Westfalen

Wegen Vertuschungsvorwurf

AfD fordert Rücktritt von Innenminister Jäger

Landtagswahl 2016

Wer hat in Freiburg welche Partei gewählt?

Die AfD ist männlich, die Linke jung, die SPD alt. Bei der Landtagswahl hat die Stadt Freiburg eine Wählerbefragung durchgeführt – wir präsentieren die Ergebnisse.

Wo die AfD für die Linke zur größten Gefahr wird

Die Flüchtlingskrise hat rechte Ressentiments im Ostteil Berlins bestärkt. Vor allem die AfD profitiert: Ausgerechnet in ehemaligen Hochburgen der Linken scheint sie am besten anzukommen.

(Die linken Publizisten üben sich natürlich mit sorgenvoller Miene in der alten Brückfunktions-Theorie. Es ist ihre größte Angst, dass das bürgerliche Lager seine Scheu vor "rechts" verlieren könnte.)

Warum es ein Glücksfall für Deutschland wäre, wenn Petry aus der AfD fliegt

Leitantrag zum Parteitag

Empörung über Islamkritik in der AfD

(Dazu)

Meinung

Kein Schüren von Religionshaß

von Karlheinz Weißmann

Programmdebatte

AfD-Vize Gauland lehnt Nato-Austritt ab

Neues AfD-Grundsatzprogramm: Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick

(Nicht anders zu erwarten…)

Nach Drogenfund: Verfahren gegen Volker Beck eingestellt

Die Berliner Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen Volker Beck ein. Der grüne Bundestagabgeordnete muss wegen seiner Crystal-Meth-Affäre aber 7000 Euro zahlen.

Berlin

Grünen-Politiker wegen Mieterhöhung in der Kritik

Renten

Deutschen droht flächendeckende Altersarmut

(Für ein Einheitsdenkmal ist kein Geld da…)

Koalition will Einheits- und Freiheitsdenkmal kippen - Einheitswippe wird voraussichtlich nicht gebaut

Haushaltsausschuss stoppt Berliner Einheitsdenkmal

Thüringen

Frühere Stasi-Landesbeauftragte protestiert gegen Abwicklung

(Systemkonforme Vergangenheitsbewältigung)

Literatur„Frankfurt verboten“: 80 Veranstaltungen widmen sich einem Buch

("theologisch nicht zu rechtfertigen")

Kamp-Lintfort

Gemeinde entfernt Kriegerdenkmal

Linkspartei fordert 8. Mai als Feiertag

LINKE / KAMPF GEGEN RECHTS / ANTIFASCHISMUS / RECHTE

Radio Bremen

Radio BremenAfD darf nicht in den Rundfunkrat und wittert eine Verschwörung

In den ARD-Rundfunkräten sitzen die Vertreter der Parlamentsparteien. In Bremen müsste daher auch die AfD ihren Abgeordneten entsenden. Doch wegen einer Gesetzesänderung bleiben die Rechtspopulisten außen vor. Zufall?

Extremismus-Vorwürfe

AfD stellt sich hinter Greifswalder Professor

(Das Volk soll lieber konsumieren oder Aktien kaufen…)

Goldrausch bei der Neuen Rechten

(JU und solid)

Hamburg

Junge Union paktiert mit Linksextremisten

Die FAZ über Kositza und Kubitschek – Lückenpresse zu Besuch

„Rechtsextreme Bedrohungskampagne“

Amadeu-Antonio-Stiftung beklagt „rechte Haßtiraden“

(Linke Wagenburg-Areale)

Reportage

„Refugees welcome“ – aber nicht bei uns

von Lukas Steinwandter

Tirol

Ausschreitungen bei Kundgebung gegen Grenzschließungen

Den Grünen aufs Dach gestiegen – Patrick Lenart (IBÖ) im Gespräch

Schutzbefohlene: Identitäre beteiligen sich performativ an Jelinek-Stück

EinProzent aktiv: Das „lebende Banner“ vom 16. April

Jutta Ditfurth verläßt Bündnis

1. Mai-Demo: Antisemitismusstreit in linksextremer Szene

Buchbinder

München: Autoverleiher kämpft gegen „Rechts“

Rechte spenden für Flüchtlinge

So wischt Buchbinder AfD, Pegida & Co. eins aus

(Hetze aus dem Schulbuchverlag Schroedel)

Schulen

Wie ein Schulbuchverlag gegen die AfD wettert

von Henning Hoffgaard

("Slime")

Hamburger Hafengeburtstag

Polizeigewerkschaft kritisiert linksextremes Konzert

Umstrittene Band: Demo gegen Frei.Wild-Konzert in Kiel

Konzert von Echo-Gewinnern : „Kein (Park)Platz für Nationalismus“: Demo gegen „Freiwild“ in Kiel

Antifa verwüstet ehemaligen Rechten-Treff Angriff in Karben auf AfD-Funktionär

Unbekannte haben die Räume des ehemaligen rechten Treffpunkts „Projektwerkstatt“ in Karben verwüstet.

Erneut Anschläge

Linksextreme Szene ruft zur Verhinderung von AfD-Parteitag auf

Linksextreme bekennen sich zu Anschlag auf Pirinçcis Haus

Gewalt gegen IfS-Aktiven und Antaios-Autor

Akif Pirinçci über sein Buch »Umvolkung«: Wir retten dieses Land!

Warum „Umvolkung“ von Akif Pirinçci bei Antaios erscheint

Gelsenkirchen

AfD-Veranstaltung

Hotel läßt Linken-Abgeordneten auflaufen

(Anti-Höcke-Demonstrationen)

Thüringen

Ramelow wirft Antifa „Nazi-Methoden“ vor

Linksextreme Demonstration

Ramelow taugt nicht zur demokratischen Lichtgestalt

von Felix Krautkrämer

Die willigen Helfer der Antifa

Jena am 20. April 2016. Eine offenbar von Neonazis dominierte Truppe, die sich Thügida nennt, hatte einen Fackelzug angemeldet. Den wollte die Stadt nicht dulden, scheiterte aber vor Gericht, das den Aufmarsch am Geburtstag des Führers, der längst vergessen wäre, wenn wir nicht immer wieder daran erinnert würden, erlaubte.

(Versuchter Mord durch polnische Silvesterkracher? Dann sind an Silvester und auf Antifa-Demonstrationen ja massenhaft Mörder unterwegs… Wohl eher Show-Aktionismus der Innenbehörden)

Großeinsatz in Freital: GSG 9 nimmt fünf mutmaßliche Rechtsterroristen fest

(Hier hingegen wird nur wegen Sachbeschädigung ermittelt, obwohl wirklich Menschenleben gefährdet waren)

Entsetzen nach Brandanschlag auf Studentenverbindung

(Zum Freitaler Aktionismus ein treffender Kommentar)

Meinung

Wo der Generalbundesanwalt nicht ermittelt

(Kotelett-Alarm. Staatsschutz ermittelt.)

Barsinghausen Koteletts am Flüchtlingsheim abgelegt

Mitarbeiter der Baufirma haben am Mittwoch um 12 Uhr vier Koteletts auf Fensterbänken an der Rückseite des Flüchtlingswohnheims an der Hannoverschen Straße entdeckt. Sie informierten die Polizei.

Wien

Linksextremisten griffen Lokal wegen patriotischer Veranstaltung an

EINWANDERUNG / MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT

Frans Timmermans: Der Große Austausch als „Manifest Destiny“

#Multikultischadet - Die Nebeneffekte von Multikulti

Silvesternacht - Pegida Demo | Multikulti trifft Nationalismus

EU-Kommissar: Brauchen über 70 Mio. Migranten in 20 Jahren

Neues Verteilungssystem

EU-Kommission plant Asylverfahren auf EU-Ebene

Meinung

Das „Integrations“-Sammelsurium

von Michael Paulwitz

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts

Zu langsam abgeschoben: Abgelehnte Asylbewerber dürfen in Deutschland bleiben

Asylbewerber kosten bis zu 400 Milliarden Euro

Obama lobt Merkels Asylpolitik

CSU-Plan

Türkische Gemeinde und Grüne empört über Integrationspflicht

Asylwelle

Idomeni: Griechischer Minister befürchtet Radikalisierung

Illegale Einwanderung

Wieder Ausschreitungen in Idomeni

Gelinkte Flüchtlinge

Asylhelfer in Griechenland verhaftet

(Klassenkampf dank "Flüchtlings"-Proletariat)

Linken-Chefin

Kipping: „Geflüchtete sind Boten der Systemfrage“

Organisierte Kriminalität

Arabische Großfamilien rekrutieren in Asylunterkünften

Pilotprojekt bei Amazon: Flüchtlinge beginnen Ausbildung

Jugendhilfe überfordert

Minderjährige Flüchtlinge: Söder kritisiert hohe Kosten

Wirbel in Österreich

Afghanische Familie bezieht über 8.200 Euro Mindestsicherung

Umverteilung im Sozialstaat

Einwanderung macht unsolidarisch

Je mehr Ausländer in einer Gesellschaft leben, umso geringer wird offenbar die Bereitschaft, zugunsten der Armen umzuverteilen. Woran liegt das?

von Lena Schipper

Bericht aus einem Job-Center

Integration – Für sozialen Frieden Geschenke an Hartz IV-Empfänger

(Zitat: "Konkurrenzdruck über billigere Arbeitskräfte aus Südosteuropa")

Löhne auf hessischen Baustellen besonders niedrig

Arbeit mit „Flüchtlingen“: »Wir haben es einfach verbockt«

(Erstaufnahmeeinrichtung)

Einsatz während Obama-Besuch

NRW-Polizisten sollten in Ekel-Kaserne schlafen

Bürgermeister empört

Asylbewerber fordert eigenes Haus und blockiert Straße

Sachsen

Islamisten sollen an Anti-Rechts-Programm teilnehmen

Religionsunterricht in Bayern

Lehrerverband fordert Islamunterricht an allen Schulen

Muslimische Schüler dürfen Lehrerin Händedruck verweigern

Muslimen ist es laut islamischen Rechtsschulen nur erlaubt, die eigene Ehefrau zu berühren. Diesem Umstand gibt nun offenbar eine Schulleitung in Therwil BL nach.

Straßenkrieg - Kurden vs. Türken, 10.4.16, Stuttgart

Zwei Schwerverletzte nach Messer- und Knüppelattacken

Türken- und Kurdenrocker auf Kriegspfad

Am Frankfurter Flughafen

Asylbewerber läuft auf A3 und wird getötet

(Refugees ziehen ins ehemalige Kurhaus)

Aachen

Nichts geht mehr? Kasino spielt Flüchtlingsheim

Offenburg

Asylbewerber boykottieren Essen

Interview

„Es macht mich wütend“

Die Fälle gehen in die Tausende: Sexuelle Übergriffe, Raub, Körperverletzungen. Die Täter: Ausländer, darunter nicht selten Asylsuchende. Petra Berger (Name von der Redaktion geändert) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Straftaten zu dokumentieren. Ihr Projekt hat sie „Einzelfall“ genannt. Anlaß waren die Ereignisse der Silvesternacht.

Übergriffe in Köln

Hannelore Kraft sperrt Unterlagen zu Silvester

Übergriff

Polizei verschweigt Sex-Attacke von Asylbewerbern in Meschede

Prozeß

Silvesterübergriffe: Angeklagter bekommt Alibi von 16jähriger

Afghanen sollen Zwölfjährigen mißbraucht haben

Verhinderter Taschendiebstahl

„Scheiß Deutschland“: Asylbewerber beschimpft Polizisten

("Die Mahnwache gegen rechts findet trotzdem statt"… Man braucht eben gar keinen Anlass, man findet ihn ohnehin immer in sich selbst.)

Bingen

Syrer gesteht Brandlegung mit Hakenkreuz-Schmiererei

Als Motiv nennt er seine Lage: Ein 26-jähriger Syrer hat den Brand in einem Bingener Rasthaus gelegt. Mit Hakenkreuzen legte er eine falsche Fährte. Die Mahnwache gegen rechts findet trotzdem statt.

Attacke auf Asylunterkunft Bingen

Mahnwache gegen Rechts nach Anschlag durch Syrer

Drei Verletzte bei Explosion in Sikh-Tempel in Essen

In Essen ist es in einem Gebetshaus zu einer Explosion gekommen. Drei Menschen wurden verletzt, einer schwer. Der Polizei zufolge haben Zeugen eine maskierte Person gesehen.

16-jähriger Salafist bekennt sich zu "Terrorakt" in Essen

Ein 16-Jähriger hat gestanden, den Bombenanschlag auf ein Sikh-Gebetshaus in Essen verübt zu haben. Die Polizei spricht von einem "Terrorakt". Der Jugendliche ist den Beamten kein Unbekannter.

Algerier verhöhnt österreichisches Gericht

Dortmund

Diebestour endet für Asylsuchende in Polizeigewahrsam

Fulda

Körperverletzung und Erpressung: Somalier zu Bewährungsstrafe verurteilt

'Rape'fugees in France

Asylant schlägt mutiges sexy Mädchen

Afghanische Asylanten rasten im Gericht aus Scheiß Deutschland, Kinderficker alles Nazis 1

KULTUR / UMWELT / ZEITGEIST / SONSTIGES

Statt Styropor: Häuser dämmen mit Schilfgras im Putz

Warum die Bauindustrie Millionen Häuser abreißen will

Alt, eng, dunkel – in Millionen deutschen Wohnhäusern will niemand mehr leben. Hier hilft nur noch Abriss und Neubau - sagt die Baulobby. Aber ein zweiter Blick zeigt: Ganz so einfach ist es nicht.

(Wie einem Hausbesitzer in den 70er Jahren ein Flachdach aufgezwungen wurde…)

Ascheberg im Wandel, 1 Flachdach war nicht zu verhindern

(Vergangenheits-Bewältigungs-Probleme…)

Streit um Hitlers Geburtshaus

Gelber Kasten, braune Lasten

Umstrittene "Rückkehr" des zerstörten Triumphbogens

In London wurde eine Replik des Triumphbogens von Palmyra aufgebaut. Bald soll er nach Syrien "zurückkehren". Aber darf man Geschichte einfach so zurückdrehen und zerstörte Kunst rekonstruieren?

Streit um Nacktbilder

Religiöse Gefühle: Berliner Rathaus entfernt Aktfotos

ZDF-Moderator

Böhmermann: Regierung prüft Forderung nach Strafverfolgung

Der politisch allzu korrekte „ZDF-Satiriker“

Warum Böhmermann kein Held der Meinungsfreiheit ist

Satire-Streit

Pirinçci: Böhmermann ist kein Held

von Felix Krautkrämer

Jan Böhmermann: Bernd Lucke beleidigt Satiriker als "feige Drecksau"

In der Bosporus-Falle auf einem Schmutzreim ausgerutscht

Die Kanzlerin ist in der Böhmermann-Krise in Bedrängnis: Die Geschichte vom langsamen Niedergang von Bundeskanzlern wiederholt sich offenbar gelegentlich. Mal als Tragödie, diesmal wohl als Farce.

GEZ-Verweigerung: Thüringerin seit zwei Monaten in Haft

GEZ: Frau Fischer will standhaft bleiben

Kein Radio- und kein Fernsehgerät: 84-jährige Löningerin wehrt sich gegen Rundfunkgebühren

Nicht gezahlte GEZ-Gebühren: ARD-Chefredakteur kritisiert Beatrix von Storch

KEF-Vorsitzende Heinz Fischer-Heidlberger

Experte warnt vor GEZ-Anstieg: "Wird auf jeden Fall richtig teuer werden ab 2021"

(Hetzpropaganda in der ZDF heute-Show)

ZDF heute-show

Alles Nazis außer Mutti

von Harald Vilimsky

Bei der ARD sitzt die Atlantik-Brücke in der ersten Reihe: Ingo Zamperoni wird Tagesthemen-Moderator

(Anti-AfD-Stimmung bei Maischberger)

Fernseh-Kritik

Die Angst geht um

von Lukas Steinwandter

AfD-Chefin Petry holt sich Spindoktor vom "Focus"

Frauke Petry holt sich Michael Klonovsky als Kommunikationsberater. Der "Focus"-Autor gilt als jemand, der polarisiert. Einmal schrieb er: "Jeder Muezzinruf beinhaltet eine Feinderklärung."

Ex-Focus-Journalist

Michael Klonovsky wird Medienberater von AfD-Chefin Petry

EU-Reform: Facebook und Co. möglicherweise erst ab 16 Jahren

Sinus-Jugendstudie 2016

Die Enkel der 68er: Angepaßt, tolerant und auf der Suche nach Halt

von Martin Voigt

Wegen Übergriffen von Köln

Maas will sexistische Werbung verbieten

(dazu ein Kommentar)

Berlin-Brandenburg

Evangelische Kirche erlaubt Homo-Ehe

Gender Mainstreaming

Conchita Wurst als Ideal

von Martin Voigt

Aus der (T)Raum – Micha Brumliks linker Universalismus

KenFM im Gespräch mit: Eugen Drewermann

("Wunschdenken", das neue Buch von Thilo Sarrazin)

Buchvorstellung Sarrazins

"Emotionale Attacken" gegen "analytische Kälte"

von Christian Dorn

Satire

Himmel Honecker wünscht AfD zur Hölle

SED-Generalsekretär - in bewehrter rhetorischer Brillianz

(Kommentar zu den verkommenen deutschen Amtskirchen)

Meinung

Islam-Lobbyisten im Meßgewand

von Michael Paulwitz

Beschwerden wegen der Bibel

Das „Büro für intellektuelle Freiheit“ der amerikanischen Bibliotheksvereinigung veröffentlicht jedes Jahr eine Liste mit den offiziell am häufigsten eingereichten Beschwerden über Bücher. Diese seien Versuche, bestimmte Werke aus Bibliotheken zu verbannen. Erstmals erscheint auf dieser Liste die Bibel.

Schleier tragen könnte bald der letzte Schrei sein

(auch eine Form der Globalisierung)

Sesamstraße in Afghanistan Manchmal trägt Zari einen Schleier

"Sesamstraße": Eine Puppe für Afghanistans Mädchen

Schützenfest abgesagt

Wenn Bürokratie Traditionsfeste verhindert

von Lukas Steinwandter

(Querulanten beschäftigen die Justiz…)

"Spaghettimonster" scheitern

Die letzte Nudel ist noch nicht gegessen

Ein "Hauch der Geschichte" aus dem Mund Bismarcks

Von wegen Fistelstimme! Der spektakuläre Fund einer Tonaufnahme Bismarcks rehabilitiert den "Eisernen Kanzler". Doch warum singt er wohl die Hymne des damaligen Feindes?

Selbstverteidigung – realistisch und effektiv

Sonnenkreuz-Modeversand

Filmkritik: Der schwarze Nazi im Kino

Ahnenheil: Wenn wir in Staub zerfallen

Le déni des cultures est un déni anthropologique grave, qui conduit, à terme, à une inintelligibilité du monde semeuse de tensions et de conflits. Le déni des cultures est un déni du réel.

Le déni des cultures est un déni anthropologique grave, qui conduit, à terme, à une inintelligibilité du monde semeuse de tensions et de conflits. Le déni des cultures est un déni du réel.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

In the spring of 2006, Gerard Russell was a bored British diplomat stewing in the heat of the Green Zone in Baghdad, “a five-mile 21st-century dystopia filled with concrete berms and highway bridges that ended in midair where a bomb had cleaved them”. Then he received a call from the high priest of the Mandeans.

In the spring of 2006, Gerard Russell was a bored British diplomat stewing in the heat of the Green Zone in Baghdad, “a five-mile 21st-century dystopia filled with concrete berms and highway bridges that ended in midair where a bomb had cleaved them”. Then he received a call from the high priest of the Mandeans.

Moreover, the integration initiatives in Eurasia are not limited to the EEU, the Silk Road Economic Belt and the SCO. In this context, the Eurasian initiative of South Korean President Park Geun-hye, Kazakhstan’s ‘Nurly Zhol’ programme and Mongolia’s Steppe Route project are also worth mentioning. The fundamental difference between all of these projects and the TTP and TTIP projects being promoted and financed by the US is as follows. The main objective of the TPP and TTIP (besides subordinating the member countries’ economies) is to impede the economic growth of the leading Eurasian countries, primarily China and Russia, and prevent their integration into the Asia-Pacific Region and Eurasia. Thus the TPP and TTIP initiatives are exclusive, they deliberately exclude America’s main economic and political rivals. In contrast, the EEU, the Silk Road Economic Belt, the SCO and all the other projects and initiatives mentioned above are by definition inclusive. They are not only open to participation by all the countries in the region, but would simply be unrealisable if just one of the countries located in an area where major infrastructure projects were being implemented was unable, for whatever reason, to take part.

Moreover, the integration initiatives in Eurasia are not limited to the EEU, the Silk Road Economic Belt and the SCO. In this context, the Eurasian initiative of South Korean President Park Geun-hye, Kazakhstan’s ‘Nurly Zhol’ programme and Mongolia’s Steppe Route project are also worth mentioning. The fundamental difference between all of these projects and the TTP and TTIP projects being promoted and financed by the US is as follows. The main objective of the TPP and TTIP (besides subordinating the member countries’ economies) is to impede the economic growth of the leading Eurasian countries, primarily China and Russia, and prevent their integration into the Asia-Pacific Region and Eurasia. Thus the TPP and TTIP initiatives are exclusive, they deliberately exclude America’s main economic and political rivals. In contrast, the EEU, the Silk Road Economic Belt, the SCO and all the other projects and initiatives mentioned above are by definition inclusive. They are not only open to participation by all the countries in the region, but would simply be unrealisable if just one of the countries located in an area where major infrastructure projects were being implemented was unable, for whatever reason, to take part.

Con este Equinoccio de Otoño se inicia el XXVIII año de Ciudad de los Césares. Como ya en ocasiones anteriores, los aniversarios –jalones que marcan el camino recorrido- sirven para tomar nuevos alientos, mirar hacia atrás por un momento –medir la distancia recorrida- y reemprender la marcha. Es posible que algunos caminantes se hayan rezagado; y es que, como en una peregrinación, nadie –dice nuestro recordado José Luis Ontiveros en el último artículo entregado a Ciudad de los Césares- está excluído de trazar sobre su alma el itinerario de su cura o de su perdición; y, al fin, es el corazón el camino que nunca se equivoca.

Con este Equinoccio de Otoño se inicia el XXVIII año de Ciudad de los Césares. Como ya en ocasiones anteriores, los aniversarios –jalones que marcan el camino recorrido- sirven para tomar nuevos alientos, mirar hacia atrás por un momento –medir la distancia recorrida- y reemprender la marcha. Es posible que algunos caminantes se hayan rezagado; y es que, como en una peregrinación, nadie –dice nuestro recordado José Luis Ontiveros en el último artículo entregado a Ciudad de los Césares- está excluído de trazar sobre su alma el itinerario de su cura o de su perdición; y, al fin, es el corazón el camino que nunca se equivoca.

Radio Bremen

Radio Bremen

Professor Hans Giffhorn of Germany has made studying the Chachapoyan civilization his life’s work and has advanced an interesting theory regarding its origin. After many years of research starting in the 1990’s, Professor Giffhorn published a fascinating German language book in 2013 entitled

Professor Hans Giffhorn of Germany has made studying the Chachapoyan civilization his life’s work and has advanced an interesting theory regarding its origin. After many years of research starting in the 1990’s, Professor Giffhorn published a fascinating German language book in 2013 entitled

Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “

Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “ La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie.

La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie. Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit

Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit  Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody

Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody

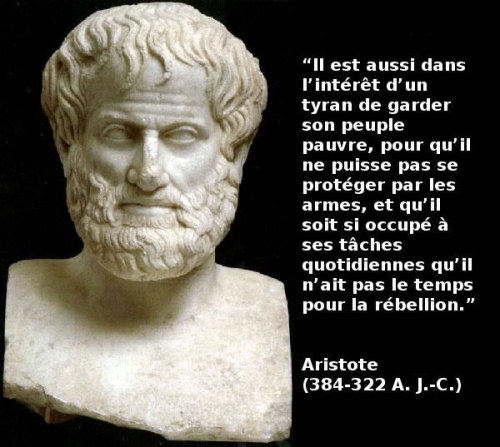

À partir de là advient la société acculturée, hédoniste, massifiée, et donc ochlocratique ; l’homo festivus succède à l’homo sapiens sapiens. Le démos n’existe plus pour la simple et bonne raison que le peuple ne se reconnaît plus après la longue et savante aliénation de lui-même. Il doit faire corps avec les pulsions qu’on lui inculque, corps avec l’Entreprise qui ne voit en lui qu’un consommable comme n’importe quel autre dont elle nécessite les services à un instant T ; bref, il doit s’oublier dans les grands ensembles qu’on lui impose aussi bien comme cadre de vie maximaliste qu’intimiste. Quand le retour des lubies liées à la Patrie ou à la Culture resurgissent inopinément par la force majeure, elles sont immédiatement avilies ; on leur fait dire leur exact contraire, on fait passer le festivisme pour une résistance culturelle contre la barbarie avec tout l’art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en comptant sur le concours bienveillant de la manufacture du consentement, parce que justement « les flatteurs sont à l’honneur », toujours plus agréables aux oreilles des foules que ces donneurs de leçons ataviques venant d’un autre temps. La docilité de l’homme moderne face aux décrets des démagogues est précisément l’un des points centraux de l’ochlocratie. Sénèque disait de la vie heureuse ne peut se traduire par un quelconque vote majoritaire, tout simplement parce qu’« il n’en va pas si bien avec les affaires humaines que ce qui est le meilleur plaise au plus grand nombre : une preuve du pire, c’est la foule ». La société de consommation en est l’application moderne parfaite, puisqu’elle ne tolère ni vie privée, ni intimité, ni pensée personnelle. Elle se donne dans le voyeurisme le plus grossier, mais aussi le plus violent, puisque ceux qui refusent de s’y soumettre sont aussitôt suspicieux aux yeux de la fatuité des masses. Le corps en est objectivisé, puisque devenu objet de consommation et de jouissance immédiate, dont les innombrables concours de beauté procèdent sans la moindre honte. Celui qui, par malheur, prend le temps de la contemplation et de l’épanouissement intellectuel et spirituel est aussitôt jugé « bizarre », déprécié, comme un fort au pays des faibles. Il s’attire le ressentiment de tous, parce qu’il leur rappelle leur propre médiocrité.

À partir de là advient la société acculturée, hédoniste, massifiée, et donc ochlocratique ; l’homo festivus succède à l’homo sapiens sapiens. Le démos n’existe plus pour la simple et bonne raison que le peuple ne se reconnaît plus après la longue et savante aliénation de lui-même. Il doit faire corps avec les pulsions qu’on lui inculque, corps avec l’Entreprise qui ne voit en lui qu’un consommable comme n’importe quel autre dont elle nécessite les services à un instant T ; bref, il doit s’oublier dans les grands ensembles qu’on lui impose aussi bien comme cadre de vie maximaliste qu’intimiste. Quand le retour des lubies liées à la Patrie ou à la Culture resurgissent inopinément par la force majeure, elles sont immédiatement avilies ; on leur fait dire leur exact contraire, on fait passer le festivisme pour une résistance culturelle contre la barbarie avec tout l’art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes en comptant sur le concours bienveillant de la manufacture du consentement, parce que justement « les flatteurs sont à l’honneur », toujours plus agréables aux oreilles des foules que ces donneurs de leçons ataviques venant d’un autre temps. La docilité de l’homme moderne face aux décrets des démagogues est précisément l’un des points centraux de l’ochlocratie. Sénèque disait de la vie heureuse ne peut se traduire par un quelconque vote majoritaire, tout simplement parce qu’« il n’en va pas si bien avec les affaires humaines que ce qui est le meilleur plaise au plus grand nombre : une preuve du pire, c’est la foule ». La société de consommation en est l’application moderne parfaite, puisqu’elle ne tolère ni vie privée, ni intimité, ni pensée personnelle. Elle se donne dans le voyeurisme le plus grossier, mais aussi le plus violent, puisque ceux qui refusent de s’y soumettre sont aussitôt suspicieux aux yeux de la fatuité des masses. Le corps en est objectivisé, puisque devenu objet de consommation et de jouissance immédiate, dont les innombrables concours de beauté procèdent sans la moindre honte. Celui qui, par malheur, prend le temps de la contemplation et de l’épanouissement intellectuel et spirituel est aussitôt jugé « bizarre », déprécié, comme un fort au pays des faibles. Il s’attire le ressentiment de tous, parce qu’il leur rappelle leur propre médiocrité. Un livre très intéressant vient de paraître, publié chez un petit éditeur, c’est Silence Coupable de Céline Pina [1]. L’auteur est une élue locale PS, qui fut conseillère régionale d‘Île de France. Son livre se veut un cri d‘alarme, mais aussi un cri de détresse, quant à l’abandon de la laïcité qu’elle perçoit et qu’elle analyse dans plusieurs domaines. Elle dénonce une politique d’abandon de la part des politiques, qui ne peut que mener le pays soit à la tyrannie soit à la guerre civile.

Un livre très intéressant vient de paraître, publié chez un petit éditeur, c’est Silence Coupable de Céline Pina [1]. L’auteur est une élue locale PS, qui fut conseillère régionale d‘Île de France. Son livre se veut un cri d‘alarme, mais aussi un cri de détresse, quant à l’abandon de la laïcité qu’elle perçoit et qu’elle analyse dans plusieurs domaines. Elle dénonce une politique d’abandon de la part des politiques, qui ne peut que mener le pays soit à la tyrannie soit à la guerre civile. Le premier chapitre s’ouvre sur une dénonciation au vitriol des méfaits du clientélisme qui fut pratiqué tant par les partis de « gauche » que par ceux de droite. On sent ici nettement que c’est l’expérience de l’élue de terrain qui parle. La description des petites comme des grandes compromissions, que ce soit lors du « salon de la femme musulmane » ou dans l’éducation nationale (et le rôle funeste à cet égard de la Ligue de l’enseignement ou de la Ligue des droit de l’Homme sont ici très justement pointés du doigt) montre que Céline Pina connaît parfaitement son sujet. Il est clair que certains élus cherchent à s’allier avec les islamistes tant pout avoir le calme ans un quartier que pour faire jouer une « clientèle » électorale. Le procédé est anti-démocratique. Il est surtout suicidaire dans le contexte actuel. Malek Boutih l’avait déjà énoncé et Céline Pina enfonce le clou et donne des exemples.

Le premier chapitre s’ouvre sur une dénonciation au vitriol des méfaits du clientélisme qui fut pratiqué tant par les partis de « gauche » que par ceux de droite. On sent ici nettement que c’est l’expérience de l’élue de terrain qui parle. La description des petites comme des grandes compromissions, que ce soit lors du « salon de la femme musulmane » ou dans l’éducation nationale (et le rôle funeste à cet égard de la Ligue de l’enseignement ou de la Ligue des droit de l’Homme sont ici très justement pointés du doigt) montre que Céline Pina connaît parfaitement son sujet. Il est clair que certains élus cherchent à s’allier avec les islamistes tant pout avoir le calme ans un quartier que pour faire jouer une « clientèle » électorale. Le procédé est anti-démocratique. Il est surtout suicidaire dans le contexte actuel. Malek Boutih l’avait déjà énoncé et Céline Pina enfonce le clou et donne des exemples.