vendredi, 10 juin 2022

Conflit ukrainien: un champ d'expérimentation pour de nouvelles armes américaines?

Conflit ukrainien: un champ d'expérimentation pour de nouvelles armes américaines?

Erich Körner-Lakatos

Source: https://zurzeit.at/index.php/ukraine-konflikt-experimentierfeld-fuer-neue-us-waffen/

Washington aide Kiev, mais au compte-gouttes

Les observateurs intéressés ont de plus en plus l'impression que les Etats-Unis - ou plus précisément leur complexe militaro-industriel (© Dwight Eisenhower) - considèrent le conflit en Ukraine comme un laboratoire pour tester l'efficacité de leurs différentes armes dans des conditions aussi proches que possible de la guerre.

L'exemple historique est la guerre civile espagnole (1936-1939), où la Russie soviétique et le Reich allemand ont tous deux utilisé leurs armes ultramodernes pour l'époque afin de tester leur efficacité au combat, en quelque sorte dans des conditions de temps réel. Citons par exemple le char russe T-26 et le bombardier en piqué allemand Ju-87 (Stuka), ainsi que le canon de DCA de 88 mm. Ce dernier est ensuite utilisé - une autre innovation ! - par l'Afrikakorps allemand dans le combat terrestre contre les chars.

Le 1er juin, Washington a annoncé qu'il fournissait désormais aux Ukrainiens des lance-roquettes multiples M142 Himars (automoteurs mais non blindés). Il s'agit du plus efficace des trois types d'artillerie fournis à Kiev par les Américains.

Jusqu'à présent, quatre-vingt-dix M777 (ci-dessus) ont été mis à la disposition des troupes de Zelenski. Il s'agit d'obusiers non blindés tirés par des tracteurs, dont les munitions standard peuvent neutraliser des cibles jusqu'à 25 km de distance, voire 40 km avec des munitions spéciales. Les obusiers, comme les canons, peuvent également neutraliser des cibles ennemies en tir direct (tir à plat), mais seulement à une distance plus courte. Il est également prévu d'envoyer des obusiers blindés M109, dont la portée est comparable à celle de l'obusier M777.

Toutefois, les lance-roquettes M142 Himars sont beaucoup plus efficaces et permettent d'attaquer des objets ennemis à une distance comprise entre 40 et 75 km. "Himars" signifie "High Mobility Artillery Rocket System" (système de roquettes d'artillerie à haute mobilité). Six missiles d'artillerie guidés avec précision par satellite peuvent être tirés par l'engin. Les forces de Zelenski disposeront ainsi à l'avenir d'une arme équivalente au lance-roquettes multiple russe BM-30 Smertch (Tornado) (ci-dessous), capable de couvrir des distances allant jusqu'à 70 km.

Le lance-roquettes M142 Himars est moins destiné à fournir un appui-feu immédiat aux unités de combat sur le terrain qu'à neutraliser les pièces d'artillerie ennemies positionnées plus en arrière (tir de contre-batterie). Mais surtout, un lanceur M142 peut agir dans la profondeur de l'espace ennemi, détruisant ainsi des cibles logistiques (bases de ravitaillement en nourriture, armes et munitions) ou des bases d'engins de combat et d'hélicoptères.

Pour l'instant, les experts militaires américains semblent vouloir observer les effets du lanceur en utilisant des munitions standard. L'étape suivante pourrait être l'utilisation de munitions dites "Atacms"." Atacms" est l'abréviation de "Army Tactical Missile System". Ces munitions spéciales sont actuellement refusées aux Ukrainiens, et Kiev n'est pas autorisé à tirer sur des cibles en Russie, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière, avec des armes américaines.

Pourtant, cela aurait des conséquences durables. Les missiles Atacms à courte portée, tirés par le lanceur M142 Himars, peuvent être utilisés contre des cibles situées à une distance de trois cents kilomètres (soit la distance entre Vienne et Salzbourg). De nombreuses unités de ravitaillement russes se trouvent entre cent et deux cents kilomètres en arrière de la ligne de front respective.

Depuis l'est de l'Ukraine, la région de Belgorod, où des unités de combat russes sont formées en masse et prêtes à être déployées sur le front, et les aérodromes militaires tels que la base aérienne de Voronej, d'où décollent les bombardiers Su-34 pour les missions au-dessus de l'Ukraine, se trouvent dans le rayon d'action potentiel des armes Atacms. Il y a aussi l'aéroport de Szhcha, près de la frontière orientale de la Biélorussie.

Vladimir Poutine ne reste pas inactif pour autant. L'armée russe a déjà commencé à cibler les voies de transport par lesquelles les nouvelles armes sont livrées depuis l'Ouest, c'est-à-dire principalement les lignes de chemin de fer à partir de la frontière occidentale de l'Ukraine. Une grande partie des lance-roquettes M142 pourrait également être victime de ces contre-attaques. M. Zelenski ne devrait donc pas se réjouir trop vite.

18:55 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : armements, actualité, ukraine, états-unis, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La famille: crise ou transformation? Des idées pour vaincre par la verticalité

La famille: crise ou transformation? Des idées pour vaincre par la verticalité

par Giovanni Terlizi

Source: https://www.centrostudipolaris.eu/2022/06/02/famiglia-crisi-o-trasformazione-idee-per-un-superamento-con-verticalita/

La crise actuelle de la famille et de son institution peut devenir l'occasion de revenir à une approche plus "platonique" de l'éducation des jeunes.

Mais quel type d'éducation doit-on donner aux enfants ?

Aucune éducation ne sera efficace si elle reste clouée au dualisme idéologique et aux schémas qui prévalent encore.

"L'eugénisme répugne à ceux qui craignent son verdict" - Nicolàs Gòmez Dàvila

La crise actuelle dans la définition de la famille et de l'institution qu'elle représente peut devenir une opportunité pour une transformation et une approche plus "platonique" de l'éducation des jeunes. Mais quel type d'éducation doit-on donner aux enfants ? Aucune éducation ne sera efficace si elle reste rivée au dualisme idéologique et aux schémas qui prévalent encore aujourd'hui.

Prisonniers des vieux schémas socio-éducatifs

Le modèle actuel selon lequel les jeunes sont éduqués est issu de logiques schématiques anciennes. Essayons de comprendre sa genèse.

La "Droite" - si elle connaît sa matrice - est pour la "Transcendance Immanente" (Transcendance Absolue) et cherche à établir un Centrage de type "Transcendant" qui régit le Devenir qui, lui, est dans l'immanence, contrairement à la "Gauche" qui - si elle connaît sa matrice - est plutôt pour l'"Immanence Transcendantale" (c'est-à-dire l'Immanence Absolue). Cependant, cette "Immanence absolue" de la "Gauche" n'implique pas nécessairement la société nivelée et horizontale, mais est plutôt une Verticalité qui, au lieu de partir de la "Centralité du Sujet" avec lui-même et avec les autres, est produite dans l'immanence de la Multiplicité et de la "Multiplicité du Devenir", comme un "Processus de Verticalité sans Sujet". Un exemple de cette "verticalité sans sujet" de la "gauche" peut être trouvé chez les Situationnistes, ou même chez Carmelo Bene et sa "verticalité du verso".

La "gauche" du "syndicalisme révolutionnaire" venait du socialisme, mais a pourtant créé une doctrine hiérarchique - c'est parce que la "gauche" du "syndicalisme révolutionnaire" a compris que le socialisme et la gauche n'impliquent pas du tout la "société horizontale" dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En fait, la "société horizontale", plutôt que d'être le fruit du socialisme, est le fruit de l'actionnisme et du "Parti d'action", c'est-à-dire de cette collaboration entre libéraux et socialistes que l'on retrouve ensuite aussi dans la "société ouverte" de Karl Popper et dans l'"Open Society" de George Soros (Soros lui-même, d'ailleurs, était un étudiant de Karl Popper).

En outre, nous avons l'une des premières formes de "société ouverte" dans la logique de la technocratie du Vatican: nous pouvons dire que le Vatican est l'une des premières formes de "société ouverte", mais nous devons souligner que le vaticanisme commence bien avant le catholicisme et qu'il s'agit de "l'idée technocratique" de "négocier avec la divinité", la même idée qui s'était répandue dans le sénat corrompu de l'empire tardif et qui a ensuite généré l'immigrationnisme du "Ius Soli romain", qui a ensuite jeté les bases du "baptême universel" et du monothéisme du catholicisme romain et du christianisme, ce même marchandage avec la divinité que nous retrouvons plus tard dans la "vente des indulgences".

Cela ne veut pas dire que tout le patrimoine culturel, spirituel et artistique du catholicisme doit être rejeté - en fait, cet article commence par la phrase même de Nicolás Gómez Dàvila, qui était un philosophe catholique, connu pour ses aphorismes. Comme nous le voyons clairement, ce qui est important se situe toujours dans la dimension de l'Esprit, et non dans l'étiquette à laquelle appartient une personne ou une pensée.

La version la plus forte et la plus emblématique du vaticanisme est le jésuitisme. Les Jésuites sont nés en tant que bras armé de la papauté à une époque de crise pour le Saint-Siège. Le jésuitisme est cette pratique dans laquelle l'habileté diplomatique du Vatican oriente les "tendances" de la société par des choix politiques et sociaux qui solidifient la relation structurelle entre l'Église et l'État. Voyez en ce sens comment un pape jésuite comme Bergoglio est étroitement lié à la vague de néo-humanitarisme progressiste et actionniste de notre époque.

La version la plus forte et la plus emblématique du vaticanisme est le jésuitisme. Les Jésuites sont nés en tant que bras armé de la papauté à une époque de crise pour le Saint-Siège. Le jésuitisme est cette pratique dans laquelle l'habileté diplomatique du Vatican oriente les "tendances" de la société par des choix politiques et sociaux qui solidifient la relation structurelle entre l'Église et l'État. Voyez en ce sens comment un pape jésuite comme Bergoglio est étroitement lié à la vague de néo-humanitarisme progressiste et actionniste de notre époque.

La "société nivelée" - et donc la "société horizontale" - est ce que l'anarchiste Max Stirner a défini comme la "société en haillons", où le terme "en haillons" désigne une société dans laquelle la verticalité a été supprimée, et ce qui est réalisé à la place est l'incapacité du "Vivant" à étendre son pouvoir d'une manière plus affirmative, verticale et élevée. Rappelons que Max Stirner est issu de la "gauche hégélienne" de Marx, Feuerbach, Bakounine, Bruno Bauer, etc.

La société qui a conçu l'actionnisme et le parti de l'action était une société très semblable à celle d'aujourd'hui, dans laquelle les vivants sont comme des voitures coincées dans un embouteillage, et où les "choix personnels" sont produits par des tendances et des courants - c'est-à-dire par la "file d'attente" qui se forme - et par conséquent, ces choix ne peuvent être faits par la Tradition (comme le voudrait la droite), et encore moins par les instances socialistes de la Révolution (comme le voudrait la gauche).

Le modèle critique actuel avec lequel on procède à l'éducation des jeunes découle précisément de la perspective "actionnariale" qui prévaut actuellement. Voilà donc le besoin d'éducateurs et de tuteurs, capables de libérer les âmes du tourbillon produit par la "société ouverte", qui confond l'hospitalité avec le trafic d'êtres humains, habillé d'une sorte de movida touristique et post-sexuelle - l'Erasmus des esclaves - ce "trafic d'êtres humains" qui est pratiqué non seulement sur les immigrants, mais aussi sur ceux qui vivent dans leur propre nation. Reste le trafic de ce nouveau "capital humain" et ce nouveau tourbillon que l'on retrouve dans le "fondamentalisme immigré" de notre époque, habillé d'une sorte de messianisme progressiste post-identitaire qui remplace l'éducation (de e-ducere) par le formatage.

La famille et la nouvelle éducation des jeunes : le "Projet Solaris"

La crise actuelle dans la définition de la famille et l'institution qu'elle représente, avons-nous dit, peut et doit donc devenir une opportunité pour une approche plus "platonique" de l'éducation des jeunes, où l'enfant n'est pas élevé par les parents biologiques - qui sont très souvent plus intéressés par le fait "d'avoir un enfant" que par l'éducation elle-même. Cela fait partie de l'"ego robotique" qui, ayant peur de mourir, veut se répliquer comme un virus biologique ou un virus informatique. Un "ego robotique" qui veut prendre la place du "Moi divin" plus profond, spirituel et radical.

Sous prétexte d'amour parental, la phrase "Roba mia, vienitene con me" du personnage de Mazzarò tiré de la plume de Giovanni Verga dans la nouvelle "La Roba" est fréquemment dissimulée. Mazzarò est un propriétaire terrien, maintenant un vieil homme, qui est sur le point de mourir et qui, n'acceptant pas de perdre tout ce qu'il a eu de sa vie, commence à tuer les canards et les poulets qu'il possède avec son bâton, en disant "Roba mia vienitene con me" . Un exemple typique d'un ego réactif et robotique.

Sous prétexte d'amour parental, la phrase "Roba mia, vienitene con me" du personnage de Mazzarò tiré de la plume de Giovanni Verga dans la nouvelle "La Roba" est fréquemment dissimulée. Mazzarò est un propriétaire terrien, maintenant un vieil homme, qui est sur le point de mourir et qui, n'acceptant pas de perdre tout ce qu'il a eu de sa vie, commence à tuer les canards et les poulets qu'il possède avec son bâton, en disant "Roba mia vienitene con me" . Un exemple typique d'un ego réactif et robotique.

Si l'objectif est l'éducation des jeunes pour qu'ils puissent découvrir l'eugénisme de l'Esprit, c'est-à-dire l'eugénisme qui n'exclut pas l'importance de la biologie, mais la traverse pleinement pour mieux la vivifier à travers leur propre "daimon intérieur" qui est dans l'Âme, alors il faut revenir aux tuteurs et aux gouvernantes, et surtout, les jeunes doivent vivre davantage avec leurs gouvernantes qu'avec leurs parents biologiques, car la généalogie la plus importante est la généalogie spirituelle, qui passe par l'aspect biologique - sans toutefois le supprimer - pour ensuite "renaître dans l'Esprit". En fait, l'Esprit n'est pas l'âme, mais l'"âme éveillée". Ce qu'il faut donc, c'est une discipline capable de réveiller les âmes de manière radicale, et cela peut se faire par le biais de mentors et de tuteurs.

Dans une proposition éducative nouvelle et "Verticale" - que nous appellerons "Projet Solaris" - nous pouvons envisager des camps de scouts visant à atteindre un style de vie philosophique, spirituel et communautaire. Une fois la figure du précepteur institutionnalisée, la figure d'un "intermédiaire" entre le précepteur et le parent biologique pourrait également être appropriée, puisque l'aspect du parent biologique ne doit pas être supprimé, mais est complété dans ceux du tuteur et du curateur.

18:27 Publié dans Actualité, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : famille, éducation, verticalité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Anarchie au Royaume-Uni: Boris Johnson sur le point de tomber

Anarchie au Royaume-Uni: Boris Johnson sur le point de tomber

Par Wolfgang Eggert

Source: https://www.compact-online.de/anarchy-in-the-uk-boris-johnson-vor-dem-fall/?mc_cid=4c30a4c7c2&mc_eid=128c71e308

Le Premier ministre britannique a été victime d'un vote de défiance. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière tout cela - et qu'arrivera-t-il ou qui viendra après Boris-Brexit ? La ministre des Affaires étrangères Liz Truss est pressentie pour lui succéder. Nous dressons le portrait de cette figure de la ligne dure russe dans le numéro de juin de COMPACT, que vous pouvez commander ici: https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-6-2022-gruene-im-krieg/.

Le Premier ministre britannique a été victime d'un vote de défiance. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière tout cela - et qu'arrivera-t-il ou qui viendra après Boris-Brexit ? La ministre des Affaires étrangères Liz Truss est pressentie pour lui succéder. Nous dressons le portrait de cette figure de la ligne dure russe dans le numéro de juin de COMPACT, que vous pouvez commander ici: https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-6-2022-gruene-im-krieg/.

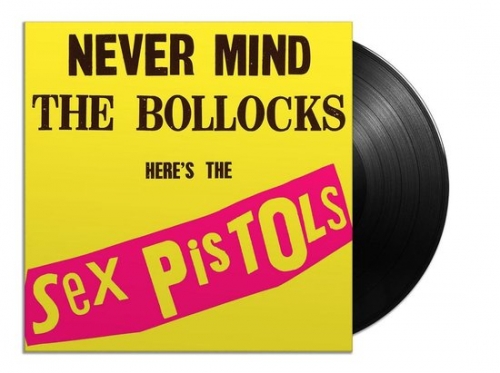

Le disque punk par excellence - Never Mind the Bollocks ("Oublie les C*** à l'air") - est sorti en 1977 pour le 25e anniversaire de l'accession au trône de la reine d'Angleterre. Avec des chansons comme l'ironique "God save the Queen" ou "Anarchy in the UK". Tout le monde pensait que les interprètes - les Sex Pistols - étaient des gauchistes. Et c'était sans doute le cas. À l'époque en tout cas.

Aujourd'hui, alors que la Queen fête une fois de plus son anniversaire, le chanteur John Lydon, alias Jonny Rotten, a fait savoir que la révolte contre "le haut" ou "le système" n'existait plus que du côté de la droite. L'homme ne se soucie toutefois pas de ce décalage. Il reste fidèle à lui-même. Et à sa coiffure, qui donne l'impression qu'il vient de se faire sécher les cheveux fraîchement lavés sur un bateau de pêche au milieu de la mer du Nord.

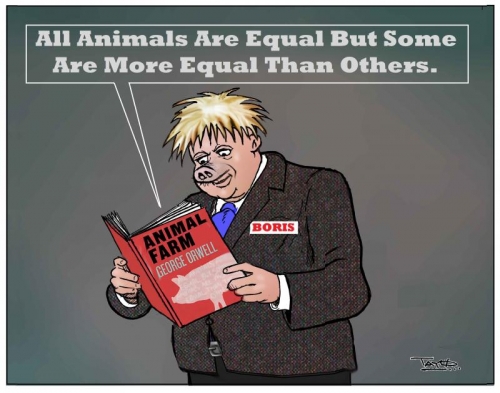

Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Lydon ressemble au Premier ministre anarchique de son pays. Le 6 juin, Boris Johnson a dû faire face à un vote de défiance interne à son parti. Le "partygate" aurait été l'élément déclencheur: Plus d'une douzaine de festivités, longtemps vendues par Johnson comme des "réunions de travail", ont eu lieu au 10 Downing Street - alors que l'élite politique avait envoyé le reste du pays dans son bureau à domicile dans un isolement confinatoire et monacal pour cause de Corona.

Des photos prises à la sauvette ont fait le tour du monde. On y voyait des tables de bureau décorées de confettis et de serpentins, sur lesquelles étaient posées des boissons alcoolisées, avec en arrière-plan le Premier ministre éméché essayant de nouer sa cravate.

Ne vous y trompez pas. Ce procédé, ou plus exactement ces procédés, ne sont pas de nature à créer un fossé entre le peuple et les dirigeants de l'île. Bien au contraire. Tout Anglais s'y reconnaît: les hommes, comme - particularité européenne - les femmes d'ailleurs, se lâchent quand on le leur permet.

Si c'est interdit, c'est encore mieux: c'est pourquoi les images du ministre britannique de la Santé Matt Hancock, qui, marié et annonçant chaque jour de nouvelles règles de distance, embrassait sa secrétaire avec la langue dans le couloir du bureau, capturées en secret puis publiées, n'ont pu susciter qu'admiration et jalousie au pays de la bière chaude.

Malgré cela, le Premier ministre, qui planait au-dessus de tout, a été conduit par des rabat-joie devant l'échafaud moral de son parti, pour y être renvoyé et envoyé dans le désert "par manque de moralité et de crédibilité" (comme si les politiciens dits démocratiques n'avaient jamais possédé aucune de ces deux qualités).

Une vengeance tardive

Il n'est pas nécessaire d'être très malin pour découvrir qui étaient les instigateurs de ce théâtre et de quoi il s'agissait réellement : La véritable toile de fond est - toujours - le Brexit, qui a considérablement entamé l'existence du royaume. L'Irlande du Nord et l'Écosse sont sur le point de quitter le Royaume-Uni, avec l'aide de l'UE, qui devrait également avoir de nombreux acteurs de la presse britannique sur ses listes de paie.

Ce qui explique que les journalistes mentent sur ce même vote de défiance, comme ils l'ont toujours fait. De même que les arguments sur la nécessité du vote étaient mensongers, l'analyse du résultat des élections peut également être considérée comme tirée par les cheveux.

Oui, il est vrai que si l'on demande à un groupe politique s'il apprécie le président, 40% de "non" sont un désaveu. Mais il serait faux de conclure, comme l'ont fait les médias, que Johnson a perdu la confiance de son propre camp.

En réalité, c'est plutôt le contraire qui s'est produit: lorsque Boris Brexit a été soumis au vote des Tories, ce sont même des députés moins "conservateurs" qui ont voté pour lui - non pas parce qu'il était trop conservateur pour eux, mais tout simplement parce qu'il voulait répondre au souhait de son peuple de quitter l'UE.

De ce point de vue, Johnson a même réussi à gagner quelques voix dans les rangs de son parti, soudoyé par les lobbyistes (on pense involontairement à Trump et aux républicains américains). Le fait qu'il ait réussi, en passant outre la couche sociale éloignée de Whitehall, à servir aux Tories dans les urnes le meilleur résultat électoral de mémoire d'homme - c'est cadeau !

Conséquences géopolitiques

Reste la question de savoir ce que l'on souhaite à cet homme, à ce pays... et, d'un point de vue allemand, à soi-même.

Il y a plusieurs réponses à cette question, qui sont tout à fait contradictoires :

1) Pour sa position d'incitation à la guerre dans le conflit ukrainien, cet homme devrait partir ; et le plus vite possible, car il risque la guerre nucléaire, après laquelle notre continent aurait (encore !) l'air pire que la coiffure du Premier ministre anglais aujourd'hui déjà. Tant les Britanniques que les Européens continentaux peuvent - et même doivent ! - penser ainsi s'ils ont encore un peu de bon sens.

Mais les deux parties devraient maintenant

- 2) en ce qui concerne l'UE, croiser les doigts pour que Boris puisse continuer à se débattre aussi longtemps que possible. Les Britanniques peuvent le faire dans l'espoir que l'île, libérée de l'étau bruxellois, ne sera pas entraînée dans la chute du continent ou qu'elle pourra - déjà avant - reconquérir davantage de libertés nationales ; les Européens de l'UE, en particulier ceux de Paris et de Berlin, devraient également se réjouir d'une nouvelle dérive de l'ancienne Grande-Bretagne, car un retour de Londres compliquerait à nouveau le transfert de pouvoir vers l'Allemagne et la France - et donc la ligne géopolitique.

Le vote de défiance semble maintenant tout droit imposé par le continent, de sorte que l'on peut se demander s'il y a encore ici (chez "nous") des romantiques désespérés qui veulent ramener les Britanniques dans le bateau ? Ou s'agit-il seulement d'une punition au vu et au su de tous, afin que les éventuels sortants puissent voir ce qui les attend si, un jour, ils abandonnent Bruxelles - et deviennent "bornés" ?

C'est dans ce dernier groupe que l'on peut trouver un certain nombre de représentants du Grand Jeu qui peuvent encore considérer comme "historique" la lutte pour le globe (qui ne peut être menée que dans le cadre de grandes alliances). Ils savent à quel point Britannia a joué un rôle hostile à l'Europe pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Et qui, dans un certain esprit de revanche territoriale, souhaitent aux Lords et aux Dames, en plus d'une nourriture médiocre et de coups de soleil sévères, que Boris Johnson continue à les harceler. Car lui, et lui seul, peut poursuivre le Brexit avec suffisamment de courage pour que la fédéralisation naissante du Royaume-Uni (c'est-à-dire la souverainisation de l'Écosse et de l'Irlande du Nord sous le drapeau européen) soit menée à bien.

Qui succèdera à Boris-Brexit ?

Pendant ce temps, dans les médias britanniques, les journalistes et les soi-disant experts férus de l'UE et/ou du Nouvel Ordre Mondial discutent de l'impact du vote précédent. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que Boris "est fini". Presque personne ne lui accorde plus d'une année de survie politique. Presque tout le monde, y compris Nigel Farage, s'attend à une débâcle électorale conservatrice dans le cas contraire. La question est de savoir qui les Tories veulent mettre en avant comme candidat de remplacement pour éviter un tel désastre.

Les patriotes allemands, du moins ceux qui sont prêts et capables de penser leurs rêves politiques "à l'anglaise" - un défi de taille, il est vrai -, peuvent souhaiter Jacob Rees-Mogg (foto), ministre du Brexit enrichi par la Bourse dans le cabinet Johnson, une caricature de l'Angleterre d'avant-hier dans sa présentation et son apparence. L'effet serait une dérive immédiate de l'île vers l'Atlantique, ce qui, du point de vue local, n'est pas la pire des solutions.

Mais il est plus probable que l'intronisation d'un "candidat du centre", que l'establishment du vieux parti croit capable de réconcilier les camps, un candidat qui laisse les Saxons pêcheurs poser à nouveau leurs filets dans le reste de l'Europe. Que Dieu lui-même nous en préserve !

Dans le numéro de juin de COMPACT, dont le thème principal est "Les Verts en guerre", nous montrons comment l'ancien parti pour la paix se plaît à être le moteur d'un échange de coups nucléaires. Baerbock, Habeck, Hofreiter & Co. mènent leur combat sur deux fronts : à l'extérieur contre la Russie, à l'intérieur contre leur propre peuple. Commandez ici - ou abonnez-vous dès maintenant avec ce numéro (https://www.compact-shop.de/shop/compact-magazin/compact-6-2022-gruene-im-krieg/ ).

17:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, royaume-uni, boris johnson, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 09 juin 2022

La gauche et le relativisme: le triomphe de la raison "faible"

La gauche et le relativisme: le triomphe de la raison "faible"

par Daniele Trabucco

Source: https://www.ideeazione.com/la-sinistra-ed-il-relativismo-ovvero-il-trionfo-della-ragione-debole/

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), la gauche italienne a suivi à la lettre, avec la complicité des démocrates-chrétiens de l'époque, la leçon gramscienne de conquête du pouvoir via les "casemates de l'État". Cela a malheureusement conduit à une véritable hégémonie culturelle qui s'est traduite et se traduit encore par les "occupations" des universités, des associations (véritables "réserves" électorales), des écoles et de la plupart des lieux de culture. La gauche, en d'autres termes, a transformé la société civile en un véritable "appareil" idéologique qui, sur la base de ses "enzymes", criminalise, adultère, ghettoïse le point de vue de ceux qui proposent (et non imposent) une lecture différente.

Pour réussir dans sa démarche, il utilise trois leviers :

1) la simplification linguistique qui, sous des termes qui ont pris un sens dogmatiquement univoque, sous-tend un jugement de valeur inavouable (le no-pass n'est pas celui qui, à juste titre, considère que la certification verte Covid-19 manque de preuves scientifiques, mais le subversif irresponsable qui sape la coexistence sociale et répand l'agent viral Sars-Cov2);

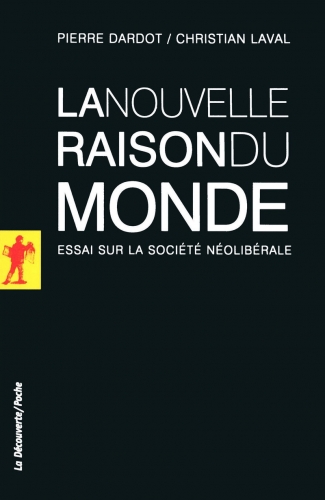

2) accepter la logique financière qui façonne de l'intérieur les institutions nationales et supranationales (voir, sur ce point, les contributions de Dardot et Laval);

3) l'hypothèse d'une pensée "faible", ou plutôt relativiste, comme moyen d'analyser et de juger la réalité. En fait, la gauche adhère à une raison inspirée de la critique kantienne, à savoir que la connaissance humaine ne peut atteindre la réalité en elle-même, qu'elle ne peut tendre vers un savoir incontestable et qu'elle a donc besoin d'une réalité "liquide" dans laquelle puiser des droits de plus en plus insatiables (la bataille des droits dits civils qui n'ont rien de civil) et dans laquelle modeler, tel le démiurge platonicien, des adversaires à abattre pour se légitimer sans cesse.

Celui qui choisit une force politique "de gauche" (je suis d'accord avec Norberto Bobbio (1909-2004) pour dire que la distinction droite/gauche est toujours valable et pertinente), nie (d'abord par rapport à lui-même) que la nature humaine puisse tenter de connaître ce quid qui tient et ne se laisse pas contredire. La gauche abhorre le concept de l'homme en tant que substance et adopte, à la place, celui de l'homme/projet en perpétuel devenir et capable d'autodétermination contre l'ordre naturel lui-même, dont la négation conduit à l'affirmation de l'indifférentisme et à la contradiction évidente selon laquelle, même si l'homme peut être n'importe quoi, il ne sera finalement jamais capable de poursuivre les fins inhérentes à la nature de ce qu'il croit être à ce moment-là (un homme peut se sentir comme un serpent, mais vous ne serez jamais capable de vous glisser comme lui sur le sol).

Bien que vaincu, il suffit de voir comment les électeurs et les votants italiens ont sanctionné, le 04 mars 2018, le Parti démocrate de Matteo Renzi, aujourd'hui leader d'Italia Viva, détient habilement le pouvoir et soutient, depuis août 2019, l'Exécutif grâce à notre " belle ", autant qu'hypocrite, forme de gouvernement parlementaire à " faible rationalisation " (la critique de Carlo Costamagna (1881-1965) après-guerre était prophétique). Tout cela peut-il être changé ? Non seulement nous le pouvons, mais nous le devons : il est nécessaire de rejeter, avec la logique de fer de la raison et du bon sens, l'éternel retour des stéréotypes de ceux qui se sentent moralement supérieurs alors qu'ils ne le sont pas.

17:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, gauche, gauche relativiste, relativisme, pensée faible, philosophie, philosophie politique, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La dimension religieuse de la guerre en Ukraine

La dimension religieuse de la guerre en Ukraine

Par Silvia Palacios et Lorenzo Carrasco

Source: https://jornalpurosangue.com/2022/05/31/a-dimensao-religi...

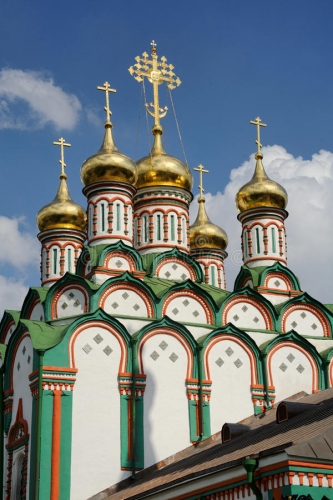

Au-delà des implications militaires et géo-économiques évidentes, la guerre en Ukraineprésente un aspect plus profond, culturel et spirituel, un domaine qui a prospéré dans la reconstruction de la Russie, accompagnant sa renaissance chrétienne après la désintégration de l'Union soviétique.

Depuis le début du conflit, pour sa simple défense des valeurs chrétiennes, le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Cyrille Ier, a été placé au centre d'une féroce campagne internationale orchestrée par les hautes sphères du pouvoir anglo-américain, notamment le Conseil œcuménique des Églises (COE), également connu sous le surnom d'"ONU des Églises", exigeant l'expulsion du chef religieux de cet organisme. Incapable de prendre des mesures positives pour arrêter la guerre, l'ONU se dirige vers l'obsolescence et on peut en dire autant du COE.

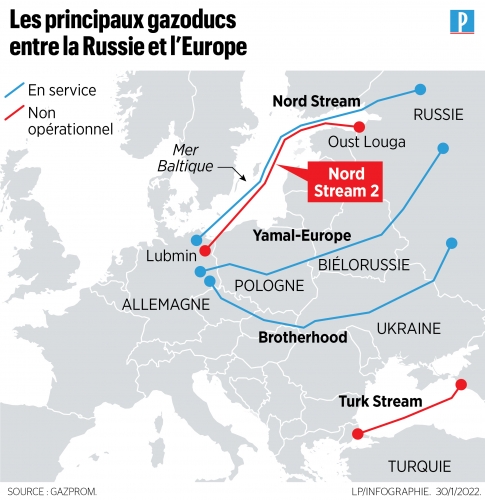

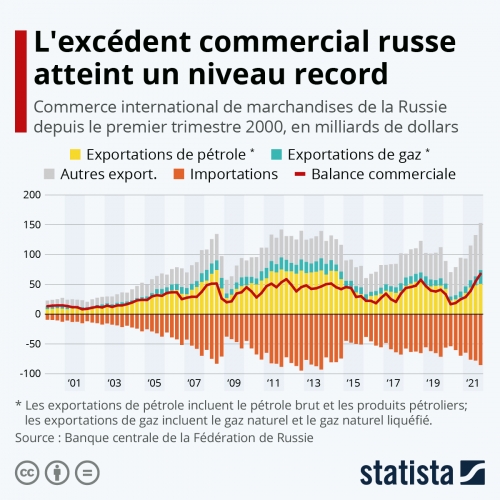

Après la chute du mur de Berlin en novembre 1988, au lieu d'accueillir et de collaborer avec un pays sortant pacifiquement du communisme, les puissances occidentales ont tenté d'ériger un autre mur, cette fois conçu pour contenir la Russie, en la traitant comme une "station-service dotée d'armes nucléaires". Du point de vue de l'hégémonisme, cela signifiait la désigner comme un simple fournisseur de matières premières, en particulier d'énergie, obligé de se plier sans condition aux règles des "valeurs occidentales" de plus en plus éloignées de leurs racines culturelles chrétiennes.

Adhérer à l'agenda LGBT, au néo-malthusianisme et à l'idéologie du genre, est devenu le passeport pour entrer dans la civilisation européenne. Mais si cette idéologie déformée est ancrée dans les sièges de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de l'Union européenne (UE) à Bruxelles, elle ne représente pas le sentiment profond des nations du Vieux Continent et n'est pas non plus partagée par la tradition russe, qui rend des hommages très spécifiques à la patrie, à la famille et à la religion.

Ainsi, faire de la renaissance culturelle et spirituelle de la nation slave un objectif national se heurte évidemment à l'apostasie européenne, à laquelle le président Vladimir Poutine et d'autres membres de son cabinet, ainsi qu'une grande partie de l'élite pensante du pays, se sont publiquement confrontés à plusieurs reprises.

Le sentiment national qui imprègne la population russe a été exprimé par Nikolai Patrushev, secrétaire général du Conseil de sécurité nationale de Russie, dans une interview accordée au journal officiel Rossyiskaya Gazeta le 29 avril :

"(...) A cet égard, la Russie a choisi la voie de la protection intégrale de sa souveraineté, de la défense ferme des intérêts nationaux, de l'identité culturelle et spirituelle, des valeurs traditionnelles et de la mémoire historique.

"Nos valeurs spirituelles et morales nous permettent de rester nous-mêmes, d'être honnêtes avec nos ancêtres, de préserver l'individu, la société et l'État. Les Européens, par exemple, ont fait un choix différent. Ils ont adopté des valeurs dites libérales, alors qu'en réalité elles sont néo-libérales. Ils favorisent la priorité du privé sur le public, l'individualisme qui supprime l'amour de la patrie et la disparition progressive de l'État. Il est désormais évident qu'avec une telle doctrine, l'Europe et la civilisation européenne n'ont aucun avenir. Apparemment, ils répéteront les leçons qu'ils n'ont pas encore apprises."

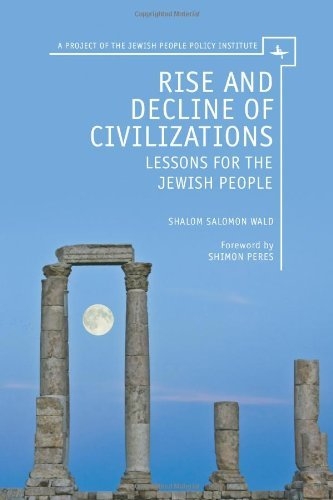

Le phénomène historique de la négation de ces splendides racines est typique de la décadence civilisationnelle et marque la distinction entre civilisation et culture. L'Europe et les États-Unis sont riches et civilisés, mais avec des cultures décadentes, car la culture présuppose l'exercice de valeurs de transcendance, dans la compréhension que la prospérité et le progrès économique - aujourd'hui en déclin - ne sont pas les seules causes du bonheur.

Lorsque Poutine a ordonné le début des opérations militaires en Ukraine, il savait, avec les dirigeants politico-militaires et religieux russes, qu'il donnait un "coup de pied dans la table" de l'ordre hégémonique euro-atlantique, qui a converti l'Ukraine, depuis le coup d'État de 2014, en un bélier contre la sécurité territoriale russe.

D'autre part, la plupart des dirigeants européens, qui sont les figurants dans une comédie bouffonne dirigée depuis Bruxelles et Washington, savent qu'une victoire russe en Ukraine signifierait la fin de l'utopie mondiale entretenue depuis la naissance de l'Establishment anglo-américain, lors des conférences de paix de Paris en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale. Sans entrer dans le sujet pour le moment, les conséquences de ces accords pour l'Europe sont connues.

Le Conseil Œcuménique des Églises (COE)

Des années plus tard, cette utopie d'un gouvernement mondial s'est concrétisée et, entre autres, en 1937, des personnalités prestigieuses du pouvoir anglo-américain ont fondé le Conseil œcuménique des Églises (COE) pour stimuler le dialogue interreligieux d'une manière si pâle qu'elle ouvre la porte à une vague interprétation d'un nécessaire œcuménisme. Parmi ses fondateurs figurent John Foster Dulles, futur secrétaire d'État américain et agent de la guerre froide, et le Britannique Philip Kerr, Lord Lothian, qui a qualifié l'État souverain d'"instance démoniaque", à l'origine de guerres et de conflits.

Depuis lors, le COE s'est consacré à la promotion et au soutien vigoureux de causes séculières compatibles avec un corps de doctrine relativiste, à la limite de l'absurde avec la postmodernité, dont les objectifs sont de déstabiliser, de subvertir et de démembrer les États nationaux souverains. En substance, leur mission consiste à consolider les structures gouvernementales du "One World" mondialiste, puisque le nationalisme est, selon eux, la principale cause des guerres. Ce n'est pas un hasard si, en Europe, le terme "nationalisme" est devenu presque synonyme de nazisme et que tous ceux qui s'opposent à ce programme "politiquement correct" sont volontiers qualifiés d'ultra-droitiers et essuient d'autres épithètes insultantes.

La vaste structure du COE lui permet d'être un contributeur précieux à la guerre culturelle menée dans le monde libéral occidental pour noyer la société dans l'hédonisme radical, la disparition de la famille naturelle, l'agenda "identitaire", le mouvement "woke", le transhumanisme et d'autres agendas créés par les oligarchies transnationales.

Inquisition contre le patriarche Cyril I

Le 7 mars, le patriarche Cyrille Ier a prononcé un sermon sans ménagement qui a eu un grand retentissement international, évoquant le fait que la charte d'admission au monde occidental libéral exige la reddition à un système de convictions aux antipodes du christianisme, dont les manifestations sont accueillies en fanfare, comme dans les manifestations du mouvement LGBT+ et autres.

Une autre homélie de Cyrille Ier, commentée dans AsiaNews le 27 avril, illustre sa lutte contre ce qu'il décrit comme des "contre-valeurs" occidentales. Dans la cathédrale historique de l'Assomption, à l'intérieur du Kremlin, il a appelé le peuple à se rassembler autour de "la ville de Moscou, le centre de toutes les Russies" pour se défendre contre "les centres de pouvoir de l'étranger".

Selon lui, le peuple russe doit redécouvrir son unité intérieure, "car seule l'unité fait notre force, et si nous gardons la foi de nos pères dans nos cœurs, alors la Russie sera invincible". Il a ajouté que "la victoire n'est pas toujours celle des armes, mais aussi celle de l'esprit, et beaucoup aujourd'hui voudraient que cet esprit disparaisse". Il a énuméré les tactiques de l'ennemi qui "sème la confusion, crée de nouvelles idoles, attire l'attention sur de nouvelles pseudo-valeurs, pour inverser la dimension de la conscience de l'homme, de cette verticale qui l'unit à Dieu à cette horizontale, sur laquelle sont implantées toutes les exigences de la chair humaine".

Rien de plus illustratif contre le rôle joué par Cyrille Ier et l'Église orthodoxe que deux articles récents publiés par le Financial Times, porte-parole de la City de Londres, dans les éditions des 18 et 19 avril. Les titres respectifs, "L'Église orthodoxe russe donne une légitimité à la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine" et "La 'guerre sainte' du Kremlin contre l'Ukraine", trahissent la crainte que l'exemple d'une Russie défendant les valeurs chrétiennes ne se propage à d'autres pays, dont la Hongrie de Viktor Orbán. Quelques paragraphes donnent une idée de ce sentiment : "L'idée d'une 'guerre sainte' en Europe peut sembler être un retour aux siècles passés. C'est pourtant, en substance, la manière dont l'Église orthodoxe russe et son chef, le patriarche Cyrille de Moscou, ont dépeint l'invasion russe en Ukraine. "Un tel comportement ne montre pas seulement comment l''église et l'État se sont entremêlés dans la Russie de Vladimir Poutine, mais il est également important de comprendre les motivations de la Russie moscovite. Bien qu'elle n'en fasse pas officiellement partie, l'Église orthodoxe russe est devenue un pilier de facto du régime autocratique de Poutine.

"La plupart des paroisses en Ukraine ont choisi de rester soumises au patriarche Cyrille même après 2019 [lorsqu'il y a eu une scission dans l'Église orthodoxe ukrainienne], environ 12.000 paroisses, soit environ un tiers de toutes les paroisses restent sous le contrôle de Moscou. Maintenant, de nombreux partisans del'Eglise de Moscou en Ukraine laissent le patriarche Cyrille en dehors de leurs prières.

"Des centaines de prêtres ukrainiens qui restent formellement membres de l'Église de Moscou ont demandé que le patriarche soit jugé par un tribunal ecclésiastique spéciale pour avoir béni la guerre."

Ajoutant à la vague inquisitoriale, le Financial Times déclare : "Lord Rowan Williams, l'ancien archevêque de Canterbury, après avoir visité l'Ukraine au cours de la deuxième semaine d'avril, a déclaré qu'il y a de 'solides arguments' en faveur de l'expulsion de l'Église russe du Conseil œcuménique des Églises, à moins que le patriarche Cyrille Ier ne condamne le meurtre de membres de son 'propre troupeau'.

Lord Rowan a été le chef spirituel de l'Eglise anglicane entre 2002 et 2012 et est célèbre pour ses sympathies envers les demandes du lobby LGBT au sein de l'Église d'Angleterre. Cette déviation, ainsi que d'autres, a accéléré l'effondrement de cette institution.

D'autre part, encourageant le lynchage du patriarche, le Parlement européen l'a condamné le 7 avril dans une déclaration: "Le rôle du patriarche Cyrille Ier de Moscou, chef de l'Église orthodoxe russe, est condamné pour avoir fourni une justification théologique à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ; et loue le courage des 300 prêtres de l'Église orthodoxe russe qui ont signé une lettre condamnant l'agression".

Dans la même veine, aux Etats-Unis, tous les réseaux du COE dans les fondations, les églises et les universités, sont mobilisés pour sanctionner le patriarche. Par exemple, l'Institut Dietrich Bonhoeffer de Washington a alerté ses affiliés, appelant à faire pression pour que, lors de la prochaine assemblée du COE en septembre, l'adhésion de l'Église orthodoxe russe soit annulée ou du moins suspendue indéfiniment, "parce que Cyrille Ier persiste à justifier l'agression de Poutine en qualifiant l'invasion de croisade religieuse".

17:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, ukraine, cyrille i, église orthodoxe, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le rejet du processus de Bologne et les convulsions idéologiques de l'élite

Le rejet du processus de Bologne et les convulsions idéologiques de l'élite

Alexandre Douguine

Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/rejection-bologna-process-and-ideological-convulsions-elite?fbclid=IwAR3e0i0ctc2K_xnV04MyAx2pbVwdyoUSAjQxy83p61YhJbOFtdOayDtS2zM

Parlons du rejet du processus de Bologne [NDLR : Il s'agit du processus de réforme du système d'enseignement supérieur au niveau international, qui a débuté en 1999 à l'Université de Bologne, dont il tire son nom. Cet accord a permis la mise en place d'un système presque unifié de reconnaissance et d'équivalence des qualifications académiques. De nombreux États européens adhèrent au processus, mais depuis trois ans, on assiste à un abandon progressif de la convention]. Le point central est une question de principe. L'introduction du système de Bologne faisait partie d'un projet global : la pleine intégration de la Russie dans le monde global, ce qui signifie l'adoption sans restrictions de toutes les normes et règles de l'Occident. Il ne s'agissait pas seulement d'éducation, mais de la principale stratégie du gouvernement russe depuis 1991. L'adaptation de tous les niveaux de vie - éducation, économie, culture, science, politique, technologie, mode, art, éducation, sports, médias - aux normes de l'Occident moderne était le principal objectif de toutes les réformes. Cela s'appliquait à tout et constituait l'objectif principal des autorités, tant sous Eltsine que sous Poutine. La mise en œuvre du système de Bologne est un élément mineur de cette stratégie globale.

Bien sûr, il y a une différence entre les années 1990 et les années 2000. Sous Eltsine, l'acceptation totale des normes et modèles occidentaux s'accompagnait d'une intégration dans le monde global et d'une volonté de tout sacrifier pour elle, y compris la souveraineté et l'indépendance. La standardisation est donc allée de pair avec la dé-souverainisation.

Sous Poutine, la souveraineté a été proclamée comme la valeur la plus élevée, mais l'occidentalisation et la standardisation se sont poursuivies. Apparemment, suivant l'exemple de Pierre le Grand, Poutine a décidé d'utiliser la technologie occidentale pour renforcer le pays et, à un moment donné, en s'appuyant sur ces normes empruntées, de frapper un grand coup. Pierre lui-même a ouvert une fenêtre sur l'Europe pour les canons russes. Dans le même temps, Pierre brisait également la tradition russe, alors que Poutine a hérité d'une société dans laquelle la tradition était déjà brisée.

Si l'on accepte l'hypothèse selon laquelle Poutine poursuivait une stratégie consistant à copier le système occidental dans le but de renforcer la souveraineté russe, et il n'y a pas d'autre hypothèse intelligible, alors avec le début de l'OMU est venu le moment de vérité: il était temps de contre-attaquer, l'Occident, qui s'était entêté à essayer de nous arracher l'Ukraine en trompant et en hypnotisant la population naïve de la Petite Russie, était touché. Là encore, il y a un parallèle avec Pierre: celui qu'évoque la bataille de Poltava, modèle que la Russie actuelle s'entête à poursuivre depuis février 2022. Tout s'emboîte.

Cependant, il y a une différence entre le 18ème siècle et le 21ème siècle : la technologie occidentale moderne est inextricablement liée à l'idéologie, la technologie elle-même porte un code clair de globalisme et de libéralisme. Ni les biens ni les objets ne sont idéologiquement neutres, et encore moins les méthodes d'enseignement et les disciplines universitaires, que la Russie actuelle a servilement copiées au cours des 30 dernières années. Au début, c'était un signe de défaite, puis un "plan astucieux" pour se concentrer et se préparer à une attaque en représailles. Maintenant, que faire de ces éléments, technologies et institutions que la Russie a copiés de l'Occident ? Pas seulement le système éducatif, mais tout le reste : les technologies de l'information, les institutions financières, les codes culturels, les mécanismes du marché, la mondialisation de la main-d'œuvre et de l'approvisionnement en énergie, et même la démocratie elle-même, le parlementarisme, les élections, les droits de l'homme, bref, tout...

Après 30 ans de domination de cette stratégie particulière, la Russie n'a rien, ou presque rien, qui lui soit propre. Le système de Bologne n'est qu'un syndrome. Dans ce problème, comme dans un miroir, on peut voir tout le reste.

Alors que faire des normes occidentales dans une situation où l'Occident nous a jetés et où nous devons lui donner une réponse civile globale ?

C'est généralement le principal problème aujourd'hui. Il est devenu si aigu avec le début de l'opération militaire spéciale et, à son tour, notre propre victoire en dépend directement. Après tout, même les relations avec Kiev, malgré toute sa folie depuis Maidan 2014, nous renvoient à ce dilemme.

Moscou insiste : soyez avec nous.

Kiev demande : où allez-vous, car nous pouvons décider d'être avec vous ou de ne pas être avec vous ?

Moscou répond : nous allons vers l'Occident, vers le monde global, et c'est pourquoi nous standardisons tout. Nous avons également introduit le système de Bologne.

Kiev proteste : si vous allez vers l'Ouest, nous y allons aussi, nous sommes plus proches, et maintenant nous aurons, nous aussi, le système de Bologne.

Moscou commence à s'énerver : nous allons vous faire du mal !

Kiev n'abandonne pas et parle de lard, de "héros", de voyages sans visa et... de Bandera.

Nous le savons tous.

Mais il s'agit de répondre à la question raisonnable de Kiev : où allez-vous ? Si la Russie va à l'Ouest, toutes les autres nations fraternelles sont parfaitement capables de le faire par elles-mêmes, sans elle. Il est assez facile de traduire des manuels et des guides occidentaux de l'anglais ou du chinois en ukrainien, en kazakh, en tadjik et même en tchétchène ou en tatar. Le russe comme intermédiaire n'est pas du tout nécessaire.

C'est pourquoi sous Eltsine, tout le monde nous fuyait, mais c'est aussi pourquoi ils ne se précipitent pas vers nous sous Poutine, car tant que nous sommes encore dans le paradigme occidental, tout le monde veut aussi aller à l'Ouest.

Aujourd'hui, ce slogan s'est effondré. Il s'avère que nous n'irons pas nous-mêmes, et l'Occident non seulement ne nous attend pas, mais il nous déteste avec férocité - d'où la vague frénétique de russophobie, inaugurée par l'Opération militaire spéciale. Mais pendant 30 ans, nous avons marché et dit que nous marchions, à nous-mêmes et aux autres, dans la direction de l'Occident. Maintenant, la direction est devenue claire et les responsables de l'OMS s'empressent de se montrer comme des patriotes radicaux. À bas le système de Bologne. Mais tout cela ne semble-t-il pas trop facile ?

Tout d'abord, nous pouvons et devons supprimer le système de Bologne (nous, les patriotes, nous battons pour cela depuis longtemps), mais revenir simplement au modèle soviétique n'est pas du tout une solution, c'est même impossible et inutile. Nous avons besoin d'une idéologie claire de l'éducation qui correspond à la Russie en tant que civilisation, et en tant que civilisation qui a défié l'Occident. Qui, parmi les fonctionnaires du ministère de l'éducation, peut réfléchir ne serait-ce qu'un instant à des questions aussi graves ? On ne trouve pas de telles personnes dans la nature.

Deuxièmement, le système de Bologne concerne la forme de l'éducation, mais n'affecte en rien le contenu. Revenir aux normes spécialisées et soviétiques et maintenir le contenu libéral des humanités de base est absolument absurde. Le système de Bologne a été conçu pour synchroniser le libéralisme et le mondialisme inhérent au contenu de l'éducation avec les formes d'apprentissage et d'évaluation généralement acceptées en Occident. L'éducation est le principal instrument de pouvoir sur les esprits. Ce n'est pas une coïncidence si, au cours des 30 dernières années, les libéraux ont formé une armée d'éducateurs comme agents d'influence libérale. Toutes les institutions éducatives russes, principalement les universités, en sont remplies. Dirigés par les services spéciaux occidentaux et soutenus activement par des fondations qui leur sont associées, comme dans le cas de Soros, mais pas seulement, ils ont accordé la plus grande attention au contenu, c'est-à-dire aux paradigmes idéologiques. Et ce n'est pas une question pour les bureaucrates. Ni, je le crains, aux Tchécoslovaques, car quelle a été leur éducation ? D'un genre particulier ? Oui, le patriotisme était mis en avant, mais qui s'est occupé du contenu idéologique ? Une fois encore, le retour aux anciens cadres soviétiques n'est pas une option. Ces personnes sont souvent respectables, mais elles ne comprennent que partiellement le nouveau monde, même si le vecteur éthique a été préservé. Cela, hélas, ne suffit pas.

Troisièmement, même si nous supposons que les autorités réalisent la gravité du problème de l'éducation souveraine, autrefois à la merci des agents libéraux, et qu'elles s'en préoccupent réellement, le problème ne peut être résolu sans transformations similaires dans d'autres domaines. Comment est-il possible de dé-libéraliser l'éducation et de maintenir en même temps les normes libérales occidentales dans tous les autres domaines de la vie ? Le marché, le capitalisme, la numérisation, l'intelligence artificielle, la croyance non critique dans le progrès scientifique et technologique, la robotisation, finalement la démocratie, le parlementarisme, la société civile et les droits de l'homme sont tous des copies des normes libérales occidentales et sont si profondément ancrés dans la société que la simple pensée de devoir les éradiquer horrifierait toute personne au pouvoir, et certainement pas le peuple (qui comprend tout plus clairement et plus simplement).

Cela conduit inévitablement à des convulsions idéologiques. Continuer à copier l'Occident et ses normes, standards et règles n'est plus possible. Nous avons été déconnectés de la mise à niveau et, de plus, les failles et les correctifs intégrés à la technologie ont déjà été activés pour s'autodétruire et effacer les données. Nous nous sommes fiés à cette technologie et avons été légitimement déçus. Alors nous nous sommes précipités désespérément vers la substitution d'importations, sous prétexte de construire pour nous un Occident moderne, égalitaire mais sans les LGBT+, voire avec eux mais dans une version " patriotique ", fidèle au gouvernement.

Rejetons ce satané système de Bologne occidental et mettons en place notre propre "système de Bologne russe", et ainsi de suite pour tout. C'est une solution très intelligente. Bien sûr, il y a une issue, mais le gouvernement doit d'abord s'assurer que ce qu'il propose aujourd'hui n'est pas du tout une escroquerie. Si nous ne commençons pas à penser souverainement, il s'agira de traduire le mode d'emploi d'un aspirateur en vieux slavon ou d'y attacher une cravate rouge.

Je me suis convaincu qu'il est totalement inutile et même pervers de donner des conseils à des personnes qui n'en ont pas besoin et qui, de plus, sont convaincues de tout savoir elles-mêmes. Nous devons donc nous préparer à un jeu de miroirs : rejet du système de Bologne, rejet du système de Bologne, rejet du système de Bologne, rejet du système de Bologne, et ainsi de suite jusqu'à la période suivante, pour toutes les autres substitutions d'importation. Lorsque ce cycle sera terminé, nous parlerons alors sérieusement des réformes de l'éducation. Et pas avec n'importe qui.

16:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : éducation, actualité, europe, russie, affaires européennes, processus de bologne, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Finlande dans l'OTAN

La Finlande dans l'OTAN

Leonid Savin

Source: https://katehon.com/ru/article/finlyandiya-v-nato

Le 12 mai, le Premier ministre et le Président finlandais ont officiellement annoncé qu'ils avaient décidé de demander à adhérer à l'OTAN. Évidemment, il n'y aura pas de référendum sur la question, tout sera décidé arbitrairement par les autorités actuelles.

Il faut se poser la question : la Finlande était-elle vraiment un pays neutre ? Bien que le traité de paix de Paris de 1947 et le traité d'amitié avec la Russie soient toujours en vigueur, Helsinki est depuis de nombreuses années un membre de facto de la communauté politico-militaire occidentale. Le fait que cette adhésion ne soit pas légalement formalisée ne signifie pas que la Finlande n'a pas concocté de plans russophobes ou qu'elle n'a pas été conciliante envers ses partenaires de l'OTAN.

La Finlande est l'un des partenaires élargis de l'OTAN et participe activement au processus de planification et de révision de l'OTAN depuis 1995. En outre, la Finlande a participé à plusieurs opérations de gestion des crises de l'OTAN et est régulièrement invitée aux réunions de l'OTAN, notamment depuis la fin février 2022. Actuellement, la Finlande compte au total 300 soldats chargés de la gestion des crises et du maintien de la paix - déployés au Liban, au Kosovo, en Irak, au Mali, en Somalie, en Méditerranée et au Moyen-Orient.

En février 2022, la Finlande a participé à l'exercice de l'OTAN "Cold Response" en Norvège avec 680 soldats, dont 470 conscrits [i].

En ce qui concerne l'Union européenne, la Finlande a été l'un des États membres les plus actifs dans le développement de la politique de sécurité et de défense commune ces dernières années et a souligné les responsabilités de l'UE en tant que "communauté de sécurité", rappelant aux autres États membres qu'ils ont convenu d'une défense mutuelle (Traité sur l'Union européenne, article 42.7).

Depuis 2014, la Finlande participe à l'initiative de la plate-forme d'interopérabilité de l'OTAN (avec la Suède, l'Ukraine, la Jordanie, l'Australie et la Géorgie) [ii]. Cette initiative vise à développer des normes, doctrines, procédures et applications d'équipement communes. De toute évidence, l'OTAN ne s'adapte pas aux normes géorgiennes ou jordaniennes, mais les membres invités adoptent l'expérience de l'OTAN et introduisent les normes nécessaires. En fait, la Finlande a passé huit ans à s'adapter et à se réorganiser selon les critères de l'OTAN.

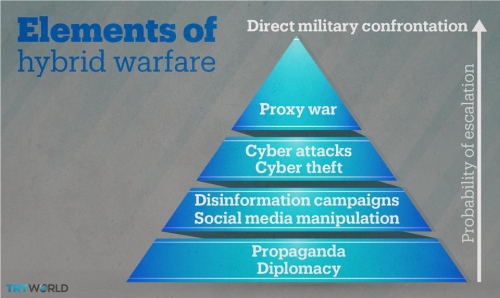

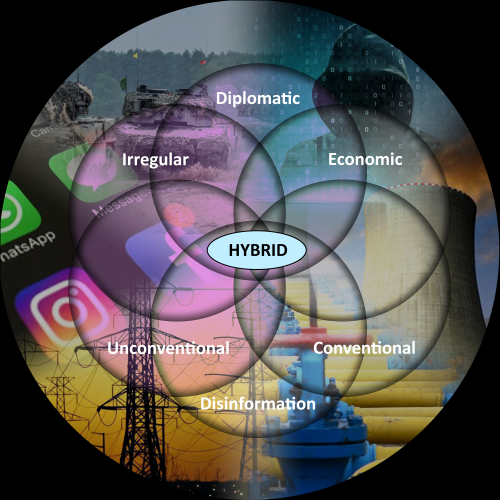

Le "Centre d'excellence pour les menaces hybrides" a été déployé à Helsinki en 2017 [iii]. Ses fondateurs sont l'UE et l'OTAN, entre autres.

Le flirt actif des dirigeants du pays avec l'OTAN a commencé en 2018. À l'époque, le président finlandais, qui avait déjà été réélu à la tête de l'État, s'exprimant en septembre à la Brookings Institution, une institution néoconservatrice américaine, a déclaré :

"Une Europe forte signifie une OTAN plus forte. Et une Europe plus forte est un partenaire plus utile pour les États-Unis... La Finlande prend sa défense très au sérieux. Nous n'avons jamais affaibli notre garde depuis la fin de la guerre froide. Le désir de nos citoyens de défendre leur pays est le plus fort d'Europe.

Le maintien d'une défense nationale forte nous envoie deux messages puissants. Il s'agit d'un seuil contre les agresseurs potentiels. Et cela fait de nous un partenaire plus intéressant. Cela se traduit par une coopération bilatérale étroite avec de nombreux pays de l'OTAN, dont les États-Unis... La Russie le fait de manière agressive, en roulant les mécaniques sur le plan militaire et en utilisant également ses forces armées, comme nous l'avons vu en Ukraine et en Syrie" [iv]. Son message était clair.

Le mois suivant, l'armée de l'air finlandaise a participé à un exercice international organisé sous les auspices des États-Unis en Alaska et au Nevada. C'était la première du genre pour la partie finlandaise [v].

En général, avec l'OTAN, la Finlande effectue régulièrement des exercices militaires, y compris sur son propre territoire. L'exercice naval multinational le plus récent s'est déroulé au large des côtes finlandaises, face à la ville de Turku [vi].

Du 2 au 13 mai, la Finlande a accueilli l'exercice de chars Arrow, auquel ont également participé des militaires de Grande-Bretagne, de Lettonie, d'Estonie et des États-Unis[vii].

De manière révélatrice, le 13 avril 2022, le Président de la République a adopté une nouvelle loi sur le service militaire volontaire des femmes.

Plus tôt en Finlande, une campagne médiatique sur le sujet de l'engagement des réservistes dans l'armée s'est intensifiée. "En raison de la situation en Ukraine, les forces armées reçoivent maintenant de nombreuses demandes de la part des citoyens - par exemple, des instructions sur la possibilité de demander à servir même à un âge légèrement plus avancé.

C'est une belle démonstration de la motivation et de la volonté des Finlandais de participer à la défense du pays, si nécessaire. Les forces armées comptent environ 900.000 soldats formés dans les unités de réserve. Les réservistes sont l'épine dorsale de la capacité de défense de la Finlande, puisque 97 % de nos forces armées sont des réservistes", a déclaré le colonel Jukka Nurmi de l'état-major général, qui est chargé de l'inspection des réservistes.

Dans le même temps, il a été noté qu'"il n'y a pas de menace militaire immédiate pour la Finlande. La formation systématique des réservistes et des conscrits se poursuivra dans les forces de défense afin de maintenir et d'accroître leurs capacités en fonction des besoins actuels et futurs" [viii].

La question se pose : s'il n'y a pas de menace militaire, pourquoi la Finlande rejoindrait-elle l'OTAN ?

Il est clair que ce n'est pas pour les Finlandais, mais pour Bruxelles et Washington, qui saisissent chaque occasion d'encourager Helsinki dans cette direction.

Par exemple, une étude du Centre américain d'études stratégiques et internationales offre une justification plutôt bizarre de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Il indique que les Finlandais ne sont pas intéressés à inviter des contingents militaires étrangers sur leur territoire, afin de ne pas provoquer la Russie.

Mais pour justifier en quelque sorte le conflit russo-finlandais, les auteurs avancent une version sur l'occupation des îles Aland, à laquelle Helsinki devra répondre. Mais la Finlande ne dispose ni d'une aviation de combat de la classe nécessaire, ni de systèmes de défense aérienne pour contrer la Russie. Par conséquent, si l'OTAN veut venir à la rescousse, cela prendra beaucoup de temps en raison de la géographie et de la distance [ix].

D'un point de vue fiscal, les experts américains estiment qu'il faudrait un peu plus d'un milliard de dollars pour équiper la Finlande de façon minimale, et 5,3 milliards de dollars pour un renforcement plus qualitatif [x].

Le budget annuel actuel de la Finlande en matière de défense est fixé à 5,1 milliards d'euros - soit 1,9 % du PIB. Il y a seulement deux ans, la part de la défense dans le PIB était de 1,3 % [xi].

Soit dit en passant, l'augmentation des dépenses militaires a commencé précisément en 2018, lorsqu'un rapprochement actif avec l'OTAN a eu lieu.

Cette année-là, une augmentation aussi rapide est également due à l'achat de nouveaux avions de combat F-35 aux États-Unis (qui sont de mauvaise qualité et Washington essaie de vendre les marchandises en retard à qui il peut). Toutefois, en raison de la crise en Ukraine, l'armée finlandaise recevra un financement supplémentaire de 700 millions d'euros en 2022 et de 788 millions d'euros en 2023, ce qui portera son budget à 2,2 % du PIB. La publication libérale finlandaise Yle écrit que cela est justifié par la situation en Ukraine [xii].

Alors, que peut donner la Finlande à l'OTAN sur le plan militaire ?

Le nombre de militaires actifs dans les forces de défense finlandaises est faible : environ 19.000, plus une unité de gardes-frontière paramilitaires d'environ 3000 soldats, qui peut être totalement ou partiellement intégré aux forces de défense après mobilisation. Cependant, en raison du système de conscription, il existe une grande réserve. L'armée de campagne entièrement mobilisée compte 280.000 hommes, avec plusieurs centaines de milliers de réservistes disponibles pour compenser les pertes [xiii].

Les unités finlandaises peuvent être grossièrement divisées en trois catégories principales : les unités opérationnelles les mieux entraînées et les mieux équipées, les forces régionales et les unités locales (dont certaines sont fréquemment entraînées et maintiennent un haut niveau de préparation au combat).

L'armée de l'air et la marine utilisent des équipements très sophistiqués, tels que des missiles air-sol compatibles, des missiles antinavires Gabriel et des missiles RIM-162 Sea Sparrow, et sont très performants sur le plan opérationnel. Néanmoins, tout le personnel de l'armée de l'air et de la marine (et, dans le cas de la marine, la plupart des membres du personnel de quart des navires) sont des conscrits ou des réservistes.

L'industrie de la défense finlandaise étant hautement spécialisée, le pays se procure une grande quantité de machines et d'équipements à l'étranger. C'est pourquoi elle coopère activement avec d'autres partenaires nordiques et européens en matière d'approvisionnement. Environ 40 à 60 % des équipements, munitions et outils militaires sont exportés, y compris les systèmes de communication, les véhicules, les bateaux et les équipements de défense.

L'industrie de la défense autochtone est principalement composée de petites et moyennes entreprises privées, le chiffre d'affaires total des secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de la sécurité s'élevant à 1,84 milliard d'euros en 2020. À quelques exceptions près, comme Patria, fabricant du véhicule modulaire blindé et du système de mortier NEMO, il n'y a pas d'acteurs industriels majeurs.

Compte tenu de la spécialisation au sein de l'OTAN, il est probable que la Finlande se retrouve avec un petit segment basé sur sa capacité de production existante. L'une des plus grandes forces de l'armée finlandaise, en ce qui concerne les normes européennes, est l'artillerie. La Finlande possède environ 1500 systèmes d'artillerie.

Indépendamment de la manière dont l'infrastructure militaire et les capacités de combat de la Finlande évolueront après son adhésion à l'OTAN, la Russie devra y répondre. Il a déjà été indiqué qu'une telle action ferait automatiquement passer le statut de la Finlande à celui d'un "état inamical".

Évidemment, cela ne suffira pas, car de telles actions doivent être sanctionnées par un effet stratégique à long terme. Une question distincte devrait être la probabilité de livraisons d'armes de la Finlande à l'Ukraine (probablement via la Pologne), car après avoir rejoint l'OTAN, Helsinki aura moins de souveraineté et devra faire plus de concessions à la fois à Washington et à Bruxelles.

En outre, un accord technique a été signé le 24 mai entre le gouvernement finlandais et le Haut Commandement de l'OTAN, en vertu duquel la Finlande met son territoire à la disposition des pays de l'OTAN pour accueillir des bases militaires et fournir toute logistique. Ainsi, même sans être officiellement membre de l'Alliance, Helsinki est déjà pleinement engagée dans l'expansion de l'OTAN.

Les Finlandais ont également signé récemment un accord avec la Grande-Bretagne visant à renforcer la coopération militaire.

[i] https://maavoimat.fi/en/-/finland-to-participate-in-cold-...

[ii] https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132726.htm

[iii] https://www.hybridcoe.fi/

[iv] https://www.brookings.edu/events/a-stronger-europe-our-co...

[v] https://puolustusvoimat.fi/-/1951206/ilmavoimat-red-flag-...

[vi] https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_195001.htm

[vii] https://maavoimat.fi/en/-/army-mechanised-exercise-arrow-...

[viii] https://puolustusvoimat.fi/-/reservilaisilta-runsaasti-yh...

[ix] https://www.csis.org/analysis/future-nato-enlargement-for...

[x] https://www.geopolitika.ru/article/vo-chto-mozhet-oboytis...

[xi] https://www.defmin.fi/files/5209/TAE_2022_GDPshare_27.9.2...

[xii] https://yle.fi/news/3-12393378

[xiii] https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/03/65...

11:12 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finlande, espace baltique, otan, europe, affaires européennes, politique internatioale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 08 juin 2022

L'Inde est en passe de devenir une puissance géo-économique avec laquelle il faudra compter en Eurasie

L'Inde est en passe de devenir une puissance géo-économique avec laquelle il faudra compter en Eurasie

Andrew Korybko

Source: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/geoestrategia/37949-2022-06-07-15-00-03

L'un des résultats les plus inattendus de l'opération militaire russe en cours en Ukraine a été la montée en force de l'Inde en tant que grande puissance eurasienne. Delhi est intervenue de manière décisive pour devenir la soupape irremplaçable de Moscou face à la pression occidentale, ce qui a permis d'éviter de manière préventive une dépendance potentiellement disproportionnée du Kremlin vis-à-vis de Pékin dans ces nouvelles conditions difficiles et a ainsi renforcé mutuellement l'autonomie stratégique complémentaire de la Russie et de l'Inde.

Il s'agit d'un développement qui a changé la donne et qui a considérablement modifié le cours de la nouvelle guerre froide à ses débuts, influençant grandement la trajectoire stratégique de tous les acteurs clés à l'avenir.

Les doutes concernant les allégeances géopolitiques de l'Inde ont été dissipés une fois pour toutes: cet État-civilisation place ses propres intérêts au premier plan selon le ministre des Affaires étrangères Jaishankar, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il promeut ses intérêts au détriment des autres. L'Inde aspire plutôt à maintenir une équidistance entre l'ordre mondial unipolaire libéral-mondialiste (ULG/Unipolar-Liberal-Globalist) représenté par l'Occident dirigé par les États-Unis et l'ordre mondial multipolaire conservateur-souverainiste (MCS/Multipolar-Conservative-Souverainist) dirigé conjointement par la Russie et la Chine. Le premier partage les intérêts de l'Inde dans la "gestion" de la montée en puissance de la Chine, tandis que le second s'aligne sur la détermination de Delhi à réformer progressivement les relations internationales pour les rendre plus équitables, plus justes et plus stables.

Rien n'a changé en ce qui concerne les liens de l'Inde avec les ULG, puisqu'elle participe toujours au Quad, mais ce qui est nettement différent ces derniers mois, c'est le rôle qu'elle joue dans les efforts du MSC pour intégrer le cœur de l'Eurasie. Le corridor de transport Nord-Sud (NSTC) entre l'Iran et la Russie (où l'Azerbaïdjan représente la route terrestre continue entre eux, tandis que la mer Caspienne est la route maritime alternative) est devenu le seul corridor logistique viable pour l'économie mondiale selon le ministre des transports de ce pays à la fin du mois dernier. Ce fait géo-économique confère à l'Inde, ancrage méridional du NSTC, une importance sans précédent pour la Russie et donc pour le reste de l'Eurasie.

En outre, son partenaire iranien commun est également devenu la porte d'entrée de l'Inde en Afghanistan et en Asie centrale. Dans le premier cas, l'État-Civilisation d'Asie du Sud a récemment envoyé ses diplomates tenir sa première réunion officielle avec les Talibans depuis le retour au pouvoir de ce groupe en août, tandis que dans le second cas, l'Inde tombe de plus en plus sous la coupe économique de ses rivaux chinois. La Russie espère que l'accès à l'Afghanistan facilité par l'Iran pour l'Inde servira de tremplin à Delhi pour équilibrer géo-économiquement Pékin dans cette région plus vaste afin de permettre à Moscou d'y maintenir son influence traditionnelle, d'autant plus que le potentiel de projets communs est passionnant.

Si le lecteur jette un rapide coup d'œil à la carte, il constatera que ces deux couloirs de transit géo-économiques iraniens couvrent une grande partie du cœur de l'Eurasie, ce qui témoigne de l'influence croissante de l'Inde au sein du supercontinent. Cela ne serait pas possible si l'Iran ne coopérait pas étroitement avec l'Inde à cette fin, avec la bénédiction de la Russie. Ces trois grandes puissances réalisent à quel point elles ont besoin les unes des autres en ce moment crucial de la transition systémique mondiale vers la multipolarité. Les relations internationales se trouvent actuellement dans ce que l'on peut décrire comme une phase intermédiaire bi-multipolaire caractérisée par les superpuissances américaine et chinoise exerçant la plus grande influence sur le système mondial.

La Russie, l'Inde et l'Iran ne veulent pas devenir les "partenaires juniors" de l'un ou l'autre de ces deux pays, mais cherchent à créer ensemble un troisième pôle d'influence au sein de cet ordre en évolution, d'où leur étroite coopération depuis le début de l'opération spéciale de Moscou et depuis les sanctions occidentales sans précédent prises par les États-Unis en réponse. La cheville ouvrière de ce paradigme est l'Iran, sans lequel les ambitions de ses partenaires proches, grandes puissances beaucoup plus influentes, seraient impossibles à réaliser. C'est pourquoi il est si important de prêter attention au voyage du ministre des Affaires étrangères Abdollahian en Inde la semaine prochaine, au cours duquel il devrait discuter des détails de sa stratégie géo-économique trilatérale visant à intégrer le cœur de l'Eurasie.

Le public n'est peut-être pas au courant de tous les résultats de sa visite, mais personne ne devrait douter qu'il s'agira de l'un des engagements diplomatiques les plus importants pris entre l'Iran et l'Inde depuis des années, compte tenu du contexte mondial dans lequel il se déroule. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance de la Chine et de la Turquie dans l'intégration du cœur de l'Eurasie par le biais du Corridor du Milieu, mais seulement de souligner que la République populaire n'est plus seule aux commandes. L'initiative "Belt & Road" (BRI) de Pékin restera toujours l'un des véhicules les plus puissants de la multipolarité, mais elle n'est désormais plus la seule, car le NSTC et son corridor complémentaire de Chabahar transforment également l'Inde en une puissance eurasienne majeure.

C'est cette tendance, plus que toute autre chose qui s'est développée depuis que la nouvelle guerre froide s'est réchauffée de façon spectaculaire après le début de l'opération spéciale de la Russie, qui constitue l'un des développements les plus inattendus de ces derniers mois. Il est difficile de surestimer l'importance de ce phénomène, car il se produit au début d'une nouvelle phase de la transition systémique mondiale, ce qui signifie que son impact est bien plus important que si tout cela se produisait progressivement. Peu de gens ont encore reconnu le rôle que l'Inde est sur le point de jouer dans l'intégration du cœur de l'Eurasie, mais plus tôt ils le feront, plus tôt ils pourront contribuer à aider le monde à mieux comprendre cette tendance fondamentale.

21:06 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, inde, iran, asie, eurasie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Division parmi les élites du Japon

Division parmi les élites du Japon

Elena Panina

Source: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/politica/37934-2022-06-06-16-02-44

Récemment, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a fait une déclaration intéressante, évoquant la raison de l'opération spéciale russe en Ukraine et la justifiant par le refus de Zelensky de garantir la neutralité de Kiev et la non adhésion du pays à un bloc quelconque.

Shinzo Abe est l'un des hommes politiques les plus influents et les plus respectés du Japon. Pendant dix ans (de 2006 à 2007 et de 2012 à 2020), il a occupé le poste de premier ministre. De nombreuses réalisations sont associées à ses activités, principalement dans le domaine économique. C'est grâce aux politiques d'Abe que les Japonais ont pu surmonter le "choc de Fukushima", se relever après l'accident de la centrale nucléaire en 2011, qui a remis en question le succès du Japon d'après-guerre en matière de développement technologique, le statut de "superpuissance technologique" du Pays du Soleil Levant.

Jusqu'à la fin des années 2020, alors qu'Abe était au pouvoir, Tokyo avait également une position indépendante en matière de politique étrangère. Restant généralement fidèle à ses relations alliées avec les États-Unis, le Japon a agi dans son propre intérêt national.

Toutefois, ces derniers mois, depuis que Fumio Kishida (photo) a pris le poste de premier ministre, la situation a radicalement changé. En peu de temps, le Japon est en fait devenu "garçon de courses", non seulement en suivant tous les ordres des États-Unis, mais aussi en essayant, comme on dit, d'être "en avance", de prendre une place à l'avant-garde du chœur anti-russe.

Les relations russo-japonaises, qui avaient été consolidées par Abe et ses prédécesseurs, Kishida a pu littéralement les réduire à néant en quelques semaines. La rhétorique de Kishida parle d'elle-même, appelant, par exemple, à "aider le monde à réaliser la dé-russification énergétique".

De telles déclarations sont courantes de la part des représentants de la Lituanie, de la Lettonie ou de tout autre nain politique agressif qui se retrouve dans un contexte de confrontation et décide de s'agiter dans l'intérêt de Washington. Pour le dirigeant japonais, cependant, un tel ton est tout à fait ridicule, induit une forte baisse du statut du Japon, le relègue à la position de vassal américain de second rang.

Tout cela a été pleinement ressenti lors du récent sommet QUAD à Tokyo, où l'événement principal était les négociations entre les États-Unis et l'Inde, et où le Japon s'est vu attribuer le rôle d'un satellite américain, avec lequel tout avait déjà été décidé depuis longtemps.

La question se pose raisonnablement : pourquoi, dans quel but, Kishida fait-il tout cela ? Le problème est que le Premier ministre japonais est convaincu que les partenaires américains remercieront généreusement Tokyo pour sa position anti-russe. Par exemple, ils lui donneront l'occasion de rester sur les marchés américains dans ses créneaux traditionnels (l'électronique, y compris la microélectronique, l'automobile), l'aideront à concurrencer les fabricants chinois, qui ont récemment houspillé de plus en plus les produits japonais.

Le problème du Japon est que Kishida est un fonctionnaire politique typique qui, au fil des années de sa carrière, s'est occupé de tout sauf d'économie. Toute son "expérience économique" s'épuise dans les années lointaines de sa jeunesse, lorsque le futur premier ministre a travaillé pendant plusieurs années comme employé de banque.

En fait, Kishida ne comprend pas les processus mondiaux et sa pensée économique est extrêmement primitive. Pour cette raison, Kishida ne comprend probablement pas que les États-Unis eux-mêmes connaissent aujourd'hui de graves problèmes économiques et que, par conséquent, tous les créneaux qui l'intéressent, même si la Chine les abandonne, seront occupés exclusivement et uniquement par des entreprises américaines. Aucune autre option n'est envisagée.

Au nom d'imaginaires gains futurs, parfaitement illusoires, Kishida prend des mesures qui aggravent encore davantage la situation de l'économie japonaise. La rupture totale des liens économiques avec la Russie, à laquelle conduit l'affaire Kishida, est porteuse d'énormes problèmes pour l'économie japonaise.

Des industries entières sont déjà menacées d'effondrement. Par exemple, la pêche qui, si la zone économique russe est fermée aux navires japonais, ne pourra plus approvisionner le pays en poissons et fruits de mer, privant ainsi les Japonais de leur alimentation habituelle, portera un coup sévère au mode de vie japonais. Au total, selon des études récentes, plus de 15.000 entreprises japonaises ont déjà subi les conséquences des sanctions anti-russes.

Et l'idée de Kishida de refuser de participer au projet Sakhaline-2 et au GNL des champs de Sakhaline sera un coup dur pour les plus grandes sociétés japonaises, Mitsui et Mitsubishi, des entreprises publiques qui participent depuis longtemps au projet. Et d'ailleurs, les géants chinois de l'énergie font déjà la queue pour acheter des parts d'entreprises japonaises dans Sakhalin Energy. En outre, les actions des entreprises japonaises peuvent être vendues avec une très forte décote. Nous parlons de pertes de plusieurs milliards de dollars.

A propos, il est bon de rappeler que l'histoire de ce projet a commencé en 1994. Les propriétaires de Sakhalin LNG sont alors devenus l'anglo-néerlandais Shell (55%) et les japonais Mitsui (25%) et Mitsubishi (20%). En d'autres termes, ces dépôts sont détenus à 100% par des sociétés étrangères.