mardi, 11 août 2009

Les communistes belges dans la collaboration jusqu'au 22 juin 1941

Les communistes belges dans la collaboration jusqu'au 22 juin 1941

Beaucoup plus important avant la guerre et dans l'immédiat après- guerre que dans les années 50, 60 et 70, le PCB, aujourd'hui disparu, qui n'a plus ni journaux ni parlementaires, était, comme son «grand frère» français, totalement inféodé à la politique de Moscou. C'était Bereï, délégué à Bruxelles de l'URSS, qui commandait, qui décidait, qui dictait les lignes de conduite. Dès la signature du pacte Ribbentrop-Molotov d'août 1939, l'anti-nazisme est mis au placard. De l'Allemagne, les militants journalistes ne disent plus ni du bien ni du mal. Le Professeur Jacques Willequet a repéré, dans son livre (1), toutes les tirades en faveur du bloc germano-russe qu'ont publiées les organes communistes La Voix du Peuple, Uilenspiegel, Clarté, Espoir, Temps Nouveaux, Jeunesse Nouvelle, Drapeau Rouge, Liberté, De Strijd, Het Vlaamsche Volk. «Commencer la guerre pour anéantir l'hitlérisme, c'est accepter une politique de sottise criminelle» (Het Vlaamsche Volk, 14 oct. 39). Les alertes de novembre 39 et de janvier 40, où les Allemands testent les capacités de l'armée belge et de sa DCA, sont qualifiées «d'invention des services secrets britanniques». La Finlande, qui résiste héroïquement aux armées de Staline pendant l'hiver 39-40, est la «patrie des gardes blancs» et sa défaite, une victoire du prolétariat. Les journaux communistes accueillent la victoire allemande de mai-juin 1940 comme une délivrance. Le député communiste liégeois Julien Lahaut circule dans le sud de la France, dans une grosse voiture prêtée par les services allemands, pour récupérer les Belges dispersés par l'exode ou internés dans les camps français, après avoir été arrêtés par la Sûreté du Royaume (parmi eux: anarchistes, communistes, rexistes et nationalistes flamands, ces derniers étant largement majoritaires). A ceux qui l'écoutent, Julien Lahaut déclare, d'après Léon Degrelle, lui-même détenu, et selon l'historien officiel de l'Ecole Royale Militaire, Henri Bernard: «Le national-socialisme réalise toutes nos aspirations démocratiques» (dans un discours prononcé à Villeneuve-sur-Lot, fin juin 40). Le journal La Voix du Peuple, organe des communistes bruxellois, ressuscite dès le lendemain de la prise de Bruxelles, mais est interdit le 23 juin; à Anvers, Uilenspiegel paraît dès le 2 juin 1940 et ne disparaît que le 1er mars 1941. La spécialité des jounraux communistes, fidèles aux clauses du pacte germano-soviétique, sera de fulminer contre les Anglais. Le gouvernement exilé en Angleterre est un ramassis de «laquais de la Cité de Londres et des 200 familles», qui, de srucroît, «ont souillé le blason du Roi» (ce qui, sous la plume d'un militant communiste, est assez étonnant, puisque les communistes s'opposeront avec la dernière énergie au retour du monarque après 1945 et que Julien Lahaut criera «Vive la République!», au moment de la prestation de serment de Baudouin 1er; Lahaut sera mystérieusement assassiné par des inconnus, sur le pas de sa porte, quelques semaines plus tard...). Le 16 juin 1940, Uilenspiegel se félicite de l'entrée des troupes de Mussolini dans les Alpes françaises: «cela hâtera la débâcle des impérialistes». Le même journal, le 21 juillet 40, applaudit aux propositions de paix de Hitler, en concluant: «Plus vite les boutefeux occidentaux seront battus, mieux cela vaudra». En septembre 1940, La Vérité se félicite du fait que l'URSS ait supprimé «ce foyer de guerre né de Versailles qu'était la Pologne des seigneurs»; et il ajoute: «Les fauteurs de guerre anglo-français et leurs valets, les chefs de la social-démocratie, rejetèrent dédaigneusement les propositions allemandes appuyées à l'époque par l'URSS». Le 15 janvier 1941, Clarté insulte les troupes belges recrutées à Londres: c'est une «Légion Etrangère» destinée à servir «les magnats britanniques auxquels [le gouvernement Spaak-Pierlot de Londres] a déjà livré le Congo» (et voilà les communistes défendant le colonialisme belge, pourtant ultra-capitaliste dans ses pratiques!). Liberté et Drapeau Rouge se félicitent de la révolte anti-britannique de Rachid Ali en Irak, des mouvements indépendantistes indiens qui sabotent le recrutement de troupes aux Indes, de la disparition de la Yougoslavie, et de l'occupation de la Grèce (qui avait eu le tort d'abriter des troupes britanniques «menaçant l'URSS»!) (éditions de mai 1941).

Mais ces vigoureuses tirades pro-allemandes et anti-britanniques se feront moins enthousiastes pour plusieurs motifs: 1) les autorités d'occupation sont conservatrices et refusent toutes concessions d'ordre social; 2) les Allemands se servent des stocks belges de vivres et de matières premières, accentuant la précarité dans les couches les plus pauvres de la population; 3) les divergences entre Allemands et Soviétiques se font sentir; ce qui conduit certains chefs communistes à suivre les mots d'ordre consignés dans un article prémonitoire, paru avant mai 40, de Temps Nouveaux (n°2, 1940), où on lit: «Ce qu'il faut souhaiter, c'est une paix juste et durable, par un accord entre les deux plus fortes puissances du globe: les Etats-Unis et l'URSS». Finalement, la presse communiste affirmera que «l'avenir n'appartient ni à Hitler ni à Churchill». Ou, comme l'exprime un titre sans ambigüité de Liberté (14 avril 41): «Churchill ou Hitler? Les travailleurs ne choisissent pas entre la peste et le choléra»; 4) Les communistes, tout comme les socialistes de l'UTMI, sont furieux de voir que les Allemands donnent les postes-clef aux militants des partis autoritaires de droite, Nationalistes flamands du VNV et Rexistes de Degrelle. Les Rouges se sentent floués.

Le 22 juin 1941, le pacte germano-soviétique a vécu. Les communistes poursuivront dès lors les mots d'ordre parus dans Temps Nouveaux: alliance avec Roosevelt et Staline, contre les vieilles puissances européennes.

Raoul FOLCREY.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, communisme, belgique, belgicana, collaboration, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 10 août 2009

La gauche et la collaboration en Belgique: De Man, les syndicats et le Front du Travail

De Man (debout) avec Emile Vandervelde avant la guerre

La gauche et la collaboration en Belgique

De Man, les syndicats et le Front du Travail

par Raoul FOLCREY

La collaboration de gauche en Belgique? Elle prend son envol avec le manifeste que Henri De Man, chef de file du Parti Ouvrier Belge (POB), publie et diffuse dès le 28 juin 1940. De Man (1885-1953) a été agitateur socialiste dès l'âge de 17 ans, polyglotte, correspondant en Belgique de la social-démocratie allemande et des travaillistes britanniques avant 1914, volontaire de guerre, diplomate au service du Roi Albert 1er, professeur à Francfort avant le nazisme, initiateur du mouvement planiste en Europe dans les années 30, ministre, président du POB; avec une telle biographie, il a été sans conteste l'une des figures les plus marquantes du socialisme marxiste européen. Hérétique du marxisme, sa vision du socialisme n'est pas matérialiste, elle repose sur les mobiles psychologiques des masses frustrées, aspirant à la dignité. Le socialisme, dans ce sens, est une formidable revendication d'ordre éthique. Ascète, sportif, De Man, issu de la bonne bourgeoisie anversoise, n'a jamais aimé le luxe. Le socialisme, déduit-il de cette option personnelle, ne doit pas embourgeoiser les masses mais leur apporter le nécessaire et les rendre spartiates.

Avec son fameux Plan du Travail de Noël 1933, De Man donne au socialisme une impulsion volontariste et morale qui séduira les masses, les détournera du communisme et du fascisme. Les intellectuels contestataires français, ceux que Loubet del Bayle a nommé les «non-conformistes des années 30», s'enthousiasmeront pour le Plan et pour ses implications éthiques. Pour l'équipe d'Esprit (regroupée autour d'Emmanuel Mounier), d'Ordre Nouveau (Robert Aron et A. Dandieu), de Lutte des Jeunes (Bertrand de Jouvenel), de l'Homme Nouveau (Roditi), De Man devient une sorte de prophète. Côté socialiste, en France, ce sera surtout le groupe «Révolution Constructive» (avec Georges Lefranc, Robert Marjolin, etc.) qui se fera la caisse de résonnance des idées de Henri De Man. Pierre Ganivet, alias Achille Dauphin-Meunier, adopte également le planisme demanien dans sa revue syndicaliste révolutionnaire L'Homme réel. Au sein du parti, Léon Blum craint le Plan du Travail:

- parce qu'il risque de diviser le parti;

- parce qu'il implique une économie mixte et tend à préserver voire à consolider le secteur libre de l'économie;

- parce qu'il crée une sorte de «régime intermédiaire» entre le capitalisme et le socialisme;

- parce que la critique du parlementarisme, implicite chez De Man, rapproche son socialisme du fascisme.

Pour Déat, les idées planistes, exposées notamment par De Man à l'Abbaye de Pontigny (septembre 1934), reflètent un pragmatisme de la liberté, une approche de l'économie et de la société proche du New Deal de Roosevelt, et ne relèvent nullement du vieux réformise social-démocrate. Le planisme, avait affirmé Déat dans l'Homme Nouveau (n°6, juin 1934), n'impliquait aucune politique de compromis ou de compromissions car il était essentiellement révolutionnaire: il voulait agir sur les structures et les institutions et les modifier de fond en comble. Presqu'au même moment, se tenait un Congrès socialiste à Toulouse: la plupart des mandats de «Révolution Constructive» s'alignent sur les propositions de Blum, sauf deux délégués, parmi lesquels Georges Soulès, alias Raymond Abellio, représentant le département de la Drôme. Georges Valois, proudhonien un moment proche de l'AF, est hostile à De Man, sans doute pour des motifs personnels, mais accentue, par ses publications, l'impact du courant para-planiste ou dirigiste en France.

Or, à cette époque, pour bouleverser les institutions, pour jouer sur les «structures», pour parfaire un plan, de quelque nature qu'il soit, il faut un pouvoir autoritaire. Il faut inaugurer l'«ère des directeurs». Pratique «directoriale», planification, etc. ne sont guère possible dans un régime parlementaire où tout est soumis à discussion. Les socialistes éthiques, ascètes et spartiates, anti-bourgeois et combatifs, méprisaient souverainement les parlottes parlementaires qui ne résolvaient rien, n'arrachaient pas à la misère les familles ouvrières frappées par le chômage et la récession. Dans son terrible livre, La Cohue de 40, Léon Degrelle croque avec la férocité qu'on lui connaît, un portrait du socialisme belge en déliquescence et de De Man, surplombant cet aréopage de «vieux lendores adipeux, aux visages brouillés, pareils à des tartes aux abricots qui ont trop coulé dans la vitrine» (p. 175). De Man, et les plus jeunes militants et intellectuels du parti, avaient pedu la foi dans la religion démocratique.

Dès le déclenchement des hostilités, en septembre 1939, De Man opte personnellement contre la guerre, pour la neutralité absolue de la Belgique, proclamée par le Roi dès octobre 1936. Fin 1939, avec l'appui de quelques jeunes militants flamands, dont Edgard Delvo, il fonde une revue, Leiding (Direction), ouvertement orientée vers les conceptions totalitaires de l'époque, dit Degrelle. Il serait peut-être plus juste de dire que le socialisme planiste y devenait plus intransigeant et voulait unir, sans plus perdre de temps, les citoyens lassés du parlementarisme en un front uni, rassemblé derrière la personne du Roi Léopold III.

Après l'effondrement de mai-juin 1940, De Man publie un «manifeste aux membres du POB», où figurent deux phrases qui lui ont été reprochées: «Pour les classes laborieuses et pour le socialisme, cet effondrement d'un monde décrépit, loin d'être un désastre, est une délivrance»; «[le verdict de la guerre] est clair. Il condamne les régimes où les discours remplacent les actes, où les responsabilités s'éparpillent dans le bavardage des assemblées, où le slogan de la liberté individuelle sert d'oreiller à l'égoïsme conservateur. Il appelle une époque où une élite, préférant la vie dangereuse et rapide à la vie facile et lente, et cherchant la responsabilité au lieu de la fuir, bâtira un monde nouveau».

Ces phrases tonifiantes, aux mâles accents, étaient suivies d'un appel à construire le socialisme dans un cadre nouveau. Cet appel a été entendu. De toutes pièces, De Man commence par créer un syndicat unique, l'UTMI (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), officiellement constitué le 22 novembre 1940, après d'âpres discussions avec le représentant du Front du Travail allemand, le Dr. Voss. De Man, ami du Roi, voulait sauvegarder l'unité belge: son syndicat serait dès lors unitaire, ne serait pas scindé en une aile flamande et une aile wallonne. Le Dr. Voss, visant l'éclatement du cadre belge en deux entités plus facilement absorbables par le Reich, impose la présence des nationalistes flamands du VNV dans le comité central composé de socialistes, de démocrates-chrétiens, de syndicalistes libéraux. Edgard Delvo, ancien socialiste, auteur d'un ouvrage préfacé par De Man et paru à Anvers en 1939, collaborateur de Leiding, la revue neutraliste hostile à toute participation belge aux côtés des Anglais et des Français, théoricien d'un «socialisme démocratique» ou plutôt d'un populisme socialiste, est l'homme du VNV au sein de ce comité. En 1942, poussé par les services du Front du Travail allemand, Delvo deviendra le maître absolu de l'UTMI. Ce coup de force des nationalistes provoque la rupture entre De Man et son syndicat: l'ancien chef du POB quitte Bruxelles et se réfugie en Haute-Savoie, grâce à l'aide d'Otto Abetz. Il sera désormais un «cavalier seul». Les socialistes, les libéraux et les jocistes quittent l'UTMI en 1942, laissant à Delvo les effectifs nationalistes flamands et wallons, peu nombreux mais très résolus.

En Wallonie, dès la parution du Manifeste du 28 juin 1940, plusieurs journalistes socialistes deviennent du jour au lendemain des zélotes enragés de la collaboration. Ainsi, le Journal de Charleroi, organe socialiste bon teint depuis des décennies, était édité par une société dont l'aristocratique famille Bufquin des Essarts étaient largement propriétaire. Dès les premiers jours de juin 40, un rédacteur du journal, J. Spilette s'empare du journal et le fait paraître dès le 6, avant même d'avoir créé une nouvelle société, ce qu'il fera le 8. En novembre 1940, Spilette, avançant ses pions sans sourciller, s'était emparé de toute la petite presse de la province du Hainaut et augmentait les ventes. Els De Bens, une germaniste spécialisée dans l'histoire de la presse belge sous l'occupation, écrit que l'influence de De Man était prépondérante dans le journal. Spilette défendait, envers et contre les injonctions des autorités allemandes, les positions de De Man: syndicat unique, augmentation des salaires, etc. Spilette baptisait «national-socialisme» la forme néo-demaniste de socialisme qu'il affichait dans son quotidien. Ensuite, rompant avec De Man, Spilette et ses collaborateurs passent, non pas à la collaboration modérée ou à la collaboration rexiste/degrellienne, mais à la collaboration maximaliste, regroupée dans une association au nom évocateur: l'AGRA, soit «Amis du Grand Reich Allemand». L'AGRA, dont le recrutement était essentiellement composé de gens de gauche, s'opposait au rexisme de Degrelle, marqué par un héritage catholique. Les deux formations finiront par s'entendre en coordonnant leurs efforts pour recruter des hommes pour le NSKK. Le 18 octobre 1941, le Journal de Charleroi fait de la surenchère: il publie un manifeste corsé, celui du Mouvement National-Socialiste wallon, où il est question de créer un «Etat raciste» wallon. Spilette appelle ses concitoyens à rejoindre cette formation «authentiquement socialiste».

A Liège, le quotidien La Légia, après avoir été dirigé par des citoyens allemands, tombe entre les mains de Pierre Hubermont, écrivain, lauréat d'un prix de «littérature prolétarienne» à Paris en 1931, pour son roman Treize hommes dans la mine. Les Allemands ou Belges de langue ou de souche allemandes, actionnaires de la société ou rédacteurs du journal, entendaient germaniser totalement le quotidien. Pierre Hubermont entend, lui, défendre un enracinement wallon, socialiste et modérément germanophile. Cette option, il la défendra dans une série de journaux culturels à plus petit tirage, édités par la «Communauté Culturelle Wallonne» (CCW). Parmi ces journaux, La Wallonie, revue culturelle de bon niveau. Dans ses éditoriaux, Hubermont jette les bases idéologiques d'une collaboration germano-wallonne: défense de l'originalité wallonne, rappel du passé millénaire commun entre Wallons et Allemands, critique de la politique française visant, depuis Richelieu, à annexer la rive gauche du Rhin, défense de l'UTMI et de ses spécificités syndicales.

Fin 1943, les services de la SS envoient un certain Dr. Sommer en Wallonie pour mettre sur pied des structures censées dépasser le maximalisme de l'AGRA. Parmi elles: la Deutsch-Wallonische Arbeitsgemeinschaft, en abrégé DEWAG, dirigée par un certain Ernest Ernaelsteen. Ce sera un échec. Malgré l'appui financier de la SS. DEWAG tentera de se donner une base en noyautant les «cercles wallons» de R. De Moor (AGRA), foyers de détente des ouvriers wallons en Allemagne, et les «maisons wallonnes», dirigée par Paul Garain, président de l'UTMI wallonne, qui pactisera avec Rex.

Quelles conclusion tirer de ce bref sommaire de la «collaboration de gauche»? Quelles ont pu être les motivations de ces hommes, et plus particulièrement de De Man, de Delvo et d'Hubermont (de son vrai nom Joseph Jumeau)?

La réponse se trouve dans un mémoire rédigé par la soeur d'Hubermont, A. Jumeau, pour demander sa libération. Mlle Jumeau analyse les motivations de son frère, demeuré toujours socialiste dans l'âme. «Une cause pour laquelle mon frère restait fanatiquement attaché, en dehors des questions d'humanisme, était celle de l'Europe. Il était d'ailleurs Européen dans la mesure où il était humaniste, considérant l'Europe comme la Patrie de l'humanisme (...) Cette cause européenne avait été celle du socialisme depuis ses débuts. L'internationalisme du 19° siècle n'était-il pas surtout européen et pro-germanique? L'expérience de 1914-1918 n'avait pas guéri les partis socialistes de leur germanophilie (...). ... la direction du parti socialiste était pro-allemande. Et, au moment de l'occupation de la Ruhr, ..., [mon frère] a dû aligner son opinion sur celle de Vandervelde (ndlr: chef du parti socialiste belge) et de De Brouckère (ndlr: autre leader socialiste), qui étaient opposés aux mesures de sanctions contre l'Allemagne. Le peuple (ndlr: journal officiel du POB), jusqu'en 1933, c'est-à-dire jusqu'à la prise du pouvoir par Hitler, a pris délibérément et systématiquement fait et cause pour l'Allemagne, dans toutes les controverses internationales. Il a systématiquement préconisé le désarmement de la France et de la Belgique, alors que tout démontrait la volonté de l'Allemagne de prendre sa revanche. Mon frère (...) n'avait pu du jour au lendemain opérer le retournement qui fut celui des politiciens socialistes. Pour lui, si l'Allemagne avait été une victime du traité de Versailles avant 1933, elle l'était aussi après 1933 (...). Et si la cause de l'unité européenne était bonne avant 1933, lorsque Briand s'en faisait le champion, elle l'était toujours après 1933, même lorsque les Allemands la reprenaient à leur compte (...). [Mon frère] partait de l'idée que la Belgique avait toujours été le champ de bataille des puissances européennes rivales et que la fin des guerres européennes, que l'unification de l'Europe, ferait ipso facto la prospérité de la Belgique».

Tels étaient bien les ingrédients humanistes et internationalistes des réflexes partagés par De Man, Delvo et Hubermont. Même s'ils n'ont pas pris les mêmes options sur le plan pratique: De Man et Hubermont sont partisans de l'unité belge, le premier, ami du Roi, étant centraliste, le second, conscient des différences fondamentales entre Flamands et Wallons, étant fédéraliste; Delvo sacrifie l'unité belge et rêve, avec ses camarades nationalistes flamands, à une grande confédération des nations germaniques et scandinaves, regroupées autour de l'Allemagne (ce point de vue était partagé par Quisling en Norvège et Rost van Tonningen aux Pays-Bas). Mais dans les trois cas, nous percevons 1) une hostilité aux guerres inter-européennes, comme chez Briand, Stresemann et De Brinon; 2) une volonté de créer une force politique internationale, capable d'intégrer les nationalismes sans en gommer les spécificités; une inter-nationale comportant forcément plusieurs nations solidaires; Delvo croira trouver cet internationalisme dans le Front du Travail allemand du Dr. Ley; 3) une aspiration à bâtir un socialisme en prise directe avec le peuple et ses sentiments.

De Man connaîtra l'exil en Suisse, sans que Bruxelles n'ose réclamer son extradition, car son procès découvrirait la couronne. Delvo sera condamné à mort par contumace, vivra en exil en Allemagne pendant vingt-cinq ans, reviendra à Bruxelles et rédigera trois livres pour expliquer son action. Hubermont, lourdement condamné, sortira de prison et vivra presque centenaire, oublié de tous.

Raoul FOLCREY.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, gauches, socialisme, collaboration, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, belgique, belgicana, syndicalisme, planisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 09 août 2009

El genocidio de Hiroshima

El genocidio de Hiroshima

Hace 64 años el presidente Truman ordeno lanzar la primera bomba atomica contra la humanidad, cometiendo un genocidio que aun no se ha juzgado en ningun tribunal internacional

El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos asesino a mas de 200.000 civiles en la ciudad de Hiroshima, lanzando contra ella la primera bomba nuclear utilizada como arma de guerra en la historia de la humanidad, y tres dias despues sucedio lo mismo en Nagasaki. Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad había fallecido los días de los bombardeos y el resto por heridas incurables o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación.

El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos asesino a mas de 200.000 civiles en la ciudad de Hiroshima, lanzando contra ella la primera bomba nuclear utilizada como arma de guerra en la historia de la humanidad, y tres dias despues sucedio lo mismo en Nagasaki. Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, aunque solo la mitad había fallecido los días de los bombardeos y el resto por heridas incurables o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación.

El presidente Harry S. Truman, quien ordeno el bombardeo, no lo hizo para acabar con la guerra y la escasa resistencia de Japon. Los mismos japoneses estaban intentando negociar la paz, y habian pedido la mediacion a Stalin. Antes de que la URSS pudiera aceptarla, EE.UU. se encargo de que las negociaciones de paz no tuvieran lugar y Japon se entregara a una rendicion incondicional. Japon ya estaba practicamente vencido, y la escusa de que la bomba se lanzo para evitar “mas muertes de civiles”, como cinicamente aseguro Truman, se desarma cuando miramos los miles de japoneses inocentes que murieron con los lanzamientos. En ningun caso hubieran muerto tantos si la guerra hubiera durado dos meses mas.

Estados Unidos demostro con el uso de la bomba atomica la calidad humana de sus dirigentes, su personalidad genocida. La Segunda Guerra Mundial pasara a la historia no solo por el holocausto perpetrado por los nazis, contra judios, gitanos, comunistas y homosexuales (entre otros), sino tambien por la extrema crueldad de Estados Unidos, que entonces demostro que la vida humana no le importa lo mas minimo, actitud que ha continuado de diversas formas asesinas hasta hoy dia.

El genocidio de Hiroshima y Nagasaki no ha sido juzgado por ningun tribunal internacional todavia, porque los genocidas fueron los vencedores en esta ocasion. No hubo Tribunal de Nuremberg para Truman y sus secuaces. Pero la historia, a pesar de las justificaciones que han inventado los medios de comunicacion actuando de silenciador moral, no deja de mostrarnos lo horrible de los actos de los que son capaces de utilizar cualquier metodo para lograr sus fines materiales.

Con una hipocresia que hiela toda capacidad de sentimiento, que indigna hasta a las piedras, los EEUU han venido acusando a todos sus enemigos de asesinos, crueles genocidas, o tiranos, mientras que ellos, tras el silenciador de la opinion publica, creada por los escribanos y voceros del sistema, muy bien pagados, continuan orgullosos de sus crimenes y ejecutándolos, de una manera u otra, hasta el presente y a lo largo de todo el planeta.

Aunque de sus horrendos y continuos crimenes el asesinato de 220.000 japoneses de un golpe, (sin contar las secuelas radioactivas producidas en los pocos supervivientes), el genocidio producido por el lanzamiento de las dos unicas bombas nucleares lanzadas hasta hoy contra la humanidad, es, si cabe, el mas ilustrativo de la verdadera naturaleza criminal del imperio yankee y del corazon podrido de sus primeros peones, los presidentes de Estados Unidos (independientemente del color de su piel).

Jose Luis Forneo

Extraído de CuestiónateloTodo.

00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, japon, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, armes nucléaires, bombe atomique, pacifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 08 août 2009

1979: Guerres secrètes au Moyent Orient

1979: Guerres secrètes au Moyen Orient

L’incroyable année 1979 a vu se succéder des événements qui ont changé le cours de notre histoire : révolution iranienne, accords de Camp David, prise d’otages de La Mecque et de l’ambassade américaine à Téhéran, et enfin, invasion soviétique de l’Afghanistan… Voici comment, pendant cette période, la France a cru pouvoir manipuler l’ayatollah Khomeiny et prendre en Iran la place des Américains, comment le Mossad a organisé, en pleine révolution islamique, l’exode clandestin de dizaines de milliers de Juifs iraniens, et comment le royaume saoudien a fait appel au GIGN français pour libérer les lieux saints de l’islam occupés par des terroristes avec, à la clé, une récompense inattendue. On lève ici le voile sur les complicités occidentales qui ont permis au Pakistan, bien avant l’Iran, de mettre sur pied le premier programme nucléaire islamique et l’on découvre de quelle manière les services de renseignement saoudiens et pakistanais ont organisé les réseaux de financement et d’armement d’intégristes prêts à se retourner contre l’Occident. Les services secrets de tous bords – CIA, Sdece, Mossad… – et les présidents Carter et Giscard d’Estaing ont joué dans cette époque agitée un rôle crucial et parfois trouble, entraînant une série de réactions en chaîne. En quelques mois, le Moyen-Orient a basculé, et le monde entier avec lui, favorisant l’avènement d’un islamisme radical aujourd’hui florissant.

Yvonnick Denoël est éditeur et historien. Il a notamment publié Le livre noir de la CIA (Nouveau Monde éditions, 2007).

Disponible sur Amazon

14:32 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, années 70, géopolitique, moyen orient, guerre, iran |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 29 juillet 2009

Réflexions sur le destin de Dara Shukoh

Réflexions sur le destin de Dara Shukoh

Un musulman peut-il être tolérant? Faire preuve de tolérance d’esprit? Etre sincèrement intéressé aux autres cultures? Oui, bien sûr, il existe indubitablement de tels musulmans. La seconde question que nous posons: quel a été leur sort?

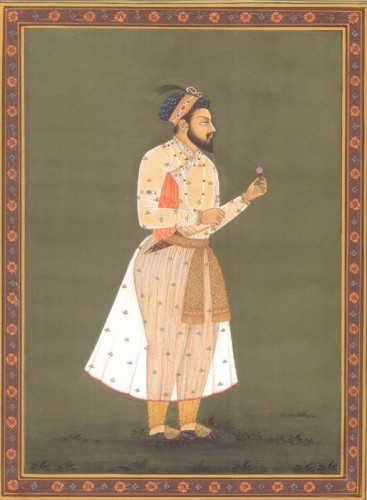

Dara Shukoh (1615-1659) était le fils aîné de l’Empereur moghol Shah Jahan et de son épouse favorite Mumtaz Mahal. Lorsque celle-ci mourut à la suite de son quatorzième accouchement, son époux fit construire pour elle un superbe monument funéraire, en dehors de sa capitale Agra, le fameux Taj Mahal. Après l’achèvement du bâtiment, il fit trancher la main à tous les maîtres d’oeuvre de cette merveille architecturale, de façon à ce qu’ils ne puissent pas en reproduire de pareilles ailleurs. Le Prince héritier Dara Shukoh reçut une bonne éducation, large d’esprit, que nous aurions qualifié d’“humaniste” en Europe. Il devint adepte du soufisme, une branche mystique à l’intérieur de l’islam. Il était un élève du saint soufi Mian Mir de Lahore. En disant cela, je n’ai pas dit grand chose car le soufisme présente un vaste éventail de variétés et de tendances.

On dit souvent que le soufisme est plus tolérant et plus large d’esprit que l’islam ortohdoxe. C’est partiellement vrai. Certains soufis ont été d’effroyables fanatiques. Comme, par exemple, Mouïnouddin Tchichti qui, en tant qu’espion, a préparé la plus sanglante invasion de l’Inde par Mohammed Ghori (en 1192). Même Faridouddin Attar, connu comme doux poète, a écrit un chant à la louange de Mahmoud de Ghazni, autre grand massacreur d’“infidèles”. Dara Shukoh lui, était d’une toute autre trempe. Il cherchait une base commune à l’hindouïsme et à l’islam. Dans ce but, il traduisit pour la toute première fois en persan les textes qui forment le noyau de la philosophie indienne, les Upanishads (“l’enseignement confidentiel”). Il expliqua les conclusions de ses recherches dans un ouvrage intitulé “Madschma al-Bahrain”, ou “Le confluent de deux mers”. Oui, concluait-il, de fait, l’hindouïsme et l’islam dans sa variante soufie, sont une seule et même chose. Tous deux valorisent l’“unité de l’Etre”. En posant ces conclusions, Dara Shukoh donnait une base philosophique à la politique que menait la dynastie moghole depuis près d’un siècle: faire cohabiter dans l’harmonie hindous et musulmans en arrondissant les angles du principe musulman d’inégalité entre croyants et idolâtres. Contrairement au régime tyrannique et fanatique du Sultanat de Delhi (1206 à 1526), qui avait sans cesse été confronté à des révoltes hindoues et des vendettas entre divers partis musulmans, l’Empire moghol, à partir du grand-père de Dara Shukoh, Akbar (1556-1605), reposait sur un compromis avec les Hindous, notamment par l’abrogation de l’impôt de tolérance que devaient payer tous les non-musulmans, par l’autorisation de rebâtir les temples qui avaient été détruits et par l’intronisation de princes hindous dans l’appareil administratif de l’Empire. Ces princes devaient servir de contre-poids pour le régime du Padishah (l’Empereur moghol), qui avait bien des ennemis dans le camp musulman: certains seigneurs et les clercs les plus radicaux, sous la houlette de Ahmad Sirhindi (mort en 1624), qui condamnaient sa politique de compromis. Le plus jeune frère de Dara Shukoh, Aurangzeb, appartenait, lui, à l’école de Sirhindi. Aurangzeb fulminait contre la politique d’apaisement de Dara Shukoh, avec son principe de dialogue inter-religieux et sa valorisation de la spiritualité par-delà l’exotérisme des pratiquants. Aurangzeb reprochait également à son frère de pratiquer l’art de la peinture et de favoriser les arts de la scène. Reproduire le visage humain est explicitement interdit par la religion islamique, bien que les princes les plus éclairés l’aient toujours toléré, du moins tant qu’on ne cherchait pas à peindre ou dessiner Dieu ou le Prophète.

Aurangzeb était un homme de stricte obédience. Il fit tout ce qu’il put pour décourager des pratiques non islamiques comme le théâtre, la danse et la musique. Plus tard, quand il fut devenu Padishah, il congédia les musiciens de la cour; ceux-ci manifestèrent alors devant le palais, en trimbalant un cerceuil pour simuler l’enterrement de la Muse. Aurangzeb leur cria alors de l’enterrer bien profondément pour qu’il n’ait plus jamais à entendre parler d’elle dans l’avenir. Il voulait ainsi se montrer féal disciple du Prophète qui se bouchait les oreilles lorsqu’il entendait jouer de la musique. Ce fut donc Aurangzeb qui devint Padishah et non Dara Shukoh. En 1657, Shah Jahan tomba malade et, aussitôt, une querelle éclata entre ses quatre fils pour sa succession. Dara Shukoh, qui était l’aîné donc le prince héritier en titre, bénéficiait du soutien de son père. Dans un premier temps, il vainquit son frère, Shah Shuja, qui s’était proclamé Padishah. Mais il fut vaincu à son tour le 8 juin 1658, lors de la Bataille de Samogarh, près d’Agra, où il faisait face aux troupes d’Aurangzeb. Dara Shukoh put prendre la fuite et commencer à lever une nouvelle armée lorsqu’un traître le livra à son frère. Les juges islamiques le condamnèrent à mort pour hérésie. On le couvrit de chaînes, on le promena à travers la ville pour l’humilier et on le tortura jusqu’à ce que mort s’ensuive. De sa propre main, Aurangzeb trancha la tête de Dara Shukoh, son frère, et l’envoya à leur père, qu’il avait fait enfermer dans une tour, où il resta les huit dernières années de sa vie, avec toutefois une faveur: il bénéficiait d’une vue sur le Taj Mahal. Le monument dédié à l’amour...

“Moestasjrik”/ “ ’t Pallieterke” (Anvers, 21 juin 2006, trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, histoire, islam, dialogue interculturel, tolérance, hindouïsme, soufisme, tradition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 juillet 2009

Le débarquement à Dieppe fut-il un fiasco?

Erich KÖRNER-LAKATOS:

Le débarquement à Dieppe fut-il un fiasco?

19 août 1942: dans le courant de l’après-midi la “radio grande-allemande” annonce une nouvelle depuis le quartier général du Führer, le Werwolf, situé alors près de Vinnitza en Ukraine. Après l’habituel morceau de musique, les auditeurs apprennent par leur poste qu’une “invasion” vient d’échouer à l’Ouest.

“Le Commandement suprême de la Wehrmacht fait savoir qu’un débarquement de grande ampleur de troupes anglaises, américaines, canadiennes et gaullistes, dont les effectifs s’élèvent à une division pour la première vague, a eu lieu dans les premières heures de la matinée près de Dieppe sur la côte française de la Manche; cette tentative de débarquement a bénéficié de l’appui de forces navales et aériennes importantes et a été soutenue par des blindés; les forces allemandes chargées de défendre la côte ont brisé l’élan de l’ennemi qui avait essuyé des pertes élevées et sanglantes (...)”.

Un mois plus tôt, le 22 juillet 1942, Staline avait exigé, sur le ton de l’ultimatum, que ses alliés occidentaux ouvrissent un second front. En effet, le dictateur soviétique venait d’encaisser l’offensive estivale du groupe d’armées allemandes “Süd”: ses défenses étaient profondément ébranlées et il demandait qu’une offensive à l’Ouest soulage ses propres troupes. Ce sera surtout son représentant à Washington, son ancien ministre des affaires étrangères, Maxime Litvinov, qui insistera pour que les Occidentaux prennent des mesures concrètes. Winston Churchill temporise, promet aux Russes qu’il agira dans un an, car un débarquement exige des préparations de grande ampleur. La première tentative de s’incruster sur le sol français sera donc ce débarquement offensif, tenté sur les côtes normandes de la Manche, près de Dieppe.

Cette petite ville se situe dans le département de Seine-Maritime, à environ cent kilomètres au nord-est du Havre. Dès le départ, la tentative de débarquement des Alliés, dont le nom de code était “Jubilee”, connut la malchance. Une partie des trois à quatre cents navires de débarquement rencontra, quand la nuit était encore noire, un convoi de la marine allemande, chargé de surveiller le littoral. Elle perdit ainsi d’emblée tout effet de surprise.

A six heures du matin, le débarquement commence en trois endroits. 6100 hommes mettent pied à terre, pour la plupart appartenant à la 2ème Division canadienne du Général Roberts. Des unités de commandos de la Royal Navy les assistent.

L’ensemble de l’opération s’effectue sous un parapluie aérien de centaines de Spitfires et Hurricanes. Mais les attaquants se heurtent à une forte résistance, à laquelle ils ne s’attendaient pas: celle des hommes du 71ème Régiment d’infanterie du Lieutenant-Colonel allemand Bartel. L’artillerie côtière allemande est bien placée et les chasseurs Focke-Wulf procurent un appui-feu appréciable.

Les Canadiens sont plus nombreux mais inexpérimentés: ils ne font pas le poids devant les soldats éprouvés de la Wehrmacht dans les combats rapprochés le long des plages. Dans le ciel, toutefois, aucun des deux camps n’a le dessus: les Anglais, les Polonais exilés et les Américains perdent 98 avions, tandis que les Allemands en perdent 91. Vers midi, les Canadiens doivent déjà se replier; leurs chefs décident que le réembarquement aura lieu vers 15 h. Peu parmi les soldats débarqués retourneront ce jour-là en Angleterre, seulement un petit tiers. 1179 attaquants (dont près de 900 Canadiens) tomberont au combat; 2190 seront prisonniers, dont 60 officiers canadiens. Six cents prisonniers sont blessés et soignés sur place. Les Alliés perdent 28 chars et de nombreux navires de débarquement, ainsi que quatre destroyers et sept navires de transport. La Wehrmacht annonce 311 morts ou disparus et 280 blessés.

Officiellement, Londres tente de minimiser l’échec de Dieppe comme étant “un exercice armé de reconnaissance”. Pour les Allemands, en revanche, ce 19 août est la journée qui a prouvé que le Mur de l’Atlantique pouvait tenir, sans qu’il ne faille, insistait le haut commandement de la Wehrmacht, engager des réserves supplémentaires, constituées de troupes aguerries.

Mais cette propagande allemande cachait la vérité: l’aventure de Dieppe n’est nullement l’échec allié qu’elle a décrit pour les besoins de la cause. L’objectif de l’Opération “Jubilee” n’était pas d’ouvrir un second front à l’Ouest comme le réclamait Staline (pour le faire, il aurait fallu des effectifs bien supérieurs à ceux d’une simple division); ce n’était pas davantage un exercice général en prévision du débarquement de 1944, car on aurait pu le faire à bien moindre prix en Angleterre sous la forme de manoeuvres. Non: l’objectif de “Jubilee” n’était ni plus ni moins “Freya”, la plus moderne des stations radar allemandes, installée près de Dieppe. Son rayon d’action dépassait les 200 km et couvrait une bonne partie de l’Angleterre, ce qui permettait aux Allemands de détecter le décollage des escadres de bombardiers alliés immédiatement après leur envol.

C’est pour mener à bien ce coup de main contre “Freya” que les Britanniques ont déployé cette opération commando surdimensionnée. Le personnage-clef de l’opération est un Canadien de 28 ans, d’origine juive-polonaise, Jack Nissenthal. Il était un expert en radar particulièrement doué. Il s’est retrouvé à la pointe des opérations, tout à l’avant, où cela “pétait” le plus. Il était l’un des rares savants qui connaissaient en tous ses détails la technologie alliée des radars. Lors du débarquement de Dieppe, il était flanqué de dix soldats d’élite, non seulement pour sa protection mais pour celle du savoir-faire allié en matières de radar, car ces hommes ont reçu aussi pour mission complémentaire —et comme ordre strict— de ne pas laisser Nissenthal tomber vivant aux mains des Allemands. Nissenthal avait d’ailleurs reçu à cette fin une capsule de cyanure.

Nissenthal, homme de beaucoup d’allant, athlétique et impétueux, est parvenu, sous une pluie de balles allemandes, en perdant sept de ses gardes-du-corps, à approcher par deux fois l’appareil “Freya” et d’en démonter d’importantes composantes qui ont fourni aux Alliés des connaissances précieuses sur les techniques radar allemandes.

Grâce à Dieppe et à Nissenthal, les attaques à grande échelle des bombardiers anglo-saxons sur l’Allemagne ont été rendues possible car les savants alliés avaient constaté qu’il suffisait de tromper les radars allemands en lançant de simple bandes de feuilles d’aluminium. L’effroyable attaque contre Hambourg, qui dura trois jours en 1943 et fut baptisée l’“Opération Gomorrhe”, eut lieu sans que les Allemands n’aient pu organisé la moindre défense sérieuse de la ville hanséatique.

Vu dans cette optique, le fiasco apparent de Dieppe est en réalité un succès préparé avec audace et obtenu au prix fort. C’est une entreprise de type “troupe d’assaut” qui a obligé par la suite les Allemands à garnir davantage le Mur de l’Atlantique, avec des forces qui leur ont cruellement manqué ailleurs.

Bien entendu, dans le contexte de l’époque, la propagande allemande ne pouvait voir l’affaire sous un tel angle. Dans les actualités allemandes, la “bataille victorieuse” de Dieppe a pris une ampleur considérable: on la passait et la repassait inlassablement au cinéma avant le film de fiction. En plus, les producteurs de reportages de guerre, issus des “PK” (les “compagnies de propagande”),ont publié une sorte de recueil, intitulé “Dieppe – die Bewährung des Küstenwestwalles” (= “Dieppe – Comment le Mur de la côte occidentale a tenu”).

Erich KÖRNER-LAKATOS.

(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°49/2005, trad. franç. : Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : secon, de guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre, militaria, années 40, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 14 juillet 2009

Le rôle du Vatican dans l'élaboration du Traité de Versailles

SYNERGIES EUROPÉENNES - Septembre 1986

Le rôle du Vatican dans l'élaboration du "Diktat" de Versailles

C'est un document très curieux qu'a réédité la Faksimile Verlag de Brème. Rédigé par un certain "Mannhart", ce texte, datant de 1938, accuse le Vatican d'avoir voulu la destruction de l'Allemagne prusso-centrée, née du génie politique de Bismarck. Procédant systématiquement, "Mannhart" a épluché toute la presse allemande, vaticane, italienne et française pour étayer sa thèse. Son travail a ceci d'intéressant qu'il aide à mettre en exergue les manigances d'Adenauer, catholique rhénan francophile. Et ainsi d'expliquer quelque peu la division actuelle de l'Allemagne, voulue dans les années 50 par le calamiteux ex-bourgmestre de Cologne.

Si en août 1914 le Vatican de Pie X souhaite la victoire de l'Autriche-Hongrie, puissance catholique, contre les Serbes et les Russes orthodoxes, le vent tournera à Rome en octobre 1914 quand le Cardinal Gasparri devient "Secrétaire d'Etat du Vatican", au-trement dit Ministre des Affaires Etrangères de l'Eglise. Le 7 janvier 1915, dans un journal américain, le New York Herald, les intentions de Gasparri apparaissent, à peine déguisées, pour la première fois: détacher les provinces catholiques de l'Allemagne du Sud de la Prusse protestante. Pour obtenir l'élimination du protestantisme en Allemagne septentrionale, donc pour "déprussianisé" l'ensemble créé par Bismarck, l'Eglise sera prête à tout, en tablant sur l'impérialisme français et en abandonnant l'Autriche-Hongrie. C'est parmi les partisans de cette "géopolitique" catholique que Clémenceau trouvera, en Allemagne, des alliés pour sa politique. A Versailles, le Vatican appuyera les annexions en faveur des nations catholiques, la France, la Belgique, l'Italie et la Pologne mais déplorera le démantèlement de la Monarchie austro-hongroise. Par la suite, ce jugement ambigu se maintiendra: anti-allemand à l'Ouest (en France et en Belgique, où la querelle se complique par l'avènement du mouvement flamand) et anti-bolchévique, c'est-à-dire anti-russe et relativement pro-allemand en Europe Centrale et en Europe de l'Est. "Mannhart" décrit avec minutie les complots du parti ultra-montain en Allemagne pendant la guerre.

Mannhart, Verrat um Gottes Lohn? Hintergründe des Diktates von Ver-sailles, Faksimile-Verlag, Bremen, 1985, 104 S., 13 DM.

Adresse: Faksimile-Verlag,

Postfach 66 01 80, D-2800 Bremen 66.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vatican, première guerre mondiale, histoire, versailles, diplomatie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 07 juillet 2009

Bibliographie sur les événements de "Yougoslavie"

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992

Bibliographie sur les événements de «Yougoslavie»

Pour comprendre la question croate

Walter SCHNEEFUSS, Die Kroaten und ihre Geschichte, Wilhelm Goldmann Verlag, Leipzig, 1942.

Cet ouvrage a paru pendant la guerre, au moment où l'Allemagne hitlérienne soutenait l'Etat oustachiste d'Ante Pavélic. Son analyse de la réalité politique, par conséquent, est marquée par ce contexte et n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. En revanche, son esquisse de l'histoire de la Croatie, depuis l'arrivée des premières tribus croates, en passant par les époques byzantines, italiennes, ottomanes et hongroises est l'une des présentations les plus claires de la question qui ait jamais été publiée en Europe de l'Ouest. L'auteur reconnaît les erreurs des administrations autrichienne et hongroise en Croatie, ce qui a suscité des désirs d'unification yougo-slave chez les intellectuels croates. Mais ces aspirations ont été dénaturées par la monarchie des Karageorgevitch. Les Croates ont alors revendiqué leur indépendance. Un livre à rechercher chez les bouquinistes!

Wolfgang LIBAL, Das Ende Jugoslawiens. Chronik einer Selbstzerstörung, Europaverlag, Wien/Zürich, 1991, 176 S., DM 29,-/öS 198,-. ISBN 3-203-51135-5.

Correspondant de plusieurs agences de presse et journaux allemands, suisses et autrichiens, Wolfgang Libal (né en 1912) est l'un des plus éminents spécialistes ès-affaires balkaniques de langue allemande. Son verdict: la «Seconde Yougoslavie» de Tito est morte. Elle vient de connaître le même sort que la «Première Yougoslavie» des Karageorgevitch. Elle a succombé à ses contradictions internes. Aucun des peuples de l'espace sud-slave n'a accepté l'hégémonie serbe puis serbo-communiste. Le poids du passé, des différences de tous ordres forgées au cours des siècles qui nous ont précédés, a pesé plus lourd que la volonté politique d'unir cette région d'Europe. Le livre de Libal retrace les péripéties de la vie politique et parlementaire yougoslave de 1918 à 1934, date de l'assassinat à Marseille du Roi Alexandre par les Macédoniens et les Oustachistes de Pavelic. Dans les querelles entre centralistes et fédéralistes, séparatistes et royalistes, nous retrouvons tous les clivages de l'espace yougoslave.

Jens REUTER, «Der Bürgerkrieg in Jugoslawien. Kriegsmüdigkeit, Kriegspsychose und Wirtschaftsverfall», in Europa Archiv. Zeitschrift für Internationale Politik, 1991/Nr. 24, 25.12.1991.

Bimensuel édité par la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Verlag für Internationale Politik, Bonn (Adenauerallee 131, D-5300 Bonn). ISSN 0014-2476.

L'auteur examine l'état des «mouvements pour la paix» (la «Marche des Mères», la «Caravane de la Paix», le «Referendum contre la guerre», etc.) en Serbie et en Voïvodine. Le gros de la population est hostile à la guerre. Mais le gouvernement tolère les parades de Tchetniks armés dans les rues et sur les places de marché de Belgrade. Le commerce des armes est libre et les partisans serbes peuvent vendre le produit de leurs pillages sur les marchés. Mais 30% seulement des réservistes serbes ont rejoint leurs unités lors de la mobilisation de l'automne 1991. A Belgrade, moins de 10%! Au Monténégro, 40% des rappelés ont répondu. A Zagreb, règne une psychose paralysante: les irréguliers serbes ne campent pas loin de la capitale croate.

Reuter se penche ensuite sur le problème des désertions, au début de l'automne 91: Bosniaques et Macédoniens ne veulent plus servir dans l'armée fédérale. En Macédoine, les fonctionnaires font disparaître les listes d'appelés; quelques jours plus tard, le Président macédonien Kiro Gligorov et son parlement décident officiellement de ne plus envoyer de soldats dans l'armée fédérale. La situation économique est catastrophique: en Serbie, la planche à billets fonctionne sans interruption, annonçant une inflation sans précédent; la Serbie a néanmoins pu dégager de substantiels surplus agricoles; en Croatie, l'économie est bloquée à cause des combats; la Slovénie a perdu 23% de son marché, qui était auparavant inter-yougoslave.

Wolfgang WAGNER, «Acht Lehren aus dem Fall Jugoslawien», in Europa Archiv. Zeitschrift für internationale Politik, 1992/2, 25.1.1992 (réf. et adresse ci-dessus).

Wagner énonce huit leçons de la crise yougoslave.

1. Quand l'Europe était partagée en deux blocs, elle vivait davantage en paix qu'à l'heure actuelle, où cette confrontation globale a disparu.

2. Les élections libres ne sont plus une garantie de voir les peuples vivre côte à côte en harmonie.

3. Il est faux de croire que la guerre a cessé d'être perçue comme moyen de la politique en Europe, malgré les expériences tragiques des deux guerres mondiales.

4. Les Etats-Unis ne veulent pas intervenir en Europe. Ils estiment que c'est le rôle des Européens de faire respecter les grands principes humanitaires dans les Balkans.

5. L'idée qu'il faut intervenir dans les affaires intérieures d'un Etat qui ne respecte pas les droits de l'homme reste une pure vue de l'esprit. Les réalités politiques continuent à s'imposer, dans toutes leurs dimensions tragiques, en dépit de ce vœu pieux, lancinant depuis la SDN.

6. Les moyens d'empêcher toute effusion de sang dans un conflit politique demeurent faibles.

7. Vu leur impuissance à agir et à résoudre les conflits, les gouvernements cherchent des dérivatifs humanitaires ou diplomatiques, non pas pour résoudre les problèmes par d'autres voies mais pour éviter qu'on ne leur reproche leur inaction.

8. Ni l'Europe ni le monde ne disposent d'une organisation internationale capable d'enrayer et d'arrêter les conflits contre la volonté de leurs protagonistes.

Waldemar HUMMER u. Peter HILPOLD, «Die Jugoslawien-Krise als ethnischer Konflikt», in Europa Archiv. Zeitschrift für internationale Politik, 1992/4, 25.2.1992.

Les auteurs partent du constat qu'en dépit des expulsions massives de minorités (surtout allemandes) après 1945, les conflits inter-ethniques en Europe demeurent aigus. La crise «yougoslave» en est la plus sanglante illustration. Tito avait réussi à maintenir l'équilibre entre les différents peuples de Yougoslavie en introduisant des mécanismes de rotation du personnel politique et administratif. Mais cet équilibre était précaire. Dès la mort du Maréchal, les troubles ont commencé au Kosovo, conduisant, par la suite, Belgrade à réduire l'autonomie accordée en 1963 à cette province ethniquement albanaise à 90%. Hummer et Hilpold analysent les textes de la nouvelle constitution croate et constatent que les règles de protection des minorités, telles qu'elles ont été élaborées par les instances européennes, sont respectées. La constitution croate prévoit également l'autonomie des communes de la Krajina, où les Serbes sont majoritaires. Les Serbes, opposés au nouvel Etat fédéral croate, contestent le principe de territorialité qui préside à l'attribution ou à la non-attribution des droits de minorité, comme l'emploi de la langue serbe (rédigée en caractères cyrilliques). Pour eux, l'emploi de la langue serbe devrait être possible partout sur le territoire de la Croatie indépendante. Ensuite, les droits des minorités doivent reposer sur le principe de réciprocité: si l'Etat A accorde des droits à la minorité B, majoritaire dans l'Etat B voisin, cet Etat B doit accorder les mêmes droits à la minorité A, majoritaire dans l'Etat A. Les Croates sont prêts à accorder ces droits aux Serbes de Croatie, à la condition que les Croates de Serbie jouissent exactement des mêmes droits. Les Slovènes ont exigé de l'Italie qu'elle accorde les mêmes droits aux 100.000 Slovènes d'Italie qu'accorde la Slovénie aux 3000 Italiens qui résident sur son territoire. Rome a refusé!

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, yougoslavie, balkans, bibliographie, histoire, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 06 juillet 2009

Wann war das Dritte Reich?

Wann war das Dritte Reich?

Betrachtungen zu Beginn und Ende der Imperii auf deutschem Boden

von Richard G. Kerschhofer - http://www.ostpreussen.de/

Von wann bis wann existierte das Dritte Reich. Von 1933 bis 1945, werden viele sagen und vielleicht ergänzen, von der Machtergreifung am 30. Januar 1933 bis zur Kapitulation am 9. Mai 1945. Leider unrichtig, wie zu zeigen ist. Außerdem ist Hitlers Bestellung zum Reichskanzler nicht „die Machtergreifung“, denn die war ein Vorgang, der lange vor 1933 begonnen hatte und sich danach noch fortsetzte. Bis alle gleichgeschaltet oder ausgeschaltet waren.

Begonnen haben kann das Dritte Reich erst nach dem Ende des Zweiten Reiches – doch wann war das? Ebenfalls eine schwierige Frage. Der Anfang hingegen ist eindeutig: Das Zweite Reich, das „Wilhelminische Deutschland“, begann am 18. Januar 1871, als König Wilhelm I. von Preußen zum Deutschen Kaiser ausgerufen wurde.

Ebenso eindeutig sind die Eckdaten beim „Ersten Reich“, auch „Altes Reich“ genannt. Es begann am 2. Februar 962, als der zum deutschen König gewählte Sachsenherzog Otto I. von Papst Johannes XII. in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Dieses Reich ist später als „Sacrum Imperium“ belegt, dann als „Sacrum Romanum Imperium“ – Heiliges Römisches Reich – und am Beginn der Neuzeit wurde „deutscher Nation“ hinzugefügt. Es endete am 6. August 1806, als Kaiser Franz II. die Reichskrone niederlegte. Er hatte bereits 1804 das Erzherzogtum Österreich zum Kaisertum gemacht und war Kaiser Franz I. von Österreich geworden. Aber durfte der Kaiser das Reich beenden? Ob er durfte oder nicht – er mußte, auf Druck Napoleons.

Das Alte Reich war kein Nationalstaat, nicht einmal ein Staat im modernen Sinn – und schon lange vor Napoleon nur mehr eine Fiktion. Goethe läßt in Auerbachs Keller den einen Saufkumpan ein Spottlied auf dieses Reich anstimmen. Ein anderer bringt ihn zum Schweigen: „Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied.“ Aber das wahrhaft Garstige war der dynastische Egoismus deutscher Fürsten, der das Reich in den Untergang trieb und die Anrainer zum Raub von Reichsgebiet einlud.

Das Erste Reich nannte sich nie „Erstes Reich“, denn kein Reich nimmt an, daß danach noch eines kommt. Auch das Zweite Reich nannte sich nicht „Zweites Reich“, denn für die allermeisten war es keine Wiedergeburt des Ersten Reiches. Es war ein weltliches Reich, keines „von Gottes Gnaden“, und es verkörperte nur die „kleindeutsche Lösung“, war also eher ein „großpreußisches Reich“.

Woher stammen dann die Ausdrücke „Erstes Reich“, „Zweites Reich“, „Drittes Reich“ und „Tausendjähriges Reich“? Sie kommen allesamt aus der Religion. Sie hängen zusammen mit dem „Millenarismus“ (lateinisch) oder „Chiliasmus“ (griechisch), mit dem Glauben an die Wiederkunft des Messias. Für „Drittes Reich“ steht auch „Tausendjähriges Reich“ – wobei „tausendjährig“ nach Ablauf des ersten Jahrtausends nicht mehr wörtlich genommen wurde, sondern soviel wie „ewig“ bedeuten sollte.

Erstmals in politischem Sinn verwendete diese Ausdrücke der deutsche Kulturhistoriker und Politiktheoretiker Arthur MOELLER VAN DEN BRUCK in seinem Buch „Das dritte Reich“ (1923). „Parteigenosse“ war er keiner und er starb schon 1925. Ob man ihn als „Wegbereiter“ bezeichnen kann, ist Geschmackssache, aber sicher erleichterte er die Arbeit nationalsozialistischer Ideologen. „Drittes Reich“ und „Tausendjähriges Reich“ paßten trefflich in das mythisch-mystische Gedankengebäude, das der religionsartigen Überhöhung einer durchaus weltlichen Politik diente. „Drittes Reich“ wird heute zwar pauschal für die NS-Zeit verwendet, war aber nicht mehr als ein Schlagwort der Propaganda. Es hatte nie ein Territorium und war nie ein Völkerrechtssubjekt.

Eines ist noch offen: Wann endete das Zweite Reich? Sicher nicht 1918, wie das die Nationalsozialisten sahen. Denn 1918 wie 1933/34 änderte sich jeweils nur die Regierungsform. 1938 entstand ein „Großdeutsches Reich“, das beinahe den großdeutschen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts entsprach. Aber auch wenn im „Anschluß-Gesetz“ (RGBl Nr. 28 vom 18.3.1938) „Großdeutsches Volksreich“ steht – völkerrechtlich blieb es wie 1918 das „Deutsche Reich“.

Der Ausdruck „Drittes Reich“ war jetzt nicht mehr erwünscht und ab 10. Juli 1939 auf Weisung von Goebbels den Medien sogar untersagt. „Großdeutsches Reich“ findet sich im Gesetz zur Einverleibung der Rest-Tschechoslowakei (RGBl Nr. 47 vom 16.3.1939) und in anderen amtlichen Texten. Jener Erlaß der Reichskanzlei, der das Deutsche Reich auch formell in „Großdeutsches Reich“ umbenannte (RK 7669 E vom 26. Juni 1943), wurde aber nicht mehr publiziert. „Großdeutsches Reich“ stand nur auf den Briefmarken.

Anders als das Heilige Römische Reich Deutscher Nation wurde das Deutsche Reich nie durch irgendeinen Formalakt für beendet erklärt – nicht durch die Kapitulation, nicht durch die Besatzungsmächte, nicht durch Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, ja nicht einmal durch den „Zwei-Plus-Vier-Vertrag“. So wurde die Bundesrepublik zwar Rechtsnachfolgerin des nie für tot erklärten Reiches – mit allen daraus erwachsenen Nachteilen. Friedensvertrag gibt es aber keinen. Und auch Österreich hat nur einen „Staatsvertrag“ mit Einschränkungen der Souveränität, darunter das „Anschlußverbot“.

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, histoire, troisième reich, années 20, années 30, années 40, europe centrale, définition, empire, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Opération Barbarossa: forces en présences et conclusions à tirer

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1991

Opération Barbarossa: les forces en présence et les conclusions qu'on peut en tirer

par Joachim F. WEBER

Un matin d'été, 3 h 30. La nuit est sombre du Cap Nord à la Mer Noire. Tout d'un coup, l'air est déchiré par le fracas assourdissant des canons. Des milliers d'obus forment une pluie d'acier et martèlent le versant soviétique de cette frontière. Les positions avancées de l'Armée rouge sont matraquées. Et quand les premières lueurs du jour apparaissent, la Wehrmacht allemande et ses alliés franchissent la frontière et pénètrent en URSS.

C'était le 22 juin 1941. Un jour historique où l'Allemagne a joué son destin. La lutte âpre qui commence en ce jour va se terminer un peu moins de quatre années plus tard, dans les ruines de la capitale allemande, à Berlin. Pendant 45 ans, on nous a répété que cette défaite était le juste salaire, bien mérité, de l'acte que nous avions commis ce 22 juin. L'historiographie des vainqueurs de 1945 et de leur clientèle parmi les vaincus a présenté pendant plusieurs décennies l' comme une guerre d'extermination minutieusement planifiée, perpétrée par des parjures qui n'avaient pas respecté le pacte qui nous liait à notre voisine de l'Est. Les historiens qui osaient émettre des opinions différentes de celles imposées par cette sotériologie officielle n'ont pas rigolé pendant quarante-cinq ans! Mais aujourd'hui, alors que l'ordre établi à Yalta s'effondre, de gros lambeaux de légende s'en vont également en quenouille. En cette année 1991, cinquante ans après les événements, on pourrait pourtant examiner les tenants et aboutissants de cette guerre et de ses prolégomènes sans s'encombrer du moindre dogme. En effet, on est impressionné par le grand nombre d'indices qui tendent à réfuter la thèse officielle d'une attaque délibérée et injustifiée contre une Union Soviétique qui ne s'y attendait pas. Ces indices sont tellement nombreux qu'on peut se demander comment des historiens osent encore défendre cette thèse officielle, sans craindre de ne plus être pris au sérieux. Nous savons désormais assez de choses sur ce qui s'est passé avant juin 1941, pour ne plus avoir honte de dire que l'attaque allemande du 22 juin a bel et bien été une guerre préventive.

Un vieux débat

Pourtant ce débat pour savoir si l' a été une attaque délibérée ou une guerre préventive n'est ni nouveau ni original. Les deux positions se reflétaient déjà dans les déclarations officielles des antagonistes dès le début du conflit. Le débat est donc aussi ancien que l'affrontement lui-même. L'enjeu de ce débat, aujourd'hui, est de savoir si l'on veut continuer à regarder l'histoire dans la perspective des vainqueurs ou non.

L'ébranlement des armées allemandes qui a commencé en ce jour de juin a d'abord été couronné d'un succès militaire sans précédant. Effectivement, le coup brutal asséné par les troupes allemandes surprend la plupart des unités soviétiques. Par centaines, les avions soviétiques sont détruits au sol; les positions d'artillerie et les concentrations de troupes sont annihilées. Au prix de lourdes pertes en matériel, les Soviétiques sont contraints de reculer. Dès le début du mois de juillet, commencent les grandes batailles d'encerclement, où des centaines de milliers de soldats soviétiques sont faits prisonniers. En tout et pour tout, l'URSS perd, au cours des trois premières semaines de la guerre, 400.000 hommes, 7600 chars et 6200 avions: une saignée inimaginable.

C'est après ces succès inouïs que le chef de l'état-major général de l'armée de terre allemande, le Colonel-Général Halder, écrit dans son journal: . Une erreur d'appréciation, comme on n'en a jamais vue. Car au bout de 1396 jours, la campagne la plus coûteuse que l'Allemagne ait jamais déclenchée, se termine par une défaite.

Le désastre soviétique

Pourtant, le désastre soviétique paraissait complet. Au vu de celui-ci, on comprend l'euphorie de Halder, même si on ne prend pas seulement en considération les deux premières semaines de la guerre mais ses six premiers mois. Jusqu'à la fin de l'année 1941, la Wehrmacht fait environ trois millions de prisonniers soviétiques. C'est l'ampleur de ces pertes qui incite les défenseurs de la thèse de l'attaque délibérée à justifier leur point de vue: en effet, ces pertes tenderaient à prouver que l'Union Soviétique n'était pas préparée à la guerre, qu'elle ne se doutait de rien et qu'elle a été complètement surprise par l'attaque allemande.

Il est exact de dire, en effet, que l'Union Soviétique n'avait pas imaginé que l'Allemagne l'attaquerait. Néanmoins, il est tout-à-fait incongru de conclure que l'Union Soviétique ne s'était pas préparée à la guerre. Staline avait bel et bien préparé une guerre, mais pas celle qu'il a été obligé de mener à partir de juin 41. Pour les officiers de l'état-major allemand comme pour tous les observateurs spécialisés dans les questions militaires, c'est devenu un lieu commun, depuis 1941, de dire que l'avance allemande vers l'Est a précédé de peu une avance soviétique vers l'Ouest, qui aurait été menée avec beaucoup plus de moyens. La vérité, c'est que le déploiement soviétique, prélude à l'ébranlement des armées de Staline vers l'Ouest, n'a pas eu le temps de s'achever.

Comparer les forces

et les effectifs en présence

Lorsque l'on compare les forces et les effectifs en présence, on en retire d'intéressantes leçons. On ne peut affirmer que la Wehrmacht allemande —sauf dans quelques unités d'attaque aux effectifs réduits et à l'affectation localisée— était supérieure en nombre. Les quelque 150 divisions allemandes (dont 19 blindées et 15 motorisées), qui sont passées à l'attaque, se trouvaient en face de 170 divisions soviétiques massées dans la zone frontalière. Parmi ces divisions soviétiques, 46 étaient blindées et motorisées. En matériel lourd, la supériorité soviétique était écrasante. Les unités allemandes attaquantes disposaient de 3000 chars et de 2500 avions, inclus dans les escadrilles du front; face à eux, l'Armée Rouge aligne 24.000 chars (dont 12.000 dans les régions militaires proches de la frontière) et 8.000 avions. Pour ce qui concerne les pièces d'artillerie, la Wehrmacht dispose de 7000 tubes et les Soviétiques de 40.000! Si l'on inclut dans ces chiffres les mortiers, le rapport est de 40.000 contre 150.000 en faveur des Soviétiques. Le 22 juin, l'Armée soviétique aligne 4,7 millions de soldats et dispose d'une réserve mobilisable de plus de 10 millions d'hommes.

Les Landser allemands avançant sur le front russe constatent très vite comment les choses s'agençaient, côté soviétique: effectivement, les pertes soviétiques sont colossales, mais, ce qui les étonne plus encore, c'était la quantité de matériels que les Soviétiques étaient en mesure d'acheminer. Les Allemands abattent quinze bombardiers soviétiques et voilà qu'aussitôt vingt autres surgissent. Quand les Allemands arrêtent la contre-attaque d'un bataillon de chars soviétiques, ils sont sûrs que, très rapidement, une nouvelle contre-attaque se déclenchera, appuyée par des effectifs doublés.

Un matériel soviétique

d'une qualité irréprochable

Sur le plan de la qualité du matériel, la Wehrmacht n'a jamais pu rivaliser avec ses adversaires soviétiques. Alors qu'une bonne part des blindés soviétiques appartiennent aux types lourdement cuirassés KV et T-34 (une arme très moderne pour son temps), les Allemands ne peuvent leur opposer, avant 1942, aucun modèle équivalent. La plupart des unités allemandes sont dotées de Panzer I et de Panzer II, totalement dépassés, et de chars tchèques, pris en 1938/39.

Pourquoi l'Allemagne ne peut-elle rien jeter de plus dans la balance? Pour une raison très simple: après la victoire de France, l'industrie allemande de l'armement, du moins dans la plupart des domaines cruciaux, avait été remise sur pied de paix. Ainsi, les usines de munitions (tant pour l'infanterie que pour l'artillerie) avaient réduit leurs cadences, comme le prouvent les chiffres de la production au cours de ces mois-là. Est-ce un indice prouvant que l'Allemagne préparait de longue date une guerre offensive?

Concentration et vulnérabilité

Mais cette réduction des cadences dans l'industrie de l'armement n'est qu'un tout petit élément dans une longue suite d'indices. Surgit alors une question que l'on est en droit de poser: la supériorité soviétique était si impressionnante, comment se fait-il que la Wehrmacht n'ait pas été battue dès 1941 et que l'Armée Rouge ait dû attendre 1944-45 pour vaincre?. La réponse est simple: parce le gros des forces soviétiques était déjà massé dans les zones de rassemblement, prêt à passer à l'attaque. Cette énorme concentration d'hommes et de matériels a scellé le destin de l'Armée Rouge en juin 1941. En effet, les unités militaires sont excessivement vulnérables lorsqu'elles sont concentrées, lorsqu'elles ne se sont pas encore déployées et qu'elles manœuvrent avant d'avoir pu établir leurs positions. A ces moments-là, chars et camions roulent pare-chocs contre pare-chocs; les colonnes de véhicules s'étirent sur de longs kilomètres sans protection aucune; sur les aérodromes, les avions sont rangés les uns à côté des autres.

Aucune armée au monde n'a jamais pris de telles positions pour se défendre. Tout état-major qui planifie une défense, éparpille ses troupes, les dispose dans des secteurs fortifiables, aptes à assurer une défense efficace. Toute option défensive prévoit le creusement de réseaux de tranchées, fortifie les positions existantes, installe des champs de mines. Staline n'a rien fait de tout cela. Au contraire: après la campagne de Pologne et à la veille de la guerre avec l'Allemagne, Staline a fait démanteler presque entièrement la ligne défensive russe qui courait tout au long de la frontière polono-soviétique pour prévenir toute réédition des attaques polonaises; mieux, cette ligne avait été renforcée sur une profondeur de 200 à 300 km. Or, pourtant, l'Armée Rouge, pendant la guerre de l'hiver 1939-40 contre la Finlande, avait payé un très lourd tribut pour franchir le dispositif défensif finlandais. Toutes les mesures défensives, toutes les mesures de renforcement des défenses existantes, ont été suspendues quelques mois avant que ne commence l'. Les barrières terrestres ont été démontées, les charges qui minaient les ponts et les autres ouvrages d'art ont été enlevées et les mines anti-chars déterrées. Quant à la , bien plus perfectionnée, elle a subi le même sort, alors que, depuis 1927, on n'avait cessé de la renforcer à grand renfort de béton armé. Et on ne s'est pas contenté de la démonter en enlevant, par exemple, toutes les pièces anti-chars: on a fait sauter et on a rasé la plupart des bunkers qui la composaient. Ces démontages et ces destructions peuvent-ils être interprétés comme des mesures de défense? Le Maréchal soviétique Koulikov disait en juin 1941: .

Les dix corps aéroportés de Staline

Bon nombre d'autres mesures prises par les Soviétiques ne sauraient être interprétées comme relevant de la défense du territoire. Par exemple, la mise sur pied de dix corps aéroportés. Les troupes aéroportées sont des unités destinées à l'offensive. Entraîner et équiper des unités aéroportées coûtent des sommes astronomiques; pour cette raison budgétaire, les Etats belligérants, en général, évitent d'en constituer, ne fût-ce qu'un seul. L'Allemagne ne l'a pas fait, alors que la guerre contre l'Angleterre le postulait. Staline, pour sa part, en a mis dix sur pied d'un coup! Un million d'hommes, avec tous leurs équipements, comprenant des chars aéroportables et des pièces d'artillerie légères. Au printemps de l'année 1941, l'industrie soviétique, dirigée depuis sa centrale moscovite, ordonna la production en masse des planeurs porteurs destinés au transport de ces troupes. Des milliers de ces machines sont sorties d'usine. Staline, à l'évidence, comptait s'en servir pendant l'été 1941, car rien n'avait été prévu pour les entreposer. Or, ces planeurs n'auraient pas pu résister à un seul hiver russe à la belle étoile.

Ensuite, depuis la fin des années 30, l'industrie de guerre soviétique produisait des milliers d'exemplaires du char BT: des blindés de combat capables d'atteindre des vitesses surprenantes pour l'époque et dont le rayon d'action était impressionnant; ces chars avaient des chenilles amovibles, de façon à ce que leur mobilité sur autoroutes soit encore accentuée. Ces chars n'avaient aucune utilité pour la défense du territoire.

En revanche, pour l'attaque, ils étaient idéaux; en juillet 1940, l'état-major soviétique amorce la mise sur pied de dix armées d'avant-garde, baptisées pour tromper les services de renseignements étrangers. A ce sujet, on peut lire dans l'Encyclopédie militaire soviétique: (vol. 1, p. 256). Il s'agissait d'armées disposant de masses de blindés, en règle générale, de un ou de deux corps dotés chacun de 500 chars, dont les attaques visait une pénétration en profondeur du territoire ennemi.

Les préparatifs offensifs de l'Armée rouge peuvent s'illustrer par de nombreux indices encore: comme par exemple le transport vers la frontière occidentale de l'URSS de grandes quantités de matériels de génie prévoyant la construction de ponts et de voies ferrées. Les intentions soviétiques ne pouvaient être plus claires.

Hitler prend Staline de vitesse

C'est sans doute vers le 13 juin que l'état-major général soviétique a commencé à mettre en branle son 1er échelon stratégique, donc à démarrer le processus de l'offensive. L'organisation de ce transfert du 1er échelon stratégique a constitué une opération gigantesque. Officiellement, il s'agissait de manœuvres d'été. A l'arrière, le 2ième échelon stratégique avait commencé à se former, dont la mission aurait été de prendre d'assaut les lignes de défense allemandes, pour le cas (envisagé comme peu probable) où elles auraient tenus bon face à la première vague.

Mais le calcul de Staline a été faux. Hitler s'est décidé plus tôt que prévu à passer à l'action. Il a précédé son adversaire de deux semaines. Côté soviétique, la dernière phase du déploiement du 1er échelon (trois millions d'hommes) s'était déroulée avec la précision d'une horloge. Mais au cours de ce déploiement, cette gigantesque armée était très vulnérable. Le matin du 22 juin, l'offensive allemande a frappé au cœur de cette superbe mécanique et l'a fracassée.

A ce moment, de puissantes forces soviétiques se sont déjà portées dans les balcons territoriaux en saillie de la frontière occidentale, notamment dans les régions de Bialystok et de Lemberg (Lvov). Les Allemands les ont encerclées, les ont forcées à se rassembler dans des secteurs exigus et les y ont détruites. Et ils ont détruit également d'énormes quantités de carburant et de munitions que les trains soviétiques avaient acheminés vers le front le matin même.

Staline jette ses inépuisables réserves dans la balance

Le désastre soviétique était presque parfait. Presque, pas entièrement. Les pertes étaient certes énormes mais les réserves étaient encore plus énormes. De juillet à décembre 1941, l'Union Soviétique a réussi à remettre sur pied 200 importantes unités, dont les effectifs équivalaient à ceux d'une division. La Wehrmacht n'a pas su en venir à bout. Pendant l'hiver, devant Moscou, l'Allemagne a perdu sa campagne de Russie. A partir de ce moment-là, la Wehrmacht n'a plus livré que des combats désespérés contre l'Armée Rouge, avec un acharnement aussi fou qu'inutile, tant l'adversaire était numériquement supérieur, et compensait ses pertes en matériel par les livraisons américaines.

Voici, en grandes lignes, les faits présents le 22 juin 1941. L'histoire des préliminaires de cette campagne de Russie, la question de savoir à quelle date précise les Allemands et les Soviétiques avaient décidé d'attaquer, restent matières à interprétation, d'autant plus que d'importantes quantités d'archives allemandes sont toujours inaccessibles, aux mains des vainqueurs, et que les archives soviétiques ne peuvent toujours pas être consultées par les chercheurs. La raison de ces secrets n'est pas difficile à deviner...

Joachim F. WEBER.

(texte issu de Criticón, Nr. 125, Mai/Juni 1991; adresse de la revue: Knöbelstrasse 36/0, D-8000 München 22).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, urss, staline, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 05 juillet 2009

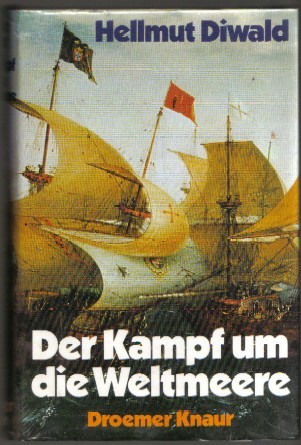

H. Diwald: Der Kampf um die Weltmeere

Der Kampf um die Weltmeere

S. 215 – 224 - Ex: http://www.hellmutdiwald.de

Die Linien

Das Ungeheuer Francis Drake

Die Achillesferse Spaniens

Vom Räuber zum Ritter

Die Linien

„Das Ringen der Mächte spielte sich in zwei verschiedenen Bereichen ab. Während des Dreißigjährigen Krieges im 17. Jahrhundert pendelte sich in Europa ein gewisses Religionsgleichgewicht ein. Neben der christlich-katholischen Ordnungsidee hatte sich der protestantische Sonderanspruch durchgesetzt und war akzeptiert worden. Außerhalb der Territorialregelungen der Friedensschlüsse wurde auch die Protestantenforderung nach Freiheit der Meere gelten gelassen - allerdings lediglich imaginär. Durch den atlantischen Ozean wurden gedachte Linien gezogen, an denen der Raum des europäischen Staatensystems völkerrechtlich endete. Jenseits dieser Linien verlor das zwischenstaatliche öffentliche Recht, das sich zu jener Zeit in Europa entwickelte, seine Verbindlichkeit.

Die Linienregelung geht dem Prinzip nach zurück auf den Vertrag von Cateau-Cambresis des Jahres 1559 zwischen Spanien und Frankreich. Was die Territorialbestimmungen betrifft, so handelt es sich bei diesem Friedensschluß um die Besiegelung einer empfindlichen französischen Niederlage. Der Text der Vereinbarung läßt keinen Zweifel daran. Frankreich muß auf seine italienischen Ansprüche verzichten und das Herzogtum Savoyen herausgeben. Der Vertrag enthält allerdings kein Wort von den mündlichen Absprachen, die während der Verhandlungen getroffen wurden: Die Friedensvereinbarungen besitzen nur für Europa Geltung, nicht aber für die Bereiche der Meere. Dort, jenseits von Europa, entscheiden nach wie vor die Waffen, entscheidet die maritime Kriegsmacht über Herrschaft und Besitz; die Kämpfe, zu denen es dabei kommen werde, wirken sich in keiner Weise auf das Verhältnis der beiden Staaten in Europa aus.

Die imaginären Linien, die durch das Meer gezogen wurden, waren sowohl Freundschafts- als auch Feindschaftslinien. Letzten Endes handelte es sich dabei um eine Abwandlung der Demarkationen, welche die Päpste vorgenommen hatten. Die neuen Linien grenzten lediglich den europäischen Landraum genauer von dem ozeanischen Freiraum ab, in dem kein Recht, keine Ordnung, kein Gesetz galt und in dem die Seefahrernationen einander bekämpften, als hätte es seit den prähistorischen Zeiten nie etwas anderes gegeben als das nackte Faustrecht. Daß dieser Kampf von Europa ausging, daß er die Form war, in der Europa eine unerhörte Expansion vollzog - die gewaltigste aller Expansionen der Weltgeschichte -, das legte trotz der Brutalität des ganzen Prozesses den hohen Rang Europas bis ins 20. Jahrhundert unwiderruflich und in historisch unvergleichlicher Form fest.