La controverse autour de Stepan Bandera et l’avenir de l’Ukraine

par Mykola RIABTCHOUK

Nous reprenons l’article de Mykola Riabtchouk mis en ligne sur le site ami Theatrum Belli. Afin de bien comprendre cette controverse, il importe de lire au préalable « Stepan Bandera (1909 – 1959) » par Pascal G. Lassalle d’abord mis en ligne sur Novopress.

***

Rarement un document émis par le Parlement européen aura fait autant de bruit en Ukraine que sa résolution du 25 février 2010 sur la situation dans le pays, en particulier son paragraphe 20, déclarant que le Parlement européen « regrette vivement la décision du président ukrainien sortant, Victor Iouchtchenko, d’accorder à titre posthume à Stepan Bandera, chef de l’organisation nationaliste ukrainienne O.U.N. qui collabora avec l’Allemagne national-socialiste, le titre de « héros national de l’Ukraine », espère, à cet égard, que la nouvelle équipe dirigeante en Ukraine reconsidérera ce genre de décision et confirmera son engagement en faveur des valeurs européennes » (1).

Rarement un document émis par le Parlement européen aura fait autant de bruit en Ukraine que sa résolution du 25 février 2010 sur la situation dans le pays, en particulier son paragraphe 20, déclarant que le Parlement européen « regrette vivement la décision du président ukrainien sortant, Victor Iouchtchenko, d’accorder à titre posthume à Stepan Bandera, chef de l’organisation nationaliste ukrainienne O.U.N. qui collabora avec l’Allemagne national-socialiste, le titre de « héros national de l’Ukraine », espère, à cet égard, que la nouvelle équipe dirigeante en Ukraine reconsidérera ce genre de décision et confirmera son engagement en faveur des valeurs européennes » (1).

Des milliers d’Ukrainiens ont répondu au Parlement européen avec une pétition qualifiant sa décision « de non fondée historiquement et s’appuyant sur de la désinformation », « insultant les millions d’Ukrainiens tués ou victimes de la répression pour leur engagement en faveur de la liberté et de l’indépendance », et discréditant « l’idée même de l’intégration européenne chez les Ukrainiens qui y sont favorables ».

« Le 30 juin 1941, affirment-ils, Stepan Bandera et ses compagnons ont annoncé le renouveau de l’État indépendant ukrainien à L’viv contre la volonté de l’Allemagne hitlérienne. Pour cela, ils ont été tués ou incarcérés dans les camps de concentration allemands. Bandera lui-même fut emprisonné au camp de Sachsenhausen. Ses frères Oleksandr et Vasyl furent tués dans l’infâme camp d’Auschwitz (2). Le mouvement de libération nationale dirigé par Bandera combattit pour l’État indépendant d’Ukraine contre les occupants bolcheviks et nazis. Ni l’Organisation des nationalistes ukrainiens (O.U.N.-B.) dirigée par Bandera, ni l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (U.P.A.) ne furent mentionnées dans les verdicts du procès des principaux criminels de guerre au Tribunal militaire international de Nuremberg » (3).

Borys Tarasiouk, ancien ministre des Affaires étrangères et actuel chef du parti ukrainien Narodniy Roukh (Mouvement du peuple), a exprimé ses profondes préoccupations dans une lettre ouverte au président du Parlement européen, le Polonais Jerzy Buzek : « Le Parlement européen, a été malheureusement influencé par des informations partiales, qui, après coup, sont à l’origine de ces malentendus. Pire encore, le président nouvellement élu, Viktor Yanoukovytch, qui est loin des idéaux et des principes de la démocratie européenne, peut maintenant utiliser la décision du Parlement pour se couvrir lui-même, justifier ses mesures anti-ukrainiennes et abroger le décret présidentiel concernant Bandera » (4).

Le président Iouchtchenko s’est également révélé intraitable. Il a accusé le Parlement européen, dans des termes similaires, d’avoir échoué à regarder l’Histoire « selon un regard actuel, et non pas au prisme obsolète de la propagande soviétique ». Il a suggéré qu’il y a eu « un camp qui a initié cette décision et provoqué les députés européens de toutes les manières possibles et imaginables », mais il s’est gardé de spécifier de quel camp il s’agissait (5). D’autres commentateurs, cependant, ont parlé ouvertement de « trahison polonaise ». « Depuis des années, a affirmé l’un d’eux, ils ont prétendu être des amis de l’Ukraine et maintenant ils montrent leur véritable visage » (6). Quelques auteurs sont même allés plus loin avec des spéculations conspirationnistes qui impliquaient une sorte d’échange entre Polonais et Russes : des concessions russes sur Katyn et les commémorations officielles pour un soutien polonais à la résolution anti-ukrainienne au Parlement européen.

Les libéraux ukrainiens se sont retrouvés eux-mêmes, dans cette situation, entre le marteau et l’enclume. D’une part, ils pouvaient à peine souscrire à la décision opportuniste de Iouchtchenko aussi bien qu’à l’héritage équivoque, ou du moins ambigu et ambivalent, légué par Bandera, l’O.U.N. et l’U.P.A. D’autre part, ils ne pouvaient pas ne pas voir toutes les implications des ingérences simplistes et irresponsables des députés européens dans des questions hautement complexes dont ils ont peu connaissance et encore moins de compréhension. Un historien ukrainien en vue, Yaroslav Hrytsak, a exprimé sa profonde amertume et déception en quelques mots : « C’est pire qu’un crime, c’est de la bêtise » (7). Il visait principalement les députés polonais au Parlement européen qui ont soutenu la résolution, – même s’ils étaient en l’état les seuls membres du Parlement européen susceptibles de saisir toute la complexité du problème et conscients du contexte politique particulier de l’Ukraine aujourd’hui. Encore que tous les autres parlementaires ne doivent pas être exonérés d’avoir jeté de manière irréfléchie de l’huile sur le feu des conflits internes à l’Ukraine

La Gazeta Wyborcza, un important journal libéral polonais, a exprimé ses regrets au sujet du décret de Iouchtchenko du 22 janvier dernier attribuant le titre de « Héros de l’Ukraine » à Stepan Bandera, mais a aussi laissé entendre que le tort causé aux relations polono-ukrainiennes aurait été moindre si tout s’était arrêté à la décision malvenue d’un président ukrainien sortant, battu et aux abois. Au lieu de cela, argumente le journal, les députés polonais du Parlement européen ont promu prématurément un document encore plus déplacé. « Nos députés ont impliqué de manière irresponsable l’Union européenne dans le dialogue polono-ukrainien sur le passé, en employant la langue des ultimatums, et ont renvoyé la réconciliation polono-ukrainienne au niveau d’avant-1989. In fine, ils ont joué le jeu de la Russie et des forces pro-russes en Ukraine (8).

Cerner le contexte

Il y avait au moins trois singularités de la situation politique ukrainienne qui, en vérité, aurait du être appréhendées avec sagesse et prudence afin d’éviter les conséquences qui viendront pour l’essentiel contrecarrer les intentions du Parlement européen.

Tout d’abord, le fait que l’Ukraine n’est pas juste un État post-communiste, mais aussi un pays post-colonial partagé de manière presque égale entre les communautés d’aborigènes et de colons, avec leurs propres mythes, symboles, schémas historiques, héros, cultures et langues. La prépondérance numérique des aborigènes est contrebalancée par le statut social plus élevé des colons déterminé historiquement par leur caractère majoritairement urbain, leur meilleur accès à la culture et à l’éducation, leurs ressources économiques, et leurs réseaux dans la société aussi bien que par les politiques impériales manifestes ou masquées de privilégier un groupe contre l’autre.

On trouve également un important groupe fluctuant d’aborigènes assimilés historiquement, selon différents degrés, à la culture dominante de type créole, et un ensemble plus petit mais encore notable, de colons qui ont opté pour une identification avec les aborigènes sur un mode « Danse avec les Loups », pour citer le western pro-amérindien de Kevin Costner.

La présence de groupes fluctuants ainsi que la proximité culturelle et linguistique entre aborigènes et colons atténuent en substance les tensions intergroupes faisant de l’Ukraine un pays « divisé, mais non éclaté ». Au même moment, l’équilibre s’avère très délicat, pauvrement institutionnalisé (avec virtuellement une absence totale partout d’état de droit), et par conséquent hautement susceptible de connaître des bifurcations à la fois externes et internes.

Deuxièmement, Il faudrait noter que le déchaînement anti-Bandera et anti-O.U.N. est une part importante du discours anti-nationaliste et, essentiellement, anti-ukrainien, à la fois dans l’Empire soviétique et dans la Russie actuelle. Les Ukrainiens ont toujours été considérés par la conception impériale dominante, comme un sous-groupe de Russes, et leur assimilation à la langue et la culture russe a été déclarée et promue officiellement comme un progrès historique, positif et inévitable.

Toute remise en cause de ce processus, ne parlons pas de résistance, était qualifié de nationalisme bourgeois qui, exactement comme le sionisme, était une accusation criminelle qui réduisait au silence toutes tentatives de groupes marginalisés pour défendre leurs droits linguistiques, culturels ou autres. Le fait de combattre le nationalisme bourgeois des Ukrainiens (et celui des autres, excepté les Russes, naturellement) a reposé sur des actions combinées de la police secrète et des organes de propagande qui signifiaient en particulier de discréditer toute chose ukrainienne qui ne s’accordait pas au modèle officiel de l’éternelle amitié ukraino-russe ainsi qu’au désir primordial des Ukrainiens d’une réunification et d’une ultime fusion avec le grand frère. Tous les exemples historiques de résistance armée à une telle réunification ont été particulièrement voués aux gémonies, aussi il n’a pas lieu d’être surpris qu’il en soit de même pour Bandera et l’O.U.N., devenus, nonobstant leur complexité, des exemples diaboliques du nationalisme bourgeois ukrainien dans ce qu’il a de pire : meurtriers assoiffés de sang et collaborateurs des nazis. Dans le discours dominant, ils sont encore représentés comme une pathologie symbolique, une déviation extrême de la norme officiellement admise. Et la norme ici n’est pas sûre d’elle-même, européenne, démocratique libérale et civique ukrainienne – en tant qu’alternative viable et désirable au bandérisme nationaliste et autoritaire -, mais, plutôt, une norme loyaliste et pro-russe, impatiente de sacrifier son identité, sa dignité et probablement son indépendance, pour l’amour de la mythique fraternité slave orientale sous direction russe.

Tout Ukrainien qui désobéit est catalogué, selon ce discours, comme nationaliste et bandériste et se voit effectivement ravalé de la normalité vers les sphères de l’obsession et de la déviation.

Et, du fait que ce discours crypto-soviétique reste dominant dans la Russie d’aujourd’hui et une majeure partie de l’Ukraine, on peut facilement deviner comment la condamnation des Bandéristes par le Parlement européen est perçue par les créoles locaux et les aborigènes.

Les premiers, avec la victoire de leur candidat aux récentes élections présidentielles, s’efforcent d’assurer pleinement leur domination politique, culturelle et économique sur le pays, monopolisant à la fois les centres de pouvoirs nationaux et locaux, par tous les moyens possibles.

Et c’est la troisième particularité de l’Ukraine aujourd’hui qui a malheureusement échappé aux membres du Parlement européen. Si, à l’instar de Iouchtchenko, ils cherchaient le pire moment pour prendre une mauvaise décision, on peut dire qu’ils y sont arrivés.

Ils ont contribué à encourager tous les sentiments revanchistes du Parti des régions victorieux qui tente de relancer des politiques de russification de style soviétique et abolir ou émasculer toutes les institutions, mesures et règlements établis par leurs prédécesseurs afin de promouvoir la culture, la langue et l’identité ukrainienne. Le nouveau gouvernement a obtenu un magnifique cadeau de la part du Parlement européen. Maintenant, ils peuvent convenablement présenter cette résolution mal pensée comme une condamnation internationale des supposées politiques nationalistes de leurs prédécesseurs et, en conséquence, comme une approbation des mesures anti-nationalistes (en fait anti-ukrainiennes) des nouveaux dirigeants. Pire encore, la signification symbolique de la résolution du Parlement européen est interprétée si largement qu’elle semble excuser le régime anti-nationaliste des violations de la Constitution les plus vicieuses et outrageantes. Il suffit de mentionner la décision illégale de repousser indéfiniment les élections locales prévues au mois de mai ou le coup d’État parlementaire et la mise en place absolument illégitime du nouveau gouvernement : cette usurpation du pouvoir a été approuvée par la Cour constitutionnelle dans un contexte d’accusations de corruption et d’intimidations. On peut remarquer que dans un cas de figure identique, l’année dernière, cette même Cour avait pris une décision exactement contraire !

Selon le discours propagandiste de l’équipe Yanoukovytch, l’Europe civilisée paraît leur donner carte blanche (des munitions politiques selon les termes de Tarasiouk) pour démanteler l’héritage de la Révolution orange, qui n’inclue pas seulement la glorification officielle de Bandera et de l’O.U.N. (comme les membres du Parlement européen semblent le croire) et les tentatives mitigées de régénération de la culture et de la langue ukrainiennes, mais aussi le pluralisme politique, la liberté de parole, des médias, des élections, des réunions publiques et beaucoup d’autres choses qui disparaissent graduellement, jours après jours, dans l’Ukraine post-orange. Dans le même temps, le Parti des régions allié aux communistes vient au secours des valeurs européennes contre Iouchtchenko et ses Bandéristes avec l’appoint d’une bénédiction conjointe du Kremlin et de l’U.E.

Ce n’est certainement pas ce que l’Union européenne escomptait avec sa résolution mais c’est exactement ainsi que le nouveau pouvoir ukrainien l’interprète pour légitimer ses politiques douteuses et, ironiquement, la manière dont leurs opposants orange perçoivent la posture de l’U.E. La condamnation de Bandera contient un ensemble de choses choquantes. La date de sa publication, le 25 février dernier, était celle de la prise de fonction du nouveau président. Également choquant est le contraste avec l’échec de la résolution condamnant la persécution des Polonais au Belarus. Il était choquant que le paragraphe 20 de la résolution sur Bandera ait été rédigé par les Polonais. Dans ce cas, la Pologne fait plus penser à un procureur de l’Ukraine plutôt qu’à son avocat. Personne ne peut me persuader maintenant que les dirigeants européens ne voulaient pas de Yanoukovytch comme président. Ils doivent vouloir de lui qu’il s’assure que rien ne se mettra sur le chemin de leur léchage de botte pour le gaz naturel russe. Quand, je dis « rien », je veux bien sûr parler ici de l’Ukraine… J’essaie de rester optimiste. Mais, au même moment, je réalise qu’un État ukrainien moderne, viable et performant est seulement du ressort des intérêts de l’Ukraine elle-même. Nous sommes livrés à nous-mêmes (9).

Les ressentiments sont mauvais conseillers en politique, et crier au loup pouvait sembler prématuré dans les premières semaines du nouveau gouvernement, mais un autoritarisme de style russe paraît vraiment imminent en Ukraine, et l’U.E. ferait certainement un meilleur travail en protégeant les valeurs européennes portées au pinacle, des agissements de M. Yanoukovytch et ses associés plutôt que du président congédié Iouchtchenko et ses décrets obsolètes.

On peut porter au crédit des politiciens polonais de sembler être les premiers à être arrivés à comprendre qu’exorciser le diabolique nationalisme ukrainien devrait être la moindre des priorités de l’U.E. dans l’Ukraine post-orange. L’ambassadeur de Pologne Jacek Kluczkowski, dans un entretien donné le 24 mars à l’agence de presse ukrainienne UNIAN a, en partie, pris du champ par rapport aux postures radicales de son gouvernement et de l’U.E., sur l’infortuné décret de Iouchtchenko : « Il est bien sûr inexact que Bandera ait été un collaborateur des nazis et personne ne devrait l’accuser de collaboration. Mais les slogans de Bandera sont-ils en phase avec un État démocratique moderne ? Une figure si controversée peut-elle être un exemple moderne pour un peuple qui aspire à l’intégration européenne ? C’est pourquoi cette distinction nous dérange. Mais la décision de conférer ou non ce titre est une affaire ukrainienne » (10).

Pawel Kowal, un député polonais au Parlement européen, a fait un autre geste de réconciliation dans l’entretien donné à un site Internet ukrainien bien connu : « Je crois qu’il n’est pas du ressort du Parlement européen d’évaluer les politiques en matière d’Histoire de ses membres ou de ses voisins… C’est une affaire intérieure ukrainienne. L’Ukraine ne doit pas être l’objet de pressions de la part d’autres pays. Elle a le droit de prendre des décisions politiques en toute souveraineté… Mais nous, Polonais et Ukrainiens, devons discuter ouvertement de notre histoire. Je sens que nous pouvons le faire, même si nous serons certainement en désaccord sur de nombreux sujets. Nous devons donner suite au dialogue. » Et, avec une claire intention d’encourager les Ukrainiens à faire passer la pilule, Pawel Kowal a suggéré de ne pas exagérer le poids du paragraphe 20. Il y a des points plus importants, a-t-il déclaré. « Le document discute des aspects légaux d’une adhésion possible de l’Ukraine à l’U.E. Le Parlement européen est la seule institution qui, depuis la Révolution orange, déclare clairement que l’Ukraine devrait être en Europe » (11).

L’héritage de Bandera

La controverse autour de Bandera ne disparaîtra pas certainement de sitôt de la vie ukrainienne quelque soient les décisions adoptées par le Parlement européen et les mesure prises par le régime de Yanoukovytch parce qu’il n’est pas question d’histoire, de politique, ou d’idéologie, mais d’identité.

Bandera, comme l’O.U.N./U.P.A., est juste le métonyme de deux héritages différents qui ont été historiquement inséparables, mais ont divergé radicalement aujourd’hui en deux discours et alimenté deux controverses différentes qui sont souvent, délibérément ou non, confondues, rendant, de ce fait, l’ensemble de la problématique hautement ambiguë.

L’une d’entre elles est un héritage fait de violence politique, de terreur, d’autoritarisme, de nationalisme intégral, de xénophobie et d’intolérance. Quelques figures invétérées de la croisade anti-O.U.N. comme l’éminent historien canadien-ukrainien John-Paul Himka et son collègue beaucoup moins talentueux, mais plus actif Wiktor Poliszcuk dénoncent les Bandéristes aussi comme collaborateurs et antisémites, même si ces deux points sont plutôt contestables.

Alexander Motyl soutient que les collaborateurs sont « des individus ou des groupes qui abandonnent leurs aspirations à la souveraineté et servent les objectifs d’autres puissances », alors que « les individus ou les groupes qui retiennent leurs aspirations à la souveraineté et s’alignent avec des puissances pour poursuivre leurs propres objectifs non démocratiques, sont généralement qualifiés d’alliés » (12). Selon cette logique, Staline, qui a coopéré avec Hitler en 1939 – 1940, était son allié, mais pas un collaborateur. Et les Britanniques et les Américains qui ont par la suite coopéré avec Staline, ont été les alliés de circonstance du totalitarisme communiste, mais pas des collaborateurs de Staline.

Jusqu’en juillet 1941, Bandera et son aile de l’O.U.N. auraient aimé s’allier eux-mêmes aux Allemands avec l’espoir d’obtenir leur indépendance nationale, qui était considérée comme la priorité absolue.

Mais les nazis les voulaient seulement comme collaborateurs, pas comme alliés. Aussi, quand les Ukrainiens ont proclamé leur indépendance à L’viv le 30 juin 1941, après que les Allemands aient envahi l’U.R.S.S., les nazis n’ont pas accepté ce fait accompli. Dans un sens, comme le commente sardoniquement Motyl, les Allemands ont sauvé par inadvertance les nationalistes d’un destin collaborationniste, voire éventuellement fascisant. Ils ont pris des mesures énergiques contre l’O.U.N. au milieu de l’année 1941, emprisonnant Bandera à Sachsenhausen et deux de ses frères à Auschwitz, et ont assigné à la Gestapo la tâche d’éradiquer tous les réseaux nationalistes. « Les nationalistes de Bandera sont ensuite entrés en clandestinité et, par la suite, ont été amenés à prendre la tête d’un vaste mouvement de résistance populaire qui a combattu à la fois contre les Allemands et, en fin de compte, contre les Soviétiques. Les documents allemands illustrent amplement à quel point les autorités nazies considéraient le Banderabewegung comme une sérieuse force anti-allemande » (13).

Le prétendu antisémitisme de l’O.U.N. est une histoire encore plus compliquée et ambiguë dans la mesure où, d’une part, le ressentiment antijuif ou même l’hostilité à leur égard était un phénomène répandu chez nombre de nationalistes ukrainiens, d’autre part, ils ne considéraient pas les Juifs comme des ennemis principaux, primordiaux et hautement démonisés, mais les considéraient plutôt, pour la plupart d’entre eux, comme des alliés opportunistes et instrumentalisés des Polonais et des Soviétiques, considérés, eux, comme les véritables ennemis. Ce parti pris antijuif a certainement facilité l’implication de certains nationalistes dans des excès antijuifs mais, d’autre part, son caractère non-programmatique et non idéologique a laissé une place substantielle pour la coopération avec ces Juifs qui étaient considérés comme les nôtres, c’est-à-dire loyaux à la cause ukrainienne. À partir de là, quelques Juifs furent recueillis par les nationalistes et certains d’entre eux rejoignirent même les rangs de l’U.P.A. pour lutter conjointement contre les Allemands et les Soviétiques.

D’un point de vue normatif, ni la politique, ni l’idéologie de l’O.U.N. et de Bandera ne semblent acceptables de nos jours et susceptibles d’être mises en pratique de quelque manière que ce soit. C’est définitivement cette part de leur héritage qui doit être abandonné dans la mesure où « cela a peu de sens éthique aujourd’hui » (14) ou comme le souligne justement un autre historien, « au XXIe siècle, de telles vues semblent archaïques et dangereuses » (15).

Mais il y a une part supplémentaire de l’héritage de l’U.P.A. qui est aussi hautement obsolète dans l’Ukraine contemporaine. « Il s’agit du souvenir de ce sacrifice que beaucoup en Ukraine occidentale associent à Bandera et ne souhaitent pas voir oublié […] Comme toute personne intéressée par l’histoire de l’Ukraine soviétique le sait, […] les partisans combattant au nom de Bandera ont résisté à l’imposition de la loi stalinienne avec beaucoup de détermination. Ainsi, il semble y avoir une certaine logique politique binaire dans la décision de Iouchtchenko : glorifier Bandera, c’est rejeter Staline et toute prétention de Moscou d’étendre son pouvoir sur l’Ukraine » (16).

Alexander Motyl a souligné le problème avec encore plus d’acuité : « Les Ukrainiens contemporains, qui voient Bandera comme un héros, en font une célébrité, lui et l’implacable opposition de son mouvement à l’Union soviétique de 1939 à 1955. Personne ne considère les violences nationalistes contre les Polonais et les Juifs comme louables, mais quelques-uns les voient comme centrales pour ce que Bandera et les nationalistes représentent : un rejet de tout ce qui est soviétique, une répudiation des souillures anti-ukrainiennes, et une dévotion inconditionnelle à l’indépendance de l’Ukraine. Bandera et les nationalistes sont aussi vus comme l’antithèse des élites ukrainiennes corrompues, vénales et incompétentes qui ont mal gouverné l’Ukraine depuis les vingt dernières années. Bien sûr, cette lecture populaire de l’histoire ukrainienne est unilatérale et une prise en compte pleine et entière de ces questions engloberait à la fois les choses positives et négatives que Bandera et les nationalistes ont accomplies. Mais les lectures unilatérales de l’histoire ne sont pas du tout rares, surtout chez les nations non consolidées luttant pour préserver leur indépendance nouvellement acquise » (17).

Le dernier point est particulièrement important. Il suggère que l’Ukraine n’est pas juste une nation normale avec une identité fermement établie et un État solidement installé, qui choisit en apparence entre autoritarisme et démocratie, c’est-à-dire dans ce cas, entre un héritage crypto-fasciste incarné par Bandera et l’O.U.N. et les valeurs libérales démocratiques promues par l’U.E.

La réalité est un tantinet différente. L’État et la souveraineté ukrainiennes ne sont pas suffisamment consolidés face à un autoritarisme russe croissant, pas plus que l’identité ukrainienne aborigène n’est à l’abri des pressions culturelles et linguistiques des créoles dominant politiquement et économiquement et de leurs alliés de Moscou.

Aussi, pour les Ukrainiens, le véritable choix n’est pas entre une dictature nationaliste de style O.U.N. et une démocratie libérale style U.E. La majorité d’entre eux ont fait ce choix, il y a bien longtemps, et de fait personne, à part quelques marginaux, ne chante aujourd’hui les louanges des premiers, et rejette ces derniers. Le véritable choix s’établit entre la défense de la souveraineté nationale, la dignité et l’identité ou le renoncement à tout cela en faveur des Russes et/ou leurs auxiliaires créoles. Dans ces circonstances, la seconde part de l’héritage de Bandera reste pertinente, celle du patriotisme, de la souveraineté nationale, de l’esprit sacrificiel, de l’engagement idéaliste envers les valeurs et les objectifs communs.

Il est à remarquer que c’est exactement cette part de l’héritage de Bandera et de l’O.U.N./U.P.A. qui a été en premier lieu la cible des Soviétiques, comme Alexander Motyl nous le rappelle avec justesse : « La propagande soviétique a toujours diabolisé les nationalistes, pas pour leurs violations des droits de l’homme (après tout, qui étaient les Soviétiques pour se soucier des droits de l’homme après avoir inventé le Goulag ?), mais à cause de leur opposition à la loi de Staline.

Les nationalistes ont perdu plus de 150 000 hommes et femmes alors qu’ils infligeaient plus de 30 000 morts aux troupes soviétiques et aux unités de police dans une période comprise entre 1944 et 1955. Des centaines de milliers de sympathisants nationalistes furent aussi déportés et emprisonnés au Goulag. Le mouvement de résistance nationaliste d’après-guerre bénéficia d’un large soutien de la part de la population d’Ukraine occidentale précisément à cause de leur ferme opposition au stalinisme et ses aspirations génocidaires. Au fil des ans, alors que la domination soviétique pesait de tout son poids, le soutien actif de la population s’amenuisa, mais les nationalistes de Bandera continuèrent à symboliser la cause de la libération nationale » (18).

Ceci pourrait être une bonne réponse à la question de John-Paul Himka qui se demande « pourquoi quelqu’un voudrait-il adopter l’héritage de ce groupe [O.U.N.] ? […] Devrions-nous payer pour leur legs (19) ? » Cela pourrait être également une juste explication pour savoir quelle part de l’héritage de Bandera, (et pourquoi), est si ardemment détestée, à la fois dans la Russie actuelle et dans l’Ukraine de Yanoukovytch. « La diabolisation soviétique des nationalistes engendra une image profondément enracinée dans les esprits, les dépeignant comme des assassins sauvages qui n’avaient aucun agenda politique, ni idéologique, excepté pour la mort et la destruction. Cette image s’enracina, par-dessus tout, dans les parties lourdement soviétisées de l’Ukraine de l’Est et du Sud, qui avaient servies de places fortes pour la domination du parti communiste. Les Russes et les russophones y donnèrent officiellement la réplique et insultèrent fréquemment les Ukrainiens conscients qui osaient parler leur propre langue en les dépeignant comme des Bandera.

Ce mot de Bandera, que les chauvinistes russes avaient utilisé comme un nom chargé d’opprobres, devint un terme laudateur, de la même manière que la lettre N chez les Afro-Américains […] » (20).

Pour le dire autrement, les termes de Bandera et de Banderistes dans le discours ukrainophobe idéologiquement chargé des soviétophiles dominants devinrent synonyme de n’importe quel Ukrainien auto-conscient, non-russifié et non-soviétisé, le métonyme d’un Vendredi désobéissant qui refuse de reconnaître la supériorité culturelle et politique du Robinson russe.

Un tel Ukrainien, ainsi que la dimension nationale et libératrice (plutôt qu’autoritaire) de l’héritage de l’O.U.N. qui le rend indéfectiblement réfractaire, est ce qui irrite au plus haut point, à la fois les chauvinistes impériaux en Russie et leurs associés créoles en Ukraine.

Abandonner cet héritage dans l’Ukraine actuelle équivaudrait, non à accepter les valeurs européennes libérales démocratiques, comme les membres du Parlement européen pourraient le croire, mais plutôt à accepter la vision de l’histoire et de l’identité ukrainienne des colonisateurs.

Pour remettre de l’ordre dans tout ça, la partie aborigène de la société ukrainienne aurait peu d’intérêt à abandonner ses symboles nationalistes aussi longtemps que l’autre partie conserve ses propres symboles de la conquête et la domination coloniale, tous les Lénine et Staline, les Djerzinsky et Kirov, les Pierre et Catherine indubitablement grands, chéris et glorifiés.

Iaroslav Hrytsak a raison : « Nous devons reconnaître que la mémoire historique ukrainienne est profondément divisée, le fait est que nous et nos héritiers aurons à vivre avec pour un bon bout de temps […] Un pacte sur l’amnésie aurait pu être la meilleure solution politique pour notre pays, au moins le temps que nous achevions une transformation radicale […] Mais un tel pacte requiert une élite responsable et un arbitre de confiance honorable (en Espagne, il y a le roi). Encore, même si un quelconque miracle nous avait gratifié d’une telle élite et d’un tel arbitre, nous avons, à la différence des Espagnols, des voisins, Polonais, Russes, Juifs, qui ne nous permettraient pas d’oublier notre histoire […] Nous devrons probablement essayer d’élaborer une formule à l’anglo-saxonne qui permette la coexistence de différents éléments de mémoire historique parfois mutuellement incompatibles pour produire un consensus national, e pluribus unum […] (21). »

Jusqu’ici, cela pourrait être un vœu pieux dans la mesure où la Russie d’aujourd’hui acceptera difficilement toute altérité ukrainienne qui outrepasse le paradigme impérial. Mais Bruxelles pourrait être à l’écoute, ainsi que Varsovie. Ils doivent reconnaître le droit des petites nations fragilisées à posséder leur propre mémoire. Autrement, soutient Hrytsak, la mémoire européenne commune ne se résumerait simplement qu’à la domination des plus forts et des plus riches sur les plus faibles et les plus pauvres. « Les nations mineures devraient avoir le droit d’honorer des héros pas toujours très orthodoxes et convenables, aussi longtemps qu’elle les célébreront, non comme des symboles de violence et de domination sur les autres peuples, mais comme des symboles de leur propre lutte pour la survie et la dignité. Dans le cas de Bandera, il est peu important de savoir s’il fut fasciste ou non, mais plutôt si les gens le célèbrent comme un fasciste ou en tant qu’autre.

Il est dans l’ordre des choses que les héros nationaux ne soient pas toujours impeccables. Les Indiens d’Amérique latine expriment de sérieuses réserves à l’égard de Christophe Colomb, et les Noirs peuvent tout à fait considérer George Washington comme un propriétaire d’esclaves, voire soupçonner d’arrière-pensées racistes de respectables hommes d’état américains ou européens. Les Tchétchènes ne verraient pas Jacques Chirac conférant la Grand-Croix de la Légion d’Honneur au président Poutine comme l’exemple d’un geste juste et honnête, comme les Palestiniens ne trouveraient rien d’héroïque aux appels de Ben Gourion pour “ expulser les Arabes et de prendre leur place, utiliser la terreur, l’assassinat, l’intimidation, la confiscation des terres et la coupure de tous les services sociaux pour débarrasser la Galilée de sa population arabe ”, et “ faire tout ce qui est possible pour s’assurer qu’ils (les réfugiés palestiniens) ne reviennent jamais » (22).

Mais il est aussi peu probable que les membres du Parlement européen pourraient un jour sommer les Israéliens de renommer leur principal aéroport ou pousser le conseil municipal de Barcelone à enlever le monument en l’honneur de Colomb, sans parler d’interdire la vente et le port de T-shirts à l’effigie de Che Guevara dans les pays de l’U.E., dans la mesure où ni l’idéologie totalitaire, ni l’activité terroriste de ce héros satisfait de près ou de loin aux valeurs européennes.

La vérité historique, dans la majorité des cas, est hautement complexe et ambiguë. L’histoire de Bandera, à cet égard, ne fait pas exception à la règle. Elle renferme à la fois des pages sombres et lumineuses. Et aucune d’elles ne doit être mésestimée ou exagérée. Plus important, aucune d’entre elles ne devrait être considérée en dehors de son contexte historique par rapport aux temps que nous vivons.

Mykola Riabtchouk

Notes

1 : Parlement européen, Résolution du 25 février 2010 sur la situation en Ukraine.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0035&language=FR&ring=P7-RC-2010-0116

2 : Lire l’article en ligne de Youri Pokaltchouk, « Les indépendantistes ukrainiens dans les camps de la mort nazis » sur :

http://www.ukraine-europe.info/ua/dossiers.asp?1181081152 (note du traducteur).

3 : Pétition # 251148. Appel solennel des Ukrainiens aux membres du Parlement européen au sujet de la diffamation de Stepan Bandera dans le texte de la résolution du Parlement européen datée du 25 février 2010 sur la situation en Ukraine;

http://www. n.org.ua/petition/detail.php?ELEMENT_ID=617

4 : Ukrayinska Pravda, 9 mars 2010;

http://blogs.pravda.com.ua/authors/tarasyuk/4b9652fbf3e28/

5 : « Yushchenko : European Parliament has ‘ historical complex ‘ with respect to Bandera », Interfax, 10 mars 2010;

http://www.interfax.com.ua/eng/main/33884/

6 : Bohdan Chervak, « Ukrayinske pytannia Yevroparlamentu », Ukrayinska Pravda, 3 mars 2010;

http://www.pravda.com.ua/columns/2010/03/3/4828199/

7 : Yaroslav Hrytsak, « Klopoty z pamyattiu », Zaxid.net, 8 mars 2010;

http://www.zaxid.net/article/60958/

8 : Andrzej Eliasz, « Polska – Ukraina : niewiadoma z Rosja w tle », Gazeta Wyborcza, 27 – 28 mars 2010, s. 22.

9 : Iryna Magdysh, « Ukrainians have right to honor their own heroes », Kyiv Post, 4 mars 2010;

http://www.kyivpost.com/news/opinion/op_ed/detail/61046/

10 : « Posol Polshchi : Ukrayinsko-polski vidnosyny matymut inshyi vidtinok », UNIAN, 24 mars 2010;

http://www.unian.net/ukr/news/news-369028.html

11 : Pawel Kowal, « Kryza prymusyt Ukrayinu zrobyty chitkyj vybir », Zaxid.net, 25 mars 2010;

http://www.zaxid.net/article/62297/

12 : Alexander Motyl, « Ukraine, Europe, and Bandera », Cicero Foundation Great Debate Paper, n° 10/05 (mars 2010), p. 6;

http://www.cicerofoundation.org/lectures/Alexander_J_Motyl_Ukraine_Europe_and_Bandera.pdf.

Traduction ukrainienne: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=3777

13 : Ibid. Le lecteur pourra aussi se référer utilement à l’ouvrage de Wolodymyr Kosyk, L’Allemagne nationale-socialiste et l’Ukraine, Publications de l’Est Européen, Paris, 1986, et consulter du même auteur l’article en ligne concernant « La lutte des nationalistes ukrainiens contre les Nazis » :

http://www.ukraine-europe.info/ua/dossiers.asp?1181081094 (note du traducteur).

14 : Timothy Snyder, « A Fascist Hero in Democratic Kiev », New York Review of Books, 24 février 2010;

http://blogs.nybooks.com/post/409476895/a-fascist-hero-in-democratic-kiev

15 : David Marples, « Yushchenko erred in honouring Bandera », Edmonton Journal, 10 février 2010;

http://www.edmontonjournal.com/news/Yushchenko+erred+honouring+Bandera/2533423/story.html

16 : Timothy Snyder, art.cit.

17 : Motyl, « Ukraine… », art. cit., p. 9.

18 : Id., p. 8.

19 : John-Paul Himka, « Should Ukrainian Studies Defend the Heritage of O.U.N. – U.P.A. ? », lettre ouverte diffusée le 10 février 2010.

20 : Motyl, art. cit. p. 8.

21 : Hrytsak, « Klopoty… », art. cit.

22 : Michael Bar Zohar, Ben-Gurion : the Armed Prophet, Prentice-Hall, 1967, p. 157. Voir également Ben Gurion and the Palestine Arabs, Oxford University Press, 1985, et David Ben Gurion to the General Staff : Ben-Gurion. A Biography par Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York 1978. Je remercie spécialement Steven Velychenko pour la bibliographie fournie

• Traduit de l’anglais par Pascal G. Lassalle pour Theatrum Belli et d’abord mis en ligne sur ce site le 11 mai 2010.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Depuis sa conclusion, on a souvent voulu contester la validité du Traité de 1532. Lorsque la royauté fut devenue toute puissante et jusqu'à nos jours, historiens et pamphlétaires se sont efforcés, à l'envi, de présenter le contrat d'union à la France, consenti par la Bretagne, comme un acte gratuit, émanant du bon plaisir royal et ne comportant aucune condition. Celles qui y ont été attachées pour satisfaire à la demande des Etats de Bretagne réunis à Vannes, n'auraient d'autre valeur que celle d'un engagement moral, spontanément pris par les rois : les représentants de notre pays n'auraient été ni en droit, ni en mesure de traiter avec eux, et l'Acte de 1532 ne serait qu'une habile concession de François Ier, destinée seulement à éviter les troubles éventuels qui auraient pu se produire dans le pays si la requête des Etats avait été rejetée. D'autres historiens ont, en leur temps, fait justice de ces assertions, et il ne nous appartient pas d'y revenir. L'examen du droit public breton peut, à lui seul, nous convaincre de l'entière validité du contrat. Ce qui apparaît comme contestable à la lumière du seul droit public français, devient une vérité d'évidence si l'on fait appel à la notion bretonne de ce même droit.

Depuis sa conclusion, on a souvent voulu contester la validité du Traité de 1532. Lorsque la royauté fut devenue toute puissante et jusqu'à nos jours, historiens et pamphlétaires se sont efforcés, à l'envi, de présenter le contrat d'union à la France, consenti par la Bretagne, comme un acte gratuit, émanant du bon plaisir royal et ne comportant aucune condition. Celles qui y ont été attachées pour satisfaire à la demande des Etats de Bretagne réunis à Vannes, n'auraient d'autre valeur que celle d'un engagement moral, spontanément pris par les rois : les représentants de notre pays n'auraient été ni en droit, ni en mesure de traiter avec eux, et l'Acte de 1532 ne serait qu'une habile concession de François Ier, destinée seulement à éviter les troubles éventuels qui auraient pu se produire dans le pays si la requête des Etats avait été rejetée. D'autres historiens ont, en leur temps, fait justice de ces assertions, et il ne nous appartient pas d'y revenir. L'examen du droit public breton peut, à lui seul, nous convaincre de l'entière validité du contrat. Ce qui apparaît comme contestable à la lumière du seul droit public français, devient une vérité d'évidence si l'on fait appel à la notion bretonne de ce même droit.

The Grand Strategy of the Byzantine Empire

The Grand Strategy of the Byzantine Empire Une guerre entre les Etats-Unis et le Japon est-elle imminente? On peut l'admettre surtout si l'on lit l'analyse de Friedman et LeBard (The Coming War with Japan).

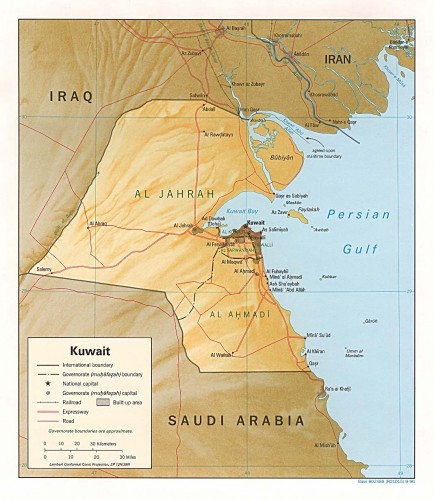

Une guerre entre les Etats-Unis et le Japon est-elle imminente? On peut l'admettre surtout si l'on lit l'analyse de Friedman et LeBard (The Coming War with Japan). Irak 1941: la révolte de Rachid Ali contre les Britanniques

Irak 1941: la révolte de Rachid Ali contre les Britanniques

Le soixante-cinquième anniversaire de la libération des Pays-Bas a été un peu particulier cette année. La journée de la “libération nationale”, commémorant le jour où les Allemands ont capitulé en Hollande, soit le 5 mai 1945, a été un jour férié officiel en 2010. Ce n’est le cas que tous les cinq ans mais la loi qui régit l’ouverture des magasins permet toutefois que ceux-ci demeurent ouverts. En maints endroits ce ne fut pourtant pas le cas. Bref, cela fit désordre. De surcroît, il y avait partout des “fêtes de la libération” où l’on pouvait danser, boire et bouffer tant et si bien que certaines villes comme Utrecht et Zwolle ont failli disparaître dans un chaos indescriptible. Pour couronner le tout, il y eut ce fameux incident sur le “Dam”, où il fut une fois de plus prouvé que les Néerlandais “si sobres et si sérieux” sont des forts en gueule mais prennent la poudre d’escampette sitôt que quelque chose pète. Ce fut aussi le cas en mai 1940; et la fuite peu glorieuse des troupes néerlandaises lors de l’entrée des Serbes à Srebrenica demeure une plaie ouverte dans la conscience de soi des Néerlandais. Pourtant, rendons-leur justice, les Néerlandais, fiers d’eux-mêmes, savent aussi fort bien pratiquer l’auto-critique. Ce n’est donc pas un hasard s’il m’a fallu attendre cette “fête de la libération” pour apprendre quelque chose sur l’opération “Black Tulip”. Celle-ci a consisté en une volonté d’épuration ethnique, celle de purger les Pays-Bas de tous les ressortissants allemands qui y résidaient.

Le soixante-cinquième anniversaire de la libération des Pays-Bas a été un peu particulier cette année. La journée de la “libération nationale”, commémorant le jour où les Allemands ont capitulé en Hollande, soit le 5 mai 1945, a été un jour férié officiel en 2010. Ce n’est le cas que tous les cinq ans mais la loi qui régit l’ouverture des magasins permet toutefois que ceux-ci demeurent ouverts. En maints endroits ce ne fut pourtant pas le cas. Bref, cela fit désordre. De surcroît, il y avait partout des “fêtes de la libération” où l’on pouvait danser, boire et bouffer tant et si bien que certaines villes comme Utrecht et Zwolle ont failli disparaître dans un chaos indescriptible. Pour couronner le tout, il y eut ce fameux incident sur le “Dam”, où il fut une fois de plus prouvé que les Néerlandais “si sobres et si sérieux” sont des forts en gueule mais prennent la poudre d’escampette sitôt que quelque chose pète. Ce fut aussi le cas en mai 1940; et la fuite peu glorieuse des troupes néerlandaises lors de l’entrée des Serbes à Srebrenica demeure une plaie ouverte dans la conscience de soi des Néerlandais. Pourtant, rendons-leur justice, les Néerlandais, fiers d’eux-mêmes, savent aussi fort bien pratiquer l’auto-critique. Ce n’est donc pas un hasard s’il m’a fallu attendre cette “fête de la libération” pour apprendre quelque chose sur l’opération “Black Tulip”. Celle-ci a consisté en une volonté d’épuration ethnique, celle de purger les Pays-Bas de tous les ressortissants allemands qui y résidaient.

Le Professeur Viatcheslav Dachitchev, historien et expert ès questions allemandes, a été l’un des principaux conseillers de Gorbatchev et l’avocat au Kremlin de la réunification allemande. Nous avons déjà eu l’occasion de publier des entretiens avec lui ou des extraits de ces meilleurs essais [ http://www.harrymagazine.com/200407/turquia.htm ;

Le Professeur Viatcheslav Dachitchev, historien et expert ès questions allemandes, a été l’un des principaux conseillers de Gorbatchev et l’avocat au Kremlin de la réunification allemande. Nous avons déjà eu l’occasion de publier des entretiens avec lui ou des extraits de ces meilleurs essais [ http://www.harrymagazine.com/200407/turquia.htm ;

Il caos ribollente che emerse dalla rivoluzione russa del 1917 portò a galla ogni sorta di relitto. Fu come un’enorme ondata tellurica che si rovesciò sull’Europa orientale e sull’Asia centrale, dando la stura a oscuri patrimoni psicologici, a paure ancestrali, a vendette primitive che sembravano relegate a secoli lontani. La rivoluzione sovietica è stata non di rado paragonata più a un cataclisma cosmico che a una rivolta sociale di qualche proletariato industriale. Piuttosto, fu una specie di arcaica guerra di razze, un riaffacciarsi nella storia del diritto dell’orda, un dilagare del terrore e di antichissime, perdute memorie di delitto e di magia criminale.

Il caos ribollente che emerse dalla rivoluzione russa del 1917 portò a galla ogni sorta di relitto. Fu come un’enorme ondata tellurica che si rovesciò sull’Europa orientale e sull’Asia centrale, dando la stura a oscuri patrimoni psicologici, a paure ancestrali, a vendette primitive che sembravano relegate a secoli lontani. La rivoluzione sovietica è stata non di rado paragonata più a un cataclisma cosmico che a una rivolta sociale di qualche proletariato industriale. Piuttosto, fu una specie di arcaica guerra di razze, un riaffacciarsi nella storia del diritto dell’orda, un dilagare del terrore e di antichissime, perdute memorie di delitto e di magia criminale. Lorsque le Texas s’est séparé du Mexique en 1819, les Etats-Unis ont immédiatement revendiqué ce territoire immense. Dans le cas précis du Texas, Washington eut recours à la tactique de l’infiltration. En fin de compte, le Mexique interdit en 1830 l’installation de colons américains au Texas, qui n’avait jamais cessé de se développer (1). En 1835, les colons américains du Texas se rebellent contre l’autorité mexicaine (2) et des unités de milice américaines s’emparent des bâtiments de la garnison mexicaine près d’Anahuac et provoquent d’autres conflits. « Pendant l’été 1836, des troupes américaines occupent Nacogdoches au Texas » (3). Le Mexique proteste et menace de faire la guerre au cas où les Etats-Unis annexeraient la région (4). Pendant de longues années, une suite ininterrompue de provocations de la part des Etats-Unis conduisirent à la fameuse bataille de Fort Alamo. Quand, en 1845, l’annexion du Texas à l’Union paraissait imminente, le Mexique s’est déclaré prêt à reconnaître l’existence de la République du Texas, à condition que les Etats-Unis ne l’annexent pas (5). La colonisation du pays par des immigrants américains s’est toutefois poursuivie.

Lorsque le Texas s’est séparé du Mexique en 1819, les Etats-Unis ont immédiatement revendiqué ce territoire immense. Dans le cas précis du Texas, Washington eut recours à la tactique de l’infiltration. En fin de compte, le Mexique interdit en 1830 l’installation de colons américains au Texas, qui n’avait jamais cessé de se développer (1). En 1835, les colons américains du Texas se rebellent contre l’autorité mexicaine (2) et des unités de milice américaines s’emparent des bâtiments de la garnison mexicaine près d’Anahuac et provoquent d’autres conflits. « Pendant l’été 1836, des troupes américaines occupent Nacogdoches au Texas » (3). Le Mexique proteste et menace de faire la guerre au cas où les Etats-Unis annexeraient la région (4). Pendant de longues années, une suite ininterrompue de provocations de la part des Etats-Unis conduisirent à la fameuse bataille de Fort Alamo. Quand, en 1845, l’annexion du Texas à l’Union paraissait imminente, le Mexique s’est déclaré prêt à reconnaître l’existence de la République du Texas, à condition que les Etats-Unis ne l’annexent pas (5). La colonisation du pays par des immigrants américains s’est toutefois poursuivie. Hearst concrétisa rapidement sa promesse et le gouvernement de Washington put se réjouir d’un événement « formidable » : le 15 février 1898, le navire de guerre américain « Maine » explose dans le port de La Havane. Immédiatement, le gouvernement américain affirme que les Espagnols sont responsables de cette explosion. L’auteur américain Eustace Mullins a affirmé ultérieurement que ce sont au contraire les Américains qui ont provoqué l’explosion et a avancé des preuves tangibles pour étayer le soupçon ; ce serait la « National City Bank » de New York qui aurait fait sauter le navire pour s’emparer de l’industrie cubaine du sucre, ce qui fut effectivement acquis après la guerre. Lorsque les Espagnols ont réclamé la constitution d’une commission d’expertise indépendante pour enquêter sur l’explosion, Washington eut un comportement étrange : le « Maine » et tout ce qu’il contenait et pouvait apporter des preuves fut coulé en un tournemain.

Hearst concrétisa rapidement sa promesse et le gouvernement de Washington put se réjouir d’un événement « formidable » : le 15 février 1898, le navire de guerre américain « Maine » explose dans le port de La Havane. Immédiatement, le gouvernement américain affirme que les Espagnols sont responsables de cette explosion. L’auteur américain Eustace Mullins a affirmé ultérieurement que ce sont au contraire les Américains qui ont provoqué l’explosion et a avancé des preuves tangibles pour étayer le soupçon ; ce serait la « National City Bank » de New York qui aurait fait sauter le navire pour s’emparer de l’industrie cubaine du sucre, ce qui fut effectivement acquis après la guerre. Lorsque les Espagnols ont réclamé la constitution d’une commission d’expertise indépendante pour enquêter sur l’explosion, Washington eut un comportement étrange : le « Maine » et tout ce qu’il contenait et pouvait apporter des preuves fut coulé en un tournemain. La guerre anglo-américaine de 1812 a eu notamment pour cause l’avancée continue de nouveaux colons américains dans la région située entre l’Ohio et le Mississippi. Ce territoire était contesté entre les deux puissances : Britanniques et Américains le convoitaient. Le Président Jefferson avait déjà formulé des menaces en 1807 : « Si l’Angleterre ne nous donne pas satisfaction, comme nous le souhaitons, nous prendrons le Canada qui pourra alors entrer dans l’Union » (1). La clique gouvernementale au pouvoir à Washington à l’époque prévoyait déjà, en cas de guerre avec l’Angleterre, de prendre possession de la Floride orientale et occidentale qui appartenaient encore à l’Espagne (2).

La guerre anglo-américaine de 1812 a eu notamment pour cause l’avancée continue de nouveaux colons américains dans la région située entre l’Ohio et le Mississippi. Ce territoire était contesté entre les deux puissances : Britanniques et Américains le convoitaient. Le Président Jefferson avait déjà formulé des menaces en 1807 : « Si l’Angleterre ne nous donne pas satisfaction, comme nous le souhaitons, nous prendrons le Canada qui pourra alors entrer dans l’Union » (1). La clique gouvernementale au pouvoir à Washington à l’époque prévoyait déjà, en cas de guerre avec l’Angleterre, de prendre possession de la Floride orientale et occidentale qui appartenaient encore à l’Espagne (2).

Jean Vermeire avait récemment fait un voyage à Paris, où on lui avait demandé d’intervenir en tant qu’expert pour déclarer vrai ou faux un dessin attribué à Hergé. Vermeire m’a expliqué que Hergé “arrangeait” d’une certaine façon les simples plumes “ballon” à sa disposition pour créer son propre trait dit de “ligne claire”. Le dessin, qu’on lui a soumis à Paris, portait bien cette marque de Hergé, que Vermeire, dans les mois qui ont précédé le désastre de mai 1940, connaissait, puisqu’il avait été pressenti pour travailler avec le créateur de Tintin, pour devenir son principal adjoint. Vermeire était lui-même dessinateur et caricaturiste, créateur de petites bandes dessinées éphémères, sous le pseudonyme de “JiVé”. La guerre mettra fin à la coopération Hergé/JiVé et le “Vingtième siècle”, avec son supplément jeunesse “Le Petit Vingtième”, cessera de paraître. Hergé et JiVé se retrouvent sur le carreau. JiVé décide de rejoindre Jam, devenu dès 1936 caricaturiste au “Pays réel” de Degrelle. Hergé, plus méfiant, refuse de rejoindre l’équipe du “Pays réel” et de créer pour le quotidien rexiste un supplément pour la jeunesse, appelé à remplacer le “Petit Vingtième”. Le journal lui paraît trop politisé et ses tirages trop faibles (12.000 exemplaires). Il rejoindra le “Soir”, qui n’est pas l’organe d’un parti et dont les tirages sont impressionnants (329.000 exemplaires). Raymond De Becker, personnaliste catholique attiré par les régimes dits “d’Ordre Nouveau”, prendra la direction du principal quotidien bruxellois, avec la ferme volonté de maintenir une “politique de présence”, comme on disait à l’époque. La “politique de présence” signifiait défendre des positions belges, plaider pour l’indépendance d’une Belgique au sein d’une Europe dominée par l’Axe. Cette “politique de présence” impliquait aussi d’honorer la personne du Roi Léopold III. C’est donc dans ce nouveau “Soir” qu’Hergé recevra une tribune et pourra continuer à faire vivre son héros Tintin.

Jean Vermeire avait récemment fait un voyage à Paris, où on lui avait demandé d’intervenir en tant qu’expert pour déclarer vrai ou faux un dessin attribué à Hergé. Vermeire m’a expliqué que Hergé “arrangeait” d’une certaine façon les simples plumes “ballon” à sa disposition pour créer son propre trait dit de “ligne claire”. Le dessin, qu’on lui a soumis à Paris, portait bien cette marque de Hergé, que Vermeire, dans les mois qui ont précédé le désastre de mai 1940, connaissait, puisqu’il avait été pressenti pour travailler avec le créateur de Tintin, pour devenir son principal adjoint. Vermeire était lui-même dessinateur et caricaturiste, créateur de petites bandes dessinées éphémères, sous le pseudonyme de “JiVé”. La guerre mettra fin à la coopération Hergé/JiVé et le “Vingtième siècle”, avec son supplément jeunesse “Le Petit Vingtième”, cessera de paraître. Hergé et JiVé se retrouvent sur le carreau. JiVé décide de rejoindre Jam, devenu dès 1936 caricaturiste au “Pays réel” de Degrelle. Hergé, plus méfiant, refuse de rejoindre l’équipe du “Pays réel” et de créer pour le quotidien rexiste un supplément pour la jeunesse, appelé à remplacer le “Petit Vingtième”. Le journal lui paraît trop politisé et ses tirages trop faibles (12.000 exemplaires). Il rejoindra le “Soir”, qui n’est pas l’organe d’un parti et dont les tirages sont impressionnants (329.000 exemplaires). Raymond De Becker, personnaliste catholique attiré par les régimes dits “d’Ordre Nouveau”, prendra la direction du principal quotidien bruxellois, avec la ferme volonté de maintenir une “politique de présence”, comme on disait à l’époque. La “politique de présence” signifiait défendre des positions belges, plaider pour l’indépendance d’une Belgique au sein d’une Europe dominée par l’Axe. Cette “politique de présence” impliquait aussi d’honorer la personne du Roi Léopold III. C’est donc dans ce nouveau “Soir” qu’Hergé recevra une tribune et pourra continuer à faire vivre son héros Tintin. Certes, c’est l’épopée russe et berlinoise de Jean Vermeire qui intéresse le plus les lecteurs de base d’éditeurs comme Fayard, Grancher ou les Presses de la Cité et, en général, de tous les ouvrages que l’on peut ranger dans la catégorie de “militaria”. Raison pour laquelle elle a été traitée en abondance dans les livres de Saint-Loup ou de Mabire ou a fait l’objet de livres de souvenirs, souvent poignants (Philippet, Terlin, K. Gruber, etc.). Néanmoins, ce que les historiens n’ont pas encore eu l’occasion de révéler au grand public, c’est un compte-rendu

Certes, c’est l’épopée russe et berlinoise de Jean Vermeire qui intéresse le plus les lecteurs de base d’éditeurs comme Fayard, Grancher ou les Presses de la Cité et, en général, de tous les ouvrages que l’on peut ranger dans la catégorie de “militaria”. Raison pour laquelle elle a été traitée en abondance dans les livres de Saint-Loup ou de Mabire ou a fait l’objet de livres de souvenirs, souvent poignants (Philippet, Terlin, K. Gruber, etc.). Néanmoins, ce que les historiens n’ont pas encore eu l’occasion de révéler au grand public, c’est un compte-rendu Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1992

La politica si spezza il cuore a forza di predicozzi e buoni sentimenti, nell’era del conflitto sociale.

La politica si spezza il cuore a forza di predicozzi e buoni sentimenti, nell’era del conflitto sociale.