De Sorel à Maurras

Presque oublié aujourd’hui, Georges Valois fut l’un des écrivains politiques importants du début du siècle. Ayant dû abandonner ses études à l’âge de quinze ans, à cause de ses origines populaires, il avait été rapidement attiré par les milieux de gauche. Il commença par fréquenter différents groupes de tendance libertaire : L’Art social, de Charles-Louis Philippe, Les Temps nouveaux, de Jean Grave, L’Humanité nouvelle, de Charles Albert et Hamon. Parmi les collaborateurs de la revue qu’animait L’Humanité nouvelle figurait notamment Georges Sorel, qui devait exercer sur Valois une influence décisive. « Lorsque Sorel entrait (au comité de rédaction de la revue), écrit Valois dans D’un siècle à l’autre, il y avait un frémissement de l’intelligence chez les assistants et l’on se taisait. Nous l’écoutions. Ce n’étaient pas ses cinquante ans qui nous tenaient en respect, c’était sa parole. Sorel, forte tête de vigneron au front clair, l’œil plein de bonté malicieuse, pouvait parler pendant des heures sans que l’on songeât a l’interrompre ».

Presque oublié aujourd’hui, Georges Valois fut l’un des écrivains politiques importants du début du siècle. Ayant dû abandonner ses études à l’âge de quinze ans, à cause de ses origines populaires, il avait été rapidement attiré par les milieux de gauche. Il commença par fréquenter différents groupes de tendance libertaire : L’Art social, de Charles-Louis Philippe, Les Temps nouveaux, de Jean Grave, L’Humanité nouvelle, de Charles Albert et Hamon. Parmi les collaborateurs de la revue qu’animait L’Humanité nouvelle figurait notamment Georges Sorel, qui devait exercer sur Valois une influence décisive. « Lorsque Sorel entrait (au comité de rédaction de la revue), écrit Valois dans D’un siècle à l’autre, il y avait un frémissement de l’intelligence chez les assistants et l’on se taisait. Nous l’écoutions. Ce n’étaient pas ses cinquante ans qui nous tenaient en respect, c’était sa parole. Sorel, forte tête de vigneron au front clair, l’œil plein de bonté malicieuse, pouvait parler pendant des heures sans que l’on songeât a l’interrompre ».

De quoi parlait ainsi Sorel ? Sans doute de ce qui lui tenait le plus à cœur : de la lutte, révolutionnaire, de l’avenir des syndicats, menacés non seulement par la ploutocratie capitaliste au pouvoir, mais aussi par le conformisme marxiste de la social-démocratie. Sans renier l’essentiel de la doctrine marxiste, Sorel reprochait notamment â l’auteur du Capital sa vision trop schématique de la lutte de classes, et sa méconnaissance des classes moyennes. Et il craignait par-dessus tout l’influence des intellectuels et des politiciens dans le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier devait préserver son autonomie, et c’est à ce prix seulement qu’il pourrait donner naissance à l’aristocratie d’une société nouvelle. Son mépris de la médiocrité bourgeoise, à laquelle il opposait la vigueur populaire, triomphant dans le syndicalisme révolutionnaire, avait conduit Sorel à l’antidémocratisme. La démocratie n’était pour lui que le triomphe des démagogues, dont la justification la plus abusive. était le mythe du Progrès. C’est ainsi qu’un penseur primitivement situé à l’extrême-gauche se rapprochait sans l’avoir expressément cherché, des théoriciens réactionnaires, condamnant eux aussi, au nom de leurs principes, la démocratie capitaliste.

Influencé par Sorel, et aussi par la pensée de Proudhon et de Nietzsche, Georges Valois écrivit son premier livre : L’Homme qui vient, philosophie de l’autorité. C’était l’œuvre d’un militant syndicaliste révolté par la corruption démocratique, aspirant à un régime fort. Ce régime, Georges Valois pensait que ce devait être la monarchie : il la concevait « comme un pouvoir réalisant ce que la démocratie n’avait pu faire contre la ploutocratie ». Ayant présenté son manuscrit à Paul Bourget, celui-ci le communiqua à Charles Maurras. Telle fut l’origine des relations entre l’ancien socialiste libertaire et le directeur de L’Action française.

Relatant après sa rupture avec Maurras son premier contact avec celui-ci, Valois écrivait : « C’est sur le problème économique et social que nous nous heurtâmes immédiatement. Dans la suite, Maurras s’abstint de renouveler cette dispute. Sa décision avait été prise ; il avait compris qu’il était préférable de m’associer à son œuvre et de m’utiliser en s’efforçant de m’empêcher de produire toute la partie de mon œuvre qu’il n’acceptait pas » (1). On comprend sans peine que ce que Valois gardait d’esprit socialiste et révolutionnaire n’ait pas convenu à Maurras. Il ne faut pas oublier cependant qu’à cette époque, Maurras s’exprimait en termes fort sévères contre le capitalisme, auquel il opposait l’esprit corporatif de l’ancien régime. Tout en défendant les principes d’ordre et d’autorité, il n’hésitait pas à défendre les syndicats contre le faux ordre et l’autorité abusive des dirigeants républicains. C’est ainsi que Maurras fut le seul grand journaliste de droite à flétrir la sanglante répression organisée par Clemenceau, président du Conseil, contre les grévistes de Draveil, dans les derniers jours de juillet 1908 :

« Cuirassiers, dragons et gendarmes », écrivait Maurras dans L’Action française, se sont battus comme nos braves troupes savent se battre. À quoi bon ? Pourquoi ? Et pour qui ? « Nous le savons. C’est pour que le vieillard à peine moins sinistre que Thiers, à peine moins révolutionnaire, puisse venir crier à la tribune. qu’il est l’ordre, qu’il est la propriété, qu’il est le salut. Nous ne dirons pas à ce vieillard sanglant qu’il se trompe. Nous lui dirons qu’il ment. Car il a voulu ce carnage. Cette tuerie n’est pas le résultat de la méprise ou de l’erreur. On ne peut l’imputer à une faute de calcul. Il l’a visée... Ce fidèle ministre d’Édouard VII ne mérite pas d’être flétri en langue française. L’épithète qui lui revient, je la lui dirai en anglais, où elle prendra quelque force : Bloody ! »

Les jours suivants, Maurras écrivait encore :

« La journée de Draveil a été ce que l’on a voulu qu’elle fût. M. Clemenceau n’a pratiqué ni le système du laisser-faire ni le système des justes mesures préventives, parce que dans les deux cas, surtout dans le second, il y avait d’énormes chances d’éviter cette effusion de sang qu’il lui fallait pour motiver les arrestations de vendredi et pour aboutir à l’occupation administrative et à la pénétration officielle de la Confédération générale du travail » (2).

Il est normal que le Maurras de cette époque ait pu attirer Georges Valois. Il attira aussi, pendant quelque temps, Georges Sorel lui-même : « Je ne pense pas, écrivait ce dernier à Pierre Lasserre en juin 1909, que personne (sauf probablement Jaurès) confonde l’ardente jeunesse qui s’enrôle dans l’Action française avec les débiles abonnés du Gaulois ». Il voyait dans le mouvement de Charles Maurras la seule force nationaliste sérieuse. « Je ne suis pas prophète, disait-il à Jean Variot. Je ne sais pas si Maurras ramènera le roi en France. Et ce n’est pas ce qui m’intéresse en lui. Ce qui m’intéresse, c’est qu’il se dresse devant la bourgeoisie falote et réactionnaire, en lui faisant honte d’avoir été vaincue et en essayant de lui donner une doctrine ». En 1910, Sorel écrivait à Maurras pour le remercier de lui avoir envoyé son Enquête sur la monarchie. « Je suis, disait-il notamment, depuis longtemps frappé de la folie des auteurs contemporains qui demandent à la démocratie de faire un travail que peuvent seules aborder les royautés pleines du sentiment de leur mission » (3).

Cependant, Sorel gardait ses distances vis-à-vis de l’Action française. Georges Valois avait au contraire adhéré au mouvement peu de temps après sa première rencontre avec Maurras. On trouve l’expression de ses idées à l’époque dans La révolution sociale ou le roi et dans L’Enquête sur la monarchie et la classe ouvrière. Le titre du premier de ces essais suffit à montrer la rupture de Valois avec les formations de gauche. La thèse de Valois est que la Révolution de 1789 n’a pas été le triomphe de la bourgeoisie contre le peuple, comme on le dit souvent, mais le triomphe de « déclassés de toutes les classes » aussi bien contre la bourgeoisie que contre le peuple et l’aristocratie. Sans doute les républicains surent-ils se concilier une partie de la bourgeoisie, plus spécialement celle « qui, au temps de Louis-Philippe et sous l’Empire, voit sa puissance économique s’accroître avec une rapidité extrême, c’est-à-dire la bourgeoisie industrielle, urbaine, qui fait à ce moment un effort de production énorme et se croit volontiers dominatrice » (4). Mais en fait cette bourgeoisie a été dupée par les politiciens qui gouvernaient en son nom. Après avoir séparé cette bourgeoisie urbaine des agriculteurs. les politiciens républicains ont excité le peuple contre elle. Et la bourgeoisie qui domine vraiment l’État n’est pas cette bourgeoisie dupée, c’est celle de ce que Maurras appelle « les quatre États confédérés » : les Juifs, les Métèques, les Protestants et les Maçons.

La trahison socialiste

Ce phénomène politique, remarque Valois, échappe au prolétariat, qui n’est pas représenté par les siens au Parlement. Il y a en France un parti socialiste, mais Valois pense, comme Georges Sorel et Édouard Berth, que ce parti ne vaut pas mieux que les autres partis républicains, qu’il est d’ailleurs le complice des partis dits bourgeois. Et il cite à ce sujet l’opinion de Sorel dans ses Réflexions sur la violence :

« Une agitation, savamment canalisée, est extrêmement utile aux socialistes parlementaires, qui se vantent, auprès du gouvernement et de la riche bourgeoisie, de savoir modérer la révolution ; ils peuvent ainsi faire réussir les affaires financières auxquelles ils s’intéressent, faire obtenir de menues faveurs à beaucoup d’électeurs influents, et faire voter des lois sociales pour se donner de l’importance dans l’opinion des nigauds qui s’imaginent que ces socialistes sont de grands réformateurs du droit. Il faut, pour que cela réussisse, qu’il y ait toujours un peu de mouvement et qu’on puisse faire peur aux bourgeois » (5).

Bref, les dirigeants socialistes dupent la classe ouvrière, exactement comme ceux des partis républicains libéraux dupent la classe bourgeoise ; ce ne sont pas de véritables anti-capitalistes, mais les serviteurs d’un capitalisme étranger, auquel ils sacrifient le mouvement syndical. « C’est pourquoi, écrit Valois, les républicains nourrissent une hostilité irréductible à l’égard du mouvement syndicaliste, et c’est ce qui doit montrer à nos camarades qui sont profondément pénétrés de la nécessité de l’action syndicale que l’État républicain et l’organisation syndicale ouvrière sont deux faits qui s’excluent l’un l’autre » (6). Certains militants syndicalistes en sont d’ailleurs convaincus, et ils préfèrent l’action directe à une action s’exerçant par l’intermédiaire des pouvoirs publics. Valois se déclare d’accord avec eux, mais il entend leur faire admettre que leur esprit de classe n’est nullement incompatible, bien au contraire, avec l’adhésion à la monarchie.

Ce n’est pas, précise Valois, la violence révolutionnaire qui peut effrayer les militants monarchistes, qui comptent dans leurs rangs plus de non-possédants que de possédants. Les monarchistes rejettent la révolution sociale parce qu’elle représente l’extension à la vie économique de l’erreur politique démocratique, parce qu’elle introduirait la démagogie au cœur de la production. Il y aurait sans doute une réaction contre les conséquences de cette démagogie, mais les travailleurs en seraient les premières victimes : « Il se constituerait rapidement, dans chaque groupe de producteurs, une petite aristocratie qui régnerait sur la masse par la terreur et la corruption, embrigaderait une sous-aristocratie par de menues faveurs, et imposerait ainsi à la majorité la même loi de travail qu’imposent aujourd’hui les capitalistes, et en profiterait » (7). De plus, la révolution entraînerait la disparition de l’or, lequel constitue une garantie irremplaçable. Pour en retrouver, les révolutionnaires devraient faire appel aux capitalistes soi-disant favorables à leur cause, c’est-à-dire aux capitalistes juifs. « C’est vers eux, écrit Valois, que l’on se tournera pour résoudre le problème de la circulation des produits interrompue par l’absence d’or, et si l’on ne songe pas à eux tout d’abord, leurs agents, juifs et non juifs, seront chargés de diriger les pensées vers eux. On leur demandera de l’or, et ils le prêteront ; ils le prêteront en apparence sans exiger de garanties, mais en s’assurant en fait des garanties solides ». Les travailleurs ne se libéreraient d’une exploitation nationale que pour tomber sous le joug d’une exploitation internationale, plus dangereuse parce que plus puissante. « Il est probable qu’un terrible mouvement antisémite se développerait et se manifesterait par le plus beau massacre de Juifs de l’histoire ; mais les Juifs feraient alors appel aux armes étrangères pour leur défense, et se maintiendraient avec le concours de l’étranger, avec qui ils dépouilleraient la nation toute entière » (8). N’oublions pas que ces lignes furent écrites peu après l’affaire Dreyfus, en un temps où l’antisémitisme le plus frénétique fleurissait dans de vastes secteurs de l’opinion française.

L’appel au roi, solution sociale

Pour éviter ce remplacement de l’exploitation présente par une exploitation plus dure encore, Valois ne voit qu’une solution : l’appel au roi. Le roi ne saurait être le défenseur d’une seule classe sociale ; il est l’arbitre indépendant et souverain dont toutes les classes ont besoin pour défendre leur intérêt commun. Il ne peut souhaiter que la prospérité générale de la nation, et donc la prospérité de la classe ouvrière. « Il sait que des bourgeois, ou des politiciens qui n’ont aucune profession avouable, ne peuvent en aucune manière représenter le peuple des travailleurs ; pour connaître les besoins de la classe ouvrière, il appelle donc dans ses conseils les vrais représentants de cette classe, c’est-à-dire les délégués des syndicats, des corporations, des métiers. Le roi doit donc non seulement favoriser, mais provoquer le développement intégral de l’organisation ouvrière, en faisant appel à ce qui lui donne son caractère rigoureusement ouvrier : l’esprit de classe. En effet, pour que les républiques ouvrières envoient auprès du roi leurs vrais représentants, il faut qu’elles soient impénétrables à tout élément étranger à la classe ouvrière ; il faut donc que les travailleurs aient une vive conscience de classe qui les amène à repousser instinctivement les politiciens, les intellectuels et les bourgeois fainéants qui voudraient pénétrer parmi eux pour les exploiter » (9).

L’esprit de classe ainsi envisagé ne conduit donc pas à la lutte de classe au sens marxiste du terme, il n’est pas question d’établir la dictature du prolétariat ; la bourgeoisie a un rôle nécessaire à jouer dans la société nationale, et il importe qu’elle joue ce rôle en développant au maximum l’effort industriel. Les ouvriers ont besoin de patrons, et même, dit Valois, de patrons « durs », car la classe ouvrière préfère infiniment des capitalistes ardents au travail, et sachant rémunérer les services rendus, que des patrons « philantropiques », dont l’attitude est pour elle offensante. Autrement dit, l’égoïsme vital du producteur est préférable à la bienveillance du paternaliste, à condition que cet égoïsme soit orienté dans le sens de l’intérêt national.

Telles étaient les idées que Georges Valois tentait de répandre dans les milieux ouvriers. Certaines réponses au questionnaire qu’il avait adressé à des personnalités syndicalistes sur la Monarchie et la classe ouvrière le fortifièrent dans ses convictions. Ces personnalités étaient en effet d’accord avec lui pour penser que « le régime républicain parlementaire est incompatible avec l’organisation syndicale, et que la République est essentiellement hostile aux classes ouvrières » (10). La raison de cet état de choses résidait pour Valois dans le libéralisme hérité de 89, ennemi des associations ouvrières détruites par la loi Le Chapelier. Mais il prenait soin de montrer que le socialisme n’était pas un remède aux maux du libéralisme. « Les systèmes socialistes collectivistes, écrivait-il, développent les principes républicains, transportent le principe de l’égalité politique dans l’économie, et, construits en vue d’assurer à tous les hommes des droits égaux et des jouissances égales, ils refusent aux citoyens, comme le fait l’État républicain, le droit de « se séparer de la chose publique par un esprit de corporation ». En face de la collectivité propriétaire de tous les biens, en face de l’État patron, les travailleurs sont privés du droit de coalition. Ils devront subir les conditions de travail qui seront établies par la collectivité, pratiquement par l’État, c’est-à-dire par une assemblée de députés, et ils ne pourront les modifier que par l’intermédiaire de leurs députés... » (11).

Refusant l’étatisme socialiste, Valois condamnait également l’anarchie, celle-ci refusant les disciplines syndicales aussi bien que toutes les autres, et étant « en rébellion aussi bien contre les nécessités de la production que contre les lois des gouvernements ».

Les syndicats doivent avant tout se défendre contre la pénétration d’éléments qui tentent de les politiser. Valois s’inquiète à ce propos de l’évolution de la Confédération générale du travail, victime des conséquences d’une centralisation abusive : « Mille syndicats, cinquante fédérations, réunis par leurs chefs dans un seul organisme, loin de leurs milieux naturels, installés dans des bureaux communs, où pénètre qui veut, sont sans défense contre la bande de journalistes, d’intellectuels et de politiciens sans mandat qui envahissent les bureaux, qui rendent des services personnels aux fonctionnaires syndicaux, recherchent leur amitié et leur demandent, non l’abandon de leurs principes mais une collaboration secrète. Le péril pour le syndicalisme est là » (12).

Pour rendre à la vie syndicale son vrai caractère, il faut revenir à la vie corporative : non pas ressusciter les anciennes corporations, mais fonder de nouvelles associations professionnelles répondant aux nécessités modernes. Toutefois, Valois est formel sur ce point : aucune nouvelle vie corporative ne sera possible tant que la démocratie parlementaire ne sera pas remplacée par la monarchie.

Valois à l’Action française

Les idées politiques et sociales de Georges Valois s’accordaient donc exactement avec celles de Maurras et de L’Action française. Cependant Maurras ne fit pas immédiatement appel à lui pour traiter des questions économiques et sociales dans sou journal : il préférait dans ce domaine la collaboration de disciples de La Tour du Pin, plus modérés ou plus effacés que Valois. Ce dernier chercha à s’exprimer dans des publications autonomes. La création d’une revue réunissant des syndicalistes et des nationalistes, La Cité française, fut décidée. Georges Sorel, qui avait promis sa collaboration, rédigea lui-même la déclaration de principe. « La démocratie confond les classes, y lisait-on, afin de permettre à quelques bandes de politiciens, associés à des financiers ou dominés par eux, l’exploitation des producteurs. Il faut donc organiser la cité en dehors des idées démocratiques, et il faut organiser les classes en dehors de la démocratie, malgré la démocratie et contre elle. Il faut réveiller la conscience que les classes doivent posséder d’elles-mêmes et qui est actuellement étouffée par les idées démocratiques. Il faut réveiller les vertus propres à chaque classe, et sans lesquelles aucune ne peut accomplir sa mission historique » (13).

Mais la Cité française ne fut qu’un projet. Selon Pierre Andreu, historien de Georges Sorel, c’est l’Action française, « voulant s’assurer à la faveur d’une querelle Valois-Variot une sorte de mainmise occulte sur l’avenir de la revue », qui empêcha celle-ci de voir le jour. Les jeunes « soréliens » de l’Action française ne se découragèrent pas, et en mars 1911, Valois créait avec Henri Lagrange le Cercle Proudhon. Les plus audacieux, et les plus ouverts des jeunes intellectuels de l’Action française furent attirés par ce groupe, dont Maurras approuvait les intentions. Mais Georges Sorel se montrait maintenant sceptique sur la possibilité de. défendre la pensée syndicaliste en subissant trop étroitement l’influence maurrassienne. L’éclatement de la guerre de 14 mit un terme à cette tentative de réunion des éléments monarchistes et syndicalistes.

Cette tentative portait cependant quelques fruits. Georges Valois prit la parole dans les congrès de l’Action française de 1911, 1912 et 1913, afin d’expliquer aux militants « bourgeois » du mouvement les raisons pour lesquelles ils devaient souhaiter l’alliance des syndicalistes, victimes du régime démocratique. Ses interventions obtinrent un grand succès, ce qui n’est pas surprenant, car le tempérament « révolutionnaire » des militants d’Action française leur permettait de comprendre le point de vue de Valois, même lorsqu’il faisait appel à des notions ou à des principes assez éloignés, du moins en apparence, de leurs propres convictions traditionalistes.

D’autre part, Valois fut bientôt appelé à diriger une maison d’édition, la Nouvelle librairie nationale, destinée à grouper les auteurs membres ou amis de l’Action française. Maurras, Daudet, Bainville, Bourget et aussi Maritain et Guénon, furent parmi les auteurs de cette maison, qui devait subsister jusqu’en 1927. Mobilisé en 1914, Valois put reprendre son activité en 1917. Outre la direction de la Nouvelle librairie nationale, il décida de donner une nouvelle impulsion à son action sociale. Il eut l’idée de créer des sociétés corporatives, et d’organiser des semaines - notamment du Livre et de la Monnaie - pour mieux faire comprendre la portée concrète de ses idées. « Tout cela, écrira-t-il plus tard, était pour moi la construction de nouvelles institutions. Les gens de l’Action française n’y comprenaient absolument rien. Je cherchais le type nouveau des assemblées du monde moderne. Pendant que les gens de l’Action française continuaient de faire des raisonnements, je travaillais à la construction de ces institutions ».

En parlant de la sorte des « gens d’Action française », Georges Valois vise évidemment les dirigeants et les intellectuels du mouvement, et non ses militants, auprès desquels il jouissait d’une importante audience. Il se heurtait en effet à une certaine méfiance de la part des comités directeurs de l’Action française, qui n’avaient sans doute jamais pris très au sérieux les intentions du Cercle Proudhon. Pour éclaircir la situation, Valois eut un entretien avec Maurras et Lucien Moreau. Il déclara à Maurras que, selon lui, il fallait maintenant préparer la prise du pouvoir, et ne plus se contenter de l’action intellectuelle. Il lui demanda s’il avait un plan de réalisation de ses idées. « Maurras, écrit-il, fut extrêmement embarrassé par mes questions. Il nous fit un discours d’une demi-heure pour me démontrer que, nécessairement, il avait toujours pensé à faire ce qu’il disait. Je lui demandais des ordres, il n’en donna aucun. Alors je lui indiquai un plan et lui déclarai qu’il était absolument impossible de faire adhérer les Français à la monarchie ; que la seule chose possible était de sortir du gâchis parlementaire par une formule pratique, de faire une assemblée nationale et d’y poser les questions fondamentales » (14).

Il y avait donc eu, chez Valois, une évolution assez sensible par rapport à ses positions d’avant 1914. À ce moment-là, il ne s’employait pas seulement à faire comprendre aux monarchistes traditionalistes la légitimité du syndicalisme, mais aussi à faire comprendre aux syndicalistes la nécessité de la monarchie. En 1922, l’idée de rallier les élites du monde du travail à la solution monarchiste lui semblait donc assez vaine. D’autre part, il ne s’intéressait plus seulement aux forces ouvrières, mais, semble-t-il, à l’ensemble des forces économiques du pays. Le doctrinaire élargissait son horizon, peut-être parce que les nécessités de l’action l’obligeaient à le faire.

Son idée principale était de lancer à travers toute la France une « convocation des États généraux », créant ainsi la représentation réelle des forces nationales, par opposition à la représentation artificielle du parlementarisme. Maurras pouvait difficilement être contre un principe aussi conforme à sa doctrine, et notamment à sa fameuse distinction entre le pays réel et le pays légal. Il donna donc son accord pour ce projet. Celui-ci n’eut qu’un commencement de réalisation, l’assassinat par une militante anarchiste du meilleur ami de Valois à l’Action française, Marius Plateau, ayant interrompu le travail en cours. Les autres dirigeants de l’Action française étaient plus ou moins hostiles au projet de Valois, auquel ils préféraient la préparation de leur participation aux élections de 1924. Mais à ces élections, les candidats de l’Action française furent largement battus.

C’est alors que Georges Valois songea à mener son combat en marge de l’Action française, sans rompre cependant avec celle-ci. Il prépara notamment « une action en direction des Communistes, pour extraire des milieux communistes des éléments qui n’étaient attachés à Moscou que par déception de n’avoir pas trouvé jusque-là un mouvement satisfaisant pour les intérêts ouvriers ». Naturellement, l’action comportait une large participation ouvrière à tout le mouvement, par incorporation de militants ouvriers au premier rang du mouvement (15). Pour appuyer cette action, Valois décidait de créer un hebdomadaire, Le Nouveau Siècle.

Dans le premier numéro du journal, paru le 25 février 1925, on peut lire une déclaration que vingt-huit personnalités - parmi lesquelles Jacques Arthuys, Serge André, René Benjamin, André Rousseaux, Henri Ghéon, Georges Suarez, Jérôme et Jean Tharaud, Henri Massis - ont signée aux côtés de Valois. Le Nouveau Siècle, y lit-on notamment, est fondé pour « exprimer l’esprit, les sentiments, la volonté » du siècle nouveau né le 2 août 1914. Il luttera pour les conditions de la victoire, que l’on a volée aux combattants : « Un chef national, la fraternité française, une nation organisée dans ses familles, ses métiers et ses provinces, la foi religieuse maîtresse d’elle-même et de ses œuvres ; la justice de tous et au-dessus de tous ».

« Nous travaillerons, disent encore les signataires, à former ou à reformer les légions de la victoire, légions de combattants, de chefs de familles, de producteurs, de citoyens ». On peut penser qu’il s’agit de faire la liaison entre différents mouvements nationaux tels que l’Action française, les Jeunesses patriotes et quelques autres. Mais le 11 novembre de cette même années 1925, Georges Valois annonce la fondation d’un nouveau mouvement, le Faisceau, qui sera divisé en quatre sections : Faisceau des combattants, Faisceau des producteurs, Faisceau civique et Faisceau des jeunes.

La ressemblance avec le fascisme italien est évidente. Valois a d’ailleurs salué l’expérience italienne avant de fonder son parti. Le mouvement fasciste, dit-il, est « le mouvement par lequel l’Europe contemporaine tend à la création de l’État moderne ». Ce n’est pas une simple opération de rétablissement de l’ordre : c’est la recherche d’un État nouveau qui permettra de faire concourir toutes les forces économiques au bien commun. Mais Valois souligne le caractère original du mouvement : « Le fascisme italien a sauvé l’Italie en employant des méthodes conformes au génie italien, le fascisme français emploiera des méthodes conformes au génie français ».

Maurras se fâche

Maurras se fâche

Maurras n’avait pas fait d’objections à ce que Valois entreprit un effort parallèle à celui de l’Action française. Valois fut bientôt désagréablement surpris de voir que Maurras cherchait à faire subventionner L’Action française par le principal commanditaire de son propre hebdomadaire, qu’il avait lui-même encouragé à aider l’Action française à un moment donné. D’autres difficultés surgirent. Maurras reprocha à Valois l’orientation qu’il donnait à sa maison d’édition. Mais Valois eut surtout le sentiment que les campagnes de son hebdomadaire « concernant les finances, la monnaie et la bourgeoisie », déplaisaient souverainement, sinon à L’Action française elle-même, du moins à certaines personnalités politiques ou financières avec lesquelles L’Action française ne voulait pas se mettre en mauvais termes. Un incident vint transformer ces difficultés en pure et simple rupture. Tout en animant son hebdomadaire, Valois continuait à donner des articles à L’Action française. Maurras lui écrivit à propos de l’un d’eux, regrettant de ne pas avoir pu supprimer cet article faute de temps, et se livrant à une vive critique de fond :

« Il suffit de répondre « non » à telle ou telle de vos questions pour laisser en l’air toute votre thèse. Il n’est pas vrai que « la » bourgeoisie soit l’auteur responsable du parlementarisme. Le régime est au contraire né au confluent de l’aristocratie et d’une faible fraction de la bourgeoisie (...) Les éléments protestants, juifs, maçons, métèques y ont joué un très grand rôle. L’immense, la déjà immense bourgeoisie française n’y était pour rien. Pour rien. « Maigre rectification historique ? Je veux bien. Mais voici la politique, et cela est grave. Depuis vingt-six ans, nous nous échinons à circonscrire et à limiter l’ennemi ; à dire : non, la révolution, non, le parlementarisme, non, la république, ne sont pas nés de l’effort essentiel et central du peuple français, ni de la plus grande partie de ce peuple, de sa bourgeoisie. Malgré tous mes avis, toutes mes observations et mes adjurations, vous vous obstinez au contraire, à la manœuvre inverse, qui est d’élargir, d’étendre, d’épanouir, de multiplier l’ennemi ; c’est, maintenant, le bourgeois, c’est-à-dire les neuf dixièmes de la France. Eh bien, non et non, vous vous trompez, non seulement sur la théorie, mais sur la méthode et la pratique. Vous obtenez des résultats ? Je le veux bien. On vous dirait en Provence que vous aurez une sardine en échange d’un thon. Je manquerais à tous mes devoirs si je ne vous le disais pas en toute clarté. Personne ne m’a parlé, je n’ai vu personne depuis que j’ai lu cet article et ai dû le laisser passer, et si je voyais quelqu’un, je le défendrais en l’expliquant, comme il m’est arrivé si souvent ! Mais, en conscience, j’ai le devoir de vous dire que vous vous trompez et que cette politique déraille. Je ne puis l’admettre à l’AF ».

Pour Georges Valois, l’explication de l’attitude de Maurras était claire : « Maurras et ses commanditaires avaient toléré ma politique ouvrière, tant qu’ils avaient pu la mener sur le plan de la littérature, mais du jour où je déclarais que nous passions à l’action pratique, on voulait m’arrêter net » (16).

Entre les deux hommes, une explication décisive eut lieu. Maurras reprocha notamment à Valois de détourner de l’argent de L’Action française vers son propre hebdomadaire. Valois contesta bien entendu cette affirmation, et démissionna de l’Action française et des organisations annexes de celle-ci auxquelles il appartenait.

La rupture était-elle fatale ? Y avait-il réellement incompatibilité totale entre la pensée de Maurras et celle de Valois ? Il est intéressant d’examiner à ce propos les « bonnes feuilles » d’un livre de Valois, parues dans l’Almanach de l’Action française de 1925 - c’est-à-dire un peu plus d’un an avant sa rupture avec celle-ci - livre intitulé : La révolution nationale. (Notons en passant que c’est probablement à Valois que le gouvernement du maréchal Pétain emprunta le slogan du nouveau régime de 1940).

Valois affirme d’abord que l’État français a créé une situation révolutionnaire, parce qu’il s’est révélé « totalement incapable d’imaginer et d’appliquer les solutions à tous les problèmes nés de la guerre ». Et selon Valois, cette révolution a commencé le 12 août 1914 avec ce que Maurras a appelé la monarchie de la guerre : c’est le moment où l’esprit héroïque s’est substitué à l’esprit mercantile et juridique. Mais après l’armistice, l’esprit bourgeois a repris le dessus, et cet esprit a perdu la victoire. Les patriotes le comprennent, ils se rendent compte qu’ils doivent détruire l’État libéral et ses institutions politiques, économiques et sociales, et le remplacer par un État national.

À l’échec du Bloc national - faussement national, selon Valois -, succède l’échec du Bloc des gauches. Ces deux échecs n’en font qu’un : c’est l’échec de la bourgeoisie, qu’elle soit conservatrice, libérale ou radicale. « La bourgeoisie s’est révélée impuissante, en France comme dans toute l’Europe, au gouvernement des États et des peuples ». Valois n’entend pas nier les vertus bourgeoises, qui sont grandes lorsqu’elles sont à leur place, c’est-à-dire dans la vie municipale et corporative, économique et sociale, mais il estime qu’elles ne sont pas à leur place à la tête de l’État. C’est qu’originairement, le bourgeois est l’homme qui a restauré la vie économique, dans des villes protégées par les combattants, qui tenaient les châteaux-forts et chassaient les brigands. Pour l’esprit bourgeois, de ce fait, « le droit, c’est un contrat, tandis que le droit, pour le combattant, naît dans le choc des épées. La loi bourgeoise a été celle de l’argent, tandis que la loi du combattant était celle de l’héroïsme ».

La paix ayant été restaurée, l’esprit bourgeois a voulu commander dans l’État. Or l’esprit bourgeois ne peut réellement gouverner : et le pouvoir est usurpé par les politiciens et la ploutocratie. L’illusion bourgeoise consiste à croire que la paix dépend de la solidarité économique, alors qu’elle dépend d’abord de la protection de l’épée. L’exemple de Rome le prouve : la paix romaine a disparu quand l’esprit mercantile l’a emporté sur l’esprit héroïque.

À la tête de l’État national dont rêve Valois, il y aura évidemment le roi, dont l’alliance avec le peuple sera le fruit de la révolution nationale. Et Valois veut espérer que certains Français, « qui paraissent loin de la patrie aujourd’hui », se rallieront à cette révolution, et notamment certains communistes : « Parmi les communistes, il y a beaucoup d’hommes qui ne sont communistes que parce qu’ils n’avaient pas trouvé de solution au problème bourgeois ». Le communisme leur dit qu’il faut supprimer la bourgeoisie, mais cette solution est absurde : la seule solution réaliste consiste à remettre les bourgeois à leur place, et au service de l’intérêt national. « Quand cette solution apparaît, le communiste est en état de changer ses conclusions, s’il n’a pas l’intelligence totalement fermée. Alors, il s’aperçoit qu’il n’est pas autre chose qu’un fasciste qui s’ignore ».

À l’époque où Valois écrit ces lignes, Mussolini est au pouvoir depuis deux ans. Valois n’ignore pas que son maître Georges Sorel est l’un des doctrinaires contemporains qui ont le plus fortement influencé le chef du nouvel Flat italien. Et il estime que le fascisme n’est pas un phénomène spécifiquement italien, qu’il y a dans le fascisme des vérités qui valent pour d’autres pays que l’Italie :

« Il y a une chose remarquable : le fascisme et le communisme viennent d’un même mouvement. C’est une même réaction contre la démocratie et la ploutocratie. Mais le communisme moscovite veut la révolution internationale parce qu’il veut ouvrir les portes de l’Europe à ses guerriers, qui sont le noyau des invasions toujours prêtes à partir pour les rivages de la Méditerranée. Le fasciste latin veut la révolution nationale, parce qu’il est obligé de vivre sur le pays et par conséquent d’organiser le travail sous le commandement de sa loi nationale ».

L’œuvre de la révolution nationale ne se limitera pas à la restauration de l’État ; celle-ci étant accomplie, la France prendra l’initiative d’une nouvelle politique européenne :

« Alors, sous son inspiration (la France), les peuples formeront le faisceau romain, le faisceau de la chrétienté, qui refoulera la Barbarie en Asie ; il y aura de nouveau une grande fraternité européenne, une grande paix romaine et franque, et l’Europe pourra entrer dans le grand siècle européen qu’ont annoncé les combattants, et dont les premières paroles ont été celles que Maurras a prononcées au début de ce siècle., lorsque par l’Enquête sur lu monarchie, il rendit à l’esprit ses disciplines classiques ».

Dans ce même Almanach de l’Action française, on peut lire également un reportage d’Eugène Marsan sur l’Italie de Mussolini. L’un des principaux dirigeants fascistes, Sergio Panunzio, ayant déclaré que le nouvel Etat italien devait être fondé sur les syndicats, Eugène Marsan commente :

« Une monarchie syndicale, pourquoi non ? Le danger à éviter serait un malheureux amalgame du politicien et du corporatif, qui corromprait vite ce dernier et rendrait vaine toute la rénovation. Puissent y songer tous les pays que l’on aime. Un siècle de palabre démocratique nous a tous mis dans un chaos dont il faudra bien sortir ».

Ce commentaire correspond exactement aux idées de Valois, telles que nous les avons examinées ci-dessus. Il faut noter également qu’il vient en conclusion d’un article extrêmement élogieux pour Mussolini et son régime. Or l’Almanach d’Action française était un organe officiel de celle-ci, les articles qui y paraissaient étaient évidemment approuvés par Maurras. Ce dernier avait-il changé d’avis sur l’Italie fasciste un an plus tard. en 1926 ? Rien ne permet de l’affirmer, au contraire : douze ans après, en 1937, Maurras lui-même publiait dans Mes idées politiques, un vibrant éloge du régime mussolinien. Remarquons encore que l’on peut lire dans ce même Almanach d’AF de 1925 un article d’Henri Massis figurant entre celui de Valois et celui de Marsan, sur « L’offensive germano-asiatique contre la culture occidentale », et dénonçant la conjonction du germanisme et de l’orientalisme contre la culture gréco-latine. On sait que Maurras voyait précisément dans le fascisme une renaissance latine, et qu’il comptait beaucoup sur le rôle qu’une Italie forte pourrait jouer dans une éventuelle union latine pour résister à la fois à l’influence germanique et à l’influence anglo-saxonne en Europe. La position de Georges Valois concernant le fascisme s’accordait donc avec ses propres vues.

C’est plutôt, semble-t-il, les positions de Valois en politique intérieure française qui provoquèrent son inquiétude. La lettre que nous avons citée prouve que l’« antibourgeoisisme » de Valois, admis par Maurras en 1925. lui parut inquiétant l’année suivante. Toutefois ce dissentiment d’ordre doctrinal aurait peut-être pu s’arranger, sans les malentendus qui s’accumulaient entre les dirigeants de l’Action française et Georges Valois. À tort ou à raison, certains membres des comités directeurs de l’Action française - et notamment Maurice Pujo - persuadèrent Maurras que Valois, loin de servir l’Action française, ne songeait qu’à s’en servir au profit de son action personnelle. Dans un tel climat, la rupture était inévitable.

L’heure du faisceau

Après avoir démissionné de l’Action française, Valois décida de fonder un nouveau mouvement politique : ce fut la création du Faisceau, mouvement fasciste français. La parenté du mouvement avec le fascisme italien se manifestait non seulement par sa doctrine. mais aussi par le style des militants, qui portaient des chemises bleues. Si Valois n’entraîna guère de militants d’Action française, il obtint en revanche l’adhésion d’un certain nombre de syndicalistes, heureux de sa rupture avec Maurras. À la fin de l’année 1925, le Faisceau bénéficiait de concours assez importants pour que Valois pût décider de transformer le Nouveau Siècle hebdomadaire en quotidien.

Mais, pour ses anciens compagnons de l’Action française, Georges Valois devenait ainsi un gêneur et même un traître, dont il fallait au plus vite ruiner l’influence. En décembre 1925, les camelots du roi réussirent à interrompre une réunion du Faisceau. Un peu plus tard, les militants de Valois se vengèrent en organisant une « expédition » dans les locaux de l’Action française. Le quotidien de Maurras déclencha une très violente campagne contre Valois, qu’il accusait d’être en rapport avec la police, d’avoir volé les listes d’adresses de l’Action française au profit de son mouvement, d’avoir indûment conservé la Nouvelle librairie nationale, d’émarger aux fonds secrets, et enfin d’être à la solde d’un gouvernement étranger, le gouvernement italien.

Après une année de polémiques, Valois intenta un procès à l’Action française. Ce fut l’un des plus importants procès de presse de cette époque : le compte-rendu des débats, réuni en volume, remplit plus de six cents pages. On entendit successivement les témoins de l’Action française et ceux de Valois. Rien n’est plus pénible que les querelles entre dissidents et fidèles d’un même mouvement, quel qu’il soit. De part et d’autre, les années de fraternité, de luttes communes pour un même idéal, sont oubliées : les dissentiments du présent suffisent à effacer les anciennes amitiés. Il en fut naturellement ainsi au procès Valois-Action française.

Nous n’évoquerons pas ici les discussions des débats, concernant mille et un détails de la vie du journal et du mouvement de Maurras. Nous dirons seulement que le compte-rendu du procès prouve que la querelle relevait davantage de l’affrontement des caractères que des divergences intellectuelles.

Les dirigeants de l’Action française insistèrent avant tout sur le « reniement » de Georges Valois, qui traitait Charles Maurras de « misérable » après l’avoir porté aux nues. L’un des avocats de l’Action française, Marie de Roux, donna lecture d’un hommage de Valois destiné à un ouvrage collectif, dans lequel le futur chef du Faisceau écrivait notamment :

« Maurras possède le don total du commandement. Ce n’est pas seulement ce don qui fait plier les volontés sous un ordre et les entraîne malgré ce mouvement secret de l’âme qui se rebelle toujours un peu au moment où le corps subit l’ordre d’une autre volonté. Le commandement de Maurras entraîne l’adhésion entière de l’âme ; il persuade et conquiert. L’homme qui s’y conforme n’a pas le sentiment d’être contraint, ni de subir une volonté qui le dépasse ; il se sent libre ; il adhère ; le mouvement où il est appelé est celui auquel le porte une décision de sa propre volonté. Il y a deux puissances de commandement : l’une qui courbe les volontés, l’autre qui les élève, les associe et les entraîne. C’est celle-ci que possède Maurras. Vous savez que c’est la plus rare, la plus grande et la plus heureuse » (17).

Celui qui avait écrit ces lignes avait-il vraiment commis les vilenies que lui reprochait l’Action française ? À distance, l’attitude de Valois ne semble pas justifier ce qu’en disaient ses anciens compagnons. Il avait tenté d’agir selon la ligne qui lui semblait la plus efficace ; Maurras ne l’avait pas approuvé, il avait repris sa liberté. Avait-il vraiment utilisé, pour sa nouvelle entreprise, les listes de l’Action française ? C’est assez plausible mais n’était-ce pas jusqu’à un certain point son droit, s’il estimait que Maurras ne tenait pas ses promesses et qu’il fallait le faire comprendre à ses militants ? L’affaire de la Nouvelle librairie nationale était complexe : Valois y tenait ses fonctions de l’Action française, mais il avait beaucoup fait pour la développer, et il était excusable de considérer que cette entreprise d’édition était plus ou moins devenue sienne. Quant aux accusations les plus graves - l’émargement aux fonds secrets, l’appartenance à la police et les subventions du gouvernement italien - l’Action française faisait état d’indices et de soupçons, plutôt que de preuves. On constatait que l’action de Valois devenu dissident de l’Action française divisait les forces nationalistes, on en concluait qu’elle devait avoir l’appui de la police politique ; celle-ci se réjouissait certainement de cet état de choses, mais cela ne suffisait pas à prouver qu’elle l’eût suscité. De même, les fonds relativement importants dont disposait Georges Valois pouvaient provenir aussi bien de capitalistes, désirant dans certains cas garder l’anonymat, que des fonds secrets. Les subventions du gouvernement italien étaient une autre hypothèse : Valois avait été reçu par Mussolini, il connaissait certaines personnalités du fascisme italien ; cela permettait des suppositions, et rien de plus.

Sans doute était-il gênant, pour Georges Valois, d’entendre rappeler l’éloge qu’il avait fait de l’homme qu’il traitait désormais de « misérable ». Mais on assistait, dans l’autre camp, à un phénomène analogue. Si Valois n’était plus pour Maurras, depuis la fondation du Faisceau, que « la bourrique Gressent, dit Valois » ou « Valois de la rue des Saussaies », il avait été tout autre chose peu de temps auparavant. Le 12 octobre 1925, Maurras, annonçant à ses lecteurs la fondation du Nouveau Siècle, s’exprimait en ces termes :

« Je n’ai pas la prétention d’analyser la grande œuvre de spéculation et d’étude que Valois accomplit dans les vingt ans de sa collaboration à l’Action française. Les résultats en sont vivants, brillants, et ainsi assez éloquents ! de la librairie restaurée et développée à ces livres comme Le Cheval de Troie, confirmant et commentant des actes de guerre ; des admirables entreprises de paix telles que les Semaines et les États généraux à ces pénétrantes et décisives analyses de la situation financière qui ont abouti à la Ligue du franc-or, et aux ridicules poursuites de M. Caillaux. Georges Valois, menant de front la pensée et l’action avec la même ardeur dévorante et le même bonheur, a rendu à la cause nationale et royale de tels services qu’il devient presque oiseux de les rappeler ».

La déviation mussolinienne

Valois sortit vainqueur de sa lutte judiciaire contre l’Action française. Les membres du comité directeur du mouvement qu’il avait poursuivis furent condamnés à de fortes amendes. Mais cette victoire judiciaire ne fut pas suivie d’une victoire politique.

À sa fondation, le Faisceau avait recruté un nombre important d’adhérents, et le journal Le Nouveau Siècle avait obtenu des collaborations assez brillantes. Mais ni le nouveau parti, ni le nouveau journal ne purent s’imposer de façon durable. En 1927, le Faisceau déclinait rapidement ; le Nouveau Siècle quotidien redevenait hebdomadaire, et disparut l’année suivante. Cet échec avait plusieurs causes. La violente campagne de l’Action française contre Valois impressionnait vivement les sympathisants de. celle-ci et l’ensemble des « nationaux ». Le style para-militaire, l’uniforme que Valois imposait à ses militants paraissaient ridicules à beaucoup de gens. D’autre part, l’opinion publique se méfiait d’un mouvement s’inspirant trop directement d’un régime politique étranger. Les bailleurs de fonds du mouvement et du journal s’en rendirent compte, et coupèrent les vivres à Valois. Celui-ci fut bientôt mis en accusation par certaines personnalités du mouvement : né d’une dissidence, le Faisceau eut lui-même ses dissidents, entraînés par l’un des fondateurs du mouvement, Philippe Lamour Valois restait avec quelques milliers de partisans ; ceux-ci se séparèrent finalement de lui, pour former un Parti fasciste révolutionnaire, dont l’existence ne fut pas moins éphémère que celle du Faisceau.

Valois s’était efforcé de rompre avec les schémas idéologiques de l’Action française, aussitôt après l’avoir quittée. Férocement antisémite au début de son action, il estimait en 1926 que la rénovation économique et sociale qu’il appelait de ses vœux ne pouvait aboutir sans la participation des Juifs :

« Supposez que les Juifs entrent dans ce prodigieux mouvement de rénovation de l’économie moderne, et vous vous rendrez compte qu’ils y joueront un rôle de premier ordre, et qu’ils hâteront l’avènement du monde nouveau. « À cause de leur appétit révolutionnaire. À cause également de vertus qui sont les leurs, et qui s’exercent avec le plus grand fruit dans une nation sachant les utiliser. « En premier lieu, la vertu de justice. Il est connu dans le monde entier que les Juifs ont un sentiment de la justice extraordinairement fort. « C’est ce sentiment de la justice qui les portait vers le socialisme. Faites que ce sentiment s’exerce vers le fascisme, qui, parallèlement au catholicisme, aura une action sociale intense, et vous donnerez un élément extraordinaire à la vie juive » (18).

Cet appel à la compréhension des « fascistes » envers les Juifs ne pouvait évidemment que déconcerter les anciens militants d’Action française que Valois avait groupés dans le Faisceau. D’autant plus qu’à cette ouverture envers Israël, Valois ajoutait quelques mois plus tard un renoncement à l’idéal monarchique au profit de la République :

« Nous avons tous au Faisceau le grand sentiment de 1789, la grande idée de la Révolution française et que résume le mot de la carrière ouverte aux talents. C’est-à-dire aux possibilités d’accession de tous aux charges publiques. Nous sommes ennemis de tout pouvoir qui fermerait ses propres avenues à certaines catégories de citoyens. Là-dessus nous avons tous la fibre républicaine » (19).

Regrettant de plus en plus d’avoir fait trop de concessions au capitalisme et à la bourgeoisie, Valois se montrait décidé à rompre avec la droite :

« Nous ne sommes ni à droite ni à gauche. Nous ne sommes pas pour l’autorité contre la liberté. Nous sommes pour une autorité souveraine forte et pour une liberté non moins forte. Pour un État fortement constitué et pour une représentation nouvelle régionale, syndicale, corporative. « Ni à gauche ni à droite. Et voulez-vous me laisser vous dire que nous ne voyons à droite aucun groupe, aucun homme capable de faire le salut du pays. Et que nous en voyons parmi les radicaux, les radicaux-socialistes et même chez les socialistes, mais que ceux-ci sont désaxés par des idées absurdes » (20).

Puis, non content d’avoir répudié le monde de droite, Georges Valois renoncera également à n’être « ni à droite, ni à gauche ». Il constatera en effet que ce dépassement des vieilles options classiques de la vie politique française et européenne est au-dessus de ses forces. Il avait espéré que le fascisme était précisément la solution pour un tel dépassement. Ce qu’il apprend de l’évolution italienne le déçoit profondément. Mussolini, estime-t-il, s’oriente maintenant « dans le sens réactionnaire ». Il voudrait que le fascisme français « puisse l’emporter sur un fascisme italien dévié, et que l’Europe tienne ce fascisme français pour le type du fascisme ». Mais il ne tardera pas à s’apercevoir qu’aucun avenir politique n’est possible pour ses amis et lui s’ils gardent les vocables de fascisme et de Faisceau, définitivement associés par les partis de gauche à la pire réaction.

L’échec de la République syndicale

Ce n’est donc pas pour le maintien d’une politique « ni à droite, ni à gauche » mais bien pour un retour à la gauche que Georges Valois va se décider. En mars 1928, à l’heure où Le Nouveau Siècle disparaît, Valois publie un Manifeste pour la République syndicale. Tout en affirmant que « le fascisme a accompli en France sa mission historique, qui était de disloquer les vieilles formations, de provoquer, au-delà des vieux partis, le rassemblement des équipes de l’avenir », l’ancien leader du Faisceau opte maintenant pour un État gouverné par les syndicats. En quoi il ne fait que revenir aux aspirations de sa jeunesse, d’avant la rencontre de Maurras.

La publication du Manifeste est rapidement suivi de la fondation par Valois et son fidèle ami Jacques Arthuys du Parti républicain syndicaliste. Parmi les personnalités qui donnent leur adhésion à cette nouvelle formation figure notamment René Capitant, futur ministre du général de Gaulle. Mais, de l’aveu même de Valois, ce parti ne sera en fait qu’un groupe d’études, sans influence comparable à celle du Faisceau.

Dès lors, Valois s’exprimera surtout à travers plusieurs revues, tout en continuant à publier des essais sur la conjoncture politique de son temps. Les revues qu’il suscitera s’appelleront Les Cahiers bleus, puis Les Chantiers coopératifs, et enfin Le Nouvel Âge. Parmi leurs collaborateurs, on doit citer notamment Pietro Nenni, le grand leader socialiste italien, Pierre Mendès-France, Bertrand de Jouvenel et Jean Luchaire : quatre noms qui suffisent à situer l’importance de l’action intellectuelle de Georges Valois dans les années de l’entre-deux-guerres.

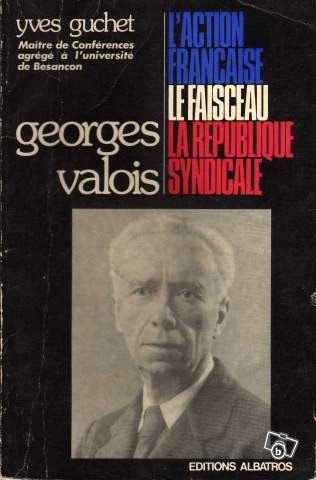

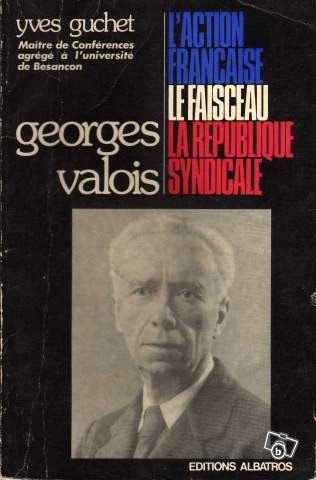

Dans son étude sur Valois, M. Yves Guchet (21) remarque le caractère quasi-prophétique de certaines intuitions de ce dernier. C’est ainsi que dans Un nouvel âge de l’Humanité, Valois amorce une analyse de l’évolution du capitalisme que l’on trouvera plus tard chez des économistes américains tels que Berle et Means, et aussi Galbraith, dans Le nouvel état industriel. Mais le drame de Georges Valois est d’arriver trop tôt, dans un monde où certaines vérités ne seront finalement comprises ou reconnues qu’après de terribles orages.

Vers 1935, Valois tente de se faire réintégrer dans les formations de gauche. Il n’y parvient pas. Si l’Action française ne lui pardonne pas d’avoir renié la monarchie et d’être retourné au socialisme, les partis de gauche, eux, refusent d’oublier son passé. C’est en vain qu’il écrit à Marceau Pivert pour solliciter son admission au Parti socialiste : d’abord acceptée, sa demande sera finalement rejetée par les hautes instances de ce parti.

En fait, l’ancien fondateur du Faisceau est désormais condamné à l’hétérodoxie par rapport aux formations politiques classiques. Son anti-étatisme, notamment, le rend suspect aux animateurs du Front populaire. Valois pense comme eux que le communisme est intellectuellement et politiquement supérieur au fascisme, mais il estime que, tout comme les dirigeants italiens, les dirigeants soviétiques ont trahi leur idéal initial en construisant une société socialiste privée de liberté.

Brouillé avec la majorité de ses anciens amis - ceux de gauche comme ceux de droite - Valois épuise son énergie dans de nombreux procès contre les uns et les autres, tandis que son audience devient de plus en plus confidentielle. Qui plus est, sa pensée devient parfois contradictoire : ancien apologiste des vertus viriles suscitées par la guerre, il se proclame soudain pacifiste devant l’absurdité d’un éventuel conflit mondial, tout en reprochant à Léon Blum de ne pas soutenir militairement l’Espagne républicaine...

Georges Valois appartenait à cette catégorie d’esprits qui ne parviennent pas à trouver le système politique de leurs vœux, et dont le destin est d’être déçus par ce qui les a passionné. Mais c’était aussi, de toute évidence, un homme qui ne se résignait pas à la division de l’esprit public par les notions de droite et de gauche. Ce qui l’avait séduit avant tout, dans l’idée monarchique, c’était la possibilité de mettre un terme à cette division, d’unir les meilleurs éléments de tous les partis, de toutes les classes sociales, dans un idéal positif, à la fois national et social. Ayant constaté que l’idée monarchique se heurtait à trop d’incompréhension ou de méfiance dans certains milieux, et notamment dans le milieu ouvrier, il pensa que l’idée fasciste, étant une idée neuve et moderne, permettrait plus aisément l’union des meilleurs. Sans doute se remit-il mal de cette double déception.

Cette volonté d’unir les meilleures forces nationales existait aussi chez Charles Maurras, mais de manière plus théorique, plus abstraite. Convaincu d’avoir raison, d’avoir trouvé la doctrine la plus conforme à l’intérêt national, il se Préoccupait au fond assez peu de l’hostilité qu’il suscitait dans de très vastes secteurs de l’opinion française. Valois, au contraire, ne pouvait supporter la pensée que les meilleurs éléments populaires fussent hostiles à son propre combat politique. S’il en était ainsi, pensait-il, c’est qu’il y avait dans la doctrine elle-même quelque chose qui devait être modifié. Telle est l’explication psychologique de ses positions successives. En un mot, Valois voulait agir sur les masses, ce qui apparaissait à Maurras comme une tendance démagogique.

Au moment où il fonda son mouvement, Valois était persuadé que l’Action française n’en avait plus pour bien longtemps. Ce fut le contraire : l’Action française, forte de sa doctrine et de son organisation, survécut largement au Faisceau. On peut conclure de cette erreur d’appréciation que les qualités proprement politiques de Valois étaient médiocres, et que l’Action française n’eut pas à regretter beaucoup son départ.

Au moment où il fonda son mouvement, Valois était persuadé que l’Action française n’en avait plus pour bien longtemps. Ce fut le contraire : l’Action française, forte de sa doctrine et de son organisation, survécut largement au Faisceau. On peut conclure de cette erreur d’appréciation que les qualités proprement politiques de Valois étaient médiocres, et que l’Action française n’eut pas à regretter beaucoup son départ.

Et cependant, Valois voyait juste lorsqu’il se préoccupait d’accorder les idées politiques de Maurras avec les grands courants sociaux du début du siècle, et de compléter l’action politique par l’action sociale. Sans doute était-il très difficile de réunir, au sein d’un même mouvement, des éléments de l’aristocratie et de la bourgeoisie traditionaliste et des éléments du syndicalisme ouvrier et paysan : mais c’était bien dans cette direction qu’il fallait tenter d’agir. Maurras éprouvait peu d’intérêt pour les questions économiques et sociales : sa formule : « L’économique dépend du politique », lui servait d’alibi pour les ignorer. Mais un mouvement politique du vingtième siècle ne pouvait pas impunément négliger les grandes luttes sociales ; s’il les négligeait, il limitait son influence à certains milieux, consommant ainsi cette division de 1a nation qu’il réprouvait en principe.

Maurras, qui avait montré de la compréhension, de la sympathie même, pour l’action des syndicats vers 1914, semble s’y être beaucoup moins intéressé par la suite. Dans le monde ouvrier français et européen, l’influence de Marx l’avait emporté sur celle de Proudhon et de Sorel ; et la politisation du mouvement syndical se poursuivait clans le sens que l’on sait. Pour Maurras, le devoir était de combattre cette mauvaise politique à laquelle adhérait plus ou moins ardemment la classe ouvrière ; la défaite des partis de gauche permettrait la libération du syndicalisme français. Le monde ouvrier ne pouvait entendre un tel langage : il assimilait le combat contre les partis de gauche à un combat contre la classe ouvrière en elle-même. Telle était l’équivoque dont Valois, après Sorel, avait senti le danger, et qu’il avait voulu à tout prix éviter. Les succès de. ses conférences, les recherches du Cercle Proudhon, prouvaient que quelque chose dans ce sens était possible. En admettant que Maurras ait eu de bonnes raisons de prendre ses distances vis-à-vis de Valois, il commit probablement une erreur en réduisant la place des questions économiques et sociales dans son journal et dans la vie de son mouvement : le drame de l’Action française, comme des autres ligues nationalistes, fut de ne pas avoir de doctrine sociale précise à opposer aux campagnes du Front populaire.

Au lendemain de la Libération, on apprit que Georges Valois, arrêté par les Allemands pour son action dans un mouvement de résistance, était mort au camp de Bergen-Belsen. Son ami Jacques Arthuys, co-fondateur du Faisceau, ayant également choisi la Résistance, était lui aussi mort en déportation. Bientôt, l’un des premiers militants du Faisceau, fondateur en 193 ? d’un second mouvement fasciste français, Le Francisme, Marcel Bucard, tombait, lui, sous les balles de l’épuration après avoir été condamné pour collaboration. Le fascisme français dans son ensemble était assimilé à l’ « intelligence avec l’ennemi », et le mouvement de Georges Valois était oublié : Arthuys et lui-même furent de ces morts de la Résistance dont les partis politiques victorieux préféraient ne pas parler, puisqu’ils n’avaient pas été des leurs.

Paul Sérant in Les dissidents de l’Action française, Copernic, 1978, chapitre I, pp. 13-36.

Notes

1 - G. Valois, Basile ou la calomnie de la politique, Librairie Valois, 1927, introduction, p. X. 2 - C. Maurras, L’Action française, 1er et 4 août 1908. 3 - Cf. P. Andreu, Notre Maître, M. Sorel, Grasset, 1953, p. 325. 4 - G. Valois, Histoire et philosophie sociale – La révolution sociale ou le roi, Nouvelle librairie nationale, 1924, p. 288. 5 - Op. cit., p. 292. 6 - Ibid., p. 295. 7 - Ibid., p. 302. 8 - Ibid., pp. 307-308. 9 - Ibid., p. 313. 10 - Ibid., p. 356. 11 - Ibid., p. 360. 12 - Ibid., pp. 365-366. 13 - Cf. P. Andreu, Notre Maître, M. Sorel, pp. 327-328. 14 - G. Valois, Basile ou la calomnie de la politique, introduction, p. XVII-XVIII. 15 - Op. cit., p. XX. 16 - Ibid., p. XXX. 17 - Charles Maurras par ses contemporains, Nouvelle librairie nationale, 1919, pp. 43-44. 18 - Le Nouveau Siècle, 25 février 1926. 19 - Ibid., 21 juin 1926. 20 - Ibid., 28 novembre 1926. 21 - Y. Guchet, Georges Valois – L’Action française, le Faisceau, la République syndicale, éd. Albatros, 1975, pp. 206-207.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg La recente morte dello storico americano John Patrick Diggins ci offre il destro per alcune considerazioni circa l’argomento del suo studio più noto in Italia, L’America, Mussolini e il fascismo, ormai fuori commercio da anni, in quanto pubblicato da Laterza nel lontano 1982, ma originariamente uscito dieci anni prima col titolo Mussolini and Fascism: The View from America, a cura dell’Università di Princeton. Quello di Diggins è un libro famoso, tradotto in molte lingue, ed è stato un po’ l’apripista della scarna bibliografia sui rapporti tra USA e Italia fascista e sull’attività delle organizzazioni del PNF nella repubblica stellata. Ai tempi fecero scandalo, nel provinciale antifascismo nostrano, alcune riflessioni di Diggins sulla generale simpatia mostrata in America per l’avvento al potere di Mussolini, in virtù della sua politica sociale e, soprattutto, in virtù del suo rivoluzionario disegno antropologico di mutare gli Italiani da turba di straccioni emigranti, facili al coltello e al crimine – di cui negli USA si aveva sin dall’Ottocento una sprezzante opinione, venata di non secondarie inflessioni razziste – finalmente in un popolo serio, moderno e disciplinato.

La recente morte dello storico americano John Patrick Diggins ci offre il destro per alcune considerazioni circa l’argomento del suo studio più noto in Italia, L’America, Mussolini e il fascismo, ormai fuori commercio da anni, in quanto pubblicato da Laterza nel lontano 1982, ma originariamente uscito dieci anni prima col titolo Mussolini and Fascism: The View from America, a cura dell’Università di Princeton. Quello di Diggins è un libro famoso, tradotto in molte lingue, ed è stato un po’ l’apripista della scarna bibliografia sui rapporti tra USA e Italia fascista e sull’attività delle organizzazioni del PNF nella repubblica stellata. Ai tempi fecero scandalo, nel provinciale antifascismo nostrano, alcune riflessioni di Diggins sulla generale simpatia mostrata in America per l’avvento al potere di Mussolini, in virtù della sua politica sociale e, soprattutto, in virtù del suo rivoluzionario disegno antropologico di mutare gli Italiani da turba di straccioni emigranti, facili al coltello e al crimine – di cui negli USA si aveva sin dall’Ottocento una sprezzante opinione, venata di non secondarie inflessioni razziste – finalmente in un popolo serio, moderno e disciplinato.

Dans son roman policier Le Phare, paru en 2008 à LGF/Livre de Poche et qu’elle situe à Combe Island, au large de la Cornouailles, l’Anglaise P. D. James signale à plusieurs reprises la terreur exercée par les pirates maghrébins, surtout ceux de Rabat-Salé, sur les côtes sud de l’Angleterre où ils s’étaient emparés de plusieurs îles, transformées en bastions. Le sort tragique et « l’histoire extraordinaire des esclaves européens en terre d’islam », c’est justement ce qu’a étudié l’historien Giles Milton, anglais lui aussi, dans Captifs en Barbarie.

Dans son roman policier Le Phare, paru en 2008 à LGF/Livre de Poche et qu’elle situe à Combe Island, au large de la Cornouailles, l’Anglaise P. D. James signale à plusieurs reprises la terreur exercée par les pirates maghrébins, surtout ceux de Rabat-Salé, sur les côtes sud de l’Angleterre où ils s’étaient emparés de plusieurs îles, transformées en bastions. Le sort tragique et « l’histoire extraordinaire des esclaves européens en terre d’islam », c’est justement ce qu’a étudié l’historien Giles Milton, anglais lui aussi, dans Captifs en Barbarie.

The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany.

The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany.

La restauration vient avec la dynastie Tang, de 618 à 907, véritablement âge d’or de la civilisation chinoise. Les empereurs sont alors les alliés des Ouïghours contre les autres peuples turcs. L’influence chinoise s’étend jusqu’en Ouzbékistan. Elle s’exerce aussi sur la Corée, le Vietnam et le Cambodge. De 907 à 960 survient une nouvelle période de chaos, mais qui ne sera que de courte durée.

La restauration vient avec la dynastie Tang, de 618 à 907, véritablement âge d’or de la civilisation chinoise. Les empereurs sont alors les alliés des Ouïghours contre les autres peuples turcs. L’influence chinoise s’étend jusqu’en Ouzbékistan. Elle s’exerce aussi sur la Corée, le Vietnam et le Cambodge. De 907 à 960 survient une nouvelle période de chaos, mais qui ne sera que de courte durée. De 1279 à 1368, c’est la domination d’une dynastie mongole, les Yuan. Pékin devient la capitale de l’empire sous Qubilaï Khan. Entre 1274 et 1281, les Mongols avaient tenté d’inclure le Japon dans leur orbe mais les vents du Pacifique, les kamikazes, s’étaient levés et avaient détruit la flotte mongole en mer, évitant au Japon une conquête violente et préservant, du coup, sa spécificité en Asie orientale. Les Mongols douteront dorénavant de leur propre invincibilité et les Japonais acquerront un sentiment d’invulnérabilité qu’ils garderont jusqu’en 1945.

De 1279 à 1368, c’est la domination d’une dynastie mongole, les Yuan. Pékin devient la capitale de l’empire sous Qubilaï Khan. Entre 1274 et 1281, les Mongols avaient tenté d’inclure le Japon dans leur orbe mais les vents du Pacifique, les kamikazes, s’étaient levés et avaient détruit la flotte mongole en mer, évitant au Japon une conquête violente et préservant, du coup, sa spécificité en Asie orientale. Les Mongols douteront dorénavant de leur propre invincibilité et les Japonais acquerront un sentiment d’invulnérabilité qu’ils garderont jusqu’en 1945. Les fonds alloués aux immenses navires de Zheng He sont consacrés à la Grande Muraille, à l’agriculture, aux champs de riz, à l’irrigation, aux canaux. La Chine n’aura plus de grands projets mondiaux : elle revient à ses valeurs paysannes, nées lors de la période axiale de son histoire. Durant l’ère Ming, des contacts auront lieu entre Européens et Chinois par l’intermédiaire de l’Ordre des Jésuites. Matteo Ricci, jésuite italien, amorce une politique de conversion, faisant, dès ce moment-là, du christianisme un facteur qui compte en Chine. C’est aussi l’époque où notre compatriote, le Père Verbist, deviendra le principal astronome de la cour chinoise. Pour convertir la Chine, il aurait fallu forger un syncrétisme. Le Pape a refusé. L’Empereur n’a pas compris ce refus pontifical. Le christianisme sera interdit en 1724.

Les fonds alloués aux immenses navires de Zheng He sont consacrés à la Grande Muraille, à l’agriculture, aux champs de riz, à l’irrigation, aux canaux. La Chine n’aura plus de grands projets mondiaux : elle revient à ses valeurs paysannes, nées lors de la période axiale de son histoire. Durant l’ère Ming, des contacts auront lieu entre Européens et Chinois par l’intermédiaire de l’Ordre des Jésuites. Matteo Ricci, jésuite italien, amorce une politique de conversion, faisant, dès ce moment-là, du christianisme un facteur qui compte en Chine. C’est aussi l’époque où notre compatriote, le Père Verbist, deviendra le principal astronome de la cour chinoise. Pour convertir la Chine, il aurait fallu forger un syncrétisme. Le Pape a refusé. L’Empereur n’a pas compris ce refus pontifical. Le christianisme sera interdit en 1724.

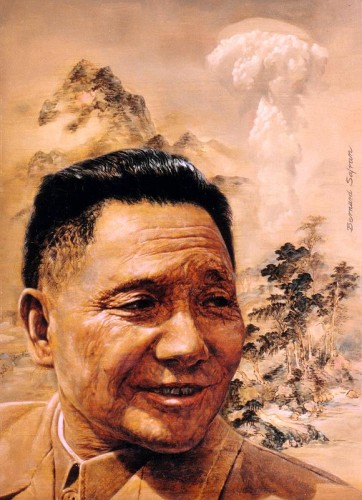

Atteindre l’objectif que s’est fixé Deng Xiaoping passe par une restructuration des relations entre peuples de la masse continentale eurasienne. L’instrument de cette restructuration est le « Groupe de Shanghai », d’une part, et le BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), d’autre part. Face à ces relations inter-eurasiennes ou eurasiennes/latino-américaines, l’américanosphère table sur une instrumentalisation militante et offensive de l’idéologie des droits de l’homme. Pour l’idéologie occidentale, qui s’estime affranchie de toute croyance de nature religieuse, les droits de l’homme sont des principes intangibles au même titre que ceux des théologiens fondamentalistes chrétiens ou musulmans. En réalité, derrière cette nouvelle religion occidentale, rigide parce que refusant toute interprétation différente ou toute adaptation pragmatique, se profile un cynisme mu par des intérêts économiques et géopolitiques. Le Président américain Jimmy Carter avait recréé cette idéologie de toutes pièces pour miner la cohésion de l’URSS ou pour subvertir tous les Etats hostiles aux Etats-Unis et tous les régimes insuffisant dociles. La Chine a toujours bien perçu cette nouvelle idéologie occidentale comme un instrument d’immixtion permanente dans les affaires des autres pays. Elle a riposté en estimant que chaque aire dominée par un hégémon particulier (ou chaque espace civilisationnel) devait pouvoir interpréter les droits de l’homme à sa manière, selon ses propres critères et donc, in fine, selon des critères nés lors de la « période axiale » de l’histoire spécifique de cette aire civilisationnelle. La Chine a opté pour le polycentrisme des valeurs et pour la pluralité des interprétations des droits de l’homme. Ceux-ci ne peuvent servir à subvertir les fondements des civilisations autres que l’Occident.

Atteindre l’objectif que s’est fixé Deng Xiaoping passe par une restructuration des relations entre peuples de la masse continentale eurasienne. L’instrument de cette restructuration est le « Groupe de Shanghai », d’une part, et le BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), d’autre part. Face à ces relations inter-eurasiennes ou eurasiennes/latino-américaines, l’américanosphère table sur une instrumentalisation militante et offensive de l’idéologie des droits de l’homme. Pour l’idéologie occidentale, qui s’estime affranchie de toute croyance de nature religieuse, les droits de l’homme sont des principes intangibles au même titre que ceux des théologiens fondamentalistes chrétiens ou musulmans. En réalité, derrière cette nouvelle religion occidentale, rigide parce que refusant toute interprétation différente ou toute adaptation pragmatique, se profile un cynisme mu par des intérêts économiques et géopolitiques. Le Président américain Jimmy Carter avait recréé cette idéologie de toutes pièces pour miner la cohésion de l’URSS ou pour subvertir tous les Etats hostiles aux Etats-Unis et tous les régimes insuffisant dociles. La Chine a toujours bien perçu cette nouvelle idéologie occidentale comme un instrument d’immixtion permanente dans les affaires des autres pays. Elle a riposté en estimant que chaque aire dominée par un hégémon particulier (ou chaque espace civilisationnel) devait pouvoir interpréter les droits de l’homme à sa manière, selon ses propres critères et donc, in fine, selon des critères nés lors de la « période axiale » de l’histoire spécifique de cette aire civilisationnelle. La Chine a opté pour le polycentrisme des valeurs et pour la pluralité des interprétations des droits de l’homme. Ceux-ci ne peuvent servir à subvertir les fondements des civilisations autres que l’Occident.

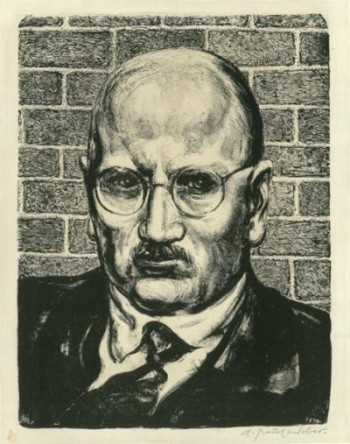

De deux côtés, le mouvement était, au fond, basé sur des motifs de politique intérieure : les socialistes révolutionnaires se ralliaient à l’idée de nation, parce qu’ils y voyaient le seul moyen de mettre le socialisme en pratique. Les nationalistes convaincus tendaient vers la « gauche », parce qu’à leur avis, les destinées de la nation ne pouvaient être remises en toute confiance qu’à une classe dirigeante nouvelle. Gauche et droite se rapprochaient dans la haine commune de tout ce qu’elles appelaient l’impérialisme occidental, dont le principal symbole était le traité de Versailles et le garant, le « système de Weimar ». Aussi était-il presque inévitable qu’on se tournât, en politique extérieure, vers la Russie, qui n’avait pas pris part au traité de Versailles. Les milieux « nationaux » le firent avec l’intention de poursuivre la politique du baron von Stein, de la convention de Tauroggen, et enfin celle « réassurance » de Bismarck ; la gauche dissidente, elle, en dépit des critiques souvent violentes qu’elle formulait contre la politique communiste internationale de l’Union Soviétique, restait convaincue du caractère socialiste, donc apparenté à elle, de l’URSS, et en attendait la formation d’un front commun contre l’Ouest bourgeois et capitaliste.

De deux côtés, le mouvement était, au fond, basé sur des motifs de politique intérieure : les socialistes révolutionnaires se ralliaient à l’idée de nation, parce qu’ils y voyaient le seul moyen de mettre le socialisme en pratique. Les nationalistes convaincus tendaient vers la « gauche », parce qu’à leur avis, les destinées de la nation ne pouvaient être remises en toute confiance qu’à une classe dirigeante nouvelle. Gauche et droite se rapprochaient dans la haine commune de tout ce qu’elles appelaient l’impérialisme occidental, dont le principal symbole était le traité de Versailles et le garant, le « système de Weimar ». Aussi était-il presque inévitable qu’on se tournât, en politique extérieure, vers la Russie, qui n’avait pas pris part au traité de Versailles. Les milieux « nationaux » le firent avec l’intention de poursuivre la politique du baron von Stein, de la convention de Tauroggen, et enfin celle « réassurance » de Bismarck ; la gauche dissidente, elle, en dépit des critiques souvent violentes qu’elle formulait contre la politique communiste internationale de l’Union Soviétique, restait convaincue du caractère socialiste, donc apparenté à elle, de l’URSS, et en attendait la formation d’un front commun contre l’Ouest bourgeois et capitaliste. Ce « national-bolchevisme modéré », s’il est permis de s’exprimer ainsi, faillit devenir un facteur réel. Le tirage de Die Tat atteignit des chiffres jusqu’alors inconnu en Allemagne ; l’influence de ses analyses pondérées et scientifiques dépassa de loin celle des groupes nationaux-bolchevistes traditionnels.

Ce « national-bolchevisme modéré », s’il est permis de s’exprimer ainsi, faillit devenir un facteur réel. Le tirage de Die Tat atteignit des chiffres jusqu’alors inconnu en Allemagne ; l’influence de ses analyses pondérées et scientifiques dépassa de loin celle des groupes nationaux-bolchevistes traditionnels. Chacun s’interroge aujourd’hui sur le « sens de l’histoire », c’est-à-dire à la fois sur le but et sur la signication des phénomènes historiques. L’objet de cet article est d’examiner les réponses que notre époque donne à cette double interrogation, en tentant de les ramener, en dépit de leur multitude apparente, à 2 types fondamentaux, rigoureusement antagonistes et contradictoires.

Chacun s’interroge aujourd’hui sur le « sens de l’histoire », c’est-à-dire à la fois sur le but et sur la signication des phénomènes historiques. L’objet de cet article est d’examiner les réponses que notre époque donne à cette double interrogation, en tentant de les ramener, en dépit de leur multitude apparente, à 2 types fondamentaux, rigoureusement antagonistes et contradictoires.

The shore party consisted of 97 dogs and eight humans, all Norwegian: Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Hjalmar Johansen, Kristian Prestrud, and Roald Amundsen. Like Scott, they built a hut, but, unlike Scott, when the snow and drift started to cover it, Amundsen’s party allowed it to be buried, and expanded their living quarters by excavating a network caverns in the ice, where they set up their kennel and their workshops. This not only afforded them more space, but also insulated them from the elements.

The shore party consisted of 97 dogs and eight humans, all Norwegian: Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Hjalmar Johansen, Kristian Prestrud, and Roald Amundsen. Like Scott, they built a hut, but, unlike Scott, when the snow and drift started to cover it, Amundsen’s party allowed it to be buried, and expanded their living quarters by excavating a network caverns in the ice, where they set up their kennel and their workshops. This not only afforded them more space, but also insulated them from the elements. This takes us to the diet. Scott’s understanding of a polar explorer’s nutritional requirements was the best that could be expected from the Edwardian era, so he cannot be blamed for having had inadequate provisions. Indeed, having learned from his failed bid for the Pole in 1902 and from

This takes us to the diet. Scott’s understanding of a polar explorer’s nutritional requirements was the best that could be expected from the Edwardian era, so he cannot be blamed for having had inadequate provisions. Indeed, having learned from his failed bid for the Pole in 1902 and from  Amundsen’s original ambition had been to conquer the North Pole. For most of his life, he tells us, he had been fascinated by the far North. That he turned South owed to his being beaten to the North Pole by the American explorers Fredrick Cook (in 1908) and Robert Peary (in 1909), who made independent claims. Therefore, upon reaching the South Pole, Amundsen experienced mixed feelings: he says that it did not feel to him like the accomplishment of his life’s ambition. All the same, aware of the controversies surrounding Cook’s and Peary’s polar claims, he determined to make absolutely certain that he had indeed reached the geographical South Pole, and spent several days taking measurements with a variety of instruments within a chosen radius. He named his South Pole station Polheim. There he left a small tent with a letter for Scott to deliver to the King Haakon VII of Norway, as proof and testimony of his accomplishment in the event he failed to return to base safely.