vendredi, 15 janvier 2010

15 janvier 1821: les Anglais au Yémen

15 janvier 1821 : Depuis l’expédition de Bonaparte en Egypte et ses tentatives de prendre pied en Palestine et en Syrie en 1798-99, l’Angleterre s’est faite la protectrice de l’Empire ottoman; elle réitérera cette protection contre l’Egypte de Mehmet Ali en 1839 et contre la Russie, lors de la guerre de Crimée et lors de l’offensive russe vers la Bulgarie et la Thrace en 1877-78, où les armées orthodoxes ont campé aux portes de Constantinople. L’Empire ottoman se situait sur la route des Indes, était bien présent en Méditerranée orientale, d’où la Sainte Ligue n’avait pu le déloger après la bataille de Lépante (1571) ni libérer Chypre; au 17ème siècle, les Ottomans, malgré leur ressac, avaient même pu conquérir la Crète, dernier bastion vénitien. Aucune puissance, aux yeux de l’Angleterre ne peut donc subjuguer cet Empire ottoman en pleine déliquescence ni acquérir des zones stratégiques lui appartenant. Si ces zones demeurent ottomanes, elles sont en quelque sorte neutralisées et ne servent pas de têtes de pont à une puissance européenne capable de rompre les communications entre la Grande-Bretagne et les Indes. Seule l’Angleterre, bien entendu, qui donne sa garantie à la Sublime Porte, mais tente de grignoter les côtes de son empire moribond ou d’occuper les points stratégiques éloignés de Constantinople, difficilement contrôlables et gérés par des potentats locaux, dont la fidélité est assez aléatoire. En 1821, avant que ne se consolide le pouvoir de Mehmet Ali en Egypte et avant que ne se déclenche la révolte grecque que soutiendront finalement, après bien des hésitations, Anglais, Français et Russes, la Royal Navy bombarde le port de Mokka au Yémen du 4 au 20 décembre 1820, afin de faire fléchir l’Imam local. Le 15 janvier 1821, celui-ci accepte les “capitulations” qui lui sont imposées: il doit respecter les “droits du résident anglais” et reconnaître la juridiction britannique sur tous les sujets de Sa Majesté vivant ou circulant au Yémen. En outre, il doit limiter les droits d’entrée de toutes les marchandises anglaises qui arrivent sur son territoire: c’est une application claire et nette des principes de l’ “impérialisme libre-échangiste”, pratiqué par l’Angleterre au 19ème siècle qui vise à lui assurer des débouchés, à briser les résistances locales et les barrières douanières et à garder les monopoles qu’elle a acquis en tant que première puissance industrielle. Quelques mois plus tard, les Anglais placent sous la protection de leur flotte l’Emir de Bahrein. La thalassocratie britannique est dorénavant présente à l’entrée de la Mer Rouge et dans le Golfe; elle en verrouille les accès. Petit à petit, elle se rend maîtresse de l’Océan Indien, océan du milieu, garant, pour qui le contrôle, de la maîtrise du globe. La logique de cet impérialisme, et les pratiques destinées à en assurer la longue durée, seront théorisées tout au début du 20ème siècle par deux géopolitologues: Halford John Mackinder et Homer Lea. Mutatis mutandis, ces règles servent encore pour étayer la stratégie américaine au Moyen Orient, en Afghanistan et au Pakistan, cette fois, sans la maîtrise directe de l’Inde, mais avec la maîtrise d’une île minuscule, celle de Diego Garcia, où se concentrent un arsenal moderne de bombardiers lourds à long rayon d’action et une flotte, épaulée par des porte-avions, véritables îles mobiles capables de frapper l’intérieur des terres sans donner prise à un ennemi dépourvu d’armes de ce genre.

15 janvier 1821 : Depuis l’expédition de Bonaparte en Egypte et ses tentatives de prendre pied en Palestine et en Syrie en 1798-99, l’Angleterre s’est faite la protectrice de l’Empire ottoman; elle réitérera cette protection contre l’Egypte de Mehmet Ali en 1839 et contre la Russie, lors de la guerre de Crimée et lors de l’offensive russe vers la Bulgarie et la Thrace en 1877-78, où les armées orthodoxes ont campé aux portes de Constantinople. L’Empire ottoman se situait sur la route des Indes, était bien présent en Méditerranée orientale, d’où la Sainte Ligue n’avait pu le déloger après la bataille de Lépante (1571) ni libérer Chypre; au 17ème siècle, les Ottomans, malgré leur ressac, avaient même pu conquérir la Crète, dernier bastion vénitien. Aucune puissance, aux yeux de l’Angleterre ne peut donc subjuguer cet Empire ottoman en pleine déliquescence ni acquérir des zones stratégiques lui appartenant. Si ces zones demeurent ottomanes, elles sont en quelque sorte neutralisées et ne servent pas de têtes de pont à une puissance européenne capable de rompre les communications entre la Grande-Bretagne et les Indes. Seule l’Angleterre, bien entendu, qui donne sa garantie à la Sublime Porte, mais tente de grignoter les côtes de son empire moribond ou d’occuper les points stratégiques éloignés de Constantinople, difficilement contrôlables et gérés par des potentats locaux, dont la fidélité est assez aléatoire. En 1821, avant que ne se consolide le pouvoir de Mehmet Ali en Egypte et avant que ne se déclenche la révolte grecque que soutiendront finalement, après bien des hésitations, Anglais, Français et Russes, la Royal Navy bombarde le port de Mokka au Yémen du 4 au 20 décembre 1820, afin de faire fléchir l’Imam local. Le 15 janvier 1821, celui-ci accepte les “capitulations” qui lui sont imposées: il doit respecter les “droits du résident anglais” et reconnaître la juridiction britannique sur tous les sujets de Sa Majesté vivant ou circulant au Yémen. En outre, il doit limiter les droits d’entrée de toutes les marchandises anglaises qui arrivent sur son territoire: c’est une application claire et nette des principes de l’ “impérialisme libre-échangiste”, pratiqué par l’Angleterre au 19ème siècle qui vise à lui assurer des débouchés, à briser les résistances locales et les barrières douanières et à garder les monopoles qu’elle a acquis en tant que première puissance industrielle. Quelques mois plus tard, les Anglais placent sous la protection de leur flotte l’Emir de Bahrein. La thalassocratie britannique est dorénavant présente à l’entrée de la Mer Rouge et dans le Golfe; elle en verrouille les accès. Petit à petit, elle se rend maîtresse de l’Océan Indien, océan du milieu, garant, pour qui le contrôle, de la maîtrise du globe. La logique de cet impérialisme, et les pratiques destinées à en assurer la longue durée, seront théorisées tout au début du 20ème siècle par deux géopolitologues: Halford John Mackinder et Homer Lea. Mutatis mutandis, ces règles servent encore pour étayer la stratégie américaine au Moyen Orient, en Afghanistan et au Pakistan, cette fois, sans la maîtrise directe de l’Inde, mais avec la maîtrise d’une île minuscule, celle de Diego Garcia, où se concentrent un arsenal moderne de bombardiers lourds à long rayon d’action et une flotte, épaulée par des porte-avions, véritables îles mobiles capables de frapper l’intérieur des terres sans donner prise à un ennemi dépourvu d’armes de ce genre.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yémen, angleterre, empire britannique, géopolitique, histoire, péninsule arabique, 19ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 13 janvier 2010

L'insegnamento della Costituzione di Fiume

| L'insegnamento della Costituzione di Fiume |

|

|

| Scritto da Giorgio Emili |

| La politica si spezza il cuore a forza di predicozzi e buoni sentimenti, nell’era del conflitto sociale. La Costituzione italiana – serve parlar chiaro - in molte parti nasconde questa realtà. |

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fiume, italie, littérature italienne, lettres italiennes, lettres, littérature, droit, constitution, droit constitutionnel, histoire, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 12 janvier 2010

Quis contra nos? Gabriele d'Annunzio et la Marche sur Fiume

Peter VERHEYEN:

Peter VERHEYEN:

Quis contra nos?

Gabriele d’Annunzio et la Marche sur Fiume

Dans l’histoire, nous trouvons bon nombre de figures difficilement classables dans une catégorie proprette et bien définie. Elles nous apprennent que les clivages entre la gauche et la droite, entre le conservatisme et le progressisme ne sont finalement que des clivages entre « concepts conteneurs » aux contours médiocrement balisés, que l’on peut sans doute appliquer aux politicards sans intérêt qui sévissent de nos jours mais qui n’ont aucune pertinence dans la réalité, en dehors des tristes et inutiles baraques à parlottes que sont devenus les parlements. Gabriele d’Annunzio est l’exemple d’un penseur original, de la trempe de ceux que l’on ne rencontre pas tous les jours. Ce poète excentrique, cet aviateur et ce révolutionnaire demeure, encore de nos jours, une personnalité dont on peut s’inspirer ; ce n’est donc pas un hasard si son portrait orne un certain mur de la « Casa Pound » de Rome, le magnifique squat occupé aujourd’hui par des nationaux révolutionnaires dans la capitale italienne. Sa Marche sur Fiume en septembre 1919 et l’occupation de la ville qui s’ensuivit et dura quinze mois, n’a pas seulement été une entreprise toute d’ardeur et de témérité : elle a donné le ton pour d’autres générations de nationalistes révolutionnaires, d’anarchistes et d’autres esprits libres de l’entre-deux-guerres et, même, d’époques ultérieures. Le concept de « Zone Temporaire Autonome », telle que décrite dans les travaux de l’anarchiste Hakim Bey, a finalement été traduit dans le réel, et pour la première fois, à Fiume. La ville est ainsi devenue un microcosme où les rêves les plus radicaux, quels qu’ils soient, ont reçu la chance de se développer. Il serait dès lors dommage de dénigrer la Marche sur Fiume comme un simple précédant de la Marche sur Rome de 1922.

Dès son plus jeune âge, d’Annunzio avait lu Shakespeare et Baudelaire et ses premiers pas de poète, il les a faits dans le sillage du poète italien Giosué Carducci. L’influence de Nietzsche fut grande chez lui et le leitmotiv du « surhomme » devint rapidement central dans son œuvre. Il en déduisit un rôle important à accorder à l’héroïsme. Il hissa le culte éthique de la beauté, propre de l’héritage latin antique, au-dessus des fausses valeurs de l’industrialisme et du matérialisme. Il se dressa contre le positivisme et proclama qu’il ne voulait plus entendre de « vérité » mais voulait, plus simplement, posséder un rêve. C’est en ces années de maturation que l’influence de Nietzsche se fit fortement sentir sur d’Annunzio : il en vint à prêcher l’avènement d’une aristocratie spirituelle, arme contre la morale bourgeoise, et à concentrer ses efforts pour faire advenir une ère nouvelle. Avant la première guerre mondiale, sa pensée avait influencé le mouvement futuriste mais le fondateur du futurisme, Tomaso Marinetti, considérait que d’Annunzio était un personnage appartenant au passé. Après avoir séjourné un certain temps en France, il revint en Italie en 1915, en suscitant un énorme intérêt et pour participer aux combats de la guerre. Il avait déjà 52 ans au moment où elle éclata mais cela ne l’empêcha pas de se porter volontaire pour commander une division de cavalerie et la mener au feu, contre les puissances centrales. Il acquis bien vite le statut de héros, notamment en lançant une attaque contre les tranchées ennemies, vêtu d’une longue cape flottante jetée sur ses épaules et armé seulement d’un pistolet. Autre geste héroïque qu’il convient de rappeler : il s’envola un jour, à bord d’un avion, pour lancer des tracts sur Vienne, ce qui lui permit d’obtenir la « médaille d’or », la plus haute décoration honorifique d’Italie.

Lors de la conférence préludant au Traité de Versailles en 1919, l’Italie exigea le port de Fiume. Mais le sort de la ville était scellé, semble-t-il. En Italie, un sentiment général prenait le dessus : celui de subir une « victoire mutilée », concept forgé par d’Annunzio lui-même. La situation était devenue explosive, d’autant plus que l’état de l’économie se détériorait considérablement, avec son cortège de millions de chômeurs et l’atmosphère prérévolutionnaire que cette misère impliquait.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France voulaient que Fiume fasse partie du nouvel Etat, né de Versailles : la Yougoslavie unitaire. Les alliés occidentaux occupent le port pour concrétiser leur volonté. En août 1919, les troupes italiennes sont contraintes de quitter la ville après quelques fusillades échangées avec des soldats français. Un petit groupe d’officiers, qui avaient dû quitter le port adriatique, s’est alors adressé à d’Annunzio, pour lui dire : « Nous l’avons juré : ou nous reprenons Fiume ou nous mourrons. Et que faites-vous pour Fiume ? ». Le 12 septembre 1919, pour répondre à ce défi, d’Annunzio, gravement malade, marche sur Fiume à la tête de deux mille légionnaires italiens, qui avaient déserté et s’étaient affublés de chemises noires ; leurs colonnes avancèrent en chantant « Giovinezza » et prirent la ville. Fiume était soudainement devenue le symbole de la liberté qui se dressait contre la lâcheté du temps. En fait, Fiume était devenue non seulement le symbole de la « victoire mutilée », qu’on essayait de réhabiliter, mais aussi le symbole de la « latinité ». En dehors de la ville, d’Annunzio rencontre le général italien Vittorio Emanuele Pittaluga, qui commandait les forces italiennes présentes devant la cité. Il donna l’ordre à d’Annunzio de faire demi-tour, mais le poète-soldat sortit son atout et lui montra fièrement ses médailles. Le général Pittaluga n’eut pas le cœur de faire tirer sur le héros. Ils entrèrent tous deux dans la ville sans qu’un seul coup de feu n’ait été tiré. Les alliés, abasourdis, furent contraints de quitter les lieux et d’Annunzio annonça qu’il avait l’intention d’occuper la ville jusqu’à ce qu’elle soit annexée à l’Italie. Il prit le titre de « Commandante » et, quelques semaines plus tard, sept mille légionnaires supplémentaires et quatre cent marins vinrent renforcer ses effectifs.

Les légionnaires de d’Annunzio se prononçaient en faveur de la liberté des peuples opprimés et tournaient leurs regards vers les expériences du tout jeune régime soviétique. D’Annunzio entra également en contact avec Sean O’Kelly, le futur président de l’Irlande, qui représentait le « Sinn Fein » à Paris ; ensuite, avec des nationalistes égyptiens et avec les autorités soviétiques. Le 28 avril 1920, il met sur pied une « Ligue de Fiume » pour faire contrepoids à la « Société des Nations ». Vladimir Lénine citait d’Annunzio comme « l’un des rares révolutionnaires d’Italie », un compliment qu’il avait préalablement adressé à Mussolini. Ces faits nous montrent que les extrêmes se touchent effectivement, même si d’actuels bourgeois trotskisants ne l’admettront jamais.

La « Carta del Carnaro » : base de l’Etat Libre de Fiume

L’Etat Libre de Fiume reposait sur des idées proto-fascistes, sur des idées républicaines et démocratiques antiques et sur quelques formes d’anarcho-syndicalisme : en ce sens, il exprimait un éventail bigarré mais intéressant d’idées fortes, issues de trois sphères intellectuelles fort différentes. D’Annunzio et l’anarchiste national-syndicaliste Alceste de Ambris rédigèrent le 27 août 1920 la constitution de Fiume, intitulée « Carta del Carnero » ; elle hissait la musique au rang de principe cardinal de l’Etat. D’après Gabriele d’Annunzio, la musique est un langage rituel, disposant du pouvoir d’exalter les objectifs de l’humanité. Les idées développées dans cette « Carta del Carnero » étaient inspirées du syndicalisme, surtout de ses éléments corporatifs. Les principes d’autonomie, de production, de communauté et de corporatisme y étaient tous importants. Inspirés par l’antiquité, les libérateurs de Fiume firent de la Cité une république, avec un régent comme chef d’Etat, qui, comme sous la république romaine, devait diriger la Cité avec des pouvoirs dictatoriaux si l’époque était soumise à un danger particulièrement extraordinaire. Autre élément important : la décentralisation complète, afin de dégager le politique autant que possible du parlement et de le ramener sur la « piazza », sur la place publique, sur le forum, de façon à ce que les simples citoyens soient tous impliqués dans le fonctionnement de la politique de la cité.

Les méchantes langues diront que c’est là du populisme mais, en fait, cette disposition rappelait la démocratie antique où un droit civil positif incitait les citoyens à participer aux débats politiques. Le parlement ne recevait dans cette « Carta » qu’un rôle peu signifiant, tandis que neuf corporations, qui accueillaient l’ensemble des citoyens et étaient basées sur leurs activités économiques, étaient destinées à gouverner véritablement. On créa même une dixième corporation, pour souligner l’importance du facteur spirituel : « … elle sera réservée aux forces mystérieuses du progrès et de l’aventure. Elle sera une sorte d’offrande votive au génie de l’inconnu, à l’homme du futur, à l’idéalisation espérée du travail quotidien, à la libération de l’esprit de l’homme au-delà des efforts astreignants et de la sueur sanglante que nous connaissons aujourd’hui. Elle sera représentée dans le sanctuaire civique par une lampe allumée portant une ancienne inscription en toscan, datant de l’époque des communes, qui appelle à une vision idéale du travail humain ; « Fatica senza fatica » » (article 9, Carta del Carnero).

A côté de ces corporations, les citoyens et la commune se voient octroyer, eux aussi, un rôle important. Les citoyens obtiennent leurs droits politiques et civiques dès l’âge de 20 ans. Tous, hommes et femmes, reçoivent le droit de vote (1) et peuvent, par l’intermédiaire d’institutions législatives, lever l’impôt dans le but de mettre un terme à la lutte entre le travail et le capital. La commune, elle, était basée sur le « potere normativo », le « pouvoir normatif », c’est-à-dire le pouvoir de soumettre le législatif aux lois coutumières.

La marine de Fiume se nommait « les Uscocchi », d’après le nom de pirates disparus depuis longtemps et qui avaient vécu jadis dans les îles de l’Adriatique, pas très éloignées de Fiume, et prenaient pour proies les bateaux marchands vénitiens et ottomans. Les Uscocchi modernes ont permis ainsi à Fiume de s’emparer de quelques navires bien chargés et de s’assurer de la sorte une plus longue vie. Artistes, figures issues de la bohème littéraire, homosexuels, anarchistes, fuyards, dandies militaires et autres personnages hors du commun se rendirent par essaims entiers à Fiume.

Fiume fut une république bizarre et excentrique, que l’on peut aussi qualifier de « décadente ». Chaque matin, d’Annunzio y lisait ses poésies du haut de son balcon et, chaque soir, il organisait un concert, suivi d’un feu d’artifice. Dans la constitution, l’enseignement se voyait attribuer un grand rôle, avec usage fréquent de poésie, de littérature et de musique dans les classes (articles 50 à 54 de la « Carta del Carnero »). Cette légèreté et cette superficialité apparentes exprimaient surtout l’autonomie et la liberté, n’étaient pas signes de décadence. Cependant, les problèmes ne tardèrent pas à survenir : ils se sont manifestés par des divergences idéologiques. Au départ, d’Annunzio voulait rendre Fiume à l’Italie, avait agi pour que Rome annexe la ville portuaire adriatique mais ses compagnons légionnaires ne voyaient pas l’avenir de cette façon. D’Annunzio, tourmenté par le doute, a fini par renoncer, lui aussi, à son idée initiale. L’un des corédacteurs de la constitution de Fiume, l’anarcho-syndicaliste Alceste de Ambris, plaidait pour une alliance entre les éléments fascistes de gauche et les révolutionnaires de gauche, mais elle ne se concrétisa jamais. L’objectif d’Alceste de Ambris était d’exporter la révolution de Fiume vers l’Italie toute entière mais, comme on le verra par la suite, Mussolini s’y opposait, tout en glissant petit à petit vers des options de droite. Cette mutation dans l’esprit de Mussolini, dira de Ambris, fera de lui « un instrument antirévolutionnaire aux mains de l’établissement bourgeois ».

La fin rapide de l’expérience insolite et originale que fut l’Etat Libre de Fiume vint au moment où Giolitti succéda à Nitti au poste de premier ministre en Italie. En novembre 1920, Giolitti signe à Rapallo un traité avec le nouvel Etat yougoslave. Ce traité fixe les frontières définitives entre les royaumes de Yougoslavie et d’Italie. Ce traité était à l’avantage de l’Italie : elle recevait l’Istrie, la région située à l’Est de la Vénétie ; Fiume devenait une ville-Etat indépendante. D’Annunzio, pour sa part, refusait de se retirer de Fiume ; Giolitti décida de faire donner l’armée pour le déloger. L’armée régulière prend la ville. Mussolini déclare : « maintenant l’épine enfoncée dans le flanc de Fiume est ôtée ; la rage de détruire, le feu de la destruction qui avait pris à Fiume n’a pas incendié l’Italie ni même le monde ». Lors des combats, commencés le 24 décembre 1920, il y eu 52 morts. Les trois mille hommes de d’Annunzio, après quatre jours de combat, se rendirent à l’armée régulière, forte de 20.000 hommes. L’Etat Libre de Fiume, qui fut éphémère, représente une révolte héroïque et passionnée contre la modération, incarnée par les autorités officielles de l’Italie. Même si l’on peut considérer que l’expérience de d’Annunzio était dès le départ condamnée à une fin prématurée, il faut dire que le souvenir de Fiume demeurera, comme un espoir général et comme source d’inspiration du futur fascisme.

D’Annunzio, effectivement, inspira Mussolini qui reprendra certains de ses emblèmes comme les chemises noires, oripeaux des combattants « arditi » de la première guerre mondiale, ces troupes de choc et d’élite de l’armée italienne ; Mussolini reprendra aussi une bonne part des us et de la terminologie de d’Annunzio. Mais tout cela n’était pas vraiment nouveau. Giuseppe Garibaldi, fondateur de l’Italie moderne, avait déclaré, en insistant, que les Italiens devaient s’habituer à l’idée de porter des chemises de couleur, car elles étaient le symbole de toutes les causes visant l’émancipation. Même le terme « fascio », d’où dérive le mot « fascisme » et qui signifie « groupe » ou « ligue », avait une longue tradition déjà dans la terminologie de la gauche italienne. En 1872, Garibaldi avait fondé un « fascio operaio », un « faisceau ouvrier », et, en 1891, apparaît un groupe d’extrême gauche qui a pour nom « Fascio dei Lavoratori », le « faisceau des travailleurs ». En dehors d’Italie, le mot « fascio » existe et exprime une idée de force, reprise par toutes sortes d’organisations politiques. A l’instar du futur fascisme, d’Annunzio exalte la violence et l’action héroïques et méprise le socialisme et le mode de vie bourgeois. Les marches de masse, dont la Marche sur Fiume fut le modèle initial, étaient considérées par les contemporains comme une réaction disciplinée, héroïque et collective contre le grand anonymat qu’imposait l’idéologie bourgeoise. La rébellion des jeunes hommes de gauche contre un socialisme perçu comme bourgeois et oppresseur, comme mou et antirévolutionnaire, était un trait commun aux légionnaires de Fiume et aux miliciens fascistes. Tous se réclamaient d’une puissance italienne, qui devait s’exprimer sur les plans militaire, culturel et sexuel.

Quelle leçon devons-nous tirer aujourd’hui de la Marche sur Fiume ? Tout d’abord, et c’est indubitablement la leçon principale qu’elle nous donne, c’est que la pensée politique ne peut pas, ne peut plus, se limiter aux concepts conteneurs conventionnels que sont le conservatisme, le progressisme, la gauche et la droite, etc. Toute pensée révolutionnaire s’exprime par la parole et par l’action, et ne met jamais d’eau dans son vin. Les compromis sont de simples instruments de la politique politicienne, axée sur les comptabilités électorales ; ils sont toutefois autant de coups de poignard dans les idéaux révolutionnaires. La prise de Fiume et la constitution qui s’ensuivit ont constitué le premier exemple de ville-Etat de facture utopique et poétique dans l’histoire contemporaine. Gabriele d’Annunzio était tout à la fois révolutionnaire, poète, guerrier, chef et philosophe. Fiume nous apprend a élargir notre propre horizon philosophique, lequel ne doit jamais se laisser aveugler par les compromis ni chavirer dans la médiocrité. Dans un régime où ont cohabité l’anarcho-syndicalisme, le proto-fascisme et l’idéal de la démocratie et de la république antiques, il n’y avait pas de place pour le bourgeoisisme passif, celui qui aime tant se laisser enchaîner par le conformisme moral et social et refuse d’emprunter une voie propre et héroïque :

Tutto fu ambito

e tutto fu tentato.

Ah perchè non è infinito

Come il desiderio, il potere umano ?

Cosi è finito il sogno fiumano.

NON DVCOR, DVCO !

Gridiamo ancora Noi,

per ricordare e per agire !

(Nous avons tout voulu,

nous avons tout tenté.

Et pourquoi donc le pouvoir humain

n’est-il pas aussi infini que le désir ?

C’est ainsi que finit le rêve de Fiume.

NON DVCOR, DVCO !

crions-nous encore,

pour nous souvenir et pour agir !) (2)

Peter VERHEYEN v/o Pjotr,

Scriptor NSV !’09-’10,

Stud. rer. hist..

( branding@nsv.be ).

Notes :

(1) Deux instances constituent le pouvoir exécutif : un Conseil de Sénateurs auquel peuvent appartenir tous les citoyens qui disposent de leurs droits politiques. la deuxième instance est le Conseil des « Provisori », composé de soixante délégués, élus au suffrage universel et selon une représentation proportionnelle. Y siègent des ouvriers, des marins, des patrons d’entreprise, des techniciens, des enseignants, des étudiants et des représentants d’autres groupes professionnels.

(2) Texte d’une chanson intitulée « NON DVCOR, DVCO » du groupe italien « Spite Extreme Wing ».

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, lettres, littérature, lettres italiennes, littérature italienne, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 11 janvier 2010

1941: les Soviétiques préparaient la guerre

Archives de Synergies Européennes - 1991

Archives de Synergies Européennes - 1991

1941: les Soviétiques préparaient la guerre!

par le Dr. Heinz MAGENHEIMER

Professeur à l'Université de Salzbourg,

Membre de l'Académie de la Défense de Vienne

Pendant des décennies, l'attaque allemande contre l'Union Soviétique, commencée le 22 juin 1941, a été considérée comme l'exemple par excellence d'une guerre d'extermination, préparée depuis longtemps et justifiée par des arguments raciaux. L'historiographie soviétique qualifiait en outre cette guerre de «guerre de pillage» et ajoutait que l'Allemagne avait trahi ses promesses, avait rompu la parole donnée. Jusqu'en 1989, le Pacte Hitler/Staline des 23 et 24 août 1939 avait été interprété de cette façon dans l'apologétique soviétique. L'observateur des événements était littéralement noyé sous un flot d'arguments qui visaient à étayer au moins deux thèses: 1) La signature du traité a empêché Moscou d'être impliqué dans les premiers événements de la guerre européenne, qui aura ultérieurement comme victime principale l'URSS; 2) Le pouvoir soviétique a vu d'avance le plan des «impérialistes» et l'a contrecarré; il visait à détourner l'armée allemande vers l'Est. L'Union Soviétique aurait ainsi été la victime, à l'été 1941, de sa fidélité à la lettre du pacte et de sa volonté de paix. Cette loyauté, l'URSS l'a payée cher et a failli être complètement détruite sur le plan militaire.

Des experts soviétiques réfutent l'interprétation officielle

Depuis 1989, cette vision de l'histoire contemporaine a été largement réfutée. Des experts soviétiques, dont V. Dachitchev, estiment désormais que le Pacte des 23 et 24 août 1939 a constitué une lourde erreur de la politique étrangère soviétique (cf. Hans-Henning Schröder, Der Zweite Weltkrieg, Piper, München, 1989). Bien sûr, on parle encore et toujours de la guerre germano-russe comme d'une «guerre d'anéantissement justifiée par une idéologie racialiste», notamment dans les écrits, y compris les derniers, de l'historien Andreas Hillgruber (cf. Zweifacher Untergang, 1986). Mais les préoccupations qui dominent, actuellement, chez les spécialistes de l'histoire contemporaine, sont celles qui concernent les multiples facettes du processus de décision: outre la volonté d'expansion de Hitler, on examine désormais la logique, certes subjective, qui a fait que l'Allemagne a choisi la solution militaire pour règler le problème que constituait l'URSS dans le contexte stratégique du printemps 1941. On étudie ensuite ce qui opposait de façon irréconciliable les idéologies au pouvoir en URSS et dans le Troisième Reich, tout en essayant de comprendre quelles étaient les arrière-pensées de Staline en ce qui concerne l'Europe. Résultat de ces investigations: on se demande si l'attaque allemande n'a pas été finalement une attaque préventive, vu ce qui s'annonçait à moyen ou long terme. Ernst Topitsch est de cet avis depuis longtemps et a étayé solidement sa thèse dans Stalins Krieg (2ième éd., 1986). Quant à Viktor Souvorov, dans Le brise-glace (Olivier Orban, Paris, 1990), il a illustré cette thèse à grand renfort de preuves.

Staline avait le temps pour lui

Cela n'aurait guère de sens de revenir sur la vieille querelle quant à savoir si l'attaque de la Wehrmacht a été dictée essentiellement par des considérations d'ordre stratégique et politique ou par des motivations d'ordre idéologique. Il me semble plus utile, d'un point de vue historique, de chercher à cerner la raison première et fondamentale qui a fait que l'état-major allemand s'est décidé à passer à l'attaque. Cet état-major s'est dit, me semble-t-il, qu'attendre passivement rendait jour après jour le Reich plus dépendant de la politique de Staline; une telle dépendance aurait finalement créé des conditions défavorables pour l'Allemagne dans sa guerre à l'Ouest et en Afrique. Hitler était bien conscient du risque énorme qu'il y avait à ouvrir un second front, à parier pour l'offensive: il l'a clairement fait savoir à ses généraux, dont la plupart étaient trop optimistes.

Les papiers de Joukov

Les historiens qui affirment que les motivations idéologiques à connotations racistes ont été les plus déterminantes, sous-estiment trop souvent les préoccupations stratégiques; en effet, dès le début de l'automne 1940, la situation, pour l'Allemagne, était alarmante; l'état-major devait le reconnaître, si bien que son chef, le Général Halder craignait, dès avril 1941, une attaque préventive des Soviétiques. Aujourd'hui, après qu'on ait publié les papiers du Maréchal Georgy Joukov et qu'on y ait découvert des documents d'une importance capitale, non seulement on sait que l'Armée Rouge s'était mise en branle, que ses manœuvres avaient un caractère offensif, surtout dans les quatre districts militaires de l'Ouest mais on sait également, d'après des sources attestées, que les autorités militaires soviétiques prévoyaient dès la mi-mai 1941 une attaque préventive limitée, au moins contre la Pologne centrale et la Haute-Silésie.

Staline a certes refusé ce plan, mais son existence explique néanmoins pourquoi les Soviétiques ont massé six corps mécanisés sur des positions en saillie du front (le premier échelon opérationnel soviétique comptait en tout et pour tout treize corps mécanisés), ont aligné cinq corps aéroportés, ont réaménagé les installations d'un grand nombre de terrains d'aviation pour bombardiers et pour chasseurs à proximité de la frontière et ont renoncé à renforcer la Ligne Staline, alors qu'elle aurait été excellente pour une bonne défense stratégique du territoire soviétique. Les papiers de Joukov nous permettent de comprendre pourquoi les grandes unités stationnées dans les régions frontalières n'ont pas reçu l'ordre de construire un système défensif en profondeur mais, au contraire, ont été utilisées pour améliorer les réseaux routiers menant à la frontière. Ces indices, ainsi que bien d'autres, ont été mis en exergue récemment par des historiens ou des publicistes soviétiques, dont Vladimir Karpov. Sur base de ces plans d'opération, le chef de l'état-major général soviétique, Joukov, en accord avec le Ministre de la Défense, Timochenko, voulait atteindre en trente jours la ligne Ostrolenka, Rive de la Narev, Lowicz, Lodz, Oppeln, Olmütz. Ensuite, Joukov prévoyait de retourner ses forces vers le Nord et d'attaquer et de défaire le centre des forces allemandes, ainsi que le groupe Nord des armées du Reich, massé en Prusse Orientale.

Je souligne ici que ce plan d'opérations ne signifie pas que les Soviétiques avaient définitivement décidé de passer à l'offensive. L'existence de ce plan ne constitue donc pas une preuve irréfutable des intentions offensives de Staline à l'été 1941. Mais ce plan nous permet d'expliquer bon nombre de petits événements annexes: on sait, par exemple, que Staline a refusé de prendre en considération les informations sérieuses qu'on lui communiquait quant à l'imminence d'une attaque de la Wehrmacht au printemps 1941. Or il y a eu au moins 84 avertissements en ce sens (cf. Gordievski/Andrew, KGB, 1990). Comme le prouvent les événements de la nuit du 22 juin, Staline voulait éviter toute provocation; peu de temps avant que le feu des canons allemands ne se mette à tonner au-dessus de la frontière soviétique, il a donné instruction à l'ambassadeur d'URSS à Berlin, de s'enquérir des conditions qu'il fallait respecter pour que les Allemands se tiennent tranquilles (cf. Erich E. Sommer, Das Memorandum, 1981).

Staline estime que

l'Armée Rouge n'est pas prête

Ce qui nous autorise à conclure que Staline cherchait à gagner du temps, du moins jusqu'au moment où le deuxième échelon stratégique, composé de six armées (77 divisions), puisse quitter l'intérieur des terres russes. Ce qui étaye également la thèse qui veut que Staline estimait que ses préparatifs offensifs, destinés à réaliser ses projets, n'étaient pas encore suffisants. Quoi qu'il en soit, au début de la campagne, les Soviétiques alignaient à l'Ouest, réserves comprises, 177 divisions, renforcées par au moins 14.000 chars de combat, environ 34.000 canons et obusiers et à peu près 5.450 avions d'attaque (61 divisions aériennes). Face à ces forces impressionnantes, la Wehrmacht n'alignait que 148 divisions, trois brigades, 3.580 chars de combat, 7.150 canons et environ 2.700 avions d'attaque.

Cette faiblesse des forces allemandes et l'improvisation dans l'équipement et l'organisation, permettent de soutenir la thèse que la décision d'ouvrir un front à l'Est ne découlait pas d'un «programme» concocté depuis longtemps (cf. Hartmut Schustereit, Vabanque, 1988). Beaucoup d'indices semblent prouver que Staline estimait que le conflit ouvert avec l'Allemagne était inéluctable. En effet, les avantages incontestables que le Pacte germano-soviétique offrait à Berlin (cf. Rolf Ahmann, Hitler-Stalin-Pakt 1939, 1989) n'avaient de valeur qu'aussi longtemps qu'ils facilitaient les opérations allemandes à l'Ouest.

C'est alors qu'un facteur a commencé à prendre du poids: en l'occurrence le fait que les deux camps percevaient une menace qui ne pouvait être éliminée que par des moyens militaires. Les ordres qui lancent déploiements ou opérations ne reflètent —c'est connu— que des jugements d'ordre politique. C'est pourquoi l'observateur se trouve face à une situation historique où les deux protagonistes ne réfléchissent plus qu'au moment opportun qui se présentera à eux pour déclencher l'attaque. Mais comme dans l'histoire, il n'existe pas d'«inéluctabilité en soi», la clef pour comprendre le déclenchement de l'«Opération Barbarossa» se trouve dans une bonne connaissance de la façon dont les adversaires ont perçu et évalué la situation. De cette façon seulement, l'historien peut «vivre rétrospectivement et comprendre» (comme le disait Max Weber), le processus de décision. On peut ainsi acquérir un instrument pour évaluer et juger les options politiques et stratégiques qui se sont présentées à Berlin et à Moscou au cours des années 1940 et 1941. L'Allemagne tentait, en prestant un effort immense qu'elle voulait unique et définitif, de créer un imperium continental inattaquable; l'URSS tentait de défendre à tout prix le rôle d'arbitre qu'elle jouait secrètement, officieusement, en Europe.

Dr. Heinz MAGENHEIMER.

(texte issu de Junge Freiheit, juin 1991; adresse: JF, Postfach 147, D-7801 Stegen/Freiburg).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, urss, union soviétique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 10 janvier 2010

La "Bulle d'or" est proclamée...

10 janvier 1356: L’Empereur du Saint Empire Romain de la Nation Germanique, Charles IV, proclame la “Bulle d’Or”, un édit impérial qui fixe les règles déterminant l’élection des rois germaniques et les droits des princes électeurs (Kurfürsten), sans prévoir un quelconque assentiment du Pape. Les électeurs sont au nombre de huit: les archevêques de Cologne, de Mayence et de Trêves, le roi de Bohème, le comte palatin du Rhin, le Duc de Saxe-Wittemberg, le margrave de Brandebourg.

00:13 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, moyen âge, époque médiévale, saint empire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 08 janvier 2010

Catherine II prend la Crimée

8 janvier 1784 : Le Sultan ottoman est contraint de céder la Crimée à la Tsarine Catherine II. Celle-ci avait pour politique principale d’étendre la Russie vers le Sud, vers la Mer Noire et le monde grec. Elle avait tourné le dos à la politique russe antérieure, qui était de prendre la Baltique toute entière et d’affronter, pour y parvenir, le royaume de Suède et la Pologne. Catherine II tourne donc toutes ses forces vers le Sud. L’année précédente, elle avait protégé le khan de Crimée contre ses sujets révoltés, alors que ce khan était vassal de la Sublime Porte. Celle-ci est trop affaiblie pour réagir, et l’ambassadeur de France, Vergennes, dissuade le Sultan de riposter. Vergennes participe à une grande politique continentale : la France n’est plus l’ennemie de l’Autriche, car Louis XVI a épousé Marie-Antoinette ; et Joseph II, Empereur d’Autriche, qui a succédé en 1780 à sa mère Marie-Thérèse, souhaite la paix avec la France et avec la Russie. Implicitement, il existe à l’époque un Axe Paris/Vienne/Saint-Pétersbourg, donc une sorte de bloc eurasiatique ou eurosibérien avant la lettre. Quand Catherine II prend la Crimée, en rêvant d’y réaliser une synthèse russo-germano-grecque, l’Empereur Joseph II gagne pour l’Autriche le droit de faire circuler ses navires dans les Détroits. Contrairement à ce qui va se passer à la fin du 19ème siècle, après l’occupation de la Bosnie par les Autrichiens en 1878, il n’y avait pas, au départ, d’animosité russo-autrichienne, mais un franc partage des tâches, dans une harmonie européenne, que la révolution française, invention des services de Pitt le Jeune, va ruiner.

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, turquie, europe, crimée, mer noire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

8 janvier 1792: Traité de Jassy

8 janvier 1792: Comme les souverains de Prusse et d’Autriche souhaitent mobiliser tous les efforts militaires de l’Europe pour vider le chancre de la révolution française, pure fabrication des services secrets de Pitt le Jeune et non soulèvement populaire et “démocratique” comme le veulent les légendes colportées depuis lors, les Autrichiens sont contraints d’abandonner toutes les conquêtes récentes qu’ils venaient de faire dans les Balkans. A cause des voyous parisiens stipendiés par l’Angleterre, la Russie se retrouve seule face aux Ottomans de Sélim III qui tentent de profiter de l’aubaine pour réaffirmer leur présence en Serbie. Le peuple serbe est l’une des premières victimes collectives du chancre sans-culottes, on l’oublie trop souvent, car les Autrichiens, pour faire face à une France dévoyée ont dû suspendre leur protection et ramener une bonne partie de leurs troupes à l’Ouest, où l’alliance implicite de la France et de l’Autriche, sous Louis XVI et Joseph II, les avait rendues inutiles. Néanmoins, l’armée de la Tsarine Catherine II parvient à écraser les troupes ottomanes à Mashin, le 4 avril 1791. Le Sultan ne peut plus formuler d’exigences. Il devra entériner le Traité de Jassy, signé le 8 janvier 1792.

8 janvier 1792: Comme les souverains de Prusse et d’Autriche souhaitent mobiliser tous les efforts militaires de l’Europe pour vider le chancre de la révolution française, pure fabrication des services secrets de Pitt le Jeune et non soulèvement populaire et “démocratique” comme le veulent les légendes colportées depuis lors, les Autrichiens sont contraints d’abandonner toutes les conquêtes récentes qu’ils venaient de faire dans les Balkans. A cause des voyous parisiens stipendiés par l’Angleterre, la Russie se retrouve seule face aux Ottomans de Sélim III qui tentent de profiter de l’aubaine pour réaffirmer leur présence en Serbie. Le peuple serbe est l’une des premières victimes collectives du chancre sans-culottes, on l’oublie trop souvent, car les Autrichiens, pour faire face à une France dévoyée ont dû suspendre leur protection et ramener une bonne partie de leurs troupes à l’Ouest, où l’alliance implicite de la France et de l’Autriche, sous Louis XVI et Joseph II, les avait rendues inutiles. Néanmoins, l’armée de la Tsarine Catherine II parvient à écraser les troupes ottomanes à Mashin, le 4 avril 1791. Le Sultan ne peut plus formuler d’exigences. Il devra entériner le Traité de Jassy, signé le 8 janvier 1792.

Dans les clauses de ce Traité, les Ottomans acceptent l’annexion de la Crimée à la Russie et la suzerainté russe sur la Géorgie othodoxe, libérée du joug musulman. Le Dniestr devient la frontière entre les empires russe et ottoman. Cette extension russe permet aux Tsars de dominer la Mer Noire, ce qui leur vaudra l’inimitié tenace de l’Angleterre, une inimitié qui se concrétisera lors de la fameuse Guerre de Crimée (1853-1856), où la France sera entraînée. Ensuite, la présence russe sur le Dniestr pèse sur les “Principautés” danubiennes, la Moldavie et la Valachie, que Vienne entendait dominer afin de contrôler l’ensemble du cours du Danube, jusqu’à son delta et d’obtenir ainsi une fenêtre sur la Mer Noire. Le Traité de Jassy jette donc aussi les bases de l’inimitié entre la Russie et l’Autriche, qui compliquera considérablement la diplomatie du 19ème siècle et constituera l’un des motifs de la première guerre mondiale.

Si l’on jette un coup d’oeil sur la situation actuelle dans la région, nous constatons que les Etats-Unis ont repris en quelque sorte le rôle de la thalassocratie anglaise: ils sont les protecteurs de la Turquie, en dépit d’une mise en scène où celle-ci fait semblant de branler dans le manche et d’adopter, avec Davutolgu, une diplomatie autonome; en tant qu’héritiers de la politique pro-ottomane de l’Angleterre du 19ème siècle, ils veillent aussi à détacher la Crimée de la sphère d’influence moscovite, en pariant sur le contentieux russo-ukrainien et, aussi, à arracher la Géorgie orthodoxe à l’influence russe. Les Etats-Unis ont pour objectif de défaire les acquis du Traité de Jassy de 1792. Nous constatons également que la frontière sur le Dniestr constitue aujourd’hui aussi un enjeu, avec la proclamation de la république pro-russe de Transnistrie, face à une Moldavie qui pourrait se joindre à la Roumanie et, ainsi, se voir inféodée à l’OTAN et à l’UE.

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, russie, turquie, balkans, autriche, danube |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 03 janvier 2010

Les Finlandais bloquent l'Armée Rouge

3 janvier 1940: Après avoir bloqué l’offensive soviétique, les Finlandais constatent que l’Armée Rouge s’enterre le long de la frontière russo-finlandaise et la fortifie, manifestement en vue d’une future offensive, après les grands froids. Le 3 janvier, l’aviation finlandaise lance trois millions de tracts sur Leningrad, afin de démoraliser la population soviétique et de l’informer sur la situation réelle sur le front. Deux jours plus tard, les troupes du Maréchal finlandais Mannerheim encerclent la 18ème Division soviétique au nord du Lac Ladoga. Le 8 janvier, la 9ème Division finlandaise du Général Siilasvuo écrase deux divisions soviétiques, dont elle avait préalablement coupé les approvisionnements. La tactique des Finlandais est “de laisser la faim et le froid affaiblir l’ennemi”.

3 janvier 1940: Après avoir bloqué l’offensive soviétique, les Finlandais constatent que l’Armée Rouge s’enterre le long de la frontière russo-finlandaise et la fortifie, manifestement en vue d’une future offensive, après les grands froids. Le 3 janvier, l’aviation finlandaise lance trois millions de tracts sur Leningrad, afin de démoraliser la population soviétique et de l’informer sur la situation réelle sur le front. Deux jours plus tard, les troupes du Maréchal finlandais Mannerheim encerclent la 18ème Division soviétique au nord du Lac Ladoga. Le 8 janvier, la 9ème Division finlandaise du Général Siilasvuo écrase deux divisions soviétiques, dont elle avait préalablement coupé les approvisionnements. La tactique des Finlandais est “de laisser la faim et le froid affaiblir l’ennemi”.

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, finlande, urss, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, armée rouge |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 02 janvier 2010

Joseph II abolit la torture

2 janvier 1776 : L’Empereur Joseph II d’Autriche, despote éclairé, décide d’abolir la torture dans tous ses Etats. Joseph II entend modeler son système de pouvoir sur les idées nouvelles du 18ème siècle et “se débarrasser des fardeaux inutiles du passé”. Cette volonté de se débarrasser de toutes les bonnes vieilles habitudes de la tradition lui jouera des tours, notamment aux Pays-Bas où ses réformes seront mal accueillies et considérées comme tatillonnes, si bien qu’il récoltera le sobriquet de « roi sacristain » car il avait demandé de légiférer sur la longueur et l’épaisseur des bougies et cierges destinés au culte. De même, il vexera profondément les Hongrois, en ramenant à Vienne la Couronne de Saint-Etienne, qu’il portait au titre de Roi de Hongrie. Quant au palais royal de Prague, il le transformera en caserne de cavalerie, fasciné qu’il était par tout ce qui était « utile ». Joseph II introduit dans ses Etats disparates et composites un centralisme qui ne sera guère apprécié. Cet Empereur d’ancien régime, adepte du despotisme éclairé, a néanmoins « humanisé » les pratiques judiciaires, bien avant le triomphe des idées de 1789, qui, elles, feront un usage zélé de la guillotine.

2 janvier 1776 : L’Empereur Joseph II d’Autriche, despote éclairé, décide d’abolir la torture dans tous ses Etats. Joseph II entend modeler son système de pouvoir sur les idées nouvelles du 18ème siècle et “se débarrasser des fardeaux inutiles du passé”. Cette volonté de se débarrasser de toutes les bonnes vieilles habitudes de la tradition lui jouera des tours, notamment aux Pays-Bas où ses réformes seront mal accueillies et considérées comme tatillonnes, si bien qu’il récoltera le sobriquet de « roi sacristain » car il avait demandé de légiférer sur la longueur et l’épaisseur des bougies et cierges destinés au culte. De même, il vexera profondément les Hongrois, en ramenant à Vienne la Couronne de Saint-Etienne, qu’il portait au titre de Roi de Hongrie. Quant au palais royal de Prague, il le transformera en caserne de cavalerie, fasciné qu’il était par tout ce qui était « utile ». Joseph II introduit dans ses Etats disparates et composites un centralisme qui ne sera guère apprécié. Cet Empereur d’ancien régime, adepte du despotisme éclairé, a néanmoins « humanisé » les pratiques judiciaires, bien avant le triomphe des idées de 1789, qui, elles, feront un usage zélé de la guillotine.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, autriche, saint empire, torture |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le destin de Beppo Römer: des Corps Francs au Parti Communiste Allemand

Holger SZYMANSKI :

Holger SZYMANSKI :

Le destin de Beppo Römer : des Corps Francs au Parti Communiste Allemand

Josef Römer, « Beppo » pour ses amis, était un ancien chef des Corps Francs allemands après 1918. Indubitablement, cette personnalité illustre est typique de ces destins troublés qui ont traversé le 20ème siècle.

Ceux qui s’intéressent à l’histoire allemande de la première moitié du 20ème siècle connaissent Römer : il fut l’un des initiateurs de l’assaut contre l’Annaberg en Silésie, une hauteur stratégique qui avait été occupée par des francs-tireurs polonais en mai 1921 ; ensuite, il fut un résistant à l’hitlérisme, exécuté en 1944. Entre l’héroïsme de l’Annaberg et la mort tragique de 1944, s’étend une période moins bien connue, celle où notre Capitaine mis à la retraite s’est d’abord engagé dans les rangs nationalistes puis, par le détour du national-bolchevisme, a fini par devenir un compagnon de route du communisme allemand. Pourtant ceux qui s’intéressent aux phénomènes de la « révolution conservatrice » et du national-bolchevisme ignorent une chose : Römer était déjà dans les années 20 un agent du service de renseignement de la KPD communiste allemande. Il y a déjà une quinzaine d’années, la maison d’édition Dietz de Berlin, inféodée à la SED, le parti unique de l’ex-Allemagne de l’Est, avait fait paraître un livre intitulé « Der Nachrichtendienst der KPD 1919-1937 » (= «Le service de renseignement du parti Communiste Allemande – 1919-1937 ») ; cet ouvrage est passé presque totalement inaperçu dans les milieux généralement intéressés à la « révolution conservatrice » et aux nationalismes allemands, sans doute à cause de sa provenance est-allemande et communiste.

Les auteurs de ce livre ont sans nul doute suscité des hauts le cœur chez les conservateurs et les nationaux : tous étaient jadis enseignants auprès de la « Hauptverwaltung Aufklärung » (« Administration Principale du Renseignement ») du Ministère de la Sécurité de l’Etat (la « Stasi »). Parmi eux, il y avait également le chef d’un département spécialisé « dans les recherches sur les problèmes spécifiques de lutte et de résistance antifascistes » ; lui aussi relevait du ministère du fameux Général Mielke. Pourtant, ces auteurs, contrairement à beaucoup d’autres historiens, avaient accès aux archives est-allemandes et toutes les références qu’ils citent dans leur livre sont vérifiables dans la mesure où leurs sources sont dûment citées. Pour l’essentiel, nos ex-officiers est-allemands se basent sur les archives de la SED et sur celles du « Département IX/11 » de la Stasi. Aujourd’hui, tous ces documents ont été transférés aux Archives Fédérales (« Bundesarchiv »). A l’époque de la RDA, les résultats des recherches de nos auteurs étaient considérés comme « top secrets » et tenus sous le boisseau. La Stasi se voulait l’héritière du « service de renseignement » de la KPD.

D’après les travaux de nos historiens membres de la Stasi, les contacts de Beppo Römer avec les communistes remontaient à 1921 déjà et auraient été rendus possibles par l’entremise d’un député communiste du Landtag de Bavière, Otto Graf. Le service de renseignement du parti finit par prendre contact avec Römer à l’automne 1923. Römer revêtait une grande importance pour les communistes, car il était l’un des dirigeants de la Ligue Oberland (= « Bund Oberland »), issue du Corps Francs du même nom, qui avait joué un rôle important dans les combats de l’immédiat après-guerre. A ce titre, cette Ligue exerçait une grande influence dans le camp nationaliste. Nos auteurs est-allemands en arrivent dès lors à la conclusion suivante, après avoir dépouillé un grand nombre de documents archivés : « Römer fut l’un des informateurs les plus prolixes de la KPD sur le camp des radicaux de droite en Bavière ». La direction de la KPD était donc très bien informée sur la préparation, l’exécution et l’échec du putsch perpétré par Hitler les 8 et 9 novembre 1923.

Cependant, le travail des informateurs ne servait pas seulement à informer la direction de la KPD mais aussi et surtout à travailler à la dislocation des troupes d’auto-défense et de toutes les autres organisations de droite. Le domaine dans lequel ce travail de dislocation devait s’effectuer s’appelait tout simplement celui des « Fascistes » dans le langage des communistes. Travaillant sous la houlette de son chef, Otto Thomas, Beppo Römer, qui avait achevé des études, obtenu un diplôme et trouvé un emploi civil dans le domaine de l’économie, fonde, avec Ludwig Oestreicher, issu comme lui de la Ligue Oberland, et quelques autres amis, la revue « Die neue Front » (= « Le Front nouveau ») dont l’objectif était de promouvoir des volontés activistes d’orientation nationale-bolchevique parmi les anciens des Corps Francs ; remarquons que, dans le chef de Römer, c’est avec le concours de l’appareil de subversion de la KPD que de telles vocations doivent éclore. La revue ne suscite finalement pas grand intérêt et cesse bien vite de paraître.

Römer, libéré de ses tâches de publiciste, s’adonne alors plus intensément à l’espionnage économique et militaire auquel se livrent les communistes allemands pour le bénéfice de leurs camarades soviétiques. Dans ce contexte, Römer est arrêté le 30 septembre 1926 à Berlin. Grâce à une amnistie générale, il ne sera pas jugé. Römer se serait surtout intéressé à la production de gaz toxiques et à fournir des échantillons de produits finis.

Beppo Römer ne réapparaît sur la scène de la politique allemande qu’en 1931, lorsqu’apparaissent les groupes de travail « Aufbruch ». Ces cercles politiques voient le jour au moment où l’ancien lieutenant de la Reichswehr, Richard Scheringer, passe de la NSDAP hitlérienne à la KPD communiste. Scheringer, avec ses camarades Hanns Ludin (plus tard ambassadeur du Reich en Slovaquie pendant la seconde guerre mondiale et, à ce titre, exécuté en 1947) et Hans Friedrich Wendt, avait fait de la propagande pour la NSDAP au sein des forces armées. Les trois hommes avaient voulu mettre sur pied des « cellules NSDAP » dans l’armée. Lors du procès de la Reichswehr, qui s’est tenu à Ulm à l’automne 1931, Hitler a été appelé à la barre comme témoin et c’est là qu’il a prononcé son fameux « serment de légalité », par lequel il proclama que la NSDAP ne cherchait à atteindre le pouvoir que par des moyens légaux.

Scheringer purgea sa peine à Gollnow où, sous l’influence d’un détenu communiste, Rudolf Schwarz, il finit par adhérer à l’idéologie des Rouges. Rudolf Schwarz n’était pas le premier communiste venu mais avait été le responsable du département « Reichswehr » de l’appareil politico-militaire du parti. Le dirigeant actif, à l’époque, de cet appareil « M », Hans Kippenberger, fit sensation le 19 mars 1931 lorsqu’il annonça pendant un débat au Reichstag l’adhésion de Scheringer à la KPD. La démarche de Scheringer a permis à la KPD de pénétrer des strates sociales qui avaient été jusqu’alors sceptiques à son égard.

Pour consolider ces nouveaux contacts, Kippenberger décida de fonder une nouvelle revue, « Aufbruch - Kampfblatt im Sinne des Leutnants a. D. Scheringer » (= « Aufbruch – Feuille de combat selon les idées du Lieutenant e.r. Scheringer »). Dans un premier temps, les éditeurs de la publication furent l’ancien Premier Lieutenant de police Gerhard Giesecke et l’ancien représentant du Gauleiter NSDAP du Brandebourg, Rudolf Rehm. A partir de 1932, le Capitaine e.r. Dr. Beppo Römer prend en mains la rédaction de la revue. On ne peut affirmer avec certitude si Römer avait adhéré de facto à la KPD à cette époque. Il l’a nié plus tard en dépit d’une note émise par le journal communiste « Die Rote Fahne » en date du 22 avril 1932. Autour de la revue naissent les cercles « Aufbruch » : en 1933, il y en avait vingt-cinq, avec quelque 200 à 300 membres. Leur objectif était de recruter dans les cercles d’officiers des combattants contre le national-socialisme. A la tête de ces cercles se trouvait une « Commission dirigeante », composée de « camarades travaillant sur le mode de la conspiration ». Outre Römer, il y avait, parmi ces « camarades », un certain Dr. Karl-Günther Heimsoth, devenu célèbre par des lettres de sa main, très compromettantes pour son ami intime Ernst Röhm et relatives à l’homosexualité de ce dernier. Pour la KPD, l’existence des cercles « Aufbruch » constituait une formidable aubaine : celle de glaner quantité d’informations et de recruter de nouveaux agents. Après la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes en 1933, « Aufbruch » et les cercles qui gravitaient autour de la revue sont interdits. Bon nombre de leurs activistes, y compris Beppo Römer, sont placés en garde à vue ou fuient vers l’étranger. Plus tard, Beppo Römer se joindra à divers mouvements de résistance ; le dernier auquel il adhéra fut d’obédience communiste et sous la direction de Robert Uhrig. Cette adhésion constitua le motif de son arrestation au début de l’année 1942, de sa condamnation à mort et de son exécution, le 25 septembre 1944 à Brandenburg-Görden.

Au vu de toutes ces activités au profit du service de renseignement de la KPD, Römer apparaît plutôt aujourd’hui comme un véritable agent communiste et non pas comme un visionnaire rêvant de forger un Axe Berlin-Moscou, comme on l’a cru pendant très longtemps.

Holger SZYMANSKI.

(article paru dans la revue « Deutsche Stimme », février 2008 et sur http://www.deutsche-stimme.de/ - trad.. franc. : Robert Steuckers).

Bibliographie :

Bernd KAUFMANN et al., « Der Nachrichtendienst der KPD – 1919-1937 », Dietz Verlag, Berlin, 1993, 462 pages.

Pour tous les éléments biographiques relatifs à la personnalité de Beppo Römer, se référer au « Taschenkalender des nationalen Widerstandes 2007 », où ses activités d’agent communiste ne sont toutefois pas évoquées.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, nationalisme révolutionnaire, allemagne, communisme, parti communiste allemand, weimar, années 20, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 30 décembre 2009

Wang Tsing-wei s'engage pour le "nouvel ordre asiatique"

30 décembre 1939: Les Japonais trouvent des alliés en Chine parmi les dissidents du Kuo-Min-Tang (KMT) nationaliste. Leur chef de file est Wang Tsing-wei, ancien ministre des affaires étrangères du KMT, donc une figure de proue et non un militant subalterne de cette formation nationaliste et républicaine chinoise. Wang Tsing-wei avait été l’un des principaux concurrents de Tchang Kai-chek dans la lutte pour la direction du KMT. Evincé, il se met au service d’une politique japonaise prônant la paix et invitant tous les Asiatiques à construire le “nouvel ordre asiatique” ou la “sphère de coprospérité d’Asie orientale”. Il s’était réfugié d’abord à Hanoï en Indochine française et, de là, avait appelé à cette paix voulue par les Japonais.

30 décembre 1939: Les Japonais trouvent des alliés en Chine parmi les dissidents du Kuo-Min-Tang (KMT) nationaliste. Leur chef de file est Wang Tsing-wei, ancien ministre des affaires étrangères du KMT, donc une figure de proue et non un militant subalterne de cette formation nationaliste et républicaine chinoise. Wang Tsing-wei avait été l’un des principaux concurrents de Tchang Kai-chek dans la lutte pour la direction du KMT. Evincé, il se met au service d’une politique japonaise prônant la paix et invitant tous les Asiatiques à construire le “nouvel ordre asiatique” ou la “sphère de coprospérité d’Asie orientale”. Il s’était réfugié d’abord à Hanoï en Indochine française et, de là, avait appelé à cette paix voulue par les Japonais.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, japon, asie, extreme orient, histoire, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 29 décembre 2009

Chine: l'impact psychologique de la révolte "Taiping" (1851-1864)

« Moestasjrik » : ‘t Pallieterke :

Chine : l’impact psychologique de la révolte « Taiping » (1851-1864).

Quand on se demande pourquoi les autorités politiques séculières ont si peur des mouvements religieux sectaires, comme, par exemple, l’actuel régime chinois, dont le communisme est devenu « soft », craint la secte Falungong, il faut étudier l’histoire de la révolte Taiping qui, entre 1851 et 1864, a ravagé la Chine centrale et méridionale en faisant près de vingt millions de morts, plus encore que la première guerre mondiale en Europe.

La révolte a été dirigée par une figure prophétique typique, Hong Xiuquan, qui s’était converti au protestantisme et imaginait être le frère de Jésus Christ. Conséquence des traductions lacunaires de la Bible en chinois, sa théologie chrétienne était largement « déviationniste ». Il n’acceptait que Dieu le Père, rejetait la Sainte Trinité et, bien sûr aussi, le précepte de la foi qui veut que Jésus ait été « le seul et unique fils de Dieu », puisqu’il y en avait deux : Jésus et lui-même ! Le compagnon de Hong, Yang Xiuqing imaginait qu’il était, lui aussi, un prophète mandaté par Dieu.

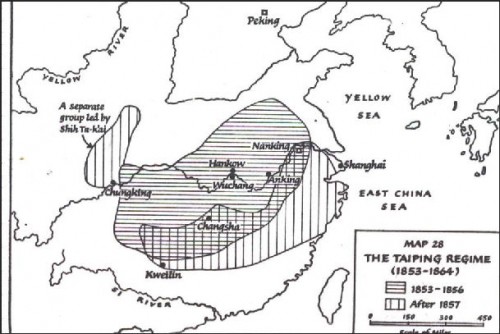

L’aventure commença par une révolte dans une ville de Chine du Sud, Jintian, en janvier 1851, soulèvement populaire qui parvint à mettre en déroute les troupes impériales. En 1851, Hong proclame dans cette ville le « Taiping Tianguo », c’est-à-dire « le royaume céleste de la paix suprême ». Dans les masses déshéritées, il parvient à recruter un grand nombre d’adeptes, surtout au sein de la minorité non chinoise des Zhuang et dans la strate sociale des migrants intérieurs de Chine, les Keija ou Hakka. Son armée compta bien vite un bon million de combattants. Elle conquit la grande métropole de la Chine du Sud, Nanjing (« la capitale du Sud ») et en fit la capitale de Hong, après l’avoir débaptisée et renommée « Tianjing » (« la capitale céleste »). La moitié supérieure de l’uniforme des combattants Taiping était rouge et la partie inférieure, bleue. Ces combattants portaient les cheveux longs, d’où leur surnom de « changmao » (= les hommes aux longs cheveux »).

Les partisans Taiping ne se sont pas donné la peine d’intéresser les classes supérieures à leur cause. Hong appelait systématiquement l’empereur le « roi de l’enfer ». Il expropriait les grands propriétaires terriens et, souvent, les exécutait. Pour sélectionner ses fonctionnaires, il avait supprimé les examens portant sur les auteurs classiques du confucianisme, dont les livres étaient accusés de répandre de la « sorcellerie », pour les remplacer par des examens portant sur la Bible. Des milliers de temples de la religion autochtone chinoise ont été détruits. Les Taiping professaient l’égalité de tous les hommes, sous la forme d’un néo-illuminisme protestant, né pendant les campagnes contre l’esclavage, en allant même plus loin, dans l’optique traditionnelle chinoise, en prêchant l’égalité de l’homme et de la femme. Son armée comptait dès lors quelques bataillons féminins. Hong avait adopté le principe monogamique chrétien mais, à l’instar de bon nombre de chefs de secte, il avait fait une exception pour lui et conservé son harem.

Le mouvement finit par contrôler une grande partie de la Chine, sans être sérieusement défié avant 1861. Entre 1856 et 1860, l’armée impériale avait d’autres soucis : elle devait affronter la France et l’Angleterre à l’occasion de la deuxième guerre de l’opium. Dans le cadre de ce conflit, en 1859, le capitaine américain Josiah Tattnall, sans avoir reçu aucun ordre de sa hiérarchie, était venu en aide au commandant en chef de l’armée britannique, Sir James Hope, quand ce dernier affrontait une armée chinoise. Plus tard, Tattnall justifia cette entorse à la neutralité américaine par les mots célèbres d’un vieux poème écossais : « Blood is thicker than water » (= le sang est plus épais que l’eau), ce qui signifiait que la solidarité raciale de deux officiers blancs perdus dans un océan de Chinois était plus importante que tout le reste. Cette guerre s’est terminée par la destruction du palais d’été de l’empereur, situé en dehors de Beijing, et par l’acceptation, par les Chinois, d’une nouvelle série de « droits spéciaux » et de privilèges pour les puissances occidentales, leurs diplomates et leurs commerçants.

Le modèle de Mao

Immédiatement après la signature du traité de paix, les Britanniques sont venus en aide à l’empereur pour mater définitivement la révolte (à laquelle participaient quelques aventuriers occidentaux et quelques zélotes protestants). C’est alors que la fortune changea de camp. Lorsque les Taiping menacèrent Shanghai en 1862, où habitait une importante communauté d’Occidentaux, une armée britannique, sous les ordres du Général William Staveley, vint dégager la ville de l’étau des révoltés. Visant le même objectif, l’Américain Frederick Townsend Ward, de son côté, avait organisé une armée de soldats chinois commandés par des officiers occidentaux, mettant en œuvre les méthodes techniques les plus modernes de l’époque. Frederick Townsend Ward tomba au combat en 1863 et, à la demande du gouverneur local, Sir Staveley détacha son homme de confiance, Charles George Gordon, pour commander cette armée nouvelle et expérimentale. Après toute une série de succès impressionnants, l’empereur de Chine donna à cette armée le titre de « Changjiejun » (= « Armée toujours victorieuse »).

Gordon parvint à conquérir un point nodal dans le dispositif des Taiping, Chanchufu, et brisa de la sorte l’épine dorsale des révoltés. Il licencia son armée et laissa aux troupes impériales le soin de terminer le travail. En 1864, les Impériaux chinois prirent Nanjing et passèrent au fil de l’épée non seulement tous les combattants Taiping qui leur tombèrent sous la main mais aussi une bonne partie de la population civile. Hong était décédé depuis quelques mois ; son fils avait pris sa succession mais il n’avait ni le charisme ni le talent militaire de son géniteur pour pouvoir maintenir intact son Etat de nature sotériologique. Ses lieutenants, du moins les survivants, s’enfuirent dans tous les coins de l’empire. Au cours des décennies suivantes, quelques-uns d’entre eux organiseront encore des révoltes locales, notamment celle des musulmans des provinces occidentales.

L’historiographie maoïste s’était montré très positive à l’égard de la révolte Taiping : pour elle, c’était une prise du pouvoir bien organisé de la classe travailleuse, animée par les bons idéaux mais qui devait finalement échouer parce qu’elle n’avait aucun plan ni aucun mode d’organisation à « fondements scientifiques ». D’autres révoltes paysannes avaient déjà échoué parce qu’elles souffraient du même mal, sauf celles qui avaient été détournées par des aristocrates locaux qui surent bien souvent gérer les masses populaires pour les faire œuvrer au bénéfice de leurs propres ambitions. Pour les maoïstes, ces lacunes des révoltes populaires antérieures à Mao ne seront comblées que par l’adoption du marxisme-léninisme ; celui-ci impliquait une organisation rationnelle (avec un parti prolétarien d’avant-garde soumis à la centralisation démocratique) et une analyse scientifique de la situation ; ces deux atouts ont donné la victoire finale au peuple. Une étude maoïste sur les mérites de la révolte Taiping reprend les mots de Lénine : « Parfois, une lutte des masses, même pour une cause sans espoir, se révèle utile pour éduquer finalement ces masses et pour les préparer à la lutte finale ».

« Moestasjrik » / « ‘t Pallieterke ».

(article paru dans « ‘t Pallieterke », 16 mai 2007 ; trad.. franç. : Robert Steuckers, déc. 2009).

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, asie, chine, révoltes, 19ème siècle, religion, christianisme, protestantisme, messianisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 26 décembre 2009

Renseignement et espionnage dans la Rome antique

Renseignement et espionnage dans la Rome antique

Renseignement et espionnage dans la Rome antique

Les activités de renseignement font partie intégrante de l’art de gouverner et, sans elles, les Romains n’auraient pas pu édifier et protéger leur empire.

Même s’ils ne séparaient pas les différentes fonctions du renseignement entre activités civiles et militaires, il n’en demeure pas moins qu’une grande partie de leurs activités de renseignement ressemblaient aux nôtres et qu’il est possible d’utiliser le concept moderne de cycle du renseignement pour les décrire. L’éventail des activités concernées est assez large : collecte de renseignements, contre-espionnage, infiltration, opérations clandestines, utilisation de codes et de chiffres, et diverses techniques d’espionnage. Toutes ont laissé des traces littéraires, épigraphiques et archéologiques qu’il est possible de suivre en partie.

Rose Mary Sheldon retrace le développement des méthodes de renseignement romaines des débuts de la République jusqu’au règne de Dioclétien (284-305 après J.-C.), d’une forme embryonnaire et souvent entachée d’amateurisme jusqu’au système très élaboré d’Auguste et de ses successeurs. L’ouvrage est rythmé tant par des chapitres consacrés à l’étude de certains des échecs romains que par l’examen des réseaux de communication, des signaux de transmission, des activités d’espionnage, des opérations militaires et de la politique frontalière.

C’est pourquoi les questions plus larges soulevées dans ce livre sont d’une pertinence immédiate pour le présent : bien que les méthodes de renseignement aient radicalement changé avec l’avènement de la technologie moderne, les principes restent étonnamment similaires. Les questions politiques essentielles portant sur la place des services de renseignement dans une démocratie et une république plongent leurs racines dans le monde gréco-romain.

Publication : novembre 2009, 528 pages,35

Via Theatrum Belli [1]

Disponible sur Amazon [2]

Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info

URL to article: http://qc.novopress.info/7371/renseignement-et-espionnage-dans-la-rome-antique/

URLs in this post:

[1] Theatrum Belli: http://www.theatrum-belli.com/archive/2009/12/14/renseignement-et-espionnage-dans-la-rome-antique.html

[2] Amazon: http://www.amazon.fr/Renseignement-espionnage-dans-Rome-antique/dp/2251381023?&camp=2498&linkCode=wsw&tag=tb0f6-21&creative=9162

00:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, antiquité, antiquité romaine, rome, antiquité classique, espionnage, renseignement, stratégie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 13 décembre 2009

Tiberio Graziani: Afghanistan 1979

Afghanistan 1979

Afghanistan 1979

Déstabilisation du Proche et du Moyen Orient et origine du collapsus soviétique dans la géopolitique étasunienne

par Tiberio Graziani *

1979, l’année de la déstabilisation

Parmi les divers évènements de la politique internationale de l’année 1979, il y en a deux qui sont particulièrement importants à souligner, pour avoir contribué au bouleversement de la géopolitique mondiale basée à l’époque sur la confrontation entre les USA et l'URSS.

Il s’agit de la révolution islamique d'Iran et de l'aventure soviétique en Afghanistan.

Comme on le sait, la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeiny élimina un des piliers fondamentaux sur lesquels reposait l'architecture géopolitique occidentale, édifiée par les États-Unis à partir de la fin de la seconde guerre mondiale.

L'Iran de Reza Pahlavi représentait, dans les relations de pouvoir entre les États-Unis et l'URSS, en particulier au niveau géostratégique, un pion très important dont la disparition poussa le Pentagone et Washington à une révision profonde de la géopolitique des États-Unis dans la région.

En fait, un Iran autonome et hors de contrôle introduisait, sur l'échiquier géopolitique régional, une variable qui compromettait potentiellement toute la cohérence du système bipolaire.

En outre, le nouvel Iran, comme puissance régionale anti-étatsunienne et anti-israélienne, possédait également toutes les caractéristiques (en particulier, l’étendue et la centralité géographiques, ainsi que l'homogénéité politico-religieuse) pour prétendre à l'hégémonie sur une partie au moins du Moyen-Orient, en opposition ouverte avec les aspirations analogues et les intérêts d'Ankara et de Tel-Aviv - les deux solides piliers de la stratégie régionale de Washington - et d’Islamabad.

Pour ces raisons, les stratèges de Washington, conformément à leur « géopolitique du chaos » bicentenaire, poussèrent immédiatement l'Irak de Saddam Hussein à déclencher une guerre contre l'Iran.

La déstabilisation de toute la région permettait à Washington et à l'Occident de se donner du temps pour mettre au point une stratégie à long terme, et de « harceler sur ses flancs », en toute tranquillité, l'ours soviétique.

Comme l’a révélé, il y a onze ans, Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, lors d'une interview donnée à l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur (15-21 janvier 1998, p. 76), la CIA avait pénétré en Afghanistan, en vue de déstabiliser le gouvernement de Kaboul, en juillet 1979 déjà, soit cinq mois avant l'intervention de l’armée soviétique.

La première directive par laquelle Carter autorisait l'action clandestine pour aider secrètement les adversaires du gouvernement pro-soviétique date, en fait, du 3 juillet 1979.

Le même jour, le stratège étatsunien d'origine polonaise écrivit une note au président Carter, dans laquelle il expliquait que sa directive conduirait Moscou à intervenir militairement.

Cela se réalisa parfaitement à la fin de décembre de la même année.

Toujours dans la même interview, Brzezinski rappelle que, lorsque les Soviétiques entrèrent en Afghanistan, il écrivit une autre note à Carter, exprimant l'opinion que les USA avaient finalement l’occasion de donner à l'Union soviétique « sa guerre du Vietnam ».

Le conflit, insoutenable pour Moscou, devait conduire, selon Brzezinski, à l'effondrement de l'empire soviétique.

Le long engagement militaire des Soviétiques en faveur du gouvernement communiste de Kaboul contribua, en effet, à affaiblir encore davantage l'Union soviétique, déjà en proie à une importante crise interne, aussi bien sur le plan politique que socio-économique.

Comme nous le savons aujourd'hui, le retrait des troupes de Moscou du théâtre afghan laissa toute la région dans une situation d'extrême fragilité politique, économique, et surtout géostratégique. En effet, dix ans seulement après la révolution iranienne, la région tout entière avait été complètement déstabilisée au profit exclusif du système occidental. Le déclin, contemporain et inéluctable, de l'Union soviétique, accéléré par son aventure en Afghanistan et, ultérieurement, le démembrement de la Fédération yougoslave (une sorte d'État tampon entre les blocs occidental et soviétique) dans les années 90, ouvrirent la voie à l’expansion des États-Unis - de l'hyper-puissance, selon la définition du ministre français Hubert Védrine - dans l'espace eurasien.

Succédant au système bipolaire, une nouvelle saison géopolitique allait s’ouvrir: celle du «moment unipolaire».

Le nouveau système unipolaire aura, toutefois, une vie très courte, qui se terminera – à l'aube du XXIe siècle, - avec la réaffirmation de la Russie en tant qu'acteur mondial et l’émergence concomitante, économique et géopolitique, de la Chine et de l’Inde, les deux États-continents de l’Asie.

Les cycles géopolitique de l'Afghanistan

L'Afghanistan, en raison de ses spécificités, relatives, en premier lieu à sa position par rapport à l'espace soviétique (frontières avec les Républiques - à l’époque soviétiques - du Turkménistan, d’Ouzbékistan et du Tadjikistan), à ses caractéristiques géographiques, et aussi à son hétérogénéité ethnique, culturelle et confessionnelle, représentait, aux yeux de Washington, une grande partie de l’ « arc de crise», c'est à dire de cette portion de territoire qui s'étend des frontières sud de l'URSS à l'océan Indien. Le choix, comme piège pour l'Union soviétique, était donc tombé sur l'Afghanistan pour d’évidentes raisons géopolitiques et géostratégiques.

Du point de vue de l’analyse géopolitique, l'Afghanistan représente en fait un excellent exemple d'une zone de crise, où les tensions entre les grandes puissances se manifestent depuis des temps immémoriaux.

Le territoire actuellement dénommé République islamique d'Afghanistan, où le pouvoir politique a toujours été structuré autour de la domination des tribus pachtounes sur les autres groupes ethniques (Tadjiks, Hazaras Ouzbeks, Turkmènes, Baloutches), s’est constitué à la frontière de trois grands dispositifs géopolitiques: l'Empire mongol, le khanat ouzbek et l'Empire perse. Et ce sont les différends entre ces trois entités géopolitiques limitrophes qui détermineront son histoire.

Pendant les XVIIIe et XIXe siècles, lorsque l’État se consolidera en tant que royaume d’Afghanistan, la région deviendra l'objet de différends entre deux autres entités géopolitiques majeures: l'Empire de Russie et la Grande-Bretagne. Dans le cadre du «grand jeu », la Russie, puissance continentale, dans sa poussée vers les mers chaudes (océan Indien), l'Inde et la Chine, se heurte à la puissance maritime britannique, qui tente, à son tour, d’encercler et pénétrer la masse de l'Eurasie, vers l'est en direction de la Birmanie, de la Chine, du Tibet et du bassin du Yangtze, en s'appuyant sur l'Inde, et vers l'ouest en direction de l'actuel Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Iran jusqu’au Caucase, à la mer Noire, à la Mésopotamie et au Golfe Persique.

Dans le système bipolaire, à la fin du XXe siècle, comme on l’a vu plus haut, l'Afghanistan est une fois de plus le théâtre de la compétition entre une puissance maritime, les USA, et une puissance continentale, l’URSS.