dimanche, 11 décembre 2022

Une rencontre historique : la visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite

Une rencontre historique: la visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2022/12/08/kaanteentekeva-kohtaaminen-xi-jinping-saudi-arabiassa/

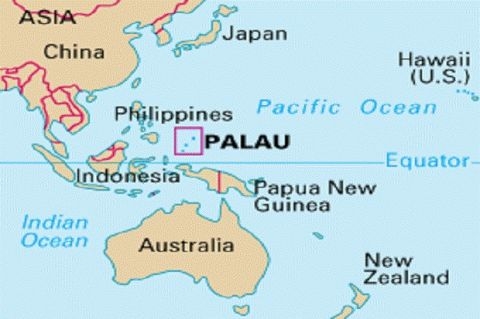

Alors que l'attention des médias finlandais est toujours focalisée sur l'Ukraine, les soubresauts provoqués par la ratification de l'adhésion finlandaise à l'OTAN et les épreuves de force entre gouvernements, l'Asie occidentale (le "Moyen-Orient" anglo-saxon) bouillonne sous la surface. Le centre d'intérêt de la politique mondiale se déplace. En fait, ces changements sont perceptibles depuis un certain temps.

À titre d'exemple, une rencontre décisive de haut niveau entre la Chine et le monde arabe est en cours. Le président chinois Xi Jinping a entamé une visite historique de trois jours en Arabie saoudite, où la Chine et le monde arabe mettent en synergie leurs modes de coopération et leurs visions de l'avenir.

Le royaume saoudien a traditionnellement été l'un des plus proches partenaires des États-Unis dans la région, mais la monarchie en place cherche désormais à resserrer ses liens avec la Chine, qui est déjà son plus grand partenaire commercial. Le voyage de Xi dans le plus grand pays exportateur de pétrole du monde intervient deux mois après que Riyad ait rejeté les plaidoyers du président américain Joe Biden en faveur de la production de pétrole.

Au cours de la visite de Xi, des sommets sur la coopération et le développement seront organisés avec des représentants de trente pays, ainsi que de nombreuses organisations internationales. En Finlande, du moins, les médias n'abordent pas le sujet ; après tout, on ne comprend pas, ici, que la mondialisation centrée sur l'Occident est déjà terminée et qu'un nouvel ordre est en train de se construire à sa place, dans lequel les États-Unis n'auront plus un rôle dominant.

Selon certains observateurs, le "tournant vers l'Est" commun constitue un changement stratégique majeur pour les pays du Golfe. Alors que le président américain Joe Biden a reçu un accueil discret, Xi Jinping a eu droit à une cérémonie de bienvenue plus festive avec une escorte de chasseurs.

Les relations entre la Chine et les Saoudiens pourraient devenir un modèle pour d'autres pays arabes. Comme les relations bilatérales deviennent de plus en plus bénéfiques pour les parties, d'autres pays de la région suivront. Plusieurs nouveaux accords seront signés pendant la visite de Xi.

Alors que la crise ukrainienne s'intensifie, l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe ont exprimé des points de vue différents de ceux des États-Unis et de l'UE, faisant ainsi preuve d'indépendance et d'autonomie stratégiques, ce qui a suscité la colère des décideurs de Washington et de la Maison Blanche.

Aux États-Unis, on prétend que la Chine profite du différend entre les régimes démocratiques et l'Arabie saoudite -et d'autres pays de la région- pour étendre son influence, dans le but ultime de chasser les États-Unis de la région du Golfe. Fait révélateur, la Chine a réussi à conclure un accord de partenariat stratégique à la fois avec l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran.

"Certains décideurs américains continuent de nourrir des ambitions hégémoniques et s'imaginent qu'ils peuvent dicter leur conduite au monde arabe. Ils croient à tort que la région arabe est leur terrain de jeu réservé et qu'ils ont droit à des relations unilatérales qui leur profitent principalement - aux dépens des peuples de la région", a déclaré Ebrahim Hashem, un chercheur, à un journal chinois.

Les différences dans la façon dont les superpuissances interagissent ne pourraient être plus grandes. La Chine met l'accent sur les principes de respect mutuel, de bénéfice mutuel et de co-bénéfice, tandis que les États-Unis donnent la priorité aux questions relevant des droits de l'homme et de la démocratie et accusent l'Arabie saoudite et d'autres pays d'être des dictatures, ce que beaucoup dans la région n'acceptent plus. La Chine apparaît ainsi comme un partenaire plus attrayant que l'Occident arrogant.

Les pays arabes savent clairement quelles politiques sont dans leur intérêt. L'Asie occidentale devient de plus en plus un espace où le cours des événements est déterminé par l'interaction entre les acteurs régionaux et les puissances eurasiennes.

Alors que les États-Unis, la Grande-Bretagne et diverses puissances européennes ont été les artisans de l'instabilité dans le Golfe, la nouvelle phase verra la région acquérir un contrôle plus autonome de ses affaires. Les puissances occidentales ne sont pas complètement hors jeu, mais leur influence a diminué.

Comme l'affirme Xi dans une lettre adressée au public arabe, les relations entre la Chine et les États arabes remontent à plus de deux millénaires, aux flux des antiques caravanes de la Route de la soie et aux premières innovations scientifiques. Il cite également le prophète de l'islam, Mahomet, qui aurait dit à ses adeptes de "rechercher la connaissance même si vous devez aller jusqu'en Chine".

La visite chinoise en Arabie saoudite est-elle le début de ce que Xi appelle une "nouvelle ère", reflétant le multilatéralisme et la stabilité mondiale ? L'ordre mondial réussira-t-il à changer de direction au milieu des crises ? Que feront les États-Unis, qui vivent encore dans leurs fantasmes de domination, en observant la montée de la Chine avec un visage sombre ?

20:07 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, chine, xi jinping, arabie saoudite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La revue de presse de CD - 11 décembre 2022

La revue de presse de CD

11 décembre 2022

EN VEDETTE

Pierre Brochand (ex-DGSE) : « Pourquoi l'immigration est l'enjeu central de notre vie publique »

Le 15 novembre, l'ancien patron des services secrets et ambassadeur a prononcé un discours sur l'immigration à l'Amicale gaulliste du Sénat. Un texte exceptionnel que Le Figaro s'est procuré. Pierre Brochand y résume tous les enjeux que fait peser une immigration incontrôlée et propose des solutions. Pierre Brochand a été directeur général de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) de 2002 à 2008, ainsi qu'ambassadeur de France, notamment, en Hongrie et en Israël. Il est intervenu lors d'un colloque de la Fondation Res Publica sur le thème : « Pour une véritable politique de l'immigration ».

COMPLOTISME (C’est celui qu’y dit qui y’est !)

Rudy Reichstadt : la désinformation est-elle un sport de combat ?!

|

Le blog de Jean-Dominique Michel (Anthropo-logiques)

https://odysee.com/@JeanDominiqueMichel:e/RR:e5?r=5ACdaJT...

DÉCONSTRUCTION

Les conflits psychiques provoqués par la gestion politique de la crise sanitaire

L’article qui suit, écrit par la victimologue Marielle Vicet, inaugure sur ce blog une série de réflexions portant sur les dimensions psychologiques individuelles et collectives de la crise sanitaire. L’enjeu est important. Loin de la vision enchantée des confinements et autres mesures de « distanciation sociale » que nous propose la propagande politico-industrielle, la réalité des impacts psychosociaux de ces politiques sanitaires interpelle les chercheurs et les praticiens de la santé mentale, cette dernière étant une dimension très importante de la santé en elle-même.

qg.media/blog/laurent-mucchielli

https://qg.media/blog/laurent-mucchielli/les-conflits-psy...

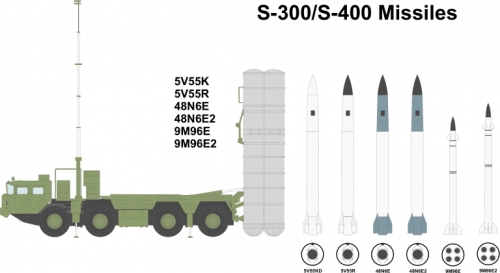

On n’a pas d’armes mais on a des trans

Document officiel édité par le Secrétariat général pour l’administration (SGA), traitant du changement de genre au sein du Ministère des Armées. Nous sommes parés à la guerre de haute intensité…

lesalonbeige.fr

https://www.lesalonbeige.fr/on-na-pas-darmes-mais-on-a-de...

Clinatec : rencontre avec un repenti

Dans une récente tribune du Monde, le pédopsychiatre Bruno Falissard dénonce la technolâtrie de ses confrères : « La médecine est le meilleur alibi de l’hubris technoscientifique, écrit-il. Dans l’espoir utopique de pouvoir vaincre la mort et la souffrance par la puissance sans limite de notre science, nous tous, médecins, patients, autorités de santé, politiques... nous enivrons du flot ininterrompu des découvertes (...) Il est grand temps d’arrêter cette folie. » Bruno Falissard doit passer de bons moments avec ses collègues de l’académie de Médecine, où siège également Alim-Louis Benabid, le neurocrate grenoblois, fondateur de Clinatec et incarnation de l’hubris technoscientifique en milieu médical.

piecesetmaindoeuvre.com

https://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/clinatec_repe...

Obligatoire : mon programme pour rééduquer les étudiants de Sciences Po

Par Geoffroy Lejeune. « J’ai fait un rêve, comme dit l’autre. La nuit dernière, encore agacé par la dernière polémique née au sein de Science Po, notre prétendue « école de formation des élites de la Nation », mon inconscient m’a trahi et inspiré quelques pensées. »

r.news.valeursactuelles.com

https://r.news.valeursactuelles.com/mk/mr/H6RwniXiZnkr1_h...

La marque Balenciaga accusée de promouvoir la pédopornographie : ce qu’il faut retenir du scandale

Pédopornographie, BDSM, accusations de complotisme... La marque de luxe Balenciaga est au cœur de la tempête suite à un scandale qui ébranle depuis plus d'une semaine le monde de la mode, sans épargner médias et politiques. La cause à des campagnes de promotion de vêtements pour enfants en prévision de Noël et du printemps 2023, qui mettent en scène des enfants dans des décors qui ne passent pas inaperçus, dont les accessoires renvoient à l'esthétique fétichiste sadomasochiste. Des scènes qui suscitent colère et indignation, provoquant une campagne de boycott de la marque accusée de promouvoir la pornographie infantile.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/societe/la-marque-balenciaga-ac...

DÉSINFORMATION/CORRUPTION/CENSURES/DÉBILITÉ

La corruption médiatique

Information versus publicité, désinformation versus subventions étatiques ou privées, Slobodan Despot, créateur de l’indispensable hebdomadaire Antipresse, livre son point de vue sur la corruption de la presse. Intervention dans le cadre du colloque sur « Corruption et fraude dans la crise COVID depuis 2020 », organisé cette année par Ariane Bilheran et Vincent Pavan. Vidéo.

arianebilheran.com

https://www.arianebilheran.com/so/08OJYZUWA?languageTag=e...

« Des dirigeants britanniques dînent avec ceux qui fomentent l’assassinat de mon mari. » – Entretien avec Stella Assange

Declassified s’est entretenu avec Stella Assange, la femme du fondateur de WikiLeaks, pour parler de la façon dont il tient le coup dans sa quatrième année au sein de la prison de Belmarsh, et comment son cas menace le cœur même de la liberté.

les-crises.fr

https://www.les-crises.fr/des-dirigeants-britanniques-din...

Covid : une étude explore les expériences de médecins et de chercheurs qui ont été la cible d’une répression ou d’une censure

Dès le début de l’émergence du Covid-19, il a été largement fait usage de la censure, mais également de tactiques d’intimidations qui ont porté atteinte à la réputation et à la carrière de médecins et chercheurs « dissidents », quel que soit leur statut académique ou médical et peu importe leur stature. En effet, les auteurs de l'étude citent notamment Didier Raoult, professeur de médecine, infectiologue, microbiologiste (IHU-MI, Marseille), Michael Levitt (prix Nobel de chimie), John Ioannnidis, professeur d'épidémiologie (Stanford), Peter Doshi (Rédacteur au British Medical Journal, professeur sur les services de santé pharmaceutiques à l'université du Maryland) ou encore Laurent Mucchielli (sociologue, directeur de recherche au CNRS), L'objectif de cette étude a été de rendre compte des expériences et des réponses des médecins et chercheurs qui ont été la cible d'une répression et d'une censure inédites suite à des publications ou des déclarations sur le Covid qui remettaient en cause le point de vue dominant, et ce, afin d’éclairer le public des effets délétères de l’absence du débat contradictoire pour la médecine, la science et la santé publique.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-une-etude-e...

Google et YouTube accordent un investissement de 13,2 millions de dollars aux organismes de fact-checking

Le 29 novembre, le journal quotidien berlinois die Berliner Zeitung a rapporté que Google et YouTube ont accordé un investissement de 13,2 millions de dollars aux organismes de fact-checking. Cette somme servira à financer, dès le début de l’année 2023, le lancement d’un fonds mondial de vérification des faits qui permettre de soutenir un réseau de 135 organismes de fact-checking présents dans 65 pays.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/societe-economie/google-et-yout...

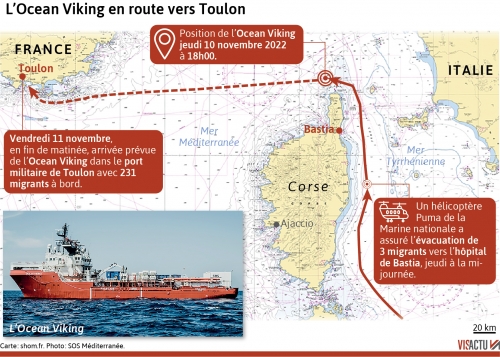

Revue de presse RT du 27 novembre au 3 décembre

Au sommaire cette semaine de notre exercice de ré/désinformation : le monde occidental (l'UE, l'Allemagne), le monde multipolaire (l'armement russe, la Kazakhstan, la Chine, Taïwan, l'Iran, l'Afrique du l'Ouest, les BRICS), la guerre chaude en Ukraine, la nouvelle guerre froide (contre la Chine, la Grande-Bretagne, la Russie, l'OTAN), la guerre pour les esprits (Meta, la Turquie vs le PKK)

lesakerfrancophone.fr

https://lesakerfrancophone.fr/revue-de-presse-rt-du-27-no...

Martine Wonner : « C'est la première fois qu'il y a, à ce point, une chasse aux sorcières »

« La liberté d’opinion et d’expression d’un parlementaire se trouve sous l’emprise d’ordres juridictionnels qui portent atteinte à la fonction législative », écrit dans un communiqué Me Brusa avocat de Martine Wonner, suite à la décision le 25 novembre de la Chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l’Ordre des médecins de la suspendre de son activité de médecin-psychiatre pour un an. Une décision de justice que conteste Martine Wonner. Cette émission est également l'occasion d'évoquer ses collègues médecins ou pharmaciens, eux aussi, visés par des plaintes et de revenir sur les retentissements et les répercussions que peuvent avoir les procédures disciplinaires intentées par le Conseil de l’ordre des médecins dans la liberté d’expression et d’opinion, mais également dans la liberté de prescrire certains traitements.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/ma...

ÉCOLOGIE

Fabien Bouglé : « Les gouvernants sont complètement soumis au lobby éolien »

L'expert en politique énergétique, Fabien Bouglé, revient pour BV sur le projet gouvernemental qui vise à installer 15.000 nouvelles éoliennes. L'expert s'en prend aux politiques antinucléaires qui soutiennent à tout prix l'éolien, conduisant la France à s'approvisionner en Allemagne pour son électricité.

bvoltaire.fr

https://www.bvoltaire.fr/reaction-fabien-bougle-les-gouve...

ÉCONOMIE

Coupures de courant : la soviétisation continue

Si vous avez aimé les pénuries de masques, les confinements, les couvre-feux, l’inflation, la fin de l’abondance et les pénuries d’essence, vous devez être profondément heureux de ce qui s’apparente donc à un nouvel épisode de soviétisation de l’Hexagone. Ce nouvel épisode n’est rien d’autre qu’une tiers-mondisation heureuse car planifiée. L’effondrement économique et social n’est plus une fatalité puisqu’il est annoncé tout sourire par une élite politique expliquant joyeusement que tout est sous contrôle.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/12/05/445084-coupures-d...

ÉNERGIES

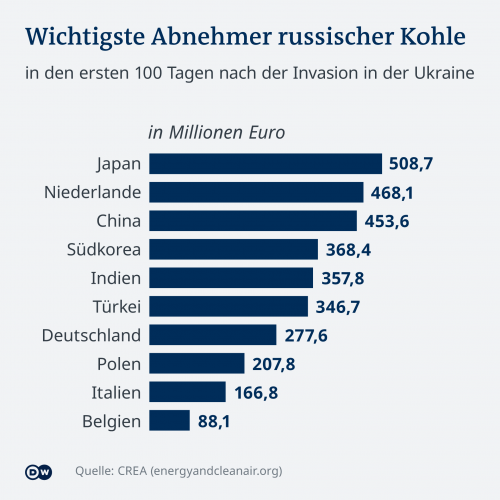

Prix du gaz, armement... Les pays européens accusent les États-Unis de profiter de la guerre en Ukraine

Les tensions entre les États-Unis et les pays de l’Union européenne s’accentuent, les Européens accusant les Américains de « tirer profit de la guerre ». Entre les prix du gaz exporté en Europe, la loi américaine sur la réduction de l’inflation qui prévoit des subventions historiques ou encore le marché de l’armement… les sujets de discorde sont multiples. Des « fractures » qui pourraient arranger la Russie.

https://www.francesoir.fr/politique-monde/les-pays-europe...

Les pays pronucléaires doivent-ils payer pour les pays antinucléaires ?

Serait-il normal que les pays pronucléaires (comme la France) prennent en charge les surcoûts des productions d’électricité des pays antinucléaires (comme l’Allemagne par exemple) ?

revueconflits.com

https://www.revueconflits.com/les-pays-pronucleaires-doiv...

Approvisionnement électrique de la Suisse conforme aux objectifs climatiques

Dans l'étude à propos des capacités de production nécessaires pour répondre à la demande future à tout moment, il est démontré que pour des raisons physiques et géographiques, le pays ne peut pas être approvisionné par des énergies exclusivement renouvelables. La stratégie énergétique du Conseil fédéral doit être révisée fondamentalement, sans délai.

Le blog de Michel de Rougemont

https://blog.mr-int.ch/?page_id=8657

ÉTATS-UNIS

Elon Musk dévoile les « Twitter Files » liés à l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden

Elon Musk passe à l’acte. Une semaine après avoir qualifié l’ingérence de Twitter dans les élections présidentielles américaines de “réalité évidente” et promis de publier sur le réseau social les documents prouvant ses dires, le nouveau propriétaire et PDG de Twitter a divulgué, vendredi soir, des documents internes à la plateforme sur l’affaire du « laptop » de Hunter Biden, le fils de l’actuel président des États-Unis Joe Biden.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/societe/elon-musk-devoile-les-t...

L’armée américaine est déployée dans bien plus de pays qu’on ne le croit

Un nouveau rapport révèle que le ministère de la Défense utilise des programmes de « coopération en matière de sécurité » pour mener des « guerres secrètes » et recommande au Congrès d’y mettre un frein.

les-crises.fr

https://www.les-crises.fr/l-armee-americaine-est-deployee...

FRANCE

« La communication du gouvernement et des dirigeants des entreprises repose plus sur la peur de l’avenir, sinon la panique, en particulier à propos des mesures éventuelles dans les écoles. Pourtant, il y a des réalités et le moins que l’on puisse faire, c’est de partir d’elles avant de s’exprimer. » Interview de l’ancien PDG de GDF.

fdesouche.com

https://www.fdesouche.com/2022/12/04/coupures-delectricit...

GAFAM

La collusion de l’État, des médias et de BigTech a un nom. Serait-ce « fascisme » ?

Du point de vue des réseaux sociaux, la semaine écoulée fut riche d’enseignements…

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/12/06/445185-la-collusi...

Aux États-Unis, des ex-agents de la CIA et du FBI responsables de la sécurité sur Facebook

Meta, entreprise privée ou nouvelle branche du gouvernement américain ? De nombreux anciens agents de la Central Intelligence Agency (CIA), soit l’Agence centrale de renseignements des États-Unis, et du Federal Bureau of Investigation (FBI) sont embauchés par Facebook pour décider du contenu qui sera jugé indésirable ou abusif par la plateforme. À tel point que les relations étroites entre le célèbre réseau social et le gouvernement américain commencent à inquiéter. Au total, 40 000 employés du géant du web, actuellement propriétaire de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, entre autres, seraient en charge de modérer le contenu de Facebook, détenant le pouvoir absolu sur l’information publique. « Ce sont eux qui prennent les décisions autour du contenu qui sera autorisé, mis en avant ou supprimé. Ces décisions concernent toutes les nouvelles et informations que des milliards d’utilisateurs reçoivent et voient chaque jour », explique le journaliste Alan MacLeod dans une enquête publiée sur le site de Mint Press News.

Francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/politique-monde/aux-etats-unis-...

Apple est dans la paume de Xi Jinping

Le Parti communiste chinois (PCC) a fait entrer des blindés dans la ville de Zhengzhou alors que l’immense site de production d’iPhone est toujours en proie à des grèves et à de violentes manifestations. Outre l’exaspération qui gagne les centres urbains chinois face à la politique du « zéro-Covid » du gouvernement, l’attitude d’Apple est pointée du doigt. L’immense cité industrielle qui fait travailler 200.000 personnes à Zhengzhou fabrique son « smart phone » iconique depuis 2007. Le conflit qui dure avec le personnel de l’usine pourrait causer une perte de production de 6 millions d’unités d'iPhone Pro cette année. Cette crise révèle la dépendance d’Apple à la Chine où sont fabriqués 95 % de ses iPhones. La direction de la firme en a conscience : les nouveaux iPhone 14 sont produits en Inde depuis septembre, et la fabrication des MacBook et AirPods a été déplacée au Vietnam. Cela reste modeste par rapport au poids de la Chine qui propose de meilleures infrastructures.

laselectiondujour.com

https://www.laselectiondujour.com/apple-est-dans-la-paume...

Les Twitter Files « examinés » par un avocat, anciennement du FBI, Elon Musk annonce l’avoir viré

De nouvelles révélations à propos des Twitter Files. Le journaliste Matt Taibbi n’a toutefois pas encore publié la suite des échanges internes au réseau social sur l’affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Le collaborateur d'Elon Musk explique surtout le retard dans la publication des autres documents. Et l’une des raisons n’est pas des moindres : l'avocat de Twitter, aussi un ancien avocat du FBI, Jim Baker, a procédé à la vérification, voire à la « censure » du premier lot des « Twitter Files », « sans que la nouvelle direction en soit informée ».

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/societe/les-twitter-files-exami...

GÉOPOLITIQUE

Le terrorisme : menace ou instrument des grandes puissances ?

Xavier Moreau analyse et démontre que le terrorisme est instrumentalisé par des agences de renseignements occidentaux. Il propose de très nombreux exemples à travers des vidéos d’hommes politiques et d’extraits de journaux. Avec comme invité Nicolas Mirkovic.

Analyses du Monde

https://www.youtube.com/watch?v=yYlHCocNGOE

Lobbying, ingérence : Comment les Émirats arabes unis ont manipulé la politique étrangère américaine

Les Émirats arabes unis ont orienté la politique étrangère américaine en leur faveur par une série d’exploits légaux et illégaux, selon un document sans précédent des services de renseignement américains.

les-crises.fr

https://www.les-crises.fr/lobbying-ingerence-comment-les-...

IMMIGRATION

fdesouche.com

https://www.fdesouche.com/2022/12/05/pierre-lellouche-le-...

On est passé d’une immigration de travail à une immigration fondée sur des droits

« La France a toujours été une terre d’immigration » a déclaré Emmanuel Macron. La notion d’immigration est relativement récente, argumente la démographe Michèle Tribalat qui retrace ici l’évolution du phénomène migratoire depuis 1850. Paru dans Le Figaro.

synthesenationale.hautetfort.com

http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2022/12/0...

Femme noire, mère de famille, elle se dit pour une immigration choisie et foncièrement anti-islamiste. « Comme beaucoup de Bruxellois, j’ai quitté la ville en raison de l’insécurité et du communautarisme, qui sont entretenus par un assistanat généralisé de la gauche », confesse-t-elle. Le ton est donné.

fdesouche.com

https://www.fdesouche.com/2022/12/05/leurope-a-des-racine...

MONDIALISME/TERRORISME

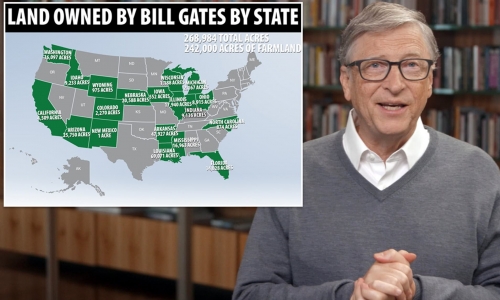

Pourquoi Bill Gates achète-t-il massivement des Terres Agricoles

Comme l’indiquait le New York Post le 27 février 2021, Bill Gates est aujourd’hui le premier propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Le milliardaire détient 97.000 ha de terres agricoles et près de 11.000 ha d’autres terrains. Ces possessions se trouvent dans 19 États, dont près de 28.000 ha en Louisiane et plus de 19.000 ha dans l’Arkansas. Quand on lui demande pourquoi il achète autant de terres, sa réponse reste confuse. Vidéo.

moneyradar

https://www.youtube.com/watch?v=dbMH_xzzIXg

ONG

Comment détruire l’industrie (1)

La décennie écoulée a vu un coup plutôt audacieux d’ONG militantes visant à ostraciser la plupart des industries du dialogue sur les politiques publiques.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/12/08/445286-comment-de...

PROCHE-ORIENT

Qatar-Bashing : La grande hypocrisie médiatique

C’est l’histoire d’un homme qui met le feu à la maison de ses voisins, toutefois on ne lui reproche pas d’être un incendiaire, mais de discriminer les femmes et les homosexuels. C’est exactement la situation actuelle du Qatar.

reseauinternational.net

https://reseauinternational.net/qatar-bashing-la-grande-h...

RÉFLEXIONS

Corruption juridique au cours de la crise Covid

Partie prenante à la procédure du Grand Jury du Dr Reiner Füllmich, Virginie de Araujo-Recchia a déposé de nombreuses plaintes dont une plainte pour « dérives sectaires », impliquant des faits « d’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse », ainsi que de « complicité d’empoisonnement et de génocide ». Bien que n’ayant que peu d’éloquence pour un avocat, son texte, en dessous de sa vidéo, est un remarquable réquisitoire contre les attaques généralisées contre les libertés dans le monde occidental soi-disant démocratique.

reseauinternational.net

https://reseauinternational.net/inversement-des-valeurs-e...

RUSSIE

Merkel : Les accords de Minsk étaient une tentative de donner du temps à l’Ukraine

« L’accord de Minsk de 2014 était une tentative de donner du temps à l’Ukraine. Elle a également utilisé cette période pour se renforcer, comme vous pouvez le constater aujourd’hui. L’Ukraine de 2014-2015 n’est pas l’Ukraine moderne », a-t-elle déclaré à Die Zeit.

reseauinternational.net

https://reseauinternational.net/merkel-les-accords-de-min...

Poutine parle de l’Ukraine, de Merkel et de la guerre nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu avec des journalistes après le sommet de l’Union économique eurasiatique dans la capitale kirghize de Bichkek vendredi. Parmi les sujets abordés figuraient les dernières révélations de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, l’opération militaire en Ukraine, la menace d’une guerre nucléaire, l’échange de prisonniers très médiatisé avec les États-Unis et les relations russes avec l’UE et l’Afrique

reseauinternational.net

https://reseauinternational.net/poutine-parle-de-lukraine...

Situation en Ukraine : conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du Ministère des affaires étrangères russe

« Nous voudrions attirer l’attention sur une date importante pour l’Ukraine contemporaine. Le 1er décembre marque le 31e anniversaire de l’organisation du référendum panukrainien sur le soutien à l’Acte de proclamation de l’indépendance du pays adopté par le Conseil suprême de la République socialiste soviétique d’Ukraine le 24 août 1991. À l’époque, 90 % des habitants de la république s’étaient prononcés en faveur de cette décision, confirmant les termes de sa politique nationale et étrangère contenus dans la Déclaration sur la souveraineté de l’Ukraine du 16 juillet 1990. Il s’agit notamment du statut neutre, non aligné et non nucléaire de la république. La référence à cet Acte a été ensuite consignée et se trouve à ce jour dans la Constitution de l’Ukraine. »

lecridespeuples.fr

https://lecridespeuples.fr/2022/12/04/situation-en-ukrain...

SANTÉ/LIBERTÉS

Radiation : Au tour du Dr Marc Girard, éminent expert auprès des tribunaux

Inlassable lanceur d’alertes depuis les années 90, le Dr Marc Girard a informé ceux qui ont accepté de l’écouter (car la pensée unique ne date pas d’aujourd’hui) sur le distilbène, l’hormone de croissance, le vaccin contre l’hépatite B, la dangerosité du vaccin H1N1, les dangers du Gardasil inutile et dangereux, les inconvénients de la mammographie, du dépistage du cancer de la prostate par le PSA, sur la mascarade du procès mediator etc., sur les risques des imprégnations hormonales des femmes… et bien sûr sa critique clairvoyante de la gestion du rhume covid. Son parcours émaillé de la révélation de tant de scandales médicaux-sociaux l’ont conduit à son propre drame personnel par la persécution des autorités depuis de longues décennies. Son roman de vie mériterait un volume en soi qui éclairerait son parcours personnel en le remerciant, mais surtout l’état de la pharmacovigilance en France depuis les années 90.

reseauinternational.net

https://reseauinternational.net/radiation-au-tour-du-dr-m...

Covid-19 : les entretiens de Jean-Marc Sabatier pour FranceSoir réunis dans un recueil publié au Brésil

Les éditions brésiliennes Intermezzo ont publié les entretiens réalisés par Jean-Marc Sabatier pour FranceSoir. Directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, il est le premier chercheur au monde à avoir identifié le dysfonctionnement du système rénine-angiotensine et la suractivation du récepteur AT1R comme étant responsables des maladies covid. Ses découvertes fondamentales sont aujourd'hui reprises et confirmées par de nombreux chercheurs.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-les-entr...

SERBIE

La tension monte encore d’un cran entre Serbes et Albanais dans le nord de la province du Kosovo

Plusieurs centaines de policiers des autorités autoproclamées du Kosovo sont entrés dans Mitrovica, provoquant l’émoi des autorités serbes. La région fait face à un regain de tensions, alors que Pristina entend y tenir des élections anticipées. Le 8 décembre au soir, plusieurs centaines de policiers, appartenant aux autorités albanaises autoproclamées de Pristina, ont investi la partie nord de Mitrovica, ville partagée entre Serbes et Albanais. Parmi eux, des membres des « forces spéciales », qui étaient « en tenue de combat militaire et avec des véhicules blindés », selon Petar Petkovic, directeur serbe du Bureau pour le Kosovo-et-Métochie. Ils auraient alors littéralement occupé la ville entière, a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse donnée dans la soirée.

reseauinternational.net

https://reseauinternational.net/la-tension-monte-encore-d...

UKRAINE

Guerre en Ukraine. Vidéo n°18

Nous tentons désormais régulièrement de ré-informer en particulier sur l’aspect militaire des opérations. Et de dissiper le brouillard dispensé par un système médiatique asservi aux intérêts des USA. Si l’Occident (et nous avec) va dans le mur, autant essayer de savoir et de comprendre pourquoi et comment. Au sommaire de cette vidéo : le bilan des pertes ukrainiennes et les déclarations de Von der Leyen sur les 100 000 morts ; l’aide occidentale et ses limites ; offensive russe d’hiver ou pas ? Retour sur la bataille de Marioupol à partir du livre de Sylvain Ferreira.

vududroit.com

https://www.vududroit.com/2022/12/guerre-en-ukraine-video...

Guerre en Ukraine : il n’y aura pas de paix carthaginoise

Par Douglas Abbott Macgregor (né le 4 janvier 1953), colonel à la retraite de l’armée américaine et ancien fonctionnaire du gouvernement, ainsi qu’un auteur, consultant et commentateur de télévision. Les dirigeants politiques et militaires nationaux qui ont engagé l’Amérique dans des guerres de choix au Vietnam, dans les Balkans, en Afghanistan et en Irak, l’ont fait en règle générale parce qu’ils étaient convaincus que les combats seraient courts et décisifs. Les présidents américains, les conseillers présidentiels et les chefs militaires supérieurs n’ont jamais cessé de considérer que la stratégie nationale, si elle existe, consiste à éviter les conflits à moins que la nation ne soit attaquée et obligée de se battre. La dernière victime de cette mentalité est l’Ukraine.

vududroit.com

https://www.vududroit.com/2022/12/guerre-en-ukraine-il-ny...

UNION EUROPÉENNE

Dépendante envers Moscou et déférente envers Washington, l’Allemagne se retrouve paralysée

La dépendance de Berlin au gaz russe et sa déférence envers la politique américaine la mettent dans une situation difficile, notamment auprès des électeurs.

les-crises.fr

https://www.les-crises.fr/dependante-envers-moscou-et-def...

18:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, presse, journaux, médias, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 10 décembre 2022

Stupéfiante offensive sur les plats pays

Stupéfiante offensive sur les plats pays

par Georges FELTIN-TRACOL

En septembre dernier, une patrouille de la police belge interpellait quatre individus louches qui rôdaient autour du domicile privé du ministre fédéral belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Leur intention visait à l’enlever ou à ravir l’un de ses proches. Courant octobre, la princesse héritière des Pays-Bas, Catharina-Amalia d’Orange-Nassau, se voit contrainte de délaisser son appartement d’étudiante à Amsterdam et de retourner vivre au palais royal parental bien mieux protégé. Quant au Premier ministre néerlandais Mark Rutte, il ne se déplace plus seul en vélo. Ces trois exemples montrent que la Belgique et les Pays-Bas entrent dans une « guerre moléculaire » larvée due à la montée en puissance sur notre continent des organisations de la drogue.

Utilisant pleinement les méfaits de la mondialisation marchande et le transport maritime par porte-conteneur, des groupes criminels belges et néerlandais tels la Mocro Maffia coopèrent avec les bandes organisées d’Amérique latine. Premiers ports d’Europe par le tonnage embarqué ou débarqué, Anvers et Rotterdam constituent les portes d’entrée idéales pour le trafic de drogue en Europe où, à la différence de l’Amérique du Nord au marché saturé, existe une forte demande pour cause de déchéance spirituelle totale. Le port français du Havre en Normandie bénéficie lui aussi de cette activité illégale fort lucrative, mais dans des proportions moindres. La zone portuaire d’Anvers s’étend sur 500 km², soit environ cinq fois la surface de Paris. Les rues de ce vaste complexe ne sont pas répertoriées, ni cartographiées, ni indiquées par satellite. Selon les dockers et des délinquants repentis, il est assez facile de livrer une grosse cargaison de drogue sans se faire remarquer.

Des reportages récents témoignent de l’inquiétante situation des ports de la Mer du Nord. Les trafiquants incitent les dockers à travailler pour eux, en les menaçant parfois. Les pressions sont terribles, d’autant que les organisations criminelles n’hésitent pas à tuer. Elles ont déjà assassiné en juillet 2021 le journaliste Peter Rudolf de Vries (photo) qui enquêtait sur leurs trafics. Auparavant, le 26 juin 2018, un attentat à la voiture bélier était commis contre le siège du journal De Telegraaf. Outre les journalistes trop curieux, ces nouvelles mafias transnationales visent d’autres groupes concurrents. Fusillades en pleine rue, jets de grenade, explosions à la bombe, exécutions sommaires rythment le quotidien de la cité flamande en proie à une insécurité grandissante.

Si les Pays-Bas et la Belgique ne sont pas encore des États en déshérence bien qu’il faille soupçonner l’insistance des nouvelles mafias auprès des principales formations politiciennes, ces deux pays entrent dans une phase chronique de violences publiques croissantes qui s’apparente à la situation chaotique de la Colombie dans les années 1980 – 1990 quand le gouvernement de Bogota affrontait le célèbre et redoutable cartel de Medellin de Pablo Escobar.

En dépit des saisies record de cargaisons illicites et le démantèlement répété des réseaux, police et justice, victimes des coupes budgétaires décidées au nom de l’ultra-libéralisme maastrichtien, n’endiguent plus le phénomène. Le déploiement de l’armée dans l’aire portuaire serait une possibilité que les autorités belges refusent pour l’heure d’envisager par crainte de favoriser encore plus le vote « populiste »… Le bourgmestre d’Anvers, le national-centriste indépendantiste Bart De Wever, chef de la NVA (Nouvelle Alliance flamande), critique la faible réactivité des gouvernement régional et fédéral qui lui sont hostiles. La hausse de la délinquance en Flandre, y compris à la campagne où se multiplient les points de deal, profiterait en priorité d’après les sondages au Vlaams Belang.

Par pruderie droit-de-l’hommiste, les reportages ne mentionnent pas la conjonction de deux phénomènes qui bouleversent en profondeur la physionomie générale de la Flandre belge et des Pays-Bas. Ces deux plats pays paient aujourd’hui cinquante ans d’immigration extra-européenne voulue et encouragée. Les dirigeants des bandes mafieuses ont des origines allogènes. Vit en Belgique et aux Pays-Bas une importante diaspora marocaine dont les meneurs proviennent de la région septentrionale du Rif, historiquement rétive à Rabat. Le dimanche 27 novembre 2022, les Bruxellois ont peut-être compris qu’un grand remplacement démographique s’effectuait avec les émeutes provoquées par des Marocains heureux de célébrer la victoire au Qatar dans le cadre de la Coupe du monde de balle au pied de leur équipe sur la Belgique (2 – 0).

Divisée en plusieurs clans, plus ou moins puissants et souvent rivaux, la Mocro Maffia ne forme toutefois pas un ensemble cohérent puisque les conflits tribaux de là-bas se cumulent aux contentieux « commerciaux » d’ici et maintenant. Divers accords se nouent au Surinam, l’ancienne Guyane néerlandaise, ainsi qu’avec des États africains en déclin en passe de devenir des narco-États.

Le second facteur concerne bien sûr la légalisation de la toxicomanie aux Pays-Bas à partir de 1976. La liberté laxiste de fumer un pétard sans se préoccuper d’ailleurs du bilan carbone émis à cette occasion n’entraîne pas la fin des réseaux, mais au contraire les renforce. Quant à la demande, loin de diminuer, elle augmente dans toutes les classes d’âge. Le 10 août 2022, une trentaine de sénateurs PS publiait dans Le Monde une tribune libre en faveur de la dépénalisation du cannabis en avançant des motifs les plus grotesques les uns que les autres. Honte à ces parlementaires fourriers de la décadence ! Parmi les signataires pour qui il serait plus grave de ne pas porter de masque que de fumer un joint, il y a l’actuelle vice-présidente du Sénat et élue de l’Oise, Laurence Rossignol, déplorable ministresse de la Famille de 2016 à 2017 sous Flamby, qui soutient par ailleurs la pénalisation de pauvres clients de braves prostituées alors qu’ils ne font que satisfaire un impératif naturel légitime, ce qui n’est pas le cas pour la drogue ! Dans Causeur de novembre 2022, le libertarien français Laurent Obertone prône lui aussi la légalisation de la fumette dans une perspective néo-darwiniste sociale assez aberrante.

Il importe non seulement de briser les réseaux de trafic de drogue en s’attaquant aux producteurs, aux distributeurs, aux transporteurs et aux guetteurs. Il faut aussi se montrer impitoyable envers les consommateurs. Plutôt que de les envoyer en prison, les plus aisés verraient leur fiscalité augmentée de 200 %. En cas d’insolvabilité, ils effectueraient pour une durée renouvelable de six à dix-huit mois une cure de désintoxication virile dans des chantiers du peuple en plein air.

Oui, il est probable que ces propos soient considérés dans quelques années comme « toxicophobes » et punissables par une future loi liberticide. Longtemps, la toxicophobie a signifié la crainte de l’empoisonnement. De nos jours, les milieux crasseux, jamais en retard dans l’abjection catagogique, parlent de « discriminations toxicophobes », à savoir un sentiment négatif que ressent une personne vis à vis la toxicomanie et les drogués. Cette détestation engendrerait chez les toxicomanes un sentiment d’humiliation incroyablement tenace. Pauvres choux ! Ainsi le voisinage devrait-il accepter de bon gré l’ouverture de dix salles de shoot dans sa rue près de l’école maternelle. La vieille dame devrait pour sa part donner sur le champ son sac et sa maigre pension au premier junkie venu. Les fumeurs de crack du cloaque parisien de Stalingrad devraient incarner la forme idéale de l’humanité. Pas sûr que ce discours satisfasse des riverains, découragés, fatigués et excédés…

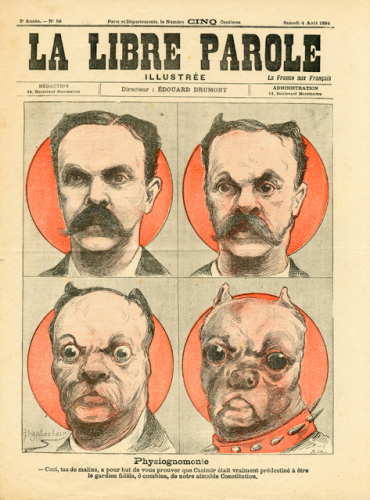

L’ombre pesante de la « narco-guerre » plane sur toute l’Europe occidentale. Le recours aux drogues contribue à l’ethnocide en cours des Albo-Européens. La réponse, draconienne, doit être militaire et implacable. On n’est plus au temps des expériences élitistes relatées par Charles Baudelaire, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, Théophile Gautier ou Eugène Delacroix ou même par Ernst Jünger dans Approches, drogues et ivresse (1970). La massification des drogues et leur démocratisation posent un évident problème social et sanitaire, psychologique et philosophique, économique, politique et géostratégique. L’indispensable salut public exigera par conséquent une ambitieuse politique de la « Grande Santé » physique et mentale résumé par cet adage fondamental, esthétique, altier, hygiénique et intemporel d’« un esprit sain dans un corps sain ».

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 54, mise en ligne le 6 décembre 2022 sur Radio Méridien Zéro.

17:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Belgicana | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : drogues, mafia, pays-bas, belgique, flandre, anvers, rotterdam, narcotrafic, europe, affaires européennes, actualité, politique internationale, immigration |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le porte-drapeau de la démocratie libérale...

Le porte-drapeau de la démocratie libérale...

par Daniele Perra

Source : Daniele Perra & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-portabandiera-della-democrazia-liberale

Le Financial Times a nommé Volodymyr Zelensky "homme de l'année", le qualifiant, entre autres, de "Churchill de l'ère sociale" et de "porte-drapeau de la démocratie libérale". Jetons un coup d'œil rapide au CV de l'ancien acteur. Voici quelques passages de "Objectif Ukraine" (Anteo Edizioni).

"L'indice mondial de la démocratie 2020 place l'Ukraine au troisième rang des pays européens les moins démocratiques (juste derrière la Russie et le Belarus et devant la Bosnie-Herzégovine). Elle est 79ème au niveau mondial et 92ème (derrière le Myanmar) dans le classement sur la qualité de la démocratie établi par l'Université de Würzburg. Plus mauvaises encore sont les données concernant la corruption (122ème position sur les 180 pays pris en considération), celles relatives à la liberté d'opinion (98ème position, mais la pression antidémocratique suite à l'intervention directe de la Russie dans le conflit n'est pas prise en compte) et celles concernant la liberté de la presse (106ème position ; l'Italie est 58ème derrière la Sierra Leone).

Les données concernant la liberté économique (une pierre angulaire de l'UE) ne sont pas moins intéressantes. Ici, Kiev se classe au 130ème rang mondial (derrière le Niger et le Burkina Faso). Ce chiffre n'est pas surprenant étant donné que les oligarques ukrainiens (contrairement à leurs "pairs" russes tant décriés) contrôlent des secteurs clés de l'économie nationale. En d'autres termes, l'Ukraine (présentée par la propagande occidentale comme une démocratie "faible" en cours d'établissement) ne répond pas à un seul des paramètres (proprement occidentaux) requis pour l'adhésion à l'UE".

Et encore: "Deuxièmement, il convient de signaler que les espoirs populaires qui avaient accompagné l'élection de Volodymyr Zelensky en 2019 s'étaient déjà largement effondrés un an plus tard. Face à des sondages le montrant en grande difficulté, l'ancien comédien a procédé à un remaniement gouvernemental massif qui a conduit au remplacement de 11 des 17 ministres et à la nomination au poste de Premier ministre de Denys Shmyhal (lié à ce Rinat Akhmetov qui avait assuré la grande visibilité de Zelensky dans la campagne électorale grâce à ses chaînes de télévision).

Le 22 septembre 2021, le conseiller de Zelensky et cofondateur avec l'actuel président ukrainien du studio de production télévisé Kvartal-95, Serhiy Shefir, a subi une tentative d'assassinat après avoir reçu l'ordre de travailler en catimini pour adoucir les positions des oligarques afin de les amener à abandonner les pratiques prédatrices flagrantes envers l'économie ukrainienne. En d'autres termes, l'objectif de Zelensky était de réduire leur pouvoir politico-économique exagéré et de les convaincre de ramener au pays au moins une partie des capitaux transférés dans des paradis fiscaux : à Chypre (destination favorite de Medvedchuk, Kolomoyski et Timoshenko) ainsi qu'en Suisse, aux États-Unis, en Israël ou au Royaume-Uni.

De toute évidence, le plan ne tenait pas compte du fait que Zelensky, qui était un chouchou de la télévision, s'était rapidement transformé en un "oligarque" en conflit ouvert avec ses rivaux directs. Après qu'Akhmetov, Kolomoyski et Pinchuk ont été nommés par le président en tant qu'"observateurs spéciaux" pour la gestion de la pandémie de Covid 19, l'éclatement du scandale connu sous le nom de "Papiers Pandora" a particulièrement exacerbé cette lutte et ses effets sur le pouvoir politique.

Plus précisément, ce qui a été défini comme la plus grande enquête de l'histoire du journalisme (avec 90 pays impliqués sur une période de 25 ans, de 1996 à 2020, et plus de 600 journalistes d'investigation employés sur deux ans de travail et 2,9 téraoctets de données contenues dans des milliers de documents, d'images et de feuilles de calcul) a prouvé ni plus ni moins que le "cercle magique" de Zelensky était parmi les plus corrompus au monde. Ils montrent comment la fortune économique de Zelensky a commencé grâce à un transfert en espèces de 40 millions de dollars de son "ennemi" actuel, Igor Kolomoyski (propriétaire de la chaîne de télévision qui a diffusé la série "Serviteur du peuple"), et présentent des preuves concrètes de la création par Zelensky et Shefir d'un circuit de sociétés offshore entre Chypre et les îles Vierges, grâce auxquelles l'ancien acteur a caché les recettes considérables du studio de télévision Kvartal-95 aux autorités fiscales ukrainiennes. Acculé bien avant l'intervention directe de la Russie dans le conflit civil en cours dans l'est du pays, le président ukrainien n'a eu d'autre choix que de recourir à la carte de la friction avec Moscou pour obtenir un nouveau consensus interne et externe."

17:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : corruption, volodymyr zelensky, ukraine, europe, affaires européennes, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 05 décembre 2022

L'état du conflit en Ukraine

L'état du conflit en Ukraine

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/lo-stato-dell-arte-del-conflitto-in-ucraina

En février de cette année, dans les semaines précédant l'entrée des troupes russes dans le Donbass, des discussions ont eu lieu dans les journaux et les talk-shows sur les perspectives possibles.

À ceux qui ont appelé à ce que de l'Ukraine renonce à toute adhésion à l'OTAN, accepte un statut de neutralité et octroie d'un certain degré d'autonomie administrative aux provinces russophones (conformément aux accords de Minsk II) - toujours dans le cadre de l'État ukrainien - comme étant là des mesures raisonnables, et même pratiques, les experts du régime ont rétorqué avec colère qu'il s'agissait d'une perspective inacceptable, que la souveraineté ukrainienne était en jeu et qu'un État devait avoir le droit de choisir ses alliances militaires (NB : L'autonomie administrative du Tyrol du Sud est motivée par la présence d'une population germanophone à 69% ; dans les régions de Donetsk et de Lugansk, la population russophone d'avant-guerre dépassait les 90%).

Et encore au lendemain de l'invasion, certains recommandaient d'organiser des pourparlers de paix le plus rapidement possible au lieu d'envoyer des armes, car cela aurait prolongé le conflit indéfiniment, et cela aurait été payé durement par les Ukrainiens en premier lieu et par l'Europe dans son ensemble en second lieu.

À cela, les mêmes experts du printemps dernier ont répondu avec force qu'il s'agissait d'une question de souveraineté, qu'il y avait un agresseur et un agressé, que ce n'était pas le moment de négocier, que l'Europe en sortirait plus forte qu'avant (j'ai le souvenir précis d'un journaliste réputé et d'un ancien ambassadeur dans un studio de télévision qui défendaient ces thèses avec véhémence en réponse à mes propos).

Aujourd'hui, neuf mois plus tard, l'Ukraine commence à ressembler à un tas de ruines gelées et 6 millions de réfugiés ukrainiens sont déjà arrivés dans l'Union européenne (la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis 1945) et au moins autant d'autres se préparent à arriver.

Rien que pour l'année en cours, l'estimation des frais à la charge de l'hôtellerie européenne s'élève à 43 milliards d'euros. Les morts au front sont de l'ordre de grandeur de centaines de milliers.

L'approvisionnement colossal en armes de l'OTAN (trois fois le budget annuel de la Russie) a largement pris le chemin du marché noir, où l'on trouve désormais des missiles sol-air, des mortiers, des mitrailleuses lourdes, etc. à un prix d'aubaine (le crime organisé en profitera pendant des décennies).

Quant à la "souveraineté" ukrainienne qu'il fallait défendre à tout prix, même les plus étourdis savent aujourd'hui qu'il s'agit d'un conte de fées depuis longtemps : le soutien et l'appui américains au coup d'État de Maidan sont bien connus, tout comme les tirades du vieux président Biden sur les juges ukrainiens enquêtant sur les affaires ukrainiennes de son fils Hunter.

Quant à l'idée que l'Ukraine "souveraine" ne représentait aucune menace et qu'il n'y avait aucune possibilité réelle qu'elle fasse partie de l'OTAN, il est depuis discrètement apparu que dès le lendemain de la signature des accords de Minsk II (2015), l'OTAN entraînait l'armée ukrainienne, lui fournissait des armes, construisait des fortifications, et que la signature des accords n'avait été qu'un stratagème pour gagner du temps et permettre à l'Ukraine de se renforcer militairement (témoignage direct de l'ancien président Porochenko, ainsi que de plusieurs responsables américains).

Toujours dans l'optique de protéger la souveraineté ukrainienne, la Russie a entre-temps stabilisé une grande partie des territoires conquis, Mariupol a même déjà été partiellement reconstruite, des référendums d'annexion ont été organisés, et la perspective d'un retour de ces territoires aux mains des Ukrainiens est considérée comme risible même par les dirigeants américains.

Le conflit a maintenant été explicitement caractérisé comme un conflit entre l'OTAN et la Russie, bien que personne ne souhaite que cela soit officiellement reconnu car cela risquerait de provoquer une déflagration mondiale. Les "volontaires" étrangers se battent de plus en plus souvent sur le territoire ukrainien, avec des instructeurs de l'OTAN, des armes de l'OTAN et des fonds de l'OTAN. L'armée ukrainienne régulière a depuis longtemps perdu ses troupes les plus "prêtes au combat" et n'est plus qu'une réserve de chair à canon pour des sorties sanglantes et périodiques.

Pendant ce temps, l'Europe est en proie à la stagflation, et la planification continue de nouvelles usines par le secteur industriel a déjà lieu en dehors des frontières de l'Europe.

En fait, la politique de réduire considérablement les échanges avec la Russie a créé une crise terminale dans l'approvisionnement en énergie et en matières premières, car tous les principaux acteurs qui ne sont pas directement subordonnés aux États-Unis savourent pour la première fois la possibilité d'affirmer leur pouvoir de négociation en tant que fournisseurs de matières premières - pouvoir de négociation qui a énormément augmenté avec le quasi-blocage des approvisionnements en provenance de Russie et d'Ukraine. Sans énergie et sans matières premières, l'Europe deviendra très vite un musée moribond.

Comme prévu et prédit par beaucoup depuis février, la route prise il y a neuf mois mène exactement là où elle aurait dû mener.

Nous n'avons pas "sauvé les Ukrainiens", mais nous avons alimenté et prolongé un processus qui est en train d'anéantir le pays et de tuer des dizaines de milliers d'entre eux.

Nous n'avons pas "sauvé la souveraineté ukrainienne", à la fois parce qu'elle était déjà presque inexistante (et qu'elle est maintenant réduite aux pantomimes de quelques marionnettes et acteurs), et parce que l'État ukrainien s'est dissous, qu'un quart de sa population a émigré et que les pertes territoriales seront presque certainement permanentes.

D'autre part, nous avons vidé le peu qui restait de l'Europe, qui perd très rapidement son seul véritable "atout" compétitif, à savoir sa capacité de transformation industrielle (en l'absence de sources d'énergie abondantes et bon marché, cette orientation calamiteuse est sans espoir).

Mais peut-être certains peuvent-ils espérer qu'après tout, un effondrement est souvent suivi d'une palingénésie, et que ce sera peut-être le bon moment, non ?

C'est juste que la véritable pierre tombale sur tout espoir de renaissance est la détection du bouchon structurel bloquant toute possibilité de prise de conscience et de renouveau : tout le cirque médiatique des "experts" et des "accrédités", toute la bande des ratés qui ont réussi dans le système, des saltimbanques du pouvoir qui créent et façonnent la fameuse "opinion publique" sont là, bien en selle, et poursuivront indéfiniment leur action d'empoisonnement, de manipulation et de tromperie.

19:36 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, ukraine, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

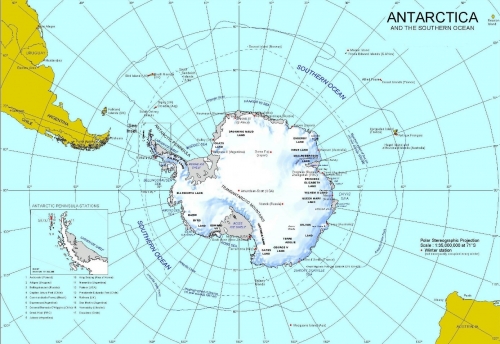

Le grand jeu pour l'Antarctique

Le grand jeu pour l'Antarctique

Emanuel Pietrobon

Source: https://insideover.ilgiornale.it/politica/il-grande-gioco-per-lantartide.html

La soif d'hégémonie des grandes puissances ne connaît pas de limites. Elles aspirent à dominer toute terre sur laquelle elles posent leurs yeux ou sur laquelle elles marchent. C'est dans leur ADN. Un déterminisme génétique qui ne peut être qu'inhibé, mais non pas éteint. Il en a toujours été ainsi. Et le sera toujours.

Grandes puissances, leur diplomatie parle le langage des canonnières, des prêtres et des marchands. Entre elles, il y a le grand jeu, le tournoi des ombres, où les ressources sont en abondance. Par conséquent, chaque époque, bien que de manière différente, a été témoin de compétitions hégémoniques, de courses coloniales et de guerres de conquête dans le poumon de la planète - l'Amérique latine et l'Afrique centrale - et dans son cœur - l'Asie centrale.

Le changement climatique et le progrès technologique ont progressivement conduit les grandes puissances à se disputer les extrémités de la planète : les deux pôles. Mais si l'on en sait plus sur la course à l'Arctique, on en sait moins sur le grand jeu qui a pour objet l'Antarctique. Bien que, chiffres et faits à l'appui, ce qui se passe sur le continent gelé est tout sauf sans importance et négligeable.

Tous fous pour l'Antarctique

Tous fous pour l'Antarctique

L'Antarctique, l'anti-Antarctique, est revendiqué par les grandes puissances depuis que Fabian Gottlieb von Bellingshausen (tableau) a découvert son existence en 1820. Le droit international le protège des activités militaires et commerciales - sur la base du traité de 1959 -, mais si l'histoire enseigne bien quelque chose, c'est que rien n'est perpétuel. Et, en fait, le changement climatique et la concurrence entre les grandes puissances amènent lentement le continent blanc au centre de l'attention des anciens et des nouveaux acteurs.

Le sous-sol de l'Antarctique recèle des quantités indéfinies de ressources naturelles d'une valeur stratégique, notamment des terres rares, de l'or, du cuivre, de l'uranium, du pétrole et du gaz naturel. L'extraction de ce trésor n'est pas possible en raison du traité de 1959, qui veut également préserver l'écosystème fragile du continent, mais les besoins de l'économie mondiale et le sans-gêne de certains acteurs risquent de modifier le statu quo. La Russie, par exemple, investit dans la cartographie du sous-sol et des fonds marins, dont elle élabore de généreuses estimations pour en nourrir le public, dans le but implicite d'aiguiser l'appétit des influents lobbies des hydrocarbures.

Ressources naturelles mises à part, l'Antarctique est un aimant pour les puissances de toutes tailles en raison de sa situation sui generis. Parce qu'il s'agit, malgré les revendications territoriales de sept États - l'Australie à elle seule voudrait 42 % du continent entier pour elle-même -, d'un no man's land. Un vide de souveraineté manifeste qui la rend contestable et dans lequel la République populaire de Chine, qui construit sa cinquième base sur l'île Inexpressible, s'est vigoureusement insérée.

Tensions le long de la route Buenos Aires-McMurdo

L'Argentine est la troisième nation la plus active en Antarctique en termes de stations de recherche - pas moins de seize - et est aussi, pour des raisons géographiques, naturellement encline à influer sur les géographies du pouvoir dans l'Atlantique Sud. Deux facteurs qui pourraient en faire un acteur clé du grand jeu de l'Antarctique à l'avenir.

Ceux qui contrôlent l'Atlantique Sud sont projetés sur l'Antarctique, d'où le fait que le Royaume-Uni garde jalousement et continuera à garder la souveraineté sur les Falklands/Malouines. C'est pourquoi la Chine, profitant du ressentiment argentin à l'égard de l'issue de la guerre des Malouines, courtise la classe dirigeante du pays et investit massivement entre la Patagonie et la Terre de Feu afin de saper l'hégémonie régionale britannique - et donc américaine.

Parler d'un axe sino-argentin est prématuré, bien qu'aux États-Unis on parle déjà d'"ArgenChina", mais considérer sa matérialisation comme improbable et sous-estimer ses implications potentielles est tout aussi erroné. Pékin exploite depuis 2012 une station radio-spatiale en Patagonie - qui, de concert avec les bases antarctiques, a le potentiel de permettre le renseignement par signaux à longue portée - et négocierait l'ouverture d'un port en Terre de Feu, un balcon du continent blanc.

La surchauffe du théâtre argentin est la preuve que le grand match pour l'Antarctique ne se jouera pas seulement sur la glace, mais aussi dans ses environs. On peut donc s'attendre à des chocs sur la route Buenos Aires-McMurdo et un jour, peut-être, à la réouverture de la question des Falkland/Malouines.

19:20 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, antarctique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 04 décembre 2022

UE : vers la militarisation

UE : vers la militarisation

Leonid Savin

Source: https://www.geopolitika.ru/article/es-kurs-na-militarizaciyu

Le 10 novembre 2022, la Commission européenne a dévoilé son nouveau plan d'action "Mobilité militaire 2.0". En parallèle, la "Stratégie de cyberdéfense de l'UE" a été publiée.

Officiellement présentés, les documents visent à "faire face à la détérioration de l'environnement sécuritaire suite à l'agression de la Russie contre l'Ukraine et à améliorer la capacité de l'UE à protéger ses citoyens et ses infrastructures".

Selon Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, "Aujourd'hui, il n'y a pas de défense européenne sans cyberdéfense. Par conséquent, les deux stratégies sont interconnectées et complémentaires".

En résumé, le plan d'action sur la mobilité militaire devrait aider les armées européennes à répondre mieux, plus rapidement et à une échelle suffisante aux crises survenant aux frontières extérieures de l'UE et au-delà. Elle devrait renforcer la capacité de l'UE à soutenir les États membres et les partenaires en ce qui concerne le transport des troupes et de leur équipement. Il vise également à renforcer la coopération avec l'OTAN et facilitera la communication et le dialogue avec les partenaires clés. Dans le contexte de la position actuelle de l'UE à l'égard de l'Ukraine, ainsi que du renforcement du flanc oriental de l'OTAN, cette initiative ouvre la voie à une nouvelle confrontation avec la Russie et attire dans l'orbite d'influence de Bruxelles des États qui ne sont pas encore membres de l'UE ou de l'OTAN.

S'appuyant sur les réalisations du premier plan d'action lancé en 2018, la nouvelle mobilité militaire couvre la période 2022-2026 et comprend :

- Identifier les éventuelles lacunes en matière d'infrastructure, informer les actions futures pour prioriser les améliorations et intégrer les exigences de la chaîne d'approvisionnement en carburant pour soutenir les mouvements à grande échelle des forces armées à court terme ;

- Numérisation des processus administratifs liés aux douanes, à la logistique et aux systèmes de mobilité militaire ;

- Mesures visant à protéger les infrastructures de transport contre les cyberattaques et autres menaces hybrides ;

- Faciliter l'accès aux véhicules de livraison stratégiques et maximiser les synergies avec le secteur civil pour améliorer la mobilité militaire, notamment par voie aérienne et maritime ;

- Améliorer l'efficacité énergétique et la résilience au changement climatique des systèmes de transport ;

- Renforcer la coopération avec l'OTAN et les partenaires stratégiques clés comme les États-Unis, le Canada et la Norvège, tout en facilitant l'engagement et le dialogue avec les partenaires régionaux et les pays de l'élargissement comme l'Ukraine, la Moldavie et les Balkans occidentaux.

Le plan propose d'autres actions pour assurer la circulation rapide, efficace et sans entrave de forces potentiellement importantes, y compris le personnel militaire et son équipement, tant dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE que pour les actions nationales et multinationales, notamment au sein de l'OTAN.

L'approche stratégique de ce plan d'action se concentre sur la nécessité de développer un réseau de mobilité militaire bien connecté, composé de :

- les corridors de transport multimodal, y compris les routes, les chemins de fer, les voies aériennes et les voies navigables intérieures;

- les routes dotées d'une infrastructure de transport à double usage pouvant servir au transport militaire;

- Des plates-formes de transport et des centres logistiques qui apportent le soutien nécessaire aux pays d'accueil et de transit pour faciliter le déploiement des troupes et du matériel ;

- Des règlements, des statuts, des procédures et des mécanismes administratifs numériques harmonisés ;

- Une amélioration de la durabilité, de la résilience et de l'état de préparation des capacités de transport et de logistique civiles et militaires.

Il faudra donc des ressources importantes pour réorganiser les routes et les plateformes logistiques dans l'UE, ainsi que pour adapter la législation aux besoins militaires. En fait, il s'agit d'une militarisation des politiques internes, tant de l'UE elle-même que de chaque membre individuel de la communauté. Il est supposé que tout ceci sera mis en œuvre dans le cadre de la PESCO (Coopération structurée permanente) et en étroite coordination avec l'OTAN. L'infrastructure sera renouvelée par le biais d'une révision de l'initiative de transport transeuropéen. Les procédures de franchissement des frontières intracommunautaires seront également rationalisées. En parallèle, des exercices de grande envergure seront menés, notamment des manœuvres multinationales au sein de l'OTAN.

En matière de cybersécurité, il est prévu d'accorder une attention particulière au secteur des transports civils et à ses systèmes de soutien, notamment les systèmes de gestion du trafic (transport aérien, ferroviaire, maritime), les systèmes de gestion des terminaux à conteneurs, les systèmes de contrôle des écluses, des ponts, des tunnels, etc. La directive actualisée sur la sécurité des réseaux et de l'information (NIS2) récemment adoptée dans le secteur des transports doit être rapidement mise en œuvre. Il est également prévu d'échanger les informations nécessaires pour assurer une connaissance de la situation aussi complète que possible entre les secteurs du transport militaire et civil. Cette tâche sera assurée par le réseau européen d'organisations de liaison en cas de crise cybernétique (EU - CyCLONe). L'importance d'utiliser les capacités spatiales de l'UE à cette fin est également mentionnée.

De manière générale, la tendance à renforcer l'interdépendance euro-atlantique est perceptible. En effet, outre l'OTAN, qui est une organisation partenaire clé, d'autres participants au projet de mobilité militaire PESCO sont mentionnés, notamment les États-Unis, le Canada et la Norvège. On s'attend à ce que la Grande-Bretagne, elle aussi, rejoigne bientôt ce projet PESCO, une fois les procédures pertinentes achevées.

Il est révélateur que, parallèlement, la France ait également présenté sa stratégie de défense nationale. Elle se concentre également sur la coopération avec l'UE et l'OTAN, ainsi que sur la cybersécurité, les armes nucléaires et la guerre hybride. Mais la stratégie de la France est plus détaillée et presque trois fois plus importante que le plan de l'UE.

Dans l'ensemble, il contient dix objectifs stratégiques.

1. Maintenir une dissuasion nucléaire crédible et digne de confiance. Le conflit en Ukraine "démontre la nécessité de maintenir une dissuasion nucléaire crédible et digne de confiance pour prévenir une guerre majeure" qui soit "légitime, efficace et indépendante", tout en réitérant "la nécessité de maintenir la capacité de comprendre et de contenir le risque d'escalade".

2. Accroître la résilience aux défis de sécurité tant militaires que non traditionnels (manipulation de l'information, changement climatique, chasse aux ressources, pandémies, etc.) en promouvant un esprit défensif et en assurant la cohésion nationale. À cette fin, la France met en œuvre une stratégie nationale de résilience destinée à renforcer sa capacité à résister à tout type de perturbation de la vie normale du pays. En outre, le service national universel sera étendu de manière incertaine ; Macron a déclaré qu'il donnerait des précisions à ce sujet au premier trimestre 2023.

3. S'assurer que l'industrie française soutient l'effort de guerre sur le long terme en constituant des stocks stratégiques, en déplaçant les lignes de production les plus sensibles et en diversifiant les fournisseurs. Cela rappelle l'idée d'une "économie de guerre" que Macron a avancée pour la première fois lors de la conférence Eurosatory en juin 2022.

4. Accroître la cyber-résilience. "Il n'existe aucun moyen de créer une cyberdéfense qui empêcherait toute cyberattaque contre la France, mais il est essentiel d'améliorer sa cybersécurité pour préparer le pays aux nouvelles menaces", indique le document. Pour ce faire, "les efforts des secteurs public et privé doivent être intensifiés". Le document indique notamment que "malgré l'important travail déjà accompli, la cybersécurité de l'État peut être considérablement améliorée" et qu'"il est nécessaire d'améliorer sensiblement la cybersécurité de tous les services publics".

5. Le rôle clé de l'OTAN dans la défense européenne, le rôle de la France dans celle-ci et le renforcement du pilier européen. Le document indique que "la France entend maintenir une position unique au sein de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Elle occupe une position exigeante et prépondérante en raison de la spécificité et de l'indépendance de sa politique de défense, en particulier de sa dissuasion nucléaire". Il est ajouté que, sur la base de sa crédibilité opérationnelle, de sa capacité de réaction rapide et de sa contribution financière, "la France entend accroître son influence et celle de ses alliés européens pour peser sur les changements majeurs de la posture de l'OTAN et l'avenir de la stabilité stratégique en Europe". Le document note que la France "exclut l'extension [de l'adhésion] à d'autres zones géographiques, en particulier à la région Indo-Pacifique.

6. Renforcer la souveraineté européenne et développer l'industrie de la défense en Europe. "L'autonomie stratégique européenne dépend d'une capacité industrielle de défense européenne robuste qui répond à ses propres besoins" et à cette fin "la France soutient la création d'un instrument à court terme pour l'acquisition conjointe d'équipements européens".

7. Soyez un partenaire fiable et un fournisseur de sécurité crédible. Le document mentionne une relation approfondie avec l'Allemagne, des partenariats clés avec l'Italie et l'Espagne, des partenariats stratégiques avec la Grèce et la Croatie, un partenariat de renforcement des capacités avec la Belgique, mentionne l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie et note qu'un "dialogue constructif" devrait être "rapidement rétabli avec le Royaume-Uni". Le partenariat stratégique avec les États-Unis "restera fondamental et devra être ambitieux, sobre et pragmatique". Il est fait référence aux relations avec les pays africains, le Golfe Persique, la Méditerranée et la Mer Rouge, et la région Indo-Pacifique.

8. Améliorer l'intelligence. La France doit poursuivre les réformes profondes de ses services de renseignement et mener une politique "ambitieuse" de recrutement et de rétention. Elle doit également investir dans de nouveaux outils techniques qui "devront exploiter le potentiel de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle".

9. Se défendre contre et agir dans des guerres hybrides (combinaisons délibérément ambiguës de modes d'action directs et indirects, militaires et non militaires, légitimes et illégitimes, souvent difficiles à définir). Une organisation plus souple, plus réactive et plus intégrée sera créée pour "identifier, caractériser, déclencher les mécanismes de protection appropriés (...) et réagir efficacement". Des outils sont également développés pour contrer les sociétés militaires privées utilisées comme mandataires par des puissances hostiles. La protection des infrastructures critiques est également une priorité.

10. Liberté d'action et capacité de mener des opérations militaires. Il s'agit de la volonté des forces armées françaises non seulement de s'engager dans des combats de haute intensité, mais aussi de déployer leurs forces le plus rapidement possible et d'être les premières à entrer sur le champ de bataille "avec ou sans le soutien éventuel de pays alliés".

Ici aussi, de sérieuses ambitions d'émerger comme le leader militaire de l'Europe sont visibles, avec une volonté d'être autonome et de développer de larges partenariats. Bien que dans le contexte des échecs de la France en Afrique, qui ont montré une faible capacité de combat, certains postes seront assez difficiles à remplir.

Compte tenu de l'augmentation de la préparation au combat annoncée précédemment par l'Allemagne, de l'augmentation du budget militaire au recrutement de futurs soldats de la Bundeswehr, nous voyons une image plus cohérente qui présente un changement dans la structure des forces armées de l'UE avec l'implication claire que cela est fait contre la Russie.

13:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense, Militaria | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : union européenne, europe, affaires européennes, actualité, politique internationale, militaria, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La revue de presse de CD - 04 décembre 2022

La revue de presse de CD

04 décembre 2022

EN VEDETTE

Guerre en Ukraine : vidéo N° 17

Après l’évacuation de Kherson, le général Surovikin poursuit sa stratégie de guerre du XXIe siècle. Front stable et destruction du dispositif énergétique de l’adversaire. En attendant l’arrivée du Général hiver, nous avons invité Caroline Galacteros qui dirige le think tank Geopragma pour qu’elle nous expose sa vision de l’affrontement Occident contre reste du monde. Au sommaire : point sur la situation militaire depuis l’incident du missile tombé sur le territoire polonais ; entretien avec Caroline Galacteros ; panorama de la situation mondiale et évolution après neuf mois de guerre en Ukraine ; situation et perspectives pour l’Europe : crise énergétique, économique et politique ; situation particulière de la France en matière de désinformation. Un tour d’horizon géopolitique remarquable. Vidéo.

vududroit.com

https://www.vududroit.com/2022/11/guerre-en-ukraine-video...

COMPLOTISME (C’est celui qu’y dit qui y’est !)

Les liens entre le COVID et le monde des crytpomonnaies : la sinistre saga de FTX et de Sam Bankman-Fried

Une suite de textes et de tweets produits par Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX — jadis plateforme d’échange de cryptomonnaie de haute volée, désormais en faillite — tombée en disgrâce, affirme ceci au sujet de son image de bien-pensant : il s’agit d’un « jeu débile, dans le cadre duquel nous autres, Occidentaux woke, lançons les slogans qu’il faut, et ainsi tout le monde nous aime. » Très intéressant. Il avait étalé le grand jeu : un végan qui s’inquiète du changement climatique, soutient chaque action en justice (raciale, sociale, environnementale) hormis celle dont il est la cible, et déverse des millions à des organisations caritatives méritantes associées à la Gauche. Il avait également acheté nombre de droits d’accès et de protection à Washington D.C., suffisamment pour faire de sa société véreuse la coqueluche de la ville.

lesakerfrancophone.fr

https://lesakerfrancophone.fr/les-liens-entre-le-covid-et...

DÉSINFORMATION/CORRUPTION/CENSURES/DÉBILITÉ

Un appel de journaux en faveur de Julian Assange : « Publier n’est pas un crime »

ENFIN ! Cinq médias internationaux, dont « Le Monde », publient une lettre ouverte estimant que « le gouvernement des Etats-Unis doit cesser ses poursuites » contre le lanceur d’alerte qui a révélé des informations secrètes en 2010.

lemonde.fr

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/28/un-appel-...

Censure et répression des scientifiques et médecins hétérodoxes durant la crise sanitaire

Ce texte constitue la traduction de la plus grande partie de l’article paru dans la revue de sociologie des sciences Minerva le 1er novembre 2022 sous le titre « Censorship and Suppression of Covid‑19 Heterodoxy: Tactics and Counter‑Tactics ». Je remercie les auteurs pour leur accord. J’ai choisi de traduire cet article car, bien que ses matériaux proviennent des pays anglophones, il illustre particulièrement bien ce que nous avons vécu également en France. Tout ce qui est décrit et analysé dans cet article est directement transposable dans l’hexagone et nous serons nombreux parmi les scientifiques et les médecins à nous y reconnaître. Il s’agit de phénomènes qui ont traversé de façon largement comparable l’ensemble du monde occidental et ses zones d’influence.

qg.media/blog/laurent-mucchielli

https://qg.media/blog/laurent-mucchielli/censure-et-repre...

Décision de la CPPAP de retirer son agrément à FranceSoir : la réponse de Xavier Azalbert, directeur de la publication

C’est par voie de presse le 30 novembre 2022 que la rédaction de FranceSoir a appris la décision du ministère de la Culture de ne pas renouveler l’agrément CPPAP du journal, et plus particulièrement son certificat d'Information Politique et Générale (IPG). Selon la Commission paritaire des publications et agences de presse, FranceSoir présenterait un « un défaut d’intérêt général » et nos contenus publiés à propos de la crise du Covid-19 porteraient « atteinte à la protection de la santé publique ».

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/societe/decision-de-la-cppap-de...

Revue de presse RT du 20 au 26 novembre 2022

Exercice hebdomadaire de dé/réinformation avec la revue de presse de Russia Today. Au programme : la désinformation dans « le monde occidental », l’actualité politique aux États-Unis, les différents problèmes inter européens, la chaîne chaude en Ukraine, l’ambiguïté des Nations Unis, la nouvelle guerre froide, la guerre des microprocesseurs.

lesakerfrancophone.fr

https://lesakerfrancophone.fr/revue-de-presse-rt-du-20-au...

ÉCONOMIE

Destruction de EDF. L’énergie nucléaire française en passe de finir aux mains du marché ?

L’électricité d’origine nucléaire n’est certainement pas morte. Au contraire. Elle ne s’est jamais aussi bien portée qu’en ce moment. Des centrales nucléaires fleurissent un peu partout dans le monde au moment où les gouvernants d’Occident font mine de vouloir les fermer. Une stratégie comme une autre dont l’objectif pourrait être de faire changer les mains qui sont aux manettes de cette industrie pas comme les autres. Pour faire simple, si la globalisation des Etats se fait sous la houlette de la planète finance, alors l’industrie stratégique du nucléaire (y compris fabrication de matériel) doit être entièrement financiarisée.

Le blog de Liliane Held Khawam

https://lilianeheldkhawam.com/2022/11/29/destruction-de-e...

ÉNERGIES

Nucléaire : à l’origine était Superphénix, puis vint le déclin avec Jospin

L’origine de la décision politique de l’arrêt définitif du réacteur nucléaire surgénérateur Superphénix par le gouvernement de Lionel Jospin le 2 février 1998 s’apparente au fameux « effet papillon » : le battement de l’aile d’un papillon au Brésil peut aboutir à la formation d’un cyclone au Texas ou en Indonésie. Le résultat de cette décision annoncée (elle figurait dans son programme pour se faire élire avec les voix des « Verts ») fut un désastre technique (abandon d’une filière d’avenir), humain (pertes de compétences) et financier (pertes de milliards d’euros).

revueconflits.com

https://www.revueconflits.com/nucleaire-a-lorigine-etait-...

ÉTATS-UNIS