Conservatives and Libertarians: Uneasy Cousins

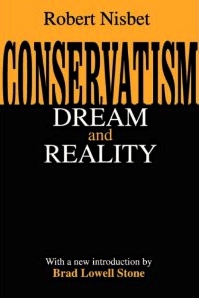

by Robert Nisbet

Ex: http://www.theimaginativeconservative.org

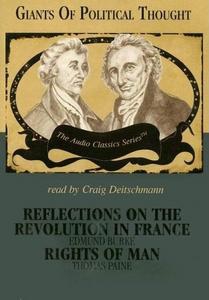

By common assent modern conservatism, as political philosophy, springs from Edmund Burke: chiefly from his Reflections on the Revolution in France, published in 1790. That book is of course more than a brilliantly prescient analysis of the Revolution and its new and fateful modes of power over individual lives; the Reflections is also, through its running asides and obiter dicta, one of the profoundest treatments of the nature of political legitimacy ever written. Modern political conservatism, as we find it in a European philosophical tradition from about 1800 on, takes its origin in Burke’s insistence upon the rights of society and its historically formed groups such as family, neighborhood, guild and church against the “arbitrary power” of a political government. Individual liberty, Burke argued–and it remains the conservative thesis to this day–is only possible within the context of a plurality of social authorities, of moral codes, and of historical traditions, all of which, in organic articulation, serve at one and the same time as “the inns and resting places” of the human spirit and intermediary barriers to the power of the state over the individual. The influence of Burke’s Reflections was immediate, and all the major works of European philosophical conservatism–those of Bonald, de Maistre, the young Lamennais, Hegel, Haller, Donoso y Cortes, Southey and Coleridge, among others–in the early nineteenth century are rooted, as their authors without exception acknowledged, in Burke’s seminal volume.

Burke, it might be stressed here, had a political-ideological record leading up to his famous Reflections that was not regarded in his time, and would not be ordinarily thought of today, as quintessentially conservative. He had been from boyhood an ardent admirer of the glorious revolution of 1688 which had taken place four decades before his birth. When troubles with the American colonies broke out in the 1760’s, Burke threw himself without reserve on the side of the colonists, and his parliamentary speeches on the Americans and on what he regarded as the hateful practices of the British government are of course classics. He may not have endorsed the colonies‘ decision to go to war, to seek a complete break with England, but his sympathies lay nonetheless with those Englishmen who had created the New World of America. It is worth recalling that, as with respect to the Americans, some of Burke’s most powerful speeches in Parliament were delivered in behalf of India and its traditional culture and in fierce opposition to Warren Hastings, whom Burke sought unsuccessfully to indict, and the British East India Company for its depredations in India. And finally, Burke, for all his love of England and English ways, was unrelenting in his criticisms of the government for its treatment of Ireland, where Burke had been born. In sum, with good reason Burke’s close friend, that essential Tory, Dr. Johnson, could worry over Burke’s Whiggism.

Turning now to the foundations of contemporary libertarianism, of classical liberalism, we can go back at least as far as John Locke’s Second Treatise if we choose, to the writings of Montesquieu in France in the eighteenth century, those of Jefferson in America, and Adam Smith in England. But the securest and most vivid source of libertarianism seems to me to lie in J. S. Mill’s On Liberty, published in 1859, the same year in which Darwin’s Origin of the Species appeared (which has its own relation to classical liberalism and thus contemporary libertarianism, through its central thesis of natural selection, the biological version of what the classical liberals called the free market, using the phrase in its widest sense).

It is in On Liberty that Mill expresses at the beginning of the essay the famous “one very simple principle.” Mill writes: “The sole end for which mankind are warranted, individually and collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number is self-protection. . . , His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant.” I suggest that Mill’s “one very simple principle” is the core of contemporary libertarianism. It is necessary, though, to note Mill’s immediate qualifications to the principle, qualifications which may or may not be acceptable to the majority of libertarians in our own day. Thus we learn that the principle does not apply to those below their legal majority, an abridgement that large numbers of high school and college students today would ridicule and reject. Nor does the principle hold for those Mill rather cryptically identifies as being “in a state to require being taken care of by others,” a state that must include all those on any form of welfare in our society as well as those whom Mill probably had chiefly in mind, the chronically ill and the mentally deficient. Mill categorically excludes from this principle of liberty all peoples on earth who are in what he calls “backward states of society.” For them, he declares, despotism remains necessary, albeit as enlightened as possible, until through social evolution these peoples reach the level of the modern West in civilization.

Robert Nisbet

Later in the essay Mill goes so far as to deny the principle of liberty to those around us who are, in his word, “nuisances” to others. And, he continues, “no one pretends that actions should be as free as opinions.” In its bald statement Mill’s one very simple principle would most certainly give legitimacy to contemporary pornography in all spheres as well as to noisy, order-disrupting, potentially violent street demonstrations. But with the qualifications just cited, it is far from evident that Mill’s view of legitimate freedom would give sanction to contemporary license-moral, political, religious whatever. It is impossible not to believe that even in bald, abstract statement, Mill’s single, simple principle was intended to apply only to people formed intellectually and morally as Mill himself was. But such observations do not affect the sheer power that has been exerted, especially during the past half-century, by Mill’s principle-in philosophy, the social sciences, theology, law, and most recently in popular morality. (Looking at the scene around us, who can seriously doubt that the counterculture won the important battles in its war against traditional American morality, commencing in the 1950’s and reaching its high-point in the late 1960’s? And in essence these battles were waged in the spirit of Mill’s one very simple principle. Mill may have taken seriously the checks and limits he prescribed, but others, looking at the principle in the discrete, abstract, and categorically imperative form in which Mill set it down, have felt no similar obligation.)

II

So much for the roots of conservatism and libertarianism. What I shall now do is turn to the more important growths from these roots which lie around us at the present time. What are they, what are their likenesses, and what are the differences, assessed by the criteria of the conservative and the libertarian mind respectively? For the sake of clarity I shall begin with what the two minds would appear to have in common.First is common dislike of the intervention of government, especially national, centralized government, in the economic, social, political, and intellectual lives of citizens. Edmund Burke was quite as adamant in this regard (see his strictures on French centralization and nationalization in the Reflections) as Mill or any other classical liberal was or would be, and that position has been maintained to the present day. Doubtless conservatives are more willing than libertarians to see the occasional necessity of suspension or abrogation of this position toward national government–as with respect to national defense, which I shall come back to later, but in general, over a substantial period of time, conservatism may be seen quite as clearly as libertarianism as a philosophy anchored in opposition to statism. Certainly by comparison with what today passes for liberalism, progressivism, populism, and social democracy or socialism, there is very little difference to be found between libertarians and conservatives in respect to attitudes toward the political state.

Second, and again by comparison with the other groups I have just cited, there is a great deal of consensus among conservatives and libertarians as to what legitimate equality in society should consist of. Such equality is, in a word, legal. Again we may hark back to Burke and Mill on this matter. For one as much as the other, equality before the law was vital to the flourishing of individual freedom. I see nothing in the contemporary writings of libertarians and conservatives to suggest that anything more than an occasional nuance or emphasis separates the two groups when it comes to equality. There is equal condemnation of what has come to be called equality of result, of social condition, or income or wealth.

Third, there is a common belief in the necessity of freedom, and most notably, economic freedom. Again, on the record, there appear to be more conservatives than libertarians who on occasion are prepared to endorse occasional infringements upon individual economic freedom through laws and regulatory agencies designed to protect or lift up one or other disadvantaged group. One thinks of British Toryism in the nineteenth century or of Senator Robert Taft on public housing in the late 1940’s. Inasmuch as few if any all-out libertarians have yet faced the kinds of pressure in high public office which come from groups demanding one or other entitlement or exemption, it is not possible to compare libertarians and conservatives in terms of demonstrated adherence to philosophical principles when political practicalities and long-range ends are involved.

Fourth, there is a common dislike of war and, more especially, of war-society, the kind of society this country knew in 1917 and 1918 under Woodrow Wilson and again under FDR in World War II. Libertarians may protest this, and with some ground. For, the complete libertarian is certainly more likely to resist in overt fashion than is the conservative–for whom respect for nation and for patriotism is likely to be decisive even when it is a war he opposes. Even so, I think there is enough common ground, at least with respect to principle, to put conservatives and libertarians together. And let us remember that beginning with the Spanish-American War, which the conservative McKinley opposed strongly, and coming down through each of the wars this century in which the United States became involved, the principal opposition to American entry came from those elements of the economy and social order which were generally identifiable as conservative-whether “middle western isolationist,” traditional Republican, central European ethnic, small business, or however we wish to designate such opposition. I am certainly not unmindful of the libertarian opposition to war that could come from a Max Eastman and a Eugene Debs and from generally libertarian conscientious objectors in considerable number in both world wars, but the solid and really formidable opposition against American entry came from those closely linked to business, church, local community, family, and traditional morality. (Tocqueville correctly identified this class in America as reluctant to engage in any foreign war because of its predictable impact upon business and commerce chiefly, but other, social and moral activities as well.) This was the element in American life, not the miniscule libertarian element, that both Woodrow Wilson and FDR had to woo, persuade, propagandize, convert and, in some instances, virtually terrorize, in order to pave the way for eventual entry by U.S. military forces in Europe and Asia.

Fourth, there is a common dislike of war and, more especially, of war-society, the kind of society this country knew in 1917 and 1918 under Woodrow Wilson and again under FDR in World War II. Libertarians may protest this, and with some ground. For, the complete libertarian is certainly more likely to resist in overt fashion than is the conservative–for whom respect for nation and for patriotism is likely to be decisive even when it is a war he opposes. Even so, I think there is enough common ground, at least with respect to principle, to put conservatives and libertarians together. And let us remember that beginning with the Spanish-American War, which the conservative McKinley opposed strongly, and coming down through each of the wars this century in which the United States became involved, the principal opposition to American entry came from those elements of the economy and social order which were generally identifiable as conservative-whether “middle western isolationist,” traditional Republican, central European ethnic, small business, or however we wish to designate such opposition. I am certainly not unmindful of the libertarian opposition to war that could come from a Max Eastman and a Eugene Debs and from generally libertarian conscientious objectors in considerable number in both world wars, but the solid and really formidable opposition against American entry came from those closely linked to business, church, local community, family, and traditional morality. (Tocqueville correctly identified this class in America as reluctant to engage in any foreign war because of its predictable impact upon business and commerce chiefly, but other, social and moral activities as well.) This was the element in American life, not the miniscule libertarian element, that both Woodrow Wilson and FDR had to woo, persuade, propagandize, convert and, in some instances, virtually terrorize, in order to pave the way for eventual entry by U.S. military forces in Europe and Asia.

As some of the foregoing has already suggested, there is shared dislike by libertarians and conservatives of what today passes for liberalism: the kind that is so widely evident in the schools, the established churches, the universities, and, above all, the media, most spectacularly the electronic media. In passing, I would like to suggest that conservatism, on the historical record, has done more to oppose, circumvent, or defeat specific manifestations of this so-called liberalism than has libertarianism. I can recall many a conservative in the 1930’s speaking out against Social Security, the AAA, the NRA, and the free-wheeling, increasingly arrogant National Education Association with its canonization of progressive libertarianism for tots in kindergarten. Perhaps there were some libertarians then also active, but I don’t recall. However, I’m not cavilling. History decides these things. There were far more conservatives than libertarians in the America of that day, or at least identified, politically active conservatives. In the next decade or two, things may well become reversed in this sphere.

III

Now to the differences, or some of them, at any rate. These are important, very important! For everything at the moment suggests that the differences between conservatism, all-out or neo-, and libertarianism, anarcho-or constitutional, are going to loom increasingly large and divisive. By and by, it will be impossible, I would guess, for the phrases “libertarian-conservative’’ and “conservative- libertarian” to be other than oxymoronic: like referring to a mournful optimist or a cruel kindness. Here too I shall avoid cases and cling to principles and perspectives.

First is the contrasting way in which the two groups perceive the population. Conservatives, from Burke on, have tended to see the population much in the manner medieval legists and philosophical realists (in contrast to nominalists) saw it: as composed of, not individuals directly, but the natural groups within which individuals invariably live: family, locality, church, region, social class, nation, and so on. Individuals exist, of course, but they cannot be seen or comprehended save in terms of social identities which are inseparable from groups and associations. If modern conservatism came into existence essentially through such a work as Burke’s attack on the French Revolution, it is because the Revolution, so often in the name of the individual and his natural rights, destroyed or diminished the traditional groups–guild, aristocracy, patriarchal family, church, school, province, etc.–which Burke declared to be the irreducible and constitutive molecules of society. Such early conservatives as Burke, Bonald, Haller, and Hegel (of The Philosophy of Right) and such conservative liberals as the mature Lamennais and of course Tocqueville, saw individualism–that is, the absolute doctrine of individualism, as being as much of a menace to social order and true freedom as the absolute doctrine of nationalism. Indeed, they argued, it is the pulverizing of society into a sandheap of individual particles, each claiming natural rights, that makes the arrival of collectivist nationalism inevitable.

Libertarians are not blind to the existence of groups and associations, nor to the traditions and customs which are their cement, and it would be absurd to characterize libertarians as undiscriminating enemies of all forms of association. They do not propose return to the Enlightenment’s vaunted state of nature. Only rarely does a libertarian sound like a clone of Max Stirner. They are as devoted to the principle of voluntary association as any conservative. And we should not forget that the libertarian anarchism of a Proudhon or Kropotkin was based upon a social order of groups, not abstract, Godwinian individuals. Even so, reading the libertarian journals and reviews of the last several years, I am convinced that there is a much larger egoist-hormone in libertarian physiology than there is in conservative. More and more, one has the impression that for libertarians today, as for natural law theorists in the seventeenth century, individuals are alone real; institutions are but their shadows. I believe a state of mind is developing among libertarians in which the coercions of family, church, local community, and school will seem almost as inimical to freedom as those of the political government. If so, this will most certainly widen the gulf between libertarians and conservatives.

Which leads me to a second major difference between the two groups. The conservative philosophy of liberty proceeds from the conservative philosophy of authority. It is the existence of authority in the social order that staves off encroachments of power from the political sphere. Conservatism, from Burke on, has perceived society as a plurality of authorities. There is the authority of parent over the small child, of the priest over the communicant, the teacher over the pupil, the master over the apprentice, and so on. Society as we actually observe it, is a network or tissue of such authorities; they are really numberless when we think of the kinds of authority which lie within even the smallest and human groups and relationships. Such authority may be loose, gentle, protective, and designed to produce individuality, but it is authority nevertheless. For the conservative, individual freedom lies in the interstices of social and moral authority. Only because of the restraining and guiding effects of such authority does it become possible for human beings to sustain so liberal a political government as that which the Founding Fathers designed in this country and which flourished in England from the late seventeenth century on. Remove the social bonds, as the more zealous and uncompromising of libertarian individualists have proposed ever since William Godwin, and you emerge with, not a free but a chaotic people, not with creative but impotent individuals. Human nature, Balzac correctly wrote, cannot endure a moral vacuum.

To argue, as some libertarians have, that a solid, strong body of authority in society is incompatible with individual creativity is to ignore or misread cultural history. Think of the great cultural efflorescences of the 5th century B.C. in Athens, of 1st century, Augustan Rome, of the 13th century in Europe, of the Age of Louis XIV, and Elizabethan England. One and all these were ages of social and moral order, powerfully supported by moral codes and political statutes. But the Aeschyluses, Senecas, Roger Bacons, Molieres, and Shakespeares flourished nonetheless. Far from feeling oppressed by the hierarchical authority all around him, Shakespeare–about whose copious individuality there surely cannot be the slightest question–is the author of the memorable passage that begins with “Take but degree away, untune that string, and hark! what discord follows; each thing meets in mere oppugnancy.” As A. L. Rowse has emphasized and documented in detail, the social structure of Shakespeare’s England was not only solid, its authority ever evident, but nothing threw such fear into the people as the thought that authority–especially that designed to repulse foreign enemies and to ferret out traitors–might be made too loose and tenuous. Of course such authority could become too insistent at times, and ingenious ways were found by the dramatists and essayists to outwit the government and its censors. After all, it was strong social and moral authority the creative minds were living under–not the oppressive, political-bureaucratic, limitless invasive, totalitarian governments of the twentieth century.

To argue, as some libertarians have, that a solid, strong body of authority in society is incompatible with individual creativity is to ignore or misread cultural history. Think of the great cultural efflorescences of the 5th century B.C. in Athens, of 1st century, Augustan Rome, of the 13th century in Europe, of the Age of Louis XIV, and Elizabethan England. One and all these were ages of social and moral order, powerfully supported by moral codes and political statutes. But the Aeschyluses, Senecas, Roger Bacons, Molieres, and Shakespeares flourished nonetheless. Far from feeling oppressed by the hierarchical authority all around him, Shakespeare–about whose copious individuality there surely cannot be the slightest question–is the author of the memorable passage that begins with “Take but degree away, untune that string, and hark! what discord follows; each thing meets in mere oppugnancy.” As A. L. Rowse has emphasized and documented in detail, the social structure of Shakespeare’s England was not only solid, its authority ever evident, but nothing threw such fear into the people as the thought that authority–especially that designed to repulse foreign enemies and to ferret out traitors–might be made too loose and tenuous. Of course such authority could become too insistent at times, and ingenious ways were found by the dramatists and essayists to outwit the government and its censors. After all, it was strong social and moral authority the creative minds were living under–not the oppressive, political-bureaucratic, limitless invasive, totalitarian governments of the twentieth century.

It might be noted finally that the greatest literary presences thus far to appear in the twentieth century Western culture have nearly all been votaries of tradition and cultural authority. Eliot, Pound, Joyce, Yeats, and others all gave testimony to authority in poem, essay and novel, and all, without exception, saw the eventual death of Western culture proceeding from annihilation of this authority in the names of individualism and of freedom. To be sure there is–and this is recognized fully by the conservative–a degree of liberty below which nothing of creative significance can be accomplished. Without at least that degree of freedom, no Shakespeare, no Marlowe, no Newton. But what is less often realized, conservatives would say, is that there is a degree of freedom above which nothing of creative significance can be, or is likely to be, accomplished. Writers in the late twentieth century do their work in the freest air writers have ever breathed, while composing their literary works. But it is apparent from the wretched mess of narcissism, self-abuse, self-titillation, and juvenile, regressive craving for the scatological and obscene that the atmosphere has become so rareified as to have lost its oxygen.

On balance, I would hazard the guess that for libertarians individual freedom, in almost every conceivable domain, is the highest of all social values–irrespective of what forms and levels of moral, aesthetic, and spiritual debasement may prove to be the unintended consequences of such freedom. For the conservative, on the other hand, freedom, while important, is but one of several necessary values in which the good or just society, and not only may but should be restricted when such freedom shows signs of weakening or endangering national security, of doing violence to the moral order and the social fabric. The enemy common to libertarians and to conservatives is what Burke called arbitrary power, but from the conservative viewpoint this kind of power becomes almost inevitable when a population comes to resemble that of Rome during the decades leading up to the accession of Augustus in 31 B.C.; of London in the period prior to Puritan and then Cromwellian rule; of Paris prior to the accession of Napoleon as ruler of France; of Berlin during most of Weimar; and, some would say, New York City of the 1970’s. It is not liberty but chaos values in the good or just society, and not only but from the conservative viewpoint this kind and license which, conservatives would and do say, come to dominate when moral and social authorities–those of family, neighborhood, local community, job, and religion–have lost their appeal to human beings. Is it likely that the present age, that of, say, the last forty years and, so far as we can now see, the next couple of decades at very minimum, will ever be pronounced by later historians as a major age of culture? Hardly. And can it seriously be thought in this age of The Naked Lunch, Oh! Calcutta, The Hustler, and Broadway Sex Live and Explicit that our decadent mediocrity as a culture will ever be accounted for in terms of excessive social and moral authority?

Libertarians on the other hand appear to see social and moral authority and despotic political power as elements of a single spectrum, as an unbroken continuity. If, their argument goes, we are to be spared Leviathan we must challenge any and all forms of authority, including those which are inseparable from the social bond. Libertarians seem to me to give less and less recognition to the very substantial difference between the coercions of, say, family, school, and local community and those of the centralized bureaucratic state. For me it is a generalization proved countless times in history that the onset of ever more extreme political-military power has for its necessary prelude the erosion and collapse of the authorities within the social bond which serve to give the individual a sense of identity and security, whose very diversity and lack of unconditional power prevents any escape-proof monopoly, and which in the aggregate are the indispensable bulwarks against the invasion of centralized political power–which of course is unconditional. But I do not often find among libertarians these days any clear recognition of the point I have just made.

There is a final area in which the difference between conservatives and libertarians is likely to grow steadily: the nation. I stand by everything I have said in support of social authority, diversity and pluralism, and in opposition to concentration of national power. I do not have to be instructed on the number of times war, and mobilization for and prosecution of war have led to “temporary” centralizations and nationalizations which, alas, proved to be permanent. War is, above any other force in history, the basis of centralization and collectivization of the social and economic orders. No conservative can relish, much less seek, war and its attendant militarization of social and civil spheres of society.

Unfortunately we do not live in a clement world so far as conservative and libertarian ideals are concerned. It is a world in which despotisms as huge and powerful as the Soviet Union and China survive and prosper-at least in political and diplomatic respects. For the United States to ignore or to profess indifference to the aggressive acts of these and many other military, aggressive despotisms would be in time suicidal. As Montesquieu wrote in a different context: it takes a power to check a power. Nothing short of a strong, well armed, alert and active American nation can possibly check the Soviet or Chinese or Cuban nation.

No conservative to my knowledge has ever renounced or reviled the nation, conceived as a cultural and spiritual, as well as political entity. Burke adored the nation. He merely insisted upon in seeing it–in vivid contrast to the Jacobins in his day–as a community of communities, as one built upon a diversity of what he called “the smaller patriotisms” such as family and neighborhood. So have conservatives, or the great majority of them, ever since chosen to see the nation. But what conservatives also see in our time, and with a sharpness of perception lacking among libertarians, is the tenuous condition of the American nation-and the English and French as well. There is good nationalism and bad. But even good nationalism has become an object of either nostalgia or revulsion in our time. Patriotism, the cement of the nation, has come to be an almost shameful thing. The weakness of American government right now in the world of nations, a weakness that increasingly draws contempt and distrust from nations we desire close cooperation with, and the dearth of leadership in America in whatever sphere, are rooted in a nation that shows increasing signs of moribundity.

Libertarians, whom I herewith stipulate to be as patriotic and loyal American as any conservatives, do not, in my judgment, see the national and world picture as I have just drawn in. For them the essential picture is not that of a weakened, softened, and endangered nation in a world of Soviet Unions and Chinas and their satellites, but, rather, an American nation swollen from the juices of nationalism, interventionism and militarism that really has little to fear from abroad. Conservatives remain by and large devoted to the smaller patriotisms of family, church, locality, job and voluntary association, but they tend to see these as perishable, as destined to destruction, unless the nation in which they exist can recover a degree of eminence and international authority it has not had since the 1950’s. To libertarians on the other hand, judging from many of their writings and speeches, it is as though the steps necessary to recovery of this eminence and international authority are more dangerous to Americans and their liberties than any aggressive, imperialist totalitarianisms in the world.

Libertarians, whom I herewith stipulate to be as patriotic and loyal American as any conservatives, do not, in my judgment, see the national and world picture as I have just drawn in. For them the essential picture is not that of a weakened, softened, and endangered nation in a world of Soviet Unions and Chinas and their satellites, but, rather, an American nation swollen from the juices of nationalism, interventionism and militarism that really has little to fear from abroad. Conservatives remain by and large devoted to the smaller patriotisms of family, church, locality, job and voluntary association, but they tend to see these as perishable, as destined to destruction, unless the nation in which they exist can recover a degree of eminence and international authority it has not had since the 1950’s. To libertarians on the other hand, judging from many of their writings and speeches, it is as though the steps necessary to recovery of this eminence and international authority are more dangerous to Americans and their liberties than any aggressive, imperialist totalitarianisms in the world.

Conservatives will, or certainly should, also be alert to these dangers and seek with every possible strength to reduce them, all the while the American nation is recovering its lost leadership, in domestic as well as international affairs. But for conservatives the overriding, the supreme danger will be, I imagine, and personally hope, the danger posed by current American weakness in a world of dangerously aggressive military despotisms. Nothing at the moment suggests that this consideration will be overriding for libertarians. And it is on this rock above all others I have mentioned that conservatives and libertarians will surely break off altogether what has been at least from the start an uneasy relationship.

Books mentioned in this essay may be found in The Imaginative Conservative Bookstore. This article is a revised version of an address delivered before the Philadelphia Society at its annual national meeting, held in Chicago in April of 1979. Reprinted with the gracious permission of Modern Age (Winter 1980).

Ensuite, Daniel Cologne tente de définir la Droite dans un deuxième chapitre. Celui-ci fait le constat qu’« une des plus belles victoires du terrorisme intellectuel de la Gauche a été d’imposer à l’opinion une fausse définition de la Droite (p. 9) ». Sa définition de la Droite est en fait synonyme de verticalité, belle référence évolienne. « Julius Evola propose d’ailleurs de redéfinir la Droite comme une tournure d’esprit traditionaliste. L’homme de droite est celui qui adhère aux valeurs dont on trouve l’empreinte dans toutes les grandes civilisations indo-européennes : prééminence du politique, de l’éthique et du culturel sur l’économique et le social, nécessité d’un État fort capable d’organiser en un tout cohérent la pluralité naturelle de la société, nécessité de l’aristocratie (au sens étymologique grec de “ gouvernement des meilleurs ”), reconnaissance des valeurs héroïques comme critères de l’élite, refus du matérialisme (p.10). »

Ensuite, Daniel Cologne tente de définir la Droite dans un deuxième chapitre. Celui-ci fait le constat qu’« une des plus belles victoires du terrorisme intellectuel de la Gauche a été d’imposer à l’opinion une fausse définition de la Droite (p. 9) ». Sa définition de la Droite est en fait synonyme de verticalité, belle référence évolienne. « Julius Evola propose d’ailleurs de redéfinir la Droite comme une tournure d’esprit traditionaliste. L’homme de droite est celui qui adhère aux valeurs dont on trouve l’empreinte dans toutes les grandes civilisations indo-européennes : prééminence du politique, de l’éthique et du culturel sur l’économique et le social, nécessité d’un État fort capable d’organiser en un tout cohérent la pluralité naturelle de la société, nécessité de l’aristocratie (au sens étymologique grec de “ gouvernement des meilleurs ”), reconnaissance des valeurs héroïques comme critères de l’élite, refus du matérialisme (p.10). »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

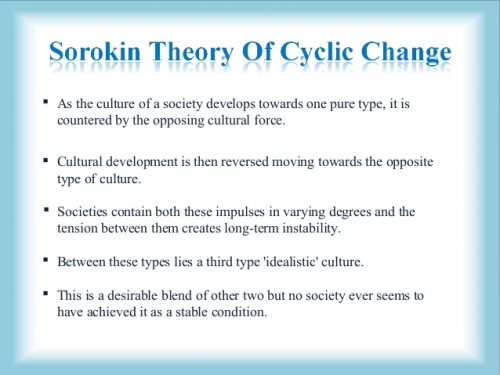

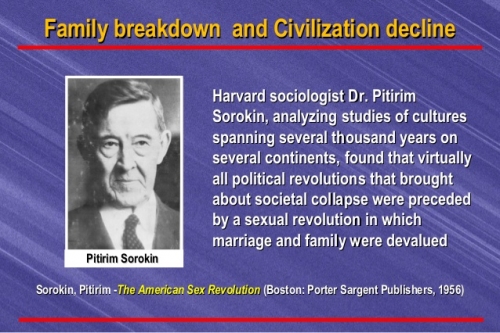

While many living in the West of Sorokin’s day didn’t clearly apprehend what was happening, Sorokin said, they harbored “at least a vague feeling that the issue is not merely that of ‘prosperity,’ or ‘democracy,’ or ‘capitalism’”—in other words, matters handled through normal politics and political action. “The organism of the Western society and culture seems to be undergoing one of the deepest and most significant crises of its life. The crisis is far greater than the ordinary; its depth is unfathomable, its end not yet in sight, and the whole of the Western society is involved in it,” Sorokin wrote in Social and Cultural Dynamics, his 1937 masterwork, whose themes he elaborated upon in subsequent volumes, books and essays.

While many living in the West of Sorokin’s day didn’t clearly apprehend what was happening, Sorokin said, they harbored “at least a vague feeling that the issue is not merely that of ‘prosperity,’ or ‘democracy,’ or ‘capitalism’”—in other words, matters handled through normal politics and political action. “The organism of the Western society and culture seems to be undergoing one of the deepest and most significant crises of its life. The crisis is far greater than the ordinary; its depth is unfathomable, its end not yet in sight, and the whole of the Western society is involved in it,” Sorokin wrote in Social and Cultural Dynamics, his 1937 masterwork, whose themes he elaborated upon in subsequent volumes, books and essays. Appealing both to cultural conservatives and New Age spiritualists (Sorokin saw yoga as a means of integrating spirit and intellect), he attracted the attention of Albert Einstein, Herbert Hoover, and John F. Kennedy. His predictive powers were formidable, and contemporary figures took heed. When he died in 1968, he remained an illustrious, well-known figure, and his opinions were widely written about and explored. Since then, however, he has receded from memory.

Appealing both to cultural conservatives and New Age spiritualists (Sorokin saw yoga as a means of integrating spirit and intellect), he attracted the attention of Albert Einstein, Herbert Hoover, and John F. Kennedy. His predictive powers were formidable, and contemporary figures took heed. When he died in 1968, he remained an illustrious, well-known figure, and his opinions were widely written about and explored. Since then, however, he has receded from memory.

Intellektuelle wie Greiner haben sich schon immer als kritisch verstanden. Daher waren sie links zu Zeiten, wo der Mainstream noch konservativ war. Heute ist es andersherum. Die Linken und die Grünen, die dominanten Akteure der Mehrheitsparteien, die „kommentierende Klasse in den Medien“: „Sie alle fürchten, die Hoheit über den sogenannten Diskurs zu verlieren und die bislang unangefochtene Macht, die moralischen Standards des Öffentlichen zu bestimmen. Käme es dahin, ich würde es begrüßen.“ (S.7) So leitet Greiner sein Buch ein. Der Autor wendet sich dagegen, „dass jede Abweichung von der Mitte nach rechts mit dem Nazi-Vorwurf mundtot gemacht“ werde (S.9).

Intellektuelle wie Greiner haben sich schon immer als kritisch verstanden. Daher waren sie links zu Zeiten, wo der Mainstream noch konservativ war. Heute ist es andersherum. Die Linken und die Grünen, die dominanten Akteure der Mehrheitsparteien, die „kommentierende Klasse in den Medien“: „Sie alle fürchten, die Hoheit über den sogenannten Diskurs zu verlieren und die bislang unangefochtene Macht, die moralischen Standards des Öffentlichen zu bestimmen. Käme es dahin, ich würde es begrüßen.“ (S.7) So leitet Greiner sein Buch ein. Der Autor wendet sich dagegen, „dass jede Abweichung von der Mitte nach rechts mit dem Nazi-Vorwurf mundtot gemacht“ werde (S.9).

For full disclosure, let me mention that at least one of Scott’s French contacts, Arnaud Imatz, who represents perfectly the kind of French intellectual he describes, is someone whom the author met through me. Arnaud and I have been friends and correspondents for over 30 years, and his understanding of the French nation and the enjeu social (social question) confronting his people make eminently good sense to Scott and me. Although I have focused on German more than French intellectual history, most of the authors and social critics whom Scott cites are for me familiar names. I agree with Scott that Éric Zemmour, a Moroccan Jew who has tried to revive the sense of French honor that he associates with the late General de Gaulle, illustrates the new identitarian French politics. So too does the iconoclastic novelist Michel Houellebecq, who, despite his shockingly erotic work, clearly loathes multiculturalism and despises French Islamophiles. Another figure in this Pleiades of intellectuals of the French right is Christophe Guilluy, who often sounds like the French Steve Bannon. In his books La France périphérique(2014) and Le crepuscule de la France d’en haut (2016), Guilluy comes to the defense of that 60 percent of the French population living on the “periphery,” that is, outside of metropolitan areas and the sprawling suburbs. These are the “les Francais de souche,” the true indigenous French, whom the globalist elites treat like human waste while they cut production costs by bringing in cheap labor from the Muslim Third World.

For full disclosure, let me mention that at least one of Scott’s French contacts, Arnaud Imatz, who represents perfectly the kind of French intellectual he describes, is someone whom the author met through me. Arnaud and I have been friends and correspondents for over 30 years, and his understanding of the French nation and the enjeu social (social question) confronting his people make eminently good sense to Scott and me. Although I have focused on German more than French intellectual history, most of the authors and social critics whom Scott cites are for me familiar names. I agree with Scott that Éric Zemmour, a Moroccan Jew who has tried to revive the sense of French honor that he associates with the late General de Gaulle, illustrates the new identitarian French politics. So too does the iconoclastic novelist Michel Houellebecq, who, despite his shockingly erotic work, clearly loathes multiculturalism and despises French Islamophiles. Another figure in this Pleiades of intellectuals of the French right is Christophe Guilluy, who often sounds like the French Steve Bannon. In his books La France périphérique(2014) and Le crepuscule de la France d’en haut (2016), Guilluy comes to the defense of that 60 percent of the French population living on the “periphery,” that is, outside of metropolitan areas and the sprawling suburbs. These are the “les Francais de souche,” the true indigenous French, whom the globalist elites treat like human waste while they cut production costs by bringing in cheap labor from the Muslim Third World.

À la plainte de Schelling (ci-contre) contre une foi occidentale trop profondément infusée de rationalisme et faisant état de sa difficulté de créer une religion « pour soi-même » qui en soit épargnée, succède son appel à la Russie comme étant « destinée à quelque chose de grand ». Cette main tendue, les slavophiles la saisissent en se présentant comme ceux qui ont trouvé la solution au problème romantique : la Russie orthodoxe.

À la plainte de Schelling (ci-contre) contre une foi occidentale trop profondément infusée de rationalisme et faisant état de sa difficulté de créer une religion « pour soi-même » qui en soit épargnée, succède son appel à la Russie comme étant « destinée à quelque chose de grand ». Cette main tendue, les slavophiles la saisissent en se présentant comme ceux qui ont trouvé la solution au problème romantique : la Russie orthodoxe.

Der Linken galten Comtismus und Positivismus als eine Abart des Konservatismus, der „Szientismus“ war für sie „reaktionär“. Konservative witterten in ihm ein sozialrevolutionäres Ferment. Dieses Janusgesicht, mal konservativ bzw. reaktionär, mal sozialrevolutionär zu sein, ist ganz charakteristisch für den Positivismus. Das hat aber nichts mit der Dialektik des Konservatismus zu tun, der in fortlaufender Auseinandersetzung mit der „fortschrittlichen“ Gegenwart dahin tendiert, revolutionär zu werden. Selbst innerhalb zeitbedingter äußerer Wandlungen behält der Konservatismus sein ihm eigenes Pathos. Und gerade diesem Pathos stellt der Positivismus sein Ethos entgegen: Der Positivismus ist grundsätzlich „sachlich“ und „tatsachenorientiert“, im Gegensatz zu jeglicher Affektgeladenheit ist er objektiv. Überhaupt sind den Positivisten Objektivität und Vernunft einerlei, Vernunft besteht für sie darin, mit der Zeit zu gehen, und nicht etwa zurück – oder nach oben, gen Himmel –, nicht ins eigene Herz, sondern nur vorwärts zu schauen.

Der Linken galten Comtismus und Positivismus als eine Abart des Konservatismus, der „Szientismus“ war für sie „reaktionär“. Konservative witterten in ihm ein sozialrevolutionäres Ferment. Dieses Janusgesicht, mal konservativ bzw. reaktionär, mal sozialrevolutionär zu sein, ist ganz charakteristisch für den Positivismus. Das hat aber nichts mit der Dialektik des Konservatismus zu tun, der in fortlaufender Auseinandersetzung mit der „fortschrittlichen“ Gegenwart dahin tendiert, revolutionär zu werden. Selbst innerhalb zeitbedingter äußerer Wandlungen behält der Konservatismus sein ihm eigenes Pathos. Und gerade diesem Pathos stellt der Positivismus sein Ethos entgegen: Der Positivismus ist grundsätzlich „sachlich“ und „tatsachenorientiert“, im Gegensatz zu jeglicher Affektgeladenheit ist er objektiv. Überhaupt sind den Positivisten Objektivität und Vernunft einerlei, Vernunft besteht für sie darin, mit der Zeit zu gehen, und nicht etwa zurück – oder nach oben, gen Himmel –, nicht ins eigene Herz, sondern nur vorwärts zu schauen.

« ... Ceci nous ramène à la constitution de l’Angleterre, où il n’y a pas de corps de noblesse destinée à servir le pouvoir, mais un patriciat destiné à l’exercer. »

« ... Ceci nous ramène à la constitution de l’Angleterre, où il n’y a pas de corps de noblesse destinée à servir le pouvoir, mais un patriciat destiné à l’exercer. » « Les philosophes qui se sont élevés avec tant d’amertume contre ce qu’ils ont appelé des préjugés, auraient dû commencer par se défaire de la langue elle-même dans laquelle ils écrivaient ; car elle est le premier de nos préjugés, et il renferme tous les autres. »

« Les philosophes qui se sont élevés avec tant d’amertume contre ce qu’ils ont appelé des préjugés, auraient dû commencer par se défaire de la langue elle-même dans laquelle ils écrivaient ; car elle est le premier de nos préjugés, et il renferme tous les autres. »

Streets named after saints were given new names, and statues of saints were actually guillotined. (These people guillotining statues were the rational ones, you understand.) The calendar itself, rich with religious feasts, was replaced by a more “rational” calendar with 30 days per month, divided into three ten-day weeks, thereby doing away with Sunday. The remaining five days of the year were devoted to secular observances: celebrations of labor, opinion, genius, virtue, and rewards.

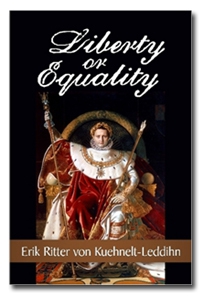

Streets named after saints were given new names, and statues of saints were actually guillotined. (These people guillotining statues were the rational ones, you understand.) The calendar itself, rich with religious feasts, was replaced by a more “rational” calendar with 30 days per month, divided into three ten-day weeks, thereby doing away with Sunday. The remaining five days of the year were devoted to secular observances: celebrations of labor, opinion, genius, virtue, and rewards. Is Kuehnelt-Leddihn’s description partly out of date? After all, who touts their allegiance to “diversity” more than the left? But the left’s version of diversity amounts to uniformity of an especially insidious kind. No one may hold a dissenting view about the desirability of “diversity” itself, of course, and “diverse” college faculties are chosen not for their diversity of viewpoints but precisely for their dreary sameness: left-liberals of all shapes and sizes. What’s more, by demanding “diversity” and proportional representation in as many institutions as possible, the left aims to make all of America exactly the same.

Is Kuehnelt-Leddihn’s description partly out of date? After all, who touts their allegiance to “diversity” more than the left? But the left’s version of diversity amounts to uniformity of an especially insidious kind. No one may hold a dissenting view about the desirability of “diversity” itself, of course, and “diverse” college faculties are chosen not for their diversity of viewpoints but precisely for their dreary sameness: left-liberals of all shapes and sizes. What’s more, by demanding “diversity” and proportional representation in as many institutions as possible, the left aims to make all of America exactly the same. This program, wrote Kuehnelt-Leddihn, “oozes the spirit of leveling leftism: it was democratic; it was anti-Habsburg (it demanded the destruction of the Danube monarchy in favor of the Pan-German program); it was against all unpopular minorities, an attitude that is the magnetism of all leftist ideologies.”

This program, wrote Kuehnelt-Leddihn, “oozes the spirit of leveling leftism: it was democratic; it was anti-Habsburg (it demanded the destruction of the Danube monarchy in favor of the Pan-German program); it was against all unpopular minorities, an attitude that is the magnetism of all leftist ideologies.”

Here is where German intellectuals come into the story. Journalists and academics have had a hard time understanding why the Pegida movement emerged when it did and why it has attracted so many people in Germany; there are branches of the Pegida movement in other parts of Europe, but they have gathered only marginal support thus far. Those who suggest it is driven by “anger” and “resentment” are being descriptive at best. What is remarkable, though, is that “rage” as a political stance has received the philosophical blessing of the leading AfD intellectual, Marc Jongen, who is a former assistant of the well-known philosopher Peter Sloterdijk. Jongen has not only warned about the danger of Germany’s “cultural self-annihilation”; he has also argued that, because of the cold war and the security umbrella provided by the US, Germans have been forgetful about the importance of the military, the police, warrior virtues—and, more generally, what the ancient Greeks called thymos (variously translated as spiritedness, pride, righteous indignation, a sense of what is one’s own, or rage), in contrast to eros and logos, love and reason. Germany, Jongen says, is currently “undersupplied” with thymos. Only the Japanese have even less of it—presumably because they also lived through postwar pacifism. According to Jongen, Japan can afford such a shortage, because its inhabitants are not confronted with the “strong natures” of immigrants. It follows that the angry demonstrators are doing a damn good thing by helping to fire up thymos in German society.

Here is where German intellectuals come into the story. Journalists and academics have had a hard time understanding why the Pegida movement emerged when it did and why it has attracted so many people in Germany; there are branches of the Pegida movement in other parts of Europe, but they have gathered only marginal support thus far. Those who suggest it is driven by “anger” and “resentment” are being descriptive at best. What is remarkable, though, is that “rage” as a political stance has received the philosophical blessing of the leading AfD intellectual, Marc Jongen, who is a former assistant of the well-known philosopher Peter Sloterdijk. Jongen has not only warned about the danger of Germany’s “cultural self-annihilation”; he has also argued that, because of the cold war and the security umbrella provided by the US, Germans have been forgetful about the importance of the military, the police, warrior virtues—and, more generally, what the ancient Greeks called thymos (variously translated as spiritedness, pride, righteous indignation, a sense of what is one’s own, or rage), in contrast to eros and logos, love and reason. Germany, Jongen says, is currently “undersupplied” with thymos. Only the Japanese have even less of it—presumably because they also lived through postwar pacifism. According to Jongen, Japan can afford such a shortage, because its inhabitants are not confronted with the “strong natures” of immigrants. It follows that the angry demonstrators are doing a damn good thing by helping to fire up thymos in German society. Like in Nietzsche’s On the Genealogy of Morality—a continuous inspiration for Sloterdijk—these re-descriptions are supposed to jolt readers out of conventional understandings of the present. However, not much of his work lives up to Nietzsche’s image of the philosopher as a “doctor of culture” who might end up giving the patient an unpleasant or outright shocking diagnosis: Sloterdijk often simply reads back to the German mainstream what it is already thinking, just sounding much deeper because of the ingenuous metaphors and analogies, cute anachronisms, and cascading neologisms that are typical of his highly mannered style.

Like in Nietzsche’s On the Genealogy of Morality—a continuous inspiration for Sloterdijk—these re-descriptions are supposed to jolt readers out of conventional understandings of the present. However, not much of his work lives up to Nietzsche’s image of the philosopher as a “doctor of culture” who might end up giving the patient an unpleasant or outright shocking diagnosis: Sloterdijk often simply reads back to the German mainstream what it is already thinking, just sounding much deeper because of the ingenuous metaphors and analogies, cute anachronisms, and cascading neologisms that are typical of his highly mannered style.  Sloterdijk is not the only prominent cultural figure who willfully reinforces a sense of Germans as helpless victims who are being “overrun” and who might eventually face “extinction.” The writer Botho Strauβ recently published an essay titled “The Last German,” in which he declared that he would rather be part of a dying people than one that for “predominantly economic-demographic reasons is mixed with alien peoples, and thereby rejuvenated.” He feels that the national heritage “from Herder to Musil” has already been lost, and yet hopes that Muslims might teach Germans a lesson about what it means to follow a tradition—because Muslims know how to submit properly to their heritage. In fact, Strauβ, who cultivates the image of a recluse in rural East Germany, goes so far as to speculate that only if the German Volk become a minority in their own country will they be able to rediscover and assert their identity.

Sloterdijk is not the only prominent cultural figure who willfully reinforces a sense of Germans as helpless victims who are being “overrun” and who might eventually face “extinction.” The writer Botho Strauβ recently published an essay titled “The Last German,” in which he declared that he would rather be part of a dying people than one that for “predominantly economic-demographic reasons is mixed with alien peoples, and thereby rejuvenated.” He feels that the national heritage “from Herder to Musil” has already been lost, and yet hopes that Muslims might teach Germans a lesson about what it means to follow a tradition—because Muslims know how to submit properly to their heritage. In fact, Strauβ, who cultivates the image of a recluse in rural East Germany, goes so far as to speculate that only if the German Volk become a minority in their own country will they be able to rediscover and assert their identity.  Like at least some radicals in the late Sixties, the new right-wing “avant-garde” finds the present moment not just one of apocalyptic danger, but also of exhilaration. There is for instance Götz Kubitschek, a publisher specializing in conservative nationalist or even outright reactionary authors, such as Jean Raspail and Renaud Camus, who keep warning of an “invasion” or a “great population replacement” in Europe. Kubitschek tells Pegida demonstrators that it is a pleasure (lust) to be angry. He is also known for organizing conferences at his manor in Saxony-Anhalt, including for the “Patriotic Platform.” His application to join the AfD was rejected during the party’s earlier, more moderate phase, but he has hosted the chairman of the AfD, Björn Höcke, in Thuringia. Höcke, a secondary school teacher by training, offered a lecture last fall about the differences in “reproduction strategies” of “the life-affirming, expansionary African type” and the place-holding European type. Invoking half-understood bits and pieces from the ecological theories of E. O. Wilson, Höcke used such seemingly scientific evidence to chastise Germans for their “decadence.”

Like at least some radicals in the late Sixties, the new right-wing “avant-garde” finds the present moment not just one of apocalyptic danger, but also of exhilaration. There is for instance Götz Kubitschek, a publisher specializing in conservative nationalist or even outright reactionary authors, such as Jean Raspail and Renaud Camus, who keep warning of an “invasion” or a “great population replacement” in Europe. Kubitschek tells Pegida demonstrators that it is a pleasure (lust) to be angry. He is also known for organizing conferences at his manor in Saxony-Anhalt, including for the “Patriotic Platform.” His application to join the AfD was rejected during the party’s earlier, more moderate phase, but he has hosted the chairman of the AfD, Björn Höcke, in Thuringia. Höcke, a secondary school teacher by training, offered a lecture last fall about the differences in “reproduction strategies” of “the life-affirming, expansionary African type” and the place-holding European type. Invoking half-understood bits and pieces from the ecological theories of E. O. Wilson, Höcke used such seemingly scientific evidence to chastise Germans for their “decadence.”

For instance,

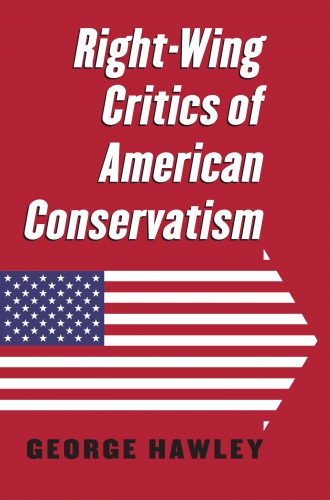

For instance,  In chapter 1, Hawley argues that modern American conservatism was defined by William F. Buckley and National Review in the 1950s. The conservative movement was a coalition of free market capitalists, Christians, and foreign policy hawks. Hawley points out that based on ideology alone, there is no necessary reason why any of these groups would be Right wing or allied with each other. Indeed, the pre-World War II “Old Right” of people like Albert Jay Nock and H. L. Mencken tended to be anti-interventionist, irreligious, and economically populist and protectionist rather than free market. National Review was also philo-Semitic from the start and increasingly anti-racist, whereas the pre-War American Right had strong racialist and anti-Semitic elements. What unified the National Review coalition was not a common ideology but a common enemy: Communism.

In chapter 1, Hawley argues that modern American conservatism was defined by William F. Buckley and National Review in the 1950s. The conservative movement was a coalition of free market capitalists, Christians, and foreign policy hawks. Hawley points out that based on ideology alone, there is no necessary reason why any of these groups would be Right wing or allied with each other. Indeed, the pre-World War II “Old Right” of people like Albert Jay Nock and H. L. Mencken tended to be anti-interventionist, irreligious, and economically populist and protectionist rather than free market. National Review was also philo-Semitic from the start and increasingly anti-racist, whereas the pre-War American Right had strong racialist and anti-Semitic elements. What unified the National Review coalition was not a common ideology but a common enemy: Communism. Chapter 5, “Ready for Prime Time?” is devoted to mainstream libertarianism, including Milton Friedman, the Koch Brothers, the Cato Institute, Reason magazine, the Ron Paul movement, and libertarian youth organizations. Chapter 6, “Enemies of the State,” deals with more radical strands of libertarianism, including 19th-century American anarchists like Josiah Warren and Lysander Spooner, the Austrian School of economics, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Lew Rockwell, the Mises Institute, and the Libertarian Party. Again, Hawley has read widely with an unfailing eye for essentials.

Chapter 5, “Ready for Prime Time?” is devoted to mainstream libertarianism, including Milton Friedman, the Koch Brothers, the Cato Institute, Reason magazine, the Ron Paul movement, and libertarian youth organizations. Chapter 6, “Enemies of the State,” deals with more radical strands of libertarianism, including 19th-century American anarchists like Josiah Warren and Lysander Spooner, the Austrian School of economics, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe, Lew Rockwell, the Mises Institute, and the Libertarian Party. Again, Hawley has read widely with an unfailing eye for essentials. Paleoconservatism is defined in opposition to neoconservatism, the largely Jewish intellectual movement that largely took over mainstream conservatism by the 1980s, aided by William F. Buckley who dutifully purged their opponents. Since the neoconservatives are largely Jewish, and many of the founders were ex-Marxists or Cold War liberals, their ascendancy has meant the subordination of Christian conservatives and free marketeers to the hawkish interventionist wing of the movement. Now that the Cold War is over, the primary concern of neoconservative hawks is tricking Americans into fighting wars for Israel.

Paleoconservatism is defined in opposition to neoconservatism, the largely Jewish intellectual movement that largely took over mainstream conservatism by the 1980s, aided by William F. Buckley who dutifully purged their opponents. Since the neoconservatives are largely Jewish, and many of the founders were ex-Marxists or Cold War liberals, their ascendancy has meant the subordination of Christian conservatives and free marketeers to the hawkish interventionist wing of the movement. Now that the Cold War is over, the primary concern of neoconservative hawks is tricking Americans into fighting wars for Israel. Chapter 9, “Voices of the Radical Right,” covers White Nationalism in America, with discussions of progressive era racialists like Madison Grant and Lothrop Stoddard; contemporary race realism; the rise and decline of such organizations as the KKK, American Nazi Party, Aryans Nations, and the National Alliance; the world of online White Nationalism; and Kevin MacDonald’s work on the Jewish question — which brings us up to where we started, namely the task of forging a North American New Right.

Chapter 9, “Voices of the Radical Right,” covers White Nationalism in America, with discussions of progressive era racialists like Madison Grant and Lothrop Stoddard; contemporary race realism; the rise and decline of such organizations as the KKK, American Nazi Party, Aryans Nations, and the National Alliance; the world of online White Nationalism; and Kevin MacDonald’s work on the Jewish question — which brings us up to where we started, namely the task of forging a North American New Right.

Et Donoso Cortès de continuer son analyse, en clamant que les révolutions «sont la maladie des peuples riches, des peuples libres», le monde ancien étant «un monde où les esclaves composaient la majeure partie du genre humain», le «germe des révolutions n'étant pas dans l'esclavage», malgré l'exemple de Spartacus qui ne fit que fomenter quelque guerre civile : «Non, Messieurs, le germe des révolutions n'est pas dans l'esclavage, n'est pas dans la misère; le germe des révolutions est dans les désirs de la multitude surexcitée par les tribuns qui l'exploitent à leur profit. Vous serez comme les riches, telle est la formule des révolutions socialistes contre les classes moyennes. Vous serez comme les nobles, telle est la formule des révolutions des classes moyennes contre les classes nobiliaires. Vous serez comme les rois, telle est la formule des révolutions des classes aristocratiques contre les rois» (p. 100), et l'auteur de conclure sa gradation par l'image logique, théologique : «Vous serez comme des dieux, telle est la formule de la première révolte du premier homme contre Dieu. Depuis Adam, le premier rebelle, jusqu'à Proudhon, le dernier impie, telle est la formule de toutes les révolutions» (p. 101).

Et Donoso Cortès de continuer son analyse, en clamant que les révolutions «sont la maladie des peuples riches, des peuples libres», le monde ancien étant «un monde où les esclaves composaient la majeure partie du genre humain», le «germe des révolutions n'étant pas dans l'esclavage», malgré l'exemple de Spartacus qui ne fit que fomenter quelque guerre civile : «Non, Messieurs, le germe des révolutions n'est pas dans l'esclavage, n'est pas dans la misère; le germe des révolutions est dans les désirs de la multitude surexcitée par les tribuns qui l'exploitent à leur profit. Vous serez comme les riches, telle est la formule des révolutions socialistes contre les classes moyennes. Vous serez comme les nobles, telle est la formule des révolutions des classes moyennes contre les classes nobiliaires. Vous serez comme les rois, telle est la formule des révolutions des classes aristocratiques contre les rois» (p. 100), et l'auteur de conclure sa gradation par l'image logique, théologique : «Vous serez comme des dieux, telle est la formule de la première révolte du premier homme contre Dieu. Depuis Adam, le premier rebelle, jusqu'à Proudhon, le dernier impie, telle est la formule de toutes les révolutions» (p. 101).

Almost all of Gómez Dávila’s writings are collections of aphorisms called — in Spanish — Escolios. Escolios comes from the Greek scholión, which literally means commentary. This term was used in old manuscripts for commentaries made between the lines by someone other than the original author of the text. These escolios have been compiled into his main works: Escolios a un Texto Implícito I, Escolios a un Texto Implícito II, Nuevos Escolios a un Texto Implícito I, Nuevos Escolios a un Texto Implícito II, and Sucesivos Escolios a un Texto Implícito.

Almost all of Gómez Dávila’s writings are collections of aphorisms called — in Spanish — Escolios. Escolios comes from the Greek scholión, which literally means commentary. This term was used in old manuscripts for commentaries made between the lines by someone other than the original author of the text. These escolios have been compiled into his main works: Escolios a un Texto Implícito I, Escolios a un Texto Implícito II, Nuevos Escolios a un Texto Implícito I, Nuevos Escolios a un Texto Implícito II, and Sucesivos Escolios a un Texto Implícito. Nicolás Gómez Dávila, being a devout Catholic, was also highly critical of modern atheism by affirming that “todo fin diferente de Dios nos deshonra”[12]: “every goal different from God dishonors us” and that we must “Creer en Dios, confiar en Cristo”[13]: “Believe in God, trust in Christ.” This spiritual aspect of life is what provides an adequate interpretation of it: “si no heredamos una tradicion espiritual que la interprete, la experiencia de la vida nada enseña”[14]: “if we do not inherit a spiritual tradition which interprets it, life experience teaches nothing.”

Nicolás Gómez Dávila, being a devout Catholic, was also highly critical of modern atheism by affirming that “todo fin diferente de Dios nos deshonra”[12]: “every goal different from God dishonors us” and that we must “Creer en Dios, confiar en Cristo”[13]: “Believe in God, trust in Christ.” This spiritual aspect of life is what provides an adequate interpretation of it: “si no heredamos una tradicion espiritual que la interprete, la experiencia de la vida nada enseña”[14]: “if we do not inherit a spiritual tradition which interprets it, life experience teaches nothing.”

Fourth, there is a common dislike of war and, more especially, of war-society, the kind of society this country knew in 1917 and 1918 under Woodrow Wilson and again under FDR in World War II. Libertarians may protest this, and with some ground. For, the complete libertarian is certainly more likely to resist in overt fashion than is the conservative–for whom respect for nation and for patriotism is likely to be decisive even when it is a war he opposes. Even so, I think there is enough common ground, at least with respect to principle, to put conservatives and libertarians together. And let us remember that beginning with the Spanish-American War, which the conservative McKinley opposed strongly, and coming down through each of the wars this century in which the United States became involved, the principal opposition to American entry came from those elements of the economy and social order which were generally identifiable as conservative-whether “middle western isolationist,” traditional Republican, central European ethnic, small business, or however we wish to designate such opposition. I am certainly not unmindful of the libertarian opposition to war that could come from a Max Eastman and a Eugene Debs and from generally libertarian conscientious objectors in considerable number in both world wars, but the solid and really formidable opposition against American entry came from those closely linked to business, church, local community, family, and traditional morality. (Tocqueville correctly identified this class in America as reluctant to engage in any foreign war because of its predictable impact upon business and commerce chiefly, but other, social and moral activities as well.) This was the element in American life, not the miniscule libertarian element, that both Woodrow Wilson and FDR had to woo, persuade, propagandize, convert and, in some instances, virtually terrorize, in order to pave the way for eventual entry by U.S. military forces in Europe and Asia.

Fourth, there is a common dislike of war and, more especially, of war-society, the kind of society this country knew in 1917 and 1918 under Woodrow Wilson and again under FDR in World War II. Libertarians may protest this, and with some ground. For, the complete libertarian is certainly more likely to resist in overt fashion than is the conservative–for whom respect for nation and for patriotism is likely to be decisive even when it is a war he opposes. Even so, I think there is enough common ground, at least with respect to principle, to put conservatives and libertarians together. And let us remember that beginning with the Spanish-American War, which the conservative McKinley opposed strongly, and coming down through each of the wars this century in which the United States became involved, the principal opposition to American entry came from those elements of the economy and social order which were generally identifiable as conservative-whether “middle western isolationist,” traditional Republican, central European ethnic, small business, or however we wish to designate such opposition. I am certainly not unmindful of the libertarian opposition to war that could come from a Max Eastman and a Eugene Debs and from generally libertarian conscientious objectors in considerable number in both world wars, but the solid and really formidable opposition against American entry came from those closely linked to business, church, local community, family, and traditional morality. (Tocqueville correctly identified this class in America as reluctant to engage in any foreign war because of its predictable impact upon business and commerce chiefly, but other, social and moral activities as well.) This was the element in American life, not the miniscule libertarian element, that both Woodrow Wilson and FDR had to woo, persuade, propagandize, convert and, in some instances, virtually terrorize, in order to pave the way for eventual entry by U.S. military forces in Europe and Asia. To argue, as some libertarians have, that a solid, strong body of authority in society is incompatible with individual creativity is to ignore or misread cultural history. Think of the great cultural efflorescences of the 5th century B.C. in Athens, of 1st century, Augustan Rome, of the 13th century in Europe, of the Age of Louis XIV, and Elizabethan England. One and all these were ages of social and moral order, powerfully supported by moral codes and political statutes. But the Aeschyluses, Senecas, Roger Bacons, Molieres, and Shakespeares flourished nonetheless. Far from feeling oppressed by the hierarchical authority all around him, Shakespeare–about whose copious individuality there surely cannot be the slightest question–is the author of the memorable passage that begins with “Take but degree away, untune that string, and hark! what discord follows; each thing meets in mere oppugnancy.” As A. L. Rowse has emphasized and documented in detail, the social structure of Shakespeare’s England was not only solid, its authority ever evident, but nothing threw such fear into the people as the thought that authority–especially that designed to repulse foreign enemies and to ferret out traitors–might be made too loose and tenuous. Of course such authority could become too insistent at times, and ingenious ways were found by the dramatists and essayists to outwit the government and its censors. After all, it was strong social and moral authority the creative minds were living under–not the oppressive, political-bureaucratic, limitless invasive, totalitarian governments of the twentieth century.

To argue, as some libertarians have, that a solid, strong body of authority in society is incompatible with individual creativity is to ignore or misread cultural history. Think of the great cultural efflorescences of the 5th century B.C. in Athens, of 1st century, Augustan Rome, of the 13th century in Europe, of the Age of Louis XIV, and Elizabethan England. One and all these were ages of social and moral order, powerfully supported by moral codes and political statutes. But the Aeschyluses, Senecas, Roger Bacons, Molieres, and Shakespeares flourished nonetheless. Far from feeling oppressed by the hierarchical authority all around him, Shakespeare–about whose copious individuality there surely cannot be the slightest question–is the author of the memorable passage that begins with “Take but degree away, untune that string, and hark! what discord follows; each thing meets in mere oppugnancy.” As A. L. Rowse has emphasized and documented in detail, the social structure of Shakespeare’s England was not only solid, its authority ever evident, but nothing threw such fear into the people as the thought that authority–especially that designed to repulse foreign enemies and to ferret out traitors–might be made too loose and tenuous. Of course such authority could become too insistent at times, and ingenious ways were found by the dramatists and essayists to outwit the government and its censors. After all, it was strong social and moral authority the creative minds were living under–not the oppressive, political-bureaucratic, limitless invasive, totalitarian governments of the twentieth century. Libertarians, whom I herewith stipulate to be as patriotic and loyal American as any conservatives, do not, in my judgment, see the national and world picture as I have just drawn in. For them the essential picture is not that of a weakened, softened, and endangered nation in a world of Soviet Unions and Chinas and their satellites, but, rather, an American nation swollen from the juices of nationalism, interventionism and militarism that really has little to fear from abroad. Conservatives remain by and large devoted to the smaller patriotisms of family, church, locality, job and voluntary association, but they tend to see these as perishable, as destined to destruction, unless the nation in which they exist can recover a degree of eminence and international authority it has not had since the 1950’s. To libertarians on the other hand, judging from many of their writings and speeches, it is as though the steps necessary to recovery of this eminence and international authority are more dangerous to Americans and their liberties than any aggressive, imperialist totalitarianisms in the world.

Libertarians, whom I herewith stipulate to be as patriotic and loyal American as any conservatives, do not, in my judgment, see the national and world picture as I have just drawn in. For them the essential picture is not that of a weakened, softened, and endangered nation in a world of Soviet Unions and Chinas and their satellites, but, rather, an American nation swollen from the juices of nationalism, interventionism and militarism that really has little to fear from abroad. Conservatives remain by and large devoted to the smaller patriotisms of family, church, locality, job and voluntary association, but they tend to see these as perishable, as destined to destruction, unless the nation in which they exist can recover a degree of eminence and international authority it has not had since the 1950’s. To libertarians on the other hand, judging from many of their writings and speeches, it is as though the steps necessary to recovery of this eminence and international authority are more dangerous to Americans and their liberties than any aggressive, imperialist totalitarianisms in the world.

Vooreerst is het belangrijk om op te merken dat sommigen een schijnbare paradox vaststellen bij Burkes gedachtegoed. Zo was hij enerzijds een fervente criticus van het Britse koloniale bestuur in Indië en ondersteunde hij de Amerikaanse revolutionairen in hun onafhankelijkheidsstrijd, anderzijds was hij een fervente tegenstander van de Franse revolutionairen. De meeste auteurs wijzen echter op de continuïteit die men in deze attitudes aantreft, vooral wanneer men nauwgezet de Reflections on the revolution in France (1790) erop naleest. In dit werk, waarvoor hij zo bekend (of berucht) is geworden als vader van het moderne politieke conservatisme, maakt hij een duidelijk onderscheid tussen de traditie van de (Engelse) Glorious Revolution (1688) (en die hij ook terugvond bij de Amerikaanse revolutie) en de Franse revolutionairen van 1789 en nadien.

Vooreerst is het belangrijk om op te merken dat sommigen een schijnbare paradox vaststellen bij Burkes gedachtegoed. Zo was hij enerzijds een fervente criticus van het Britse koloniale bestuur in Indië en ondersteunde hij de Amerikaanse revolutionairen in hun onafhankelijkheidsstrijd, anderzijds was hij een fervente tegenstander van de Franse revolutionairen. De meeste auteurs wijzen echter op de continuïteit die men in deze attitudes aantreft, vooral wanneer men nauwgezet de Reflections on the revolution in France (1790) erop naleest. In dit werk, waarvoor hij zo bekend (of berucht) is geworden als vader van het moderne politieke conservatisme, maakt hij een duidelijk onderscheid tussen de traditie van de (Engelse) Glorious Revolution (1688) (en die hij ook terugvond bij de Amerikaanse revolutie) en de Franse revolutionairen van 1789 en nadien.