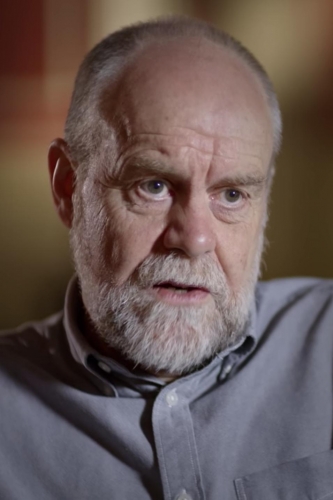

Ronald Lasecki :

La géopolitique et la géostratégie de l'Iran

Ex: https://xportal.pl/?p=38885

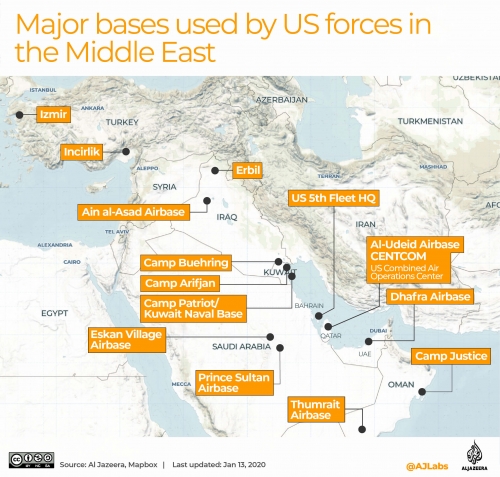

L'assassinat du général iranien Kasem Suleimani et du commandant de la milice chiite irakienne Kataib Hezbollah, Abu-Mahdi al-Mohandes, par les Américains à Bagdad le 3 janvier 2020, et la forte augmentation de la tension qui s'en est suivie dans les relations entre Washington et Téhéran, ont à nouveau tourné l'attention du monde vers l'Iran.

Une forteresse rocheuse naturelle

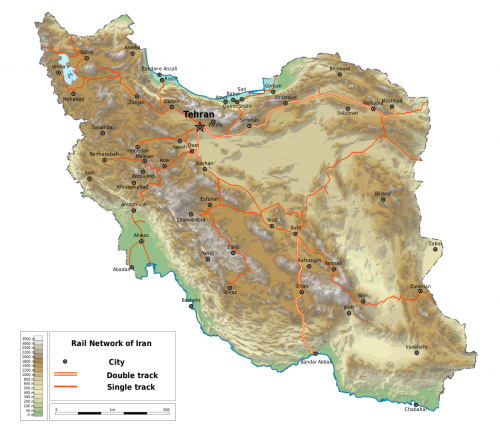

C'est le pays le plus grand et le plus peuplé de la région, avec une superficie de 1.648.000 km², ce qui en fait le 19e plus grand pays du monde, et une population de 83 millions d'habitants, ce qui en fait le 17e plus grand pays du monde [1]. À titre de comparaison, l'Irak voisin a une superficie de seulement 438.000 km² et une population de 40 millions d'habitants [2], tandis que l'Afghanistan, au nord-est, a une superficie de 652.000 km² et une population de 34 millions d'habitants. L'Iran est donc une fois et demie plus grand que l'Irak et l'Afghanistan réunis, et sa population est plus importante que les populations combinées de ses deux petits voisins. Si une carte de l'Iran était superposée à une carte de l'Europe, elle serait plus grande que toute l'Europe occidentale: Péninsule ibérique, France, Benelux et Allemagne [3].

La deuxième caractéristique du pays réside dans ses frontières géopolitiques naturelles: à l'ouest se trouve la chaîne de montagnes du Zagros, composée de plusieurs chaînes parallèles, qui s'étend sur 1600 km. et se raccordant au nord aux montagnes kurdes et au Taurus arménien; au nord se trouve la chaîne d'Elburn; à la frontière avec la plaine touranienne, au nord-est se trouve la chaîne de Kopet-Dag, qui fait partie des montagnes turkmènes (Khorosan); à la frontière avec l'Afghanistan se trouvent de nombreuses chaînes des montagnes afghanes centrales qui convergent vers l'est en direction de l'Hindu Kush ; au sud se trouvent les montagnes Suleiman qui s'étendent vers le sud; sur la côte du golfe d'Oman se trouvent des montagnes peu élevées (jusqu'à 2500 m. d'altitude - Monts Mekran) [4]. Toutes ces chaînes forment une forteresse rocheuse naturelle, extrêmement difficile à conquérir de l'extérieur.

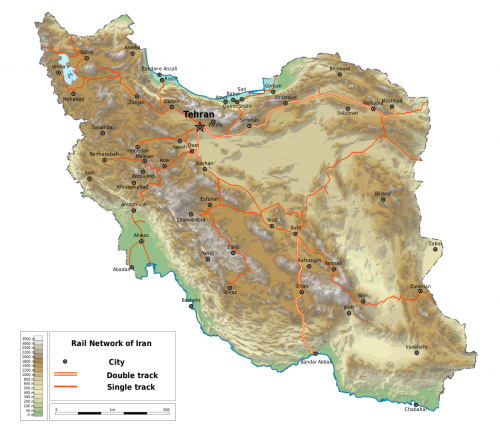

La longueur totale des frontières de l'Iran est de 8640 km, dont 566 km sur la frontière avec la Turquie, naturellement fortifiée par des montagnes, 756 km sur la frontière, également sécurisée, avec l'Azerbaïdjan, et 45 km sur la frontière avec l'Arménie [5]. L'expansion nord-ouest de l'Iran se heurte non seulement à des obstacles politiques relatifs sous la forme des centres de pouvoir turcs et russes, mais aussi à des obstacles géographiques et climatiques objectifs sous la forme de chaînes de montagnes difficiles à franchir. La frontière avec le Turkménistan, longue de 1190 km, cache de l'autre côté le désert aride et sablonneux de Karakoum. D'une longueur totale de 1843,9 km. D’autres montagnes couvrent les frontières de l'Iran avec l'Afghanistan et le Pakistan ; ici, l'expansion de part et d'autre est découragée par le terrain et l'aridité des terres des deux côtés de la frontière.

La frontière maritime septentrionale de l'Iran s'étend sur 843 km et comprend la côte de la mer Caspienne, dont les monts Elbours sont séparés par l'étroite plaine de la Transcaspienne (ce relief a été exploité par les pêcheurs du 18e siècle). La Russie a conquis temporairement les provinces perses de Mazanderan et d'Astrabad durant les années 1723-1732 [6]). Le littoral sud est de 2106 km de long et s'étend sur le golfe Persique, le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz. Au rétrécissement formé par ce dernier se trouve le port le plus important d'Iran dans la ville de Bandar Abbas. Il s'agit d'un point stratégiquement sensible et, en l'absence d'autres ports importants, l'Iran ne peut aspirer à être une puissance maritime, restant avant tout une puissance terrestre.

Frontière entre l'Irak et l'Iran

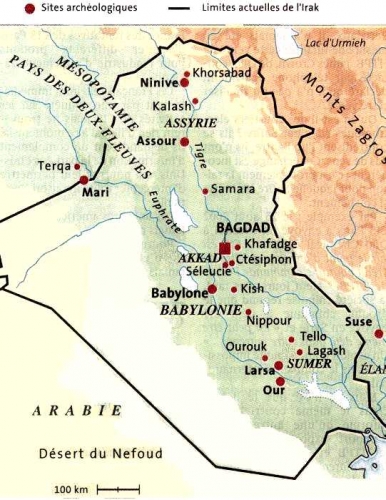

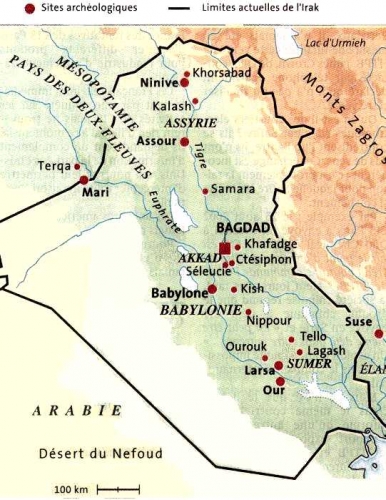

Les conditions géopolitiques les plus favorables à l'expansion de l'Iran sont créées par les 1608 km de la longue frontière de ce pays avec l'Irak. Les montagnes kurdes mentionnées ci-dessus disparaissent du côté irakien de la frontière, au sud du Kurdistan irakien. Du côté iranien s'élève la chaîne des Zagros, qui fait office de mur défensif (plus de 4 000 m d'altitude), tandis que du côté irakien s'étend la plaine plate et fertile de la Mésopotamie. En combinant son propre potentiel démographique avec le potentiel économique de la plaine mésopotamienne, avec les conditions qui lui donnent un avantage territorial et démographique significatif sur l'Irak, l'Iran serait en mesure d'atteindre la position d'une superpuissance. Le déroulement de la guerre Irak-Iran de 1980-1988 indique que, malgré la supériorité technique et la meilleure organisation des habitants des plaines, les tentatives d'attaque de la forteresse naturelle iranienne, entourée de chaînes de montagnes, s'avèrent trop difficiles pour eux.

Les racines du conflit Irak-Iran remontent à un passé lointain, lorsqu'en 1847, la frontière terrestre séparant les deux pays a été tracée de manière inexacte. Dans les années 1950 et 1960, l'objet du litige était le mouillage de Khoramshahr et l'île d'Abadan, revendiqués par l’Irak, qui exigeait que les navires iraniens soient escortés par des pilotes irakiens. En avril 1969, Bagdad s'est déclaré propriétaire du fleuve Shatt al-Arab et a interdit aux navires étrangers d'y pénétrer. Cette déclaration n'a pas été acceptée par l'Iran, qui a envoyé des navires de guerre pour protéger ses propres navires. Le différend a été temporairement réglé par l'accord de compromis signé à Alger en 1975.

Les racines du conflit Irak-Iran remontent à un passé lointain, lorsqu'en 1847, la frontière terrestre séparant les deux pays a été tracée de manière inexacte. Dans les années 1950 et 1960, l'objet du litige était le mouillage de Khoramshahr et l'île d'Abadan, revendiqués par l’Irak, qui exigeait que les navires iraniens soient escortés par des pilotes irakiens. En avril 1969, Bagdad s'est déclaré propriétaire du fleuve Shatt al-Arab et a interdit aux navires étrangers d'y pénétrer. Cette déclaration n'a pas été acceptée par l'Iran, qui a envoyé des navires de guerre pour protéger ses propres navires. Le différend a été temporairement réglé par l'accord de compromis signé à Alger en 1975.

Les plans opérationnels de l'armée irakienne dans la guerre contre l'Iran, qui a débuté le 22 septembre 1980 par une attaque aérienne de l'Irak sur les positions iraniennes, prévoyaient la destruction de l'armée iranienne dans un délai de 10 à 14 jours et la prise des zones contestées du Khuzestan et de certaines parties de la province d'Ilam, après quoi Téhéran devait proposer des pourparlers au cours desquels il était prévu de négocier un traité de paix favorable à l'Irak. L'objectif de l'armée de l'air irakienne dans les premières semaines de la guerre était de prendre le contrôle de l'air, de détruire les bases aériennes iraniennes, de bombarder les zones de dislocation des forces terrestres iraniennes, ainsi que les installations industrielles de Téhéran, Abadan, Kermanshah et Ispahan, et les installations minières et de pompage de l'île de Khark. Malgré la réalisation de 100 à 150 vols de combat par jour jusqu'à la fin du mois de septembre, les Irakiens n'ont pas réussi à atteindre ces objectifs en raison, notamment, d'une mauvaise reconnaissance de l'emplacement des installations et de leurs défenses et de l'inexpérience des pilotes dans la destruction d'installations terrestres relativement petites et souvent cachées. À la fin du mois de décembre 1980, l'offensive terrestre irakienne s'est également effondrée, rencontrant initialement une résistance relativement faible de la part des volontaires, de la police, des unités de gendarmerie et d'un petit nombre d'unités d'artillerie défendant des nœuds de communication et des emplacements particuliers, mais entravée par les conditions naturelles sous la forme d'un terrain montagneux et d'un climat rigoureux [7].

Une exception au type de frontière Irak-Iran décrit ci-dessus est la province iranienne du Khuzestan, qui s'étend sur une longueur de 200 km, avec le fleuve Shatt el-Arab, qui est le débouché commun de l'Euphrate et du Tigre dans le golfe Persique. Le Khuzestan est une région de plaines et de marécages, donc bien qu'elle soit située sur le versant occidental des monts Zagros, elle est parfaitement adaptée à la défense contre d'éventuels agresseurs venant de l'ouest, et elle a effectivement joué ce rôle lors de la lutte contre l'agression irakienne dans les années 1980. Cependant, la province est habitée par des Arabes de souche organisés selon des modes de loyauté essentiellement claniques, plutôt que persanes, ce qui, dans le passé, avait déjà été un facteur de déstabilisation du pouvoir iranien sur place.

A la fin du 19e siècle, le Khuzestan était surtout connu pour ses vols et ses enlèvements. Les fonctionnaires de la cour impériale des Qajars ne venaient que rarement dans ses steppes sauvages et toujours sous escorte militaire. Le Khuzestan était dirigé par le cheikh Khazal de Muhamrah, qui tirait ses revenus de la collecte de tributs auprès des caravanes commerciales. La Perse confie toutefois l'administration des douanes aux Belges, ce qui incite le cheikh à demander un protectorat à Londres en 1898. L'ambassadeur britannique de l'époque à Téhéran, Sir Mortimer Durand, a donné une réponse évasive, ne voulant pas fâcher le Shah. Au même moment, cependant, le voyageur australien William Knox D'Arcy découvre des gisements de pétrole au Khuzestan et obtient du Shah une concession pour leur exploitation exclusive. Dans cette situation, un autre ambassadeur britannique, Sir Arthur Hardinge, a fait en sorte que le Khuzestan soit placé sous protectorat britannique en 1909. En contrepartie, les tribus subordonnées au cheikh Khazal ont promis de ne pas attaquer les installations de l'Anglo-Persian Oil Company et de ne pas kidnapper le personnel en charge du forage.

La situation n'a été renversée qu'après la révolution nationaliste de 1921, par le futur Shah Reza, lorsqu'en 1924 le Khuzestan a été contrôlé par des garnisons de l'armée iranienne et que le Sheikh Khazal a été amené à Téhéran sous bonne garde. Cependant, cela n'a pas diminué l'influence de l'Anglo-Persian Oil Company (rebaptisée Anglo-Iranian Oil Company en 1933), qui a même maintenu sa propre force de police à Abadan. Cet état de fait a duré jusqu'en 1951, lorsque le pétrole iranien a été nationalisé par le Premier ministre Mohammad Mossadegh, qui a été renversé deux ans plus tard par un coup d'État organisé par les Américains. La reconquête définitive du Khuzestan par les Iraniens n'a eu lieu qu'après la révolution de 1979. Ce fait revêt une grande importance pour l'Iran, puisque 85% du pétrole et du gaz produits par le pays proviennent de cette région [8].

La Mésopotamie, clé de la puissance de l'Iran

Jusqu'au développement de la navigation océanique, les routes les plus importantes reliant l'Inde et la Méditerranée passaient par l'Iran. Les monts Zagros, habités par les Perses, constituent en fait un pont terrestre entre l'Asie occidentale et la péninsule indienne. Cependant, il s'agit d'une route ardue en raison du terrain montagneux défavorable. Il est extrêmement coûteux de développer des infrastructures et de l'industrie sur les pentes de ces montagnes. Le transport de matériel et de troupes à plus grande échelle est impossible. Ce sont les raisons pour lesquelles les tentatives successives d'occupation de l'Iran par des forces extérieures ont échoué. Mais c'est aussi un facteur déterminant de l'efficacité relativement faible de l'économie iranienne et de la pauvreté relative de sa population: le PIB/personne mesuré en termes de pouvoir d'achat était en 2019 de 17.600 dollars, ce qui plaçait l'Iran au 95e rang mondial [9]. Le marché du pétrole et du gaz protège l'Iran d'une dégradation économique complète, mais ne constitue pas une source de ressources suffisante pour sortir le pays de la pauvreté. La situation est exacerbée par les sanctions imposées par les États-Unis depuis l'automne 2018 et l'embargo absolu imposé en mai 2019 par Washington sur les importations de pétrole iranien.

Enfin, la dernière conséquence de la forme spécifique de l'espace iranien est la difficulté stratégique de lancer des attaques à partir de celui-ci vers les plaines à l'ouest; les difficultés de transport dans les chaînes de Zagros limitent les options non seulement des forces d'invasion extérieures potentielles mais aussi des Iraniens eux-mêmes. Afin d'étendre son influence en Irak, Téhéran doit faire appel aux acteurs nationaux manifestant des sympathies pro-iraniennes dans le pays. Lorsque l'Iran a combattu le gouvernement irakien politiquement intégré dans les années 80, il n'a rien gagné, malgré de lourdes pertes. Positionné contre un Irak post-Saddam après 2003, avec une majorité chiite tournée vers Téhéran, il est rapidement devenu un acteur majeur et a eu accès à des ressources pour poursuivre son expansion dans la région. Un facteur clé de la géostratégie iranienne est donc de gagner des alliés dans les basses terres fertiles de la Mésopotamie, ce qui est actuellement facilité par la proximité religieuse des chiites des deux côtés de la frontière Iran-Irak.

Pendant la guerre de 1980-1988, la stratégie de l'Iran était dictée par sa géopolitique: la guerre devait être résiliente et préventive du point de vue iranien; l'offensive irakienne devait être contenue dans des positions fortement défendues dans les monts Zagros, à la périphérie des villes d'Abadan, de Khoramshahr, d'Alwaz, de Dezful, de Shushtar, de Musian et de Mehran, pour ensuite vaincre l'agresseur dans une contre-offensive et déplacer les hostilités en territoire irakien. Après une pause de trois semaines dans les hostilités, l'Iran lance une attaque contre les positions irakiennes en janvier 1981, débloquant (au prix de lourdes pertes) la liaison avec Abadan qui avait été perdue à l'automne. En septembre de la même année, l'offensive "Thamil ul Aimma" est menée. Le 22 mars 1982, l'Iran a mené avec succès l'opération "Fath", qui a permis de libérer environ 2000 km² du territoire iranien de l'occupation irakienne. Une autre offensive iranienne réussie, "Quds", a débuté le 30 avril 1982 et a permis de reprendre Khoramshahr, de libérer de l'occupation irakienne 5000 km² supplémentaires de territoire iranien dans le Khuzestan, et de repousser définitivement l'agresseur au-delà des frontières de l'Iran.

La partie iranienne a eu moins de succès dans ses tentatives d'introduire des opérations militaires en territoire irakien: en 1988, Téhéran avait mené 23 opérations offensives, au cours desquelles les Iraniens n'ont pas réussi à percer les défenses très efficaces des forces irakiennes bien équipées sur la ligne défensive fortifiée créée par l'Irak. Les plus importantes de ces offensives ont été: l'opération "Ramadan béni" visant à s'emparer de Bassora et à couper l'Irak du golfe Persique. (13 juillet-5 août 1982), au cours de laquelle la partie iranienne a perdu 18.000 soldats, 220 chars et 133 véhicules de transport, ce qui a permis de déplacer la ligne de front de 7 km seulement vers l'ouest; l'offensive "Badr" visait à couper Bassora du reste de l'Irak (mars 1985) ; dans cette opération, l'Iran a perdu 15.000 à 30.000 tués et blessés; l'offensive "Wal-Fajr 8" visant à capturer le port d'Al-Faw et la base navale d'Umm-Kasr (février-mars 1986) qui s'est soldée par un demi-succès avec la prise du port d'Al-Faw et d'une partie de la péninsule du même nom. Malgré le fait que l'Iran ait engagé des forces importantes en hommes et en matériel, il n'a pas réussi dans deux offensives ultérieures, "Karbala" et "Fath"(mai 1986-décembre 1987), à provoquer l'effondrement militaire de l'Irak, qui, lors de sa propre offensive en avril-juin 1988 a repris la péninsule d'Al-Faw aux Iraniens, et a repoussé leurs troupes de la région de Bassora, Madjun, Zubaidat et Mehran [10]. Le 20 août 1988, une trêve est signée, et le 10 février 1991, après que l'Irak ait fait des concessions sous la pression de l'ONU en réponse à l'attaque irakienne contre le Koweït le 2 août 1990, un traité de paix est signé rétablissant le statu quo ante bellum [11].

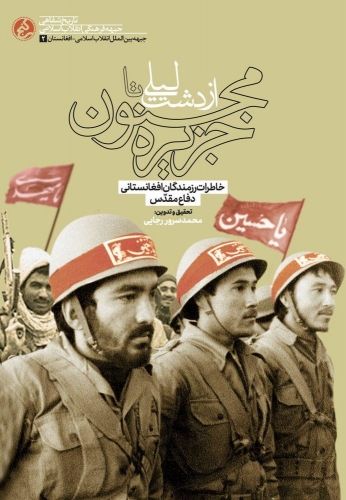

Volontaires afghans pendant la guerre Iran/Irak.

La guerre Irak-Iran est donc un exemple rare de conflit qui s'est soldé par une défaite relative des deux parties: l'Irak a échoué sur le plan stratégique, l'Iran sur le plan tactique. Le bilan du conflit pour l'Iran comprend un million de victimes (dont 300.000 morts), un coût de 645 milliards d'euros avec, en sus, la ruine des infrastructures et de l'économie [12]. Le conflit a mis en évidence l'importance de la chaîne de montagnes du Zagros: d'une part, l'impossibilité pour le pouvoir en place en Mésopotamie de vaincre le pouvoir perse, et d'autre part, l'insuffisance du potentiel du pouvoir perse issu de la ceinture de peuplement Zagros-Elburs pour soumettre la Mésopotamie seul avec un soutien insuffisant des forces locales.

La direction de l'est

Si l'on considère la géographie de l'Iran, il faut enfin mentionner brièvement les régions situées à l'est de la principale ceinture de peuplement de Zagros-Elburs: ce sont des régions inhospitalières et parmi les moins accueillantes pour l'homme. Les zones de plaine sont principalement le Grand désert de sel à l'est de Téhéran et de Koum, et le désert du Dasht-e Lut qui s'étend vers le Baloutchistan. La surface du premier, comme son nom l'indique, est une couche de sel mélangée à une épaisse couche de poussière (désert de salpêtre). Ce dernier est un désert de type sableux. Des températures de 70°C y ont été enregistrées et c'est l'un des endroits les plus secs et les plus chauds du monde. Les deux déserts sont inhabités et inhabitables. Les chaînes de montagnes arides environnantes entre les villes de Yazd et de Karman sont les régions dans lesquelles les reliques religieuses de Mazda ont finalement été repoussées après des siècles d'islamisation de l'Iran [13].

Les déserts des hauts plateaux iraniens sont de vastes plaines avec des couches sédimentaires horizontales résistantes au dégel et altérées, de type conglomérat. Les chaînes de montagnes Elburn, Kopet-Dag, les montagnes centrales d’Iran et les montagnes du Tabask, entourant le Grand Désert de Sel, et les chaînes de montagnes Kuh-e Behan (au sud-ouest) et les montagne de l’Est iranien (au nord-est) entourant le Dasht-e Lut empêchent l'entrée de masses d'air humide, ce qui détermine des précipitations extrêmement faibles (60-100 mm) et des températures de l'air très élevées en même temps. Le climat des deux déserts est de type continental subtropical. Presque toute l'année, le ciel est sans nuage, l'air est sec, en été il y a une grande chaleur, des brouillards secs et des tempêtes de poussière. Dans la partie centrale des deux déserts, on trouve des bandes de sables barchan qui, dans le cas du Dash-e Lut (où leur étendue est plus grande), se déplacent si rapidement qu'elles provoquent l'enfouissement des installations humaines: puits, postes d'eau, terres cultivées et structures. La végétation naturelle est très rare et se limite à de petits buissons de tamaris et à deux ou trois espèces de marais salants [14].

Dasht i-Lut.

Dans ce contexte, l'activité limitée de l'Iran dans l'est et le nord-est n'est pas surprenante: son épisode le plus notable était de nature réactive et se limitait à une augmentation temporaire de la tension dans les relations entre Téhéran et Kaboul - il s'agissait de la réaction de l'Iran au meurtre de dix diplomates iraniens et d'un correspondant de l'IRNA par les Talibans lors de l'assaut du consulat iranien à Mazar-i-Sharif en septembre 1998. L'Iran a alors mobilisé 70.000 soldats à la frontière avec l'Afghanistan et l'indignation générale en Iran a laissé entrevoir la possibilité d'une nouvelle escalade des tensions [15]. Les négociations sur la libération des otages iraniens ont été pilotées depuis Téhéran par le général K. Suleimani, qui a également participé à la préparation des plans stratégiques pour une éventuelle guerre contre l'Afghanistan. À cette époque, le général Suleimani était également chargé d'assurer la sécurité de la frontière orientale du pays, où passent les routes de la contrebande de drogue en provenance d'Afghanistan [16].

L'activité la plus récente de Téhéran en Afghanistan et au Pakistan s'est limitée à la mobilisation de volontaires chiites dans ces pays pour combattre en Syrie. Dans le cas de l'Afghanistan, ils sont appelés "Fatemjun" et sont recrutés parmi les Khazars chiites et les réfugiés afghans en Iran. La tradition de l'implication de Fatemjun aux côtés de Téhéran remonte aux années de la guerre Irak-Iran. Beaucoup moins nombreux sont les volontaires chiites du Pakistan appelés "Zajnabjum". Ces deux catégories de volontaires ne reçoivent qu'une formation militaire de base dispensée par l'Iran ou le Hezbollah, qui dure généralement de 20 à 45 jours [17] et leurs pertes humaines dans la guerre en Syrie ont été très élevées [18].

Principes et instruments de la stratégie de l'Iran

La portée des activités de l'Iran à l'ouest, en Irak, est beaucoup plus large. La percée s'est produite avec l'agression américaine contre l'Irak le 19 mars 2003, qui a conduit, trois semaines plus tard, à la chute de Saddam Hussein - un objectif que l'Iran n'avait pas réussi à atteindre pendant la guerre de huit ans avec l'Irak en 1980-1988. En quelques mois, l'Iran a mis en œuvre une stratégie d'actions hybrides visant à augmenter le coût de l'occupation yankee de l'Irak et à façonner sa scène politique dans le sens d'une complémentarité avec les intérêts de Téhéran. La stratégie de l'Iran a tenu compte de sa faible puissance militaire et de sa faible efficacité dans un conflit conventionnel à grande échelle, en se concentrant sur les opérations asymétriques et en évitant les affrontements avec des concurrents plus forts. Cette stratégie a apporté à Téhéran un succès sans précédent et, en 2011, lorsque l'occupation américaine de l'Irak a officiellement pris fin, elle a élevé son statut international à celui d'une puissance régionale internationalement reconnue.

La base doctrinale de l'interventionnisme iranien au nom du chiisme, de l'islam en tant que tel, ainsi que la reconnaissance de "l'indépendance, de la liberté et du règne de la justice et de la vérité" comme droit de "tous les peuples du monde" et le soutien à "la lutte des combattants de la liberté contre les oppresseurs dans tous les coins du globe" sont contenus dans la Constitution de la République islamique d'Iran du 3. décembre 1979 (Préambule, article 3 (Objectifs de l'État), article 152 (Principes de la politique étrangère), article 154 (Indépendance, soutien à la lutte juste) et article 155 (Asile) [19]. Une autre source est le "Règlement général des forces armées de l'Iran" de 1992 qui fait référence à la fois au facteur géostratégique sous la forme du terrain de l'Iran ainsi qu'au rôle des forces armées conventionnelles (notamment les forces disposant de missiles) et à l'importance du moral sous la forme de l'énergie islamique révolutionnaire. L'armée de la République islamique d'Iran (Artesh-e Jomuri-ye Islami-je Iran, en abrégé Artesh) et le Corps des gardiens de la révolution islamique (Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Islami, connu sous son acronyme anglais IRGC) [20] doivent être à la base de la mise en œuvre de la stratégie militaire de l'Iran.

L'IRGC, fondé le 22 avril 1979 sur ordre de l'Ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989), joue un rôle particulier dans la mise en œuvre de la stratégie militaire de l'Iran. L'article 150 de la Constitution iranienne lui confie la tâche de "défendre la Révolution et ses réalisations" [21]. Elle compte 190.000 soldats (dont: forces terrestres – 150.000, marine – 20.000, armée de l'air – 15.000, force Quds – 5.000) et 450.000 réservistes sous la forme de la milice Basij [22]. Une unité spéciale au sein de l'IRGC est la Force Quds (Force de Jérusalem), dont la tâche décrite par l'ayatollah Ali Khamenei en 1990 est "d'établir des cellules populaires du Hezbollah dans le monde entier", tandis que le commandant de l'IRGC, le général Mohammad Ali Jafari, a déclaré en 2016 que "la mission de la Force Quds est une mission extraterritoriale visant à aider les mouvements islamiques, à étendre la Révolution islamique et à renforcer la résistance et l'endurance des peuples qui souffrent dans le monde et des personnes qui ont besoin d'aide dans des pays comme le Liban, la Syrie et l'Irak"[23]. Le premier commandant de la force Quds était le général de brigade Ahmad Vahidi, remplacé par le général K. Suleimani vers 1998 [24]. Pendant la période où il commandait les Quds, la formation a établi une vingtaine de camps d'entraînement rien qu'en Iran, ainsi que des centres similaires au Liban et probablement au Soudan [25].

Le point de référence de la force Quds est l'"axe de la résistance", formé par des acteurs étatiques et non étatiques soutenus par l'Iran dans la région du Moyen-Orient: la Syrie sous Bachar el-Assad, le Hezbollah libanais (45.000 combattants), les milices chiites en Irak (75.000 à 145.000 combattants actifs dans plus de 35 milices), les Houthis au Yémen (10.000 à 30.000. combattants), l'opposition au Bahreïn [26] et les organisations palestiniennes (sunnites) Hamas (25.000 combattants), Jihad islamique palestinien (8.000 combattants) et Front populaire de libération de la Palestine - Commandement général (800 combattants) [27]. Cependant, l'importance de l'Iran s'accroît également en Afrique, où ses alliés comprennent le Mouvement islamique chiite du Nigeria, qui est persécuté par les autorités sunnites d'Abuja et est dirigé par le cheikh Ibrahim Zakzaky [28].

Le théâtre d'opérations irakien après 2003

Cependant, le domaine clé de la stratégie politique de l'Iran après 2003 est devenu l'Irak voisin. En gagnant de l'influence en Irak, Téhéran se construit une profondeur stratégique et un canal d'influence sur des entités telles que le Kurdistan, la Jordanie, le Koweït et l'Arabie saoudite. La stratégie de l'Iran en Irak consiste essentiellement à gagner des alliés parmi la majorité chiite locale. Bien que la plupart des chiites irakiens n'aient aucun penchant pour le khomeinisme, un nombre important de leurs militants ont reçu une formation en Iran, ont trouvé refuge en Iran par le passé ou ont bénéficié de l'aide de Téhéran.

Le premier allié chronologique de l'Iran a été le Conseil suprême de la révolution islamique en Irak (SCIRI), fondé dès 1982, dont le bras armé est devenu le Corps Badr, rebaptisé ensuite Organisation Badr, qui est devenu à son tour indépendant du SCIRI. Badr était initialement composé de prisonniers de guerre chiites de la guerre Irak/Iran et, plus tard, également de réfugiés politiques chiites de l'Irak de Saddam. Après 2003, il s'agissait déjà d'un groupe bien formé, idéologiquement mûr et discipliné, dont le chef Hadi al-Ameri prônait des liens étroits entre les chiites irakiens et l'Iran. D'autres organisations similaires comprennent Asaib Ahl al-Haq sous la direction de Quais al-Khazali, Kataib Sajid al-Szuhada sous la direction d'Abu Mustafa al-Szaibani, et Kataib Hezbollah sous le commandement du commandant Jamal Jafar Mohammad al-Ibrahimi (également connu sous le nom d'Abu Mahdi al-Mohandes [30]), qui a été assassiné en même temps que K. Suleimani.

Le premier allié chronologique de l'Iran a été le Conseil suprême de la révolution islamique en Irak (SCIRI), fondé dès 1982, dont le bras armé est devenu le Corps Badr, rebaptisé ensuite Organisation Badr, qui est devenu à son tour indépendant du SCIRI. Badr était initialement composé de prisonniers de guerre chiites de la guerre Irak/Iran et, plus tard, également de réfugiés politiques chiites de l'Irak de Saddam. Après 2003, il s'agissait déjà d'un groupe bien formé, idéologiquement mûr et discipliné, dont le chef Hadi al-Ameri prônait des liens étroits entre les chiites irakiens et l'Iran. D'autres organisations similaires comprennent Asaib Ahl al-Haq sous la direction de Quais al-Khazali, Kataib Sajid al-Szuhada sous la direction d'Abu Mustafa al-Szaibani, et Kataib Hezbollah sous le commandement du commandant Jamal Jafar Mohammad al-Ibrahimi (également connu sous le nom d'Abu Mahdi al-Mohandes [30]), qui a été assassiné en même temps que K. Suleimani.

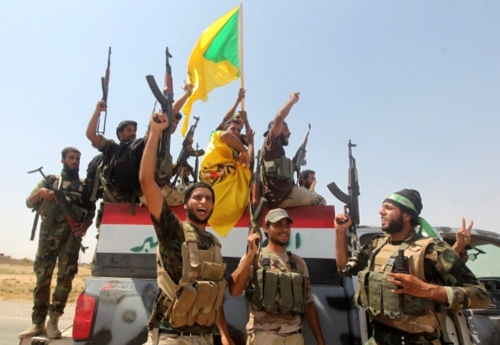

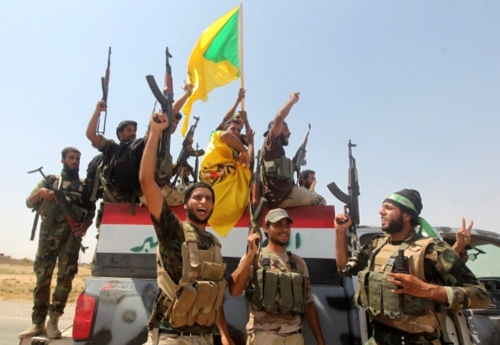

Après les succès de l'offensive de l'ISIS en Irak en juin 2014, Bagdad, sous la pression de Téhéran, a lancé le programme des forces de mobilisation populaire (également connu sous le nom d'unités de mobilisation populaire, al-Hashd al-Shabi), dans le cadre duquel les milices qui combattent l’ISIS reçoivent des salaires versés par les autorités irakiennes, sont approvisionnées en armes à leurs frais et agissent officiellement comme des organes de l'État. La base idéologique des activités d'al-Hashd al-Shabi a été fournie par la fatwa du grand ayatollah Ali al-Sistani, également émise en juin 2014. En décembre 2016, les milices al-Hashd al-Shabi ont été officiellement intégrées aux forces armées irakiennes et, depuis mars 2018, elles ont droit aux mêmes privilèges que les autres fonctionnaires du ministère irakien de la Défense.

Muktada as-Sadr.

La souveraineté officielle de Bagdad n'a que peu d'influence sur les loyautés et les orientations politiques réelles des différentes milices; certaines reconnaissent la souveraineté du Grand Ayatollah Ali al-Sistani, d'autres celle de Muktada as-Sadr, et d'autres encore sont fidèles à l'Iran. Les milices opèrent dans toutes les muhafazahs d'Irak, à l'exception de la région du Kurdistan irakien. La plupart de leurs combattants sont des Arabes chiites, mais il y a aussi des Arabes sunnites, des Turkmènes et même des chrétiens. Le catalyseur de l'importance de l'Iran dans al-Hashd al-Shabi a été l'assassinat par les Américains, le 3 janvier 2020, d’Abu Mahdi al-Mohandes, officiellement commandant adjoint de cette formation et également commandant de la milice Kataib Hezbollah. Né en 1954, il a passé la majeure partie de sa vie adulte en tant que réfugié politique en Iran et parle couramment le farsi en plus de l'arabe. Faleh al-Fajad, le commandant nominal d'al-Hachd al-Shabi de 2014 à 2018, n'a jamais exercé une influence ou une autorité similaire à celle d'Abou Mahdi al-Mohandes et a été démis de son poste purement symbolique par le président Haider al-Abadi en septembre 2018. Depuis lors, le poste de commandant d'al-Hashd al-Shabi est resté vacant, tandis qu'Abu Mahdi al-Mohandes est resté jusqu'à sa mort leur plus haut officier hiérarchique, responsable notamment de la logistique, de l'approvisionnement, du personnel administratif et de la politique générale de la milice.

Les alliés irakiens de Téhéran

Sa milice Kataib Hezbollah appartient à la catégorie des milices les plus proches de l'Iran qui s'orientent vers Téhéran pour des raisons idéologiques: reconnaître le principe chiite de la "vigilance" des interprètes de la loi islamique (oulémas) sur les fidèles (Velâyat-e Faqih). Pour eux, la lutte contre ISIS fait partie d'un combat plus large contre les Anglo-Saxons infidèles et les États sunnites traîtres qui les servent. La République islamique d'Iran est le fer de lance de cette lutte et le maillon le plus important de l'Axe de la Résistance. Le Kataib Hezbollah se décrit comme une "force de résistance" et souligne ouvertement ses liens avec l'Iran et sa participation aux attaques contre les occupants américains de l'Irak et leurs collaborateurs. La milice dissidente Kataib Sajid al-Szuhada du Hezbollah, dirigée par Abu Ali al-Walaija et al-Szaibani. Les raisons de la scission entre les deux formations ne sont pas claires ; selon A. A. al-Walaija, cependant, elles n'étaient pas de nature idéologique [31]. Kataib Sajid al-Shahada est avant tout un groupe armé, et dans une moindre mesure un groupe politique, se décrivant comme un "parti de résistance soutenu par la République islamique d'Iran" [32]. Pour les milices qui entrent dans la catégorie des alliés idéologiques de l'Iran, rompre les liens avec Téhéran nécessiterait une réinterprétation radicale de leur propre identité et de leur sens de l'action de leur part, cela semble donc peu probable, et les entités de cette catégorie figurent parmi les alliés les plus fiables de Téhéran en Irak.

La deuxième catégorie peut être décrite comme des "alliés politiques", partageant les idées du khomeinisme en principe, mais soulignant en même temps leur identité irakienne et essayant d'adapter le khomeinisme au contexte irakien. Cette catégorie comprend l'organisation Badr, qui fonctionne à la fois comme une milice armée et comme l'un des acteurs les plus importants de la scène politique irakienne. Le chef de l'organisation, Hadi al-Ameri, a occupé le poste de ministre des Transports de la République d'Irak de 2010 à 2014, tandis que l'influent ministère de l'Intérieur et la formation de la police fédérale placée sous son autorité sont devenus un secteur de l'administration centrale dont la gestion a été officieusement confiée à des membres de l'organisation Badr. Parmi les militants de l'Organisation Badr figuraient le ministre de l'Intérieur Mohammad al-Ghabban et son successeur de 2017-2018 Kasim al-Araji. L'organisation Badr est sans doute la plus grande entité au sein d'al-Hashd al-Shabi, représentant également un niveau relativement élevé de professionnalisme et de compétence technologique. Ses dirigeants et cadres ne se présentent pas comme des exécutants de la volonté de Téhéran, mais comme des Irakiens qui tentent d'adapter les idées de la révolution islamique iranienne aux conditions locales.

Dans la catégorie des alliés politiques de Téhéran figure également Asaib Ahl al-Haq, initialement fidèle à Muktada as-Sadr mais qui a rompu avec lui à la suite de divergences idéologiques entre M. as-Sadr et son chef Quais al-Khazali. Asaib Ahl al-Haq est armé et entraîné par l'Iran et le Hezbollah libanais dans au moins trois camps d'entraînement en Iran. L'argent, les armes et les équipements destinés à Asaib Ahl al-Haq sont introduits clandestinement à travers la frontière Iran/Irak dans le cadre du programme "Groupes spéciaux" mis en œuvre par la force Quds depuis 2005. Depuis le retrait des troupes américaines d'Irak en 2011, Asaib Ahl al-Haq a été présent sur la scène politique irakienne et ses représentants siègent au parlement irakien. L'identité du groupe a évolué, passant du nationalisme irakien de la ligne de Muktada as-Sadr à l'idée transnationale de l'Axe de la résistance promue par Téhéran, comme en témoigne la participation des combattants de la milice aux combats en Syrie et la visite de Quaisem al-Khazali à la frontière syro-israëlienne en Palestine en décembre 2017.

Emblème de Saraja Ashura.

Le cas de la milice Saraja Ashura affiliée au Conseil suprême islamique d'Irak (ISCI) est légèrement différent. Il semble s'éloigner de la rhétorique révolutionnaire de Téhéran, tandis que son ancien dirigeant Ammar al-Hakim a rompu avec l'ISCI, se présentant aux élections parlementaires de 2018 dans le cadre du ‘’Mouvement de la sagesse nationale’’ nouvellement lancé. Cependant, le groupe partage toujours une plateforme religieuse avec l'Iran sous la forme d'une version chiite de l'Islam, le fait de ses liens de longue date avec Téhéran et peut-être sa dépendance matérielle toujours existante vis-à-vis de l'Iran jouent également leur rôle. Ces trois facteurs font qu'il est difficile, et certainement lent, pour l'ISCI de s'écarter de la ligne politique de Téhéran.

La troisième catégorie d'alliés de l'Iran parmi les milices irakiennes est constituée d'entités que l'on pourrait qualifier d'"opportunistes". Il s'agit de milices qui ont été formées sous l'inspiration de l'Iran en 2012-2013 pour combattre en Syrie, puis en juin 2014 ont été intégrées à l’al-Hashd al-Shabi et ont combattu dans son cadre, également sous le commandement iranien de facto, contre ISIS à l'intérieur de l'Irak. Ces organisations n'ont aucune influence politique indépendante en Irak, elles doivent tout à la partie iranienne. S'il n'y avait pas l'Iran, elles n'existeraient probablement pas. Leurs dirigeants font montre d’un faible niveau intellectuel et n'ont très probablement aucune éducation formelle derrière eux. Le niveau intellectuel et moral des militants de base, souvent recrutés dans les couches inférieures de la société irakienne, est encore plus bas. C'est cette catégorie de milices qui est responsable des abus de guerre de la part des opposants à ISIS en 2014-2015. Des milices telles que Jund al-Imam, Saraja al-Chorasani et Harakat al-Nujaba, par exemple, qui a été formé en tant que groupe dissident d'Asaib Ahl al-Haq et dirigé par Akram al-Kaabi - un ancien commandant de l'armée du Mahdi et d'Asaib Ahl al-Haq - appartiennent à cette catégorie. Ils affichent tous haut et fort leur loyauté envers l'Iran et son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, mais cette loyauté n'est pas profondément idéologique ou intellectuelle, et la dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'Iran joue probablement un rôle clé. Si l'aide iranienne devait être interrompue, ces groupes pourraient chercher un nouveau mécène.

Le dernier groupe d'alliés de Téhéran au sein d'al-Hashd al Shabi sont des alliés qui partagent des objectifs ad hoc avec l'Iran. C'est le cas de la milice sunnite Liwa Salahaddin (51e brigade) qui opère dans la partie nord de la muhafaza de Salahaddin (près de la région de Badji, où se trouvent les plus riches champs pétrolifères d'Irak) sous le commandement de Jazan al-Jaburi. Il utilise des armes et des renseignements fournis par l’Iran, ce qui lui permet de dépasser le cercle religieux chiite et de gagner des alliés parmi les sunnites d'Irak également. Le recrutement d'Asaib Ahl al-Haq au sein de la tribu arabe sunnite des Karawi dans la Mojaza nord de Dijala a une base similaire. Cela permet à l’Iran d'élargir son cercle d'influence politique, tandis que les Karawi gagnent un soutien matériel et une légitimité politique en tant qu'entité liée à l’al-Hashd al-Shabi. L'Iran étend également son influence sur les groupes chiites non affiliés: les membres de l'administration des mosquées Imam Ali et Imam Hussein de Nadjaf et de Karbala, politiquement affiliés à l'Ayatollah A. al-Sistani, par décision d'A. M. al-Muhandis, bénéficient d'une formation militaire organisée en Irak par des vétérans de l'Organisation Badr.

al-Hashd al-Shabi.

En dehors du système al-Hashd al-Shabi, l'espace d'influence de l'Iran est constitué des secteurs de l'administration irakienne contrôlés par les membres de l'Organisation Badr et d'autres réémigrants d'Iran. Il s'agit de la police fédérale, de l'unité d'intervention d'urgence du ministère de l'intérieur, de la 5e division et de la 8e division de l'armée irakienne, ainsi que des services de sécurité et de la bureaucratie du ministère de l'intérieur. L'influence iranienne dans l'administration irakienne facilite l'accès aux ressources matérielles et aux informations ainsi que le fonctionnement des milices pro-iraniennes au sein d'al-Hashd al-Shabi, et paralyse le développement éventuel d'un nationalisme irakien à orientation anti-iranienne dans des segments clés de l'appareil institutionnel de l'État irakien.

Pendant les combats contre ISIS en 2014, l'Iran a également fourni un soutien militaire tactique aux forces peshmergas - notamment dans les zones contrôlées par l'Union patriotique du Kurdistan (UPK). Ce soutien comprenait la fourniture d'armes, de munitions, d'équipements militaires, la présence de conseillers militaires iraniens et même d'unités d'artillerie iraniennes. Pour l’Iran, il s'agissait d'éloigner la menace d'ISIS des régions situées le long de la frontière entre l'Irak et l'Iran, de diversifier le soutien aux Kurdes et de réduire ainsi leur dépendance à l'égard des États-Unis, ainsi que de réduire l'opposition kurde à la présence des milices pro-iraniennes al-Hashd al-Shabi dans les "territoires contestés" dont le gouvernement central irakien et le gouvernement régional kurde (GRK) revendiquent le contrôle.

Les infrastructures des bases militaires déjà existantes de l'armée irakienne sont utilisées comme bases logistiques et centres de soutien pour al-Hashd al-Shabi, ce qui permet aux alliés de l'Iran non seulement d'avoir accès aux infrastructures irakiennes mais aussi de compliquer politiquement d'éventuelles frappes américaines contre les centres de dislocation de ces milices. Dans le même temps, la plupart des bases utilisées par al-Hashd al-Shabi sont situées dans des zones religieusement ou ethniquement mixtes, ou dans des régions dominées par les Arabes sunnites.

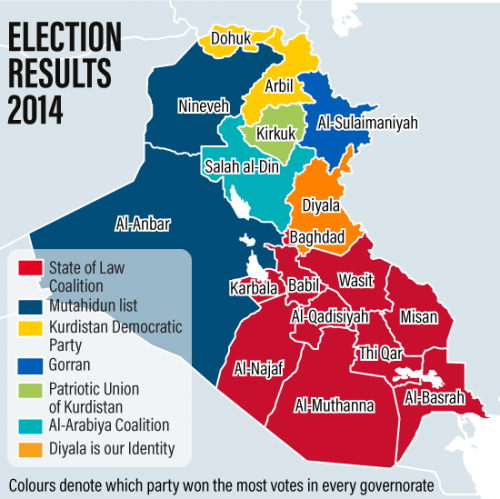

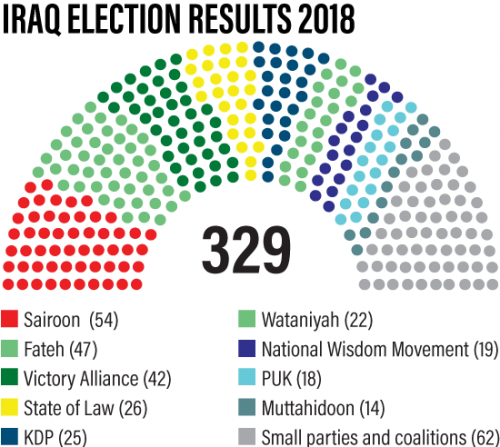

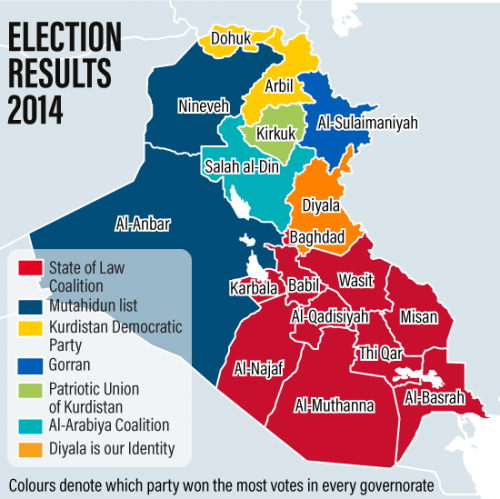

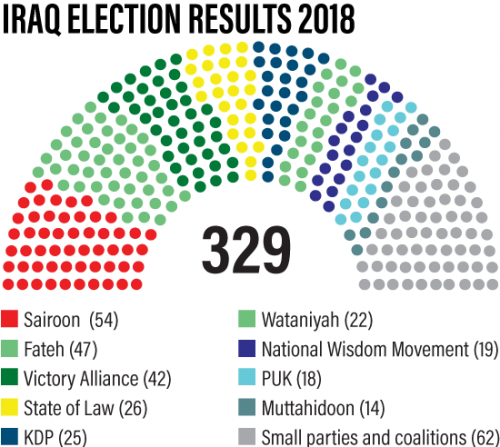

Une mesure de l'importance des milices chiites en Irak peut être observée dans les résultats de deux élections parlementaires consécutives, en 2014 et 2018. En 2014, la coalition de l'État de droit du Premier ministre Nouri al-Maliki l'a emporté (24 %), l'alliance Al-Muwatim dirigée par A. al-Hakim est arrivée en deuxième position (7,5 %) et le bloc sadriste Al-Ahrar en troisième position (7 %). En 2018, la coalition Sajrun de M. as-Sadr l'a emporté (14,3 %), tandis que la deuxième place est revenue à la coalition Fatah (13 %) formée par les forces pro-iraniennes, devant l'alliance Nasr du Premier ministre Haider al-Abadi (10,9 %). Les participations parlementaires de l'Organisation Badr n'ont pas augmenté par rapport à 2014, tandis que le nombre de parlementaires d'Asaib Ahl al-Haq a augmenté. Si l'on ajoute à cela le succès électoral des sadristes qui utilisent une rhétorique anti-oligarchique similaire, cela indique une augmentation des attitudes de contestation dans la société irakienne et une augmentation de l'électorat protestataire.

Lors des élections de 2018, sur les 329 sièges du Conseil des représentants [33], les partis affiliés à al-Hashd al-Shabi ont remporté un total de 101 sièges (Sajrun - 54, Organisation Badr - 22, Asaib Ahl al-Haq - 15, autres milices liées à l'Iran - 10), tandis que la Coalition pour l'État de droit a remporté 25 sièges, l'Alliance Nasr - 42 sièges, les partis kurdes - 56 sièges, les partis sunnites - 60 sièges, et tous les autres partis - 100 sièges. En incluant le sadriste Sajrun[34], les partis chiites favorables à l'Iran disposent ainsi de la représentation parlementaire la plus nombreuse.

Le meurtre du général K. Suleimani et du commandant A. M. al-Mohandes le 3 janvier 2020 a porté un coup sévère à la politique étrangère de l'Iran, car les deux hommes assassinés représentaient une ancienne génération de militants, formée pendant la guerre Irak-Iran et l'exil politique irakien en Iran. Ces expériences ont rapproché les militants irakiens et iraniens et ont créé des liens personnels uniques entre eux. A. M. al-Mohandes a ainsi pu être le pilier de l'influence de l'Iran auprès de son voisin occidental, tandis que le général K. Suleimani a été l'architecte de toute la politique moyen-orientale de Téhéran. Les nouveaux militants, comme le remplaçant du général K. Suleimani au poste de commandant de la force Quds, le général Esmail Ghaani, auront plus de mal à maintenir ce type de lien spécifique avec la partie irakienne.

La stratégie hybride de l'Iran

Les succès géopolitiques de Téhéran après 2003 ont été rendus possibles par la mise en œuvre habile d'une stratégie hybride, évitant l'engagement de forces propres importantes et donc une surcharge stratégique, et évitant la confrontation frontale avec des adversaires plus puissants. Cette stratégie comprenait la création, l'armement, le financement, l'entraînement, le transport et la reconnaissance d'un certain nombre de milices chiites (et parfois sunnites) capables de combattre simultanément plusieurs adversaires de l’Iran sur des théâtres de guerre distincts. L'Iran a ainsi acquis la capacité de mener (par des intermédiaires) plusieurs guerres simultanément. Le nombre d'alliés de l'Iran au Moyen-Orient après 2011 a atteint les 200.000 combattants. Le degré de contrôle de Téhéran sur ces alliés et la forme de son soutien dépendaient des caractéristiques des alliés eux-mêmes, notamment de leur niveau de sophistication technologique et organisationnelle, et des exigences d'un théâtre d'opérations donné - plus élevé dans le cas des milices syriennes et des milices irakiennes dont il est question ici, et plus faible dans le cas des Houthis yéménites et du Hezbollah libanais. L'Iran a également réussi à gagner des segments de la communauté arabe sunnite (mouvements palestiniens, certaines milices irakiennes), ouvrant ainsi une brèche dans la solidarité nationaliste traditionnelle entre Arabes et Perses, et dans la solidarité confessionnelle entre Sunnites et Chiites.

L'Iran engage des officiers supérieurs de la force Quds en tant que conseillers dans des conflits individuels; il fournit un soutien logistique, matériel et cybernétique à ses alliés; et forme des milices dans sa sphère d'influence à la fois sur son propre territoire et sur le terrain pour améliorer leur valeur idéologique ainsi que leur efficacité et leur sophistication technologique; il engage de petits groupes de spécialistes de la Force Quds et du Corps des gardiens de la révolution islamique dans des conflits spécifiques; elle fournit des armements avancés d'un type adapté aux exigences d'un théâtre d'opérations donné - technologie du renseignement, drones de combat (UAV), technologie des missiles avancés, pénétrateurs formés par explosion (EFP), bateaux explosifs télécommandés; elle forme des forces alliées selon le modèle du Hezbollah libanais [35].

L'implication de l'Iran et l'expansion de son influence sont devenues possibles dans les conditions suivantes: la désorganisation de l'État au sein duquel l'expansion de l'influence a lieu et la désorganisation des forces existantes en son sein qui sont disposées à contrer la politique de Téhéran; l'existence d'une communauté chiite qui se perçoit comme menacée dans son existence et qui s'oriente donc vers le soutien d'acteurs extérieurs; l'existence d'une voie de transport permettant à l'Iran de fournir à ses alliés des armes, du matériel et des ressources humaines, et d'acheminer vers son territoire des combattants qui suivent un entraînement ultérieur; l'absence d'acteurs capables et désireux de contrer la politique de Téhéran, et donc l'absence des fameuses "lignes rouges" marquant les limites de l'influence de l'Iran.

Stratégie multidirectionnelle et large pour l'Irak

Parmi les théâtres d'opérations dans lesquels l'Iran est engagé, l'Irak est le plus important. La situation en Irak peut avoir un impact décisif sur la stabilité et la sécurité internes de l'Iran, comme l'illustrent à la fois la guerre Irak-Iran de 1980-1988 et l'offensive d'ISIS de juin 2014 dans le nord de l'Irak. L'Irak est également le couloir de transport nécessaire pour que l'Iran reste connecté à son allié syrien et au Hezbollah libanais. Comme nous l'avons noté au début, l'Irak, qui est plus petit et moins peuplé que son voisin oriental, est plus densément peuplé et situé dans des zones de plaine plus propices à l'agriculture. La participation éventuelle de l'Iran à la reconstruction de l'Irak après la guerre et l'établissement de liens économiques étroits avec ce pays élargiraient la base économique iranienne au niveau nécessaire pour maintenir la position de l'Iran en tant que superpuissance et hégémon régional. Pour engager les capacités de l'Irak en fonction de ses besoins, l'Iran a toutefois besoin d'alliés sur le terrain qui lui sont favorables et partagent son orientation, sans lesquels son potentiel de mobilisation de sa puissance est insuffisant pour guider les politiques de Bagdad.

Depuis le renversement de Saddam Hussein par les Américains en 2003, l'Iran a donc profondément pénétré la communauté chiite irakienne et, dans une moindre mesure, d'autres acteurs en Irak, dans le but de façonner la politique interne et l'orientation stratégique du pays dans une direction conforme à ses exigences en matière de sécurité. Les principaux objectifs de Téhéran en Irak restent le retrait des Américains et l'influence sur le processus de formation de l'État irakien. À cette fin, l'Iran a investi des ressources importantes dans un certain nombre de groupes politiques et militaires souvent rivaux en Irak.

La communauté chiite irakienne est si hétérogène sur le plan interne (par exemple, les sadristes nationalistes contre les milices khomeinistes, l'organisation Badr systémique contre l'Asaib Ahl al-Haq anti-systémique) qu'il sera impossible dans un avenir prévisible de l'organiser en une formule politique et militaire unifiée sur le modèle du Hezbollah libanais. Au lieu de cela, Téhéran gagne à ses propres fins les rivalités politiques au sein du système politique irakien et du conglomérat d'acteurs divers qui le favorisent. L'Iran influence le processus décisionnel irakien non pas en dictant des solutions, mais en établissant des relations amicales avec tous ses participants réels et potentiels, afin qu'aucun acteur obtenant un avantage en Irak ne soit hostile à l'Iran ou à ses intérêts clés.

L'Iran se construit une position de protecteur des décideurs plutôt que de décideur, acceptant la rivalité des différentes milices dans sa sphère d'influence et des camps politiques au-dessus d'elles - tant qu'elle ne se transforme pas en conflit au sein du camp pro-iranien, ce qui pourrait miner l'influence de Téhéran en tant que telle. L'Iran agit en Irak comme un courtier en puissance et un médiateur des différends, et non comme un souverain politique ou un hégémon. La politique de Téhéran en Irak consiste à créer et à laisser ouvertes autant d'options que possible, et non à essayer d'imposer des solutions et une orientation politique qui pourraient conduire à un conflit concluant dans lequel l'Iran et ses alliés pourraient échouer.

La constitution par l'Iran d'un vaste portefeuille politique en Irak immunise Téhéran contre les changements de la conjoncture politique chez son voisin occidental et rend presque impossible pour Téhéran de porter un coup fatal aux Iraniens dans la politique irakienne. Dans des conditions où l'Iran entretient des relations amicales et exerce une influence d'intensité variable sur une grande partie des participants rivaux du système politique irakien, le coup porté par un acteur tiers à une faction soutenue par l'Iran renforce automatiquement d'autres factions - également soutenues par l'Iran. La tentative des Américains de jouer le mécontentement populaire en Irak contre l'influence iranienne s'est surtout retournée contre eux: lors des élections législatives de 2018, le soutien à l'Organisation Badr pro-iranienne, considérée comme une force de l'establishment, a diminué, mais le soutien à l'Asaib Ahl al-Haq pro-iranien, également considéré comme anti-establishment, a augmenté dans le même temps.

L'objectif à long terme de la politique iranienne est de coordonner les activités et l'alignement politique des différentes milices irakiennes qui lui sont favorables. Suite aux assassinats du général K. Sulemnani et de A. M. al-Mohandes le 3 janvier 2020, l'Iran a pris plusieurs initiatives, une série de réunions ont eu lieu à Beyrouth et à Kum du 9 au 13 janvier entre les militants des unités pro-iraniennes d'al-Hashd al-Shabi afin de surmonter leurs différences, d'empêcher la désorganisation d'al-Hashd al-Shabi après la mort de leurs fondateurs K. Suleimani et A. M. al-Mohandes, et de créer un mouvement de résistance uni contre la présence politique et militaire américaine en Irak. Les chefs des milices irakiennes ont commencé à parler de "groupes de résistance internationaux", de "régiments de résistance internationaux" et d'un "front de résistance irakien". Le nationaliste chiite irakien rival M. as-Sadr et le sympathisant iranien H. al-Ameri ont uni leurs forces pour l'adoption par le Conseil des représentants, le 5 janvier, d'une résolution demandant le départ des troupes américaines d'Irak. Le 14 janvier, M. as-Sadr a également annoncé une marche anti-Yankee à Bagdad le 24 janvier, co-organisée par la milice pro-iranienne al-Hashd al-Shabi, qu'il avait jusqu'ici traitée avec dédain. Avant même sa mort, le général K. Suleimani travaillait à la création d'une autre milice pro-iranienne: Saraya Imam al-Hussein al-Istishhadiya [36]. Ainsi, il semble que l'assassinat de K. Suleimani et de A. M. al-Mohandes par les Yankees puisse s'avérer être un facteur catalysant le rapprochement mutuel des milices au sein d'al-Hashd al-Shabi et consolidant l'opposition à l'occupation américaine de l'Irak.

Les défis de la stratégie de l'Iran

Un défi immédiat pour la politique irakienne de Téhéran a été l'assassinat par les Américains de ses principaux architectes, le général K. Suleimani et Abu Madi al-Mohandis. Avec le temps, la disparition, due à l'âge, de l'activité des militants suivants, qui ont construit leur conscience et leur identité politiques en exil en Iran pendant la guerre de 1980-1988 et dans les années suivantes de la dictature de Saddam Hussein, prendra de l'importance. Pour la jeune génération de militants irakiens, l'aide iranienne ne joue plus le rôle d'une expérience de vie formatrice comme c'était le cas pour les militants plus âgés.

L'avenir des milices irakiennes pro-iraniennes est également une question qui doit être abordée. Leur existence même semble être assurée, en raison de la présence continue en Irak des troupes américaines d'occupation et des satellites de Washington (dont, malheureusement, la Pologne) et des troupes turques. L'environnement politique de l'Irak reste également caractérisé par un haut niveau d'incertitude - une flambée de conflits sectaires ou politico-sociaux est possible (comme les manifestations anti-gouvernementales soutenues par les États-Unis qui reviennent depuis l'été 2018), l'avenir du Kurdistan irakien reste une question ouverte, les épigones de Daesh restent actifs. La zone de friction, en revanche, sera la place des milices dans la structure politique irakienne: en l'état actuel des choses, l'existence de milices influencées ou parfois directement contrôlées par l'Iran prive l'Irak du monopole de la violence sur son propre territoire national, qui est l'un des attributs fondamentaux de tout État. L'Irak, qui finance al-Hash al-Shabi sur son propre budget, pourrait s'efforcer à l'avenir de placer les milices sous son contrôle plus étroit.

Les limites de la base financière et économique de l’Iran peuvent s'avérer une difficulté pour étendre davantage l'influence de la superpuissance iranienne. Si l'Iran s'engage sur les théâtres d'opérations où il dispose d'une présence minimale en termes de ressources humaines, il engage également d'importantes ressources financières à son échelle - sous forme de transferts en espèces, de fournitures pétrolières, d'armes et d'équipements militaires provenant de ses propres stocks. Les dépenses comprennent la rémunération et l'entraînement de milliers de combattants et le coût d'exploitation des avions militaires iraniens et des compagnies aériennes civiles utilisées pour le transport des fournitures et du matériel. Les dépenses engagées pour soutenir les alliés en Syrie, en Irak et au Yémen sont estimées à 16 milliards de dollars au cours des huit dernières années. Indépendamment de cela, l'Iran transfère 700 millions de dollars par an pour soutenir le Hezbollah libanais et plusieurs millions de dollars pour soutenir les organisations palestiniennes. Le volume de l'aide iranienne à la Syrie en 2011 a été un record pour l'aide étrangère jamais accordée dans l'histoire de l'Iran à ce jour. L'ONU a estimé en 2015 l'aide annuelle de l'Iran à la Syrie à 6 milliards de dollars. Selon le FMI, l'Iran a accordé à la Syrie un prêt de 1,9 milliard d'euros en 2013. En 2014, 3 milliards d'euros ; en 2015, 0,97 milliard d'euros. En outre, l'Iran fournissait à la Syrie 60.000 barils de pétrole par jour [37].

Un autre obstacle à la politique de superpuissance de l'Iran s'avère être l'insuffisance de sophistication technologique de ses propres moyens militaires. Ce constat s'impose au vu de la faiblesse et du retard technologique de l'Artesh et de l'IRGC dans des domaines tels que l'aviation [38] et les missiles [39], ainsi que de l'absence d'armes nucléaires propres à l'Iran [40]. Cette faiblesse est devenue apparente dans les conditions révélées par les printemps arabes et de l'implication croissante de l'Iran en Syrie. Dans la première phase des événements, la force Quds s'est avérée trop faible pour vaincre les appareils de sécurité des États arabes sunnites de la région du Golfe, et l'Iran n'est pas parvenu à déclencher une rébellion durable au sein des populations chiites de ces pays, y compris au Bahreïn, qui a fait l'objet d'efforts particuliers de la part de Téhéran.

Dans la deuxième phase, celle de la guerre civile en Syrie, la situation fut similaire, malgré des succès partiels comme la libération de Quasyr en mai 2013 (qui a débloqué la connexion avec la vallée de la Bekaa au Liban, foyer du Hezbollah, débloqué aussi la connexion entre Damas et la côte méditerranéenne de la Syrie, foyer des partisans de B. al-Assad, et bloqué Homs, foyer de l'opposition).Cette deuxième phase s'est révélée être un puits sans fond pour l'Iran. Selon des sources iraniennes, en 2015, 18 officiers supérieurs de l'IRGC et au moins 400 volontaires iraniens et afghans étaient tombés en Syrie. En août de la même année, les forces gouvernementales syriennes ne contrôlaient plus qu'un sixième du pays. Les Iraniens qui combattent à leurs côtés, dirigés par le général K. Suleimani (il a personnellement commandé une partie des forces syriennes et libanaises lors de la bataille de Quasyr), manquent d'appui en aviation de combat, d'artillerie avancée, de systèmes de coordination des missiles et de forces spéciales expérimentées. La fortune n'a été inversée que lorsque la Russie a rejoint la guerre le 30 septembre 2015.

Un pouvoir post-moderne

Les stratégies de Téhéran vis-à-vis de l'Irak et de l'ensemble du Moyen-Orient ont pour point de départ la prise de conscience par l'élite iranienne de la faiblesse objective de son État et de son incapacité à imposer directement sa volonté à d'autres entités. Au lieu de structures verticales de subordination hiérarchique, l'Iran met en place des structures de réseau horizontales. L'Iran est une puissance postmoderne, qui greffe des réplicateurs politiques autonomes, souvent auto-originaires et auto-répliquants en divers points de l'espace environnant, adaptant ses propres idées de la révolution islamique et de l'axe de la résistance aux conditions locales. Le réseau dynamique iranien est une structure asymétrique, hétérogène, flexible, polymorphe et polycentrique. Téhéran joue habilement de l'indétermination, de la relativité et de la nébuleuse de la réalité postmoderne et de son "devenir" sujets/objets (la frontière entre le sujet et l'objet politique est floue dans la postmodernité). Comprendre le phénomène des succès de la politique iranienne actuelle est possible avec une compréhension à la fois des lois de la géopolitique et, surtout, de la structure et de la nature de la réalité postmoderne (l'ontologie de la postmodernité). L'appareil de la philosophie postmoderne et de la géopolitique devrait donc être utilisé pour analyser et interpréter la politique iranienne.

Ronald Lasecki

(article publié dans le trimestriel Polityka Polska)

Notes:

[1]https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbo... (10.01.2020).

[2]https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbo... (10.01.2020).

[3]The Geopolitics of Iran: Holding the Center of a Mountain Fortress, https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-iran-h... (10.02.2020).

[4]J. Makowski, Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 138.

[5] Toutes les données sur la longueur des frontières de l'Iran: Iran Statistical Yearbook 2016-2017 (1395), s. 55.

[6]L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005, s. 143, 157.

[7]J. Modrzejewska-Leśniewska, Walka o hegemonię w rejonie Zatoki Perskiej. Wojna iracko-irańska (1980-1988), [w:] A. Bartnicki (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1996, s. 438-440, 443-445.

[8]Por. W. Giełżyński, Byłem gościem Chomeiniego, Książka i Wiedza 1981, s. 175-182.

[9]https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/...= (18.01.2020).

[10]J. Modrzejewska-Leśniewska, dz. cyt., s. 441, 445-447.

[11]J. Kukułka, Historia stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 412.

[12]Iran’s Networks of Influence in the Middle East – Chapter One: Tehran’s Strategic Intent, https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran... (11.02.2020).

[13]Por. T. Margul, Jak umierały religie. Szkice z tanatologii religii, Warszawa 1983, s. 249-250.

[14]M. P. Pietrow, Pustynie kuli ziemskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, s. 41-46.

[15]Douglas Jehl, For Death of Its Diplomats Iran Vows Blood for Blood, https://www.nytimes.com/1998/09/12/world/for-death-of-its... (11.02.2020). J. Kukułka pisze o 200 tys. zmobilizowanych. Zob. J. Kukułka, dz. cyt., s. 809-810.

[16]Iran’s Networks…, art. cyt. (11.02.2020).

[17]Iran Military Power. Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance, Defence Intelligence Agency 2019, s. 61 – ramka Shia Foreign Fighters.

[18]Ibid. (11.02.2020).

[19] Citations de la Constitution de la République islamique d'Iran: http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html (11.02.2020).

[20]Por. S. R. Ward, The Continuing Evolution of Iran’s Military Doctrine, „Middle East Journal” t. 59 nr 4 (jesień 2005), s. 559-576, por. także P. Bracken, Pożar na Wschodzie. Narodziny azjatyckiej potęgi militarnej i drugi wiek nuklearny, Bertelsmann Media Sp. z o.o., Warszawa 2000.

[21]http://www.servat.unibe.ch/icl/ir00000_.html (11.02.2020).

[22]Iran Military Power… s. 11.

[23] Les deux devis: Iran’s Networks… (art.cyt.).

[24] K. Suleimani est né en mars 1957 dans une famille de paysans du sud-est de l'Iran. À l'âge de 13 ans, il a été contraint de quitter la maison familiale et de chercher un moyen de subsistance. Il a trouvé un emploi à l'institution locale de gestion de l'eau à Kerman. Il n'a pas participé à la révolution de 1979, mais pendant la guerre contre l'Irak, il était chargé de fournir de l'eau aux soldats combattant sur le front. En raison de lourdes pertes du côté iranien, il a été redéployé sur le champ de bataille. Malgré l'absence d'éducation et de formation militaire formelle, il a fait preuve de courage et de talents militaires, ce qui a déclenché la suite de sa carrière et ses promotions - d'abord dans l'armée, puis dans les services spéciaux.

[25]Ibid.

[26]Iran Military Power…, s. 15 – ramka „Axis of Resistence”.

[27]Ibid., s. 59-63.

[28]H. S. Tangaza, Islamic Movement in Nigeria: The Iranian Inspired Shia Group, https://www.bbc.com/news/world-africa-49175639 (11.02.2020).

[29]M. Alami, Hezbollah Allegedly training Nigerian Shiites to expand Influence in West Africa, https://www.mei.edu/publications/hezbollah-allegedly-trai... (11.02.2020).

[30]Iran’s Network… (art. cyt)., (11.02-2020).

[31]Iran’s Network of Influence – Chapter Four: Iraq,https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran... (12.02.2020).

[32]Ibid.

[33]Zgodnie w Konstytucją z 15. października 2005 r. parlament Iraku jest jednoizbowy.

[34] Cependant, il faut garder à l'esprit les gestes de Muktada as-Sadr indiquant sa volonté de se démarquer du concept iranien de l'Axe de la Résistance au profit du nationalisme irakien : en juillet 2017. M. as-Sadr s'est rendu en Arabie saoudite, en décembre 2017 il a appelé à la dissolution des milices armées.

[35]Iran’s Networks of Influence in the Middle East – Chapter One: Tehran’s Strategic Intent, (art. cyt.) (12.02.2020).

[36]K. Lawlor, Warning Intelligence Update:Iran Increases Pressure on U.S. Forces in Iraq, http://www.understandingwar.org/backgrounder/warning-inte... (12.02.2020).

[37]Ibid.

[38]Zob. Iran Military Power…(dz cyt.), s. 64-71.

[39] Ibid, s. 30-31, 43-47.

[40]Ibid, s. 19-21.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

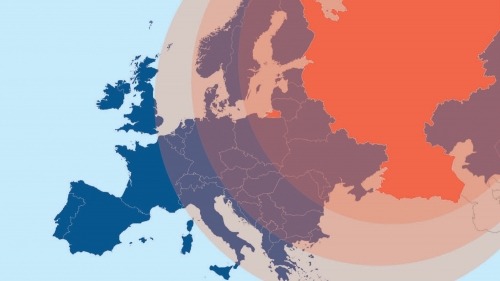

L'ouverture dynamique de la nouvelle année, qui a commencé par l'arrivée de ce "vent nouveau [...] particulièrement intense, parfois semblable à un ouragan" dans le tranquille Kazakhstan, qui est et reste une périphérie de la russosphère, semble avoir corroboré la prédiction : l'heure est venue pour les "micro-États, les satellites - y compris les territoires occupés mais non reconnus internationalement - et les restes de l'ère coloniale".

L'ouverture dynamique de la nouvelle année, qui a commencé par l'arrivée de ce "vent nouveau [...] particulièrement intense, parfois semblable à un ouragan" dans le tranquille Kazakhstan, qui est et reste une périphérie de la russosphère, semble avoir corroboré la prédiction : l'heure est venue pour les "micro-États, les satellites - y compris les territoires occupés mais non reconnus internationalement - et les restes de l'ère coloniale".

Les racines du conflit Irak-Iran remontent à un passé lointain, lorsqu'en 1847, la frontière terrestre séparant les deux pays a été tracée de manière inexacte. Dans les années 1950 et 1960, l'objet du litige était le mouillage de Khoramshahr et l'île d'Abadan, revendiqués par l’Irak, qui exigeait que les navires iraniens soient escortés par des pilotes irakiens. En avril 1969, Bagdad s'est déclaré propriétaire du fleuve Shatt al-Arab et a interdit aux navires étrangers d'y pénétrer. Cette déclaration n'a pas été acceptée par l'Iran, qui a envoyé des navires de guerre pour protéger ses propres navires. Le différend a été temporairement réglé par l'accord de compromis signé à Alger en 1975.

Les racines du conflit Irak-Iran remontent à un passé lointain, lorsqu'en 1847, la frontière terrestre séparant les deux pays a été tracée de manière inexacte. Dans les années 1950 et 1960, l'objet du litige était le mouillage de Khoramshahr et l'île d'Abadan, revendiqués par l’Irak, qui exigeait que les navires iraniens soient escortés par des pilotes irakiens. En avril 1969, Bagdad s'est déclaré propriétaire du fleuve Shatt al-Arab et a interdit aux navires étrangers d'y pénétrer. Cette déclaration n'a pas été acceptée par l'Iran, qui a envoyé des navires de guerre pour protéger ses propres navires. Le différend a été temporairement réglé par l'accord de compromis signé à Alger en 1975.

Le premier allié chronologique de l'Iran a été le Conseil suprême de la révolution islamique en Irak (SCIRI), fondé dès 1982, dont le bras armé est devenu le Corps Badr, rebaptisé ensuite Organisation Badr, qui est devenu à son tour indépendant du SCIRI. Badr était initialement composé de prisonniers de guerre chiites de la guerre Irak/Iran et, plus tard, également de réfugiés politiques chiites de l'Irak de Saddam. Après 2003, il s'agissait déjà d'un groupe bien formé, idéologiquement mûr et discipliné, dont le chef Hadi al-Ameri prônait des liens étroits entre les chiites irakiens et l'Iran. D'autres organisations similaires comprennent Asaib Ahl al-Haq sous la direction de Quais al-Khazali, Kataib Sajid al-Szuhada sous la direction d'Abu Mustafa al-Szaibani, et Kataib Hezbollah sous le commandement du commandant Jamal Jafar Mohammad al-Ibrahimi (également connu sous le nom d'Abu Mahdi al-Mohandes [30]), qui a été assassiné en même temps que K. Suleimani.

Le premier allié chronologique de l'Iran a été le Conseil suprême de la révolution islamique en Irak (SCIRI), fondé dès 1982, dont le bras armé est devenu le Corps Badr, rebaptisé ensuite Organisation Badr, qui est devenu à son tour indépendant du SCIRI. Badr était initialement composé de prisonniers de guerre chiites de la guerre Irak/Iran et, plus tard, également de réfugiés politiques chiites de l'Irak de Saddam. Après 2003, il s'agissait déjà d'un groupe bien formé, idéologiquement mûr et discipliné, dont le chef Hadi al-Ameri prônait des liens étroits entre les chiites irakiens et l'Iran. D'autres organisations similaires comprennent Asaib Ahl al-Haq sous la direction de Quais al-Khazali, Kataib Sajid al-Szuhada sous la direction d'Abu Mustafa al-Szaibani, et Kataib Hezbollah sous le commandement du commandant Jamal Jafar Mohammad al-Ibrahimi (également connu sous le nom d'Abu Mahdi al-Mohandes [30]), qui a été assassiné en même temps que K. Suleimani.

A third idea was to speak about the air power, mentioning authors such as Giulio Duhet, William Mitchell or John Boyd, because surely the air power was one of the most relevant strategic and military innovations in the 20th century with a huge impact on war and warfare. Then, I was thinking of Bernard Brodie because he was an initial architect of nuclear deterrence strategy, tried to find out the role and value of nuclear weapons and was one of the first strategic thinker to recognize the role and impact of missile.

A third idea was to speak about the air power, mentioning authors such as Giulio Duhet, William Mitchell or John Boyd, because surely the air power was one of the most relevant strategic and military innovations in the 20th century with a huge impact on war and warfare. Then, I was thinking of Bernard Brodie because he was an initial architect of nuclear deterrence strategy, tried to find out the role and value of nuclear weapons and was one of the first strategic thinker to recognize the role and impact of missile.  Another Schelling’s central idea is that an interplay of motives between adversaries exists and so he stressed the role of communication, understandings, compromise, and restraint. Communication between opponents can take two forms: verbal or written communication is known as “explicit”; action-based communication and involves the use of violence to indicate to an adversary that the costs of not agreeing to an opponent’s political demands will outweigh the costs of concession.

Another Schelling’s central idea is that an interplay of motives between adversaries exists and so he stressed the role of communication, understandings, compromise, and restraint. Communication between opponents can take two forms: verbal or written communication is known as “explicit”; action-based communication and involves the use of violence to indicate to an adversary that the costs of not agreeing to an opponent’s political demands will outweigh the costs of concession.

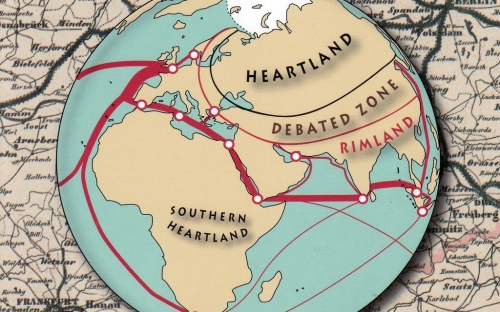

Spykman est un personnage assez fascinant. De nombreux auteurs de géographie politique le classent parmi les géopoliticiens « matérialistes », uniquement préoccupés de quantification des facteurs de force, en particulier militaires, et obnubilés par les déterminismes liés à la localisation des acteurs étatiques.

Spykman est un personnage assez fascinant. De nombreux auteurs de géographie politique le classent parmi les géopoliticiens « matérialistes », uniquement préoccupés de quantification des facteurs de force, en particulier militaires, et obnubilés par les déterminismes liés à la localisation des acteurs étatiques. L’interdépendance économique est certes une réalité. Elle l’était aussi à la veille de 1914.

L’interdépendance économique est certes une réalité. Elle l’était aussi à la veille de 1914. Dans son récent essai, L’affolement du monde, Thomas Gomart dit que nous vivons un moment « machiavélien », au sens où l’analyse des rapports de force, qui était passée au second plan à l’ère des grandes conférences sur le désarmement, reprend une importance fondamentale dès lors que les trois principales puissances, Etats-Unis, Russie et Chine, réarment comme jamais. Après avoir contribué à stabiliser le monde, ce que le général Gallois appelait « le pouvoir égalisateur de l’atome » est-il en train de devenir obsolète ?

Dans son récent essai, L’affolement du monde, Thomas Gomart dit que nous vivons un moment « machiavélien », au sens où l’analyse des rapports de force, qui était passée au second plan à l’ère des grandes conférences sur le désarmement, reprend une importance fondamentale dès lors que les trois principales puissances, Etats-Unis, Russie et Chine, réarment comme jamais. Après avoir contribué à stabiliser le monde, ce que le général Gallois appelait « le pouvoir égalisateur de l’atome » est-il en train de devenir obsolète ? Du point de vue des apprentissages, la « géopolitique » n’y fera rien, ni l’économie, ni la « communication ».

Du point de vue des apprentissages, la « géopolitique » n’y fera rien, ni l’économie, ni la « communication ».

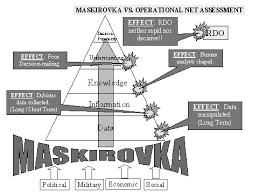

Le recours à la désinformation d’ailleurs est un des points fondateurs de la « déception » (ruse, diversion, feinte) ou, dans le jargon militaire russe moderne, de la maskirovka. Si des historiens militaires modernes au nombre desquels David Glantz ou Jean Lopez ont exposé l’importance de l’art opératique soviétique et son apport à la pensée militaire moderne, ils sont également mis en exergue le rôle crucial de la déception et de la désinformation pendant l’accomplissement de la manœuvre de haute intensité [21]. Ici se dessine encore la continuité entre opérations armées, diplomatie et influence. Il n’y a pas de soft ou hard power, mais une puissance, que l’on exerce en même temps « par les arts, les armes et les lois ». La déception byzantine ou russe est tout à la fois un outil d’affaiblissement de l’adversaire, le démultiplicateur des forces par la surprise opérationnelle qu’elle permet et le garde du corps mensonger d’une vérité qui doit être gardée secrète : conscients de l’impossibilité de préserver les secrets de manière absolue, les Byzantins le rendaient invisible au milieu du mensonge. Dans ce domaine spécifique du renseignement on voit encore des similitudes frappantes avec la doctrine russe de préservation du secret par le doute et le flou, aux antipodes d’une conception occidentale de préservation du secret par la protection, le silence et la sécurisation d’un fait rationnel unique et univoque.

Le recours à la désinformation d’ailleurs est un des points fondateurs de la « déception » (ruse, diversion, feinte) ou, dans le jargon militaire russe moderne, de la maskirovka. Si des historiens militaires modernes au nombre desquels David Glantz ou Jean Lopez ont exposé l’importance de l’art opératique soviétique et son apport à la pensée militaire moderne, ils sont également mis en exergue le rôle crucial de la déception et de la désinformation pendant l’accomplissement de la manœuvre de haute intensité [21]. Ici se dessine encore la continuité entre opérations armées, diplomatie et influence. Il n’y a pas de soft ou hard power, mais une puissance, que l’on exerce en même temps « par les arts, les armes et les lois ». La déception byzantine ou russe est tout à la fois un outil d’affaiblissement de l’adversaire, le démultiplicateur des forces par la surprise opérationnelle qu’elle permet et le garde du corps mensonger d’une vérité qui doit être gardée secrète : conscients de l’impossibilité de préserver les secrets de manière absolue, les Byzantins le rendaient invisible au milieu du mensonge. Dans ce domaine spécifique du renseignement on voit encore des similitudes frappantes avec la doctrine russe de préservation du secret par le doute et le flou, aux antipodes d’une conception occidentale de préservation du secret par la protection, le silence et la sécurisation d’un fait rationnel unique et univoque.

Nous en retenons ici les principaux éléments ici, car il coïncide parfaitement avec notre propre analyse, exposée dans de nombreux articles. Mais nous allons plus loin que le général Desportes. Si la France voulait récupérer un minimum d'indépendance à l'égard des Etats-Unis, elle devrait quitter l'Otan au plus vite. Charles de Gaulle l'avait compris, qui avait toujours refusé d'entrer dans l'Otan. Mais l'actuel Président de la république française est trop dépendant de Washington, quoiqu'il prétende, pour envisager cette mesure de salubrité.

Nous en retenons ici les principaux éléments ici, car il coïncide parfaitement avec notre propre analyse, exposée dans de nombreux articles. Mais nous allons plus loin que le général Desportes. Si la France voulait récupérer un minimum d'indépendance à l'égard des Etats-Unis, elle devrait quitter l'Otan au plus vite. Charles de Gaulle l'avait compris, qui avait toujours refusé d'entrer dans l'Otan. Mais l'actuel Président de la république française est trop dépendant de Washington, quoiqu'il prétende, pour envisager cette mesure de salubrité.  Depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS en 1991, l'Otan a perdu sa raison d'être et ses objectifs. Toutefois, même si l'ennemi officiel, aujourd'hui, de l'Otan est le terrorisme, il semblerait qu'elle ait des ennemis officieux, autrement dit la Russie. L'Otan s'étant consolidée dans sa lutte contre l'URSS du pacte de Varsovie, elle revient sans cesse à cet objectif, en tendant à lutter contre la Russie. Il est probable que les tensions qui existent aujourd'hui entre la Russie et l'Otan sont pour une bonne part de la responsabilité de l'Otan et en son sein des Etats-Unis.

Depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'URSS en 1991, l'Otan a perdu sa raison d'être et ses objectifs. Toutefois, même si l'ennemi officiel, aujourd'hui, de l'Otan est le terrorisme, il semblerait qu'elle ait des ennemis officieux, autrement dit la Russie. L'Otan s'étant consolidée dans sa lutte contre l'URSS du pacte de Varsovie, elle revient sans cesse à cet objectif, en tendant à lutter contre la Russie. Il est probable que les tensions qui existent aujourd'hui entre la Russie et l'Otan sont pour une bonne part de la responsabilité de l'Otan et en son sein des Etats-Unis.  Ceci signifie la mise en place d'une armée européenne, notamment pour ne plus subir l'extraterritorialité du droit américain et les règles commerciales qui lui sont imposées par Washington. Les pays européens, à cet égard, doivent se réveiller. L'Otan est un marchand de sable qui endort les pays européens en leur disant que les Etats-Unis les protégerons Or aujourd'hui, le parapluie américain n'est plus fiable. Malheureusement l'armée européenne est encore un mirage. L'Europe est encore très loin de créer une armée européenne. Pour que l'Europe soit souveraine et entendue lors de négociations internationales, elle doit posséder une puissance militaire. La France, aujourd'hui, pèse d'avantage que l'Europe parce qu'elle a une puissance militaire et qu'elle peut la déployer., il faut que l'Europe se donne une puissance militaire analogue de manière à pouvoir être entendue.