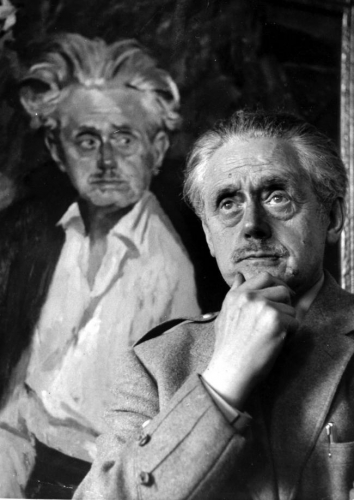

Youssef Hindi est historien des religions et géopolitologue. Spécialiste du messianisme et de ses implications historiques, politiques et géopolitiques, ses recherches inédites ont levé le voile sur les origines d’idéologies modernes, parmi lesquelles le sionisme, le socialisme et le républicanisme français. Il est l’auteur de nombreux articles de prospective sur les relations internationales et de six ouvrages dont La Mystique de la Laïcité : Généalogie de la religion républicaine (éd. Sigest), Du Brexit aux Gilets jaunes (éd. Sigest), et Occident & Occident – Tome I : Sources et genèse messianiques du sionisme (éd. Sigest). Il est aussi co-auteur de l’étude “Notre-Dame, Al Aqsa et le troisième Temple. La géopolitique des religions” réalisée pour Strategika.

Strategika – On lit beaucoup d’éléments contradictoires selon les différentes sources d’information disponibles ou selon les avis des professionnels de la santé. Quelle est la réalité effective de cette pandémie selon vous ?

N’étant pas moi-même un professionnel de la santé, je me limiterai, pour ce qui est de la réalité de l’épidémie, à reprendre différentes études statistiques officielles, tout particulièrement sur la létalité réelle du Covid-19.

Des chiffres et des faits

Depuis le début de l’épidémie au jour où j’écris ces lignes (6 avril 2020), il y a eu 1 276 302 personnes infectées dans le monde. Sur ce total, 264 048 personnes sont guéries et 69 527 sont mortes[i]. Rapporté à la population mondiale, 7,794 milliards d’individus, c’est infime.

C’est un chiffre qui est également faible comparé au nombre de morts causés par la grippe saisonnière : entre 290 000 et 650 000 décès par an, d’après l’OMS (Organisation mondiale de la Santé)[ii].

La létalité de la grippe saisonnière se situe entre 0,2% et 0,5%. La létalité du Covid-19 serait, quant à elle, de 2,3% à 2,6%, d’après une étude publiée par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), qui analyse les données collectées jusqu’au 11 février 2020.

Toutefois, ces deux maladies, Covid-19 et ce qu’on appelle la grippe saisonnière, ne touchent pas les mêmes personnes. La grippe saisonnière touche beaucoup les enfants, mais avec un très faible taux de mortalités, tandis que les personnes âgées, moins atteintes, ont le taux de mortalité le plus élevé, explique Bruno Lina, virologue et chercheur au Centre international de recherche en infectiologie (Ciri). Ainsi, 64% des morts de la grippe saisonnière en 2018-2019 avaient plus de 65 ans, selon Santé publique France.

Le Covid-19, explique le CDC chinois, ne touche pas les enfants. Les moins de 10 ans représentent moins de 1% des personnes contaminées. En revanche, expliquait le virologue (fin février) français susmentionné, « on observe des formes graves de Covid-19 chez des adultes de moins de 65 ans, ce qui est rare pour la grippe. Ce n’est pas la même épidémie, elle n’a pas la même circulation et ne touche pas les mêmes tranches d’âge. »

Et depuis cette interview de Bruno Lina, nous avons un peu plus de recul et de données.

Prenons le pays le plus mortellement frappé par le Covid-19, l’Italie. L’Institut supérieur de santé publique (ISS) italien a publié un rapport officiel le 17 mars[iii] mettant en évidence que l’âge moyen des personnes mortes (sur 2003 cas mortels) du Covid-19 est de 80 ans et demi. Sur les 17 personnes de moins de 50 ans qui sont décédés, 5 avaient de graves pathologies précédentes. Recensant une dizaine de pathologie les plus courantes relevées sur les personnes décédées, dont les plus fréquentes sont l’hypertension, le diabète ou la cardiopathie ischémique, l’ISS souligne que 48,5% des personnes décédées souffraient de trois ou plus de ces pathologies et 25,6% de deux pathologies. Seulement 0,8% des personnes, trois au total, n’avaient aucune pathologie, toujours d’après l’ISS.

En France, au 31 mars, 3 523 personnes sont décédées à l’hôpital, et parmi elles 84% étaient âgées de 70 ans et plus.[iv]

En Chine, l’étude réalisée par le CDC sur un échantillon de 72 314 personnes, montre que plus de 80% des morts du Covid-19 sont des personnes âgées : 60-69 ans : 30,2% ; 70-79 ans : 30,5% ; 80 ans et + : 20,3% des victimes.[v]

En conclusion, la létalité du Covid-19 est globalement très faible et il n’est dangereux que pour les personnes en fin de vie et/ou ayant de graves pathologies.

L’épidémie est bien réelle, mais sa gravité est à relativiser. La dangerosité du Covid-19 est très largement exagérée par les pouvoirs publics et les médias qui ont provoqué une panique mondiale. C’est d’ailleurs l’avis de dizaines d’épidémiologistes et virologues de renommée internationale, à l’instar du Docteur Karin Mölling – une virologue allemande dont les travaux ont porté sur les rétrovirus – qui explique :

« On vous dit maintenant chaque matin combien il y a de décès dus au SRAS-Corona 2 (Covid-19). Mais on ne vous dit pas combien de personnes sont déjà infectées par la grippe cet hiver et combien de décès elle a causés.

Chaque semaine, une personne meurt à Berlin de germe. Cela représente 35 000 décès par an en Allemagne. On n’en parle pas du tout. Je pense que nous avons connu des situations comme celle-ci à plusieurs reprises et que les mesures prises sont maintenant exagérées. »[vi]

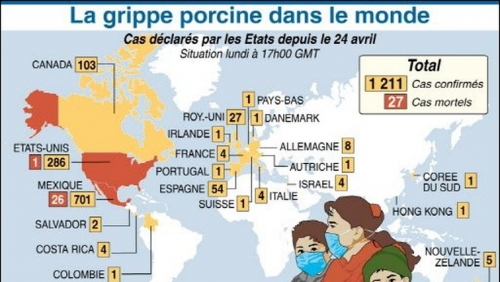

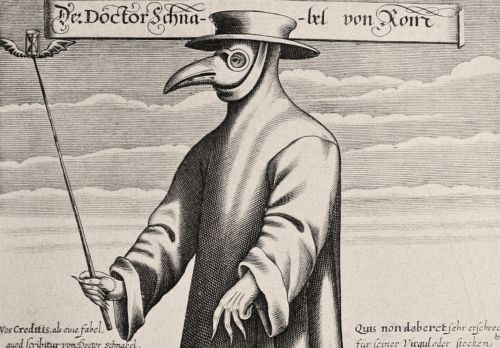

Ce n’est pas la première fois qu’on grossit à l’échelle planétaire la gravité d’un virus. Souvenez-vous du H1N1 que l’on nous a présenté en 2009 comme une pandémie dangereuse pour l’Humanité. En France, un scandale avait éclaté à cette occasion. La psychose provoquée autour du H1N1 a conduit à une campagne de vaccination presque forcée par la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Cette dernière avait fait acheter par l’État français pour plusieurs centaines millions d’euros[vii] de vaccins[viii] produit par le laboratoire pharmaceutique Astra Zaneca[ix] (anciennement ICI Pharma) dont elle avait été salariée, au poste de déléguée à l’information médicale, de 1969 à 1976[x].

L’annonce, le 4 janvier 2010, de la revente à l’étranger d’un certain nombre de doses de vaccins avait mis le feu aux poudres ; les partis politiques, du Parti communiste au Nouveau centre, en passant par le PS, le Modem et le Nouveau Parti anticapitaliste, avaient pilonné la campagne de vaccination antigrippe du gouvernement : « Fiasco », « scandaleux échec », « faute stratégique lourde »… Le 4 janvier 2010, le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, demanda une « commission d’enquête » parlementaire sur le sujet, et qui a effectivement été ouverte en 2010 sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A (H1N1). De nombreux responsables ont été auditionnés, dont Madame Bachelot (le 15 juin 2010)[xi]. Loin d’avoir été condamnée, Roselyne Bachelot est aujourd’hui omniprésente sur les plateaux de télévision (notamment LCI) pour donner son avis et ses conseils dans le contexte de la crise du coronavirus.

À la fin de l’épidémie H1N1, en 2010, le virologue Bruno Lina reconnut qu’« on en a fait beaucoup plus que ce qui était nécessaire » contre la grippe A (H1N1), et d’ajouter que « le virus n’était pas aussi dangereux qu’on l’avait cru… »[xii]

Strategika – Cette pandémie précède-t-elle un effondrement économique et systémique selon vous ?

En préambule de ma réponse, je citerai quelques scientifiques, à commencer par le Docteur David Katz, le directeur fondateur du Centre de recherche sur la prévention de l’université de Yale (Yale-Griffin Prevention Research Center), qui explique que ce n’est pas la pandémie qui causera le plus de morts, mais bien la politique de confinement totale :

« Je suis profondément préoccupé par le fait que les conséquences sociales, économiques et de santé publique de cet effondrement quasi-total de la vie normale – écoles et entreprises fermées, rassemblements interdits – seront durables et désastreuses, peut-être plus graves que le bilan direct du virus lui-même. Le marché boursier se redressera à temps mais de nombreuses entreprises ne le feront jamais. Le chômage, l’appauvrissement et le désespoir qui en résulteront probablement seront des fléaux de santé publique de premier ordre. » (« Notre lutte contre le coronavirus est-elle pire que la maladie ? », New York Times, 20 mars 2020)[xiii]

D’après Frank Ulrich Mongtomery, radiologue allemand, ancien président de l’Association médicale allemande et vice-président de l’Association médicale mondiale, le confinement total est non seulement inefficace, mais aussi contre-productif :

D’après Frank Ulrich Mongtomery, radiologue allemand, ancien président de l’Association médicale allemande et vice-président de l’Association médicale mondiale, le confinement total est non seulement inefficace, mais aussi contre-productif :

« Je ne suis pas un fan du confinement. Quiconque impose une telle mesure doit aussi dire quand et comment en sortir. Puisque nous devons supposer que le virus sera présent pendant longtemps, je me demande quand reviendrons-nous à la normale ? On ne peut pas garder les écoles et les garderies fermées jusqu’à la fin de l’année. Parce que cela prendra au moins autant de temps avant que nous ayons un vaccin. L’Italie a imposé un verrouillage et a obtenu l’effet inverse. Ils ont rapidement atteint leurs limites de capacité, mais n’ont pas ralenti la propagation du virus pendant le confinement.» (Interview pour le General Anzeiger, 18 mars 2020)

C’est également l’avis du professeur Didier Raoult, le directeur de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille ayant obtenu des résultats positifs en administrant de la chloroquine aux malades du coronavirus[xiv], qui déclarait lors d’une interview donnée le 17 mars 2020 :

« Il n’y a pas de catastrophe qui justifie des mesures dignes d’une catastrophe atomique… Il faut arrêter de raconter des choses qui terrifient les gens. Evidemment, si vous ne testez que les gens en réanimation, et vous dites à tous les gens qui sont malades de rester chez eux, vous aurez une vision de la maladie qui n’aura rien à voir avec la gravité (réelle) de la maladie…

Moi je ne vois pas de signaux de la maladie qui soit spécifiquement redoutable ; je ne vois pas de modification de la mortalité générale dans le pays. Je continue à penser qu’il faut raison garder.

Il faut faire comme pour les maladies infectieuses en général : du diagnostic.

Le confinement en Italie n’empêche pas une évolution exponentielle (du nombre de malades) ; il continue à y avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces trois pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On peut se poser la question s’il ne faut pas réfléchir, accepter de changer d’opinion, ce qui est une forme d’intelligence sous la pression des événements, et repartir sur ce qu’a fait la Corée (du Sud), c’est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens, et n’isoler que les gens positifs. On ne peut pas isoler toute la population !

Ce n’est plus de la science, c’est de la science-fiction ou de la sorcellerie ! »[xv]

Par conséquent, l’on peut légitimement se demander si le confinement total n’a pas pour objectif de détruire l’économie. Car ce qu’on appelle « effondrement économique » est au fond la destruction de l’économie réelle par l’économie fictive, la finance spéculative, dont les tenants contrôlent la politique économique de nombre de pays occidentaux.

Cet « effondrement » est une étape dans le processus de domination des sociétés par le système bancaire. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, sinon l’évolution technique, mais le principe reste le même. Depuis sa naissance dans la Haute Antiquité, la pratique du prêt à intérêt a pour conséquence ultime et objectif non avoué la réduction à l’esclavage, plus précisément au péonage, du paysan, de sa famille, et par suite du peuple laborieux[xvi].

Cette pandémie, ou plutôt les politiques de confinement mises en œuvre en Occident pour y « répondre » – à quelques exceptions près – précèdent surtout une spoliation massive des peuples qui aura pour conséquence leur réduction en esclavage s’il n’y a aucun sursaut de leur part.

Le confinement total est un moyen d’achever le processus d’appauvrissement des classes moyennes et des ouvriers occidentaux que le libre-échangisme mondialisé a bien entamé. Le libre-échange a détruit une partie de l’industrie occidentale – qui a été délocalisée en Asie – et fait pression sur les salaires ; ce système a provoqué un surendettement des particuliers et des États, notamment aux USA[xvii]. Et les étapes de ce processus sont bien connues : la déréglementation bancaire et financière en 1980 avec le Depository Institutions Deregulation and Monetary Control act qui fut suivi en 1999 par le Gramm-Leach-Bliley Act abolissant le Glass-Steagall Act (établi en 1933) qui séparait les banques de dépôt et les banques d’investissement.

C’est cette dérégulation, permettant aux banques de jouer avec les économies des épargnants, qui a conduit à la crise de 2008. À la suite de quoi les États ont renfloué ces mêmes banques avec l’argent du contribuable : privatisation des gains et socialisation des pertes.

Nombre d’économistes annonçaient pour 2020 une nouvelle crise financière d’ampleur plus importante que celle de 2008[xviii].

L’on peut légitimement se demander également si cette pandémie n’est pas une opportunité, pour les tenants de la finance internationale et leurs auxiliaires, d’opérer cette grande spoliation, sans être désignés comme coupables. Le responsable désigné serait alors cet « ennemi invisible » contre qui nous serions « en guerre ». Or, ce n’est pas la pandémie qui met à l’arrêt l’économie réelle, mais la panique artificiellement provoquée et les mesures étatiques excessives.

Le coronavirus a fait chuter en mars la Bourse new-yorkaise de 20% par rapport à son record de février[xix] ; et en France, le CAC 40 a perdu en un mois plus de 37% par rapport à son plus haut atteint le 19 février.

Je rappelle encore que l’objectif des banquiers internationaux est l’appauvrissement des masses, pas leur prospérité. Raison pour laquelle Christine Lagarde, l’ancienne directrice du Fond monétaire international (FMI) – qui est un instrument des banquiers – a déclaré en 2012, alors qu’elle était en poste :

« Quand le monde qui tourne autour du FMI va mal, nous, nous nous portons bien. C’est dans ces périodes que nous commençons à devenir particulièrement actifs, car nous prêtons de l’argent et nous gagnons sur les intérêts, et toutes les charges, et c’est là que notre institution prospère, qu’elle se porte bien. »[xx]

Pour que cela paraisse plus clair au lecteur, je vais résumer en quelques lignes le fonctionnement et le rôle du FMI.

Les recettes administrées par le FMI aux pays d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’une partie de l’Asie, mais aussi à la Grèce et aux pays développés en période de crise, se résument ainsi :

- Austérité budgétaire

- Contraction du crédit

- Dérèglementation

- Privatisation

- Libre-échange de marchandises et de capitaux[xxi]

Chaque fois que des pays en voie de développement se trouve en déficit budgétaire – à cause de la politique préconisée par l’OMC (Organisation mondial du commerce) et le FMI –, intervient l’institution internationale en faisant entrer des capitaux étrangers pour combler le déficit ; rôle que la banque centrale de chaque pays peut remplir mais qu’interdit le FMI.

Cela entraine une réévaluation de la monnaie à la hausse, augmentant ainsi le déficit commercial. En résulte la fuite potentielle des capitaux étrangers[xxii].

En somme, le rôle du FMI consiste à mettre à genou les pays ciblés et à les réduire en péonage pour le compte des banquiers internationaux.

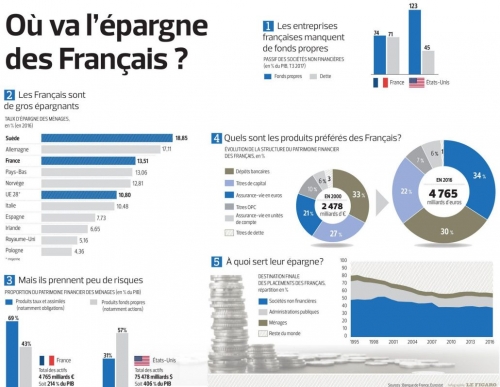

Et pour régner définitivement sur le monde, le banquier doit également faire main basse sur l’épargne des classes moyennes supérieures. Et c’est ce qu’on a pu observer quelques mois avant le déclenchement de l’épidémie.

Dans les quatre mois de 2019 qui ont précédé le coronavirus, les banquiers et assureurs ont incité les Français à privilégier les supports investis en Bourse, dans le cadre de l’assurance-vie. Ces supports boursiers ont représenté près de 35% de la collecte, d’après les chiffres de la Fédération française de l’assurance. Un niveau d’investissement boursier des particuliers Français qui a nettement progressé, alors que le coronakrach approchait. Le PDG de la société de gestion Cholet Dupont a déclaré que :

« C’est la première fois qu’une crise sanitaire est à l’origine d’une crise financière. On va dans l’inconnu. »[xxiii]

Les fonds détenus par les particuliers, en actions, ont enregistré des pertes de 20 à 40% depuis le début de l’année. La chute des marchés va affecter une partie de l’épargne des Français via l’assurance-vie qui est leur placement le plus important : 1 789 milliards d’euros d’encours.

Dans un communiqué publié le 10 mars 2020, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution observait :

« Les clients sont de plus en plus souvent incités à orienter tout ou partie de leur épargne en assurance–vie vers des supports en unités de compte plutôt que vers des supports en euros. »

Y-a-t-il eu derrière cette incitation un délit d’initiés ?

Quoi qu’il en soit, les banquiers lorgnent sur l’épargne que les Français ont placées sur les comptes courants ou conservées en liquide à hauteur de 603,8 milliards d’euros, fin septembre 2019, quasi deux fois plus qu’il y a dix ans, selon les derniers chiffres de la Banque de France[xxiv].

Ce n’est pas une supposition de ma part, c’est un projet qui est dans les cartons des banquiers depuis plusieurs années. En 2013, le FMI a établi un rapport sur les finances publiques qui posait, encore une fois, le problème de la soutenabilité des dettes des États « avancés » : l’Europe, les Etats-Unis, le Japon. Et pour régler ce « problème », le FMI a proposé un prélèvement « une fois pour toute » sur l’épargne privée pour réduire la dette publique. Les économistes du FMI ont fait un calcul pour quinze pays de la zone euro dans leur rapport :

« Les taux de taxation nécessaires pour ramener les ratios de dettes (par rapport au PIB) à leur niveau de la fin 2007 nécessiteraient une imposition d’environ 10% sur tous les ménages disposant d’une épargne nette positive. »[xxv]

En résumé, le FMI préconise une politique économique conduisant à la contraction de crédit par les États, et en dernière instance il va, pour le compte du système bancaire, organiser un racket généralisé des épargnants privées pour rembourser une dette illégitime.

Et il y a eu des précédents. Confrontée à une grave crise financière en 1992, l’Italie voyait sa dette publique frôler les 120%. Le gouvernement a choisi une solution radicale pour rentrer in extremis dans les critères de Maastricht. Le socialiste Giuliana Amato a fixé le taux de taxation à 0,6% sur l’ensemble des dépôts italiens positifs. Ainsi, 15 milliards d’euros ont été ponctionnés.

« Il y a eu un travail d’explication en amont. La mesure n’était pas considérée comme confiscatoire, mais comme un effort collectif nécessaire pour assainir les finances du pays » analysait le cabinet Weave dans Le Monde en mars 2013[xxvi]. Pourtant, « le traumatisme a été tel qu’aucun politicien ne s’y est risqué une seconde fois », expliquait Galileo Global Advisors à la même époque dans Challenges[xxvii].

Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, interrogé à l’époque sur l’éventuelle taxation de l’épargne des Français, avait répondu « en théorie c’est possible, mais notre rôle est de faire en sorte que cela n’arrive jamais »[xxviii]

Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, interrogé à l’époque sur l’éventuelle taxation de l’épargne des Français, avait répondu « en théorie c’est possible, mais notre rôle est de faire en sorte que cela n’arrive jamais »[xxviii]

Au printemps 2013, Chypre a ponctionné 47,5% sur les dépôts de plus de 100 000 euros afin de se voir accorder un plan d’aide international. C’était, comme nombre d’analystes l’ont compris, un ballon d’essai, avant de taxer à plus grande échelle. Aujourd’hui le coronavirus est le prétexte idéal.

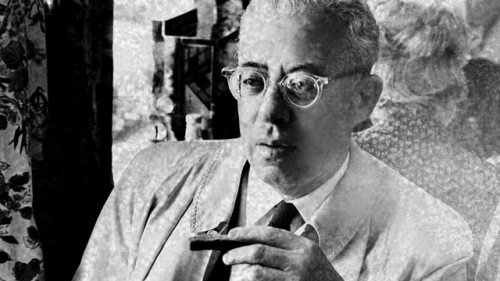

C’est ce qu’appelait Karl Marx le rançonnage des États. Un système de spoliation qu’il avait bien décrit :

« L’endettement de l’État était d’un intérêt direct pour la fraction de la bourgeoisie qui gouvernait et légiférait au moyen des Chambres. C’était précisément le déficit de l’État, qui était l’objet même de ses spéculations et le poste principal de son enrichissement. À la fin de chaque année, nouveau déficit. Au bout de quatre ou cinq ans, nouvel emprunt. Or, chaque nouvel emprunt fournissait à l’aristocratie une nouvelle occasion de rançonner l’État, qui, maintenu artificiellement au bord de la banqueroute, était obligé de traiter avec les banquiers dans les conditions les plus défavorables. Chaque nouvel emprunt était une nouvelle occasion de dévaliser le public qui place ses capitaux en reste sur l’Etat, au moyen d’opérations de Bourse, au secret desquelles gouvernement et majorité de la Chambre étaient initiés.

En général, l’instabilité du crédit public et la connaissance des secrets d’État permettaient aux banquiers, ainsi qu’à leurs affiliés dans les Chambres et sur le trône, de provoquer dans le cours des valeurs publiques des fluctuations insolites et brusques dont le résultat constant ne pouvait être que la ruine d’une masse de petits capitalistes et l’enrichissement fabuleusement rapide des grands spéculateurs.

Pendant que l’aristocratie financière dictait les lois, dirigeait la gestion de l’État, disposait de tous les pouvoirs publics constitués, dominait l’opinion publique par la force des faits et par la presse, dans toutes les sphères, depuis la cour jusqu’au café borgne se reproduisait la même prostitution, la même tromperie éhontée, la même soif de s’enrichir, non point par la production, mais par l’escamotage de la richesse d’autrui déjà existante… »[xxix]

Selon toute vraisemblance, le coronavirus sera le moyen, pour « l’aristocratie financière », de spolier la bourgeoisie. Cette bourgeoisie qui s’imagine appartenir à la classe qui organise son appauvrissement.

Quant aux classes sociales les plus basses, le projet, comme je l’ai dit précédemment, c’est leur réduction en esclavage. La destruction des PME et de l’emploi, compensé par un revenu universel minimum pour noyer la population et lui maintenir juste le nez en dehors de l’eau afin de prévenir sa révolte.

Et le coronavirus est le prétexte tout trouvé pour imposer ce « revenu universel » aux États-Unis et en Europe. Ce revenu minimum et universel était d’ailleurs une des propositions du candidat socialiste, Benoît Hamon, à l’élection présidentielle de 2017 en France[xxx].

Au Royaume-Uni, 170 parlementaires de différents partis ont adressé le 19 mars dernier une lettre au gouvernement britannique, lui demandant de mettre en place un « revenu universel d’urgence » le temps de la pandémie[xxxi].

Le gouvernement espagnol a annoncé, par la voix de sa ministre de l’Économie Nadia Calvino, la mise en place dès que possible d’un « revenu vital minimum » pour combattre les répercussions économiques causées par la pandémie. Mais cette mesure pourrait être adoptée « de manière générale et permanente »[xxxii].

En Allemagne, le ministre social-démocrate des Finances, Ola Scholz (SPD), envisage de dégager des fonds « illimités » (jusqu’à 150 milliards d’euros), pour « amortir » les répercussions économiques « causés » par la pandémie. Le journal de Francfort, le Frankfurter Rundschau, plaidait le 20 mars, non pour un crédit, mais pour l’instauration d’un revenu de base, d’un montant de 1 000 euros par mois sur une période de six mois. La crise est aussi le temps des possibles, souligne le Frankfurter Rundschau : « L’État devrait se saisir de l’opportunité pour introduire le revenu universel à l’échelle de tout le pays. » [xxxiii]

En France, la proposition de revenu universel s’est retrouvée en bonne place sur la plateforme « Le jour d’après »[xxxiv], lancée le 4 avril 2020 par une soixantaine de députés – notamment LREM[xxxv] – où les Français sont invités à présenter leur vision du monde d’après la crise pour un monde plus « durable ».

Dans le même temps et en toute logique, le gouvernement français a profité de l’état d’urgence sanitaire qu’il a instauré pour « assouplir » (détruire) le code du travail[xxxvi].

Or, il existe une solution simple et efficace, qui est pratiquée depuis l’Antiquité : l’annulation de la dette – suivie d’une reprise de contrôle de la création monétaire et le retour de l’emprunt à la banque centrale, et non plus sur les marchés. Une éventualité que craignent les banquiers. À ce sujet, leur représentante, Christine Lagarde, aujourd’hui présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a répondu, lors d’une interview le 9 avril dernier sur France Inter, à l’idée d’une annulation globale des dettes contractées par les États de la zone euro durant la pandémie du coronavirus : « Ça me paraît totalement impensable… il faudra dans le temps, progressivement, procéder au remboursement des dettes et se remettre dans une pente plus stable et plus propice au bon équilibre des finances publiques… »[xxxvii]

Rappelons à Madame Lagarde que lors de la crise financière de 2008, les banques, fautives, ont été sauvées par les États. Parmi eux, l’État français, Nicolas Sarkozy à sa tête, a renfloué les banques avec l’argent du contribuable, et sans aucune contrepartie[xxxviii].

Strategika – Plus de trois milliards de personnes sont appelées à se confiner dans le monde. Pour la première fois de son histoire, l’Humanité semble réussir à se coordonner de manière unitaire face à un ennemi global commun. Que vous inspire cette situation ?

Il y a dans cette situation, cette atmosphère, quelque chose de fictionnel et d’apocalyptique. Le confinement est une rupture dans la vie des sociétés. Le temps est suspendu car tous les rituels qui régulent et donnent des repères dans la vie des individus et des sociétés sont mis à l’arrêt. Il y a de quoi être déboussolé.

Ceci étant dit, la situation actuelle peut s’expliquer de façon rationnelle :

La mise en quarantaine est pratiquée, en cas d’épidémie, depuis plusieurs siècles[xxxix]. L’ampleur inédite du confinement actuel est la conséquence de la mondialisation. La planétarisation des moyens de transport et la massification sans précédent des voyageurs à l’échelle de l’Histoire ont fait de cette épidémie un problème mondial.

Mais il faut relativiser. Le confinement n’est absolument pas pratiqué de la même façon par tous les pays. Entre la Corée du Sud qui n’a confiné que les malades, pratiqués des tests massifs et soignés les malades, et le gouvernement français qui confine la totalité de la population en conseillant aux malades de rester chez eux jusqu’à ce qu’ils soient au bord de l’agonie, il y a une énorme différence, notamment en termes d’efficacité.

Le gouvernement chinois quant à lui n’a pas confiné le pays dans son entièreté, seulement la région de Hubei (dont Wuhan est la capitale), épicentre de l’épidémie, qui compte environ 60 millions d’habitants.

La Grande-Bretagne a refusé dans un premier temps de confiner sa population, et elle a fini par plier, mais pas seulement sous la pression sociale du village occidental (j’y reviendrai plus bas).

Quant à la Suède, elle se refuse toujours à confiner. Les autorités sanitaires se limitent à des recommandations simples, comme ne pas rendre visites aux grands-parents (les plus fragiles face au virus). Et il n’y a eu au total que 250 morts entre le début de l’épidémie et le 8 avril.

L’économie suédoise continue à fonctionner, les restaurants restent ouverts, de même que les salles de sport. Écoles et collèges continuent d’accueillir les élèves (les universités et les lycées, eux, sont fermés) car « L’absentéisme creuserait et renforcerait à long terme les inégalités sociales », explique la ministre de l’Enseignement secondaire, Anna Ekström[xl].

Et aux États-Unis, il n’y a pas d’uniformité, puisque c’est le gouverneur de chaque État qui est en mesure de prendre la décision de confiner. Au total, une quarantaine d’États (sur cinquante) ont demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux hormis pour faire des courses ou pour des urgences. Le président Donald Trump a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité pour le gouvernement fédéral de décider par décret d’un confinement à l’échelle nationale.[xli]

L’idée de confinement totale est venue du très influent épidémiologiste britannique, Neil Ferguson. Il est au cœur du système globaliste : conseiller de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l’Union européenne, de la Banque mondiale et de plusieurs gouvernements, dont le gouvernement britannique.

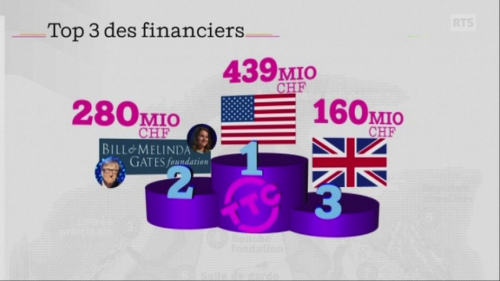

J’en profite au passage pour indiquer qu’une enquête menée sur l’OMS en 2016 par les journalistes Jutta Pinzler et Tatjan Mischke pour la chaîne allemande NDR a révélé que l’Organisation mondiale de la Santé est sous le contrôle de Bill Gates, des multinationales pharmaceutiques, et des puissances anglo-américaines[xlii]. Ce reportage a été diffusé le 4 avril 2017 par la chaîne franco-allemande ARTE sous le titre « L’OMS dans les griffes des lobbies »[xliii].

En tant que directeur de l’Imperial College COVID-19 Response Team composée de 50 scientifiques liés à l’OMS, Neil Ferguson a, depuis la mi-janvier, publié 14 rapports très alarmistes, affirmant, par exemple, le 16 mars, que « si rien n’est fait », la Grande-Bretagne compterait jusqu’à 510 000 morts et les États-Unis, 2 200 000 morts.

Le confinement, selon Ferguson, ferait descendre le bilan en Grande-Bretagne à 20 000 morts.[xliv]

D’après le New York Times, c’est ce rapport de Ferguson qui aurait contribué à pousser les États britannique et américain vers une politique de confinement.

Le 30 mars il publie un rapport évaluant la part de la population déjà infectée en Europe ; pour la France, il s’agirait, d’après Ferguson, de 3%, soit 2 millions de personnes[xlv].

À Genève, le très respecté épidémiologiste, Antoine Flahault estime, dans un entretien accordé à l’Obs que les prédictions de Ferguson « sont des spéculations théoriques »[xlvi].

Devi Sridhar, professeure de santé publique à l’université d’Edinburgh, pointe du doigt le fait que ce qui a de l’importance dans ces rapports de l’équipe de Neil Ferguson, n’est pas le contenu, mais ceux qui en sont les auteurs. Ajoutant que Ferguson « a une énorme influence ».

Son influence énorme trouve évidemment son origine chez ses appuis : OMS (qui est une émanation de l’ONU), Banque mondiale…

Raison pour laquelle on fait appel à ses modélisations lors de toutes les épidémies : grippe aviaire, Ebola, Zika, Sras, H1N1…

C’est encore Ferguson qui aurait, par l’intermédiaire du conseil scientifique Covid-19, convaincu Emmanuel Macron d’appliquer le confinement en France. Le Nouvel Observateur rapporte :

« ‘‘Jusqu’à 500 000 morts, si l’on ne fait rien’’ : telle est la prédiction alarmiste de Ferguson qui est présentée le 12 mars à Emmanuel Macron. La fermeture des écoles est annoncée le soir même. Impossible de connaître le détail de ce chiffrage, il n’est pas public, il a fait seulement l’objet d’une ‘‘communication personnelle’’ via le conseil scientifique Covid-19. Au sein de ce cénacle, le modélisateur Simon Cauchemez connaît bien les travaux du savant britannique : les deux hommes ont travaillé ensemble de 2005 à 2013. »[xlvii]

Simon Cauchemez, relai en France de Ferguson – et donc de la propagande des institutions globalistes, de Bill Gates et de l’industrie pharmaceutique – a passé son doctorat en bio-statistiques appliquées à l’épidémiologie des maladies infectieuses en 2005 à l’INSERM, et a rejoint la même année l’université Imperial College London en tant que post-doctorant dans l’équipe de Neil Ferguson, puis comme professeur associé. Il rejoint l’Institut Pasteur à Paris en 2013 pour y devenir le directeur du laboratoire de modélisation mathématique des maladies infectieuses qu’il a fondé[xlviii].

À l’instar de Ferguson, il a été impliqué dans la modélisation de l’épidémie de grippe A (H1N1) de 2009[xlix], de Chikungunya (2013-2014)[l], du Zika (2015-2016) dans les Amériques, et d’Ebola en Afrique…

Et comme l’a souligné l’Obs, Simon Cauchemez est également membre du conseil scientifique COVID-19 mis en place par le ministre français de la santé, afin d’informer le gouvernement au cours de l’épidémie, en tant que modélisateur.

Le confinement total des populations n’est pas une réponses scientifique efficace à l’épidémie, comme l’ont souligné nombre de scientifiques précités.

Nous avons donc affaire ici, de toute évidence, à la mise en place d’un projet politique. Ce qui nous amène à la question suivante.

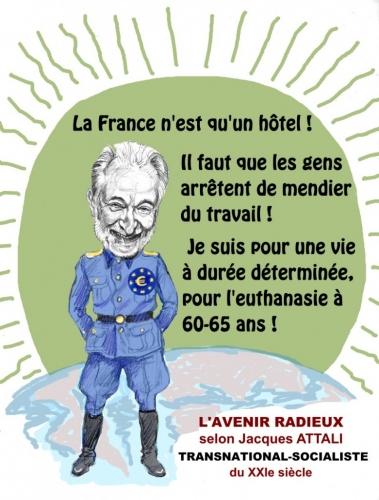

Strategika – Cette pandémie va-t-elle forcer l’humanité à se doter d’un gouvernement mondial comme le préconisait Jacques Attali lors de la pandémie de grippe A en 2009 ? En 2009 toujours, Jacques Attali expliquait que “l’Histoire nous apprend que l’humanité n’évolue significativement que lorsqu’elle a vraiment peur”. Que vous inspire cette idée ?

Voici ce qu’écrivait précisément Jacques ATTALI, le 3 mai 2009, dans la foulée du déclenchement de l’épidémie de Grippe A (H1N1) et quelques mois après le krach financier d’octobre 2008, dans sa rubrique du magazine L’Express :

« L’Histoire nous apprend que l’humanité n’évolue significativement que lorsqu’elle a vraiment peur : elle met alors d’abord en place des mécanismes de défense ; parfois intolérables (des boucs émissaires et des totalitarismes) ; parfois futiles (de la distraction) ; parfois efficaces (des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs). Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique.

La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. »[li]

Et partant de l’observation des conséquences de la grippe aviaire de 2003, il décrit, en les amplifiant, celles qu’aurait pu provoquer la Grippe A :

« Si elle n’est pas plus grave que les deux précédentes peurs liés à un risque de pandémie (la crise de la vache folle de 2001 en Grande Bretagne et celle de la grippe aviaire de 2003 en Chine), elle aura d’abord des conséquences économiques significatives (chute des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole ) ; elle coûtera environ deux millions de dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d’environ 15% ; son impact sera très bref (le taux de croissance chinois n’a baissé que pendant le deuxième trimestre de 2003, pour exploser à la hausse au troisième) ; elle aura aussi des conséquences en matière d’organisation (en 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l’Asie ; l’Organisation Mondiale de la Santé a mis en place des procédures mondiales d’alerte ; et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des réserves considérables de médicaments et de masques).

Si elle est un peu plus grave, ce qui est possible, puisqu’elle est transmissible par l’homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires : économiques (les modèles laissent à penser que cela pourrait entrainer une perte de trois trillions de dollars, soit une baisse de 5% du PIB mondial) et politiques… »

Ce scénario catastrophe permettrait in fine, selon ATTALI, d’établir un gouvernement mondial :

« Et, même si, comme il faut évidemment l’espérer, cette crise n’est très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d’en tirer les leçons, pour qu’avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle et des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l’aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable gouvernement mondial. C’est d’ailleurs par l’hôpital qu’a commencé en France au 17ème siècle la mise en place d’un véritable Etat.

En attendant, on pourrait au moins espérer la mise en œuvre d’une véritable politique européenne sur le sujet. Mais là encore, comme sur tant d’autres sujets, Bruxelles est muet. »

Le gouvernement mondial est une utopie. Les utopies ne se réalisent jamais, mais elles produisent, au cours et à la suite de leur tentative de réalisation, souvent beaucoup de souffrances.

Ce projet d’établissement d’un gouvernement mondial tire ses racines du messianisme biblique. Jacques ATTALI, messianiste revendiqué et chantre pour la France de ce projet d’essence religieuse attend cette ère eschatologique depuis bien des années. En 2010, il déclarait sur la chaîne de télévision Public Sénat qu’il rêvait de voir Jérusalem devenir « la capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d’un gouvernement mondial »[lii].

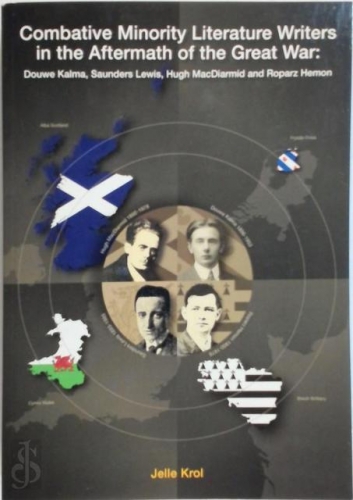

J’ai consacré plusieurs ouvrages – parmi lesquels Occident & Islam Tome I et Tome II – aux origines antiques et aux phases de développement médiévales et modernes de ce messianisme vétérotestamentaire ; je n’y reviendrai donc pas ici car cela nous emmènerait trop loin.

Je rappellerai simplement que le « gouvernement mondial » est un des multiples noms – à l’instar de « La dictature du prolétariat », « La République universelle », « La Fin de l’histoire et le Dernier Homme »… – de ce qui correspond, dans ce messianisme, à l’effondrement de l’Histoire laissant place à un monde qui est un mélange d’Eden terrestre (décrit dans le premier livre de la Torah, la Genèse) rétabli et d’utopie jamais connue.

Ces temps messianiques doivent être précédés de grandes catastrophes. Des calamités qui, si elles ne sont produites par le cours naturel de l’histoire, doivent être, du point de vue des messianistes, provoquées, afin de « hâter la venue du Messie ». Pour ceux qui ne sont pas familiers de ces notions, je citerai quelques lignes du plus grand historien du judaïsme et du messianisme, Gershom Scholem (1897-1982) :

« Pour les prophètes et les maîtres de l’Aggada (l’Aggada désigne les enseignements rabbiniques non-législatifs) la rédemption devait se produire par suite d’un bouleversement général, d’une révolution universelle, de catastrophes, de calamités inouïes en vertu desquelles l’histoire devait s’effondrer et s’éteindre. L’histoire était considérée par eux avec le pessimisme le plus absolu… Pour aboutir à la délivrance, il est nécessaire que l’édifice actuel soit abattu pour faire place à l’édifice messianique… »[liii]

« Pour les prophètes et les maîtres de l’Aggada (l’Aggada désigne les enseignements rabbiniques non-législatifs) la rédemption devait se produire par suite d’un bouleversement général, d’une révolution universelle, de catastrophes, de calamités inouïes en vertu desquelles l’histoire devait s’effondrer et s’éteindre. L’histoire était considérée par eux avec le pessimisme le plus absolu… Pour aboutir à la délivrance, il est nécessaire que l’édifice actuel soit abattu pour faire place à l’édifice messianique… »[liii]

Les messianistes conscients – comme ceux qui s’ignorent mais dont l’espérance messianique est logée au tréfonds de leur inconscient – voient dans chaque grande catastrophe, ou ce qui est désigné comme telle, un de ces événements prophétiques et apocalyptiques précédents la fin de l’Histoire et l’établissement du paradis terrestre.

Ainsi, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Albert Einstein écrivait en novembre 1945 dans la revue Atlantic Monthly : « Puisque pour l’instant seuls les États-Unis et la Grande-Bretagne possèdent le secret de la bombe atomique, il reviendrait naturellement à ces pays d’inviter l’Union soviétique à préparer et présenter le premier projet de constitution d’un gouvernement mondial… Un gouvernement mondial tel que je le conçois devrait être compétent pour juger de toute affaire militaire. Outre cette compétence, je ne lui donnerais qu’un seul pouvoir, celui de s’ingérer dans les affaires intérieures d’un État dans le cas où une minorité opprimerait la majorité des hommes du pays, créant ainsi un climat d’instabilité pouvant conduire à une guerre. »

Dans un autre texte paru deux mois plus tard, en janvier 1946 dans le Survey Graphic, Einstein revient sur cette idée : « Le désir de paix de l’humanité ne pourra se réaliser que par la création d’un gouvernement mondial. »[liv]

Aujourd’hui, la crise du coronavirus, présentée par certains comme l’équivalent d’une guerre mondiale, offre un nouveau prétexte aux messianistes pour tenter de faire aboutir leur projet.

Le journal britannique The Guardian a publié le 26 mars 2020 un article titré « Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus » (Gordon Brown appelle à un gouvernement mondial pour combattre le coronavirus). On y lit les propos tenus par l’ancien Premier ministre (travailliste) de Grande-Bretagne, Gordon Brown, qui « a exhorté les dirigeants mondiaux à créer une forme temporaire de gouvernement mondial pour faire face à la double crise médicale et économique causée par la pandémie de Covid-19. »[lv]

L’ex premier ministre a déclaré que la crise actuelle était différente – en ce qu’elle nécessiterait une solution globale – de celle à laquelle il a fait face, à savoir la crise financière de 2008 où il s’était illustré en « persuadant » les dirigeants mondiaux de la nécessité de renflouer les banques (avec l’argent des peuples), puis a organisé une réunion du G20 à Londres, qui a abouti à un plan de sauvetage du système bancaire.

De la même façon, Henry Kissinger (ancien secrétaire d’État et ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis), qui a été l’un des hommes les plus influents du système impérial américain, a publié le 3 avril 2020 dans le Wall Street Journal un texte titré « The Coronavirus Pandemic Will Forever After the World Order » (La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre mondial) où il plaide pour l’établissement d’un gouvernement mondial en réponse au coronavirus.

Usant de la même rhétorique qu’ATTALI et Brown, consistant à faire accepter le projet globaliste par la peur que suscitent les catastrophes successives, KISSINGER débute son texte, par une analogie, à dessein, entre la Seconde Guerre mondiale et le coronavirus :

« L’atmosphère surréaliste de la pandémie de Covid-19 me rappelle ce que j’ai ressenti lorsque j’étais jeune homme dans la 84e division d’infanterie pendant la bataille des Ardennes. Aujourd’hui, comme à la fin de 1944, il existe un sentiment de danger imminent, qui ne vise pas une personne en particulier, mais qui frappe au hasard et avec dévastation. Mais il y a une différence importante entre cette époque lointaine et la nôtre. L’endurance américaine était alors fortifiée par un objectif national ultime. Aujourd’hui, dans un pays divisé, un gouvernement efficace et clairvoyant est nécessaire pour surmonter des obstacles sans précédent en termes d’ampleur et de portée mondiale… »

Et d’après Monsieur Kissinger, le gouvernement américain, solidifié, devra conduire le monde vers un État planétaire pour triompher face au Covid-19 :

« Aucun pays, pas même les États-Unis, ne peut, dans un effort purement national, vaincre le virus… Si les États-Unis, dans leurs efforts pour reconstruire leur propre économie, ne font pas les premiers pas vers la création d’un gouvernement mondial, l’humanité est condamnée. »[lvi]

Nous voyons bien là qu’il existe, à travers les décennies et au-delà, une communion de pensée entre les différents représentants de l’oligarchie occidentale, d’Einstein à Kissinger en passant par Attali. Le même catastrophisme apocalyptique, la même espérance messianique, la même rhétorique et la même attitude aujourd’hui face au coronavirus.

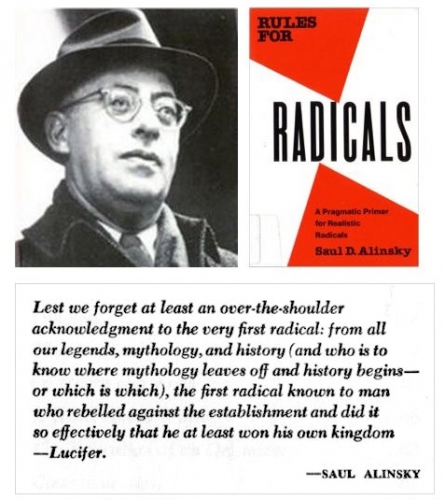

L’essayiste Naomi Klein a baptisé la stratégie de l’oligarchie « doctrine du choc », c’est-à-dire : « la stratégie politique consistant à utiliser les crises à grandes échelle pour faire avancer des politiques qui approfondissent systématiquement les inégalités, enrichissent les élites et affaiblissent les autres. »[lvii]

C’est une analyse marxiste, économico-matérialiste – qui est un des aspects, par définition partiel et incomplet, du phénomène historique – de ce que j’appelle le catastrophisme apocalypto-messianique. Le messianisme biblique est un projet global qui embrasse toutes les dimensions, l’économie est une parmi d’autres.

J’ai déjà eu l’occasion de l’écrire – notamment dans un article du 26 juin 2016[lviii], au lendemain du vote favorable au Brexit – la crise, qu’elle soit provoquée ou non, peut être un moyen, pour une branche de l’oligarchie occidentale, de passer à une étape supérieure. Il s’agit du concept de Karl Marx, le « saut qualitatif » menant à un changement de paradigme. Ce concept est une redéfinition matérialiste d’une conception historique empruntée, consciemment ou non, au messianisme juif.

Mais la pandémie n’est pas la seule catastrophe prévue/attendue/provoquée par l’oligarchie pour faire accoucher, dans la douleur, du gouvernement mondial.

Jacques ATTALI, toujours, lors d’une interview en septembre 2015, faisait part de sa vision des développements à moyen terme. Il ne s’agit en réalité, pas tant de sa vision personnelle, que de l’agenda de l’oligarchie qu’il représente :

« Je pense que l’Europe va devenir un ensemble fédéral avec une zone restreinte à 20 pays environ, avec un parlement, un gouvernement, une armée, un président de l’Eurozone…

Toutes les crises récentes ont entraîné des progrès vers le fédéralisme. Celle de 2008 a accouché de l’Union bancaire. La crise grecque a fait naître le MES (mécanisme européen de stabilité) avec une force de frappe financière de 500 milliards… La crise des réfugiés va entraîner le renforcement d’un outil jusqu’ici méconnu, Frontex, qui va devenir la police commune des pays européens…

La dépression (économique) est aujourd’hui masquée par les banques centrales qui déversent des milliards sur les marchés. Mais c’est de l’argent imaginaire. Les gouverneurs des banques centrales sont des Madoff qui ne vont pas en prison. Je ne leur reproche rien car ils laissent théoriquement le temps aux hommes politiques de créer un État de droit planétaire.

Je confirme les cinq étapes que j’avais décrites dans « Brève Histoire d’avenir» : déclin de l’empire américain, tentative ratée des autres gouvernements de s’unir pour gouverner le monde, gouvernement du monde par les marchés, guerre mondiale et enfin état de droit mondial. Nous sommes à la fin de la deuxième étape. À ce stade on court droit vers une guerre mondiale en 2035. Mais on peut toujours l’éviter. »[lix]

En résumé, d’après la vision historique et vétérotestamentaire de l’oligarchie messianiste, le monde ne sera finalement pacifié, unifié et l’Eden terrestre instauré, qu’après être passé par plusieurs catastrophes, dont les principales sont : la crise financière, la pandémie et la guerre mondiale.

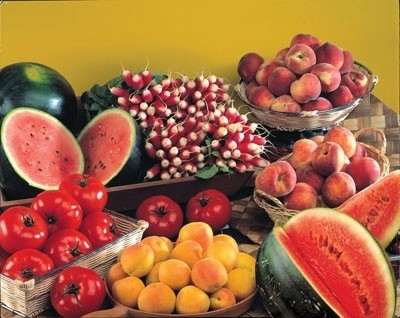

Et vraisemblablement l’oligarchie globaliste se prépare sérieusement à l’éventualité d’une guerre nucléaire. En juin 2006[lx] avait débuté la construction d’un bunker dans l’Arctique, à Svalbard (Norvège). Il s’agit d’une immense chambre forte construite pour préserver la diversité végétale de la planète : plusieurs millions d’échantillons de graines récoltées dans les 1 400 banques de gènes à travers le monde.

L’Arche en question est une installation fortifiée qui comprend un long tunnel d’une centaine de mètres de long qui débouche sur trois grandes alcôves. Les graines y reposent dans des sachets hermétiques alignés sur des étagères métalliques. La partie visible se limite à l’entrée qui émerge de la montagne enneigée. Celle-ci est constituée de deux hautes parois surmontées d’une œuvre d’art conçue pour être visible à des kilomètres à la ronde dans l’obscurité permanente. Le bunker comprend des portes blindées, des caméras de surveillance, des parois en béton armé de plus d’un mètre d’épaisseur, le tout protégé par la roche de la montagne qui permet en théorie de résister aux tremblements de terre et, selon leur concepteur, à une attaque nucléaire directe ou à une chute d’avion.

© Mari Tefre / Global Crop Diversity Trust – Licence : CC BY-NC-SA

Elle a été baptisée « l’Arche de Noé végétale » en référence au récit biblique. L’Arche de Noé végétale a été inaugurée le 26 février 2008 par José Manuel Barroso alors président de la Commission européenne (de 2004 à 2014, pour être ensuite embauché par la banque judéo-américaine Goldman Sachs en tant que président non exécutif du conseil d’administration), qui l’a décrite, toujours en référence à la Bible, comme « un jardin d’Eden glacé »[lxi], et d’ajouter, durant son discours : « nous espérons et œuvrons pour le meilleur, mais nous devons nous préparer au pire. »[lxii]

Le nom officiel du projet est « Svabald Global Seed Vault », alors que les partenaires qui y collaborent l’appellent entre eux « le coffre-fort du Jugement dernier » (doomsday vault).

Les investisseurs derrière le projet et les opérations de l’Arche sont bien connus. Dans un communiqué le Réseau Semences Paysannes souligne que ce projet est le fruit d’un accord tripartite entre le gouvernement norvégien, « Global Crop Diversity Trust » et la « Nordic Gene Bank ». Le « Trust » est financé et soutenu par Bill Gates[lxiii], via sa Fondation Bill et Melinda Gates, La Fondation Rockefeller, Syngenta AG, Dupont/Pioneer, Monsanto, et la Fédération Internationale des Semences, les plus importants acteurs et lobbyistes de l’industrie des semences.

Or, ces structures ne sont pas réputées pour favoriser la diversité génétique et l’accès aux ressources vivantes actuelles. Selon le Réseau Semences Paysannes, « elles imposent partout des lois qui remettent en cause les droits des paysans de conserver, utiliser, échanger et vendre les semences reproduites à la ferme (…) Elles les obligent ainsi à acheter celles de l’industrie, seules à pouvoir être inscrites dans les catalogues officiels requis pour toute vente. Dans de nombreux pays, les paysans n’ont même plus le droit de ressemer leur récolte. » De plus, « elles généralisent la culture des organismes génétiquement modifiés (OGM) par des stratégies commerciales agressives mettant en danger la diversité des semences fermières. »

Il existe déjà des banques de semences à travers le monde qui conservent en plusieurs exemplaires les graines si précieuses. Les concentrer en un seul endroit, si les autres devaient fermer pour une raison ou pour une autre (la banque de gènes d’Alep, en Syrie, a été détruite durant la guerre[lxiv]), pourrait au contraire augmenter considérablement le risque que ce projet cherche à prévenir officiellement[lxv].

Et on apprend qu’en pleine crise du coronavirus, début mars 2020, l’Arche a reçu une importante livraison de graines alors qu’on nous annonce que la pandémie de coronavirus pourrait entraîner une pénurie de nourriture à l’échelle planétaire. L’Arche de Noé végétale doit, à terme, accueillir deux ou trois millions d’échantillons pour « rendre l’avenir de l’alimentation de l’homme encore plus sûr ».[lxvi]

Quand la réalité dépasse le complotisme…

Strategika – Comment liez-vous la crise actuelle à votre domaine d’expertise et votre champ de recherche ? Comment voyez-vous l’évolution de la pandémie et ses conséquences politiques et sociales dans les semaines à venir ?

Strategika – Comment liez-vous la crise actuelle à votre domaine d’expertise et votre champ de recherche ? Comment voyez-vous l’évolution de la pandémie et ses conséquences politiques et sociales dans les semaines à venir ?

Mes champs de recherches sont l’histoire des religions, des idéologies, leurs influences politiques et géopolitiques. Mes travaux, ma réflexion et mes écrits sont en bonne part consacrés à la prospective, c’est-à-dire à l’anticipation des évènements socio-politiques et de l’évolution des grandes tendances historiques.

Comme je l’ai dit récemment à l’occasion d’une autre interview[lxvii], faire de la prospective, visuellement, c’est comme prolonger les courbes correspondant à des tendances sur un diagramme.

Cette épidémie accentue certaines tendances idéologiques, politiques, sociales et géopolitiques sur lesquelles j’ai écrit un certain nombre d’articles – réunis dans un ouvrage publié en février 2019 : Du Brexit aux Gilets jaunes (éd. Sigest) – ; à savoir le retour de la nation contre le globalisme, la régression du libre-échange à l’avantage du protectionnisme économique et la multipolarité au détriment de l’unipolarité américaine.

En d’autres termes, la pandémie constitue, non par sa gravité réelle mais par les mesures prises à l’échelle mondiale et leurs effets rétroactifs, une accélération historique.

En tant qu’accélérateur historique de certaines tendances lourdes, le coronavirus est un révélateur, en ce qu’il fait apparaître brusquement à un nombre croissant de gens ce qui leur était invisible à l’œil nu. Il dévoile – c’est le sens du terme grec apocalypse – ces tendances lourdes et l’agenda que l’oligarchie veut précipiter.

L’oligarchie occidentale, et une partie des élites dirigeantes qui exécutent leur agenda, croient, au sens religieux du terme, que le sens de l’Histoire est en leur faveur ; c’est pourquoi ils n’envisagent pas la possibilité d’être pris à revers.

La réalisation au forceps de leur utopie messianique nécessite des moyens considérables qui ne passent pas inaperçus, notamment en raison de la violence économique et sociale que l’arme du confinement engendre.

Dans les différentes phases énumérées par Attali que j’ai cité précédemment, il a mentionné le « gouvernement du monde par les marchés ». Une réalité que le coronavirus fait apparaître.

Par exemple, les puissantes multinationales Google et Apple mettent à disposition des gouvernements les outils nécessaires pour contrôler les populations, sous prétexte de combattre la pandémie. Google a lancé une plateforme qui permet de visualiser, grâce à la localisation des utilisateurs, le degré de respect du confinement dans les différents pays. Un outil qui collecte déjà les données des internautes dans 131 pays. Le site d’information américain The Verge explique que cette plateforme « utilise les données stockées dans les smartphones pour comprendre le degré d’adhésion des citoyens aux consignes de confinement données par les gouvernements. »[lxviii]

Le 10 avril 2020 Apple et Google ont conjointement annoncé un partenariat pour permettre le suivi numérique des individus ayant été à proximité des personnes infectées par le coronavirus. Les deux géants ont indiqué dans un billet de blog :

« Google et Apple annoncent un effort conjoint pour permettre l’utilisation de la technologie Bluetooth dans le but d’aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, en intégrant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs au cœur de la conception. »[lxix]

Evidemment, la promesse du respect de la vie privée par Apple et Google ne vaut strictement rien.

Ryan Calo, chercheur à l’université de Washington et affilié au Centre pour Internet et la société de Stanford, s’interroge :

Ryan Calo, chercheur à l’université de Washington et affilié au Centre pour Internet et la société de Stanford, s’interroge :

« Il est difficile de savoir quel usage ils comptent faire des données obtenues… S’ils pensent que le suivi numérique des contacts va permettre aux gens d’arrêter la distanciation sociale, je suis sceptique. »[lxx]

Le 19 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a levé l’interdiction sur l’échange et le traitement des informations personnelles des citoyens membres de l’Union européenne, en indiquant que « le RGPD (Règlement général sur la protection des données) permettait aux autorités sanitaires compétentes de traiter les données personnelles dans le contexte d’une épidémie, conformément au droit national et dans les conditions qui y sont fixées ».

Cyrille Dalmon, chercheur associé à l’Institut Thomas More, faisait remarquer, dans un texte du 2 avril 2020[lxxi], que d’ores et déjà, en Pologne, les personnes en quarantaine doivent se prendre en photo chez elles pour prouver via une application qu’elles respectent bien le confinement. L’Italie a également recours à l’utilisation massive de la géolocalisation et du recoupement de données personnelles afin de connaître les personnes qui ont potentiellement été en contact avec des malades. En France, en plus de la loi d’urgence votée le 23 mars, loi d’exception s’il en fut, et des vingt-cinq ordonnances adoptées le 25 mars, le comité CARE (Comité Analyse Recherche et Expertise), chargé de conseiller le gouvernement sur le tracking afin d’identifier les personnes en contact avec celles infectées par le coronavirus, se penche sur « l’opportunité de la mise en place d’une stratégie numérique d’identification des personnes ayant été au contact de personnes infectées », c’est-à-dire de géolocalisation et de recoupement des données comme en Italie.

Et Cyrille Dalmon de poursuivre : « On doit donc constater lucidement que la lutte contre l’épidémie est l’occasion d’une accélération de la numérisation de nos existences et d’un contrôle accru des pouvoirs publics sur nos vies. La constitution de vastes bases de données, associées à un fichage massif des populations, déjà engagée avant la crise dans tous les États du monde, dont nos États démocratiques, est légitimée par l’urgence sanitaire.

Au risque de choquer, et de déplaire, le parallèle (jugé excessif par certains) avec le système de « crédit social » chinois s’en trouve légitimé en retour, au moins partiellement. Si ce dispositif, consistant en une surveillance généralisée de la population et en l’attribution d’une note au citoyen (bonne s’il est « vertueux », mauvaise s’il est « déviant ») paraît odieux à beaucoup d’entre nous, il faut rappeler qu’il n’est que la mise en commun organisée et systématique par l’État de multiples outils technologiques, le plus souvent inventés et développés en Occident.

On nous rétorquera que les réseaux sociaux (qui collectent tant d’informations sur nous, notre vie, nos habitudes, notre santé, etc.) appartiennent à des entreprises privées et non à l’État. C’est vrai. Mais il n’est pas inutile de rappeler que, dans notre propre pays, des fonctionnaires travaillent depuis plus d’un an avec Facebook à l’élaboration d’une stratégie commune « de lutte contre les contenus haineux », sans que cela émeuve outre mesure. »

Ces mesures ne sont pas temporaires, comme l’a souligné l’historien israélien (bien placé pour en parler) Yuval Noah Harari dans les pages du Financial Times du 19 mars : « Les mesures prises dans l’urgence ont la mauvaise habitude de rester en place même après l’urgence, d’autant qu’il y a toujours de nouvelles menaces. »

L’oligarchie a conscience que l’appauvrissement organisé des peuples va provoquer des remous dans les corps sociaux ; en conséquence il leur faut accentuer le contrôle numérique et la répression en amont pour prévenir et neutraliser toute révolte.

Remarquons au passage que cette « guerre » contre un « ennemi invisible », la pandémie, rappelle la guerre infinie contre cet autre ennemi, le terrorisme, qui a servi de prétexte à la destruction de pays entiers et au renforcement des lois liberticides aux États-Unis comme en Europe[lxxii].

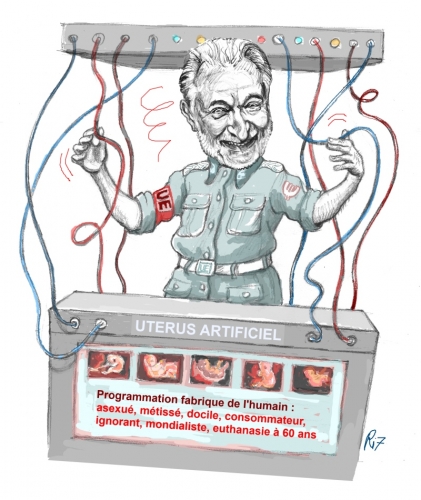

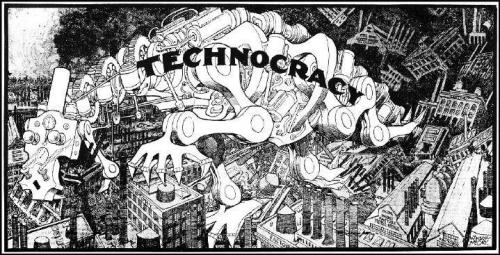

Nous vivons les conséquences de la phase terminale de la fusion historique de deux systèmes apparemment opposés, le capitalisme financier débridé surplombant et contrôlant les États, et le système concentrique de contrôle social soviétique ; les deux ont donné naissance à une sorte de soviéto-capitalisme. La technologie numérique des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon…) au service d’un politburo planétaire (en fait occidental) en gestation.

Ce processus de prise de contrôle de l’appareil d’État par les multinationales et le système bancaire est devenu manifeste et grandissant aux États-Unis durant les années Reagan (1981-1989)[lxxiii]. Le phénomène s’est prolongé géographiquement en Europe, via notamment ce « machin » qu’est l’Union européenne – Charles de Gaulle en son temps avait qualifié ainsi l’Organisation des Nation unies : « Le machin qu’on appelle l’ONU »[lxxiv] – qu’il conviendrait d’appeler le Politburo de Bruxelles.

Ce processus de prise de contrôle de l’appareil d’État par les multinationales et le système bancaire est devenu manifeste et grandissant aux États-Unis durant les années Reagan (1981-1989)[lxxiii]. Le phénomène s’est prolongé géographiquement en Europe, via notamment ce « machin » qu’est l’Union européenne – Charles de Gaulle en son temps avait qualifié ainsi l’Organisation des Nation unies : « Le machin qu’on appelle l’ONU »[lxxiv] – qu’il conviendrait d’appeler le Politburo de Bruxelles.

Aux États-Unis comme en Europe, les allers-retours des hauts fonctionnaires, entre les grandes banques (Goldman Sachs, JP Morgan…) et les appareils d’États, les ministères des Finances, le Trésor américain et les institutions (comme la Banque centrale européenne), est en cela tout à fait significatif de ce soviéto-capitalisme. Emmanuel Macron, passé de la banque Rothschild à l’Elysée, est l’archétype de ce système.

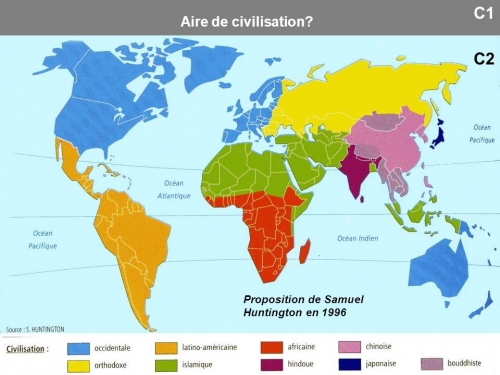

L’on peut qualifier également le système chinois de soviéto-capitaliste, à une différence près, et elle est de taille : en Chine, contrairement à l’Occident, le capitalisme est sous le contrôle de l’État. En cela, la Chine est le miroir renversé de l’Occident. Par ailleurs, la crise du coronavirus est aussi un accélérateur et un aggravateur de l’opposition géopolitique États-Unis/Chine. Mais n’oublions pas que l’Occident a involontairement et indirectement créé le système économique de la Chine contemporaine en faisant d’elle son atelier dans le cadre du libre-échange. Les Chinois, champions du mimétisme, ont ainsi copié les technologies occidentales pour monter en gamme – jusqu’en 2010 au moins les industries dont l’investissement était étranger étaient plus productrices que les industries locales[lxxv]. La Chine a finalement retourné l’arme du libre-échange contre l’Occident et accentué la destruction de l’industrie européenne et étasunienne. La Chine a profité d’un système qui est entièrement anglo-américain.

Tout cela étant dit, ce que l’on constate d’ores et déjà avec cette crise pandémique, ce n’est pas un mouvement d’unification de la planète qu’espère Attali et les siens, mais un renforcement de la nation, d’une volonté de relocalisation et une accentuation de la multipolarité.

Le monde est témoin de ce qu’il s’est passé en Italie – pays abandonné par ses voisins de l’UE et aidé par la Chine, la Russie, Cuba… – où le drapeau de l’Union européenne a été retiré par des maires et brûlé par nombre de citoyens italiens. La colère et les critiques contre l’UE et l’Allemagne sont même venues d’hommes politiques et journaux italiens qui sont en temps normal des européistes convaincus[lxxvi].

À cela s’est ajouté l’échec du sommet européen pour résoudre la crise du coronavirus. Le jeudi 26 mars, le sommet réunissant les dirigeants européens s’est terminé avec des insultes. Jean Quatremer, journaliste correspondant à Bruxelles, rapportait :

« Les couteaux sont tirés. Une large majorité d’États ne supportent plus l’égoïsme et la morgue du ‘‘club des radins’’ (Allemagne, Finlande et Pays-Bas). ‘‘Leur comportement de châtelain européen s’adressant à leurs sujets est insupportables’’, grince-t-on à Paris. Le demi-échec du sommet des chefs d’État et de gouvernement, jeudi soir, Berlin et ses alliés s’étant opposés à la création d’un ‘‘instrument de dette commun’’, a fait sauter le couvercle des rancœurs accumulées. »

Le ministre néerlandais, Wopke Hoekstra a demandé à la Commission européenne d’enquêter sur les raisons de l’absence de marge de manœuvre budgétaire de certains pays pour faire face à la crise du coronavirus. En réponse, le lendemain matin du sommet, Antonio Costa, Premier ministre portugais, a réagi en dénonçant violemment son attitude « répugnante » :

« C’est d’une inconscience absolue et cette mesquinerie récurrente mine totalement ce qui fait l’esprit de l’Union et représente une menace pour son avenir. »[lxxvii]

Aux États-Unis, le coronavirus accentue encore la lutte – que j’analyse depuis plusieurs années – entre les factions qui se partagent le pouvoir : pour aller vite les souverainistes protectionnistes contre les globalistes. À titre d’exemple, Donald Trump a annoncé, le 14 avril 2020, qu’il suspendait la contribution des États-Unis au budget de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est, comme je l’ai écrit plus haut, sous le contrôle de Bill Gates et des multinationales pharmaceutiques. Le président américain accuse l’OMS d’avoir commis de nombreuses « erreurs » dans sa gestion de l’épidémie. Il a précisé qu’il coupait les vivres de l’OMS, que les États-Unis financent à hauteur de 400 à 500 millions de dollars par an, le temps qu’une étude soit menée « pour examiner le rôle (de l’OMS) dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus », ce qui pourrait prendre entre 60 et 90 jours[lxxviii].

Le président américain a, dans un premier temps, été réticent à confiner la population, et il a manifestement été dubitatif face à la narration officielle occidentale concernant la dangerosité du coronavirus. Durant une conférence de presse à la Maison Blanche le 4 avril dernier, Donald Trump, s’est ainsi exprimé sur le coronavirus :

« Nous irons mieux, et nous irons mieux très vite. Ceci a été artificiellement induit. Ils ont dit ‘‘fermez le pays, nous devons fermez le pays’’, et nous avons fermé le pays. Et nous guérissons, et nous irons mieux très vite. »[lxxix]

Le coronavirus a aggravé une autre lutte, qui oppose depuis deux ans[lxxx] Donald Trump et la FED (Réserve fédérale), la banque centrale étasunienne contrôlée par le cartel bancaire. Alors que le coronavirus perturbait les marchés, le président américain a attaqué publiquement le président de la FED, Jerome Powell, dans un tweet du 10 mars :

« Notre Réserve fédérale minable et lente, dirigée par Jay Powell, qui a relevé les taux trop rapidement et (les a) baissés trop tard, devrait ramener notre taux directeur aux niveaux de ceux de nos pays concurrents. »

Le taux directeur influence directement le prix du crédit octroyé par les banques privées qui répercutent les taux de la banque centrale. Des taux directeurs faibles peuvent aussi signifier que les intérêts sur les produits d’épargne sont moins élevés car les paiements des taux d’intérêt perdent de la valeur[lxxxi]. Le taux bas, est bon pour le foyer et l’entreprise, et le taux élevé est à l’avantage du banquier et du vendeur. En clair, si la FED relève trop haut son taux directeur, cela a un impact négatif sur l’économie réelle. Et comme je le disais plus haut, le projet, selon moi, des financiers internationaux, est de détruire l’économie réelle, appauvrir les classes moyennes et inférieures, en tondant aux passages les épargnants.

L’opposition entre Trump et la FED c’est au fond l’opposition entre l’économie réelle, industrielle, et l’économie fictive, la finance, la banque.

Par ailleurs, rapporte le New York Times[lxxxii] – qui défend ouvertement la FED contre le président des États-Unis -, Donald Trump a menacé de remplacer Jerome Powell ; ce qui reviendrait à placer sous le contrôle de la Maison Blanche la politique monétaire des États-Unis. Ce serait une déclaration de guerre envoyée au système bancaire.

Pour résumer : la crise du coronavirus va accentuer l’opposition entre, d’une part le globalisme, la finance mondiale, et l’impérialisme unipolaire, et d’autre part le souverainisme, le protectionnisme économique et la multipolarité géopolitique.

Strategika – Existe-t-il une issue politique à la situation que vous venez de décrire et quelle forme pourrait-elle prendre selon vous ?

Il n’y a pas de réponse unique à cette question, car si l’on peut, comme je viens de le faire à grands traits, analyser et anticiper les tendances de fond et les confrontations politico-idéologiques, l’issue politique variera en fonction du pays. Je me concentrerai donc ici sur la France.

Si mon modèle d’analyse prospectiviste est efficient et mon concept « coronavirus : accélérateur historique » valide, nous verrons en France, comme dans le reste du monde, une accélération des processus en cours depuis quelques années (je renvoie à mon ouvrage Du Brexit aux Gilets jaunes).

Si mon modèle d’analyse prospectiviste est efficient et mon concept « coronavirus : accélérateur historique » valide, nous verrons en France, comme dans le reste du monde, une accélération des processus en cours depuis quelques années (je renvoie à mon ouvrage Du Brexit aux Gilets jaunes).

Parmi ces processus, il y a la destruction de la classe moyenne, que le géographe Christophe Guilluy a décrite dans son ouvrage No Society. La fin de la classe moyenne occidentale (2018). C’est ce qui explique le comportement de la finance internationale, que j’ai exposé plus haut, vis-à-vis des épargnants (appartenant à la classe moyenne et à la bourgeoisie) et la déconstruction d’une partie du code du travail et des acquis sociaux par le gouvernement français qui profite de « l’état d’urgence sanitaire »[lxxxiii]. Politique d’appauvrissement volontaire du peuple français (les patrons de PME comme les employés, les ouvriers etc…) par la mise à l’arrêt, par le confinement, de l’économie nationale au prétexte de la lutte contre la pandémie.

Alors que, en plein coronavirus, l’Agence régionale de santé (ARS) confirme la suppression de 600 postes à l’hôpital de Nancy[lxxxiv], le Ministère de l’Intérieur a publié un appel d’offre (le 3 mars 2020) d’un montant de 3 642 864 euros pour l’achat de gaz lacrymogène[lxxxv], suivi d’un autre appel d’offre (le 12 avril 2020), toujours du Ministère de l’Intérieur, d’un montant de quatre millions d’euros pour l’achat de plusieurs centaines de drones destinés à la surveillance de la population[lxxxvi].

Il ne s’agit plus là d’un simple « flash totalitaire » (pour reprendre le concept d’un historien et démographe médiatique qui analysait l’épisode « Charlie »[lxxxvii]) mais d’une volonté de l’oligarchie, via sa courroie de transmission, le gouvernement de Macron, de détruire et soumettre la société tout entière à une dictature bancaire.

Mais cela peut produire l’effet contraire à celui souhaité par le pouvoir. Cette politique de confinement/appauvrissement pourrait conduire à une révolte d’ampleur plus large que celle des Gilets jaunes, par la jonction de la France périphérique (que représentent les Gilets jaunes) et des classes moyennes.

J’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, notamment lors d’une conférence donnée chez les Gilets jaunes de Cannes[lxxxviii] : l’une des conditions nécessaires pour transformer une révolte en révolution, c’est le couplage de la France périphérique et des classes moyennes, et une partie de la bourgeoisie. Et la destruction de l’économie par le confinement va bien évidemment atteindre la bourgeoisie – à plus forte raison si son épargne est ponctionnée – et pourrait, si elle n’est pas retenue par une prudence malencontreuse, être conduite à rejoindre les révoltés de la France périphérique.

D’ailleurs, selon des notes confidentielles (datées du 7, 8 et 9 avril) sur le « suivi de l’impact du Covid-19 » que le journal Le Parisien a pu consulter, le service central du renseignement territorial (SCRT) redoute une radicalisation de la contestation sociale à l’issue du confinement[lxxxix]. Les agents du SCRT analysent ainsi les informations en leur possession :

« Le jour d’après est un thème fortement mobilisateur des mouvances contestataires. Le confinement ne permet plus à la gronde populaire de s’exprimer, mais la colère ne faiblit pas et la gestion de crise, très critiquée, nourrit la contestation. »

Le Parisien souligne que lors des grèves de novembre contre la réforme des retraites, des rapprochements avaient déjà été observés entre « Gilets jaunes radicalisés » et « cheminots irréductibles ». Les agents de la SCRT s’alarment de l’agitation des groupuscules « d’extrême gauche » et de « l’ultra droite » ; or, le danger pour le pouvoir ne viendra certainement pas de là, mais plutôt d’une massification de la révolte. La neutralisation voire la manipulation de ces groupuscules n’a jamais constitué un défi ou une difficulté pour les services de renseignement…

Dans l’attente de la sortie du confinement, les agents du renseignement anticipent « la création de comités de lutte entre personnes d’un même immeuble » ainsi « qu’une organisation commune à distance ».

Neutraliser un peuple entier voulant sortir du confinement pour empêcher sa réduction en esclavage est une autre paire de manches que de s’occuper de quelques groupes marginaux et résiduels. L’État policier peut s’illustrer dans la répression de dizaines de milliers de Gilets jaunes, mais dans le contexte actuel, il est inexistant, il lui est impossible de maîtriser l’ensemble de la population. En clair, les 67 millions de personnes qui sont assignées à résidence, ne le sont pas par contrainte, mais parce qu’elles y ont consenti. Pour combien de temps encore ? S’il venait à l’esprit des Français, collectivement, de braver le confinement, ils s’apercevraient que nous sommes face à un État policier virtuel, un État policier sans policier. La police n’étant omniprésente qu’à la télévision.

Par conséquent, en essayant de soumettre la société, les dirigeants sont peut-être bien en train de fabriquer involontairement un Golem incontrôlable, fait de la fusion des colères, et qui se retournerait contre eux. Ils provoqueraient alors un flash totalitaire inversé qui ferait s’abattre sur ces élites dirigeantes un terrifiant courroux.

Youssef Hindi

Le 18/04/2020

[i] https://google.com/covid19-map/?hl=fr

[ii] https://www.liberation.fr/france/2020/02/28/la-grippe-sai...

[iii] https://strategika.fr/2020/03/29/coronavirus-italie-le-pr...

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-70-d-hommes-...

[iv] https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2622115...

[v] http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e...

[vi] https://strategika.fr/2020/04/08/10-experts-medicaux-de-p...

[vii] Une commande initiale d’un montant de 712 millions d’euros qui avait fait scandale et poussé R. Bachelot à annuler la commande de 50 millions (sur les 94 millions commandés) de doses de vaccins, environ la moitié. https://www.liberation.fr/societe/2010/01/05/grippe-h1n1-...

[viii] https://sante.lefigaro.fr/actualite/2010/10/14/10475-vacc...

[ix] Anciennement ICI PHARMA, puis ZENECA GROUP, avant son rachat par le groupe suédois Astra AB pour former enfin Astra Zeneca le 6 avril 1999. https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2...!

[x] https://www.fakirpresse.info/Le-vrai-CV-de-Roselyne-Bache...

[xi] http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cegrippea/09-10/

[xii] https://www.liberation.fr/societe/2010/01/05/grippe-h1n1-...

[xiii] https://strategika.fr/2020/03/30/douze-experts-sinterroge...

[xiv] https://www.marianne.net/societe/la-chloroquine-guerit-le...

[xv] https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U&t=6s

[xvi] David Graeber, Dette : 5 000 ans d’histoire, New York, 2011, traduction française 2013, Éditions Les Liens qui libèrent.

[xvii] Jacques Sapir, La Démondialisation, Le Seuil, 2011, p. 105.

[xviii] https://www.diploweb.com/2020-Vers-une-nouvelle-crise-fin...

[xix] https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-a-wall-stre...

[xx] IMF’s Christine Lagarde : « When The World Goes Downhill, We Thrive », Zerohedge.com, 2 avril 2016.

[xxi] James K. Galbraith, L’État prédateur, Le Seuil, 2009.

[xxii] Jacques Sapir, La Démondialisation.

[xxiii] https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/03/23/coronavi...

[xxiv] https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/03/23/coronavi...

[xxv] https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/10/09/20002-2013...

[xxvi] https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/19/taxe-s...

[xxvii] https://www.challenges.fr/economie/la-zone-euro-prend-un-...

[xxviii] https://www.huffingtonpost.fr/2013/10/10/fmi-taxe-epargne...

[xxix] Karl Marx, La lutte des classes en France, 1850.

[xxx] https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/03/15/q...

[xxxi] https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronaviru...

[xxxii] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-05/spanis...

[xxxiii] https://www.courrierinternational.com/article/vu-dallemag...

[xxxiv] https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/

[xxxv] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cor...

[xxxvi] https://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/ce-que-l-etat-...

[xxxvii] https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualite...

[xxxviii] L’État français a « investi » de pseudo-fonds-propres – en réalité il s’agissait d’un prêt sur cinq ans. Un prêt donc, à hauteur de 10,5 milliards d’euros accordé à six banques (BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque populaires, Crédit Mutuel, Société Générale, Caisse d’épargne), qui ne donnait par conséquent à l’État français aucun pouvoir décisionnel. Cf. Frédéric Lordon, La crise de trop, Fayard, 2009, pp. 127-128.

[xxxix] https://www.franceculture.fr/histoire/quand-le-pere-de-ma...

[xl] https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/pourquoi-l...

[xli] https://www.lefigaro.fr/flash-actu/etats-unis-quatre-etat...

[xlii] https://lareleveetlapeste.fr/loms-controle-multinationale...

[xliii] https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws

[xliv] https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.O...

[xlv] https://www.nytimes.com/2020/03/17/world/europe/coronavir...

[xlvi] https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200403.O...

[xlvii] https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.O...

[xlviii] https://research.pasteur.fr/en/member/simon-cauchemez/

[xlix] Christophe Fraser, Christl A. Donnelly, Simon Cauchemez et William P. Hanage, « Pandemic Potential of a Strain of Influenza A (H1N1): Early Findings », Science, vol. 324, no 5934, 19 juin 2009, p. 1557–1561.

[l] S Cauchemez, M Ledrans, C Poletto et P Quenel, « Local and regional spread of chikungunya fever in the Americas », Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, vol. 19, no 28, 17 juillet 2014, p. 20854.

[li] https://blogs.lexpress.fr/attali/2009/05/03/changer_par_p...