par Francis P. Ubertelli

Compositeur, professeur et écrivain, Francis P. Ubertelli a étudié aux Conservatoires de Québec et de Rome, puis à Toronto. Il a su travailler avec les derniers représentants de l’avant-garde (Berio, Boesmans, Donatoni) avant l’irruption d’une profonde crise spirituelle et les attaques des Tours à New York qui changèrent sa vie. Dans la musique, si les sons eux-mêmes se présentent au sein d’une hiérarchie de l’importance, ils illustrent pourtant la petitesse imperceptible des âmes moyennes coincées dans cet étau insensé de la séclusion forcée où elles chantent maintenant les souvenirs d’une liberté abandonnée.

En 1516, dans l’Utopia, satire socio-politique de Thomas More, toute forme de gouvernement ne constitue qu’une « conspiration des riches » [1], lesquels, fortunés et prétendant à la tutelle administrative de la gestion publique, n’en ont que pour leurs propres privilèges. Henri VIII allait d’ailleurs lui donner raison lors de la coupure d’avec la papauté par l’Acte de suprématie de 1534,[2] coup d’orgueil insensé pour le cœur d’Anne Boleyn. Puis l’Église lui appartint.

En 1516, dans l’Utopia, satire socio-politique de Thomas More, toute forme de gouvernement ne constitue qu’une « conspiration des riches » [1], lesquels, fortunés et prétendant à la tutelle administrative de la gestion publique, n’en ont que pour leurs propres privilèges. Henri VIII allait d’ailleurs lui donner raison lors de la coupure d’avec la papauté par l’Acte de suprématie de 1534,[2] coup d’orgueil insensé pour le cœur d’Anne Boleyn. Puis l’Église lui appartint.

Toute conspiration naît d’un contexte en faveur d’une cause. En cela, il est une déclaration politique. Que dire des Apôtres dans le quatrième chapitre du livre des Actes où chacun d’entre eux n’appelait rien de ce qu’ils possédaient comme leur appartenant ? Ne s’agissait-il pas de gestes qui rappelaient un certain collectivisme platonicien ? [3] C’était plutôt la négation de soi-même au profit du bien d’autrui, la « charité », la meilleure définition que la liberté n’ait jamais connue, qui triompha. Or, si le maître que l’un cherche à servir est l’homme — une femme dans le cas d’Henri VIII —, pourquoi la grandeur qui nous échut dès la conception, celle de l’Image de Dieu, s’abaisserait-elle ainsi alors qu’elle nourrit, insatiable, un goût naturel pour l’infini de l’au-delà ? Selon la morale issue de la Tradition de l’Église, c’est donc Dieu que l’homme rejette pour ainsi embrasser une fausse liberté (nécessairement), la plus éloignée possible de Celui « qu’on ne peut même pas penser qu’Il n’est pas ».[4]

En 1848, toujours en Angleterre, Karl Marx publie son Manifeste du Parti communiste et y observe que la société de son temps, le Manchester et les cantons du South Lancashire des années 1830-40, à travers la critique du capitalisme, n’est qu’une « histoire de luttes de classes ».[5] Dans le Manifeste, la bourgeoisie amena la révolution industrielle, bouleversa les instruments de production, créa d’énormes villes, des marchés mondiaux et la classe ouvrière prolétarienne, utile, quant à elle, aussi longtemps que « son travail accroît le capital ».[6] Un tel abus — la détérioration de la condition prolétarienne face à l’accroissement du capitalisme — pousse l’auteur à s’en prendre à la bourgeoisie, coupable de tous les maux, à la pointer du doigt, elle, inapte à gouverner la société. Il recommande ainsi l’abolition de la propriété privée et du droit d’héritage au profit d’une centralisation du crédit aux mains de l’État, en plus d’une éducation publique gratuite pour les enfants, pour glorifier le seul État-providence, nouvelle conspiration. Le cri de guerre pour la libération du prolétariat, suite à l’adoption du Poor Law Amendment Act de 1834,[7] devint alors le fer de lance contre « le meurtre social » [8] perpétré par la bourgeoisie ; une autre conspiration.

Ce désir de liberté devant la tyrannie industrielle (et bourgeoise ?) était naturellement justifiée mais amena la fièvre du syndicalisme (ce n’était pas l’Église qui pouvait procurer la liberté, Henri VIII l’avait chassée d’Angleterre trois cents ans auparavant), c’est-à-dire « l’unionisme » comme moyen de gestion collective des agences matérielles de production, alors que le communisme athée, son bras politique, n’était rien d’autre qu’une lutte contre la civilisation occidentale dans son désir de « déraciner les fondements de la société civile dans son ensemble ».[9]

Les événements historiques de cet article sont déterminés par les idées que ces derniers ont mis de l’avant, et non par la cogitation des rapports sociaux, comme si on voulait définir l’histoire de la Troisième République par l’affaire Dreyfus. Ils s’opposent ainsi au matérialisme historique de la conception de l’histoire qu’un certain Marx et Engels avaient justement proposé en 1845.

Ce communisme athée, avec ses idées anarcho-syndicalistes, n’était qu’une « fausse idée messianique, un pseudo-idéal de justice, d’égalité et de fraternité »,[10] car il ne considérait la société humaine qu’à travers une forme matérielle en évolution vers un univers sans classe populaire précise et, surtout, sans Dieu, le Dieu des Apôtres du livre des Actes, puisque le communisme promeut l’uniformité entre l’esprit et la matière, entre l’âme et le corps, un univers en faveur du « progrès » de l’humanité (matérialisme évolutionniste appelant Darwin à la rescousse). Il faut libérer la nouvelle société du dogme de Dieu, clamait-on, car Dieu est insupportable. Dieu est l’homme, oui, il faut que Dieu soit l’homme ! Le Dieu chrétien doit mourir.

En 1882, Nietzsche, ayant tenté de diriger l’humanité de la foi à la volonté (la force nihiliste contre la force destructrice de Marx), ayant conçu l’art comme fusion des pulsions artistiques apollinienne et dionysiaque, conclura par l’énoncé cosmique « Dieu est mort » [11] et scellera l’avènement dès lors possible d’un homme issu d’une humanité nouvelle, l’Übermensch, métaphore physique qui succédera à la réalité luthérienne et protestante de l’Amérique, nouvel eldorado communiste après la Russie. Mais l’Amérique sera néo-marxiste, quoique beaucoup plus tard (ou ne sera pas ?).

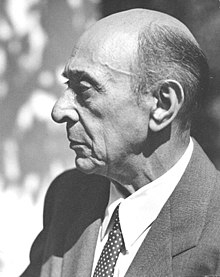

La musique, dans sa représentation des valeurs sociales et du changement qu’elle incarne chez l’homme, aura déjà réagi à ces bouleversements et se concertera autour du phénomène Schoenberg, financé par la nouvelle CIA de l’ère Truman,[12] pour se disloquer par la suite en de multiples tours d’ivoire académiques suivant divers courants esthético et politico-philosophiques. Elle apprivoisera un vaste public d’après-guerre en faveur des idées communistes sans le savoir, c’est-à-dire sans en manifester une connaissance parfaite, croyant que l’abandon de l’harmonie classique servirait les visées d’une expression enfin nouvelle, l’Übermensch, là-encore sans en être parfaitement conscient. Entre temps, la mise en avant excessive de la musique atonale avait été regrettée,[13] mais il était trop tard car le virus de l’avant-garde avait gagné autant les cœurs que les mœurs.

La musique, dans sa représentation des valeurs sociales et du changement qu’elle incarne chez l’homme, aura déjà réagi à ces bouleversements et se concertera autour du phénomène Schoenberg, financé par la nouvelle CIA de l’ère Truman,[12] pour se disloquer par la suite en de multiples tours d’ivoire académiques suivant divers courants esthético et politico-philosophiques. Elle apprivoisera un vaste public d’après-guerre en faveur des idées communistes sans le savoir, c’est-à-dire sans en manifester une connaissance parfaite, croyant que l’abandon de l’harmonie classique servirait les visées d’une expression enfin nouvelle, l’Übermensch, là-encore sans en être parfaitement conscient. Entre temps, la mise en avant excessive de la musique atonale avait été regrettée,[13] mais il était trop tard car le virus de l’avant-garde avait gagné autant les cœurs que les mœurs.

La musique atonale est la mise en sons des idées marxistes

En 1908, le compositeur Arnold Schoenberg avait écrit le quatrième mouvement de son second quatuor à cordes, la première musique atonale jamais écrite. Une telle œuvre, en raison de la prodigieuse technique d’écriture de l’auteur et d’une certaine reconnaissance qui l’accompagnait, suscita un déluge de questions et d’embarras. Pour les uns, c’était comme s’il fallait prêter une attention soudaine à un nouveau-né qui tapait sur le clavier d’un piano devant un public ahuri forcé d’applaudir ; pour les autres, un génie parfaitement incompréhensible qu’il fallait pourtant écouter.

Les idées et les principes philosophiques derrière l’œuvre — à moins qu’il ne s’agisse toujours d’un faux témoignage — proviennent d’une conception communiste de l’humanité (Marx) et d’une guerre syntaxique contre le sens commun, contre le « signifiant », c’est-à-dire contre tout ce qui est porteur de signification (Derrida pressenti). Puisque les membres du prolétariat ne connaissent pas la propriété privée, ils en effaceront toute appartenance pour que les classes elles-mêmes disparaissent.[14] L’individualisme se dissoudra au profit du collectif (il n’y aura plus de distinction, plus d’individualité permise). Pour la musique, les douze demi-tons de l’échelle chromatique tempérée (les demi-tons au sein de la gamme) deviendront un même équivalent sans aucune différence entre eux, sans aucune appartenance à quelque accord privé que ce soit, sans prévalence fonctionnelle harmonique. Inouï !

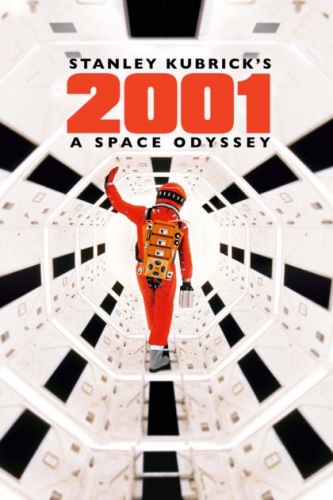

Une clé d’écoute populaire fut 2001, A Space Odyssey de Stanley Kubrick en 1968. Kubrick fabriqua des images hallucinogènes avec une précision fanatique, utilisant constamment la musique de György Ligeti comme commentaires planétaires sur « les états élémentaires de l’indifférenciation (le vide primordial) », [15] pour mettre à l’écran les idées cosmiques de Nietzsche, rendant justice, à cette époque, à la dissolution historique de l’Église lors du Concile Œcuménique Vatican II. Il mit au monde un nouveau messie nietzschéen avec un message ambigu d’espoir distordu, une allégeance dystopique aux machines et au Nouvel Ordre mondial à venir. Ce fut semble-t-il la voie où la musique atonale se prêtait le mieux : la peur, l’inconnu, l’horreur, la fascination morbide, le chant des damnés.

Une clé d’écoute populaire fut 2001, A Space Odyssey de Stanley Kubrick en 1968. Kubrick fabriqua des images hallucinogènes avec une précision fanatique, utilisant constamment la musique de György Ligeti comme commentaires planétaires sur « les états élémentaires de l’indifférenciation (le vide primordial) », [15] pour mettre à l’écran les idées cosmiques de Nietzsche, rendant justice, à cette époque, à la dissolution historique de l’Église lors du Concile Œcuménique Vatican II. Il mit au monde un nouveau messie nietzschéen avec un message ambigu d’espoir distordu, une allégeance dystopique aux machines et au Nouvel Ordre mondial à venir. Ce fut semble-t-il la voie où la musique atonale se prêtait le mieux : la peur, l’inconnu, l’horreur, la fascination morbide, le chant des damnés.

Iconoclasme sonore

La musique n’est qu’une collection de fréquences qui sympathisent les unes par rapport aux autres et suscite des mouvements dans l’âme. Depuis la Renaissance, une fois achevée l’émancipation du chant grégorien, elle s’articula de plus en plus autour du pôle tonal dominante-tonique (la dominante est naturellement attirée par la tonique où elle trouve son repos) jusqu’à la prédominance généralisée de l’harmonie classique au XVIIIe siècle. Cette prévalence historiquement informée a cessé avec Schoenberg en 1908. Il y eu alors ce métamorphisme cryptique d’une harmonie tonale vers une harmonie atonale. Cet effort graduel, dirais-je, dura 63 ans, jusqu’à la déclaration incendiaire de Boulez. La primauté du pôle tonal dominante-tonique perdit son influence aux mains de compositeurs maintenant désireux de reconstruire la musique, une nouvelle musique « libérée de la tyrannie de la tonalité classique » [16].

Les douze sons de la gamme devinrent soudainement égaux, sans différence entre eux. Par le truchement d’une structure syntactique algébrisée, chaque note cessa d’être compatible avec les forces de développement des pôles attractifs de l’harmonie classique et allait détruire toute appartenance aux propriétés harmoniques avant de se dissoudre au sein d’un collectif anonyme. Seul l’agogique, les couleurs et les dynamiques assureront une compréhension quelconque.

Le demi-ton sera le champ de vision du prolétaire, c’est-à-dire des autres demi-tons érigés en structures imperceptibles mais identiques, devenus inaccessibles à l’oreille moyenne. La conspiration la plus macabre ayant existé sera toujours celle de la réalité atonale élevée au rang de musique savante. Elle est le rideau de fer entre la beauté classique et l’abstraction de la laideur esthétique, l’héritage chrétien et sa destruction hypnotique.

La sécurité de la musique atonale est son déterminisme et la prédictibilité du matériau qui la constitue. Alors que la musique tonale suit la quête de la mélodie, de la micro-mélodie, du leitmotiv, de l’aria, de la variation harmonique ou de l’harmonie qui les accompagne, la musique atonale épouse une idéologie du désordre où la beauté classique est vue comme une opinion discordante, un anachronisme.

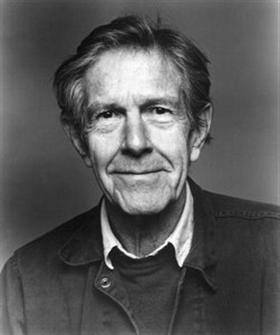

En 1952, avec 4’33’’, Cage pose les fondements dadaïstes d’une musique sans musiciens, reprenant en cela la destruction de l’homme par l’homme (la musique par l’absence codifiée de musiciens et du son noté), le même nihilisme infernal d’Auschwitz-Birkenau dix ans auparavant. Boulez déclarera dix-neuf ans plus tard que tout l’art du passé doit être détruit, « coupant la corde ombilicale rattachant le public au passé. »[17] Il n’y aura jamais de conventions artistiques construites autour du silence à moins que la musique ne soit faite d’une matière autre que le son. De même, il n’y aura jamais de conventions sociales construites autour de l’homme à moins que la société ne soit faite d’une matière autre que l’homme. L’anéantissement de la musique occidentale précède celui de la civilisation occidentale. C’est l’avant-dernière conspiration.

Le virus « chinois » et l’Occident néo-marxiste

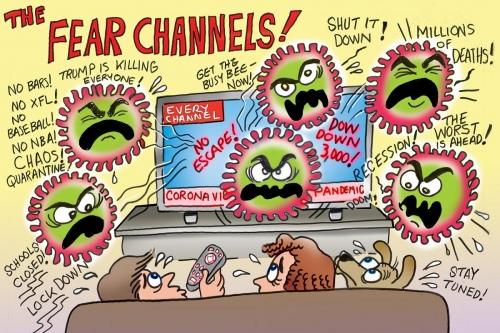

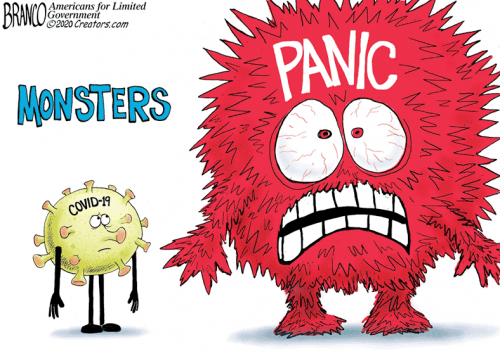

Comme du chaos construit, l’actuelle pandémie a amené l’interdiction du travail et l’isolement forcé, la peur, l’inconnu, l’endettement, la faim ; soit la réduction de l’individualisme à la similitude… à un son abandonné et sans encadrement où l’absence de tout contexte forme une architecture supposément compréhensible. C’est la musique de la ruine de tous les droits, des institutions, des propriétés et de la société humaine elle-même, un silence cagéien où tous les musiciens ont été brutalement étranglés et ne peuvent plus produire de son, et dont les corps pourrissent depuis des mois sur une scène abandonnée en susurrant la musique misophone des nécrophores qui les grignotent.

Chaque individu est un demi-ton sans intérêt au sein du collectif, quoiqu’individuellement surveillé. Mais dès qu’il se démarque, on l’anéantit. Paradoxe effrayant ! C’est la Bête qui chante la nouvelle servitude de l’homme moderne, encore inconscient des libertés sensationnelles dont il jouit depuis la Seconde Guerre et qui maintenant s’estompent au point de se dissoudre dans un nouveau collectif sous écoute, l’ultime conspiration.

L’individualité est donc nécessaire pour combattre le collectivisme, pour contredire la Bête.

[1] Thomas More, L’Utopie. Traduit par J. Le Blond (Paris, Gallimard, 2012): 380.

[2] Bernard Bourdin, La genèse théologico-politique de l’État moderne. Paris, Presses universitaires de France, 2004: 21.

[3] Dans la République, Platon décrit un idéal du partage des richesses, le Commonwealth, où il y aurait une communauté de propriétés, de repas et de femmes. L’État contrôlerait l’éducation, le mariage, les naissances, l’occupation des citoyens et la distribution des biens. Cet idéal respecterait la parfaite égalité des conditions et des carrières de tout citoyen des deux sexes. Or, le but de Platon était le bien-être individuel, pas l’agrandissement de l’État. En 1822, Charles Fourier, dans son Traité de l’association domestique-agricole, ira jusqu’à proposer un salaire minimal garanti en lien avec des moyens d’existence confortable.

[4] Anselme de Cantorbéry, Proslogion. Chapitre III, Qu’on ne peut penser qu’Il n’est pas. Traduit par B. Pautrat, Paris, GF Flammarion, 1993: 43.

[5] Dès la toute première phrase du premier chapitre, Les bourgeois et les prolétaires.

[6] Au deuxième chapitre, Les prolétaires et les communistes.

[7] George R. Boyer, « Poor Relief, Informal Assistance, and Short Time during the Lancashire Cotton Famine ». Explorations in Economic History № 34 (1997): 56.

[8] Expression choc de Friedrich Engels dans son ouvrage La Situation de la classe ouvrière en Angleterre de 1844. Traduit par G. Badia et J. Frédéric (Paris: Éditions sociales, 1960): 101. L’idéologie communiste n’aurait pas été possible sans lui.

[9] Pape Léon XIII, Lettre encyclique Quod. Apostolici muneris du 28 décembre 1878 (Acta Leonis XIII, vol. I): 46, poursuivant en cela la condamnation de Pie IX dans Qui pluribus, où « une telle doctrine serait la ruine complète de tous les droits, des institutions, des propriétés et de la société humaine elle-même ».

[10] Pie XI, Encyclique Divini redemptoris § 8, 19 mars 1937.

[11] Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir. Livre III, Aphorisme 108, Luttes nouvelles. Traduit par A. Vialatte (Paris: Gallimard, 1950): 152. Dans le livre V, l’Aphorisme 343, Notre gaieté, confirme que la foi dans le Dieu chrétien a été amputée de sa plausibilité. La “Mort de Dieu” signifie la mort du suprasensible et le rejet unilatéral des idées sur lesquelles la civilisation chrétienne a vécu. La mort de Dieu est la condition de la libération de l’homme. Une telle mort marqua le début du nihilisme. Le signe de l’homme nouveau, le surhomme qui sera en mesure d’établir de nouvelles valeurs remplaçant « les vieilles », est inséparable de la Mort de Dieu.

[12] Amy Beal, “Negotiating Cultural Allies: American Music in Darmstadt, 1946-1956,” Journal of the American Musicological Society 53, № 1 (Printemps 2000): 105-39.

[13] Microfilm 1949, Records of the Monuments, Fine Arts, and Archives Section (MFAA) of the Reparations and Restitution Branch, OMGUS, 1945–1951 [RG 260, 43 rolls]. National Archives and Records Administration, Washington DC, 2008.

[14] Philippe Chenaux, Humanisme intégral (1936) de Jacques Maritain (Paris: Éditions du Cerf, 2006): 44.

[15] David W. Patterson, “Music, Structure and Metaphor in Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey,” American Music 22, № 3 (Automne 2004): 449. La musique de Ligeti consiste en successions de contrepoints atonaux superposés.

[16] Pierre Boulez et ses propos incendiaires, in Jean-Jacques Nattiez, éd., Orientations. Écrits, Pierre Boulez. Traduit par Martin Cooper (Cambridge: Harvard University Press, 1986): 481.

[17] En 1971, in Jean-Jacques Nattiez, éd., Orientations. Écrits, Pierre Boulez, ibid.

John Cage et Pierre Boulez

John Cage et Pierre Boulez

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

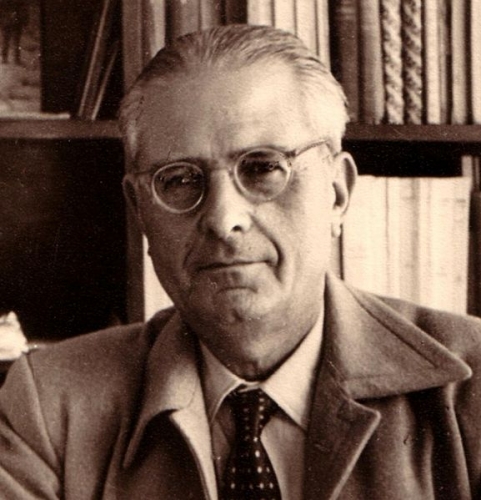

Toute œuvre romanesque qui ne se réduit pas à l’anecdote ou à de vaines complications psychologiques instaure un autre rapport au temps, s’inscrit dans une météorologie et une chronologie légendaires où l’homme cesse d’être à lui-même la seule réalité. Voici le ciel, la terre, et cette mémoire seconde, qui affleure, et qui porte les phrases ; voici cette rhétorique profonde, sur laquelle les phrases reposent comme sur une houle et vont porter jusqu’à nous, jusqu’aux rives de notre entendement, des mondes chiffrés, que notre intelligence déchiffre comme des énigmes, sans pour autant les expliquer. Ainsi les romans d’Henri Bosco nous laissent dans le suspens, dans une aporie, une attente, une attention extrêmes aux variations d’ombre et de lumière, aux états d’âme qui n’appartiennent pas seulement aux sentiments humains mais au monde lui-même, à ce Pays qui n’est pas seulement une réalité administrative ou départementale mais un don, une civilité, un commerce entre le visible et l’invisible, - le don d’une autre temporalité qui nous fait à jamais insolvables des bienfaits reçus.

Toute œuvre romanesque qui ne se réduit pas à l’anecdote ou à de vaines complications psychologiques instaure un autre rapport au temps, s’inscrit dans une météorologie et une chronologie légendaires où l’homme cesse d’être à lui-même la seule réalité. Voici le ciel, la terre, et cette mémoire seconde, qui affleure, et qui porte les phrases ; voici cette rhétorique profonde, sur laquelle les phrases reposent comme sur une houle et vont porter jusqu’à nous, jusqu’aux rives de notre entendement, des mondes chiffrés, que notre intelligence déchiffre comme des énigmes, sans pour autant les expliquer. Ainsi les romans d’Henri Bosco nous laissent dans le suspens, dans une aporie, une attente, une attention extrêmes aux variations d’ombre et de lumière, aux états d’âme qui n’appartiennent pas seulement aux sentiments humains mais au monde lui-même, à ce Pays qui n’est pas seulement une réalité administrative ou départementale mais un don, une civilité, un commerce entre le visible et l’invisible, - le don d’une autre temporalité qui nous fait à jamais insolvables des bienfaits reçus.  L’œuvre d’Henri Bosco est, comme toutes les grandes œuvres de notre littérature, une pensée en action, mais en accord avec l’étymologie même du mot pensée, qui évoque la juste pesée, ces rapports et ces proportions où la part de l’inconnu n’est pas moins grande que la part connue ; où la part de la nuit détient les secrets de la lumière provençale. Œuvre nocturne mais non point ténébreuse ou opaque, louange des nuits lumineuses, des ombres qui sauvegardent, du haut jour qui tient sa vérité comme le secret d’une plus haute clarté encore, l’œuvre d’Henri Bosco sauve les phénomènes de la représentation abstraite que nous nous en faisons, et nous sauve nous-mêmes de nos identités trop certaines qui nous enferment dans une humanité irreliée à l’ordre du monde, détachée de la sagesse profonde de la nuit foisonnante de toutes les choses vivantes qui tendent vers la lumière ou en reçoivent les éclats. « Je pus ainsi, écrit Henri Bosco, me replacer sans peine devant le décor intérieur où j’avais regardé ma propre nuit en train de descendre sur moi cependant qu’au-dessus de moi dans le ciel s’avançait la nuit sidérale ».

L’œuvre d’Henri Bosco est, comme toutes les grandes œuvres de notre littérature, une pensée en action, mais en accord avec l’étymologie même du mot pensée, qui évoque la juste pesée, ces rapports et ces proportions où la part de l’inconnu n’est pas moins grande que la part connue ; où la part de la nuit détient les secrets de la lumière provençale. Œuvre nocturne mais non point ténébreuse ou opaque, louange des nuits lumineuses, des ombres qui sauvegardent, du haut jour qui tient sa vérité comme le secret d’une plus haute clarté encore, l’œuvre d’Henri Bosco sauve les phénomènes de la représentation abstraite que nous nous en faisons, et nous sauve nous-mêmes de nos identités trop certaines qui nous enferment dans une humanité irreliée à l’ordre du monde, détachée de la sagesse profonde de la nuit foisonnante de toutes les choses vivantes qui tendent vers la lumière ou en reçoivent les éclats. « Je pus ainsi, écrit Henri Bosco, me replacer sans peine devant le décor intérieur où j’avais regardé ma propre nuit en train de descendre sur moi cependant qu’au-dessus de moi dans le ciel s’avançait la nuit sidérale ». Rien de muséologique dans ce Pays qui est une réalité antérieure autant qu’un « vœu de l’esprit », selon la formule de René Char. Rien qui soit de l’ordre d’une représentation, d’une identité recluse sur elle-même, mais la pure et simple présence réelle qui ne s’éprouve que par la brusque flambée portée dans la rumeur du vent et dans l’amitié qui nous unit au monde, dans ces affinités dont nous sommes les élus bien plus que nous ne les choisissons. Ce qui nous est conté est un recours au cours de la tradition, de sa solennité légère, et non plus un discours ; une conversation et non pas une discussion, si bien que l’intelligence se laisse empreindre par les lieux qu’elle fréquente dans le temps infiniment recommencé de la promenade. C’est dans la connivence des éléments, de l’air, de l’eau, du feu et de la terre, en leurs inépuisables métamorphoses, que le temps se renouvelle et s’enchante au lieu de n’être que le signe de l’usure, d’une finalité malapprise, insultante au regard du libre cours qui conduit à elle.

Rien de muséologique dans ce Pays qui est une réalité antérieure autant qu’un « vœu de l’esprit », selon la formule de René Char. Rien qui soit de l’ordre d’une représentation, d’une identité recluse sur elle-même, mais la pure et simple présence réelle qui ne s’éprouve que par la brusque flambée portée dans la rumeur du vent et dans l’amitié qui nous unit au monde, dans ces affinités dont nous sommes les élus bien plus que nous ne les choisissons. Ce qui nous est conté est un recours au cours de la tradition, de sa solennité légère, et non plus un discours ; une conversation et non pas une discussion, si bien que l’intelligence se laisse empreindre par les lieux qu’elle fréquente dans le temps infiniment recommencé de la promenade. C’est dans la connivence des éléments, de l’air, de l’eau, du feu et de la terre, en leurs inépuisables métamorphoses, que le temps se renouvelle et s’enchante au lieu de n’être que le signe de l’usure, d’une finalité malapprise, insultante au regard du libre cours qui conduit à elle.

Le temps qualifié, la géographie sacrée, les ressources secrètes des êtres et des choses singuliers, qui vont s’accordant avec les forces impersonnelles, ouvrent un espace, celui du roman, où le monde intérieur et le monde extérieur cessent d’être séparés par d’irréfragables frontières. Le soleil, le fleuve, les arbres, le vent, la nuit sont des présences sacrées car leur réalité symbolise avec une réalité plus haute, hors d’atteinte, que les phrases mélodieuses, selon la formule héraclitéenne, « voilent et dévoilent en même temps ». Entre le sensible et l’intelligible, entre la nuit profonde et l’éblouissante clarté, toutes les gradations s’emparent des songes, des effrois, des attentes ardentes des personnages devenus, par le génie romanesque, fabuleux instruments de perception des variations météorologiques. La vérité humaine est d’autant plus profonde et nuancée qu’elle est située, qu’elle cesse, par un suspens, de se référer exclusivement à elle-même. Les hommes ne sont humblement et souverainement présents que par ce partage de leur règne qu’ils consentent avec la terre et le ciel.

Le temps qualifié, la géographie sacrée, les ressources secrètes des êtres et des choses singuliers, qui vont s’accordant avec les forces impersonnelles, ouvrent un espace, celui du roman, où le monde intérieur et le monde extérieur cessent d’être séparés par d’irréfragables frontières. Le soleil, le fleuve, les arbres, le vent, la nuit sont des présences sacrées car leur réalité symbolise avec une réalité plus haute, hors d’atteinte, que les phrases mélodieuses, selon la formule héraclitéenne, « voilent et dévoilent en même temps ». Entre le sensible et l’intelligible, entre la nuit profonde et l’éblouissante clarté, toutes les gradations s’emparent des songes, des effrois, des attentes ardentes des personnages devenus, par le génie romanesque, fabuleux instruments de perception des variations météorologiques. La vérité humaine est d’autant plus profonde et nuancée qu’elle est située, qu’elle cesse, par un suspens, de se référer exclusivement à elle-même. Les hommes ne sont humblement et souverainement présents que par ce partage de leur règne qu’ils consentent avec la terre et le ciel.  Contre la clarté monocorde, ennemie des ombres, Henri Bosco invoque non seulement le frémissement de l’eau, mais aussi le feu, là même où s’opère la coalescence de l’Eros et du Logos : « J’étais fasciné par le feu. Il pénétrait en moi, immobilisait mon cerveau sur une seule idée. Cette idée n’était qu’une braise… Terrible, mais si vive, si envahissante qu’elle ne soulevait aucune épouvante. J’étais devenu feu, corps de feu, cœur de feu, esprit-feu, et toute la forêt en flammes. Si l’incendie se fut propagé jusqu’à moi, je n’aurais pas fui, j’aurai attendu, embrassé le feu, et pris feu pour disparaître dans mon propre feu au milieu d’une gerbe d’étincelles. »

Contre la clarté monocorde, ennemie des ombres, Henri Bosco invoque non seulement le frémissement de l’eau, mais aussi le feu, là même où s’opère la coalescence de l’Eros et du Logos : « J’étais fasciné par le feu. Il pénétrait en moi, immobilisait mon cerveau sur une seule idée. Cette idée n’était qu’une braise… Terrible, mais si vive, si envahissante qu’elle ne soulevait aucune épouvante. J’étais devenu feu, corps de feu, cœur de feu, esprit-feu, et toute la forêt en flammes. Si l’incendie se fut propagé jusqu’à moi, je n’aurais pas fui, j’aurai attendu, embrassé le feu, et pris feu pour disparaître dans mon propre feu au milieu d’une gerbe d’étincelles. » Tel est peut-être un des secrets le mieux gardés de la littérature française, de sa tant et si mal vantée « clarté classique », de n’être, en sa beauté ordonnatrice, qu’un surgeon d’intuitions plus profondes et plus sauvages, où l’art du sourcier, l’oniromancie, viennent irriguer la plénitude des formes du jour. Ce qui distingue l’art romanesque d’Henri Bosco, son poiein, sa pensée en action, n’est peut-être rien d’autre le sens des contiguïtés, et l’on pourrait presque dire de la consanguinité, du monde du rêve et du monde de la réalité. Ce qui unit les personnages et leurs ombres, qui parfois semblent leur échapper, n’est pas de l’ordre de la nécessité ou du déterminisme, disposé en discours, mais bien de celui d’une recouvrance. Si , comme dans l’œuvre de Gérard de Nerval, le songe et la réalité en sont pas séparés ce n’est point par artifice littéraire, mais parce que dans la vision et la pensée d’Henri Bosco, ils ne se distinguent qu’en se graduant. Le rêve est la réalité d’un autre rêve, et notre songe humain des songes du Pays reçoit ses messages. Nous ne commençons à habiter véritablement les lieux, c’est-à-dire que nous n’en devenons les hôtes que si hôtes à notre tour, nous recevons les légendes qui sont dans l’arbre des mots, comme l’envers argenté des feuilles.

Tel est peut-être un des secrets le mieux gardés de la littérature française, de sa tant et si mal vantée « clarté classique », de n’être, en sa beauté ordonnatrice, qu’un surgeon d’intuitions plus profondes et plus sauvages, où l’art du sourcier, l’oniromancie, viennent irriguer la plénitude des formes du jour. Ce qui distingue l’art romanesque d’Henri Bosco, son poiein, sa pensée en action, n’est peut-être rien d’autre le sens des contiguïtés, et l’on pourrait presque dire de la consanguinité, du monde du rêve et du monde de la réalité. Ce qui unit les personnages et leurs ombres, qui parfois semblent leur échapper, n’est pas de l’ordre de la nécessité ou du déterminisme, disposé en discours, mais bien de celui d’une recouvrance. Si , comme dans l’œuvre de Gérard de Nerval, le songe et la réalité en sont pas séparés ce n’est point par artifice littéraire, mais parce que dans la vision et la pensée d’Henri Bosco, ils ne se distinguent qu’en se graduant. Le rêve est la réalité d’un autre rêve, et notre songe humain des songes du Pays reçoit ses messages. Nous ne commençons à habiter véritablement les lieux, c’est-à-dire que nous n’en devenons les hôtes que si hôtes à notre tour, nous recevons les légendes qui sont dans l’arbre des mots, comme l’envers argenté des feuilles.

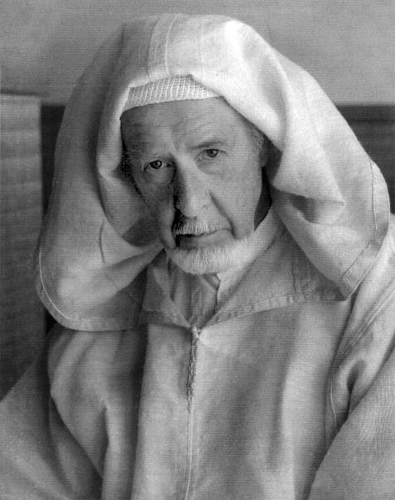

Le grand précurseur et initiateur de l'école traditionaliste fut René Guénon (1886-1951). Celui-ci fit remonter l'origine de ce qu'il appelait la déviation moderne à la fin du Moyen-Age et au début de la Renaissance, cette grande irruption de la sécularisation qui vit le nominalisme l'emporter sur le réalisme, l'individualisme (ou l'humanisme) remplacer l'universalisme, et l'empirisme bannir la scolastique. Une partie importante de l'œuvre de Guénon fut donc constituée par sa critique du monde moderne d'un point de vue implacablement “platonicien” ou métaphysique. Ceci fut pleinement développé dans ses deux remarquables ouvrages

Le grand précurseur et initiateur de l'école traditionaliste fut René Guénon (1886-1951). Celui-ci fit remonter l'origine de ce qu'il appelait la déviation moderne à la fin du Moyen-Age et au début de la Renaissance, cette grande irruption de la sécularisation qui vit le nominalisme l'emporter sur le réalisme, l'individualisme (ou l'humanisme) remplacer l'universalisme, et l'empirisme bannir la scolastique. Une partie importante de l'œuvre de Guénon fut donc constituée par sa critique du monde moderne d'un point de vue implacablement “platonicien” ou métaphysique. Ceci fut pleinement développé dans ses deux remarquables ouvrages  Le soleil se leva pour l'école traditionaliste avec l'apparition de l'œuvre de Frithjof

Le soleil se leva pour l'école traditionaliste avec l'apparition de l'œuvre de Frithjof  Nous pouvons à présent revenir à Titus Burckhardt. Bien qu'il ait vu le jour à Florence, Burckhardt était issu d'une famille patricienne de Bâle. Il était le petit-neveu du célèbre historien de l'art Jacob Burckhardt et le fils du sculpteur Carl Burckhardt. Titus Burckhardt était d'un an le cadet de Frithjof Schuon, et ils passèrent ensemble à Bâle leurs premières années d'école à l'époque de la première guerre mondiale. Ce fut le début d'une amitié intime et d'une union intellectuelle et spirituelle profondément harmonieuse qui devait durer toute une vie.

Nous pouvons à présent revenir à Titus Burckhardt. Bien qu'il ait vu le jour à Florence, Burckhardt était issu d'une famille patricienne de Bâle. Il était le petit-neveu du célèbre historien de l'art Jacob Burckhardt et le fils du sculpteur Carl Burckhardt. Titus Burckhardt était d'un an le cadet de Frithjof Schuon, et ils passèrent ensemble à Bâle leurs premières années d'école à l'époque de la première guerre mondiale. Ce fut le début d'une amitié intime et d'une union intellectuelle et spirituelle profondément harmonieuse qui devait durer toute une vie. Dans le domaine de l'art, le principal ouvrage de Burckhardt fut son livre

Dans le domaine de l'art, le principal ouvrage de Burckhardt fut son livre  C'est pendant les années passées chez les Editions Urs Graf que Burckhardt présida à la publication de la collection "Hauts lieux de l'Esprit" (

C'est pendant les années passées chez les Editions Urs Graf que Burckhardt présida à la publication de la collection "Hauts lieux de l'Esprit" ( L'un des chefs d'oeuvre de Burckhardt est sans aucun doute son livre

L'un des chefs d'oeuvre de Burckhardt est sans aucun doute son livre

René Guénon est naturellement le premier nom traditionaliste à atteindre la Turquie. Le plus ancien document portant son nom remonte à 1938, dans l'intitulé d'un article de journal affirmant: «René Guénon, le philosophe français perdu depuis sept ans a finalement été retrouvé à la célèbre université Al-Azhar au Caire. Tout le monde à Paris est étonné par l’aventure étrange et curieuse du philosophe. » Cependant, cet article s'avère peu pertinent. Les œuvres intellectuelles de Guénon n'atteindront les intellectuels turcs qu'au début des années 80. Cela a commencé par la publication de petits articles dans un magazine conservateur appelé «Résurrection», appartenant à un parti islamo-conservateur qui a ensuite été fermé pour avoir refusé de participer aux élections trois fois d'affilée. À la suite de cette introduction, la traduction de ses livres a été entamé par Nabi Avcı, chroniqueur aux journaux Yeni Şafak, conseiller principal du Premier ministre Erdogan en 2003, ministre de l'Éducation nationale entre 2013-2016, puis ministre de la Culture et Tourisme jusqu'en 2017. Nous constatons déjà que des universitaires et intellectuels particulièrement bien placés ont tenté d'être les «précurseurs» du Traditionalisme en Turquie.

René Guénon est naturellement le premier nom traditionaliste à atteindre la Turquie. Le plus ancien document portant son nom remonte à 1938, dans l'intitulé d'un article de journal affirmant: «René Guénon, le philosophe français perdu depuis sept ans a finalement été retrouvé à la célèbre université Al-Azhar au Caire. Tout le monde à Paris est étonné par l’aventure étrange et curieuse du philosophe. » Cependant, cet article s'avère peu pertinent. Les œuvres intellectuelles de Guénon n'atteindront les intellectuels turcs qu'au début des années 80. Cela a commencé par la publication de petits articles dans un magazine conservateur appelé «Résurrection», appartenant à un parti islamo-conservateur qui a ensuite été fermé pour avoir refusé de participer aux élections trois fois d'affilée. À la suite de cette introduction, la traduction de ses livres a été entamé par Nabi Avcı, chroniqueur aux journaux Yeni Şafak, conseiller principal du Premier ministre Erdogan en 2003, ministre de l'Éducation nationale entre 2013-2016, puis ministre de la Culture et Tourisme jusqu'en 2017. Nous constatons déjà que des universitaires et intellectuels particulièrement bien placés ont tenté d'être les «précurseurs» du Traditionalisme en Turquie.

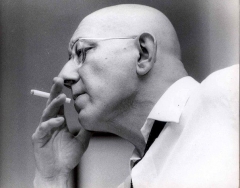

Sinon, au printemps 83, Faye est une manière de star dans le petit milieu ex. dr. : c'est, au sommet de la "Nouvelle Droite", le bras droit, jeune et branché d'Alain de Benoist, auteur d'un essai assez remarqué, Le Système à tuer les peuples, clairement anti-libéral et anti-occidental (l'Occident de Jean-Paul II et de Ronald Reagan, pour préciser sa pensée).

Sinon, au printemps 83, Faye est une manière de star dans le petit milieu ex. dr. : c'est, au sommet de la "Nouvelle Droite", le bras droit, jeune et branché d'Alain de Benoist, auteur d'un essai assez remarqué, Le Système à tuer les peuples, clairement anti-libéral et anti-occidental (l'Occident de Jean-Paul II et de Ronald Reagan, pour préciser sa pensée). Et on le devine rien qu'à le voir sur cette photo, les yeux maquillés comme une star rock, pour un regard et un profil d'oiseau de proie... Derrière lui, de dos, la nuque droitiste de Bernard Lehoux, autre disparu de la photo. Juste à gauche de lui et de dos elle aussi, Odile, soeur d'Olivier Carré, dont on appréciera l'élégant tailleur noir et la coupe asymétrique new wave et blonde. Enfin, juste derrière Faye, votre serviteur arbore le spencer Kruger et l'air sombre réglementaires... On dansera, boira et papotera pas mal, et on regardera l'enregistrement vidéo d'un défilé de mode soviétique très réussi, organisé par Jalons, où Carré et moi-même avons un rôle... Faye, un peu éméché, me proposera de collaborer à une revue confidentielle, mais aussi au magazine de droite branchée que prépare Alain Lefebvre (Magazine Hebdo) : rien de tout ceci ne se réalisera (pour moi) mais j'aurai passé une bonne soirée, ne quittant les lieux qu'à 3 heures du matin... C'était le bon temps, le temps de l'Avant-Guerre !

Et on le devine rien qu'à le voir sur cette photo, les yeux maquillés comme une star rock, pour un regard et un profil d'oiseau de proie... Derrière lui, de dos, la nuque droitiste de Bernard Lehoux, autre disparu de la photo. Juste à gauche de lui et de dos elle aussi, Odile, soeur d'Olivier Carré, dont on appréciera l'élégant tailleur noir et la coupe asymétrique new wave et blonde. Enfin, juste derrière Faye, votre serviteur arbore le spencer Kruger et l'air sombre réglementaires... On dansera, boira et papotera pas mal, et on regardera l'enregistrement vidéo d'un défilé de mode soviétique très réussi, organisé par Jalons, où Carré et moi-même avons un rôle... Faye, un peu éméché, me proposera de collaborer à une revue confidentielle, mais aussi au magazine de droite branchée que prépare Alain Lefebvre (Magazine Hebdo) : rien de tout ceci ne se réalisera (pour moi) mais j'aurai passé une bonne soirée, ne quittant les lieux qu'à 3 heures du matin... C'était le bon temps, le temps de l'Avant-Guerre !

"L'effondrement : mythe incapacitant ou réalité dynamique" : conférence donnée par Arnaud de Robert lors de l'université d'été 2019 d'Academia Chistiana à Sées. 2020 : la civilisation européenne est en déclin, le christianisme semble en voie de disparition, notre jeunesse subit la crise de la transmission (spirituelle, morale, politique, culturelle). Sans armature intellectuelle solide, il est impossible d'avancer. Puisqu'il n'existe aucune formation traditionnelle, alliant spirituel et politique, donnant le minimum de principes nécessaires, Academia Christiana est née ! Des rendez-vous réguliers dans l'année et durant l'été pour créer de la cohésion et en finir avec l'individualisme. Une solide formation intellectuelle pour guider l'action et désintoxiquer les esprits. La mise en valeur d'un catholicisme authentique et viril pour lutter contre notre propre embourgeoisement. Le recours réguliers à des prêtres pour nourrir nos âmes et nous fortifier dans le combat. Participer au renouveau spirituel et moral de notre génération. Faire redécouvrir aux jeunes Français leur patrimoine intellectuel. Initier un mouvement puisant aux ressources du passé pour éclairer notre avenir. Donner un élan spirituel et éclairer les intelligences par la philosophie et une bonne formation politique. Promouvoir l'engagement dans la société, au service du bien commun et de la vérité. Former une génération de catholiques identitaires, autonomes et enracinés !

"L'effondrement : mythe incapacitant ou réalité dynamique" : conférence donnée par Arnaud de Robert lors de l'université d'été 2019 d'Academia Chistiana à Sées. 2020 : la civilisation européenne est en déclin, le christianisme semble en voie de disparition, notre jeunesse subit la crise de la transmission (spirituelle, morale, politique, culturelle). Sans armature intellectuelle solide, il est impossible d'avancer. Puisqu'il n'existe aucune formation traditionnelle, alliant spirituel et politique, donnant le minimum de principes nécessaires, Academia Christiana est née ! Des rendez-vous réguliers dans l'année et durant l'été pour créer de la cohésion et en finir avec l'individualisme. Une solide formation intellectuelle pour guider l'action et désintoxiquer les esprits. La mise en valeur d'un catholicisme authentique et viril pour lutter contre notre propre embourgeoisement. Le recours réguliers à des prêtres pour nourrir nos âmes et nous fortifier dans le combat. Participer au renouveau spirituel et moral de notre génération. Faire redécouvrir aux jeunes Français leur patrimoine intellectuel. Initier un mouvement puisant aux ressources du passé pour éclairer notre avenir. Donner un élan spirituel et éclairer les intelligences par la philosophie et une bonne formation politique. Promouvoir l'engagement dans la société, au service du bien commun et de la vérité. Former une génération de catholiques identitaires, autonomes et enracinés !

La menace à l'ordre social a été perçue autrefois, comme une des réponses à la "Révolte des masses"(Ortega y Gasset - 1930). Cette menace, venant de la social- démocratie, du marxisme théorique et de la révolution russe, fut à la racine d'une réflexion, sur la théorie des élites, représentée, autour des années 1920, par Pareto, Mosca et Michels, en réponse au dysfonctionnement du régime libéral et de son système parlementaire.

La menace à l'ordre social a été perçue autrefois, comme une des réponses à la "Révolte des masses"(Ortega y Gasset - 1930). Cette menace, venant de la social- démocratie, du marxisme théorique et de la révolution russe, fut à la racine d'une réflexion, sur la théorie des élites, représentée, autour des années 1920, par Pareto, Mosca et Michels, en réponse au dysfonctionnement du régime libéral et de son système parlementaire. En effet une époque s'achève, celle du rationalisme moderne, matérialiste, technocratique et instrumental, qui avait perdu sa relation au "sens" de la vie et au tragique, la mort, conduisant à la finitude de l'aventure humaine, imbue du destin et des valeurs ancestrales.

En effet une époque s'achève, celle du rationalisme moderne, matérialiste, technocratique et instrumental, qui avait perdu sa relation au "sens" de la vie et au tragique, la mort, conduisant à la finitude de l'aventure humaine, imbue du destin et des valeurs ancestrales.

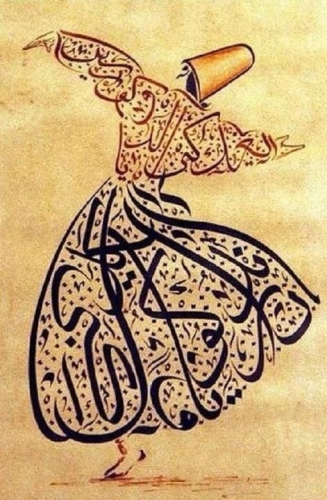

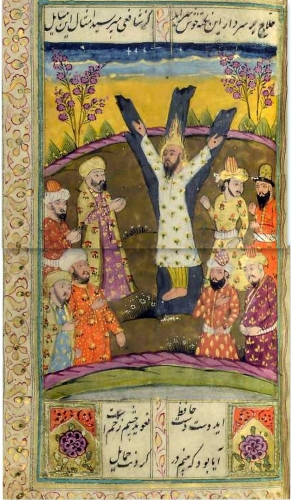

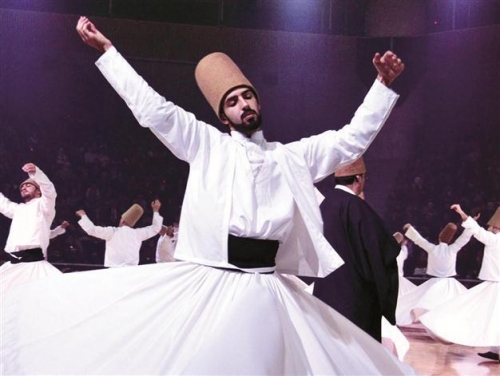

En tout cas il y a une argumentation parfaitement bien menée et une vraie réponse à la question posée. Nous sommes loin d'un Islam irrationnel tel que notre Pape émérite Benoît l'a dénoncé assez raisonnablement dans son fameux discours de Ratisbonne (Regensburg). Il était dans le juste, mais parce que c'est cet Islam là qui domine et fait des ravages. Je m'approche pour donner envie de lire ce livre mais il faut suivre l'enchaînement des chapitres et le discursif au sein de chaque chapitre, même si, comme mystique, ce soufi se base sur une expérience qui dépasse le discursif, il en tire justement le meilleur au delà du meilleur de toute philosophie qui n'irait pas jusqu'à la mystique.

En tout cas il y a une argumentation parfaitement bien menée et une vraie réponse à la question posée. Nous sommes loin d'un Islam irrationnel tel que notre Pape émérite Benoît l'a dénoncé assez raisonnablement dans son fameux discours de Ratisbonne (Regensburg). Il était dans le juste, mais parce que c'est cet Islam là qui domine et fait des ravages. Je m'approche pour donner envie de lire ce livre mais il faut suivre l'enchaînement des chapitres et le discursif au sein de chaque chapitre, même si, comme mystique, ce soufi se base sur une expérience qui dépasse le discursif, il en tire justement le meilleur au delà du meilleur de toute philosophie qui n'irait pas jusqu'à la mystique.  Je dois revenir face à la contradiction qui m'a été faite sur le cas du mystique soufi Hallàdjj dans ce tournant du Xème. A noter puisque cela m'a été dit qu'il a été condamné aussi par des autorités libellées soufies ce qui porte au comble de la confusion sans explications précises. Nous sommes en cette année 922. Il a été crucifié et décapité ensuite, c'est dire tout de même dans cette mise à mort l'importance de la symbolique, comme chez nos révolutionnaires français. Je continue donc à penser qu'il a bien été sacrifié non comme un cas isolé d'un mystique délirant mais parce que nous sommes dans une période de tournant de l'Islam où il s'écarte de son ésotérisme tout à fait comme on le fait aussi en occident dans le Moyen Age chrétien... La doctrine de l'unité de l'existence a des relents panthéistes que la théologie musulmane ne pourra admettre.

Je dois revenir face à la contradiction qui m'a été faite sur le cas du mystique soufi Hallàdjj dans ce tournant du Xème. A noter puisque cela m'a été dit qu'il a été condamné aussi par des autorités libellées soufies ce qui porte au comble de la confusion sans explications précises. Nous sommes en cette année 922. Il a été crucifié et décapité ensuite, c'est dire tout de même dans cette mise à mort l'importance de la symbolique, comme chez nos révolutionnaires français. Je continue donc à penser qu'il a bien été sacrifié non comme un cas isolé d'un mystique délirant mais parce que nous sommes dans une période de tournant de l'Islam où il s'écarte de son ésotérisme tout à fait comme on le fait aussi en occident dans le Moyen Age chrétien... La doctrine de l'unité de l'existence a des relents panthéistes que la théologie musulmane ne pourra admettre.

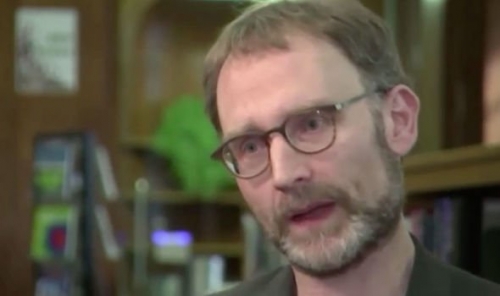

Le professeur Neil Ferguson (photo) a déclaré qu’il y avait « peu de marge de manœuvre » pour assouplir les mesures sans « quelque chose... à la place » comme les tests de masse et la recherche des contacts.

Le professeur Neil Ferguson (photo) a déclaré qu’il y avait « peu de marge de manœuvre » pour assouplir les mesures sans « quelque chose... à la place » comme les tests de masse et la recherche des contacts.

C’est dans ce contexte que la France est ainsi passée de l’assimilation à l’intégration à la «société inclusive». Elle a suivi son propre chemin vers le multiculturalisme, même si le corps social y résiste, tant les mœurs françaises demeurent vivantes. La définition de l’identité nationale tend à se retourner contre les Français, dans la mesure où on leur reproche de verser dans la crispation identitaire et la xénophobie dès qu’ils refusent de pousser plus loin leur conversion au multiculturalisme qui repose, je l’ai souvent dit, sur l’inversion du devoir d’intégration.

C’est dans ce contexte que la France est ainsi passée de l’assimilation à l’intégration à la «société inclusive». Elle a suivi son propre chemin vers le multiculturalisme, même si le corps social y résiste, tant les mœurs françaises demeurent vivantes. La définition de l’identité nationale tend à se retourner contre les Français, dans la mesure où on leur reproche de verser dans la crispation identitaire et la xénophobie dès qu’ils refusent de pousser plus loin leur conversion au multiculturalisme qui repose, je l’ai souvent dit, sur l’inversion du devoir d’intégration.  Le réel est condamné, proscrit, maudit : le réel est réactionnaire. Mais puisque le réel résiste, il faut toujours plus loin l’entreprise de rééducation des populations, qui ne parviennent pas à voir leur réalité à travers les catégories privilégiées dans les sciences sociales universitaires. L’État social se transforme alors en État-thérapeutique qui multiplie les campagnes de sensibilisation à la différence et à la diversité, pour neutraliser ce qui, dans la population, la pousse à ne pas s’enthousiasmer pour cet univers orwellien.

Le réel est condamné, proscrit, maudit : le réel est réactionnaire. Mais puisque le réel résiste, il faut toujours plus loin l’entreprise de rééducation des populations, qui ne parviennent pas à voir leur réalité à travers les catégories privilégiées dans les sciences sociales universitaires. L’État social se transforme alors en État-thérapeutique qui multiplie les campagnes de sensibilisation à la différence et à la diversité, pour neutraliser ce qui, dans la population, la pousse à ne pas s’enthousiasmer pour cet univers orwellien.

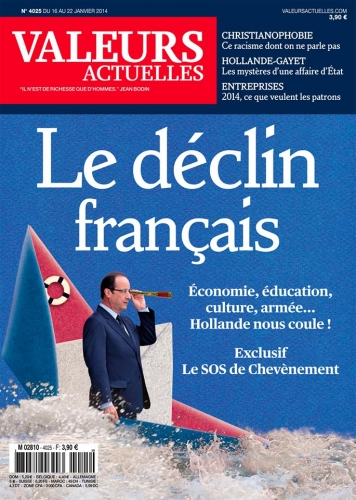

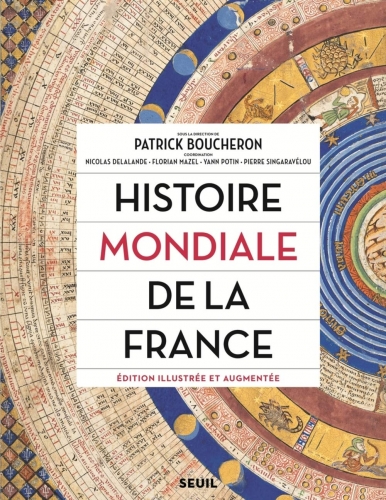

La laïcité française est ainsi présentée comme une forme de néocolonialisme intérieur destinée à étouffer les populations immigrées. Amusant paradoxe : autrefois, le colonialisme consistait à imposer sa culture chez les autres, aujourd’hui, cela consiste à imposer sa propre culture chez soi. Les nations occidentales sont expropriées symboliquement de chez elles, et lorsqu’elles protestent contre cette dépossession, on juge qu’elles basculent dans le suprémacisme ethnique. On leur explique que leurs racines ne comptent plus : nous sommes tous des immigrants, telle est la devine du régime diversitaire. L’histoire nationale est appelée à se dissoudre dans la mystique diversitaire : tel était le projet qui animait, il y a quelques années, l’ouvrage L’histoire mondiale de la France. Le régime diversitaire cherche alors à imposer de toutes les manières possibles la fiction du vivre ensemble, quitte à devenir de plus en plus autoritaire dans la maîtrise du récit médiatique pour éviter que des voix discordantes ne viennent troubler la fable de la diversité heureuse. Il cherche à contrôler les paroles dissidentes au nom de la lutte contre les propos haineux, mais on comprend qu’à ces derniers sont assimilées toutes les critiques du progressisme.

La laïcité française est ainsi présentée comme une forme de néocolonialisme intérieur destinée à étouffer les populations immigrées. Amusant paradoxe : autrefois, le colonialisme consistait à imposer sa culture chez les autres, aujourd’hui, cela consiste à imposer sa propre culture chez soi. Les nations occidentales sont expropriées symboliquement de chez elles, et lorsqu’elles protestent contre cette dépossession, on juge qu’elles basculent dans le suprémacisme ethnique. On leur explique que leurs racines ne comptent plus : nous sommes tous des immigrants, telle est la devine du régime diversitaire. L’histoire nationale est appelée à se dissoudre dans la mystique diversitaire : tel était le projet qui animait, il y a quelques années, l’ouvrage L’histoire mondiale de la France. Le régime diversitaire cherche alors à imposer de toutes les manières possibles la fiction du vivre ensemble, quitte à devenir de plus en plus autoritaire dans la maîtrise du récit médiatique pour éviter que des voix discordantes ne viennent troubler la fable de la diversité heureuse. Il cherche à contrôler les paroles dissidentes au nom de la lutte contre les propos haineux, mais on comprend qu’à ces derniers sont assimilées toutes les critiques du progressisme.

René Guénon is naturally the first Traditionalist name to reach Turkey. The oldest document bearing his name dates back to 1938, in the heading of a newspaper article stating : « René Guénon, the French philosopher who was lost for seven years has been finally found at the famous Al-Azhar University in Cairo. Everyone in Paris is astonished by the philosopher’s weird and curious adventure. » However, this article proves irrevelant. The intellectual works of Guénon will only reach Turkish intellectuals at the beginning of the 80’s. It began with small articles being published on a conservative magazine called ‘Ressurection’, belonging to an islamo-conservative party that was later closed down for refusing to participate in elections thrice in a row. Following this introduction, the translation of his books were lead off by Nabi Avcı, who was a column writer at Yeni Şafak newsapapers, the chief advisor of Prime Minister Erdogan in 2003, the Minister of National Education between 2013-2016 and then the Minister of Culture and Tourism until 2017. We already notice that peculiarly high placed academicians and intellectuals have tried to be the ‘precursors’ of Traditionalism in Turkey.

René Guénon is naturally the first Traditionalist name to reach Turkey. The oldest document bearing his name dates back to 1938, in the heading of a newspaper article stating : « René Guénon, the French philosopher who was lost for seven years has been finally found at the famous Al-Azhar University in Cairo. Everyone in Paris is astonished by the philosopher’s weird and curious adventure. » However, this article proves irrevelant. The intellectual works of Guénon will only reach Turkish intellectuals at the beginning of the 80’s. It began with small articles being published on a conservative magazine called ‘Ressurection’, belonging to an islamo-conservative party that was later closed down for refusing to participate in elections thrice in a row. Following this introduction, the translation of his books were lead off by Nabi Avcı, who was a column writer at Yeni Şafak newsapapers, the chief advisor of Prime Minister Erdogan in 2003, the Minister of National Education between 2013-2016 and then the Minister of Culture and Tourism until 2017. We already notice that peculiarly high placed academicians and intellectuals have tried to be the ‘precursors’ of Traditionalism in Turkey.

An increased effort can also be noticed in introducing the school of thought to the younger generation. GZT ( the youth section of the Yeni Şafak newspaper we had pointed out earlier, a conservative daily newspaper known for its hardline support of president Erdogan, having close relations with the AKP regime and frequently accused of using excessive hate speech and anti-semitism) has written a thorough and well-researched article about Traditionalism aimed at the younger generation, and has even made a 20 minute YouTube video explaining the legacy of Guénon. This ‘youth gazette’ which, along with Yeni Şafak, belongs to Albayrak Holding, a billion-dollar conglomerate involved in telecommunication, real estate, engine production, textile and paper, has also organised a live stream with Ibrahim Kalin ( the current chief advisor of president Erdogan ) where he harshly criticised modernity and recommanded the young Turkish populations to read Seyyed Hossein Nasr’s ‘Man and Nature’. New articles about Traditionalist writers appear very frequently in youth magazines of many universities ranging from Istanbul to Erzurum. We can therefore observe that, unlike in Europe where it appears as a dissident current, Traditionalism in Turkey can be found intertwined in the ruling class, the place you would least expect it.

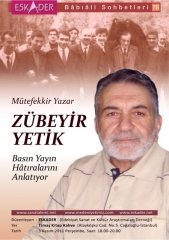

An increased effort can also be noticed in introducing the school of thought to the younger generation. GZT ( the youth section of the Yeni Şafak newspaper we had pointed out earlier, a conservative daily newspaper known for its hardline support of president Erdogan, having close relations with the AKP regime and frequently accused of using excessive hate speech and anti-semitism) has written a thorough and well-researched article about Traditionalism aimed at the younger generation, and has even made a 20 minute YouTube video explaining the legacy of Guénon. This ‘youth gazette’ which, along with Yeni Şafak, belongs to Albayrak Holding, a billion-dollar conglomerate involved in telecommunication, real estate, engine production, textile and paper, has also organised a live stream with Ibrahim Kalin ( the current chief advisor of president Erdogan ) where he harshly criticised modernity and recommanded the young Turkish populations to read Seyyed Hossein Nasr’s ‘Man and Nature’. New articles about Traditionalist writers appear very frequently in youth magazines of many universities ranging from Istanbul to Erzurum. We can therefore observe that, unlike in Europe where it appears as a dissident current, Traditionalism in Turkey can be found intertwined in the ruling class, the place you would least expect it. Let us not omit the opposition as well. The strongest opposition to Guénon came from Zübeyir Yetik ( from Erbakan’s Milli Görüş) who consecrated a whole book on critisizing Guénon’s esoteric and ‘suprareligious’ positions, called “Man’s supremacy and Guenonian esoterism”.

Let us not omit the opposition as well. The strongest opposition to Guénon came from Zübeyir Yetik ( from Erbakan’s Milli Görüş) who consecrated a whole book on critisizing Guénon’s esoteric and ‘suprareligious’ positions, called “Man’s supremacy and Guenonian esoterism”. We can easily take notice of the growing attention towards Traditionalism, particularly with arrival of Ernst Jünger on Turkish shelves. Jünger is the most recent thinker who has entered this ongoing ‘intellectual renaissance’ and oddly enough, the first translated book was ‘Gläserne Bienen’ (Glass Bees) in 2019, followed by ‘In Stahlgewittern’ (Storms of Steel) later that year. Thus, it took 99 years for Ernst Jünger to reach a Turkish audience. We can therefore conclude that, Traditionalism is still settling and creating significant intellectual changes in different parts of the world, each in independent contexts and Turkey, is only recently but thoroughly embracing this perennial worldview.

We can easily take notice of the growing attention towards Traditionalism, particularly with arrival of Ernst Jünger on Turkish shelves. Jünger is the most recent thinker who has entered this ongoing ‘intellectual renaissance’ and oddly enough, the first translated book was ‘Gläserne Bienen’ (Glass Bees) in 2019, followed by ‘In Stahlgewittern’ (Storms of Steel) later that year. Thus, it took 99 years for Ernst Jünger to reach a Turkish audience. We can therefore conclude that, Traditionalism is still settling and creating significant intellectual changes in different parts of the world, each in independent contexts and Turkey, is only recently but thoroughly embracing this perennial worldview.

Conférence de Christophe Looten, enregistrée le samedi 5 avril 2014 à la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu (Lyon) dans le cadre des conférences publiques du Cercle Richard Wagner-Lyon. Par le courant philosophique appelé « Idéalisme allemand » et les idées des penseurs comme Hegel, Fichte ou Kant, les Allemands de cette époque se voyaient symboliquement les descendants des anciens Grecs. L’œuvre théâtrale de Wagner magnifie cette vision d’une façon si absolue qu’on ne peut en saisir toute la profondeur qu’en la considérant avec toutes ses implications philosophiques. Son art est une réponse éloquente à la question : « Qu’est-ce qui est allemand ? » Christophe Looten est l’auteur de nombreuses œuvres vocales, instrumentales et symphoniques qui sont jouées en France et à l’étranger et qui ont valu diverses récompenses et distinctions. Il est également auteur d’écrits sur la musique et les compositeurs, en particulier Richard Wagner, avec deux ouvrages récents dont la valeur a été unanimement reconnues :

Conférence de Christophe Looten, enregistrée le samedi 5 avril 2014 à la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu (Lyon) dans le cadre des conférences publiques du Cercle Richard Wagner-Lyon. Par le courant philosophique appelé « Idéalisme allemand » et les idées des penseurs comme Hegel, Fichte ou Kant, les Allemands de cette époque se voyaient symboliquement les descendants des anciens Grecs. L’œuvre théâtrale de Wagner magnifie cette vision d’une façon si absolue qu’on ne peut en saisir toute la profondeur qu’en la considérant avec toutes ses implications philosophiques. Son art est une réponse éloquente à la question : « Qu’est-ce qui est allemand ? » Christophe Looten est l’auteur de nombreuses œuvres vocales, instrumentales et symphoniques qui sont jouées en France et à l’étranger et qui ont valu diverses récompenses et distinctions. Il est également auteur d’écrits sur la musique et les compositeurs, en particulier Richard Wagner, avec deux ouvrages récents dont la valeur a été unanimement reconnues :

Professor Johnson’s academic work is dedicated to the delegitimization of the global capitalist system and the demystification of the ideology that justifies it. This is a demonic, serpentine Leviathan spreading the postmodern acid of American-sponsored mass-zombification to the world.

Professor Johnson’s academic work is dedicated to the delegitimization of the global capitalist system and the demystification of the ideology that justifies it. This is a demonic, serpentine Leviathan spreading the postmodern acid of American-sponsored mass-zombification to the world.

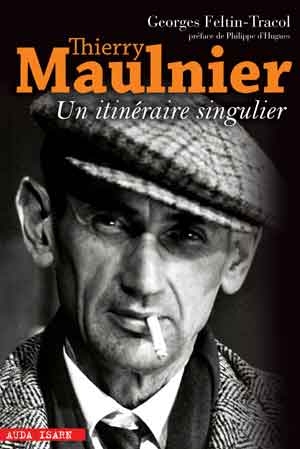

Thierry Maulnier, nom de plume de Jacques Louis André Talagrand (1909 – 1988), a rédigé de nombreux essais, écrit plusieurs pièces de théâtre et donné bien des préfaces. Sa bibliographie comporte cependant une omission de taille : l’absence de Révolution Nationale. L’avenir de la France. Cet ouvrage s’apparente à une sorte de fantôme dont diverses personnes ont nié son existence réelle.

Thierry Maulnier, nom de plume de Jacques Louis André Talagrand (1909 – 1988), a rédigé de nombreux essais, écrit plusieurs pièces de théâtre et donné bien des préfaces. Sa bibliographie comporte cependant une omission de taille : l’absence de Révolution Nationale. L’avenir de la France. Cet ouvrage s’apparente à une sorte de fantôme dont diverses personnes ont nié son existence réelle. Cette hypothèse expliquerait la non reconnaissance de cette édition par Thierry Maulnier d’autant que la même année sort chez Lardanchet La France la guerre et la paix. Dans cet autre recueil, voulu celui-ci par Maulnier, se trouvent trois textes présents dans Révolution Nationale : « Guerre mondiale et Révolution nationale » à l’identique dans les deux ouvrages tandis que les premiers paragraphes de « Rester la France » et « La médiation française » ont été réécrits pour cette parution. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Thierry Maulnier publie chez Gallimard Violence et Conscience qui « a été écrit en 1942 et 1943 (p. 1) » et qui contient une version modifiée et enrichie à partir du deuxième paragraphe de « Révolution prolétarienne et réaction patriarcale ». En 1946, chez un jeune éditeur moins consensuel, La Table Ronde, paraît Arrière-pensées qui réunit des chroniques « écrites et publiées entre le printemps de 1941 et le printemps de 1944 (p. 5) ». Par rapport à Révolution Nationale, on relit souvent dans une version modifiée, voire changée, « Les poseurs de rails », « Avant l’assaut », « Erreurs de jeunesse », « L’assaut des médiocres », « Les “ intellectuels ” sont-ils responsables du désastre ? », « Un jugement sur Racine », « L’art et l’éducation », « Polémique d’ancien régime » et « L’esprit français est-il coupable ? » qui s’intitule dans Révolution Nationale « Controverses sur l’esprit français » (1). On suppose que les textes qui forment Révolution Nationale proviennent directement des périodiques. Dans le cas des recueils autorisés, Thierry Maulnier a retravaillé certains passages afin de les lier aux autres textes et d’en donner une cohérence interne évidente.

Cette hypothèse expliquerait la non reconnaissance de cette édition par Thierry Maulnier d’autant que la même année sort chez Lardanchet La France la guerre et la paix. Dans cet autre recueil, voulu celui-ci par Maulnier, se trouvent trois textes présents dans Révolution Nationale : « Guerre mondiale et Révolution nationale » à l’identique dans les deux ouvrages tandis que les premiers paragraphes de « Rester la France » et « La médiation française » ont été réécrits pour cette parution. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Thierry Maulnier publie chez Gallimard Violence et Conscience qui « a été écrit en 1942 et 1943 (p. 1) » et qui contient une version modifiée et enrichie à partir du deuxième paragraphe de « Révolution prolétarienne et réaction patriarcale ». En 1946, chez un jeune éditeur moins consensuel, La Table Ronde, paraît Arrière-pensées qui réunit des chroniques « écrites et publiées entre le printemps de 1941 et le printemps de 1944 (p. 5) ». Par rapport à Révolution Nationale, on relit souvent dans une version modifiée, voire changée, « Les poseurs de rails », « Avant l’assaut », « Erreurs de jeunesse », « L’assaut des médiocres », « Les “ intellectuels ” sont-ils responsables du désastre ? », « Un jugement sur Racine », « L’art et l’éducation », « Polémique d’ancien régime » et « L’esprit français est-il coupable ? » qui s’intitule dans Révolution Nationale « Controverses sur l’esprit français » (1). On suppose que les textes qui forment Révolution Nationale proviennent directement des périodiques. Dans le cas des recueils autorisés, Thierry Maulnier a retravaillé certains passages afin de les lier aux autres textes et d’en donner une cohérence interne évidente. En outre, « le destin de la Révolution nationale, poursuit-il, est précisément de ne se laisser attirer ni par l’ancienne gauche, ni par l’ancienne droite : d’attirer au contraire en elle l’ancienne gauche et l’ancienne droite pour abolir en elles leurs stériles contradictions et pour les anéantir (p. 82) ». Voilà pourquoi « c’est dans la révolution nationale et dans la révolution nationale seule que la France peut aujourd’hui trouver les moyens de guérir ou plutôt de renaître, faire éclater la vigueur d’un génie qui survit intact à ses blessures, affirmer son droit à la vie (pp. 76 – 77) ». Il devient évident que « c’est sur nous et nous seuls que nous devons compter pour créer une civilisation où il nous soit possible de vivre (p. 55) ».

En outre, « le destin de la Révolution nationale, poursuit-il, est précisément de ne se laisser attirer ni par l’ancienne gauche, ni par l’ancienne droite : d’attirer au contraire en elle l’ancienne gauche et l’ancienne droite pour abolir en elles leurs stériles contradictions et pour les anéantir (p. 82) ». Voilà pourquoi « c’est dans la révolution nationale et dans la révolution nationale seule que la France peut aujourd’hui trouver les moyens de guérir ou plutôt de renaître, faire éclater la vigueur d’un génie qui survit intact à ses blessures, affirmer son droit à la vie (pp. 76 – 77) ». Il devient évident que « c’est sur nous et nous seuls que nous devons compter pour créer une civilisation où il nous soit possible de vivre (p. 55) ». Thierry Maulnier conçoit la Révolution Nationale, on l’a vu, comme la matrice d’un nouvel ordre français. « Il faut créer de nouvelles mœurs, de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de pensée (p. 71). » Comment ? Ce qu’il propose convient au fonctionnaire de la propagande à Hanoï qui a classé les textes à sa disposition. « refaire une nation, c’est d’abord se donner les moyens de la refaire. C’est d’abord occuper et réorganiser l’État (p. 22). » l’auteur s’intéresse aux interactions psychiques, sociales et politiques entre le « Chef », l’élite et le peuple. « La nature de l’autorité n’est pas seulement d’accroître la force ou pour mieux dire l’efficacité de ceux qui lui obéissent; elle est de métamorphoser cette force en une force de qualité supérieure (p. 204). » Cependant, « l’autorité elle-même, pour atteindre à toute sa vertu, a besoin à son tour de la collaboration de ceux sur qui elle s’exerce. Elle perd beaucoup de son efficacité, s’il ne lui est donné qu’une obéissance passive et comme inerte (p. 205) ». Cela signifie restaurer ce qui est à l’origine de la nation française : l’État. « C’est le pouvoir qui devait donc être rétabli ou refait avant toute chose : c’est l’ensemble des moyens d’exécution; c’est l’État. C’est par l’État que la reconstruction française à commencer (p. 23). »

Thierry Maulnier conçoit la Révolution Nationale, on l’a vu, comme la matrice d’un nouvel ordre français. « Il faut créer de nouvelles mœurs, de nouvelles valeurs et de nouveaux modes de pensée (p. 71). » Comment ? Ce qu’il propose convient au fonctionnaire de la propagande à Hanoï qui a classé les textes à sa disposition. « refaire une nation, c’est d’abord se donner les moyens de la refaire. C’est d’abord occuper et réorganiser l’État (p. 22). » l’auteur s’intéresse aux interactions psychiques, sociales et politiques entre le « Chef », l’élite et le peuple. « La nature de l’autorité n’est pas seulement d’accroître la force ou pour mieux dire l’efficacité de ceux qui lui obéissent; elle est de métamorphoser cette force en une force de qualité supérieure (p. 204). » Cependant, « l’autorité elle-même, pour atteindre à toute sa vertu, a besoin à son tour de la collaboration de ceux sur qui elle s’exerce. Elle perd beaucoup de son efficacité, s’il ne lui est donné qu’une obéissance passive et comme inerte (p. 205) ». Cela signifie restaurer ce qui est à l’origine de la nation française : l’État. « C’est le pouvoir qui devait donc être rétabli ou refait avant toute chose : c’est l’ensemble des moyens d’exécution; c’est l’État. C’est par l’État que la reconstruction française à commencer (p. 23). »

![La_face_de_Méduse_du_[...]Maulnier_Thierry_bpt6k3355720d.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/00/1643598651.JPEG) La Révolution Nationale doit de facto « dès maintenant nous préparer à une paix qui pourrait être pour nous, sin nous n’y prenons garde, plus redoutable que la guerre elle-même (p. 44) ». Il lui assigne donc une tâche ardue : fondre toutes les contradictions nationales dans un seul môle. En effet, « le drame du monde moderne vient de ce que les valeurs dont la composition merveilleuse et l’équilibre sans cesse en mouvement font une société harmonieuse ont commencé de se séparer les unes des autres, de s’exclure les unes les autres avec une fanatique intolérance, de s’amplifier jusqu’au mythe et d’exercer leur ravage anarchique en visant d’une vie monstrueusement indépendante (pp. 52 – 53) ». D’où cette mentalité française qui s’installe facilement dans la routine. « Si les Français se sont montrés inférieurs à d’autres peuples, au cours des cinquante dernières années, ce n’est pas dans la vitalité, ce n’est pas dans le jaillissement des sources créatrices, c’est dans l’organisation, l’utilisation, l’exploitation de leurs ressources. Ils n’ont pas été dépassés dans l’ordre de l’invention scientifique, mais dans celui des applications industrielles (p. 11) ». Il ne pointe pourtant pas la cause pratique de ces échecs répétés : une administration de plus en plus bureaucratique qui freine ou noie toute initiative originale afin de rester dans un moule normatif confortable. Il n’entend pas que la Révolution Nationale s’affadisse ou s’embourbe dans le marais des ministères incapables de se faire obéir de ses fonctionnaires.

La Révolution Nationale doit de facto « dès maintenant nous préparer à une paix qui pourrait être pour nous, sin nous n’y prenons garde, plus redoutable que la guerre elle-même (p. 44) ». Il lui assigne donc une tâche ardue : fondre toutes les contradictions nationales dans un seul môle. En effet, « le drame du monde moderne vient de ce que les valeurs dont la composition merveilleuse et l’équilibre sans cesse en mouvement font une société harmonieuse ont commencé de se séparer les unes des autres, de s’exclure les unes les autres avec une fanatique intolérance, de s’amplifier jusqu’au mythe et d’exercer leur ravage anarchique en visant d’une vie monstrueusement indépendante (pp. 52 – 53) ». D’où cette mentalité française qui s’installe facilement dans la routine. « Si les Français se sont montrés inférieurs à d’autres peuples, au cours des cinquante dernières années, ce n’est pas dans la vitalité, ce n’est pas dans le jaillissement des sources créatrices, c’est dans l’organisation, l’utilisation, l’exploitation de leurs ressources. Ils n’ont pas été dépassés dans l’ordre de l’invention scientifique, mais dans celui des applications industrielles (p. 11) ». Il ne pointe pourtant pas la cause pratique de ces échecs répétés : une administration de plus en plus bureaucratique qui freine ou noie toute initiative originale afin de rester dans un moule normatif confortable. Il n’entend pas que la Révolution Nationale s’affadisse ou s’embourbe dans le marais des ministères incapables de se faire obéir de ses fonctionnaires. Thierry Maulnier pense par conséquent que « la France n’est pas le pays de la mesure : mais elle est, géographiquement, historiquement, socialement, moralement, intellectuellement, le pays de la conciliation des contraires (p. 59) ». Malgré la Débâcle de 1940, le pays vaincu conserve des atouts. Ceux-ci reposent sur sa géographie. L’auteur se lance dans une succincte et pertinente analyse géopolitique qui bouscule la fameuse et sempiternelle dualité Terre – Mer. La « complexité de notre civilisation nous est imposée par notre sol lui-même. Solidement établie au cœur de l’Europe, la France regarde en même temps vers toutes mers, et la géographie l’attache en même temps aux peuples continentaux et aux peuples maritimes qui se disputent en ce moment la prééminence. L’Allemagne n’est qu’européenne (6), l’Angleterre n’est qu’impériale (7) : la France est européenne et impériale en même temps. On en a vu les conséquences dans l’histoire militaire : celle de l’Allemagne n’est guère que terrestre, celle de l’Angleterre n’est guère que marine. Tout au long de son histoire, la France a dû se battre sur terre et sur mer en même temps (pp. 60 – 61) ». Encore de nos jours, l’Hexagone républicain se voit tiraillé entre un projet pseudo-européen germanocentré sous la houlette étatsunienne, une francophonie « grand remplaciste » métisseuse mondialisée et un monde atlantique anglo-saxon auquel il se rattache indirectement par la Normandie et la rémanence territoriale de la Grande Louisiane et de la Nouvelle-France des XVIIe et XVIIIe siècles… Terre de contrastes majeurs parce que « continentale et maritime, agricole et urbaine, européenne et impériale, nationaliste et humaniste, unitaire et régionaliste, religieux et rationaliste (8), particulariste et cosmopolite, pacifique et guerrière, la France concentre en elle toutes les contradictions de l’univers et a fait sa civilisation et sa vie, passablement heureuse et glorieuse au cours des siècles, de ces mêmes contradictions (p. 65) ».

Thierry Maulnier pense par conséquent que « la France n’est pas le pays de la mesure : mais elle est, géographiquement, historiquement, socialement, moralement, intellectuellement, le pays de la conciliation des contraires (p. 59) ». Malgré la Débâcle de 1940, le pays vaincu conserve des atouts. Ceux-ci reposent sur sa géographie. L’auteur se lance dans une succincte et pertinente analyse géopolitique qui bouscule la fameuse et sempiternelle dualité Terre – Mer. La « complexité de notre civilisation nous est imposée par notre sol lui-même. Solidement établie au cœur de l’Europe, la France regarde en même temps vers toutes mers, et la géographie l’attache en même temps aux peuples continentaux et aux peuples maritimes qui se disputent en ce moment la prééminence. L’Allemagne n’est qu’européenne (6), l’Angleterre n’est qu’impériale (7) : la France est européenne et impériale en même temps. On en a vu les conséquences dans l’histoire militaire : celle de l’Allemagne n’est guère que terrestre, celle de l’Angleterre n’est guère que marine. Tout au long de son histoire, la France a dû se battre sur terre et sur mer en même temps (pp. 60 – 61) ». Encore de nos jours, l’Hexagone républicain se voit tiraillé entre un projet pseudo-européen germanocentré sous la houlette étatsunienne, une francophonie « grand remplaciste » métisseuse mondialisée et un monde atlantique anglo-saxon auquel il se rattache indirectement par la Normandie et la rémanence territoriale de la Grande Louisiane et de la Nouvelle-France des XVIIe et XVIIIe siècles… Terre de contrastes majeurs parce que « continentale et maritime, agricole et urbaine, européenne et impériale, nationaliste et humaniste, unitaire et régionaliste, religieux et rationaliste (8), particulariste et cosmopolite, pacifique et guerrière, la France concentre en elle toutes les contradictions de l’univers et a fait sa civilisation et sa vie, passablement heureuse et glorieuse au cours des siècles, de ces mêmes contradictions (p. 65) ». Espérant que « la structure économique de la France de demain sera corporative (p. 119) », Thierry Maulnier se plaît à souligner au nom d’une future et éventuelle convergence des révolutionnaires nationaux de « droite » et des révolutionnaires sociaux de « gauche » que « l’opposition légitimiste approuva les révoltes ouvrières contre la monarchie bourgeoise et libérale de Louis-Philippe (p. 121) ». Parce que « la Révolution Nationale n’est pas le régime de la facilité : elle demande et doit demander à chacun la patience dans l’effort et le sacrifice (p. 139) », son rôle « est précisément d’arracher le travail à cette dégradation qu’il subit dans l’exploitation capitaliste et dans les réactions qu’elle provoque (p. 137) » en s’appuyant sur un corporatisme renaissant à expérimenter. Il est clair qu’« anticapitaliste, [la Révolution Nationale] ne se confond ni avec la réaction patriarcale ni avec la révolution prolétarienne. […] Elle est la révolution d’une société qui ne se renie pas pas, mais obéit à sa loi interne d’un présent qui ne transforme le passé que pour l’accomplir (pp. 124 – 125) ». N’est-ce pas la définition exacte d’une révolution conservatrice ?