jeudi, 25 novembre 2010

Entrevista com Guillaume Faye

Entrevista com Guillaume Faye

Jornalista, escritor, polemista, produtor de rádio, roteirista, Guillaume Faye foi um dos principais entusiastas da corrente conhecida como Nova Direita, movimento que abandonou em meados dos anos 80. Depois dirigiu a publicação mensal J'ai tout compris.

Jornalista, escritor, polemista, produtor de rádio, roteirista, Guillaume Faye foi um dos principais entusiastas da corrente conhecida como Nova Direita, movimento que abandonou em meados dos anos 80. Depois dirigiu a publicação mensal J'ai tout compris.Na atualidade, enquanto continua sua carreira jornalística, analisa a situação e lança novos dardos ideológicos que correm o risco de acertar no alvo em todos os instantes.

- Français d'abord: Poderias dar-nos uma definição do "politicamente correto" e explicar como funciona?

- Guillaume Faye: O "politicamente correto" é, antes de nada, uma censura social do pensamento e da inguagem imposto nos Estados Unidos pelos meios liberais-radicais, os grupos feministas, homossexuais, e por certas minorias étnicas, com o fim de paralizar a expressão da direita republicana. Porém na França, o "politicamente correto", adquire um perfil mais severo que nos Estados Unidos, é uma velha história. Leva ao ostracismo aos que não seguem a linha e os discursos oficiais da ideologia hegemônica. Na universidade dos anos 60 e 70, o antimarxismo era politicamente incorreto e seus detratos diabolizados como "fascistas".

O "politicamente correto" é a condição sine qua non para ter acesso aos grandes meios de comunicação e não ser socialmente satanizado. É o "politicamente chip". Dizer "jovens rebeldes" ao invés de marroquinos amotinados. Falar de "incidentes" e não de saques. Evocar os "efeitos colaterais" das Forças Aéreas estadunidenses na Sérvia, porém evitar a todo custo o tema incorreto dos bombardeios dos bairros civis do norte de Belgrado. Dizer "fratura social", ao invés de pauperização e, acima de tudo, esforçar-se, se quer ser admitido para jantar no andar térreo da Casa Lipp, Boulevard Saint Germain, para deixar entender que detesta os "franchutes" (*gíria depreciativa para fazer referência aos franceses étnicos). Para ser politicamente correto, é necessário ser etnomasoquista, é indispensável.

- Qual é, então, o lugar dos que têm coisas para dizer e verdadeiras perguntas para fazer?

- Acima de tudo não é necessário que se auto-censurem e adociquem seus discursos. Para forçar a barreira do politicamente correto eu prego o pensamento radical; quer dizer, o pensamento verdadeiro e afirmativo, do qual falava Nietzsche em seu "Crepúsculo dos Ídolos". Frente ao sistema é necessário aparecer como um verdadeiro inimigo, e não como um falso amigo. Como escreveu Solzhenitsyn, somente sendo radical o discurso poderá desafiar a censura e alcançar o ouvido do povo.

- Por quê a extrema esquerda não representa uma alternativa?

- Porque suas idéias e seus homens, os do trotskismo internacionalista e cosmopolita, já estão no poder. Porque seu discurso social está obsoleto e centrado na imigração e na xenofobia, sem ter em conta a defesa e a proteção do verdadeiro povo francês.

- O que é que lhe permite afirmar que o livre-comércio cairá em breve?

- Minhas posições são as de Maurice Allais, prêmio Nobem de economia. O mundialismo livrecambista não é viável a médio prazo pois descuida das diferenças de fatores de produção entre as distintas zonas e suprime as regulações econômicas. É um semi-reboque com o motoristo adormecido. Agora bem, em uma auto-estrada, uma coisa é certa: sempre há uma curva em alguma parte.

Para ser breve, eu sou favorável à teoria da autarquia dos grandes espaços: um espaço europeu de economia de mercado, sem fiscalismo nem estatismo, porém operando contingentemente sobre as importações exteriores, sobre todos os fluxos, quer sejam financeiros, materiais ou humanos.

- Você pôs em evidência os perigos da ascenção do integrismo religioso, não crês que possa existir uma forma moderada de Islã?

- Não, o Islã laico e moderado não existe. O Islã é uma civilização teocrática em que a fé se confunde com a lei. Quando o Islã é majoritário sobre um território, os cristãos e os judeus passam a ter um status de inferioridade. O Islã não conhece nem a tolerância, nem a reciprocidade, nem a caridade para com o não-muçulmano, excluída a umma (comunidade dos crentes do Islã). A esse respeito a ingenuidade dos políticos e dos sacerdotes é anestesiante.

- Para você, a imigração não é uma invasão, mas sim uma colonização populacional. Não estamos diante de uma diferença puramente semântica?

- França, em sua história, sofreu invasões totais ou parciais por parte de alemães, ingleses, russos, etc. Ainda assim, continuou sendo ela mesma. Uma invasão tem caráter militar e a sorte das armas pode mudar. A imigração atual é uma colonização populacional, com frequência consciente e vivida como um revanche contra a civilização européia. Pretende-se ademais, definitiva. A colonização das maternidades, como assinalava o general Bibeard, é muito mais importante que a das fronteiras porosas.

- Regressemos, se quiseres, à política. Como explica os ataques que a Frente Nacional vem sofrendo desde quinze anos?

- Como dizia Jean Baudrillard em 1997, em Libération, se minha memória não me engana (o que serviu para ser satanizado pelo terrorismo intelectual de seus colegas), "a Frente Nacional é o único partido que faz política, ali onde outros fazem marketing eleitoral". Agora bem, o sistema detesta os que fazem política, e os que têm idéias ou projetos alternativos de sociedade. Por outro lado, a Frente Nacional parece-se a um médico que ousa dizer a seu paciente que este em câncer e que deveria ser operado. É sempre desagradável de ouvir e entender.

A acusação neutralizadora de "racismo" e "fascismo" (em outro momento lançada contra Raymond Aron, lá por 1968, porque não era nem stalinista, nem marxista) não é nem se quer postura séria para os que a proferem. São anátemas para-religiosos, excomunhões lançadas contra todo grupo constituído que conteste os dogmas oficiais da classe político-midiática-intelectual no poder.

- Se o entendo bem, os partidos do governo formariam uma sorte de partido único ao que poderíamos chamar também Frente republicana?

- Vivemos dentro de um regime totalitário ao estilo ocidental, mais sutil, porém aparentado com os regimes soviético ou iraniano. A maioria e a oposição oficiais não discutem mais do que pontos de doutrina secundários, porém seguem pertencendo à mesma ideologia, a única autorizada. Diferem um pouco sobre os meios, porém não sobre os fins. Dita "Frente republicana" (que na realidade usurpou escandalosamente este belo vocábulo romano de res publica, assim como o conceito grego de demokratia) inclui várias frentes. Sobre as opções gerais, estão todos de acordo. Na atualidade, e emprego para isso personagens de Hergé, o senhor Chirac se assemelha ao capitán Haddock, o comandante bêbado e sem poder à cargo do Karaboudjian que transporta o ópio, e o senhor Jospin ao teniente Allen, que é o verdadeiro chefe a bordo. Que chege logo Tintin!

- A Frente Nacional seria então a única novidade política depois de 50 anos...

- Isso são os historiadores do ano 2050 que dirão. Nós chegamos a um ponto em que, como tratei de explicar em meu ensaio L'archéofuturisme, vivemos uma convergência de catástrofes. Pela primeira vez desde a queda do Império Romano, nossa civilização está globalmente ameaçada (étnica, demográfica, cultural, ecológica, economicamente...). É o "caso de urgência", a Ernstfall da qual falava Carl Schmitt. Vivemos tempos e apostas mais cruciais, por exemplo, que a derrota de 1940. Trata-se de salvar um povo e uma civilização. Nesse sentido, a missão e a ambição de movimentos como este devem ser de ordem histórica mais do que política. Trata-se de "Grande Política" no sentido nietzscheano. Nesses tempos crepusculares, um movimento político não pode ter futuro se não se afirma como o único defensor de um projeto revolucionário, que se reivindica (como foi a genial tática de Charles de Gaulle em 1940) como o último recurso.

O essencial não está em ser uma "novidade política", o essencial é, em verdade, impôr-se como uma novidade "histórica".

Tradução por Raphael Machado

00:05 Publié dans Entretiens, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, guillaume faye, entretiens, france, journalisme, médias, synergies européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 24 novembre 2010

Jean Parvulesco ou la conspiration permanente - In memoriam Jean Parvulesco

Christopher Gérard - http://archaion.hautetfort.com/

Jean Parvulesco ou la conspiration permanente

In memoriam Jean Parvulesco

Vous allez nous manquer, vieux conspirateur!

Sit tibi terra levis

"Notre solitude est la solitude des ténèbres finales"

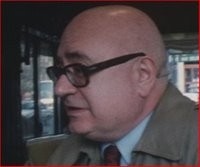

Nous retrouvant il y a peu dans son pigeonnier du XVIème, un spritz à la main, nous refaisons l'Empire, et le voici qui s'exclame: "je suis un conjuré depuis… 1945". Tout est dit de cet écrivain énigmatique (près de quarante volumes publiés, et toujours clandestin comme en 62) qui, livre après livre, creuse le même sillon pourpre, celui du gaullisme de la Forêt Noire, un gaullisme mâtiné de tantrisme et de géopolitique eurasienne. L'homme a connu Heidegger et Pound; il a fréquenté l'amiral Dönitz (après le 8 mai 45, semble-t-il) et Maurice Ronet; il a été l'ami et le confident d'Abellio et du regretté Dominique de Roux. Godard l'a fait apparaître dans A bout de souffle sous les traits de Melville, Rohmer lui a donné un rôle dans L'arbre, le maire et la médiathèque. De son perchoir, le Prêtre Jean reste en contact avec les activistes des profondeurs, de Moscou à Buenos Aires. Mieux, il suit à la trace les écrivains secrets d'aujourd'hui, la fine fleur de l'underground: Dupré, d'Urance, Mata, Bordes, Novac, Mourlet, Marmin et quelques autres rôdeurs.

Nous retrouvant il y a peu dans son pigeonnier du XVIème, un spritz à la main, nous refaisons l'Empire, et le voici qui s'exclame: "je suis un conjuré depuis… 1945". Tout est dit de cet écrivain énigmatique (près de quarante volumes publiés, et toujours clandestin comme en 62) qui, livre après livre, creuse le même sillon pourpre, celui du gaullisme de la Forêt Noire, un gaullisme mâtiné de tantrisme et de géopolitique eurasienne. L'homme a connu Heidegger et Pound; il a fréquenté l'amiral Dönitz (après le 8 mai 45, semble-t-il) et Maurice Ronet; il a été l'ami et le confident d'Abellio et du regretté Dominique de Roux. Godard l'a fait apparaître dans A bout de souffle sous les traits de Melville, Rohmer lui a donné un rôle dans L'arbre, le maire et la médiathèque. De son perchoir, le Prêtre Jean reste en contact avec les activistes des profondeurs, de Moscou à Buenos Aires. Mieux, il suit à la trace les écrivains secrets d'aujourd'hui, la fine fleur de l'underground: Dupré, d'Urance, Mata, Bordes, Novac, Mourlet, Marmin et quelques autres rôdeurs.

Deux livres imposants marquent son retour sur la scène, un roman, Un Retour en Colchide, et un recueil d'essais, La Confirmation boréale. Deux aérolithes que nous devons au courage d'éditeurs qu'il convient de saluer. La démarche de Jean Parvulesco peut se définir comme suit: irrationalité dogmatique. Roman de cape et d'épée, journal intime, programme d'action révolutionnaire: le Prêtre Jean mêle le tout pour révéler ses intuitions et poursuive le combat contre "le gouffre noir de l'aliénation ". Comprenne qui devra.

Que faire des sept cents cinquante pages qu'il lance parmi nous comme des grenades à l'assaut? En parler? Difficile, même si Michel d'Urance nous propose une pénétrante préface au Retour en Colchide. Les lire en sirotant un pur malt. Retrouver Vladimir Dimitrijevic et le "sous-sol conspiratif de la rue Férou" en rêvant à la revanche de Nicolas II. Se rendre compte à quel point L'Age d'Homme est une oasis dans un milieu éditorial où toute œuvre non subalterne est impitoyablement neutralisée. Comprendre le message subversif de L'Anglaise et le Duc, de L'Astrée, précieux chefs d'œuvre de son ami Eric Rohmer. Imaginer la résurgence du bloc continental et l'avènement de l'impensable. Repérer les arrière-pensées des théoriciens du meurtre du père. Divaguer sur la conversion du monde orthodoxe à un catholicisme hyperboréen. Oser dire que l'Islam, en tout cas dans sa version exotérique, constitue "le danger absolu, le danger de l'extinction finale de tout ce qui a fait et fait encore l'Histoire européenne du monde, depuis Rome jusqu'à nos jours". Rome, justement, celle que Parvulesco arpentait la nuit après ses visites à Julius Evola. Mémoriser quelques citations, dont celle-ci, de H. Carossa: "cacher et conserver, c'est aux sombres époques le seul office sacré". Invoquer l'Archange Michel, vainqueur des ténèbres, afin qu'il nous guide sur le sentier de l'Etre, le "sentier aryen".

Allez, le missile est tiré.

Christopher Gérard

Jean Parvulesco, La Confirmation boréale. Investigations, Alexipharmaque, 396 p., 27 euros. Et Un Retour en Colchide, Trédaniel, 356 p., 23 euros.

Qui était donc Jean Parvulesco?

Etrange et attachant personnage que cet écrivain mythiquement né à Lisieux en 1929, compatriote d'Eliade, ami d'Abellio (voir son essai Le Soleil rouge de Raymond Abellio, Ed. Trédaniel) comme de Dominique de Roux, lecteur de Bloy, Meyrink, Lovecraft. De Jean Parvulesco un expert en clandestinité tel que Guy Dupré a pu écrire qu’il témoignait de "l'entrée du tantrisme en littérature". Et en effet, chacun des romans de Jean Parvulesco peut aussi être lu comme un rituel de haute magie. C'est dire si l'œuvre reste dans l'ombre, d'autant que son auteur ne mâche pas ses mots sur notre présente déréliction. A ses vaticinations qui prédisent sans trembler un cataclysme purificateur Parvulesco ajoute des visions géopolitiques d'une troublante acuité. Avec une habileté démoniaque, l'écrivain passe d'un registre à l'autre, tantôt aux lisières du burlesque (camouflage?), tantôt prophétique - et toujours servi par une écriture hypnagogique.

Eternel conjuré, Jean Parvulesco est surtout un infatigable travailleur: il signe aujourd'hui son dixième roman depuis 1978, parmi lesquels le mythique Les Mystères de la Villa Atlantis (L'Age d'Homme), qui, avec tous les autres, forme une somme où l'ésotérisme et l'érotisme se mêlent au Grand Jeu. Fidèle au mot de son ami de Roux, Parvulesco aura appliqué Nerval en politique …et vice versa. L'homme a survécu aux camps de travail staliniens, s'est évadé d'une geôle titiste, a traîné ses bottes dans les décombres de Vienne, avant de suivre les cours de Jean Wahl à la Sorbonne, d'approcher Heidegger, Evola et Pound.

Eternel conjuré, Jean Parvulesco est surtout un infatigable travailleur: il signe aujourd'hui son dixième roman depuis 1978, parmi lesquels le mythique Les Mystères de la Villa Atlantis (L'Age d'Homme), qui, avec tous les autres, forme une somme où l'ésotérisme et l'érotisme se mêlent au Grand Jeu. Fidèle au mot de son ami de Roux, Parvulesco aura appliqué Nerval en politique …et vice versa. L'homme a survécu aux camps de travail staliniens, s'est évadé d'une geôle titiste, a traîné ses bottes dans les décombres de Vienne, avant de suivre les cours de Jean Wahl à la Sorbonne, d'approcher Heidegger, Evola et Pound.

Jean Parvulesco ou la littérature de l'extrême.

Ses deux récents livres, publiés par Alexipharmaque, l'étonnante maison d'Arnaud Bordes, illustrent bien les obsessions de cet auteur qui incarne une tradition mystique et combattante. Le Sentier perdu nous fait rencontrer Ava Gardner et Dominique de Roux, tout en évoquant (invoquant?) Thérèse de Lisieux ou Leni Riefenstahl. Tout Parvulesco se retrouve dans ces couples improbables. Est-ce un journal, un essai sur le gaullisme révolutionnaire, un roman chiffré, un programme d'action métapolitique? Le sujet: la fin d'un monde en proie à la grande dissolution dans l'attente d'un embrasement cosmique. Une spirale prophétique, pour citer l'un de ses essais. Dans la Forêt de Fontainebleau se présente lui (faussement) comme un roman stratégico-métaphysique sur le rôle messianique de la France, clef de voûte du bloc continental, et du catholicisme comme unique voie de salut. J'ignore ce que pensent les évêques de ce catholicisme mâtiné de tantrisme et de tir au Beretta, mais après tout qu'importe. Enfin, Parvulesco actualise le mythe du Grand Monarque, en l'occurrence Louis XVI, miraculeusement sauvé du néant par une conspiration d'élus. Rites érotiques et meurtres rituels, cisterciens et barbouzes, Versailles et le Vaucluse: pas un temps mort dans ce roman sans pareil!

11:48 Publié dans Actualité, Hommages, Jean Parvulesco | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean parvulesco, hommages |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Een plan N voor Vlaanderen (en Brussel)

Ex: http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/

Een plan N voor Vlaanderen (en Brussel)

Matthias STORME

Een van de chantagemiddelen die de voorbije maanden regelmatig werd

aangevoerd tegen voorstanders van Vlaamse onafhankelijkheid bestaat daarin,

dat een Vlaanderen dat zich zou afscheuren van België daardoor automatisch

buiten de Europese Unie zou liggen en, mocht het daarvan deel willen

uitmaken en de voordelen willen genieten, zijn toetreding als lidstaat zou

moeten aanvragen, waarbij de Franstaligen er wel voor zouden zorgen dat er

draconische toetredingseisen zouden worden gesteld.

Op de eerste plaats gaat deze chantage eraan voorbij dat die stelling

impliceert dat in zo'n geval de rest van België wel automatisch lid zou

blijven van de Unie, als zijnde de lidstaat België. Waarbij men nogal licht

vergeet dat wie België wil voortzetten, ook gehouden is tot de gehele

Belgische staatsschuld. Ook wordt daarbij door sommige juristen een zeer

specieus onderscheid gemaakt tussen een afscheiding en een opheffing van het

land. Op deze vragen wil ik hier vooralsnog niet ingaan, omdat er hoe dan

ook voor Vlaanderen nog een erg interessante mogelijkheid bestaat om de

chantage te beantwoorden, een Plan "N".

De grondslag voor dat plan "N" is te vinden in art. 355 lid 3 van het VWEU

(Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), gekoppeld aan het

zgn. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dat Statuut is een Wet van

28 oktober 1954 van het Koninkrijk der Nederlanden later meermaals gewijzigd

(1), waarnaar ook verwezen wordt in de Europese verdragen.

Dat Statuut is bij ons vrij onbekend en daardoor allicht onbemind, maar

houdt kort gezegd het volgende in. Het regelt de relaties tussen "Nederland"

(in het enkelvoud), Aruba, Curaçao en Sint-Maarten als vier landen die

overeengekomen zijn om een gemeenschappelijk buitenlands beleid en een

gezamenlijke defensie te voeren, een gezamenlijke Nederlandse nationaliteit

te verschaffen aan de burgers van die landen en gezamenlijk een koninkrijk

te vormen onder het huis van Oranje. Andere onderwerpen kunnen in gemeen

overleg tot aangelegenheden van het Koninkrijk worden verklaard (art. 3 van

het Statuut). Met andere woorden, dit Koninkrijk vormt een confederatie

tussen Nederland en drie kleinere landen.

Vlaanderen zou dan ook kunnen toetreden als een verder land bij dit Statuut

van het Koninkrijk der Nederlanden met behoud van alle bevoegdheden behalve

de zonet genoemde. Het leger zou moeten samengesmolten worden en de

buitenlandse betrekkingen overgedragen aan de Koninkrijksinstellingen. En we

zouden kunnen genieten van onze natuurlijke nationaliteit, het

Nederlanderschap.

Een dergelijke toetreding zou meteen ook het Europa-chantage-probleem

oplossen. Vlaanderen zou als Europees deel van het Koninkrijk zonder

onderbreking deel blijven van de Europese Unie. Het statuut van Vlaanderen

zou daarbij ook niet terugvallen op dat van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Die drie landen zijn geassocieerde leden van de Europese Unie als "landen en

gebieden overzee" (LGO)(2) -waardoor zij deel uitmaken van de

Gemeenschappelijke Markt maar niet in alle opzichten onder het

gemeenschapsrecht vallen. Vermits Vlaanderen evenwel een Europees gebied is

en geen gebied overzee (LGO), zou hierop art. 355 lid 3 van het VWEU van

toepassing zijn. Dat bepaalt immers dat "De bepalingen van de Verdragen zijn

van toepassing op de Europese grondgebieden welker buitenlandse betrekkingen

door een lidstaat worden behartigd."

Ook voor Nederland is dit zeker aantrekkelijk: men krijgt er 6 miljoen

Nederlanders bij en zowat de helft van zijn economisch potentieel; het

Koninkrijk komt daarmee terug in de buurt van de grote landen waarmee het

toch graag op wat meer gelijke voet zou komen. Waar een meerderheid van

Nederlanders zelfs een volledige een Unie met Vlaanderen niet uitsluit, zal

deze tussenoplossing in het Noorden zeker voldoende steun vinden.

Bovendien zou dit plan "N" niet enkel voor Vlaanderen aantrekkelijk zijn,

maar ook voor Brussel. Brussel zou als een apart land kunnen toetreden tot

het Koninkrijk zonder meer bevoegdhende over te dragen dan de genoemden,

zonder deel van Vlaanderen te worden, en met behoud van een aparte inspraak

in het Koninkrijk. Toetreding tot het Koninkrijk vereist al evenmin dat

Brussel officieel ééntalig Nederlands zou moeten worden; het Frans zou mede

officiële taal blijven.

Overigens zou het ook voor Wallonië geen slecht idee zijn om over de

toetreding tot het Koninkrijk der Nederlanden na te denken, als een apart

land natuurlijk.

Is dit voor Vlaanderen het ideale scenario ? Niet op alle vlakken, bv. omdat

dit ons geen apart stemrecht in Europa zou opleveren, en daarvoor inderdaad

een herziening van de Verdagen zou moeten worden onderhandeld. Maar het

maakt ons wel grotendeels immuun voor de hierboven aangegeven vorm van

francobelgische chantage.

(1) Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0002154 , ook op

http://nl.wikisource.org/wiki/Statuut_voor_het_Koninkrijk...

(2) Zie

http://europa.eu/legislation_summaries/development/overse...

ories/index_nl.htm

00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Belgicana | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : flandre, bruxelles, belgique, europe, affaires européennes, fédéralisme, confédéralisme, politique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Où va la ville? Entretien avec P. Le Vigan

Où va la ville ?

Entretien avec Pierre Le Vigan

Jean-Marie Soustrade : De l’après-guerre aux années 60, la France a été dans l’obligation de développer son parc de logements pour répondre aux besoins de la reconstruction, au Baby Boom et aux flux migratoires (retour des pieds-noirs et immigration du Maghreb notamment). Quelle politique du logement a été mise en œuvre ? Et plus largement quelle politique d’urbanisme ?

Pierre Le Vigan : La France a été très lente à mettre en place une politique du logement d’autant plus nécessaire après 1945 qu’aux destructions de la Guerre 39-45 s’ajoutaient les effets du retard pris dans l’entre deux guerres, malgré les lois Loucheur, les constructions de pavillons et de quelques cités-jardins. L’essor réel de la construction après guerre date du Plan Courant de 1953, du nom de Pierre Courant, ministre de la Construction. La construction s’est accélérée à partir des Z.U.P. (zones à urbaniser en priorité). Comme dans beaucoup de domaines c’est la IVe République qui a initié les choses mais c’est la Ve qui en a récolté les fruits. Du moins à l’époque du général de Gaulle. À cette époque, en effet, on a vu les bénéfices de la politique de construction de masse de logements mais on n’en a pas vu les conséquences à long terme. Les bénéfices, c’est loger plus de familles – suite au Baby Boom commencé en 1942 – et dans plus de confort. Les conséquences à long terme c’est un urbanisme sans âme, sans enracinement, des quartiers sans repères, souvent éloignés des moyens de transports, isolés des vieux centre-villes, et c’est la création de quartiers anonymes et dévalorisés.

Comment en est on arrivé là ? C’est la politique de Paul Delouvrier grand commis à l’urbanisme nommé par de Gaulle qu’il faut incriminer. Les zones à urbaniser (Z.U.P.) étaient choisies en « sautant » par-dessus les banlieues existantes. Donc en lointaine périphérie. On a préféré faire du neuf dans des endroits vierges plutôt que d’améliorer les territoires de vieilles banlieues. Il est vrai que celles-ci étaient communistes pour une bonne part et que le régime gaulliste voulait les contourner. En outre l’idéologie urbaine « fonctionnaliste » plus ou moins proche de Le Corbusier se prêtait plus à des constructions dans de l’espace vide plutôt qu’à des « retricotages » fins de la ville dans des territoires déjà urbanisés. On a été au plus simple à court terme, au plus facile, au plus technocratique, et au plus mauvais à long terme.

J.-M.S. : On s’accorde généralement sur les erreurs dans la politique du logement qui ont été commises dans les années 50-60 à 70, de la reconstruction à la fin des « Trente Glorieuses » pour résumer. Mais on reste souvent dans le flou concernant ces erreurs, comme avec la formule « trop de béton », qui ne veut pas dire grand-chose. Quelles ont été les vraies erreurs ? Ont-elles concerné d’abord le domaine architectural, ou urbanistique, ou les deux ?

P.L.V. : Parmi les graves erreurs, il y a le manque de transports : peu de gares, pas de tramway, pas assez de bus dans les nouveaux quartiers. Il y a l’isolement par rapport aux centre-villes, il y a des constructions de cités à cheval sur plusieurs villes, qui favorisent l’irresponsabilité des élus. Il y a l’interventionnisme d’État hors de toute concertation avec les élus locaux. Force est de constater que De Gaulle ne connaissait et ne comprenait rien aux questions de la ville et qu’il n’était inspiré qu’en politique extérieure. Ce qui plaide entre parenthèses contre le pouvoir personnel et contre une présidence omnipotente.

L’architecture des grands ensembles est contestable par sa monotonie, par l’équivalence du devant et du derrière des immeubles, par sa dimension souvent excessive. Je ne crois pas souhaitable de construire des immeubles au-delà de sept ou huit étages qui ne permettent guère de loger plus de gens à moins de réduire les règles de prospects donc de rapprocher les immeubles d’une manière excessive. Les immeubles de plus de huit ou dix étages obligent en outre à avoir plusieurs ascenseurs, et rendent plus complexes les règles de sécurité (incendie et autre).

Toutefois, dire cela, c’est déjà être plus dans la volumétrie et le rapport entre les volumes que dans l’architecture stricto sensu. Nous sommes donc dans l’urbanisme. Des voies trop larges sont aussi à incriminer, des espaces non appropriés, trop d’espaces verts qui ressemblent à des terrains vagues. Pas assez de densité, c’est à mon avis, le reproche principal à faire. Les banlieues lointaines, les villes nouvelles sont cinq à dix fois moins denses voire encore moins (en nombre de logements à l’hectare) que les centre-villes haussmanniens. Exemple : Paris compte 20 000 habitants/km2, Sarcelles 7000 habitants/km2, Villiers-le-Bel 3700 habitants/km2, Bièvre en Essonne 500 habitants/km2. La faible densité rend difficile le maillage social, donne aux bandes de jeunes une forte visibilité, rend trop coûteuse la création de transports collectifs, favorise donc la voiture comme mode de déplacement, avec ses nuisances y compris en terme de paysage urbain (immenses parkings au pied des H.L.M.). Les erreurs sont donc avant tout urbanistiques.

J.-M.S. : Les politiques en ont-ils tenus compte des erreurs (voire des horreurs !) des années 60-70 lors des politiques ultérieures d’urbanisation ?

P.L.V. : À partir de 1975, la réponse est oui. Bien entendu, tout n’est pas parfait à partir de cette époque mais il se trouve que le très net ralentissement de la construction à partir de 1975, absurde à certains égards alors que le gouvernement encourageait l’immigration familiale qui amenait donc des familles nombreuses en France, ce ralentissement a mené à faire des opérations plus petites, mieux concertées, surtout à partir de la décentralisation de 82 – 83, et mieux intégrées dans l’existant. En outre, un véritable corps professionnel des urbanistes a fini par exister et la culture des architectes a changé elle aussi avec la fin partielle de la domination des idéaux modernistes et fonctionnalistes. Ce qui ne veut pas dire que tout ce que l’on appelle post-moderne forme un ensemble cohérent (ce n’est pas le cas) ou convaincant (Ricardo Bofill est parfois assommant de mauvais goût). Un exemple de ré-urbanisation assez réussi est le centre-ville de Saint-Denis, dans le 93, avec des rues étroites, le tramway, le métro, à une erreur près, avoir installé un grand supermarché dans le centre au lieu d’une multitude de boutiques.

J.-M.S. : Quelles ont été les politiques de rénovation et de réhabilitation urbaine menées en France à partir de la fin des années 70 et sur la base du constat d’une crise des grands ensembles ? Quel bilan peut-on en tirer notamment sur le plan du « vivre-ensemble » ? Que pensez vous de la politique de la ville ?

P.L.V. : Le début des politiques de la ville, en fait la politique des quartiers « à problèmes » est Habitat et Vie sociale (H.V.S.). C’est en 1977 et c’est un peu une idée de la « Deuxième Gauche », la gauche « social-démocrate » anti-étatiste de Rocard et autres. Il se trouve que c’est aussi à ce même moment que la politique de l’aide à la pierre est remplacée par l’aide à la personne (par Raymond Barre en 1977). À ce moment, les loyers des logements sociaux deviennent trop chers pour les classes moyennes, qui sont poussés à quitter les H.L.M., ce qui nuit bien sûr à la mixité sociale. L’aide à la personne (les A.P.L.) rend solvables des gens qui ont de faibles revenus, ou ont des revenus de transferts sociaux, ou travaillent au noir. Cela amène à changer la composition des H.L.M. : des familles monoparentales de plus en plus nombreuses, des familles issues de l’immigration aussi de plus en plus nombreuses. En trente ans elles sont devenues majoritaires dans beaucoup de quartiers de banlieues ou en tout cas de quartiers H.L.M. Les réhabilitations qui ont été menés l’ont généralement été sérieusement. Le gain en confort est souvent réel même si esthétiquement l’aspect hybride des interventions n’est pas toujours très heureux. Mais les habitants vivent dans les immeubles avant de les regarder.

Le problème est l’ampleur des dégradations et atteintes aux biens et personnes commises par une petite minorité d’habitants, qui instaure un climat de peur et de complaisance vis-à-vis des trafics, vols, dégradations dont les autres habitants, eux-mêmes en bonne part issus de l’immigration sont les premières victimes. Après H.V.S., en 1981, le gouvernement Mauroy a mis en place la politique de D.S.Q. (Développement social des quartiers). Il s’agit alors avant tout de faire un travail éducatif et de prévention de la délinquance. Les études d’évaluation se sont succédées et les nouvelles mesures de politique de la ville aussi, en fonction des gouvernements. Elles se ressemblent toutes étant définies par les mêmes hauts fonctionnaires souvent assez autistes et munis d’une culture de type « fonction publique », respectable mais parfois bien naïve, culture associée à une formation sociologique de base amenant bien souvent à la « culture de l’excuse ». À cela s’ajoute le souci de ne pas « faire de vagues ».

D’une manière générale la situation ne s’est pas améliorée sauf dans certaines villes de province car l’échelle plus petite de l’urbain et l’implication de certains élus locaux a permis des réussites. Ailleurs, dans les grandes métropoles, le « mal vivre ensemble » gagne. Chômage, dévalorisation du travail, relations conflictuelles entre jeunes et police jouent, mauvaises relations entre jeunes et parents, entre jeunes et adultes jouent aussi. Les contrôles au faciès sont une réalité mais dans le même temps l’agressivité de certaines bandes de jeunes vis-à-vis de tout ce qui est public, des pompiers aux médecins, et en somme vis-à-vis de tout ce qui extérieur au quartier est réelle. Cette logique du ghetto est dramatique et n’a été cassée par aucune loi même bien intentionnée comme la Loi d’orientation sur la ville (L.O.V.) de 1991.

J.-M.S. : Comment s’est passée la reconstruction dans les autres pays européens ? Comment ont-ils fait face à l’urbanisation massive de l’après-guerre ?

P.L.V. : Je ne suis pas spécialiste de ces questions à l’échelle européenne, questions au demeurant passionnantes. En Allemagne, il y a eut beaucoup de reconstructions qui respectaient l’usage des parcelles avant les destructions (peu à Berlin par contre) et peu ou prou la volumétrie des immeubles détruits, très nombreux outre-Rhin (des millions de sans abris). L’influence de Le Corbusier est venue plus tard. En Grande-Bretagne la reconstruction a été plus rapide qu’en France. Dans tous les cas l’arrivée en ville de populations rurales puis immigrés a été l’occasion de production de logements de masse comparables (grandes cités-dortoirs) mais le phénomène a été plus marqué en France parce que l’urbanisation était plus tardive que dans beaucoup d’autres pays européens.

J.-M.S. : Qu’est ce qui fait qu’un quartier devient un quartier de relégation ? En quoi et comment se fait ce processus de relégation ?

P.L.V. : Un quartier de relégation est un quartier qui donne une mauvaise image sur les C.V. mais c’est aussi et surtout un quartier où on rencontre surtout des gens « paumés », sans repères, sans projet. Dans un quartier de relégation, il n’y a pas une dynamique sociale positive, ascendante. C’est un quartier-ghetto, ghetto de pauvres mais aussi ghettos d’immigrés. Il manque une culture commune à laquelle s’agréger. Parfois, cette culture, c’est l’islam. Mais ce n’est pas ce qui aide le plus à l’intégration. Souvent l’adoption de l’islam correspond à une réaction identitaire. « Puisque vous me rejetez, moi aussi je rejette votre Occident consumériste. » On peut le comprendre, mais ce n’est pas très constructif et c’est d’ailleurs très artificiel, d’où la nécessité de ne pas trop se braquer sur ces questions.

J.-M.S. : Le port de la burqa se développe dans ces quartiers. Ajoute-t-il à la relégation ?

P.L.V. : Ce n’est pas un phénomène majeur. Il faut dire simplement : « La République n’admet que l’on dissimule son visage dans l’espace public » (qu’il s’agisse de burqa, casque de motard, bonnet, déguisement, etc.) ». Point. La polygamie est plus complexe – sans doute beaucoup plus massive aussi que le port de la burqa – et pose des problèmes plus graves. En outre, elle coûte cher aux caisses sociales alors que la burqa ne coûte rien ! La burqa est un peu un chiffon rouge si je puis dire. On n’est pas obligé face à cela de se sentir une mentalité de taureau.

J.-M.S. : Les services publics au sens large et autres acteurs indispensables (médecins par exemple) sont-ils suffisamment présent dans ces quartiers ?

P.L.V. : Ils ne sont pas assez nombreux, regardez par exemple le taux de médecins, mais les conditions de séjour dans certaines banlieues ne sont pas très attractives. Quand un médecin doit calmer un toxico qui s’agite, ou cherche à voler, dans sa salle d’attente et en plus faire son boulot, on peut comprendre qu’il finisse par avoir envie d’autre chose comme conditions de travail. Tant que la sécurité n’est pas rétablie, ces sous-effectifs de professions libérales sont inévitables. Les professions libérales, à quelques remarquables exceptions près, vont là où il y a de l’argent. Quant aux policiers, ils sont beaucoup moins nombreux en banlieue qu’à Paris. Il faut plus de policiers mais aussi et surtout plus de police de proximité et moins d’interventions « à la cow-boy ». Les opérations coups de poing sont faites pour être médiatisées mais ne résolvent pas grand-chose. Sarkozy a trop développé ce genre de choses : la primauté de la communication sur l’action réelle. Il semble qu’on aille vers un peu plus de travail de fond des services de police depuis quelque temps. Il est vrai que le banditisme violent venu des banlieues prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Il faut instaurer une insécurité quotidienne pour les dealers et les brûleurs de voitures. Actuellement, c’est plutôt l’insécurité quotidienne pour les honnêtes gens qui, rappelons-le, sont la grande majorité des habitants des banlieues.

J.-M.S. : Les diverses zonages opérées par la politique de la ville et manifestés par les sigles comme Z.U.S., Z.E.P., Z.R.U., Z.F.U. … ont-elles contribué, selon vous, à stigmatiser ces quartiers ?

P.L.V. : Zones urbaines sensibles, zones d’éducation prioritaire, zones de redynamisation urbaine, zone franches urbaines : tous ces sigles visent à désigner des politiques publiques prioritaires et sur des territoires qui ne se recoupent pas tous. C’est une machinerie complexe et parfois utile. Il n’est pas sûr que les choses ne seraient pas pires sans un certain nombre de ces mesures à propos desquelles il est trop facile de ricaner. Ceci dit, elles ne sont pas à la hauteur des problèmes. Déléguer la gestion des quartiers aux « associations », cela a ses limites. La vraie question est que beaucoup de quartiers ne sont plus des quartiers de travailleurs et que, quand il y a des travailleurs ils n‘ont qu’une idée en tête : en partir le plus vite possible pour échapper à un climat malsain pour eux, pour leur femme, leurs enfants. Les travailleurs d’origine immigrés sont les premiers à dire, bien souvent, « pas question pour moi de m’installer dans le “ 9-3 ”» (la Seine – Saint-Denis). Et ils ajoutent souvent, n’ayant pas l’habitude de la langue de bois : « Il y a trop de racaille ».

Je crois que ces quartiers se sont « stigmatisés » tout seul, du fait d’une partie de leur jeunesse et de la faiblesse du civisme en général en France y compris bien entendu chez les Français d’origine.

Pour ce qui est des zonages, ils ont cherché à résoudre des problèmes caractéristiques des quartiers sensibles en mettant plus de moyens. Cela peut être nécessaire. Les Z.E.P. donnent plus de moyens, c’est plutôt un atout d’être en Z.E.P. de ce point de vue mais ensuite si la norme sociale de la jeunesse de tel quartier en Z.E.P. est de ne rien faire à l’école, au collège, au lycée et au contraire de vivre de petites magouilles (ou grandes magouilles), qui empoisonnent la vie du quartier, alors cela ne suffit pas. Il y a alors un terrorisme de la majorité : croire à l’école et au savoir, c’est ringard, c’est « bouffon ». Ce ne sont pas, en tout cas, les intitulés des politiques publiques qui ont créé les problèmes.

J.-M.S. : Quelles sont les grandes orientations données par l’actuel ministère de la ville pour les quartiers sensibles ? Comment la politique de la ville entend-elle lutter, présentement et à l’avenir contre la délinquance ?

P.L.V. : Le logement est rattaché au vaste ministère de l’Écologie de Jean-Louis Borloo. Fadela Amara est secrétaire d’État à la ville. Cette dernière a des idées, mélange de volontarisme, de connaissance du terrain et de réalisme (elle ne se fait pas trop d’illusions). Elle est assez bien inspirée mais marginalisée. Le gouvernement a cherché en la nommant un effet d’affichage avant l’efficacité. En fait, pour comprendre, au-delà des mots et des discours quasi-interchangeables d’un ministre à l’autre, la vraie politique du gouvernement pour les banlieues, il faut regarder le projet du Grand Paris de Christian Blanc, sans même parler des extrapolations de Jacques Attali sur Paris prolongé jusqu’au Havre, Attali jouant comme Alain Minc le rôle de ballon d’essai de Sarkozy. Or c’est un projet du même ordre que celui de De Gaulle et Delouvrier dans les années 60 que ce projet gouvernemental du Grand Paris. À savoir un très mauvais projet. Non qu’il n’y ait pas matière à créer une instance fédérative entre Paris et surtout les trois départements de la Proche Couronne. Cela, c’était le projet de Philippe Dalier, un sénateur U.M.P., c’était aussi l’idée de beaucoup d’autres comme, depuis longtemps, Georges Sarre, alors maire du XIe arrondissement de Paris. Mais le Grand Paris de Blanc se résume au super-métro, le « Grand Huit » de 130 km, qui ne répond aucunement aux besoins des habitants. Là encore, on saute par dessus la banlieue existante pour aller créer des problèmes ailleurs en développant plus encore l’urbanisation en très grande banlieue, donc une urbanisation en tâche d’huile. Une nouvelle catastrophe urbaine se prépare.

J.-M.S. : Est-ce que démolir des tours pour faire des banlieues pavillonnaires améliore automatiquement la vie collective et fait reculer la délinquance ?

P.L.V. : Il est sidérant de voir que l’on va détruire des tours porte de Clignancourt (tours qui ne sont pas horribles ni en mauvais état du reste, même si je n’ai aucun goût pour les tours) au moment où on parle d’en construire Porte de la Chapelle soit à deux pas, et à un endroit où il y en a déjà dont on peut faire le bilan : elles fonctionnent très mal sauf quand elles sont hyper-sécurisées (donc très coûteuses) et destinés à des classes moyennes ou supérieures, celles qui n’ont… pas la moindre envie d’habiter Porte de la Chapelle. On marche sur la tête. Une nouvelle fois – et c’est le mal contemporain – ce qui compte pour les politiques, c’est l’image. Alors que l’efficace, l’utile pour les habitants, souvent, ce n’est pas le spectaculaire. C’est du terre à terre dont on a besoin. Et dans tous les sens du terme. Démolir des tours, dans certains cas, pourquoi pas ? Mais ce n’est pas la panacée. Trop souvent on ajoute du traumatisme à du traumatisme, la destruction est vécue comme une dévalorisation rétroactive. Bien souvent, il vaut mieux densifier, construire autour des immeubles, ou modifier leur accès, leur entrée, leur façade, etc.

Quand aux tours, de quoi parle-t-on ? Dix étages ? Quinze étages ? Quand ce sont des tours résidentielles, cela ne pose pas de problèmes particuliers, chacun respecte les espaces communs. Quoique… Les incivilités existent aussi chez les bourgeois. Pour les logements sociaux, les tours, c’est tout à fait inadapté mais il y a en fait peu de tours de logements sociaux en banlieues, en tout cas assez peu de tours de logements de plus de dix étages. Quand il y en a, comme à Bagnolet, il vaut sans doute mieux faire de l’urbanisme reconstructeur, restructurant plutôt que destructeur, améliorer les transports, les créer à différentes échelles, pour petits et grands déplacements, amener des emplois, décloisonner plutôt que détruire. Dire que l’on détruit des tours pour faire des quartiers pavillonnaires n’est par ailleurs pas très exact. En général, on détruit des tours pour reconstruire des petits immeubles, ce qui peut être réussi, et est tout différent des pavillons.

J.-M.S. : Quelles solutions d’urbanisme et d’architecture pourraient être mises en œuvre pour améliorer la situation des quartiers en difficultés ?

P.L.V. : Urbanisme, architecture, oui, mais on ne peut évacuer la question de la crise de civilisation : le manque de motivation pour le travail, et pour la création. La France qui était une nation d’artistes est devenue une nation de téléphages et de consommateurs d’Internet, et pour ce qu’Internet a de moins intéressant. La France et l’Occident en général, et toute la planète, tend à entrer dans cette post-civilisation qui rétrécit les horizons et atrophie les sensibilités. Seule une minorité échappe à cela. Une minorité privilégiée par la culture, l’éducation et le niveau économique. Heureusement en un sens que cette minorité existe mais pourra-t–elle résister à la montée de la barbarie ? Les quartiers en difficulté, habités par des gens eux-mêmes souvent déshérités, moins du reste au plan strictement financier qu’au plan culturel, souffrent au premier chef de cette crise de civilisation. Les quartiers de grands ensembles, ceux ciblés par la politique de la ville – terme ambitieux : il vaudrait mieux dire plus modestement « l’infirmerie des banlieues » – nécessitent à mon sens de la modestie, continuer de travailler avec les associations même s’il ne faut pas en attendre des miracles, et de l’ambition surtout dans un domaine : les transports.

Il faut absolument que les gens bougent de ces quartiers, n’en soient pas prisonniers, puissent aller voir ailleurs donc, il faut des transports, y compris le soir et même la nuit. Il faut aussi des entreprises locales, tout un tissu de P.M.E. Il faut aussi renforcer les effectifs permanents de police mais aussi d’éducateurs. Il faut refuser la victimisation des délinquants. Ils ne sont pas victimes; ils pourrissent la vie des travailleurs. Bien des Maghrébins qui « s’en sortent », bien des « Noirs », – et non pas des « Blacks » -, Africains ou Antillais qui eux aussi s’en sortent le montrent : les jeunes, avec de l’énergie, peuvent trouver une formation, un travail, une voie, un avenir, une espérance, une place dans la société. La République française est généreuse, l’éducation gratuite, les soins gratuits, ce n’est pas rien, il faut le dire et le rappeler. Et, en contrepartie, il faut être sévère avec ceux qui pourrissent la vie de ces quartiers, et qui ne sont pas les porteurs de voiles « islamiques ». Ce sont les canailles qui vivent de trafics de drogue, de vols, d’escroqueries, qui harcèlent les filles, etc.

J.-M.S. : Pourquoi arrive-t-on si peu à faire de la mixité sociale dans les quartiers sensibles ? Comment expliquer qu’en dépit de la politique de la ville, les habitants fuient ces quartiers ?

P.L.V. : On arrive plus facilement à mettre quelques pauvres dans des quartiers riches que quelques riches dans des quartiers pauvres. La mixité sociale a reculé. Il y avait des bourgeois dans beaucoup de quartiers de banlieue nord il y a cent ans. Combien en reste-t-il ? Et puis, le caractère multi-ethnique des banlieues fait fuir beaucoup de classes moyennes et a fortiori supérieures. Tout le monde est pour l’immigration mais chacun préfère habiter un quartier où il n’y a « pas trop » d’immigrés. Il y a beaucoup d’hypocrisie là dedans.

Les deux questions de l’immigration et de l’occupation du logement social sont par ailleurs de plus en plus liées puisque les immigrés ont en moyenne de faibles revenus et compte tenu du nombre assez élevé d’enfants qu’ils ont, sont prioritaires pour les H.L.M. Il n’y avait que les élus communistes jusque dans les années 80 à habiter dans des H.L.M. et encore pas tous !

J.-M.S. : Le problème d’anomie (au sens de désagrégation des règles de vie en collectivité et du lien social) des quartiers sensibles, s’il existe, est-il résoluble uniquement par des politiques étatiques ? Où est-ce un problème qui va bien au-delà ?

P.L.V. : L’anomie ou encore la perte de la décence commune dont parlait George Orwell est une réalité. Elle concerne particulièrement les jeunes de ces quartiers. C’est la conséquence du déracinement du à l’immigration de masse. C’est la conséquence d’une perte d’identité ou d’une impossibilité de construction identitaire dans la tolérance, le respect des autres, qu’ils soient issus d’autres communautés immigrées ou qu’ils soient Français de souche. La société multiraciale est devenue multiraciste. Les injures sont très souvent raciales. Mais en outre, l’américanisation des mœurs – et pour faire court la fascination par le fric, par exemple les joueurs de foot, trop souvent arrogants et pleins aux as – joue un rôle très déstructurant.

L’intégration par les valeurs de l’effort, du travail, de la République qui ne reconnaît aucune communauté, ne marche plus. Il n’y a pourtant pas d‘autre voie que l’assimilation et le retour à ces valeurs qui n’ont, faut-il le rappeler, jamais impliqué de renier ses ancêtres et ses traditions. Mais est-ce que cela peut marcher avec une immigration de masse ? En tout cela, si cela ne marche pas, rien d’autre ne marchera car il n’y a pas de communautés en France, de cadres communautaires réellement capables de prendre le relais et on ne peut les créer artificiellement dans les populations d’Afrique noire ou celles originaires du Maghreb. C’est d’ailleurs précisément parce que, dans leurs pays d’origine, le lien social était en crise que ces gens là sont venus en France, alors comment peut on imaginer que, une fois venus en France, leurs attaches d’origine fonctionnent de manière communautaire, ce qu’elles ne faisaient pas dans leur pays ? C’est pourquoi l’intégration communautaire, je n’y crois pas.

Pour revenir à la question centrale qui est celle des jeunes des quartiers, ce qui doit être géré est, ajouté au problème de l’identité, un problème « hormonal ». C’est ce qu’a bien vu Luc Bronner dans La loi du Ghetto. Les jeunes garçons ont pris le pouvoir. Le culte de l’enfant-roi de nos sociétés n’a rien arrangé. Quand un parent donne une fessée à son enfant les services sociaux le réprimandent. Les immigrés ne comprennent pas cela. Ils ont l’impression qu’on leur casse leur boulot d’éducateur et de parent. Ils n’ont pas complètement tort là-dessus.

Mais surtout il y a l’absence fréquente du père ou la dévalorisation de la figure du père. C’est souvent un chômeur. Nombre d’immigrés ont été licenciés de leur travail à quarante-cinq ans, cela n’aide pas à donner une image forte. Quant aux familles monoparentales, le garçon seul face à sa mère est roi dans certaines cultures. Il y a une asymétrie de la délinquance entre garçons et filles. Difficile donc de dissocier les questions de la banlieue des questions culturelles liées à l’immigration. Ce qui ne veut pas dire que, sans problème de l’immigration, il n’y aurait plus de problème de la banlieue.

J.-M.S. : Quel est l’état du lien social dans les quartiers sensibles ?

P.L.V. : On constate un mauvais état du lien social. Je n’ai pas suffisamment d’expérience de terrain pour en dire plus bien qu’ayant longtemps vécu en banlieue y compris dans des quartiers dits « sensibles ». Restaurer la valeur travail, restaurer l’accès concret au travail, mais aussi développer l’idée que le travail n’est pas la lutte de tous contre tous, que c’est aussi la solidarité entre les hommes. Et aussi développer un autre imaginaire que la consommation, voilà ce qu’il faudrait sans doute faire. Programme vaste et complexe.

J.-M.S. : Quelles sont les caractéristiques des habitants des quartiers en difficultés, comment y vit-on ? Famille monoparentales, fort taux de chômage, jeunes déscolarisés, modes de vies différents en raison des origines immigrés des habitants, d’autres facteurs… ?

P.L.V. : Là-dessus il y a des études sociologiques. On trouve effectivement les caractéristiques que vous évoquez. Mais je ne suis pas spécialiste de ces questions, aussi je vous renvoie aux sociologues de profession.

J.-M.S. : Quel rapport ont les habitants des quartiers sensibles avec leurs lieux de vie ?

P.L.V. : Vous voulez dire : aiment-ils leurs lieux de vie ? Je ne sais pas. Je crois qu’ils ne les détestent pas dans bien des cas, mais qu’ils regrettent les problèmes de transport, la délinquance excessive, l’irrespect des lieux, de l’hygiène, les gens qui urinent dans les ascenseurs, etc. Les gens aimeraient aimer leurs quartiers. Ils n’y arrivent pas bien souvent. Ceci dit, il me parait difficile de généraliser. Choisy-le-Roi n’est pas Bagnolet, qui n’est pas Bondy, qui n’est pas la banlieue de Saint-Étienne, ni de Perpignan, etc.

J.-M.S. : Quelles furent les grandes évolutions sociologiques dans les quartiers sensibles ces trente dernières années ? Y a-t-il eu une ethnicisation de ces quartiers, un appauvrissement ? Une fuite des classes moyennes vers le périurbain ou le centre-ville pour les classes moyennes supérieures ?

P.L.V. : Depuis trente ans et même plus il y a clairement une « ghettoïsation » des quartiers, une pauvreté endémique, un désœuvrement, une défrancisation qui touche notamment les mœurs, un développement des trafics de drogue, bref toute une série de ruptures culturelles, dans des domaines très divers, qui favorisent les amalgames et qui font que pour beaucoup la seule chose de sûr à propos de la banlieue c’est qu’ils ne veulent pas y habiter.

Il y a bien sûr un départ de tous ceux qui peuvent partir notamment les Français de souche des classes moyennes mais aussi les immigrés qui accèdent à la classe moyenne. Quand aux classes supérieures elles n’ont jamais habité les quartiers sensibles et n’ont donc pas l’occasion de les fuir…

J.-M.S. : Le rôle des « créateurs de lien social » (animateurs sociaux, gardiens d’immeubles…) dans ces quartiers a-t-il évolué ? Ont-ils plus de difficultés à remplir ce rôle ? Si oui pourquoi ?

P.L.V. : Je crois qu’il faut leur demander leur avis. C’est un sujet que je connais mal.

On a renforcé le rôle des gardiens et souvent leur nombre et on a eu raison. C’est devenu un métier très complexe que d’être gardien dans les grands ensembles, entre la pression des jeunes du quartier et celle du bailleur, de la police, etc.

J.-M.S. : Comment expliquer le fort taux de délinquance dans ces quartiers sensibles ? D’où vient l’origine du malaise et des conduites déviantes ?

P.L.V. : C’est une question de civilisation. Ce qui joue, c’est la séduction de l’argent facile (les sportifs dont on parle à la télé, les traders…), le goût des objets technologiques sophistiqués, et coûteux, la fin du respect de la culture, de toutes les cultures y compris celles d’origine mais aussi de toutes les institutions pourtant au service des gens (maintenant on brûle les écoles, les M.J.C., les bibliothèques, les gymnases…). On vole dans les magasins de fringues, de chaussures de marque… On ne vole pas les livres de la Pléiade. Mais aussi il y a, comme je l’ai déjà dit, la crise hormonale de ces jeunes garçons qui n’ont pas de défouloir, qui ne font plus leur service militaire, qui ne peuvent plus canaliser leur énergie. C’est le problème principal. Ce n’est pas l’immigré de quarante ans qui brûle des voitures, me semble-t-il. Ce n’est pas celui qui bosse sur les chantiers dans le bâtiment et qui part tôt le matin. C’est le gamin de 14 – 18 ans qui en plus de détruire son quartier et d’y brûler les voitures des honnêtes gens qui sont ses voisins, pourrit la vie de son école. Cette jeunesse des émeutiers explique la peur des bavures qu’a la police. Il y a une dimension nihiliste là dedans, comment le nier ?

J.-M.S. : Comment les pouvoirs publics répondent-ils aux problèmes des banlieues dans le cadre de la politique de la ville ? Les dispositifs en place soulagent-ils les habitants de ces quartiers en difficulté sociale ? Peut-on faire mieux ?

P.L.V. : On connaît les actions de la politique de la ville avec le soutien aux associations. Cela joue sans doute dans le bon sens mais à la marge. L’isolement des quartiers arrange tout le monde : ils « mettent le bordel » chez eux et pas ailleurs. On ne met pas le paquet en éducation, prévention, répression, encadrement. La République ne croit plus en elle. Respecter les gens, c’est s’occuper d’eux, les cadrer et les encadrer si possible, mais la vérité est peut-être que la République préfère abandonner les banlieues. J’espère me tromper.

J.-M.S. : D’une manière plus générale, est-ce que ce sont les habitants qui font le lieu de vie ou le lieu de vie qui fait les habitants, ou est-ce un peu des deux ?

P.L.V. : C’est une excellente question. La misère a trouvé son décor. Mais c’est moins une misère matérielle - les gens ne meurent pas de faim ni de manque de vêtements – qu’une misère morale. La délinquance des jeunes ajoute à cette misère morale.

Je crois que l’urbanisme pourrait changer beaucoup de choses mais pas tout car il faut que change aussi l’imaginaire de nos sociétés hypermarchandes.

Ceci dit, il y a des pistes et il faut bien commencer par quelque chose : des petites rues interdisant la vitesse, des immeubles suffisamment petits pour permettre des relations de proximité. À terme, il faudrait peut-être aussi envisager la création d’une garde civique – sorte de nouvelle « garde nationale » – en liaison avec la police nationale. Il faut refaire un urbanisme de proximité, d’immeubles de taille moyenne, quatre à six étages, avec des rues adaptées c’est-à-dire de taille modeste (exemple : le quartier de « l’Orme-Seul » de l’architecte Catherine Furet à la Courneuve) et des axes plus grands mais jamais disproportionnés avec des bus, des tramways, des métros, aériens de préférence (c’est tout de même plus gai que de passer des heures sous terre). En résumé, il faut arriver à une densité beaucoup plus forte que dans les banlieues actuelles tout en évitant les tours. C’est parfaitement possible : regardez le Xe, ou le XIe arrondissement de Paris ! Il y a une forte densité et pas de tours.

Il faut penser l’urbanisme pour le lien social et aussi – ne soyons pas naïfs – pour la sécurité (on le fait déjà mais dans la perspective d’interventions ponctuelles plus que dans le registre d’une sécurité quotidienne). Cela coûtera cher mais pas plus que des milliers de voitures brûlées chaque année. Et si on ne sauve pas la banlieue du plongeon, on plongera tous.

Propos recueillis par Jean-Marie Soustrade.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=1271

00:25 Publié dans Architecture/Urbanisme, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ville, urbanisme, architecture, entretiens, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

39-45: les dossiers oubliés, retour sur les crimes soviétiques et américains

39-45 : les dossiers oubliés - retour sur les crimes soviétiques et américains

VARSOVIE (NOVOpress) – Boguslaw Woloszanski, journaliste polonais, continue dans son nouvel ouvrage, 39-45 : les dossiers oubliés, aux Editions Jourdan, d’explorer les faces méconnues de la Seconde Guerre mondiale, sur la base notamment de la récente ouverture des archives de l’ex-Union Soviétique.

VARSOVIE (NOVOpress) – Boguslaw Woloszanski, journaliste polonais, continue dans son nouvel ouvrage, 39-45 : les dossiers oubliés, aux Editions Jourdan, d’explorer les faces méconnues de la Seconde Guerre mondiale, sur la base notamment de la récente ouverture des archives de l’ex-Union Soviétique.

Le premier chapitre du livre est d’ailleurs consacré aux manœuvres de l’un des plus grands criminels de l’histoire du XXème siècle : Joseph Staline. Où comment l’ami de Lénine [1] liquida en 1937 le chef de son armée, Mikhaïl Nikolaïevitch Toukhatchevski, danger pour son pouvoir absolu, avec l’aide… du régime hitlérien, trop heureux de priver l’Armée Rouge de son officier le plus talentueux.

Boguslaw Woloszanski rappelle aussi les coups tordus perpétrés par les démocraties occidentales durant ce conflit qui saigna à blanc le continent européen. L’auteur souligne pourquoi des centaines de Canadiens furent sacrifiés à Dieppe le 19 août 1942 alors que seulement 50 Américains débarquèrent sur le sol normand ce jour là.

Les Etats-Unis mirent le paquet en revanche pour s’attaquer à des cibles non militaires. Boguslaw Woloszanski revient sur les raids aériens américains sur Tokyo [2] en 1945. Celui du 9 au 10 mars fut le plus meurtrier des bombardements de la Seconde Guerre mondiale : 100 000 victimes, pour la plupart brûlées vives. Il dépassa en nombre de victimes les bombardements d’Hambourg en juillet 1943 ou de Dresde en février 1945 [3]. Au cours des sept derniers mois de cette campagne, ce type d’actions a provoqué la destruction de 67 grandes villes japonaises, causant plus de 500 000 morts et quelque 5 millions de sans abri. Pourtant, aucun général américain ne fut traduit devant un tribunal international pour ces crimes de guerre.

[cc [4]] Novopress.info, 2010, Dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine

[http://fr.novopress.info [5]]

Article printed from :: Novopress.info France: http://fr.novopress.info

URL to article: http://fr.novopress.info/72388/39-45-les-dossiers-oublies-retour-sur-les-crimes-sovietiques-et-americains/

URLs in this post:

[1] l’ami de Lénine: http://fr.novopress.info/16199/russie-une-statue-de-lenine-dynamitee-a-saint-petersbourg/

[2] raids aériens américains sur Tokyo: http://les3abeilles.lefora.com/2010/09/23/les-bombardements-sur-tokyo-2/

[3] Dresde en février 1945: http://fr.novopress.info/466/dresde/

[4] cc: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

[5] http://fr.novopress.info: http://fr.novopress.info

00:20 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, années 40 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

The Tyrant who is Obama's Role Model

The Tyrant who is Obama's Role Model

Jan von FLOCKEN

Ex: http://www.counter-currents.com/

Translated by Greg Johnson

When Barack Obama was officially inaugurated as President of the United States, the ceremony was charged with symbolism. The figure of Abraham Lincoln, assassinated in 1865, seemed omnipresent. Remember that 2009 is the 200th anniversary of the birth of Lincoln, who has become a kind of patron saint of Western democracy. Obama was not merely content to retrace Lincoln’s route, in the spring of 1861, departing from Philadelphia, passing through Baltimore, to arrive at the White House in Washinghton D.C. When he took the oath of office, Obama also insisted on placing his hand on the 156 year old velvet-covered Bible that “Old Abe” had used, swearing “to preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

No one, though, has violated the Constitution more than Lincoln . . .

These attempts to draw parallels between the legendary statesman and the young president who is now America’s new hope, inadvertently stirred up all sorts of uncomfortable memories. Indeed, no President of the United States in the last 220 years has violated the Constitution and suppressed the basic rights of citizens more than Lincoln. His mandate was deployed under the bloody banner of a civil war between the Northern and Southern states. The latter left the Union in 1860–61 and founded their own state, the Confederacy. The American Constitution by no means prohibited secession of this type since it was only in 1868 that the Supreme Court ruled to the contrary. Initially, the two parties accepted the secession of the South. Thus it was that Horace Greeley, the influential editor of the New York Tribune and political friend of Lincoln, wrote in his newspaper, on November 9th, 1860: “I hope we will never have to live in a Republic maintained by bayonets.”

But it was these very bayonets that Lincoln used shortly after taking office. He seized the first excuse he found: in fact, an exchange of fire around Fort Sumter, which actually belonged to the Confederacy. This incident, which caused only some slight injuries, was used as pretext for a de facto declaration of war against the South, namely an appeal for 75,000 volunteers on April 15th, 1861. Lincoln then ordered an economic embargo against the Confederacy. The appeal and embargo were two serious political errors because they prompted the immediate secession of four hitherto neutral states: Virginia, Arkansas, North Carolina, and Tennessee.

In Maryland—which, by tradition, leaned toward the Confederacy, but which was to remain in the Union because of its proximity to Washington, D.C.—the population protested en masse against Lincoln’s warmongering. Lincoln immediately suspended the Constitutional principle of “Habeas Corpus” which protects the citizen from arbitrary arrest and guarantees his right to be heard by a judge within a short time. Annapolis, the capital of Maryland, and Baltimore, where Barack Obama went to follow Lincoln’s footsteps, were placed under martial law. On May 13th, 1861, the mayor of Baltimore, the chief of police, and all the members of the city council, were arrested, without any legal pretext, and were imprisoned until the end of the war in 1865. Ironically, among these political prisoners was the grandson of Francis Scott Key, who had composed the American national anthem, which sings the praises of “the land of the free and the home of the brave.”

When the Maryland legislature condemned these illegal and tyrannical actions, Lincoln immediately arrested 31 legislators, who were imprisoned from three to six months without trial. This forceful action clearly violated the sixth amendment to the Constitution, according to which any defendant is entitled to an immediate public trial by an independent jury. The Chief Justice of the Supreme Court, Roger B. Taney, the man before whom Lincoln had officially sworn his oath on the Bible, ordered the President make null and void these arrests because they too obviously violated the principles of the Constitution. The President had arrogated powers that are the sole prerogative of Congress. Following the admonitions of Roger B. Taney, Lincoln issued an order encouraging all public authorities to purely and simply ignore the judgment of the Supreme Court, which itself constitutes, obviously, a manifest violation of the Constitution. One observer, otherwise favorable to Lincoln, the German democrat Otto von Corvin, correspondent of the Times, noted at the time that Lincoln’s antics reminded him of a “village schoolmaster.”

In the course of the war, there were other infringements of the Constitution. The most notable of these occurred in June 1863, when Virginia was partially occupied by Northern soldiers, and a new state, West Virginia, was proclaimed, in violation of the Constitution’s stipulation that no new state can be created or established out of the territory of another.

All these assaults on the Constitution are excused today under pretext that Lincoln liberated the slaves. However, in the summer of 1862, a half year before the official proclamation of their emancipation, the President still held that: “If I could save the Union, without having to free even one slave, I would do it.”

Maintaining the Union eventually cost the lives of 600,000 people.

Americans should hope that in the future, Obama will be satisfied to imitate Lincoln only on festive occasions. For let us not forget that shortly after taking office in January, Obama said: “My politics consists in not having politics.”

Originally published in German in Junge Freiheit, no. 16, 2009

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, obama, histoire, abraham lincoln, démocratie, tyrannie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

30 Jahre Laibach (2)

30 Jahre Laibach (II)

Martin LICHTMESZ - Ex: http://www.sezession.de/

Noch ein paar Anmerkungen zum 30-Jahres-Jubiläum von Laibach, als deren Fan ich mich neulich in diesem Blog bekannt habe. Seit ihrer Gründung im Jahr 1980 hat sich nicht nur die Welt, sondern auch die Gruppe stark verändert (musikalisch eher zu ihren Ungunsten), von deren Originalbesetzung zur Zeit eigentlich nur noch Frontmann Milan Fras und Ivan Novak übriggeblieben sind.

In einem gewissen Sinne ist die slowenische Formation seit zwei Jahrzehnten nur mehr ein Recycler ihres eigenen Mythos, dessen Wirkungsmacht eben eng verknüpft war mit dem Entstehungskontext des Projekts im post-titoistischen Jugoslawien (1980 war auch das Todesjahr des kultisch verehrten Staatspräsidenten, damit auch das Jahr, in dem der durch Blut und Eisen zusammengeschusterte Vielvölkerstaat langsam auseinanderzubröckeln begann).

Schon die Wahl des deutschen Namens für Ljubljana war eine gezielte Provokation der damaligen jugoslawischen Autoritäten. Diese waren nun in den Achtziger Jahren bereits lax und vom liberalen Rückenmarkschwund befallen genug (in der DDR wurde zur gleichen Zeit jede harmlose Amateur-Punk-Combo von der Stasi plattgemacht), daß die Band sich mühelos als „totalitärer“ als das herrschende Regime inszenieren konnte, „päpstlicher als der Papst“ sozusagen. In der Art und Weise, wie es Laibach taten, wollte der Staat zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr beschworen und glorifiziert werden.

In Slowenien und Kroatien hatte man es zu einem relativen Wohlstand gebracht, und wenig ahnte man von dem verheerenden Krieg, der nur ein Jahrzehnt später ausbrechen sollte. Um 1983 herum waren Laibachs martialische Beschwörungen und Über-Emphasen der alten kommunistischen Kampf-, Askese-, Aufopferungs- und Hauruck-Rhetorik, untermalt mit aufpeitschender Krachmusik, peinlich, unheimlich, irritierend, angriffig. Der ästhetische Mix aus kommunistisch-stalinistischen mit faschistischen und nationalsozialistischen Elementen, der sich in der Mitte der Dekade noch verstärken sollte, wirkte natürlich zusätzlich subversiv, und dekonstruierte durch Annäherung und Amalgamierung den „antifaschistischen“ Mythos der kommunistischen Ideologie. Laibach attackierten indirekt den sozialistischen Staat, indem sie ihn scheinbar von rechts überholten, und ihn in Beziehung setzten zum feindlichen Bruder Nationalsozialismus.

In einem berüchtigten frühen TV-Auftritt setzte sich die Gruppe mit sinistrer Beleuchtung, blanken Stiefeln, undefinierbaren Uniformen und Armbinden mit schwarzen Kreuzen in Szene, schwieg mit eisernen Mienen, während der Frontmann die tribunalartigen Fragen des Interviewers beharrlich ignorierte, und stattdessen lange, komplizierte Manifeste vorlas: „Laibach behandelt die Beziehung zwischen Kunst und Ideologie, die Spannungen, die durch Expression subliminiert werden. Darum wird jeder direkte ideologische Diskurs eliminiert. Unsere Aktivität steht über direktem Engagement… wir sind komplett unpolitisch.“ Und so weiter und so fort. Zur selben Zeit konnte man im Jugo-TV Pop-Videos (siehe hier, hier und hier) sehen, die sich in nichts von dem unterschieden, was gerade im Westen „in“ war.

Mit dem Album Opus Dei von 1987 begannen Laibach ihre berüchtigte Serie „faschisierter“ oder auf „martialisch“ getrimmter Cover-Versionen von populären Songs, für die sie am besten bekannt sind (darunter Titel von den Beatles, den Rolling Stones, Prince, Status Quo und, als Meta-Pop-Witz, DAF). Fanfaren und Trompeten, epischer Sound, militärisch stampfendes Schlagzeug, ins Deutsche übertragene Texte und der forciert markige Gesang an der Grenze zur Selbstparodie (den später Rammstein kopierten) verfremdeten bekannte Melodien auf eine verblüffende Weise.

Der Klassiker schlechthin ist ihre Version des Superhits „Life is live“ („Nananana“) der österreichischen Gruppe Opus, der damals in den Diskotheken weltweit ad nauseam rauf und runter lief. Zusammen mit dem Video, in dem Laibach durch die Berge stapfen und vor monumentalen Wasserfällen posieren, voller zur Schau getragenem Sendungsbewußtsein und mit kultischem Gestus, hatte das einen ganz besonderen Touch, der die Gruppe von nun an definieren sollte.

Der Reiz ergibt sich aus dem Ineinander von verschiedenen widersprüchlichen Komponenten: einerseits handelt es sich hierbei natürlich offensichtlich um einen schreiend komischen Witz und um bewußt auf die Spitze getriebenen Camp. Andererseits hat es auch eine hin- und mitreißende Wirkung: der charismatische, kraftstrotzende Sänger mit dem Schnauzbart, der seltsamen Wüstenlegionärs-Kopfbedeckung und dem schmucken Alpen-Trachten-Outfit vor der Kulisse schneebedeckter Gipfel und rückwärts (!) strömender Wasserfluten – das geht weit über den bloßen „dekonstruktiven“ Gag hinaus. Die heroisch-teutonische Ästhetik wird ebenso zelebriert wie ironisiert. Es ist komisch und parodistisch, aber eben auch – geil.

Laibach demonstrierten, wie mit wenigen Handgriffen ein banaler Popsong einen „faschistischen“ Sound und Subtext erhalten kann. In der Alternativ-Version „Leben heißt Leben“ haben sie den englischen Originaltext eingedeutscht und nur geringfügig verändert:

When we all give the power

We all give the best

Every minute of an hour

Don’t think about the rest

Then you all get the power

You all get the best

When everyone gives everything…Wann immer wir Kraft geben,

geben wir das Beste,

All unser Können, unser Streben

und denken nicht an Feste,

Von jedem wird alles gegeben,

und jeder kann auf jeden zählen,

Leben heißt Leben!Life is life, when we all feel the power

Life is life, come on, stand up and dance

Life is life, when the feeling of the people

Life is life, is the feeling of the band!Leben heißt Leben -

Wenn wir alle die Kraft spüren!

Leben heißt Leben -

Wenn wir alle den Schmerz fühlen!

Leben heißt Leben!

Heißt die Mengen erleben

Leben heißt Leben -

Heißt das Land erleben…

Auf analoge Weise verwandelten Laibach „One Vision“ von Queen zu „Geburt einer Nation“, der einen ähnlichen „Klassiker“-Status wie „Life is live“ hat. Da mußte der Text lediglich wörtlich übersetzt werden.

One man, one goal

One mission,

One heart, one soul

Just one solution,

One flash of light

One God, one vision

One flesh, one bone,

One true religion,

One voice, one hope,

One flesh one bone

One true religion

One race, one hope

One real decision

Wowowowo oh yeah oh yeah oh yeahEin Mensch – ein Ziel

und eine Weisung.

Ein Herz – ein Geist,

nur eine Lösung.

Ein Brennen der Glut.

Ein Gott – ein Leitbild.Ein Fleisch – ein Blut,

ein wahrer Glaube.

Eine Rasse, ein Traum,

und ein starker Wille

Gebt mir ein Leitbild! Ja, Ja, Jawoll, Jaaa!!

Und nun sehe man sich an, wie Queen 1985 in Rio de Janeiro ein Stadion mit zigtausend Menschen zum Mitstampfen von „We will rock you“ bringen, während Frontmann Freddie Mercury mit nacktem, muskulösem Oberkörper, in einen Union Jack gehüllt, vor den Massen auf und ab gockelt und sie dabei beherrscht wie ein schriller Glamrock-Mussolini:

Laibach haben also natürlich auch die unterirdischen Beziehungen zwischen Pop als Massenphänomen und totalitären Massenbewegungen angesprochen, die schon David Bowie in den Siebzigern in das berüchtigte Bonmot „Hitler war der erste Popstar“ faßte. Man kann auch an Jean Genet denken, der einmal bemerkte, der Faschismus sei „essentielment“ Theater.

Im Pop ist es auch kein notwendiger Widerspruch, eine Pose ausgiebig zu genießen und abzufeiern, und gleichzeitig ihre Künstlichkeit und ihren augenzwinkernden Showcharakter zu betonen. Man denke etwa an die prunkvollen Phantasie-Uniformen und den Erlösergestus von Michael Jackson. Rockstars befriedigen in demokratischen Zeiten tief sitzende monarchische Bedürfnisse, sind in ihren Welten Könige, Absolutisten, Messiase, Diktatoren, Fabeltiere, die die Huldigungen der Fanmassen entgegennehmen, über die sie Kraft ihrer Kunst herrschen, und die sich ihrerseits willig dem regressiv-wonnigen Rausch der Fan-Volks-Gemeinschaft hingeben.

In Umkehrung zu Genet läßt sich fragen, inwiefern die Kanalisierung „totalitärer“ Versatzsstücke und Ansprüche in eine Bühnenshow und ein Kunstprodukt wie den NSK-“Staat“, das, was Armin Mohler die „monumentale Unternährung“ nannte, gleichsam entpolitisieren, entschärfen und auf einer rein ästhetischen Ebene befriedigen kann. Denn wären Laibach auf reine Parodie und Dekonstruktion aus gewesen, wäre ihr Appeal nicht so stark und dauerhaft gewesen.

Mir schien es jedenfalls eher immer so, daß Laibach, sobald sie von den westlichen Intellektuellen nach einer gewissen Irritationsphase als „Kunst“ akzeptiert wurden, auch ein Ventil für jene boten, die endlich einmal guten Gewissens ihren lang verdrängten „inneren Faschisten“ ausleben wollten. Wenn die Gruppe Mitte der Neunziger in Wien auftrat, dann waren die Konzerte voll mit Lesern von alternativhippen linksliberalen Blättern wie Standard und Falter, die nun die unterdrückte Fascho-Sau rauslassen konnten und mit ausgestrecktem rechten Arm der Bühne entgegensalutierten: „Und dann feiern wir Vereinigung, die ganze Nacht! Jawollll, Jaaaa!!“ Und in der damaligen Gothic-und Wave-Nacht im Wiener U4 konnte man schon mal erleben, daß sich zu „Life is Live“ spontan ganze Marschformationen auf der Tanzfläche bildeten, die im Gleichschritt zu tanzen begannen.

Ich habe mich oft gefragt, wie sehr die hysterische Kontaminationsangst mancher Zeitgenossen vor riefenstahl’scher oder speer’scher Ästhetik auf einer uneingestandenen Faszination beruht, die man in streng puritanischer Weise nicht einmal vor sich selber zuzugeben wagt. Mit Sicherheit spüren aber sehr viele Menschen immer noch die spezifische Anziehungs- und Suggestionskraft dieser Bilder, die offenbar tiefsitzende, unausrottbare Gefühle ansprechen. Oder wie ein Soziologe in den Siebziger Jahren, dessen Namen mir entfallen ist, einmal sinngemäß und in anprangernder Absicht sagte: Faschismus befriedigt menschliche Grundbedürfnisse. (Wenn das stimmt, was folgern wir daraus? Und was ist dann noch „Faschismus“?)

Mit dem Zerfall des Ostblocks verloren Laibach den Reibungskontext, in dem sie sich ursprünglich bewegten. Ihr Ansatz geriet zunehmend zur Masche, und man merkte, daß sie nun mit Alben wie „Kapital“ (1992) und „Nato“ (1994) auf der Suche nach neuen zu unterwandernden Angriffsflächen waren. (Der Liberalismus jedoch ist im Gegensatz zum National- und Internationalsozialismus leider ein allzu elastischer Gegner, der jede Opposition wie ein Schwamm aufzusaugen vermag.) Das wirkte dann ein wenig wie eine etwas verräterische, weil dem undurchsichtigen Image der Band abträgliche Ideologie-Revue, die aber mit der Methode Laibach nicht so recht zu knacken war.

Am wenigsten überzeugend geriet dabei das Album „Jesus Christ Superstars“ (1996), das sich nun dem „ideologischen“ Rahmen der Religion widmete und Milan Fras im Gewand eines Pilgers oder Predigers präsentierte. Das war nun doch etwas zu einfach. „Tanz mit Laibach“, eine Art Remake des DAF-Hits „Tanz den Mussolini“ ging nochmal „back to the roots“, aber wie die Nazistiefel-Dauerschleife in dem Video war das kaum mehr als ein altgewordener, auf der Stelle tretender Witz.