La nouvelle stratégie et ses organismes

par Peter Bachmaier*

Au cours des deux dernières décennies, les Américains ont modifié leur stratégie: La guerre n’est plus définie purement sous l’angle militaire, elle a recours également à des méthodes informationnelles et psychologiques qu’on appelle «guerre psychologique» ou «guerre culturelle». Ces méthodes ont une longue histoire. Le stratège militaire américain Liddell Hart avait développé avant la Seconde Guerre mondiale la stratégie de l’approche indirecte.1 Pendant cette guerre, les forces américaines et britanniques appliquèrent la guerre psychologique contre l’Allemagne, laquelle fut ensuite utilisée pour rééduquer le peuple allemand. A l’issue du conflit, la CIA et le ministère de la Défense fondèrent, sur le modèle du Tavistock Institute of Human Relations, spécialisé dans la guerre psychologique en Angleterre, des think tanks (laboratoires d’idées) comme la Rand Corporation, l’Hudson Institute d’Herman Kahn, qui étaient dirigés avant tout contre l’Union soviétique.

Les méthodes de ces organismes ont été développées par des instituts de sciences sociales. Les sciences sociales empiriques américaines, c’est-à-dire notamment la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, les sciences politiques et les sciences de la communication, sont nées sous leur forme actuelle à l’initiative et grâce au financement d’agences militaires et de renseignements dans les années 1940 et 1950.2 Une autre source sont les grandes fondations comme la Carnegie Corporation, la Ford Foundation et la Rockefeller Foundation. Les missions de recherches ont été confiées à des centres scientifiques réputés comme la New School for Social Research de New York, le Bureau of Applied Social Research de Princeton (dirigé par Paul Lazarsfeld), l’Institut für Sozialforschung (dirigé par Max Horkheimer et Theodor W. Adorno), qui était retourné à Francfort en 1949, le Center for International Studies (CENIS) du Massachusetts Institute of Technology, de même que l’Esalen Institute californien, centre de contre-culture qui participa à l’organisation du festival de Woodstock en 1968. Ce sont surtout les principaux instituts de sciences de la communication qui ont participé aux programmes de la guerre psychologique.

Les méthodes de ces organismes ont été développées par des instituts de sciences sociales. Les sciences sociales empiriques américaines, c’est-à-dire notamment la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, les sciences politiques et les sciences de la communication, sont nées sous leur forme actuelle à l’initiative et grâce au financement d’agences militaires et de renseignements dans les années 1940 et 1950.2 Une autre source sont les grandes fondations comme la Carnegie Corporation, la Ford Foundation et la Rockefeller Foundation. Les missions de recherches ont été confiées à des centres scientifiques réputés comme la New School for Social Research de New York, le Bureau of Applied Social Research de Princeton (dirigé par Paul Lazarsfeld), l’Institut für Sozialforschung (dirigé par Max Horkheimer et Theodor W. Adorno), qui était retourné à Francfort en 1949, le Center for International Studies (CENIS) du Massachusetts Institute of Technology, de même que l’Esalen Institute californien, centre de contre-culture qui participa à l’organisation du festival de Woodstock en 1968. Ce sont surtout les principaux instituts de sciences de la communication qui ont participé aux programmes de la guerre psychologique.

Ces instituts publiaient des revues comme le Public Opinion Quarterly (POQ), l’American Sociological Review, l’American Political Science Review et d’autres encore. Les gens qui y travaillaient étaient surtout des immigrants venus d’Allemagne et d’Autriche qui, plus tard, se sont fait un nom dans leur science: Paul Lazarsfeld, Oskar Morgenstern, Leo Loewenthal, Herbert Marcuse, Walter Lippmann, Harold Lasswell, Gabriel Almond, Daniel Lerner, Daniel Bell, Robert Merton, etc. C’étaient les mêmes centres et les mêmes spécialistes qui étaient responsables de la rééducation du peuple allemand. Certains de ces projets concernaient également la préparation de la révolution culturelle des années 1960 avec ses effets secondaires: musique rock, culture de la drogue et révolution sexuelle.

Les «études soviétiques» dépendaient tout particulièrement du gouvernement. Le Russian Research Project de Harvard, dirigé par Raymond Bauer et Alex Inkeles, était une entreprise commune de la CIA, des Forces de l’air et de la Carnegie Corporation. L’Institut publia en 1956 une étude intitulée «How the Soviet System Works» qui devint un classique des Soviet Studies.3 La guerre psychologique comprenait également des émissions de radio de la CIA à l’intention de l’Europe de l’Est – selon Jean Kirkpatrick «un des instruments les meilleurs marché, les plus sûrs et les plus efficaces de la politique étrangère des Etats-Unis» – c’est-à-dire la Voice of America, RIAS Berlin, Radio Free Europe et Radio Liberty, qui aujourd’hui encore émettent en russe et dans les autres langues de la CEI.4 Ces stations étaient placées sous l’autorité du Congress for Cultural Liberty qui fut fondé en 1950 à Paris par la CIA et qui employait 400 collaborateurs.5

La victoire sur l’Union soviétique a été réalisée avant tout à l’aide de ces méthodes non militaires. La stratégie dont l’objectif n’était pas la coexistence avec l’Union soviétique mais un «démantèlement» du système soviétique fut élaborée en 1982 par le gouvernement Reagan.6 Le projet comprenait 7 initiatives stratégiques dont le point 4 était: guerre psycholo-

gique visant à produire dans la nomenklatura et la population la peur, le sentiment d’insécurité et la perte de repères.7 Cette guerre n’était pas dirigée seulement contre le communisme mais contre la Russie, comme le prouvent les affirmations de Zbigniew Brzezinski: «Nous avons détruit l’URSS et nous détruirons la Russie.» «La Russie est un Etat superflu.» «L’orthodoxie est le principal ennemi de l’Amérique. La Russie est un Etat vaincu. On le divisera et le mettra sous tutelle.»8

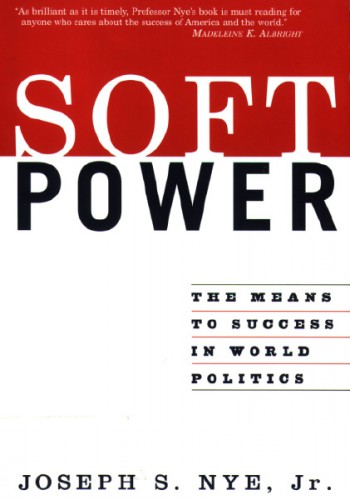

En 1990, Joseph Nye, collaborateur du Council on Foreign Relations qui défend les mêmes idées que Brzezinski, a forgé pour ces méthodes la notion de «soft power» (pouvoir doux, pacifique) ou «smart power» (pouvoir intelligent) qui a la même origine que l’«ingénierie sociale».9 Il a publié en 2005 son livre intitulé «Soft Power: The Means to Success to World Politics» dans lequel il suggère que l’Amérique devienne attractive par sa culture et ses idéaux politiques. Le Center for Strategic and International Studies de Washington, think tank néoconservateur au conseil de surveillance duquel siègent Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski, a fondé en 2006 une Commission on Smart Power présidée par Joseph Nye et Richard Armitage, qui a déposé en 2009 un mémorandum intitulé «A Smarter, more Secure America» dont l’objectif est de renforcer l’influence des Etats-Unis dans le monde à l’aide de méthodes «douces».

Premier succès de la nouvelle stratégie: la perestroïka

Cette stratégie a été appliquée pour la première fois lors de la perestroïka, lorsque Mikhaïl Gorbatchev est arrivé au pouvoir. Elle a eu des aspects positifs: elle a rétabli la liberté d’opinion et de circulation mais elle a été l’effet d’une influence considérable de l’Occident.11 Au sein du Comité central du Parti communiste d’Union soviétique et de la nomenklatura, un groupe se forma qui adopta les positions occidentales et voulut introduire le système néolibéral occidental.

Le vrai architecte de la perestroïka fut Alexandre Iakovlev, secrétaire depuis 1985 du Comité central responsable de l’idéologie qui avait fait ses études à Washington dans les années 1950 et était depuis lors un partisan convaincu du néolibéralisme, d’après ce qu’il m’a dit lors d’un entretien à Vienne le 9 novembre 2004. Son réseau comprenait des gens comme Egor Gaïdar, Grigori Iavlinski, Boris Nemtsov, Victor Tchernomyrdin, German Gref et Anatoli Tchoubaïs.

Jakovlev créa avec eux une cinquième colonne de l’Occident qui, aujourd’hui encore, tire les ficelles en coulisses. Boris Eltsine fut aussi une créature des Américains. En septembre 1989, lors d’une visite à Washington à l’invitation de l’Esalen Institute, qui entretenait depuis 1979 un programme d’échanges américano-soviétiques, il fut quasiment recruté par le Congrès et put prendre le pouvoir avec l’aide des Américains en 1991.

Grâce à l’intervention de George Soros, Gorbatchev devint membre de la Commission trilatérale qui organisa à Moscou, en janvier 1989, une conférence à laquelle participèrent notamment Henry Kissinger et Valéry Giscard d’Estaing.

Organisations occidentales destinées à influencer culturellement la Russie

A l’époque de la perestroïka, les loges maçonniques et leurs organisations satellites furent à nouveau autorisées.13 A la demande de Kissinger, Gorbatchev autorisa en mai 1989 la fondation de la B’nai Brith Loge à Moscou. Depuis, 500 Loges ont été créées en Russie par les Grandes Loges de Grande-Bretagne, de France, d’Amérique, notamment. En même temps, à l’intention des politiques, des chefs d’entreprise et des membres des professions libérales qui ignoraient les rituels mais partageaient les principes de Loges, on créa des organisations, clubs, comités et fondations plus ouverts. Il y a actuellement plusieurs milliers de membres de Loges en Russie qui participent aux rituels mais dix fois plus de personnes qui appartiennent à la «maçonnerie blanche» et n’observent pas les rituels mais acceptent les principes et sont guidés par les Frères des Loges. Ces organisations sont le Club Magisterium, le Rotary Club, le Lions Club et la Fondation Soros. Leurs membres se considèrent comme une élite qui a des droits particuliers pour gouverner.14

Pour contrôler les écrivains, on a fondé le Centre P.E.N. russe, autre organisation satellite. En ont fait partie des écrivains et des poètes connus comme Bella Achmadulina, Anatoli Pristavkin, Ievgueni Ievtouchenko, Vassili Aksionov et Victor Erofeev.

L’Institut pour la société ouverte de George Soros, fondé à Moscou en 1988 déjà, fut dans les années 1990 le principal instrument de déstabilisation et de destruction entre les mains des puissances instigatrices. Soros a orienté ses activités vers le changement d’idéologie des hommes dans l’esprit du néolibéralisme, l’imposition de l’american way of life et la formation de jeunes Russes aux Etats-Unis. La Fondation Soros a financé les plus importantes revues russes et attribué des prix spéciaux afin de soutenir la littérature.15

Dans le cadre de son programme, la Fondation a publié des manuels dans lesquels l’histoire russe est présentée sous l’angle néolibéral et cosmopolite. En septembre 1993, alors que le Parlement subissait des tirs, j’ai eu l’occasion de participe à une remise de prix au ministère russe de l’Education. George Soros a attribué des prix aux auteurs de manuels russes d’histoire et de littérature et le ministre russe de l’Education Evgueni Tcatchenko a déclaré que l’objectif des nouveaux manuels était de «détruire la mentalité russe».

Les programmes de Soros dans le domaine culturel étaient si variés que pratiquement tout le secteur privé dépendait du financement par la «Société ouverte». L’Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), fondé à Vienne en 1983 et également soutenu par Soros a promu la réforme du système scolaire et universitaire en Russie et dans les pays postsocialistes. Au cours des seules années 1997 à 2000, la Fondation a attribué 22 000 bourses pour un total de 125 millions de dollars.16

Un autre think tank américain est le National Endowment for Democracy (NED) fondé en 1982 par Reagan. Cette institution finance les instituts des partis républicain et démocrate et leurs bureaux de Moscou. Elle soutient avant tout les médias privés et les partis et mouvements politiques pro-occidentaux. Le budget du NED est voté par le Congrès américain au titre de soutien du Département d’Etat. Des politiques éminents font partie de son Comité directeur: John Negroponte, Otto Reich, Alliot Abrams. La NED est la continuation des opérations de la CIA par d’autres moyens. En 2005, elle finançait 45 organisations russes dont les suivantes: la société Memorial pour la formation historique et la protection des droits de l’homme, le Groupe d’Helsinki de Moscou, le Musée Sakharov, les Mères de Tchétchénie pour la paix, la Société pour l’amitié russo-tchétchène, le Comité tchétchène de salut national. 17

Le Centre Carnegie de Moscou a été fondé en 1993 en tant que section de la Fondation Carnegie pour la paix internationale fondée en 1910 par Andrew Carnegie en tant que centre indépendant de recherches pour les relations internationales. Les spécialistes du centre de Moscou étudient les questions les plus importantes de la politique intérieure et extérieure de la Russie. Il rassemble des informations sur les problèmes du développement du pays et publie des livres (recueil d’articles, monographies, ouvrages de référence), des périodiques, une revue trimestrielle, «Pro et contra», et la série «Working papers». Il organise régulièrement des conférences. La Fondation est financée par des firmes importantes comme BP, General Motors, Ford, Mott, de même que par Soros, Rockefeller, le Pentagone, le Département d’Etat et le ministère des Affaires étrangères britannique.

La directrice en était jusqu’ici Rose Goettemoeller, ancienne collaboratrice de la RAND Corporation et actuelle ministre américaine adjointe des Affaires étrangères.

Les représentants du monde russe des affaires au conseil de surveillance sont Piotr Aven, Sergueï Karaganov, Boris Nemtsov, Grigori Javlinski et Evgueni Jasine, président de l’Université économique de Moscou. Les collaborateurs de premier plan sont Dmitri Trenine, qui travaille également pour Radio Free Europe et Radio Liberty, et Lilia Chevtsova, tous les deux étant régulièrement invités à l’Ouest pour expliquer que la Russie restreint les libertés démocratiques. Les recherches du Centre de Moscou sont beaucoup utilisées par les classes politiques russe et occidentale. Le travail du Centre est soutenu par la centrale de Washington grâce à un «Programme Russie et Eurasie».18

La fondation Freedom House, créée en 1941 à l’initiative d’Eleanor Roosevelt, est née de la lutte contre l’isolationnisme aux Etats-Unis. Son objectif officiel était de lutter contre le national-socialisme et le communisme. Aujourd’hui, elle est financée par Soros et le gouvernement. Dans les années 1990, Freedom House a créé des bureaux dans presque tous les pays de la CEI et le Comité américain pour la paix en Tchétchénie (membres: Brzezinski, Alexander Haig, James Woolsey, ancien patron de la CIA). Son projet le plus connu est aujourd’hui «Liberté dans le monde» qui, depuis 1972, analyse chaque année tous les pays du monde et les classe en trois catégories: pays «libres», «partiellement libres» et «non-libres» selon le degré de libertés civiles et de droits politiques.19

En 1992, la filiale russe de la fondation Rockefeller Planned Parenthood Federation a été créée à Moscou et dans 52 autres villes russes. Elle a essayé de faire introduire dans toutes les écoles russes la matière «éducation sexuelle» qui a en réalité pour objectif de dissoudre la famille et de créer un homme nouveau, mais ce fut un échec car les fonctionnaires du ministère de l’Education, les enseignants, les parents et l’Eglise orthodoxe s’y sont opposés, si bien que le projet a été refusé en 1997 lors d’une conférence de l’Académie russe pour l’école. 20

En Occident, les organisations non-gouvernementales (ONG) sont considérées comme des piliers de la société civile. En Russie, elles n’ont rien à voir avec l’édification d’une démocratie directe: ce sont des agences financées et dirigées par l’Occident.

Influence occidentale sur l’école et les médias

Un important objectif de l’influence occidentale est le système scolaire et universitaire. Tout d’abord, après le tournant de 1991, le centralisme et l’idéologie marxiste ont été liquidés avec l’aide de conseillers occidentaux. La loi sur l’école de 1992 et la Constitution de la Fédération de Russie de 1993 ont codifié une profonde réorientation de l’école sous le signe du paradigme démocratique et néolibéral occidental. Elle comprenait l’introduction d’éléments d’économie de marché dans le système scolaire et la création d’une société civile.21

L’octroi de crédits occidentaux à l’école était lié à l’application de certaines directives. C’est ainsi que le système scolaire a été transformé dans le sens du néolibéralisme. Un secteur d’écoles privées onéreuses a été créé. Les écoles secondaires et les universités se sont orientées vers le profit et ont exigé des frais de scolarité. Grâce aux enquêtes PISA de l’OCDE, le système scolaire a été orienté vers l’économie. De nombreuses écoles des zones rurales qui n’étaient plus «rentables» ont été fermées. Beaucoup d’enfants ne sont plus allés à l’école ou l’ont quittée sans diplôme. En 2000, selon un rapport de l’UNESCO, 1,5 million d’enfants russes n’allaient pas à l’école. On a vu se développer la toxicomanie chez les élèves, phénomène inconnu jusque-là.22

La plus importante réforme est celle des universités qui ont été évaluées tout de suite après le tournant de 1991 par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui ont ensuite élaboré un programme de restructuration sur le modèle anglo-saxon. En 2004 a été adoptée la Déclaration de Bologne qui prévoit le passage à un bachelor (licence) de quatre ans suivi d’un master de deux ans ainsi qu’une présidence avec des conseils d’université où siègent des représentants de l’économie. De nombreux spécialistes de l’éducation y voient une destruction de la tradition de l’université russe car l’enseignement se limite à la transmission d’informations. Aujourd’hui, parmi les quelque 1000 universités et autres établissements supérieur russes, 40% sont privés. Beaucoup d’entre eux ont été créés par l’Occident et l’on y forme une nouvelle élite.23

Un autre secteur suivi avec beaucoup d’attention par l’Occident sont les médias qui, après 1991, ont vécu leur plus grande transformation. Ils ont été privatisés par les réformes néolibérales d’après 1991 et repris par des oligarques ou l’étranger. De nombreuses stations de radio, des journaux et des magazines ont passé aux mains de propriétaires étrangers comme la News Corporation de Rupert Murdoch qui publie, en collaboration avec le Financial Times, le quotidien Vedomosti, le plus important journal financier de Russie et le News Outdoor Group, qui possède la plus grande agence de publicité, présente dans quelque 100 villes russes. Bertelsmann AG, qui possède la plus grande chaîne de télévision européenne, RTL, exploite en Russie la chaîne Ren TV qui diffuse dans tout le pays.24 La Fondation Bertelsmann, créée en 1977 par Reinhard Mohn, un des think tanks les plus puissants de l‘UE, travaille en collaboration avec la Fondation Gorbatchev dont le siège est à Moscou mais qui entretient également des succursales en Allemagne et aux Etats-Unis.

Sous Eltsine, les médias étaient presque tous entre les mains de la nouvelle oligarchie, qui était liée aux centres financiers occidentaux. Vladimir Gousinski possédait la plus grande chaîne de télévision, NTV, et Boris Berezovski contrôlait les journaux. Lorsque Poutine commença à stabiliser le pays, sa tâche la plus urgente fut de contrôler les médias, car sinon, le gouvernement aurait été renversé.

L’américanisation concerne, last but not least, la culture quotidienne qui, sous la forme de concerts rock, d’Internet, de chaînes de télévision privées, de cinémas géants, de discothèques, de CD musicaux, de bandes dessinées, de publicité et de mode, est presque la même qu’en Occident.

L’objectif de la stratégie américaine est d’introduire le système de valeurs occidental dans la société russe. Il s’agit de désidéologiser l’Etat. Dans la Constitution de 1993, l’idéologie étatique a été condamnée en tant que manifestation du totalitarisme et interdite à l’article 13.25

L’idéologie soviétique officielle reposait sur une philosophie matérialiste mais comportait des éléments de nationalisme qui constituaient le ciment maintenant l’Etat. Cette interdiction a privé l’Etat des valeurs nationalistes. Le vide spirituel est rempli aujourd’hui par la culture populaire occidentale.

L’offensive culturelle américaine a pour but de créer en Russie une société multiculturelle, c’est-à-dire cosmopolite, pluraliste et laïque qui dissout la culture nationale russe commune. Le peuple, qui a une histoire et une culture communes, doit être transformé en une population multinationale.

Résistance de l’Etat et de l’intelligentsia russes

Le concept d’Etat imposé depuis 2000 par le président Vladimir Poutine, en particulier le concept d’Etat fort, impliquait une recentralisation partielle, le passage de l’idée d’un Etat multinational à un Etat nationaliste russe et la tendance à réserver une place spéciale à l’Eglise et à la religion orthodoxes.

En avril 2001, le groupe énergétique public Gazprom a pris le contrôle de la chaîne NTV. Le quotidien Sevodnia (Aujourd’hui) a dû cesser de paraître et le rédacteur en chef du magazine a été mis à pied. La chaîne de télévision de Boris Berezovski TV-6 a été fermée en janvier 2002 et Berezovski a émigré en Angleterre.

En septembre 2003, le magnat du pétrole Mikhaïl Khodorkovski voulait racheter l’hebdomadaire libéral Moscovskie Novosti afin de soutenir les partis de l’opposition libérale Union des forces de droite et Iabloco dans la prochaine campagne électorale. Son engagement politique a été une raison importante de son arrestation en octobre 2003. Cette mesure était nécessaire car sinon l’oligarchie aurait réussi, avec l’aide des médias, à prendre le contrôle du gouvernement lui-même. Les trois plus importantes chaînes de télévision, ORT, Russia et NTV et une partie importante de la presse écrite sont contrôlées aujourd’hui par des grands groupes publics (Gazprom et Vnechtorbank) ou directement par l’Etat (RTR).

L’oligarque Vladimir Potanin continue de contrôler les quotidiens Izvestia et Komsomolskaïa Pravda. Actuellement, Novaïa Gazeta (sous le contrôle de l’oligarque Alexandre Lebedev et de Gorbatchev) et le quotidien Vedomosti, créé à l’initiative du Wall Street Journal et du Financial Times, sont considérés comme des organes de presse indépendants du gouvernement.26 Depuis 1993, selon une statistique, 214 journalistes ont été assassinés dont 201 sous l’ère Eltsine et 13 depuis l’accession au pouvoir de Poutine (10 pendant son premier mandat et 3 pendant le second).27

La Doctrine nationale pour l’éducation de 1999 et le Concept de 2001 ont réintroduit dans le domaine idéologique les idées patriotiques et nationalistes. Le retour aux valeurs de l’époque tsariste s’est ajouté à la volonté de conserver les avantages du système éducatif de l’Union soviétique. Les écoles privées et les académies soutenues par l’Eglise orthodoxe russe, reconnues par l’Etat depuis 2007, occupent une place particulière. De nouvelles matières ont été introduites dans les programmes des écoles, comme la préparation obligatoire au service militaire, depuis 1999, et les «fondements de la culture orthodoxe», depuis 2007.28

Fait également partie de la guerre psychologique la campagne des médias contre la Russie, menée depuis 10 ans mais surtout depuis l’arrestation de Khodorkovski en 2003 sous la devise «La Russie est en passe de revenir au système soviétique». Un exemple en est la «persécution» des artistes progressistes qui consisterait dans le fait de retirer des expositions publiques les œuvres blasphématoires ou pornographiques. Il s’agirait en général de provocations d’ONG financées par l’Occident. Le Centre Sakharov, qui s’est fixé pour but d’imposer une société ouverte, a organisé en 2003 une exposition intitulée «Attention religion!» où étaient exposées entre autres des œuvres antichrétiennes blasphématoires. La Douma a demandé au Ministère public d’engager des poursuites contre le Centre. Les organisateurs ont été condamnés à une amende en 2005.

En 2005, le gouvernement a introduit un nouveau jour de fête nationale: le 4 novembre, date proche de l’ancienne Fête de la Révolution d’Octobre le 7 novembre. Cette fois, il s’agissait de commémorer la victoire sur les troupes d’invasion polonaises en 1612. En 2006, une nouvelle Loi sur les organisations non gouvernementales a été adoptée en vertu de laquelle elles doivent toutes se faire réenregistrer. Leur financement par l’étranger devra être contrôlé plus strictement. Au début de 2008, tous les bureaux régionaux du British Council, à l’exception de celui de Moscou, ont été fermés parce qu’on leur reprochait des activités antirusses.29

Contrairement à l’époque de la perestroïka et à l’ère Eltsine, l’intelligentsia russe, depuis l’attaque de la Yougoslavie par l’OTAN en 1999, n’est plus libérale mais nationaliste. Les écrivains, artistes, réalisateurs et metteurs en scène sont aujourd’hui des patriotes nationalistes et sont soutenus par le Kremlin. Le gouvernement contrôle également les informations politiques des médias, avant tout celles de la télévision, un peu moins celles des journaux.

Auparavant, le représentant principal des traditionnalistes était Alexandre Soljenitsyne à qui on a cependant reproché de ne pas être assez critique à l’égard de l’Occident. Aujourd’hui, le groupe leader est constitué par les po venniki (enracinés dans le terroir). Ils sont chrétiens-orthodoxes, mais envisagent la période soviétique dans la tradition de l’histoire russe. Leurs idéologues sont des écrivains ruralistes: Valentin Raspoutine, Vassily Belov et Victor Astafiev. C’est dans les revues Nas Sovremennik, Moskva et Molodaïa gvardia que, dès les années 1970–80, l’idéologie patriotique a été élaborée.

La Fondation pour la perspective historique, dirigée par l’ancienne députée à la Douma Natalia Narotchniskaïa, défend un programme patriotique et chrétien, possède la série éditoriale Svenia, la revue Internet Stoletie et organise des conférences et des congrès. L’intelligentsia patriote nationaliste débat à propos d’une modification fondamentale du système prévoyant un renforcement de l’Etat et la fermeture des frontières. Les associations d’écrivains, d’artistes et de cinéastes possèdent des maisons de la culture, des galeries d’art, des cinémas et des revues et organisent de nombreuses manifestations. Il y a à Moscou 150 théâtres, opéras et salles de concerts qui jouent essentiellement des œuvres classiques. Le théâtre de metteur en scène, l’art abstrait et la musique atonale occupent une place secondaire.30

L’Autriche et l’Allemagne jouissent d’une image positive, mais c’est surtout la culture allemande et l’histoire du passé que l’on connaît. On ne sait pas vraiment ce qui se passe actuellement en Allemagne. Soljenitsyne a toujours espéré que l’Allemagne deviendrait une sorte de pont entre la Russie et le reste du monde parce que les deux pays se sentaient attirés mutuellement.31 Mais les médias allemands transmettent une image déformée de la Russie: selon eux, la Russie serait en passe de revenir au système soviétique et les intellectuels néolibéraux mèneraient un combat désespéré. On cite en exemple l’écrivain pornographique Victor Erofeïev qui a été invité en Allemagne par l’hebdomadaire hambourgeois Die Zeit.32 Aujourd’hui, en Russie, la question déterminante n’est pas de savoir si le pays est en train de redevenir une dictature communiste mais une «dictature du relativisme» sur le modèle occidental ou une société chrétienne.33

Le renouveau religieux

La véritable résistance contre l’occidentalisation vient aujourd’hui de l’Eglise orthodoxe qui est traditionnaliste. Elle défend des valeurs traditionnelles comme le mariage, la famille, la maternité et s’oppose à l’homosexualité. Les églises sont pleines, surtout de jeunes gens. La majorité des jeunes se disent orthodoxes, c’est-à-dire chrétiens et se marient à l’église. Il y a de nouveau 100 millions de croyants, 30 000 prêtres et 600 couvents. L’Académie spirituelle de Serguiev Possad est pleine, elle reçoit 4 candidatures pour une place. Il existe une station de radio orthodoxe, une maison d’édition, une série de revues, des aumôniers dans l’Armée, les hôpitaux et les prisons et on a réintroduit de facto la discipline religion dans les écoles, pour la première fois depuis 1917. Selon des sondages, 70% des Russes se disent croyants.34

En 2007, l’Eglise orthodoxe russe et le Vatican ont décidé d’engager des pourparlers pour aplanir leurs différends. L’archevêque Ilarion, directeur du département des Affaires ecclésiastiques étrangères du Patriarcat, ancien évêque russe-orthodoxe de Vienne, a déclaré à ce sujet: «Nous sommes des alliés et nous nous trouvons face au même défi: un laïcisme agressif».35

En Russie, le christianisme orthodoxe est qualifié de «religion majoritaire». Un 4 novembre, Jour de l’unité nationale en Russie, j’ai eu l’occasion d’assister à une procession extraordinaire sur la place Rouge: le Patriarche marchait au premier rang, puis venaient les dignitaires de l’islam, de la communauté juive et des bouddhistes. C’était un symbolisme intentionnel: «Le Patriarche est le chef de la religion majoritaire, il rassemble les croyants et encourage la collaboration des différentes communautés religieuses. Il est le chef spirituel du peuple tout entier, et pas seulement des croyants orthodoxes.»36

Conclusions

Aujourd’hui, la Russie traverse une crise qui se traduit tout d’abord dans les systèmes financier et monétaire, mais concerne également le domaine culturel. C’est d’ailleurs là qu’elle a son origine la plus profonde qui consiste en ce que la société laïque pluraliste n’apporte aux hommes ni véritable communauté, ni conception du monde ni sens.

La Russie n’a pas besoin de la «culture matérialiste et égoïste» de la société occidentale actuelle mais d’une idéologie nationale universelle qui comprenne tous les aspects de la vie, développe le pays et rejette tout ce qui menace l’existence du peuple.37

La reprise des relations russo-américaines depuis deux ans ne change cependant rien à l’orientation antirusse à long terme de la politique américaine et n’empêche pas la CIA de redoubler d’activités en Russie. Après la visite d’Obama à Moscou, Hillary Clinton elle-même a insisté sur l’attachement des Etats-Unis à leur concept de leadership mondial absolu. Tôt ou tard, la Russie va devoir choisir entre créer un Etat souverain qui ferme ses frontières et empêche la destruction de sa culture ou capituler et devenir une province de l’Occident. •

(Traduction Horizons et débats)

1 Basil Liddell Hart, Strategy: The Indirect Approach, 1re éd. 1929, 2e éd. 1954

2 Christopher Simpson, Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945–1960, New York, Oxford U.P,. 1994, p. 4

3 Simpson, Science of Coercion, p. 87

4 A. Ross Johnson, R. Eugene Parta, Cold War Broadcasting: Impact on the Soviet Union and Eastern Europe, Woodrow Wilson International Center, Washington, 2010

5 Frances Stonor Saunders, Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War, London 1999

6 Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administration’s Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union, New York, 1994

7 S.G. Kara-Murza, A.A. Aleksandrov, M.A. Muraškin, S.A. Telegin, Revolucii na eksport, Moskva, 2006

8 Cité d’après: V.I. Jakunin, V. Bagdasarjan, S.S. Sulakšin, Novye technologii bor’by s rossijskoj gosudarstvennost’ju, Moskva, 2009, str. 50

9 Joseph Nye, Bound to Lead: the Changing Nature of American Power, Basic Books, 1990 ; Joseph Nye, Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy, Foreign Affairs, vol. 85, No 4, July/August 2006, pp. 139–148

10 Richard Armitage, Joseph S. Nye, A Smarter, More Secure America, CSIS Commission on Smart Power, 2009

11 Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administrations’s Secret Strategy That Hastened the Collapse oft he Soviet Union, New York, 1994

12 Cela figure dans la biographie officielle d’Eltsine de Vladimir Solovyov et Elena Klepikova, Boris Yeltsin. A political Biography. Après l’audition d’Eltsine devant le Congrès, David Rockefeller a déclaré: «C’est notre homme!»

13 O. A. Platonov, Rossija pod vlast’ju masonov , Moskva 2000, p. 35

14 Platonov, Rossija, p. 3

15 Platonov, Rossija, p. 15

16 Jakunin, Novye techologii, p. 81

17 Jakunin, Novye technologii, p. 90

18 Jakunin, Novye technologii, p. 94 sqq.

19 Jakunin, Novye technologii, p. 92

20 www.pravda.ru 03/19/2008

21 Gerlind Schmidt, Russische Föderation, in: Hans Döbert, Wolfgang Hörner, Botho von Kopp, Lutz R. Reuter (Hrsg.), Die Bildungssysteme Europas, Hohengehren 2010 (= Grundlagen der Schulpädagogik, Bd. 46, 3. Aufl.), p. 619

22 Schmidt, Russische Föderation, p. 635

23 Schmidt, Russische Föderation, p. 632

24 Pierre Hillard, Bertelsmann – un empire des médias et une fondation au service du mondialisme, Paris, 2009, p. 27

25 «1. Le pluralisme idéologique est reconnu dans la Fédération de Russie. 2. Aucune idéologie ne peut s’instaurer en qualité d’idéologie d’Etat ou obligatoire.» Art. 13 de la Constitution de la Fédération de Russie de décembre 1993

26 A. Cernych, Mir sovremennych media, Moskva, 2007

27 Roland Haug, Die Kreml AG, Hohenheim, 2007

28 Schmidt, Russische Föderation, p. 639

29 Das Feindbild Westen im heutigen Russland, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, 2008

30 Vladimir Malachov, Sovremennyj russkij nacionalizm in: Vitalij Kurennoj, Mysljaškaja Rossija: Kartografija sovremennych intellektual’nych napravlenij, Moskva 2006, pp. 141 sqq.

31 Interview d’Alexandre Sojénitsyne, Der Spiegel

no 30, 23/07/07; Marc Stegherr, Alexander

Solschenizyn, Kirchliche Umschau, no 10,

Octobre 2008

32 Nikolaj Plotnikov, Russkie intellektualy v Germanii, in: Kurennoj, Mysljaškaja Rossija, p. 328

33 Westen ohne Werte? Interview de Natalia Narotchniskaïa, directrice de l’Institut russe pour la démocratie et la coopération de Paris, Frankfurter Allgemeine Zeitung, no 51, 29/02/08

34 Jakunin, Novye technologii, pp. 196 sqq.

35 Interview du Spiegel

36 Der Spiegel, no 51, 14/12/09

37 Pape Benoît XVI, Encyclique «Spe salvi», Rome, 2007, dans laquelle il parle d’une «dictature du relativisme».

* Né en 1940 à Vienne, Peter Bachmaier a fait ses études à Graz, Belgrade et Moscou. De 1972 à 2005, il a été collaborateur de l’Österreichisches Ost- und Südeuropa-Institut. Depuis 2006, il est secrétaire du Bulgarisches Forschungsinstitut en Autriche. En 2009, il a effectué un séjour de recherches à Moscou. Le présent texte est l’exposé

qu’il a présenté au Congrès «Mut zur Ethik» à Feldkirch, le 3 septembre 2010.

En juillet 2010 a eu lieu, à Ekaterinbourg, le 21e atelier du futur organisé dans le cadre du Dialogue de Pétersbourg entre l’Allemagne et la Russie et qui a réuni 40 participants. Ces séminaires, auxquels sont invités des jeunes managers russes, ont été fondés en 2004 par la Société allemande pour la politique étrangère qui a organisé, dans les locaux de l’éditeur Gruner & Jahr, qui fait partie du groupe Bertelsmann, le premier «atelier du futur» sur le thème «L’Allemagne et la Russie dans le monde globalisé». L’objectif des séminaires, qui sont soutenus aujourd’hui par la Fondation Körber, est d’analyser le passé communiste et de répandre l’idée d’une société civile démocratique. Les intervenants allemands expliquent aux jeunes Russes qu’un partenariat stratégique avec la Russie n’est possible que sur la base des valeurs occidentales. Ils leur conseillent de rejeter l’héritage impérial russe et de se soumettre aux règles du jeu de la globalisation.

Les Allemands disent aux Russes que depuis les années 1960, ils se sont confrontés à la guerre et au national-socialisme et qu’ils ont assumé leur passé. Ils reprochent aux Russes de rester attachés à l’identité soviétique dans le souvenir de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de ne pas être prêts à surmonter entièrement le totalitarisme, ce qui les empêche de continuer à démocratiser la société. Les participants russes répondent que 1991 a représenté une rupture dans leur conscience historique qui a entraîné la dissolution des valeurs fondamentales de la société. Jusqu’ici, les Russes n’ont pas été disposés à «se détacher complètement du passé» et à accepter les «valeurs universelles».

Source: Newsletter, DGAP, 20/7/10

(Traduction Horizons et débats)

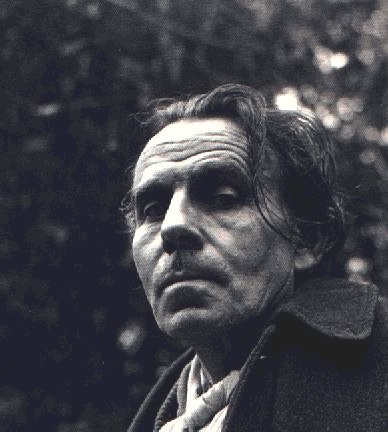

Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura».

Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura». Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare».

Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare».

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg “A voler scovare il suo significato più profondo, l’idea di globalizzazione rimanda al carattere indeterminato, ingovernabile e autopropulsivo degli affari mondiali, ancora, fa pensare all’assenza di un centro, di una sala comando, di un consiglio di amministrazione, di un ufficio di direzione.” Questa affermazione di Bauman, che si trova a circa metà (pag. 67) del suo saggio sintetizza la confusione, non solo terminologica, che l’autore sottolinea nell’introduzione. “Globalizzazione” è parola che più che chiarire, confonde e annulla le distinzioni; nell’introduzione Bauman cerca di spiegare come il fenomeno “globalizzazione” si presenti negli aspetti più diversi e all’apparenza inconciliabili. Se, nell’accezione più in voga, globalizzazione e localizzazione sembrano fenomeni opposti, l’analisi del sociologo polacco mostra come in realtà siano due facce della stessa medaglia; la globalizzazione, nei suoi aspetti finanziari ed economici, che sono i suoi aspetti principali, si nutre della localizzazione e della debolezza degli stati nazionali. La distinzione in classi parte dalla divisione degli spazi, chi è separato dallo spazio reale (il capitale finanziario, gli azionisti) ha perso anche le responsabilità che, in qualche modo, segnavano la vita e le azioni del capitalismo moderno: “diversamente da quanto accadeva ai proprietari terrieri assenteisti agli albori dei tempi moderni, i capitalisti e gli intermediari tardo-moderni, grazie alla nuova mobilità delle loro risorse, ormai liquide, non devono fronteggiare limiti sufficientemente reali – solidi, duri, resistenti – che dall’esterno impongano loro linee di condotta.”(p.14). Il mondo si divide, quindi, in globali e locali, in un’élite che vive svincolata dai vincoli spaziali e una maggioranza di persone che ha perso gli spazi caratteristici della formazione della pubblica opinione, e questa distinzione sembra essere molto proficua ai fini della corretta comprensione del mondo contemporaneo.

“A voler scovare il suo significato più profondo, l’idea di globalizzazione rimanda al carattere indeterminato, ingovernabile e autopropulsivo degli affari mondiali, ancora, fa pensare all’assenza di un centro, di una sala comando, di un consiglio di amministrazione, di un ufficio di direzione.” Questa affermazione di Bauman, che si trova a circa metà (pag. 67) del suo saggio sintetizza la confusione, non solo terminologica, che l’autore sottolinea nell’introduzione. “Globalizzazione” è parola che più che chiarire, confonde e annulla le distinzioni; nell’introduzione Bauman cerca di spiegare come il fenomeno “globalizzazione” si presenti negli aspetti più diversi e all’apparenza inconciliabili. Se, nell’accezione più in voga, globalizzazione e localizzazione sembrano fenomeni opposti, l’analisi del sociologo polacco mostra come in realtà siano due facce della stessa medaglia; la globalizzazione, nei suoi aspetti finanziari ed economici, che sono i suoi aspetti principali, si nutre della localizzazione e della debolezza degli stati nazionali. La distinzione in classi parte dalla divisione degli spazi, chi è separato dallo spazio reale (il capitale finanziario, gli azionisti) ha perso anche le responsabilità che, in qualche modo, segnavano la vita e le azioni del capitalismo moderno: “diversamente da quanto accadeva ai proprietari terrieri assenteisti agli albori dei tempi moderni, i capitalisti e gli intermediari tardo-moderni, grazie alla nuova mobilità delle loro risorse, ormai liquide, non devono fronteggiare limiti sufficientemente reali – solidi, duri, resistenti – che dall’esterno impongano loro linee di condotta.”(p.14). Il mondo si divide, quindi, in globali e locali, in un’élite che vive svincolata dai vincoli spaziali e una maggioranza di persone che ha perso gli spazi caratteristici della formazione della pubblica opinione, e questa distinzione sembra essere molto proficua ai fini della corretta comprensione del mondo contemporaneo.

Nel libro Terra e Mare (1) il grande giurista e teorico dello Stato Carl Schmitt interpreta la storia del mondo alla luce della centralità dello scontro geostrategico tra l’elemento tellurico e l’elemento marino, dai quali discendono due diverse concezioni della politica, del diritto e della civiltà. Lo scontro tra questi due elementi ha origine con la storia dell’uomo, basti pensare alla rivalità tra Roma e Cartagine, ma è solo con l’avvento della modernità che l’elemento marino, fino ad allora sottomesso a quello tellurico sembra essere in grado di fronteggiarlo alla pari e anche di avere la meglio su di esso.

Nel libro Terra e Mare (1) il grande giurista e teorico dello Stato Carl Schmitt interpreta la storia del mondo alla luce della centralità dello scontro geostrategico tra l’elemento tellurico e l’elemento marino, dai quali discendono due diverse concezioni della politica, del diritto e della civiltà. Lo scontro tra questi due elementi ha origine con la storia dell’uomo, basti pensare alla rivalità tra Roma e Cartagine, ma è solo con l’avvento della modernità che l’elemento marino, fino ad allora sottomesso a quello tellurico sembra essere in grado di fronteggiarlo alla pari e anche di avere la meglio su di esso.

Les méthodes de ces organismes ont été développées par des instituts de sciences sociales. Les sciences sociales empiriques américaines, c’est-à-dire notamment la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, les sciences politiques et les sciences de la communication, sont nées sous leur forme actuelle à l’initiative et grâce au financement d’agences militaires et de renseignements dans les années 1940 et 1950.2 Une autre source sont les grandes fondations comme la Carnegie Corporation, la Ford Foundation et la Rockefeller Foundation. Les missions de recherches ont été confiées à des centres scientifiques réputés comme la New School for Social Research de New York, le Bureau of Applied Social Research de Princeton (dirigé par Paul Lazarsfeld), l’Institut für Sozialforschung (dirigé par Max Horkheimer et Theodor W. Adorno), qui était retourné à Francfort en 1949, le Center for International Studies (CENIS) du Massachusetts Institute of Technology, de même que l’Esalen Institute californien, centre de contre-culture qui participa à l’organisation du festival de Woodstock en 1968. Ce sont surtout les principaux instituts de sciences de la communication qui ont participé aux programmes de la guerre psychologique.

Les méthodes de ces organismes ont été développées par des instituts de sciences sociales. Les sciences sociales empiriques américaines, c’est-à-dire notamment la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, les sciences politiques et les sciences de la communication, sont nées sous leur forme actuelle à l’initiative et grâce au financement d’agences militaires et de renseignements dans les années 1940 et 1950.2 Une autre source sont les grandes fondations comme la Carnegie Corporation, la Ford Foundation et la Rockefeller Foundation. Les missions de recherches ont été confiées à des centres scientifiques réputés comme la New School for Social Research de New York, le Bureau of Applied Social Research de Princeton (dirigé par Paul Lazarsfeld), l’Institut für Sozialforschung (dirigé par Max Horkheimer et Theodor W. Adorno), qui était retourné à Francfort en 1949, le Center for International Studies (CENIS) du Massachusetts Institute of Technology, de même que l’Esalen Institute californien, centre de contre-culture qui participa à l’organisation du festival de Woodstock en 1968. Ce sont surtout les principaux instituts de sciences de la communication qui ont participé aux programmes de la guerre psychologique.

« Ce philosophe, issu d’un pays encore plus improbable que la Pologne d’Ubu Roi, la Slovénie, est un dur, aux antipodes des essayistes tièdes dont la France s’est fait une manière de spécialité. Mais sa dureté est bardée d’humour. [...] Marxisme et christianisme, qui ont été chats et chiens avant d’être copains comme cochons ont aujourd’hui un ennemi commun : les "nouvelles spiritualités", c’est-à-dire, en langage politiquement incorrect, la bétise bleu ciel. "L’héritage chrétien authentique est bien trop précieux pour être abandonnés aux freaks intégristes" insiste avec vigueur et jubilation Zizek. [...] Confrontant l’amour (la charité chrétienne) à la loi (la prescription judaïque), et défaisant la première par la seconde à partir des épîtres de Saint Paul, comme l’avait déjà fait son maître Alain Badiou, Zizek montre avec brio que les droits de l’homme sont en réalité des droits autorisant la violation des dix commandements. L’ONU ne descend pas du Sinaï, elle le contourne. [...] Aussi rappelle-t-il comment [en Slovénie] la régression ethnique et nationaliste a été vécue par ceux qui s’y étaient éclatés comme une formidable libération vis-à-vis d’une société postmoderne mondialisée, permissive et hédoniste en apparence, corsetée de restrictions et d’interdits en réalité, et donnée comme indépassable partout. Les démocraties occidentales ont tout faux lorsqu’elles s’imaginent que toutes les libertés sont de leur côté et toutes les servitudes de l’autre. »

« Ce philosophe, issu d’un pays encore plus improbable que la Pologne d’Ubu Roi, la Slovénie, est un dur, aux antipodes des essayistes tièdes dont la France s’est fait une manière de spécialité. Mais sa dureté est bardée d’humour. [...] Marxisme et christianisme, qui ont été chats et chiens avant d’être copains comme cochons ont aujourd’hui un ennemi commun : les "nouvelles spiritualités", c’est-à-dire, en langage politiquement incorrect, la bétise bleu ciel. "L’héritage chrétien authentique est bien trop précieux pour être abandonnés aux freaks intégristes" insiste avec vigueur et jubilation Zizek. [...] Confrontant l’amour (la charité chrétienne) à la loi (la prescription judaïque), et défaisant la première par la seconde à partir des épîtres de Saint Paul, comme l’avait déjà fait son maître Alain Badiou, Zizek montre avec brio que les droits de l’homme sont en réalité des droits autorisant la violation des dix commandements. L’ONU ne descend pas du Sinaï, elle le contourne. [...] Aussi rappelle-t-il comment [en Slovénie] la régression ethnique et nationaliste a été vécue par ceux qui s’y étaient éclatés comme une formidable libération vis-à-vis d’une société postmoderne mondialisée, permissive et hédoniste en apparence, corsetée de restrictions et d’interdits en réalité, et donnée comme indépassable partout. Les démocraties occidentales ont tout faux lorsqu’elles s’imaginent que toutes les libertés sont de leur côté et toutes les servitudes de l’autre. »

Infernale manipolatore della parola oppure sacerdote ideologico della décadence? Inventore nichilista di quadri solo letterari, oppure geniale interprete politico di una civiltà al tramonto? Insomma: il fin troppo noto anarchisme di Céline è una posa individualista, oppure un vero e proprio manifesto sociale e antropologico? Possiamo ancora oggi leggerlo in tanti modi, Céline. Ma, se vogliamo andare al fondo della sua anima, tra gli squarci e gli urli, le maledizioni e le ingiurie è possibile trovare netta e precisa un’interpretazione della storia europea. Céline è un analista del tracollo dell’Europa, rappresenta un sensore sensibile agli smottamenti e alle derive, denuncia e preavverte, minaccia e sibila oltraggi alla maniera di un apocalittico profeta antico: magari l’“Ezechiele parigino” di cui parlò Pol Vandromme. C’è in Céline la sensiblerie di un osservatore straziato, che ha sottomano la disintegrazione della civiltà europea e ne grida i misfatti, attraverso le sue storie disperate, ma anche attraverso pagine e pagine di lamentazioni millenaristiche. Céline sa di trovarsi di fronte a uno sbocco, nel centro di uno snodo di epoche, dal cui scioglimento dipenderà l’avvenire del suo mondo. E il suo mondo è l’Europa tradizionale. L’Europa nordica franco-germanica. L’Europa dei popoli sani che fanno la civiltà e la storia.

Infernale manipolatore della parola oppure sacerdote ideologico della décadence? Inventore nichilista di quadri solo letterari, oppure geniale interprete politico di una civiltà al tramonto? Insomma: il fin troppo noto anarchisme di Céline è una posa individualista, oppure un vero e proprio manifesto sociale e antropologico? Possiamo ancora oggi leggerlo in tanti modi, Céline. Ma, se vogliamo andare al fondo della sua anima, tra gli squarci e gli urli, le maledizioni e le ingiurie è possibile trovare netta e precisa un’interpretazione della storia europea. Céline è un analista del tracollo dell’Europa, rappresenta un sensore sensibile agli smottamenti e alle derive, denuncia e preavverte, minaccia e sibila oltraggi alla maniera di un apocalittico profeta antico: magari l’“Ezechiele parigino” di cui parlò Pol Vandromme. C’è in Céline la sensiblerie di un osservatore straziato, che ha sottomano la disintegrazione della civiltà europea e ne grida i misfatti, attraverso le sue storie disperate, ma anche attraverso pagine e pagine di lamentazioni millenaristiche. Céline sa di trovarsi di fronte a uno sbocco, nel centro di uno snodo di epoche, dal cui scioglimento dipenderà l’avvenire del suo mondo. E il suo mondo è l’Europa tradizionale. L’Europa nordica franco-germanica. L’Europa dei popoli sani che fanno la civiltà e la storia.

I hear a lot of defeatist talk among White Nationalists. A recurring theme is that there are too many non-whites in America to even consider an all-white nation. The most optimistic solution is to partition the country into ethnically pure nations.

I hear a lot of defeatist talk among White Nationalists. A recurring theme is that there are too many non-whites in America to even consider an all-white nation. The most optimistic solution is to partition the country into ethnically pure nations.

Ex: http://yvespernet.wordpress.com

De geschiedenis heeft zo haar ironische verrassingen. Toen socialistisch Rusland, toen nog de Sovjetunie, Afghanistan binnenviel om daar het socialistische regime te ondersteunen, steunde de VSA de moedjahedien die de Russen bevochten. De CIA leverde wapens (de beruchte Stinger-raketten die Russische helikopters konden neerschieten), geld en training aan deze Afghaanse strijders en legde zo, nogmaals ironisch genoeg, de basis voor de Taliban en Al-Qaida vandaag de dag. Dit was de zogenaamde Operatie Cyclone. Deze oorlog zou uiteindelijk ook een grote rol spelen in het instorten van de Sovjetunie wegens de grote verliezen en de onuitzichtbare situatie. In Afghanistan wordt de terugtocht van de Sovjetunie uit hun land ook nog steeds jaarlijks gevierd. Nu dat de NAVO-aanvoerroutes steeds meer blootgesteld worden aan steeds effectievere aanvallen en de Pakistanen de belangrijke Khyber-pas sinds eind september hebben gesloten, zoeken de Amerikanen naar mogelijkheden om dit te compenseren.