Pour François Lenglet (FL), la « guerre des empires » est inéluctable. L’hypothèse d’une alliance structurelle USA-Chine est, à ses yeux, une « bulle géopolitique » qui finira par exploser, et sans doute assez vite. Nous sommes d’accord, même si (on le verra plus loin), nous marquons quelques fortes divergences avec l’analyse de l’auteur, à notre avis trop pro-US.

La thèse, dans les grandes lignes :

FL établit un parallèle inquiétant entre le rapport actuel Washington-Pékin et le rapport Londres-Berlin en 1899. Deux économies interdépendantes, l’une ayant longtemps été en avance sur l’autre, plus puissante et plus avancée. Puis, progressivement, l’économie « à la remorque » se renforce, et finit par battre son alliée à son propre jeu. Dès lors, l’alliance n’est plus possible, parce qu’on ne sait plus qui est le maître de qui. La rivalité commence.

Les arguments qu’on oppose à ce parallèle ne satisfont par FL.

La Chine, se démocratiser ? Pur occidentalo-centrisme. Pour qui voit les choses du point de vue chinois, quel est le meilleur régime politique : une démocratie occidentale corrompue, dévorée par le cancer financier, virtualisée par le marketing tout puissant, ou un régime pékinois autoritaire, mais qui garantit à son peuple le doublement du PIB tous les sept ans ? A part le droit de vote, dont ils ne sauraient sans doute pas quoi faire, les Chinois n’ont rien à gagner à se « démocratiser », si la « démocratie » veut dire, concrètement, le règne de Goldman Sachs.

La Chine, puissance pacifique qui ne s’intéresse qu’à elle-même ? Niaiserie. Il existe un très fort ressentiment chinois. Pour Pékin, les guerres de l’opium et le « siècle de l’humiliation », qui suivit, jouent un peu le rôle du traité de Versailles dans l’Allemagne de Weimar : une honte, et surtout, une injustice. Les occidentaux ont souvent tendance à croire que leur suprématie mondiale de ces deux derniers siècles traduit un ordre des choses quasi-essentialisable. Illusion : c’est oublier qu’à l’échelle du temps long, le pays le plus développé et le plus puissant du monde a été, le plus souvent, la Chine. Et de cela, les Chinois, eux, se souviennent parfaitement.

Alors, USA, Chine : un fauteuil pour deux ?

Première question : comment en est-on arrivé là ?

FL commence par rappeler l’histoire des relations américano-chinoises. La visite de Nixon, en 1972, a été le coup d’envoi d’un partenariat USA/Chine qui, pour ne pas avoir été sans nuages, s’est bon an mal an maintenu pendant quatre décennies.

Au départ, pour les USA, il s’agit surtout de contrer l’URSS. Exemple, l’opération Chestnut, lancée en 1979, permet aux Américains d’implanter une station d’écoute ultra-perfectionnée dans le désert occidental chinois. Pour écouter qui ? Les soviétiques, sur le point d’entrer en Afghanistan (où la CIA s’active, afin précisément d’attirer Moscou dans le piège). Face à l’enjeu représenté par le soutien chinois contre l’URSS, l’amitié avec Taiwan ne pèse pas lourd, aux yeux des conservateurs réalistes (Kissinger, puis Brzezinski).

Pour la Chine, dès le départ, l’alliance aigre-douce avec les USA est surtout une affaire économique Pékin n’a pas vraiment besoin des investissements occidentaux (la Chine n’a jamais manqué de capital, parce qu’avec un coût du travail quasi-nul, on n’a pas besoin de capitaux importants pour produire – le travail, au besoin, fabrique le capital productif). Mais la Chine a en revanche désespérément besoin des technologies occidentales.

Dans les années 80, Deng lance donc la modernisation à marche forcée de l’économie chinoise, et pour récupérer de la technologie sans permettre l’implantation en profondeur des USA, il invente une solution aussi simple que redoutable : les « zones économiques spéciales », sorte de Far West chinois ultra-capitaliste, qui va servir de filtre (la technologie occidentale passe, mais, le pouvoir restant aux Chinois dans les joint-ventures, l’influence est bloquée). Les firmes américaines, qui pensent leur planification à beaucoup moins long terme que Pékin, vont se laisser attirer dans le piège, fascinées qu’elles sont par le gigantesque marché chinois. Un marché de dupe, où la dupe n’est pas celui qu’on croit : les capitalistes occidentaux sont persuadés qu’ils viennent de gagner la guerre contre leurs propres peuples (en mettant en concurrence le salarié occidental et l’esclave chinois) ; c’est vrai, mais ils ont aussi, sans le savoir, perdu la guerre à l’échelle géopolitique, contre une oligarchie rivale…

Quoi qu’il en soit sur le long terme, au fil des années 80-90, une sorte de symbiose s’instaure progressivement entre les deux géants. Pékin offre aux firmes US sa main d’œuvre quasiment illimitée, très bon marché et remarquablement docile. Les Américains, en retour, offrent la technologie, le savoir-faire, et un appui massif à la Chine pour son intégration dans l’économie mondiale (clause de la nation la plus favorisée, puis OMC).

Mais cette symbiose n’a jamais été sans ambiguïté et nuages. Dès 1982, les Chinois se sont rendu compte que, contrairement aux accords passés, la CIA construisait des réseaux sur leur sol (plus tard, cela débouchera sur la secte Falun Gong). Aussitôt, exploitant la diaspora, profitant de l’envoi aux USA de dizaines puis de centaines de milliers d’étudiants, ils bâtissent leurs propres réseaux (les services secrets chinois sont potentiellement plus puissants que la CIA elle-même – nous y reviendrons dans une note de lecture ultérieure).

Surtout, le mode de développement choisi par Pékin présente un inconvénient pour la population : une génération entière est sacrifiée. Le PIB chinois présente en effet, à partir de la fin des années 80, une structure tout à fait atypique : exportations gigantesques (jusqu’à 35 % certaines années, soit un taux d’extraversion absurde pour une économie de cette taille), investissement fabuleux (jusqu’à 50 % certaines années, un taux qui ferait presque passer le décollage japonais pour une entreprise au rabais !)… et, donc, obligatoirement, une part du PIB réservée à la consommation très faible (certaines années, à peine 20 %).

L’avantage de cette formule, évidemment, c’est que le développement des capacités productives se fait à une vitesse foudroyante. Si vous investissez 50 % de votre PIB, étant donné que dans les conditions chinoises, 5 points d’investissement rapportent à peu près 1 point de capacité productive, vous faîtes croître vos capacités de production de 10 % par an (ce que feront les Chinois pendant trente ans). Mais si en plus, vous exportez 30/35 % de votre PIB (pour accumuler des réserves de change et acheter, en réalité, de la technologie), il vous reste peu pour la consommation. Conséquence : les salaires versés aux ouvriers qui produisent pour l’investissement ou l’exportation n’ont pas de contrepartie dans le marché intérieur, et le risque de surchauffe inflationniste est permanent. La Chine pourrait en sortir en remplaçant les exportations par le marché intérieur, mais comme Pékin veut absolument acheter de la technologie (et de l’influence), le choix sera maintenu durablement en faveur de ce modèle qu’on pourrait qualifier de « stakhanovisme à l’échelle d’un pays-continent ».

Comme le rappelle FL, le « printemps de Pékin » en 1989 fut donc beaucoup plus une demande de remise en cause de ce modèle (moins d’exportation, plus de consommation) qu’une revendication démocratique (même si, peut-être du fait de l’existence de réseaux CIA, les étudiants pékinois mirent en avant la revendication politique stricto sensu). Et donc, la boucherie de Tian Anmen ne signifiait pas que le « communisme » était maintenu, mais plus simplement que la Chine, pour ne pas avoir à tolérer l’influence occidentale (en échange des technologies) continuerait à acheter du savoir-faire en exportant à tout va – au prix de sa « génération sacrifiée ».

Ce message, d’ailleurs, fut reçu en Occident : pour la galerie, Bush père prit quelques sanctions peu durables ; mais en arrière-plan, le très puissant lobby patronal US-China Business Council a parfaitement décodé Tian Anmen : pour lui, cela veut dire, tout simplement, que la Chine va poursuivre son développement en sacrifiant une génération, et qu’il y a donc beaucoup, beaucoup d’argent à gagner dans les « zones économiques spéciales ». De fait, ce qui s’est décidé à Tian Anmen, c’est donc une alliance objective entre l’oligarchie postcommuniste chinoise et l’oligarchie néolibérale US – alliance dont les consommateurs surendettés américains et les ouvriers surexploités chinois vont faire les frais (une analyse que, bien entendu, FL s’abstient de formuler aussi brutalement – ici, c’est nous qui décodons).

Les années 1990-2008 voient le triomphe de la « Chinamérique ». Les flux commerciaux croissent vertigineusement, au rythme de la bulle financière occidentale et de l’économie productive asiatique. Il en découle une période de forte croissance apparemment globale, en réalité purement chinoise ; l’Amérique réelle est en train d’imploser – même si, au départ, personne n’accepte de le voir.

- Ici, FL propose une analyse qui, à notre humble avis, fait la part trop belle aux élites occidentales. Pour lui, les dirigeants du capitalisme occidental auraient toléré la dévaluation de 50 % du Yuan en 1994 parce qu’ils souhaitaient maintenir coûte que coûte les liens avec la Chine (et non, comme nous le pensons, parce qu’ils y voyaient un moyen d’intensifier la guerre de classes en Occident même). Idem, FL estime que lorsque les taux longs US n’ont pas immédiatement suivi la remontée des taux courts en 2005, les dirigeants US n’ont pas compris que cela venait des achats chinois de bons du trésor US (sans rire ?). Et il ajoute que la crise des subprimes trouve son origine dans le dérèglement du marché des taux par les achats chinois à partir de cette date, ce qui est tout simplement faux (l’explosion du marché des subprimes est antérieur de trois ans au décrochage des taux longs, il remonte à 2001/2002, et il trouve son origine dans les taux directeurs bas de la FED – lire à ce sujet « Crise ou coup d’Etat ? »).

- Bref, l’analyse de FL fait à notre avis la part un peu trop belle au discours officiel US ; nous croyons quant à nous que les USA ont accepté le Yuan comme monnaie de guerre chinoise parce que cette monnaie de guerre était, aussi, celle de leur propre guerre, contre leurs propres peuples, en vue d’un ajustement brutal de la structure de classe.

Quoi qu’il en soit, le double marché de dupes s’est maintenu pendant deux décennies, de 1990 à 2008. Ni l’incident de 1994 (bâtiment chinois intercepté car soupçonné de livrer des armes chimiques à l’Iran), ni celui de 1999 (bombardement « par erreur » de l’ambassade de Chine à Belgrade lors de l’opération US/Otan pour le Kosovo) n’ont remis en cause les dynamiques commerciales formidables enclenchées par la « Chinamérique »…

Jusqu’au moment où ces dynamiques ont produit ce qu’elles devaient produire : le basculement du centre de gravité du capitalisme global. Voilà comment nous en sommes arrivés où nous sommes aujourd’hui.

Deuxième question : et où va-t-on, après ?

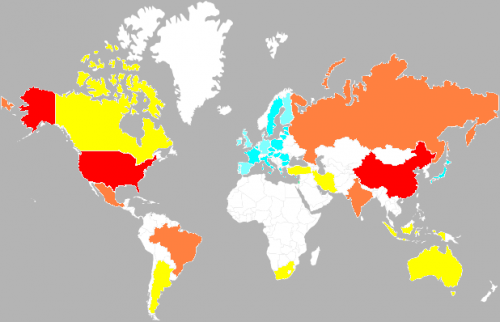

Fondamentalement, le heurt va opposer deux puissances qui sont, et l’une, et l’autre, des empires. Il ne faut pas ici tomber dans le simplisme : il n’y a pas d’un côté une puissance malsaine, de l’autre une puissance saine. Il y a deux systèmes de pouvoirs immenses, l’un sur le déclin (donc plus prédateur à court terme), l’autre en expansion (donc n’ayant pas besoin d’être prédateur à court terme), mais aussi brutaux l’un que l’autre.

Oui, oui, on sait, l’Amérique est « démocratique », pas la Chine – mais allez donc poser la question à Bagdad, vous allez voir… Et oui, oui, on sait, la Chine n’a pas attaqué de pays récemment – mais allez poser la question de son « émergence pacifique » aux millions d’esclaves qui triment dans ses usines, et là aussi, vous verrez…

FL nous apprend qu’en 1999, deux colonels de l’armée chinoise inventent le concept de « guerre hors limite », notion pratiquement identique au concept US du « Fourth Generation Warfare » : la guerre qui se déploie sur tous les fronts, en impliquant tous les aspects de la vie politique, économique et culturelle, parce que la confrontation directe, par l’armement, est devenue impensable (trop grande puissance de destruction). Et quand les USA inventent la « lutte contre le terrorisme » pour justifier leur impérialisme, la Chine conçoit la théorie de « l’émergence pacifique » pour désamorcer les critiques que son offensive économique tous azimuts pourraient susciter.

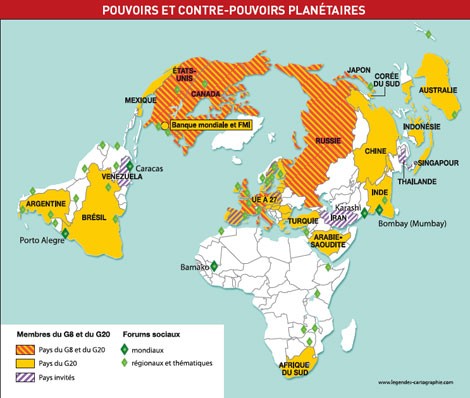

Chine et USA jouent chacun avec leurs atouts propres, mais en réalité, ils jouent sur le même échiquier, et avec des logiques de puissance précontraintes par la nature même de leur affrontement. Les Chinois font semblant de ne pas avoir de prétention à la domination globale (sauf quand il s’agit de mettre la main sur le pétrole du Soudan et du Tchad – alors là, on y va franchement, soutien militaire inclus), et les Américains font semblant de coopérer sans arrière-pensée (sauf quand une firme chinoise veut s’emparer d’Unocal – alors là, pas touche, il y va du contrôle US sur le pétrole d’Asie centrale…).

A ce petit jeu, la puissance montante part a priori gagnante. Plus grand marché du monde, Pékin va progressivement supplanter les USA comme le pays qui définit les normes (une des sources de la puissance US au XX° siècle). Ayant désormais refait l’essentiel de son retard technologique, la Chine n’a plus vraiment besoin des USA ; ce qu’elle achetait jusqu’ici à l’Ouest, c’était de la technologie ; mais désormais, la technologie, elle peut dans une large mesure la produire elle-même.

Plus structurant peut-être, le modèle de « socialisme de marché » inventé par Pékin (l’Etat possède en réalité l’outil de production, mais tolère l’enrichissement du management) semble, à ce stade, mieux fonctionner qu’un modèle US néolibéral en chute libre. Comme le rappelle FL, depuis 30 ans, la Chine fait exactement le contraire de ce qui est préconisé par le FMI – et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle s’en sort mieux que ceux qui ont obéi au « consensus de Washington ».

Privatiser l’économie, dit le FMI. Restructurer les entreprises d’Etat, répond Pékin. Libéraliser le compte de capital du pays, dit le FMI. Contrôle des changes, répond Pékin. Banque centrale indépendante, dit le FMI. Contrôle politique sur le crédit, répond Pékin.

Jusque dans la gestion de la crise financière, Pékin donne une leçon de pragmatisme et d’efficacité à l’Occident : sauver les banques, dit l’Occident ; relancer par l’économie productive, répond Pékin (l’UE sauve les créanciers de la Grèce, la Chine investit dans ses usines…).

En somme, pour FL, ce qui vient de se passer, en 2008, c’est une rupture d’environnement géostratégique : ce n’est pas la chute du capitalisme, non. C’est la chute du capitalisme occidental néolibéral. Un mur vient de tomber : celui que l’Occident avait érigé autour de son pouvoir global. La chute de ce mur-là joue, pour les Chinois, le rôle joué par la chute du Mur de Berlin pour les Occidentaux : l’annonce qu’on vient de gagner une guerre « de quatrième génération ». Nous ne dirons pas le contraire. Lire à ce sujet « Crise économique ou crise du sens ? ».

Conséquence de cette rupture géostratégique : la « Chinamérique » va exploser.

Ici, deux théories s’opposent : le « découplage » (la Chine poursuivra sa croissance sans la « Chinamérique ») et la crise globale (les USA entraîneront la Chine dans leur faillite, car Pékin ne pourra pas maintenir sa croissance folle une fois la « Chinamérique » disparue).

- Sur ce point précis, nous marquons un désaccord avec l’auteur de « La guerre des empires ».

- FL prend position pour la crise globale, donc contre le « découplage ». Il invoque pour cela les premières conséquences de la crise, qui aura entraîné un effondrement des exportations chinoises (voir « Crise ou coup d’Etat ? »). La croissance chinoise réelle passe sensiblement sous le seuil des 8 % annuels (nécessaire pour éviter la hausse du chômage, dans un pays qui voit un gigantesque exode rural interne).

- Pour notre part, nous doutons de la viabilité de cette analyse. Que dans un premier temps, la Chine subisse un ralentissement de croissance est évident, logique. Mais nous estimons que le marché intérieur chinois pourrait très rapidement prendre la relève des exportations ; encore une fois, ce qui explique la croissance chinoise, c’est un taux d’investissement énorme et des débouchés solvables (l’exportation) ; si les exportations calent, il reste le développement du marché intérieur, et rien n’empêche Pékin de le lancer, à présent, puisque l’acquisition des technologies est en passe d’être achevée (donc plus besoin des exportations pour financer l’acquisition de technologie), et les ressources financières existent (taux d’épargne élevé, réserves de change énorme : marché solvable).

- Peut-être la crise US arrive-t-elle quelques années trop tôt pour la Chine ; mais à moyen terme, à notre avis, sauf problème écologique ou énergétique, on ne voit pas ce qui empêcherait la Chine de se développer par l’investissement et la consommation (lire, à ce sujet, « Crise économique ou crise du sens ? »).

- Le fond du désaccord : FL pense que la relance chinoise par l’investissement va enclencher un cycle inflationniste ; à notre avis, il oublie que si la Chine développe son marché intérieur au lieu d’exporter, le risque social lié à la surchauffe va beaucoup baisser (puisque les salaires augmenteront avec l’inflation, laquelle sera contenue par un afflux de produits enfin destinés au marché intérieur). FL pense que la dette chinoise est trop importante pour développer le marché intérieur : à notre avis, il oublie qu’une dette totale (tous acteurs confondus) à 200 % du PIB (son estimation, à notre avis maximaliste) n’est pas insurmontable, si le taux d’épargne est élevé (il l’est en Chine) et, surtout, si la croissance permet de couvrir les intérêts (à ce stade, elle le permet). En outre, il ne faut pas négliger que les flux du commerce international peuvent très bien rebondir via les pays émergents entre eux (c’est d’ailleurs ce qui se passe depuis un an).

- Bref, comme FL, nous croyons effectivement que la crise marque la fin d’un système : la mondialisation néolibérale occidentalo-centrée ; mais à la différence de cet auteur, nous estimons que la théorie du « découplage » est tout sauf absurde. Il ne s’agit pas de nier que la Chine va éprouver des difficultés (on ne reconvertit pas sans casse une industrie bâtie pour l’export), mais simplement d’estimer, tout bien considéré, que Pékin a de fortes chances de surmonter ces difficultés. Encore une fois, avec 10 % de croissance et un fort taux d’épargne, on couvre les intérêts d’une dette totale, tous acteurs confondus, à 200 % du PIB (situation chinoise). Alors qu’avec une croissance faible (2, 3 %), voire nulle, et une épargne anéantie, on ne couvre pas une dette totale (tous acteurs confondus) qui doit maintenant dépasser largement 300 % du PIB (situation US).

- Donc, disons-nous, la Chine va souffrir – mais elle passera le cap (ce qui ne sera pas le cas des USA).

- L’avenir dira qui avait raison…

FL est en revanche tout à fait intéressant quand il nous renseigne sur les premières étapes de l’explosion de la « Chinamérique ».

Du côté américain, deux tendances s’affrontent. Les « gentils garçons » veulent la paix avec la Chine (on les appelle les « panda huggers », les « embrasseurs de panda ») ; Obama, a priori, appartient à cette école « mondialisation avant tout » (son demi-frère est d’ailleurs marié à une chinoise), tout comme une bonne partie de son administration. Mais une autre tendance, qui prime au Congrès, « America first » en quelque sorte, veut la confrontation. Arme envisagée : le protectionnisme (enfin, on y vient) – la campagne de presse en cours aux USA sur la sécurité des biens fabriqués en Chine, ou encore les tentatives du Congrès pour faire accuser la Chine de manipulation monétaire, traduisent d’ailleurs une volonté de faire sentir aux Chinois que les « panda huggers » ne sont pas forcément les seuls à décider, à Washington.

On ne s’étonnera pas ici que l’administration Obama (financement : Soros donc Rothschild ; conseil stratégique : Brzezinski dont Rockefeller) soit « panda hugger » (finir de gagner la guerre de classes), tandis que le Congrès (soumis au vote de l’Amérique profonde et en partie financé par l’industrie US) soit nettement plus hard avec la Chine (préserver la puissance US)…

Du côté chinois, on prend progressivement conscience de sa puissance, et on teste le rival, à petites touches. Remise en cause du dollar comme monnaie de réserve mondiale (discours de Zhou Xiaochuan, gouverneur de la banque centrale chinoise). Pesée au sein du FMI en faveur d’une monnaie de réserve mondiale constituée d’un panier de monnaie. Accords avec des pays asiatiques qui officialisent le rôle de monnaie internationale régionale du Yuan.

Ce qu’il faut bien comprendre, en tout cas (et là-dessus, FL est très clair), c’est que le discours officiel sur la Chine « manipulatrice de monnaie » est surtout rhétorique. En réalité, les USA souhaitent d’un côté la réévaluation du Yuan (pour regagner des parts de marché), et la redoutent d’un autre côté (si le Yuan est réévalué, la puissance financière de Pékin, déjà considérable, deviendrait peut-être suffisante pour que la Chine remplace les USA comme première puissance monétaire du monde – ce qui lui permettrait de racheter les entreprises un peu partout, y compris en Occident).

En fait, Chine et USA sont, l’un comme l’autre, enfermés dans une manipulation commune qu’ils ont tolérée pour des raisons symétriques, et dont ils ne savent plus comment sortir.

Le problème, c’est qu’en sortant de cette manipulation commune, les USA et la Chine vont s’apercevoir qu’une fois le Yuan et le dollar convertibles, il n’y aura qu’un seul gagnant. Une des deux puissances va se trouver en situation de modeler l’économie mondiale – et il n’est pas du tout certain que ce soit les USA.

Conclusion de FL : tous les ingrédients sont réunis pour une nouvelle guerre planétaire – la quatrième (après les deux guerres mondiales et la guerre froide).

Troisième et dernière question : puisque ce qui vient, c’est une guerre, à quoi ressemblera cette guerre ?

Réponse : la « guerre sans limite », pour parler chinois, ou encore la « guerre de quatrième génération », pour parler US.

La guerre des mers : la Chine est en train de construire une flotte capable de rivaliser avec l’US Navy. C’est logique : puisque les Chinois mettent la main sur les matières premières partout où ils peuvent, avec leurs réserves de devise, ils veulent aussi pouvoir sécuriser les routes maritimes vers ces matières premières.

C’est aussi une mesure défensive : pour Pékin (que FL juge paranoïaque et que nous estimons simplement prudente), la Mer de Chine est un poste avancé. Surtout qu’il y a, au large, une bombe diplomatique prête à exploser : Taiwan, qui, en déclarant officiellement son indépendance, pourrait provoquer une intervention chinoise.

La Chine peut-elle rivaliser à termes avec la puissance militaire US ? Réponse : oui. Officiellement, Pékin dépense 10 fois moins que Washington en dépenses militaires (60 milliards de dollars contre 600 milliards). Mais la réalité serait, d’après FL, toute autre. Le chiffre réel des dépenses chinoises serait probablement du double du chiffre avoué, et comme les salaires chinois sont beaucoup plus faibles que les salaires US, on peut considérer que les 60 milliards officiels équivalent à 120 milliards réels au taux de change courant, et à 250 milliards à parité de pouvoir d’achat. Pékin dépenserait donc à peu près 40 % de ce que dépense Washington – et, en outre, n’ayant pas à financer d’expéditions coûteuses en Irak et en Afghanistan, ses dépenses d’équipement ne sont pas rognées par les dépenses de fonctionnement.

Au final, il semble peu probable que Pékin puisse jamais se donner les moyens de gagner une guerre conventionnelle contre les USA. Mais il est probable, en revanche, qu’elle puisse interdire à l’Amérique de considérer possible une victoire dans ce domaine.

Ce qui reportera le conflit vers d’autres théâtres d’opération, extérieurs à la sphère militaire…

La guerre du cyberespace : ils ont l’air malin, ceux qui annonçaient que l’Occident pouvait abandonner sans remord l’économie physique, puisqu’il allait gagner l’économie de la connaissance !

La Chine possède désormais le supercalculateur le plus puissant du monde. Elle possède aussi des entreprises performantes dans le secteur des télécoms. Elle compte 400 millions d’internautes. Elle forme chaque année des centaines de milliers d’ingénieurs dans les technologies de l’information. Le quart des tentatives de piratage observées dans le monde proviendrait de Chine. Le moteur de recherche Baidu domine Google en Chine même, tandis que les encyclopédies en ligne Baidu Baike et Hudong, contrôlée par le gouvernement chinois, n’ont même pas de concurrent (wikipedia est bloquée).

La Chine n’a pas le contrôle d’Internet, mais celui de son Internet. La Chine se met en situation de gagner, en tout cas sur son sol, la « guerre de l’information ». L’opération « faux SMS » conduite semble-t-il par la CIA en Iran, après la réélection d’Ahmadinedjad, n’est tout simplement pas « jouable » en Chine.

La guerre de l’or noir : la Chine n’a pas de pétrole. Pendant longtemps, ça ne l’a pas empêchée de dédaigner la grande stratégie globale : elle n’avait besoin du pétrole, n’ayant pas d’industrie. Cette période est révolue : la Chine va désormais se projeter à l’extérieur, contrairement à sa longue tradition, pour le pétrole (et d’autres matières premières).

Au total, et sur ces opérations récentes, la Chine s’est assurée l’exploitation de 8 milliards de barils hors de ses frontières (environ quatre ans de sa consommation au rythme actuel). Il est à noter que 30 % de cette manne vient d’Afrique… et 30 % d’Iran (où un seul champ représente 2,5 milliards de barils). Où l’on comprend pourquoi « l’axe du Mal » associe le Soudan et l’Iran…

En 2008, les investissements chinois à l’étranger ont dépassé 50 milliards de dollars, soit plus que les investissements étrangers en Chine. L’essentiel de cet effort porte sur les matières premières et les hydrocarbures.

La guerre du capital : la Chine n’a pas de pétrole, mais elle a tellement de devises qu’elle peut se permettre d’acheter bien d’autres choses encore.

On a récemment fait remarquer que l’évaluation de l’investissement nécessaire pour remettre en état l’ensemble du parc d’infrastructures des Etats-Unis (totalement délabré après 30 ans de néolibéralisme) correspond approximativement au montant des réserves de change chinoises. Ou pour le dire autrement (et cela donne une idée du raid financier qui se prépare potentiellement), les USA pourraient rembourser 20 ans de consommation de produits chinois à bas prix en vendant à la Chine… leurs ports, leurs routes, leurs aéroports, leurs ponts et leurs chemins de fer ! (où l’on comprend, encore une fois, que la réévaluation du Yuan est à la fois souhaitée et redoutée par Washington).

On n’en est pas là. Mais ça commence. Savez-vous que Volvo est, depuis quelques mois, une entreprise chinoise ? Et que si EDF s’est désengagée de l’électricité britannique, c’est parce que son concurrent chinois alignait les zéros ?

La guerre des modèles : le déluge d’argent chinois qui peut à tout moment fondre sur les entreprises occidentales va imposer au capital une révision drastique de son discours dominant (antiprotectionniste jusqu’ici). Ce n’est pas tant qu’il s’agisse de défendre le marché intérieur (les capitalistes occidentaux ne s’en préoccupent pas vraiment, ils pensent global avant tout) ; c’est qu’il va falloir défendre le contrôle exercé sur les entreprises par les institutions financières occidentales.

Cette défense va réhabiliter l’idée de compétition entre deux modèles. Non plus « la démocratie de marché » contre « l’économie dirigée par le Parti Unique », mais le néolibéralisme US contre le néo-colbertisme chinois. Or, dans cette guerre, il n’est pas certain que le modèle occidental prédomine. Si l’Amérique s’est longtemps imposée, rappelle FL, c’est parce qu’elle faisait rêver. Mais aujourd’hui, c’est la croissance chinoise qui fait rêver (en tout cas les peuples pauvres).

La Chine a d’ailleurs commencé cette guerre. Elle forme les élites des pays émergents. Il y a des milliers d’étudiants africains à Pékin. Partout, la Chine propose aux peuples longtemps dominés par l’Occident un modèle de rechange (lire la note de lecture sur « La Chinafrique »)… et cela ne se limite pas aux fonctions techniques ou d’encadrement intermédiaire : le directeur d’HEC s’est récemment étonné de la capacité des Chinois à rattraper leur retard dans la formation des gestionnaires !

La guerre culturelle : verrons-nous un jour un cinéma français proposer non plus trois films US (très bien faits) et un film français (minable), mais trois films chinois (très bien faits) et un film français (toujours aussi minable) ? Pas impossible, même si c’est peut-être le seul terrain où les USA dominent encore …

Le mandarin va-t-il remplacer l’anglais comme langue la plus usitée sur Internet ? Qui a répondu : jamais ? – perdu, c’est déjà le cas.

Pékin est pragmatique : pour développer l’apprentissage du chinois, le pouvoir chinois a copié rigoureusement le système des « alliances françaises », avec les « instituts Confucius » (60 dans le monde). En 2010, 30 millions de courageux ont entrepris l’apprentissage du Chinois (simplifié, tout de même – sinon, c’est dix ans d’études à raison de 4.000 idéogrammes par an).

Nous ne nous rendons pas compte de cet effort culturel, parce qu’il porte prioritairement sur la périphérie de l’Empire chinois. Pour l’instant, ce que veulent les dirigeants de Pékin, c’est réaffirmer leur prédominance culturelle sur les anciens Etats tributaires du système mandarinal.

Mais demain ?...

La guerre monétaire : Ce sera le terrain décisif. L’équation est simple : tant que le Yuan n’est pas réévalué, le dollar reste monnaie de réserve, mais l’Amérique implose. Le jour où le Yuan est réévalué, et où il devient convertible, il y aura deux monnaies de réserve possibles pour le monde (trois si l’euro existe encore, ce dont beaucoup doutent ici).

On en est peut-être très proche : voici un véritable symbole, la firme Mc Donald vient d’annoncer qu’elle s’endetterait en Yuans pour financer son implantation en Chine…

Le jour où le Yuan sera réévalué et convertible, on verra se produire un évènement décisif : les USA seront obligés soit d’emprunter en Yuan, ou, s’ils le font encore en dollars, de rembourser avec des dollars stabilisés, appuyés sur des actifs réels.

Ce jour-là, estime FL, l’Empire thalassocratique anglo-saxon aura perdu la suprématie mondiale. Et la guerre pourra opposer deux camps, parce qu’il y aura deux camps.

On pourra alors vérifier, pour la centième fois dans l’Histoire, que l’interdépendance économique ne garantit pas la paix. Au contraire : elle crée des opportunités de guerre, parce qu’elle oblige à définir le sens de la dépendance.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Aucun bricolage néo-kantien ne pourra longtemps masquer le nihilisme démocratique et la vacuité moderne – d’autant moins d’ailleurs que cet excellent lecteur de Kant que fut Jacobi diagnostiqua parmi les premiers la maladie nihiliste que les trois Critiques incubèrent fort peu de temps avant qu’elle ne se déclare. L’Europe, c’est-à-dire très exactement la chrétienté selon Novalis, ne pourra réagir qu’en opposant son antidote souverain : le catholicisme. On peut prendre la question dans tous les sens, ce n’est qu’en réactivant l’interrogation théologico-politique, comme l’ont compris Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt, mais aussi Leo Strauss et Jacob Taubes d’un point de vue juif, donc, en dernière analyse, chrétien, que l’on pourra faire rendre gorge au néant. L’adhésion très temporaire de Carl Schmitt au NSDAP (après d’ailleurs qu’il a mis tout Weimar en garde, dès 1932, sur le danger national-socialiste et l’urgence à interdire, par l’article 48 de la Constitution, les partis communiste et nazi) ne s’explique là encore que par la mystique au sens de Péguy – et non la politique: le catholique conséquent croyant en l’existence de l’univers invisible et donc des mauvais anges peut être abusé par les ruses et les séductions de l’Ennemi (au sens schmittien, d’une certaine façon, nous y reviendrons) jusqu’à prendre des vessies pour des lanternes et le point culminant du nihilisme actif (et non passif, celui-ci relevant de la juridiction démocratique) pour le paroxysme de la vérité. À la lettre oxymorique, il côtoie toujours les cimes des abîmes, comme un abbé Donissan ou un curé d’Ambricourt et à la différence de n’importe quel démocrate-chrétien. Les enfileurs de perles et les analystes du rien, hommes du ni oui ni non, font aujourd’hui écran au théologien politique, homme des affirmations absolues et des négations souveraines fidèle à l’Évangile («Que votre oui soit oui, que votre non soit non», Mt 5, 37) alors que ce dernier est évidemment requis par la tiédeur infernale. Le libéralisme, hostile à toute forme de vision, ne voit bien entendu se profiler aucune eschatologie à l’horizon de sa myopie : il rassemble l’alpha et l’oméga de l’Histoire – formule inadéquate quoique révélatrice de la parodie – dans l’alternance, le marché, l’hédonisme, le sentimentalisme et l’humanitarisme (ce que Schmitt appellera, non sans mépris, «la décision morale et politique dans l’ici-bas paradisiaque d’une vie immédiate, naturelle, et d’une «corporéité» sans problèmes» ou «les faits sociaux purs de toute politique»). Qui décidera de l’état d’exception en cas de guerre civile ? Le souverain, soit, personne (l’anti-personne démoniaque – en ceci, le désespoir demeure en politique une sottise absolue, puisque aussi bien le diable porte pierre).

Aucun bricolage néo-kantien ne pourra longtemps masquer le nihilisme démocratique et la vacuité moderne – d’autant moins d’ailleurs que cet excellent lecteur de Kant que fut Jacobi diagnostiqua parmi les premiers la maladie nihiliste que les trois Critiques incubèrent fort peu de temps avant qu’elle ne se déclare. L’Europe, c’est-à-dire très exactement la chrétienté selon Novalis, ne pourra réagir qu’en opposant son antidote souverain : le catholicisme. On peut prendre la question dans tous les sens, ce n’est qu’en réactivant l’interrogation théologico-politique, comme l’ont compris Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt, mais aussi Leo Strauss et Jacob Taubes d’un point de vue juif, donc, en dernière analyse, chrétien, que l’on pourra faire rendre gorge au néant. L’adhésion très temporaire de Carl Schmitt au NSDAP (après d’ailleurs qu’il a mis tout Weimar en garde, dès 1932, sur le danger national-socialiste et l’urgence à interdire, par l’article 48 de la Constitution, les partis communiste et nazi) ne s’explique là encore que par la mystique au sens de Péguy – et non la politique: le catholique conséquent croyant en l’existence de l’univers invisible et donc des mauvais anges peut être abusé par les ruses et les séductions de l’Ennemi (au sens schmittien, d’une certaine façon, nous y reviendrons) jusqu’à prendre des vessies pour des lanternes et le point culminant du nihilisme actif (et non passif, celui-ci relevant de la juridiction démocratique) pour le paroxysme de la vérité. À la lettre oxymorique, il côtoie toujours les cimes des abîmes, comme un abbé Donissan ou un curé d’Ambricourt et à la différence de n’importe quel démocrate-chrétien. Les enfileurs de perles et les analystes du rien, hommes du ni oui ni non, font aujourd’hui écran au théologien politique, homme des affirmations absolues et des négations souveraines fidèle à l’Évangile («Que votre oui soit oui, que votre non soit non», Mt 5, 37) alors que ce dernier est évidemment requis par la tiédeur infernale. Le libéralisme, hostile à toute forme de vision, ne voit bien entendu se profiler aucune eschatologie à l’horizon de sa myopie : il rassemble l’alpha et l’oméga de l’Histoire – formule inadéquate quoique révélatrice de la parodie – dans l’alternance, le marché, l’hédonisme, le sentimentalisme et l’humanitarisme (ce que Schmitt appellera, non sans mépris, «la décision morale et politique dans l’ici-bas paradisiaque d’une vie immédiate, naturelle, et d’une «corporéité» sans problèmes» ou «les faits sociaux purs de toute politique»). Qui décidera de l’état d’exception en cas de guerre civile ? Le souverain, soit, personne (l’anti-personne démoniaque – en ceci, le désespoir demeure en politique une sottise absolue, puisque aussi bien le diable porte pierre).

This purpose I described as the doctrine of higher forms. The idea of a continual movement of humanity from the amoeba to modern man and on to ever higher forms has interested me since my prison days, when I first became acutely aware of the relationship between modern science and Greek philosophy. Perhaps it is the very simplicity of the thesis which gives it strength; mankind moving from the primitive beginning which modern science reveals to the present stage of evolution and continuing in this long ascent to heights beyond our present vision, if the urge of nature and the purpose of life are to be fulfilled. While simple to the point of the obvious, in detailed analysis it is the exact opposite of prevailing values. Most great impulses of life are in essence simple, however complex their origin. An idea may be derived from three thousand years of European thought and action, and yet be stated in a way that all men can understand.

This purpose I described as the doctrine of higher forms. The idea of a continual movement of humanity from the amoeba to modern man and on to ever higher forms has interested me since my prison days, when I first became acutely aware of the relationship between modern science and Greek philosophy. Perhaps it is the very simplicity of the thesis which gives it strength; mankind moving from the primitive beginning which modern science reveals to the present stage of evolution and continuing in this long ascent to heights beyond our present vision, if the urge of nature and the purpose of life are to be fulfilled. While simple to the point of the obvious, in detailed analysis it is the exact opposite of prevailing values. Most great impulses of life are in essence simple, however complex their origin. An idea may be derived from three thousand years of European thought and action, and yet be stated in a way that all men can understand. Aanvankelijk was de in Trinidad geboren Naipaul als eregast uitgenodigd voor

Aanvankelijk was de in Trinidad geboren Naipaul als eregast uitgenodigd voor