mercredi, 27 octobre 2010

Ortega y Gasset: Europa y la revolucion conservadora

ORTEGA Y GASSET: EUROPA Y LA REVOLUCIÓN CONSERVADORA

00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, espagne, révolution conservatrice, ortega y gasset |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 octobre 2010

Les "Gay Prides": passeports vers l'UE?

Contrairement à ce que certains flashs d’actualité nous l’ont laissé supposer, la Gay Pride qui a paradé dans les rues de la capitale serbe, Belgrade, fut un succès. Telle est du moins la teneur des commentaires officiels. Il y a eu des incidents mais nettement moins que prévus. Quelque 5000 policiers ont été mobilisés : juste assez pour contenir les 6000 « hooligans et miliciens néo-fascistes », qui cultivaient de « mauvais plans » à l’endroit des participants à la parade homosexuelle. En effet, ils ont hurlé « Mort aux homosexuels » ou « Les homos au Kosovo ». Ils se sont bagarré avec la police. Il a eu quelques centaines de blessés. Les locaux de plusieurs partis politiques ont été incendiés. Mais les participants à la Gay Pride n’ont pas été molestés. Du moins pendant le défilé.

Si l’on prend tous les événements autour de la Gay Pride de Belgrade en considération, peut-on parler de succès ? Oui, si l’on compare cette Gay Pride de 2010 à la tentative précédente de 2001. A l’époque, beaucoup de Serbes avaient protesté contre la tenue de cette parade mais la municipalité de Belgrade n’avait mobilisé que 50 policiers pour contenir les contre-manifestants. La plupart du temps les agents avaient regardé le ciel ou le bout de leurs godillots, sans se soucier du job qu’on leur demandait de faire. Ils ne sont entrés en action que lorsque certains surexcités ont commencé à les attaquer. « Nous ne pouvons tolérer le tenue de telles manifestations exaltant la perversité », avait déclaré le général de la police de Belgrade, le lendemain de cette Gay Pride de 2001. Il visait évidemment celle-ci et non pas les contre-manifestants.

Les deux parades homosexuelles sont significatives pour montrer comment la Serbie a « évolué ». On ne peut pas vraiment parler de paix civile définitivement acquise dans la Serbie d’aujourd’hui ni d’un système politique démocratique et bourgeois comme en Europe occidentale. Mais force est d’admettre qu’un courant politique important dans le pays souhaite un changement et marque des points. La situation n’est donc plus la même qu’en 2001 car la priorité politique est l’adhésion à l’UE. La tenue de Gay Prides sans incident est le prix à payer pour entrer dans le club européen.

Le lien qui existe entre l’acceptation par la population d’une Gay Pride et l’adhésion à l’UE est bien plus étroit qu’on ne l’imagine habituellement. Surtout parce qu’il y avait la présence de l’ambassadeur de l’UE, le diplomate français Vincent Degert. Il n’était pas le seul diplomate présent sur place. Il y avait aussi l’ambassadeur des Pays-Bas, le vice-ambassadeur d’Allemagne et des diplomates des ambassades d’Autriche, d’Espagne, de Suède et de Grande-Bretagne parmi les 1000 à 1500 homosexuels qui, estimait-on, défilaient lors de la Gay Pride belgradoise. Vincent Degert a même tenu un discours de circonstance, où il a déclaré : « Nous sommes ici pour célébrer les valeurs de la tolérance, de la liberté d’expression et de la liberté de s’associer ».

Déjà pendant les semaines qui ont précédé le défilé, un clivage s’était fait jour avec, pour objet, la parade des homosexuels. Plusieurs diplomates avaient annoncé qu’il y participeraient, ce qui plaçait les autorité serbes devant de lourdes responsabilités. Elles ont donc été obligées d’agir pour éviter tout dérapage provoquant blessures ou morts parmi les diplomates européens circulant parmi les paradeurs.

Nous avons là un exemple typique de la « diplomatie soft » que pratique l’UE. Cette diplomatie permet d’exercer une pression réelle sans pour autant faire montrer d’une véritable démonstration de force. On n’a pas utilisé de moyens de pression forts, on s’est borné à exercer une coercition douce. Dans le cas qui nous préoccupe, un Etat candidat à l’adhésion est mis sous pression pour améliorer le traitement d’une certaine minorité. « L’UE pratique parfois ce genre de coercition douce », explique un diplomate en marge de l’affaire de la Gay Pride belgradoise, mais « ce ne fut pas le cas de la Bulgarie et de la Roumanie ». Dans ces deux pays, la pression ne s’est pas faite au départ d’une volonté d’imposer la tolérance vis-à-vis des homosexuels, mais plutôt vis-à-vis des tziganes et des handicapés. La situation des tziganes et des handicapés dans les deux pays a été considérée préoccupante, mais modérément, et n’a pas longtemps constitué un obstacle à leur adhésion.

Mais la Serbie, pour toutes sortes de raisons, devra attendre plus longtemps avant de pouvoir adhérer pleinement à l’UE : la Gay Pride est dès lors un symbole. Pour l’essentiel, l’enjeu, ce sont des chiffres et des dizaines de milliers de pages de législation, soit ce que l’on appelle généralement « l’acquis communautaire ». L’autorisation d’adhérer est donc tributaire de davantage de critères que la tenue, à intervalles réguliers, de Gay Prides à Belgrade. Et notre diplomate d’ajouter : « Pour les candidatures des pays balkaniques, l’UE ne doit pas répéter les erreurs commises dans le passé. Il ne suffit pas d’offrir la candidature pour faire évoluer le pays. Les changements ne s’opèrent que si l’Europe se montre vigilante ». Dans quelle mesure, cette Gay Pride 2010 à Belgrade est-elle un exemple de « diplomatie soft » pour faire fléchir les réflexes traditionnels du peuple serbe et le mettre au diapason des modes occidentales ? Nous laissons la réponse en suspens. Pour adhérer, je pense que les Serbes devront encore franchir bien des obstacles et non des moindres.

M. / « ‘ t Pallieterke ».

(article paru dans « ‘t Pallieterke », Anvers, 20 octobre 2010).

00:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gay prides, belgrade, serbie, europe, affaires européennes, union européenne, actualité, diplomatie parallèle, soft power |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Macchine da guerra: Blackwater, Monsanto e Bill Gates

di Silvia Ribeiro Un rapporto di Jeremy Scahill su The Nation (Blackwater’s Black Ops, 15.09.10) ha rivelato che il maggiore esercito mercenario al mondo, Blackwater (ora denominato Xe Services –), ha venduto servizi d’intelligence clandestini alla multinazionale Monsanto. Blackwater è stata ribattezzata nel 2009 dopo essere divenuta famosa nel mondo per via dei numerosi resoconti sui suoi abusi in Iraq, compresi massacri di civili. Resta il maggiore appaltatore privato dei “servizi di sicurezza” del Dipartimento di Stato U.S.A, che pratica il terrorismo di stato dando al governo l’opportunità di negarlo.

Secondo Scahill, gli affari con le multinazionali, come Monsanto, Chevron, e giganti finanziari come Barclays e Deutsche Bank, vengono convogliati tramite due società possedute da Erik Prince, proprietario di Blackwater: Total Intelligence Solutions e Terrorism Research Center. Questi funzionari e direttori si spartiscono la Blackwater. Uno di loro, Cofer Black, noto per la sua brutalità come uno dei direttori della CIA, è stato quello che ha stabilito il contatto con la Monsanto nel 2008 in qualità di direttore di Total Intelligence, stabilendo un contratto con la società per spiare e infiltrare organizzazioni di attivisti sui diritti animali, anti-OGM e altre attività sporche del gigante della biotecnologia. Contattato da Scahill, il dirigente Monsanto Kevin Wilson ha rifiutato di commentare, ma ha confermato in seguito a The Nation di aver noleggiato i servizi di Total Intelligence nel 2008 e 2009, secondo la Monsanto solo per tener d’occhio le “quanto divulgato pubblicamente” da parte dei suoi oppositori. Ha aggiunto che Total Intelligence era un’«entità del tutto separata da Blackwater». Tuttavia, Scahill ha conservato copie di e-mail di Cofer Black dopo l’incontro con Wilson per la Monsanto, dove spiega ad altri ex-agenti CIA, usando le loro e-mail presso Blackwater, che la discussione con Wilson aveva portato Total Intelligence a diventare «il braccio d’intelligence della Monsanto», per spiare attivisti e altre iniziative, compresi «i nostri impegnati a integrare legalmente questi gruppi». Per Total Intelligence Monsanto ha pagato 127mila dollari nel 2008 e 105mila nel 2009. Non sorprende che una società impegnata nella “scienza della morte” come la Monsanto, dedita fin dall’inizio alla produzione di sostanze tossiche che spaziano dall’Agent Orange ai PCB (bifenili policlorurati), pesticidi, ormoni e semi geneticamente modificati, sia associata a un’altra società di farabutti. È un matrimonio fra i due più brutali monopoli nella storia dell’industrialismo: Bill Gates controlla più del 90% della quota di mercato dei software proprietari e Monsanto circa il 90% del mercato globale delle sementi transgeniche e buona parte delle sementi commerciali globali. Non esistono in alcun altro settore industriale monopoli così vasti, la cui stessa esistenza è una negazione del vantato principio della “concorrenza di mercato” del capitalismo. Sia Gates sia Monsanto sono molto aggressivi nel difendere i loro monopoli ottenuti in malo modo. Al contrario, le loro “donazioni” finanziano progetti distruttivi come la geoengineering (geoingegneria) o la sostituzione di medicine comunitarie naturali con medicine high-tech brevettate nelle aree più povere del mondo. Quale coincidenza: l’ex-ministro della Sanità Julio Frenk e Ernesto Zedillo sono consulenti della Fondazione. Come Monsanto, Gates è inoltre impegnato a tentare di distruggere l’agricoltura rurale contadina a livello mondiale, principalmente mediante l’ “Alliance for a Green Revolution in Africa” (AGRA). che funziona come un cavallo di Troia per privare i poveri agricoltori africani delle loro sementi tradizionali, sostituendole con quelle delle proprie aziende per cominciare in seguito con quelle geneticamente modificate (GM). A tal fine, la Fondazione ha assunto Robert Horsch nel 2006, il direttore di Monsanto. Ora Gates, nell’esporre massicci profitti, ha svelato direttamente la fonte. Blackwater, Monsanto e Gates sono tre lati della stessa figura: la macchina da guerra al pianeta e a gran parte della gente che lo abita, che siano contadini, comunità indigene, persone che vogliono condividere informazione e conoscenza, o chiunque altro non intenda soggiacere alla cappa del profitto e alla distruttività del capitalismo. * L’autrice è ricercatrice al Gruppo ETC «La Jornada» ,14.10.10. Traduzione per il Centro Studi Sereno Regis a cura di Miky Lanza, con revisioni di Megachip. Titolo originale: Machines of War: Blackwater, Monsanto, and Bill Gates http://www.transcend.org/tms/2010/10/machines-of-war-blac...

Fonte: megachip [scheda fonte]

Molti militari ed ex-funzionari CIA lavorano per Blackwater o società collegate create per sviare l’attenzione dalla propria cattiva reputazione e fanno alti profitti vendendo i propri vili servizi – che vanno dall’informazione e lo spionaggio all’infiltrazione, al lobbying politico fino all’addestramento paramilitare – per altri governi, banche e multinazionali.

Molti militari ed ex-funzionari CIA lavorano per Blackwater o società collegate create per sviare l’attenzione dalla propria cattiva reputazione e fanno alti profitti vendendo i propri vili servizi – che vanno dall’informazione e lo spionaggio all’infiltrazione, al lobbying politico fino all’addestramento paramilitare – per altri governi, banche e multinazionali. Quasi simultaneamente alla pubblicazione di quest’articolo su The Nation, la Via Campesina ha riferito l’acquisto di 500mila azioni di Monsanto, per più di 23 milioni di dollari, da parte della Fondazione Bill & Melinda Gates, che con tale azione ha finito di gettare via la sua nmaschera “filantropica”. Un’altra connessione che non sorprende.

Quasi simultaneamente alla pubblicazione di quest’articolo su The Nation, la Via Campesina ha riferito l’acquisto di 500mila azioni di Monsanto, per più di 23 milioni di dollari, da parte della Fondazione Bill & Melinda Gates, che con tale azione ha finito di gettare via la sua nmaschera “filantropica”. Un’altra connessione che non sorprende. Benché Bill Gates possa tentare di dire che la Fondazione non sia collegata ai suoi affari, tutto ciò prova che è vero il contrario: la maggior parte delle loro donazioni finiscono per favorire gli investimenti commerciali del magnate, effettivamente non “donando” alcunché: anziché pagare tasse ai forzieri statali, investe i suoi profitti là dove gli frutta economicamente, compresa la propaganda sulle loro presunte buone intenzioni.

Benché Bill Gates possa tentare di dire che la Fondazione non sia collegata ai suoi affari, tutto ciò prova che è vero il contrario: la maggior parte delle loro donazioni finiscono per favorire gli investimenti commerciali del magnate, effettivamente non “donando” alcunché: anziché pagare tasse ai forzieri statali, investe i suoi profitti là dove gli frutta economicamente, compresa la propaganda sulle loro presunte buone intenzioni.

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, soft power, monsanto, blackwater, bill gates, impérialisme, néo-impérialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Démocratie directe: la grande peur des bien-pensants!

Démocratie directe : la grande peur des bien-pensants !

La Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), créée par Jérôme Monod, organise, le 16 octobre 2010, à Lille, un colloque sur « Ce que le web fait à la démocratie représentative ». Un sujet dont l’intitulé paraît étroit (quid de la démocratie directe ?) et craintif.

Ce qui a conduit Yvan Blot, contributeur régulier de Polémia, et président de l’Association « Agir pour la démocratie directe » à proposer à la Fondapol une étude purement factuelle sur la démocratie directe. Il s’agissait d’un parangonnage portant sur les expériences suisse allemande italienne et américaine Un sujet intéressant d’autant que depuis 2008 la constitution française prévoit la possibilité d’organiser des référendums d’initiative populaire (à condition toutefois que la demande soit formulée par un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs).

Polémia

La peur du peuple

La réponse négative qu’il a reçue du Secrétaire général de la Fondapol, Mathieu Zagrodzki, est très révélatrice :

« Après réflexion et concertation approfondies, nous estimons que notre priorité aujourd’hui est de défendre la démocratie représentative. Notre sentiment est que la démocratie directe constitue l’une de ces voies de passage qui favorisent aujourd’hui l’expression du populisme, le risque le plus élevé se trouvant dans la rencontre entre cette procédure de décision et les questions très sensibles posées par l’immigration, comme l’a démontré le récent exemple de la votation citoyenne en Suisse sur l’interdiction des minarets. A l’heure où les divisions au sein de la société tendent à s’accroître, l’appropriation de la décision publique par des communautés locales nous semble plus de nature à créer de nouveaux problèmes qu’à fournir des solutions. En outre, une fondation pro-européenne comme la nôtre ne peut soutenir le développement de référendums locaux sans songer aux risques de blocage de l’intégration européenne qu’ils pourraient générer. Nous préférons ainsi vous annoncer à ce stade notre décision de ne pas engager le travail que vous nous proposez. »

Démocratie réelle ou démocratie de façade ?

La réponse d’Yvan Blot met les pieds dans le plat :

« Merci de votre franche réponse qui me permet de mieux situer les contours de l'oligarchie gouvernante actuelle. Vous savez fort bien que la démocratie représentative est une façade : les lois sont faites par les hauts fonctionnaires (dont je suis) et par les lobbies et médias qui gravitent autour, et certainement pas par les députés (je l'ai été). Le choix réel n'est pas aujourd'hui entre la démocratie dite représentative et la démocratie directe mais entre l'oligarchie actuelle et la démocratie réelle qui doit comporter à la fois des éléments directs et représentatifs comme en Suisse.

Les grandes menaces d'aujourd'hui, endettement des Etats jusqu'à la faillite par exemple, ne sont pas le fruit du « populisme» mais des décisions des oligarques régnants. Ceux-ci nous mènent à la catastrophe et c'est alors que vous verrez le triomphe du populisme qui vous fait peur. Quant à l'Europe, vouloir l'intégrer à marche forcée en ignorant les peuples, c'est bâtir sur du sable.

Forces oligarchiques contre forces démocratiques

Nos opinions divergent donc clairement. Je crois que l'idéologie oligarchique que vous incarnez ressemble à celle de l'Ancien Régime en 1789. J'espère que les événements qui vont produire sa chute de façon inévitable seront le moins violents possible. Je crains qu'en refusant la démocratisation de notre système politique, l'oligarchie qui s'approprie actuellement le pouvoir ne creuse sa propre tombe. C'est déjà arrivé dans l'histoire. L'attitude réactionnaire, même affublée du masque du progressisme, est une attitude perdante.

Je suis ravi de ce dialogue révélateur des forces oligarchiques et démocratiques en présence. J'espère au moins qu'elles pourront dialoguer et que la tentation de la censure des voix des citoyens ne l'emportera pas : toute censure est vaine et vaincue à terme. »

Yvan Blot

06/10/2010

Correspondance Polémia – 15/10/2010

00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, démocratie directe, politique, actualité, europe, affaires européennes, démocratie, populisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ernst Jünger: "Sicilian Letter to the Man in the Moon"

Ernst Jünger’s “Sicilian Letter to the Man in the Moon”

Ernst Jünger

Ex: http://www.counter-currents.com/

Translated by Andreas Faust

1.

Greetings you magician and friend of magicians! Friend of solitaries. Friend of heroes. Friend of lovers. Friend of the good and the bad. Knower of nighttime secrets. Tell me: where there is a knower — is there not already something more than can be known?

I still remember the hour when your face appeared in the window, large and terrible. Your light fell into the room like that ghostly sword which freezes all motion when drawn. Rising over the wide realms of stone, you see us slumbering close together with pale faces, like the countless white pupae which rest in the corners and corridors of ant cities, while the night wind roams through vast fir forests. Do we not appear to you like creatures of the deep — submerged in abysses of the sea?

My small room, too, appeared submerged — the room where I had sat up in bed, immersed in a solitude too deep to be broken by men. Things stood silent and motionless, in a strange light, like the sea creatures one glimpses beneath a curtain of algae on the ocean floor. Did they not appear mysteriously changed — and is change not the mask behind which the secret of life and death conceals itself? We all know these moments of uncertain expectation when one feels the voice of the unknown near, and listens for it to resound, and when the hidden conceals itself only with difficulty in every form. A crackling in the woodwork, the vibration of a glass, over which an invisible hand seems to brush — just as space itself is charged around the exertions of a being who hungers for sense, and who can catch its signals!

Language has taught us to hold Things in contempt. Grand words are like a grid stretched across a map. But isn’t a single fistful of earth greater than an entire cartographic world? Once, the whispering of nameless forms still had an urgency. There are signs scrawled on broken down fences and crossroad posts, which the burghers carelessly ignore as they pass. But the tramp notices — indeed, he knows a great deal about them. To him they are a cipher in which the essence of an entire district is revealed — its dangers and securities.

The child, too, is such a tramp, who only recently wandered through the dark gate which separates us from our timeless homeland. The child still understands the language of the runes of Things, which tell of a profound brotherhood of essences.

2.

I feared you in those days, as a being of malignant, magnetic power, and believed one could never stare directly into your full, gleaming radiance without being robbed of gravity, and sucked irresistibly into empty space. Sometimes I dreamt I let my caution slip, and saw myself in a long, white shirt, devoid of will, like a cork on a sinister flood tide, driven high above a landscape in whose depths lurked nightshade forests, and where the roofs of villages, castles, and churches glimmered like black silver — the sign language of a threatening geometry, directly apprehensible to the soul.

On such dream journeys my body was completely rigid. The toes were curled, fists closed, and the head bent back. I felt no fear — just a feeling of inescapable loneliness in a deserted world, governed mysteriously by silent powers.

3.

How this image later changed under the influence of the northern lights, whose first penetration of the fiery and proud heart was like a raging fever. There comes a time when one feels ashamed of one’s frenzied ecstasies, and another time when one again accepts them. Nor would one wish to have gone without the ecstasy of reason in its utmost excess, because in every triumph of life containing an absolute — in every enlightenment deeper than enlightenment — there too hides a spark of the eternal light and a shadow of the eternal darkness.

Dark assault on the infinite! Should a courageous heart be ashamed to be party to it? Military solitude of the siege tunnels, as seconds and millimetres pass; powerful front lines of the trenches in no man’s land, equipped with the strict mathematics of ramparts and sentry posts, with sparkling machines and fantastic instruments!

The idea willingly remains at that border where number dissolves into symbol, willingly revolves around both symbolic poles of the infinite, atom and star, and loves nothing more than taking booty on the battlefield of endless possibility. Was there any sorcerer’s apprentice who didn’t stand once behind the artificial predatory eye of the telescope, moved by the operation of silent clocks in cosmic trajectories, which never once belonged to the bustling crowd of psychologists?

Here danger looms, and he who loves danger loves to answer for it. He wants to be attacked with greater ferocity, so he can answer more ferociously in return. Light is more obscure by day than by night. He who has tasted doubt is certain to go beyond the frontiers of lucidity in search of the miraculous. He who doubted once must doubt still more, if he wishes to avoid despair. Whether one was capable of seeing a number or sign in the infinite — this question is the last and only measure to which a mind of this type will reply. But for each the position is another that he must win to be capable of deciding. Happy is that simplicity which knows not these forked paths — yet a wild and manly joy blooms on the edges of precipices.

In any case, was it not surprising to learn that behind the man in the moon, a light- and shadow-play was concealed, of plains, mountains, dried-up seas and extinct volcanoes? Here the strange suspicion of Svidrigajlov entered my mind — the suspicion that eternity is only a bare, whitewashed chamber, whose corners are inhabited by black spiders. One may enter . . . and that is all there is to eternity.

Yes, and why not? What is the air to one who breathes it? What does he care for the beyond when it gives him nothing that is not beyond as well?

A new topography is required.

4.

The drill thinks in a different way to the pincers, which grip one point after another. Its thread cuts broadly through several layers in the material, but through all the many points it touches in spiral motion, it is the tip which gives direction and energy to the thrust.* This relationship between chance and necessity, which do not exclude each other, but are mutually dependent, is also inherent in the words and images of a language, which claim to be the sole and final possibilities of understanding. Every word turns on an axis, which itself is incapable of containing words. The language I dream of must be comprehensible, or completely incomprehensible, until its last letters, as the expression of a great isolation which alone makes possible the highest love. There are crystals which are transparent solely in one direction.

But are not you yourself a master who knows how to put his riddle elaborately, that riddle of which only the text, not the solution, is communicable – just as the hunter sets his snares with great care but must then wait for a beast to stumble into them?

The solution itself is not important – only that the riddle is seen.

* “The motion of the screw, crooked and straight, is one and the same.” – Heraclitus

5.

You know how life is at the edges of dark forests: the gardens, lighted islands in the glow of lanterns, encircled by a magical whirling of music. You know the couples who lose each other silently in the darkness; your light meets their faces like pale masks, while lust accelerates their breathing and fear stifles it. You know the intoxicated ones who break out of the thicket.

You rose large over the thatched houses along the river, on that June night when one of your apprentices entered into closer brotherhood with you. The festive table was placed on the trampled threshing floor, and the weapons and red caps gleamed in the tobacco smoke on walls lined with fir twigs. Where now is the youth who so soon afterwards broke the secret seal of death, whose tidings were already prepared for him? He was there once, and is there evermore. How the first ecstasy pulls the heart like sails! Did you not love him as he sank for the first time in the depths, where elemental spirits mightily exalted power? Are there not hours when one is beloved by everything, like a flower who blossoms in wild innocence? Hours when from sheer excess we are shot like a projectile along the paths of habit? Only then do we begin to fly, and only in uncertainty is there a high objective.

I follow him with my eyes as if it had been today, for some experiences have a validity which eludes all laws of time. When wine’s fire melts away the growth rings which have yearly encircled this strange and wondrous heart, we discover in our depths that we have remained the same. O memory, key to the innermost forms contained in people and experiences! I am certain that you yourself are contained in the dark, bitter, intoxicating wine of death as the last and decisive triumph of Being over Existence. I greet you above all, you solitary revellers who keep your own company at table, and time and time again raise a glass to yourselves! What are we, other than mirror images of ourselves? And where we sit with ourselves in pairs, then the third one, God, is never far.

I see your protégé as he appears from a raging cloud of noise, before the low doors, over which the thin white horse’s skull gleams in the night light. The warm air, laden with the pollen of grasses like narcotic gunpowder, creates a wild eruption which drives him crying blindly into the silent landscape. He ran along the crest of the high wall bordering the meadows, and fell, oddly enough without pain, down into the thick grass. Further along the course turns to the feeling of a power, which seems to be nourished by unlimited resources. The large white umbrels gliding by like alien signals, the scent of a hot, fermenting earth, the bitter haze of the wild carrots and spotted hemlocks — all these like the pages of a book which opens of its own accord, in which eternally deep, miraculous relationships are described. No more thoughts whose properties melt darkly into each other. The nameless life will be greeted exultantly.

He penetrates the wide belt of reeds in the stream’s midst. Gases bubble up from the mud. The water embraces the glowing breast as if it had arms, and the face glides away along the dark mirror of the river. In the distance a weir thunders, and the ear, which has come near to the primeval language, feels dangerously enticed. The stars glimmer upwards from bottomless depths, and when the water swirls and eddies they begin to dance.

On the other bank the forest opens up; its thickets trap life, threateningly and in tangled lines. The roots spread their intertwining patterns of threads and tendrils, and the branches weave themselves into a net, in whose seams a swarm of faces move and change. Over the tops of the trees lattices of blind generative power intersect, their forms giving birth to both enmity and destruction, and the foot throws up the soft mist of decay where life dully mingles with death.

Then the clearing breaks open, and your light falls into the darkness like an excommunication of law. The trunks of the beech trees gleam like silver, the oaks like the dark bronze of ancient swords. Their crowns emerge in a powerful structure. The smallest twigs and the last blackberry stalks are touched by your light, unlocked and interpreted, and at the same time surrounded – struck by a great moment which makes everything significant and which chance surprises on its secret paths. They are part of an equation whose unknown symbols are written with glowing ink.

How the simple lines of the homeland are hidden even in the most intricate landscape! Happy allegory, in which a deeper allegory is embedded.

6.

What sustains us, if not the mysterious ray of light which sometimes flashes through the inner wilderness? People wish to speak, however imperfectly, of that which to them is more than human.

The attempts of science to contact distant stars are an important characteristic of this age. Not only the endeavour itself, but also its technical methods provoke a strange mixture of soberness and imagination. Is it not an astonishing proposal to draw with navigational lights the right-handed triangle of Pythagoras and its three quadrats over an expanse of the Sahara Desert? What does it matter to us whether a mathematician exists somewhere in the universe! But here is a living feature that calls to mind the language of the pyramids, an echo of the sacred origin of art, of the solemn knowledge of creation in its hidden meaning — with all conditions of abstract thought brought into harmony, and the devices of modern technology disguised.

Will the radio signals we hurl into the bottomless depths of icy space ever be received, this transformation of languages (whose boundaries lay in earthly mountains and rivers) into an electrical pulse which announces itself all the way to the borders of the infinite? Into which language will this translation be translated?

Wondrous Tibetans, whose monotonous prayers ring out from the cliff-top monasteries of the observatories! Would anyone wish to laugh at prayer wheels who was familiar with our landscapes, with their myriad of revolving wheels — those fierce agitations which move the hour hand of the clock and the furious crankshafts of aeroplanes? Sweet and dangerous opium of velocity!

But is it not true that in the innermost centre of the wheel stillness lies hidden? Stillness is the proto-language of velocity. Through translations one would like to see the velocity increase — all these increases can only be a translation of the proto-language. But how is man supposed to understand his own language?

See, you glance down over our cities. You saw many other kind of cities before them, and will see many others yet. Every individual house is well furnished and built for its own special purpose. There are narrow, winding streets established seemingly by chance in the course of time, just as the the fields of a farming area are divided according to long-forgotten inheritances. Other streets are straight and wide, their alignments determined by princes and master builders. The fossilizations of eras and races fit into each other in many different ways. The geology of the human soul is a special science. Between the churches and government buildings, villas and tenement houses, bazaars and entertainment palaces, train stations and industrial zones, life spreads out its cycles; the circulation is significant, solitude exceptional.

From so great a height, however, this vast store of organic and mechanical powers takes on another picture. Even an eye which observes it through the most powerful telescope could not fail to notice the difference. Indeed, the things do not actually change for that which stands over them, but rather present a different side. It is no longer the case that churches and castles are a thousand years old and warehouses and factories the products of yesterday; for something emerges that one could call their pattern — the common crystalline structure, in which the raw material has condensed. Even the vast diversity of goals and movements which they give rise to, the eye no longer takes as true. Down there are two people, who hurry past each other, two worlds in themselves, and one part of the city can be further from another than the north pole is from the south. But from yourself outwards, you who are a cosmic being and yet still a part of the earth, everything is perceived in its stillness, just like the separation whereby this life has taken form out of volcanic ferment and volatile liquids. O marvellous drama, time after time, as form upon form arises through the difference and hostility of eras and regions! This is what I call the deeper fraternity of life, in which every enmity is included.

For us down here, however, it is rarely permitted to see the aim fused with the meaning. And perhaps our highest endeavour is that stereoscopic glance which comprehends things in their more hidden, more dormant physicality. The necessary is a special dimension. We live in it, and as yet are only capable of beholding its projections in significant beings. There are signs, allegories and keys of many kinds — we are like the blind man who, while he can’t see anything, still feels the light in its vaguer quality — as warmth.

Is it not also the case that the blind man’s every movement takes place in what for a seeing eye is the light, although he himself is shrouded in eternal darkness? We never saw our face in more timeless mirrors. But so, too, do we speak a language whose significance is incomprehensible to us ourselves — a language of which every syllable is both transitory and immortal. Symbols are signs, which nevertheless give us consciousness of our values. They are first of all projections of forms from a hidden dimension, then, too, searchlights through which we hurl our signals into the unknown in a language pleasing to the gods. And these mysterious conversations, this chain of miraculous efforts from which the core of our history exists, which is a history of the battles of men and gods – - – : they are the only things which make learning worthwhile for humanity.

7.

True comparison, that is, the contemplation of things according to their location in necessary space, is the most marvellous method of the protective art. Its base is the mutual expression of the essential, and its peak the essential itself.

This is a kind of higher trigonometry, which deals with the mass of invisible fixed stars.

8.

I climbed on this radiant morning in the ravines of Monte Gallo. The red-brown earth of the gardens was still moist with dew, and under the lemon trees stood the red and yellow blossoms of the Sarazenenfrühlings like the pattern of an oriental rug. There, where the last leaves of the opuntias peered naked and curious over the reddish wall, were mountain pastures, towered over by cliffs and overblazed by yellow perennial spurges. Then the path led through a narrow valley carved from barren rock.

I do not know, and will not attempt to describe, how in the middle of these walls the insight emerged to me that a valley like this grasps the wayfarer more urgently with its stony language, as if a pure landscape were possible, or, put differently, a landscape like this one had deeper powers at its disposal. It probably never had awareness of rank, which would have been unclear to it, and in fact such moments are rare, when one recognises an ensouled life prevailing in nature from a physical expression of this life standing directly opposite. Yes, I believe it has again become possible in recent times. But it was just such a moment that surprised me in this hour — I felt the eyes of this valley resting on me with complete affection. Put differently: it was beyond doubt that this valley had its demon.

Straight away and still in the frenzy of discovery my gaze fell on your already very pale disc, which hovered close over the crest and could probably only be seen looking up from such depths. There rose again, in a strange flashing birth, the image of the man in the moon. Certainly, the lunar landscape with its rocks and valleys is a surface formulated by astronomical topography. But it is just as certain that, at the same time, it is available to that magical trigonometry of which we have spoken — that at the same time it is a region of spirits, and that the fantasy which gave it a face understood the primordial language of runes and the speech of demons with the depths of the childlike gaze.

But the incredible thing for me in this moment was to see both these masks, of one and the same Being, melt inseparably into each other. Because here for the first time an agonising conflict resolved itself, which I, great-grandson of an idealistic, grandson of a romantic, and son of a materialistic race, had hitherto regarded as irreconcilable. It didn’t exactly happen that an Either-Or metamorphosed into an As-Well-As. No, the real is just as fantastical as the fantastical is real.

That was the wonderful thing which delighted us about the doubled images we observed through the stereoscope as children: In the same moment in which they melted together into a single picture, the new dimension of depth burst out from them.

Yes, that is how it is; the age has brought home to us the old magical spells which were always present, if long forgotten. We feel that sense begins to weave itself in, hesitantly still, to the great work which we all create, which holds us in its spell.

00:10 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, allemagne, sicile, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La psico-antropologia de L. F. Clauss

LA PSICO-ANTROPOLOGÍA DE L.F. CLAUSS:

00:05 Publié dans anthropologie, Philosophie, Psychologie/psychanalyse, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, psychologie, révolution conservatrice, allemagne, raciologie, races, weimar |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 25 octobre 2010

Réactions en chaîne depuis la participation de Wilders au gouvernement néerlandais

Réactions en chaine depuis la participation de Wilders au gouvernement néerlandais

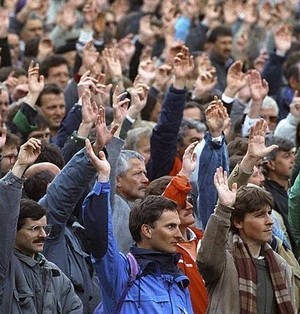

Le gouvernement de droite, actuellement en selle aux Pays-Bas, avec l’appui de Geert Wilders, a très clairement provoqué une mutation de fond dans la politique européenne. Même en Allemagne, où, généralement, les réactions face à tout « extrémisme de droite », réel ou imaginaire, sont plus peureuses et hystériques que partout ailleurs dans le monde, pour des raisons historiques évidentes. Or il semble que désormais ce tabou-là, lui aussi, soit mis au rencart. D’abord, avant l’accession de Wilders au gouvernement néerlandais, nous avons eu l’affaire déclenchée par le social-démocrate Sarrazin qui a profondément ébranlé le monde politique allemand. Immédiatement dans la foulée du tollé soulevé par le livre de Thilo Sarrazin, la CSU bavaroise est entrée dans le jeu : elle s’est mise à critiquer la politique allemande de l’immigration, menée jusqu’ici. Et voilà maintenant que la Chancelière Angela Merkel s’y met à son tour en déclarant publiquement que la société multiculturelle, que l’on avait envisagée pour le futur de l’Allemagne, s’est soldée par un échec. Elle a déclaré cette vérité en termes clairs lors d’un rassemblement des jeunes de son parti, la CDU démocrate-chrétienne à Potsdam.

Le gouvernement de droite, actuellement en selle aux Pays-Bas, avec l’appui de Geert Wilders, a très clairement provoqué une mutation de fond dans la politique européenne. Même en Allemagne, où, généralement, les réactions face à tout « extrémisme de droite », réel ou imaginaire, sont plus peureuses et hystériques que partout ailleurs dans le monde, pour des raisons historiques évidentes. Or il semble que désormais ce tabou-là, lui aussi, soit mis au rencart. D’abord, avant l’accession de Wilders au gouvernement néerlandais, nous avons eu l’affaire déclenchée par le social-démocrate Sarrazin qui a profondément ébranlé le monde politique allemand. Immédiatement dans la foulée du tollé soulevé par le livre de Thilo Sarrazin, la CSU bavaroise est entrée dans le jeu : elle s’est mise à critiquer la politique allemande de l’immigration, menée jusqu’ici. Et voilà maintenant que la Chancelière Angela Merkel s’y met à son tour en déclarant publiquement que la société multiculturelle, que l’on avait envisagée pour le futur de l’Allemagne, s’est soldée par un échec. Elle a déclaré cette vérité en termes clairs lors d’un rassemblement des jeunes de son parti, la CDU démocrate-chrétienne à Potsdam.

« L’Allemagne présente un déficit de main-d’œuvre formée et ne peut donc pas se passer de travailleurs issus de l’immigration », a dit Angela Merkel, « mais ceux-ci doivent s’intégrer et faire leur la culture et les valeurs allemandes ». Et elle a ajouté, de surcroît, que « l’Allemagne n’avait nul besoin d’une immigration qui pèse lourdement sur notre système social ».

(source : « ‘ t Pallieterke », Anvers, 20 octobre 2010).

Commentaires caustiques et impertinents, graveleux et cocasses du « Mouvement Identitaire Démocratique » :

- Le projet de Wilders, qualifié d’ « islamophobe » par les médias conformistes, est un projet insuffisant dans la mesure où il induit les Pays-Bas à avaliser les politiques d’intervention américaines dans la zone arabo-musulmane ou les politiques agressives d’autres puissances dans cette aire civilisationnelle. Il est souhaitable que les Pays-Bas, comme tous les autres pays d’Europe occidentale, ne deviennent pas aussi ingouvernables que la Bosnie-Herzégovine, à cause de l’immigration et des conflits que celle-ci pourrait générer. Les Etats multiethniques et multiconfessionnels risquent en effet à tout moment la guerre civile comme le Nigéria, l’Inde ou d’autres Etats composites : c’est désormais une vérité qui n’est plus seulement proclamée dans les marges dites extrêmes du monde politique. Il est évident aussi que les Néerlandais détiennent le droit inaliénable de vivre selon des critères culturels néerlandais, sans interférences inutiles. Si l’on veut maintenir l’identité néerlandaise, et même les aspects hyper-progressistes et permissifs de cette identité, on doit certes s’opposer aux dérives d’un islam de plus en plus marqué par le wahhabisme et le salafisme, mais il n’est pas souhaitable, pour autant, de voir la nation néerlandaise attelée à une machine de guerre interventionniste, comme l’est devenue l’OTAN. La culture néerlandaise est certes menacée par l’islamisme virulent de certaines strates sociales inassimilées des périphéries des grandes villes du « Randstad » hollandais, mais elle l’est presque tout autant par l’américanisme, même si elle partage avec celui-ci un fond culturel calviniste et puritain : les Pays-Bas sont aussi pour moitié catholiques désormais, et de ce fait liés à un autre environnement culturel, et pour un bon quart luthériens, proches de l’Allemagne du Nord. De plus, 40% des Néerlandais affirment n’appartenir à aucune religion. L’américanisme sert de modèle à tous ceux qui sacrifient avec frénésie à toutes les manies modernistes, notamment le multiculturalisme dont un bonne part de l’électorat néerlandais cherche aujourd’hui à se défaire.

- Une bonne politique en Europe serait de rejeter unanimement et l’atlantisme et l’islamisme, avec une égale vigueur. Les Pays-Bas ont retiré leurs troupes de Bosnie et d’Afghanistan récemment, comme l’avait demandé d’ailleurs Pim Fortuyn, hostile à la participation des forces néerlandaises à des opérations lointaines où les intérêts directs du pays ne sont pas menacés. C’était une position politique intelligente et raisonnable. Wilders a raison aussi de rappeler le martyr de Pim Fortuyn et celui de Theo Van Gogh : l’assassinat politique ou idéologique, dans un pays où l’on peut discuter de tout, même des sujets les plus scabreux ou les plus insolites, n’est pas de mise. Ceux qui entendent le généraliser au nom d’idéologèmes fondamentalistes, qu’ils soient écologistes ou islamistes, n’ont pas de place dans cette société néerlandaise. Il faut mettre un terme à leurs manigances et à leurs agissements. Il faut mettre un terme à leur présence : quand on réside en Hollande, on s’y trouve pour discuter de tout et du contraire de tout avec les Hollandais, dans la courtoisie ou avec une certaine véhémence, peu importe, et si l’on ne veut pas jouer ce jeu de l’insolence féconde, à la mode de Diogène et des anciens provos, on boucle ses valises et on va s’installer sous d’autres cieux, en renonçant aux bienfaits de l’Etat Providence néerlandais. Si la soupe d’un restaurant ne me plait pas, ou si la musique que sa radio diffuse m’insupporte, je m’en vais chercher une autre crèmerie.

- Wilders n’a demandé que trois choses aux partenaires libéraux de la coalition dont il fait désormais partie : 1) des règles plus sévères en matière d’immigration ; 2) une interdiction de la propagande islamiste la plus extrémiste et 3) une augmentation des pensions pour les personnes âgées. Un programme minimal calqué sur le « deal » pratiqué entre le Parti Populaire danois et les autres membres des coalitions en place à Copenhague depuis 2001.

- Les réactions de bon sens que l’on a vu se multiplier en Allemagne au cours de ces dernières semaines ont certes été amplifiées par le discours bien construit de Wilders à Berlin mais elles doivent davantage au social-démocrate Thilo Sarrazin et à l’appui que celui-ci a reçu de l’ancien Chancelier Helmut Schmidt. En effet, les deux socialistes allemands ont pour objectif de sauver l’Etat social optimal qui fait l’honneur de leur pays, un Etat social aujourd’hui menacé par une immigration indistincte et non triée sur le volet, qui vide peu à peu ses caisses et surtout le vide de toute substance digne de respect. Pour sauver cet Etat, il faut repartir sur des bases nouvelles et rejeter les dogmes récents qui ont fait l’armature du « politiquement correct ». Sarrazin commence son livre par une citation de Ferdinand Lassalle : « Toutes les formes de petit esprit en politique consistent à taire et à dissimuler ce qui existe réellement ». Cette citation est l’indice d’une volonté de revenir aux sources de la social-démocratie allemande et non pas d’en abandonner l’esprit, ni au profit d’un « populisme de droite » ni au profit des salades du « politiquement corrects », qui n’en auraient pas la rigueur, hégélienne et marxienne.

- En revanche, les positions de Wilders en matières sociales ne sont pas claires et le risque, notamment en Flandre, de voir les populistes de toutes moutures calquer leurs réflexes politiques sur ceux de la mouvance de Wilders, est réel. Copier Wilders pourrait équivaloir à prendre pour argent comptant les idées néolibérales que ce dernier véhicule. Certains populistes flamands ont payé cher, lors des dernières élections, un flou dans leurs discours qu’ils n’ont pas su dissiper : étaient-ils des néolibéraux d’un genre particulier (assortis de colifichets nationalistes flamands et de crécelles criaillant à tour de bras « België barst ») ou défendaient-ils, en tant que populistes, les acquis sociaux obtenus par les générations précédentes de chrétiens-démocrates (daensistes) et de socialistes, contre les dérives gauchistes ou pro-establishment des partis du pouvoir, lesquels se revendiquent abusivement de ces étiquettes dont il ne respectent plus l’esprit fondateur? Ces chrétiens-démocrates et ces socialistes, qui avaient décidé de changer de comportement électoral, qui ne se retrouvaient plus dans les discours énoncés au sein de leurs formations d’origine et qui avaient bel et bien « voté autrement » depuis le « dimanche noir » de novembre 1991, avaient cherché la bonne manière de débloquer la situation : la démocratie vivante n’est jamais qu’une succession d’alternances pour corriger le tir à intervalles réguliers et empêcher ainsi de figer les sociétés ; mais pour éviter le déblocage et maintenir tous les blocages, on avait inventé et appliqué le « cordon sanitaire ». Les mirages néolibéraux, que la présidence d’un parti populiste jadis prometteur prend pour de bonnes formules politiques, ont fait fuir des électeurs qui préfèrent finalement les vieilles et dévotes certitudes, même battues en brèche, de leurs familles politiques d’origine ou le touintouin ou le bling-bling de nouveaux challengeurs comme la LDD d’un judoka ostendais ou la NVA de Bart De Wever. On ne remplace pas impunément des présidents issus des bonnes vieilles marges du militantisme musclé par un pâle technocrate issu du monde inintéressant de l’économie et des affaires. On ne truffe pas un parti de sénateurs ou de sénatrices gadget, dépourvus de culture militante et au ciboulot tourneboulé par toutes les modes et les tics de la société de consommation. Ces personnages, pétris de toutes les fadaises de la culture de pacotille que les médias nous servent depuis une demie douzaine de décennies, se moquent des convictions des militants de toujours ou agacent le bon sens populaire par leurs réflexes venus de ces mondes artificiels de la pub ou de la mode : ils engrangent des voix dans un premier temps, ils font fuir le bon peuple ensuite. Où est le temps où les populistes, aujourd’hui sanctionnés par leurs électeurs, défilaient à Alost autour de la statue du Père Daens, pour marquer leur solidarité avec les travailleurs ? Pourquoi diable ont-ils abandonné ce post-daensisme au moment où la Flandre, justement, amorce une dangereuse récession économique et où Carrefour, Opel et d’autres géants rationalisent et licencient, frappent ménages et familles de plein fouet, avec la complicité d’un établissement que les populistes prétendaient, avant le discours soft de leur nouveau président, jeter à juste titre au dépotoir de l’histoire ?

-  Le glissement de terrain en Allemagne est intéressant à observer : nous assistons à l’émergence des premières lézardes dans les certitudes imposées par l’idéologie dominante. Il faut savoir que Thilo Sarrazin a vendu plus d’1,1 million d’exemplaires de son livre Deutschland schafft sich ab (DVA, Munich, 2010, ISBN 978-3-421-04430-3) ; empilés les uns sur les autres, ces volumes vendus atteindraient la hauteur de 40 km, ajoutait un humoriste. Devant un tel succès, le risque existe de voir les socialistes s’emparer des arguments de Sarrazin (ce qui serait somme toute fort peu probable, vu le ballast des mauvaises habitudes). Angela Merkel, pour sa part, craint de voir exploser l’union des forces démocrates chrétiennes allemandes (CDU + CSU), et surtout de donner des ailes au nouveau parti « Die Freiheit » de René Stadtkewitz (qui avait invité Wilders à Berlin). La Chancelière a dû emboîter le pas à tous ceux qui, au sein de l’Union démocrate chrétienne, critiquent les dérives coûteuses de l’immigration, surtout après que le leader politique hollandais eut été ovationné par une foule berlinoise qui avait payé cher le droit de l’écouter. Les Berlinois applaudissaient debout à chaque critique émise à l’encontre de la politique laxiste de la Chancelière. Les militants de Stadtkewitz (photo) sont tous des dissidents de la CDU et ont à présent le vent en poupe. La CDU doit gouverner actuellement avec les libéraux de la FDP : si elle perdait encore des plumes, elle devrait renoncer au pouvoir pour laisser la place aux socialistes,

Le glissement de terrain en Allemagne est intéressant à observer : nous assistons à l’émergence des premières lézardes dans les certitudes imposées par l’idéologie dominante. Il faut savoir que Thilo Sarrazin a vendu plus d’1,1 million d’exemplaires de son livre Deutschland schafft sich ab (DVA, Munich, 2010, ISBN 978-3-421-04430-3) ; empilés les uns sur les autres, ces volumes vendus atteindraient la hauteur de 40 km, ajoutait un humoriste. Devant un tel succès, le risque existe de voir les socialistes s’emparer des arguments de Sarrazin (ce qui serait somme toute fort peu probable, vu le ballast des mauvaises habitudes). Angela Merkel, pour sa part, craint de voir exploser l’union des forces démocrates chrétiennes allemandes (CDU + CSU), et surtout de donner des ailes au nouveau parti « Die Freiheit » de René Stadtkewitz (qui avait invité Wilders à Berlin). La Chancelière a dû emboîter le pas à tous ceux qui, au sein de l’Union démocrate chrétienne, critiquent les dérives coûteuses de l’immigration, surtout après que le leader politique hollandais eut été ovationné par une foule berlinoise qui avait payé cher le droit de l’écouter. Les Berlinois applaudissaient debout à chaque critique émise à l’encontre de la politique laxiste de la Chancelière. Les militants de Stadtkewitz (photo) sont tous des dissidents de la CDU et ont à présent le vent en poupe. La CDU doit gouverner actuellement avec les libéraux de la FDP : si elle perdait encore des plumes, elle devrait renoncer au pouvoir pour laisser la place aux socialistes,  alliés soit aux libéraux (qui ont plus d’une fois adopté la tactique de la girouette), soit à « Die Linke », la formation socialo-communiste de Lafontaine et de Gysi, soit aux Verts. Ce serait alors l’instabilité durable, due aux blocages de coalitions trop hétérogènes. L’Allemagne deviendrait aussi ingouvernable que la Belgique : impossible d’envisager cette perspective car les défis sont trop importants à l’heure actuelle. On ne va pas sacrifier la boutique pour quelques centaines de milliers d’immigrés considérés, à tort ou à raison, comme non intégrés, non intégrables et improductifs, selon les thèses du socialiste Sarrazin.

alliés soit aux libéraux (qui ont plus d’une fois adopté la tactique de la girouette), soit à « Die Linke », la formation socialo-communiste de Lafontaine et de Gysi, soit aux Verts. Ce serait alors l’instabilité durable, due aux blocages de coalitions trop hétérogènes. L’Allemagne deviendrait aussi ingouvernable que la Belgique : impossible d’envisager cette perspective car les défis sont trop importants à l’heure actuelle. On ne va pas sacrifier la boutique pour quelques centaines de milliers d’immigrés considérés, à tort ou à raison, comme non intégrés, non intégrables et improductifs, selon les thèses du socialiste Sarrazin.

- Wilders n’est ni un nationaliste ni un populiste de pure eau : dans un article que lui consacre l’hebdomadaire britannique « The Economist » ( « A False Prophet », 9 oct. 2010, p. 40), le journaliste anonyme lui colle l’étiquette de « libéral radical », philosémite et pro-israélien, favorable au féminisme et à l’émancipation homosexuelle, bref, un vrai soixante-huitard qui, tout simplement, n’a pas basculé dans l’islamophilie puisque toute islamophilie conséquente amène à renoncer à tous les autres points du programme de mai 68 et, souvent, à basculer dans un antisémitisme bien plus délirant que celui du III° Reich. Wilders ne dit donc pas adieu à Foucault et à ses rêves d’émancipation généralisée, même si le monde judiciaire commence à tiquer face aux abus collatéraux du féminisme, notamment dans les cas de divorce, et aux abus nés des nouvelles discriminations, inversées sous prétexte qu’elles étaient au départ positives. C’est la raison pour laquelle Wilders reçoit un certain soutien d’Amérique, où le « Washington Times » réclame son acquittement dans le procès que lui intente un procureur néerlandais pour islamophobie. « The Economist » ne participe pas à l’euphorie pro-Wilders de ces cénacles américains ; sa position est la suivante : « Les Américains (et les Européens) devraient se tenir sur leurs gardes et ne pas embrasser les thèses de M. Wilders. S’opposer à l’idéologie islamiste la plus violente est une position légitime, et même nécessaire ; attaquer l’islam et le Coran est une stupidité dangereuse qui contribue à affaiblir la civilisation que M. Wilders prétend défendre ». Nous avons là une position ambivalente, ni chair ni poisson, typique du libéralisme diffus qui gouverne l’Occident et empêche toute prise de décision claire et tranchée. Pour nous, il ne s’agit pas de copier Wilders ou d’applaudir ses discours et tirades sans restrictio mentis. Nous n’intervenons pas dans un discours religieux qui n’a pas ses sources en Europe car nous n’en avons ni le droit moral ni ne possédons les compétences théologiques ad hoc, et aussi parce que nous nous en foutons : nous entendons simplement protéger l’esprit européen contre tout débordement issu de religiosités étrangères qui posent tout ce qui ne procède pas d’elles comme « impie » et, par suite, comme un fatras dont il faut se débarrasser, par le fer et le feu s’il le faut. Admettre de telles positions, c’est ouvrir la voie à la dislocation d’une société (1), tout comme le fait d’avoir admis, il y a trois ou quatre décennies, les entreprises de décomposition de nos sociétés par les idéologies soixante-huitardes dont se targue Wilders, le « libéral radical ». S’opposer à l’islamisme, c’est s’opposer à l’idée de « djalliliyah », qui déclare la guerre à tout ce qui procède de matrices antérieures à l’islam, y compris en terre d’islam, dont notre droit romain, nos autres systèmes de droit, nos héritages, nos littératures, nos mythologies, nos traditions culinaires, nos modernisations diverses, etc.

- Le législateur a cru bon, et nous ne reviendrons pas là-dessus, de criminaliser toute attitude « raciste » consistant à dénigrer puis à discriminer tout ce qui ne provient pas de notre « race ». Donc, pour ne pas appliquer deux poids deux mesures, il doit aussi criminaliser toutes les attitudes qui considèrent comme impies les traditions les plus naturelles et les plus innocentes qui émanent de notre Europe, ou d’autres aires de civilisation, et sapent de la sorte l’harmonie sociale souhaitée par tous. Dans ce cas, il y aurait équilibre et non plus ce déséquilibre actuel qui vicie la bonne marche du vivre en commun. Il ne s’agit donc pas d’attaquer le Coran ou l’islam, ce qui serait aussi incongru que d’attaquer le bouddhisme ou les « Rêveries d’un promeneur solitaire » de Jean-Jacques Rousseau. Il ne s’agit pas non plus d’aller bricoler des mises en scène, comme en Floride, où un fondamentaliste protestant fou annonce à cors et à cris qu’il va brûler le Coran dans une sorte d’autodafé hypermédiatisé et qui change d’avis après un simple coup de fil d’Obama, lequel apparaît ainsi comme le grand réconciliateur. Vous avez dit manipulation médiatique ? Il s’agit de vivre en harmonie en Europe selon des mœurs européennes, d’empêcher que les dispositions pratiques et communément admises dans nos sociétés, prises par l’effet des acquis sociaux ou par le truchement de législations européennes, ne soient battues en brèche par des fondamentalistes, quels qu’ils soient. Saboter un cours de dessin sous prétexte qu’on ne peut pas représenter des êtres vivants, saboter un cours de musique sous prétexte que Mozart ou Beethoven ont abordé des thèmes profanes, saboter un cours de gymnastique sous prétexte que l’on ne peut zyeuter l’épiderme d’un mollet ou d’une cuisse, saboter un voyage scolaire sous prétexte qu’une gamine ne peut s’éloigner de son domicile de plus de 70 km sans être accompagnée de son paternel, de son frérot ou de son tonton sont des attitudes qui doivent être sévèrement sanctionnées : six mois de trou pour le père, six mois de trou pour la mère, pas d’allocs pendant deux ans, expulsion immédiate des illuminés qui incitent à ce genre de comportement avec confiscation de leurs biens sur le territoire, et un séjour de six mois dans un pensionnat de bonne tenue pour la gamine, histoire de la mettre à l’abri des élucubrations de fous furieux, de parents indignes ou ignorants. Ce n’est pas du racisme ou de la discrimination : c’est une défense du droit à l’expression picturale, c’est une défense de la liberté des corps et du droit à la santé par le sport et l’éducation physique, c’est une défense du droit des filles à avoir une formation scolaire complète et à ne pas subir de discriminations dues à leur sexe. De même, venir renifler l’assiette de son voisin pour voir si les aliments sont licites ou illicites selon des critères qui n’ont jamais été d’application en Europe, refuser la convivialité naturelle des commensaux sous ces mêmes prétextes, sont des attitudes nuisibles au vivre en commun, qui doivent, elles aussi, interpeler le législateur (2). Point à la ligne. Ceux qui veulent discuter ne trouveront pas en nous des interlocuteurs. On leur indiquera tout simplement la porte de sortie. Et toute récidive dans les dénis d’éducation, que nous venons de mentionner, double les peines. Quant à la petite criminalité, cet ensemble de « faits divers » selon les édiles pourries de la Région bruxelloise, il s’agit de ne pas la tolérer et de s’inspirer du train de lois que rendra possible le prochain référendum suisse, qui se tiendra bientôt : son objectif est d’augmenter les motifs d’expulsion. Tout simplement. La vox populi helvétique donnera son avis, sans le filtre incapacitant des partis et de leurs folies idéologiques. Donc en tout bon et serein esprit démocratique.

- Reste une petite question coquine : que vont faire les lamentables loques politiciennes wallonnes ou flamandes inféodées à un parti allié à la SPD de Sarrazin et de Schmidt ou à la démocratie chrétienne de Merkel ? Se mettre au diapason de leurs grands frères allemands ? Ou continuer sur leur lancée et ajouter moultes perles au florilège déjà débordant de leurs sottises et inconséquences ? Pour les ganaches politiciennes de la partie méridionale du pays, il est heureux que le monde médiatique belge francophone se soit isolé dans une tour d’ivoire dûment hermétisée, ne compte que des encartés ou de médiocres pistonnés dans ses rangs qui ne brillent pas par leur formation intellectuelle ni surtout par leur ouverture aux langues étrangères et au vaste monde en général : ce qui se passe en Allemagne, gigantesque trou noir en lisière des Fagnes pour nos pseudo-élites intellectuelles et médiatiques, n’arrive pas aux oreilles des Wallons et des Bruxellois francophones. On ne verra pas de sitôt Joëlle Milquet s’aligner sur le discours pourtant fort modéré de Merkel : certes, si d’aventure elle le faisait, elle risquerait de perdre son électorat subsaharien de Bruxelles, au profit de la grande stratégie de séduction de tous les migrants préconisée par le socialiste Philippe Moureaux, mais elle regagnerait des légions d’électeurs dans les bonnes provinces wallonnes du Namurois et du Luxembourg, voire du Brabant, ce qui lui permettrait de tailler de solides croupières aux libéraux et de gouverner avec ses chers socialistes, condamnant ainsi le gros Louis Michel, son gamin et l’imbuvable Reynders à vasouiller longtemps dans une opposition stérile. On ne verra pas davantage se dresser un socialiste intelligent pour envoyer les panades idéologiques insipides des Moureaux, Onkelinckx et autres Di Rupo à la poubelle nauséabonde et putride de l’histoire, comme a osé le faire Sarrazin à Berlin, en stigmatisant les insanités « politiquement correctes » de ses coreligionnaires de la SPD et en flanquant ainsi un formidable coup de pied dans la fourmilière. Tous les citoyens de raison ont acquiescé.

Note :

(1) Cette attitude a été celle, successive, de Nasser, Sadat et Moubarak en Egypte : les frères musulmans, issus de la mouvance d’Al-Banna, critiquaient la modernisation du pays, faisant ainsi le jeu d’Israël et des Etats-Unis, du moins du temps de Nasser, et constituaient, selon les nationalistes modernistes égyptiens, une « tumeur cancéreuse » pour la nation. Al-Banna et son successeur Al-Qutb évoquaient la notion de « djalliliyah » en désignant Nasser comme un nouveau « Pharaon » donc comme un « déviant » qui renouait avec des principes antérieurs à l’islam.

(2) Ce genre d’attitude ne concerne pas seulement la viande de porc, dont les saucisses Zwan qu’un jour, en la présence d’un vieux copain, un militant socialiste bruxellois offrait à l’assemblée multiethnique convoquée par son parti (Cudell en tête). Elle concerne aussi le beurre que l’on utilise généreusement dans la confection des tartes au sucre de Chaumont-Gistoux. Dans une assemblée encore plus  multiculturelle, on a vu intervenir une mégère qui a empêché toutes ses coreligionnaires de croquer à belles dents cette sympathique spécialité du Brabant wallon. Et voilà qu’est décrétée « haram » (et non « halal ») la tarte au sucre de Chaumont-Gistoux ! Le même ostracisme est appliqué au cramique (pain au beurre et aux raisins, pour nos amis hexagonaux) : nos pensionnés qui vivent dans certains quartiers en sont définitivement privés ! Et si un militant wallon refusait de déguster un biscuit marocain, gentiment offert, sous prétexte qu’il n’est pas fait avec du bon beurre, donc fade, insipide et immangeable ? Commettrait-il un acte « raciste », donc délictueux, en refusant la convivialité ambiante ? Les enfants et les jeunes adorent les bonbons : rien de nouveau sous le soleil. La Belgique, nous disaient maints Français qui, enfants, avaient séjourné à Bruxelles dans les années 50 et 60, était le paradis des amateurs de bonbons : petites barres sûres acidulées car toutes trempées d’acide citrique, lards en guimauve, lacets en réglisse, et j’en passe. Tout cela est encore disponible. Et les jeunes issus de l’immigration en raffolent. Or voilà que certains fondamentalistes viennent leur dire que ce n’est pas « halal », que cela contient des résidus de porc, de « halouf ». Finis les bonbons. Et les enfants non musulmans de le répéter pour ne pas partager le paquet de « nounours qui piquent » avec leurs condisciples musulmans. Où va la convivialité souhaitée par tous ? Vous voulez offrir un bonbon à un sympathique petit galopin venu d’Afrique du Nord et vous risquez de vous faire lapider par un illuminé ou de subir les foudres de la justice inspirée par la Loi Moureaux, si vous lui répondez de travers ou si vous lui collez une claque parce qu’il vous a adressé l’une de ses sympathiques injures, devenues courantes à Bruxelles comme « fils de p. » ou « enc.. de ta mère » ; elles remplacent les truculents « smeirlap », « stoemerik », « onnüzeleir », « labbekak » ou « afgelekte ballekeskop » des temps jadis, quand « Virgile » composait un dialogue en « brüsseleir » dans chaque livraison du « Pourquoi pas ? ». J’omets ici à dessein, pour éviter tout quiproquo, le très trivial « afkrapsel van mettekou’s klüüte » (= « raclure de couilles de singe/de cercopithèque »), qui s’adressait prioritairement, au départ, aux enfants dont les pères n’avaient pas bonne réputation, et qui

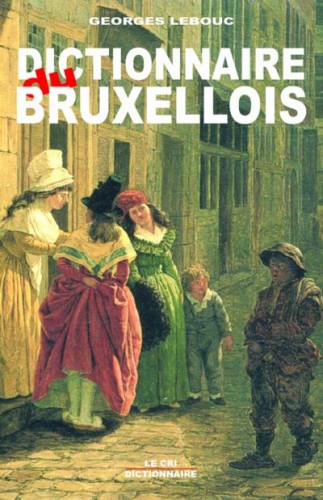

multiculturelle, on a vu intervenir une mégère qui a empêché toutes ses coreligionnaires de croquer à belles dents cette sympathique spécialité du Brabant wallon. Et voilà qu’est décrétée « haram » (et non « halal ») la tarte au sucre de Chaumont-Gistoux ! Le même ostracisme est appliqué au cramique (pain au beurre et aux raisins, pour nos amis hexagonaux) : nos pensionnés qui vivent dans certains quartiers en sont définitivement privés ! Et si un militant wallon refusait de déguster un biscuit marocain, gentiment offert, sous prétexte qu’il n’est pas fait avec du bon beurre, donc fade, insipide et immangeable ? Commettrait-il un acte « raciste », donc délictueux, en refusant la convivialité ambiante ? Les enfants et les jeunes adorent les bonbons : rien de nouveau sous le soleil. La Belgique, nous disaient maints Français qui, enfants, avaient séjourné à Bruxelles dans les années 50 et 60, était le paradis des amateurs de bonbons : petites barres sûres acidulées car toutes trempées d’acide citrique, lards en guimauve, lacets en réglisse, et j’en passe. Tout cela est encore disponible. Et les jeunes issus de l’immigration en raffolent. Or voilà que certains fondamentalistes viennent leur dire que ce n’est pas « halal », que cela contient des résidus de porc, de « halouf ». Finis les bonbons. Et les enfants non musulmans de le répéter pour ne pas partager le paquet de « nounours qui piquent » avec leurs condisciples musulmans. Où va la convivialité souhaitée par tous ? Vous voulez offrir un bonbon à un sympathique petit galopin venu d’Afrique du Nord et vous risquez de vous faire lapider par un illuminé ou de subir les foudres de la justice inspirée par la Loi Moureaux, si vous lui répondez de travers ou si vous lui collez une claque parce qu’il vous a adressé l’une de ses sympathiques injures, devenues courantes à Bruxelles comme « fils de p. » ou « enc.. de ta mère » ; elles remplacent les truculents « smeirlap », « stoemerik », « onnüzeleir », « labbekak » ou « afgelekte ballekeskop » des temps jadis, quand « Virgile » composait un dialogue en « brüsseleir » dans chaque livraison du « Pourquoi pas ? ». J’omets ici à dessein, pour éviter tout quiproquo, le très trivial « afkrapsel van mettekou’s klüüte » (= « raclure de couilles de singe/de cercopithèque »), qui s’adressait prioritairement, au départ, aux enfants dont les pères n’avaient pas bonne réputation, et qui  revendiquaient cet héritage par leur méconduite. Qu’on le veuille ou non, elle faisait partie du répertoire des injures bruxelloises, répertoire rabelaisien et baroque que nous devons à une culture vaguement hispanisée au 17ème siècle, où la tendance était au langage cru, contrairement à la France, qui se cherchait, sous Louis XIV, des formes policées, destinées à dompter la noblesse et le peuple, prompts aux frondes ou aux jacqueries. Aucune législation ou directive n’a cependant interdit l’emploi de cette injure haute en couleurs, contrairement aux termes habituels de « macaque » et de « bougnoul » que la police bruxelloise a reçu l’ordre de bannir définitivement de son vocabulaire quand elle s’adresse aux migrants. Le « mettekou » à Bruxelles, ou le « marticot » à Gand, sont ces petits singes à queue longue qui accompagnaient les joueurs d’orgue de Barbarie dans les rues et quémandaient des piécettes aux passants, armés d’une tirelire et affublés d’oripeaux comiques. Dans sa série « Jo, Zette et Jocko », Hergé a croqué une de ces scènes en fourrant le singe Jocko dans un uniforme rouge grotesque, lorsqu’il est recueilli par un joueur d’orgue de Barbarie après avoir perdu ses jeunes maîtres.

revendiquaient cet héritage par leur méconduite. Qu’on le veuille ou non, elle faisait partie du répertoire des injures bruxelloises, répertoire rabelaisien et baroque que nous devons à une culture vaguement hispanisée au 17ème siècle, où la tendance était au langage cru, contrairement à la France, qui se cherchait, sous Louis XIV, des formes policées, destinées à dompter la noblesse et le peuple, prompts aux frondes ou aux jacqueries. Aucune législation ou directive n’a cependant interdit l’emploi de cette injure haute en couleurs, contrairement aux termes habituels de « macaque » et de « bougnoul » que la police bruxelloise a reçu l’ordre de bannir définitivement de son vocabulaire quand elle s’adresse aux migrants. Le « mettekou » à Bruxelles, ou le « marticot » à Gand, sont ces petits singes à queue longue qui accompagnaient les joueurs d’orgue de Barbarie dans les rues et quémandaient des piécettes aux passants, armés d’une tirelire et affublés d’oripeaux comiques. Dans sa série « Jo, Zette et Jocko », Hergé a croqué une de ces scènes en fourrant le singe Jocko dans un uniforme rouge grotesque, lorsqu’il est recueilli par un joueur d’orgue de Barbarie après avoir perdu ses jeunes maîtres.

14:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, politique internationale, actualité, europe, affaires européennes, pays-bas, allemagne, immigration, islam, islamisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gianfranco Fini, itinéraire d'un mondialiste

La légende veut que Gianfranco Fini ait décidé de s’engager en politique lorsqu’en 1968, à l’âge de 16 ans, des gauchistes bolognais l’ont empêché d’assister à une représentation du film Les bérets verts de John Wayne. Arrivé à Rome quelques années plus tard, il y rencontre la femme de Giorgio Almirante, Donna Assunta Almirante, qui le présente à son mari alors secrétaire du MSI, le parti néo-fasciste italien. Il devient en 1977 président du Front de la jeunesse, l’organisation des jeunes du MSI. Ses méthodes expéditives de l’époque font sourire ceux qui l’entendent maintenant déplorer « l’atmosphère de caserne » imposée par Berlusconi dans son nouveau parti, le Pdl [Il popolo della libertà]. Il est entre autres l’un de ceux qui décident de l’exclusion du MSI de Marco Tarchi, représentant de la Nouvelle Droite italienne en 1981 (1).

Naviguant habilement entre les différents courants, Fini s’impose comme secrétaire national du MSI en 1987 et en recueillera plus tard l’héritage symbolique… ainsi que la gestion de ses actifs financiers (2). C’est en 1993 qu’il parvient à une grande notoriété en arrivant en tête des candidats de droite aux élections municipales à Rome. Même si Rome avait toujours été – avec le sud de l’Italie – une des places fortes du MSI, personne n’imaginait qu’il pouvait rassembler plus de 46% des voix au second tour, battu par le rassemblement des gauches et du centre représentés par le centriste Francesco Rutelli (3). A cette époque il se déclare toujours mussolinien et déclare à La Stampa en 1994 que « Mussolini fut le plus grand homme d’Etat du XXe siècle ».

2/ Vers la repentance

Considérant que le MSI est toujours ostracisé sur le plan intérieur comme sur le plan international, Fini décide, sur une idée juste, de rompre avec le fascisme en transformant le vieux MSI en un nouveau parti. C’est en janvier 1995 qu’il convoque un congrès extraordinaire à Fiuggi. Habilement le MSI change de nom et devient l’Alliance Nationale (Alleanza nazionale), devenant un parti post-fasciste. Non moins habilement il garde le symbole du parti, « la flamme tricolore », qui rassure tant les vieux barbons du parti que les jeunes têtes vides, tous plus attentifs à l’étiquette de la bouteille qu’à son contenu.

Une première visite à Auschwitz en 1999 se solde par un échec lorsque des anarchistes locaux le bombardent d’œufs et de tomates. Il sera plus heureux en 2003 à Yad Vashem où il rencontre Ariel Sharon et visite le Mémorial en condamnant violemment le fascisme : « Le fascisme a fait partie du mal absolu… il faut dénoncer les pages de honte écrites dans notre histoire passée. Il le faut pour bien comprendre les raisons pour lesquelles tant d’italiens ont été entraînés par l’indifférence, la mollesse et la vilenie et qui en 1938 n’ont rien fait contre les infâmes lois raciales voulues par le fascisme. » Kippa sur la tête, Fini rencontre Ariel Sharon qui le déclare un « bon ami d’Israël ». Il deviendra un habitué de Yad Vashem, y retournant encore en juin 2010 où il ravive la flamme du Mémorial en compagnie du président des communautés juives d’Italie.

3/ Les gloires de la République

La conversion habile du MSI en Alliance Nationale pourrait être une belle et bonne opération politique. Un aggiornamento vis-à-vis des vieux barons historiques du fascisme était nécessaire et le parti avait un grand besoin de renouvellement. Une politique d’alliance avec les autres mouvements de droite, au premier plan Berlusconi et ses amis, pouvait être une tentative raisonnable pour obtenir des pouvoirs et influencer les autorités dans un sens favorable au peuple italien et aux valeurs européennes. C’est l’appétit pour le pouvoir et ses ors qui va proprement lessiver l’appareil idéologique de l’Alliance Nationale.

La carrière de Fini est stratosphérique dès son alliance avec Berlusconi. Il est vice-président du Conseil des ministres dans le deuxième gouvernement Berlusconi (2001) puis ministre des Affaires étrangères (2004). A la veille des élections législatives de 2008, Alliance Nationale fusionne avec Forza Italia, le parti de Berlusconi, pour former le Pdl qui remporte brillamment les élections. Grâce à son alliance avec Berlusconi, Fini obtient son bâton de maréchal en étant élu président de la Chambre des députés. Il devient le troisième personnage de l’Etat.

4/ La conversion idéologique

Tout pourrait être pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles si Fini ne se rapprochait chaque jour un peu plus du discours des élites mondialisées. Dès février 2004, il s’était déclaré partisan du vote des immigrés extra-européens, ayant un titre de séjour, aux élections municipales, provoquant des remous dans son parti. Il reviendra de nombreuses fois sur le sujet, en particulier le 22 septembre 2010 dans le quotidien Libero : « C’est une question civique de comprendre l’importance de la question de la citoyenneté pour les enfants d’immigrés. Comment ne pas comprendre qu’attendre leurs 18 ans pour accorder la nationalité aux enfants arrivés très jeunes chez nous nous expose au risque qu’ils s’entendent dire “Tu es autre”. Voulons-nous nier leur droit de se sentir orgueilleusement italiens, seulement parce qu’au siècle dernier existait la loi du sang et du sol ? ». Il ne faisait que reprendre des déclarations faites un an plus tôt où il demandait – au scandale de la Ligue du Nord qui le traitait de fou – un large accès des clandestins au système de santé sur le modèle français.