Les résultats de la libération et de l'épuration en Belgique

Les résultats de la libération et de l'épuration en Belgique

Archives du "CRAPOUILLOT" - 1995

Sans nul doute, la collaboration a connu une plus grande ampleur en Belgique qu'en France. En mai 1940, les services de la Sûreté belge et les autorités françaises commettent une maladresse de taille en arrêtant tous les partisans de la paix ou de la neutralité qui «ne voulaient pas mourir pour Dantzig»: les communistes, juifs de nationalité allemande, italiens anti-fascistes, nationalistes flamands, rexistes et partisans de Joris Van Severen, le «national-solidariste thiois», chef d'un «ordre militant», purement idéaliste, sublime et patriotique. Les policiers belges livrent leurs co-nationaux aux Français qui les traînent de Dunkerque au pied des Pyrénées en leur faisant subir les pires sévices: Léon Degrelle et René Lagrou (nationaliste flamand), qui ont survécu de justesse à ce calvaire nous ont laissé des témoignages poignants: Ma guerre en prison (éd. Ignis, Bruxelles, 1941) et Wij Verdachten (= “Nous, les suspects”, Steenlandt, Bruxelles, 1941). Joris Van Severen et son adjoint Jan Ryckoort sont abattus, avec une vingtaine d'innocents, à la sortie du kiosque d'Abbeville, où on les avait enfermés. Après la capitulation de l'armée belge et du roi Léopold III, Paul Reynaud fustige le souverain en usant d'un vocabulaire particulièrement maladroit et, du coup, les réfugiés flamands et wallons sont mal accueillis en France, ce qui ruine trente ans d'amitié franco-belge.

Les prisonniers politiques de mai 1940 reviennent au pays animés par un ressentiment dont on ne mesure plus guère l'ampleur (1). L'ancienne solidarité franco-belge, sévèrement critiquée par le mouvement flamand pendant l'entre-deux-guerres, fait place à une germanophilie qui conduit une frange de l'opinion, favorable aux personnalités arrêtées et déportées dans les camps pyrénéens, à réclamer aux Allemands le retour des deux départements (Nord, Pas-de-Calais), enlevés aux Pays-Bas par Louis XIV et considérés comme d'anciennes «terres impériales». Ces départements sont effectivement placés sous l'égide du gouverneur militaire allemand de Bruxelles, mesure ambigüe destinée à calmer les esprits, sans offenser Vichy. Un an plus tard, la «croisade anti-bolchévique», avec le départ de la «Légion Wallonie» de Degrelle pour le front russe, va éclipser cette pré-collaboration francophobe et inaugurer un «européisme» national-socialiste, qui reprend à son compte certains accents de l'internationale socialiste. Une bonne part de la collaboration nouvelle ne repose plus sur des réminiscences historiques ou des ressentiments personnels, mais sur une admiration du système social allemand, basé sur la notion de Volksgemeinschaft, de «communauté populaire». Les groupes collaborateurs les plus extrémistes sont d'ailleurs issus de la gauche et de l'extrême-gauche, où les réflexes patriotiques classiques ne jouaient plus beaucoup: pour ces militants, l'allégeance allait au pays qui avait le système social le plus avantageux pour la classe ouvrière, en l'occurrence, l'Allemagne, mère-patrie de la social-démocratie. Et quand Degrelle proclame que les «Wallons sont des Germains de langue romane», ce n'est pas qu'une vile flatterie à l'égard du vainqueur, mais une volonté tactique 1) de participer à un ensemble politique «impérial», où les «Pays-Bas autrichiens», qui allaient devenir la Belgique en 1830, avaient joué un rôle important, notamment sur le plan militaire, et 2) de ne pas être exclus, en tant que Wallons, d'un «ordre social» qui séduisait les masses ouvrières du «Pays Noir», dont l'idéologie était «sociale-démocrate» à la mode allemande et dont le type de vie était très proche de ceux de la Ruhr ou de la Sarre. Mines et sidérurgie forgent une solidarité implicite qui va au-delà de tous les autres clivages.

Ces quelques faits montrent que la collaboration n'allait pas se limiter aux seuls mouvements nationalistes, mais se capillariser dangereusement dans tout le corps social. Le gouvernement Spaak-Pierlot —ou du moins ses vestiges d'après la tourmente— qui s'était transplanté à Londres, percevait le danger du clivage insurmontable qui se dessinait en Belgique: deux camps antagonistes se faisaient face, les partisans de l'ordre ancien (toutes oppositions sociales sublimées) et les partisans de l'«Ordre Nouveau». Entre les deux, un établissement fidèle au Roi qui tente d'imposer une voie médiane, de sauver l'indépendance du pays, d'avancer quelques-uns de ses pions dans une certaine collaboration «nationaliste de droite». Mais cet établissement demeure hostile à la IIIième République, au gouvernement de Londres, aux communistes et, au sein de la collaboration, aux nationalistes flamands indépendantistes et «républicains». Il se méfie bien sûr des autorités proprement nationales-socialistes et table sur les éléments traditionnels et conservateurs de la diplomatie et de l'Etat allemands.

Dans la rue et les campagnes, surtout à partir de 1943, règne une atmosphère de guerre civile: rexistes et nationalistes flamands, ainsi que les membres de leurs familles, sont abattus sans autre forme de procès, sans distinction d'âge ou de sexe. En 1944, les collaborateurs passent à la contre-offensive qui, à son tour, entraîne de nouvelles représailles: la spirale atteint son horreur maximale à Courcelles en août 1944, quand la «Brigade Z» du parti rexiste venge cruellement la mort des siens, notamment l'assassinat du maire de Charleroi et de sa famille, en exécutant sommairement 27 personnes (2).

Ce formidable imbroglio aurait dû, après la victoire des armes anglaises et américaines, être démêlé par une justice sereine, patiente, douée de beaucoup de tact. Il n'en fut rien. Personne n'a mieux stigmatisé cette «justice de roi nègre» que le Professeur Raymond Derine, un éminent juriste de l'Université Catholique de Louvain (3). La justice militaire de l'épuration est une honte pour la Belgique, explique ce juriste, pour quatre faisceaux de raisons:

1) Le gouvernement de Londres prépare dès 1942 une épuration sévère, sans plus avoir le moindre contact physique avec la Belgique occupée et sans comprendre les motivations réelles, et si complexes, des futurs réprouvés. Paul Struye, Président du Sénat et résistant, écrira dans ses mémoires: “les 20.000 héros revenant de Londres et découvrant en Belgique 8.000.000 de suspects dont 4.000.000 au moins de coupables” (4). La collaboration fonctionnera dès lors à coup de lois rétroactives, hérésie juridique dans tout Etat de droit.

2) Les juridictions d'exception sont essentiellement militaires: elles ont donc tendance à réclamer des peines maximales. Dans ces excès, le ressentiment des vaincus de 1940 et des pensionnaires des Oflag, appelés à prononcer les peines, a joué un rôle prépondérant. Ces militaires n'avaient pas eu de contact avec la Belgique réelle et n'avaient vécu la guerre qu'au travers de fantasmes répétés à satiété pendant de longues années d'inactivité forcée.

3) La nomination de substituts très jeunes et inexpérimentés, tentés de faire du zèle en matière de répression.

4) Enfin, en Flandre, les magistrats civils et militaires appelés à juger les faits de collaboration sont majoritairement issus de la bourgeoisie francisée, procédurière, marchande, généralement inculte, confinée dans l'étroitesse d'esprit de son pauvre unilinguisme et hostile à toute intellectualité; ces hommes vont tout naturellement être tentés d'éradiquer définitivement une idéologie populaire, intellectuelle, polyglotte, donc ouverte au monde, et plus honnête dans ses pratiques: le nationalisme de libération flamand, opiniâtre et infatigable, qui contestait leur pouvoir à la racine. Avec un tel ressentiment, ces individus ne pouvaient évidemment prononcer une justice sereine. Mais la répression frappera plus durement les intellectuels francophones que leurs homologues flamands. Pour plusieurs raisons: le vivier intellectuel flamand était presque entièrement “contaminé” par des éléments idéologiques que l'établissement considérait “subversifs” par définition tel le populisme romantique qui mettait le peuple au-dessus de toutes les instances étatiques et générait ainsi une contestation permanente de l'Etat belge calqué à l'époque sur le modèle centraliste jacobin. La répression a certes frappé les intellectuels flamands, plus nombreux que leurs collègues wallons, mais les condamnations à mort ont été rares et aucune n'a été suivie d'exécution. Le poète Wies Moens, le poète et humoriste Bert Peleman, le prêtre, théologien, philosophe et historien de l'art Cyriel Verschaeve ont été condamnés à mort: Peleman a été grâcié, Moens a fui en Hollande (les autorités néerlandaises ont refusé de l'extrader), Verschaeve s'est réfugié dans un couvent tyrolien (des militants flamands ramèneront sa dépouille dans son village en 1975). Beaucoup d'écrivains ont été arbitrairement arrêtés, emprisonnés voire maltraités, dans les premières semaines de la libération, mais n'ont été ni jugés ni poursuivis ni condamnés. Ils ont toutefois gardé une ineffaçable rancune contre l'Etat et se sont juré de lui faire payer les avanies subies, même les pécadilles: l'Etat belge n'a plus reçu l'aval de l'intelligentsia dans son ensemble, qui n'a plus cessé de le dénigrer, de répandre un “mauvais esprit” et d'en saper les assises. En revanche, les responsables politiques flamands, grands idéalistes, payent le prix du sang; le martyrologue est aussi long qu'épouvantable, surtout quand on connaît la probité morale des condamnés: Leo Vindevogel, Theo Brouns, Lode Huyghen, Marcel Engelen, Karel De Feyter, Lode Sleurs, August Borms...

La répression contre les intellectuels, surtout en Wallonie, prendra, dans ce contexte, une tournure dramatique et particulièrement cruelle, comme si le pouvoir, détenu par des classes en déclin, voulait éliminer par tous les moyens ceux qui, par leurs efforts, étaient la preuve vivante de son infériorité culturelle, c'est-à-dire de son infériorité absolue. Paul Colin, le brillant critique d'art qui introduisit l'expressionnisme allemand à Bruxelles et à Paris, le plus talentueux journaliste du pays à qui l'on doit une merveilleuse histoire des Ducs de Bourgogne, est abattu comme un chien dans son bureau à Bruxelles en 1943, son remplaçant Paul Herten sera fusillé en octobre 1944, dans des conditions abominables, qu'a dénoncées l'ancien résistant Louis De Lentdecker, écœuré par l'hystérie de cette époque (5). Le philosophe José Streel, qui avait pourtant abandonné la collaboration en 1943, est fusillé en 1946 (6) , de même que les journalistes Victor Meulenyser et Jules Lhoste. Pierre Daye, correspondant de Je suis partout, parvient à fuir en Argentine. Raymond de Becker, correspondant avant-guerre de la revue Esprit, écope de vingt ans de bagne, de même que Henri De Man, un des plus grands théoriciens socialistes du siècle. Robert Poulet est condamné à mort et attendra sa grâce pendant 1056 jours d'isolement, pour ensuite émigrer à Paris et offrir son grand talent à la presse non-conformiste de France. Parmi les écrivains «prolétariens», d'origine communiste ou socialiste, Pierre Hubermont, animateur des “Cercles Culturels Wallons”, est condamné à vingt ans de travaux forcés et sa carrière est définitivement brisée; son jeune disciple Charles Nisolles est fusillé en 1947. René Baert est abattu par des militaires belges en Allemagne en 1945. Son ami le peintre surréaliste Marc Eemans, qui n'a écrit que des articles sur les arts, le tourisme et les traditions populaires, est condamné à huit ans de prison (il en fera quatre). Le brillant germaniste Paul Lespagnard est également fusillé. Le sublime Michel de Ghelderode est insulté, humilié publiquement et chassé de son modeste emploi de fonctionnaire municipal à Schaerbeek. Félicien Marceau se réfugie à Paris, où il deviendra académicien. Simenon, le père du fameux Maigret, se replie à Genève. Hergé, le créateur de Tintin, est importuné à plusieurs reprises (7) et devra aller vivre sur les rives helvétiques du Lac Léman pendant quelque temps; son collègue, l'inimitable caricaturiste Paul Jamin (alias “Jam” puis “Alidor”) est condamné à mort mais heureusement ne sera pas exécuté: octogénaire avancé aujourd'hui, sa verve et son coup de crayon rehaussent toujours les pages de l'hebdomadaire satirique bruxellois Père Ubu. L'intelligentsia francophone non-conformiste fut littéralement décapitée à la suite de la répression, qui réussit là un coup de maître: plus personne ne peut se faire l'avocat des réprouvés en dehors des frontières, en usant d'une langue très répandue sur la planète.

Les personnalités qui ont émis des critiques sévères à l'encontre de la justice répressive belge, ne nient pas pour autant la nécessité de punitions justes et appropriées, surtout pour trois motifs: 1) Le soutien apporté aux manœuvres arbitraires de l'ennemi, qui ont causé des dommages à la population ou lui ont apporté des souffrances inutiles; en clair, cela signifie réclamer des peines exemplaires pour les auxiliaires de la police allemande, surtout ceux qui ont agi pour des mobiles vénaux; 2) Le soutien apporté à l'armée ennemie après la libération du territoire en septembre 1944 (notamment au cours de l'offensive von Rundstedt dans les Ardennes); 3) Les actions qui ne sont pas moralement avalisables (dénonciations vénales, etc.). Ces trois faisceaux de motifs qu'avançait l'Action Catholique auraient permis une répression modérée, qui n'aurait pas laissé de séquelles psychologiques graves dans la population ni induit une frange de l'intelligentsia dans un négativisme permanent et systématique. Malheureusement ces suggestions humanistes restèrent lettre morte.

Les personnalités qui ont émis des critiques sévères à l'encontre de la justice répressive belge, ne nient pas pour autant la nécessité de punitions justes et appropriées, surtout pour trois motifs: 1) Le soutien apporté aux manœuvres arbitraires de l'ennemi, qui ont causé des dommages à la population ou lui ont apporté des souffrances inutiles; en clair, cela signifie réclamer des peines exemplaires pour les auxiliaires de la police allemande, surtout ceux qui ont agi pour des mobiles vénaux; 2) Le soutien apporté à l'armée ennemie après la libération du territoire en septembre 1944 (notamment au cours de l'offensive von Rundstedt dans les Ardennes); 3) Les actions qui ne sont pas moralement avalisables (dénonciations vénales, etc.). Ces trois faisceaux de motifs qu'avançait l'Action Catholique auraient permis une répression modérée, qui n'aurait pas laissé de séquelles psychologiques graves dans la population ni induit une frange de l'intelligentsia dans un négativisme permanent et systématique. Malheureusement ces suggestions humanistes restèrent lettre morte.

A partir de septembre 1943, la terreur prend une ampleur considérable; en 1944, elle fera 740 victimes politiques (principalement des collaborateurs). Le nombre d'actes de pur banditisme atteint des proportions jamais vues depuis l'âge sinistre des guerres de religion. Paul Struye était attéré: «Le respect de la vie humaine a disparu. On tue pour un rien. Il arrive qu'un homme soit abattu comme un chien sans qu'on sache s'il est victime de justiciers patriotes, de rexistes ou nationalistes flamands, de vulgaires gangsters, d'une vengeance individuelle ou simplement d'une erreur sur la personne. Des gens armés et masqués (...) terrorisent certaines régions, y introduisant des procédés de ku-klux-klan qu'on n'y avait jamais connus ou cru possibles» (8).

Après la conquête-éclair du territoire belge par les armées britanniques à l'Ouest et américaines à l'Est, des individus mus par une «colère populaire spontanée», surtout orchestrée par les communistes, procèdent à des arrestations en masse, non seulement de collaborateurs, mais de membres innocents de leurs familles ou de simples patriotes dont les opinions de droite étaient connues. Les hommes politiques modérés des partis traditionnels (libéraux, socialistes, catholiques) sont scandalisés et multiplient les protestations, parfois véhémentes sans rien pouvoir changer à la situation; le catholique Verbist s'écrie à la Chambre, fustigeant la “résistance” de l'après-occupation: «Les bourreaux nazis ont fait école» (9). Ces arrestations étaient perpétrées par des personnes privées ou des organismes partisans qui n'avaient aucun pouvoir de justice et n'agissaient que de leur propre chef. 50.000 à 100.000 personnes s'entassaient dans les prisons, dans des camps de concentration improvisés, dans les cages du jardin zoologique d'Anvers, dans les écoles réquisitionnées, etc., alors que les principaux collaborateurs s'étaient repliés en Allemagne, continuaient le combat sur le front de l'Est ou travaillaient dans les usines du Reich! Jamais les auteurs de ces actes de terrorisme n'ont été jugés pour leurs crimes et pour s'être arbitrairement substitué à l'Etat ou à ses services de police.

Le 17 décembre 1942, le gouvernement de Londres, agissant sans l'assentiment d'un Parlement élu (!), modifie les articles de loi réprimant l'intelligence avec l'ennemi, en réintroduisant la peine de mort et surtout en remplaçant les termes anciens (“a favorisé les desseins de l'ennemi dans une intention méchante”) par un terme nouveau, plus vague et permettant toutes les interprétations (“sciemment”). Les prévenus seront donc jugés sur des lois rétroactives non sanctionnées par un Parlement. En mai 1944, les “Londoniens” décident de nouveaux renforcements qui ne seront publiés que le 2 septembre, un jour avant l'arrivée des chars de Montgomery à Bruxelles: les condamnés perdront leurs droits civiques pour au moins dix ans, ne pourront plus devenir fonctionnaires, être jurés, experts ou témoins, faire partie d'un conseil de famille, etc. ni exercer les métiers d'enseignant, de journaliste (presse écrite et radiodiffusée), d'acteur de théâtre ou de cinéma ni occuper des postes de direction dans une entreprise commerciale, une banque, une association professionnelle, une association sans but lucratif (équivalent de l'assoc. loi 1901 en France) de caractère culturel, sportif ou philanthropique. Plus tard, les restrictions seront encore plus drastiques, prenant même une tournure ridicule par leur mesquinerie: suppression des indemnités pour les invalides de 1914-18 condamnés pour collaboration, interdiction de s'inscrire dans une université, de recevoir des allocations familiales, d'avoir un compte-chèque postal (!) ou un raccord téléphonique et... de posséder des pigeons voyageurs (!!). 300.000 personnes, plus de 10% du corps électoral de l'époque sont frappées de mesures de ce type (10). En comptant leurs familles, cela fait plus d'un million de personnes jetées dans la précarité et livrées à l'arbitraire.

Pourtant, à Londres en 1942, le socialiste Louis De Brouckère ne réclamait que 700 à 900 arrestations, son collègue Balthazar, 1500! Le ministre de la justice Delfosse, qui arrive en 1942 à Londres et connaît l'ampleur de la collaboration, réclame 70.000 à 90.000 incarcérations. De Brouckère, rapportent les témoins (11), l'a regardé ahuri et lui a lancé: cela «nous paraît dangereux, sinon impossible». Du camp de concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen, l'ancien ministre libéral Vanderpoorten, avant de mourir, donne des instructions humaines, témoignant de sa grandeur d'âme: «pas d'exécutions, envoyer les chefs, les meurtriers et les dénonciateurs dans un camp au Congo et laisser les autres tels qu'ils sont». Finalement, 405.067 dossiers s'accumuleront sur les bureaux des «auditeurs militaires», après la libération des innocents internés arbitrairement, mais toujours inscrits sur l'une ou l'autre liste noire et privés de leurs droits! Il était bien sûr impossible de traiter une telle masse de dossiers, ni de gérer le système pénitentiaire quand les cellules individuelles abritaient de quatre à huit pensionnaires: de cette masse de dossiers, on en a extrait 58.784, on a poursuivi 57.052 personnes dont 53.005 seront condamnées. Parmi celles-ci, 2940 condamnations à mort, suivies de 242 exécutions; 2340 peines à perpétuité. 43.093 personnes non condamnées restaient sur la liste noire, ce qui les excluait de l'administration ou de l'enseignement.

Dans son ouvrage sobre et serein, qui est le plus redoutable réquisitoire jamais posé sur la justice belge du temps de l'épuration, le Prof. Derine a énuméré les vices de forme et les aberrations juridiques qui ont entaché cet épisode sombre de l'histoire de Belgique. Son mérite est d'avoir ressorti toutes les critiques rédhibitoires formulées à l'époque par J. Pholien, futur premier ministre du royaume. Ces critiques portent essentiellement sur la rétroactivité des lois (une loi pénale ne vaut que pour l'avenir, toute autre disposition en ce domaine étant aberrante), sur le fait qu'elles ont été imposées par l'exécutif seul, sans sanction du pouvoir législatif et sur le caractère largement “interprétatif” du terme “sciemment” (remplaçant “avec une intention méchante”, cf. supra). Ensuite, le juriste H. De Page remarquait qu'une loi, pour être valable, devait, selon la tradition juridique belge, bénéficier «d'une publicité effective». Or une loi votée en mai 44 qui ne paraît au Journal Officiel que le 2 septembre et est applicable dès le 3, ne bénéficie pas d'une telle publicité. «Il n'est pas admissible d'astreindre tyranniquement, en vertu d'une présomption reconnue matériellement impossible, les citoyens au respect de règles qu'ils ignorent certainement» (12). Le recrutement de très jeunes juristes inexpérimentés, pour faire fonction de magistrat dans les tribunaux spéciaux et auxquels on attribuait des pouvoirs exorbitants, quasi illimités, ne pouvait conduire qu'à cette «justice de rois nègres», dénoncée par Pholien (13). Ensuite, le fameux article 123sexies, qui interdisait aux “inciviques” l'exercice de quantité de professions, réintroduisait subrepticement la «mort civile», et le montant énorme de certaines amendes exigées équivalait à la confiscation générale des biens et, parfois, à leur mise sous séquestre, toutes mesures abrogées par la Constitution. Autre artifice douteux: le prolongement fictif de l'état de guerre jusqu'au 15 juin 1949, ce qui permettait de maintenir en place les juridictions d'exception et de considérer les conseils de guerre comme étant “en campagne”, de façon à ce que leurs compétences territoriales demeurent illimitées (notamment sur le territoire allemand). Cet artifice permettait de procéder à des exécutions, contrairement aux dispositions qui supprimaient celles-ci en dehors des périodes de belligérance effective. Parmi les incongruités, rappellons que l'Union Soviétique n'était pas alliée à la Belgique qui n'entretenait pas avec elle de relations diplomatiques. Les volontaires des diverses unités allemandes luttant contre les armées soviétiques n'auraient normalement pas dû être inquiétés, du moins s'ils n'avaient pas agi sur le territoire belge contre des citoyens belges: pour pouvoir les punir, on a stipulé, dans la loi du 17 décembre 1942, «qu'est allié de la Belgique tout Etat qui, même en l'absence d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre». L'Union Soviétique était donc l'allié d'un allié, en l'occurrence la Grande-Bretagne. Or celle-ci, tout comme la France, n'était pas un allié de la Belgique, mais un simple garant tout comme l'Allemagne, puisque la Belgique était neutre. De surcroît, elle n'était plus tout-à-fait belligérante depuis la capitulation du 28 mai 1940.

Une loi du 10 novembre 1945 introduit le système dit «des transactions»: l'accusé accepte sa faute et négocie avec l'«auditeur militaire» le montant de sa peine; s'il accepte la suggestion de l'auditeur, il est condamné à cette peine; s'il refuse, il reçoit une peine plus lourde! Porte ouverte aux pires maquignonnages, qui n'ont pas grand chose à voir avec le droit... Une loi de 1888 prévoyait la libération anticipée d'un détenu qui avait déjà purgé le tiers de sa peine (ou dix ans en cas de perpétuité). Cette procédure, courante pour les condamnés de droit commun, n'a pas été retenue par l'«Auditorat militaire» pour les condamnés politiques, ce qui induisait une discrimination notable en défaveur de ces derniers.

La législation arbitraire de l'épuration belge a conduit le pays dans une situation étonnante pour les critères occidentaux, dénoncée par le doyen de la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain (francophone), le Prof. P. de Visscher: «La législation sur l'épuration civique (...) a (...) donné naissance à une masse considérable de citoyens de seconde zone qui se trouvent dans l'impossibilité pratique de se réadapter à la vie sociale. La notion même des droits de l'homme, jadis considérés comme intangibles par cela même qu'ils tiennent à la qualité d'homme, s'en trouve dangereusement ébranlée de même que le principe fondamental suivant lequel aucune peine ne peut être prononcée sinon par les tribunaux de l'ordre judiciaire» (14).

Le Prix Nobel de médecine flamand, le Prof. C. Heymans a rappelé fort opportunément que l'Occident s'insurgeait à juste titre contre le sort fait à Monseigneur Mindzenty en Hongrie et au Cardinal croate Stepinac en Yougoslavie titiste mais ne soufflait mot sur le fait que Monseigneur van Assche avait été arrêté arbitrairement en Belgique et torturé jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Tous ces vices de formes, ces anomalies juridiques, ces entorses aux droits de l'homme, constatés par les plus éminents juristes du royaume, flamands et francophones confondus, devait tout naturellement amener une fraction de l'opinion à réclamer l'amnistie pure et simple, voire la révision de certains procès ou des réhabilitations. Derine remarque que l'établissement belge et, pourrions-nous ajouter, ses auxiliaires communistes ou gauchistes (à qui on avait confié le «sale travail» des arrestations arbitraires en leur garantissant l'impunité), n'a cessé de réclamer l'amnistie en Espagne franquiste, au Chili ou en Afrique du Sud (Mandela) pour mieux cacher derrière un écran de fumée idéologique et médiatique la cruelle réalité belge en ce domaine. Avocat d'une amnistie sereine, dégagée de tout carcan idéologique collaborationniste, Derine rappelle que la France a résolu le problème de l'amnistie par un train de lois (1951, 1953, 1959) et que l'Union Soviétique a procédé de même dès le 18 septembre 1955 (y compris pour les soldats de l'armée Vlassov et pour les auxiliaires de la police allemande, pour autant qu'il n'y ait pas eu assassinat ou torture). Les termes du décret soviétique étaient les suivants: «Afin d'offrir à ces citoyens la possibilité de retrouver une existence et du travail convenables et de redevenir des membres utiles à la communauté populaire».

Aujourd'hui, en 1994, la Belgique, contrairement à l'URSS d'avant la perestroïka, n'a toujours pas accordé l'amnistie et certains citoyens subissent encore les séquelles de la répression. Le vaste mouvement en faveur de l'amnistie a touché toute l'opinion flamande, tous partis confondus. Mais cette mobilisation n'a servi à rien. En 1976, le juriste A. Bourgeois constatait que 770 dossiers de séquestre (théoriquement anti-constitutionnels!) n'avaient pas encore été refermés, 3500 à 4000 citoyens étaient encore privés de certains de leurs droits, 10.000 citoyens environ n'avaient pas récupéré leurs droits politiques et un nombre incalculable d'anciens fonctionnaires et enseignants n'avaient jamais pu réintégrer leur fonction et avaient dû choisir une autre carrière. Des milliers d'autres étaient toujours privés de certains droits concrets comme le remboursement de dommages de guerre, des limitations dans le montant de leur retraite, etc. (15).

Le combat en faveur de l'amnistie revêt surtout une dimension morale: si la Belgique avait agi humainement comme le Soviet Suprême en septembre 1955, elle aurait cessé d'être une démocratie fictive, aurait aligné son comportement politique sur les principes généraux inscrits dans la Charte des droits de l'homme et du citoyen et prouvé à l'ensemble de ses citoyens et au monde qu'elle est en mesure de garantir leurs droits comme n'importe quel pays civilisé. En proclamant l'amnistie, elle aurait abjuré la phase la plus noire de son passé et démontré aux prophètes de la haine, qui sont si tenaces, que toute entorse au droit doit nécessairement, un jour, être effacée et que l'obstination dans la rancune est la pire des vanités humaines.

Elsa Van Brusseghem-Loorne.

Notes:

Les lecteurs français liront avec profit les pages que Paul Sérant consacre à la répression belge dans Les vaincus de la libération, R. Laffont, Paris, 1964.

(1) Maurice De Wilde, De Kollaboratie, deel 1, DNB, Anvers/Amsterdam, 1985. L'histoire de ce livre est intéressante à plus d'un titre; son auteur, présentateur de la télévision d'Etat néerlandophone en Belgique, dont la sensibilité est nettement de gauche, a animé une série télévisée sur la collaboration qui l'a améné progressivement à réviser ses jugements et à rendre justice aux idéalistes. Dans ce premier tome de sa fresque, il démontre avec brio que si Belges, Français et, dans une moindre mesure, Britanniques n'avaient pas procédé à des arrestations arbitraires en mai 1940, et si Joris Van Severen n'avait pas été assassiné, la collaboration n'aurait pas connu une telle ampleur. Maurice De Wilde réouvre là le dossier d'un contentieux franco-belge qui n'a jamais été réglé.

(2) Alfred Lemaire, Le crime du 18 août ou les journées sanglantes des 17 et 18 août 1944 dans la région de Charleroi, Imprimerie/Maison d'éd. S.C., Couillet, 1947.

(3) Prof. Raymond Derine, Repressie zonder maat of einde?, Davidsfonds, Louvain, 1978.

(4) Paul Struye, Justice! Que faut-il penser de la répression?, texte d'une conférence prononcée à Bruxelles le 24 décembre 1944 avec le futur ministre catholique A. Verbist.

(5) Louis De Lentdecker, Tussen twee vuren, Davidsfonds, Louvain, 1985.

(6) Jean-Marie Delaunois, De l'Action Catholique à la collaboration, Ed. Legrain/Bourtembourg, Courcelles/Bruxelles, 1993. Biographie de José Streel, version grand public d'un mémoire défendu à l'Université Catholique de Louvain, ayant obtenu la plus grande distinction. Capital pour comprendre le rexisme. Pour saisir l'ampleur de la collaboration intellectuelle en Flandre, se référer à l'ouvrage de Herman Van de Vijver, Het cultureel leven tijdens de bezetting, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1990.

(7) Thierry Smolderen & Pierre Sterckx, Hergé, portrait biographique, Casterman, Tournai, 1988.

(8) Paul Struye, L'évolution du sentiment public en Belgique sous l'occupation allemande, Bruxelles, 1945.

(9) Conférence prononcée à Bruxelles le 24 décembre 1944, aux côtés de Paul Struye, cf. note (4).

(10) A. Bourgeois, «Over Amnestie», in Kultuurleven, août-sept. 1976; «Balans van de repressie en epuratie», ibid.; «Opruiming van de gevolgen der repressie», ibid.

(11) Témoignage du Ministre des Colonies du gouvernement de Londres; A. de Vleeschauwer, le 29 mars 1949.

(12) H. de Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome 1, 1962, 3ième éd.

(13) Actes du Parlement, Sénat, 16 décembre 1948, p. 235.

(14) P. de Visscher, «Les nouvelles tendances du droit public belge», in La Revue Nouvelle, 1951, p. 125.

(15) A. Bourgeois, cf. articles cités en note (10).

L’Europe, la forme et le fond

L’Europe, la forme et le fond

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Karlheinz Weissmann:

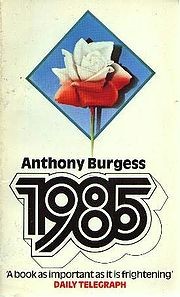

Karlheinz Weissmann: Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985 Burgess critique également la division du monde en trois blocs ou zones de puissance qui apparaît dans le 1984 d'Orwell. Il déclare cette vision irréaliste. Pour les lecteurs de Vouloir et Orientations habitués à l'argumentation géopolitique, bornons-nous à constater, ici, que George Orwell imaginait, à l'aube des années 50, qu'une superpuissance eurasiatique (le bloc imaginé par Haushofer, Niekisch et les signataires du Pacte germano-soviétique d'août 1939) allait se constituer pour défier le Nouveau Monde et l'Océania thalassocratique, c'est-à-dire les États-Unis avec leur arrière-cour sud-américaine et le Commonwealth.

Burgess critique également la division du monde en trois blocs ou zones de puissance qui apparaît dans le 1984 d'Orwell. Il déclare cette vision irréaliste. Pour les lecteurs de Vouloir et Orientations habitués à l'argumentation géopolitique, bornons-nous à constater, ici, que George Orwell imaginait, à l'aube des années 50, qu'une superpuissance eurasiatique (le bloc imaginé par Haushofer, Niekisch et les signataires du Pacte germano-soviétique d'août 1939) allait se constituer pour défier le Nouveau Monde et l'Océania thalassocratique, c'est-à-dire les États-Unis avec leur arrière-cour sud-américaine et le Commonwealth.

En février 1934, la Phalange fusionne avec un autre groupe, créé en 1931 à l'initiative de deux jeunes intellectuels, Ramiro Ledesma Ramos et Onesimo Redondo: les J.O.N.S. Le mouvement prend son nom définitif de Falange

En février 1934, la Phalange fusionne avec un autre groupe, créé en 1931 à l'initiative de deux jeunes intellectuels, Ramiro Ledesma Ramos et Onesimo Redondo: les J.O.N.S. Le mouvement prend son nom définitif de Falange

La Nato chiede all’Unione europea una più stretta collaborazione militare nell’ambito di una nuova visione strategica per il XXI secolo.

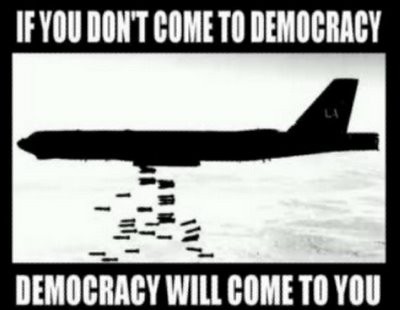

La Nato chiede all’Unione europea una più stretta collaborazione militare nell’ambito di una nuova visione strategica per il XXI secolo. Pour répandre la « démocratie libérale » dans le monde et, simultanément, pour étayer leur position hégémonique, les Etats-Unis ne se contentent pas de faire des guerres mais se servent aussi d’un bon nombre d’organisations et d’institutions. Parmi celles-ci, il y en a une, l’ « United States Agency for International Development », ou, en abrégé « USAID », qui occupe une place particulièrement importante. Les activités de cette agence indépendante, dont le siège se trouve dans l’immeuble Ronald Reagan à Washington, ne se limitent pas aux seules régions habituelles, qui ont besoin d’une aide au développement, comme, par exemple, pour construire des routes ou des hôpitaux. Elle soutient aussi, comme elle le signale elle-même, « les objectifs de la politique extérieure américaine en apportant une aide aux partenaires locaux des Etats-Unis, afin de pouvoir rétablir dans les pays cibles ravagés par la guerre la paix et la démocratie ». Son objectif principal semble être de favoriser des « changements politiques » dans des pays récalcitrants, qui refusent de suivre l’exemple de « la Cité lumineuse sur la colline », c’est-à-dire les Etats-Unis, comme ils aiment à se décrire eux-mêmes. Car, comme l’affirme tout de go la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Clinton, avec un sentiment de supériorité bien yankee, « le monde a besoin d’une direction ».

Pour répandre la « démocratie libérale » dans le monde et, simultanément, pour étayer leur position hégémonique, les Etats-Unis ne se contentent pas de faire des guerres mais se servent aussi d’un bon nombre d’organisations et d’institutions. Parmi celles-ci, il y en a une, l’ « United States Agency for International Development », ou, en abrégé « USAID », qui occupe une place particulièrement importante. Les activités de cette agence indépendante, dont le siège se trouve dans l’immeuble Ronald Reagan à Washington, ne se limitent pas aux seules régions habituelles, qui ont besoin d’une aide au développement, comme, par exemple, pour construire des routes ou des hôpitaux. Elle soutient aussi, comme elle le signale elle-même, « les objectifs de la politique extérieure américaine en apportant une aide aux partenaires locaux des Etats-Unis, afin de pouvoir rétablir dans les pays cibles ravagés par la guerre la paix et la démocratie ». Son objectif principal semble être de favoriser des « changements politiques » dans des pays récalcitrants, qui refusent de suivre l’exemple de « la Cité lumineuse sur la colline », c’est-à-dire les Etats-Unis, comme ils aiment à se décrire eux-mêmes. Car, comme l’affirme tout de go la ministre américaine des affaires étrangères Hillary Clinton, avec un sentiment de supériorité bien yankee, « le monde a besoin d’une direction ». L’Ukraine cependant demeure la cible principale des activités de la NED sur le continent européen. L’USAID, organisation américaine destinée à l’aide au développement, maintient son point de vue : il faut créer une Ukraine démocratique, prospère et sûre qui « pourra alors être entièrement intégrée dans la communauté euro-atlantique ». L’hégémonie américaine en Europe s’étendrait alors jusqu’aux frontières de la Russie. Ensuite, il faut aussi retourner la « Serbie récalcitrante » et faire de Belgrade une capitale sagement soumise aux volontés américaines. Pour atteindre cet objectif, le « National Democratic Institute » (NDI) a obtenu le soutien de l’USAID afin de soutenir les « partis politiques favorables aux réformes », comme on peut le lire sur internet, de façon à « augmenter leurs chances lors d’élections ». par « favorables aux réformes », on entend toutes les forces politiques prêtes à soumettre tous les intérêts nationaux légitimes de la Serbie aux ukases de Washington et de l’eurocratie bruxelloise. Dans ce cadre, ces forces politiques, pour bénéficier de la générosité américaine doivent reconnaître notamment l’indépendance du Kosovo. Dans cette province sécessionniste, Washington entretient depuis 1999 une base militaire gigantesque de 386 hectares, le « Camp Bondsteel », destiné à devenir l’un des principaux points d’appui des forces américaines dans le Sud-Est de l’Europe.

L’Ukraine cependant demeure la cible principale des activités de la NED sur le continent européen. L’USAID, organisation américaine destinée à l’aide au développement, maintient son point de vue : il faut créer une Ukraine démocratique, prospère et sûre qui « pourra alors être entièrement intégrée dans la communauté euro-atlantique ». L’hégémonie américaine en Europe s’étendrait alors jusqu’aux frontières de la Russie. Ensuite, il faut aussi retourner la « Serbie récalcitrante » et faire de Belgrade une capitale sagement soumise aux volontés américaines. Pour atteindre cet objectif, le « National Democratic Institute » (NDI) a obtenu le soutien de l’USAID afin de soutenir les « partis politiques favorables aux réformes », comme on peut le lire sur internet, de façon à « augmenter leurs chances lors d’élections ». par « favorables aux réformes », on entend toutes les forces politiques prêtes à soumettre tous les intérêts nationaux légitimes de la Serbie aux ukases de Washington et de l’eurocratie bruxelloise. Dans ce cadre, ces forces politiques, pour bénéficier de la générosité américaine doivent reconnaître notamment l’indépendance du Kosovo. Dans cette province sécessionniste, Washington entretient depuis 1999 une base militaire gigantesque de 386 hectares, le « Camp Bondsteel », destiné à devenir l’un des principaux points d’appui des forces américaines dans le Sud-Est de l’Europe. En 1914, les Américains placent le président haïtien devant un choix : céder l’administration des douanes aux Etats-Unis ou s’en aller. Le président refuse et l’Amiral Caperton fait débarquer ses marines, bloquer le parlement par des sentinelles américaines ; dans l’hémicycle, des officiers américains surveillent les députés avec des airs menaçants et, du coup, un nouveau président est élu. Ce nouveau président crée aussitôt une nouvelle constitution, adaptée aux circonstances, qui consent notamment aux étrangers le droit d’acheter des terres à Haïti. Selon le « Département d’Etat » américain, il n’avait pas été possible d’agir autrement car : « si notre occupation doit avoir un effet positif pour Haïti et favoriser son progrès, l’arrivée de capitaux étrangers s’avère nécessaire et on ne pourra évidemment pas demander à des Américains d’investir leur argent dans des plantations et des entreprises agricoles sans qu’ils ne puissent disposer de la propriété pleine et entière de ces terres ».

En 1914, les Américains placent le président haïtien devant un choix : céder l’administration des douanes aux Etats-Unis ou s’en aller. Le président refuse et l’Amiral Caperton fait débarquer ses marines, bloquer le parlement par des sentinelles américaines ; dans l’hémicycle, des officiers américains surveillent les députés avec des airs menaçants et, du coup, un nouveau président est élu. Ce nouveau président crée aussitôt une nouvelle constitution, adaptée aux circonstances, qui consent notamment aux étrangers le droit d’acheter des terres à Haïti. Selon le « Département d’Etat » américain, il n’avait pas été possible d’agir autrement car : « si notre occupation doit avoir un effet positif pour Haïti et favoriser son progrès, l’arrivée de capitaux étrangers s’avère nécessaire et on ne pourra évidemment pas demander à des Américains d’investir leur argent dans des plantations et des entreprises agricoles sans qu’ils ne puissent disposer de la propriété pleine et entière de ces terres ».

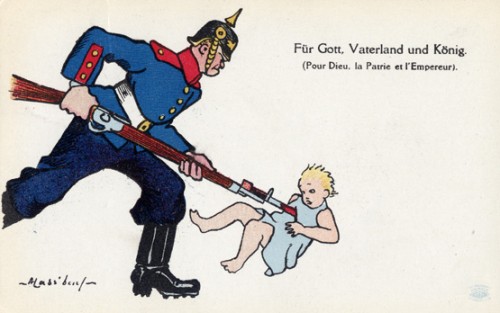

Après la seconde guerre mondiale, ces réflexes devinrent habituels : les Allemands reprenaient à leur compte les descriptions inamicales que produisaient les propagandes alliées pour les dénigrer et les stigmatiser. Mais ce n’était pas nouveau. On a connu quelques précédents lors de la première guerre mondiale. Le plus emblématique nous est fourni par le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), réformé du service militaire allemand pour raisons de santé ; pour poursuivre ses études, on l’avait même autorisé à séjourner en Suisse. Il y créa un forum sous la forme d’un journal édité à Berne, la « Freie Zeitung », dont le premier numéro sortit de presse le 14 avril 1917, cinq jours après la déclaration de guerre des Etats-Unis au Reich. Cette publication cessa de paraître le 27 mars 1920. On ne sait pas grand chose de son financement. On estime que des sommes d’argent sont venues de France et des Etats-Unis. Parmi les collaborateurs de ce journal, dont les noms sont encore connus aujourd’hui, nous retrouvons Kurt Eisner, futur premier ministre bavarois, le publiciste Maximilian Harden et Carl von Ossietzky, futur éditeur de « Weltbühne ».

Après la seconde guerre mondiale, ces réflexes devinrent habituels : les Allemands reprenaient à leur compte les descriptions inamicales que produisaient les propagandes alliées pour les dénigrer et les stigmatiser. Mais ce n’était pas nouveau. On a connu quelques précédents lors de la première guerre mondiale. Le plus emblématique nous est fourni par le philosophe Ernst Bloch (1885-1977), réformé du service militaire allemand pour raisons de santé ; pour poursuivre ses études, on l’avait même autorisé à séjourner en Suisse. Il y créa un forum sous la forme d’un journal édité à Berne, la « Freie Zeitung », dont le premier numéro sortit de presse le 14 avril 1917, cinq jours après la déclaration de guerre des Etats-Unis au Reich. Cette publication cessa de paraître le 27 mars 1920. On ne sait pas grand chose de son financement. On estime que des sommes d’argent sont venues de France et des Etats-Unis. Parmi les collaborateurs de ce journal, dont les noms sont encore connus aujourd’hui, nous retrouvons Kurt Eisner, futur premier ministre bavarois, le publiciste Maximilian Harden et Carl von Ossietzky, futur éditeur de « Weltbühne ». A cette toute-puissance, désormais partout perceptible, l’Allemand doit se soumettre car il n’a pas d’autre alternative. Bloch louait les initiatives du nouveau premier ministre bavarois Kurt Eisner, qui, le 25 novembre 1918, avait fait publier unilatéralement des documents issus du ministère bavarois des affaires étrangères, pour attester de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre : c’était, aux yeux de Bloch, un « acte moral » et une tentative « d’apporter enfin une flamme éthique incandescente et de provoquer une rénovation fondamentale du peuple dans cette Allemagne pourrie ». Mais tout cela ne suffisait pas ; il ne fallait pas seulement des actions politiques démonstratives. « Par le repentir, c’est-à-dire en vivant intérieurement la culpabilité allemande, en se sentent humblement coresponsable de l’injustice commise, en inversant les voies jadis empruntées, en changeant les prémisses intérieures qui avaient conduit les Allemands à prendre l’initiative de déclencher les hostilités, chacun, individuellement, dans l’Allemagne prussienne (…) doit s’engager dans cette voie ». La culpabilité allemande relève « d’une substance psycho-éthique », à laquelle seul le repentir peut mettre un terme, car il rejetterait « l’acte et ses racines, les extirperait du centre vital même de la personne, des sentiments communs ». Dans ces phrases, tout est déjà esquissé, tout ce que Karl Jaspers a expliqué en détail dans son écrit de 1945/46, « Die Schuldfrage » (« La question de la culpabilité »). On peut évidemment rétorquer que Bloch a exagéré mais qu’il a tout de même repéré une vérité intérieure, qui s’est révélée en 1945.

A cette toute-puissance, désormais partout perceptible, l’Allemand doit se soumettre car il n’a pas d’autre alternative. Bloch louait les initiatives du nouveau premier ministre bavarois Kurt Eisner, qui, le 25 novembre 1918, avait fait publier unilatéralement des documents issus du ministère bavarois des affaires étrangères, pour attester de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre : c’était, aux yeux de Bloch, un « acte moral » et une tentative « d’apporter enfin une flamme éthique incandescente et de provoquer une rénovation fondamentale du peuple dans cette Allemagne pourrie ». Mais tout cela ne suffisait pas ; il ne fallait pas seulement des actions politiques démonstratives. « Par le repentir, c’est-à-dire en vivant intérieurement la culpabilité allemande, en se sentent humblement coresponsable de l’injustice commise, en inversant les voies jadis empruntées, en changeant les prémisses intérieures qui avaient conduit les Allemands à prendre l’initiative de déclencher les hostilités, chacun, individuellement, dans l’Allemagne prussienne (…) doit s’engager dans cette voie ». La culpabilité allemande relève « d’une substance psycho-éthique », à laquelle seul le repentir peut mettre un terme, car il rejetterait « l’acte et ses racines, les extirperait du centre vital même de la personne, des sentiments communs ». Dans ces phrases, tout est déjà esquissé, tout ce que Karl Jaspers a expliqué en détail dans son écrit de 1945/46, « Die Schuldfrage » (« La question de la culpabilité »). On peut évidemment rétorquer que Bloch a exagéré mais qu’il a tout de même repéré une vérité intérieure, qui s’est révélée en 1945. Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985 Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.

Am 11. Januar gab das Weiße Haus in einer Presseerklärung – die in der Nachrichtenflut über die tragischen Ereignisse am folgenden Tag in Haiti weitgehend unbeachtet geblieben ist – bekannt, dass der Präsident eine Exekutivorder mit dem harmlos klingenden Titel »Bildung des Gouverneursrats« unterzeichnet hat. Der Titel der Order ist irreführend, denn tatsächlich werden nur die Gouverneure von zehn der 50 US-Bundesstaaten dem Rat angehören, der dem US-Verteidigungsminister unterstehen wird. Es bedeutet eine einschneidende Veränderung, denn nachdem das Militär nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er-Jahren in die innenpolitischen Auseinandersetzungen eingegriffen hatte, war 1878 vom der Kongress das bis heute geltende Posse-Comitatus-Gesetz verabschiedet worden, das den Einsatz der US-Streitkräfte im eigenen Land verbietet.

Parmi les découvertes archéologiques de première importance, en cette année nouvelle, nous avons celle qui a retrouvé une tombe égyptienne, vieille de 2500 ans, à proximité de la pyramide de Sakkara. Le site a été daté de l’époque de la vingt-sixième dynastie (de 664 à 525 avant J. C.) et comprend plusieurs couloirs et chambres, d’où l’on a exhumé des squelettes, des fragments d’argile et d’autres reliques mais surtout des faucons momifiés.

Parmi les découvertes archéologiques de première importance, en cette année nouvelle, nous avons celle qui a retrouvé une tombe égyptienne, vieille de 2500 ans, à proximité de la pyramide de Sakkara. Le site a été daté de l’époque de la vingt-sixième dynastie (de 664 à 525 avant J. C.) et comprend plusieurs couloirs et chambres, d’où l’on a exhumé des squelettes, des fragments d’argile et d’autres reliques mais surtout des faucons momifiés.

Les personnalités qui ont émis des critiques sévères à l'encontre de la justice répressive belge, ne nient pas pour autant la nécessité de punitions justes et appropriées, surtout pour trois motifs: 1) Le soutien apporté aux manœuvres arbitraires de l'ennemi, qui ont causé des dommages à la population ou lui ont apporté des souffrances inutiles; en clair, cela signifie réclamer des peines exemplaires pour les auxiliaires de la police allemande, surtout ceux qui ont agi pour des mobiles vénaux; 2) Le soutien apporté à l'armée ennemie après

Les personnalités qui ont émis des critiques sévères à l'encontre de la justice répressive belge, ne nient pas pour autant la nécessité de punitions justes et appropriées, surtout pour trois motifs: 1) Le soutien apporté aux manœuvres arbitraires de l'ennemi, qui ont causé des dommages à la population ou lui ont apporté des souffrances inutiles; en clair, cela signifie réclamer des peines exemplaires pour les auxiliaires de la police allemande, surtout ceux qui ont agi pour des mobiles vénaux; 2) Le soutien apporté à l'armée ennemie après Les profits du capital financier reposent sur l’endettement, et sur une création illimitée de dettes, au niveau des sociétés, des ménages et du gouvernement, qui grossissent à une vitesse bien plus grande que le produit national brut mondial ou le commerce mondial. Comment espérer, dans ces conditions, atteindre à la stabilité de l’ordre monétaire international ou à l’efficacité du système ? Sa remise en ordre serait-elle compatible avec les intérêts en jeu et avec la libéralisation tous azimuts de l’économie ?

Les profits du capital financier reposent sur l’endettement, et sur une création illimitée de dettes, au niveau des sociétés, des ménages et du gouvernement, qui grossissent à une vitesse bien plus grande que le produit national brut mondial ou le commerce mondial. Comment espérer, dans ces conditions, atteindre à la stabilité de l’ordre monétaire international ou à l’efficacité du système ? Sa remise en ordre serait-elle compatible avec les intérêts en jeu et avec la libéralisation tous azimuts de l’économie ?

Peu après 1989, on pensait que le monde libre et la démocratie avaient triomphé grâce à la victoire des Etats-Unis sur l’Union soviétique. La réalité de 2009 est différente. Le modèle démocratique américain ne s’est de loin pas imposé partout à travers le globe. […] Dans la politique américaine, il y a des relents de Guerre froide. L’attitude de Washington par rapport à Cuba n’a pas fondamentalement changé.

Peu après 1989, on pensait que le monde libre et la démocratie avaient triomphé grâce à la victoire des Etats-Unis sur l’Union soviétique. La réalité de 2009 est différente. Le modèle démocratique américain ne s’est de loin pas imposé partout à travers le globe. […] Dans la politique américaine, il y a des relents de Guerre froide. L’attitude de Washington par rapport à Cuba n’a pas fondamentalement changé.