Karlheinz WEISSMANN / http://www.sezession.de/

Karlheinz WEISSMANN / http://www.sezession.de/mercredi, 02 décembre 2009

Washingtons Russland-Strategie: ein Trauerspiel

Washingtons Russland-Strategie: ein Trauerspiel

Washingtons Russland-Strategie: ein Trauerspiel

Die Regierung Obama hat es in nicht einmal sechs Wochen fertiggebracht, in der amerikanischen Eindämmungsstrategie gegenüber Russland ein völliges Durcheinander anzurichten. Der jüngste Schritt in die falsche Richtung war die Entscheidung, Vizepräsident Joe Biden nach Warschau und Prag zu schicken, um dort zu versuchen, das Vertrauen wieder zu kitten, das einen Monat zuvor durch Obamas überraschende Entscheidung, auf die Raketenabwehr in den beiden Ländern zu verzichten, erschüttert worden war. Russland macht sich das politische Chaos in Washington natürlich ohne Zögern zunutze. Immer mehr sieht es so aus, als fuchtelten die Vereinigten Staaten ohne klare strategische Ausrichtung um sich, ob in Afghanistan, im Irak, in Südamerika, in Asien oder jetzt in Zentraleuropa. Viele sprechen schon davon, hier »übernehme« sich ein »Imperium«. So oder so verblasst Washingtons Magie ganz rapide.

In den acht Jahren der Präsidentschaft Bush war die Politik Russland gegenüber klar und eindeutig. Washington hat die NATO in Richtung Osten erweitert und alle Mitgliedsländer des ehemaligen Warschauer Pakts einbezogen. Sowohl in Georgien als auch in der Ukraine wurde per Farbenrevolution ein Regimewechsel erzwungen und eine Regierung an die Macht gehievt, die Washington und der NATO freundlich gesinnt war. Als letzten Coup hatte Präsident George W. Bush Anfang 2007 die Stationierung von Raketen in Polen und den Aufbau hochmoderner Radaranlagen in Tschechien angekündigt. Washington war entschlossen, die einzig verbliebene Atommacht zu zersplittern, die eine Bedrohung für ihre Full Spectrum Dominance – die völlige militärische Beherrschung der ganzen Welt – darstellte. Mit Recht protestierte Moskau, dies bedeute für Moskau eine ernste Bedrohung und habe mit dem angeblichen Schutz vor iranischen Raketenangriffen nicht das Geringste zu tun. Das war vollkommen richtig.

Vielleicht, weil er sich davon aus Moskau Unterstützung für den Druck auf den Iran erhoffte, hat Präsident Obama im September überraschend angekündigt, die USA würden auf den Aufbau des geplanten Raketenschilds in Polen und Tschechien verzichten. Durch diese Nachricht wurde nun aber wiederum in den Augen der Osteuropäer die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Sicherheitszusagen erschüttert. Die frühere tschechische Regierung von Ministerpräsident Mirek Topolánek, der die Zukunft seiner Regierung an die Unterschrift unter das höchst unpopuläre Raketenabkommen mit Washington gebunden hatte, wurde nach einem verlorenen Misstrauensvotum abgelöst. Der wegen ihrer Unterstützung für das Verteidigungsabkommen mit den USA nicht gerade beliebten Übergangsregierung des neuen Premierministers Jan Fischer wird jetzt durch Obamas überraschendes Umdenken der Boden entzogen. Topoláneks Regierung hatte der Stationierung der amerikanischen Radaranlagen gegen den Widerstand breiter Bevölkerungskreise und der parlamentarischen Opposition zugestimmt. Ohne diese Entscheidung wäre es wohl nicht zu dem Misstrauensvotum gegen Topolánek gekommen.

Am 23. Oktober gab der ehemalige tschechische Premierminister eine Erklärung ab, in der er US-Vizepräsident Biden aufforderte »die Gründe [darzulegen], die die Regierung Obama bewogen haben, die Radaranlagen in der Tschechischen Republik nun doch nicht zu errichten«. Angesichts von Obamas Entscheidung dränge sich die Frage auf, »ob sich die Vereinigten Staaten als Gegenleistung für bessere Beziehungen zu Russland aus Zentral- und Osteuropa zurückziehen wollen«.

Biden versucht, Polen und Tschechen zu beruhigen

Dass Obama jetzt Biden so kurz nach der Kündigung des ursprünglichen Abkommens mit einem neuen Angebot für eine abgespeckte Raketenabwehr nach Prag und Warschau geschickt hat, deutet auf eine ernstzunehmende politische Verwirrung in Washington hin. Wenn beabsichtigt war, dass Moskau sich als Gegenleistung vom Iran distanzierte, so ist es dazu nicht gekommen – die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind eher noch enger geworden.

Jetzt hat Obama Polen und Tschechien durch Biden einen neuen Raketenabwehrplan angeboten. Polen solle dem Plan der Regierung Obama für ein »rekonfiguriertes« System in Europa zustimmen, in dessen Rahmen die Stationierung von zunächst see- und später auch landgestützten Raketenabwehrwaffen des Typs SM 3 vorgesehen sind. Nach dieser Vereinbarung könnten in Polen SM-3-Abfangraketen zur Abwehr von Kurz- und Mittelstreckenraketen stationiert werden. Bei der Vorstellung dieses Kompromisses erklärte Biden vor der polnischen Presse: »Unser Raketenabwehrsystem gewährleistet die Sicherheit Europas, einschließlich Polens, angesichts einer wachsenden Bedrohung. Die USA wird mit dazu dem neuen System besser dazu gerüstet sein als mit dem alten.« Ja, Obama habe die Stationierung von Raketenabwehrsystemen in Polen und Tschechien ursprünglich damit begründet, sie dienten dazu, vom Iran abgeschossene Raketen abzufangen. Als Grund dafür, dass jetzt Bushs Plan für einen Raketenschirm aufgegeben wird, zitierte Biden neue geheimdienstliche Erkenntnisse, wonach die Reichweite der iranischen Raketen nicht bis Europa reichte; die zuvor geplanten Verteidigungssysteme seien deshalb unnötig. Moskau hatte jedoch stets darauf bestanden – und Bidens Äußerungen scheinen dies erneut zu bestätigen –, die Stationierung in Polen und Tschechien sei in Wirklichkeit direkt gegen Russland und die russische Atomstreitmacht gerichtet.

Osteuropas Vertrauen in Washington ist erschüttert

Trotz Bidens hastig vorbereiteter Osteuropa-Reise, bei der er seine Gesprächspartner davon überzeugen wollte, das geplante neue System sei sogar besser als das alte, ist das Vertrauen in die Verlässlichkeit der US-NATO-Partnerschaft schwer erschüttert. Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski, der zuvor als Verteidigungsminister das ursprüngliche Raketenabwehr-Abkommen mit der Regierung Bush ausgehandelt hatte, sagte kürzlich anlässlich eines Besuchs in Washington, Osteuropa brauche eine »strategische Aufmunterung« von Washington. Sikorski rief die USA dazu auf, die NATO müsse in der Region präsent sein, damit deren Wert für das Bündnis nach außen deutlich gemacht würde. Mit einem klaren sarkastischen Seitenhieb auf die derzeitigen Finanzschwierigkeiten der USA erklärte Sikorski bei einer Konferenz in Washington: »Wenn Sie es sich noch leisten können, brauchen wir eine gewisse strategische Aufmunterung.« Sikorski wünscht sich eine bedeutende amerikanische Truppenpräsenz in Polen als Garantie dafür, dass die USA sein Land auch in Zukunft verteidigen werden. Er betonte, im Augenblick seien ganze sechs US-Soldaten in Polen stationiert, während Russland und Weißrussland gerade eine Militärübung mit Hunderten von Panzern in der Grenzregion zu Polen abgehalten hätten. »Wenn Sie auf der einen Seite 900 Panzer und auf der anderen sechs Militärangehörige haben, wären Sie dann überzeugt?«, fragte er.

Anzeichen sprechen dafür, dass die ehemalige US-Außenministerin Condi Rice im August 2008 eine maßgebliche Rolle dabei gespielt hat, den georgischen Präsidenten Saakaschwili zu dem militärischen Angriff auf die Region Südossetien zu ermuntern. Dieser Angriff hat die westeuropäischen NATO-Mitglieder, allen voran Deutschland und Frankreich, dazu veranlasst, sich vehement gegen die von Washington geplante Aufnahme von Georgien und der Ukraine in die NATO zur Wehr zu setzen. Mehrere deutsche Vertreter haben hinter vorgehaltener Hand erklärt: »Wir werden nie wieder Krieg gegen Russland führen, und schon gar nicht zur Verteidigung von Georgien.«

Da nun über die geplanten Raketenabwehrsysteme in Osteuropa ein völliges Durcheinander besteht, hat Washingtons Glaubwürdigkeit in Europa einen neuen Tiefpunkt erreicht. Diese Runde geht eindeutig an Moskau.

Dienstag, 24.11.2009

© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.

00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, etats-unis, russie, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'état d'urgence

L’ETAT D’URGENCE

L’ETAT D’URGENCE

Les États–Unis se trouvent aujourd’hui dans une situation paradoxale puisque deux projets de loi, l’un au Sénat, émanant de Chris Dodd, l’autre au Congrès, proposé lui par Barney Frank, visent respectivement à restreindre les pouvoirs de la Federal Reserve, la banque centrale américaine, et à les étendre. L’explication de cette divergence de vue entre parlementaires démocrates, s’explique par leur attitude vis-à-vis de ce que j’appellerai – avant de m’en expliquer – « l’état d’urgence » : Dodd pense qu’il convient de le lever au plus tôt, tandis que Frank considère qu’il faut le renforcer.

Pourquoi parler d’« état d’urgence » ? Rappelons en quelques mots la relation existant entre banques centrales et États. La puissance publique relève du politique dont la transparence est garantie pour permettre aux élus de rendre compte de leurs actes. Les banques centrales ont été créées autonomes et indépendantes pour mettre leur gestion monétaire et le maintien par elles de la stabilité financière, à l’abri des préoccupations à court terme de ces élus.

Le refus des banques centrales de divulguer au politique certaines informations sur leur fonctionnement propre serait un corollaire de leur indépendance. C’est du moins ainsi que la Fed justifie par exemple son refus de révéler le nom des bénéficiaires de ses mesures de soutien, affirmant que la divulgation des noms fausserait la logique concurrentielle. Conséquence immédiate d’une telle rétention d’information : plus les responsabilités des banques centrales sont importantes, moins le public est informé de l’impact des mesures qu’elles prennent.

Confrontées en septembre dernier à la tâche de sauver la finance en perdition, les autorités eurent d’abord recours aux moyens « conventionnels » à leur disposition, avant de les compléter par d’autres, qualifiés eux de « non-conventionnels ». Des règles économiques et comptables, jugées jusque-là intangibles, furent alors enfreintes, tandis qu’un « état d’urgence » s’instaurait de facto.

La théorie économique dominante met l’accent sur la transparence comme condition de la vérité des prix. L’état d’urgence nécessitait lui au contraire le blackout, la dissimulation, non seulement des mesures effectivement prises mais aussi de l’identité de leurs bénéficiaires. La transparence fut sacrifiée. Son maintien aurait révélé lui que les autorités avaient cessé de croire à certains principes qu’elles continuaient cependant à clamer haut et fort.

La relative opacité des opérations des banques centrales, censée garantir leur indépendance, tombait donc à point nommé. L’extension de leur pouvoir aux dépens des organismes étatiques, augmentait leur aptitude à juger au coup par coup des gestes à poser « pour la bonne cause ». La capacité du politique à prendre des mesures s’en trouvait bien sûr restreinte d’autant. Le transfert aux banques centrales de certaines prérogatives permettait de cacher non seulement des infractions sérieuses aux grands principes mais surtout l’affreuse fragilisation du système qu’entraînait l’insolvabilité généralisée des établissements financiers. Mieux encore, l’opacité permettait la mise en place de « villages Potemkine » mettant en scène le spectacle d’une reprise, qui servirait d’aiguillon à une reprise effective.

L’hémorragie du système financier se trouve aujourd’hui apparemment stoppée mais c’est dans un contexte d’état d’urgence où les principes de régulation du monde financier ont été de facto suspendus. Les responsables de cette situation sont sans doute convaincus que cet état d’urgence sera levé dès que possible et l’état de droit rétabli. Mais n’ayant pas dit clairement qu’un état d’urgence avait été instauré, ils ont en réalité rendu possible sa prolongation sine die.

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : banques, économie, finances, crise, crise économique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

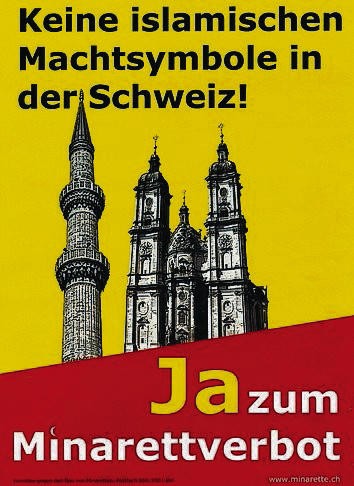

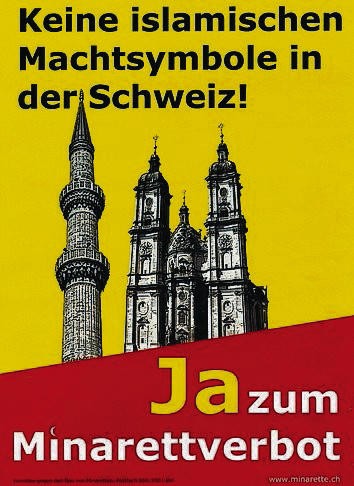

Keine Minarette

Karlheinz WEISSMANN / http://www.sezession.de/

Karlheinz WEISSMANN / http://www.sezession.de/In der Schweiz sollen keine Minarette mehr gebaut werden, so die Entscheidung der Volksabstimmung vom vergangenen Sonntag. Wohl gemerkt, es geht nicht um ein Verbot von Moscheen oder der Ausübung islamischer Religionspraxis, sondern nur darum, daß die Errichtung jener Türme unterbleibt, die man als Triumphzeichen des Islam verstehen kann, die in der Vergangenheit auch an gewaltsam entweihten und für den moslemischen Gottesdienst umgewidmeten Kirchen gebaut wurden.

Was an dem Vorgang noch interessanter ist als die Sache selbst, sind die Kommentare aus der politisch-medialen Klasse. Der Unmut scheint flächendeckend, sieht man ab von den Initiatoren der Schweizerischen Volkspartei (SVP), die ihre Genugtuung kaum verbergen, ist alles von der Fatalität des Entscheids überzeugt. Die Schweizer Grünen erwägen den Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, um den eigenen demos zu verklagen, die Sprecherin der Berner Regierung sieht diplomatische Schwierigkeiten voraus, die Wirtschaft fürchtet ökonomische Einbußen.

Bei allen Äußerungen derselbe Tenor: die Masse sei offenbar zu wenig aufgeklärt. Die kleine Zahl von etwa 400.000 Muslimen biete keinen Anlaß für Überfremdungsängste, die meisten seien gut integriert, außerdem gebe es keinen echten Zusammenhang mit der insgesamt hohen Ausländerzahl in der Schweiz.

Es fällt den Mächtigen schwer, ihre eigene Fehleinschätzung – allgemein war mit der Ablehnung der SVP-Initiative gerechnet worden – zu begreifen. Das wiederum hat mit Ignoranz zu tun:

- gegenüber der Tatsache, daß es selbstverständlich Gründe gibt, Anfängen zu wehren, vor allem wenn man als Schweizer einen Blick über die Grenzen wirft;

- gegenüber dem nicht nur hier, sondern auch in anderen Zusammenhängen deutlichen Widerwillen der Schweizer angesichts der Regeln politischer Korrektheit;

- gegenüber dem Sachverhalt, daß es in der Schweiz auf Grund einer echten, jahrhundertealten Demokratie ein tiefes Mißtrauen angesichts der Bevormundung durch die Intelligenz gibt

- und gleichzeitig eine sehr präzise Vorstellung davon, was Demokratie ihrem Wesen nach ist: Herrschaft des Volkes, für das Volk und durch das Volk,

- was notwendig ein Volk voraussetzt, das nicht mehr vorausgesetzt werden kann, wenn man nur noch Bevölkerung hat, sprich: ein Konglomerat von einzelnen.

Daß Volk im eigentlichen Sinn eine ziemlich konservative Größe ist, lehrt alle Erfahrung und macht auch das Bedürfnis von Linken und Liberalen verständlich, es abzubauen und Demokratisierung nicht zu dulden, wenn die zu unerwünschten Ergebnissen führt. Das war so im Fall der dänischen oder des irischen „Nein“ zum Lissabon-Vertrag, das ist so im Fall des schweizerischen Votums gegen die Minarette und das wäre so im Fall einer deutschen Abstimmung über den EU-Beitritt der Türkei, Abschiebung krimineller Ausländer, Todesstrafe für Kinderschänder.

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, suisse, europe, islam, affaires européennes, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Saint Mishima, ou le pèlerin aux Trois Montagnes

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Saint Mishima, ou le pèlerin aux Trois Montagnes

Au soleil couchant la lumière sous les auvents passe et disparaît Mais sur les fleurs de cerisier un instant s'est attardée.

Eifuku Monin, 1270-1342

Pour peu qu'on puisse encore parler de controverse au sujet de l'homosexualité présumée ou avérée de Mishima Yukio, débat relancé en ce début d'année par l'interdiction au Japon sur pression de son épouse des mémoires de Fukushima Jiro, amant de jeunesse du littérateur maudit, Le Sabre et le Piment rouge (Bungei Shunju, Tokyo), l'ami intime du prix Nobel de littérature Kawabata Yasunari, frère en Ourania du dramaturge Henry de Montherlant, n'a jamais fait silence de ses préférences. Son œuvre, pour éclatée dans ses formes et ses thèmes, n'en demeure pas moins, du Pavillon d'Or à Cinq Nôs Modernes, mue par ce fil conducteur, tout de sensualité et d'appétit retenu. L'esthète romantique Mishima, le romancier apollinien, le polémiste samurai ne sont jamais que les trois visages du même Janus, chez qui le tragique naît, non de son désespoir feint, mais de la pleine acceptation de sa «différence», qui le voue à l'unique. Confession d'un masque, Une soif d'amour, Les amours interdites, L'école de la chair sont les quatre Evangiles canoniques de sa révélation, près desquelles Le Soleil et l'Acier figure le cinquième apocryphe. L'Evangile selon Saint Sébastien?

L'Evangile selon Saint Sébastien

Sans doute le tabou toujours en vigueur au Japon autour de l'homme tient-il en ce que Mishima, à travers son propre exorcisme littéraire, a mis à nu l'essence même de l'âme nippone, socialisation du Beau viril et, par jeu de miroirs, aveu de ce que Karl Heinrich Ulrichs, écrivain homosexuel allemand du XIXième, déclarait déjà au milieu du siècle: «Nous sommes tous des femmes dans l'âme». Incarnation paroxystique du dualisme ontologique de Nihon, symbolisé par l'omniprésence du disque solaire, mâle incarnation de la chaleur divine répandue par Amaterasu, déesse-mère originelle, Mishima reste la mauvaise conscience d'un Japon qui n'en finit pas de se noyer dans les affres du consumérisme à l'occidentale, ou le portable du self-made man a supplanté le sabre du Bushi (v. NdSE n°29, Mishima: l'homme, l'œuvre, la mort).

N'ayant laissé à la postérité aucune autobiographie digne de ce nom (tout juste peut-on considérer Le Soleil et l'Acier comme ses très partielles mémoires), c'est donc dans son œuvre qu'il convient de quester une vérité par-delà la réalité. Rendons grâce aux éditions Gallimard d'avoir par conséquent publié dans leur collection Folio le recueil de sept nouvelles composant Le Pèlerinage aux Trois Montagnes (initialement publié en NRF), Jets d'eau sous la pluie, Pain aux raisins, Ken, La Mer et le Couchant, La Cigarette, Martyre, Pèlerinage aux Trois Montagnes. De valeur inégale, ces nouvelles n'en présentent pas moins dans leur ensemble le fascinant spectrographe d'une vie, tableau impressionniste où se dévoilent par petites touches les contours d'une existence en mouvement dans ses travers, ses fluctuations, ses fantasmes. Déroutante, parfois agaçante, souvent dérangeante, sa plume livre le fond d'une pensée profonde, qui s'interroge sur son homosexualité, la spiritualité orientale confrontée aux dogmes occidentaux, l'éthique martiale, la valeur de l'art. Yukio par Mishima.

L'apprentissage de soi et des autres, hostiles

«Traversée çà et là de brillants soleils, ainsi que le chante Baudelaire, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage». C'est par ces mots que s'engage l'action de La Cigarette (Tabako), nouvelle autobiographique qui révéla le jeune Kimitake Hiraoka à Kawabata, où le jeune Nagasaki, qui n'est pas encore Mishima Yukio, fait l'apprentissage de soi et des autres, hostiles. Solitaire, mélancolique, romantique, l'adolescent maladif découvre sa sexualité auprès du champion de rugby de l'école, Imura, cependant que s'affirme sa détestation de son propre corps, sa volonté de se perdre: «Instants bénis où, moi qui avais toujours voulu m'y fondre, je crus enfin ne plus faire qu'un avec ce calme (...) cette sérénité qui me semblait couler tout droit d'une vie antérieure et dont je gardais la nostalgie». Sentiments qui se précisent et s'exacerbent dans Martyre (Junkyo). Jamais l'image du «Saint Sébastien» de Guido Reni n'aura été plus obsessionnelle. Mishima y conte les amours sado-masochistes de Watari et Hatakeyama, deux garçons pensionnaires de la même institution. Le premier, Mishima, refusant tout contact avec ses camarades, «d'une entêtante séduction», le second, projection du même quelques années plus tard, «nu, son corps d'athlète (...) modèle même de la jeunesse (...) sa silhouette et une lueur telle qu'on eût dit la statue antique d'un jeune dieu». Ces «relations particulières» aiguiseront la haine de leurs camarades, et dans un simulacre de pendaison, Watari-Saint Sébastien, les yeux plongés dans l'azur du ciel infini, subira le douloureux rituel social du passage du même au même: «un adolescent qui prétend rester lui-même sera martyrisé par les autres. L'adolescence a toujours été un effort pour se rendre semblable, ne fut-ce qu'un instant, à quelque chose d'autre». Confession (d'un masque)...

Se purifier dans le suicide et rejoindre l'éther

Composer un personnage qui puisse soutenir le regard fondamentalement détestable de l'Autre devient la préoccupation fondamentale de Mishima dans Jets d'eau sous la pluie (Ame No Naka No Funsui): «Je n'ai jamais été l'esclave de mes désirs...». La rupture entre Akio et Masako, «Mots talismans que seul un homme, un vrai, un être humain enfin, pouvait s'autoriser à prononcer... Ces mots: «Séparons-nous!», marque, dans son grotesque sordide, l'initiation à l'âge adulte et au monde d'un jeune être désespérément sensible, intérieurement réprouvé, en arrêt devant la chair. «Le monde était un parfait non-sens. Les hommes complètement stupides». Pain aux raisins (Budopan) résonne lourdement de cette chétivité tant physique que morale. Jack, l'anti-héros de la nouvelle, est de cette jeunesse de l'après-1945 gavée de références américaines: «(...) taillé dans une sorte de cristal transparent. N'avait-il pas eu toujours en tête de devenir un homme invisible? (...) un beau visage comme sculpté dans un ivoire immaculé (...). Pour se garantir une liberté totale et une transparence absolue, le jeune homme bannissait muscles et graisse superflus».

En proie au nihilisme surgi des décombres du grand rêve impérial, Jack ressent un jour l'impérieux besoin de quitter l'univers étouffant des villes, «pour qui les enseignes au néon les affiches des films sales et déchirés, les gaz d'échappement des voitures, les phares tenaient lieu de lumière naturelle, de parfum des champs, de parterre moussu, d'animaux domestiques, de fleurs des prés». «Pour pallier la stupidité du monde, il fallait d'abord procéder en quelque sorte à un véritable lessivage de cette stupidité, à une sanctification passionnée de ce que les moutons considéraient comme ridicule».

Se purifier dans le suicide et rejoindre l'éther. Mais l'acte fatal, d'abandon à l'occidentale, échouera. «Jack était guéri maintenant. Il s'était trompé en pensant que son propre suicide entraînerait automatiquement la destruction de cet univers de moutons endormis». Mishima, de retour de Grèce, a reçu l'illumination. Nietzsche, les rayons du soleil en Apollon ont ressuscité l'enfant pâle. Le corps et l'âme ne font qu'un et l'entretien de l'un favorise l'expression de l'autre. Cet état d'esprit nouveau, véritable révolution culturelle dans l'univers mental du jeune littérateur, Ken le magnifie. Placée sous le signe du soleil, astre de l'éternel recommencement, cette nouvelle nietzschéenne exalte le sacrifice de Kokubu Jirô, jeune étudiant quatrième dan de kendo, entièrement dévoué à son art. «Violence pure», Jirô rejette toute émotivité, mollesse, mépris, tous les «j'aimerais bien...» pour ne s'infliger que des «je dois...». «L'homme n'a en fait que deux possibilités: être fort et droit, ou se donner la mort». L'exigence de sa règle de conduite, la pression psychologique qu'impose l'excellence, transfigurent Jirô, ultime affirmation d'une pureté millénaire désormais anachronique. «Dans son dôjô, il était tel un dieu furieux: toute l'énergie et l'ardeur de l'entraînement semblaient venir de lui, rayonner et comme se propager autour de lui. Cette chaleur et cette passion, il les tenait sans doute du soleil, de cette boule de feu qu'il avait contemplée lorsqu'il était enfant».

Art et spiritualité, défis lancés à la mort

Entrevu dans La Cigarette, le soleil irradie Jirô de sa force, le nimbe de son évidence divine: «Mais seul Jirô était là, transparent. Au milieu de ce monde troublé, il gardait une évidence cristalline (...) regard calme et vierge de tout sentiment». Image sublime: «Inondé du soleil qui perçait à travers les arbres, sabre au côté (...). Du sang tombé de l'aile blessée se répandit sur la joue de Jirô». Héros tragique de théâtre Nô, Jirô, tout tendu vers la perfection du geste et de la pensée, sera vaincu par la médiocrité des siens. Trahi par la désinvolture de ses élèves, Jirô mesure le néant de sa tâche. Insupportable. «La lumière de la lampe de poche fit apparaître l'éclat de l'armure de laque noire, fit briller l'or du blason, les deux cotylédons dorés. Jirô, serrant son sabre de bambou entre ses bras vêtus d'indigo, était couché sur le dos, mort». Le fil de soie qui le retenait toutes ces années à la vie s'était rompu.

Jumelle de la nouvelle Patriotisme, publié dans le recueil La Mort en été, Ken préfigure, «antitestament», le crépuscule de Mishima. Le culte de la plénitude de l'instant, Mishima le découvre à l'époque dans la lecture des textes bouddhiques. «Ayant bien compris l'enseignement du Maître, il savait qu'il n'y avait pas à prier en vain pour un monde futur, ni à désirer un pays encore inconnu. Mais lorsque le soleil du soir colorait le ciel d'été, lorsque la mer n'était plus qu'un immense horizon pourpre, ses jambes d'elles-mêmes le conduisaient irrésistiblement au sommet du mont Shôjôgatake. «Placés dans la bouche du moine Anri (Henri), personnage central de La Mer et le Couchant (Umi To Yukake), disciple français du grand Maître Rankei Dôryù (1213-1278), ces propos reflètent le dernier tournant de son œuvre.

Art et spiritualité, défis lancés à la mort, sont au centre de la dernière nouvelle, la plus longue aussi, Pélérinage aux Trois Montagnes (Mikumano Mode). Histoire d'amour étouffée et complexée entre un vieux maître en poésie tanka, professeur Fujimiya, et sa dévouée servante Tsuneko, Mishima tire de sa nouvelle le prétexte, convenons-en très scolaire, de résumer mille ans de littérature nippone, à la manière de La Mer de la Fertilité, où la démonstration académique des préceptes bouddhistes et shinto prenaient le pas sur l'ardeur de la conviction. Mais, écrites sous la double tutelle de la poétesse Eifuku Monin et des Nihon Shoki (Annales du Japon, fondement du nationalisme impérial), ses pistes littéraires portent en elles l'idéal frontispice de son œuvre: «Pour soutenir l'idée que, quelle que soit l'époque ou la société, c'est en regardant de beaux paysages que l'on compose de beaux poèmes, ne fallait-il pas, du moins pour une femme, posséder comme Monin, richesse, pouvoir et prestige, ou, si l'on était un homme, préserver une pensée ferme, inébranlable dans l'adversité? (...) Eh bien, la leçon que l'on peut tirer des tankas d'Eifuku Monin, c'est précisément que la faculté de dissimuler fait partie de l'art lui-même, qu'elle en est même une des composantes des plus importantes».

L'adolescence est un état qui devrait se poursuivre éternellement

Confessions d'un masque, Watari, Nagasaki, Jirô, Anri sont les multiples facettes de la même personne, réunies en un précieux document «auto-bibliographique» où perce la nostalgie de la jeunesse, jeunesse du monde, des hommes, des sentiments. N'écrivait-il pas dans La Cigarette, phrase qui transperça le cœur de Kawabata: «L'adolescence est un état qui devrait se poursuivre éternellement».

Laurent SCHANG.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres japonaises, littérature japonaise, japon, extrême orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 01 décembre 2009

Van Rompuy face aux Turcs

Van Rompuy face aux Turcs

En Turquie, dès le lendemain de son annonce, cette promotion du Premier ministre belge a beaucoup chagriné les partisans de l'adhésion. On a largement évoqué un discours qu'il avait prononcé, en 2004, devant le Conseil de l'Europe, réuni au Parlement belge. En cette circonstance M. Van Rompuy avait déclaré sans ambiguïté que "la Turquie ne fait pas partie de l'Europe et n’en ferait jamais partie". De façon très significative, il avait affirmé à l'appui de son propos :"les valeurs universelles de l'Europe, qui sont aussi des valeurs fondamentales du christianisme, perdraient de leur vigueur avec l'entrée d'un grand pays islamique tel que la Turquie".

En Turquie, dès le lendemain de son annonce, cette promotion du Premier ministre belge a beaucoup chagriné les partisans de l'adhésion. On a largement évoqué un discours qu'il avait prononcé, en 2004, devant le Conseil de l'Europe, réuni au Parlement belge. En cette circonstance M. Van Rompuy avait déclaré sans ambiguïté que "la Turquie ne fait pas partie de l'Europe et n’en ferait jamais partie". De façon très significative, il avait affirmé à l'appui de son propos :"les valeurs universelles de l'Europe, qui sont aussi des valeurs fondamentales du christianisme, perdraient de leur vigueur avec l'entrée d'un grand pays islamique tel que la Turquie".Qu'un homme politique de droite évoque ainsi les racines chrétiennes de l'Europe ne me le rend pas foncièrement antipathique. Dois-je le dire, au risque de contrarier ainsi mes lecteurs les plus réticents à l'endroit de tout ce qui se passe à Bruxelles ? Je l'avoue sans tremblement. (1)

Rassurons quand même les inconditionnels de l'adhésion dont nous combattons ici le point de vue.

Dans les institutions internationales de l'occident, sous l'influence du Département d'État américain, et de quelques groupes de pression moins translucides, la diplomatie d'Ankara compte encore de nombreux relais.

Par exemple, le travailliste norvégien Thorbjorn Jagland, secrétaire général du Conseil de l'Europe et actuel président du Comité Nobel (2) estime qu'après Obama lauréat de cette année, le prix de la Paix devrait être attribué au premier ministre turc en exercice.

En même temps on apprend que la Turquie, en tant que candidate fait d'ores et déjà pression pour que la République de Chypre, membre de l'Union, et dont son armée occupe déjà 40 % du territoire, cesse de constituer un obstacle à sa participation à l'agence de Défense européenne (3). De même de révélatrices tractations se déroulent autour du retrait annoncé, après bientôt un demi-siècle d'ambiguïté, de la Grande-Bretagne théoriquement garante de l'indépendance de l'île. Le ministre britannique des Affaires européennes, le travailliste gallois Chrys Bryant, en a fait l'offre le 24 novembre en vue de "favoriser la réunification" dans le sens des actuels desiderata gouvernementaux turcs et dans l'esprit du plan Annan. (4) Et le chef de file conservateur David Cameron a confirmé son appui (5).

Tout ce maelström diplomatique ne conduira pas nécessairement au pire. On doit le savoir lié lui-même au rôle que le parti majoritaire turc souhaite jouer désormais dans le Proche Orient, où il développe ses liens avec la Syrie, l'Iran ou la Lybie..

Mais cela ne doit pas faire perdre de vue, au contraire, le danger pour l'identité européenne du principe même de cette candidature. Précisons d'ailleurs que si la démocratie turque peut en tirer des bénéfices, si l'adoption de standards voisins de ceux de nos pays peut paraître profitable, à de nombreux égards, rien ne nous assure que l'identité légitime du peuple turc en tire toujours profit.

On pouvait lire par exemple, dans le journal Zaman Today (6) que telle organisation féministe locale a dénoncé, dans le cadre de la Journée internationale du 25 novembre, le fait que 75 % des femmes turques "subiraient des violences conjugales", que 25 % des jeunes filles de moins de 18 ans auraient été victimes de violences sexuelles, etc. On doit être porté, d'abord, à relativiser l'information, ou le slogan, tout en lui trouvant, hélas, un air de vraisemblance.

Rappelons qu'au XVIIe siècle, Molière qui passait [jusqu'ici] pour la plus pure incarnation du génie français faisait poser par un de ses personnages féminins la fameuse question "et s'il me plaît à moi d'être battue". "Autre temps autre mœurs" dira-t-on avec le proverbe. Eh bien le raisonnement "identitaire", pour s'inscrire dans la logique de M. Besson (7), conclura peut-être : "autre pays, autres mœurs". (8)

On doit donc oser à ce titre conclure que les propos de M. Van Rompuy de 2004 rejoignent des préoccupations, que l'on invitera le lecteur à partager quant à l'hypothèse, apparemment prématurée, d'une intégration de ce pays dans l'Union qui se veut européenne.

JG Malliarakis

Apostilles

- Au même titre ai-je publié en annexe de mon petit livre La question turque et l'Europe les interventions, dans le même sens, de MM. François Bayrou et Jérôme Rivière, qui selon moi, en 2004, "sauvent l'honneur du parlement".

- cf. déclarations à "Cihan Haber Ajansi" le 25 novembre.

- Sigle anglais "EDA"= European Defense Agency

- cf.Famagusta Gazette d du 24 novembre/li>

- cf. Cyprus News Agency du 25 novembre

- Édition du 26 novembre. Ce quotidien dont il faut recommander le site est proche du gouvernement actuel. Il représente la source d'informations la plus riche et la plus "objective" en langue anglaise sur l'actualité turque. Il est lié à la fameuse organisation de Fetullah Güllen qui [pour faire court] a entrepris de liquider l'héritage kémaliste.

- qui, étant né à Marrakech, en 1958, dans un royaume du Maroc indépendant, a sans doute raison de remettre en cause la théorie artificielle du "jus soli".

- Je sais que le grand argument des Turcs consiste toujours à mettre au débit des Kurdes tout ce qui peut sembler archaïque dans leur propre pays et notamment la violence. Mais alors pourquoi nier, par ailleurs, la personnalité kurde et pourquoi ne leur accordent-ils pas leur indépendance ? Il est vrai qu'aujourd'hui la plus grande ville kurde s'appelle Istanbul.

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, union européenne, belgique, turquie, actualité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nuevas bases americanas en el mar Negro

Nuevas bases americanas en el mar Negro

El gobierno de Estados Unidos destinará más de $ 100 millones para construir nuevas bases militares en Bulgaria y Rumanía aunque la administración Obama haya suspendido recientemente sus planes para crear un escudo defensivo anti-misiles en otras partes de Europa oriental.

Según la revista semanal del ejército de los EE.UU. “Barras y Estrellas”, este último compromiso del Pentágono consiste en una base militar de $ 50 millones en Rumanía y otra de $ 60 millones en Bulgaria, que albergarán a 1.600 y 2.500 soldados estadounidenses respectivamente.

Se espera que la base de Rumanía esté terminada en los próximos dos meses, mientras que la apertura de la base búlgara está programado para el 2011 o 2012.

Las bases, financiadas por los Estados Unidos, aunque propiedad de los gobiernos de Rumanía y Bulgaria, serán compartidas por fuerzas americanas y de los países anfitriones, según la revista semanal.

Más de 2.000 soldados se encuentran realizando maniobras cerca de las dos naciones de Europa Oriental.

Durante una reciente visita a Rumanía, el vicepresidente Joe Biden dijo que Bucarest respaldaba la nueva configuración del escudo anti-misiles americano que Washington anunció tras la suspensión de su despliegue de misiles defensivos previstos en Polonia y la República Checa.

Esto significa que elementos del complejo anti-misiles americano pueden aparecer en Rumanía.

Además, los expertos estadounidenses dicen que la construcción de dos nuevas bases en Rumanía y Bulgaria está plenamente en consonancia con la redistribución de las tropas que el ex-presidente George W. Bush anunciara en 2004. Muchos analistas creen que el movimiento de tropas americanas hacia Rumanía y Bulgaria forma parte de una estrategia de redistribución mundial que comenzó en los primeros años de la administración Bush con el objetivo de desplazarlas de Alemania hacia hacia el este.

El Pentágono explica todo esto por la necesidad de llevar sus fuerzas cerca del inestable Oriente Medio.

Rusia lo ve como una amenaza directa a sus intereses por temor a que lo que comienza con una presencia relativamente pequeña del ejército americano en Rumania y Bulgaria, pueda finalmente verse aumentada en gran medida.

Además, la aparición de bases de la OTAN en el Mar Negro se suma a las instalaciones militares que Occidente tiene en el Mar Báltico, y que pone a Rusia en un aprieto.

En otra señal alarmante, cadetes de la academia militar de West Point están ahora recibiendo un curso intensivo de cultura y lengua rusa. Al igual que hicieran en los tres años previos a la invasión de Irak.

Preparándose para apropiarse de la riqueza de petróleo del Mar Caspio, Washington lo hará apoyándose en sus bases de Rumanía y Bulgaria y aumentando la inestabilidad en el Caucaso. ¿Para qué? Para poder enviar a sus fuerzas de paz allí para garantizar la seguridad del transporte de petróleo y gas. Y aquí el contingente americano en Rumanía y Bulgaria puede ser de mucha utilidad.

Traducido por Martin (investigar11S)

New US Bases on the Black Sea, by Mike Sullivan

00:22 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mer noire, etats-unis, otan, russie, atlantisme, occidentalisme, région pontique, bases militaires, turquie, roumanie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Suicide by Multiculturalism

Suicide by Multiculturalism

The charade is up. It’s now apparent that Nidal Hasan was acting upon the Islamic doctrine of holy war when he carried out mass murder at Fort Hood. But will this fact, like so many others, make any appreciable difference in our future course? Almost a decade has passed since the September 11th attacks, but Americans are more confused than ever on the origin, meaning and intent of Muslim militancy. We deceive ourselves with our own false vision of humanity; in doing so we race further toward destruction.

Through the evil he willed, Hasan delivered news the post-Christian West can’t bear to hear: modern universalism, the movement toward a secularized, borderless world of voters and consumers, is an unsustainable fraud. Witness the delusion that reigns at the highest levels of power. The U.S. Army Chief of Staff, General George Casey, gave us a perfect display of the elites’ unswerving dedication to its ideological program:

It would be a shame—as great a tragedy as this was—it would be a shame if our diversity became a casualty as well.

Given the establishment’s response to the atrocity, its representatives prefer death (not their own, of course, but yours will do well enough) to facing not only the reality of jihad, but the bankruptcy of the liberal project.

Hasan also reminded us about the very nature of the centuries-long war waged by Islam against Dar el-Harb (the House of War, i.e. the world outside Islamic power). Actions ranging from full-blown invasions to smaller-scale operations that would today be termed “crime” or “terrorism” form the original basis of this faith’s expansion. Today’s West has actively facilitated the other key component of the growth of Islam, migration. With little regard to vital cultural and historical context, our elites have sown the ground for the current conflict by importing Muslim peoples en masse, a feat of recklessness without precedent.

This is not to imply a special animus against Muslims. But we must be cognizant of an enduring antagonism between civilizations that cannot be explained away by fashionable theories. Only an ignorant and fevered imagination would deem violence carried out in the name of Islam worldwide as some sort of contemporary anomaly.

Those who shrug about the growth of Islam in the West will obfuscate their way to an apology for multiculturalist policies at home and interventions abroad. Favorite terms used by officials and media commentators to expel all clarity from discussion include “extremist” and “Islamist.” It would be laughable to think about Mohammed and his followers as they fought to dominate the Arabian Peninsula and beyond as “Islamist extremists.” Were the Moors who overran Spain and threatened France also “extremists”? Or the Turks who captured Constantinople and ravaged their way deep into Europe? They were warriors fulfilling the imperatives of conquest laid out by their religion’s founder.

9:29. Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.

We are confronted with a belief system that since its inception has claimed nothing less than dominion over the entire earth. Liberal society cannot admit this, for to do so would subvert its organizing principles and its very own pretense to universality.

Liberalism celebrates our common humanity in the most superficial manner (individual desire), while denying the essences of cultures and peoples. The exaltation of “human capital” as interchangeable and “enriching,” no matter the country of origin, has led to the phenomenon of Londonistan. America attempts to lay the foundations for Main Street in places like Kandahar and Mosul, and with its blood and debt buys only disaster.

All these frenzied exertions to assert the universal validity of the liberal ideal are speeding its demise. The pseudo-religion of the philosophes, bourgeois revolutionaries, and today’s managerial class was designed to destroy Christianity by mimicking and supplanting it. Yet it has now encountered an alien faith against which it possesses few defenses.

Modern Westerners have no historical context, no notion of the centuries of Islamic campaigns against Christendom because they have forgotten their faith and cultural heritage. Only a decadent society would invite waves of immigration from a culture with a well-established record of hostility. And only a society truly unhinged would then undertake military interventions in those nations for the sake of an ideological chimera. The Fort Hood massacre is an acute symptom of our civilization’s suicidal tendencies.

How can America and the West step back from the brink?

Honesty would make for a fine start.

Article URL: http://www.takimag.com/site/article/suicide_by_multiculturalism/

00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : multiculturalisme, multiculture, globalisation, mondialisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Fascismo, Nazionalsocialismo, gli Arabi e l'Islam

| Fascismo, Nazionalsocialismo, gli Arabi e l’Islam

| |

|

|

| |

| Giovanna Canzano ha incontrato per Rinascita lo scrittore e storico Stefano Fabei Nei primi otto anni di potere Mussolini non portò avanti un’autonoma politica araba per diverse ragioni: la politica estera italiana aveva come punto di riferimento quella inglese e dall’andamento dei rapporti con la Gran Bretagna dipendeva l’atteggiamento di Roma verso gli arabi; inoltre gli impulsi a una politica estera rivoluzionaria, verso questa parte del mondo, sostenuta dai fascisti più dinamici, erano soffocati dall’influenza esercitata sul regime da nazionalisti e cattolici conservatori. |

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monde arabe, islam, italie, allemagne, années 30, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Yukio Mishima et le Jieitai

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Yukio Mishima et le Jieitai

«Quand le tonnerre gronde dans le lointain, le temps qui passe à travers la lumière de la lampe, qui frappe à travers la fenêtre, et le son sourd qui s’ensuit paraissent incroyablement long. Dans mon cas particulier, il a duré vingt ans. La voix des héros disparus est la voix de la lampe. Dans un futur proche, la rumeur nostalgique du tonnere fera vibrer nos ventres virils et avec la promesse de fécondités sauvages fera vibrer aussi le cœur du Japon».

Cette phrase, Mishima l’a écrite dans la préface à Vie et mort de Hasuda Zenmei de la Kodakane Jirô. Il m’apparait superflu de souligner que Hasuda Zenmei a contribué durablement à la formation spirituelle et idéologique de l’adolescent Mishima. On le sait aujourd’hui: Hasuda, le 19 août 1945, peu de jours avant la défaite du Japon, servait encore l’Empire au titre de commandant de compagnie dans une base proche de Singapour. Hasuda apprend que le commadant du régiment avait lu lui-même à la troupe la déclaration de reddition de l’Empereur et avait demandé à ses hommes de donner le drapeau à l’ennemi. Hasuda le tue à coups de revolver et puis se suicide.

La signification de la mort de Hasuda est restée longtemps obscure, y compris pour Mishima: «Quand j’ai compris son geste, j’étais proche de la quarantaine: un âge peu éloigné de celui du Disparu... La signification d’une telle façon de mourir, comme une fulguration improvisée, a soudain éclairé les ténèbres épais qui assombrissaient mon propre long cheminement...». Cette fameuse préface nous explique quels sont les rapports entre Hasuda et Mishima, mais elle nous livre aussi, pour la première fois, explicitement, la clef de voûte qui explique le propre suicide de Mishima et révèle l’arrière-plan politique, historique et culturel qui l’a justifié.

Cependant, si l’on jette un regard plus attentif, derrière les allégories de la “lampe” et du “tonnerre”, on repère, cachées, les étapes de l’iter spiritualis de Mishima. Pour beaucoup de citoyens dont les années d’adolescence et de jeunesse se sont passées pendant la guerre, l’expérience guerrière est devenue a posteriori un point de référence existentiel et politique indépassable. En particulier, pour tous les Japonais, qu’ils soient de droite ou de gauche, la défaite de 1945 est une expérience communément partagée et le turning point le plus significatif du siècle. Yukio Mishima se souvient de cette expérience comme d’un sentiment de bonheur indicible, désormais perdu: «... Mis à part toute autre considération, il n’était pas étrange, à cette époque, pour les pilotes kamikaze, d’écrire: Tenno Heika Banzai (= Vive l’Empereur!). Admettons que cette époque puisse revenir, ou revenir sous une autre forme ou ne jamais revenir. Et pourtant, moi, cette époque où il n’était pas étrange d’écrire [cette parole], je l’ai connue, et le fait de l’avoir connue, en y pensant, me donne une incroyable sensation de bonheur. Mais quelle fut cette expérience? Quelle fut cette sensation de bonheur?» (Débats sur les Japonais).

Plus tard, cependant, cette “sensation de bonheur”, ressentie par l’adolescent Mishima, qui avait entrevu la guerre sous la forme de la “lumière d’une lampe”, chavire misérablement avec la défaite. La “sensation du tonnerre”, qui s’ensuivit, et qui aurait apporté ce bonheur, n’a plus jamais été ressentie. Yukio Mishima va vivre le temps de l’après-guerre (“une époque faite de fictions”, “un veillissement en toute harmonie”), pendant vingt-cinq années “terriblement longues” pour se retrouver lui-même transformé en “lampe”, pour faire vibrer par son propre “tonnerre”, d’acier et de sang, le cœur des hommes, le flux de l’histoire.

Les banderoles qu’il a fait claquer au vent sur la terrasse du Quartier Général d’Ichigaya le 25 novembre 1970 proclamaient: «Nous, les hommes du TATE-NO-KAI (= Secte des Boucliers/“Shield Society” selon la propre traduction anglaise de Mishima) avons été élevé par le Jieitai (le “Corps d’Auto-Défense”, soit l’actuelle armée japonaise, ndlr). En d’autres morts, le Jieitai a été pour nous un père, un frère aîné. Alors pourquoi avons-nous été poussés à commettre une telle action? Moi, depuis quatre ans, les autres membres étudiants de notre société, depuis trois ans, avons été acceptés dans le Jieitai à titre de quasi-officiers, nous avons reçu une instruction sans autre fin. Par ailleurs, nous aimons le Jieitai profondément, nous avons rêvé du véritable Japon, de ce Japon qui n’existe plus désormais en dehors de ces murs d’enceinte. C’est justement ce Japon que nous avons pleuré pour la première fois, nous, hommes nés après la guerre. La sueur que nous avons dépensée est pure. Tous ensemble, nous avons couru et marché à travers les champs aux pieds du Fukuyama, nous étions des camarades unis par l’esprit de la patrie. Nous n’avons aucun doute. Pour nous, le Jieitai est comme un pays natal. Dans la sordidité du Japon actuel, nous avons réussi à respirer seulement en ce lieu, où l’air est excitant. L’esprit qui nous a été communiqué par les officiers et les instructeurs est indépassable. Alors pourquoi avons-nous posé un acte aussi extrême? Cela peut paraître un paradoxe, mais j’affirme que nous l’avons posé parce que nous aimions le Jieitai» .

Vingt-sept ans se sont écoulés depuis le suicide de Mishima et le Jieitai, qu’il avait tant aimé, a changé lentement. Il avait été une sorte de “Cendrillon” des institutions japonaises; il s’est transformé en une armée quasi normale et respectée. Dernièrement, il a participé (ironie de l’histoire!) pour la première fois aux activités de “pacification” sous la bannière de l’ONU au Cambodge, à Madagascar et au Liban. Désormais, le Parti Socialiste (social-démocrate) japonais le “reconnaît”. Deux occasions ont permis au Jieitai de se placer sous les feux de la rampe: l’action humanitaire menée à la suite du tremblement de terre de Kobe et l’aide technique apportée aux forces de police lors de l’attaque au gaz neurotoxique perpétré par la secte Aum Shinri-kio, il y a deux ans.

Le problème fondamental pour le Japon demeure toutefois la constitution pacifiste imposée par les Alliés après 1945. L’article 9 de cette constitution interdit au pays de façon unilatérale l’usage de la force (militaire). C’est le plus gros obstacle à la restauration complète des droits de l’Etat japonais. Mishima, dans un bref essai intitulé Le Tate-no-kai, publié dans la revue anglaise Queen, écrivait à propos de la constitution pacifiste: «Je suis las de l’hypocrisie de l’après-guerre japonais: par là, je ne veux pas dire que le pacifisme est une hypocrisie, mais vu que la Constitution pacifiste est utilisée comme excuse politique tant par la gauche que par la droite, je ne crois pas qu’il existe un pays au monde, mis à part le Japon, où le pacifisme est autant synonyme d’hypocrisie. Dans notre pays, le mode de vie que tous honorent est celui d’une existence définitivement soustraite à tout danger, un mode de vie tout compénétré de sinistrose, celui des pacifistes et des adeptes de la non-violence. En soi, cette chose n’est pas criticable, mais le conformisme exagéré des faux intellectuels m’a convaincu que tous les conformismes sont une calamité et que les intellectuels, au contraire, devraient mener une vie dangereuse. D’autre part, l’influence des intellectuels et des salons socialistes s’est développée de manière absurde et ridicule. Ils conseillent aux mères de ne pas donner à leurs garçons des jouets imitant des armes à feu et considèrent que c’est du militarisme d’aligner les enfants sur des files à l’école et de leur demander de se nommer et d’énoncer leur numéro... ce qui a pour résultat que les enfants se rassemblent de manière éparpillée et mollement comme une bande de députés».

L’action de Mishima, de Morita et des autres membres du Tate-no-kai au Quartier Général d’Ichigaya fut pour l’essentiel un acte symbolique, destiné à donner le coup d’envoi à une révision de la constitution et à la transformation du Jieitai en une armée nationale légitime. Dans un certain sens, l’échec apparent de cette tentative a toutefois été le point de césure entre les deux droites japonaises: la droite contre-révolutionnaire des années 60 et la nouvelle droite radicale des années 70 (Shin-Uyoku).

Giuseppe FINO.

(article issu de Marginali, n°22, avril 1998).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mishima, japon, extreme orient, littérature, lettres, lettres japonaises, littérature japonaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 30 novembre 2009

Modus Operandi de la desinformacion

Modus Operandi de la desinformación

Modus Operandi de la desinformación

El martes 10 de noviembre, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur anunció que una patrulla norcoreana había cruzado la línea fronteriza marítima en el Mar Amarillo (o Mar Occidental) lo que provocó que un buque de la Marina de Corea del Sur realizara “disparos de advertencia” a los que respondieron los norcoreanos. Según la agencia noticiosa surcoreana Yonhap, el patrullero de Pyongyang “aparentemente sufrió daños”, aunque no se informó de víctimas.

La frontera marítima en aguas del Mar Occidental es una zona altamente conflictiva donde se han librado enfrentamientos con numerosas bajas entre buques de las dos Coreas. Pyongyang rechaza la controvertida Línea del Límite del Norte (NLL), impuesta al final de la Guerra de Corea (1950-1953) por las tropas de la ONU lideradas por EEUU.

Este incidente agregó significación a una reciente denuncia por desinformación maliciosa formulada por el destacado pacifista y escritor estadounidense Bruce K. Gagnon, coordinador de la “Red global contra las armas y el poder nuclear en el espacio”.

Se trata de un suceso que, sin ser excepcional ni novedoso, resalta la sistemática manipulación que caracteriza al modus operandi de la gran prensa corporativa.

Relataba Gagnon que el diario The Washington Post de la capital estadounidense había publicado el 13 de octubre de 2009 un artículo titulado “Disparó Corea del Norte cinco misiles”, referido al hecho cierto de que esa nación asiática lanzó tal cantidad de misiles de corto alcance tras lo cual declaró una prohibición de la navegación en aguas frente a sus costas orientales y occidentales, sin mencionar en lo absoluto las motivaciones que había tenido Pyongyang para adoptar esas medidas.

“Lo que fue convenientemente excluido de la noticia es que Estados Unidos y los militares surcoreanos acababan de iniciar grandes maniobras militares conjuntas en el Mar Occidental (o Amarillo), situado entre Corea y China, que tendrían lugar del 13 al 16 de octubre y que incluirían la participación del grupo de combate del portaviones USS George Washington. Corea del Norte temía que Estados Unidos y Corea del Sur (que ahora construye misiles de largo alcance capaces de alcanzar en profundidad el territorio de Corea del Norte) planearan utilizar la circunstancia para lanzar un ataque sorpresivo contra ellos”, observa Gagnon.

“Después de todo, -añade- ellos conocen de los ataques de EEUU contra Iraq y Afganistán, y escuchan el entrechoque de los sables de guerra que Estados Unidos blande contra Irán. Corea del Norte no puede descuidarse ante la ocurrencia de estos grandes ejercicios militares. Cuando tienen lugar, ellos dejan todo lo que estén haciendo y se preparan para la defensa de su país. Es esa una razón por la que su economía presenta tantos problemas.”

“Por eso, como medida preventiva, ellos dispararon al mar, sin intención ofensiva, los 5 misiles de corto alcance, a fin de advertir (al eventual atacante) que ellos estaban alertas”, dice Gagnon.

El Washington Post había escrito que, “la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, reaccionando ante los informes sobre el lanzamiento de los misiles, declaró que Estados Unidos y sus aliados están tratando de demostrar a Corea del Norte que la comunidad internacional no aceptará la continuidad de su programa nuclear”.

Ironiza Gagnon que “Estados Unidos finge sorpresa por este comportamiento extravagante e inesperado de la ‘inestable’ Corea del Norte y utiliza el incidente como pretexto para recordar al mundo que los buenos americanos están trabajando fuertemente para detener el programa nuclear de Corea del Norte. Estados Unidos, en otras palabras, es apenas un ingenuo observador. El tío bueno sólo sacude la cabeza, consternado, ante la conducta de aquellos norcoreanos tan extravagantes”.

El objetivo de la inocente información –dice- es hacer que en la mente del lector norteamericano y en las de los de otros lugares del mundo bajo influencia de los medios corporativos que controla Washington quede sólo la idea de que los maniáticos norcoreanos, una vez más, han disparado misiles contra objetivos fantasmas.

Relata Gagnon que, habiendo tenido acceso al cúmulo de informaciones omitidas, pudo constatar de qué manera Estados Unidos y el Washington Post engañaban al público, incluso a la mayor parte de los congresistas de Estados Unidos, que ignoraba el grave peligro que significaban esos ejercicios que llevaban a cabo su país y Surcorea frente a las costas de Corea Democrática y de China, algo que la noticia sobre los cinco misiles pasó por alto.

Grupos de pacifistas en Corea del Sur, identificados con el intríngulis del asunto, se manifestaron en protesta durante los días de las maniobras conjuntas, sin que ello fuera reportado por los medios en Corea del Sur ni, mucho menos, por el Washington Post.

Gagnon considera que se trata de un revelador ejemplo de la forma en que se estigmatiza a Norcorea desde la Guerra de Corea. “La práctica es la misma que se ha usado contra Cuba durante muchos años, contra Irak, y en la actualidad contra Irán, Afganistán y Pakistán. Es el modus operandi de Estados Unidos”.

Manuel E. Yepe

Extraído de Argenpress.

00:25 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manipulations médiatiques, manipulation, désinformation, médias, soft power, mondialisme, globalisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

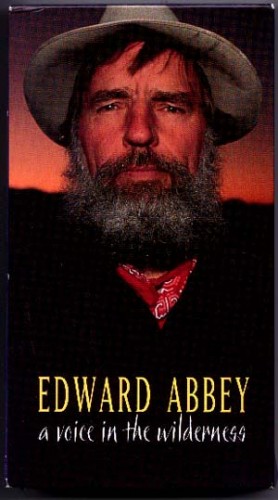

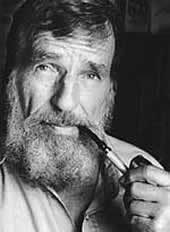

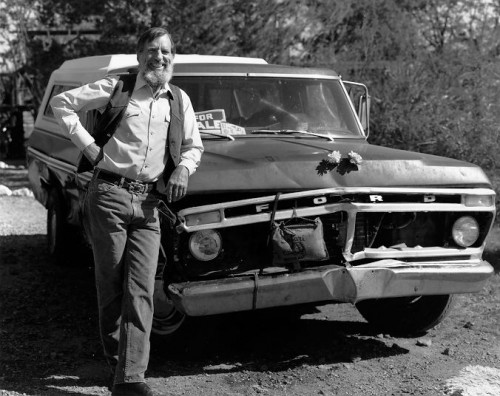

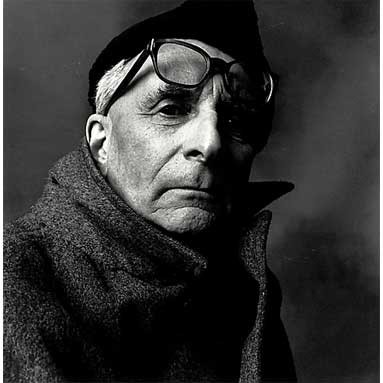

Edward Abbey, Conservative Anarchist

Edward Abbey, Conservative Anarchist

Edward Abbey, Conservative Anarchist

http://spectator.org/archives/2009/03/13/edward-abbey-conservative-anar

Cactus Ed (a nickname he liked) is dead, lo these twenty years (March 14, 1989). He was a less controversial figure in his time than he is today, and certainly has more readers. I recently attended a lecture/book discussion on the author's Desert Solitaire at my local public library, and wasn't surprised by what I heard. Small town book clubs tend to be the pet projects of liberals bent on "promoting literacy," and attract likeminded people. The discussion was moderated by a local Abbey fan, a woman of some academic credentials, and roughly twenty people took part. I've read Desert Solitaire twice, but went to the lecture on a whim, only flipping through my paperback copy shortly beforehand, intending to just listen. The group chewed over the book for 90 minutes, and the takeaway for me was that most people there thought Abbey to be a larger-than-life iconic character, the life transcending the work. And they mostly agreed with his severe critique of the management of the public lands, his ambiguous views on the national parks, and his anarchic thoughts concerning humankind's history and place on the planet, in general. An amusing evening.

Edward Abbey's posthumous fame lies mostly with the Green Left, especially in the West. He's attained that iconic cult status as a man who embodied equal parts Henry David Thoreau (Larry McMurtry once called him "The Thoreau of the American West") and John Muir, with an added dash of Mikhail Bakunin. Somebody who thought and wrote, but also acted, and influenced others to act, however indirectly. All this begs an old question: Does a writer pushing an agenda in his work compromise the artistic integrity of that work? In Abbey's case the answer is both yes and no, because he was much more a polemicist than an artist.

Edward Paul Abbey was born on January 29, 1927, in Indiana, Pennsylvania, the son of a farmer and logger. After a 1944 hitchhiking trip west at 17, he served in the U.S. Army late in World War II and afterwards, then enrolled at the University of New Mexico in 1948 on the G.I. Bill, eventually earning a Master's Degree in philosophy. During this time Abbey started to write as he began concurrently to explore the backcountry of the Southwest in his spare time, specifically the Four Corners area (where Utah, Colorado, Arizona, and New Mexico meet), otherwise known as the Colorado Plateau because it's drained by that great river.

It was among the last of Western regions to be surveyed and mapped. In 1869, John Wesley Powell was its primary explorer when he led a party in dories down the rapids-ravaged canyons of the Green and Colorado Rivers from Green River, Wyoming, all the way through the Grand Canyon. It's an unforgiving region of deserts and mountains, much of it federal land, and home to a half dozen national parks. Here Abbey found the subject that was the focus of his four decades as a writer.

Abbey started as a novelist with a run into the 1960s with series of competently executed but forgettable books such as Jonathan Troy (1954), The Brave Cowboy (1956), and Fire on the Mountain (1962). The Brave Cowboy was made into Lonely Are the Brave (1962), a film starring Kirk Douglas, thus earning Abbey some much-needed Hollywood money. During this time he also churned out essays and journalism about his wanderings in "the back of beyond."

Money was tight, though, and Abbey also worked odd jobs through the 1950s and '60s. His most noteworthy employment was as a seasonal ranger at Arches National Monument (now Arches National Park) near Moab, Utah, in 1959. This experience (along with others) culminated in the 1968 publication of Desert Solitaire, the book that made his reputation. After that, Cactus Ed became the Thoreau of the West.

The book is in some ways an episodic pastiche. Abbey alternates vividly written chapters describing the multi-hued landscapes of Arches and elsewhere with others featuring cranky polemics about Bureau of Reclamation river dams and "Industrial Tourism." But those sharp landscape renderings are some of the finest writing extant about the desert Southwest. Here he is in Glen Canyon before the eponymous dam was built (1963) that created Lake Powell:

The book is in some ways an episodic pastiche. Abbey alternates vividly written chapters describing the multi-hued landscapes of Arches and elsewhere with others featuring cranky polemics about Bureau of Reclamation river dams and "Industrial Tourism." But those sharp landscape renderings are some of the finest writing extant about the desert Southwest. Here he is in Glen Canyon before the eponymous dam was built (1963) that created Lake Powell:The sandstone walls rise higher than ever before, rounding off on top as half-domes and capitols, golden and glowing in the sunlight, a deep radiant red in the shade.

And this from the same trip:

Beyond the side canyon the walls rise again, slick and monolithic, in color a blend of pink, buff, yellow, orange, overlaid in part with a glaze of "desert varnish" (iron oxide) or streaked in certain places with vertical draperies of black organic stains, the residue from plant life beyond the rim and from the hanging gardens that flourish in the deep grottoes high on the walls. Some of those alcoves are like great amphitheatres, large as the Hollywood Bowl, big enough for God's own symphony orchestra.

Companions to Desert Solitaire are the essays found in such collections as The Journey Home (1977), Abbey's Road (1979), Down the River (1982), Beyond the Wall (1984), and One Life at a Time, Please (1988). The subjects of the essays (the form being possibly Abbey's greatest strength as a writer) vary from detailed accounts of his wanderings -- rafting the Colorado, exploring such landscape oddities as the San Rafael Swell or Big Bend National Park -- to passionate polemics against national park infrastructure development or Bureau of Land Management (BLM) policies on leasing grazing land to ranchers. The latter type showed that Abbey would have done well as an 18th-century pamphleteer. In an essay entitled "Eco-Defense," he writes: "Eco-defense is risky but sporting; unauthorized but fun; illegal but ethically imperative…Spike those trees; you won't hurt them; they'll be grateful for the protection; and you may save the forest. Loggers hate nails."

Abbey's most controversial role was only obliquely related to his work. In 1975 he published his novel The Monkey Wrench Gang, a book that alongside Desert Solitaire enhanced his reputation as an environmentalist, but unlike the latter tome it has prose as purple as an Arizona sunset. The plot involves four anarchic enviros who conspire to blow up Glen Canyon Dam. In a case of life imitates art, the book inspired the establishment of a notorious radical green group in 1980 known as Earth First!, with Abbey as a charter member. Other noteworthy members were activist/writer Doug Peacock, and Dave Foreman, an ex-Goldwater Republican. Earth First! "membership" was and remains (to the extent that it even exists today) anonymous and shadowy, as it's known for acts of "monkey wrenching" of earthmoving and logging equipment, spiking trees, stealing survey stakes, cutting wire fences, and so on. "Earth First!" has spawned ancillary groups such as the Earth Liberation Front (ELF), which before its downfall at the hands of the FBI in 2006 burned down a Colorado ski lodge, and destroyed a number of vehicles at an SUV dealership in Eugene, Oregon, among other acts of domestic terrorism.

Cactus Ed was a prickly sort; a conservative anarchist, if you will, who on one hand could support eco-terrorism (a favorite motto was: "Keep America Beautiful -- Burn a Billboard!"), and on the other supported the National Rifle Association (NRA), and restrictions on immigration. When he died of natural causes, some of his Earth First! compatriots famously and illegally absconded with his body, and buried it in a secret place in remote desert outside of Tucson. And there he lies to this day, pushing up cactus.

00:20 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, conservatisme, anarchisme de droite, anarchisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

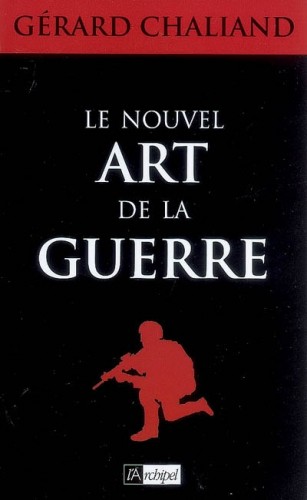

Chaliand: le nouvel art de la guerre

Le nouvel art de la guerre

Le nouvel art de la guerre

Via ONG [1]

« Si tu ne connais ni ton adversaire ni toi-même, à chaque bataille tu seras vaincu» , écrivait Sun Tzu, voici vingt-cinq siècles, dans L’Art de la guerre. On ne peut dire que les guerres d’Irak et d’Afghanistan aient été engagées avec une vraie connaissance culturelle de l’adversaire. Aussi grave, mais plus paradoxal: les sociétés occidentales, croyant bien se connaître, mesurent mal leurs propres transformations et les conséquences militaires qui en découlent. Ainsi, depuis plusieurs décennies, l’hémisphère Nord accuse un recul démographique, tandis que l’épicentre des conflits paraît de plus en plus se situer dans les opinions publiques, qui les veulent brefs et victorieux. La sensibilité d’une population vieillissante supporte mal les pertes militaires. Or, les guerres dites asymétriques sont, par nature, des guerres d’usure. Des troupes occidentales peuvent-elles, aujourd’hui, gagner des guerres irrégulières? Ont-elles encore intérêt à intervenir massivement? De nouvelles stratégies prévaudront-elles demain ? Autant de questions que pose cet essai pour repenser l’art éternel de la guerre Gérard Chaliand est spécialiste des conflits et ses enquêtes de terrain lui ont fait partager, durant plusieurs années, l’expérience de luttes armées en Asie, en Afrique et en Amérique latine, comme, tout récemment, en Irak et en Afghanistan. Il a enseigné à l’ENA et au Collège Interarmées de Défense, à Harvard, à Berkeley, ainsi que dans nombre d’autres universités étrangères. Il a contribué, par ses Atlas (avec J.-P. Rageau), au regain d’intérêt pour la géopolitique. Ses ouvrages militaires (L’Amérique en guerre, Le Rocher, 2007; Histoire du terrorisme, Bayard, 2004) illustrent une approche nouvelle des questions de stratégie et des guerres irrégulières.

Disponible sur Libre-diffusion [2]

Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info

URL to article: http://qc.novopress.info/7109/le-nouvel-art-de-la-guerre/

URLs in this post:

[1] ONG: http://ongong.canalblog.com

[2] Libre-diffusion: http://shop.upsylon.com/cgi-bin/librediff/12087.html

00:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre, militaria, polémologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une biographie du Maréchal Mannerheim

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Une biographie du Maréchal Mannerheim

Une biographie du Maréchal Mannerheim

Heureuse initiative des éditions M. La Maule que de traduire du suédois la biographie du Maréchal Mannerheim (1867-1951), le De Gaulle finlandais. Officier de l'armée impériale russe, aide de camp du Tsar Nicolas II en 1912, Gustaf Mannerheim prend la tête des troupes blanches qui pulvériseront les Bolchéviks sur le Front de Finlande, garantissant l'indépendance du pays des mille lacs. La Finlande, comme la Pologne d'un autre grand maréchal, donne ainsi l'exemple d'une résistance victorieuse au communisme, parce qu'ancrée dans une conscience populaire et ethnique clairement profilée: une réalité charnelle, même numériquement inférieure, triomphe toujours d'une abstraction, fût-elle colossale. Mannerheim, comme plus tard en Espagne ou au Chili, aura sauvé son pays de la terreur léniniste. Dans les années 30, Mannerheim fait tout pour préparer son pays à l'inévitable affrontement avec Staline. Et en 1939, il prend à nouveau la tête des armées finlandaises lors de la Guerre d'Hiver, modèle de guérilla bien menée et occasionnant un maximum de pertes à l'Armée rouge. Parmi les Gardiens de la Démocratie et du Droit, lisez la City de Londres et la calamiteuse IIIième République, nul ne s'opposa concrètement à cette invasion d'un pays neutre: les Finlandais mobilisent tous leurs hommes de 15 à 70 ans, et aussi leurs femmes, les formidables Lotta qui épauleront leurs compagnons, leurs fils et leurs maris, avec une détermination qui nous laisse encore pantois. Les mêmes démocrates français et britanniques, idolâtres de principes ronflants et de monnaies sonnantes et trébuchantes, précipiteront le continent dans une guerre suicidaire pour “défendre la Pologne” (sauf la partie envahie par les Russes): 120.000 soldats français mourront pour Dantzig, mais non pour Katyn. Episode peu connu de la IIième Guerre civile européenne, l'auteur de cette passionnante biographie rappelle la complexe partie de cache-cache de l'armée finlandaise avec les troupes allemandes durant le Guerre de Continuation, qui verra leur pays amputé de la Carélie et de Vyborg, vidées de leur population et soviétisées, c'est-à-dire sinistrées. L'ouvrage du professeur S. Jagerskiold, diplomate et juriste, constitue une excellente introduction à l'histoire contemporaine —et à l'esprit— de la Finlande, qui présidera bientôt l'Union Européenne.

Patrick CANAVAN.

S. JAGERSKIOLD, Gustaf Mannerheim, M. de Maule (27 rue Montorgueil, F-75.001 Paris), 148 FF. Une seule critique: peu de cartes et aucune photo, contrairement à l'édition allemande recensée dans Orientations n°9/1987.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finlande, histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, biographie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 29 novembre 2009

La clave, la funcion que EE.UU. da a sus bases en Colombia

La clave, la función que EE.UU. da a sus bases en Colombia

Los documentos del Pentágono se han ocultado para difundir sólo algunas reacciones. Chávez habla de guerra, Brasil propone un monitoreo internacional de la frontera, que Uribe se comprometa a limitar en Colombia a la Fuerza Aérea norteamericana… son distracciones intencionales del problema.

Los documentos del Pentágono se han ocultado para difundir sólo algunas reacciones. Chávez habla de guerra, Brasil propone un monitoreo internacional de la frontera, que Uribe se comprometa a limitar en Colombia a la Fuerza Aérea norteamericana… son distracciones intencionales del problema.

Los objetivos que persigue USA en Colombia están en “Estrategia suramericana. Libro Blanco, Comando de Movilidad Aérea (AMC)”, que se publicó en la página oficial del Comando Sur, y en un documento que el Departamento de la Fuerza Aérea envió al Congreso estadounidense. (1) No puede haber dudas sobre ellos.

En ese informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se afirma:

La base militar de Palanquero en Colombia “garantiza la oportunidad para conducir operaciones… por toda América del Sur”. Palanquero “nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias … (y) los gobiernos anti-estadounidenses… “. “Su ubicación central está dentro del alcance de las áreas de operaciones… en la región… La intención es… mejorar la capacidad de EE.UU. para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense… Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Sudamérica con la excepción del Cabo de Hornos…”… “… también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento … y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita.”

Estos objetivos regionales se encuadran en su estrategia de imperio global. “El Secretario de la Defensa (Donald Rumsfeld) postuló entonces (2002) que Estados Unidos debería sostener su proceso de transformación militar a partir de la premisa de que las guerras del Siglo XXI requerirían un incremento en las operaciones económicas, diplomáticas, financieras, policiacas e inteligencia, al igual que en operaciones militares abiertas y encubiertas;… la formación de alianzas donde la misión a llevar a cabo debe ser la que en última instancia determine la formación de la misma; el desarrollo de acciones preventivas, llevando la guerra hasta donde se encuentre el enemigo; llevar a la percepción del enemigo que Estados Unidos está dispuesto a utilizar cualquier medio o fin para derrotarlo…; la importancia que juegan las operaciones de tierra y el incremento en las campañas aéreas; y finalmente, informar al país lo que Estados Unidos hace.” (2)

Siguiendo esa política informada, Estados Unidos realiza sus operaciones de espectro completo en Sudamérica. La instalación de siete bases en Colombia; la negociación de bases en Panamá; la campaña de desprestigio contra el presidente Chávez; el apoyo diplomático, económico, militar, mediático a los golpistas de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras; el financiamiento a los partidos opositores en los países del ALBA; el bloqueo e intento de desestabilización a Cuba; la participación en golpes de estado que blanquea después con elecciones manipuladas, como estaba planificado en Venezuela en el golpe del 2002 y se prepara ahora en Honduras; la infiltración de paramilitares colombianos en Venezuela; la alianza con políticos narcoparamilitares…

Esta finalidad evidente es denunciada con fuerza por determinados gobiernos latinoamericanos.

El presidente Chavéz es muy claro. Las bases representan una amenaza para toda la región y directamente para Venezuela. “Esas son bases de inteligencia, en primer lugar de espionaje, desde las cuales se van a planificar invasiones, bombardeos, se van a planificar actos de guerra en nuestras propias narices, ellos van a planificar aquí, al lado, cómo bombardearían Caracas, cómo lanzarían sus bombas sobre puntos neurálgicos venezolanos, sobre las refinerías, sobre las líneas de transmisión eléctricas (…) sobre la represa del Guri, sobre los puestos de mando de la Fuerza Armada, ellos van a planificar la manera cómo aspirarían a neutralizar nuestros aviones de combate”, advirtió y llamó a militares y civiles a prepararse para una guerra.

El presidente Evo Morales rechaza las bases del imperio en Colombia porque dice son para controlar, derribar gobiernos democráticos y saquear los recursos naturales de Latinoamérica. En Bolivia las reservas para 150 años de gas, de hierro para 85 años y quizás el litio. Ante el peligro Morales ordenó la compra de armas en Rusia.

El presidente Daniel Ortega de Nicaragua sostiene que las bases son enclaves de guerra que amenazan a todos los pueblos del continente. Recordó que la norteamericana en Palmerola, Honduras, les sirvió para hacerle la guerra a Nicaragua en los años 80, la base que usaron para el secuestro del presidente Manuel Zelaya.

Fidel Castro escribe que el acuerdo firmado por Uribe equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos, es una amenaza para los países de Centro y Sudamérica y pretende enviar a los colombianos a luchar contra sus hermanos bolivarianos y del ALBA.

Ecuador y Brasil en cambio no consideran los documentos oficiales norteamericanos.

El Parlamento de Ecuador rechaza las bases pero débilmente pide a USA la garantía de no utilizar sus fuerzas contra otras naciones de la región. Su ministro de defensa, titular del Consejo de Defensa de Unasur, quiere que este organismo insista en pedir una cumbre con Obama para que explique la presencia de sus tropas en las siete bases.

El presidente de Brasil declara que confía en la palabra de Uribe y Obama si queda garantizado que las operaciones de las bases son para cuidar sólo problemas internos de Colombia.

Otros gobiernos regionales más bien prefieren guardar silencio.