mardi, 03 novembre 2009

La lezione di Karl Haushofer e la discreta presenza di Giuseppe Tucci nel dibattito geopolitico degli anni trenta

La lezione di Karl Haushofer e la discreta presenza di Giuseppe Tucci nel dibattito geopolitico degli anni trenta

La lezione di Karl Haushofer e la discreta presenza di Giuseppe Tucci nel dibattito geopolitico degli anni trenta

Con la pubblicazione del testo di una conferenza del geopolitico tedesco Karl Haushofer[1], dedicata alle affinità culturali tra l’Italia, la Germania e il Giappone, viene inaugurata, a cura delle Edizioni all’insegna del Veltro, la collana “Quaderni di Geopolitica”.

La conferenza “Analogie di sviluppo politico e culturale in Italia, Germania e Giappone“ venne tenuta dal professore tedesco, su invito del grande orientalista e tibetologo italiano Giuseppe Tucci[2], il 12 marzo 1937, a Roma, presso l’Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO)[3].

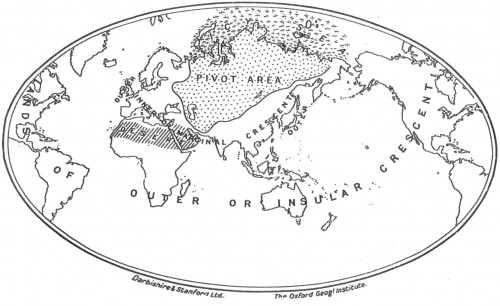

Essa si inserisce, storicamente, come peraltro puntualmente evidenziato dal curatore del Quaderno, Carlo Terracciano, nel contesto delle attività culturali volte a informare e sensibilizzare l’intellighenzia italiana sulle opportunità e necessità, nonché problematicità, sottese all’accordo politico-militare relativo all’asse Roma-Berlino, siglato tra Italia e Germania il 24 ottobre 1936, e a quello antikomintern firmato, nello stesso periodo, tra Germania e Giappone. Ma testimonia soprattutto un aspetto, ancora poco esplorato dagli storici della cultura e della politica estera italiana, quello delle attività dell’ISMEO, ed in particolare del suo fondatore e vicepresidente, Giuseppe Tucci - originale ed inascoltato assertore dell’unità geopolitica dell’Eurasia[4] - orientate alla promozione di una visione culturale, geopoliticamente fondante, dei rapporti tra l’Europa e il continente asiatico.

Un’impostazione, quella del Tucci, che si contraddistingue per essere non solo puramente culturale, accademica e, occasionalmente, di supporto alla nuova politica dell’appena nato impero italiano, ma per operare una sorta di svecchiamento, sia in ambito culturale che politico, dell’ancora persistente mentalità piccolo nazionalista sabauda che, nel solco della prassi colonialista italiana dei primi del Novecento, tentava di condizionare il nuovo corso impresso dal governo di Mussolini alla politica estera. A questo riguardo è utile riportare l’acuta osservazione di Alessandro Grossato che, sulla base di una lunga e profonda consuetudine con l’opera di G. Tucci, ritiene il fondatore dell’ISMEO un vero e proprio eurasiatista ed afferma che l’espressione “Eurasia, un continente” veniva intesa dall’orientalista marchigiano in un’accezione “soprattutto culturale, volendo [con essa] sottolineare le grandi identità di fondo fra civiltà solo in apparenza così distanti nello spazio e nella mentalità”[5].

Il convincimento di Tucci sulla culturale identità di fondo delle civiltà eurasiane suppone un’adesione, da parte dello studioso italiano, a quel sistema di pensiero che interpreta le singole culture quali autonome ed autoconsistenti manifestazioni storiche di un unico sapere primordiale e ad esso le riconduce al fine di coglierne gli aspetti autenticamente fondativi. Il ricondurre le varie espressioni culturali ad un’unica tradizione primordiale si traduce, sul piano della ricerca storica e dell’analisi geopolitica, in un procedimento comparativo, che Haushofer, (inconsapevolmente e) magistralmente, adotta e utilizza in questa breve conferenza dedicata a individuare le analogie tra l’Italia, la Germania e il Giappone. Haushofer, pur basandosi su criteri oggettivi e “scientifici”, quali sono quelli della geopolitica, sorprendentemente[6], perviene agli stessi risultati cui sembra essere giunto Tucci. Il geopolitico tedesco, infatti, nella sintetica e veloce conclusione di questa conferenza, si augura che “Possa questo modo di vedere i popoli [l’essersi cioè egli adoperato, nella sua prolusione, a porre in piena luce le armonie e le analogie che possono facilitare la comprensione reciproca dei grandi popoli tedesco, italiano e giapponese] superare qualunque tempesta d’odio di razza e di classe, soprattutto tra i sostegni del futuro.”

Certo, chi è abituato a sentir parlare di Haushofer come un rappresentante del cieco e rozzo pangermanesimo, o del cosiddetto imperialismo germanico, rimarrà stupito nel leggere questa frase appena citata.

Sarà proprio il fallimento della naturale alleanza eurasiatica, preconizzata negli anni Trenta dagli Haushofer, dai Tucci e dai Konoe[7], a far precipitare i popoli e le nazioni dell’intero globo in una tempesta di cui ancora, dopo oltre sessanta anni, non si intravede la fine e che, anzi, è continuamente alimentata dall’odierna politica neocolonialista dei governi di Washington e Londra e dai propagandisti dello scontro di civiltà.

Il procedimento comparativo adottato da Haushofer lungi dall’appiattire le differenze tra i popoli presi in considerazione e dallo svilirne le appartenenze etniche, in virtù della generica appartenenza al genere umano e secondo la triste e riduttiva visione individualista, valorizza armonicamente, al contrario, le affinità e le differenze, e le riconduce ad un’analoga condivisione, pur con sensibilità diverse, di valori che potremmo definire ad un tempo etici ed estetici, cioè “nobili”. Essi si esprimono, nella visione haushoferiana, sia per il Giappone, sia per la Germania, l’Italia, e la Russia in una loro precisa funzione geopolitica, quella di concorrere all’unificazione della massa continentale e di difenderne pertanto il limes, al fine di poter sviluppare armonicamente le potenzialità delle popolazioni che vi abitano. Si contrappongono dunque alle “invasioni” degli uomini del mare, del commercio, della morale individualistica, del lusso e del consumo, ai predatori delle risorse naturali.

Il testo di Haushofer si contraddistingue per la sua chiarezza e semplicità, ed in questo senso rappresenta un documento didattico di rilevante importanza per gli studiosi di geopolitica. Da scienziato della geopolitica, egli evidenzia gli elementi geografici che hanno influito sulla storia e sulla politica dei tre popoli in esame, soffermandosi brevemente sulla analoga formazione delle cellule regionali avvenuta in Germania e in Giappone, e sulla fondazione di Roma, Berlino e Tokyo, città fondate originariamente sul confine nordest delle loro regioni, e “debitrici di una parte del loro splendore alla circostanza che la loro posizione di margine, in origine coloniale, si rivelò più tardi favorevolissima agli scambi ed ebbe funzione di ponte. Il flavus Tiberis, l’originaria valle di congiunzione dell’Oder coll’Elba, e il Kwanto col ponte Nihon provvedono alle città rispettive una posizione similmente favorevole e sono loro debitrici di analoga protezione”. Ma accanto ai dettami del determinismo geopolitico, Haushofer sottolinea le affinità culturali tra Italia, Germania e Giappone, che nota soprattutto nel “ghibellin fuggiasco” Dante Alighieri, araldo dell’idea imperiale, in Chikafusa[8], un altro grande fuggiasco nonché impareggiabile autore del Jinnoshiki, e nei Minnesaenger tedeschi “fedeli all’Imperatore e al popolo”. Altre affinità colte da Haushofer sono quella tra lo spirito della Cavalleria occidentale e il Bushido giapponese e quella dei comportamenti tra coloro che egli chiama gli eroi fondatori del risorgimento nazionale: Ota Nobunaga, Sickingen-Wallestein, Cesare Borgia.

Haushofer sostiene che si possa parlare anche per il Giappone, come per l’Italia e la Germania, di un periodo romanico, gotico, rinascimentale, barocco, di un rococò, di un romanticismo e financo di uno stile impero.

Un termine che ricorre spesso negli scritti Haushofer è quello di “destino”. E’ forse nel sintagma “destino comune” che si esprimono più compiutamente le affinità di popoli (apparentemente) tanto diversi sul piano culturale e etnicamente differenti su quello fisico. La coscienza di un destino comune dei popoli e delle nazioni che vivono nel “paesaggio” eurasiatico è la sola arma che abbiamo per sconfiggere la civilizzazione occidentalistica e talassocratica dei predoni del XXI secolo.

Tiberio Graziani

Karl Haushofer, Italia, Germania, Giappone, a cura di Carlo Terracciano, Collana “Quaderni di Geopolitica”, Edizioni all’Insegna del Veltro, Parma, 2004.

[1] Karl Haushofer (Monaco, 27 agosto 1869 – Berlino, 10 marzo 1946), fondatore della rivista Zeitschrift für Geopolitik ed autore di numerose opere di geopolitica, fu assertore dell’unità geopolitica della massa continentale eurasiatica. Demonizzato come ideologo del cosiddetto espansionismo hitleriano, fu invece autenticamente antimperialista. Secondo lo studioso belga Robert Steuckers, “la geopolitica di Haushofer era essenzialmente anti-imperialista, nel senso che essa si opponeva agli intrighi di dominio delle potenze talassocratiche anglosassoni. Queste ultime impedivano l’armonioso sviluppo dei popoli da loro sottomessi e dividevano inutilmente i continenti” Robert Steuckers, Karl Haushofer , in http://utenti.lycos.it/progettoeurasia/documenti.htm. In traduzione italiana è disponibile l’opera di Haushofer Il Giappone costruisce il suo impero, a cura di Carlo Terracciano, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma, 1999.

[1] Karl Haushofer (Monaco, 27 agosto 1869 – Berlino, 10 marzo 1946), fondatore della rivista Zeitschrift für Geopolitik ed autore di numerose opere di geopolitica, fu assertore dell’unità geopolitica della massa continentale eurasiatica. Demonizzato come ideologo del cosiddetto espansionismo hitleriano, fu invece autenticamente antimperialista. Secondo lo studioso belga Robert Steuckers, “la geopolitica di Haushofer era essenzialmente anti-imperialista, nel senso che essa si opponeva agli intrighi di dominio delle potenze talassocratiche anglosassoni. Queste ultime impedivano l’armonioso sviluppo dei popoli da loro sottomessi e dividevano inutilmente i continenti” Robert Steuckers, Karl Haushofer , in http://utenti.lycos.it/progettoeurasia/documenti.htm. In traduzione italiana è disponibile l’opera di Haushofer Il Giappone costruisce il suo impero, a cura di Carlo Terracciano, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma, 1999.

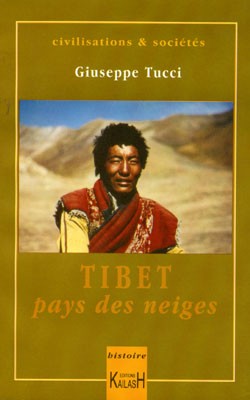

[2] Giuseppe Tucci (Macerata, 5 giugno 1894 - e San Polo dei Cavalieri (Tivoli), 5 aprile 1984) ritenuto il più grande orientalista italiano del Novecento, e fra i massimi tibetologi a livello internazionale, nel 1930 diviene docente di lingua e letteratura cinese all'Università di Napoli, e nel 1932 insegna religione e filosofia dell'Estremo Oriente all'Ateneo di Roma. Nel 1933 fonda l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente. “L'attenzione rivolta anche agli aspetti politico-economici è documentata, oltre che dalle numerose pubblicazioni dell'Istituto come i periodici Bollettino dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (1935) e Asiatica (1936-1943), dallo specifico interesse di Tucci per la geopolitica dell'Asia in un periodo cruciale della sua storia, e dalla sua amicizia personale con Karl Haushofer, che invita a tenere importanti conferenze su questa materia. Tucci concentra i suoi viaggi di ricerca nella vasta regione himalayana, quale naturale crocevia storico fra tutte le diverse culture dell'Asia, raccogliendo sistematicamente materiale archeologico, artistico, letterario, di documentazione storica e altro. Risultati eccezionali vengono così ottenuti dalle sue lunghe spedizioni in Tibet fra il 1929 e il 1948, anno in cui l'Is.M.E.O. riprende in pieno la sua attività postbellica sotto la sua diretta presidenza, destinata a durare fino al 1978. Tra il 1950 e il 1955 egli organizza nuove spedizioni in Nepal, seguite dalle campagne archeologiche in Pakistan ('56), in Afghanistan nel ('57) ed in Iran ('59). Sempre nel 1950 avvia il prestigioso periodico in lingua inglese East and West, e nel 1957 fonda il Museo Nazionale di Arte Orientale di Roma. Tra i suoi numerosi ed importanti scritti ricorderemo solamente, sia i sette volumi di Indo-tibetica (Accademia d'Italia, 1932-1942) che i due di Tibetan Painted Scrolls (Libreria dello Stato, 1949) per la loro ampiezza documentaria, e la Storia della filosofia indiana (Laterza, 1957) per la sua portata innovativa, specie per quanto riguarda la logica indiana. Ma Giuseppe Tucci ci ha soprattutto trasmesso la sua appassionata ed intelligente dimostrazione dell'unità culturale dell'Eurasia, e una lucida consapevolezza del fatto che, giunti come siamo ad un capolinea della storia, essa dovrà tradursi anche in un'effettiva unità geopolitica”. (Alessandro Grossato, Giuseppe Tucci , in http://www.ideazione.com/settimanale/78-20-12-2002/78tucc...).

[3] L’Istituto per il Medio ed Estremo Oriente venne fondato nel 1933 su iniziativa del tibetologo Giuseppe Tucci e di Giovanni Gentile, che ne assunsero rispettivamente la vicepresidenza e la presidenza, con lo scopo di “promuovere e sviluppare i rapporti culturali fra l'Italia e i paesi dell'Asia Centrale, Meridionale ed Orientale ed altresì di attendere all'esame dei problemi economici interessanti i Paesi medesimi”.

Nel 1995 l’Ismeo è stato accorpato all’Istituto Italo Africano (IIA) dando origine all’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), che ne ha raccolto l’eredità e gli scopi culturali nonché la prestigiosa biblioteca.

[4] Confronta Alessandro Grossato, Il libro dei simboli. Metamorfosi dell’umano tra Oriente e Occidente , Mondadori, 1999.

[5] A. Grossato, op. cit. , p.10.

[6] Haushofer venne invitato dall’ISMEO per una seconda conferenza, che si tenne il 6 marzo 1941. Il testo della conferenza “Lo sviluppo dell’ideale imperiale nipponico” è, attualmente, in corso di stampa per le Edizioni all’insegna del Veltro.

[7] “Il leader degli Eurasiani giapponesi era il principe Konoe, uno dei politici più in vista del Giappone d’anteguerra, primo ministro dal 1937 al 1939 e dal 1940 al 1941; ministro di Stato nel 1939; membro di gabinetto nel 1945 del principe Hikasikuni (gabinetto che firmò la capitolazione e fu, pressoché interamente, arrestato dagli Americani). Konoe era sostenitore della maggiore integrazione possibile con la Cina, dell’unione con la Germania ed era un risoluto avversario della guerra contro l’Unione Sovietica (il patto di non aggressione fu firmato quando egli era primo ministro). Konoe odiava gli Americani e si suicidò nell’autunno del 1945 alla vigilia del suo arresto. Ancora oggi, egli gode di una grande notorietà in Giappone e la sua personalità suscita sempre rispetto”. (da una lettera del nippologo russo Vassili Molodiakov al geopolitico e filosofo Alexander Dughin, pubblicata in Elementy, n.3 - http://www.asslimes.com/documenti/mondialismo/giappone.htm).

[8] Kitabatake Chikafusa (1293-1354), nell’opera classica (Jinnoshiki) del pensiero politico giapponese, fissava, in coerenza con la tradizione shintoista, i principi di legittimità della discendenza imperiale.

00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : années 30, géopolitique, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 02 novembre 2009

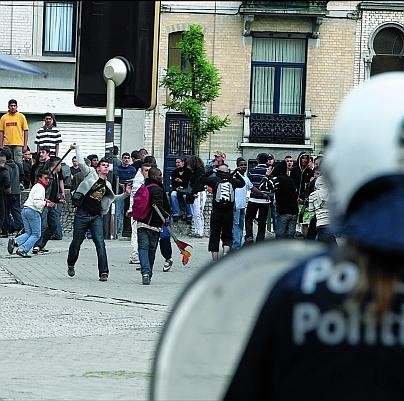

La fin du modèle français d'assimilation

La fin du modèle français d’assimilation

La fin du modèle français d’assimilation

Depuis une trentaine d’années, les pays européens sont en proie à une immigration continue et massive, essentiellement extra-européenne, voulue et entretenue par un patronat en quête de main-d’œuvre bon marché.

Face à cet afflux inédit de populations étrangères, les pays européens ont dû à la fois organiser leur installation sur leurs territoires nationaux et tenter de leur trouver une place dans la société. Chaque pays ayant usé de solutions différentes héritées essentiellement de leur histoire et de leur culture.

Ainsi les nations nordiques, reposant essentiellement sur un socle ethniquement germanique, optèrent pour une société organisée en communautés ethno-raciales au sein desquelles les individus conservèrent leurs mœurs et leurs traditions. L’exemple le plus parfait de ce schéma se rencontre en Angleterre et tient au fait, comme l’explique E. Todt, que « la société britannique donne une définition raciale de la différence immigrée ; [alors que] la société française [en donne] une définition culturelle« . Autrement dit, plus un individu est racialement proche du « standard britannique », et plus les anglais auront tendance à le reconnaître comme l’un des leurs.

En totale opposition au schéma communautariste, la France a développé un système basé sur l’assimilation des « nouveaux venus », qui consistait en un dépouillement (acculturation) de la culture d’origine pour endosser ensuite la culture nationale à travers l’apprentissage de la langue française et de l’histoire nationale (« le roman national »). Pour parvenir à ce résultat, l’Etat s’appuyait sur différentes instances : l’école, l’armée (à travers le service militaire), les partis politiques, les syndicats qui constituaient autant d’espaces de socialisation et d’assimilation permettant de « fabriquer des français » dans des temps très courts, leur ouvrant ensuite la voie à une possible ascension sociale. Qui mieux que Napoléon symbolise ce « génie français » ? Quand ce fils de petit notable Corse vient au monde, l’île de Beauté n’est française que depuis un an, ce qui ne l’empêcha pas d’intégrer l’armée avant d’embrasser la carrière politique dont son couronnement sous le titre d’ « Empereur des Français » marqua l’apogée.

Cependant, depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le modèle français a été remis en cause sous la pression conjuguée de deux phénomènes, l’un exogène, l’autre endogène :

La construction européenne tout d’abord, qui, contraignant les Etats a se conformer aux directives de la Commission Européenne, dont l’unique objectif est la performance économique et l’intégration de l’espace européen dans la mondialisation libérale, a fait entrer en crise les Nations et par la même leurs systèmes sociaux et leurs institutions sur lesquels les Etats s’appuyaient.

Au niveau national ensuite, où les différentes associations anti-racistes des années 80 ont comparé l’assimilation au dernier avatar du « fascisme » Français en y substituant à la place « le mythe des racines et des origines ». C’est oublier un peu vite que toutes les générations durent s’y plier, à un moment ou à un autre, à commencer par les Bretons, les Basques, les Alsaciens et autres Auvergnats, qui, dans le droit prolongement du rapport de l’abbé Grégoire (Rapport sur la nécessité d’anéantir le patois, & d’universaliser l’usage de la langue française), furent contraints, sous la IIIème République, d’abandonner l’usage du patois dans la sphère publique au profit du Français.

Or, ce fut précisément au moment où notre pays dut faire face à une nouvelle vague migratoire composée d’individus culturellement et ethniquement plus éloignés de la population autochtone, que notre modèle d’assimilation a été mis à mal alors qu’au contraire son renforcement aurait été plus que jamais nécessaire : on conviendra sans peine que l’assimilation d’un Belge ou d’un Italien blanc catholique est plus aisée que celle d’un Maghrébin Musulman ou d’un sub-Saharien (fut-il Chrétien).

L’Etat ne jouant plus son rôle de créateur de lien social et l’école ne remplissant plus son rôle d’assimilation, ces populations récemment arrivées sur notre sol sont en proie à un vide identitaire découlant d’un rejet violent de la civilisation française (attitude que l’on retrouve également aujourd’hui chez beaucoup de « petites têtes blondes »).Elles compensent ce vide en endossant des identités alternatives, souvent inspirées ; pour les jeunes Noirs, des « gangs » américains et pour les jeunes Maghrébins, de la « mythification du bled » fièrement affichée et revendiquée, à en juger par le port de nombreux vêtements aux couleurs du Maroc ou de l’Algérie, dont le commerce tire par ailleurs profit. De plus, ce que l’on présente un peu hâtivement comme une « réislamisation » de ces populations ne trahit pas tant « un retour du religieux » que l’apparition d’un « Islam identitaire » destiné à palier cette crise identitaire. Si beaucoup pratiquent le Ramadhan, combien en revanche prient cinq fois par jour tout au long de l’année ? Combien ont lu le Coran en entier ? Combien ont fait ou feront leur voyage à la Mecque ? De plus, comment trouver sa place dans la société quand on ne possède qu’un bagage lexical d’une pauvreté inouïe, mêlant « verlan », français et mots nord-africains ou sub-sahariens ?

L’Etat ne jouant plus son rôle de créateur de lien social et l’école ne remplissant plus son rôle d’assimilation, ces populations récemment arrivées sur notre sol sont en proie à un vide identitaire découlant d’un rejet violent de la civilisation française (attitude que l’on retrouve également aujourd’hui chez beaucoup de « petites têtes blondes »).Elles compensent ce vide en endossant des identités alternatives, souvent inspirées ; pour les jeunes Noirs, des « gangs » américains et pour les jeunes Maghrébins, de la « mythification du bled » fièrement affichée et revendiquée, à en juger par le port de nombreux vêtements aux couleurs du Maroc ou de l’Algérie, dont le commerce tire par ailleurs profit. De plus, ce que l’on présente un peu hâtivement comme une « réislamisation » de ces populations ne trahit pas tant « un retour du religieux » que l’apparition d’un « Islam identitaire » destiné à palier cette crise identitaire. Si beaucoup pratiquent le Ramadhan, combien en revanche prient cinq fois par jour tout au long de l’année ? Combien ont lu le Coran en entier ? Combien ont fait ou feront leur voyage à la Mecque ? De plus, comment trouver sa place dans la société quand on ne possède qu’un bagage lexical d’une pauvreté inouïe, mêlant « verlan », français et mots nord-africains ou sub-sahariens ?

Pour tenter de remédier à l’échec des « quartiers » les gouvernements, depuis vingt-cinq ans, ont dépensé, sans grand résultat, trente cinq milliards d’euros dans des « plans-banlieue » afin de réorganiser l’urbanisme, de venir en aide à différentes associations. Tout ceci sans compter la mise en place de « la discrimination positive à la française », dernier « accessoire idéologique » importé des pays anglo-saxons qui sape la promotion sociale au mérite, rendue difficilement possible, tant l’enseignement en « Z.E.P. », aux dires de certains professeurs, s’est transformé en un chemin de croix quotidien. Les parents qui en ont les moyens financiers quittent alors ces zones afin d’inscrire leurs enfants soit dans des établissements publics plus « cotés » et plus calmes, soit dans des établissements privés, gage à leurs yeux d’une meilleure qualité de l’enseignement.

La bataille consistant à savoir lequel des deux modèles, communautariste ou assimilationniste, s’avère être le plus adéquat est vain dans la mesure où les flux migratoires, toujours plus massifs et continus, les ont voués à l’échec laissant le problème irrésolu. Cependant, le modèle Britannique a obtenu de toute évidence des résultats bien plus médiocres que le modèle français. Ce dernier semble pourtant bien malgré lui s’engager sur cette voie, à en juger par l’apparition de multiples « conseils représentatifs » communautaires (C.R.A.N. , évocation d’un C.R.I.F. Musulman, etc…) dont le Conseil représentatifs des institutions juives de France (C.R.I.F.) sert de matrice.

Source : Dies Irae [1]

Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info

URL to article: http://qc.novopress.info/6833/la-fin-du-modele-francais-dassimilation/

URLs in this post:

[1] Dies Irae: http://www.dies-irae.fr/actualites-n116-la-fin-du-modele-francais-assimilation.html

00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, france, multiculture, société multiculturelle, racisme, antiracisme, communautés |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

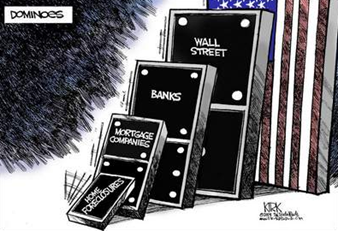

Nada que celebrar y mucho que lamentar

Nada que celebrar y mucho que lamentar

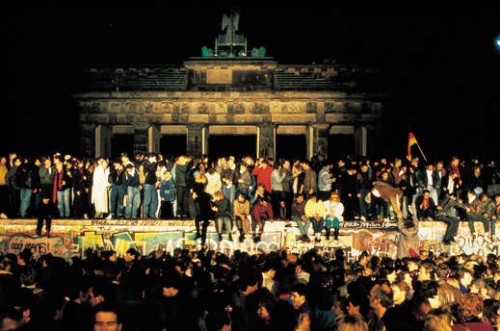

Estos días se ha conmemorado el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Fecha para celebrar, ciertamente. En cambio es para lamentar el mismo aniversario del ‘consenso de Washington’: la peor versión del capitalismo que los siglos han visto (el neoliberalismo) cuyo antecedente fue la atroz involución conservadora perpetrada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los ochenta.

El cineasta Costa Gavras, comprometido siempre con la democracia y la justicia, formula así esa lamentación: “Cuando cayó el muro de Berlín pensamos que por fin el mundo sería diferente. Pero fue peor. Todo, medio ambiente, economía, paro. No se propuso una vida mejor, sólo ir hacia un mundo más oscuro”.

En la dogmática aplicación del neoliberal ‘consenso de Washington’ están las causas de la crisis que ha colocado el mundo al borde del desastre. Redactado por un oscuro economista del Institute for International Economics en noviembre de 1989, pretendía ser inicialmente un listado de directrices económicas para América Latina. Pero el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otras entidades internacionales rápidamente lo canonizaron como único programa económico posible para impulsar el crecimiento mundial. Demasiado tarde la crisis feroz les ha arrancado la venda de los ojos.

En esa dogmática lista de políticas económicas que es el ‘consenso de Washington’, se impone reordenar las prioridades del gasto público (entiéndase recortar el gasto público social). También es inaplazable la reforma fiscal (es decir, quienes tienen más, que paguen menos). Así como imprescindible liberalizar el comercio internacional (los países ricos hacen lo que quieren, pero los pobres y emergentes han de renunciar a sus aranceles). Por supuesto, hay que liberalizar la entrada de capitales extranjeros (descontrol y alfombra roja a la evasión de impuestos y ocultación de capitales). Y es indiscutible la desregulación de lo financiero (ahí está la crisis para demostrar cuan acertada fue tal directriz). Además de privatizar lo público (¿porque impedir que una minoría se enriquezca con lo que es de todos?).

Eso es el ‘consenso de Washington’. Quien pretenda que nada tiene que ver con la crisis demuestra que no hay peor ciego que quien no quiere ver. Hemos hablado y escrito sobre la crisis hasta la saciedad, pero hay que remachar que las causas de la crisis (reconocidas y confesadas con golpes de pecho y presunto arrepentimiento) no son más que la fiel aplicación de las políticas económicas del consenso de Washington. Como Chicago en los años 30, el de Capone, Moran y Frank Nitti; esto quiero, esto cojo.

En la lúcida versión del humorista español El Roto, el desorden neoliberal perpetrado hace veinte años se sintetiza en un humor agudo ilustrado con siniestras figuras de hombres poderosos, bien vestidos y gesto feroz o con abrumadas imágenes de pobres sorprendidos: “Si nada ganábamos cuando se forraban, porque hemos de perder cuando se la pegan. ¿El capitalismo? Una manita de pintura y como nuevo. Todo lo que dé dinero debe ser privado, y lo que arroje pérdidas, público. ¡Así que el desarrollo sólo era delincuencia! ¡La operación ha sido un éxito: hemos conseguido que parezca crisis lo que fue un saqueo!”

Recurrimos de nuevo a Costa Gavras cuando dice que “volvemos a los años anteriores a la Revolución Francesa, en los que una minoría, la nobleza, lo tenía todo. Hoy parece revivir aquello: una mayoría que hace todo el trabajo y consigue que la sociedad funcione, frente a la nueva aristocracia de los capitalistas. Necesitamos otra revolución, sin sangre, pero una revolución. Para cambiar esta situación”.

Hay que enfilar el hilo en la aguja y no estaría mal que fueran hechos y no palabras. Por ejemplo, volver a pelear por un impuesto a los movimientos especulativos de capital. Lo propuso en 1971 quien fue Nobel de Economía en 1982, James Tobin. La tasa Tobin es un 0,1% sobre el capital que se mueva para especular. Otro Nobel de Economía, Stiglitz, se ha sumado a quienes reclaman la implantación de dicha tasa. Para mostrar que es posible y no delirio de izquierdoso fumado, el gobierno de Lula impondrá un Impuesto de Operaciones Financieras (2%) al capital extranjero de operaciones especulativas con divisas en Brasil.

No es la revolución, pero todo es empezar.

Xavier Caño Tamayo

Extraído de Argenpress.

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : berlin, mur de berlin, allemagne, réflexions personnelles, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Frankfurter Buchmesse 2009 - Antaios-Rundbrief 24/2009

Frankfurter Buchmesse 2009

Frankfurter Buchmesse 2009

00:20 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : foire du livre, livre, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Statthalter des Geheime Deutschlands

Januar 2004

Januar 2004

Statthalter des Geheimen Deutschlands

Mit Stefan George verschied vor 70 Jahren eine elitäre Jahrhundertpersönlichkeit der deutschen Dichtung

In der Person Stefan Georges (1868-1933) erwuchs zuerst dem literarischen Naturalismus, der sich dem Häßlichen und Gewöhnlichen zuwandte, und dann der modernen Massendemokratie ein Kritiker von unerbittlicher Strenge. Georges Kontrastprogramm zielte in gemeißelter Sprache auf eine Vergöttlichung der Kunst und die Überwindung des liberalkapitalistischen Dekadenzsystems durch die Vision eines Geistesadels und eines mythenumrankten neuen Reiches. Bis heute hat der George-Kreis und dessen Kraftquell des Geheimen Deutschlands nichts von seiner Faszinationskraft eingebüßt.

Als Ausdruck der europäischen Zeitkrise hatte sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts der Naturalismus zu einer machtvollen Kunstströmung entwickelt. Mit der drastischen Wiedergabe des Lebens und seiner Spannungen und Schattenseiten verbanden viele Naturalisten eine Anklage der Verhältnisse im Zeitalter der Hochindustrialisierung. Aus dem Widerwillen gegen die Elendsschilderungen des Naturalismus mit ihrer gewollt glanzlosen und alltagsnahen Sprache erwuchs die Gegenbewegung der Symbolisten und Neuromantiker. Ein neues Kunstwollen in Sprache und Motivik sollte die Alltagsniedrigkeit hinter sich lassen und in einer symbolhaltigen Sakralsprache die Ehre der Kunst und der Kultur wiederherstellen.

Anreger Nietzsche

Bedeutender Anreger der Symbolisten und Neuromantiker war kein Geringerer als Friedrich Nietzsche (1844-1900). Mit seinem Hauptwerk »Also sprach Zarathustra« (1883/84) schlug der Künder des Übermenschen seine Zeitgenossen in den Bann. Auch der junge Stefan George ließ sich von der religiös-erhabenen, kunstvoll durchformten Dichtersprache gefangennehmen. Über das Ästhetische hinaus faszinierten der seherische Gestus und die Ankündigung einer Zeitenwende, in der ein neuer Adel über die »letzten Menschen« triumphieren und den Nihilismus zu Grabe tragen werde. Als Nietzscheaner griff George zum Federkiel und sollte als weihevoller Sprach- und Ideenschöpfer selber einmal einen stattlichen Kreis von Jüngern um sich sammeln.

In Büdesheim bei Bingen wurde George am 12. Juli 1868 geboren. Mit 18 Jahren begann der Sohn eines Weinbauern mit dem Dichten, das sich noch weitgehend im Kosmos jugendlicher Gefühle bewegte; auffällig ist allenfalls die häufige Beschwörung von Dunkelheit und Vergänglichkeit. Gesichtsausdruck und Gebaren hatten bereits in den jungen Jahren etwas Melancholisches, Kühles und Erstarrtes, zu dem dann mit zunehmendem Alter das Abweisende und Imperatorische hinzutrat.

In betonter Abschottung vom verachteten Gesellschaftstreiben setzte George seine Dichtung ins Werk. Der deutschen Sprache sollte Würde, Glanz und Zucht wiedergegeben werden. Die Zeilen prunken mit einer feierlichen, mythischen und dräuenden Stimmung. Streng geformte Verse, bisweilen schimmernd wie schwarze Perlen, wurden durch eine eigene Rechtschreibung und Zeichensetzung mit der Aura des Exklusiven versehen.

Der Rheinhesse verachtete den Markt und dessen Reklamehaftigkeit und Nutzendenken; seine hochgezüchtete Lyrik, die bisweilen übertrieben und gekünstelt wirkt, sollte deshalb auch einem schnellen Kunstkonsum und billiger Marktgängigkeit entgegenwirken. Ganz Symbolist, Sinnbilder (Symbole) zur Errichtung einer autonomen Welt der Schönheit und Reinheit zu verwenden, baute er am Tempel einer zweckfreien Kunst. Für sich selbst sah er die Aufgabe als Tempelwächter, ja als Tempelherr. Später, nach seiner Hinwendung zu einem neuen Reich als Dach einer veredelten deutschen Gemeinschaft, umschrieb er seinen Sendungsauftrag mit den Worten: »Ich bin gesandt mit Fackeln und mit Stahl, daß ich euch härte.«

Nach dem Abschluß der Schule 1888 bereiste George als unruhiger Schönheitssucher Europa, erlernte Sprachen und unternahm weitere Bildungsanstrengungen. Mit den »Hymnen«, den »Pilgerfahrten« und dem Ludwig II. geweihten »Algabal« erschienen die ersten Gedichtbände. Als Forum für einzelne Dichtungen dienten die »Blätter für die Kunst«. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre hatte sich der Dichter bereits größere Anerkennung erworben und einen Kreis von Freunden und Bewunderern um sich versammelt.

Mit der Zeit entwickelte sich aus dem losen Gesinnungskreis um die »Blätter für die Kunst« der George-Kreis als strenge und hierarchische Gemeinschaft. George fungierte als unangefochtener dichterischer Meister, geistiger Ideenformer und sozialer Gesetzgeber. Noch heute widmen Literaturwissenschaftler, Historiker und Sozialpsychologen dem Faszinosum des George-Kreises Aufsätze und Bücher. Um den Meister als Zentralinstanz dieses »Staates« sammelten sich Jünger, von denen einige Spuren in der Geistesgeschichte hinterließen, so Max Kommerell, Friedrich Gundolf, Ernst Kantorowicz und Claus von Stauffenberg. Der Versuch Georges, den Symbolisten Hugo von Hofmannsthal und den Lebensphilosophen Ludwig Klages in sein Herrschaftsgebilde einzubinden, scheiterten, wie generell die eigentümlichen Sozialbeziehungen des Kreises höchst zerbrechlich waren. Hinzu kamen bizarre Blüten wie der Göttlichkeitskult, den George um den Knaben Max (»Maximin«) Kronberger veranstaltete, und skurrile Maskenfeste, die den Verdacht eines homoerotischen Männerbundes nährten.

Geheimes Deutschland

Tragende Idee des George-Kreises war das Geheime Deutschland, ein Mythos, der in der Herrlichkeit und geistigen Strahlkraft des staufischen Kaisertums Friedrich Barbarossas und Friedrichs II. seinen Wurzelgrund hat und von Hölderlin verschlüsselt in die Dichtung eingeführt wurde. Im November 1933 sprach der Georgianer Ernst Kantorowicz in einer Vorlesung vom Geheimen Deutschland als dem teutonischen Olymp, dem ewigen deutschen Geisterreich:

»Es ist die geheime Gemeinschaft der Dichter und Weisen, der Helden und Heiligen, der Opferer und Opfer, welche Deutschland hervorgebracht hat und die Deutschland sich dargebracht haben. (…) Es ist ein Seelenreich, in welchem immerdar die gleichen deutschesten Kaiser eigensten Ranges und eigenster Artung herrschen und thronen, unter deren Zepter sich zwar noch niemals die ganze Nation aus innerster Inbrunst gebeugt hat, deren Herrentum aber dennoch immerwährend und ewig ist und in tiefster Verborgenheit gegen das jeweilige Außen lebt und dadurch für das ewige Deutschland.«

Das Geheime Deutschland ist danach zugleich ein Reich von dieser und nicht von dieser Welt, ein Reich der Toten und Lebenden. Eine solch metaphysische Reichsidee wies eine natürliche Distanz zu den politischen Realitäten mit ihrem schnöden Tagesgeschäft auf. Den Kriegsausbruch 1914 wertete deshalb auch George als reinigendes Gewitter, das in eine morsche Zivilisation fahre und einem gehärteten Menschenschlag aus überlegenem Geist das Feld bereite. Im dritten Buch des »Stern des Bundes« von 1914 entwirft George das Bild eines Adels, der vom überlebten Blutadel strikt abgegrenzt wird: »Neuen adel den ihr suchet/ Führt nicht her von schild und krone!/ Aller stufen halter tragen/ Gleich den feilen blick der sinne/ Gleich den rohen blick der spähe…/ Stammlos wachsen im gewühle/ Seltne sprossen eigenen ranges/ Und ihr kennt die mitgeburten/ An der Augen wahrer Glut.«

George verstand sich als »Dichter in Zeiten der Wirren«, der von seinem Schwabinger Hochsitz den Weimarer Demokratismus voller Verachtung anprangerte und durch die Rangordnung eines führergeleiteten neuen Reiches ersetzt sehen wollte. Voll Gegenwartshaß und in raunendem Prophetenton erklingt diese Vision in dem bekannten Gedicht, das er dem Andenken des Grafen Bernhard Uxkull widmete.

Das Dritte Reich Adolf Hitlers erfüllte die hohen Erwartungen des elitären Dichters aber nicht und löste Distanzreaktionen aus. Zu seinem Geburtstag am 12. Juli 1933 gratulierte Joseph Goebbels dessen ungeachtet in einem Telegramm: »Dem Dichter und Seher, dem Meister des Wortes, dem guten Deutschen zum 65. Geburtstag ergebenste Grüße und Glückwünsche.« Kurz darauf fuhr George in die Schweiz, wo er seit Jahren die Wintermonate verbrachte und im Dezember 1933 verstarb.

Kurz darauf hielt der Expressionist Gottfried Benn eine Rede, in der er den verstorbenen Dichterherrscher als das »großartigste Durchkreuzungs- und Ausstrahlungsphänomen« der deutschen Geistesgeschichte feierte. Der Laudator, der seinen elitären Ordnungswillen von der Kunst auf die Politik übertragen hatte und so zum Faschisten geworden war, destillierte die beiden Begriffe heraus, die wie keine sonst das Wesen von Georges »imperativer Kunst« erfassen: »Form und Zucht«. Dem Geist der neuen Zeit entsprechend, die demokratische Formlosigkeit durch Form, libertäre Anarchie durch Ordnung ersetzte, würdigte Benn das Formgefühl Georges aus dem Geist des Griechentums und Friedrich Nietzsches: »Form, das ist für weite Kreise Dekadenz, Ermüdung, substantielles Nachlassen, Leerlauf, für George ist es Sieg, Herrschaft, Idealismus, Glaube. Für weite Kreise tritt die Form ,hinzu‘, ein gehaltvolles Kunstwerk und nun ,auch noch eine schöne Form‘; für George gilt: die Form ist Schöpfung; Prinzip, Voraussetzung, tiefstes Wesen der Schöpfung; Form schafft Schöpfung.«

Jürgen W. Gansel

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, révolution conservatrice, poésie, années 20, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ernst Jünger est mort: entretien avec Heimo Schwilk

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Ernst Jünger est mort

Entretien avec Heimo Schwilk

Heimo Schwilk, né en 1952 à Stuttgart, a étudié la philosophie, la philologie germanique et l'histoire à Tübingen. De 1986 à 1991, il a été rédacteur au Rheinischer Merkur. Depuis 1991, Schwilk dirige la rédaction de la rubrique “Berlin und neue Bundesländer” du Welt am Sonntag. Pour ses reportages sur la Guerre du Golfe, il a reçu le célèbre prix “Theodor Wolff” en 1991. En 1988, il a édité chez Klett-Cotta un remarquable album de photographies sur la vie d'Ernst Jünger.

Q.: Quel vide laissera derrière lui l'écrivain Ernst Jünger qui vient de mourir ce mardi 17 février 1998?

HS: Tout d'abord, ils vont enfin pousser un soupir de soulagement, tous ceux qui ont voulu contester à Jünger la modeste place qu'il occupait encore dans cette société désarticulée qu'est la RFA. Lui, Jünger, l'homme que l'on ne pouvait pas utiliser, l'homme qui s'était volontairement soustrait au “discours” dominant, l'homme qui se désintéressait de la politique, est définitivement parti, se lançant dans sa dernière grande aventure, celle de la mort. Jünger nous a enseigné que la vie était mystère, que l'homme était un être merveilleux dans un monde merveilleux. Ce fondement romantique de la pensée de Jünger a en quelque sorte ouvert une faille dans le mur, faille qui le séparait, dès son vivant, de tous ceux qui travaillaient, opiniâtres, à la profanation et à la banalisation de notre existence. Jünger ne nous laisse aucun vide, mais un océan d'instants accomplis, qui sont devenus poésie dans un monde qui n'est plus que bavard-communicatif.

Q.: Bon nombre d'individus pressaient encore Ernst Jünger dans ses dernières années à prendre la parole en tant qu'“écrivain politique”. Il a toujours refusé. Mais entre les lignes, dans des remarques en marges, ne s'est-il pas mêlé subtilement au tumulte du monde, à sa manière?

HS: Ernst Jünger, immédiatement après l'accession au pouvoir des nationaux-socialistes a exprimé dans de nombreuses lettres jusqu'ici impubliées son sentiment: les discours sur la politique qui sont teintés d'opinions et de convictions équivalent à une auto-mutilation pour l'homme amoureux de la musique. Jünger avait derrière lui cinq années d'immixtion polémique dans des revues ou des ouvrages collectifs. Après 1945, il s'en est tenu à son verdict sur la politique. Les défenseurs de la littérature engagée se sont dressés contre lui et Benn disait de ses tristes sires, avec mépris: “ils rampent comme des chiens devant les concepts de la politique”. De fait, Jünger n'avait que bien peu de choses à apporter à ce discours qui se disait “démocratique”. En revanche, il avait énormément de choses à dire sur ce que Heidegger nommait les “existentiaux”: la temporalité, la déréliction (Geworfenheit), la mort. Il estimait que pontifier de la philosophie à côté des urnes électorales n'était pas une activité fort productive.

Q.: Pourquoi Ernst Jünger est-il tant apprécié de nos voisins, en particulier les Français, alors que chez nous, en Allemagne, il est demeuré un écrivain “contesté”?

HS: Etre contesté n'est en soi nullement répréhensible, pour autant que l'affrontement ait vraiment lieu et qu'on ne perpétue pas à l'infini, comme en Allemagne, une procédure de tribunal d'épuration. Les Français apprécient en premier lieu, chez Jünger, le fait qu'il a tant aimé leur pays —et cela c'est sympathique— qu'il le connaît parfaitement et qu'il le regarde dans ce qu'il a de spécifique. Ils paient tribut à sa moralité, celle avec laquelle il a mené à bien sa mission fort délicate d'officier des troupes d'occupation et d'écrivain en poste à Paris entre 1940 et 1944, sans jamais nuire à son intégrité. Ils aiment la clarté de sa langue, la force qu'elle met à nous éclairer. Ils considèrent que cette langue de Jünger exprime ce que vivent les sens, tout en restant typiquement allemande. François Mitterand remarquait, dans sa laudatio pour le centième anniversaire de l'écrivain, que Jünger était resté un “homme libre”. Cela voulait dire qu'il cultivait une pensée détachée de tout poncif, une pensée pour laquelle les applaudissements des masses n'avaient aucune signification.

Q.: Ernst Jünger a-t-il suivi l'actualité politique jusqu'à son dernier jour?

HS: Ernst Jünger lisait régulièrement la presse, y compris Junge Freiheit, mais il passait rapidement sur les rubriques politiques, comme il me l'a dit plusieurs fois. Il était bien au courant de la marche du monde et plus d'une remarque moqueuse dans ses journaux atteste qu'il observait avec attention le déclin de la politique politicienne à Bonn, surtout celle des “ grands partis populaires” dont les différences ne sont qu'apparences. Mais il s'intéressait surtout aux processus généraux d'uniformisation, que toute observation fine de notre époque révèle et que son Travailleur a exposé. Ensuite, il attendait du XXIième siècle l'avènement d'une nouvelle spiritualité, dont les prémisses sont justement les processus de déblaiement que décrivent ses essais et journaux.

Q.: Quelle est la signification de l'œuvre d'Ernst Jünger pour l'avenir?

HS: Elle réside dans sa foi en l'Etre, dans sa “nouvelle théologie”, qui refuse de laisser le dernier mot à la destructivité et à la petitesse de l'homme moderne.

Q.: L'une des figures les plus importantes dans la pensée de Jünger est l'anarque. Que devons-nous en penser aujourd'hui?

HS: L'anarque est, au contraire de l'anarchiste, ne cultive pas d'idées politiques, n'est pas une personnalité qui cherche le changement radical. Le politique est pour lui une chose extérieure, une dérivation, un phénomène secondaire. L'anarque —comme l'homme qui recourt aux forêts— demeure souverain et dispose librement de soi. Il joue son propre rôle dans la société. Service et liberté ne sont pas des contraires chez lui; le sacrifice, mais aussi le suicide, appartiennent à son capital. Dans Le recours aux forêts, Jünger a décrit cette attitude: «Celui qui recourt aux forêts possède un rapport originel avec la liberté, qui, vu sur le plan temporel, s'exprime par une résistance à tous les automatismes, ce qui implique qu'il n'ait pas à tirer la conséquence que dicte généralement l'éthique, c'est-à-dire adopter le fatalisme». L'anarque n'est pas un missionnaire, armé de ses connaissances, il vit comme l'unique et sa spécificité (Der Einzige und sein Eigentum), c'est-à-dire avec l'ensemble de ses expériences, mais il brille devant tous les autres, à titre d'exemple. Peut-on dire quelque chose de plus pertinent sur la personne d'Ernst Jünger?

(entretien paru dans Junge Freiheit, n°9/1998; propos recueillis par Dieter Stein).

00:07 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommages, révolution conservatrice, ernst jünger, allemagne, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes, entretiens |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 01 novembre 2009

The USA - A Failed State

National Bankruptcy

National BankruptcyThe U.S. has every characteristic of a failed state.

The U.S. government’s current operating budget is dependent on foreign financing and money creation.

Too politically weak to be able to advance its interests through diplomacy, the U.S. relies on terrorism and military aggression.

Costs are out of control, and priorities are skewed in the interest of rich organized interest groups at the expense of the vast majority of citizens. For example, war at all cost—which enriches the armaments industry, the officer corps and the financial firms that handle the war’s financing—takes precedence over the needs of American citizens. There is no money to provide the uninsured with health care, but Pentagon officials have told the Defense Appropriations Subcommittee in the House that every gallon of gasoline delivered to U.S. troops in Afghanistan costs American taxpayers $400.

“It is a number that we were not aware of, and it is worrisome,” said Rep. John Murtha, chairman of the subcommittee.

According to reports, the U.S. Marines in Afghanistan use 800,000 gallons of gasoline per day. At $400 per gallon, that comes to a $320,000,000 daily fuel bill for the Marines alone. Only a country totally out of control would squander resources in this way.

While the U.S. government squanders $400 per gallon of gasoline in order to kill women and children in Afghanistan, many millions of Americans have lost their jobs and their homes and are experiencing the kind of misery that is the daily life of poor Third World peoples. Americans are living in their cars and in public parks. America’s cities, towns and states are suffering from the costs of economic dislocations and the reduction in tax revenues from the economy’s decline. Yet, Obama has sent more troops to Afghanistan, a country halfway around the world that is not a threat to America.

It costs $750,000 per year for each soldier we have in Afghanistan. The soldiers, who are at risk of life and limb, are paid a pittance, but all of the privatized services to the military are rolling in excess profits. One of the great frauds perpetuated on the American people was the privatization of services that the U.S. military traditionally performed for itself. “Our” elected leaders could not resist any opportunity to create at taxpayers’ expense private wealth that could be recycled to politicians in campaign contributions.

Republicans and Democrats on the take from the private insurance companies maintain that the U.S. cannot afford to provide Americans with health care and that cuts must be made even in Social Security and Medicare. So how can the U.S. afford bankrupting wars, much less totally pointless wars that serve no American interest?

The enormous scale of foreign borrowing and money creation necessary to finance Washington’s wars are sending the dollar to historic lows. The dollar has even experienced large declines relative to currencies of Third World countries such as Botswana and Brazil. The decline in the dollar’s value reduces the purchasing power of Americans’ already declining incomes.

Despite the lowest level of housing starts in 64 years, the U.S. housing market is flooded with unsold homes, and financial institutions have a huge and rising inventory of foreclosed homes not yet on the market.

Industrial production has collapsed to the level of 1999, wiping out a decade of growth in industrial output.

The enormous bank reserves created by the Federal Reserve are not finding their way into the economy. Instead, the banks are hoarding the reserves as insurance against the fraudulent derivatives that they purchased from the gangster Wall Street investment banks.

The regulatory agencies have been corrupted by private interests. “Frontline” reports that Alan Greenspan, Robert Rubin and Larry Summers blocked Brooksley Born, the head of the Commodity Futures Trading Commission, from regulating derivatives. President Obama rewarded Larry Summers for his idiocy by appointing him director of the National Economic Council. What this means is that profits for Wall Street will continue to be leeched from the diminishing blood supply of the American economy.

An unmistakable sign of Third World despotism is a police force that sees the pubic as the enemy. Thanks to the federal government, our local police forces are now militarized and imbued with hostile attitudes toward the public. SWAT teams have proliferated, and even small towns now have police forces with the firepower of U.S. Special Forces.

Summons are increasingly delivered by SWAT teams that tyrannize citizens with broken down doors, a $400 or $500 repair born by the tyrannized resident. Recently, a mayor and his family were the recipients of incompetence by the town’s local SWAT team, which mistakenly wrecked the mayor’s home, terrorized his family and killed the family’s two friendly Labrador dogs.

If a town’s mayor can be treated in this way, what do you think is the fate of the poor white or black? Or the idealistic student who protests his government’s inhumanity?

In any failed state, the greatest threat to the population comes from the government and the police. That is certainly the situation today in the U.S.A. Americans have no greater enemy than their own government. Washington is controlled by interest groups that enrich themselves at the expense of the American people.

The 1 percent that comprise the superrich are laughing as they say, “Let them eat cake.”

00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, dollar, monnaie, devises, crise, finances, économie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

El socialismo del siglo XXI en su contexto historico

El socialismo del siglo XXI en su contexto histórico

Introducción

Introducción

La victoria electoral de gobiernos de centro-izquierda en al menos tres países de América Latina y la búsqueda de una nueva identidad ideológica con que justificar su poder, ha conducido a ideólogos y gobernantes a abrazar la idea de que representan una nueva versión del socialismo, propia del siglo XXI. Destacados escritores, académicos y portavoces de estos gobiernos celebran una variante totalmente nueva del socialismo, completamente distinta de lo que llaman el fallido socialismo del siglo XX, es decir, el socialismo de estilo soviético. Los defensores y publicistas del socialismo del siglo XXI aseguran que se trata de un nuevo modelo político-económico, basado en lo que ellos consideran una ruptura radical tanto con el neoliberalismo de libre mercado de los gobiernos precedentes, como con la anterior versión estatista del socialismo, encarnada por la antigua Unión Soviética, China y Cuba.

En este trabajo procederemos a examinar las diferentes críticas planteadas por el nuevo socialismo tanto al neoliberalismo como al socialismo del siglo XX, la autenticidad de sus afirmaciones de novedad y originalidad, y realizaremos un análisis crítico de su desempeño real.

La crítica del neoliberalismo

El aumento del número de gobiernos que se adscriben al socialismo del siglo XXI fue resultado de la crisis y desaparición de los gobiernos neoliberales que dominaban América Latina desde mediados de la década de 1970 hasta finales de la década de 1990. Su desaparición se vio acelerada por una serie de levantamientos populares que impulsaron el ascenso de gobiernos de centro-izquierda con programas de rechazo de las doctrinas socioeconómicas neoliberales y la promesa de cambios fundamentales a favor de las grandes mayorías. Si bien existen importantes diferencias programáticas entre los diferentes gobiernos de este grupo, todos comparten una crítica común a seis características de las políticas neoliberales:

(1) rechazan la idea de que el mercado deba tener prioridad para el Estado y dominar a éste, es decir, que la lógica de la clase capitalista de maximización del beneficio deba dar forma a las políticas públicas. El colapso del capitalismo de mercado en la recesión de 2000-2002 y el empobrecimiento masivo desacreditaron la doctrina de los mercados racionales, a medida que crecían las quiebras empresariales y bancarias, que la clase media perdía sus ahorros, y las calles y plazas se llenaban de obreros y campesinos desempleados;

(2) los gobiernos del socialismo del siglo XXI condenan la desregulación de la economía que condujo al auge de los especuladores en detrimento del capitalismo productivo. Bajo la égida de los dirigentes neoliberales, la legislación reglamentaria adoptada desde la Gran Depresión fue derogada y en su lugar las políticas de control de capitales y la supervisión financiera se suspendieron en favor de un sistema de autorregulación, en el que los agentes del mercado establecieron sus propias normas, lo que condujo, según sus críticos, a la especulación, las estafas financieras y el saqueo de las tesorerías públicas y privadas;

(3) el predominio de las finanzas sobre la producción es la pieza central del discurso anticapitalista de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Hay implícita una diferenciación entre el mal capitalismo, que obtiene riquezas sin producir bienes, y el buen capitalismo que supuestamente produce valor de utilidad social;

(4) relacionada con esta crítica global del neoliberalismo, hay una crítica concreta de la reducción de las barreras arancelarias, la privatización de empresas públicas por debajo de su valor real de mercado, la desnacionalización de la propiedad de los recursos estratégicos, y el crecimiento masivo de la desigualdad;

(5) el socialismo del siglo XXI asegura que los gobiernos neoliberales entregaron las palancas de la economía a banqueros privados y extranjeros (como el FMI) que impusieron medidas deflacionarias en lugar de reflotar la economía a través de transfusiones de gasto público. Los dirigentes políticos de centro-izquierda utilizan esta crítica del neoliberalismo y la promesa implícita de una ruptura futura decisiva con el capitalismo neoliberal, sin comprometerse a una ruptura concreta con el capitalismo de otras variedades;

(6) mientras que la crítica de los gobiernos de centro-izquierda atrajo a las clases populares, su rechazo al socialismo del siglo XX iba dirigido a la clase media y a tranquilizar a las clases productivas (empresarios), asegurando que no iban a invadir la propiedad privada en su conjunto.

Crítica al socialismo del siglo XX

En una especie de acto de equilibrio político a su oposición al neoliberalismo, los defensores del socialismo del siglo XXI también se distancian de lo que denominan socialismo del siglo XX. En parte como una táctica política para desarmar o neutralizar a los numerosos y poderosos críticos de los gobiernos socialistas del pasado, en parte como afirmación de un socialismo en sintonía con los tiempos, el socialismo del siglo XXI hace la siguiente crítica del anterior socialismo, a la vez que pone de relieve sus diferencias con el mismo:

(1) el socialismo del pasado estaba dominado por una burocracia de mano dura, que realizaba una mala asignación de recursos y ahogaba la innovación y la elección personal;

(2) el viejo socialismo era profundamente antidemocrático, tanto en la forma de gobierno, como en la organización de elecciones y el Estado de partido único. La represión de los derechos civiles y de todo tipo de mercado forma parte de la narrativa del socialismo del siglo XXI;

(3) el socialismo del siglo XXI relaciona la democracia como sistema con la vía electoral al poder o la alternancia en el gobierno; condena los cambios de gobierno producidos por la lucha armada, y especialmente los movimientos guerrilleros, aunque los tres gobiernos adscritos al socialismo del siglo XXI llegaron al poder mediante elecciones que siguieron a levantamientos populares;

(4) uno de los principales argumentos de los gobiernos del socialismo del siglo XXI es que en el pasado, los socialistas no tenían en cuenta las especificidades de cada país. Concretamente, destacan las diferencias en materia racial, étnica, geográfica, cultural, de tradiciones y práctica histórica, etc. que ahora son tenidas en cuenta en la definición de socialismo del siglo XXI;

(5) en relación con el punto anterior, el socialismo del siglo XXI hace hincapié en la nueva configuración global de poder del presente siglo, que da forma a las políticas y potencialidades del nuevo socialismo. Entre los nuevos factores citan la desaparición de la antigua URSS y la conversión de China al capitalismo; el descenso relativo de una economía mundial centrada en EE.UU.; el crecimiento de Asia, especialmente China; la emergencia de iniciativas regionales promovidas por Venezuela; el aumento de los gobiernos de centro-izquierda en toda América Latina, y unos mercados diversificados, en Asia, en América Latina, Oriente Próximo y otros lugares;

(6) los gobiernos del socialismo del siglo XXI afirman que la nueva configuración de la sociedad y el Estado no es una copia de otros Estados socialistas, pasados o presentes. Es casi como si cada medida, política o institución fuese un diseño del actual régimen. La originalidad o novedad es un argumento que permite reforzar la legitimidad del régimen ante las críticas externas e internas de la derecha anticomunista, y permite también descartar las críticas de fondo de la izquierda;

(7) los gobiernos del socialismo del siglo XXI hacen hincapié en el hecho de que el liderazgo no tiene vínculos pasados o presentes con el comunismo, y en el caso de Bolivia y Ecuador rechazan abiertamente el marxismo como instrumento de análisis o como base de formulación de políticas. La excepción es el presidente Hugo Chávez, cuya ideología es una mezcla de marxismo y nacionalismo vinculado al pensamiento de Simón Bolívar. Tanto Rafael Correa como Evo Morales evitan las divisiones de clase, y les contraponen la revolución ciudadana contra una oligarquía de partidos corrupta, en el caso del primero, y las comunidades indígenas andinas culturalmente oprimidas contra una oligarquía “europea”.

Crítica de los gobiernos socialistas del siglo XXI

Si bien los gobiernos del socialismo del siglo XXI afirman, más o menos claramente, lo que no son y lo que rechazan del pasado, a izquierda como a derecha, a la vez que plantean en términos generales lo que son, sus prácticas, políticas y configuraciones institucionales arrojan serias dudas sobre sus pretensiones revolucionarias, su originalidad y su capacidad para satisfacer las expectativas de su electorado popular.

Aunque una serie de ideólogos, líderes políticos y publicistas se refieran a sí mismos como socialistas del siglo XXI, hay entre ellos una gran variedad de diferencias en la teoría y la práctica. Un examen crítico de las experiencias de cada uno de los países pondrá de relieve tanto las diferencias entre los gobiernos como la validez de sus pretensiones de originalidad.

Venezuela: la cuna del socialismo del siglo XXI

El presidente Hugo Chávez ha sido el primer y principal defensor y practicante de socialismo del siglo XXI. Aunque otros presidentes y publicistas de América Latina, América del Norte y Europa se hayan subido a este carro, no hay una práctica uniforme que coincida con la retórica pública.

En muchos sentidos, el discurso del presidente Chávez y las políticas del gobierno venezolano definen los límites radicales del socialismo del siglo XXI, tanto en términos de su política exterior, que desafía las políticas de guerra de Washington, como en términos de las reformas internas de tipo socioeconómico. Sin embargo, aunque el modelo venezolano de socialismo del siglo XXI tiene rasgos innovadores y novedosos, tiene también fuertes semejanzas con las reformas de anteriores regímenes populistas-radicales de América Latina y Europa que configuraron estados de bienestar.

La novedad más llamativa y rasgo más original de la versión venezolana del socialismo del siglo XXI es la fuerte mezcla de nacionalismo histórico bolivariano, marxismo del siglo XX y populismo latinoamericano. La concepción del nuevo socialismo que tiene el presidente Chávez tiene su origen intelectual y se legitima en una escrupulosa lectura de los escritos, los discursos y las acciones de Simón Bolívar, padre fundador de la independencia de Venezuela en el siglo XIX. La concepción de una ruptura profunda con las potencias imperiales, y su dependencia del apoyo de las masas en contra de las élites nacionales poco fiables capaces de vender al país para defender sus privilegios está profundamente arraigada en sus lecturas de la ascensión y caída de Simón Bolívar. Sin pretextar una identificación entre Bolívar y marxismo, el presidente insiste en el carácter endógeno y las raíces nacionales de su ideología y su práctica. Si bien apoya a la revolución cubana y mantiene una estrecha relación con Fidel Castro, es evidente que no hace ningún esfuerzo por asimilar o copiar el modelo cubano, aunque adapte a la realidad venezolana determinadas características de sus organizaciones de masas.

Su práctica económica incluye la nacionalización y la expropiación (con indemnización) de amplios sectores de la industria del petróleo; la nacionalización de empresas clave sobre la base de consideraciones políticas pragmáticas, entre otras los conflictos entre trabajadores y capital (sectores del acero, cemento, telecomunicaciones); y la búsqueda de una mayor seguridad alimentaria (reforma agraria). Su programa político incluye la formación de un partido socialista de masas que compita en el marco de un sistema pluripartidista, y la convocatoria de referéndums libres y abiertos para asegurar las reformas constitucionales. La novedad consiste en el fomento del autogobierno local, mediante la formación de consejos comunales no partidistas, basados en los barrios, con el fin de evitar el peso muerto de una burocracia ineficiente, hostil y corrupta. El objetivo de Chávez parece ser el de la sustitución de unas políticas electorales “representativas”, dirigidas por la clase política profesional, por un sistema de democracia directa basado en la autogestión en fábricas y barrios. En términos de política social, se ha financiado una gran cantidad de programas destinados a elevar el nivel de vida del 60% de la población, que incluye a la clase obrera, los trabajadores autónomos, los pobres, los campesinos y las mujeres cabeza de familia. Estas reformas incluyen la atención médica y la educación hasta la universidad, ambas con carácter universal y gratuito. Asimismo, la contratación de más de 20.000 médicos, dentistas y técnicos cubanos, y un programa masivo que abarca la construcción de clínicas, hospitales y unidades móviles que circulan por todo el interior del país y prioriza los vecindarios de bajos ingresos, ignorados por los anteriores gobiernos capitalistas privados y los médicos privados. El régimen de Chávez ha construido y financiado una amplia red de supermercados de gestión pública que venden alimentos y artículos domésticos a precios subvencionados a las familias de bajos ingresos. En materia de política exterior, el presidente Chávez se ha opuesto sistemáticamente a las guerras de EE.UU. en Oriente Próximo y Asia Meridional, y a toda la justificación de las guerras imperiales basada en la doctrina de la Guerra contra el terrorismo.

¿Qué hay de nuevo en el socialismo del siglo XXI venezolano?

Varias preguntas surgen en relación con la versión venezolana de socialismo del siglo XXI: primera, ¿es realmente socialista o, mejor aún, representa una ruptura con el socialismo del siglo XX en todas sus variantes?; segunda: ¿cuál es el “equilibrio” entre los rasgos capitalistas anteriores y actuales de la economía, y las reformas socialistas introducidas durante el decenio de Chávez?; tercera, ¿en qué medida los cambios sociales han reducido las desigualdades y proporcionan una mayor seguridad a la masa de la población en este período de transición?

Hoy Venezuela es una economía mixta, con un sector privado que sigue siendo predominante en bancos, agricultura, comercio y comercio exterior. La propiedad estatal ha crecido, y las prioridades sociales nacionales dictan la asignación de los recursos petroleros. Si bien la economía mixta de Venezuela se asemeja a las economías de la primera época posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa, hay una diferencia clave: el Estado posee el sector de exportación más lucrativo y la principal fuente de ingresos de divisas.

Aunque el gobierno ha incrementado el gasto social en magnitudes comparables o superiores a algunos de los primeros gobiernos socialdemócratas, no ha reducido la gran concentración de la riqueza ni los ingresos de las clases altas por medio de altos tipos impositivos progresivos, como en Escandinavia y otros lugares. Las desigualdades siguen siendo mucho mayores que las que existían en siglo XX, y son comparables a las restantes sociedades latinoamericanas de hoy. Además, los niveles medio-alto y alto de la burocracia estatal, especialmente en el sector del petróleo e industrias afines, tienen niveles de remuneración que son comparables a sus homólogos capitalistas, como sucedió con las industrias nacionalizadas en Gran Bretaña y Francia.

La autogestión de las empresas públicas, una idea relativamente nueva en Venezuela, ha ido más allá de los límites de los programas de coparticipación socialdemócrata aplicados en Alemania, y se limita a menos de media docena de grandes empresas, muy lejos de las extensas redes a escala nacional existentes en la Yugoslavia socialista entre los años 1940 y 1980.

Las propuestas de reforma agraria del régimen, aunque radicales en su intención y promovidas por la fuerza por el presidente Chávez, no han podido cambiar la relación entre los trabajadores agrícolas, los campesinos y los grandes terratenientes. Cuando se han hecho progresos en la distribución de la tierra, la burocracia gubernamental no ha proporcionado a los beneficiarios de la reforma los servicios de extensión, financiación, infraestructuras y seguridad.

La Guardia Nacional, por acción u omisión, no ha conseguido poner fin a los asesinatos de dirigentes y defensores de la reforma agraria a manos de pistoleros a sueldo de los terratenientes. A finales de 2009, hay más de 200 asesinatos de campesinos sin resolver.

Mientras que los publicistas de socialismo del siglo XXI han hecho hincapié en las nacionalizaciones de las empresas de petróleo de los anteriores propietarios, no dan cuenta del creciente número de nuevas empresas conjuntas establecidas con compañías transnacionales de China, Rusia, Irán y la Unión Europea. En otras palabras, mientras que el papel de algunas transnacionales de EE.UU. ha disminuido, la inversión de capital extranjero en los sectores de la minería y el petróleo se ha incrementado, especialmente en los extensos yacimientos del Orinoco. Aunque el cambio de socios de inversión en el ámbito del petróleo reduce la vulnerabilidad estratégica de Venezuela a las presiones de EE.UU., no por ello se potencia el carácter socialista de la economía. Las empresas conjuntas añaden peso al argumento de que la economía basada en empresas de propiedad público-privada se aproxima al modelo de la socialdemocracia de mediados del siglo XX.

El aspecto más cuestionable de la autoafirmación de Venezuela en el socialismo es su ininterrumpida dependencia de un único producto –el petróleo– en un 70% de sus ingresos de exportación, y su dependencia de un mercado único –Estados Unidos–, un socio comercial abiertamente hostil y desestabilizador. Los esfuerzos del gobierno venezolano por diversificar sus socios comerciales adquieren mayor urgencia tras el pacto militar de Obama con el presidente colombiano Álvaro Uribe, de instalación en siete bases militares. Igualmente amenazador para la base de masas de la vía de Chávez al socialismo es la altísima tasa de delincuencia basada en el crecimiento de un lumpenproletariado, y en sus vínculos con el narcotráfico colombiano y funcionarios civiles y militares. En muchos barrios populares, los delincuentes compiten con los líderes de los consejos comunales por la hegemonía, utilizando los disturbios y la violencia para ejercer su dominio. La ineficacia del Ministerio del Interior y de la policía, y la falta de una estrecha relación de trabajo con las organizaciones de barrio representan una seria debilidad en la movilización de la sociedad civil, y marcan una limitación en la eficacia del movimiento de los consejos comunales.

Las importantes reformas introducidas por el gobierno de Chávez y la original síntesis de anticolonialismo de emancipación bolivariano con el marxismo y el antiimperialismo marcan una ruptura con las prácticas neoliberales predominantes generalizadas en América Latina en el cuarto de siglo anterior, que siguen vigentes en numerosos gobiernos contemporáneos de otro signo.

Lo qué es dudoso, sin embargo, es si todos estos cambios equivalen a una nueva versión del socialismo, dado el predominio de las relaciones de propiedad capitalista en los sectores estratégicos de la economía, y las desigualdades de clase persistentes tanto en el sector público y privado.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el socialismo no es un concepto estático, sino un proceso continuo, y que la mayor parte de las medidas recientes tienden a ampliar el poder popular en las fábricas y los barrios.

Ecuador

En Ecuador, el presidente Correa ha adoptado la retórica del socialismo del siglo XXI y ha ganado credibilidad con varias de sus iniciativas de política exterior, entre otras la terminación del contrato de arrendamiento a EE.UU. de la base militar de Manta, el cuestionamiento de una parte de la deuda externa contraída por los gobiernos anteriores, la crítica de las incursiones transfronterizas de Colombia y el asalto militar de un campamento clandestino de la guerrilla colombiana, así como su crítica a los tratados de libre comercio con EE.UU. y su apoyo al programa de integración regional de Venezuela, el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). Numerosos medios, entre otros el New York Times, el Financial Times y periodistas de izquierda, del Norte y el Sur, han calificado al presidente Correa como parte de una “nueva ola de presidentes izquierdistas.”

En cuanto a los asuntos de política interna, la pretensión del presidente Correa de ser miembro fundador del socialismo del siglo XXI se basa en su crítica de los partidos de derecha tradicionales y de la oligarquía. En otras palabras, su socialismo se define por aquellos a los que se opone, más que por ningún cambio social estructural.

Sus principales logros nacionales giran en torno a su denuncia de los principales partidos electorales, su apoyo y el liderazgo del movimiento ciudadano, y su éxito en el derrocamiento del gobierno derechista respaldado por EE.UU. de Lucio Gutiérrez, su convocatoria de una Asamblea Constituyente, y la redacción de una nueva constitución. Estas transformaciones jurídicas y políticas definen el límite exterior del radicalismo de Correa y conforman las bases sustantivas de su pretensión de ser un socialismo del siglo XXI. Si bien estas decisiones de política exterior y estos cambios políticos nacionales, especialmente si se observan en el contexto de un aumento de los gastos sociales durante sus primeros tres años de mandato, permiten calificar al gobierno ecuatoriano como de centro-izquierda, no son suficientes o no equivalen a un programa socialista, en particular al observarlos en una matriz estructural socioeconómica más amplia.

Crítica del socialismo del siglo XXI ecuatoriano

La diferencia más notable respecto a cualquier reivindicación creíble del socialismo es la persistencia y la expansión de la propiedad privada capitalista extranjera de los recursos estratégicos minerales y energéticos: el 57 por ciento del petróleo ecuatoriano lo producen transnacionales extranjeras. Se han firmado o renovado contratos de gran escala y largo plazo que garantizan el control mayoritario por parte de empresas transnacionales de los sectores que proporcionan la mayor parte de los ingresos por exportaciones. Y lo que es peor, Correa ha reprimido y rechazado violentamente las reclamaciones de larga data de las comunidades indígenas amazónicas y andinas que viven y trabajan en las tierras otorgadas a las transnacionales mineras. Al rechazar las negociaciones, Correa ha descalificado a los cuatro grandes movimientos indígenas y sus aliados ecologistas tildándolos poco menos que de ser un puñado de elementos atrasados, si no algo peor. La contaminación de las aguas, el aire y la tierra, que produce graves enfermedades y muertes, por las compañías petroleras extranjeras ha quedado demostrado en los tribunales de EE.UU., donde Texaco se enfrenta a una denuncia que puede costarle millones de dólares. A pesar de las sentencias judiciales adversas, Correa ha continuado su esfuerzo para hacer de la explotación minera de exportación el elemento central de su estrategia de desarrollo.

A la vez que ha atacado vigorosamente a la clase capitalista agroexportadora de la costa, centrada en Guayaquil, Correa ha apoyado decididamente y subvencionado a los capitalistas de Quito (zona andina). Su retórica antioligarquíca no es ciertamente una retórica anticapitalista, como su respaldo del socialismo del siglo XXI pudiera indicar.

El éxito del presidente Correa en la creación de un movimiento electoral ciudadano de masas se mide por sus impresionantes victorias electorales, que le han asegurando mayorías presidenciales en competencia multipartidista, y de más del 70 por ciento en las elecciones constitucionales. A pesar de su popularidad, el respaldo popular de Correa se basa principalmente en concesiones a corto plazo, en forma de aumentos salariales y concesión de créditos a la pequeña empresa, medidas que no son sostenibles en esta fase de comienzos de la recesión mundial. La concesión de monopolios de telecomunicaciones a empresas privadas, su oposición a la reforma agraria, y las restricciones a los movimientos huelguistas, aunque no han provocado problemas sistémicos han producido un número creciente de huelgas y protestas. Más importante aún, el fortalecimiento capitalista, sobre todo de propiedad extranjera, del control estratégico de la banca; la exportación comercial; y los sectores mineros, reducen las pretensiones de socialismo del siglo XXI a un ejercicio meramente simbólico, retórico. Lo que es evidente es que la base del nuevo socialismo se basa en decisiones de política exterior (susceptibles de ser revertidas), en lugar hacerlo en cambios en las relaciones de clase, la propiedad y el poder popular. El socialismo del siglo XXI, en el caso de Ecuador, aparece como una forma conveniente de combinar unas acciones innovadoras de política exterior con una estrategia de desarrollo neoliberal de modernización. Por otra parte, las medidas radicales iniciales no se oponen a un posterior retroceso conservador, como se evidencia en el cuestionamiento de la deuda externa, que causó una explosión prematura de alegría por parte de la izquierda, y un posterior regreso a los pagos completos de la deuda.

El socialismo boliviano: capital blanco, trabajo indio

El mayor contraste entre el socialismo del siglo XX y el del XXI se observa entre el régimen actual de Evo Morales (2005-) y la presidencia de corta duración Juan José Torres (1970-1971).

Mientras que el primero ha invitado, abierta y públicamente, a las compañías transnacionales de los cinco continentes a explotar el gas, el petróleo, el cobre, el hierro, el litio, el zinc, el estaño, el oro, la plata y una larga lista de otros minerales; en el siglo, el corto gobierno de Torres nacionalizó y expropió las empresas capitalistas nacionales y extranjeras. Mientras que en la actualidad se han repatriado miles de millones de beneficios durante y después del boom de los productos básicos, en tiempos de Torres, el control estatal sobre los flujos de capital y el comercio exterior limitó la descapitalización del país. A la vez que Evo Morales ofrece cientos de millones en préstamos, subvenciones a la exportación e incentivos fiscales a los exportadores agrícolas más ricos, y expulsa de las grandes propiedades a los ocupantes indígenas sin tierra, en la presidencia de Torres se fomentó la toma de tierras, como medio de profundizar las políticas de reforma agraria. Hay una abundancia de datos socioeconómicos que demuestran que las políticas socialistas emprendidas durante la presidencia de Torres son diametralmente opuestas a las políticas sociales liberales practicadas por el régimen de Morales. En las secciones siguientes se destacan las principales políticas sociales y liberales del régimen de Morales, a fin de evaluar el verdadero significado del autoproclamado socialismo del siglo XXI en Bolivia.

Los cambios sociales

En sus primeros cinco años en el poder (2005-2009), el gobierno de Evo Morales ha llevado a cabo numerosos cambios sociales. La cuestión es si estos cambios equivalen a alguna de las definiciones más generosas de socialismo, o incluso a medidas de transición conducentes al socialismo en un futuro cercano o lejano, dado el alcance y la profundidad de las políticas económicas liberales adoptadas.