vendredi, 23 octobre 2009

Polonia y Estados Unidos analizan nueva estrategia militar

Polonia y Estados Unidos analizan nueva estrategia militar

El plan norteamericano pretende situar en el viejo continente sistemas de misiles móviles, en sustitución del proyecto inicial de escudo balístico propuesto por el ex presidente George Bush, y que el mes pasado la actual administración de Barack Obama desechó.

En declaraciones a la radio pública polaca, el viceministro de Defensa de ese país, Stanislaw Komorowski, dijo que hoy tendrán la oportunidad de solicitar toda la información necesaria sobre la nueva propuesta, pues todavía hay muchas preguntas.

La decisión de Obama de cancelar el polémico plan de Bush, no fue bien vista por las autoridades polacas y sí por las rusas, quienes en más de una ocasión denunciaron que este escudo balístico constituía una amenaza directa a su seguridad.

A cambio de aceptar ser la sede de las baterías de misiles, Bush prometió a Polonia la entrega de cohetes tipo Patriot, una demanda reiterada del ejército polaco por considerar necesario este tipo de armamento para repeler posibles ataques de países vecinos.

Pese a su decisión, Obama no descartó la posibilidad de buscar variantes que protegieran mejor al pueblo estadounidense, a sus tropas y a sus aliados en Europa por lo que anunció una “propuesta gradual y adaptable” a la defensa antimisiles en el continente.

Según declaraciones de funcionarios estadounidenses, la administración Obama optará mejor por misiles Patriot y SM-3 recién desarrollados y capaces de interceptar lanzamientos enemigos antes de que un misil ofensivo de largo alcance enfrente una supuesta amenaza iraní.

El sistema será desplegado inicialmente en embarcaciones estadounidenses en el Mediterráneo y no en la considerada área de influencia de Rusia en Europa Oriental.

A pesar del rechazo de la nueva administración norteamericana de seguir adelante con el escudo antimisiles, todo apunta a que el sistema Patriot se instalará finalmente en los próximos meses en Polonia, bajo el control inicial de una dotación de militares estadounidenses para asegurar su funcionamiento.

Extraído de Prensa Latina.

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, politique internationale, politique, otan, pologne, etats-unis, atlantisme, occidentalisme, défense, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Riposte à l'encerclement médiatique et guerre idéologique

« Riposte à l'encerclement médiatique et guerre idéologique »

« Riposte à l'encerclement médiatique et guerre idéologique »

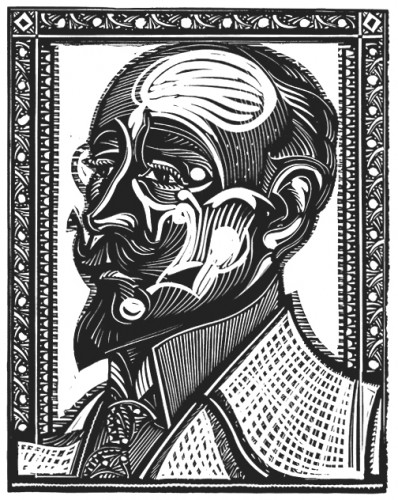

Par Jean-Yves Clouzet

Comment sortir de l’encerclement médiatique?, s’interroge Polémia après avoir examiné avec brio La tyrannie médiatique (*). Afin de répondre à cette interrogation si actuelle, il convient de se référer à un ouvrage magistral sorti en 2002 aux Éditions Sicre, une maison d’édition royaliste légitimiste : Riposte à l’encerclement médiatique et guerre idéologique de Jean-Yves Clouzet. Il met dans ce véritable manuel de techniques de « contournement » médiatique tout son talent de conférencier, de journaliste, de soutien actif aux dissidents soviétiques et de militant solidariste. S’appuyant sur ses expériences passées, il offre à l’ensemble des réprouvés de l’Occident les moyens de se défaire de cette oppression.

Une véritable chape de plomb écrase la population

L’ouvrage commence d’abord par étudier le terrain et à disséquer le fonctionnement du Médiacosme. Sans cette approche préalable, toute menée postérieure serait vaine, car « par leur simple existence colossale et technologiquement inaccessible au commun, les mass media disposent des moyens d’une domination graduellement universelle. En quelques semaines d’effort, par un verbiage benoît, ils sont en mesure de ruiner des concepts vitaux d’une civilisation, pour y substituer des préjugés de leur fantaisie : puérils, exquis, dangereux ou pervers » (p. 20). Une véritable chape de plomb écrase la population. La cohésion même du peuple en est menacée puisque « au service de l’idéologie dominante, la classe médiatique exerce sur lui un pouvoir inouï, fait d’illusions, de persuasion et de divertissement. N’est-elle pas devenue son pédagogue sournois, intraitable et fascinante ? » (p. 17). La « pédagogie » du Système médiatique passe par les canaux de la « communication idéologique » que sont la publicité, la presse périodique, la radio-télévision, la censure molle et douce, leurs valets zélés… Les médias sont des armes de guerre culturelle, des vecteurs du « despotisme médiatique » et fourrier de la « société du spectacle » au sens debordien du terme. L’entreprise d’avilissement est totale ! « En suscitant massivement des penchants en faveur de la drogue, de la pornographie, de la violence, en faisant de l’avortement, de l’euthanasie, de l’hypersexualisme, des comportements banals et même privilégiés, en glorifiant la prééminence du criminel sur la victime, le monde médiatique prépare les génocides futurs. Par le saccage de la langue, de l’histoire, de l’art et de la foi des peuples, ils les conditionnent pour consentir à leur propre disparition. En élargissement la sphère marchande à la totalité de la vie individuelle et collective, ils mettent en place les conditions d’un esclavage comparable à ce que le monde à connu et déjà combattu » (p. 46).

Toutefois, l’« entité médiatique » ne présente aucune homogénéité interne. « Vers l’extérieur, le bloc médiatique agit comme une arme de guerre. À l’intérieur, en revanche, c’est un champ clos où s’affrontent des forces consensuelles mais rivales. […] La lutte mondiale entre les grands groupes de presse signifie la recherche acharnée des bénéfices, mais aussi de la puissance » (p. 48). Ces contentieux internes deviennent de réels atouts pour ses contempteurs.

Quelques pistes pour ébranler et démanteler le cercle idéologique

Les deuxième et troisième parties donnent aux lecteurs la possibilité d’« ébranler l’encerclement et [de la] démanteler ». S’inspirant Des falaises de marbre d’Ernst Jünger et de L’Archipel du Goulag de Soljénitsyne, Jean-Yves Clouzet en appelle - entre autres - au « bond offensif », car ce bréviaire de guérilla médiatique fourmille d’actions aisées à mener. « Dans la guerre idéologique, le bond offensif s’exprime par une série d’actes inattendus et visibles, qui répondent à un signe populaire, parfois implicite. La nature du but visé, les résultats obtenus et les moyens disponibles donnent des limites à ces actions, menées suivant des règles et dans une perspective définie. Elles sont organisées en faveur de la population, dans ses malheurs principaux et pour ses souhaits les plus justifiés par les faits et par la doctrine. En vue d’obtenir un soulagement pour cette population, un développement du mouvement et une diffusion doctrinale, cette initiative offensive s’exprime par la rencontre directe du peuple jusqu’à la symbiose et par le détournement à son service de forces intellectuelles, médiatiques et politiques jusqu’alors inertes ou adverses » (p. 140). Par « bond offensif », Jean-Yves Clouzet entend la conjonction d’« une sorte de trinité unifiée entre le peuple, l’élite et la doctrine, qui s’informent mutuellement, en permanence. Car, s’il y a un peuple, il y a une élite. […] Et, si existent le peuple et l’élite, existe la doctrine [qui] exprime un fruit de l’incarnation divine en l’humanité, spécialement dans le peuple considéré et en son histoire » (p. 139).

Suggestions et recettes de combat

Très pragmatique et fort lucide, l’auteur en appelle non point à une impossible fusion entre les branches variées et buissonnantes de la dissidence, mais à leur alliance, ou pour le moins à leur entente, leur coopération, voire leur coordination. « Prenons l’exemple des courants monarchistes, avance-t-il. Les deux royalistes, le bonapartiste et leurs variantes peuvent se reconnaître un foyer commun : le principe monarchique, avec la succession héréditaire et la personne sacrée du souverain qui assure la continuité de l’État. Ce seul point autorise un travail commun, dont la force rejaillit pour chacun. Des colloques, des études et des publications centrés sur ce thème, sans trop déborder sur ce qui divise, fortifient cette plate-forme doctrinale et son originalité idéologique » (p. 245).

En lisant Riposte à l’encerclement médiatique et guerre idéologique, on se demande si les présentes dissidences n’appliquent pas déjà quelques-uns de ses conseils. Qu’on pense donc à Radio-Courtoisie avec la réinformation, à Solidarité des Français ou Action populaire sociale avec leurs soupes hivernales et l’aide apportée aux plus démunis, à Contribuables associés avec des audits thématiques et précis, à S.O.S. Éducation pour le relèvement du niveau scolaire, à Novopress, car « une agence de presse permet de diffuser des informations auprès des media, mais aussi de fournir une référence » (p. 296). Ce livre regorge de suggestions faisables !

Internet, un « biotope » propice à toutes les pensées réfractaires au politiquement correct.

Le seul point quelque peu dépassé de l’ensemble porte sur l’appréciation du rôle d’Internet. Depuis la parution du livre, le réseau informatique planétaire a pris une dimension considérable et constitue aujourd’hui un nouvel espace. Internet devient désormais un « biotope » propice à toutes les pensées réfractaires au politiquement correct. Leur appropriation de l’univers cybernétique peut se comprendre comme l’établissement de « bases de départ » alternatives de la Reconquête.

On sait que Carl Schmitt rédigea en 1963 une Théorie du partisan qu’il voyait complémentaire à sa Notion du politique. Certes, son partisan bénéficiait d’une assise terrienne, tellurique même, et s’apparentait au Rebelle jüngerien. Comme lui, il recourt aux forêts. Par ailleurs, si les conditions historiques sont favorables au partisan, il peut obtenir des appuis populaires comme le montra fort bien la tactique militaire maoïste. Or, en ces temps de liquidité maximale et de phénomènes erratiques incessants, sa Figure prend maintenant une tournure internautique.

La « Réacosphère » a investi assez tôt la Toile. Cependant, du fait du caractère essentiellement mouvant du monde d’Internet, il serait plus juste de désigner le partisan en ligne sous les termes de « pirate », de « corsaire » ou de « flibustier », d’autant que les règles d’engagement et de fonctionnement du réseau mondial relèvent plus des codes de la guerre sur mer au temps de la marine à voile que des pratiques de la guerre de masse industrialisée. Sur cette gigantesque « île de la Tortue » virtuelle se côtoient hackers et trollers, diffuseurs (volontaires ou non) de désinformation et « guerriers virtuels ». Ils y commettent des blogues, des commentaires, des articles et/ou des vidéos. Le Système a bien compris la menace puisqu’il cherche à y renforcer en prétextant la lutte contre le « terrorisme », la « pédophilie » et le « racisme ».

Pourtant, le danger existe. Il réside pour les véritables Travailleurs postmodernes dans le risque non négligeable d’une déconnexion complète préjudiciable à terme pour leur cause. Il paraît dès lors indispensable que s’établissent des liens réels entre militants de rue et combattants en ligne. En dehors de la répercussion des actions militantes sur la Toile et de leur amplification, il devient enfin urgent que les amis, compétents en informatique, ouvrent des hébergements pour sites et acceptent d’être des fournisseurs d’accès Internet (F.A.I.). Outre que cet objectif assurerait aux nôtres un travail décent et exprimerait une entraide effective, pareille entreprise développerait - en dépit des inévitables divergences - un esprit de corps, bref, un sentiment d’appartenance communautaire. D’un point de vue pratique, avoir avec soi des F.A.I. éviterait les rétorsions qu’ont subi quelques blogues patriotes ces derniers temps.

Alors, aux armes citoyens ? Non, à vos claviers cyberdissidents !

Georges Feltin-Tracol

Le partisan sur la Toile

pour Polémia

17/10/2009

Les intertitres sont de la rédaction

•

Jean-Yves Clouzet, Riposte à l’encerclement médiatique et guerre idéologique, Sicre Éditions, Paris, 2002, 372 p.

(*) La tyrannie médiatique, ed. Polémia.com, septembre 2008, 80 p.

http://www.polemia.com/article.php?id=1729

Image: Couverture de Riposte à l’encerclement médiatique et guerre idéologique

Georges Feltin-Tracol

00:20 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, political correctness, guerre idéologique, métapolitique, manipulation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gabriele d'Annunzio: "Entre la lumière d'Homère et l'ombre de Dante"

Gabriele D’Annunzio :« Entre la lumière d’Homère et l’ombre de Dante »

Gabriele D’Annunzio :« Entre la lumière d’Homère et l’ombre de Dante »

« En quelque sorte, un dialogue d'esprit, une provocation, un appel... »

Friedrich Nietzsche

Ex: http://scorpionwind.hautetfort.com/

Né en 1863, à Pescara, sur les rivages de l'Adriatique, D'Annunzio sera le plus glorieux des jeunes poètes de son temps. Son premier recueil paraît en 1878, inspiré des Odes Barbares de Carducci. Dans L'Enfant de volupté, son premier roman, qu'il publie à l'âge de vingt-quatre ans, l'audace immoraliste affirme le principe d'une guerre sans merci à la médiocrité. Chantre des ardeurs des sens et de l'Intellect, D'Annunzio entre dans la voie royale de l'Art dont l'ambition est de fonder une civilisation neuve et infiniment ancienne.

Le paradoxe n'est qu'apparent. Ce qui échappe à la logique aristotélicienne rejoint une logique nietzschéenne, toute flamboyante du heurt des contraires. Si l'on discerne les influences de Huysmans, de Baudelaire, de Gautier, de Flaubert ou de Maeterlinck, il n'en faut pas moins lire les romans, tels que Triomphe de la Mort ou Le Feu, comme de vibrants hommages au pressentiment nietzschéen du Surhomme.

Il n'est point rare que les toutes premières influences d'un auteur témoignent d'une compréhension plus profonde que les savants travaux qui s'ensuivent. Le premier livre consacré à Nietzsche (celui de Daniel Halévy publié en 1909 ) est aussi celui qui d'emblée évite les mésinterprétations où s'embrouilleront des générations de commentateurs. L'écrivain D'Annunzio, à l'instar d'Oscar Wilde ou de Hugues Rebell, demeurera plus proche de la pensée de Nietzsche,- alors même qu'il ignore certains aspects de l'œuvre,- que beaucoup de spécialistes, précisément car il inscrit l'œuvre dans sa propre destinée poétique au lieu d'en faire un objet d'études méthodiques.

On mesure mal à quel point la rigueur méthodique nuit à l'exactitude de la pensée. Le rigorisme du système explicatif dont usent les universitaires obscurcit leur entendement aux nuances plus subtiles, aux éclats brefs, aux beaux silences. « Les grandes idées viennent sur des pattes de colombe » écrivait Nietzsche qui recommandait aussi à son ami Peter Gast un art de lire bien oublié des adeptes des « méthodes critiques »: « Lorsque l'exemplaire d'Aurores vous arrivera en mains, allez avec celui-ci au Lido, lisez le comme un tout et essayez de vous en faire un tout, c'est-à-dire un état passionnel ».

L'influence de Nietzsche sur D'Annunzio, pour n'être pas d'ordre scolaire ou scolastique, n'en est pas pour autant superficielle. D'Annunzio ne cherche point à conformer son point de vue à celui de Nietzsche sur telle ou telle question d'historiographie philosophique, il s'exalte, plus simplement, d'une rencontre. D'Annunzio est « nietzschéen » comme le sera plus tard Zorba le Grec. Par les amours glorieuses, les combats, les défis de toutes sortes, D'annunzio poursuit le Songe ensoleillé d'une invitation au voyage victorieuse de la mélancolie baudelairienne.

L'enlèvement de la jeune duchesse de Gallese, que D'Annunzio épouse en 1883 est du même excellent aloi que les pièces de l'Intermezzo di Rime, qui font scandale auprès des bien-pensants. L'œuvre entière de D'Annunzio, si vaste, si généreuse, sera d'ailleurs frappée d'un interdit épiscopal dont la moderne suspicion, laïque et progressiste est l'exacte continuatrice. Peu importe qu'ils puisent leurs prétextes dans le Dogme ou dans le « Sens de l'Histoire », les clercs demeurent inépuisablement moralisateurs.

Au-delà des polémiques de circonstance, nous lisons aujourd'hui l'œuvre de D'Annunzio comme un rituel magique, d'inspiration présocratique, destiné à éveiller de son immobilité dormante cette âme odysséenne, principe de la spiritualité européenne en ses aventures et créations. La vie et l'œuvre, disions-nous, obéissent à la même logique nietzschéenne,- au sens ou la logique, désentravée de ses applications subalternes, redevient épreuve du Logos, conquête d'une souveraineté intérieure et non plus soumission au rationalisme. Par l'alternance des formes brèves et de l'ampleur musicale du chant, Nietzsche déjouait l'emprise que la pensée systématique tend à exercer sur l'Intellect.

De même, D'Annunzio, en alternant formes théâtrales, romanesques et poétiques, en multipliant les modes de réalisation d'une poésie qui est , selon le mot de Rimbaud, « en avant de l'action » va déjouer les complots de l'appesantissement et du consentement aux formes inférieures du destin, que l'on nomme habitude ou résignation.

Ce que D'Annunzio refuse dans la pensée systématique, ce n'est point tant la volonté de puissance qu'elle manifeste que le déterminisme auquel elle nous soumet. Alors qu'une certaine morale « chrétienne » - ou prétendue telle - n'en finit plus de donner des lettres de noblesse à ce qui, en nous, consent à la pesanteur, la morale d’annunzienne incite aux ruptures, aux arrachements, aux audaces qui nous sauveront de la déréliction et de l'oubli. Le déterminisme est un nihilisme. La « liberté » qu'il nous confère est, selon le mot de Bloy « celle du chien mort coulant au fil du fleuve ».

Cette façon d’annunzienne de faire sienne la démarche de Nietzsche par une méditation sur le dépassement du nihilisme apparaît rétrospectivement comme infiniment plus féconde que l'étude, à laquelle les universitaires français nous ont habitués, de « l'anti-platonisme » nietzschéen,- lequel se réduit, en l'occurrence, à n'être que le faire valoir théorique d'une sorte de matérialisme darwiniste, comble de cette superstition « scientifique » que l'œuvre de Nietzsche précisément récuse: « Ce qui me surprend le plus lorsque je passe en revue les grandes destinées de l'humanité, c'est d'avoir toujours sous les yeux le contraire de ce que voient ou veulent voir aujourd'hui Darwin et son école. Eux constatent la sélection en faveur des êtres plus forts et mieux venus, le progrès de l'espèce. Mais c'est précisément le contraire qui saute aux yeux: la suppression des cas heureux, l'inutilité des types mieux venus, la domination inévitable des types moyens et même de ceux qui sont au-dessous de la moyenne... Les plus forts et les plus heureux sont faibles lorsqu'ils ont contre eux les instincts de troupeaux organisés, la pusallinimité des faibles et le grand nombre. »

Le Surhomme que D'Annunzio exalte n'est pas davantage l'aboutissement d'une évolution que le fruit ultime d'un déterminisme heureux. Il est l'exception magnifique à la loi de l'espèce. Les héros du Triomphe de la Mort ou du Feu sont des exceptions magnifiques. Hommes différenciés, selon le mot d'Evola, la vie leur est plus difficile, plus intense et plus inquiétante qu'elle ne l'est au médiocre. Le héros et le poète luttent contre ce qui est, par nature, plus fort qu'eux. Leur art instaure une légitimité nouvelle contre les prodigieuses forces adverses de l'état de fait. Le héros est celui qui comprend l'état de fait sans y consentir. Son bonheur est dans son dessein. Cette puissance créatrice,- qui est une ivresse,- s'oppose aux instincts du troupeau, à la morale de l'homme bénin et utile.

Les livres de D'Annunzio sont l'éloge des hautes flammes des ivresses. D'Annunzio s'enivre de désir, de vitesse, de musique et de courage car l'ivresse est la seule arme dont nous disposions contre le nihilisme. Le mouvement tournoyant de la phrase évoque la solennité, les lumières de Venise la nuit, l'échange d'un regard ou la vitesse physique du pilote d'une machine (encore parée, alors, des prestiges mythologiques de la nouveauté). Ce qui, aux natures bénignes, paraît outrance devient juste accord si l'on se hausse à ces autres états de conscience qui furent de tous temps la principale source d'inspiration des poètes. Filles de Zeus et de Mnémosyne, c'est-à-dire du Feu et de la Mémoire, les Muses Héliconiennes, amies d'Hésiode, éveillent en nous le ressouvenir de la race d'or dont les pensées s'approfondissent dans les transparences pures de l'Ether !

« Veut-on, écrit Nietzsche, la preuve la plus éclatante qui démontre jusqu'où va la force transfiguratrice de l'ivresse ?- L'amour fournit cette preuve, ce qu'on appelle l'amour dans tous les langages, dans tous les silences du monde. L'ivresse s'accommode de la réalité à tel point que dans la conscience de celui qui aime la cause est effacée et que quelque chose d'autre semble se trouver à la place de celle-ci,- un scintillement et un éclat de tous les miroirs magiques de Circé... »

Cette persistante mémoire du monde grec, à travers les œuvres de Nietzsche et de D'Annunzio nous donne l'idée de cette connaissance enivrée que fut, peut-être, la toute première herméneutique homérique dont les œuvres hélas disparurent avec la bibliothèque d'Alexandrie. L'Ame est tout ce qui nous importe. Mais est-elle l'otage de quelque réglementation morale édictée par des envieux ou bien le pressentiment d'un accord profond avec l'Ame du monde ? « Il s'entend, écrit Nietzsche, que seuls les hommes les plus rares et les mieux venus arrivent aux joies humaines les plus hautes et les plus altières, alors que l'existence célèbre sa propre transfiguration: et cela aussi seulement après que leurs ancêtres ont mené une longue vie préparatoire en vue de ce but qu'ils ignoraient même. Alors une richesse débordante de forces multiples, et la puissance la plus agile d'une volonté libre et d'un crédit souverains habitent affectueusement chez un même homme; l'esprit se sent alors à l'aise et chez lui dans les sens, tout aussi bien que les sens sont à l'aise et chez eux dans l'esprit. » Que nous importerait une Ame qui ne serait point le principe du bonheur le plus grand, le plus intense et le plus profond ? Evoquant Goethe, Nietzsche précise : « Il est probable que chez de pareils hommes parfaits, et bien venus, les jeux les plus sensuels sont transfigurés par une ivresse des symboles propres à l'intellectualité la plus haute. »

La connaissance heureuse, enivrée, telle est la voie élue de l'âme odysséenne. Nous donnons ce nom d'âme odysséenne, et nous y reviendrons, à ce dessein secret qui est le cœur lucide et immémorial des œuvres qui nous guident, et dont, à notre tour, nous ferons des romans et des poèmes. Cette Ame est l'aurore boréale de notre mémoire. Un hommage à Nietzsche et à D'Annunzio a pour nous le sens d'une fidélité à cette tradition qui fait de nous à la fois des héritiers et des hommes libres. Maurras souligne avec pertinence que « le vrai caractère de toute civilisation consiste dans un fait et un seul fait, très frappant et très général. L'individu qui vient au monde dans une civilisation trouve incomparablement davantage qu'il n'apporte. »

Ecrivain français, je dois tout à cet immémorial privilège de la franchise, qui n'est lui-même que la conquête d'autres individus, également libres. Toute véritable civilisation accomplit ce mouvement circulaire de renouvellement où l'individu ni la communauté ne sont les finalités du Politique. Un échange s'établit, qui est sans fin, car en perpétuel recommencement, à l'exemple du cycle des saisons.

La philosophie et la philologie nous enseignent qu'il n'est point de mouvement, ni de renouvellement sans âme. L'Ame elle-même n'a point de fin, car elle n'a point de limites, étant le principe, l'élan, la légèreté du don, le rire des dieux. Un monde sans âme est un monde où les individus ne savent plus recevoir ni donner. L'individualisme radical est absurde car l'individu qui ne veut plus être responsable de rien se réduit lui-même à n'être qu'une unité quantitative,- cela même à quoi tendrait à le contraindre un collectivisme excessif. Or, l'âme odysséenne est ce qui nous anime dans l'œuvre plus vaste d'une civilisation. Si cette Ame fait défaut, ou plutôt si nous faisons défaut à cette âme, la tradition ne se renouvelle plus: ce qui nous laisse comprendre pourquoi nos temps profanés sont à la fois si individualistes et si uniformisateurs. La liberté nietzschéenne qu'exigent les héros des romans de D’annunzio n'est autre que la liberté supérieure de servir magnifiquement la Tradition. Ce pourquoi, surtout en des époques cléricales et bourgeoises, il importe de bousculer quelque peu les morales et les moralisateurs.

L'âme odysséenne nomme cette quête d'une connaissance qui refuse de se heurter à des finalités sommaires. Odysséenne est l'Ame de l'interprétation infinie,- que nulle explication « totale » ne saurait jamais satisfaire car la finalité du « tout » est toujours un crime contre l'esprit d'aventure, ainsi que nous incite à le croire le Laus Vitae:

« Entre la lumière d'Homèreet l'ombre de Dante

semblaient vivre et rêver

en discordante concorde

ces jeunes héros de la pensée

balancés entre le certitude

et le mystère, entre l'acte présent

et l'acte futur... »

Victorieuse de la lassitude qui veut nous soumettre aux convictions unilatérales, l'âme odysséenne, dont vivent et rêvent les « jeunes héros de la pensée », nous requiert comme un appel divin, une fulgurance de l'Intellect pur, à la lisière des choses connues ou inconnues.

Luc-Olivier d'Algange

source: Le cygne noir numéro 1 >> Intentions 5

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature italienne, lettres italiennes, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Académies de la Renaissance

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996

Les académies de la Renaissance

Les académies de la Renaissance

Grande historienne de la Renaissance, Frances A. Yates (1899-1981) est connue en France pour les remarquables livres que sont L'art de la mémoire (Gallimard), Giordano Bruno et la tradition hermétique (Dervy), La philosophie occulte (Dervy) et Astrée (Belin). Les PUF publient son troisième ouvrage paru en 1947 en Grande-Bretagne, Les Académies en France au XVIième siècle. J. B. Trapp écrit dans son avant-propos: «Partant de Pontus de Tyard, F. Yates remonta jusqu'à la source du mouvement académique de la Renaissance, l'Académie platonicienne de Florence patronnée par les Médicis. De là, elle parvint aux académies fondées en France par les rejetons de la branche féminine des Médicis, Charles IX et Henri III. Semblables académies, devait-elle constater, faisaient mentir la connotation d'inutilité et d'inefficacité traditionnellement associée aux travaux académiques. Le néo-platonisme florentin, qui visait à réconcilier entre elles, non seulement la religion et la philosophie, mais également les factions religieuses et les religions elles-mêmes, avait été introduit en France par des médiateurs comme Jacques Lefèvre d'Etaples, Symphorien Champier, Maurice Scève et Marguerite de Navarre. Cette influence devait marquer profondément la pensée irénique française, par l'intermédiaire des membres de la Pléiade et à travers l'Académie de poésie et de musique de Baif. Une telle philosophie était à la fois profonde et riche de potentialités. Mais la tragédie —ainsi le perçut très vivement Frances Yates— fut que l'Europe, une fois de plus, devait se trahir elle-même. La science, la pensée, les préoccupations diverses des académies, cette réunion en un tout harmonieux de toutes les activités humaines, tout ceci eût pu servir à l'instauration de la paix et de la tolérance. Mais cette chance fut réduite à néant par les politiciens et par les zélotes des guerres de religion. L'idéal académique survécut cependant. Il persista pendant la prolifération des académies partielles au XVIIième siècle; on le retrouve chez les philosophes du XVIIIième siècle, désireux d'opérer la libération des esprits et d'instaurer la tolérance religieuse par le moyen de la propagation du savoir encyclopédique; et finalement, au XIXième siècle, la création de l'Institut de France devait rassembler de nouveau les arts et les sciences. Les académies en France au XVIième siècle apparaît, sur plus d'un point, comme l'ouvrage le plus important et le plus stimulant de Frances Yates» (J. de BUSSAC)

Frances A. YATES, Les académies en France au XVIième siècle, PUF 1996, 512 pages, 338 F.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, 16ème siècle, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 22 octobre 2009

Serie televisiva turca provoca fuerte tension entre Turquia e Israel

Serie televisiva turca provoca fuerte tensión entre Turquía e Israel

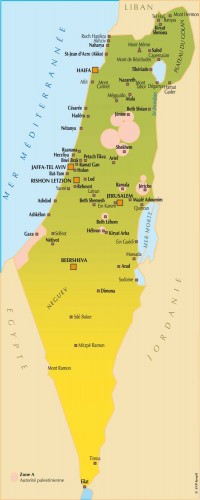

La primera cadena de la televisión pública turca TRT 1 difundió el martes, a una hora de gran audiencia, un episodio de una serie que desató la ira del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, y malestar en el primer ministro Benjamin Netanyahu. Lieberman decidió al día siguiente convocar al encargado de negocios turco en Tel Aviv, en ausencia del nuevo embajador, que aún no ha asumido sus funciones.

“Israel no puede aceptar incitaciones al odio contra su Estado y sus soldados. Incitaciones que pueden desembocar en atentados contra los numerosos turistas judíos e israelíes que viajan a Turquía”, declaró el jueves, tras esta audiencia, un responsable del ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Naor Gilaon.

Por su parte, Netanyahu declaró a los periodistas: “Nos sentimos también molestos, es lo menos que se puede decir, por lo que hemos visto estos últimos tiempos de parte de Turquía”. “Esto plantea la pregunta: ¿qué dirección toma la política de Turquía, esperamos que sea hacia la consolidación de la paz, no de los extremismos”, añadió.

En el episodio de la serie se ve a niños palestinos que tiran piedras contra soldados israelíes, que responden con tiros, matando a varios de ellos, entre ellos cuales una niñita que sonríe antes de su último suspiro. También muestra a soldados israelíes cuando matan a un recién nacido en los brazos de su padre, poco después de su nacimiento en un edificio en ruinas, debido a que la pareja no pudo trasladarse a un hospital.

La audiencia de la serie es por el momento marginal: ocupa el puesto 97º en el ránking de programas.

El periodista islamista Hakan Albayrak, consejero de los productores de la serie, defendió su contenido. “¿Por qué las escenas de matanzas serían exageradas? ¿No se puede hablar de un Estado que cometió matanzas?”, preguntó Albayrak.

Este incidente diplomático se suma a otro ocurrido la semana pasada en el ámbito militar. De forma inesperada, Turquía anuló las maniobras aéreas que debía llevar a cabo con la aviación israelí, a pesar del acuerdo de cooperación militar firmado con Israel en 1996. Una decisión que fue condenada por Israel y Estados Unidos.

Las relaciones entre los dos países comenzaron a degradarse en el invierno pasado, cuando el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó a Israel por su comportamiento durante la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

Turquía “no recibe instrucciones” de Israel, declaró el jueves Erdogan, que dirige desde 2002 un gobierno islamista conservador.

El miércoles, Erdogan, había declarado a una televisión árabe que las maniobras con Israel habían sido anuladas para respetar la voluntad del pueblo turco, “que no quiere más cosas de ese estilo”.

La diplomacia de ambos países se esfuerza por calmar los ánimos. “Hay un efecto bola de nieve, en las declaraciones de unos y otros. Pero los dirigentes de ambos países saben que la estructura de las relaciones bilaterales es fuerte”, señaló a la AFP un diplomático turco de alto rango. “Incluso entre amigos muy cercanos pueden aparecer diferencias”, dijo por su parte Gaby Levy, embajador de Israel en Ankara.

Burak Akinci

Extraído de AFP.

00:24 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, israël, proche orient, moyen orient, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Ballade au Pays de Scarlett": le nouveau livre de Jean-Claude Rolinat

“ Ballade au pays de Scarlett ”,

“ Ballade au pays de Scarlett ”,

le nouveau livre de Jean-Caude Rolinat…

Cinq questions à Jean-Claude Rolinat :

Jean-Claude Rolinat vient de publier « Ballade au pays de Scarlett» aux Editions Fol’fer, dans lequel il évoque ce Deep South conservateur qui refusa la normalisation voulue par Washington et s’engagea dans une guerre dite de sécession. Conçu comme un abécédaire tout à la fois historique et touristique, le pays de Scarlett a trouvé en Rolinat un de ses meilleurs portraitistes. L’auteur n’a pas seulement saisi le cliché de ce Sud profond, il en a capté l’âme.

Catherine Robinson

Quelle est l’ambition de cette “ Ballade au pays de Scarlett ” ?

Au risque de paraître prétentieux, j’écris les livres que j’aurais aimé lire… D’autre part, s’agissant de celui-ci, j’ai dû aller onze ou douze fois aux Etats-Unis, plus particulièrement dans le Sud, et, à chaque voyage, je sentais monter en moi l’irrésistible envie de “ témoigner ”, d’inciter les gens à venir admirer des paysages autres que les merveilleux mais classiques décors de l’Ouest, sentir la geste, l’épopée d’un peuple qui résista de 1861à 1865 à l’énorme machine de guerre nordiste… De plus, dans nos milieux, il est de bon ton de confondre l’Amérique avec son gouvernement, de faire de sa pseudo intelligentsia le reflet frelaté du pays réel. Si le monde devait juger la France à travers les chansonnettes de Carla Bruni… au secours ! Il ne faut donc pas confondre le gouvernement fédéral de cette puissante thalassocratie forcément impérialiste qui, au passage, ne se nourrit que de nos faiblesses, avec le peuple de l’Amérique profonde, rurale, conservatrice, où les gens sont attachés, tout comme nous, aux simples valeurs traditionnelles. Et puis, “ les forts en gueule ” de l’anti-américanisme primaire, sans discernement, sont souvent les mêmes qui, jadis, étaient pétrifiés de trouille face aux chars soviétiques, bien contents alors d’avoir les GI’s de l’Oncle Sam présents en Europe. Cela étant dit, les temps ont changé, j’en suis bien conscient.

J’espère que l’achat de ce livre poussera plus d’un lecteur à boucler sa valise et à atterrir à Atlanta, à la Nouvelle Orléans, à Memphis ou à Nashville car, tout en étant un petit ouvrage historico-politique, c’est aussi surtout, et avant tout, un guide touristique.

L’Amérique telle que vous nous la décrivez est loin de ressembler aux modèles des séries télé américaines et encore plus loin de ce prétendu vide culturel comme d’un certain mode de vie envahissant (Pop Art, fast food…). Qu’en est-il réellement ?

L’Amérique est à elle seule un condensé du monde entier : toutes les ethnies de la terre s’y côtoient. Toutefois, les Etats du Sud font entendre leur petite musique particulière. Sans doute parce que c’est là que la vieille Europe et sa civilisation survécurent le plus longtemps. Et puis la nature, je ne vous dis que ça ! Des chênes d’où pend comme des guirlandes de Noël la mousse espagnole, la vigne vierge qui part à l’assaut des fils électriques, des torrents bondissants et des chutes d’eau spectaculaires (c’est là qu’ont été tournés par exemple des films tels que Le Dernier des Mohicans ou Délivrance), des magnolias fleuris, des marais aux eaux noires comme la stout irlandaise où les alligators ne dorment que d’un œil… Les paysages et l’histoire, ainsi que les peuples qui les habitent et qui la font, sont étroitement imbriqués, indissociables, mêlant à chaque instant, à chaque coin de rue passé et présent. Malgré la malédiction de l’esclavage ou à cause de lui, Noirs et Blancs qui, comme l’huile et l’eau, ne se mélangent guère, sont toutefois parties prenantes de ces Etats américains à part entière et entièrement à part, inséparables, comme les bandes zébrées du célèbre mammifère africain. Quant au “ vide culturel ” que vous évoquez, il suffit de franchir les portes de n’importe quel musée des villes du Sud pour tordre le cou à cette rumeur…

Parmi les multiples sujets historiques, vous traitez de Napoléon III et des Sudistes. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?

L’empereur Napoléon III, qui vérifiait ce que Tocqueville avait pressenti une ou deux décennies avant lui, voulait contenir sinon contrecarrer cette puissance émergente. Ce qui explique qu’il souhaita jouer un rôle d’arbitre dans le conflit entre les Etats qui, quelque part, l’arrangeait bien dans sa tentative de mettre un prince européen sur le trône du Mexique. Il informa le représentant de la Confédération, Sidell, qu’il espérait obtenir une suspension des hostilités. Une façon pour lui d’afficher ses préférences sudistes. Mais l’Angleterre ne suivit pas la France, la Russie non plus. Alors, il abandonna. Le gouvernement de l’Union s’en souviendra, en soutenant ouvertement Juarez contre Maximilien que Napoléon III avait imposé comme Empereur aux Mexicains. On connaît la suite…

Question guide touristique, vous nous indiquez, parmi les perles du Sud, une petite ville du nom de Madison à voir impérativement. Quelle est sa particularité ?

À elle seule, la petite cité de Madison en Géorgie, située sur l’Interstate 20 à l’est d’Atlanta, même si elle n’a pas l’ampleur de la somptueuse Savannah ou de la nonchalante et élégante Charleston, est la quintessence des villes du Sud : maisons antebellum de style victorien, antiquaires et végétation rafraîchissante. Et puis, c’est une des rares agglomérations qui échappa à la fureur de ce pyromane de général Sherman dans sa marche vers la mer…

S’il n’y avait qu’un livre d’écrivain du Sud à citer – hormis Margaret Mitchell –, quel est celui que vous choisiriez ?

Disons deux ou trois… Puiser au hasard dans l’œuvre de Faulkner bien sûr, avec son récurrent et mythique comté de Yoknapatawpha qui pourrait bien être celui d’Oxford où il vivait dans le Mississippi, sans oublier non plus Vladimir Volkoff avec ses Nouvelles américaines ainsi que Dominique Venner avec Le Blanc Soleil des Vaincus car, après tout, the South gonna rise again !

Propos recueillis par Catherine Robinson

Publié dans le quotidien Présent

Jean-Claude Rolinat, Ballade au pays de Scarlett, Atelier Fol’Fer, BP 20047, 28260 Anet. Tél : 06 74 68 24 40. Fax : 09 58 28 28 66. Prix : 26 euros franco.

NDLR : Jean-Claude Rolinat participera à la 3ème journée nationale et identitaire organisée par Synthèse nationale, mercredi 11 novembre prochain au Forum de Grenelle (5, rue de la Croix Nivert 75015 Paris). Il dédicacera ses livres.

Source : Synthèse Nationale [1]

Article printed from :: Novopress Québec: http://qc.novopress.info

URL to article: http://qc.novopress.info/6688/%e2%80%9c-ballade-au-pays-de-scarlett-%e2%80%9d-le-nouveau-livre-de-jean-caude-rolinat/

URLs in this post:

[1] Synthèse Nationale: http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2009/10/15/ballade-au-pays-de-scarlett-le-nouveau-livre-de-jean-caude.html

00:18 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, histoire, etats-unis, sudistes, confédération |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

10ème Congrès de l'ADSAV

00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, celticité, celtitude, mouvement breton, celtes, régionalisme, autonomisme, régions d'europe, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

R. Steuckers: entretien pour le journal Hrvatsko Slovo

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Robert Steuckers :

Entretien pour le journal

Hrvatsko Slovo

Propos recueillis par Tomislav Sunic

1. Quelle est votre carte d'identité?

Je suis né en 1956 à Uccle près de Bruxelles. J'ai été à l'école de 1961 à 1974 et à l'Université et à l'école de traducteurs-interprètes de 1974 à 1980. Dans ma jeunesse, j'ai été fasciné par le roman historique anglais, par la dimension épique de l'Ivanhoe de Walter Scott, de la légende de Robin des Bois, par l'aventure de Quentin Durward, par les thématiques de la Table Ronde. Le cadre médiéval et la profondeur mythique ont très tôt constitué chez moi des référentiels importants, que j'ai complété avec notre propre héritage littéraire épique flamand, avec le Lion des Flandres de Hendrik Conscience, et par les thèmes bretons, découverts dans Le Loup Blanc de Paul Féval. Certes, j'ai lu à l'époque de nombreuses éditions vulgarisées, parfois imagées, de ces thématiques, mais elles n'ont cessé de me fasciner. Des films comme Excalibur ou Braveheart prouvent que ce filon reste malgré tout bien ancré dans l'imaginaire européen. En dépit des progrès techniques, du désenchantement comme résultat de plusieurs décennies de rationalisme bureaucratique, les peuples ont un besoin vital de cette veine épique, il est donc nécessaire que la trame de ces légendes ou que ces figures héroïsées demeurent des réferentiels impassables. Sur le plan philosophique, avant l'université, dans l'adolescence de 12 à 18 ans qui reste la période où s'acquièrent les bases éthiques et philosophiques essentielles du futur adulte, j'ai abordé Nietzsche, mais surtout Spengler parce qu'il met l'histoire en perspective. Pour un adolescent, Spengler est difficile à digérer, c'est évident et on n'en retient qu'une caricature quand on est un trop jeune lecteur de cet Allemand à la culture immense, qui nous a légué une vision synoptique de l'histoire mondiale. Toutefois, j'ai retenu de cette lecture, jusqu'à aujourd'hui, la volonté de mettre l'histoire en perspective, de ne jamais soustraire la pensée du drame planétaire qui se joue chaque jour et partout. Juste avant d'entrer à l'université, pendant la dernière année de l'école secondaire, j'ai découvert Toynbee, A Study of History, sa classification des civilisations, son étude des ressorts de celles-ci, sa dynamique de “challenge-and-response”; ensuite, pour la Noël 1973, il y avait pour moi dans la hotte des cadeaux Révolte contre le monde moderne de Julius Evola et une anthologie de textes de Gottfried Benn, où celui-ci insistait sur la notion de “forme”. J'avais également lu mes premiers ouvrages d'Ernst Jünger. A l'école, j'avais lu notamment le Testament espagnol de Koestler et La puissance et la gloire de Graham Greene, éveillant en moi un intérêt durable pour la littérature carcérale et surtout, avec le prêtre alcoolique admirablement mis en scène par Greene, les notions de péché, de perfectibilité, etc. que transcende malgré tout l'homme tel qu'il est, imparfait mais sublime en dépit de cette imperfection. Dès la première année à l'Université, je découvre la veine faustienne à partir de Goethe, les deux chefs-d'œuvre d'Orwell (La ferme des animaux et 1984), Darkness at Noon de Koestler (autre merveille de la littérature carcérale!). Immédiatement dans la foulée, je me suis plongé dans son ouvrage philosophique The Ghost in the Machine, qui m'a fait découvrir le combat philosophique, à mon avis central, contre le réductionnisme qui a ruiné le continent européen et la pensée occidentale en ce siècle et dont nous tentons péniblement de sortir aujourd'hui. Depuis ma sortie de l'université, j'ai évidemment travaillé comme traducteur, mais j'ai aussi fondé mes revues Orientations (1982-1992), Vouloir (depuis 1983), et co-édité avec mes amis suisses et français, le bulletin Nouvelles de Synergies Européennes (depuis 1994). Entre 1990 et 1992, j'ai travaillé avec le Prof. Jean-François Mattéi à l'Encyclopédie des Œuvres philosophiques des Presses Universitaires de France.

2. Dans les milieux politico-littéraires, on vous colle souvent l'étiquette de “droitier”. Etes-vous de droite ou de gauche. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui?

Dans l'espace linguistique francophone, cela a été une véritable manie de coller à tout constestataire l'étiquette de “droite”, parce que la droite, depuis le libéralisme le plus modéré jusqu'à l'affirmation nationaliste la plus intransigeante, en passant par toutes les variantes non progressistes du catholicisme, ont été rejetées sans ménagement dans la géhenne des pensées interdites, considérées arbitrairement comme droitières voire comme crypto-fascistes ou carrément fascistes. Cette manie de juger toutes les pensées à l'aune d'un schéma binaire provient en droite ligne de la propagande communiste française, très puissante dans les médias et le monde des lettres à Paris, qui tentait d'assimiler tous les adversaires du PCF et de ses satellites au fascisme et à l'occupant allemand de 1940-44. Or, au-delà de cette polémique —que je ne reprendrai pas parce que je suis né après la guerre— je constate, comme doivent le constater tous les observateurs lucides, que les cultures dans le monde, que les filons culturels au sein de chaque culture, sont l'expression d'une pluralité inépuisable, où tout se compose, se décompose et se recompose à l'infini. Dans ce grouillement fécond, il est impossible d'opérer un tri au départ d'un schéma simplement binaire! La démarche binaire est toujours mutilante. Ceci dit, je vois essentiellement trois pistes pour échapper au schéma binaire gauche/droite.

- La première vient de la définition que donnait le grand économiste français François Perroux du rôle de l'homme dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la communauté où il est né par le hasard des circonstances. L'homme selon Perroux est une personne qui joue un rôle pour le bénéfice de sa communauté et non pas un individu qui s'isole du reste du monde et ne donne rien ni aux siens ni aux autres. En jouant ce rôle, l'homme tente au mieux d'incarner les valeurs impassables de sa communauté nationale ou religieuse. Cette définition a été classé à droite, précisément parce qu'elle insistait sur le caractère impassable des grandes valeurs traditionnelles, mais bon nombre d'hommes de gauche, qu'ils soient chrétiens, musulmans, agnostiques ou athées, en reconnaîtront la pertinence.

- La deuxième piste, très actuelle, est celle que nous indique le communautarisme américain, avec des auteurs comme Sandel, Taylor, McIntyre, Martha Nussbaum, Bellah, Barber,Walzer, etc. Au cours du XXième siècle, les grandes idéologies politiques dominantes ont tenté de mettre les valeurs entre parenthèses, de procéder à une neutralisation des valeurs, au bénéfice d'une approche purement technocratique des hommes et des choses. Dans les années 50 et 60, l'idéologie dominante de l'Occident, aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest, a été ce technocratisme, partagé par le libéralisme, la sociale-démocratie et un conservatisme qui se dégageait des valeurs traditionnelles du catholicisme ou du protestantisme (en Allemagne: de l'éthique prussienne du service à l'Etat). Les questions soulevées par les valeurs, dans l'optique d'une certaine philosophie empirique, néo-logique, étaient des questions vides de sens. Ce refus occidental des valeurs a généré un hyper-individualisme, une anomie générale qui se traduit par un incivisme global et une criminalité débridée en croissance continue. Le questionnement soulevé aujourd'hui par l'école communautarienne américaine est une réponse à l'anomie occidentale (dont on n'est pas toujours fort conscient dans les pays européens qui ont connu le communisme) et cette réponse transcende évidemment le clivage gauche/droite.

- La troisième piste est celle des populismes. Sous le titre significatif de Beyond Left and Right. Insurgency and the Establishment, une figure de proue de la gauche radicale américaine, David A. Horowitz, a publié récemment un ouvrage qui fait sensation aux Etats-Unis depuis quelques mois. Horowitz recence toutes les révoltes populaires américaines contre l'établissement au pouvoir à Washington, depuis 1880 à nos jours. Délibérément, Horowitz choisit à gauche comme à droite ses multiples exemples de révoltes du peuple contre ces oligarchies qui ne répondent plus aux nécessités cruelles qui frappent la population dans sa vie quotidienne. Horowitz brise un tabou tenace aux Etats-Unis, notamment en s'attaquant au caractère quelque peu coercitif des gauches, depuis le New Deal de Roosevelt jusqu'à nos jours. Une coercition subtile, bien camouflée derrière des paroles moralisantes... C'est à dessein que j'ai choisis ici des exemples américains, car les idéologèmes américains sont indépendants, finalement, des clivages européens nés de la seconde guerre mondiale. Même des propagandistes chevronnés ne pourront accuser de “fascisme” des filons idéologiques nés en plein centre ou en marge des traditions “républicaines” ou “démocrates”. Ce qui importe, c'est de défendre un continuum dans lequel on s'inscrit avec sa lignée.

3. Dans vos écrits sur la géopolitique, on perçoit une très nette influence des grands géopolitologues comme Kjellén, Mackinder, Haushofer et Jordis von Lohausen; vous semblez aussi vous intéresser aux travaux du Croate Radovan Pavic. De votre point de vue d'Européen du Nord-Ouest, comment percevez-vous la Mitteleuropa, plus particulièrement la Croatie?

C'est certain, j'ai été fasciné par les travaux des classiques de la géopolitique. J'ai rédigé des notes sur les géopolitologues dans l'Encyclopédie des Œuvres philosophiques, éditée par le Prof. Jean-François Mattéi (Paris, 1992). Le dernier numéro de ma revue Vouloir (n°9/1997) est consacré à ces pionniers de la pensée géopolitique. En ce qui concerne votre compatriote Pavic, c'est, avec le Français Michel Foucher (Lyon), le meilleur dessinateur de cartes expressives, parlantes, suggestives en Europe aujourd'hui. L'art de la géopolitique, c'est avant tout l'art de savoir dessiner des cartes qui résument à elles seules, en un seul coup d'oeil, toute une problématique historique et géographique complexe. Pavic et Klemencic (avec son atlas de l'Europe, paru cette année à Zagreb) perpétuent une méthode, lancée par la géopolitique allemande au début de ce siècle, mais dont les racines remontent à ce pionnier de la géographie et de la cartographie que fut Carl Ritter (1779-1859). Quant à ma vision de la Mitteleuropa, elle est quelque peu différente de celle qu'avait envisagée Friedrich Naumann en 1916. Au beau milieu de la première guerre mondiale, Naumann percevait sa Mitteleuropa comme l'alliance du Reich allemand avec l'Autriche-Hongrie, flanquée éventuellement d'une nouvelle confédération balkanique faisant fonction d'Ergänzungsraum pour la machine industrielle allemande, autrichienne et tchèque. Cette alliance articulée en trois volets aurait eu son prolongement semi-colonial dans l'empire ottoman, jusqu'aux côtes de la Mer Rouge, du Golfe Persique et de l'Océan Indien. Aujourd'hui, un élément nouveau s'est ajouté et son importance est capitale: le Rhin et le Main sont désormais reliés au Danube par un canal à gros gabarit, assurant un transit direct entre la Mer du Nord et l'espace pontique (Fleuves ukrainiens, Crimée, Mer Noire, Caucase, Anatolie, Caspienne). Cette liaison est un événment extraordinaire, une nouvelle donne importante dans l'Europe en voie de formation. La vision du géopolitologue Artur Dix, malheureusement tombé dans l'oubli aujourd'hui, peut se réaliser. Dix, dans son ouvrage principal (Politische Geographie. Weltpolitisches Handbuch, 1923), a publié une carte montrant quelles dynamiques seraient possibles dès le creusement définitif du canal Main/Danube, un projet qu'avait déjà envisagé Charlemagne, il y a plus de mille ans! Aujourd'hui le Rhin est lié à la Meuse et pourrait être lié au Rhône (si les gauches françaises et les nationalistes étriqués de ce pays ne faisaient pas le jeu des adversaires extra-européens de l'unité de l'Europe et du rayonnement de sa culture). Les trafics sur route sont saturés en Europe et le transport de marchandises par camions s'avèrent trop cher. L'avenir appartient aux péniches, aux barges et aux gros-pousseurs fluviaux. Ainsi qu'aux oléoducs transcaucasiens. Fin décembre 1997, l'armée belge en poste en Slavonie orientale a plié bagages et a acheminé tout son charroi et ses blindés par pousseurs jusqu'à Liège, prouvant de la sorte l'importance militaire et stratégique du système fluvial intérieur de la Mitteleuropa. La mise en valeur de ce réseau diminue ipso facto l'importance de la Méditerranée, contrôlée par les flottes américaine et britannique, appuyées par leur allié turc. Les Etats d'Europe centrale peuvent contrôler aisément, par leurs propres forces terrestres la principale voie de passage à travers le continent. La liaison Rotterdam/Constantza devient l'épine dorsale de l'Europe. Quant à la Croatie, elle est une pièce importante dans cette dynamique, puisqu'elle est à la fois riveraine du Danube en Slavonie et de l'Adriatique, partie de la Méditerranée qui s'enfonce le plus profondément à l'intérieur du continent européen et qui revêt dès lors une importance stratégique considérable. Au cours de l'histoire, quand la Croatie appartenait à la double monarchie austro-hongroise et était liée au Saint-Empire, dont le territoire belge d'aujourd'hui faisait partie intégrante, elle offrait à cet ensemble complexe mais mal unifié une façade méditerranéenne, que l'empire ottoman et la France ont toujours voulu confisquer à l'Autriche, l'Allemagne et la Hongrie pour les asphyxier, les enclaver, leur couper la route du large. Rappelons tout de même que la misère de l'Europe, que la ruine de la civilisation européenne en ce siècle, vient essentiellement de l'alliance perverse et pluriséculaire de la France monarchique et de la Turquie ottomane, où la France reniait la civilisation européenne, mobilisait ses forces pour la détruire. La Mitteleuropa a été prise en tenaille et ravagée par cette alliance: en 1526, le Roi de France François Ier marche sur Milan qu'il veut arracher au Saint-Empire; il est battu à Pavie et pris prisonnier. Ses alliés ottomans profitent de sa trahison et de sa diversion et s'emparent de votre pays pendant longtemps en le ravageant totalement. Au XVIIième siècle, la collusion franco-ottomane fonctionne à nouveau, le Saint-Empire est attaqué à l'Ouest, le Palatinat est ravagé, la Franche-Comté est annexée par la France, la Lorraine impériale est envahie, l'Alsace est elle aussi définitivement arrachée à l'Empire: cette guerre inique a été menée pour soulager les Turcs pendant la grande guerre de 1684 à 1699, où la Sainte-Alliance des puissances européennes (Autriche-Hongrie, Pologne, Russie) conjugue ses efforts pour libérer les Balkans. En 1695, Louis XIV ravage les Pays-Bas et incendie Bruxelles en inaugurant le bombardement de pure terreur, tandis que les Ottomans reprennent pied en Serbie et en Roumanie. En 1699, le Prince Eugène, adversaire tenace de Louis XIV et brillant serviteur de l'Empire, impose aux Turcs le Traité de Carlowitz: la Sublime Porte doit céder 400.000 km2 de territoires à la Sainte-Alliance, mais au prix de tous les glacis de l'Ouest (Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bresse). La République sera tout aussi rénégate à l'égard de l'Europe que la monarchie française, tout en introduisant le fanatisme idéologique dans les guerres entre Etats, ruinant ainsi les principes civilisateurs du jus publicum europæum: en 1791, alors qu'Autrichiens, Hongrois et Russes s'apprêtaient à lancer une offensive définitive dans les Balkans, la France, fidèle à son anti-européisme foncier, oblige les troupes impériales à se porter à l'Ouest car elle lance les hordes révolutionnaires, récrutées dans les bas-fonds de Paris, contre les Pays-Bas et la Lorraine. Le premier souci de Napoléon a été de fabriquer des “départements illyriens” pour couper la côte dalmate de son “hinterland mitteleuropäisch” et pour priver ce dernier de toute façade méditerranéenne. L'indépendance de la Croatie met un terme à cette logique de l'asphyxie, redonne à la Mitteleuropa une façade adriatique/méditerranéenne.

4. A votre avis, quelles seront les forces géopolitiques qui auront un impact sur le destin croate dans l'avenir?

Le destin croate est lié au processus d'unification européenne et à la rentabilisation du nouvel axe central de l'Europe, la liaison par fleuves et canaux entre la Mer du Nord et la Mer Noire. Mais il reste à savoir si la “diagonale verte”, le verrou d'Etats plus ou moins liés à la Turquie et s'étendant de l'Albanie à la Macédoine, prendra forme ou non, ou si une zone de turbulences durables y empêchera l'émergence de dynamiques fécondes. Ensuite, l'affrontement croato-serbe en Slavonie pour la maîtrise d'une fenêtre sur le Danube pose une question de principe à Belgrade: la Serbie se souvient-elle du temps de la Sainte-Alliance où Austro-Hongrois catholiques et Russes orthodoxes joignaient fraternellement leurs efforts pour libérer les Balkans? Se faire l'allié inconditionnel de la France, comme en 1914, n'est-ce pas jouer le rôle dévolu par la monarchie et la république françaises à l'Empire ottoman de 1526 à 1792? Ce rôle d'ersatz de l'empire ottoman moribond est-il compatible avec le rôle qu'entendent se donner certains nationalistes serbes: celui de bouclier européen contre tout nouveau déferlement turc? La nouvelle Serbie déyougoslavisée a intérêt à participer à la dynamique danubienne et à trouver une liaison fluviale avec la Russie. Toute autre politique serait de l'aberration. Et serait contraire au principe de la Sainte-Alliance de 1684-1699, qu'il s'agit de restaurer après la chute du Rideau de fer et des régimes communistes. Par ailleurs, l'intérêt de la France (ou du moins de la population française) serait de joindre à la dynamique Rhin/Danube le complexe fluvial Saône/Rhône débouchant sur le bassin occidental de la Méditerranée, zone hautement stratégique pour l'ensemble européen, dont Mackinder, dans son livre Democratic Ideals and Reality (1919), avait bien montré l'importance, de César aux Vandales et aux Byzantins, et de ceux-ci aux Sarrazins et à Nelson.

5. En vue de la proximité balkanique, quelles seront les synergies convergentes?

Favoriser le transit inter-continental Rotterdam/Mer Noire et faire de la région pontique le tremplin vers les matières premières caucasiennes, caspiennes et centre-asiatiques, est une nécessité économique vitale pour tous les riverains de ce grand axe fluvial et de cette mer intérieure. D'office, dans un tel contexte, une symphonie adviendra inéluctablement, si les peuples ont la force de se dégager des influences étrangères qui veulent freiner ce processus. Les adversaires d'un consensus harmonieux en Europe, de tout retour au jus publicum europæum (dont l'OSCE est un embryon), placent leurs espoirs dans la ligne de fracture qui sépare l'Europe catholique et protestante d'une part, de l'Europe orthodoxe-byzantine d'autre part. Ils spéculent sur la classification récente des civilisations du globe par l'Américain Samuel Huntington, où la sphère occidentale euro-américaine (“The West”) serait séparée de la sphère orthodoxe par un fossé trop profond, à hauteur de Belgrade ou de Vukovar, soit exactement au milieu de la ligne Rotterdam/Constantza. Cette césure rendrait inopérante la nouvelle dynamique potentielle, couperait l'Europe industrielle des pétroles et des gaz caucasiens et l'Europe orientale, plus rurale, des produits industriels allemands. De même, la coupure sur le Danube à Belgrade a son équivalent au Nord du Caucase, avec la coupure tchétchène sur le parcours de l'oléoduc transcaucasien, qui aboutit à Novorossisk en Russie, sur les rives de la Mer Noire. La guerre tchétchène profite aux oléoducs turcs qui aboutissent en Méditerranée orientale contrôlée par les Etats-Unis, tout comme le blocage du transit danubien profite aux armateurs qui assurent le transport transméditerranéen et non pas aux peuples européens qui ont intérêt à raccourcir les voies de communication et à les contrôler directement. La raison d'être du nouvel Etat croate, aux yeux des Européens du Nord-Ouest et des Allemands, du moins s'ils sont conscients du destin du continent, se lit spontanément sur la carte: la configuration géographique de la Croatie, en forme de fer à cheval, donne à l'Ouest et au Centre de l'Europe une fenêtre adriatique et une fenêtre danubienne. La fenêtre adriatique donne un accès direct à la Méditerranée orientale (comme jadis la République de Venise), à condition que l'Adriatique ne soit pas bloquée à hauteur de l'Albanie et de l'Epire par une éventuelle barrière d'Etats satellites de la Turquie, qui verrouilleraient le cas échéant le Détroit d'Otrante ou y géneraient le transit. La fenêtre danubienne donne accès à la Mer Noire et au Caucase, à condition qu'elle ne soit pas bloquée par une entité serbe ou néo-yougoslave qui jouerait le même rôle de verrou que l'Empire ottoman jadis et oublierait la Sainte-Alliance de 1684 à 1699, prélude d'une symphonie efficace des forces en présence dans les Balkans et en Mer Noire. L'Europe comme puissance ne peut naître que d'une telle symphonie où le nouvel Etat croate à un rôle-clé à jouer, notamment en reprenant partiellement à son compte les anciennes dynamiques déployées par la République de Venise, dont Raguse/Dubrovnik était un superbe fleuron.

6. Vous semblez être assez critique à l'égard de l'Etat pluri-ethnique belge? Quel sera son rôle?

L'Etat et le peuple belges sont des victimes de la logique partitocratique. Les peuples de l'Ostmitteleuropa savent ce qu'est une logique partisane absolue, parce qu'ils ont vécu le communisme. A l'Ouest la logique partisane existe également: certes, dans la sphère privée, on peut dire ou proclamer ce que l'on veut, mais dans un Etat comme la Belgique, où les postes sont répartis entre trois formations politiques au pro rata des voix obtenues, on est obligé de s'aligner sur la politique et sur l'idéologie étriquée de l'un de ces trois partis (démocrates-chrétiens, socialistes, libéraux), sinon on est marginalisé ou exclu: la libre parole dérange, la volonté d'aller de l'avant est considérée comme “impie”. On m'objectera que la démocratie de modèle occidental permet l'alternance politique par le jeu des élections: or cette possibilité d'alternance a été éliminée en Belgique par le prolongement et la succession ad infinitum de “grandes coalitions” entre démocrates-chrétiens et socialistes. A l'exception de quelques années dans les “Eighties”, où les libéraux ont participé aux affaires. Ce type de “grandes coalitions” ne porte au pouvoir que l'aile gauche de la démocratie-chrétienne, dont l'arme principale est une démagogie dangereuse sur le long terme et dont la caractéristique majeure est l'absence de principes politiques. Cette absence de principes conduit à des bricolages politiques abracadabrants que les Belges appellent ironiquement de la “plomberie”. L'aile plus conservatrice de cette démocratie-chrétienne a été progressivement marginalisée en Flandre, pour faire place à des politiciens prêts à toutes les combines pour gouverner avec les socialistes. Or, les socialistes sont relativement minoritaires en Flandre mais majoritaires en Wallonie. Dans cette partie du pays, qui est francophone, ils ont mis le patrimoine régional en coupe réglée et ils y règnent comme la mafia en Sicile, avec des méthodes et des pratiques qui rappellent les grands réseaux italiens de criminalité. Les scandales qui n'ont cessé d'émailler la chronique quotidienne en Belgique viennent essentiellement de ce parti socialiste wallon. La Belgique fonctionne donc avec l'alliance de socialistes wallons majoritaires dans leur région, de socialistes flamands minoritaires dans leur région, de démocrates-chrétiens wallons minoritaires et de démocrates-chrétiens flamands majoritaires, mais dont la majorité est aujourd'hui contestée par les libéraux néo-thatchériens et les ultra-nationalistes. Une très forte minorité flamande conservatrice (mais divisée en plusieurs pôles antagonistes) est hors jeu, de même que les classes moyennes et les entrepreneurs dynamiques en Wallonie, qui font face à un socialisme archaïque, vindicatif, corrompu et inefficace. La solution réside dans une fédéralisation toujours plus poussée, de façon à ce que les Flamands plus conservateurs n'aient pas à subir le mafia-socialisme wallon et les Wallons socialistes n'aient pas à abandonner leurs acquis sociaux sous la pression de néo-thatchériens flamands. Mais la pire tare de la Belgique actuelle reste la nomination politique des magistrats, également au pro rata des voix obtenues par les partis. Cette pratique scandaleuse élimine l'indépendance de la magistrature et ruine le principe de la séparation des pouvoirs, dont l'Occident est pourtant si fier. Ce principe est lettre morte en Belgique et la cassure entre la population et les institutions judiciaires est désormais préoccupant et gros de complications. L'avenir de la Belgique s'avère précaire dans de telles conditions, d'autant plus que la France essaie d'avancer ses pions partout dans l'économie du pays, de le coloniser financièrement, avec l'accord tacite de Kohl —il faut bien le dire— qui achète de la sorte l'acceptation par la France de la réunification allemande. Le pays implosera si son personnel politique continue à ne pas avoir de vision géopolitique cohérente, s'il ne reprend pas conscience de son destin et de sa mission mitteleuropäisch, qui le conduiront de surcroît à retrouver les intérêts considérables qu'il avait dans la Mer Noire avant 1914, surtout les entreprises wallonnes! Non seulement l'Etat belge implosera s'il ne retrouve pas une vision géopolitique cohérente, mais chacune de ses composantes imploseront à leur tour, entraînant une catastrophe sans précédent pour la population et créant un vide au Nord-Ouest de l'Europe, dans une région hautement stratégique: le delta du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, avec tous les canaux qui les relient (Canal Albert, Canal Juliana, Canal Wilhelmina, Willemsvaart, etc.).

7. Le peuple flamand en Belgique a joué un rôle non négligeable lors de la guerre en ex-Yougoslavie, en apportant son aide au peuple croate. Qu'est-ce qui les unit?

Les nationalistes flamands s'identifient toujours aux peuples qui veulent s'affranchir ou se détacher de structures étatiques jugées oppressantes ou obsolètes. En Flandre, il existe un véritable engouement pour les Basques, les Bretons et les Corses: c'est dû partiellement à un ressentiment atavique à l'égard de la France et de l'Espagne. La Croatie a bénéficié elle aussi de ce sentiment de solidarité pour les peuples concrets contre les Etats abstraits. Pour la Croatie, il y a encore d'autres motifs de sympathie: il y a au fond de la culture flamande des éléments baroques comme en Autriche et en Bavière, mais marqués d'une truculence et d'une jovialité que l'on retrouve surtout dans la peinture de Rubens et de Jordaens. Ensuite, il y a évidemment le catholicisme, partagé par les Flamands et les Croates, et un Kulturnationalismus hérité de Herder qui est commun aux revendications nationalistes de nos deux peuples. Mais ce Kulturnationalismus n'est pas pur repli sur soi: il est toujours accompagné du sentiment d'appartenir à une entité plus grande que l'Etat contesté —l'Etat belge ici, l'Etat yougoslave chez vous— et cette entité est l'Europe comme espace de civilisation ou la Mitteleuropa comme communauté de destin historique. Certes, dans la partie flamande de la Belgique, le souvenir de l'Autriche habsbourgeoise est plus ancien, plus diffus et plus estompé. Mais il n'a pas laissé de mauvais souvenirs et l'Impératrice Marie-Thérèse, par exemple, demeure une personnalité historique respectée.

00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, belgique, flandre, wallonie, mitteleuropa, europe centrale, europe, affaires européennes, croatie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 21 octobre 2009

Israël deviendra-t-il un Etat normal?

Israël deviendra-t-il un Etat “normal”?

Israël deviendra-t-il un Etat “normal”?

Intéressante contribution de Roger Cohen dans les colonnes de l’International Herald Tribune du vendredi 16 octobre 2009. Question initiale de Cohen: “Israël est-il un Etat parmi les autres Etats?”. Dans un sens, oui, car il en possède la plupart des attributions. Dans un autre, non, car soixante ans après sa création, Israël n’a toujours pas de frontières stables, de constitution bien établie, de paix durable. Israël, écrit Cohen, vit dans un état d’exception permanente et fait de cette exception son fétiche. Pour Cohen, Israël devrait pouvoir affronter le monde tel qu’il est, même s’il est décevant, et ne pas s’appesantir sur le monde d’hier. Roger Cohen: “L’holocauste représentait la quintessence du mal. Mais il s’est déroulé il y a soixante-cinq ans. Ceux qui l’ont perpétré sont morts ou vont très bientôt mourir. Le prisme holocaustique pourrait être bien déformant... L’histoire éclaire mais elle aveugle aussi”.

Roger Cohen émet ces réflexions un peu amères après le discours tenu par Benjamin Netanyahou à la tribune des Nations Unies en septembre dernier. Ce discours était truffé de références déclamatoires portant sur l’Allemagne nazie, l’Iran actuel et Al Qaïda (sans qu’il n’ait fait la distinction qui s’impose pourtant à tout observateur sérieux: Al Qaïda représente un extrémisme sunnite, ennemi mortel, en bon nombre de circonstances, de l’Iran chiite, tout amalgame relevant de la propagande à bon marché sinon de la farce pure et simple). Devant tous ces croquemitaines, passés et présents, Israël était posé comme un courageux petit résistant solitaire qui, selon les propos mêmes de Netanyahou, représentait “la civilisation contre la barbarie, le 21ème siècle contre le 9ème siècle, ceux qui sanctifient la vie contre ceux qui glorifient la mort”. Du pur lyrisme, effectivement, avec un condiment d’apocalypse.

Pour Roger Cohen, ce type de discours est “facile, tonitruant et inutile”: “Il y a diverses civilisations présentes au Moyen Orient, dont les attitudes face à la religion et à la modernité varient mais toutes sont à la recherche d’un accord entre elles”. Face à cette volonté générale, bien qu’assez diffuse, Israël se cramponne à son statut d’exception. La stratégie d’Obama, pourtant, vise à masquer le sentiment américain qui veut que les Etats-Unis, eux aussi, sont “exceptionnels” dans le monde car cette idée d’une “grande mission civilisatrice” des Etats-Unis ne fait plus du tout l’unanimité et provoque de plus en plus souvent une levée de boucliers ailleurs dans le monde. Cohen: “Obama tente d’infléchir Israël pour qu’il se donne une image de soi plus prosaïque et plus réaliste”.

Reste la question nucléaire: Obama cherche à faire adhérer Israël au traité de non-prolifération. Car, en effet, comment concilier l’intransigeance américaine face au programme nucléaire iranien et l’indifférence face à l’arsenal nucléaire israélien, non déclaré? Le monde risque d’accuser les Etats-Unis de pratiquer un double langage, d’opter pour une politique de deux poids deux mesures. Obama aurait ce type d’ambiguïté en horreur. Le secrétaire américain à la défense, Robert Gates, quant à lui, dit que la meilleure façon d’avoir à terme un Iran sans armes nucléaires est de lui montrer qu’il n’est plus menacé par personne dans la région. Israël doit dès lors abandonner partiellement les mythes qui lui ont conféré cette d’idée d’exception, exprimée encore récemment par Netanyahu à la tribune des Nations Unies. Bref, Israël doit se débarrasser de sa mentalité obsidionale. Cohen: “Le Moyen Orient a changé. Israël doit changer aussi. Dire ‘plus jamais’ est certes une nécessité mais le dire est simultanément une manière inadéquate de faire face au monde moderne”.

Si Israël doit se débarrasser de sa mentalité obsidionale, et partant, des mythes qui la fondent et la consolident, l’Europe, elle aussi, ne devrait-elle pas se débarrasser de mythes incapacitants, remontant à l’époque de l’holocauste et qui paralysent encore et toujours son processus d’unification? Roger Cohen demande cet effort à Israël, dans le cadre réduit de l’Etat hébreu, mais sa requête pourrait aisément déborder ce cadre réduit et s’adresser à tout le sous-continent européen.

(source: Roger COHEN, “An ordinary Israel”, in : “International Herald Tribune”, Oct. 16., 2009).

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israel, proche orient, moyen orient, palestine, judaica, judaïsme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le nouveau rôle de la Turquie

Le nouveau rôle de la Turquie

Le nouveau rôle de la Turquie

Commentant les récentes négociations turco-arméniennes, menées sous l’oeil vigilant d’Hillary Clinton, le journaliste Stephen Kinzer écrit dans les colonnes de l’”International Herald Tribune”: “Depuis près de 86 ans qu’elle existe telle quelle en tant qu’Etat, la Turquie avait gardé un profil bas dans le monde. Ces jours-là sont finis. Maintenant, la Turquie cherche à jouer un rôle régional très ambitieux en tant que puissance conciliatrice, s’efforçant d’établir partout la paix. Lorsque les officiels turcs débarquent dans des pays cruellement divisés comme le Liban, l’Afghanistan ou le Pakistan, chaque faction cherche fébrilement à engager un dialogue avec eux. Il n’y a pas un pays au monde dont les diplomates sont autant les bienvenus, que ce soit à Téhéran ou à Jérusalem, à Moscou ou à Tbilissi, à Damas ou au Caire. En tant que pays musulman intimement lié à la région qui l’entoure , la Turquie peut se présenter partout, amorcer des partenariats et conclure des accords que ne peuvent conclure les Etats-Unis”.

Plus sceptique dans la suite de son article, Kinzer rappelle tout de même les défauts à la cuirasse turque: Chypre, le problème kurde, les persécutions larvées de toutes les minorités religieuses, chrétiennes ou non sunnites.

Kinzer: “Dans d’autres circonstances, l’Egypte, le Pakistan ou l’Iran auraient pu émerger en tant que leaders du monde islamique. Leurs sociétés, toutefois, sont faibles, fragmentées voire en voie de décomposition. L’Indonésie ferait un candidat hegemon plus plausible mais elle n’a aucune tradition historique en matière de leadership et est très éloignée du centre de la zone de crise du monde musulman. Reste donc la Turquie. Elle essaie de prendre ce rôle d’hegemon”.

Kinzer parle très certainement le langage de Washington, qui a un besoin urgent de “proxy”, de mandataire, dans la région. Les accords turco-arméniens vont dans le sens des intérêts pétroliers américains. La Turquie a donc bien joué son rôle dans le Caucase-Sud. Et pour qu’elle continue à bien pouvoir le jouer, il faut créer artificiellement des diversions, des faux conflits où le “politiquement correct” est apparemment écorné, où l’idéologie officielle de l’Occident est bafouée. D’où les incidents avec Israël à propos des manoeuvres aériennes et d’une série télévisée turque présentant Tsahal sous un jour fort glauque. Ces artifices servent, avec le néo-islamisme/néo-ottomanisme d’Erdogan et de Davutoglu, de leurres pour appâter les Arabes.

‘Source: Stephen KINZER, “A new role for Turkey”, in: “International Herald Tribune”, Oct. 16, 2009).

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, affaires européennes, europe, proche orient, mer noire, méditerranée, monde islamique, islam, moyen orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Revoluçao Conservadora, forma catolica e "ordo aeternus" romano

Revolução Conservadora, forma católica e “ordo aeternus” romano

Revolução Conservadora, forma católica e “ordo aeternus” romano

A Revolução Conservadora não é somente uma continuação da «Deutsche Ideologie» romântica ou uma reactualização das tomadas de posição anti-cristãs e helenistas de Hegel (anos 1790-99) ou uma extensão do prussianismo laico e militar, mas tem também o seu lado católico romano. Nos círculos católicos, num Carl Schmitt por exemplo, como nos seus discípulos flamengos, liderados pela personalidade de Victor Leemans, uma variante da Revolução Conservadora incrusta-se no pensamento católico, como sublinha justamente um católico de esquerda, original e verdadeiramente inconformista, o Prof. Richard Faber de Berlim. Para Faber, as variantes católicas da RC renovam não com um Hegel helenista ou um prussianismo militar, mas com o ideal de Novalis, exprimido em Europa oder die Christenheit: este ideal é aquele do organon medieval, onde, pensam os católicos, se estabeleceu uma verdadeira ecúmena europeia, formando uma comunidade orgânica, solidificada pela religião.Der Glanz, die Macht ist dahin» [«Estamos no fim, a Áustria está morta. O Esplendor e o Poder desapareceram»].

Depois do retrocesso e da desaparição progressiva deste organon vivemos um apocalipse, que se vai acelerando, depois da Reforma, a Revolução francesa e a catástrofe europeia de 1914. Desde a revolução bolchevique de 1917, a Europa, dizem estes católicos conservadores alemães, austríacos e flamengos, vive uma Dauerkatastrophe. A vitória francesa é uma vitória da franco-maçonaria, repetem. 1917 significa a destruição do último reduto conservador eslavo, no qual haviam apostado todos os conservadores europeus desde Donoso Cortés (que era por vezes muito pessimista, sobretudo quando lia Bakunine). Os prussianos haviam sempre confiado na aliança russa. Os católicos alemães e austríacos também, mas com a esperança de converter os russos à fé romana. Enfim, o abatimento definitivo dos “estados” sociais, inspirados na época medieval e na idade barroca (instalados ou reinstalados pela Contra-Reforma) mergulha os conservadores católicos no desespero. Helena von Nostitz, amiga de Hugo von Hoffmannstahl, escreve «Wir sind am Ende, Österreich ist tot.