samedi, 21 novembre 2009

La resurrezione europea

La resurrezione europea

Quando, nei primi anni Trenta, Ernst Jünger vedeva la crisi della borghesia superata dall’avvento di una nuova civiltà, guidata dall’Arbeiter, era decisamente ottimista. Oggi siamo costretti a registrare che il borghesismo è la classe universale che organizza in prima persona il processo di sgretolamento dell’Europa. Quando invece vaticinò «la fine di contesti millenari», volendo dire che era giunta la fine della tradizione europea, vide giusto. Solo che, in luogo del nuovo dominatore metallico dei tempi di rivolgimento, abbiamo più modestamente il protagonismo di un materiale umano di infimissima specie, un “tipo” antropologicamente di lega povera. Le note “caste” oggi al potere rappresentano il contrario di quella razza della nuova “età del ferro” preconizzata dall’intellettuale tedesco, essendo il frutto dell’inopinata affermazione di un’epoca plastificata. Gestita da elementi eticamente e culturalmente inferiori e in base a ideali non eroici, ma da termite.

E dire, però, che quando Jünger faceva le sue ipotesi tutto un mondo ribolliva per davvero di volontà di rovesciamento degli idoli borghesi. La stagione jüngeriana, tuttavia, se misurata in tempi spengleriani, durò un attimo. Il 1932 – anno in cui fu scritto L’operaio – è passato da un pezzo, morti e sepolti sono i tentativi storici di rianimare l’Europa con cure radicali attinte da quello stesso bacino eroicizzante, e tutto ormai riposa sulla quiete di un dominio mondiale di energie corrosive ben paludate da ideali positivi. Lo stesso Jünger, col passare dei decenni, abbandonò le sue immagini faustiane e i suoi affondo nichilistici e si mise ad argomentare in termini di “fine della storia”, di difesa ecologica della Terra, acconciando il suo genio letterario a belle riproduzioni fantasy del romanzo metastorico. Disse di non comprendere i catastrofismi che erano stati di Spengler. Però scrisse che si aspettava una prossima epoca “dei Titani”, «molto propizia alla tecnica ma sfavorevole allo spirito e alla cultura». Titani magari no, ma questo pare proprio il mondo in cui viviamo, in cui il tecnocrate, il politicante e l’uomo-massa di annunci come quelli di Jünger e di Spengler non sanno che farsene.

E dire, però, che quando Jünger faceva le sue ipotesi tutto un mondo ribolliva per davvero di volontà di rovesciamento degli idoli borghesi. La stagione jüngeriana, tuttavia, se misurata in tempi spengleriani, durò un attimo. Il 1932 – anno in cui fu scritto L’operaio – è passato da un pezzo, morti e sepolti sono i tentativi storici di rianimare l’Europa con cure radicali attinte da quello stesso bacino eroicizzante, e tutto ormai riposa sulla quiete di un dominio mondiale di energie corrosive ben paludate da ideali positivi. Lo stesso Jünger, col passare dei decenni, abbandonò le sue immagini faustiane e i suoi affondo nichilistici e si mise ad argomentare in termini di “fine della storia”, di difesa ecologica della Terra, acconciando il suo genio letterario a belle riproduzioni fantasy del romanzo metastorico. Disse di non comprendere i catastrofismi che erano stati di Spengler. Però scrisse che si aspettava una prossima epoca “dei Titani”, «molto propizia alla tecnica ma sfavorevole allo spirito e alla cultura». Titani magari no, ma questo pare proprio il mondo in cui viviamo, in cui il tecnocrate, il politicante e l’uomo-massa di annunci come quelli di Jünger e di Spengler non sanno che farsene.

Ma è a personaggi come i due dioscuri tedeschi che l’Europa deve il fatto di avere ancora un’anima. Sfaldata e minacciata da vicino, ma viva. Non è possibile immaginare una ripresa europea sul ciglio dell’abisso, se non tornando a imbracciare quell’ideologia – poiché proprio di idee armate si trattava – che accomunò Jünger e Spengler come in un sogno europeo di rinascita a tutti i costi. Persino dietro al “tramonto” preconizzato da Spengler, difatti, c’era una promessa di nuovo inizio. E ovunque in Jünger si coglie la volontà di indicare la forma che si imporrà, una volta gestito e fatto placare il caos nichilista.

Dinanzi alla crisi provocata – oggi come allora – da uno scomposto e distruttivo procedere della modernità, l’anelito dell’uomo in ordine con le leggi della vita non può che essere verso «l’esigenza di una vita nuovamente ordinata e strutturata all’interno di una dimensione di compattezza e stabilità». Ha scritto queste parole Domenico Conte, autore di Albe e tramonti d’Europa. Ernst Jünger e Oswald Spengler, appena pubblicato dalle Edizioni di Storia e Letteratura di Roma.

È una frase chiave. Solo apparentemente innocua. Essa infatti mostra come il pensiero del realismo eroico, della mobilitazione totale e del cesarismo militante non fosse espressione anch’esso dell’epoca del nichilismo e dell’aggressione delle masse, ma, al contrario, intendesse utilizzare gli strumenti della modernità per abbatterla e costruire in sua vece un nuovo ordine gerarchico. «Questo mondo della mobilitazione e del movimento non è che un interludio», scrive Conte, e con questo ci fa capire che la fase della lotta è necessaria non in sé, ma per raggiungere ciò che egli definisce la «utopia della stabilità». Insomma: la Rivoluzione Conservatrice – e con loro i regimi nazionalpopolari che bene o male ne misero in pratica i presupposti – è una macchina moderna, d’accordo, ma antimodernista. Oltrepassati i confini della storia e della politica, Jünger e Spengler, ognuno per suo conto, ma con idee sovente intrecciantesi, guardarono al di là, immaginando forme ulteriori, stili post-moderni, accadimenti di primordiale potenza rifondatrice. Osservato fino in fondo l’incubo della tecnica e della società moderne, questi due artigiani dell’idea europea di dominio non hanno fatto filosofia reazionaria, non hanno espresso conservatorismi inetti, ma hanno dato strumenti di rivolta: «con l’impazienza e il radicalismo – soggiunge Conte – di chi non credeva più nella storia o vi credeva solo nel senso del vedervi l’imperare e l’agitarsi di più alte potenze, votarsi alle quali parve cosa necessaria e bella».

In effetti, se Jünger fu il collaboratore dei fogli di punta del nazionalismo politico post-bellico e vicino agli ambienti dell’oltranzismo nazionalrivoluzionario, Spengler non gli fu da meno: in rapporti con personaggi come Franz Seldte, futuro ministro nazionalsocialista, era ammiratore del mondo dei Männerbünde, le milizie armate al seguito di un capo tipiche dell’epoca, dagli squadristi italiani alle SA e allo Stahlhelm, nelle quali vedeva l’affermarsi di un prosssimo cesarismo carismatico. Contestualmente, Jünger osservò ne L’operaio che «la massa comincia a secernere dal proprio corpo organi di autodifesa». Questo considerare le cose dal punto di vista dell’organico, del vitale, dell’ancestrale biologico è forse la dimensione che meglio accomuna Jünger e Spengler e che meglio ne spiega il terribile, seducente, incantatorio talento da affrescatori. Entrambi analisti dell’uomo e della società, entrambi evocatori di scenari cosmologici, di rivolgimenti apocalittici, di ipotesi di riaffermazione di “tipi” elementari e originari, di razze mutanti, di arcaismi giacenti nell’inconscio e riattivati dall’uso della tecnica e dalla volontà impersonale, il tutto da indirizzare – con forte senso politico – contro l’affastellamento informe del Moderno. Profetizzarono uomini nuovi, secondo «cambiamenti fisiognomici intercorrenti nel passaggio dal mondo borghese dell’individuo al mondo tipico dell’Operaio». L’uno e l’altro giudicarono – sbagliando profezia, ma non importa – che presto al borghese, «sfornito di qualsiasi rapporto con forze elementari» sarebbero succeduti esemplari. Quasi campionature di un’inedita stirpe lavorata dai fatti, dal carattere, da un destino epocale.

Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del Novecento rappresentata da Jünger e da Spengler come in fondo un unico strumentario di lotta filosofica, metafisica e politica, bene in grado di raddrizzare il piano inclinato su cui corre la modernità. E si tratta di strumenti da estrarre dai più reconditi giacimenti della natura occulta, veri archetipi in riposo che attendono soltanto di essere risvegliati: l’energia formatrice, ad esempio, la Gestaltungskraft, che a giusto titolo Conte indica come termine essenziale dell’Arbeiter, e che è la stessa forza che, ne L’uomo e la tecnica, Spengler vede agire per catastrofi immediate, risolutive: le mutazioni che aprono vie impensate ai progetti della storia.

Sono inquadrature formidabili, bisogna ammetterlo. Quanto di meglio potrebbe chiedersi, per ridare oggi anima e vita a una qualche minoranza in grado di riarmare lo spirito e di intraprendere la lotta contro il mondo moderno, se solo da qualche parte ne esistesse una. Uno dei meriti dello scritto di Conte è quello di presentarci la riflessione tedesca del Novecento rappresentata da Jünger e da Spengler come in fondo un unico strumentario di lotta filosofica, metafisica e politica, bene in grado di raddrizzare il piano inclinato su cui corre la modernità. E si tratta di strumenti da estrarre dai più reconditi giacimenti della natura occulta, veri archetipi in riposo che attendono soltanto di essere risvegliati: l’energia formatrice, ad esempio, la Gestaltungskraft, che a giusto titolo Conte indica come termine essenziale dell’Arbeiter, e che è la stessa forza che, ne L’uomo e la tecnica, Spengler vede agire per catastrofi immediate, risolutive: le mutazioni che aprono vie impensate ai progetti della storia.

Conte batte sul tasto delle naturali differenziazioni tra i due pensatori, ma ribatte pure su quello delle organiche similitudini. E ci rende noto un esemplare dettaglio, di gran valore filologico e immaginale. Una lettera scrittagli da Ernst Jünger nel 1995, a un mese dal compimento del suo centesimo anno, in cui conveniva con lo studioso napoletano che Spengler aveva svolto in qualche modo su di lui il ruolo di maestro: «Lei ha ragione a supporre che Oswald Spengler abbia esercitato un’influenza significativa sulla mia evoluzione spirituale…». Assodato che Spengler era senza mezzi termini considerato da Jünger «decisivo per la sua concezione della storia», Conte indica come elemento tra i più visibili di questa fratellanza ideale il «collegamento fra Operaio e prussianità», quello fra Operaio e Germania, e soprattutto la visuale copernicana della storia, nel senso di una storia e di una politica mondiali, ma «in un’ottica in realtà germanocentrica». Un sano relativismo di prospettiva che non sviliva, ma al contrario rafforzava sia in Jünger sia in Spengler l’ostilità verso l’individualismo cosmopolita borghese e quella «contro i partiti politici, i parlamenti, la stampa liberale e l’economia di libero mercato».

Un altro dei numerosi spunti offerti da Conte è il commento a un libro dell’americano John Farrenkopf, recentemente dedicato a Spengler come “profeta del declino”. Un caso singolare di “spenglerismo” negli USA? Un momento… vediamoci chiaro… Farrenkopf condivide le prognosi infauste di Spengler circa il futuro dell’Occidente, formula un suo pessimismo circa la decadenza del mondo occidentale (pacifismo, crisi demografica e culturale, ottusa pratica di esportare tecnologia ai nemici dell’Occidente, etc.), ma alla fine non manca di sostituire l’America alla Germania come quella struttura imperiale auspicata da Spengler per contenere gli sviluppi verso il basso della civilizzazione. E, da buon americano, non manca neppure di indicare in qualche scritto giovanile del filosofo del tramonto accenni di apprezzamento per la democrazia. Non sono tanto questi aspetti che importano. Conte demolisce alla svelta il tentativo di americanizzare Spengler e di confondere l’impero con l’imperialismo di bottega. Da parte nostra, noi segnaliamo il valore irrinunciabile della duplice lezione di Jünger e di Spengler: la presenza pesante di due autori dal messaggio forte, attualissimo, il cui pensiero di contrasto radicale va strappato di mano ai depotenziatori – certi salotti della new age jüngeriana, amanti del romanziere criptostorico, ma muti sull’ideologo nazionalrivoluzionario… adesso lo Spengler democratico e americanomorfo… – per rimetterlo al centro di un possibile recupero del tradizionalismo rivoluzionario europeo…

Domenico Conte, ben noto al pubblico italiano per essere uno dei pochi esegeti non prevenuti della Rivoluzione Conservatrice – e autore tra molti altri di quell’eccellente libro-monstre che è Catene di civiltà. Studi su Spengler, pubblicato dalle Edizioni Scientifiche Italiane nel 1994 – parla non a caso di albe e tramonti d’Europa. Il pensiero tragico e le prospettive catastrofiste di Jünger e di Spengler nascondono allo stesso modo tutto un tracciato di proiezioni futuribili, assegnando alla nostra civiltà spazi di insorgenza e di contro-storia ancora percorribili. Spengler, fortemente interessato ai momenti aurorali e dinamici della Kultur, era in realtà un agitatore di destini. E Jünger, nel suo Arbeiter, scrisse la frase rivelatrice: «ogni tramonto è preparazione». Entrambi, e insieme ad esempio a un Heidegger, e in maniera tra l’altro non dissimile dal nostro vecchio Oriani, videro il futuro dell’Europa nel suo saper riconoscere una nuova alba, fatta di istinto, volontà e mobilitazione.

* * *

Tratto da Linea del 11 ottobre 2009.

00:08 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, jünger, spengler, weimar, allemagne, europe, littérature, lettres; lettres allemandes, littérature allemande, philosophie, déclin, décadence |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Aventure Japon": la "bi-civilisation"

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

«Aventure Japon»: la “bi-civilisation”

Spécialiste du Japon, Robert Guillain publie Aventure Japon, une approche très vivante de cette “bi-civilisation” qu'il évoque ainsi: «La bicivilisation, voilà selon moi l'invention majeure du Japon. Ce monsieur que voici, ce monsieur “derrière sa cravate”, comme j'aime à le décrire, est à première vue devenu le semblable de l'ingénieur, de l'industriel, du professeur français, européen, occidental. Mais qu'on ne s'y trompe pas: il a derrière lui —lui-même n'y pense pas et ne s'en doute même pas— une culture et une civilisation complètement différentes des nôtres. Grattez un peu, et ses racines, son pedigree, si je peux dire, le situent dans un monde qui a peu de traits communs avec le nôtre (...). Le bicivilisé peut dans tous les domaines de la vie quotidienne et de la culture nous présenter des réalisations tout à fait différentes des nôtres, et qui souvent semblent nous dire: il y avait une solution autre que la vôtre, la voici. Elle a plus de mille ans! C'est ainsi qu'au Japon tout est en double, à commencer par la façon de vivre la vie quotidienne, de se loger, de se nourrir, de s'habiller. Deux sortes de repas, menu occidental et menu japonais; deux types de maisons, la maison japonaise avec toutes ses merveilles —comme les armoires dans le mur— et la maison ordinaire, semblable aux nôtres; deux couches où dormir, le lit et le tatami, deux vêtements, le kimono et le complet-veston ou la robe de style “parisien”; deux sortes d'instruments pour écrire, le pinceau et la plume; deux peintures, noir et blanc “à la chinoise” et peinture en couleurs; deux types d'hôtelleries, l'hôtel occidental et l'auberge japonaise avec ses qualités et ses défauts; deux sortes de musique, fondamentalement dissemblables du point de vue de ia composition et de l'exécution, et certaines viennent du fond des âges, et du fond de l'Asie. Voilà le Japonais bicivilisé. Bicivilisé comme d'autres sont bilingues. Est-ce là une façon d'être qui ne durera qu'un temps, déjà impraticable dans un pays moderne, aligné sur le modèle des grandes nations? Je ne le crois pas. Le Japon n'est pas une deuxième Amérique aux yeux bridés, il reste le pays du dédoublement, prodigieusement intéressant par son appartenance durable à la fois à l'Extrême-Occident et à l'Extrême-Orient. Le pays bicivilisé ne s'embarasse pas des contradictions qui en résultent. Il est le pays de la coexistence des contraires. Il est le pays où le contraire aussi est vrai. Si j'affirme que le Japon aime la nature, on m'opposera toutes les atteintes qu'il lui fait subir. Le bicivilisé se soucie peu de logique. Pour lui, une des lois du réel peut se formuler en trois mots: “C'est comme ça”. Et portant, s'il est un moment où le Japon ne demeure pas “comme çà” mais entre sur la voie des changements multiples, profonds, c'est bien le moment présent».

Jean de BUSSAC.

Robert GUILLAIN, Aventure Japon, Editions Arléa, 1997, 436 pages, 165 FF.

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie, affaires asiatiques, extreme orient, japon, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 novembre 2009

Türkische Charmeoffensive

Türkische Charmeoffensive

Erdogan umwirbt Araber und verteidigt das iranische Atom-ProgrammEx: http://www.ostpreussen.de/

In der türkischen Politik hat sich in den letzten Jahren ein deutlicher Wandel vollzogen – hin zu mehr Islam und pan-islamischer Solidarität. Jüngstes Anzeichen dafür war der Staatsbesuch von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan im Iran. Dabei verteidigte Erdogan das iranische Atom-Programm, verurteilte Sanktionen und kündigte eine verstärkte türkisch-iranische Zusammenarbeit in Wirtschaft und Sicherheit an.

Die früher ausschließliche Westorientierung der Türkei, zu der auch die enge militärische Partnerschaft mit Israel gehört, geht im wesentlichen auf Kemal Atatürk zurück und wurde im Kalten Krieg durch den Beitritt zum Europarat 1949 und zur Nato 1952 verfestigt. In weiten Teilen der Bevölkerung, keineswegs nur in „bildungsfernen Schichten“, hat sich allerdings ein Umdenkprozess vollzogen, der schließlich in den Wahlsieg von Erdogans AKP 2002 mündete.

Die Ursachen sind vielfältig, haben aber primär mit der Behandlung muslimischer Staaten und Völker durch den Westen zu tun – Stichwörter Palästina, Irak, Afghanistan und Pakistan. Dazu kommt nun auch Frust über Widerstände in der EU gegen eine Aufnahme der Türkei. Aber bereits der Irak-Boykott ab 1992 hatte die Osttürkei auch wirtschaftlich schwer getroffen. Und Erdogan sieht sich durch Israel sogar persönlich mehrfach hintergangen: Vor allem durch den israelischen Luftangriff auf eine vermutete Atomanlage in Syrien 2007, der über die Türkei hinweg erfolgte, und den jüngsten Gaza-Krieg, den der damalige Premier Olmert einen Tag nach seinem Besuch bei Erdogan startete.

Die neue Linie wird von manchen Kommentatoren auch als „neo-osmanisch“ bezeichnet, weil sie im Unterschied zu dem auf die Turkvölker Asiens fixierten Pan-Turanismus „aufgeklärter“ türkischer Ultranationalisten nicht in diesem Ausmaß auf Sprache und „Türkentum“ ausgerichtet ist, sondern eben eher auf die „Umma“, die „Gemeinschaft der Gläubigen“ – sowie auf Gebiete, die einst zum Osmanischen Reich gehörten. Das erklärt etwa auch die vorsichtige Auflockerung in den Beziehungen mit dem christlichen Armenien.

Das erklärt ebenso das besondere Engagement am Balkan, nicht nur in Bosnien und Kosovo, und an verstärkter Zusammenarbeit mit Syrien und dem Irak. Nicht zu vergessen, dass der Sultan als Kalif auch Hüter der heiligen Stätten in Palästina war und dass die Anteilnahme an der Unterdrückung der Palästinenser, weil unterschwellig auf Nostalgie beruhend, sehr emotional ist. Man sah dies an den jüngsten Demonstrationen gegen die USA, als diese von ihrer Forderung nach einem israelischen Siedlungsstopp abrückten.

Die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Iran ist angesichts der westlichen Drohungen mit einer Verschärfung des Boykotts bis hin zu Militäraktionen besonders brisant. Der bilaterale Handel, 2008 im Volumen von sieben Milliarden Dollar, soll ausgebaut und auf die Landeswährungen umgestellt werden. Die Türkei kündigte außerdem Investitionen von 3,5 bis vier Milliarden Dollar zur Erschließung des iranischen Erdgasfelds South Pars an und will iranisches Gas teils selbst konsumieren, teils über die geplante Gasleitung Nabucco nach Europa weiterliefern.

Bei der Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen geht es nicht um Militärabkommen, sondern um den Kampf gegen gemeinsame innere Feinde. Das sind aufständische Kurden sowie sunnitische Extremisten, die vom Westen vereinfachend unter Al-Kaida zusammengefasst werden. Deren Terroranschläge waren in beiden Ländern lange Zeit ebenfalls gerne den nationalen Minderheiten zugerechnet worden, also den Kurden und im Iran auch den Belutschen – eine Propagandalüge, die sich nicht aufrechterhalten lässt.

In der Kurdenfrage hat Erdogan bereits einige bemerkenswerte Schritte gesetzt: Ein kurdisches Fernsehprogramm wurde zugelassen. Mit dem seit 1999 auf der Gefängnisinsel Imrali inhaftierten PKK-Führer Abdullah Öcalan gibt es indirekte Verhandlungen, und nun soll er sogar aus der Einzelhaft „erlöst“ werden: Er bekommt Mitgefangene. Der türkische Außenminister besuchte Erbil, was eine formelle Anerkennung der kurdischen Regierung im Nordirak bedeutet. Kurdenpräsident Masud Barzani lobte dafür Erdogan in den höchsten Tönen – was wie eine Absage an die türkischen Kurden aussieht. Umso größer ist daher das iranische Interesse, dass nun auch die iranischen Kurden nicht mehr auf Unterstützung von den Nachbarn hoffen können.

RGK

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, moyen orient, proche orient, diplomatie, politique internationale, monde arabe, iran, syrie, géopolitique, erdogan |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pan

Pan

Le dieu Pan n'est pas mort,

Chaque champ qui expose

Aux sourires d'Apollon

Les seins nus de Cérès -

Tôt ou tard vous verrez

En ces lieux se dresser

Le dieu Pan, l'immortel.

Non, il n'a pas tué de dieux,

Le triste dieu, le dieu chrétien.

Christ est un dieu en plus,

Un qui manquait, peut-être.

Pan continue à instiller

Les sons de sa syrinx

Dans le creux des oreilles

De Cérès par les champs cambrée.

Oui, les dieux sont les mêmes,

Calmes et clairs, toujours,

Gorgés d'éternité,

De mépris envers nous,

Et apportant le jour,

La nuit, les récoltes dorées,

Non point pour nous donner

Le jour et la nuit et les blés,

Mais selon un tout autre

Dessein divin fortuit.

(Ricardo Reis, Odes retrouvées)

Trouvé sur: http://lephoton.hautetfort.com/

00:15 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, mythologie, grèce antique, antiquité, mythes, tradition, traditions, traditionalisme, paganisme, dieux |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Etats-Unis: la "puissance intelligente" au service de la guerre

Les États-Unis : la «puissance intelligente » au service de la guerre

Les derniers événements entourant le déroulement des guerres d’invasion en Asie centrale nous permettent de saisir quelques-uns des éléments de la stratégie des États-Unis et les différentes manœuvres diplomatiques et médiatiques visant à faire basculer l’opinion des Étatsuniens en faveur d’une poursuite de leurs opérations guerrières dans cette région.

La « réintronisation » orchestrée de Hamid Karzaï et l’envoi de renforts de troupes

La « réintronisation » de Hamid Karzaï à la tête du gouvernement fantoche de Kaboul a été orchestrée pour que le climat politique qui a prévalu depuis 2001 se maintienne avec la présence d’un allié acquis aux intérêts des conquérants. Les mots sont difficiles à trouver pour qualifier le caractère légitime de la «victoire» de H. Karzaï. On s’évertue à essayer de rendre maintenant son élection valide alors que la plupart des intervenants, depuis le 20 août dernier, ont discrédité le processus électoral et mis en doute ses résultats.

En même temps, l’administration Obama et les stratèges du Pentagone ont fait semblant de tergiverser concernant l’envoi ou non de renforts alors que cette manœuvre avait vraisemblablement un double objectif. Le premier celui de jauger le potentiel de troupes additionnelles pouvant être offert par les membres de la coalition et le second, celui de disposer du temps nécessaire pour mesurer le degré de résistance des insurgés et des Talibans au Pakistan. Ainsi, elle a ordonné à l’armée nationale pakistanaise de livrer une guerre sans merci contre les Talibans et les insurgés dans le territoire du Sud-Waziristan. Ce faisant, les États-Unis pourraient peu à peu faire valoir que les efforts de guerre du Pakistan devraient être confortés par des forces militaires additionnelles en Afghanistan afin de faire face à la résistance pouvant éventuellement trouver refuge dans ce territoire. L’administration Obama serait ainsi en mesure de justifier les renforts qu’elle se propose de déployer.

Il est primordial pour cette administration qu’elle donne suite aux pressions exercées par la droite américaine qui réclame une intensification de l’effort de guerre en Afghanistan tout en emmenant l’opinion publique à accepter la décision d’ajouter un contingent important de soldats (on a mentionné des chiffres allant de 40 000 à 60 000). Peu à peu les guerres de l’Afghanistan et du Pakistan pourraient se fondre en un seul et même conflit et il serait alors plus facile de démontrer qu’il est crucial d’augmenter globalement les forces militaires dans cet ensemble, étant donné les menaces grandissantes posées par la résistance tant en Afghanistan qu’au Pakistan. Les États-Unis feront valoir qu’après huit années de guerre un «petit» effort supplémentaire serait nécessaire afin de ne pas revivre un autre Viêtnam.

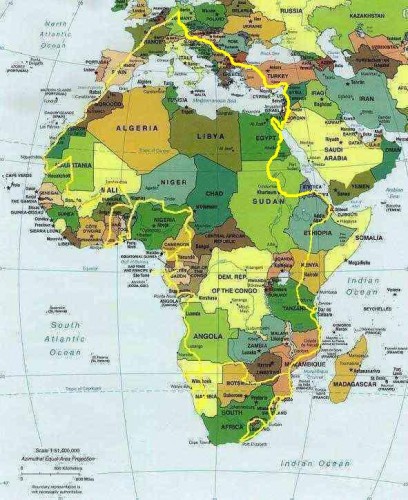

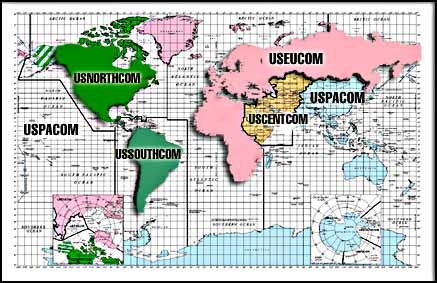

Obama, une diplomatie de ralliement pour la conquête du monde par la guerre ?

Depuis leur arrivée à la Maison-Blanche le président Obama et sa secrétaire d’État, Hillary Clinton, ont parcouru le monde pour faire entendre le message renouvelé de l’Empire américain. Une rhétorique nouvelle faisant la promotion du modèle bien connu de domination et d’intervention sur tous les continents, modèle basé sur le plan du commandement unifié des États-Unis (voir l’image illustrant l’article NDLR). Ce plan de commandement «a été mis à jour par le Département de la Défense et s’avère un document stratégique clé qui définit les missions, les responsabilités et les aires géographiques de responsabilité pour les commandants en charge des commandements de combattants» étatsuniens et alliés à travers le monde. La totalité de la surface terrestre est encore, dans les faits, le champ de bataille des Étatsuniens et, sous la nouvelle administration, aucune modification substantielle n’a été apportée à ce plan en vue d’en réduire la portée sur l’ensemble des pays du monde.

Les itinéraires suivis par les responsables de la diplomatie étatsusienne leur ont permis de vérifier sur le terrain le taux de solidité de leurs alliances et le degré de fidélité de leurs partenaires et alliés traditionnels et aussi d’identifier et circonscrire les éléments discordants et hostiles. Ainsi, il leur est permis ensuite d’ajuster les orientations de même que l’intensité des opérations qui s’imposent.

La secrétaire d’État s’est même permis de se faire la protectrice des droits humains lors de son séjour à Moscou : «Toutes ces questions - emprisonnements, détentions, coups, meurtres - sont douloureuses à regarder de l'extérieur", a déclaré Mme Clinton, au deuxième jour de sa visite en Russie, sur la radio Echo de Moscou ». Il est difficile de croire que de tels propos puissent être tenus par la responsable de la diplomatie américaine quand on se rappelle les menaces d’oblitération totale qu’elle a proférées contre l’Iran au cours de la campagne présidentielle . Il importe aussi de rappeler que son pays détenait en 2005 la population carcérale la plus élevée au monde avec 2 186 230 prisonniers (25% du total mondial) et que le taux de détention par 100 000 habitants était également le plus élevé avec 737.6 résidents. De plus, «la Peine de mort aux États-Unis est appliquée au niveau fédéral et dans trente-cinq États fédérés sur cinquante que comptent les États-Unis. Aujourd'hui les États-Unis font partie du cercle restreint des démocraties libérales qui appliquent la peine de mort» (Wikipedia). Il est à espérer que la secrétaire d’État trouve aussi douloureuse cette situation qui prévaut dans son pays.

Mes intentions profondes sont les mêmes

Enfin, il convient d’ajouter que les guerres de l’Asie centrale se poursuivent dans la plus grande impunité et que la torture continue d’être pratiquée dans les prisons «secrètes». S’il s’agit là des manifestations des nouveaux concepts proposés en janvier dernier de la «puissance intelligente» et de la «responsabilité» il y a lieu de s’interroger, car il nous semble plutôt que les propos de la diplomatie étatusienne viennent tout simplement voiler le visage de l’impérialisme. Je suis un acteur qui pense maintenant autrement, mais mes intentions profondes sont les mêmes. En réalité, le concept de la «guerre permanente» reste le guide suprême de mon approche diplomatique qui se veut à géométrie variable en fonction des intérêts qu’il me faut sauvegarder. (Les deux pilliers de la nouvelle diplomatie américaine).

Conclusion

Pour la diplomatie étatsunienne il importe de conserver l’appui des plus puissants malgré certains irritants majeurs, car elle pourrait avoir besoin d’eux quand se produira l’effondrement annoncé de l’économie et l’implosion sociale qui en sera la résultante inéluctable. Faire la guerre pourrait devenir trop lourd pour la société et des mandataires capables de le faire seront alors invités à «donner» davantage pour permettre à l’Empire de survivre encore un certain temps. Cette consigne est sans doute celle qui a été transmise aux pays alliés. Ceux-ci, cependant, bien malgré eux, pourraient être entraînés éventuellement avec lui dans sa chute.

Jules Dufour

Mondialisation.ca,

04/11/ 2009

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=15926

Références

AFP. 2009. Hillary Clinton avocate des droits de l'Homme à Moscou. RTBF Info. Le 14 octobre 2009. En ligne :

http://www.rtbf.be/info/economie/hillary-clinton-avocate-des-droits-de-lhomme-a-moscou-150876

AFP. 2009. L'OTAN adopte une nouvelle stratégie en Afghanistan. Cyberpresse. Le 23 octobre 2009. En ligne :

http://www.cyberpresse.ca/international/moyen-orient/200910/23/01-914285-lotan-adopte-une-nouvelle-strategie-en-afghanistan.php

BEAUCHEMIN, Malorie. 2009. Obama lance un ultimatum à l'Iran. La Presse. Le 25 septembre 2009. En ligne :

http://www.cyberpresse.ca/international/etats-unis/200909/25/01-905686-obama-lance-un-ultimatum-a-liran.php

COURMONT, Barthélémy et contre-feux.com. 2009. Les deux piliers de la nouvelle diplomatie américaine. ilovepolitics. Le 19 mars 2009. En ligne :

http://www.ilovepolitics.info/Les-deux-piliers-de-la-nouvelle-diplomatie-americaine_a1371.html

DUFOUR, Jules. 2007. Le réseau mondial des bases militaires américaines. Les fondements de la terreur des peuples ou les maillons d'un filet qui emprisonne l'humanité. Centre de recherche sur la mondialisation (CRM). Le 10 avril 2007.

En ligne:

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=DUF20070409&articleId=5314

DUFOUR, Jules. 2009. Le grand réarmement planétaire. Montréal, Centre de recherche sur la mondialisation (CRM). Le 5 mai 2009. En ligne:

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=13162

DUFOUR, Jules. 2009. Pakistan: un territoire stratégique pour les guerres de l’Occident en Asie Centrale. Montréal, Centre de recherche sur la mondialisation (CRM). Le 10 août 2009. En ligne:

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14719

DUFOUR, Jules. 2009. Afghanistan: des élections pour l'imposition de la «démocratie»? Montréal, Centre de recherche sur la mondialisation (CRM). Le 21 août 2009. En ligne:

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=14871

KAY, Joe. 2008. Hillary Clinton menace d’ ‘effacer' l'Iran de la carte! Alter Info. Le 24 avril 2008. En ligne :

http://www.alterinfo.net/Hillary-Clinton-menace-d-effacer-l-Iran-de-la-carte!_a19103.html

Nombre de prisonniers dans le monde, par pays. PopulationData.net:

http://www.populationdata.net/chiffres/monde-prisonniers-2006.php

Peine de mort aux Etats-Unis :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peine_de_mort_aux_%C3%89tats-Unis

Jules Dufour, Ph.D., est président de l'Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) /Section Saguenay-Lac-Saint-Jean, professeur émérite à l'Université du Québec à Chicoutimi, membre du cercle universel des Ambassadeurs de la Paix, membre chevalier de l'Ordre national du Québec.

Correspondance Polémia

08/11/2009

Image : Le Plan du commandement unifié des États-Unis

Jules Dufour

00:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, politique internationale, géopolitique, défense, guerre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La géopolitique entre modernité et post-modernité

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1996

La géopolitique entre modernité et post-modernité

Intervention de Louis Sorel lors de la 4ième Université d'été de «Synergies Européennes», Madessimo, 1996

à Claire

INTRODUCTION:

Auteur d'une première Géographie universelle décrivant le monde antique alors sous domination romaine, le Grec Strabon (63 av. JC-25 ap. JC) définissait sa discipline comme étant la “science des princes et des chefs militaires”. De fait, c'est pour le compte de l'impérialisme athénien que son illustre prédecesseur Hérodote d'Halicarnasse (484-424 av. JC), tout aussi bien père de la géographie que de l'histoire, parcourait le bassin méditerranéen. Par la suite, ainsi que l'ont démontré les travaux de Paul Claval et d'Yves Lacoste, la géographie s'est développée en étroite connexion avec les différents pouvoirs, qu'ils soient politiques, militaires ou économiques.

Ainsi définie, la “géographie fondamentale” (Yves Lacoste) ressemble fort à la géopolitique. Pourtant les réflexions et les pratiques d'ordre géopolitique, tout aussi anciennes que les problématiques pouvoirs-territoires, sont longtemps restées empiriques et confinées aux milieux dirigeants. C'est du XVIième au XXième siècle que cette réflexion sur les rapports entre espace et puissance prend progressivement forme pour devenir une discipline autonome et instituée, avec les travaux de l'Américain Alfred Thayer Mahan (1840-1914), du Britannique Halford MacKinder (1861-1947) et de l'Allemand Karl Haushofer (1869-1946). Aujourd'hui largement vulgarisées, les thèses des “pères fondateurs” sont à l'origine d'un corpus doctrinal longtemps hégémonique. Pour le désigner, nous parlerons indifféremment de géopolitique classique ou encore de géopolitique moderne.

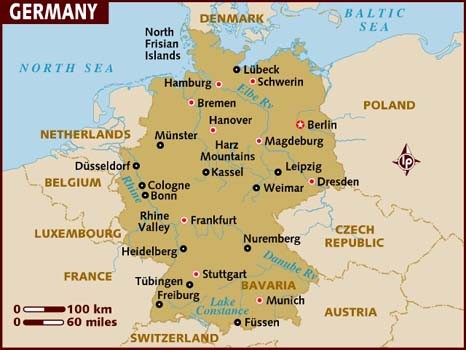

Ce corpus doctrinal a inspiré la réflexion stratégique des dernières décennies et permet d'analyser de manière cohérente, dans leur dimension spatiale, les rapports de puissance et les conflits du XXième siècle. Ultime étape d'une histoire objectivement européocentrée depuis la Renaissance, la fin du conflit Est-Ouest est aussi la fin d'une période qui a “in-formé” (donné forme [à]) la géopolitique dite moderne. Le déclin démographique des peuples de souche européenne et inversément la forte croissance des populations du Sud, la montée en puissance économique et technologique de l'Asie confucéenne, les turbulences de l'aire arabo-islamique et la renaissance du pantouranisme, phénomènes auxquels il faut ajouter la persistance des écarts de développement et la prolifératlon des armes de destruction massive, ouvrent des temps radicalement autres. Le corpus doctrinal Mahan-MacKinder-Haushofer ne permet pas de déchiffrer ces mondes nouveaux. Née de la Modernité, la géopolitique classique est aujourd'hui bousculée par la “mondialisation”. Une géopolitique post-moderne prend ses marques et d'actifs débats sémantiques ont déjà permis de préciser ses contours.

I. LA GÉOPOLITIQUE CLASSIQUE: LE CORPUS DOCTRINAL MAHAN-MACKINDER-HAUSHOFER

UNE GÉOPOLITIQUE WESTPHALIENNE

Le corpus Mahan-MacKinder-Haushofer est l'expression doctrinale d'un monde d'Etats. Né au sortir du Moyen-Age des décombres de l'ordre féodal, l'Etat moderne est un type d'unité politique délimité par des frontières linéaires (et non des marches ou un limes), au territoire homogène sur le plan linguistique, culturel et juridique (ou tendant vers l'homogénéisation), caractérisé par la centralisation des pouvoirs (1). Cette forme politique a été consacrée par les traités de Westphalie. Signés à Munster, le 8 septembre 1648 (entre la France et l'Empire), et à Osnabruck le 6 août de la même année (entre l'Empire, la Suède et les puissances protestantes), ces traités mettent fin à la Guerre de Trente Ans. Le principe “cujus regio ejus religio”, précédemment invoqué lors de la paix d'Augsbourg (1555), affirme l'idée d'un Etat sécularisé; la Chrétienté en tant qu'espace politique se dissout. Quant aux clauses territoriales et constitutionnelles, elles abaissent l'Empire et fragmentent l'Allemagne en 343 entités quasi souveraines (principautés, villes libres, évêchés). Les traités de Westphalie instituent donc un ordre étatique et territorial, émancipé de toute autorité supra-nationale (Papauté et Empire). Dans les siècles qui suivent, l'Etat moderne s'impose jusquà devenir hégémonique, au cœur du XXième siècle. Le droit des gens en fait le seul acteur légitime des relations internationales (2).

Aboutissement d'une réflexion systématique sur ce qui fait la richesse et la puissance des nations, réflexion amorcée par le mercantilisme (3), la géopolitique moderne et l'ordre étatique ont partie liée. C'est à la charnière des XIXième et XXième siècles, lorsque les Etats européens sont à leur apogée —dotés de vastes empires coloniaux, ils contrôlent un espace économique aux dimensions de la planète— que nait la géopolitique en tant que discipline autonome. L' âpreté des luttes entre nations pour le contrôle des marchés extérieurs est telle qu'elle dissipe alors l'utopie ricardienne d'une division internationale du travail harmonieuse. Aussi, un nouveau discours, la géopolitique, prend-il ses marques. Théorisation des rapports de puissance entre Etats nationaux dans un monde européocentré, la géopolitique classique est une géopolitique westphalienne.

L'OPPOSITION TERRE-MER

Les Temps Modernes s'ouvrent avec les Grandes Découvertes. Mis en mouvement par le dynamisme politico-religieux des croisades puis, en terre ibérique, de la Reconquista, les Européens du Ponant, Portugais et Espagnols et dans leur sillage, Hollandais, Anglais et Français, cherchent à s'affranchir des routes continentales de la soie et des épices. Née dans les steppes du Sud de l'actuelle Russie, la civilisation européenne s'élance sur les mers du globe et dès lors, la Terre doit être appréhendée comme totalité (4).

Conscients du rôle central de l'Océan mondial (71% de la superficie du globe) dans le “jeu mondial”, les “pères fondateurs” de la géopolitique moderne ont vu dans l'opposition entre puissances continentales/telluriques et puissances maritimes/thalassocraties le moteur de l'histoire universelle. Avec bien des nuances cependant. Apôtre du Sea Power, A. T. Mahan croit en la victoire inéluctable du maître de la mer. Il joue un rôle non négligeable dans l'abandon des principes isolationnistes et continentalistes des présidents Georges Washington et James Monroe, les Etats-Unis se préparant, dès la fin du XIXième siècle, à prendre la relève de la thalassocratie britannique (5). A l'inverse, H. MacKinder, et à sa suite K. Haushofer, est un partisan convaincu de la supériorité continentale. Hors de portée des coups du maître de la mer, le Heartland (la Terre centrale, qu'il place en Russie sibérienne) serait en mesure, grâce aux liaisons ferroviaires, de valoriser ses immenses ressources naturelles et, en cas de conflit, pourrait manœuvrer avec rapidité sur ses lignes intérieures. Le “théorème” qui suit résume en quelques mots sa pensée: «Qui contrôle le cœur du monde commande à l'île du monde (L'ensemble Eurasie-Afrique. NdA), qui contrôle l'île du monde commande au monde». En bon diplomate britannique, il s'efforce pourtant de maintenir divisé le Heartland.

Appliquée aux deux conflits mondiaux, cette grille de lecture s'est révélée prospective. Remaniée par les soins de Nicholas John Spykman (1893-1943), elle a ensuite été reprise comme modèle d'interprétation de la guerre froide et largement vulgarisée au cours des années soixante-dix (6). Dans sa version continentaliste, la théorie de l'éternel affrontement entre Terre et Mer a profondément imprégné la culture géopolitique des milieux grand-européens.

LA GÉOPOLITIQUE COMME “SCIENCE DES SCIENCES”

Plus ou moins explicitement définie par ses initiateurs comme science, et même comme “science des sciences” couronnant l'ensemble des connaissances humaines, la géopolitique classique veut établir les “lois objectives” gouvernant les sociétés humaines dans leurs interactions politiques. Ainsi Friedrich Ratzel (1844-1904) entendait-il fonder une véritable “technologie spatiale du pouvoir d'Etat” (Michel Korinman) grâce à laquelle la politique tendrait vers “la forme correspondant aux lois de la nature” (7). A sa suite, Karl Haushofer voit en la géopolitique une “science appliquée et opérationnelle” dont l'objectif final serait le “grand registre de la planète” pour “mettre en ordre le monde”. Bien que réputée plus pragmatique, l'école anglo-saxonne de géopolitique n'est pas sans partager le déterminisme et le scientisme de l'école allemande. La philosophie de l'histoire sous-jacente aux travaux d'A. T. Mahan et d'H. MacKinder —fatalité de l'affrontement entre Terre et Mer, victoire inéluctable de l'élément maritime pour le premier, terrestre pour le second, puissance des “causalités géographiques”— en témoigne. Ces traits se retrouvent chez nombre de leurs successeurs, notamment les Américains Ellen Churchill Semple et Ellesworth Huntington et la géographie politique française elle-même, présentée depuis Lucien Febvre comme “possibiliste”, n'est pas immunisée contre le déterminisme (8). Cette volonté de scientificité explique, entre autres facteurs, le primat accordé à la géographie physique —la stabilité des configurations naturelles se prête plus à la formulation de lois, fussent-elles illusoires— et l'intérêt porté aux sciences de la vie dont les méthodes font à l'époque autorité.

Par son scientisme, la géopolitique classique s'inscrit dans la modernité triomphante du XIXième siècle. Les géopolitologues d'alors partagent avec leurs contemporains, peu ou prou, une conception absolutiste de la science, la croyance en l'existence de lois (géographiques) de l'histoire, et une volonté faustienne de dominer la Nature qu'illustrent les citations précédemment extraites de l'œuvre de K. Haushofer. Lointain aboutissement du projet cartésien de “mathésis universalis”, cette science qui se veut totale entreprend d'arraisonner le monde (9). A l'évidence, la géopolitique classique est frappée du sceau de la modernité. Aujourd'hui, les formes ultimes prises par cette modernité —mondialisation/globalisation des relations politiques, économiques et culturelles internationales— tendent à invalider ses principaux schèmes.

II. LA MONDIALISATION

LA FORMATION D'UN MONDE FINI(10)

Sur le plan géographique, la mondialisation doit être définie comme une mise en relation généralisée des différents lieux de la Terre. Elle se traduit par une connaissance quasi-exhaustive de la planète —tout point du globe est soumis à la surveillance des multiples satellites mis en orbite ces dernières décennies— l'appropriation des superficies émergées que recouvre le pavage des Etats (exception faite du continent antarctique), et un treillage de puissants réseaux de communication supportant des flux massifs et divers, qu'ils soient matériels (matières premières et produits énergétiques, produits alimentaires, biens manufacturés) ou immatériels (informations, sons et images), sans oublier les mouvements de population (11).

Pendant de longs millénaires, le monde a été constitué de “grains” (sociétés humaines) et d'“agrégats” (ensemble de sociétés humaines regroupées sous la direction d'une autorité unique) ou “empires-mondes” dont les relations, quand elles existaient, étaient trop ténues pour modifier en profondeur les comportements. C'est avec les Grandes Découvertes que l'on passe “des Univers à l'Univers” (12). L'économie-monde européenne s'étend progressivemen à l'ensemble de la planète et dès le XVIIIième siècle, une première economie universelle existe. Cependant, ses réseaux sont encore lâches, l'intérieur des continents échappant aux “jeux de l'échange” animés par une succession de villes-centres (Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam), ensuite évincées par les Etats territoriaux (13).

Au XIXième siècle, la révolution industrielle et la constitution de vastes empires coloniaux aux mains des Européens imposent l'échelle mondiale. La Terre est une sphère désormais unifiée par la marine à vapeur, le cheval de fer et le câble télégraphique (14). C'est pour faire la théorie de cet espace-temps cosmopolite —réseau serré où s'entremêlent facteurs géographiques (géographie physique), démographiques, économiques, ethno-culturels et religieux— et fonder une science de l'action et du pouvoir adaptée à ce milieu complexe que la géopolitique se constitue en discipline autonome. Il faut pourtant attendre la crise de 1929, dont on connaît la rapide propagation à l'ensemble des économies modernes, pour que l'on prenne véritablement conscience de la généralisation des interdépendances. Alors Paul Valéry peut écrire, dans son avant-propos aux Regards sur le monde actuel (1931): «Le temps du monde fini commence».

DE LA MONDIALISATION A LA GLOBALISATION

La crise économique des années trente et ses effets —contraction des échanges internationaux, cascade de dévaluations monétaires, fragmentation de l'espace capitaliste en zones distinctes— puis la 2ième guerre mondiale ont marqué un coup d'arrêt à la mondialisation. Elle reprend ensuite de plus belle. Les Etats-Unis définissent un nouvel ordre mondial, économique (les accords monétaires de Bretton Woods, signés en 1944, et les accords commerciaux dit du GATT, signés en 1947, en sont les deux piliers) et stratégique (doctrine du containment en 1947, Alliance atlantique en 1949, pactomanie des années 50). C'est dans ce cadre que le monde dit libre, structuré de l'extérieur par la menace soviétique, connaît une expansion exceptionnelle (les Trente Glorieuses) et une interdépendance croissante entre les trois grands pôles capitalistes (Etats-Unis, Europe de l'Ouest, Japon).

La Grande dépression déclenchée par le choc pétrolier d'octobre 1973 ne remet pas en cause le processus de mondialisation. Les grands groupes industriels poursuivent leur expansion à l'étranger et le libéralisme doctrinaire de l'ère Reagan-Thatcher renforce la dynamique libre-échangiste (15). Enfin, la “révolution financière” des années 80 (dérèglementation, interconnection des places financières par la télématique) permet 1e développement d'un méga-marché financier mondial. Avec l'extension de ce “modèle” de développement au Sud et à l'Est, suite à la désintégration du communisme entre 1989-1991, un nouvel anglicisme vient désigner ce néo-capitalisme planétaire et hégémonique, celui de “globalisation”. Alors même que la mondialisation-globalisation triomphe, ce processus ne fait pourtant plus sens, ses conséquences sociales, culturelles et écologiques invalidant l'idée de progrès dont il était le vecteur. En Occident, tout horizon d'attente a disparu, et l'unification techno-économique du monde débouche non pas sur “l'unité du genre humain” mais sur l'explosion des revendications identitaires. Le vague optimisme historique qui avait succédé, suite au “rapport Khrouchtchev” (1956) dénonçant le stalinisme, aux “lendemains qui chantent” se meurt; le saint-simonisme de la commission Trilatérale et du Forum de Davos ne fait plus recette (16).

MONDIALISATION ET GÉOGRAPHIE

Le triomphe de la mondialisation a généré la représentation d'un monde réticulé et fluide, à l'image de l'océan financier qui nous submerge. Les énormes masses de capitaux qui circulent 24 heures sur 24 à la vitesse de la lumière sont à même, les attaques récurrentes contre le Système monétaire européen le montrent, de se muer en ouragans planétaires mettant à bas les politiques économique d'Etats solidement constitués. Arguant de ces faits, d'aucuns en ont déduit “la fin de la géographie” (17). Les frontières étatiques devenues poreuses et les distances effacées par la révolution des communications, l'espace-temps de la globalisation serait devenu un espace-temps technologique, sa maîtrise dépendant des seuls facteurs techniques. La Terre lisse comme une boule de billard, l'inégale distribution des facteurs naturels et culturels sans influence sur la localisation des activités économiques et la circulation des cartes de la puissance, la géographie céderait le pas à une trajectographie. Toute communauté de citoyens étant nécessairement localisée, la fin de la géographie signifierait par voie de conséquence la fin du politique.

Une étude plus approfondie des réalités économiques et financières montre pourtant le caractère superficiel et réducteur des thèses émises par les tenants de 1a “géographie-zéro”. La progressive structuration de trois macro-régions —Etats-Unis/Amérique du Nord, Europe, Japon/Asie-Pacifique— par le facteur proximité est un phénomène de polarisation géographique. A l'échelle des entreprises, y compris dans l'espace-temps financier, les contraintes territoriales existent. En théorie, rappelle Philippe Moreau-Defarges, “l'opérateur financier n'ayant besoin que d'écrans et de lignes téléphoniques, il serait en mesure de s'installer n'importe où; en fait, il faut à cet opérateur une imprégnation quotidienne de rumeurs, d'informations, qu'il n'obtient que dans des endroits bien précis (d'abord, les grandes places financières)» (18). Et, doit-on ajouter, la localisation des têtes financières du système-Monde est elle-même liée à la répartition des centres de pouvoir, d'information (agences de presse), d'innovation, sans oublier l'existence de traditions commerciales fortes. Bref, la face de la Terre demeure rugueuse et différenciée, et la mondialisation ne saurait échapper aux rêts de la géographie. Mais elle impose une nouvelle grammaire de l'espace. Ainsi Roger Brunet et Olivier Dollfus ont-il dressé une première géographie de la globalisation avec ses espaces centraux, animés par des métropoles ordonnées en mégalopoles que relient de puissants flux circulant aux latitudes tempérées de l'hémisphère Nord (l'anneau de la Terre); à proximité, des périphéries dites intégrées, mises en valeur par les centres d'impulsion; plus loin, des périphéries délaissées qu'enjambent les réseaux de communication les plus modernes; oubliés des médias, des chaos bornés, zones grises où sévissent narco-trafiquants et guérillas reconverties en “PME de guerre”. On est loin du “village planétaire” décrit par les thuriféraires du capital transnational, le monde est en fait un “archipel-monde” (Michel Foucher), cette forte expression rendant compte tout à la fois de la globalité des flux et interconnexions et de la fragmentation politico-stratégique de la planète (19).

La mondialisation n'a donc pas banalisé l'espace; la géographie demeure et partant la géopolitique. Mais une géopolitique recomposée.

III. ACTUALITÉ DE LA GÉOPOLITIQUE

LA FIN DU MODELE WESTPHALIEN

La géopolitique classique est, on l'a vu, une géopolitique des Etats. Consacré par les traités de Westphalie, l'Etat moderne s'est progressivement universalisé; d'abord en principe, le rayonnement intellectuel de la civilisation européenne permettant à la philosophie politique moderne d'essaimer, puis dans les faits, avec la décolonisation et tout récemment la fin du communisme (démembrement de l'URSS, éclatement de l'ancienne Yougoslavie, divorce à l'amiable des Tchèques et des Slovaques). Avec 186 Etats membres de l'ONU (auxquels il faut ajouter une quinzaine d'Etats) —ils étaient 50 en 1945 et 110 en 1961— nous vivons dans un monde étatiquement plein. Mieux: le principe de territorialité a été étendu à l'élément marin. Autrefois res nullius, la mer est devenue dans l'après-1945 mondiale objet d'appropriation, révolution juridique qu'a entérinée la convention sur le Droit de la Mer conclue à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982. Entrée en vigueur le 16 novembre 1994, elle donne aux Etats côtiers la possibilité d'étendre leurs eaux territoriales jusqu'à douze milles nautiques du littoral (environ 22 km), et surtout de se découper des ZEE (zones économiques exclusives) à 188 milles au-delà, c'est-à-dire jusqu'à 370 km des côtes. Les thèses de John Selden, auteur au XVIIième siècle d'un Mare clausum, prennent donc le pas sur les théories libérales exposées par Grotius dans sa “Dissertation sur la liberté des mers” (20).

L'ordre étatique semble donc régner et pourtant, le triomphe du modèle westphalien n'est qu'apparent. Animés par des “acteurs exotiques et anomique” (Lucien Poirier) —firmes transnationales, organisations non-gouvernementales, églises, sectes, mafias et narco-trafiquants, guérillas et groupes terroristes— réseaux et flux transnationaux cisaillent les territoires étatiques. Des formes politiques concurrentes se réveillent ou sont en gestation: Cités-Etats au cœur de la logistique des affaires, à l'instar de Singapour, et regroupements multi-Etats susceptibles de donner naissance à de “grands espaces” (21). L'Américain Samuel P. Huntington n'hésite pas à compter au nombre de ces nouvelles puissances politiques 1es civilisations. Certes, celles-ci sont loin d'être des acteurs institués et autonomes, et nombre de conflits mettent aux prises des sous-blocs culturels participant d'une même aire de civilisation. Mais les empires que certains politologues voient se profiler ne sont-ils pas l'expression politique et institutionnelle de patriotismes de civilisation? Les thèses de S. P. Huntington ont par ailleurs le mérite de souligner le rôle des facteurs ethno-linguistiques et religieux dans les relations internationales. Les populations de l'archipel-monde étant reliées par des sons et des images, l'instance culturelle est devenue un champ majeur de confrontation (22).

L'Etat moderne n'est donc plus le seul maître du jeu mondial. N'en déduisons pas trop hâtivement la fin de cette forme politique; l'histoire est polyphonique et plusieurs types de politie sont appelées à coexister. Par contre, la période d'hégémonie du modèle westphalien est assurément close. Une Realpolitik doctrinaire qui ignorerait ces faits, par nostalgie de l'ordre classique du XIXième siècle européen, manquerait son objet. La complexité et l'hétérogénéité du système-Monde nous rapproche plus du XVième siècle que du XIXième siècle, et il nous faut prêter attention aux géopolitiques “d'en bas”, celles des acteurs infra-étatiques (collectivités locales, firmes, etc.), aux géopolitiques “d'en haut”, celles des regroupements multi-Etats et des aires de civilisation, aux géopolitiques de l'“antimonde”, celle des trafics en tous genres et de la flibusterie.

LE TRIANGLE TERRE-MER-AIR

Paradigme fondateur de la géopolitique classique, la théorie de l'éternelle opposition entre Terre et Mer appelle un certain nombre de remarques.

Ce modèle géopolitique n'exprime pas une vérité transhistorique. De la Haute Antiquité aux XVième-XVIième siècles, rappelle Gérard Chaliand, le conflit relevant de la longue durée est celui qui met aux prises nomades d'Asie centrale et sédentaires de l'Ancien Monde. Quant au conflit Chrétienté-Islam, il commence au VIIIième siècle et perdure jusqu'au cœur du XVIIIième siècle, quand 1e déclin ottoman devient alors irréversible (23). En fait, l'opposition entre Terre et Mer ne devient centrale qu'à partir des Temps modernes, avec quelques entorses par rapport à la théorie. Ainsi voit-on à plusieurs reprises puissances maritimes et continentales alliées contre un pertubateur du rimland, ces territoires qui, de la Norvège à la Corée, ceinturent le heartland, dont N. J. Spykman a montré l'importance: Grande-Bretagne et Russie contre Napoléon Ier puis Guillaume II, puis Etats-Unis et URSS contre Hitler.

Il n'y a pas d'issue déterminée à l'affrontement entre Terre et Mer. Certes, suite aux victoires des thalassocraties anglo-saxonnes en 1918 et en 1945, A. T. Mahan semble l'avoir emporté sur H. MacKinder. Sur le plan géo-économique, c'est évident. La primauté des réseaux océaniques est écrasante, ils assurent les 3/4 des échanges internationaux, et les économies se maritimisent. Sur le plan géostratégique, le bilan est plus équilibré. Les flottes de guerre jouissent toujours d'une liberté d'action planétaire —“aujourd hui, écrit Hervé Coutau-Bégarie, un porte-avions et son groupe peuvent parcourir plus de 1000 kilomètres par jour. Lors de la guerre du Golfe, la plupart des hommes et des matériels sont venus directement des Etats-Unis, en faisant la moitié du tour de la Terre”— et les missiles de croisière embarqués menacent le cœur des continents. A une échelle plus restreinte, précise-t-il , “avec le chemin de fer, complété ensuite par l'automobile, la puissance terrestre devient capable de déplacer ses forces aussi vite que la puissance maritime” (24). De surcroît, dans une mer aux dimensions de la Méditerranée, une flotte moderne doit compter avec les missiles sol-mer. Les thèses unilatéralistes et déterministes trouvent donc rapidement leurs limites et on leur préférera la dialectique de l'Amiral français Raoul Castex: «Un élément ne peut vaincre l'autre que s'il va l'affronter chez lui». Pour vaincre, la puissance maritime doit débarquer à terre et la puissance continentale se projeter sur mer. Avec l'avènement de l'arme aérienne, forces aéroterrestres puis aéronavales, cette relation dialectique entre Terre et Mer est d'autant plus équilibrée (25).

Venant s'ajouter à la Terre et à la Mer, l'élément aérien au sens large (espace endo- et exo-atmosphérique) est aujourd'hui déterminant. Dès l'entre-deux-guerres, le Général italien Giulio Douhet, théoricien de l'Air Power, ei ses épigones —William Mitchell et Alexandre de Severski aux Etats-Unis, Hugh Trenchard et Stanley Baldwin en Grande-Bretagne— prennent la mesure de 1a révolution stratégique amorcée. Plutôt que de s'acharner à défaire les forces militaires adverses, ils préconisent de s'attaquer aux racines mêmes de la puissance en bombardant les centres industriels et démographiques de l'Etat ennemi. Les conséquences géopolitiques sont majeures: la souveraineté territoriale est démantelée par le haut, et le Heartland lui-même n'est plus invulnérable (26). Après 1945, la révolution balistico-nucléaire et la mise sur orbite de satellites, nouvelle rupture dans l'ordre géopolitique et stratégique, viennent donner tout leur poids à l'élément aérien. «En termes mythiques, écrit Raymond Aron, on est tenté de dire que la terre et l'eau subissent désormais la loi de l'air et du feu» (27). Les trois éléments sont cependant étroitement intégrés. Ainsi la maîtrise des cieux, le Space Power des stratèges américains, permet-elle le contrôle et la mise en valeur de espaces terrestres. L'action diplomatico-stratégique, mais aussi la prospection minière et énergétique et la gestion du système alimentaire mondial passent par l'utilisation du Cosmos. Mais l'exploitation d'un réseau satellitaire est elle-même conditionnée par l'existence d'une chaîne de points d'appui et de “cailloux” océaniques. En retour, les satellites sont largement utilisés pour la navigation maritime et le contrôle des mouvements à la surface des océans. Au duopole Terre-Mer, on substituera donc le triangle géopolitique-géostratégique Terre-Mer-Air.

De cette mise au point se déduit la nécessité, pour une géopolitique grand-européenne, de ne pas céder au syndrôme de Metternich, cet européocentrisme doublé d'un géocentrisme oublieux de l'Océan (28). L'espace mondial unifié par le liaisons océaniques et aériennes, le “milieu” qui nous baigne est un monde océano-spatial. Vérité scientifique depuis Erastothène de Cyrène (vers 275-195 av. J.C.), le premier à évaluer de façon exacte la longueur de la circonférence de la Terre, la rotondité de celle-ci est aussi une vérité géopolitique et stratégique. Défions nous donc de toute vision étriquée du monde.

POUR UNE GÉOPOLITIQUE MODESTE

La géopolitique classique se veut scientifique, mais si l'on en croit le Français Yves Lacoste, cette discipline ne saurait prétendre à un tel titre. S'appuyant sur les travaux épistémologique de Michel Foucault, il définit la géopolitique-méthode non pas comme une science mais comme un savoir scientifique combinant, à l'instar de la médecine ou encore de l'agronomie, des outils de connaissance produits par diverses sciences (sciences de la matière, sciences de la vie, sciences sociales), en fonction d'une pratique. Eminemment politique et stratégique, donc pluriel et polémique, ce “savoir-penser-l'espace”, pour y agir efficacement, est profondément empirique. Il n' a pas vocation à énoncer les lois de l'histoire, ni à établir une théorie générale des rapports de puissance. Tout au plus les géopolitologues peuvent-ils, à partir des corrélations et similarités observées, esquisser des théories partielles (29).

L'“image du monde” élaborée par les sciences du chaos impose également à la géopolitique d'en rabattre sur ses ambitions. L'univers politique et stratégique dans lequel les peuples se meuvent est un système hypercomplexe et chaotique, c'est-à-dire imprédictible. Les entreprises des nombreux et divers acteurs du système-Monde interfèrent dans un espace mondial encombré et clos, leurs effets se composent, et la moindre perturbation est désormais susceptible de se transformer en ouragan planétaire. Le recours à la notion de système —ensemble d'éléments interdépendants— ne doit donc pas induire en erreur. Totalité contradictoire, le système-Monde n'est pas régulé.

La nouvelle “image du monde” qui se substitue à la “mécanique céleste” de Pierre Simon de Laplace implique une rupture avec l'hybris propre à la modernité. Simple méthode d'analyse multidisciplinaire des rapports de puissance, la géopolitique ne saurait fonder en raison une entreprise de domination planétaire. Quant au projet titanique de soumettre la Nature, on sait aujourd'hui quelles en sont les conséquences écologiques: épuisement des sols, pénurie planifiée d'eau douce, saturation de l'atmosphère. La pression du système-Monde sur le système-Terre est telle que les exigences du milieu naturel, prétendument domestiqué, s'imposent à nouveau (30). Aussi l'antique principe d'autolimitation, dont Alexandre Soljénitsyne a souligné avec force les vertus (Discours du Lichtenstein, 1993), vaut pour la géopolitique. L'heure est à la géosophie.

Louis SOREL.

NOTES:

(1) Le territoire de l'Etat moderne n'est pas la simple projection géographique d'une communauté politique mais l'un des éléments constitutifs de la dite communauté: “(le principe de territorialité) suppose que le pouvoir politique s'exerce non pas à travers le contrôle direct des hommes et des groupes, mais par la médiation du sol”, in Bertrand Badie, La fin des territoires, Fayard, 1995 , p.12.

(2) Sur l'importance des traités de Westphalie dans la genèse de l'ordre étatique et territorial, cf. Bertrand Badie, op. cit., p.42-51.

(3) Sur les conceptions mercantilistes de la richesse et de la puissance, cf. François Fourquet, Richesse et puissance. Une généalogie de la valeur, La Découverte, 1989.

(4) Sur les routes de la soie, cf. François-Bernard et Edith Huygue, Les empires du mirage, Robert Laffont, 1993.

(5) A. T. Mahan est le théoricien de la maîtrise de la mer par destruction de la flotte adverse au moyen d'une bataille décisive. Les éditions Berger-Levrault ont publié en 1981 un certain nombre de ses textes, présentés par Pierre Naville (Mahan et la maîtrise des mers). Pour une critique du mahanisme, lire Hervé Coutau-Bégarie, La puissance maritime, Fayard, 1985.

(6) N. J. Spykman a reformulé les schèmes de H. MacKinder en soulignant l'importance du croissant intérieur, cette ceinture d'Etats amphibies qui court de la Norvège à la Corée, qu'il rebaptise rimland. Il formule un nouveau théorème: «Qui contrôle le rimland contrôle l'Eurasie». Le centre de puissance planétaire n'est plus le heartland mais le monde atlantique. Cf. Olivier Sevaistre, «Un géant de la politique: Nicholas John Spykman», in Stratégique, n°3/1988, Fondation pour les études de défense nationale.

(7) Citation de F. Ratzel extraite de Claude Raffestin, Géopolitique et Histoire, Payot, 1995, p. 53. Pour une approche plus pondérée de cet auteur, se reporter à Michel Korinman, Quand l'Allemagne pensait le monde, Fayard, 1990. Lire également André-Louis Sanguin, «En relisant Ratzel», in Annales géographiques n°555, 1990.

(8) Sur E. Churchill Semple et E. Huntington, cf. Pierre-Marie Gallois, Géopolitique. Les voies de la puissance, Plon, 1990.

(9) Precisons que ce scientisme coexiste, chez certains auteurs, avec des tendances mystiques. Ainsi Haushofer écrit-il: «Au commencement de l'Etat, il y avait le sol sur lequel il se trouvait, il y avait le caractère sacré et saint de la Terre; c'est là-dessus d'abord que l'homme bâtit, développa l'économie et fit surgir la puissance et la civilisation». Alain Joxe rappelle qu'il distingue ensuite “un deuxième niveau génétique: celui du peuple et

de la race; puis un troisième niveau, celui de la réflexion socio-politique”. Cette stratification renvoie, note A. Joxe, à la tripartition fonctionnelle mise en évidence par Dumézil: «Le sol des géopoliticiens allemands joue le rôle fondamental (et féminin) de la fécondité, de la production et de la richesse; le peuple met en œuvre le courage guerrier, et 1e socio-politique appartient au philosophe; le géopoliticien est le moderne philosophe, dominant par l'esprit le rapport du peuple et du sol» Cf. A Joxe, Le cycle de la dissuasion (1945-1990), La Découverte-FEDN, 1990 p. 58-59.

(10) Ce titre reprend celui du premier chapitre de Philippe Moreau Defarges, La mondialisation. Vers la fin des frontières?, Institut français de relations internationales-Dunod, 1993.

(11) Dans L'Empire et les nouveaux barbares, Lattès, 1991, le politologue Jean-Christophe Rufin souligne la réapparition des terrae incognitae de puis un peu plus d'une décennie: ce sont des zones de guérilla où les mouvements armés, déconnectés de la géopolitique mondiale depuis la fin du conflit Est-Ouest, et donc privés de subsides, se sont reconvertis en “PME de guerre”; les grandes mégapoles du Sud; les territoires d'Etats fermés comme l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Birmanie ou encore la Chine. Bien sûr, ces lieux ne sont pas inaccessibles mais leur connaissance géographique, en l'absence de statistiques fiables et de cartes réactualisées, régresse. La mondialisation “oublie” donc certains espaces.

(12) Cf. Pierre Léon, L'ouverture du Monde, Armand Colin, 1977.

(13) Cf. Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Champs-Flammarion, 1985.

(14) Sur l'importance des câbles sous-marins dans la géostratégie de la Grande -Bretagne entre 1870 et 1914, cf. Paul Kennedy, Stratégie et diplomatie. 1870-1945, Economica, 1988.

(15) La revue Alternatives économiques a publié un hors-série (n° 23/l995) sur la mondialisation.

(16) Sur l'implosion du sens et la fin des “Lumières”, cf. Zaki Laidi, Un monde privé de sens, Fayard, 1994.

(17) Cf. Richard O'Brien, «La fin de la géographie», in Marie-Françoise Durand, Jacques Lévy, Denis Retaillé, Le monde. Espaces et systèmes, Fondation nationales des sciences politiques-Dalloz, 1992.

(18) Cf. Philippe Moreau Defarges, Introduction à la géopolitique, Points, 1994, p.182.

(19) Sur la géographie de la mondialisation, cf. Roger Brunet (Dr), Géographie universelle, tome I, Hachette/Reclus, 1990. Dans L'Espace Monde, Economica, 1994, Olivier Dollfus propose une synthèse de qualité.

(20) Il est à noter que ce sont les Etats-Unis, puissance thalassocratique attachée au principe de la liberté des mers, qui ont amorcé cette révolution juridique, lorsque Harry S. Truman a proclamé en 1945 leur souveraineté sur les gisements de pétrole “hors rivage” du Golfe du Mexique. Ils ont pourtant refusé d'adhérer à la convention de Montego Bay.

(21) Sur la notion de “grand espace”, cf. Carl Schmitt, Du politique, Pardès, 1990. Nous avons résumé sa théorie dans Eléments pour une pensée-monde européenne, Synergies Européennes, 1996.

(22) Cf. Samuel P. Huntington, «Le choc des civilisations», in Commentaire, n°66, 1994, p. 238-252. Voir également F. Thual, Les conflits identitaires, Ellipse, 1995.

(23) Cf. Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie, Robert Laffont, 1990, p. XVIII-XXIII.

(24) Cf. Hervé Coutau-Bégarie, «Essai de géopolitique et de géostratégie maritimes», in Hervé Coutau-Bégarie (Dr), La lutte pour l'empire de la mer, Economica, 1995, p. 38-41.

(25) Sur l'œuvre de Raoul Castex, cf. Hervé Coutau-Bégarie, La puissance maritime, op. cit.

(26) Le n°3/1995 de la revue Stratégique, publié par l'Institut de stratégie comparée chez Economica, est consacré à la stratégie aérienne.

(27) Cf. Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Calmann-Lévy, 1962 (réédité en 1988), p. 214.

(28) Dans sa postface au Terre et Mer de Carl Schmitt (Le Labyrinthe, 1985), intitulée «La thalassopolitique», Julien Freund emploie le terme de “géocentrisme” pour souligner le caractère excessivement tellurique de certaines analyses géopolitiques.

(29) Cf. Yves Lacoste, «Les géographes, l'action et le politique», in Hérodote n° 33-34, 2°-3° trimestres 1984.

(30) Dans le n°43 de la revue Géopolitique (automne 1993), Paul-Marc Henry se demandait si l'humanité mourrait de faim ou de soif (p.42-43). Le premier terme de l'alternative n'est pas exclu, la sécheresse (40% des terres émergées) et l'épuisement des sols menaçant la sécurité alimentaire mondiale. Ainsi les chercheurs du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) en appellent-ils à une croisade agricole (réunion de Lucerne, 9-10 février 1995). Mais 1a réussite de cette croisade —mal choisi, ce terme laisse à penser qu'il s'agit de persévérer dans la logique productiviste de l'agriculture moderne— est conditionnée par la maîtrise de l'eau. Et la fonte des glaces de l'Arctique, les cyclones, les inondations —tous phénomènes manifestant, au même titre que la désertification, la réalité de déséquilibres climatiques provoqués par le modèle productiviste— ne doivent pas nous abuser. Selon P. M. Henry, “l'humanité entière (...) est entrée dans un cycle de rareté et de cherté concernant l'élément sans lequel la vie disparaîtrait de la surface de la terre”. Les faits sont probants. En apparence l'eau abonde; l'hydrosphère, soit la quantité totale d'eau, est de 1,4 milliards de km3. Mais l'eau douce ne représente que 2% de ce chiffre, dont les 3/4 à l'état solide: inlandsis, icebergs, glaciers. En définitive, seules les eaux continentales, superficielles et souterraines, sont aisément accessibles. Et elles sont inégalement réparties: 1/5° des terres émergées ne dispose d'aucune ressource fluviale propre et dépend de nappes phréatiques et de fleuves allogènes. Les ressources en eau sont donc limitées mais les besoins des sociétés humaines ne cessent de croître. Ils devraient tripler dans le quart de siècle à venir, ceci s'expliquant par la croissance démographique du Sud, le développement des “pays émergents” et la diffusion du mode de vie occidental. En conséquence, l'eau est une ressource stratégique, enjeu et moyen de géopolitiques antagonistes. Leur champ d'application délimite des aires hydro-conflictuelles, la plus “chaude” étant le Moyen-Orient. Deux puissance hydrauliques régionales, Israël et la Turquie —la première s'est assurée la maîtrise le Jourdain, les aquifères de Cisjordanie, le lac de Tibériade et ses sources; la seconde contrôle les sources du Tigre et de l'Euphrate, au grand dam de la Syrie et de l'Irak—, dominent la région. D'autres zone hydro-conflictuelles existent. L'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie rivalisent d'intérêt pour le Nil. Aux confins du Sahel, le Sénégal et la Mauritanie s'affrontent autour du fleuve Sénégal. L'Asie des moussons n'est pas épargnée: Inde et Bangladesh s'y disputent le Gange et le Brahmapoutre; Inde et Pakistan, le bassin de l'Indus. En Amérique du Nord, entre les Etats-Unis et le Mexique, le partage et l'utilisation des eaux du Rio Grande et de la nappe souterraine transfrontalière ne vont pas sans problème. Enfin, l'Europe compte aussi des zones hydro-conflictuelles. On connaît par exemple le différend entre Hongrois et Slovaques, relatif au Danube. Du moins ces deux pays ont-ils eu la sagesse de s'adresser à la Cour internationale de justice de La Haye. Ressource vitale, l'eau est donc un enjeu universel et des “guerres de l'eau” ne sont pas à exclure. Un autre mode de développement s'impose, faute de quoi le siècle à venir pourrait bien être celui des affrontements géo-planétaires.

00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, modernité, postmodernité, philosophie, synergies européennes, europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 19 novembre 2009

La geopolitica nascosta dietro la guerra bidone degli Stati Uniti in Afghanistan

La geopolitica nascosta dietro la guerra bidone degli Stati Uniti in Afghanistan

La geopolitica nascosta dietro la guerra bidone degli Stati Uniti in Afghanistan

di F.William Engdahl

da mondialisation.ca / http://www.italiasociale.org/

Traduzione a cura di Stella Bianchi - italiasociale.org

Uno degli aspetti più rilevanti e diffusi del programma presidenziale di Obama negli Stati Uniti è che poche persone nei media o altrove mettono in discussione la ragione dell’impegno del Pentagono nell’occupazione dell’Afghanistan.

Esistono due ragioni fondamentali e nessuna delle due può essere apertamente svelata al grande pubblico.

Dietro ogni ingannevole dibattito ufficiale sul numero delle truppe necessarie per “vincere” la guerra in Afghanistan, se 30.000 soldati siano più che sufficienti o se ce ne vorrebbero almeno 200.000, viene celato lo scopo reale della presenza militare statunitense nel paese perno dell’Asia centrale

Durante la sua campagna presidenziale del 2008, il candidato Obama ha anche affermato che era l’Afghanistan, e non l’Irak, il luogo in cui gli Stati Uniti dovevano fare la guerra.

Qual’era la ragione?Secondo lui era l’organizzazione Al Qaeda da eliminare ed era quella la vera minaccia per la sicurezza nazionale.Le ragioni del coinvolgimento statunitense in Afghanistan comunque sono completamente differenti.

L’esercito Usa occupa l’Afghanistan per due ragioni: prima di tutto lo fa per ristabilire il controllo della più grande fornitura mondiale di oppio nei mercati internazionali dell’eroina e in secondo luogo lo fa per utilizzare la droga come arma contro i suoi avversari sul piano geopolitico, in particolare contro la Russia.

Il controllo del mercato della droga afghana è fondamentale per la liquidità della mafia finanziaria insolvente e depravata di Wall Street.

La geopolitica dell’oppio afghano.

Secondo un rapporto ufficiale dell’Onu, la produzione dell’oppio afghano è aumentata in maniera spettacolare dalla caduta del regime talebano nel 2001.

I dati dell’Ufficio delle droghe e dei crimini presso le Nazioni Unite dimostrano che c’è stato un aumento di coltivazioni di papavero durante ognuna delle ultime quattro stagioni di crescita(2004-2007) rispetto ad un intero anno passato sotto il regime talebano.

Attualmente molti più terreni sono adibiti alla coltura dell’oppio in Afghanistan rispetto a quelli dedicati alla coltura della coca in America Latina.

Nel 2007 il 93% degli oppiacei del mercato mondiale provenivano dall’Afghanistan.E questo dato non è casuale.

E’ stato dimostrato che Washington ha accuratamente scelto il controverso Hamid Garzai che era un comandante guerriero pashtun della tribù Popalzai il quale è stato per molto tempo al servizio della Cia e che, una volta rientrato dal suo esilio dagli Stati Uniti è stato costruito come una mitologia holliwoodiana, autore della sua”coraggiosa autorità sul suo popolo”.

Secondo fonti afghane,Hamid Garzai è attualmente il “padrino” dell’oppio afghano.

Non è affatto un caso che è stato ed è ancora a tutt’oggi l’uomo preferito da Washington per restare a Kabul.

Tuttavia , anche con l’acquisto massiccio dei voti,la frode e l’intimidazione, i giorni di Garzai come presidente potrebbero finire.

A lungo , dopo che il mondo ha dimenticato chi fosse il misterioso Osama Bin Laden e ciò che Al Quaeda, rappresentasse-ci si chiede ancora se questi esistano veramente- e il secondo motivo dello stanziamento dell’esercito Usa in Afghanistan appare come un pretesto per creare una forza d’urto militare statunitense permanente con una serie di basi aeree fissate in Afghanistan.

L’obiettivo di queste basi non è quello di far sparire le cellule di Al Qaeda che potrebbero esser sopravvissute nelle grotte di Tora Bora o di estirpare un “talebano”mitico, che, secondo relazioni di testimoni oculari è attualmente composto per la maggior parte da normali abitanti afgHani in lotta ancora una volta per liberare le loro terre dagli eserciti occupanti, come hanno già fatto negli anni

80 contro i Sovietici.

Per gli Stati Uniti, il motivo di avere delle basi afghane è quello di tener sotto tiro e di essere capaci di colpire le due nazioni al mondo che messe insieme, costituiscono ancora oggi l’unica minaccia al loro potere supremo internazionale e all’America’s Full Spectrum Dominance (Dominio Usa sotto tutti i punti di vista) così come lo definisce il Pentagono.

La perdita del “Mandato Celeste”.