samedi, 14 février 2026

Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien

Métaphysique de la guerre: l’Occident comme pétrification du Logos contre le Katechon eurasien

Martin Kovac

Source: https://www.facebook.com/martin.kovac.3511

Fissure ontologique au cœur du Monde

La guerre que nous observons sur le plan physique (Hylé – la matière) n’est pas simplement un affrontement d’intérêts nationaux ou de stratégies géopolitiques. C’est une résonance nécro-mantique, une ombre matérielle projetée par une fracture géante vieille de mille ans dans la noosphère de l’humanité. Ce que nous appelons « Occident » et « Orient » ne sont pas des directions géographiques, mais deux systèmes opérationnels fondamentaux inscrit dans la réalité, qui ont perdu la capacité de partager un protocole commun de l’Être.

1. L'OUEST : Architecture du Contrat et Désacralisation (Domination du Logos)

L’ontologie occidentale, issue du droit romain et de la définition scolastique de Dieu, est une structure linéaire et contractuelle. En introduisant le Filioque (l’Esprit qui procède du Fils), l’Occident a rationalisé le Mystère. L’Esprit est devenu compréhensible, donc manipulable par la raison humaine (Ratio).

- Conséquence pour la réalité: le monde est devenu un « projet » à achever. La sacralité a été séparée du profane, ce qui a permis l’émergence de la science et de la technique – des outils pour dominer la matière.

- Manifestation géopolitique: la civilisation occidentale est une technocratie expansive. Son essence est le Progrès (le mouvement en avant dans le temps). La paix est pour elle un état où les « Règles » (Contrat) sont respectées. Quiconque refuse ces règles n’est pas seulement un ennemi, mais une « erreur dans le code » qu’il faut corriger (démocratiser, éduquer, intégrer). Le modèle occidental est centripète – il veut transformer le monde entier à son image par la standardisation.

2. L'EST : Architecture de l’Icone et du Katechon (Domination du Noos)

L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).

L’ontologie orientale, enracinée dans la mystique byzantine et le palamisme (ou théologie palamite), perçoit la réalité comme cyclique et organique. En rejetant la rationalisation de l’Esprit, Dieu (et le sens du monde) demeure un Mystère, accessible non par analyse, mais uniquement par participation (Theosis).

- Conséquence pour la réalité: le monde n’est pas une machine à améliorer, mais une «Icône» à vénérer et à protéger. Le temps n’est pas un progrès, mais une entropie (déchéance), à laquelle il faut résister.

- Manifestation géopolitique: la civilisation orientale (Eurasie) est comprise comme le Katechon – «Celui qui retient» (l’arrivée de l’Antichrist/du Chaos). Son essence est la Tradition (l’arrêt du temps). La paix n’est pas la conformité aux règles, mais un état de Symphonie (harmonie spirituelle), souvent acquis par la souffrance ou la soumission à une hiérarchie. La guerre pour l’Orient n’est pas un échec diplomatique, mais une fièvre métabolique nécessaire pour brûler une infection étrangère (modernisme, libéralisme) qui menace l’âme de l’organisme.

COLLISION MORTELLE : La confrontation entre le Temps et l’Éternité

La tragédie du moment présent réside dans le fait que ces deux systèmes ont perdu leur langage commun.

- Pour l’Occident, l’Orient est une anomalie pathologique — un vestige archaïque et irrationnel du passé qui refuse la «fin de l’histoire» et le bonheur du consommateur. L’Occident y voit la Tyrannie.

- Pour l’Orient, l’Occident est une hérésie ontologique – une machine froide qui dévore les âmes, brise les familles et les clans en atomes (individus), et remplace Dieu par un Algorithme. L’Orient y voit l’Apocalypse.

En Ukraine et dans d’autres lignes de fracture, nous voyons non pas une lutte pour le territoire, mais une collision de deux métaphysiques. C’est une guerre entre la Forme (l’Occident), qui cherche à imposer un ordre au monde, et l’Énergie (l’Orient), qui se défend contre la pétrification. Jusqu’à ce que cette union alchimique de ces principes – la guérison du schisme entre la Tête (Logos) et le Cœur (Noos) – ait lieu, le Hylé (la matière) continuera de saigner. Le monde est malade parce que ses deux hémisphères se battent pour contrôler le corps, tandis que l’âme reste silencieuse au milieu du feu croisé.

RETRAITE DU LOGOS ET RETOUR DU JUGE

La chute occidentale sous la gravité de la Loi

Le paradoxe du cercle civilisateur occidental en 2026 est qu’il, dans son orgueil de «progrès» et de «liberté», revient inconsciemment dans le temps. L’Occident, né du mystère de l’Évangile — donc de la radicale surmontée de la loi par l’amour et la grâce — a abandonné cette source fondamentale. Dans sa quête de sécularisation et de rationalisation, il a effectué un changement ontologique fatal: il a rejeté le Christ (le Pardonneur) et a inconsciemment réinstallé l’archétype de l’Ancien Testament dans sa forme la plus rigide et pharisienne.

a) Hypertrophie de la Loi et atrophie de la Grâce

La société occidentale est devenue une Communauté du Contrat, pas du Spiritus.

- Diagnostic: l’Évangile a apporté au monde le concept de Metanoia (changement de mentalité) et de Pardon. Le pardon est la seule force capable de briser la chaîne causale de la culpabilité et de la punition (karma). Cependant, avec la «mort de Dieu», l’Occident a perdu la verticale d’où vient la grâce.

- Manifestation: ce qui reste, c’est la Loi horizontale. Le libéralisme moderne, la correction politique et la «cancel culture» ne sont pas des expressions de tolérance, mais de nouveaux Lévitiques séculiers. Ce sont des codes de pureté. Quiconque touche à la «propreté» (mauvaise opinion, péché historique) est rituellement exclu de la société. Il n’y a pas de pénitence, seulement une élimination ou une ostracisation sociale. L’Occident est devenu un Grand Inquisiteur, tenant dans sa main l’épée des lois et des droits de l’homme, mais sans Caritas (Amour) dans le cœur.

b) Mécanisation de la Justice: Œil pour œil, sanction pour sanction

La perte de l’aspect évangélique a replongé l’Occident dans la causalité.

- Piège ontologique: sans le principe de la Grâce, la réalité devient un mécanisme impitoyable de «flux et reflux». La géopolitique et la politique intérieure occidentale fonctionnent selon le principe de la rétribution. C’est un retour à la Lex Talionis archaïque, mais sophistiqué par le langage bureaucratique des tribunaux internationaux.

- Conséquence: l’Occident ne sait plus guérir, il ne sait que juger. Face à l’Orient (et au reste du monde), il agit comme un Procureur qui lit une liste d’infractions et réclame satisfaction. En cela, il se prive de la possibilité d’être le «Sel de la Terre». Le sel conserve et donne du goût; l’Occident est devenu une acide qui veut tout ronger jusqu’à ce que tout corresponde à la norme.

c) La cristallisation du Cœur: la fin de l’histoire du Salut

En absolutisant les «Règles» (rules-based order), l’Occident s’est enfermé lui-même dans l'Hylé (la matière) et le Logos (la raison), mais s’est coupé du Pneuma (l’Esprit).

- Effondrement: une société qui a remplacé l’Amour du prochain par l’obligation envers le système tend inévitablement vers le totalitarisme. Il s’agit d’un totalitarisme du «Bien», mais défini par des juristes et des technocrates, pas par des saints. L’Occident construit un «Palais de Cristal» — parfaitement transparent, hygiénique, sûr, mais froid et sans vie.

- Diagnostic final: l’Occident meurt par sous-nutrition spirituelle. Il a échangé la liberté inconfortable et risquée de l’Évangile contre la cage sécurisante mais étouffante de la Loi. Il devient ce contre quoi Christ a autrefois lutté: un temple où l’on marchandise la culpabilité, où la lettre de la loi tue l’Esprit. Et tant que l’Occident ne retrouvera pas la force de la Grâce — c’est-à-dire la capacité de voir, au-delà des contrats et des normes, le vivant — sa construction civilisationnelle s’effondrera sous le poids de sa propre justice impitoyable.

17:42 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : orient, occident, philosophie, tradition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Maître et esclave : l'erreur fatale de Marx - Pourquoi Marx a mal compris Hegel

Maître et esclave : l'erreur fatale de Marx

Pourquoi Marx a mal compris Hegel

Alexander Douguine

Alexander Douguine soutient que Marx a mal interprété Hegel, confondant une structure éternelle de la conscience avec un problème historique qui pouvait être aboli.

Le modèle de la relation entre le maître et l'esclave a été examiné en détail par Hegel. Il comporte un aspect intéressant. En fait, Marx a construit sa doctrine de la révolution sur ce passage précis. Le maître lutte, préférant la mort et la liberté (c'est-à-dire que pour lui, la liberté et la mort ne font qu'un), tandis que l'esclave choisit non pas la liberté, mais l'esclavage et la vie. Celui qui choisit la vie choisit l'esclavage ; celui qui choisit la mort choisit la liberté. Ainsi, la mort, la liberté et la maîtrise forment un côté, tandis que la vie, la survie, la production matérielle, le traitement des êtres et l'esclavage forment l'autre.

De cette manière, deux types philosophiques émergent. Notez que nous parlons de types philosophiques. Bien sûr, la tentation est immédiate d'appliquer cela à la sociologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie, à la structure de la société et aux classes. C'est exactement ce qu'a fait Marx : il a posé l'existence de maîtres et d'esclaves et l'idée d'un soulèvement des esclaves. Le marxisme repose sur le postulat que l'esclave n'a pas de conscience propre et que, par conséquent, les masses exploitées de la société féodale (ou d'une société encore plus ancienne) ne vivent pas selon leur propre conscience, mais selon celle de la classe dominante. Elles ne se connaissent pas elles-mêmes et ne prennent conscience d'elles-mêmes qu'à travers la conscience des maîtres. Elles manquent de conscience de soi, tandis que les maîtres en sont dotés.

Hegel poursuit en disant que dans la lutte contre la mort, et dans les luttes de la mort elle-même avec ses reflets et ses échos, le maître n'atteint pas l'immortalité au sens plein du terme, bien que ce soit précisément ce qu'il recherche. Au lieu de cela, il acquiert l'esclave. Celui qui s'est enfui loin de lui, qui n'a pas pu supporter son vide et son regard, devient sa proie. Et l'esclave, devenu esclave, a la possibilité de ne pas regarder son maître dans les yeux, de baisser le regard, c'est-à-dire de ne pas regarder la mort en face, et il gagne ainsi la vie, bien qu'il ne soit plus libre. Et que signifie la liberté ? Pour Hegel, la liberté est la conscience de soi, et seule la conscience de soi est liberté. Celui qui est libre est conscient de sa propre conscience — Selbstbewußtsein. Celui qui n'est pas libre ne reconnaît pas son individualité: c'est précisément cela, le manque de liberté. La liberté n'a pas d'autres paramètres. La position sociale, par exemple celle des classes dépendantes exploitées ou des classes dominantes, n'est que la conséquence de la réalisation de certaines orientations et mouvements philosophiques qui se produisent au sein du sujet. Le sujet qui insiste jusqu'au bout sur sa conscience de soi périt ou devient dominant. Le sujet qui échappe à cette résistance, qui s'en retire, grossit les masses, comme le croyaient les Sarmates polonais ou les adeptes hongrois de l'idéologie scythe.

En philosophie, en particulier dans la philosophie hégélienne, tout cela est irréprochable. Bien sûr, en histoire, en sociologie et en anthropologie, on peut trouver des exemples qui confirment ou réfutent cette théorie. Il n'y a pas de projection directe de ces principes sur l'histoire des sociétés humaines. Pourtant, ces observations profondes nécessitent une réflexion approfondie ; elles ne doivent pas être appliquées immédiatement. Marx a tenté de les appliquer, mais dès qu'il s'est légèrement trompé dans les subtilités des modèles philosophiques, ne parvenant pas à mener à bien la réflexion de Hegel, nombre de ses notions sur la nature sociale des processus qui se déroulent dans la société humaine à travers l'histoire se sont révélées incorrectes et erronées.

La dialectique hégélienne de l'esclave et du maître concerne avant tout les structures de l'Esprit subjectif. On peut en tirer

- les conclusions tirées par Marx,

- les conclusions tirées par Gentile,

- et les conclusions tirées par Heidegger.

Si la topographie philosophique est correcte, elle possède un nombre illimité d'applications, de versions, de nuances, de réfutations et de confirmations. En même temps, elle est entièrement indépendante de ses aspects appliqués. La vérité de la philosophie n'est pas vérifiée par l'expérience, mais par une immersion totale dans ses structures et par l'habileté à les naviguer librement, en les corrélant prudemment avec d'autres systèmes métaphysiques.

En tout état de cause, quiconque renonce à la liberté renonce à la conscience de soi. Et quiconque renonce à la conscience de soi est immédiatement placé à la périphérie de la société, ce qui est logique. La conscience de l'esclave est dirigée vers l'extérieur, vers le monde sensoriel, vers les sensations, vers cette apparence (Schein) qui se fait passer pour l'être. Pas vers les phénomènes eux-mêmes, car les phénomènes résident dans le maître, et pour les atteindre, il faut d'abord briser l'immense pouvoir du négatif.

En général, la phénoménologie est l'affaire des maîtres, car affronter le mouvement de la pensée – en particulier la réflexion, le mouvement de la conscience vers elle-même – signifie, pour Hegel, acquérir l'expérience du contact avec la sphère du premier monde suprasensible, où le phénomène se révèle comme phénomène : Erscheinung als Erscheinung. Seul le maître peut se permettre cela, car il évolue vers sa propre maîtrise en lui-même. Puisque l'Erscheinung en tant que phénomène est l'affaire du sujet, la phénoménologie elle-même est l'affaire des maîtres, et non des esclaves. L'affaire des esclaves est la perception sensorielle, la conscience sans conscience de soi. L'esclave philosophique est destiné à être un instrument, une zone intermédiaire au sein de la culture humaine, un territoire frontalier entre le centre magistral et le monde de l'extériorité, une zone d'objectivité négative qui se désintègre et se disperse à mesure qu'elle s'éloigne du centre de la subjectivité radicale, le long des rayons dispersés des essences en déclin.

Ainsi, le maître, ayant acquis l'esclave, se concentre sur le contenu intérieur de la conscience, sur l'aperception, sur la réduction phénoménologique, sur le problème de la culture du sujet radical et royal. L'esclave, en revanche, est envoyé à la périphérie de la conscience afin d'organiser l'expérience sensorielle. Là, il passe à une interaction directe (pour parler en termes kantiens) avec les formes a priori de la sensibilité, avec l'espace et le temps, avec les aspects les plus externes de l'être. L'Esclave produit des choses parce qu'il les cultive. Bien sûr, il est le porteur d'une conscience importante et rationnelle. Il arrange et ordonne les choses ; il les produit, tandis que le Maître se contente de les consommer ou de les détruire. L'Esclave fournit la chose au Maître afin qu'elle cesse d'exister. Le Maître dit : « Apportez-moi ceci ou cela ; je vais maintenant le consommer ou le détruire. » Le maître consomme tout ce qu'il souhaite, puisqu'il apparaît effectivement comme le destructeur de tout ce qui existe et qu'il ne crée pas lui-même. L'esclave crée tout ; le maître ne fait qu'anéantir. Que ce soit dans la guerre, vers laquelle il est naturellement attiré, ou en dehors de la guerre, le maître est engagé dans la destruction. L'idée naïve selon laquelle le maître doit être gentil, aider ses ouvriers (ou ses travailleurs) à peindre les murs, par exemple, est peu réaliste. Le maître ne doit se préoccuper de rien ; il doit être absolument libre de toute prescription, et surtout des prescriptions de ce que pensent les esclaves, car les esclaves doivent faire ce que le maître leur dit, plutôt que de s'adresser à lui avec leurs propres considérations.

Telle est la dialectique de l'esclave et du maître. On peut également observer leur relation différente à la production : ce que le maître détruit ou consomme, l'esclave le crée. Cela a impressionné Marx, qui a décidé qu'à un moment donné, le maître rassemblerait de nombreux esclaves (une classe entière), les assujettirait et ne consommerait que ce qu'ils produisaient. En conséquence, à un moment donné, le maître deviendrait dépendant des esclaves, car s'il n'avait rien à détruire – c'est-à-dire à consommer –, il disparaîtrait, périrait. Il s'avérerait alors que les esclaves, inutiles en eux-mêmes, étaient devenus indispensables à sa survie.

Pourtant, même si nous admettons que cela ne se produira pas (contrairement à Marx) et que la conscience de soi du maître devienne une conscience de soi absolue, ne dépendant de rien, y compris de la classe des esclaves qui lui fournit son contenu ontique, elle deviendrait une concentration de négativité noire, une négation radicale anéantissant tout ce qui existe. Même l'illusion du nicht-Ich ne subsisterait plus, et par conséquent, il n'y aurait plus de monde subordonné, servile, soumis à la destruction par la conscience, c'est-à-dire à la compréhension ou à la connaissance.

Chez Hegel, la discussion porte sur la structure de la conscience qui nous est donnée de manière synchronique. Les phases de la bataille entre deux consciences de soi – la lutte héroïque avec la mort et la désertion qui transforme le guerrier en esclave, la préférence pour la vie au prix du renoncement à la conscience de soi – sont décrites comme séquentielles. Pourtant, dans la structure de Hegel, elles sont synchrones. Il s'agit de moments structurels dans le domaine de la conscience. Il serait tout à fait erroné d'interpréter cela du point de vue de la succession temporelle. Ce qui est présent ici est une séquence logique, et non chronologique ou diachronique. Supposer, comme l'a fait Marx, qu'un moment viendra où le maître deviendra trop dépendant de l'esclave, que la conscience de soi de l'esclave s'éveillera et qu'il se rendra compte que le maître ne peut ni manger ni boire sans lui, et que l'esclave, entrant dans sa conscience, détruira le maître et sa volonté nihiliste, mettra fin à ses efforts pour consommer et anéantir, et créera un monde magnifique pour les travailleurs du socialisme et du communisme, est théoriquement possible. Le libéral hégélien Kojève voyait la résolution de la dialectique maître-esclave dans la société civile, bien que Hegel lui-même ne la considérait possible que dans un État pleinement réalisé du futur, dans une monarchie constitutionnelle.

Néanmoins, sans une analyse structurelle minutieuse de la conscience et une compréhension claire de la nature de la conscience de soi, nous risquons d'obtenir non pas un hégélianisme authentique, mais un hégélianisme inversé, un hégélianisme renversé. L'idée de Marx selon laquelle la conscience prolétarienne reconnaîtra la dépendance du maître vis-à-vis des travailleurs, rejettera la conscience de soi empruntée au maître, renversera le pouvoir des classes exploiteuses et construira une société sans négation, sans conscience négative, fondée sur la pure constructivité et la sensibilité, sans ce sujet maître terrifiant qui constituait l'essence du problème fondamental dans la relation entre l'esclave et le maître, découle d'une compréhension profondément erronée (voire d'un rejet pur et simple) de l'Esprit subjectif et de ses structures, sans parler du Sujet radical.

En fin de compte, si nous adoptons la position de Marx et prenons le parti de l'esclave qui cherche à se libérer du maître, cela revient à reconnaître que la conscience ne peut exister que comme sa propre périphérie sans centre — qu'il n'y a pas de centre du tout et qu'il n'en faut pas, puisqu'il n'en émane que diverses impulsions terribles, dont la principale est la mort. La logique des marxistes est la suivante : si l'on ignore le contenu intérieur de la conscience et que l'on s'accroche à l'être extérieur — ou même plus loin encore, dans le domaine de « l'attitude naturelle » de Husserl, au-delà des limites de la conscience —, alors seulement le bonheur, l'immortalité et l'égalité peuvent être atteints, et le Moyen Âge, l'exploitation et la domination peuvent prendre fin pour toujours. En poussant cette logique jusqu'à sa conclusion, nous arrivons à la conclusion que dans un tel cas, il ne resterait non seulement aucune philosophie et aucun sujet radical, mais finalement aucun être humain.

Il est donc extrêmement important de concevoir toutes les phases et étapes de la formation du couple Maître (en tant que sujet et porteur de conscience de soi) et Esclave (en tant que porteur de conscience subordonnée) comme une configuration immuable – en un certain sens « éternelle » – de la structure anthropologique. En ce sens, un Hegel compris (lu) de manière synchronique peut s'appliquer aussi bien aux sociétés anciennes, médiévales que modernes. Parfois, cela apparaît de manière évidente, parfois sous une forme voilée (par exemple, à travers diverses procédures de la société civile, où l'on ne rencontre plus de revendication directe de maîtrise absolue), mais la domination elle-même – et Marx a tout à fait raison sur ce point ! – ne disparaît pas dans la démocratie et la société civile, dans le capitalisme ; au contraire, elle ne fait que devenir plus totale. En tout état de cause, si l'on examine de près ces sociétés, l'axe maître/esclave se révèle inévitablement. Derrière toutes les revendications d'égalité de la démocratie moderne – que les esclaves ont enfin pris le pouvoir et aboli les hiérarchies, qu'il n'y a plus de maîtres au-dessus d'eux et que, par conséquent, les esclaves ne sont plus des esclaves mais des membres respectés de la « société civile » – se cache une réalité tout autre, beaucoup plus proche du couple hégélien. Les élites dirigeantes de la démocratie – en particulier dans le contexte de la mondialisation – s'efforcent plus que jamais d'exercer un contrôle total sur la conscience des masses, en y projetant leur volonté, en la chargeant de faux substituts et en « annulant » sans pitié toute tentative des masses de s'éveiller et de remettre en question l'idéologie dominante (le plus souvent libérale ou libérale de gauche). Dans la société libérale, une autre édition du Maître remplace la classe dirigeante : il porte un nom différent, a une apparence différente, est d'un style nouveau. Pourtant, la domination ne peut être abolie sans abolir l'être humain, sans détruire la société, sans annuler la pensée et la philosophie. L'absence de domination nécessiterait l'absence de l'humain.

Le postmodernisme, ou le courant posthumaniste dans la culture, arrive progressivement à une conclusion aussi radicalement égalitaire. La libération de la hiérarchie est possible en même temps que la libération de l'humain. Là où il y a un être humain, la différenciation entre l'esclavage et la maîtrise apparaîtra inévitablement à un certain niveau, même au sein d'une seule et même entité. D'où la verticalité de l'humain ; d'où la domination de l'esprit (la tête) sur les autres organes. En effet, tout ce qui touche à l'humain est l'histoire de la dialectique de l'esclave et du maître, qui, en principe, n'a pas subi de changements majeurs tout au long de l'existence de l'humanité. Oui, elle se déploie sous différentes formes et combinaisons, mais les maîtres et les esclaves — sous diverses formes, combinaisons, sous différents masques, avec différents modèles d'institutionnalisation — existent toujours, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non. Les esclaves peuvent ne pas se douter qu'ils sont esclaves, mais les maîtres agissent toujours avec une image plus responsable, même s'ils la dissimulent souvent, la déforment ou même nient son existence.

A. G. Douguine, La phénoménologie de Hegel — Une expérience d'interprétations transversales, Projet académique, Moscou, 2024.

15:55 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, hegel, karl marx, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 février 2026

La dictature des libéraux

La dictature des libéraux

par Diego Fusaro

Source: https://socialismomultipolaridad.blogspot.com/2026/02/la-dictadura-de-los-liberales.html

Argent créé à partir de rien et exploitation: la dictature financière des seigneurs apatrides de la notation

Sur la base de la nouvelle alchimie bancaire, qui transforme le papier imprimé en or et, en outre, en chaînes inoxydables de l'endettement, la classe liquide-financière des seigneurs de la globocratie sans frontières a acquis le monopole de la creatio ex nihilo de la monnaie et de la notation (c'est-à-dire du montant que les entités publiques ou privées paient pour obtenir de l'argent). Le monde entier est endetté envers la classe dominante pour la simple raison que l'on progresse en accumulant des intérêts. La virtualisation luciférienne de la turbofinance a en effet conduit à la création, ex nihilo, d'immenses valeurs comptables, mais sans fondement réel, ainsi qu'à des bulles immobilières et boursières, à des effondrements et à des récessions. Ainsi, profitant des actifs toxiques et de la fraude financière évidente, le Seigneur mondial-élitiste renforce de plus en plus sa domination sur le Serviteur national-populaire appauvri : grâce à son propre pouvoir, il impose aux gouvernements ses propres choix, en finançant certaines politiques spécifiques et en en définissant d'autres.

Plus précisément, la classe usurière au pouvoir épuise et dirige l'État à l'aide des leviers de la dette et des notations : ainsi, les politiques sont dictées par les marchés spéculatifs. Elle hégémonise également progressivement la recherche scientifique, l'éducation et la juridiction.

Le mystère du grand commerce bancaire réside dans le fait que les banques perçoivent des intérêts sur de l'argent qui n'est pas réellement disponible et prétendent le prêter en ouvrant des crédits comptables à un coût qui, en fait, est nul pour elles. La classe turbo-financière des mondialisateurs et des banquiers, qui apparaissent et agissent de plus en plus comme les détenteurs du monopole planétaire de l'argent, génère de l'argent ex nihilo et, à travers lui, retire le pouvoir d'achat de la société sans rien donner en échange : elle le rectifie, le prête avec intérêts, puis se le fait rembourser avec de l'argent produit par le travail de la classe dominée par le peuple national.

Dans cette perspective, où les mauvaises entreprises transfèrent les coûts vers la communauté et déversent les actifs de l'entreprise dans de nouvelles entreprises qui sont rapidement privatisées, il est clair comme le jour que les banques ne se limitent pas à servir d'intermédiaires dans l'épargne et à exercer le crédit. Elles créent également de l'argent. Ce que l'on appelle la « seigneurie » consiste en un tel geste de prise de pouvoir d'achat de la richesse réelle en l'absence d'une valeur réelle donnée en échange. Il s'agit, en d'autres termes, du pouvoir d'émettre de la monnaie dont le pouvoir d'achat est indépendant de sa propre valeur.

Comme nous le savons, à ses débuts, le capital s'est constitué sur la base de « l'accumulation primitive », décrite dans le chapitre XXIV du premier livre du Capital. Le nouveau capitalisme totalitaire absolu connaît aujourd'hui une sorte de seconde accumulation primitive, d'origine financière.

Comme nous le savons, à ses débuts, le capital s'est constitué sur la base de « l'accumulation primitive », décrite dans le chapitre XXIV du premier livre du Capital. Le nouveau capitalisme totalitaire absolu connaît aujourd'hui une sorte de seconde accumulation primitive, d'origine financière.

Il ne se concentre plus sur l'expropriation forcée des terres communales, mais sur l'émission de nouvelle monnaie ex nihilo par les seigneurs de la bancocratie et du core business [activité principale] et, de cette manière, ils acquièrent unilatéralement pour eux-mêmes un pouvoir d'achat de biens et de services sur le marché, à partir duquel ils exercent leur pouvoir. Si la première accumulation a été violente, celle-ci est silencieuse et anonyme, mais non moins tragique dans ses effets. C'est la seule façon d'expliquer la crise américaine de 2007, ainsi que - pour nous limiter à l'Italie - la perte d'environ 40% du pouvoir d'achat du peuple italien avec le passage de la lire à la monnaie unique, l'euro. Cet aspect révèle en outre que la mondialisation est aussi – et non pas secondairement – un processus par lequel la production de biens et de services se traduit par une dépendance monétaire et créditrice envers un système bancaire privé de plus en plus post-national.

La prophétie (néfaste) de Karl Marx sur le capitalisme financier actuel

Dans le troisième livre du Capital, le philosophe allemand avait anticipé l'établissement d'une nouvelle aristocratie financière composée d'usuriers et de parasites vivant grâce à des escroqueries bancaires et à des vols légalisés.

Le troisième livre du Capital de Karl Marx anticipe ce qui a été réalisé dans le cadre du nouvel ordre mondial après 1989, à savoir la mise en place d'une nouvelle aristocratie financière composée d'usuriers et de parasites qui vivent grâce à des escroqueries bancaires et à des vols légalisés. C'est ainsi que Marx écrit à propos de la création financière du capital :

« Elle reproduit une nouvelle aristocratie financière (neue Finanzaristokratie), une nouvelle catégorie de parasites sous la forme de concepteurs de projets, de fondateurs et de simples directeurs nominaux ; tout un système de fraude et de tromperie lié aux fondations, aux émissions d'actions et au commerce des actions. »

Marx suit en effet comment le passage de la société industrielle à la société financière se caractérise également par le passage de la richesse productive et entrepreneuriale à la richesse parasitaire et au vol propres au « capitalisme financier », comme l'appelait Luciano Gallino. Chassée par la Révolution française et la bourgeoisie industrielle, l'aristocratie féodale s'est relevée sous la forme sans précédent de l'aristocratie financière évoquée par Marx, désormais installée au pouvoir dans le cadre du capitalisme absolu et financier après 1989. Claudio Tuozzolo l'a souligné dans son essai « République : travail, décroissance ou finance ? Marx et le capitalisme des revenus financiers » (2013), auquel nous faisons référence ici.

Il n'y a plus de travail, mais le revenu redevient l'axe du mode de production néo-féodal du capitalisme flexible. Selon les termes de Marx à propos de l'aristocratie financière, « le profit se présente exclusivement sous forme de rente » et « le profit total est empoché uniquement sous forme d'intérêts, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une simple compensation pour la propriété du capital ». La différence entre le capitalisme industriel et le capitalisme financier, qui ne s'est concrétisée que récemment, est déjà clairement soulignée par Marx, qui montre comment, avec le capitalisme financier, la classe moyenne et le monde des affaires finissent par se dissoudre.

Si, en effet, dans le capitalisme entrepreneurial, le capital est « la propriété privée des producteurs individuels », avec l'avènement de l'économie financiarisée, il se produit une séparation entre la propriété et les producteurs : la conséquence paradoxale est que, selon les termes de Marx, au sein même de la production capitaliste, on assiste à « l'annulation de l'industrie capitaliste privée ». Le producteur capitaliste est désormais remplacé par le spéculateur financier : si le premier risquait son propre capital accumulé, le second risque une propriété qui ne lui appartient pas et affirme que « d'autres épargneront pour lui ».

Au sommet de la dynamique d'absolutisation et d'autonomie de l'économie en tant que processus autoréférentiel, le capitalisme financier de la phase absolue ne repose plus, comme l'écrit, sur « les individus réellement actifs dans la production, du gestionnaire au dernier journalier ». Ces derniers sont utilisés par l'économie financière comme ses outils, comme des fonctionnaires de la croissance infinie de la valeur : ils se contrôlent mutuellement et sont soumis à des sanctions inflexibles, articulées contre quiconque ne remplit pas au mieux sa fonction d'agent de valorisation. Le capital dévore ses propres agents.

Le capital gagne parce qu'il nous demande d'être le pire de nous-mêmes

La réalité dépasse souvent la fantaisie. À partir de 1989, la classe dominée et surexploitée s'est mise à lutter pour défendre un monde socio-économique auquel, après une analyse minutieuse du schéma des relations de pouvoir, elle devrait résolument tourner le dos en vue d'obtenir sa libération. D'autre part, tout le monde peut le voir : le sophisme de la « main invisible », le mythe de la coïncidence entre les intérêts privés et le bien-être public, a révélé sa véritable nature illusoire. Une fois son voile trompeur disparu, le capital s'est révélé dans toute sa cruauté : il a clairement montré, selon les termes de l'Introduction à la métaphysique de Heidegger, « la fuite des dieux, la destruction de la terre, la massification de l'homme, la prévalence de la médiocrité », c'est-à-dire ses véritables fondements. Et pourtant, même en marge des tragédies sociales qu'il produit constamment, le capital reste l'objet d'une foi inébranlable et omniprésente, enracinée également chez ceux qui, en le combattant, ne feraient que perdre leurs chaînes.

Comme je l'ai dit dans Minima Mercatalia. Philosophie et capitalisme (2012), chaque ventre vide continue de représenter un argument non négligeable contre cet ordre de production « sensiblement suprasensible » (Marx), qui a fait de la vie elle-même une lutte cannibale pour la survie. Et pourtant, les ventres vides, chaque jour plus nombreux, continuent d'attester le credo quia absurdum de la religion du libre marché et des homélies des thaumaturges du néolibéralisme. S'ils se soulèvent – ce qui n'arrive en réalité que très sporadiquement –, ils ont tendance à le faire contre ce qui pourrait mettre en danger le contrôle systémique de l'ordre désordonné du fanatisme économique.

Comme je l'ai dit dans Minima Mercatalia. Philosophie et capitalisme (2012), chaque ventre vide continue de représenter un argument non négligeable contre cet ordre de production « sensiblement suprasensible » (Marx), qui a fait de la vie elle-même une lutte cannibale pour la survie. Et pourtant, les ventres vides, chaque jour plus nombreux, continuent d'attester le credo quia absurdum de la religion du libre marché et des homélies des thaumaturges du néolibéralisme. S'ils se soulèvent – ce qui n'arrive en réalité que très sporadiquement –, ils ont tendance à le faire contre ce qui pourrait mettre en danger le contrôle systémique de l'ordre désordonné du fanatisme économique.

Cet aspect doit bien sûr être mis en relation avec l'anthropologie persuasive généralisée par le capital, une anthropologie centrée sur le profil de l'individu sans gravité et sans limites, de sorte que tout désir coïncide avec un droit qui doit être satisfait par le consumérisme et sans délai : la vie, c'est maintenant, comme le répète sans cesse l'affirmation salutaire de la société du spectacle permanent.

Et même sans la discrimination de classe sur laquelle repose l'ordre globocratique – dans sa lutte perpétuelle contre toutes les formes de discrimination qui ne coïncident pas avec l'ordre économique de plus en plus oppressif –, les défaites de la mondialisation continuent d'adhérer avec enthousiasme au projet du capital.

Elles le font parce qu'au final, il ne nous demande que d'être indifférents et de montrer sans inhibition le pire de nous-mêmes. Le cynisme, la cupidité, l'avarice, la débauche, l'égoïsme et toutes les autres prérogatives que les religions et la morale du passé avaient unanimement diabolisées comme des vices pernicieux sont, dans un mouvement inverse, élevées par l'anthropologie capitaliste au rang de qualités favorables à l'individu déraciné, dont le soulagement de la responsabilité pour tout ce qui l'entoure est loué comme le fondement même de sa réussite entrepreneuriale et de l'affirmation de son propre moi.

La civilisation, dans son ensemble, peut également être comprise comme une tentative ardue d'élever l'animal humain au-dessus de sa condition purement animale, en l'éduquant et en l'incitant à développer les déterminations qui le distinguent proprement des autres animaux. Pour sa part, l'anthropologie inhérente au capital est régressive : elle sacrifie l'humain sur l'autel de la bête et transforme en impératif catégorique la simple observance du principe d'animalité, les pulsions immédiates et la satisfaction anormale de son propre plaisir individuel sans report ni règles. C'est là que réside sa force magnétique attractive de religion d'immanence et d'égoïsme.

La politique a perdu. Le marché a donc tué les idéologies

S'appuyant sur la mystique libérale de l'intervention thaumaturgique des marchés autorégulés, la dérégulation libérale correspond à la dépolitisation de l'économie soustraite à la gestion démocratique possible par le peuple souverain. Cela marque, comme on l'a dit, l'apogée de la dés-éthisation, dans la mesure où, suivant les traces de Hegel, l'État s'érige en idée vivante de la réalité éthique et, plus généralement, en garant des « racines éthiques » qui imprègnent le monde de la vie et les connexions communautaires intersubjectives. On ne peut pas dire que le rêve néolibéral se soit réalisé tant que les « dentelles et les broderies » de l'État sont le dernier bastion survivant de la primauté du politique sur l'économique, du choix démocratique sur la volonté oligarchique incontrôlée, des communautés sur l'élite néo-féodale et ploutocratique pour empêcher l'avènement du laissez-faire planétaire et de l'anarchie commerciale.

Selon la grammaire de Carl Schmitt, c'est le moment où les processus convergents de « dépolitisation » (Entpolitisierung) et de « neutralisation » (Neutralisierung) deviennent réalité. Tout « centre de référence » symbolique autre que celui de l'économie élevée au rang de seule source de sens est neutralisé ; et, dans cette voie, nous avançons vers une dépolitisation complète. La capacité résiduelle de la force politique à contenir et à gouverner l'économie - de plus en plus déconnectée - est désarticulée. La dépolitisation de l'économie est déterminée par la dé-souverainisation, c'est-à-dire par l'anéantissement de l'espace réel d'action des politiques des États nationaux souverains en tant qu'instances éthiques capables de contenir et d'orienter l'économie en fonction des intérêts de la communauté.

Selon la grammaire de Carl Schmitt, c'est le moment où les processus convergents de « dépolitisation » (Entpolitisierung) et de « neutralisation » (Neutralisierung) deviennent réalité. Tout « centre de référence » symbolique autre que celui de l'économie élevée au rang de seule source de sens est neutralisé ; et, dans cette voie, nous avançons vers une dépolitisation complète. La capacité résiduelle de la force politique à contenir et à gouverner l'économie - de plus en plus déconnectée - est désarticulée. La dépolitisation de l'économie est déterminée par la dé-souverainisation, c'est-à-dire par l'anéantissement de l'espace réel d'action des politiques des États nationaux souverains en tant qu'instances éthiques capables de contenir et d'orienter l'économie en fonction des intérêts de la communauté.

Ainsi, la « tendance à séparer le pouvoir de la politique » apparaît comme la raison d'être du nouveau système du marché absolu. Cela réfute en outre la célèbre thèse de Ferguson dans son Essai sur l'histoire de la société civile (1767), selon laquelle « les arts du commerce et de la politique ont progressé ensemble, tout en se préservant »: en admettant, avec Ferguson, qu'il y a eu dans le passé un entrelacement aussi progressif, celui-ci semble aujourd'hui manifestement dissous ; avec pour conséquence que les nouveaux arts du commerce et de l'économie numérique sans frontières progressent en anéantissant les espaces de la politique. À travers la dépolitisation de l'économie et l'anéantissement de l'État souverain démocratique, s'établit la « domination de l'économie sur la société » et la souveraineté absolue du capital financier, selon les termes de Lukács. Ce dernier décompose le droit du travail, les contrats nationaux, le droit constitutionnel et les acquis sociaux en défense des subordonnés.

Les processus mutuellement innervés de Neutralisierung et d'Entpolitisierung se projettent clairement dans un fait nouveau, qui marque également une rupture par rapport au « petit siècle » : pour la première fois, la société dans son ensemble ne représente plus sa propre dynamique globale à travers la politique, ni n'est considérée comme susceptible d'être transformée par des projets politiques visant à remodeler l'existant. Dans le triomphe de la période post-politique, la dimension antérieure de la politique et ses passions fortes sont remplacées par l'épanouissement de formations idéologiques micro-sectorielles de faible ou nulle importance. Il s'agit, entre autres, du féminisme et de l'écologisme, du fondamentalisme religieux et du nationalisme tribal.

Ces formations idéologiques fragmentent de manière prismatique l'ensemble de la société en dichotomies partisanes sur lesquelles elles reposent. Elles sont donc intrinsèquement inadaptées à tout projet politique visant à reconstituer la société aliénée sur de nouvelles bases. C'est également en vertu de cela que les idéologies post-politiques susmentionnées sont finalement fortement conditionnées et limitées, dans leurs applications pratiques, par l'idéologie omniprésente du marché, qui agit comme un fond idéologique constant, souvent inconscient. Le politicien, quant à lui, est lié à la dimension du choix et de la décision, dans un espace où s'affrontent de manière dialogique différentes idées sur l'orientation générale et globale de la vie associative et l'organisation collective de l'existence : or, cet espace, abandonné par la politique, a été livré au marché lui-même et donc réabsorbé par l'économie.

L'entreprise sanitaire et la marchandisation du langage

Tout devient marchandise, avait prévenu Marx en 1847. Marx ne pouvait peut-être pas prévoir que même le ventre des femmes et l'école le deviendraient aussi. Cependant, son diagnostic était clair et, après tout, s'il était bien compris, il permettait de prédire la marchandisation totale qui a lieu aujourd'hui. De l'économie de marché dans laquelle Marx a vécu, nous sommes passés indifféremment à la société de marché, dans laquelle il n'existe aucun paramètre qui résiste à la «marchandisation omniprésente» (Latouche). Même les écoles, les hôpitaux et les utérus des femmes.

Tout devient marchandise, avait prévenu Marx en 1847. Marx ne pouvait peut-être pas prévoir que même le ventre des femmes et l'école le deviendraient aussi. Cependant, son diagnostic était clair et, après tout, s'il était bien compris, il permettait de prédire la marchandisation totale qui a lieu aujourd'hui. De l'économie de marché dans laquelle Marx a vécu, nous sommes passés indifféremment à la société de marché, dans laquelle il n'existe aucun paramètre qui résiste à la «marchandisation omniprésente» (Latouche). Même les écoles, les hôpitaux et les utérus des femmes.

Selon Foucault, le lien avec le marché est devenu un « a priori historique », c'est-à-dire une condition de réalité pour chaque affirmation et chaque représentation de la signification de la pensée. Tout ce que nous disons et pensons est dit et pensé sur la base de la forme des biens comme condition inéluctable de la possibilité d'énoncer et de penser le réel.

Avec Heidegger, nous sommes parlés par le langage : c'est en lui que se cristallise l'esprit du temps. Notre lexique, parfois sans que nous nous en rendions compte, est colonisé par la forme des biens. Même la sphère sentimentale, qui semble être la plus hétérogène par rapport à la forme de la marchandise, en est profondément imprégnée : ne parle-t-on pas depuis quelque temps d'« investissement affectif » ?

À l'instar du « Je pense » kantien, les biens doivent pouvoir accompagner toutes mes représentations. Jamais auparavant la forme des biens n'avait été élevée au rang de moyen de communication total d'une culture. Jamais auparavant le réel et le symbolique n'avaient été complètement marchandisés.

Dans les limites du capitalisme totalitaire, monde dont nous sommes les habitants, l'individu est soumis au capital non seulement en tant que vendeur de main-d'œuvre (qui est, de surcroît, précaire et flexible à notre époque). Son incorporation est en soi absolument totalitaire, puisqu'elle se produit tant dans la culture que dans les loisirs, dans l'éducation comme dans la maladie, et même dans la mort. Il n'y a aujourd'hui aucun domaine de la vie nue qui puisse échapper aux griffes mortelles du capital.

Dans le passé, le capital s'arrêtait aux portes de l'usine. Aujourd'hui, il les a franchies et s'est emparé de toute la vie, de la pensée et de l'imagination.

Ainsi, le modèle de l'entreprise totale prévaut : tout devient entreprise, même les écoles. En raison de cette dynamique entrepreneuriale initiale, les hôpitaux ont désormais laissé place à des « agences de santé », selon la logique de la marchandisation de la santé et des soins de santé eux-mêmes. La santé n'est plus un droit social incontournable, mais est devenue une marchandise parmi tant d'autres.

Le cannibalisme libéral. Comment les citoyens sont devenus des consommateurs

Le pouvoir apolitique de l'économie peut aujourd'hui s'exercer sans entrave dans l'arène mondialisée et dénationalisée, hors de portée de la politique. L'« anarchie commerciale » dénoncée par Fichte correspond à la déréglementation actuelle du laissez-faire mondial du code néolibéral. Le capitalisme réglementé ne peut exister, car son essence est la désobéissance, l'entropie efficace qui dépasse toute norme visant à freiner et à limiter les dynamiques autoréférentielles de la croissance infinie.

Le pouvoir apolitique de l'économie peut aujourd'hui s'exercer sans entrave dans l'arène mondialisée et dénationalisée, hors de portée de la politique. L'« anarchie commerciale » dénoncée par Fichte correspond à la déréglementation actuelle du laissez-faire mondial du code néolibéral. Le capitalisme réglementé ne peut exister, car son essence est la désobéissance, l'entropie efficace qui dépasse toute norme visant à freiner et à limiter les dynamiques autoréférentielles de la croissance infinie.

Présentée à travers l'utilisation autorisée et liturgique de la langue anglaise comme un nouveau latin, la déréglementation n'est finalement rien d'autre que la dynamique de libération des formes et des réglementations qui entravent l'innovation techno-capitaliste, garantissant en échange des protections juridiques pour les travailleurs et la communauté humaine, les démocraties et les droits. Pour que cette déréglementation soit pleinement possible, il est bien sûr nécessaire de déconstruire la conscience oppositionnelle de la masse nationale-populaire (ce qui a été fait avec succès), mais aussi de dés-souverainiser les États, en éliminant les conditions de toutes les manœuvres possibles de leur gestion de l'économie.

La gestion de l'économie est rendue impossible par l'annulation de l'espace politique des États souverains et, symboliquement, par la diabolisation a priori de tout projet de gouvernement politique de l'économie elle-même, déjà qualifié de totalitaire.

Cela est également possible, et ce n'est pas secondaire, par le fait que le libéralisme, d'une manière totalement non vérifiée, a été pacifiquement accepté comme le nec plus ultra de la philosophie politique et comme la cour suprême devant laquelle tous les régimes politiques qui ne s'appuient pas sans réserve sur lui sont convoqués et appelés à se disculper.

La politique elle-même, après 1989, réduite presque entièrement à une continuation de l'économie par d'autres moyens, n'accepte pas les mouvements, les factions et les partis qui n'ont pas juré fidélité éternelle au discours libéral : avec pour conséquence évidente que, dans le triomphe du faux pluralisme qui cache la véritable nature du totalitarisme glamour, seuls le libéralisme de droite, le libéralisme centriste et le libéralisme de gauche s'affrontent toujours. Quel que soit le camp victorieux, c'est le libéralisme qui l'emporte, mais avec une intensité et des couleurs changeantes.

C'est également grâce à la déréglementation que la condition néolibérale peut être caractérisée, non sans raison, par la privatisation complète de ce qui, même avant 1989, était considéré comme des biens communautaires indisponibles (de la santé au logement, en passant par l'éducation). Le cœur secret du capital et son élan atavique d'acquisition fondé sur l'asymétrie du lien entre seigneurie et servitude, l'esprit individualiste du profit illimité, continuent sans relâche à recourir à la pratique de la clôture, privatisant le public et transformant les biens et droits communs en biens achetables.

Le cannibalisme libre, typique de la norme de compétitivité antagoniste, occupe à nouveau les espaces de solidarité communautaire ; il redéfinit comme des objets de consommation accessibles à partir de la valeur d'échange ce qui était auparavant des droits inaliénables. Les figures interconnectées de citoyenneté et de citoyen fondées sur l'éthique de l'État national souverain sont éclipsées, remplacées par de nouveaux profils de clientèle et de consommation, avec au centre la forme des biens et la valeur d'échange réparties différemment. Avec la grammaire de l'essai marxiste Sur la question juive, le profil de l'individu privatisé s'est mondialisé, non pas celui du citoyen, qui est en réalité en train de s'éclipser, mais celui du bourgeois, qui construit ses relations sur la base du théorème de la sociabilité malheureuse.

20:15 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, diego fusaro, libéralisme, néolibéralisme, turbocapitalisme, bancocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 03 février 2026

Les néoréactionnaires sont-ils solubles dans la pensée?

Les néoréactionnaires sont-ils solubles dans la pensée?

par Claude Bourrinet

La galaxie Gutenberg et l’humanisme européen

On se souvient peut-être de la thèse que Marshall McLuhan, en 1962, avait soutenue dans un essai brillant: The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. La cybernétique n’en était alors qu’à ses balbutiements. Elle venait de fêter ses vingt ans, et promettait un bel avenir.

McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.

McLuhan avait d’abord analysé la formation d’un nouvel homme, d’une nouvelle conscience, d’une civilisation inédite générée par l’invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Gutenberg (vers 1450). La diffusion du livre imprimé à une échelle inimaginable alors avait instauré la suprématie de la vision et de la linéarité au détriment des autres sens.

Sa vision anthropologique repose sur un postulat : l’homme est un être protéique, modulable, dont la nature est d’être sans nature fixe, en tout cas d’un point de vue psychologique, social, politique. Toutefois, en 1937, à l’âge de 26 ans, il s’était converti au catholicisme romain. Et il est resté un catholique fervent et pratiquant jusqu’à sa mort. On ne peut donc affirmer que, pour lui, la personne n’existait pas, contrairement, par exemple, à la thèse déconstructiviste d’un Foucault, pour qui le moi, l’individu, est un concept vide susceptible d’emprunter tous les oripeaux sociaux et psychiques en fonction des jeux de pouvoirs. «L’homme s’effacera comme à la limite de la mer un visage de sable», affirmait-il. Pour lui, le concept moderne d’individu/de sujet est un produit historique récent et transitoire des savoirs (épistémè) des XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles, pas du tout comme une réalité éternelle ou substantielle.

C’est justement à cette période, précédée tout de même par un XVIIe siècle, phase problématique, de crise, de transition, où les certitudes s’ébranlent, que fait référence McLuhan lorsqu’il décrit les effets produit par la « galaxie Gutenberg ».

Si l’homme (socialisé, l’homme de «culture») est un être modulable, il l’est surtout par le médium (en l’occurrence, le livre imprimé), qui est un prolongement de nos sens (surtout la vue), et découpe, transforme, structure le monde perçu et interprété. Le lien dialectique entre le mot, le signe, et le lecteur, induit l’émergence d’un individu coupé du réel sensoriellement présent (le livre du monde), individualiste et analytique (d’où le succès de la Réforme dans certaines régions européennes, et de la science moderne), et donnant naissance à un humanisme érudit, aux « collèges » où un corpus livresque est livré à la mémoire et à la répétition, et où ces trésors de culture permettent la spécialisation. La personne humaine est considérée alors comme le faisait le cicéronisme : c’est un être éducable, dont on favorise les bons penchants par l’étude, la discipline intellectuelle, et la construction commune, encouragée par les échanges (circulation des livres, « académies », cercles etc.) humains et savants.

Les cultures orales antérieures étayaient la diffusion du savoir sur l’oralité. Le livre manuscrit – d’abord le papyrus, le rouleau (volumen), puis le parchemin, notamment le codex, était rare, cher, et particulièrement périssable. La lecture silencieuse ne s’est imposée dans l’ensemble des «lettrés» qu’à la fin du moyen-âge (bien qu’il y eût parfois des pratiques isolées de cette sorte). Une lecture était une «performance» (au sens théâtral). Elle engageait physiquement le lecteur (et l’auditoire), qui devait régler sa voix, son souffle, son regard en fonction de son public. En outre, elle se pratiquait au sein d’un groupe bien caractérisé, singulier, qu’il fût une assemblée de croyants, dans le cadre d’un office religieux, ou un groupe d’étudiants écoutant le maître ou l’un des leurs, lors d’une leçon universitaire, ou bien, de manière plus intime, dans un lieu privé, comme le manoir d’un noble, ou la maison d’un bourgeois, quand on donnait vie aux romans de la Quête du Graal, par exemple, ou à des Fabliaux. Cet exercice renforçait les liens identitaires des participants, et donnait vie à une relation autant sociale que culturelle (les auditeurs pouvaient réagir au fil de la lecture, par exemple). Ajoutons que cette oralité concernait aussi la transmission, l’élaboration de contes, de légendes, de mythes, dont la multiplicité et la richesse des variantes (tant à l’oral que dans les productions manuscrites) délivraient d’une uniformisation et d’une universalisation de la pensée, dont le livre imprimé, puis les mass media modernes, se feront les vecteurs trop souvent. Le monde était considéré comme un enchâssement de fidélités, et chacun y avait sa place, pourvu qu’il appartînt à un groupe social, à ce qu’on appellera au XVIIe siècle, une « condition ».

L’âge cybernétique

En 1962, l’âge électrique/électronique est en train d’envahir le monde occidental. A la radio a succédé la télévision, et, dans les années 70/80, internet s’est imposé. L’oralité et l’image semblent de nouveau supplanter l’écrit, le livre, et la simultanéité de l’échange de messages envoyés à partir d’un clavier ou d’un micro rend vaine la macération, la lente digestion intellectuelle et émotionnelle que prodiguait l’usage du livre. Le tempo du véhicule charriant « informations », « connaissances », « affects » etc. s’est accéléré, voire emballé. Le savoir s’est fragmenté, émietté, et simplifié, formatant des cerveaux et des estomacs à sa mesure. Dans le même temps, des connivences, des solidarités, souvent fluctuantes, éphémères, fondées sur des goûts ou des répulsions communs, créent des « réseaux », et même des groupes de pression. La planète leur sert d’espace d’expression, mais le monde, le « village global » ainsi suscité double le monde réel : il est devenu une bulle où des simulacres, des créations électroniques, ont plus de présence, souvent fantasmée, que la réalité.

Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.

Cette schizophrénie est devenue un mode d’existence, et les geeks sont une espèce nouvelle. Plus généralement, l’outil informatique est devenu un instrument d’arraisonnement du monde. Il organise de plus en plus le travail, et modèle la représentation de la vie. On a pu assimiler le cerveau à un ordinateur. Qui contrôle internet contrôle le monde. Une nouvelle caste, aussi assurée de sa supériorité présumée que l’était la classe érudite de l’ancien monde, avance sa maîtrise technique, les connexions qu’elle entretient avec les intérêts d’argent, les besoins économiques, et avec les nouveaux lieux de pouvoir, comme la Silicon Valley, pour s’ériger en nouvelle upper class.

« Le medium est le message »

Quelle est la langue de la cybernétique ? Le langage usité dans des contextes de communication extérieurs à son univers est constitué de phrases, de lexèmes, de morphèmes, qui produisent des sèmes, des unités de sens. Ces éléments structurels sont unis par une syntaxe modulable, complexe, capable de réaliser une pensée élaborée, ou de suggérer finement un ensemble de sensations ou d’émotions. Plus un individu est doté d’un bagage riche en quantité et en qualité de ce genre de briques langagières, idiomatiques, plus il approfondit sa dimension intérieure, et varie ses relations avec son entourage.

Le « mème » (mot valise construit à partir de « gène » ( unité de transmission biologique (ADN)) et de « mimeme », inspiré du grec mimêsis ( imitation) est une unité de transmission culturelle. Un mème, dans ce sens large, est n'importe quelle idée, comportement, style, mélodie, croyance, mode, expression ou rituel qui se réplique d’un cerveau à un autre par imitation, ou plutôt, dans le cas d’internet, par contagion. Comme dans le monde des espèces décrit par Darwin, il s’adapte, peut muter, ou phagocyter d’autres mèmes. L’internaute n’est, somme toute, qu’un truchement, un transmetteur. Ce phénomène d’inondation, de propagation sémiotique, encourage l’uniformisation des réactions et des idées, voire des comportements. Si la cybernétique crée des tribus, elles se reconnaissent par des signes partagés et reconnaissables. Des réactions similaires rompent avec d’autres monomanies tribales, mais soudent de manière holistique les membres du groupe.

Les signes et stimuli sont loin d’appartenir au domaine de la langue. La consommation du Web est surtout celle de l’image et du son. D’une certaine manière, on retrouve la civilisation de l’oralité antérieure à l’avènement de l’imprimé, mais sans cette incorporation sociale, culturelle, civilisationnelle, dont nous avions souligné la mise en œuvre dans de véritables singularités humaines, dans une société qui privilégiait la confiance et la fidélité. En revanche, le monde cybernétique, bien générateur de fusion, est un univers atomisé. Chacun est seul devant son écran. Et son usage, au lieu de ménager un équilibre entre le moi et la collectivité, invite à déverser, les inhibitions de la sociabilité abolies, des fantasmes, des pulsions, des affects violents, des lubies délirantes, des vulgarités, qu’on n’oserait pas exprimer dans un cadre inter-relationnel normal et codifié (par la pudeur, la morale, l’éducation…).

La néoréaction, ou la fin de l’Occident

Les Etats-Unis d’Amérique ont toujours une certaine avance dans la course vers l’abîme de notre dégénérescence. Le phénomène de la néoréaction, qui se fixe pour objectif de ré-accélérer le capitalisme en Occident, a la réputation d’inspirer le pouvoir trumpien. Son influence dépasse le cadre politique, et touche les décideurs véritables, ceux qui détiennent le pouvoir véritable, et particulièrement les cadres de la Silicon Valley.

Elle se présente comme une contre-culture de droite, mais cette étiquette n’est qu’un enfantillage, car son ambition dépasse les limites de la dichotomie droite/gauche. Certes, l’ennemi affiché est l’égalitarisme progressiste, mais sa portée est plus large, et plus dangereuse qu’une simple posture droitière. Du reste, elle s’oppose à la droite conservatrice, et se présente comme transgressive. Il ne faut pas la placer dans la filiation de Joseph de Maistre, Thomas Carlyle, Louis de Bonald, Donoso Cortés, Nicolás Gómez Dávila ou Karl Ludwig von Haller, bien qu’on puisse trouver dans sa/ses discours des citations des uns et des autres.

Son émergence est assez récente. Elle est née dans ce bain de culture pullulant de toutes sortes de bacilles douteux qu’est internet. A partir de blogs, de forums, de réseaux, dès 2010, des producteurs d’idées (comme aurait dit Céline) ont surgi hors du bocal, comme Curtis Yarvin, Nick Land, Costin Vlad Alamariu (photo). Les auteurs sont des ingénieurs, des blogueurs, des informaticiens, des start-uppers autodidactes, un milieu inculte et prétentieux assez proliférant, et qui se prend pour une élite.

Sa « culture » reflète le milieu où elle évolue : importance de la science-fiction, ou du fantastique d’épouvante, chez HP Lovecraft, par exemple.

Elle est volontiers provocatrice, mais fuit, comme il est normal, toute pensée structurée et cohérente.

Si on y trouve des références « élaborées », elles se présentent sous une forme légère et adaptée à des intelligences rétives à l’effort cognitif, et la patiente et longue lecture évocatrice de la rumination des vaches, image que Gracq aimait beaucoup. Ses productions sont farcies de citations, d’aphorismes, de condensés, de reader’s digest, bric-à-brac qui peut donner l’illusion d’en savoir beaucoup à peu de frais. La répétition ad nauseam des mèmes, qui crépitent comme une mitrailleuse électronique, s’impose aux consciences et aux cervelles.

Il n’est pas question ici d’analyser en détail la « pensée » que ce courant véhicule, mais qui, idéologiquement, n’est pas si insolite qu’il le dit de lui-même. On y retrouve le culte de l’inégalité, sociale et raciale, l’idéologie libertarienne ultra-libérale, individualiste, une technophilie débridée, et s’y mêlent aussi, aussi étrange que cela puisse paraître aux yeux d’un Français, des délires théologiques, eschatologiques, traditionalistes, un messianisme qui se concilie très bien avec un productivisme conquérant, un projet de conquérir l’ensemble de la nature, de Mars aux abîmes marins, avec l’aide de l’IA.

Mais ce qui frappe surtout, c’est l’abandon complet des inhibitions, des pudeurs, des tabous qui pouvaient freiner les appétits capitalistes du Vieux monde, ou, du moins, susciter une mauvaise conscience parmi ses membres. L’humanisme soucieux des démunis, des misères de la terre, et le souci de la nature, tout cela vole en éclat avec jubilation. L’idée d’instituer un pouvoir féroce, d’écraser le faible sans barguigner, de conquérir les terres d’autrui, d’écraser l’adversaire au nom de la raison du plus fort, de piller, de s’enrichir sans vergogne, n’est associée à aucune honte ni scrupules, et se trouve même considérée comme l’expression d’une certaine excellence.

La technique ne pense pas, comme dit Heidegger. Elle fonctionne. L’homme est un rouage du fonctionnement. On lui demande d’être efficace, techniquement, bien sûr, mais aussi économiquement. Il ne s’agit pas de se polluer la vie avec de la poésie et de l’art, des rêves ou les délices de la contemplation. Le mot d’ordre, c’est l’action, et le succès. Un succès illimité. Comme l’affirmait Spengler, le prométhéisme et le faustisme, qui caractérisent le déclin de l’Occident, s’affichent comme un mouvement continu et sans bornes. Tous les moyens sont bons pour y parvenir, y compris les régimes les plus autoritaires.

On retrouve là les thèses de Johann Chapoutot, qui a fait un lien entre le management et les théories nazies.

Pour Heidegger, la technique est la phase ultime de la métaphysique, dans sa version nihiliste.

Les néoréactionnaires en Europe

Bien entendu, les « accélérationnistes » sont nombreux en Grande Bretagne. Le techno-libertarianisme est un capitalisme ultra, et l’Angleterre est la patrie du capitalisme.

La néoréaction a aussi été favorisé par le déconstructivisme du structuralisme français, et c’est pourquoi elle est présente dans certains mouvements de la gauche radicale. Mais c’est un mouvement très minoritaire, même à l’extrême droite où, pourtant, on a vu une catholique conservatrice comme Chantal Delsol inviter Peter Thiel à l’Institut de France. Le niveau lamentable de la «pensée» de cet «intellectuel» américain situe l’étiage très bas de certains chantres français du conservatisme. Car on peut déceler, parfois, des champions de ce technocapitalisme furieux, par exemple dans la revue Eléments, un Rochedy, par exemple.

Mais, en général, tant en France qu’en Italie, sans doute moins en Allemagne, les résistances à cette idéologie fumeuse et dangereuse sont assez fortes, et sa pénétration est faible. Sans doute s’y méfie-t-on de la technique, et l’Amérique n’est-elle pas perçue comme une amie. Mais il se peut aussi que, comme le dit Emmanuel Todd, certaines valeurs traditionnelles, issue d’un vieux fonds humaniste, chrétien, antique, subsiste-t-il, pour renforcer cette méfiance. La philosophie européenne, contrairement à l’empirisme logique et aux théories analytiques anglo-saxonnes, qui privilégient le « comment » sur le « pourquoi », se souvient que son souci est ontologique, c’est celui de l’être, et sa longue mémoire laisse ressurgir des souvenirs littéraires, artistiques, culturelles, où la pure contemplation et le plaisir gratuit de vivre et d’être heureux étaient le sommet de l’existence (sans oublier l’attention à la dignité de l’homme, quelle que soit son origine).

L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :

L’idéologie néoréactionnaire apparaît comme le dernier cri de rage d’une civilisation qui est en train de périr. Rappelons ce qu’écrivait D.H. Lawrence, dans son roman Le Serpent à plumes :

« Était-ce l’Amérique le grand continent de la mort, le grand Non! opposé au Oui! de l’Europe, de l’Asie et même de l’Afrique? Était-ce le grand creuset où les hommes venus des continents créateurs étaient refondus, non pour une création nouvelle, mais pour être réduits à l’homogénéité de la mort? Les grands continents-États étaient-ils les agents de la destruction mystique ! Arrachant, arrachant l’âme créée en l’homme, jusqu’à ce qu’enfin ils arrachent le germe en croissance, et le laissent créature de mécanisme et de réaction automatique, avec une seule inspiration, le désir d’arracher le vif de toute créature vivante spontanée. Était-ce là la clé de l’Amérique : le désir de détruire la connexion organique humaine en chaque homme ? Arracher, arracher, arracher à chaque âme individuelle jusqu’à ce qu’elle soit sans racines, frémissante, arrachée. Et au-delà, le désir que chaque homme détruise dans sa propre âme les racines de toute affection et même de la passion physique et du désir, si bien que l’humanité devienne enfin un arbre d’individus innombrables et isolés, tous frémissants et s’affirmant eux-mêmes, mais sans racines ni au ciel ni sur la terre, seulement l’éternel frémissement de l’auto-affirmation et du mécanisme. Était-ce cela, l’Amérique?»

19:09 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualmité, philosophie, néoréactionnaires, accélérationnistes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 02 février 2026

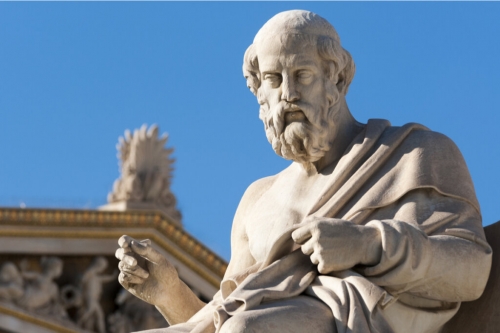

La Caverne de Platon et l’Empire

La Caverne de Platon et l’Empire

Alexandre Douguine

Alexandre Douguine sur le Philosophe-Roi et le retour de l’Empire de l’Esprit.

Dans le septième livre du dialogue La République, Platon décrit le processus de devenir un philosophe-roi comme suit.

Il compare le monde à une caverne (c’est-à-dire un territoire situé dans une matière dense, dans une montagne ou sous la terre), et l’humanité à des prisonniers enchaînés, incapables de tourner la tête, forcés de regarder des ombres qui se déplacent le long du mur de la caverne. Cela correspond au Royaume inférieur — le monde des corps. La destinée de l’homme ordinaire est de vivre en observant les ombres sur le mur, en les prenant pour la réalité véritable. En vérité, cependant, cela n’est qu’une copie la plus distante et la plus vague, pas même de l’original, mais d’une autre copie. En raison de leur ignorance, les prisonniers ne soupçonnent ni leur véritable condition ni la nature de ce qui leur apparaît comme étant réel. En effet, Platon décrit l’enfer, le royaume des ombres.

Platon ne pose pas la question de savoir qui a enchaîné les prisonniers et les a condamnés à une existence aussi misérable. Comme nous l’avons vu, les Grecs ne connaissaient pas la figure du diable ni son homologue iranien, Ahriman, et pour eux, une telle formulation du problème aurait peu de sens. Puisque la manifestation suppose nécessairement un éloignement du Premier Principe et, par conséquent, une densification de l’être, il doit exister des régions où les ombres s’épaississent et où la vérité disparaît derrière un horizon lointain. Cela n’est en soi ni mal ni bien, mais plutôt une douloureuse conséquence du processus même de la manifestation — le coût de la manifestation cosmique. Quiconque se contente de cela en assume la responsabilité.

Pourtant, selon Platon, parmi les prisonniers, existent aussi ceux qui refusent de se satisfaire. Quoi qu’il leur en coûte, ils tournent la tête en arrière pour voir quels objets projettent les ombres qu’ils observent sur le mur. Alors ils découvrent ce que Platon appelle la «voie supérieure».

«Imaginez des gens comme s’ils étaient dans une habitation souterraine semblable à une caverne, avec une entrée ouverte vers la lumière tout le long de sa longueur. Depuis leur enfance, ils ont des chaînes aux jambes et au cou, de sorte qu’ils doivent rester à la même place et ne voir que ce qui est directement devant eux, car ils ne peuvent pas tourner la tête à cause de ces liens. Derrière eux, tout en haut, brûle la lumière d’un feu, et entre le feu et les prisonniers court une voie supérieure, sur laquelle, imaginez, une faible muraille a été construite, comme le paravent placé devant les spectateurs de merveilles, derrière lequel ils exhibent leurs prodiges».

La voie supérieure est le domaine des objets eux-mêmes plutôt que de leurs ombres. Ceux qui portent ces objets, comme lors des processions dionysiaques, conversent entre eux, et leurs voix résonnent dans les murs de la caverne, donnant l’impression que les sons proviennent des ombres sur le mur.

La philosophie commence avec cette inversion, avec la distinction claire entre ce qui se passe sur la «voie supérieure» — la vision et l’écoute de véritables images et discours.

Platon continue en décrivant comment une personne réveillée de l’illusion partagée par la majorité ne se trouve pas dans une position active; elle devient plutôt la proie passive d’une force qui agit contre ses souhaits. Ainsi, Platon veut souligner que dans l’homme ordinaire, tout résiste à devenir philosophe et à saisir la vérité. D’où le langage de la contrainte.

«Lorsqu’un d’eux est libéré de ses liens et est soudainement contraint de se lever, de tourner le cou, de marcher, et de regarder vers la lumière en haut, cela lui fera mal, et il ne pourra pas regarder les choses lumineuses dont il voyait les ombres auparavant.(….)

Et s’il est forcé de regarder directement la lumière elle-même, ses yeux ne feront-ils pas mal ? Ne se détournera-t-il pas rapidement vers les choses qu’il peut voir, croyant qu’elles sont plus claires que ce qui lui est maintenant montré ? (….) »

« Si quelqu’un le traînait de force par la montée escarpée, jusqu’au sommet de la montagne, et ne le lâchait pas avant de l’avoir tiré dans la lumière du soleil, ne souffrirait-il pas et ne protesterait-il pas contre cette violence? Et une fois dans la lumière, ses yeux, saturés de son éclat, ne seraient-ils pas incapables de discerner une seule des choses dont la vérité lui est maintenant révélée? (….)».

Il aurait besoin de temps pour s’habituer, s’il veut voir ce qui est en haut. Il doit commencer par ce qui est le plus facile: regarder d’abord les ombres, puis les reflets dans l’eau des êtres humains et des objets divers, et seulement après cela, les choses elles-mêmes. Ensuite, il trouverait plus facile de regarder ce qui se trouve dans le ciel et le ciel lui-même la nuit — c’est-à-dire contempler la lumière des étoiles et de la lune plutôt que celle du soleil et de sa lumière.

En tout cas, celui qui, de sa propre volonté ou sous l’influence d’une force supérieure, a parcouru ce chemin vers la sortie de la caverne, a non seulement appris la différence entre ombres, images, choses elles-mêmes, et la source de leur lumière, mais aussi quitté le monde même de la caverne, montant vers un autre monde — cette fois le vrai, inondé de la lumière du Nous. Ainsi, le philosophe s’élève du monde des corps vers le monde de l’Esprit. Là, il contemple les objets mêmes dont les objets de la «voie supérieure» ne sont que des copies, ainsi que la vraie lumière qui se trouve en dehors de la caverne. C’est le monde des idées, des paradigmes, des prototypes, des originaux. Et celui qui a réussi à s’échapper de la caverne et à contempler le monde tel qu’il est — et les idées, selon Platon, sont précisément ce qui est (elles existent éternellement et antérieurement à toutes leurs copies) — celui-là est le philosophe.

Ici, la définition de la philosophie converge avec le thème du pouvoir et, par conséquent, avec la politique. Le philosophe qui connaît la vérité retourne aux prisonniers pour diverses raisons et travaille à leur libération. Il sait, à l’avance, plusieurs couches de l’être plus qu'ils n'en savent eux, et cela lui donne le droit de gouverner les ignorants. Ainsi, la dignité du vrai souverain ne réside ni dans la compétence, ni dans l’efficacité, ni dans l’origine dynastique, ni dans la force de volonté. Elle découle de la transmutation ontologique de son âme, de la capacité à sortir du fond de la caverne, à dépasser ses limites, et à entrer dans le monde divin où la vérité se donne dans une contemplation immédiate.

Ainsi apparaît la figure du Philosophe-Roi. En lui, le droit au pouvoir est précisément déterminé par l’esprit éveillé, par la capacité de dépasser les frontières du monde inférieur. Or, c’est aussi la caractéristique distinctive du Roi du Monde et de son Empire Spirituel. Le Roi du Monde et son domaine se situent dans la zone de l’éternité, hors de la grotte des corps. Par conséquent, le voyage du philosophe vers la sortie du monde souterrain est identique à une visite au Royaume du Graal, un retour au paradis. C’est là que se déroule l’investiture du droit de gouverner. Le royaume du Roi du Monde se trouve hors de la caverne. C’est le modèle de tout royaume authentique et réel — non seulement un plan, mais une réalité à vivre, à voir, à entendre et à ressentir comme nous vivons les choses du monde terrestre, seulement avec un degré de intensité, de netteté et de clarté bien supérieur.

Le Philosophe-Roi de Platon est un avatar du Roi du Monde. Sur lui repose ce pouvoir. Il consiste en l’esprit, en la transfiguration de la conscience, en le noyau intérieur de l’âme qui accède à la contemplation directe du Logos, du Nous. Par conséquent, pour le philosophe, l’autorité sur les prisonniers de la caverne n’est pas une élévation, mais une descente — un chemin vers le bas, une immersion sacrificielle jusqu’au fond de la caverne, et la courageuse disposition à vivre pour la libération des captifs, pour leur donner accès à la lumière, et pour la construction d’un ordre politique et religieux qui inciterait aussi les meilleurs à suivre le chemin de la philosophie, en montant vers la sortie de la caverne.

L’état dont parle Platon dans le dialogue portant ce nom est une structure terrestre destinée à l’ascension vers le ciel. De là découle sa fonction religieuse et initiatique. Un tel état n’est pas simplement le meilleur; il est sacré, saint, et, dans une limite ultime, divin. Plus le royaume terrestre ressemble au Royaume Céleste, plus il se rapproche de l’Empire de l’Esprit, et son souverain — du statut du Roi du Monde.

21:49 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre douguine, philosophie, philosophe-roi, platon, platonisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Du christianisme européen de la raison faustienne - Forme, infini et architecture de la croyance

Du christianisme européen de la raison faustienne

Forme, infini et architecture de la croyance

Constantin von Hoffmeister