mardi, 28 janvier 2025

Le triomphe de la stupidité

Le triomphe de la stupidité

Par Juan Manuel de Prada

Source: https://noticiasholisticas.com.ar/el-triunfo-de-la-estupi...

Dans son dernier essai, El triunfo de la estupidez (publié chez Plaza y Janés), Jano García aborde une question politique épineuse, à savoir l'intronisation par tout dirigeant malin de la stupidité humaine comme mortier sur lequel fonder son pouvoir. Cette intronisation de la stupidité atteint son paroxysme, selon l'auteur, dans la démocratie, où les masses sont flattées comme dans aucune autre forme d'organisation politique, car le dirigeant a besoin de leur soutien pour rester au pouvoir, et où les passions viles sont élevées au rang de vertus publiques, en particulier l'envie. En fait, en établissant ce lien entre l'envie et la démocratie, Jano García ne va pas plus loin que ce contre quoi de nombreux maîtres nous ont mis en garde ; souvenons-nous, par exemple, de ces vers d'Unamuno qui nous avertissaient que lorsque « l'envie déverse son fiel sur une foule vide/de reconnaissance à l'appel sourd/elle la quitte habituellement et la transforme en une horde/qu'elle est la mère de la démocratie ».

Bien sûr, cette « mère de la démocratie » doit se déguiser en justice sociale. Non seulement pour piller les riches, comme le souligne Jano García, mais en général pour dégrader et humilier tout ce qui est bon ou beau, car les envieux ont besoin de voir piétinées les vertus qu'ils ne peuvent atteindre. L'envieux, comme le souligne Jano García, « ne sera jamais assez satisfait du pillage dont souffre son prochain jusqu'à ce qu'il soit réduit au même niveau que lui ».

C'est en effet le cœur pourri de la démocratie qui, dans cette dernière phase de dégénérescence, atteint son paroxysme par l'intronisation de démagogues qui, en attisant les basses passions de la foule, réalisent leurs desseins les plus néfastes. Dans son essai, Jano García expose avec brio les ravages que cette « envie égalitaire » - pour reprendre l'expression de Gonzalo Fernández de la Mora - est en train de causer à la communauté politique.

Dans son ouvrage de référence La démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville avait déjà prévu ces ravages: « Les nations de notre temps ne peuvent éviter l'égalité des conditions dans leur sein, mais il dépend d'elles que cette égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, à la civilisation ou à la barbarie, à la prospérité ou à la misère ». Tocqueville a averti que la démocratie favoriserait une nouvelle forme de despotisme, dans laquelle il suffirait au despote d'aimer l'égalité, ou même de faire semblant de l'aimer, pour que les masses rejettent toute atteinte à l'égalité, en renonçant en échange à leur liberté politique. C'est cette recette qu'utilise le Dr Sánchez, face à une société qui ne bronche pas et à une droite molle, enfermée dans la cage mentale de ses distorsions cognitives.

Jano Garcia nous montre comment l'égalité des chances, si nécessaire au maintien d'une société saine, s'est dégradée en un égalitarisme avilissant qui prétend que les ignorants peuvent réduire au silence les sages, que les paresseux peuvent vivre dans l'opulence aux dépens des travailleurs, que les vils peuvent mépriser et stigmatiser les nobles de manière olympique. Comme l'observait Tocqueville, l'égalité produit deux tendances: l'une conduit directement les hommes à l'indépendance, l'autre les conduit par une voie plus longue et plus secrète, mais plus sûre, au servage. Sans doute notre époque maudite a-t-elle choisi la voie de la servitude, qui aboutit à ce que Tocqueville lui-même appelle « la tyrannie de la majorité », où s'imposent un égalitarisme castrateur et une subversion de toutes les hiérarchies. Et cette passion égalitaire devient encore plus monstrueuse lorsqu'elle se mêle à l'obsession du bien-être, qui transforme l'être humain en victimaire avide de confort matériel et de « nouveaux droits ».

Dans un passage de son ouvrage, Jano García affirme que les stupides sont beaucoup plus dangereux que les méchants, « car un méchant, pour réaliser son plan diabolique, a toujours besoin de la participation des autres pour atteindre son but ». Un dirigeant malfaisant a en effet besoin de masses crétinisées pour se hisser et se maintenir au pouvoir. Mais si ce sont les méchants qui mobilisent les stupides, les méchants sont sans doute les plus dangereux, car ils sont à l'origine du mal, même si l'union des stupides est tragique. En effet, un noble souverain peut transformer les stupides en gens laborieux ; il peut stimuler chez eux les conduites les plus vertueuses et les plus bienfaisantes ; il peut susciter chez eux un désir d'émulation et les ennoblir, enfin, jusqu'à l'héroïsme ou à la sainteté. En revanche, un chef méchant, outre qu'il flatte les stupides, peut aussi les rendre méchants en suscitant en eux les passions les plus viles.

Un noble souverain s'efforce d'ordonner la société de façon hiérarchique, de telle sorte que les capacités de chacun, en prenant la place qui leur revient, agissent au profit des capacités des autres, en les renforçant. Le mauvais souverain, au contraire, ne fera rien d'autre que d'exciter l'envie de ceux qu'il gouverne, pour laquelle il a besoin de subvertir toutes les hiérarchies humaines, de détourner l'éducation, de frelater l'opposition, d'encourager les exigences les plus iniques et les pillages les plus sanglants. Et ainsi de suite, jusqu'à transformer la société qu'il gouverne en un pandémonium où triomphent les satans les plus bas. Mais il y a toujours des hommes bons qui parviennent, avec l'aide de Dieu, à vaincre le mal et la bêtise. Jano García en parle également dans son splendide essai ; mais il doit s'agir d'hommes prêts à être mis en pièces par la meute.

15:56 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : envie, stupidité, livre, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 26 janvier 2025

Identité politico-civilisationnelle et période axiale chez l'égyptologue et philosophe allemand Jan Assmann

Identité politico-civilisationnelle et période axiale chez l'égyptologue et philosophe allemand Jan Assmann

NdlR: Soucieux d'approfondir les thèses énoncées par Jan Assmann, nous présentons ici un résumé succinct des deux thèmes majeurs de sa pensée, en attendant de nous immerger plus complètement dans les méandres de celle-ci. Aborder la notion de "période axiale" implique de se rappeler des thèses de Karl Jaspers et de Karen Armstrong. Les réponses ci-dessous sont "neutres" et ne révèlent pas notre approche critique de cette notion qui interpelle directement notre vision de l'histoire, Armin Mohler et Giorgio Locchi nous ayant légué également une interprétation rupturaliste de la notion de "période axiale".

Le philosophe allemand contemporain Jan Assmann a écrit des pages d'une grande profondeur sur "l'écriture, la mémoire et l'identité politique dans les hautes cultures de l'antiquité". De même, il a consacré un ouvrage à la "période axiale" de l'histoire, thème qu'avait inauguré le philosophe protestant Karl Jaspers. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste sa vision de l'identité politique des hautes civilisations de jadis et en quoi consiste son approche des "périodes axiales de l'histoire, et, accessoirement, quelle est la différence entre son approche et celle de Karl Jaspers?

1) La vision de Jan Assmann sur l'identité politique des hautes civilisations

Jan Assmann, égyptologue et spécialiste de la mémoire culturelle, explore comment les civilisations antiques ont construit leur identité politique autour de pratiques mémorielles, d'institutions religieuses et de formes spécifiques d'écriture. Sa réflexion repose sur plusieurs idées centrales :

L’écriture et la mémoire culturelle

Assmann distingue la mémoire culturelle de la mémoire communicative.

La mémoire culturelle est le socle d’une identité collective, transmise sur plusieurs générations, souvent à travers des supports écrits, des mythes, des rituels et des monuments.

Les civilisations antiques, comme l'Égypte, ont utilisé l’écriture pour archiver leurs lois, rituels religieux et récits fondateurs, qui servaient à structurer et légitimer leur identité politique et culturelle.

L’écriture permet ainsi de figer le temps et de relier les générations présentes aux mythes fondateurs, en construisant une continuité historique et une légitimité politique.

Identité politique et théologie

Assmann souligne que, dans les hautes cultures, l'identité politique est souvent enracinée dans une conception théologique du pouvoir. Par exemple, en Égypte ancienne, le pharaon n’est pas simplement un dirigeant politique, mais l’intermédiaire entre les dieux et les hommes. Cette fusion du pouvoir divin et politique est un trait clé des premières civilisations complexes.

Il introduit également le concept de "distinction mosaïque", en opposition au polythéisme, pour analyser l’émergence du monothéisme (notamment dans le judaïsme) et son rôle dans la formation d’identités politiques exclusives, fondées sur des frontières entre le "vrai" et le "faux" dieu.

Le rôle des récits fondateurs

Les mythes, lois et rituels ne sont pas de simples traditions, mais des outils politiques puissants pour consolider le pouvoir, maintenir l’ordre social et justifier les institutions.

2) La "période axiale" chez Jan Assmann et Karl Jaspers

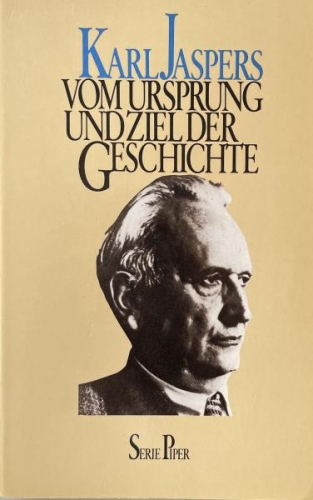

Le concept de "période axiale" selon Karl Jaspers

Karl Jaspers, philosophe protestant, a introduit le concept de période axiale dans son ouvrage Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949). Il identifie une période historique charnière, située entre 800 et 200 avant notre ère, où plusieurs civilisations à travers le monde ont simultanément connu des révolutions spirituelles et intellectuelles majeures.

Cette période voit l'émergence de grandes figures fondatrices comme Confucius, Bouddha, Socrate, les prophètes hébraïques, et des textes fondamentaux tels que les Upanishads ou les dialogues platoniciens.

Pour Jaspers, cette période marque un tournant où l’humanité prend conscience de la transcendance, de l’individu et de l’éthique universelle.

La relecture de la période axiale par Jan Assmann

Jan Assmann reprend le concept, mais il y apporte une approche anthropologique et culturelle :

Il insiste sur le rôle des pratiques mémorielles et des textes écrits dans la transmission des idées de la période axiale. Selon lui, cette période est également marquée par une transition vers des formes d'identités collectives basées sur des textes fondateurs et des traditions mémorisées (ex. la Torah dans le judaïsme ou les Védas dans l’hindouisme).

Contrairement à Jaspers, qui met l’accent sur une évolution presque spirituelle et universelle de l’humanité, Assmann analyse les spécificités culturelles et historiques de chaque civilisation. Il soutient que les changements de la période axiale ne sont pas universels, mais fortement dépendants des contextes sociaux, politiques et religieux locaux.

Différences entre Jaspers et Assmann

Approche universaliste vs particulariste :

Jaspers interprète la période axiale comme une évolution collective et presque simultanée de l’esprit humain vers des valeurs transcendantales.

Assmann, au contraire, insiste sur le rôle des systèmes de transmission culturelle et les diversités de chaque culture.

Centralité des textes et de la mémoire :

Jaspers met en avant les idées philosophiques et spirituelles universelles, tandis qu’Assmann insiste sur le rôle des textes écrits et des institutions mémorielles dans la formation des identités politiques et religieuses.

Émergence du monothéisme :

Assmann explore davantage les implications de la période axiale pour l'émergence du monothéisme, qu’il considère comme une révolution culturelle ayant des conséquences profondes sur les identités collectives.

3) En résumé

Jan Assmann apporte une profondeur anthropologique au concept de Jaspers, en examinant comment les textes, les pratiques mémorielles et les institutions ont contribué à structurer les identités politiques et religieuses des hautes civilisations. Là où Jaspers voit une évolution universelle de l'esprit humain, Assmann met en lumière la diversité des réponses culturelles et historiques, tout en montrant comment elles ont influencé la mémoire collective et l’organisation sociale.

Et quel est le rapport entre ces deux philosophes allemands, qui ont planché sur la notion de "période axiale" et les travaux de Karen Armstrong dans l'anglosphère qui, elle aussi, réanime cette thématique philosophique qui avait été quelque peu oubliée?

Karen Armstrong, dans l’anglosphère, reprend et développe le concept de "période axiale" introduit par Karl Jaspers, en y apportant une perspective qui dialogue indirectement avec les travaux de Jan Assmann et enrichit l'approche en l'adaptant à des préoccupations contemporaines. Voici les liens et divergences entre ces trois penseurs :

1) Karl Jaspers et la conceptualisation initiale

Jaspers introduit l’idée d’une période axiale comme une époque historique entre 800 et 200 avant notre ère où les grandes civilisations du monde (Inde, Chine, Proche-Orient, Grèce) ont connu des transformations spirituelles et intellectuelles fondamentales.

Pour lui, cette époque marque la naissance des grands cadres de pensée universelle, comme la quête de transcendance, la réflexion éthique, et l’idée de l’individu en tant qu’agent moral.

Cette vision universaliste a marqué la réflexion philosophique et reste un socle théorique pour les travaux ultérieurs.

2) Jan Assmann et l’approche anthropologique

Assmann reprend l’idée de Jaspers, mais en s'intéressant aux mécanismes culturels qui ont permis la transmission des idées axiales.

Il met un accent particulier sur la mémoire culturelle et les textes fondateurs comme outils de transmission et de structuration des sociétés. Il explore notamment le rôle du monothéisme, qui émerge dans cette période, et ses implications sur l’identité collective et politique.

Là où Jaspers voyait une évolution presque simultanée et universelle de l’humanité, Assmann insiste sur les variations culturelles et les contextes historiques spécifiques des transformations de cette période.

3) Karen Armstrong et la réhabilitation de la période axiale

Dans son ouvrage The Great Transformation (2006), Karen Armstrong revisite le concept de période axiale avec un objectif clair: démontrer la pertinence contemporaine de cette époque fondatrice pour répondre aux crises éthiques, spirituelles et politiques actuelles.

Elle met en avant une lecture plus théologique et humaniste des figures et courants de cette période (Bouddha, Confucius, Socrate, les prophètes hébreux, etc.), en insistant sur leur quête commune: résoudre la souffrance humaine et instaurer une éthique universelle basée sur la compassion et la justice.

Elle partage avec Jaspers l’idée que ces transformations ont eu lieu simultanément dans des régions éloignées, mais elle souligne également leur intemporalité, en montrant comment elles peuvent inspirer le monde contemporain.

4) Points de convergence entre Armstrong, Jaspers et Assmann

Une humanité en quête de transcendance et d'éthique :

Tous trois voient la période axiale comme une étape cruciale où l’humanité a développé des outils pour penser la condition humaine, la souffrance et le sens de l’existence.

Importance des figures fondatrices :

Jaspers met l’accent sur les grands penseurs, Assmann sur leurs textes et contextes, tandis qu’Armstrong explore leur message moral et spirituel.

Relecture de cette période pour le présent :

Armstrong, comme Assmann, fait un lien explicite entre les enseignements de cette époque et les défis contemporains, qu’il s’agisse de violence religieuse, de crise de sens ou de conflits identitaires.

5) Différences entre Armstrong et les philosophes allemands

Avec Jaspers :

Armstrong dépasse la vision purement philosophique ou métaphysique de Jaspers en mettant l’accent sur les dynamiques sociales et pratiques des religions de la période axiale. Elle insiste notamment sur leur rôle dans la création d’une éthique universelle fondée sur la compassion, une dimension que Jaspers aborde moins directement.

Avec Assmann :

Là où Assmann explore la période axiale à travers le prisme de la mémoire culturelle et des textes, Armstrong adopte une approche plus narrative et accessible, centrée sur les enseignements moraux des grandes figures axiales.

Armstrong insiste davantage sur les éléments de continuité spirituelle entre cette période et les enjeux actuels. Assmann, pour sa part, est plus attentif aux ruptures qu’elle introduit, notamment avec la "distinction mosaïque" et les tensions qu’elle crée dans les conceptions religieuses.

6) Une synthèse des trois approches

Karen Armstrong peut être vue comme un pont entre les travaux de Jaspers et Assmann :

Elle partage avec Jaspers une fascination pour les révolutions spirituelles universelles et leurs implications philosophiques.

Elle s’aligne avec Assmann dans son intérêt pour les contextes historiques et culturels spécifiques, mais sans adopter son analyse érudite des textes ou son insistance sur les institutions mémorielles.

Sa vision, plus pratique et centrée sur l’éthique contemporaine, cherche à rendre la période axiale pertinente pour un large public, en tant qu’inspiration pour résoudre les crises modernes.

Conclusion

Les trois auteurs enrichissent le concept de période axiale de manières complémentaires : Jaspers offre une vision philosophique et universaliste, Assmann une lecture anthropologique et contextuelle, tandis qu’Armstrong donne une interprétation théologique et humaniste, axée sur les enjeux contemporains. Ensemble, leurs approches forment une constellation d’idées qui approfondissent notre compréhension de cette période fondamentale de l’histoire humaine.

21:13 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, jan assmann, karl jaspers, karen armstrong, période axiale de l'histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Progrès, une idée de paresseux (Baudelaire)

Le Progrès, une idée de paresseux (Baudelaire)

par Claude Bourrinet

L’idée que l’homme puisse être perfectible est, du point de vue chrétien, une hérésie. Si l’on accepte le postulat biblique du Péché originel, il n’est pas envisageable qu’il existe un quelconque progrès véritable. L’art de la table est susceptible de jouir d’améliorations succulentes, l’électricité a pu être appliquée à des machines, et aboutir à voiler les étoiles du ciel, les armes devenir plus performantes et témoigner du génie humain, les transports voués à la vélocité la plus vertigineuse, de façon que l’on se rend plus vite à son poste d’ennui, les divertissements démultipliés et à la portée de toutes les consciences, de tous les rêves, et la société arrimée au port démocratique, si bien que l’on rend grâce aux urnes d’être arrivé à bon port, la clé du bonheur ayant enfin été trouvée, il n’en demeure pas moins que, égrugée la mince pellicule de civilité laborieusement enduite sur la peau du citoyen satisfait, se découvre encore la chair du Vieil homme éternel.

Il n’y a guère de différence entre un Tatar de la Volga, brave guerrier de l’empire Mongol, et un client bedonnant de McDo, excepté que le premier aura été plus leste pour sauter à cheval. Mais la même soif de sang gît au fond de leurs cœur. Et il en est ainsi pour tous les hommes du présent, du passé, et de l’avenir. Seule l’occasion diffère, pour manifester sa puissance de haine, et son talent de tuer.

Le monde moderne est donc, depuis plusieurs siècles, fondé sur un sophisme. Et, en passant, l'Eglise moderne s'adonne au pélagianisme. La prétention des adeptes du progrès à avoir rendu l’homme meilleur, je ne dis pas seulement moralement, mais aussi dans son aspiration à la beauté, est une escroquerie, qui ne rencontre de succès que grâce à la fatuité de ceux qui entendent ce discours, et qui s'estimeront toujours supérieur à Marc-Aurèle, qui ne connaissait pas le rasoir électrique. En vérité, si, du point de vue de la morale, toutes choses étant égales par ailleurs, un Français du XXIe siècle est aussi vicieux qu’un Hellène du Ve siècle av. J.C., il n’est pas certain que sa capacité à exister sous le soleil soit plus intense.

Au contraire. A ce niveau-là, nous avons régressé. L’homme rapetisse. Il aura bientôt atteint la taille du nain. Le monde est devenu une foire à la monstruosité la plus répugnante, parce que le crime, universel, se pare sans vergogne des oripeaux du Bien. Jadis, quand on trucidait son prochain selon la loi de la nature, on avait le meurtre franc et pour tout dire, honnête. Maintenant, il faut tortiller du croupion sur la chaise d’un Conseil de sécurité quelconque, pour débarrasser la terre de millions de coquins qui la polluaient.

20:07 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : progrès, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 22 janvier 2025

Il n'y a pas d'histoire sans philosophie

Il n'y a pas d'histoire sans philosophie

Alexandre Douguine

L'histoire est une séquence de blocs sémantiques appelés « événements ». Ceux-ci comprennent des personnalités, des processus, des changements, des oppositions, des catastrophes, des réalisations, des paysages sur lesquels tout cela se déroule et, en fin de compte, tout ce riche bloc de réalité à plusieurs niveaux s'élève jusqu'à sa signification. Et la signification d'un événement, à son tour, est inextricablement liée à la signification d'autres événements. C'est ainsi que se tisse la trame de l'histoire. En même temps, le sens d'un événement inclut la richesse infinie de ce qui constitue sa nature, son fondement.

L'histoire est donc quelque chose de spirituel, qui ne se révèle qu'à l'esprit philosophique rompu à la pratique de la contemplation des idées. L'histoire est un concept philosophique et même théologique; ce n'est pas par hasard que l'on parle d'histoire sacrée, où le sens des événements est révélé par des dogmes et des axiomes religieux, qui à leur tour révèlent ces dogmes et ces axiomes de manière détaillée et riche.

Toute l'histoire est structurée comme l'histoire sainte. Seules les versions séculières ont des dogmes et des axiomes différents - athées et matérialistes. Ici, à la place de Dieu, de l'Alliance, de l'Incarnation, du Salut, de la Providence, de l'eschatologie, se trouvent les lois immanentes de la terre, de la société, de la bio- et physio-logie, de la lutte inter- et intra-espèces, du destin, du climat, de la technologie, de la volonté de puissance, des formations historiques, etc.

L'histoire n'existe pas en dehors d'un système religieux ou idéologique

L'histoire n'existe pas en dehors d'un système religieux ou idéologique. Nous sommes aujourd'hui sur la voie des Lumières historiques. Il y a tout un décret présidentiel à ce propos. Mais nous n'avons pas de décret sur l'idée russe et la philosophie russe. Cela reste facultatif. De même, l'histoire reste suspendue dans un vide dogmatique et axiomatique. Pour l'un, cet événement signifie une chose, pour l'autre une autre, un troisième nie la signification même de cet événement, un quatrième en nie la réalité. Et il est impossible de réduire de force ce chaos et cet arbitraire en quelque chose d'unifié par un décret portant sur la seule histoire. Dans le meilleur des cas, un modèle artificiel superficiel sera formé, qui ne vivra de toute façon pas, même s'il est imposé à tous.

Nous devons nous engager à fond dans la philosophie

Jusqu'à présent, les autorités n'y prêtent aucune attention et la société ne s'y intéresse pas. Or, la philosophie, c'est le travail sur le code de programmation de la société. C'est le travail des programmateurs spéciaux de l'Esprit. Si nous n'avons pas de programmateurs souverains de l'Esprit, toutes nos disciplines historiques, sociales et humanitaires seront créées en dehors de la Russie, ce qui signifie que nous ne pouvons pas parler de souveraineté. Si l'État-Civilisation n'a pas de philosophie souveraine, cette souveraineté n'est finalement qu'une fiction.

Les philosophes sont en charge du sens des événements. Cela signifie qu'ils gèrent aussi les événements eux-mêmes. Il n'y a d'histoire à part entière que dans la société où il y a une philosophie à part entière. Sinon, la société et le pays vivent à la périphérie d'une autre civilisation, extérieure, dont les codes sont définis à l'extérieur et restent incompréhensibles. L'absence de souveraineté fait d'une société sans philosophie, et sans histoire, une société contrôlée de l'extérieur.

C'est pourquoi nous, Russes, n'avons pas de consensus sur les débuts de la Rus - sur les Slaves, Rurik, la tradition pré-chrétienne, l'acceptation du christianisme.

Nous n'avons pas de consensus sur l'État kiévien, ni sur sa fragmentation, ni sur les conquêtes mongoles et l'existence de la Russie en tant que partie de l'empire de Gengis Khan et de la Horde d'or.

Nous n'avons pas de consensus sur Ivan le Terrible, la zemshchina, l'oprichnina et la théorie de Moscou-Troisième Rome. L'interprétation de la relation de notre Église avec le Phanar n'est pas claire.

Nous n'avons pas de consensus sur les premiers Romanov, et nous comprenons encore moins le schisme russe.

Nous avons une divergence d'opinion totale sur le 18ème siècle pétrinien.

Nous n'avons pas de vision commune du 19ème siècle et de son tournant conservateur. La querelle entre slavophiles et occidentaux est réduite à peu de choses, elle est abandonnée, bien qu'elle ne soit pas terminée.

Il n'est pas surprenant que nous n'ayons pas de consensus sur les événements de 1917. Aujourd'hui, nous ne comprenons apparemment pas la signification de ces événements et sommes enclins à croire qu'ils n'ont pas eu lieu du tout.

Nous ne comprenons pas du tout pourquoi l'URSS a pris fin et comment il se fait que les années 90 ont commencé et que le pays s'est effondré et a perdu sa souveraineté, se transformant en une colonie de l'Occident.

Nous ne comprenons pas comment et d'où vient Poutine en tant que phénomène historique. Nous comptons beaucoup sur lui, mais nous ne sommes pas en mesure de l'expliquer ou de l'interpréter, ni de comprendre les conditions qui ont conduit à son règne. Je veux dire dans le contexte historique où la philosophie fonctionne.

Nous ne comprenons pas la raison d'être de Medvedev, ni ce qu'il fait aujourd'hui sur son canal Telegram.

Nous ne comprenons pas bien pourquoi nous avons commencé l'Opération militaire spéciale en 2022 et pourquoi nous ne l'avons pas fait en 2014. Il n'y a pas de consensus. Chacun à sa manière de voir et d'interpréter l'événement.

Personne n'est déconcerté par le fait qu'au cours des 40 dernières années, presque la même élite russe a changé à plusieurs reprises d'idéologie pour en adopter une autre, mais avec une apparence intelligente et importante, aujourd'hui grise et décrépite, elle continue à enseigner au peuple aveugle quelque chose qui lui est propre et que l'on ne comprend guère. Nous ne pouvons expliquer à personne, et d'abord à nous-mêmes, comment un membre du Komsomol devient un libéral, et un libéral devient un anti-libéral et un patriote, et ensuite, très probablement, un libéral et un anti-patriote à nouveau. La seule clé d'interprétation dont nous disposons est la célèbre chanson de la popstar Instasamka (photo).

Mais à partir de tout cela, il est tout simplement impossible de tresser le tissu spirituel de l'histoire russe. Et une nation qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Or, l'avenir est aussi l'histoire, sa dimension nécessaire.

Dans un récit de Yuri Mamleyev, il y avait un personnage, une femme victime de violence, qui, lorsque le juge lui demandait s'il y avait eu violence ou non, bégayait soudain et répondait une seule phrase étrange : « C'est tombé tout seul ». C'est à cela que ressemble notre histoire: quelque chose est tombé tout seul. On ne sait pas très bien quoi, quand, où, qui l'a poussé, pourquoi... Mais ce n'est pas ce qu'est l'histoire. Ce n'est pas du tout cela.

18:47 Publié dans Actualité, Histoire, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, russie, alexandre douguine, hisoire, philosophie, nouvelle droite, nouvelle droite russe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 20 janvier 2025

Hegel et le saut platonicien

Hegel et le saut platonicien

La philosophie politique de Hegel est très complexe. Elle s'appuie sur l'ensemble de son tableau philosophique. Comme nous l'avons vu, toute philosophie a toujours la possibilité de susciter une dimension politique.

Alexandre Douguine

Le 14 novembre 1831, le plus grand philosophe romantique de l'histoire mondiale de la pensée, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), est mort. Heidegger, tout comme Nietzsche, considérait Hegel comme celui qui avait achevé l'histoire de la philosophie du Logos occidental et comme celui qui incarnait l'apogée de l'histoire de la philosophie et de la philosophie en général. Si Platon était le philosophe du début, Hegel et Nietzsche étaient les philosophes de la fin. En ce sens, Hegel est le philosophe de la fin.

Tout est altérité de l'Autre

La philosophie politique de Hegel est très complexe. Elle s'appuie sur l'ensemble de son tableau philosophique. Comme nous l'avons vu, toute philosophie a toujours la possibilité de susciter une dimension politique. Comme Platon, Hegel, dans sa philosophie du droit, fait ce geste, prend toute sa philosophie et l'applique à la politique, c'est-à-dire qu'il situe explicitement la place de la philosophie politique dans le contexte de l'ensemble de sa philosophie. Par la philosophie, il explique la philosophie politique, en même temps qu'il clarifie la politique par sa dimension métaphysique.

À cet égard, Hegel est un philosophe classique qui inclut implicitement la philosophie politique. En ce sens, Heidegger avait parfaitement raison lorsqu'il disait que si l'on comprenait la Phénoménologie de l'Esprit, on pouvait en déduire tout le reste. En ce qui concerne la lecture, deux ouvrages fondamentaux de Hegel sont habituellement proposés : La Phénoménologie de l'Esprit et La Philosophie du Droit.

L'idée fondamentale de Hegel est qu'existe l'Esprit subjectif primordial, l'« esprit pour soi » (en allemand: der subjektive Geist). Ce point coïncide avec la thèse théologique sur l'existence de Dieu - l'Esprit subjectif est Dieu pour lui-même. Afin de s'employer pour l'Autre, cet Esprit subjectif se projette dans l'Esprit objectif (en allemand: der objektive Geist) dans lequel il devient nature et matière, c'est-à-dire que le sujet se projette dans l'objet.

On notera ici la différence fondamentale avec la topologie cartésienne qui a prédéterminé la structure de la modernité. Pour Descartes, il existe un dualisme entre le sujet et l'objet, alors que Hegel tente de supprimer ce dualisme et de surmonter le pessimisme épistémologique de Kant en distinguant la matière ou l'objet de l'Esprit. En fait, il ne s'agit que d'un développement du modèle kantien du « je suis » absolu, mais pris dans un modèle dynamique et dialectique. Si Fichte était une réaction à Kant, Hegel est une réaction à Fichte, mais en dialogue constant avec Kant et le cartésianisme.

Ainsi, Hegel soutient qu'il existe un esprit subjectif qui se révèle à travers l'esprit objectif par le biais de l'aliénation dialectique. La Thèse est l'Esprit subjectif et l'Antithèse est l'Esprit objectif, c'est-à-dire la nature. La nature n'est donc pas la nature puisque, selon Hegel, rien n'est identique à soi, mais tout est altérité de l'Autre, d'où le terme de « dialectique ».

Le cycle du départ et du retour : l'esprit absolu

En d'autres termes, il y a l'Esprit subjectif en tant que tel qui se projette comme Antithèse. C'est ainsi que commence l'histoire. Pour Hegel, la philosophie de l'histoire est d'une importance fondamentale car l'histoire n'est rien d'autre que le processus de déploiement de l'Esprit objectif qui acquiert à chaque nouvelle étape sa composante spirituelle qui constitue son essence. Mais le premier acte de l'Esprit objectif est de cacher son caractère spirituel, de s'incarner dans la matière ou la nature, et ensuite, tout au long de l'histoire, cette altérité de l'Esprit subjectif revient, par l'homme et l'histoire humaine, à son essence.

Mais il s'agit alors d'une nouvelle essence ; ce n'est plus l'Esprit Subjectif (l'« esprit pour soi ») ni un « esprit pour un autre », mais un « esprit en soi ». En d'autres termes, l'esprit revient à lui-même par sa propre aliénation. C'est ainsi qu'apparaît le cycle du départ et du retour, ce dernier étant plus important pour Hegel que le départ. Ce dernier crée les conditions préalables au retour, et le retour, passant le cycle entier, revient à l'esprit subjectif lui-même, devenant le troisième esprit - l'esprit absolu (en allemand: der absolute Geist). Autrement dit, il y a d'abord l'esprit subjectif, puis l'esprit objectif et enfin l'esprit absolu.

L'Esprit absolu, selon Hegel, se déploie au cours de l'histoire humaine et se dirige vers la fin de l'histoire.

Le sens de l'histoire est la réalisation de l'Esprit à travers la matière. D'abord, l'Esprit est lui-même, mais n'est pas conscient de lui-même, puis il commence à se réaliser, mais n'a pas de "lui-même". La nature abrite en elle-même les conditions préalables de l'histoire parce qu'elle est un élément de l'histoire. D'où l'histoire des religions, l'histoire des sociétés, et comme résultat du déploiement de l'Esprit à travers l'histoire, elle atteint son apogée à la fin de l'histoire, quand l'Esprit est pleinement conscient et est alors lui-même. Thèse, Antithèse, Synthèse. Ainsi, l'histoire est terminée.

Il s'agit là d'une image générale de la philosophie de Hegel, qui comporte de nombreuses nuances et complexités. Ainsi, selon Hegel, l'histoire évolue positivement, mais il s'agit d'un positivisme différent de celui de la philosophie de la Grande Mère. Le commencement titanesque implique qu'au début il y avait du moins et ensuite du plus. Dans sa lecture de Hegel, Marx a supprimé l'esprit subjectif et dit qu'il existe une nature qui se perfectionne elle-même. Il rétablit ainsi la philosophie de la Grande Mère selon laquelle tout croît à partir de la matière et de la nature.

Mais Hegel n'est pas Marx. Chez Hegel, cette croissance, ce processus, ce mouvement du bas vers le haut est basé sur le fait qu'au début, il y a eu un saut vers le bas. D'abord l'Esprit saute et tombe dans la nature, et donc la nature commence à croître, et la nature n'est pas tant autre qu'elle est l'altérité de l'Esprit. L'antithèse de l'Esprit n'est pas simplement son opposé, car il est lui-même sous une forme retirée. Le concept de « retrait » chez Hegel est très important, car l'Antithèse ne détruit pas la Thèse, mais la retire, l'absorbe et la démontre ensuite à travers la Synthèse.

Par conséquent, la thèse n'est pas absolue et l'antithèse n'est pas absolue. Elles sont toutes dialectiquement dépendantes. Seule leur synthèse est absolue, ce qui permet d'éliminer la thèse et l'antithèse. En ce sens, la compréhension hégélienne de l'histoire comme déploiement de l'Esprit se fait par phases: il y a l'Esprit subjectif (préhistorique), l'Esprit objectif, qui se manifeste à travers l'histoire, et enfin l'Esprit absolu, qui se manifeste à travers la tension supérieure de l'histoire, à travers la création d'une sorte de sommet culturel et sociopolitique, la pyramide de l'Esprit, qui est finalement devenu l'Absolu.

Hegel et l'idée de l'État allemand

Quelle est la place de la philosophie politique dans ce contexte ? Il est clair que, dans un certain sens, l'histoire devient politique. C'est pourquoi Hegel conçoit l'évolution des systèmes, des modèles et des régimes politiques comme des moments de devenir de l'Esprit absolu. La politique est la cristallisation de la synthèse. L'histoire politique est le mouvement de l'Esprit vers le devenir absolu. La politique est l'histoire de l'absolutisation de l'Esprit.

Hegel établit une hiérarchie entre les différentes formes politiques. D'une part, il s'agit d'une hiérarchie évolutive puisque chaque régime est meilleur que le précédent. Mais, contrairement aux idées de Marx, cette évolution n'est pas seulement le reflet de l'Antithèse, elle n'est pas le développement de la matière ou de la nature. Il s'agit de la distinction de l'Esprit qui était à l'origine inhérent à la matière et à la nature. Il n'y a donc pas de matérialisme ici. Il s'agit d'un schéma complexe qui combine l'option platonicienne (au début, il y avait l'Esprit et non la matière) et le modèle évolutionniste (dans lequel nous commençons à considérer l'histoire à partir de l'Antithèse, ce qui rappelle l'idée de la Grande Mère). Marx a évacué la partie platonicienne, d'où sa réinterprétation de Hegel dans un sens exclusivement matérialiste. Mais Hegel est plus complexe.

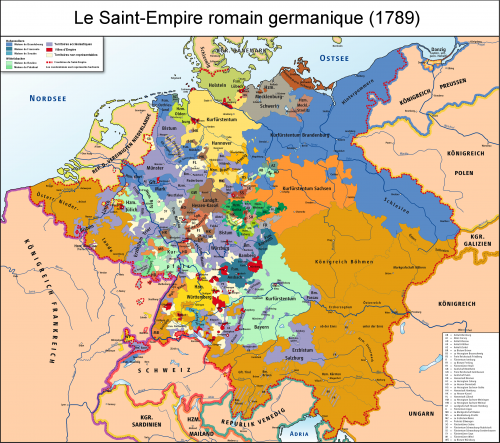

Un autre point important chez Hegel est la façon dont il définit la fin politique de l'histoire, le sommet du devenir de l'histoire politique et l'expression de l'Esprit absolu. Hegel dit ici quelque chose d'intéressant à propos de la Prusse et de l'État allemand. Les Allemands n'avaient pas d'État, donc historiquement il n'y avait pas d'expression de ce type. Ainsi, les Allemands absorbent la logique du mouvement mondial, et l'État prusso-allemand est l'expression de l'Esprit absolu. Toute l'histoire est donc un prélude à la formation de l'Allemagne au 19ème siècle. Hegel disait que les grands peuples sont ceux qui ont soit un grand État, soit une grande philosophie. Selon lui, les Russes ont un grand État, alors qu'au 19ème siècle, les Allemands n'avaient aucun État. Il s'ensuit que les Allemands doivent avoir une grande philosophie, puis un grand État.

Le plus frappant est que Hegel a formulé la philosophie d'un grand État allemand avant que l'Allemagne n'apparaisse sur l'échiquier européen. Il a forgé cette théorie alors qu'il vivait lui-même dans une Allemagne fragmentée en principautés qui n'avait rien d'un État puissant et fort. Hegel a rassemblé l'Allemagne, l'a dotée d'une mission intellectuelle et a créé, avec Fichte et Schelling, le concept idéaliste et romantique de l'État allemand en tant qu'expression de l'Esprit devenant absolu. L'apogée et la fin de l'histoire, selon Hegel, est donc l'État allemand.

De plus, Hegel pensait que le système politique le plus optimal était une monarchie éclairée dominée par des philosophes politiques hégéliens, porteurs de la synthèse de l'esprit du monde entier, qui reconnaissent la logique de l'histoire mondiale. Hegel se considérait comme un prophète de la philosophie, de l'humanité et de l'Allemagne et, dans un certain sens, comme un mystique. Sur le plan méthodologique, la philosophie de Hegel était absolument rationnelle, mais elle était irrationnelle dans ses prémisses. Il a étayé l'idée que la société civile, la Révolution française et l'époque des Lumières constituaient un autre moment dialectique dans la formation de la monarchie éclairée. La société civile est ce qui permet à la monarchie de se développer et que la monarchie abolit ensuite. Hegel était donc un monarchiste mystique qui considérait que la logique de l'histoire était le chemin des différentes formes politiques vers la monarchie à la façon russe.

Il n'est pas surprenant que cette idée ait été reprise par les fascistes italiens, en particulier dans la théorie de l'État italien de Giovanni Gentile, qui était un hégélien. Paradoxalement, ni le fascisme ni le nazisme ne peuvent être considérés comme des représentants du nationalisme classique. Dans ces deux visions du monde, certains éléments ne se prêtent pas à être considérés comme des formes classiques ou même radicales du nationalisme bourgeois européen, car dans ce cas, l'ajout de l'instance hégélienne sous la forme de l'Esprit subjectif et toute la métaphysique de l'histoire que Gentile a posée dans les fondements de la théorie du fascisme italien n'étaient que de l'hégélianisme appliqué à l'Italie.

Bien qu'il soit considéré comme un classique de la philosophie politique, Hegel est un cas plutôt complexe, composite. Sa philosophie politique ne reflète pas l'idéologie de la troisième voie, et la théorie marxiste a été construite sur un hégélianisme métaphysiquement tronqué. En d'autres termes, l'hégélianisme « de gauche » est devenu la base de la deuxième théorie politique, et l'hégélianisme « de droite » a influencé certaines des particularités de la troisième théorie politique. Par ailleurs, l'idée hégélienne de la fin de l'histoire a été reprise et appliquée au modèle libéral par son élève Alexandre Kojève [1], son disciple Francis Fukuyama et d'autres philosophes. Marx a appliqué la « fin de l'histoire » au communisme, Gentile à l'État et certains philosophes hégéliens au triomphe de l'ordre mondial libéral. Selon ces derniers, la société civile n'est donc pas un prolégomène à la monarchie (comme le pensait Hegel lui-même), mais l'apogée du développement de la civilisation humaine.

Cette idée a été reprise comme prémisse par Francis Fukuyama, qui a employé le terme de « fin de l'histoire ». Ce terme était d'une importance fondamentale pour Hegel dans la mesure où il marquait le moment final de l'accomplissement par l'Esprit de sa phase absolue à travers l'histoire, le moment dialectique du retour de l'Esprit à lui-même, en lui-même et pour lui-même - la Synthèse.

Ainsi, nous pouvons trouver dans l'hégélianisme les trois idéologies classiques de la modernité, mais cela ne signifie pas que l'hégélianisme puisse être qualifié du point de vue de l'une ou l'autre d'entre elles. Hegel est plus large que toutes les théories politiques de la modernité et ne tombe donc en aucune d'entre elles. Il y a donc dans l'hégélianisme ce qui a été volé par fragments par les trois idéologies politiques de la modernité, ainsi que ce qui n'a pas été pris, comme l'idée de l'Esprit subjectif primordial qui précède tout mouvement descendant. Cet élément du saut platonicien primordial, le néoplatonisme, qui transite ensuite dans des topologies plus ou moins progressives-évolutives, nous permet de ne pas classer Hegel parmi les philosophes ou philosophes politiques de la modernité, car, comme nous l'avons vu, le paradigme de la modernité ne présume aucune composante matérielle préalable.

Une lecture non libérale, non marxiste et non fasciste de Hegel nous permet de révéler ses composantes pour une alternative à la modernité et de l'intégrer dans la Quatrième Théorie Politique. Par cette opération, nous déplaçons Hegel de l'époque de la modernité dans laquelle il a vécu et pensé vers un autre contexte. Il s'agit d'un autre Hegel, d'une autre philosophie politique de Hegel dans laquelle l'accent est mis sur le saut platonicien vers le bas. Cette partie de sa philosophie n'a pas reçu, et ne pouvait pas recevoir, d'incarnation politique dans le cadre du paradigme de la modernité. Néanmoins, elle peut trouver son expression dans le contexte de la Quatrième théorie politique.

Note :

[1] Le philosophe russe Alexandre Kozhevnikov a changé son nom en Alexandre Kojève après avoir émigré.

17:53 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : hegel, hegélianisme, philosophie, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 19 janvier 2025

L’Anti-Système: le concept de Lev Goumilev s’applique de manière étonnamment pertinente à l’Occident d’aujourd’hui

L’Anti-Système: le concept de Lev Goumilev s’applique de manière étonnamment pertinente à l’Occident d’aujourd’hui

Brecht Jonkers

Source: https://brechtjonkers.substack.com/p/the-anti-system?publ...

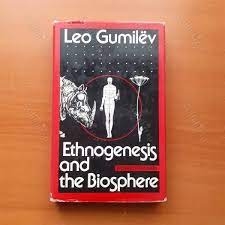

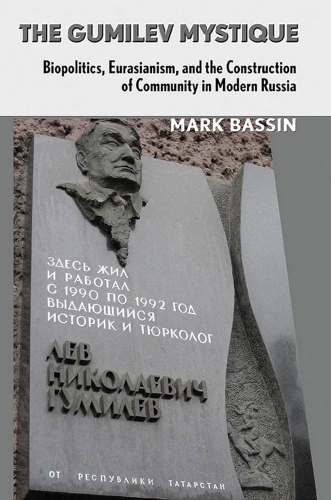

« Essentiellement, les anti-systèmes sont des visions négatives du monde : des ensembles cohérents d’enseignements qui organisent et rationalisent les pulsions prédatrices déterminant le comportement d’un groupe ethnique ou sous-ethnique. Goumilev les qualifiait de "concepts vampires", incarnant un sens profond et diabolique du dessein ».

Dans leurs spécificités, les anti-systèmes varient grandement d’un groupe à l’autre et selon les périodes historiques, mais ils partagent certaines convictions et orientations fondamentales. Ils se caractérisent toujours par une "vision négative du monde", considérant l’univers matériel et les domaines de la vie quotidienne comme un lieu de souffrance et la source de tous les maux. En conséquence, tous les anti-systèmes prônent le rejet du monde matériel (mirootritsanie ou zhizneotritsanie) dans toute sa complexité et diversité, au profit de principes abstraits simplifiés et d’idéaux absolus et inflexibles.

En effet, le zhizneotritsanie est le principal sentiment motivationnel de l’anti-système, exprimé généralement soit par un appel à remodeler le monde, soit plus simplement à le détruire.

Cette hostilité générale envers le monde est liée à une hostilité plus spécifique envers les réalités écologiques de la biosphère. Dans un anti-système, « l’homme s’oppose à la nature, qu’il considère comme un domaine de souffrance. Pourtant, il est contraint d’inclure son propre corps dans la biosphère qu’il rejette, et dont il devient nécessaire de "libérer son âme", c’est-à-dire sa conscience. »

De nombreuses méthodes ont été proposées pour accomplir cela, mais le principe sous-jacent reste toujours le même : le rejet du monde [naturel] comme source du mal.

En fin de compte, bien sûr, cette lutte ne peut être que vaine, car aucun anti-système chimérique n’est capable d’extraire complètement un groupe ethnique de son emplacement écologique, qu'il occupe dans le monde naturel. Ainsi, plutôt qu’une véritable libération de l’environnement naturel, l’anti-système convoque ses adeptes à une lutte qui ne peut conduire qu’à la profanation et à la destruction écologiques.

Un anti-système viole toutes les qualités naturelles positives de la vie ethnique. La vénération de l’héritage et de la tradition qui, dans des ethnies saines, opère à travers la structure familiale par l’héritage signalétique et contribue à maintenir l’intégrité et la continuité ethniques, est rejetée. Au contraire, un anti-système se tourne obsessionnellement vers l’avenir plutôt que de regarder avec révérence vers le passé, et il est dominé par des individus ayant un "sens du temps futuriste". Les valeurs et attitudes antisystémiques sont codifiées et formalisées à travers des textes écrits stylisés, qui ne peuvent être absorbés spontanément mais doivent être expliqués et enseignés de manière formaliste.

« Et la différence entre les traditions "vivantes", absorbées par les enfants au cours de leur éducation, et les traditions "fabriquées" (sdelannye), c’est-à-dire celles basées sur des livres, est la même que celle entre les organismes vivants et les objets inanimés. Les premières, lorsqu’elles périssent [naturellement], renaissent sous forme de leur postérité. Les secondes, en revanche, sont progressivement détruites, sans espoir de résurrection. » (Mark Bassin, The Gumilev Mystique).

18:32 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lev goumilev, biopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 12 janvier 2025

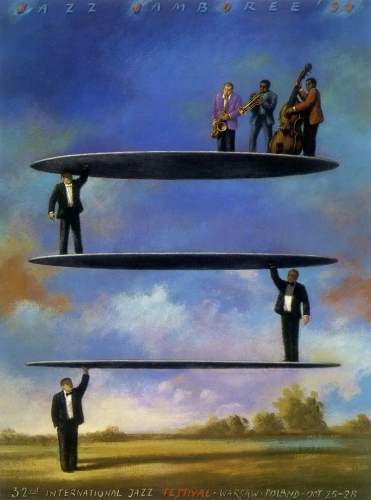

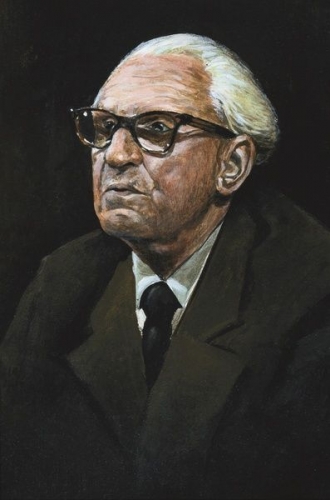

L'importance de Giorgio Locchi aujourd'hui

L'importance de Giorgio Locchi aujourd'hui

par Alexander Raynor

Source: https://www.arktosjournal.com/p/why-giorgio-locchi-matter...

« Je n'ai eu que deux maîtres: Friedrich Nietzsche et Giorgio Locchi. Je n'ai jamais rencontré le premier, j'ai rencontré le second », a écrit l'influent philosophe français Guillaume Faye. « Je pèse mes mots: sans Giorgio Locchi et son œuvre, la véritable chaîne de défense de l'identité européenne se serait probablement brisée ».

Giorgio Locchi (1923-1992) était un philosophe, journaliste et intellectuel italien qui, malgré une reconnaissance relativement limitée de son vivant, a exercé une profonde influence sur la pensée culturelle et politique européenne dans la seconde moitié du 20ème siècle. Travaillant principalement depuis Paris en tant que correspondant à l'étranger pour le journal italien Il Tempo, Locchi a développé un système philosophique sophistiqué qui intègre des idées de Friedrich Nietzsche, Richard Wagner et Martin Heidegger, tout en apportant des contributions originales à notre compréhension de l'histoire, du temps et de l'identité culturelle.

Il existe plusieurs raisons impérieuses de lire Locchi aujourd'hui :

Premièrement, il fournit l'une des analyses les plus rigoureuses, soit une analyse philosophiquement sophistiquée, sur la manière dont les différentes conceptions du temps et de l'histoire façonnent les civilisations. S'inspirant des innovations musicales de Wagner et du concept d'éternel retour de Nietzsche, Locchi a formulé une vision « sphérique » du temps historique qui s'oppose aux conceptions linéaires, progressives et cycliques. Pour Locchi, chaque moment historique contient simultanément les dimensions du passé, du présent et du futur, de la même manière qu'un morceau de musique conserve sa cohérence grâce à l'interaction entre la mémoire, les notes actuelles et l'anticipation. Cela permet de mieux comprendre la manière dont les cultures se comprennent elles-mêmes et leurs trajectoires.

Deuxièmement, Locchi offre une perspective unique sur la relation entre la musique, le mythe et l'identité culturelle. Son analyse des opéras de Wagner va au-delà des interprétations standard pour révéler comment la musique peut exprimer des visions du monde fondamentales et façonner la conscience historique. Il voit dans l'utilisation innovante par Wagner de leitmotivs et de mélodies sans fin un moyen de représenter la nature multidimensionnelle du temps historique. Cela rejoint son argument plus large sur la façon dont les mythes et les récits culturels structurent la façon dont les sociétés se comprennent elles-mêmes et leur destin.

Troisièmement, Locchi a développé une théorie originale sur la façon dont les tendances historiques émergent et évoluent à travers des phases mythiques, idéologiques et synthétiques distinctes. Cette théorie fournit un cadre utile pour comprendre les mouvements culturels et politiques. Selon lui, les nouvelles tendances historiques apparaissent d'abord sous une forme mythique, puis se divisent en idéologies concurrentes, avant d'aboutir éventuellement à une résolution synthétique. Cela permet d'expliquer les modèles que nous observons dans la manière dont les mouvements se développent et se transforment au fil du temps.

Le cœur de la pensée de Locchi porte sur la manière dont les sociétés et les cultures conservent leur cohérence et leur identité au fil du temps. Il a constaté que les différentes civilisations sont façonnées par des « tendances » distinctes - des schémas profonds de pensée et de sentiment qui structurent la façon dont elles perçoivent le monde et leur place dans l'histoire. Ces tendances ne sont pas seulement des idées abstraites, mais s'expriment à travers l'art, le rituel, la politique et l'organisation sociale.

L'une de ses principales idées a été de reconnaître que les tendances passent par des phases distinctes. Dans la phase mythique, une tendance s'exprime à travers des symboles et des récits puissants qui unissent les opposés dans une vision originale. Dans la phase idéologique, cette unité se brise en interprétations concurrentes. Dans la phase synthétique, ces conflits peuvent être résolus dans une nouvelle unité, mais cela n'est pas garanti.

Locchi s'intéressait particulièrement à la manière dont la civilisation européenne contenait des tendances concurrentes - l'une s'exprimant dans le christianisme et l'égalitarisme moderne, l'autre dans les diverses tentatives de faire revivre les traditions et les valeurs européennes plus anciennes. Il voyait en Wagner une figure cruciale qui avait atteint une nouvelle expression mythique susceptible de régénérer la culture européenne - le mythe surhumaniste (1).

Cela rejoint un autre aspect important de la pensée de Locchi : son analyse de la manière dont les sociétés maintiennent une continuité culturelle tout en évoluant et en se transformant. Il a souligné que les cultures saines ont besoin à la fois de la mémoire des origines et de l'ouverture sur l'avenir. Son concept de temps sphérique permet d'expliquer comment cela est possible - le passé n'a pas simplement disparu mais reste actif dans la façon dont nous nous comprenons et dont nous envisageons nos possibilités.

L'œuvre de Locchi mérite d'être étudiée attentivement, car elle allie rigueur philosophique et sensibilité à l'art, au mythe et à la culture. Bien que ses écrits soient parfois denses et difficiles, il met en lumière des questions fondamentales sur la manière dont les sociétés maintiennent leur cohérence et leur identité à travers le temps. Ses idées sur la relation entre la musique, le mythe et la conscience historique restent très pertinentes.

La compréhension de Locchi sur la manière dont les nouveaux mouvements culturels et politiques émergent et se développent est particulièrement précieuse. Son analyse du schéma mythique-idéologique-synthétique permet d'expliquer à la fois comment les mouvements prennent leur élan initial grâce à des visions fondatrices puissantes, et comment ils peuvent ensuite se fragmenter et potentiellement se transformer. Ce cadre reste utile pour comprendre les dynamiques culturelles et politiques contemporaines.

Locchi apporte également des éclaircissements importants sur le rôle de l'art et de la culture dans la formation de la conscience historique. Son analyse de Wagner montre comment les innovations artistiques peuvent exprimer et contribuer à créer de nouvelles façons de comprendre le temps et l'histoire. Cela suggère l'importance continue de l'art et de la culture dans la façon dont les sociétés se perçoivent et perçoivent leurs possibilités.

La lecture de Locchi aujourd'hui est précieuse car il aborde des questions fondamentales sur l'identité culturelle et la conscience historique qui demeurent pressantes. Comment les sociétés maintiennent-elles la continuité tout en évoluant ? Comment les différentes conceptions du temps façonnent-elles la manière dont les cultures se comprennent elles-mêmes ? Quel rôle l'art et les mythes jouent-ils dans la structuration de la compréhension historique ? Le traitement sophistiqué de ces questions fournit des ressources conceptuelles pour relever les défis contemporains.

Bien que certains aspects de la pensée de Locchi soient le produit de son contexte historique, ses idées fondamentales sur la relation entre le temps, l'identité et la culture restent très pertinentes. Son analyse de l'émergence et de l'évolution des tendances permet d'éclairer les dynamiques culturelles et politiques actuelles. Son insistance sur l'importance de l'enracinement et de l'ouverture sur l'avenir s'inscrit dans les débats actuels sur la tradition et le changement.

L'œuvre de Locchi est également précieuse parce qu'elle réunit de manière originale de multiples traditions intellectuelles. Sa synthèse des idées issues de la musique, de la philosophie et de l'analyse culturelle démontre la valeur de la pensée interdisciplinaire. Bien que son écriture puisse être exigeante, la profondeur et la sophistication de sa pensée méritent d'être étudiées attentivement.

Pour comprendre Locchi, il est utile de commencer par ses œuvres les plus accessibles, comme Définitions, avant de s'attaquer à ses textes philosophiques plus denses. Son analyse de Wagner constitue un bon point de départ pour aborder ses idées plus générales sur le temps, le mythe et l'identité culturelle. Bien que tous les lecteurs ne soient pas d'accord avec ses conclusions, son traitement rigoureux des questions fondamentales sur la manière dont les sociétés maintiennent leur cohérence à travers le temps reste précieux.

En conclusion, Giorgio Locchi mérite une attention renouvelée en tant que penseur profond qui éclaire des questions cruciales sur l'identité culturelle, la conscience historique et la transformation sociale. Son analyse sophistiquée du temps, des mythes et des tendances offre des ressources conceptuelles pour comprendre le passé et le présent. Bien que son travail puisse être difficile, il mérite d'être étudié attentivement par toute personne intéressée par les questions de continuité et de changement culturels. Ses idées sur la façon dont les sociétés maintiennent leur cohérence tout en évoluant restent très pertinentes pour les débats contemporains.

Commandez les Définitions de Giorgio Locchi ici:

En langue française: https://boutique.institut-iliade.com/product/definitions-...

En langue anglaise: https://www.amazon.com/dp/1917646046

Note:

(1) L'idée du mythe surhumaniste est explorée dans l'autre ouvrage majeur de Locchi : Nietzsche, Wagner e il mito sovrumanista (Nietzsche, Wagner et le mythe surhumaniste). Pour mieux comprendre ce concept, vous pouvez consulter l'entretien qu'Éléments a réalisé avec le fils de Giorgio, Pierluigi Locchi. La traduction anglaise de cet entretien est disponible ici:

https://www.thepostil.com/giorgio-locchi-and-the-suprahumanist-myth/

17:37 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, surhumanisme, giorgio locchi, nouvelle droite |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 10 janvier 2025

De la xénophobie, du nationalisme, de la noblesse

15:18 Publié dans Philosophie, Réflexions personnelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : noblesse, nationalisme, xénophobie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Chesterton et Borges

Chesterton et Borges

Par Juan Manuel de Prada

Source: https://noticiasholisticas.com.ar/chesterton-y-borges-por...

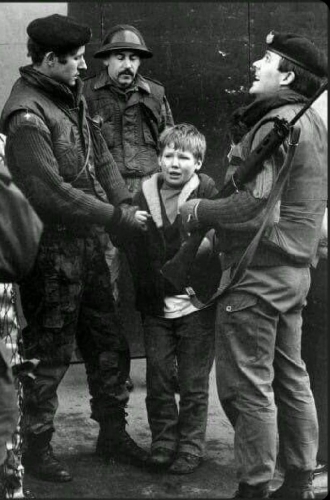

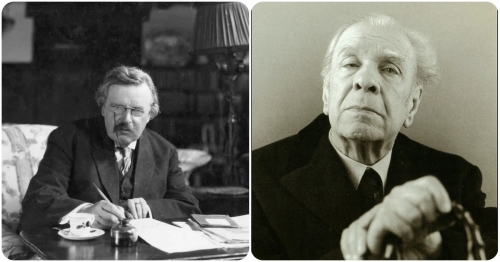

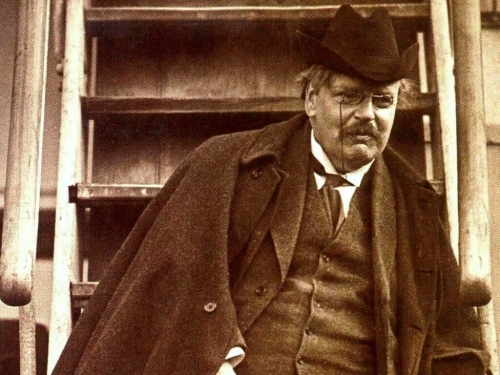

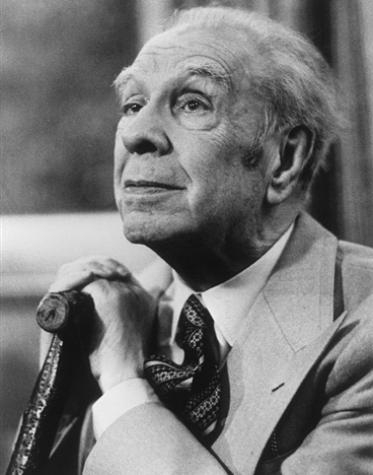

Un siècle et demi après sa naissance, les œuvres de Gilbert Keith Chesterton sont encore régulièrement réimprimées et sa figure fait l'objet d'un « culte » croissant. Il est en effet paradoxal (mais un écrivain aussi doué pour le paradoxe que Chesterton ne pouvait avoir d'autre destin) qu'une époque qui s'acharne à ne pas croire tout ce en quoi Chesterton croyait avec ferveur s'acharne également à vénérer Chesterton. Car le scepticisme terminal et putrescent de notre époque n'a pu venir à bout du talent foisonnant du créateur du Père Brown, avec sa tonne de bon sens, avec la bonne santé rugissante de son argumentation et la splendeur de son style, qui débordait sur tous les genres.

Chesterton, qui dans ses dernières années était un auteur de plus en plus vilipendé par ses compatriotes, a néanmoins joui en Espagne et dans d'autres pays catholiques d'une popularité qui s'est prolongée tout au long des années 1940 et 1950. Mais dans la seconde moitié du siècle dernier (alors que les pays catholiques devenaient « protestants »), un manteau d'opprobre s'est abattu sur Chesterton, en raison de ses opinions « réactionnaires » (c'est-à-dire clairvoyantes et très sages) sur la démocratie, le progressisme, l'évolutionnisme, le féminisme et les autres « ismes » émétiques en circulation. Même son plus fervent et prestigieux défenseur, Jorge Luis Borges, n'échappe pas au rejet général de la pensée de Chesterton dans le progressisme environnemental ; et déjà, lorsqu'il écrit sa nécrologie dans la revue « Sur », il prend ses distances avec les positions de son maître (« Aucun des attraits du christianisme ne peut rivaliser avec son invraisemblance débridée »), affirmant que Chesterton est ce qu'il est en dépit de son catholicisme, et non grâce à lui.

Borges affirmera également que « l'intérêt qu'elles [les croyances de Chesterton] suscitent est limité ; supposer qu'elles l'épuisent, c'est oublier qu'un credo est l'aboutissement ultime d'une série de processus mentaux et émotionnels ». Mais il s'avère que pour Chesterton, le credo était quelque chose de bien plus important qu'une « série de processus mentaux et émotionnels ». Il était le carburant de toute sa littérature, qui s'attachait à éclairer les mystères de la foi, non pas à la manière sèche de tant d'apologistes étouffants, mais à la manière jonglée d'un artiste de cirque, de sorte que les dogmes sont mis sous nos yeux pour faire des sauts périlleux et faire semblant d'être ivres, nous faisant rire presque sans que nous nous en apercevions, comme le ferait un gentleman en pyjama et en chapeau melon. Borges n'a jamais compris quelque chose d'aussi élémentaire, et il a eu beau lire, citer et traduire Chesterton, imiter son humour polémique et la belle « clarté latine » de son style paradoxal, il a toujours insisté pour construire un Chesterton à sa mesure, allégé ou « purifié » des aspects de sa pensée qu'il jugeait inintelligibles ou qu'il rejetait (n'oublions pas que, pour Borges, « l'idée d'un être parfait, omnipotent, tout-puissant est l'ultime création de la littérature fantastique »).

Ainsi, toutes les lectures de Chesterton par Borges sont boiteuses, hémiplégiques, souvent grotesques, quand elles ne sont pas carrément idiotes. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il présente « Le nommé Jeudi » comme une fantaisie à mi-chemin entre Lewis Carroll et Franz Kafka, en ignorant la thèse théologique que le livre cache dans ses pages. Car « Le nommé Jeudi » est avant tout une très belle fable sur les mystères de la souffrance, le libre arbitre et le problème du mal, qui sont après tout les mêmes questions que celles que l'on trouve dans le Livre de Job ; seul le traitement chestertonien est totalement nouveau. Pour un lecteur non averti, « Le nommé Jeudi » peut sembler être une diatribe contre l'anarchisme ; mais Chesterton ne dirige pas ses fléchettes contre la désobéissance aux gouvernements, mais contre le « non serviam » transformé en un « vaste mouvement philosophique qui annonce toujours un âge futur de béatitude ».

En fin de compte, Borges faisait partie de ce vaste mouvement philosophique ; c'est pourquoi, bien qu'il ait toujours écrit sous l'« influence notoire » de Chesterton, il n'a jamais pu pénétrer l'homme qui palpitait dans l'éclat de son écriture, en qui s'amalgamaient - comme l'a écrit Leonardo Castellani - « la sagesse du vieillard, la raison de l'homme, la combativité du jeune homme, la pétulance du garçon, le rire de l'enfant et le regard étonné et sérieux du nourrisson ». Et tous ces vêtements apparaissent dans ses écrits, qui exercent une influence vitale sur ses lecteurs. Car l'influence de Chesterton n'est pas seulement (contrairement à celle de Borges) intellectuelle ou esthétique ; Chesterton est aussi un « maître à penser » qui façonne notre pensée et nous apprend à vivre.

Je crois que c'est finalement la raison ultime de la pertinence de Chesterton, un siècle et demi après sa naissance ; une pertinence de la même nature que celle d'autres auteurs comme Cervantès ou Dostoïevski qui, en plus de nous donner un plaisir littéraire, nous façonnent intérieurement ; une pertinence que Borges ne pourra jamais avoir, même s'il est l'écrivain espagnol le plus techniquement parfait de tout le vingtième siècle. C'est sans doute une magnifique ironie que Dieu ait choisi Borges comme sauveur de Chesterton, sans lui permettre de pénétrer la raison ultime de sa valeur, tout comme il a choisi Moïse comme guide vers la terre promise, sans lui permettre d'y mettre les pieds. Car Dieu est un ironiste aussi paradoxal et éblouissant que Chesterton lui-même.

11:44 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : g. k. chesterton, chesterton, jorge luis borges, lettres, littérature, littérature anglaise, littérature argentine, lettres argentines, lettres anglaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 05 janvier 2025

La fin du "quatrième tournant"

La fin du "quatrième tournant"

Alexandre Douguine

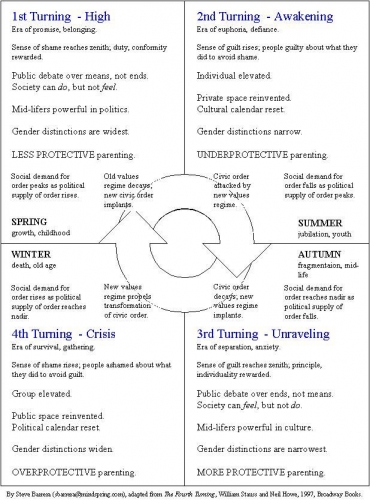

La théorie générationnelle de Strauss-Howe, ou théorie du « quatrième tournant », postule que l'histoire suit des schémas cycliques en passant par quatre tournants, chacun durant environ 20 à 25 ans :

1) Haute période (premier tournant) - C'est une ère d'institutions fortes et de conformisme. La confiance collective est élevée et l'individualisme est faible.

2) Période d'Éveil (deuxième tournant) - Un bouleversement culturel au cours duquel la jeune génération se rebelle contre les normes établies, ce qui conduit à un renouveau spirituel et culturel.

3) La période d'effritement (troisième tournant) - Les institutions s'affaiblissent, l'individualisme s'accroît et la confiance du public dans les institutions diminue. La société se fragmente.

4) La période de Crise (quatrième tournant) - Période de bouleversements majeurs où une action collective est nécessaire pour résoudre des problèmes cruciaux, impliquant souvent une guerre, un effondrement économique ou un changement social majeur. Cela conduit à un nouvel apogée, qui redémarre le cycle.

Ces cycles sont façonnés par la psychologie collective des différentes générations (Prophète, Nomade, Héros et Artiste), chacune ayant des traits distincts influencés par l'époque dans laquelle elle est née. La théorie suggère que la compréhension de ces cycles peut aider à prédire les changements sociétaux à venir et à s'y préparer.

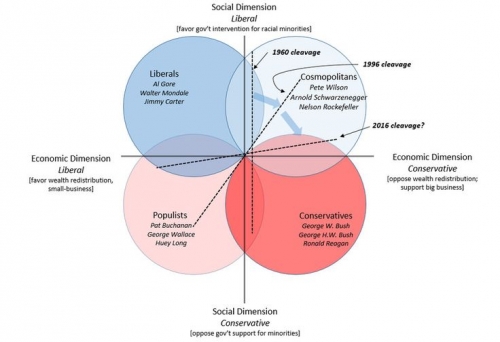

La théorie générationnelle de Strauss-Howe marque la transition d'un cycle historique à un autre, un passage symbolisé aujourd'hui par Donald Trump. Le néoconservatisme et le sionisme chrétien sont considérés comme des parties intégrantes de la phase de crise, ce qui représente un défi important.

La théorie de Strauss-Howe est particulièrement pertinente lorsqu'elle aborde la dynamique entre la socialité (holisme) et l'individualisme. Cela s'apparente au célèbre dilemme de L. Dumont, où la socialité représente l'apogée, le début et le printemps, tandis que l'individualisme signifie la crise, la fin et l'hiver, l'individu étant dépeint comme Krampus.

La modernité occidentale, dans ce contexte, est la crise, le déclin (Untergang). Le nominalisme et l'individualisme occidentaux sont emblématiques de l'hiver de l'histoire, marquant la transition de la culture à la civilisation (selon Spengler) et l'oubli de l'être (Heidegger). La théorie générationnelle peut être étendue à des cycles historiques plus larges.

En juxtaposant des cycles relativement courts comme le saeculum et les Turnings aux vastes saisons de l'histoire (comme la Tradition, la Modernité, la Postmodernité), nous concluons que Trump signifie la fin d'une époque majeure - la fin du monde moderne.

Cela marque également la fin de la modernité occidentale. Le postmodernisme sert de fondement philosophique à la culture woke et au mondialisme libéral, révélant le nihilisme inhérent à la modernité occidentale. C'est le point culminant des fins, la fin de l'histoire occidentale.

Trump finalise cette fin, symbolisant la fin de la fin. Cependant, la question demeure: est-il conscient de sa mission ? Peut-il initier un nouveau départ ? Le prochain sommet (haute période, hauts temps) ne peut être quelque chose de relatif, de limité ou de local. Le prochain tournant doit être une révolution conservatrice globale à l'échelle mondiale.

Le prochain sommet (hauts temps, haute période) doit signifier le dépassement de la modernité, c'est-à-dire de l'individualisme occidental, de l'atomisme, du libéralisme et du capitalisme. L'Occident doit se transcender. C'est pourquoi les œuvres de Weaver et le platonisme politique sont si importants. Le prochain Grand Réveil devrait être un Grand Réveil, mais pas au sens de Strauss-Howe.

La modernité occidentale était fondamentalement défectueuse, conduisant à une dégénérescence totale et à un désastre, culminant avec le règne de l'Antéchrist. La culture woke est la culture de l'Antéchrist.

Le prochain sommet (hauts temps) ne peut être que le grand retour au Christ. Le Christ est le roi du monde. Son autorité a été temporairement usurpée par le prince de ce monde, mais le règne de Satan prend fin. Les libéraux sont considérés comme possédés par Satan et la modernité elle-même est satanique. En termes hindous, ce cycle est connu sous le nom de Kali-Yuga, l'âge des ténèbres.

Trump est bien plus qu'un simple Trump, c'est un signe.

17:55 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, théorie générationnelle strauss-howe, strauss-howe, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 30 décembre 2024

Raâga Blanda, les compositions poétiques d'Evola 1916-1922

Raâga Blanda, les compositions poétiques d'Evola 1916-1922

L'éditeur évoque, avec une évidente participation émotionnelle, sa rencontre avec Evola, un auteur qui a joué un rôle important dans l'histoire de la courageuse maison d'édition romaine.

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/117475-libri-strenne-di-natale-...

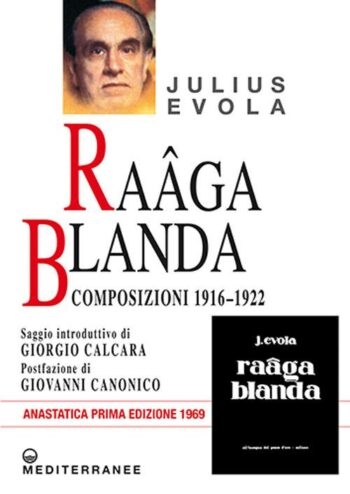

Raâga Blanda, un recueil de poèmes de Julius Evola pour les éditions Mediterranee

Raâga Blanda, un recueil de poèmes de Julius Evola pour les éditions Mediterranee

À l'occasion du 50ème anniversaire de la mort de Julius Evola, un nombre considérable d'œuvres du philosophe ou qui lui sont dédiées ont été imprimées. Nous abordons ici le recueil de compositions poétiques d'Evola, Raâga Blanda, récemment sorti en librairie grâce aux Edizioni Mediterranee (pour les commandes : 06/3235433, ordinipvdizionimediterranee.net, pp.79, 14,50 euros). Le livre, qui comprend un essai introductif de Giorgio Calcara, se termine par une postface de Giovanni Canonico, patron des Edizioni Mediterranee, ainsi que par une brève biographie du penseur. L'éditeur évoque, avec une évidente participation émotionnelle, sa rencontre avec Evola, un auteur qui a joué un rôle important dans l'histoire de la courageuse maison d'édition romaine. Il s'attarde en particulier sur l'histoire de la couverture du volume que nous présentons, reproposée dans cette nouvelle édition anastatique, exactement telle qu'elle a été conçue et souhaitée par le philosophe.

Calcara, dans l'essai introductif, présente, de manière organique et avec des accents persuasifs, le sens et la signification de la production poétique d'Evola. Il s'agit d'un moment central dans la production artistique futuriste-dadaïste du traditionaliste et d'une grande importance. La première édition de Raâga Blanda est parue en 1969, grâce à l'extraordinaire sensibilité éditoriale de Vanni Scheiwiller.

La saison poétique d'Evola, contemporaine de sa saison picturale, s'est en effet achevée vers 1922. Ses lueurs poétiques ont attendu cinquante ans pour être éditées dans leur intégralité, grâce à l'insistance de l'auteur qui considérait ces expériences « de jeunesse » comme centrales dans son processus de réalisation spéculative. Les compositions de Raâga Blanda témoignent, comme l'indique la Note préparée par la Fondation, de « l'unité profonde d'un philosophe encore capable de penser en artiste et d'un artiste qui [...] n'a jamais cessé de faire de la philosophie » (p. X). Le terme Raâga apparaît pour la première fois chez Evola en 1920, dans le poème I sogni (Rêves), inclus dans Arte astratta (Art abstrait), texte capital de la théorie abstractionniste européenne. Calcara affirme qu'il évoque : « une présence mystérieuse qui se manifeste sous la forme d'une expression phonique abstraite » (p. XIV). Ce lemme prend une forme définitive dans le poème La parole obscure, devenant l'un des quatre « élémentaires » de cette composition, Monsieur Raâga.

Ce dernier exerce une fonction d'enregistrement, en transcrivant : « les mécanismes du paysage intérieur activés par les trois élémentaires précédents » (p. XIV), Lilian, Ngara, Hhah. Grâce à l'étude d'Elisabetta Valento de 1989, centrée sur la relation épistolaire que l'artiste-philosophe entretenait avec le dadaïste Tzara, nous savons que, dès 1919, Evola pensait à son livre poétique, probablement achevé à la fin de l'année 1920. Le livre ne vit pas le jour à ce moment-là en raison de désaccords avec Marinetti et les futuristes et, par conséquent, certaines des compositions furent intégrées à l'essai théorique L'art abstrait, un texte qui, à bien des égards, était déjà dadaïste. Franco Crispolti, éminent critique d'art, a redécouvert le caractère crucial de la production artistique d'Evola à la fin des années 1950 et a organisé une exposition de ses peintures à la galerie de Claudio Bruni à Rome en 1963. Comme nous l'avons dit, Scheiwiller a adhéré avec enthousiasme à la proposition d'Evola, comme en témoigne la correspondance entre les deux hommes, conservée dans le Fonds Apice de l'Université de Milan.

Ce dernier exerce une fonction d'enregistrement, en transcrivant : « les mécanismes du paysage intérieur activés par les trois élémentaires précédents » (p. XIV), Lilian, Ngara, Hhah. Grâce à l'étude d'Elisabetta Valento de 1989, centrée sur la relation épistolaire que l'artiste-philosophe entretenait avec le dadaïste Tzara, nous savons que, dès 1919, Evola pensait à son livre poétique, probablement achevé à la fin de l'année 1920. Le livre ne vit pas le jour à ce moment-là en raison de désaccords avec Marinetti et les futuristes et, par conséquent, certaines des compositions furent intégrées à l'essai théorique L'art abstrait, un texte qui, à bien des égards, était déjà dadaïste. Franco Crispolti, éminent critique d'art, a redécouvert le caractère crucial de la production artistique d'Evola à la fin des années 1950 et a organisé une exposition de ses peintures à la galerie de Claudio Bruni à Rome en 1963. Comme nous l'avons dit, Scheiwiller a adhéré avec enthousiasme à la proposition d'Evola, comme en témoigne la correspondance entre les deux hommes, conservée dans le Fonds Apice de l'Université de Milan.

Pour saisir le sens de ces poèmes, il est nécessaire de se référer à la signification que le terme raâga avait dans le bouddhisme primitif. Il peut être traduit par « attachement », « désir » et fait allusion à ce qui pèse sur l'esprit, le reléguant à la seule dimension « causale », « sensorielle ». En sanskrit, ce mot peut être traduit par « couleur », « tache sombre », signe de l'impureté de la condition humaine générant « la souffrance et l'impossibilité d'atteindre l'état final de la grande libération » (p. XVII). L'adjectif blanda (doux) vise, quant à lui, à adoucir cette condition de stase existentielle, en faisant allusion à son possible dépassement. Les poèmes d'Evola ont donc des traits de « mystérieuses abstractions verbales, ils décrivent des paysages intérieurs [...] qui tantôt chantent des territoires doux et acides et des galops féroces, tantôt descendent soudain dans de sombres profondeurs abyssales pour finir projetés sur des orbites stellaires glacées » (p. XIX). À travers l'expérience du vide, les poèmes d'Evola font allusion au dépassement de la limite qui nous caractérise encore, en découvrant, alchimiquement, notre nature divine.

La parole poétique évolienne est mantra, rébus phonologique, qui libère le dire de la dimension de la signification, c'est une parole magique qui porte en elle l'incipit vita nova, tant à l'égard du moi que du monde, comme dans les accords de la perspective philosophique de l'idéalisme magique. Raâga blanda témoigne de l'irruption du spirituel dans l'art. L'art authentique, en effet, est orphique, acte dé-déterminant, mettant en évidence l'être toujours à l'œuvre au commencement.

La parole poétique évolienne est mantra, rébus phonologique, qui libère le dire de la dimension de la signification, c'est une parole magique qui porte en elle l'incipit vita nova, tant à l'égard du moi que du monde, comme dans les accords de la perspective philosophique de l'idéalisme magique. Raâga blanda témoigne de l'irruption du spirituel dans l'art. L'art authentique, en effet, est orphique, acte dé-déterminant, mettant en évidence l'être toujours à l'œuvre au commencement.

Pour ce faire, le mot doit se libérer de son rapport univoque aux choses, mais aussi de son propre usage métaphorique : ce n'est que dans ce cas qu'il devient une porte royale grande ouverte sur le divin. Sur les trente compositions rassemblées dans le volume, huit sont tirées de L'art abstrait, bien que révisées. Certains textes sont explicitement dadaïstes. Parmi eux, « A » dit : Lumière dans lequel est évoqué le serpent Ea, typique de l'imagerie hermétique évolienne. Les poèmes de la première période se réfèrent, à partir de 1916, à la phase picturale de l'« idéalisme sensoriel » : « ce qui frappe [...], c'est le recours obsessionnel à l'addition des couleurs » (p. XXII). Ceci est particulièrement évident dans les Esquisses (Schizzi). Les poèmes composés pendant la période où Evola a participé à la Première Guerre mondiale sont également dignes d'intérêt. Dans ces poèmes, « ce qui est représenté, c'est la conséquence de l'action : la visée, le tir [...] et l'explosion » (p. XXII).

Il convient de noter que, transversalement, dans de nombreux poèmes, il y a une valorisation évidente du « féminin », on pense surtout à la Ballade en rouge (Ballata in rosso). La nouvelle édition de Raâga blanda permet au lecteur de saisir pleinement la valeur de la poésie d'Evola, moment saillant de son parcours idéal et de sa réalisation.

20:13 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : julius evola, poésie, dadaïsme, art abtrait, lettres, lettres italiennes, littérature, littérature italienne, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Vers une théorie générale de l'horreur

Vers une théorie générale de l'horreur

Alexander Douguine