René Guénon face à l’orthodoxie du bouddhisme

par Clément Sans

Ex: http://zone-critique.com

Dans le règne de la Quantité que nous vivons, la copie semble avoir remplacée l’original, et avec lui tout rapport à l’Origine. La Tradition est absente de nos traditions. Les voies spirituelles se multiplient autant qu’elles semblent se combiner, parfois au sein même d’une unique religion. Le syncrétisme spirituel, nourrit par un matérialisme et un sentimentalisme qui rongent les voies ancestrales, est peut-être le plus grand ennemi de l’esprit de synthèse que toute intelligence métaphysique tend à développer. Si, comme le notait René Guénon, l’Occident chrétien a fermé sa porte aux voies initiatiques depuis le XIIIe siècle et n’est aujourd’hui capable que de retarder l’effondrement absolu de ses propres structures, alors se tourner vers l’Orient semble salutaire. À l’Orient civilisationnel correspond toujours un Orient spirituel, intérieur, qui ne saurait se dégrader dans l’abandon des lignées de transmission. Dans ce défrichement progressif des réceptions occidentales du bouddhisme , les lecteurs de Guénon ont souvent traité avec distance le cas du bouddhisme, ne sachant statuer définitivement sur son orthodoxie. Zone Critique se propose ici d’explorer la question.

« le bouddhisme […] devait aboutir […] tout au moins dans certaines de ses branches, à une révolte contre l’esprit traditionnel, allant jusqu’à la négation de toute autorité, jusqu’à une véritable anarchie, au sens étymologique d’ « absence de principe », dans l’ordre intellectuel et dans l’ordre social »

René Guénon, La Crise du monde moderne

« Le dharma et les dharmas, quiddité unitive et quiddité de l’existence diversifiée : c’est là que réside la base d’une exégèse interreligieuse qui ne cherchera pas à remédier aux conflits historiques en minimisant les facteurs formels ou doctrinaux qui en réalité traduisent des différences de génie spirituel. Loin de minimiser l’importance de pareilles différences au nom d’une bienveillance oecuménique facile et éventuellement faussée, elles seront appréciées pour le message que chacune d’elles apporte de même que comme nécessités surgies de la différenciation de l’humanité elle-même ».

Marco Pallis, Lumières Bouddhiques

Tout lecteur, aussi inattentif qu’il soit, sait que René Guénon a changé plusieurs fois son jugement concernant le bouddhisme. Ses proches ne furent pas inutiles à ces revirements, notamment ce monstre d’érudition que fût Ananda Coomaraswamy. Avant de statuer sur l’orthodoxie du bouddhisme, que Guénon n’a reconnu que d’une manière boiteuse, il est nécessaire de comprendre à quoi cette orthodoxie se rattache, puisque l’orthodoxie dont il est ici question n’est autre que la fidélité à la Tradition Primordial. Selon Guénon, la Tradition Primordiale représente l’idée suivante : à l’Origine de l’humanité, la Révélation était Une, pour une humanité Une. Cette humanité fonctionnait dans une sorte d’harmonie consensuelle et entière, non sujette à séparations. En tant qu’axe spirituel, la Tradition Primordiale commune à tous était pourvue de fondements métaphysiques auxquels tous les peuples, aussi différents qu’ils soient, se rattachaient. À la suite de la marche du temps, la Tradition Primordiale va se diffuser sur les différents peuples qui l’exprimeront sous une forme culturelle propre et qui permettront de la rejoindre dans son cœur via la mise en place, à l’intérieur des voies spirituelles exotériques, d’une voie initiatique et ésotérique elle-même fondue dans la civilisation. Cependant et avec l’avancée du progrès dans l’histoire, les traditions vont tendre à se diviser (et non plus simplement à se différencier), elles vont se réformer, se modifier, et s’écarter de leur axe primordial. C’est, selon Guénon et pour ne citer qu’un exemple parmi des centaines, le cas du protestantisme, qui a tellement réformé le christianisme originel qu’il en est venu à dévier de son axe spirituel traditionnel. La Tradition Primordiale est donc toute tendue vers le principe d’Origine métaphysique. Il est inutile de vouloir la situer dans une chronologie historique ou de vouloir la répliquer matériellement, puisque cette Tradition est un fil spirituel supra-humain qui n’est pas sujet à une matérialisation définitive.

Il existe donc, selon Guénon, une connaissance universelle non-humaine à la base de toutes les traditions spirituelles humaines.

Il existe donc, selon Guénon, une connaissance universelle non-humaine à la base de toutes les traditions spirituelles humaines. Comme il le dira dans L’homme et son devenir selon le Védanta à propos des évolutions de la tradition, « si l’exposition peut suivant les époques, se modifier jusqu’à un certain point dans sa forme extérieure pour s’adapter aux circonstances, il n’en est pas moins vrai que le fond reste toujours rigoureusement le même et que ces modifications extérieures n’affectent en rien l’essence de la doctrine ». Selon Guénon, la Tradition Primordiale est donc une quête vers laquelle les traditions spirituelles humaines avancent. La fascination de Guénon pour la tradition hindoue vient du fait même qu’il considérait cette voie comme privilégiée au regard de son orthodoxie, les autres traditions ayant, en quelque sorte, une « dette » spirituelle envers la tradition hindoue. « La situation vraie de l’Occident par rapport à l’Orient n’est, au fond, que celle d’un rameau détaché du tronc .» (Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues). Encore une fois, il ne s’agit pas ici pour Guénon de dire si telle religion est supérieure à une autre, ou si le christianisme dépasse l’Islam dans sa profondeur ésotérique, ce qui, évidemment, n’a absolument aucun sens. Il faut entendre cette filiation comme une remontée généalogique dans l’espace de l’origine métaphysique. A ce titre, il n’existe aucune « religion vraie » ou « religion fausse », mais simplement des voies orthodoxes ou hétérodoxes vis-à-vis de la Tradition Primordiale. C’est d’ailleurs en cela que Guénon fût peut-être plus moderne qu’on ne veut bien le penser habituellement : il encourage ses lecteurs, vivant dans un monde qui ne propose plus, comme ce fût le cas, un cheminement initiatique et ésotérique, à explorer les différentes possibilités traditionnelles qui s’offrent à eux. Ce fût pour Guénon et beaucoup de ses disciples le choix de l’Islam et du soufisme, quand d’autres firent un retour au christianisme (Jean Borella) ou une exploration du bouddhisme (Marco Pallis). A ce titre, il ne s’agit pas pour Guénon de se convertir à une voie plutôt qu’à une autre, conversion qui sous-entendrait une validation d’une voie contre une autre, mais plutôt de « s’installer » dans une religion qui, par sa forme exotérique, permet l’accès à une voie interne, ésotérique, vers la Tradition Primordiale. Ce qui compte, en définitive, c’est le fond métaphysique et divin commun à tous, et que la civilisation moderne a délaissé. Dans un monde où les spiritualités sont, comme le reste, mondialisées, l’exigence d’investigation de Guénon semble bien plus moderne qu’elle n’y paraît. Gardons donc toujours à l’esprit que Guénon évolue non en tant que musulman au sens commun du terme, mais en tant qu’esprit fidèle à la Tradition qui a besoin d’une voie exotérique pour s’initier à l’ésotérisme. A la suite de cette définition, un problème se pose immédiatement : savoir quelles sont les traditions qui sont déviantes (hétérodoxes) de la Tradition Primordiale, et quelles sont celles qui proposent un cheminement orthodoxe et initiatique vers cette dite Tradition. Dans le cas qui nous intéresse, et ce notamment parce que les intuitions premières de Guénon allaient dans un sens négatif, la question sera donc : le bouddhisme est-il orthodoxe ?

Orthodoxie temporelle

Orthodoxie temporelle

« S’il y a dans le Bouddhisme des éléments apparemment « chrétiens », il y a aussi dans le Christianisme des éléments apparemment « bouddhiques », et il y a du « Christianisme » aussi dans l’Hindouisme, et ainsi de suite ».

Trésors du Bouddhisme, Frithjof Schuon

Comme nous l’avons vu, le concept de Tradition Primordiale sert de référentiel pour les traditions humaines qui se manifestent dans l’histoire. La somme des voies orthodoxes représentent un perspectivisme métaphysique d’une même Possibilité, s’effaçant progressivement dans leur singularité afin de se fondre dans le monde du non-manifesté. Si les critères métaphysiques ne sont pas à confondre avec ceux de la « méthode historique », méthode d’autant combattue par Guénon qu’elle fût dominante chez les orientalistes de son temps, le critère historique ne demeure pas moins inutile pour situer l’orthodoxie du bouddhisme. Coomaraswamy, dans son article Rebirth and Omniscience in Pâli Buddhism, se montrera critique sur cette manière de considérer les textes bouddhiques en enlevant leur partie métaphysique, retrait à l’origine des incompréhensions sur cette tradition spirituelle. Comme le rappelle le Dr Jean-Pierre Schnetzler dans son article des Cahiers de l’Herne, Guénon a soutenu l’hétérodoxie du bouddhisme de 1921 à 1939, notamment dans la première édition de L’Homme et son devenir selon le Védânta et dans l’Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues, ainsi que dans de nombreux articles et lettres rédigés durant la période (voir par exemple dans sa lettre à Coomaraswamy du 2 décembre 1935). On sait que Coomaraswamy ainsi que Marco Pallis furent responsables des changements de vues de Guénon, ce dernier étant si enthousiaste pour la métaphysique hindoue qu’il considéra hâtivement le bouddhisme comme étant une hérésie dans l’immense sagesse du Véda. On ne reprochera pas à Guénon d’avoir analysé le bouddhisme avec les sources limitées de l’époque. Les préjugés orientalistes sur le bouddhisme étaient innombrables et le jeune Guénon eut vite fait de considérer le Dharma comme une source de libération sociale, un vecteur « anarchique », une « libre pensée », etc. Des erreurs factuelles sont également recensées, qu’il ne s’agit pas ici de lister. Encore aujourd’hui, le bouddhisme est souvent présenté comme une excroissance déviée de l’hindouisme. En ce sens, les questions métaphysiques ne sont pas à poser puisque le bouddhisme est, temporellement, une déviation consciente de la Tradition Primordiale pour des motifs sociaux. C’est l’apport de Coomaraswamy, notamment dans son livre brillant de clarté Hindouisme et bouddhisme, qui permit de replacer l’enseignement bouddhique dans son orthodoxie métaphysique.

Sur le plan temporel, le bouddhisme possède une orthodoxie qui lui est propre et demeure indépendant de l’hindouisme

Avant de revenir sur ce point, essentiel, il semble nécessaire de montrer en quoi, sur le plan temporel, le bouddhisme a sa propre orthodoxie et demeure indépendant de l’hindouisme (même si les conclusions métaphysiques du Mahayana semblent sur beaucoup de points se joindre presque symétriquement à celles de l’hindouisme tardif). Si l’historiographie pétrie de nationalisme indien a conduit, en Occident, à valider une interprétation du bouddhisme comme réactif au système des brahmanes, nous savons désormais aux vues des recherches indianistes que rien n’est plus faux. Le bouddhisme naît dans les populations dravidiennes situées à l’est de l’Inde, populations qui ont su développer de grandes écoles religieuses fondées sur une pratique ascétique stricte (dont également le jaïnisme). Le rapport religieux des populations dravidiennes est, malgré des différences locales, un rapport pratique qui amène au « salut ». Les populations brahmanes, arrivées plus tardivement (-1000 avant J-C), ont quant à elles un rapport indo-européen à la religion : il s’agit d’établir un ordre social en concordance avec la structure du cosmos. Les brahmanes ont alors leur propre culte basé sur le sacrifice, culte totalement extérieur avec le bouddhisme des origines. D’un côté, des ascètes avec une spiritualité individuelle. De l’autre, une religion dont le but est l’ordonnancement de la société. Il est inutile de dire que ces pratiques se sont progressivement pénétrées les unes les autres aux grès des mouvements de population. Or, le Bouddha ne naît pas dans une région brahmanisée mais dans une société clanique (le clan des Shakya). Les quatre castes des brahmanes validant les fonctions tripartites indo-européennes ne concernent donc pas l’univers mental du Bouddha, qui n’est pas pour autant hors de tout contact avec les brahmanes, ces derniers vivant souvent dans des villes relativement identifiables. Notons ici que le bouddhisme réutilisera le mot de « brahmane » dans son contexte propre, à l’image des versets du Dhammapada qui utilisent le terme comme synonyme de « saint », « Arhat », celui qui a atteint l’Éveil. Ce truchement dans le vocabulaire ajouté à une absence de précision des traducteurs est peut-être à l’origine de nombre de malentendus. Le brahmanisme n’étant alors pas dominant en Inde, le Bouddha n’a donc pas eu à s’y confronter directement comme cela sera le cas pour ses successeurs indiens. L’enseignement du Bouddha ne vient donc ni du brahmanisme, et encore moins de l’hindouisme. Il n’est en rien une branche déviée comme pouvait le penser originellement Guénon. Il faut également rappeler que ce que nous appelons aujourd’hui et communément « hindouisme » est le produit historique des relations entre le jaïnisme et le bouddhisme, relations qui ont progressivement infusées dans le brahmanisme ancien (sacrificiel), ce dernier se transformant alors en religion de libération au même titre que le bouddhisme. C’est donc ce produit « récent » historiquement que l’on nomme hindouisme, le système des castes étant comme une survivance formelle – mais non inutile du point de vue hindou – du brahmanisme ancien dans l’hindouisme tardif. Ce qu’il s’agit de montrer contre l’analyse trop rapide de Guénon est qu’il n’existe aucune une dette temporelle du bouddhisme envers l’hindouisme. Le bouddhisme possède sa propre orthodoxie, attestée d’une transmission, en dehors du système brahmanique dont il n’est pas originaire et n’a, finalement, rien à dire. Si certains individus de basses castes ont trouvé dans le bouddhisme une manière d’échapper à leur position dans le système des brahmanes, ils sont comparables aux paysans qui faisaient le choix du clergé pour échapper à une condition sociale jugée incertaine. L’unique « dette » du bouddhisme envers l’hindouisme est donc une dette à situer sur le plan métaphysique, et pour cela encore faut-il lui reconnaître son orthodoxie et son indépendance à puiser sa source dans cette souche commune de la Tradition. Dans La pensée du Bouddha, récemment traduit en français, l’éminent Richard Gombrich montre bien comment le bouddhisme a d’ailleurs bien plus de liens avec le jaïnisme qu’avec le système hindou, notamment en ce qui concerne l’éthicisation de la loi du karma.

Il faut remercier Guénon d’avoir modifié ses écrits et reconnu son erreur initiale. A la suite des analyses de Coomaraswamy et de Pallis, Guénon considérera le bouddhisme comme le moyen de transmettre aux non-indiens ce que l’hindouisme avait retenu dans son système fermé. Le bouddhisme, et particulièrement le Mahayana, n’avait plus une situation analogue au protestantisme (une réforme du christianisme), mais était similaire à la mission du christianisme face au judaïsme (une universalisation). Le bouddhisme était reconnu catholique au plein sens du mot. Coomaraswamy[1] remarquait à ce titre que le bouddhisme ne fût admiré en Occident, et particulièrement en Europe, que pour la raison qu’il fût mal compris. Il est probable que la situation n’ait pas énormément changé sur ce point, et une encyclopédie de la réception du bouddhisme par les occidentaux serait à écrire à la suite des travaux de Roger Pol-Droit[2]. Ce revirement a cependant permis à Guénon de préciser que l’hétérodoxie d’une tradition humaine face à la Tradition Primordiale venait de la conception rationaliste tardive qui avait présenté le bouddhisme en occident sous ce seul angle. Comme le remarquait son disciple Denys Roman, il était important de rectifier ce point qui plaçait l’Asie dans l’erreur pour plus de deux millénaires. Cette rectification a conduit de nombreux lecteurs de Guénon à s’installer dans le bouddhisme en tant que structure orthodoxe, et ce pour les raisons pertinemment évoquées par Schnetzler (les lignées de maître-disciples encore vivantes, système ésotérique fort, ordinations monastiques qui sont de véritables passages initiatiques).

Orthodoxie du Soi

« Le Bouddha visible est ce qu’est son essence invisible, il est conforme à la nature des choses. Il a une activité, puisque ses mains parlent, mais cette activité est essentiellement « être » ; il a une extériorité puisqu’il a un corps, mais elle est « intérieure » ; il est manifesté puisqu’il existe, mais il est « manifestation du Vide » (shûnyamûrti). Il est la personnification de l’Impersonnel en même temps que la Personnalité transcendante ou divine des hommes ; que le voile se déchire, et l’âme retourne à sa bouddhéité éternelle comme la lumière, diversifiée par un cristal, retourne à l’unité indifférenciée quand aucun objet ne brise son rayon ».

Trésors du Bouddhisme, Frithjof Schuon

L’apport de Guénon n’est donc pas dans une lecture fine de la pensée sotériologique du Bouddha. Les imprécisions et les affirmations tranchées n’apporteront rien à celui qui compte comprendre le Dharma à partir de Guénon. La relation de Guénon au bouddhisme demeura difficile, malgré l’atténuation des vues initiales. Ce regard suspect semble l’avoir éloigné, comme le soulignait Pierre Feuga dans ses Fragments tantriques, d’une compréhension de la métaphysique bouddhique dans sa pleine puissance. A ce titre, Guénon n’a pas réussi à voir le génie absolu, égal à Aristote, de Nâgârjuna. Que dire également de l’omission du moine gandharais Vasubandhu et de son frère Asanga. Il est difficile de traiter la métaphysique bouddhiste sans évoquer la profondeur exceptionnelle du Madhyamaka ou du Yogacara, et avec ces écoles les débats sur la nature de la vacuité, étant dans un premier cas la résultante logique de l’interdépendance des phénomènes prouvant la non-substantialité, et dans un deuxième cas un pendant idéaliste plaçant le lieu de l’illusion comme lieu de l’éveil dans la conscience. A ce titre et comme le remarquait Jean-Marc Vivenza dans son étude Tout est conscience. Une voie d’éveil bouddhiste, il devient subtil de distinguer nettement les conclusions métaphysique du bouddhisme d’avec les développements tardifs de l’hindouisme philosophique, et il est dommage que Guénon soit passé à côté d’une pensée aussi radicalement négative et idéaliste. Le bouddhisme chinois et japonais Chan (Zen) était sûrement trop anti-intellectualiste dans ses conclusions pour la sensibilité de Guénon, malgré le fort caractère ésotérique d’une voie située « en dehors des écritures » qui commença par le silence même du Bouddha. D’une même manière, Guénon était évidemment loin de soupçonner l’existence de voies comme celle du Shugendô qui, dans le cas du bouddhisme japonais le plus ascétique et ésotérique, n’est pas moins fidèle à une tradition initiatique rigoureuse.

Guénon a très tôt éprouvé dans sa fascination pour l’hindouisme un rejet de la pensée dualiste et un amour pour les doctrines de l’Unité.

Si les imprécisions sur l’orthodoxie temporelle du bouddhisme ont été rectifiée, il s’agit de traiter un point métaphysique fondamental dans ce refus de l’esprit dualiste : l’absence de « soi » dans le bouddhisme. On pourrait rapidement supposer que cette question est secondaire, Guénon semblant plus préoccupé des « techniques » initiatiques et de la fidélité d’une voie à son origine, plutôt qu’à des conclusions métaphysiques précises. En réalité, Guénon a très tôt éprouvé dans sa fascination pour l’hindouisme un rejet de la pensée dualiste et un amour pour les doctrines de l’Unité. Ce facteur n’est d’ailleurs sûrement pas absent de son choix de s’installer dans la tradition islamique. Ce grand Soi, unité totale dans laquelle se fond l’individu qui se quitte lui-même, reste le point terminal de la pensée hindoue, rappelant à bien des égards certains gnostiques chrétiens (Guénon cite notamment Jacob Boehme). Le rejet du « soi » dans le bouddhisme a peut-être été la plus grosse incompréhension occidentale de l’enseignement du Bouddha, et on ne compte pas les orientalistes qui ont entendu ce rejet comme la marque d’une réforme des doctrines hindoues. Encore une fois, Coomaraswamy comme Caroline Rhys Davids ont permis certaines clarifications. Le non-soi (anattâ) n’implique en rien une négation réactive du Soi (Âtma). En fait, tout dépend de quel « soi » nous parlons, et l’usage des majuscules n’est peut-être pas synonyme de meilleure clarté. Le disciple de Guénon Marco Pallis, dans ses Lumières Bouddhiques, soulignait qu’il est fort probable que le Bouddha ait voulu par cette négation du soi souligner une tendance naturelle vis-à-vis de l’égo chez ses disciples, l’enseignement étant dans le bouddhisme toujours contextuel, individuel, et circonstancié. La distinction du « Grand Âtmâ » et du « petit Âtmâ » trouve sa traduction plus nette dans la distinction entre le « Soi » et le « moi ». Le caractère de réalité permanente est niée dans le second cas, puisque ce « moi » n’existe tout simplement pas en tant qu’existence réelle. Il ne peut être permanent puisqu’il procède d’un conditionnement mental dans la réalité relative et mondaine. Il n’y a d’ailleurs pas à combattre le moi ou à le faire disparaître par ce même motif de non-existence absolue. Lorsque l’on dit que l’individualité ne concerne pas le « Soi », cela suppose que, contrairement aux interprétations classiques, il y a un Soi, qui est indépendant du « moi ». Cependant, ce soir n’en est pas pour autant permanent. C’est paradoxalement ce point qui servi d’appui pour statuer de l’hétérodoxie du bouddhisme quant à la tradition hindoue qui semble le plus proche des doctrines du brahmanisme. Dans son article The Reinterpretation of Buddhism, Coomaraswamy nous dit : « Aussi, l’état de l’arhat, qui est libéré du « moi » ou du « petit âtmâ », ne saurait-il en aucune façon être regardé comme une « annihilation » (chose qui est d’ailleurs proprement inconcevable) ; il a cessé d’être « quelqu’un », mais, par cela même, il « est » purement et simplement ; il est vrai qu’il n’est « nulle part » (et ici Mrs Rhys Davids paraît s’être méprise sur le sens ou il faut l’entendre), mais parce que le « Soi » ne saurait évidemment être soumis à l’espace, non plus qu’à la quantité ou à toute autre condition spéciale d’existence. Une autre conséquence importante est que, dans le Bouddhisme pas plus que dans le Brâhmanisme, il ne peut y avoir place pour une « prétendue réincarnation » : le « moi » étant transitoire et impermanent, cesse d’exister par la dissolution du composé qui le constituait, et alors il n’y a rien qui puisse réellement se « réincarner » ; l’« Esprit » seul peut être conçu comme « transmigrant », ou comme passant d’une « habitation » à une autre, mais précisément parce qu’il est, en lui-même, essentiellement indépendant de toute individualité et de tout état contingent ».

Le bouddhisme ne nie donc pas le « Soi », il précise le propos et restructure les imprécisions, et cela permet d’évacuer automatiquement toute critique qui voudrait faire du bouddhisme un nihilisme. Par ailleurs, cette réintroduction métaphysique du « Soi », un soi qui, on l’a compris, est un non-soi en tant que fixe, se retrouvera indirectement dans les développements plus techniques de l’ālayavijñāna, que Guénon semblait malheureusement méconnaître. Dans le Lankavatarasutra, on expose huit types de consciences, contrairement aux six consciences des Abhidarma classiques. Dans son commentaire sur le même Sûtra, D.T. Suzuki traduit : « De même que les vagues dans leur variété sont l’océan agité, de même la variété de ce qu’on nomme les consciences est-elle produite dans l’alaya. L’esprit pensant, le mental et les consciences sont distincts dans leur aspects, mais, en substance, les huit ne doivent point être séparés les uns des autres, car il n’y a ni qualifié ni qualifiant ». Le rôle de l’ālayavijñāna est de susciter, lors de la remontée en surface des semences karmiques, une activité consciente entachée d’ignorance et de passions qui appréhende un « soi » individuel. C’est la conscience mentale souillée qui se saisi des semences alors devenus des objets manifestés, et qui, par se saisissement, produit un objet d’attachement et d’aversion qui vont créer de nouveaux karman qui, encore une fois, vont déposer une empreinte dans l’ālayavijñāna. Dans son Dictionnaire Encyclopédique du Bouddhisme, Philippe Cornu relève à propos de l’ālayavijñāna que « selon Vasubandhu, « elle évolue en un courant continu comme le flot d’un fleuve ». Sans interruption, elle forme une série homogène tout au long des vies successives : elle est la source des trois domaines, des six destinées et des quatre modes de naissance et porte les semences qu’elle préserve. Pourtant, elle change d’instant en instant, étant cause et fruit, naissance et destruction. Si elle était permanente, elle ne pourrait être « parfumée » et il n’y aurait pas de distinction entre samsara et nirvana. Elle est ainsi le support de la production conditionnée ».

En ce sens, la disqualification du « moi » est issue d’une simple catégorisation secondaire dans le fonctionnement de l’esprit. Le non-soi bouddhique est un non-soi en tant que substance immuable, mais le soi n’est pas pour autant rejeté. On pourrait dire, comme Dogen le disait, que lorsque le soi est attesté il contient en retrait la vacuité (et donc tous les êtres en tant que co-production conditionnée), et lorsque la vacuité est attestée, elle contient en retrait les individualités en tant que soi. « La vacuité est forme et la forme est vacuité ». L’un des plus grands maître zen du XXe siècle, Kodo Sawaki, dont les propos ont été transmis par son élève Kosho Uchiyama, disait régulièrement que « Zazen est le soi-soyant-le-soi ». A ce titre, Dogen Zenji écrit dans le Genjokoan : « Comprendre la Voie du Bouddha, c’est Comprendre le Soi. Comprendre le Soi, c’est s’oublier. S’oublier c’est se laisser attester par le dharma du Bouddha […]. Comprendre le Soi, c’est s’oublier en tant que soi. S’oublier en tant que soi c’est se laisser attester par le Dharma du Bouddha. Réaliser cela, c’est abandonner son corps et son esprit et toutes notions narcissiques. Dès ce stade sera atteint, vous vous détacherez de l’éveil, tout en continuant à vous y adonner sans y penser. Quand le Dharma authentique est transmis, le Soi-même [le soi véritable] apparaît. Dès l’instant où nous recherchons le Dharma — comme un objet extérieur à obtenir-nous nous éloignons de l’endroit initial où il demeure ».

Concluons ici en disant que René Guénon n’a pas réussi à saisir l’immense profondeur du bouddhisme, et a peut-être été plus fécond par ses disciples (notamment Marco Pallis et Frithjof Schuon) que par ses propres développements.

Concluons ici en disant que René Guénon n’a pas réussi à saisir l’immense profondeur du bouddhisme, et a peut-être été plus fécond par ses disciples (notamment Marco Pallis et Frithjof Schuon) que par ses propres développements. Son opposition fervente contre le syncrétisme se justifiait vis-à-vis de cette fidélité à une Tradition Primordiale ramenant au Principe métaphysique. À ce titre, il eut raison d’opposer radicalement les combinaisons spirituelles croyant se passer d’une tradition instituée. L’intuition métaphysique est moins syncrétiste que synthétique. Ce qui prime chez Guénon n’est jamais l’appartenance à une Voie, mais le concert harmonieux des traditions. Marco Pallis, qui se considérait comme un « pèlerin du bouddhisme tibétain », illustre par un recours à l’histoire chinoise cette jointure entre les traditions humaines, qui dirige l’esprit traditionaliste lorsqu’il passe le seuil d’un temple zen, d’une mosquée ou d’une église (Lumières Bouddhiques) : « En l’an 638 ap. JC, un groupe de chrétien syriens de la secte nestorienne arriva en Chine et se posa la question de savoir si ces étrangers venus de loin devaient être autorisés ou non à fonder un établissement dans le pays. L’empereur T”ai Tsung de la dynastie des T’ang publia un rescrit impérial :« Le Chemin [tao] n’a pas le même nom en tout temps et en tout lieu ; le Sage n’a pas eu le même corps humain en tout temps et en tout lieu. Le Ciel a fait en sorte que soit instituée une religion appropriée à chaque région et climat, afin que toutes les races de l’humanité puissent être sauvées. L’évêques A-lo-pên du royaume de Ta-ch’in, apportant avec lui des sutras et des images, est venu de loin et les a présentés à notre capitale. Ayant soigneusement examiné la portée de son enseignement, nous l’avons trouvé mystérieusement spirituel et d’action silencieuse. Ayant considéré ses points principaux et les plus essentiels, nous sommes arrivé à la conclusion qu’ils recouvrent tout ce qui est le plus important dans la vie… cet enseignement est utile à toutes les créatures et bénéfique à tous les hommes. Qu’il ait donc libre pratique dans tout l’Empire… ».

[1] The Reinterpretation of Buddhism, New Indian Antiquary, 1939

[2] Le culte du néant: les philosophes et le Bouddha, 1997

Clément Sans

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

If we take these words out of context but relate them to certain ideas held by Mishima, then these worlds can equally equate to the changing landscape of Japan based on skyscrapers and the dilution of faith and philosophy. In other words, maybe Japan had learned everything under the Meiji Restoration based on the hypocrisy of Western, Catholic, and Islamic empires that utilized fear and control at the drop of a hat. Of course, while Islamization followed the Ottomans and Catholicism followed the Spanish – the British view was that you didn’t have to enslave one hundred percent by destroying indigenous faiths. Instead, the essence of the British Empire was to exploit resources at all costs – while destroying the soul of poor indigenous British nationals based on child labor, the workhouse, and a host of other barbaric realities.

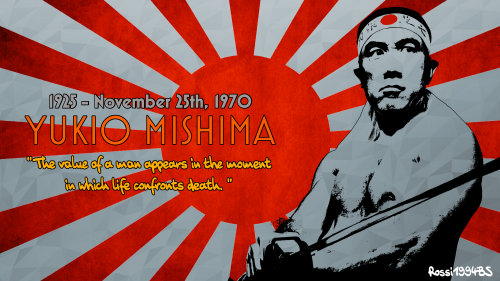

If we take these words out of context but relate them to certain ideas held by Mishima, then these worlds can equally equate to the changing landscape of Japan based on skyscrapers and the dilution of faith and philosophy. In other words, maybe Japan had learned everything under the Meiji Restoration based on the hypocrisy of Western, Catholic, and Islamic empires that utilized fear and control at the drop of a hat. Of course, while Islamization followed the Ottomans and Catholicism followed the Spanish – the British view was that you didn’t have to enslave one hundred percent by destroying indigenous faiths. Instead, the essence of the British Empire was to exploit resources at all costs – while destroying the soul of poor indigenous British nationals based on child labor, the workhouse, and a host of other barbaric realities. Mishima said, “If we value so highly the dignity of life, how can we not also value the dignity of death? No death may be called futile.”

Mishima said, “If we value so highly the dignity of life, how can we not also value the dignity of death? No death may be called futile.”

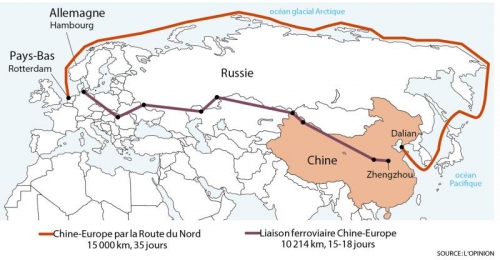

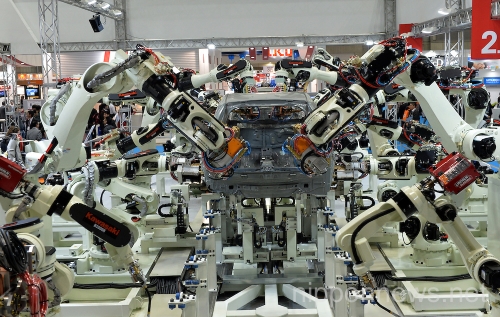

À l’heure où l’environnement économique et commercial international est de plus en plus complexe et hasardeux, le Comité central du PCC, avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, a lancé en temps opportun le concept de développement innovant, coordonné, vert, ouvert et partagé. M. Xi a indiqué : « Nous devons prendre conscience que l’économie chinoise, en dépit du volume considérable qu’elle représente, n’est pas encore robuste et qu’en dépit de sa croissance très rapide, elle n’affiche pas une qualité optimale. Notre modèle de développement extensif qui misait principalement sur les facteurs de production, en particulier les ressources, pour stimuler la croissance économique et l’expansion du volume économique n’est pas durable. Il est temps d’accélérer notre transformation pour passer d’un développement essentiellement alimenté par les facteurs de production et l’investissement massif à un développement tiré par l’innovation. »

À l’heure où l’environnement économique et commercial international est de plus en plus complexe et hasardeux, le Comité central du PCC, avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, a lancé en temps opportun le concept de développement innovant, coordonné, vert, ouvert et partagé. M. Xi a indiqué : « Nous devons prendre conscience que l’économie chinoise, en dépit du volume considérable qu’elle représente, n’est pas encore robuste et qu’en dépit de sa croissance très rapide, elle n’affiche pas une qualité optimale. Notre modèle de développement extensif qui misait principalement sur les facteurs de production, en particulier les ressources, pour stimuler la croissance économique et l’expansion du volume économique n’est pas durable. Il est temps d’accélérer notre transformation pour passer d’un développement essentiellement alimenté par les facteurs de production et l’investissement massif à un développement tiré par l’innovation. »

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him.

The narrator, Mizoguchi, is physically weak, ugly in appearance, and afflicted with a stutter. This isolates him from others, and he becomes a solitary, brooding child. He first learns of the Golden Temple from his father, a frail country priest, and the image of the temple and its beauty becomes for him an idée fixe. The young Mizoguchi worships his vision of temple, but there are omens of what is to come. When a naval cadet visits his village and notices his stutter, Mizoguchi is resentful and retaliates by defacing the cadet’s prized scabbard. From the beginning, he realizes that the beauty of the temple represents an unattainable ideal: “if beauty really did exist there, it meant that my own existence was a thing estranged from beauty” (21). Over time, this seed in his mind metastasizes and begins to consume him. All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.

All human beings possess a will to power in the Nietzschean sense. This finds its highest expression in self-actualization and self-mastery, and in the achievements of great artists, thinkers, and leaders, but in its lower forms is embodied by the desire of defective beings to assert themselves at all costs. This is manifested in Mizoguchi’s desire to destroy the temple, which intensifies in proportion to his realization that he will never be able to possess it or approach its beauty.

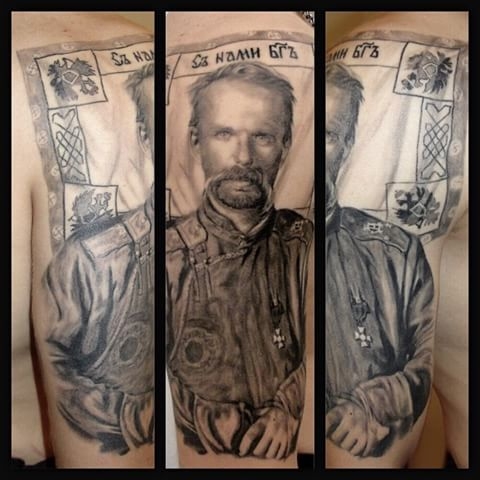

Le baron Ungern-Sternberg a été rendu célèbre par la description qu’en fit Ossendowski dans son fameux « Bêtes, hommes et Dieux », récit de ses voyages à travers la Mongolie. La figure du baron n’est d’ailleurs pas étrangère au succès du livre tant il semble concentrer en sa personne toutes les qualités qui font le charme si mystérieux de l’ouvrage, à commencer par le titre. « Bête, homme et Dieu » : il est tout à la fois. Au demeurant, il plane autour de lui comme un halo de légende qui, comme pour le récit d’Ossendowski, rend difficile de faire la part entre l’histoire et le mythe. Mais, si l’histoire d’Ossendowski, à l’image de celle d’Ungern, est pleine d’épisodes fabuleux très probablement inventés, il faut rappeler qu’elle fut accrédité pour l’essentiel par René Guénon, y compris des éléments parmi les plus merveilleux, lorsqu’il fit paraître, en réponse aux détracteurs d’Ossendowski, Le Roi du Monde, qui replace certains éléments du récit sur un plan initiatique.

Le baron Ungern-Sternberg a été rendu célèbre par la description qu’en fit Ossendowski dans son fameux « Bêtes, hommes et Dieux », récit de ses voyages à travers la Mongolie. La figure du baron n’est d’ailleurs pas étrangère au succès du livre tant il semble concentrer en sa personne toutes les qualités qui font le charme si mystérieux de l’ouvrage, à commencer par le titre. « Bête, homme et Dieu » : il est tout à la fois. Au demeurant, il plane autour de lui comme un halo de légende qui, comme pour le récit d’Ossendowski, rend difficile de faire la part entre l’histoire et le mythe. Mais, si l’histoire d’Ossendowski, à l’image de celle d’Ungern, est pleine d’épisodes fabuleux très probablement inventés, il faut rappeler qu’elle fut accrédité pour l’essentiel par René Guénon, y compris des éléments parmi les plus merveilleux, lorsqu’il fit paraître, en réponse aux détracteurs d’Ossendowski, Le Roi du Monde, qui replace certains éléments du récit sur un plan initiatique.

Les auteurs insistent aussi sur les origines du programme nucléaire de dissuasion nationale conçu avec l’aide d’ingénieurs pakistanais. La détention d’un arsenal atomique garantit le maintien de ce régime hybride national-communiste ultra-souverainiste au moment même où Washington revient sur sa parole à propos de l’accord conclu avec la République islamique d’Iran. L’ouvrage fait enfin découvrir au lecteur l’existence de plusieurs territoires coréens.

Les auteurs insistent aussi sur les origines du programme nucléaire de dissuasion nationale conçu avec l’aide d’ingénieurs pakistanais. La détention d’un arsenal atomique garantit le maintien de ce régime hybride national-communiste ultra-souverainiste au moment même où Washington revient sur sa parole à propos de l’accord conclu avec la République islamique d’Iran. L’ouvrage fait enfin découvrir au lecteur l’existence de plusieurs territoires coréens.

La première partie de l’ouvrage est consacrée à un examen de la pensée de Khomeini avant 1979. Le lecteur y apprendra que dans son ouvrage Le Gouvernement du juriste, paru en 1970, Khomeini prend à contre-pied la tradition religieuse chiite qui se veut historiquement quiétiste et détachée des choses politiques. En théorisant l’institution du velayat-e faqih (traduit par le gouvernement du juriste ou du jurisconsulte), Khomeini entend répondre aux attentes messianiques chiites quant au retour de l’Imam caché (1) et « refonder le rapport des religions à l’autorité politique » (p. 25) en défendant un lien fondamental entre le domaine religieux et le domaine profane. Si ce projet est alors minoritaire au sein des intellectuels chiites, il a des précédents historiques importants : dès le XIIIe siècle, des penseurs ont imaginé une tutelle des mollahs sur la société afin de palier à l’absence de l’imam. Au XVIIe siècle, l’école osuli a créé le titre de marja-e taqlid (la source d’imitation), conçue comme une extension du pouvoir des imams. Le précédent le plus important est probablement celui de la période suivant de près la révolution constitutionnelle de 1905. En 1907, les religieux constitutionnalistes forment en effet un conseil religieux à même de contrôler la validité des lois (p. 28). J. Fabiani estime que Khomeini a synthétisé ces précédents tout en critiquant fermement le processus de sécularisation et de dé-islamisation engagé par le Shah à partir de 1970. Néanmoins, si la révolution fut islamiste, l’aura de Khomeini fut avant tout politique. Ce n’est qu’à partir de 1978, alors en exil à Paris, que Khomeini diffuse des enregistrements de discours mâtinés de références à la martyrologie chiite. Il procède alors à l’islamisation d’un mouvement avant tout social, dirigé contre la monarchie et la sécularisation à marche forcée menée par le Shah depuis la révolution blanche et les réformes de 1963. Le Shah était parvenu à s’aliéner l’intégralité des acteurs sociaux importants, du monde paysan aux grands propriétaires. Descendus dans la rue, ces acteurs participaient à une révolution nationale qui fut pourtant rapidement canalisée grâce à un dénominateur commun : l’islam (pp. 46-47). Le clergé chiite devint, en effet, un relai important de la contestation sûrement parce qu’il s’agissait là d’une institution bien ancrée dans le tissu social et fortement hiérarchisée.

La première partie de l’ouvrage est consacrée à un examen de la pensée de Khomeini avant 1979. Le lecteur y apprendra que dans son ouvrage Le Gouvernement du juriste, paru en 1970, Khomeini prend à contre-pied la tradition religieuse chiite qui se veut historiquement quiétiste et détachée des choses politiques. En théorisant l’institution du velayat-e faqih (traduit par le gouvernement du juriste ou du jurisconsulte), Khomeini entend répondre aux attentes messianiques chiites quant au retour de l’Imam caché (1) et « refonder le rapport des religions à l’autorité politique » (p. 25) en défendant un lien fondamental entre le domaine religieux et le domaine profane. Si ce projet est alors minoritaire au sein des intellectuels chiites, il a des précédents historiques importants : dès le XIIIe siècle, des penseurs ont imaginé une tutelle des mollahs sur la société afin de palier à l’absence de l’imam. Au XVIIe siècle, l’école osuli a créé le titre de marja-e taqlid (la source d’imitation), conçue comme une extension du pouvoir des imams. Le précédent le plus important est probablement celui de la période suivant de près la révolution constitutionnelle de 1905. En 1907, les religieux constitutionnalistes forment en effet un conseil religieux à même de contrôler la validité des lois (p. 28). J. Fabiani estime que Khomeini a synthétisé ces précédents tout en critiquant fermement le processus de sécularisation et de dé-islamisation engagé par le Shah à partir de 1970. Néanmoins, si la révolution fut islamiste, l’aura de Khomeini fut avant tout politique. Ce n’est qu’à partir de 1978, alors en exil à Paris, que Khomeini diffuse des enregistrements de discours mâtinés de références à la martyrologie chiite. Il procède alors à l’islamisation d’un mouvement avant tout social, dirigé contre la monarchie et la sécularisation à marche forcée menée par le Shah depuis la révolution blanche et les réformes de 1963. Le Shah était parvenu à s’aliéner l’intégralité des acteurs sociaux importants, du monde paysan aux grands propriétaires. Descendus dans la rue, ces acteurs participaient à une révolution nationale qui fut pourtant rapidement canalisée grâce à un dénominateur commun : l’islam (pp. 46-47). Le clergé chiite devint, en effet, un relai important de la contestation sûrement parce qu’il s’agissait là d’une institution bien ancrée dans le tissu social et fortement hiérarchisée.

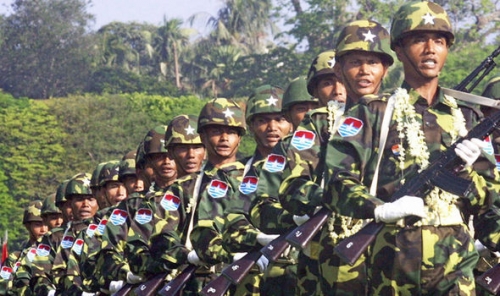

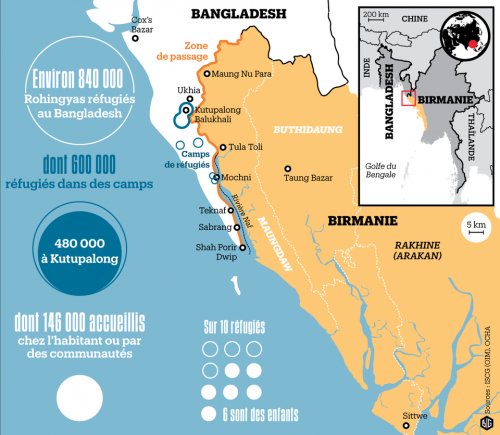

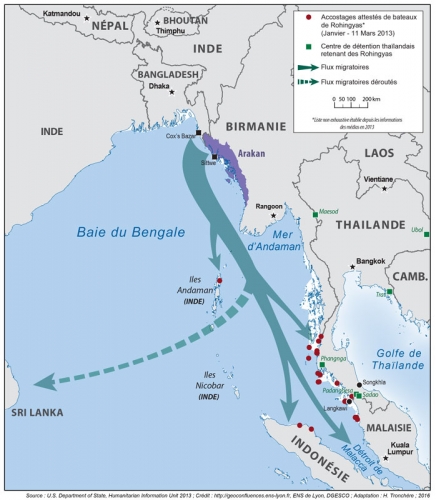

Cet ultimatum, typique du jihad démographique, étant resté sans réponse, les jihadistes bengalis d’Arakan attaquèrent les villages bouddhistes, notamment autour de Maungdaw, avec le lot habituel de pillages, viols, incendies, enlèvements contre rançon, etc.

Cet ultimatum, typique du jihad démographique, étant resté sans réponse, les jihadistes bengalis d’Arakan attaquèrent les villages bouddhistes, notamment autour de Maungdaw, avec le lot habituel de pillages, viols, incendies, enlèvements contre rançon, etc.