Boutang: donde las ideas se atropellan

Alberto Buela (*)

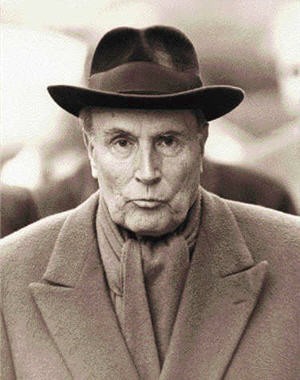

Conocer personalmente a Pierre Boutang en 1981 y tratarlo hasta 1984 ha sido una de las mejores experiencias filosóficas que hemos tenido. La vehemencia de su conversación y la convergencia en su persona del periodista, el panfletario, el polemista, el literato, el historiador, el político, el orador y el poeta hicieron de él, el filósofo completo de que nos habla Platón cuando nos dice: filósofo es el que ve el todo y el que no, no lo es (Rep. 537 c 14-15). Y eso fue Boutang.

Datos biográficos

Nació en Saint Etienne en 1916 y murió cerca de París en su casa de Saint Germain en Laye en 1998. “Fue un joven tan brillante que llegó a ser el más joven agrégé de filosofía de Francia” ha sostenido Francois Marie Algoud que lo conoció muy bien.

Comenzó como profesor de filosofía en 1936 y en ese mismo año comienza a participar en La Acción Francesa de Charales Maurras. La diferencia entre ambos es que Maurras se hace monárquico en tanto que Boutang lo era desde siempre por su familia. Al morir Maurras, que fue considerado por él como le Maître, lo nombra su sucesor pero Boutang no acepta.

En el 43 participa en el gobierno de Giraud en el norte de África y cuando se retira de la Armada colonial francesas en 1946 fue dado de baja sin pensión y con la prohibición de enseñar. Trabaja de periodista y en 1955 rompe con la Acción francesa y su antisemitismo. Es más, a partir de allí se transforma en un sostenedor del sionismo y del Estado de Israel.(ver: artículos de mayo-julio de 1967 en La guerre de six tours)

Va a insistir con la tesis de que la constitución de la Quinta República reposa sobre el modelo monárquico, que a su vez está articulado con el cristianismo. Tesis que viene de uno de sus primeros trabajos: La política considerada como cuidado de 1948.

Este cierto apoyo desde la monarquía a la república gaullista sumado a la intervención en su favor de Edmond Michelet, Alain Payrefitte y subrepticiamente Francois Mitterant, hicieron que de Gaulle lo reintegre a la enseñanza en 1967.

Primero como profesor en el Instituto Turgot, luego en la universidad de Brest y por último como titular(1976) de la cátedra de metafísica en la silla que había pertenecido a Emmanuel Lévinas en la Paris IV-Sorbona. Es allí, donde lo conocí a propósito de mi tesis de doctorado bajo Pierre Aubenque, dictó clase hasta 1984, prolongando su seminario en su casa de Saint Germain en Laye hasta el fin de sus días.

Datos sobre su pensamiento

Dejamos de lado en este artículo toda la obra literaria de Boutang compuesta por cuatro o cinco novelas, al par que sus traducciones del griego, del inglés y del italiano. En cuanto a su veintena de ensayos vamos a tratar uno de los primeros, luego su tesis de doctorado bajo la dirección de Jean Wahl (1888-1974) : L'Ontologie du secret de 1973 y un escrito póstumo Le Temps (1993).

Su primer escrito (1946) fue la traducción de La apología de Sócrates de Platón y el segundo, un año después, Sastre, est-il un possédé? lo que le valió el resto de su vida ser considerado como el Antisartre.

Antes que nada hay que decir que el concepto de legitimidad es una noción clave en la filosofía política de Boutang. En la Politique considérée comme un souci (1948), va a sostener luego de una descripción fenomenológica del poder que se produce una modificación cristiana del poder. Y para ello se va a apoyar en una nueva interpretación de Dostoieski, Kafka y Shakespeare. Analiza en primer lugar el concepto de autoridad bajo su aspecto paternal. La idea en la filosofía contemporánea de « cuidado », « sorge », « cura » está en Platón, y Boutang lo sabe. Es la de « epimeléia ». Y allí es donde va a pivotear él. Porque la epimeléia tiene que ver con el poder en tanto se aplica a la comunidad, al poder como servicio. Pone además de relieve el contexto existencialista en que la obra aparece cuando afirma : « la paradoja inherente a la condición humana es el hecho para el hombre que debe vivir como un compromiso necesario y absoluto, este acontencimiento siempre contigente y relativo que es aquel de haber nacido en una comunidad que no eligió ».

Sobre la Ontologia del secreto , que se articula sobre la metáfora del viaje de Ulises y que puede leerse como un gran poema en prosa, afirma Boutang: « Describo y termino aquí una larga investigación sobre el ser tal como se esconde y aparece en el secreto. La diversidad de secretos, su contorno material y la intención de su forma todo ha sido tenido en cuenta en nuestro largo recorrido ».

Georges Steiner ha consierado este trabajo « uno de los textos maestros de la metafísica del siglo XX ». Y Gabriel Marcel ha afirmado que « es un monumento por la profundidad de su análisis y la riqueza de su meditación que tiene algo de autónomo que es excepcional ».

En El tiempo, ensayo sobre el origen se va a ocupar de tres puntos, pero eso lo dice recién al final del ensayo, como es habitual en él, luego de un largo periplo o « viaje » como gusta decir, por toda la historia de la filosofía. Estos tres puntos son 1) sobre los orígenes en la historia en sus épocas y con sus repeticiones y acá va a rescatar y se va a apoyar en Gianbattista Vico (1668-1744) que es un pensador moderno « que no tiene nada en común con los dogmas de las Luces…Además la filosofía de Vico es una de las raras en la edad moderna que es completamente compatible con el pensamiento cristiano ». 2) sobre el origen y la repetición del origen en la experiencia moral, donde « la penitencia » que es la que lo puede explicar, está cada vez menos comprendida en su sentido. 3) sobre el origen en cada hombre de la unión del alma con el cuerpo « la reflexión más profunda, sobre el origen y la modalidad de esta unión, es particularmente el objeto del comentario de Santo Tomás sobre el Tratado del alma de Aristóteles ».

Y de un salto abrupto según su estilo se pregunta de golpe: « la palabra misma d´avortement = aborto, que proviene de ab-oriri que significa « morir naciendo ». ¿Puede o podría ser distinguida de un homicidio puro y simple ? ».

Si este no es un pensador contra corriente y no conformista que nos digan donde se encuentra otro.

La finalidad de este artículo de divulgación ha sido intentar sacar de la oscuridad y el desconocimiento la figura de Pierre Boutang en el mundo de lengua castellana.

Post Scriptum : Le Figaro, 18/2/2008

Hay rayos del espíritu. Es lo que le pasaba a Jean Francois Mattéi cuando encontraba al filósofo y polemista Pierre Boutang, quien había tomado la sucesión de Emmanuel Lévinas como profesor de metafísica en la Sorbona en 1976. « Mi primera impresión, confirmada por las siguientes, fue la de un gigante del pensamiento. El se movía con una comodidad increible en los textos más difíciles y recitaba de corazón el Parménides de Platón y las poesías de Rimbaud…El me impresionaba menos por su inmensa cultura que por la soltura con que la manejaba », explica Jean Francois Mattéi, devenido fiel seguidor de Boutang, pero no está seguro de ello porque no sabe si áquel « haya sido un maestro que espera un discípulo ». J.F.Mattéi a menudo viaja a Collobrières dans le Var, donde Boutang poseía una casa sin electricidad. Allá, ellos han divisado la bella estrella degustando « un travel » bien frio, al lado aquellos que Boutang admitía en su proximidad y que corrían el riesgo de hacerse reprender si ellos no habían leído Platón, Aristóteles, Santo Tomás y tantos otros. Católico y monárquico, Boutang, que jamás renegó de Maurras era un hombre tal que la distensión se acompañaba a menudo con la colera. ! Qué personaje ¡.

Boutang: un juicio sobre Meinvielle (2003)

Alberto Buela

El 17 de octubre de l981 llegaba a París por primera vez y luego del económico viaje en micro desde el aeropuerto de Orly, descendí a unas cuadras de la Casa Argentina en la Cité Universitaire, marchando a pie hasta la misma, pero unos trescientos metros antes de llegar observo una manifestación frente a la entrada de la Cité y dada la fecha pensé como Borges: “Estos peronistas son incorregibles, hasta acá vienen a festejar el día de la lealtad”. Pero me equivoqué, eran iraníes partidarios del imán Komeini y contrarios a Bani Saar, un reformista pronorteamericano.

Me inscribí en la Sorbona, la de verdad, no la Patrick Lumumba de la calle Guillaume 28 donde se doctoró la mayoría de los socialdemócratas argentinos como el excanciller Dante Caputo. Ni en las Écoles Pratique des Hautes Études como tantos de nuestros filósofos investigadores del Conicet. Allí, bajo la dirección de Pierre Aubenque, uno de los especialistas más profundos de Aristóteles en el siglo XX, realicé, la licenciatura, el DEA (Diplome d´études approfondie) con dos seminarios complementarios, uno bajo la dirección de Pierre Hadot sobre Eros et Afrodite chez Plotin y otro dictado por Pierre Boutang sobre L´ontologie de l´origine, además del dirigido por nuestro director sobre Métaphysique livre Z.

Y es a propósito del dirigido por Pierre Butang que viene a cuento la anécdota que paso a relatar.

Cursaba yo su seminario regularmente y de manera aplicada, el hombre era vehemente en la exposición pero al mismo tiempo un disperso que comenzaba hablando de Aristóteles o Scheler y terminaba siempre con una contundente crítica al gobierno socialista de Mitterrant. Se notaba en él un compromiso existencial con los destinos de Francia. No era para menos, después me enteré que siendo joven había sido secretario de Charles Maurras, que tenía en su haber la mejor traducción de la Divina Comedia al francés, también la Apología de Sócrates, y una treintena de obras entre novelas, obras de teatro y ensayos filosóficos. Su encono con la democracia me recuerda que estando una mañana dando clase el sol le da en la cara y entonces solicita a uno de los oyente: “Señor, corra las cortinas que el sol me jode (m´embete) como la democracia”.

Años después comprendí la decisión de mi agudo director de tesis que siendo él socialista me instó a cursar con un monárquico un seminario del DEA. Claro está, mi crítica a la democracia liberal coincidía con la de Boutang.

Mi participación en su seminario era bastante activa debido sobre todo a los comentarios y observaciones que sobre Aristóteles y Max Scheler podía hacer, teniendo en cuenta que éste último está más traducido al castellano que al francés y que sobre el primero contaba con los comentarios griegos de Alejandro de Afrodisia en la Biblioteca Leon Robin del Centre de Recherches sur la pensée antique, que yo leía antes de cada sesión del seminario. En una palabra, no eran tantos los méritos propios sino la sabiduría de los antiguos sobre los que me había subido a los hombros.

Para mi sorpresa un día me convoca a su despacho luego de la sesión y me pregunta de donde sacaba mis comentarios sobre Aristóteles ante lo cual le dije la verdad y añadí: “Pero yo estudié Aristóteles antes de venir acá con Conrado Eggers Lan y con el cura Meinvielle”. “El Padre Julio Meinvielle, respondió, el teólogo más profundo del siglo XX, porque le otorgó a la teología mayor funcionalidad político-social que ningún otro. Fue el primero en criticar a Hitler y el primero en desarmar el andamiaje teórico de Jacques Maritain y su engendro: la democracia cristiana”.

Terminando ya el seminario, nosotros estabamos en plena guerra de Malvinas, me invitó a cenar junto con el entonces viejísimo abad Luc Lefevre el fundador y director hasta su muerte de La Pensée Catholique, participó de la cena el joven profesor Philippe Veysset.

Boutang, espléndido y dicharachero realizó todo un racconto de su vida política, estaba contento porque acababa de terminar su voluminosa obra sobre Maurras que saldría publicada dos años después bajo el título Maurras, la destinée et l´oeuvre. El viejo abad comenzó luego a hablar de Meinvielle y su polémica con Maritain y las cartas de Garrigou-Lagrange, hizo una larga exposición a la que Boutang asentía cada tanto, hasta que de golpe explotó: “Vea, Maurras me dijo una vuelta, es la inteligencia más profunda que ha dado la Francia en lo que va del siglo”. Ante semejante afirmación suavemente le observé: “Profesor, Meinvielle era argentino”. Mire joven, me respondió: “Si yo fuera abogado le diría que para nosotros vale más el ius sanguinis que el ius solis, pero como soy filósofo y francés le digo que el valor universal de Meinvielle lo hace más francés que argentino. El producto argentino hasta ahora es más pintoresco (tango y gauchos) que universal. Meinvielle ha sido, que conozca, el primero que rompió ese cliché conmoviendo con sus observaciones y críticas a lo mejor de la inteligencia europea”.

Esta apropiación lisa y llanamente de un autor cuando lo consideran valioso, que los europeos realizan cotidianamente otorgando miles de cartas de ciudadanía a científicos, artistas y pensadores muestra el peso internacional de Meinvielle, afirmado sin tapujos ni vergüenzas por un filósofo de la altura de Pierre Boutang(1916- 1998).

La defensa de la argentinidad de Meinvielle la dejamos como final abierto para que la complete cualquiera de nuestros lectores. Simplemente decimos que era un hijo de nuestra tierra, educado en nuestra tradición más genuina, prueba de ello la da un pariente suyo, el poeta campero Omar Meinvielle, autor de El Lunar de mi Tripilla. Recibió una esmerada educación en el seminario metropolitano de Buenos Aires en su mejor época, la de los Derisi, Sepich, Garay y tantos otros. Tuvo un sobrino que llegó a obispo. Vemos pues, como el origen francés de la familia no le impidió dar auténticos hijos de la tierra argentina.

Ficha Bibliográfica

Novelas

La Maison un dimanche. Suivi de Chez Madame Dorlinde, Paris, La Table ronde, 1947. (Rééd. Paris, Éd. de la Différence, 1991).

Quand le furet s'endort, Paris, La Table ronde, 1948.

Le Secret de René Dorlinde, Paris, Fasquelle, 1958.

Le Purgatoire, Paris, Le Sagittaire, 1976.

Ensayos y filosofía

(et Henri Dubreuil), Amis du Maréchal, Paris, F. Sorlot, coll. "Cahiers des amis du Maréchal" Nº 1, 1941

Sartre est-il un possédé ?, Paris, La Table ronde, 1946

La politique : la politique considérée comme souci, Paris, J. Froissart, 1948

La République de Joinovici, Paris, Amiot-Dumont, 1949.

Les Abeilles de Delphes, Paris, La Table ronde, 1952. Reedición en 1999 (Ed. des Syrtes)

Commentaire sur quarante-neuf dizains de la 'Délie', Paris, Gallimard, 1953

La Terreur en question, Paris, Fasquelle, 1958.

L'Ontologie du secret, Paris, PUF, 1973. Reeditado en 2009 con prefacio de Jean-François Mattéi (PUF, collection 'Quadrige').

Reprendre le pouvoir, Paris, Le Sagittaire, 1977.

Gabriel Marcel interrogé. Entretien de 1970, Paris, Paris, J.-M. Place, 1977.

Apocalypse du désir, Paris, Grasset, 1979. Reedición a Ed. du Cerf, 2009

La Fontaine politique, Paris, J.-E. Hallier/A. Michel, 1981.

Précis de Foutriquet. Contre Giscard, Paris, J.-E. Hallier/A. Michel, 1981.

Maurras, la destinée et l'œuvre, Paris, Plon, 1984.

Art poétique. Autres mêmes, Paris, La Table ronde, 1988.

Karin Pozzi ou la quête de l'immortalité, Paris, Éd. de la Différence, 1991.

Le Temps, essai sur l´origine, Paris, Hatier, 1993

(avec George Steiner), Dialogues. Sur le mythe d'Antigone. Sur le sacrifice d'Abraham, Paris, Lattès, 1994.

La Fontaine. Les "Fables" ou la langue des dieux, Paris, Hachette, 1995.

William Blake : manichéen et visionnaire, La Différence, 1990.

La Source sacrée (Les Abeilles de Delphes II, posthume), Ed. du Rocher, 2003.

« Dialogue sur le Mal », in Cahier de l'Herne Steiner, Pierre Boutang et George Steiner, dialogue animé par François L'Yvonnet, L'Herne, 2003.

La guerre de six jours, Paris, Les Provinciales, 2011.

Diario (inédito) 5000 páginas (1946-1997)

Traducciones

Platon, Apologie de Socrate, Paris, J. et R. Wittmann, 1946.

Platon, Le Banquet, Paris, Hermann, 1972.

G.K.Chesterton , L'auberge volante (The Flying Ill), Lausannne-Paris, L'Âge d'homme, 1990.

William Blake, Chansons et mythes, Paris, La Différence, 1889.

Sobre Pierre Boutang

Dossier H, "Pierre Boutang". Collectif (articles de Gabriel Matzneff, V. Volkoff, G.Steiner, Jean José Marchand, etc.), 440 pp. L'Age d'homme, 2002.

Geneviève Jurgensen, "Pierre Boutang, l’art de l’absolu et du paradoxe", en La Croix, 30 de junio 1998

Patrick Kechichian, "Pierre Boutang, un intellectuel engagé. De Maurras à Mitterrand", dans Le Monde, 30 de junio 1998

Gérard Leclerc : "Pierre Boutang et l'Eglise", La France Catholique, 17 de enero 2003

Joseph Macé-Scaron, "La mort de Pierre Boutang: un métaphysicien intransigeant", dans Le Figaro, 29 de junio 1998

Pierre Marcabru, "Pierre Boutang : un gentilhomme d’un autre temps", dans Le Figaro, 16 de diciembre 1999

Revista Éléments de París, hay un dossier sobre Boutang pero no recordamos la fecha.

(*) filósofo, mejor arkegueta, eterno comenzante

alberto.buela@gmail.com - www.disenso.org

Association des amis de Pierre Boutang 47, rue du Rochechouart 75009 Paris.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Boniface est resté fidèle à cet engagement socialiste, tout en menant une brillante carrière d’universitaire (il est aujourd’hui enseignant à l’Institut d’études européennes de l’université Paris-VIII) et de consultant. Passé par l’université Paris-I, l’École spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan et l’Institut d’études politiques de Paris et de Lille, il crée en 1990 l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), l’un des meilleurs think tanks français. Il en est le directeur. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, responsable de l’Année stratégique et du trimestriel la Revue internationale et stratégique, il est aussi, pour une autre passion, le secrétaire général de la Fondation du football.

Boniface est resté fidèle à cet engagement socialiste, tout en menant une brillante carrière d’universitaire (il est aujourd’hui enseignant à l’Institut d’études européennes de l’université Paris-VIII) et de consultant. Passé par l’université Paris-I, l’École spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan et l’Institut d’études politiques de Paris et de Lille, il crée en 1990 l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), l’un des meilleurs think tanks français. Il en est le directeur. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, responsable de l’Année stratégique et du trimestriel la Revue internationale et stratégique, il est aussi, pour une autre passion, le secrétaire général de la Fondation du football.

Richard Millet est un écrivain prolifique et magnifique. Son œuvre comprend une cinquantaine de livres, des romans et des essais, tous écrits dans une langue et un style qui n’ont guère d’équivalent dans la littérature française contemporaine. Le sentiment de la langue

Richard Millet est un écrivain prolifique et magnifique. Son œuvre comprend une cinquantaine de livres, des romans et des essais, tous écrits dans une langue et un style qui n’ont guère d’équivalent dans la littérature française contemporaine. Le sentiment de la langue

Der „Pariser Salonlöwe“ (WDR 5) und „Medienintellektuelle“ Bernard-Henri Lévy (BHL) gilt als einer eifrigsten Lautsprecher der Intervention in Libyen. Seine Reise im Osten Libyens Anfang März des Jahres, so will es die Fama, soll den Stein ins Rollen gebracht haben. Hier suchte er den Kontakt mit Anti-Gaddafi-Rebellen, um zu eruieren, wie glaubwürdig deren Absichten seien, den Despoten Gaddafi in die beziehungsweise – hier wohl angemessener – aus der Wüste zu jagen.

Der „Pariser Salonlöwe“ (WDR 5) und „Medienintellektuelle“ Bernard-Henri Lévy (BHL) gilt als einer eifrigsten Lautsprecher der Intervention in Libyen. Seine Reise im Osten Libyens Anfang März des Jahres, so will es die Fama, soll den Stein ins Rollen gebracht haben. Hier suchte er den Kontakt mit Anti-Gaddafi-Rebellen, um zu eruieren, wie glaubwürdig deren Absichten seien, den Despoten Gaddafi in die beziehungsweise – hier wohl angemessener – aus der Wüste zu jagen.

Anche gli usurai sono uomini, con tutte le loro pruderie sessuali che a causa dell’età non riescono a tenere adeguatamente sotto controllo. Come italiani non possiamo quindi che essere grati a Dominique Strauss Kahn, direttore generale del Fondo monetario internazionale, per aver dimostrato che certi fenomeni, ai piani alti o ai piani bassi del potere, non sono una peculiarità solo italiana. Così i mangia ranocchie di oltralpe la smetteranno di sfotterci per le disavventure erotiche di Berlusconi.

Anche gli usurai sono uomini, con tutte le loro pruderie sessuali che a causa dell’età non riescono a tenere adeguatamente sotto controllo. Come italiani non possiamo quindi che essere grati a Dominique Strauss Kahn, direttore generale del Fondo monetario internazionale, per aver dimostrato che certi fenomeni, ai piani alti o ai piani bassi del potere, non sono una peculiarità solo italiana. Così i mangia ranocchie di oltralpe la smetteranno di sfotterci per le disavventure erotiche di Berlusconi.

Vi sono scelte che non vengono perdonate, che fruttano al proprio autore la «damnatio memoriae» perpetua, indipendentemente dal valore del personaggio e da tutto quanto egli possa aver detto o fatto di notevole, prima di compiere, magari per ragioni contingenti e sostanzialmente in buona fede, quella tale scelta infelice.

Vi sono scelte che non vengono perdonate, che fruttano al proprio autore la «damnatio memoriae» perpetua, indipendentemente dal valore del personaggio e da tutto quanto egli possa aver detto o fatto di notevole, prima di compiere, magari per ragioni contingenti e sostanzialmente in buona fede, quella tale scelta infelice.

Nella sua ricerca di un nuovo ordine europeo che consentisse alle «patrie» francese, tedesca, inglese, italiana, di continuare a svolgere un ruolo mondiale nell’era dei colossi imperiali, si era accostato anche a certi ambienti industriali e finanziari che egli definiva «capitalismo intelligente», perché aveva intuito che, in un mondo globalizzato, anche il capitalismo avrebbe potuto svolgere una funzione utile, purché si dissociasse dal nazionalismo e contribuisse a creare migliori condizioni di vita per gli abitanti del Vecchio Continente. Grande utopista, e forse sognatore, Drieu La Rochelle si rendeva però conto della importanza dei fattori materiali della vita moderna, e intendeva inserirli nel quadro della nuova Europa da costruire.

Nella sua ricerca di un nuovo ordine europeo che consentisse alle «patrie» francese, tedesca, inglese, italiana, di continuare a svolgere un ruolo mondiale nell’era dei colossi imperiali, si era accostato anche a certi ambienti industriali e finanziari che egli definiva «capitalismo intelligente», perché aveva intuito che, in un mondo globalizzato, anche il capitalismo avrebbe potuto svolgere una funzione utile, purché si dissociasse dal nazionalismo e contribuisse a creare migliori condizioni di vita per gli abitanti del Vecchio Continente. Grande utopista, e forse sognatore, Drieu La Rochelle si rendeva però conto della importanza dei fattori materiali della vita moderna, e intendeva inserirli nel quadro della nuova Europa da costruire.

Ci-joint l'URL d'une étude universitaire récente sur la figure de François Duprat, rénovateur audacieux du corpus doctrinal du néo-nationalisme français, avant l'avènement de J. M. Le Pen.

Ci-joint l'URL d'une étude universitaire récente sur la figure de François Duprat, rénovateur audacieux du corpus doctrinal du néo-nationalisme français, avant l'avènement de J. M. Le Pen.