Günter Maschke: un hommage à Ernst Jünger, l'anarque, le sylvestre, l'esthète de l'horreur

par Günter Maschke

Source: https://wir-selbst.com/2022/05/07/gun/

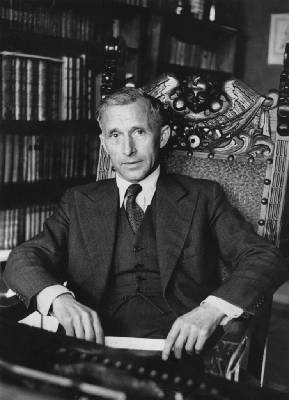

Le discours suivant a été écrit en 1982 à l'occasion de la remise du prix Goethe à Hilmar Hoffmann, un fonctionnaire de premier plan de la ville de Francfort-sur-le-Main, qui se consacrait à la culture et avait approuvé l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger et s'était ensuite vu confronté à de vives critiques de la part de ses amis au sein de son parti. Les chances, minimes dès le départ, que ce discours soit prononcé n'ont pas pu être exploitées. Si le ghost-writer de l'époque, Günter Maschke, l'avait prononcé de sa propre initiative, il aurait sans doute été plus clair en bien des points et aurait moins cherché à susciter la compréhension. Le lecteur d'aujourd'hui doit donc garder à l'esprit les circonstances ainsi que la vieille phrase de Georg Lukacs : "Un discours n'est pas une écriture". Cet hommage à Ernst Jünger a été publié pour la première fois sous la plume de Günter Maschke dans la très recommandable revue Etappe - Magazin für drakonisches Denken.

Günter Maschke

(* 15 janvier 1943 à Erfurt ; † 7 février 2022 à Francfort-sur-le-Main)

***

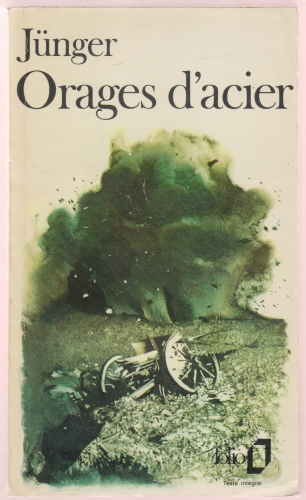

En décernant le prix Goethe à Ernst Jünger, la ville de Francfort rend hommage au dernier grand survivant de la génération de Gottfried Benn et Bertold Brecht, d'Alfred Döblin et Hans Henny Jahnn, de Heinrich et Thomas Mann. La vie littéraire et intellectuelle contemporaine n'est guère plus féconde, ni plus débordante de talents, pour que l'on puisse passer à côté de l'un des représentants les plus importants de l'époque héroïque de notre littérature sans lui rendre hommage. Cela vaut même si de nombreuses pensées de Jünger nous apparaissent désormais incompréhensibles ou nous semblent insupportables. Nous devrions nous rendre compte que le prétendu "précurseur du national-socialisme" et le "glorificateur de la guerre" est considéré sereinement comme le "plus grand écrivain allemand" de notre époque en France, un pays que nous avons attaquée deux fois - et les deux fois, le soldat Jünger était impliqué. In Stahlgewittern - aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers est paru en 1920, et depuis lors, Ernst Jünger est un auteur controversé, toujours contraint à la polémique et à la controverse.

"Il existe aujourd'hui peu de penseurs avec l'œuvre desquels on entretient pendant des années une relation qui alterne sans cesse entre l'approbation spontanée et le rejet déterminé... Nous avons besoin d'Ernst Jünger. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une erreur, si elle est compréhensible et honnêtement acquise à la vie, est plus à même de nous aider que la constatation d'une vérité à laquelle manque le pouvoir de conviction", écrivait Eugen Gottlob Winkler. "La querelle autour d'Ernst Jünger", tel pourrait être le titre d'une documentation à éditer en plusieurs volumes, et la protestation des Verts et du SPD contre l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger fait également partie de cette querelle. Alors que dans les années 1960, l'auteur semblait entrer dans un panthéon sans danger, cette querelle semblait toucher à sa fin, elle s'enflamme à nouveau aujourd'hui. Ces intervalles de plus d'un demi-siècle dans la querelle, me semblent être un indice certain du rang de cet homme.

On peut objecter beaucoup de choses à Jünger, selon son point de vue idéologique, mais il me semble impossible de nier son importance comme essayiste et mémorialiste, comme descripteur et penseur de la nature, comme diagnostiqueur des guerres, des guerres civiles et du travail industriel. On peut douter que ses romans et ses récits aient une importance similaire. Un prix tel que le Goethe Preis ne peut être décerné qu'en raison d'une réalisation intellectuelle et/ou artistique. C'est précisément lorsqu'un auteur est à ce point controversé que la preuve de sa performance est apportée. Un lauréat qui satisferait tout le monde serait également celui dont le travail ne nous interpellerait en rien - il serait récompensé pour ses propos édifiants, généralement acceptés et généralement ennuyeux. Le prix Goethe n'aurait aucun sens s'il était l'hommage à une médiocrité qui ne passionne personne. Dans quelques réflexions intitulées Autor und Autorschaft, Jünger écrit en 1980: "Mon jugement ne doit pas se fonder sur le fait qu'un auteur pense différemment de moi - mais sur le fait qu'il pense même et peut-être mieux que moi. Je dois le placer dans son système. Mais je peux le rejeter. Encore une fois, cela n'exclut pas l'estime". Je pense que ces mots doivent nous servir de guide et je suis sûr que les membres du jury, qu'ils aient ou non le passage cité sous la main, pensaient de la même manière.

La vie intellectuelle en République fédérale souffre d'une crispation très idéologisée et policée. Ce que l'on dit et pense est en permanence interrogé: d'où cela vient-il? Puis vient régulièrement la question: où cela peut-il mener? Pour finir, nous entendons le jugement de condamnation déjà standardisé: c'est dangereux ! - ce qui revient à dire qu'une pensée inoffensive pourrait être intéressante. Vous avez le choix: la chute du monde libre ou l'esclavage impérialiste, la monotonie mortelle de l'égalité ou le retour des prédateurs (c'est-à-dire le "fascisme"), Vorkhuta ou Auschwitz. La question de savoir d'où l'on vient - par exemple de Marx (comme Lukacs, également lauréat du prix Goethe) ou de Nietzsche (comme Jünger, lui aussi lauréat du prix Goethe) - ne peut bien sûr pas être écartée et la question de savoir à quelles conséquences une pensée peut conduire (mieux encore: à quoi elle peut être utilisée) est non seulement permise, mais aussi utile. Cependant, il doit y avoir un espace au-delà de ces discussions, l'espace réel de la pensée et de la discussion. Et ici, la question est: qu'a-t-il remarqué? Qu'a-t-il vu? L'essentiel est ici, comme le dit très justement la justification du prix décerné à Jünger, dans "l'indépendance de la perception". Ce qui est décisif, c'est de savoir si nous apprenons quelque chose sur l'homme, si notre regard est aiguisé pour les domaines problématiques. Que signifie la Première Guerre mondiale en tant que première guerre des machines? Nous savons qu'il s'agissait d'une boucherie, et que l'officier de première ligne Jünger le sait aussi, c'est certain. Mais que révèlent ces paysages de feu et de sang? Et qu'est-ce qui s'exprime dans la technique industrielle moderne, qu'est-ce qui se cache derrière elle? C'est la question que pose Jünger dans Der Arbeiter. Il y a un domaine d'observation, de constatation des faits ou, en ce qui me concerne, d'affirmation des faits - et il y a un autre domaine où l'on essaie de tirer des conclusions et de trouver des instructions pour agir. Les deux domaines sont souvent difficiles à séparer, mais le lecteur, plus encore que l'auteur, doit toujours essayer de le faire. Si l'on nie l'existence d'un tel terrain neutre de la connaissance, du constat, de la constatation, alors on est également incapable de mener des discussions encore fructueuses par-delà les fronts idéologiques et politiques. Un tel boycott des discussions est régulièrement payé par une augmentation de la stupidité au sein de tous les partis: on ne peut même plus se mettre les arguments de l'adversaire dans sa propre poche. Karl Marx, par exemple, a critiqué le système industriel naissant avec les arguments des idéologues conservateurs semi-féodaux et il a critiqué leur glorification de l'époque préindustrielle avec les arguments des théoriciens enthousiastes du jeune capitalisme. Ce n'est là qu'un exemple. Comme pour tous les auteurs vraiment importants, l'œuvre de Jünger possède une force qui transcende les frontières et les camps, et on peut tout à fait identifier une gauche jüngerienne, comme Alfred Andersch. Il faut également se souvenir que deux des amis les plus proches de Jünger, qui l'ont accompagné toute sa vie, étaient presque homonymes Carlo Schmid et Carl Schmitt. Carlo Schmid, lui aussi lauréat du prix Goethe, l'un des pères de la Constitution de la deuxième République allemande, et Carl Schmitt, le critique sarcastique et incisif de Weimar, le pourfendeur implacable des illusions démocratiques, libérales et pacifistes, un homme dont les démocrates ont beaucoup à apprendre s'ils veulent se défendre. Cette amitié étroite avec deux hommes aussi opposés politiquement, qui travaillaient en outre dans le même domaine, en tant que penseurs de la politique, ne prouve pas que Jünger était un opportuniste à la langue de vipère, mais que des hommes d'esprit et d'horizons totalement différents trouvent notre lauréat stimulant et fructueux. Dans les années 1920, la vie littéraire berlinoise était polarisée par Bert Brecht et Ernst Jünger. Mais à l'époque, Brecht défendait toujours Jünger en disant : "Laissez le Jünger tranquille !".

Le rang intellectuel d'une personne ne se prête donc que de manière limitée à l'excitation morale. Il ne s'agit pas d'un problème démocratique. Pour le dire en termes crus, Goethe n'était pas non plus un démocrate, ne serait-ce que parce qu'il s'intéressait avant tout au perfectionnement de sa propre personne. Les lauréats du prix Goethe, Georg Lukács et Arno Schmidt, ne l'étaient pas non plus. Georg Lukács a certes été l'un des plus grands critiques marxistes du stalinisme, mais il a aussi été longtemps stalinien, ou du moins son collaborateur pendant longtemps. Sa distance vis-à-vis du stalinisme a sans doute toujours été inférieure à celle d'Ernst Jünger vis-à-vis des nationaux-socialistes et c'est à Lukács que l'on doit, une fois qu'il n'y a plus eu de doute sur les crimes du stalinisme, cette phrase horrible dans ses implications : "Le pire des socialismes est toujours meilleur que le meilleur des capitalismes". Arno Schmidt, cependant, dont l'affront au jury du prix Goethe est encore frais dans les mémoires, s'est montré non démocrate d'une manière plus inoffensive, mais sans doute plus provocante: en proclamant la primauté de l'esthétique sur la morale, de l'artistique sur le social, et en mettant en avant le grand écrivain, d'une manière qui semble aujourd'hui audacieuse, sur les nombreux (trop nombreux ?) qui font le travail normal dans une société. La démocratie n'est qu'un principe d'organisation politique - mais la question de savoir si le principe démocratique doit s'appliquer à d'autres domaines de la pratique humaine doit être posée, en particulier aux démocrates.

Au cours de ses plus de soixante années d'écriture, Ernst Jünger a fait l'objet d'appréciations très diverses. L'auteur d'écrits tels que In Stahlgewittern, Der Kampf als inneres Erlebnis, Das Wäldchen 125 a été considéré comme un militariste, voire un va-t-en-guerre. L'auteur de Der Friede, écrit en 1941 et diffusé en copies à partir de 1943, était considéré comme un pacifiste. Après le livre Der Arbeiter (1932), Jünger apparaît comme un technocrate sans conscience. Avec Am Sarazenenturm (1959), avec ses innombrables essais sur les pierres, les papillons, la capture de coléoptères, l'horticulture ou avec ses œuvres allant dans le sens d'une philosophie de la nature comme Subtile Jagden (1967), enfin sa collaboration à la revue Scheidewege fondée par son frère défunt Friedrich Georg, il était considéré comme un écologiste. Le fait que Jünger soit un pionnier du mouvement vert peut être prouvé avec une extraordinaire facilité.

L'harmonie entre l'homme et le cosmos est un thème récurrent chez Jünger, au moins depuis le milieu de son œuvre. Son aversion pour toute science naturelle simplement quantifiante et pour la maîtrise de la nature est tout aussi constante. Le soldat nationaliste Jünger, qui - comme tout le monde doit l'admettre - a lutté à juste titre contre le traité de Versailles, semble être l'ennemi du bon Européen qui, en 1941, avec La Paix, fait ses adieux au nationalisme et appelle à la réconciliation, afin que les efforts et l'héroïsme de la guerre, ces "premières œuvres communes de l'humanité", ne soient pas vains; afin que la haine se transforme en solidarité. Enfin, il y a aussi "l'anarchiste conservateur", comme le politologue Hans-Peter Schwarz a appelé notre lauréat en 1962 dans un livre qu'il convient de lire (H.-P. Schwarz: Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jünger). Et c'est ce Jünger qui nous apprend non seulement comment se soustraire à un pouvoir totalitaire en "marchant dans les bois", en contournant, en esquivant et en sabotant, et comment préserver ainsi sa propre souveraineté, - c'est aussi le Jünger qui est en contact étroit avec des résistants comme Ernst Niekisch, Speidel et von Stülpnagel, et qui est renvoyé de l'armée de manière déshonorante après le 20 juillet 1944. Il ne fait guère de doute que Jünger s'en est sorti à l'époque parce qu'il était déjà devenu un mythe de la génération des combattants de la Première Guerre mondiale. Cet "anarchiste conservateur" qu'est Jünger est aussi celui qui a un organe réceptif pour les représentants de la sous-culture, pour les marginaux et les hippies, en général pour le déviant et son importance, voire sa nécessité. Les aspects souvent déroutants, voire contradictoires, de Jünger s'expliquent notamment par le fait que les décennies, avec leur lot d'expériences, travaillent sur les textes et en font ressortir sans cesse de nouvelles facettes. Mais en même temps, Jünger n'a cessé de se transformer et d'orienter son intérêt vers de nouvelles questions. Même parmi les auteurs les plus importants du siècle, il est l'un des rares à évoluer jusqu'à un âge avancé, une caractéristique qui rappelle Goethe. Le roman Eumeswil, paru en 1977, en est la preuve évidente. Il dépasse de loin, du moins en pensée, la plupart de la prose allemande des années 1970.

On entend souvent dire que Jünger a toujours été un porte-parole de l'esprit du temps. En réalité, c'est l'esprit du temps qui s'exprimait à travers lui, alors qu'il était également considéré comme intempestif. Les moments de son influence ont coïncidé avec les moments de conscience critique de l'histoire allemande. Hans-Peter Schwarz écrit à ce sujet: "En 1920 ... lorsque le lieutenant de la Reichswehr ... publia son journal de guerre In Stahlgewittern, il fut l'un des premiers à donner une forme littéraire complète à l'expérience de la guerre mondiale du combattant des tranchées. Der Kampf als inneres Erlebnis (1922) procédait déjà à l'approfondissement du diagnostic de l'époque sur la rencontre avec la guerre. L'expérience marquante de Jünger - la bataille de matériel sur le front occidental - était aussi celle de nombreux membres de la génération de la guerre... Un avant-gardiste de l'âge de fer, un porte-parole de la jeunesse activiste, un représentant de la génération qui allait prendre le pouvoir - c'est ainsi qu'il était compris par un nombre sans cesse croissant de lecteurs fidèles...

En 1932, la crise de l'Etat et de la société est entrée dans sa phase décisive, personne ne sait où l'on va; le besoin de faire des prévisions est d'autant plus vif. C'est à ce moment-là que parut Der Arbeiter. Il devint la sensation littéraire des mois d'octobre et de novembre 1932 et, comme certains s'en souviennent encore aujourd'hui, l'ouvrage décisif de l'année pour plus d'un. Il s'agissait d'un homme dont les propos, par la magie de son style, pouvaient être considérés comme crédibles et qui annonçait, sur un ton qui n'admettait aucune contradiction, la fin de l'ère bourgeoise libérale et l'avènement d'un État national, socialiste et impérialiste. Les courbes rouges de l'époque et de l'existence de l'auteur avaient convergé au cours de ces années.

1939 - l'année du début de la guerre - et 1942, celle de la plus grande extension de la sphère d'influence allemande, mais en même temps annonciatrice de la catastrophe qui se profilait déjà, ont à nouveau apporté deux livres qui ont rapidement gagné un grand nombre de lecteurs, en particulier auprès de la Wehrmacht: Sur les falaises de marbre et le journal de guerre Jardins et routes. Il trouva à nouveau le mot de l'heure ; mais cette fois-ci pour ceux qui recherchaient la possibilité d'une existence juste, décente et saine. En 1945, il publie Der Friede (La Paix), conçu en 1941, et en 1949 Strahlungen: ces deux ouvrages interviennent directement dans le débat sur l'attitude des Allemands vis-à-vis du Troisième Reich et sur les principes de la politique future. En l'étudiant a posteriori, on a l'impression que, pour certains, la confrontation avec leur destin personnel s'est faite quasiment en confrontation avec l'évolution intérieure de cet homme". - Cette longue citation donne une idée à la fois de l'étendue et de l'actualité sans cesse renouvelée de l'écriture de Jünger, comme nous l'avons déjà évoqué.

Considérons quelques-uns des écrits les plus importants d'Ernst Jünger, et en particulier ceux de ses débuts, dans lesquels on ne peut nier un barbarisme militariste, un romantisme sanguinaire dissuasif, voire un lansquenettisme malveillant - tout comme on ne peut nier la glorification critiquée de la guerre. "Le sang gicle dans les veines en étincelles divines, lorsque l'on s'élance au combat avec la conscience claire de sa propre audace. Sous le pas qui rythment l'assaut, toutes les valeurs du monde s'envolent comme des feuilles d'automne. Sur de tels sommets de la personnalité, on éprouve du respect pour soi-même... Certes, le combat est sanctifié par sa cause, mais plus encore, une cause est sanctifiée par le combat". On rencontre régulièrement ce genre de kitsch d'acier dans les premières œuvres, mais il reste périphérique. Néanmoins, l'indifférence totale à l'égard de toute problématique morale de la guerre fait peur. Mais cette indifférence a au moins un avantage: c'est grâce à elle - au-delà d'hystéries comme celle citée - que le regard froid de Jünger est possible, qui se pose sur la réalité de la bataille de matériel qui menace de dépasser l'homme en tant qu'homme et donc aussi en tant que héros.

Alors que d'autres chroniqueurs littéraires de la Première Guerre mondiale comme Erich Maria Remarque et Ludwig Renn, avec des romans comme A l'ouest rien de nouveau et Guerre, n'ont pas grand chose à nous dire de plus, même si leur récit et leur morale sont saisissants, si ce n'est que la guerre est quelque chose d'horrible, Jünger essaie de comprendre la loi de la guerre des machines, son sens métaphysique et se demande en outre comment les sociétés industrielles européennes évolueront après une telle guerre. Dans les batailles de matériel de la Somme, de Cambrai, des Flandres, une nouvelle époque naît et le monde de la sécularité bourgeoise s'enfonce. Et pourtant, cette guerre avait commencé de manière si romantique: "Nous avions quitté les amphithéâtres, les bancs de l'école et les établis et nous nous étions fondus en un grand corps enthousiaste pendant les courtes semaines de formation. Ayant grandi dans une ère de sécurité, nous ressentions tous la nostalgie de l'inhabituel, du grand danger. La guerre nous avait alors saisis comme une ivresse. Nous étions sortis sous une pluie de fleurs, dans une ambiance d'ivresse de roses et de sang".

Ce début est connu: la guerre a été accueillie avec soulagement dans toute l'Europe. Et bien que la réalité de la guerre décrite par Ernst Jünger, faite de boue, de jours de pilonnage et de combats épuisants, se soit ensuite imposée, nous nous heurtons à chaque page à cette question qui nous paraît aujourd'hui monstrueuse: l'homme a-t-il besoin de la guerre? La nostalgie de l'époque, bientôt si terriblement comblée, le beuverie au bistrot des années plus tard ne doivent-ils pas être compris comme la critique la plus acerbe et la plus désespérée de la paix et de la vie quotidienne, avec sa routine, ses chaînes forgées dans du papier de chancellerie, ses luttes dérisoires et pourtant si épuisantes pour l'influence et le prestige, ses préoccupations mornes entre la fiche de rappel, la facture d'électricité et la revendication juridique ? On ne peut comprendre ni ici ni plus tard la pensée de Jünger, qui n'est souvent qu'une pensée sous le coup d'affects violents, si l'on ne comprend pas la haine du monde de la rentabilité et de l'utilité bourgeoises et bureaucratiques, de l'angoissant "renoncement au monde", que Jünger fuit d'abord dans la guerre, puis dans la nature, enfin dans le mysticisme ou dans l'isolement stylé, souvent trop prétentieux. Il faut prendre en compte le sentiment de vie d'une grande partie de la génération soldatesque de 1914. Celui qui ne veut pas pardonner devrait au moins pouvoir comprendre.

La guerre est pour Jünger un événement élémentaire et l'élémentaire ne lui semble finalement pas touché par le fait de la bataille matérielle. Il assume une envie primitive de combattre et de tuer et les soldats qu'il décrit, assourdis par le tonnerre des machines de destruction, par le "mur de feu flamboyant, haut comme une tour ..., baptisé dans un brouillard rouge, dans la soif de sang, la rage et l'ivresse, vivent dans un monde qui, en tant que réalité extrême, semble aussi onirique que choquant. C'est là que s'enracine "l'esthétique de l'horreur" de Jünger (selon son interprète Karl-Heinz Bohrer dans le livre du même nom), avec des effets artistiques qui font de lui peut-être le seul surréaliste de la littérature allemande. Le moment dangereux que l'homme vit de manière aussi somnambule que tranchante et surlignée, et que Jünger a raconté et étudié comme aucun autre, confère à ces œuvres, souvent insupportables dans leur vision du monde, un rang artistique si élevé qu'elles doivent être considérées comme ses plus importantes. La bataille matérielle est exaltée métaphysiquement, considérée par Jünger comme "l'expression d'un élémentaire", comme "un jeu somptueux et sanglant", comme "le besoin du sang de fête, de joie et de célébration" et l'héroïsme, que l'on croyait perdu, devient possible d'une nouvelle manière grâce à la maîtrise parfaite de l'appareil technique de destruction. C'est dans la guerre, dans la proximité de la mort, que la vie s'exprime avec intensité, tandis qu'en même temps la guerre consume les hommes comme le matériau d'une grande idée. C'est la guerre qui crée un Homme Nouveau, une nouvelle aristocratie, celle des tranchées, qui doit remplacer l'élite bourgeoise et ses idéaux éclairés datant du temps des perruques, sa confiance joufflue dans le progrès, le développement et l'humanité, une élite bourgeoise qui se prolonge dans le personnel dirigeant du mouvement ouvrier devenu pacifiste et bourgeois. Une telle esthétisation de l'horreur est du pur nihilisme, mais elle s'enracine tout naturellement dans le sentiment de vie d'une génération qui ne peut plus croire aux idées générales, à la vérité et à la justice des Lumières bourgeoises et du socialisme. Seule la lutte en soi, le fait que l'on lutte et la manière dont on le fait, confère le rang.

Avant de nous indigner, nous devrions nous pencher sur cette génération qui avait perdu toutes ses illusions, y compris celles que nous nourrissions déjà à nouveau, pour devenir la victime d'une nouvelle et plus terrible illusion, celle de la violence libératrice, purificatrice et fortifiante. De là, on peut tracer des lignes vers Georges Sorel et Benito Mussolini, vers Adolf Hitler comme vers Che Guevara et Frantz Fanon. Le sacrifice, la lutte, la souffrance, l'endurance ennoblissent une cause - mais une telle attitude semble être le dernier recours dans un monde désenchanté, banal, organisé, où la soif d'excitation la plus forte augmente de manière totalement inéluctable. Les œuvres du fasciste Pierre Drieu la Rochelle, du conservateur Henry de Montherlant, du socialiste André Malraux ou du sympathisant franquiste et hitlérien Wyndham Lewis montrent que cet enthousiasme a touché de nombreux hommes en Europe à cette époque. Ce sentiment de vie se retrouve au moins jusqu'à la fin de la guerre civile espagnole, à droite comme à gauche. La religion, la convention morale, le progrès, la réconciliation des peuples - ces idées sont devenues de vaines bulles d'air et la stabilisation du moi n'est plus possible que dans le groupe combattant, dans l'endurance fraternelle de monstrueuses épreuves, dans l'action concrète. L'idéologie, toujours défendue, devient alors périphérique. C'est dans l'action que les choses deviennent claires et exigeantes, que la décision est prise, que prend fin la discussion épuisante, le pour et le contre angoissant, le bavardage intellectuel où chaque argument trouve un contre-argument aussi évident que douteux.

Il faut comprendre la confusion, la profonde perplexité, l'ampleur du désenchantement de la génération de Jünger pour ainsi dire sur le plan de l'histoire culturelle: "Casca il mondo ! Le monde s'écroule !". Puis vint la mort avec la machine, dans laquelle la société européenne avait placé de tout autres espoirs, une société dans laquelle, du monarque au dernier chômeur, on avait cru que, peu à peu, l'humanité progressait quand même. De ce point de vue, la Première Guerre mondiale a été un événement bien plus important que la Seconde, qui n'en a été qu'une copie agrandie et déformée. Au-delà de toute idéologie qui nous fait peur, c'est Jünger qui a enregistré le plus laconiquement à l'époque, quasiment comme un graveur à la pointe sèche, ces bouleversements dans lesquels beaucoup ne trouvaient de soutien que dans une existence de soldat. Il était l'un des rares à trouver le courage de le faire ; après l'enthousiasme général, c'est un flot de paroles pacifistes confuses qui prévalait. On pourrait ici se placer sur le plan purement artistique et louer le niveau stylistique élevé de ces textes, à quelques dérapages près. Mais deux choses sont décisives. Premièrement, nous sommes ici conduits vers les abîmes de l'âme humaine (peu importe que Jünger le fasse avec presque autant d'enthousiasme), que nous ne pouvons pas nier, surtout si nous voulons la paix. Cette thèse selon laquelle il existe un besoin d'action guerrière et que ce besoin ne peut pas être expliqué comme le résultat d'intérêts économico-militaires et de manipulation - cette thèse ne mérite pas l'indignation, mais l'examen. Ainsi, pour la plupart d'entre nous, les premiers écrits de Jünger soulèvent la question de savoir si la condition humaine n'est pas encore pire que ce que croit l'amoureux de la paix effrayé par la guerre. Deuxièmement, dans l'horreur de la première guerre industrielle, Jünger parvient à découvrir les structures et les forces motrices de la société industrielle "pacifique". Là encore, l'affirmation de la cause par l'auteur ne change rien à la force d'ouverture des phénomènes de travaux tels que le court essai de 1930 Die totale Mobilmachung. Bien sûr, entre les premiers écrits sur la guerre, la "Mobilisation totale" et le "Travailleur", il y a un livre comme Das abenteuerliche Herz (1929), dans lequel Jünger anticipe sa pensée de promeneur que l'on trouve dans ses derniers journaux et essais, notant sa pensée sur la nature, la société et le quotidien. L'attente au bureau de poste, le shopping, la contemplation des animaux et des plantes, les rêves, les descriptions oppressantes de machines de torture que nous ne connaissons que de Kafka - ce qui caractérise ce recueil, ce n'est pas seulement la certitude du caractère symbolique de tous les phénomènes, mais aussi la volonté de récupérer la réalité la plus fugitive au moyen des sens de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût. Dans la littérature allemande de notre siècle, seul Walter Benjamin y est peut-être parvenu de manière similaire. Un tel comportement esthétique, dans lequel le fragment de conscience et de perception devient en un éclair le miroir de l'époque, n'est possible qu'en des temps où le sol vacille, où, comme l'a dit un jour Jacob Burckhardt en 1876, en se référant davantage à la politique, "toute certitude a une fin".

Jünger a souvent dit de lui-même: "Après le tremblement de terre, on frappe sur les sismographes". Et si, pour beaucoup, cette expression traduit l'intention de minimiser son propre travail, elle rend compte en grande partie de la situation. Tous ceux qui ont contribué à détruire les illusions de l'optimisme du progrès au début de notre siècle ne pouvaient le faire sans sarcasme, voire avec une joie malveillante. Les opposants à l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger l'ont qualifié de chantre de la "mobilisation totale" avec une indignation vraiment infatigable. Mais le fait qu'Adolf Hitler aimait utiliser ce terme (c'est pourquoi Jünger l'évitait pendant le Troisième Reich) et que Jünger ne regrettait pas seulement la défaite allemande de 1918, mais espérait une revanche, n'est pas une raison pour nier la valeur diagnostique de cet essai. Il montre que les Etats à structure corporative ou féodale comme la Turquie ou la Russie n'étaient guère à la hauteur de la guerre et que l'Allemagne, qui présentait jusqu'à la fin de la guerre de fortes structures traditionnelles, a également perdu la partie pour cette raison. Les pays qui ont gagné la guerre sont ceux qui possédaient une classe dirigeante métropolitaine et technicisée et qui ont réussi - sur la base de l'égalité civique - à exploiter toutes les réserves de matériel et d'hommes. L'Allemagne n'a réussi qu'une mobilisation partielle et n'avait même pas d'idéologie unifiée. Désormais, tous les pays développés devaient, s'ils voulaient se maintenir dans le monde, orienter toute leur économie et leur technique vers la possibilité d'une guerre totale. Ils devraient aussi, pour assurer l'unité idéologique de la nation, se préoccuper de manipuler une opinion publique favorable aux objectifs du pouvoir. Rarement la tendance de la machine à faire la guerre et l'avenir de la propagande auront été vus avec autant d'acuité. Jünger voyait dans les chars, les canons, les sous-marins, les avions et les mitrailleuses des machines en réalité parfaites. Et comme Nietzsche avant lui, il était clair pour notre auteur que la technique et la science "voulaient" la destruction du monde, tout en croyant encore que la technique ouvrait de nouvelles possibilités d'héroïsme et donc d'humanité. Mais ce n'est que parce qu'il voyait dans les machines la volonté de destruction qu'il affirmait alors, qu'il a pu se lancer plus tard dans une critique aussi convaincante de l'ère technique. L'opposition entre "gauche" et "droite" n'était déjà plus pertinente pour Jünger. Il était convaincu qu'elle avait été dépassée par la bureaucratie et la technocratie qui se servaient alternativement des mots "gauche" et "droite" et des luttes correspondantes entre les camps pour contraindre l'individu à s'adapter. La lutte entre les camps n'était qu'un tour de vis ...

Le caractère inéluctable de ce monde, Jünger le voyait sans doute de la même manière que Max Weber, qui était certes trop prompt à croire que l'on pouvait être "humainement à la hauteur". Dans "La mobilisation totale", Jünger écrivait : "L'abstraction, donc aussi la cruauté de toutes les conditions humaines, augmente sans cesse. Le patriotisme est remplacé par un nouveau nationalisme fortement imprégné d'éléments de conscience. Dans le fascisme, dans le bolchevisme, dans l'américanisme, dans le sionisme, dans les mouvements des peuples de couleur, le progrès fait des avancées que l'on aurait crues impensables jusqu'ici ; il se précipite pour ainsi dire, pour continuer son mouvement sur un plan très simple, après un cercle de dialectique artificielle. Il commence à se soumettre les peuples dans des formules qui ne se distinguent déjà plus guère de celles d'un régime absolu, si l'on veut bien faire abstraction du degré bien moindre de liberté et de convivialité. En de nombreux endroits, le masque humanitaire est déjà tombé, mais un fétichisme mi-grotesque, mi-barbare de la machine, un culte naïf de la technique, apparaissent, précisément dans les lieux où l'on n'a pas de rapport direct, productif, avec les énergies dynamiques dont les canons à longue portée et les escadrons de combat armés de bombes ne sont que l'expression guerrière. En même temps, l'appréciation des masses augmente; le degré d'adhésion, le degré de publicité devient le facteur décisif de l'idée. En particulier, le socialisme et le nationalisme sont les deux grandes meules entre lesquelles le progrès écrase les restes de l'ancien monde et finalement lui-même.

Pendant plus d'un siècle, la "droite" et la "gauche" se sont renvoyé comme des balles les masses aveuglées par l'illusion optique du droit de vote; il semblait toujours y avoir chez l'un des adversaires un refuge contre les prétentions de l'autre. Aujourd'hui, dans tous les pays, le fait de leur identité se révèle de plus en plus clairement, et même le rêve de liberté s'évanouit comme sous la poigne de fer d'une pince. C'est un spectacle grandiose et terrible que de voir les mouvements des masses de plus en plus uniformément formées, auxquelles l'esprit du monde tend ses filets de pêche. Chacun de ces mouvements contribue à une capture plus aiguë et plus impitoyable; et il y a là des sortes de contraintes plus fortes que la torture: si fortes que l'homme les accueille avec jubilation. Derrière chaque issue dessinée avec les symboles du bonheur se cachent la douleur et la mort. Heureux celui qui entre dans ces espaces équipé".

"La mobilisation totale": c'était aussi la nouvelle annoncée de l'enterrement de l'individu, une évolution qui semblait totalement inéluctable à Jünger, et qu'il affirmait donc avec un pessimisme héroïque. Ce thème est développé plus en détail dans Le Travailleur. Le monde est entré dans l'ère du "grand aménagement de l'espace", où la rationalisation du travail devient parfaite; les moyens techniques déterminent de plus en plus l'homme sur le plan social, psychique et physique. Sous la dictée de la technique, la guerre et le travail industriel se ressemblent de plus en plus. Le soldat devient un technicien de l'extermination, le technicien "civil" agit dans le paysage planifié du nouvel État total comme un soldat de la production: "La tâche de la mobilisation totale est la transformation de la vie en énergie, telle qu'elle se manifeste dans l'économie, la technique et les transports dans le vrombissement des roues ou sur le champ de bataille comme feu et mouvement". Sausen, Blitz, Brausen, Fliegen, Schwirren, Donnern - nous trouvons une accumulation de tels mots dans le livre de Jünger, dans lequel une fascination pour la technique est clairement visible, comme elle l'est par exemple dans la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité) à la même époque. Et pourtant, le fait d'être livré à l'appareil technique est très clair, même si Jünger le salue comme une fatalité à laquelle il faut adhérer. Le mythe de l'ouvrier, qui est le mythe d'une société planifiée et industrielle disciplinée, une sorte de bolchevisme sous des auspices nationalistes, ce mythe est pour Jünger lié à un système autoritaire qui abolit l'inefficacité et la convivialité de l'ère libérale. Les figures du Waldgänger et de l'Anarque qu'il dessinera plus tard, toutes deux ennemies de la technique, se réfèrent au "travailleur". Jünger est un homme des extrêmes et il voit les phénomènes de l'intérieur. C'est ce qui rend cette pensée séduisante, mais c'est aussi ce qui fait sa force : l'exagération qui amplifie les phénomènes en fait ressortir la tendance. Et la déclaration suivante s'applique également à Der Arbeiter: "Notre tâche ... consiste à voir, mais pas à faire de la publicité".

1933-1945. Il ne fait aucun doute que Jünger n'aimait pas la République de Weimar et qu'il espérait un autre système. Mais qui la défendait encore dans sa phase finale, qui l'aimait même? Avec ses chômeurs, son désespoir à peine imaginable aujourd'hui, sa large acceptation du Traité de Versailles, considéré à juste titre comme un diktat insupportable, son (auto-)humiliation nationale? Et: pour comprendre Jünger, il faut au moins considérer comme discutable la thèse selon laquelle, à partir de 1930, après la démission du gouvernement Hermann Müller, la question n'était plus: démocratie ou dictature? - mais seulement: quelle dictature et de qui? C'est un simple fait qu'une grande partie de la population, jusque dans l'électorat des partis démocratiques, n'était pas démocrate et que, si elle voulait le devenir, l'évolution de Weimar ne lui facilitait pas la tâche. The proof of the pudding is in the eating. La démocratie est quelque chose de difficile à faire et nous ne devons pas oublier que Reinhold Maier et Theodor Heuß ont voté en faveur des lois d'habilitation - alors qu'Ernst Jünger et Carl Schmitt n'ont pas eu cette chance...

Certes, il y avait une certaine proximité de Jünger avec le national-socialisme. Mais cette proximité était à l'époque aussi normale que compréhensible. Il suffit de penser à un Ernst Niekisch, dont la résistance, aujourd'hui louée, s'enracinait surtout dans l'opinion qu'Hitler n'était pas assez radical, qu'il était une marionnette de l'"Occident". Cette proximité n'est pas non plus disqualifiante en soi, comme le prouvent les hommes du 20 juillet, qu'il est impossible de maquiller en démocrates et qui ont opposé la résistance qui faisait généralement défaut aux démocrates convaincus. Sous le troisième Reich, Jünger s'est comporté de manière tout à fait irréprochable. Il a refusé d'être admis à l'Académie prussienne de littérature, il a interdit aux journaux nationaux-socialistes de publier ses œuvres, il a immédiatement refusé un mandat au Reichstag qui lui avait été proposé par la NSDAP, il a écrit Auf den Marmorklippen (Sur les falaises de marbre), une œuvre qui a été lue par beaucoup comme une attaque téméraire contre le régime hitlérien, il a fait preuve d'une rare solidarité avec les persécutés (par exemple avec Niekisch), il entretient des contacts étroits et amicaux avec Speidel et von Stülpnagel, il confie à son journal des commentaires sur la situation qui étaient plus que dangereux, si l'on considère que les perquisitions de la Gestapo chez lui ne comptaient pas parmi les raretés. Nous avons déjà évoqué sa démobilisation après le 20 juillet 1944. Si l'on lit dans les Strahlungen les passages concernant Hitler et Goebbels, il est impossible de considérer cet homme comme un ami des nationaux-socialistes. Gärten und Straße, paru en 1942, a été indexé parce que Jünger note le 29 mars 1940 : "Ensuite, je me suis habillé et j'ai lu le psaume 73 à la fenêtre ouverte".

Les possibilités de résistance d'un capitaine, qui avait en outre l'intelligence de voir en Hitler l'homme providentiel, étaient modestes. Jünger n'a même pas été en mesure de résoudre le problème central: "Comment puis-je entrer dans le cercle d'exclusion 1 avec la bombe?" - On lui a reproché, à partir de ses écrits Le travailleur et La mobilisation totale, de défendre l'idéologie de l'État total et on a ensuite construit, notamment dans le document de protestation des Verts, une ligne Jünger-Hitler. L'"État total", que Jünger a parfois voulu, était pourtant le concept opposé à celui d'Hitler. Il voulait dire la dictature de la Reichswehr contre la combinaison négative NSDAP/KPD, telle que l'ancien chancelier Kurt von Schleicher, assassiné par les nazis en 1934, l'avait imaginée dans son idée de "front transversal" incluant les syndicats. Le NSDAP ne voulait pas d'un "Etat total" - il voulait une communauté populaire volontaire, car l'Etat total exprimait à la fois la contrainte, qui n'était plus nécessaire entre les heureux membres du peuple, et le caractère légal de la forme politique souhaitée. La polémique contre l'"État total" est presque la caractéristique unificatrice de toutes les théories nationales-socialistes. Il est tout aussi absurde de reprocher à Jünger de constater la tendance à une "caractérologie mathématique et scientifique", par exemple "sur une recherche raciale qui s'étend jusqu'au comptage des globules sanguins". Sa conclusion selon laquelle "ce n'est qu'avec l'apparition de ces phénomènes ... que l'art d'État et la domination à grande échelle, c'est-à-dire la domination mondiale, seront possibles", est tout à fait plausible ; de même que le fait que Jünger constate ici aussi la "renumérotation du monde". Et lorsqu'il écrit en 1920: "L'intégration de tous les Allemands dans le grand peuple de cent millions de personnes de l'avenir, voilà le but pour lequel il vaut bien la peine de mourir et d'écraser toute résistance", ce sont les mots d'un nationaliste déçu, dont la nostalgie est compréhensible même aujourd'hui...

Il est indéniable que Jünger a tenu quelques propos antisémites. Mais avant 1933, de telles prises de position étaient très répandues et les Juifs étaient considérés comme des représentants de la modernité et de l'abstraction, des partisans du système de Weimar en faillite, des organisateurs d'une industrie culturelle décadente. Il faut toujours tenir compte du contexte de telles déclarations, il faut distinguer si elles veulent quelque chose ou si elles ne font que constater quelque chose et il faut enfin accorder ceci ou cela à un homme qui n'a pas seulement écrit quelques livres importants, mais qui a fait preuve de courage, de courage civique et de galanterie à d'innombrables reprises. On ne peut pas non plus attendre d'un homme qui a grandi dans la tradition militaire de l'Empire qu'il devienne un libéral-démocrate enthousiaste. De plus, la critique de la démocratie n'est pas forcément fausse, la sociologie politique en fournit suffisamment de preuves, il suffit de penser à Michels, Pareto, Sorel, Mosca, Ostrogorski et même Schumpeter.

Dans le cadre de cet article, il n'est pas possible d'aborder de nombreux écrits, comme la magnifique étude An der Zeitmauer (1959), dans laquelle Jünger éclaire les raisons de la fascination pour l'astrologie, ou l'essai Der gordische Knoten (1953), dans lequel il retrace les racines historiques du conflit Est-Ouest. Il faut également passer sous silence son activité d'éditeur de la revue Antaios (en collaboration avec Mircea Eliade), son œuvre narrative, ainsi que ses derniers carnets de voyage Soixante-dix s'effacent. "Là où l'on met la main, c'est intéressant", disait Goethe à propos de la vie. C'est aussi une maxime de Jünger, dont l'universalité des intérêts rappelle autant Goethe que son talent pour l'aventure de l'étonnement. Certes, tous les écrits du lauréat ne sont pas réussis, et il va de soi que beaucoup d'entre nous n'aiment pas son message, ou du moins pas toujours. Mais qu'est-ce que cela signifie par rapport à l'œuvre d'un grand passeur de frontière entre la poésie, la contemplation et la science, d'un homme avec lequel il vaut toujours la peine de se confronter - même si ce n'est pas de la manière la plus insipide des protestataires contre l'attribution du prix? Avec le Waldgänger dans Der Waldgang (1951) et avec l'Anarchen dans Eumeswil (1977), Jünger nous a esquissé deux types de résistance à la domination. Certes, le Waldgänger qui attend, se tient prêt, frappe de temps en temps, et dont les moyens de lutte sont avant tout le sabotage et le refus, n'est pas quelqu'un qui se jette dans la gueule du loup du pouvoir en place. Mais ce n'est pas le sens de la résistance. Mais il nous est donné ici une suggestion décisive sur la manière dont un système totalitaire pourrait peut-être être contraint de battre en retraite. Certaines phrases de ce travail font l'effet d'une illustration de ce qui se passe aujourd'hui en Pologne et la quintessence de Jünger est donc la suivante: "Là où un peuple se prépare à marcher dans la forêt, il doit devenir une puissance redoutable". La marche en forêt n'est ni plus ni moins qu'une théorie sur l'érosion de l'appareil de domination par les réactions imprévisibles de nombreux individus déterminés. A l'opposé, l'"anarque" (qui ne veut pas, comme l'anarchiste, abolir la domination, car celle qui est combattue à chaque fois ne serait que remplacée par une autre) est une figure plus désespérée. L'anarque comprend que sa résistance est sans espoir et ne se préoccupe que de sa propre liberté de mouvement et de pensée. Il se bat égoïstement pour sa liberté: contre ses parents, contre la "société", contre l'opinion publique, contre les "idées", contre son propre confort. Ce sont deux modèles de liberté qui sont presque toujours négligés dans les discussions sur le grand sujet. On peut reprocher à ces approches de se concentrer trop fortement sur la fuite, l'évitement, la survie. Il n'y a pas ici de guerre d'agression fraîche et joyeuse contre la très grande et la très authentique liberté, mais le "manque d'optimisme" n'est guère un reproche au vu des expériences de l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, en particulier dans les sociétés où la domination des hommes est organisée par des moyens psychiques et intellectuels plutôt que par l'usage classique de la force, la capacité de résistance individuelle et consciente de l'individu est plus nécessaire que celle des groupes sociaux qui, la plupart du temps, ne veulent que participer à l'oppression subtile et lutter pour leur quota légal de possession du pouvoir. C'est parce que Jünger, à ses débuts, a saisi de manière radicale la menace qui pèse sur la liberté individuelle, que le dernier Jünger a pu devenir un partisan de cette liberté. Il est impossible de voir en lui un agent de l'absence de liberté organisée ; nous pouvons encore lire le premier comme un diagnostic, même si nous rejetons ses conséquences - les conseils du dernier peuvent nous être utiles. Dans un écrit comme La Paix - que Rommel a salué comme le fondement éthique de la résistance - Jünger montre un net éloignement de son militarisme antérieur et nomme très clairement les "meurtres sacrilèges" dans les camps de concentration. Les grands efforts de la guerre, avec leurs sacrifices et leur héroïsme, sont pour lui "la semence" d'où doit germer le fruit: la paix. "On peut bien dire que cette guerre a été la première œuvre générale de l'humanité. La paix qui la termine doit être la seconde". Peut-être que seul un vieux soldat comme Jünger pouvait dire le 24 juin 1979 devant les anciens combattants allemands et français à Verdun: "Ne devrions-nous pas, désormais à l'échelle de la planète, commencer tout de suite là où tant de détours de tant de victimes nous ont conduits ?"

Chaque nouvelle lecture prouve à quel point l'œuvre de cet aventurier intellectuel et pisteur est riche en facettes, complexe et même contradictoire. Nul doute qu'il s'agit là d'une œuvre majeure et durable, d'un homme qui a franchi bien des frontières, qui a célébré le pouvoir et qui lui a résisté, qui a exalté la voix du sang et qui, sans doute pour cela, a redécouvert le geste de la fraternité, ce geste si simple et si lourd ; d'un homme qui a souvent été un sismographe et souvent un oiseau d'orage ; d'un homme, enfin, dans l'œuvre duquel se reflètent la tension, le tourment, le cœur des conflits de l'époque qui déchirent les individus. Ernst Jünger est un lauréat digne de ce nom.

25. Etappe

L'article de Günter Maschke est d'abord paru dans: Fünfundzwanzigste Etappe, mai 1990. Nous remercions l'éditeur, le Dr Theo Homann, pour l'autorisation de publication. Des exemplaires individuels peuvent être commandés ici: https://etappe.org/25-etappe/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg