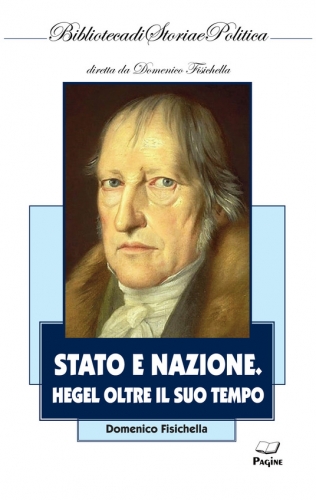

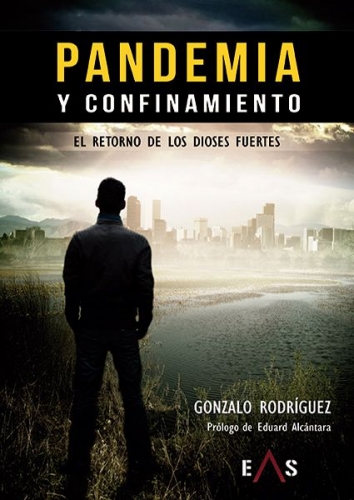

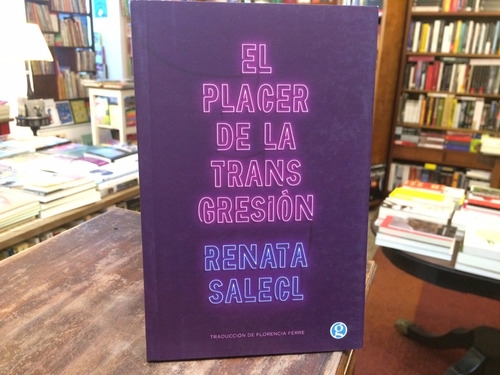

Voici le prologue qu'Eduard Alcàntara a écrit pour le livre Pandemia y confinamiento. El retorno de los dioses fuertes, écrit par Gonzalo Rodríguez et publié par Editorial Eas.

Avant-propos à "Pandémie et confinement. Le retour des dieux forts"

Eduard Alcántara

Ex: https://septentrionis.wordpress.com/2021/08/28/prologo-a-pandemia-y-confinamiento-el-retorno-de-los-dioses-fuertes/

Nous avons été heureux de recevoir l'offre d'écrire l'introduction à ces annotations et réflexions élaborées par Gonzalo Rodríguez. Et notre gratitude pour cette offre est double. D'une part, en raison de la haute estime personnelle que nous avons pour l'interdit, et d'autre part parce que, connaissant la trajectoire intellectuelle de l'auteur, nous savons d'avance que ce qu'il a écrit ne sera certainement pas banal mais, au contraire, substantiel quant à la conception que l'on doit avoir de l'homme et nous dirions presque vital dans la situation anormale d'enfermement/confinement dans le cadre duquel ces lignes ont été écrites par Gonzalo.

En effet, nous ne nous sommes pas trompés en pensant à la nature de ce que nous allions trouver en commençant la lecture de ce journal du confinement. Dès les premières lignes, une lumière après l'autre s'est mise à clignoter devant nous, toutes fidèles à un fil d'argument cohérent, qui n'est autre que le fil de l'argument de la vie,c'est-à-dire de la vie qui mérite d'être réellement appelé vie. La vie comme une mission. La vie comme un chemin sur lequel il faut lutter pour éveiller en soi ce qui, en étant plus que la vie, nous libère d'une condition purement végétative et esclave des inerties pulsionnelles dominantes de cette anomalie que représente le monde moderne.

Gonzalo, bien qu'il postule une conception supérieure de la vie et de l'existence, ne se détache jamais du quotidien. Il est fait d'un bois incompatible avec les postures escapistes. Se perdre dans la métaphysique et renoncer au physique ne lui convient pas. Il est clair pour lui que pour conquérir le surhumain, il faut s'attaquer au terrain de l'humain. Il ne doute pas que le ring dans lequel il faut se battre pour prendre d'assaut le Ciel se trouve sur la Terre. Il n'hésite pas à dire que la vie est le ring sur lequel il faut se battre pour atteindre l'Eveil au Transcendant.

Et parce que, bien qu'il ne cesse de regarder vers le haut, il ne laisse pas tomber ce qui est ici-bas, il nous exhorte à ne pas oublier les liens que nous avons avec notre famille et nos amis, et donc à profiter des jours de réclusion forcée pour communiquer avec eux et leur offrir, si cela est jugé opportun, notre soutien et notre affection. Avec un esprit égoïste, maussade, sans soutien et, en bref, brutalisé, on ne peut aspirer à rien de plus élevé. La spiritualisation de l'âme est une chimère si elle est saturée de mauvaises pensées et de sentiments mauvais et misérables. En même temps, éviter de tomber dans l'individualisme égoïste de notre époque atomisée doit nous inciter à renforcer nos liens familiaux et communautaires.

C'est pourquoi Gonzalo nous conseille: "...à travers les réseaux et les téléphones, garder le contact et se sentir unis avec les amis, la famille, les connaissances et les proches" et nous rappelle également que "les moments de découragement arriveront". Et quand ils arriveront, les plus forts et les plus résistants devront aider les plus faibles...". Ce qui devrait nous inciter à revêtir nos armures, à monter sur nos chevaux, à manier nos lances, à ceindre nos épées et à devenir des chevaliers errants comme ceux qui, dans le brillant Moyen Âge, parcouraient les routes en cherchant à réparer les torts et à aider les plus faibles.

Peut-être que certains d'entre nous supportent bien cet enfermement, mais peut-être que certains de nos proches ne le supportent pas. Peut-être que pour certains d'entre nous, cet enfermement nous aide à consacrer plus de temps à essayer d'Être, mais peut-être que certains de nos proches se retrouvent seuls avec leur simple et indescriptible existence et donc, face à un soi vide et permanent, ils peuvent recevoir notre soutien, notre compréhension et notre considération comme de l'eau sous le pont. Et si, ce faisant, nous pouvons faire quelque chose pour essayer de leur ouvrir les yeux sur des réalités qui ne sont pas seulement matérielles, notre intervention aura été précieuse.

Ceux qui ne sont pas ignorants de la permanence pourraient bien avoir profité de cette période de quarantaine grumeleuse. Elle l'a peut-être aidé à consacrer plus de temps au regard intérieur, elle a peut-être allégé la saturation du regard extérieur afin qu'il puisse commencer à in-sistere (être vers l'intérieur) de plus en plus et ex-sistere (être vers l'extérieur) de moins en moins. Il n'est donc pas étonnant que Gonzalo commente que "parfois je pense que certains d'entre nous regretteront le temps de recueillement forcé qu'implique le confinement".

C'est dans ce sens que notre estimé confrère de Tolède commente que "...le premier moteur de la vie a toujours été le même: (...) lutter pour maintenir notre 'centre intérieur' (...) être 'capitaines de nous-mêmes'". Comme le préconisait Julius Evola, ce champion hors pair de la Tradition, il s'agit de s'efforcer d'aspirer à être "maître de soi", de devenir "le grand autochtone" qui n'est pas soumis aux apports aliénants de l'extérieur et qui se gouverne lui-même parce qu'il a atteint la vraie Liberté: celle qui ne connaît aucun lien d'aucune sorte. Celui qui n'est pas médié par des pulsions compulsives, ou par des instincts bas, ou par des émotions exacerbées, ou par des passions incontrôlées, ou par des émotions confinées.

Celui qui ne se comporte pas habituellement comme une entité atomisée, individualiste, déracinée, sans liens spirituels, sociaux et/ou communautaires, ne se sentira jamais seul, même s'il a passé cette période exceptionnelle sans compagnie, car il se sentira toujours en communion avec les siens: avec cette sorte d'ordre officieux mais implicite qui réunit ceux qui partagent l'Idée avec lui ou, comme l'a commenté il n'y a pas longtemps le professeur Javier Barraycoa, avec la congrégation de l'Église dont il se sent membre ou avec ceux qui s'identifient, comme lui, à certaines positions sociopolitiques. Le professeur lui-même a commenté à l'époque qu'il était peut-être isolé mais pas seul.

Dans une autre entrée de son journal de confinement, Gonzalo Rodríguez souligne les tribulations extrêmes causées par le fait de voir la mort de si près et en si grand nombre comme c'est le cas avec ce virus infâme. La société essaie de fermer les yeux sur ce phénomène. Nous ne sommes pas préparés à son irruption non désirée. Nous lui tournons le dos. C'est pourquoi Gonzalo nous dit que "la mort existe, mais parfois nous l'oublions... Nous sommes tellement trompés et distraits au cours de notre vie". La vie n'est telle que par opposition à son contraire: la mort. Ce dernier représente une transition inévitable entre le premier et ce qui se passe ensuite.

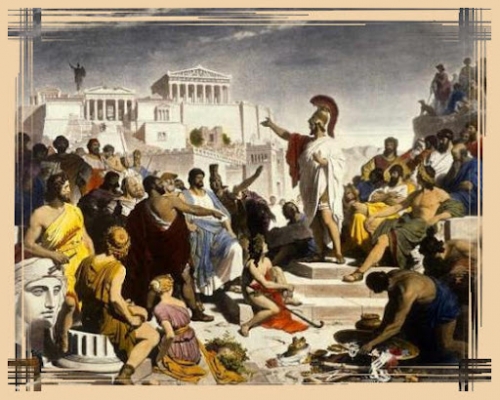

Face à l'effroi que suscite cette seule pensée, il ne serait pas faux de faire comme les samouraïs du Japon traditionnel: penser que chaque jour de leur existence pourrait être le dernier... penser que le jour même où ils vivaient la mort pouvait les frapper. Dans le même ordre d'idées, et à titre d'anecdote très illustrative, nous avons été frappés par "l'objet que l'écrivain Fernando Sánchez Dragó a placé sur son bureau: un cercueil, afin que, gardant à l'esprit à tout moment la possibilité que la mort frappe à sa porte, il ne s'attache pas trop à la vie, car s'y attacher signifie se détacher de ce qui est plus que la vie, c'est s'éloigner irrémédiablement de l'Éternel et de l'Impérissable. Ce cercueil semble lui rappeler continuellement le memento mori (souviens-toi que tu mourras) qu'un serviteur murmurait à l'oreille du général romain victorieux qui paradait dans les rues de Rome en louant la gloire et les foules, dans l'intention d'éviter que la vanité et l'ego excessifs ne le distraient de ses fonctions de serviteur de Rome et de sa conscience que la fin ultime de la vie se trouve dans l'Absolu.

Chacune des réflexions de Gonzalo ouvre des portes qui nous invitent à entrer dans des ordres d'idées que, malheureusement, dans notre vie ordinaire et quotidienne, nous ne prenons généralement pas en compte autant que nous le devrions, mais que, grâce à notre auteur, nous pouvons placer en position prééminente dans notre ordre de priorités... encore plus, en profitant de situations anormales comme celle du confinement, qui, pour beaucoup, représente une dispense spéciale de temps supplémentaire pour pouvoir les placer - ces ordres d'idées - au premier plan.

L'une des réflexions les plus éclairantes de l'auteur est que "les racines amères portent des fruits doux ; et nous mûrissons et grandissons plus dans la douleur que dans la joie".

Nous pouvons y voir des idées telles que celles avancées par l'Allemand Ernst Jünger lorsqu'il nous montre comment à des moments extrêmes, presque au bord de la mort, se déchaîne une série de forces élémentaires qui font tomber les barrières de l'inertie rationnelle et petite-bourgeoise de l'être humain et peuvent ainsi rendre possible, ajouterions-nous, l'usurpation par un substrat encore inférieur du statut antérieur non désiré ou, au contraire, peuvent céder à la domination de forces qui élèvent l'être humain.

Ce n'est pas sans rapport avec cela que l'on pourrait évoquer la certitude d'Evola qu'un environnement gris et dépersonnalisé comme celui des villes et de leurs blocs de béton est plus favorable à un chemin de réalisation intérieure que celui d'un beau jardin fleuri avec de belles fontaines, car ce dernier intoxique et étouffe les sens de l'homme, alors que le premier n'est pas propice à leur développement.... et la maîtrise du sensuel est une condition inaliénable pour garder l'âme-esprit sereine afin qu'elle soit ainsi en mesure d'entrer dans les méandres qui conduisent à la renaissance de l'homme à une réalité supérieure.

Un autre commentaire substantiel de notre confrère Gonzalo est que le sombre paysage post-pandémique qui se profile à l'horizon "...sera aussi un moment propice et une opportunité pour le retour des 'dieux forts'". Il n'y aura pas de place pour les demi-mesures ou les peureux. Si nous voulons faire face à l'état de décomposition accélérée vers lequel nous nous dirigeons, nous devrons adopter une attitude claire, nette, énergique et sans compromis, et nous devrons prendre pour étendard cette prétention du Donoso Cortés du XIXe siècle à postuler sans ambiguïté "des négations radicales et des affirmations souveraines". Les "dieux forts" de Gonzalo sont une merveilleuse prétention à bannir d'un seul coup toute cette "pensée liquide" typique de cette post-modernité déséquilibrée pour laquelle tout est relatif (non seulement les produits de l'esprit mais l'ordre naturel lui-même), tout est discutable, la réalité est ce que l'on souhaite à chaque instant et la vérité est ce que l'on fait sienne au gré des caprices, des modes ou des tendances (la soi-disant "post-vérité").

Non seulement la pensée est "liquide" mais les identités le deviennent aussi et, ainsi, on n'est pas ce que la nature nous dit d'être mais ce que l'on veut être ou ce que l'on sent être, dans un large éventail d'options sexuelles ou même en concevant une panoplie telle que l'on puisse inclure diverses espèces animales ou même des identités (végétales, inanimées,...) situées hors du règne animal...

Que les "dieux forts" rétablissent la pensée forte et les vérités éternelles !

Mais où chercher les "dieux forts" ? Car Gonzalo nous répond: "Les 'dieux forts' (...) ont toujours été là. Ils ne sont jamais partis. Parce qu'en réalité, ils sont dans notre sang. Dans nos veines. Ils forment une partie centrale de nous...".

L'heureuse formule des "dieux forts" évoque la conjonction de deux archétypes auxquels succédera, selon l'expression d'Evola, "un type d'homme différencié", à savoir: le guerrier ou kshatriya dans son attribut, entre autres, de "fort" et le Héros, qui ne serait autre que le guerrier ayant achevé son processus de renaissance intérieure (la via remotionis) et ayant, par conséquent, conquis la divinité. Il revient à ces "dieux forts" de fulminer contre cette post-modernité liquide... et liquide, elle aussi, en l'assimilant à un acide corrosif et dissolvant.

Il n'y a pas d'autre voie que celle du héros : c'est celle que le kshatriya entreprend pour sauver de l'oubli et de l'ignorance (avidja) ce qu'il est, l'atman ou Principe Suprême et éternel qui se niche au fond de lui; au fond de nous-mêmes. Ainsi, le guerrier aura été transformé en héros, en l'un de ces "dieux forts" qu'il est urgent de voir surgir dans cette phase terminale du kali-yuga ou âge de fer.

Pour le "type différencié d'homme" auquel, quelques lignes plus haut, nous avons fait allusion, il n'y aura aucun effet dérivé de cette situation de confinement forcé qui sera un obstacle insurmontable sur son chemin de rencontre avec sa divinité désormais endormie. On pourrait appliquer le célèbre aphorisme nietzschéen selon lequel "ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts". C'est pourquoi Gonzalo nous dit que "les psychologues appellent cela la croissance post-traumatique. Et c'est transformer les difficultés, les malheurs, les déceptions, les erreurs, la culpabilité et les blessures en leviers de maturité, de force et de cœur".

Même dans les situations les plus extrêmes, lorsque tout semble perdu, nous ne devons pas perdre courage, car notre destin est entre nos mains:

"La vie, c'est avant tout notre attitude, notre caractère et notre personnalité", nous rappelle notre confrère. Le cours de la vie sera fixé par nous si notre force est celle du guerrier indomptable. Il n'y a pas de fatalité pour celui qui aspire à être un homme de tradition. Il dessinera son propre chemin, comme le fait l'eau lorsqu'elle trace son cours (rien ni personne ne le trace pour elle) pour devenir une rivière. C'est la vraie liberté. Pas celle qui est formelle, mais celle qui est réelle et efficace. On est libre d'avoir la capacité et le pouvoir de fixer un cap dans la vie et de le suivre. Sinon, les libertés formelles (inopérantes pour une circonscription sans liens internes) avec lesquelles nous sommes divertis et flattés sous forme de narcotique ne servent à rien. La valeur de la liberté réside dans les œuvres qu'elle rend possibles, dans les fruits qu'elle peut porter, et non dans des entéléchies qui ne sont que du papier mouillé si on les place sur l'espèce d'échiquier que sont les vicissitudes de la vie.

Ne jamais abandonner est donc l'une des grandes leçons que Gonzalo nous transmet. Pas même dans les moments les plus critiques, car ceux-ci, contrairement à ce que pourrait penser l'homo vulgaris ou l'homme commun de notre époque, peuvent, au contraire, nous catapulter sur le chemin entrepris à la recherche de nos trésors intérieurs.

Soyons comme l'aigle, qui semble avoir atteint la fin de son cycle de vie vers 40 ans, avec de vieilles plumes qui lui permettent à peine de voler, avec un bec excessivement courbé vers le bas et qui n'est donc plus fonctionnel pour déchirer la chair de ses proies, et avec des ailes déjà fragiles et inadaptées pour saisir et retenir ses proies. Il pourrait, dans cette situation, abandonner et laisser la mort s'abattre sur lui. Mais non. Il s'élance péniblement vers le haut pour grimper dans un endroit élevé, commence à frapper son bec vivement et douloureusement contre les parois rocheuses pour qu'il tombe, fait de même avec ses vieux ongles, attend un moment pour qu'il pousse un bec renouvelé et efficace et des ongles puissants, après quoi il perdra son ancien plumage et le remplacera par un nouveau. Elle aura, en somme, été renouvelée. Il aura renoué avec la vie. Il peut se réjouir de vivre encore 30 ans. Prenons donc exemple sur lui et ne nous laissons pas décourager, même dans les moments les plus critiques. Transformons le poison en remède. Transformons les situations les plus problématiques et extrêmes en un stimulant pour l'amélioration de soi. Soyons des guerriers indomptables dans tout scénario dantesque. Chevauchons le tigre pour qu'il ne finisse pas par nous dévorer. En le chevauchant, nous l'épuiserons et finirons par le vaincre... vaincre le tigre extérieur et le tigre intérieur.

Nous ne voudrions pas clore cette introduction sans mentionner la délicieuse liste de livres recommandés par l'auteur. Le dicton "c'est à leurs œuvres que vous les connaîtrez" peut certainement être appliqué à un autre, qui pourrait être "c'est à leur lecture que vous les connaîtrez". Qu'il s'agisse d'essais, de doctrines sapientielles ou de romans, ces 10 livres reflètent parfaitement les axes existentiels et vitaux de Gonzalo : une conception sacrée de l'existence et l'humeur guerrière (agonale) que la vie requiert pour, d'une part, ne pas succomber à ses chants de sirènes et aux désagréments qu'elle peut apporter et, d'autre part, aspirer à conquérir cette sacralité.

Eduard Alcántara

Pour commander le livre: https://editorialeas.com/producto/pandemia-y-confinamiento/

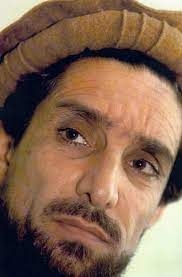

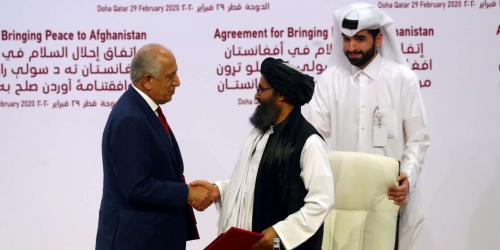

Biden, qui, à l'origine, n'était pas considéré comme un président légitime par les républicains, apparaît désormais comme un parfait perdant et un idiot impuissant. À cela s'ajoutent les critiques des néoconservateurs, qui fondaient de grands espoirs sur Biden, critiques suivies de celles formulées par les alliés britanniques. Aujourd'hui, il est considéré, même par ses partisans, comme un vieil homme dément à qui tout échappe - mêmes les Afghans cachés dans les trains d'atterrissage des avions américains.

Biden, qui, à l'origine, n'était pas considéré comme un président légitime par les républicains, apparaît désormais comme un parfait perdant et un idiot impuissant. À cela s'ajoutent les critiques des néoconservateurs, qui fondaient de grands espoirs sur Biden, critiques suivies de celles formulées par les alliés britanniques. Aujourd'hui, il est considéré, même par ses partisans, comme un vieil homme dément à qui tout échappe - mêmes les Afghans cachés dans les trains d'atterrissage des avions américains. Les militants pachtounes ne seraient pas vraiment intéressés par la construction d'une nation (par un "nation building"). Cela ne fait pas partie de leurs objectifs historiques. Les Pachtounes sont un peuple de guerriers. Presque personne ne les a jamais maîtrisés, sauf brièvement. D'ailleurs, nos Cosaques russes nous rappellent cela: campagnes militaires, attaques, avancées et retraites rapides, utilisation parfaite du paysage pour la guérilla - voilà la vie des Cosaques russes. La guerre comme vocation. Un travail paisible pour les autres.

Les militants pachtounes ne seraient pas vraiment intéressés par la construction d'une nation (par un "nation building"). Cela ne fait pas partie de leurs objectifs historiques. Les Pachtounes sont un peuple de guerriers. Presque personne ne les a jamais maîtrisés, sauf brièvement. D'ailleurs, nos Cosaques russes nous rappellent cela: campagnes militaires, attaques, avancées et retraites rapides, utilisation parfaite du paysage pour la guérilla - voilà la vie des Cosaques russes. La guerre comme vocation. Un travail paisible pour les autres.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

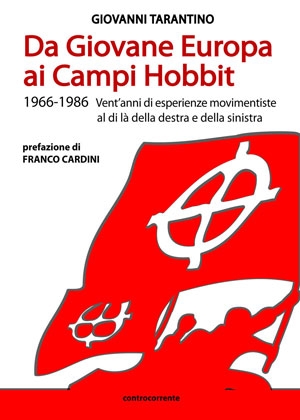

La narration de l'histoire récente est confiée principalement aux mémoires, dont le péché véniel - et la limite souvent insurmontable - est la complaisance. Aucune trace de cela dans le livre de Giovanni Tarantino, jeune historien de Palerme et journaliste indépendant (ancien rédacteur d'EPolis et collaborateur du Secolo d'Italia, dont il est un auteur estimé), qui vient de paraître aux Edizioni Controcorrente de Naples, Da Giovane Europa ai Campi Hobbit (pp. 201, € 10).

La narration de l'histoire récente est confiée principalement aux mémoires, dont le péché véniel - et la limite souvent insurmontable - est la complaisance. Aucune trace de cela dans le livre de Giovanni Tarantino, jeune historien de Palerme et journaliste indépendant (ancien rédacteur d'EPolis et collaborateur du Secolo d'Italia, dont il est un auteur estimé), qui vient de paraître aux Edizioni Controcorrente de Naples, Da Giovane Europa ai Campi Hobbit (pp. 201, € 10).

"Si l'on se réfère au monde des jeunes d'où sont nées ces réalités - souligne Tarantino - un fait fondamental est apparu: les impulsions de ceux qui les ont animées étaient absolument contextualisées dans le cadre des grands phénomènes générationnels de deux périodes déterminées, 68 et 77, dont elles représentaient des expressions complètes et légitimes".

"Si l'on se réfère au monde des jeunes d'où sont nées ces réalités - souligne Tarantino - un fait fondamental est apparu: les impulsions de ceux qui les ont animées étaient absolument contextualisées dans le cadre des grands phénomènes générationnels de deux périodes déterminées, 68 et 77, dont elles représentaient des expressions complètes et légitimes". Tarantino, dans son livre, cite, à ce propos, l'explication de Gianni Alemanno, militant et alors secrétaire national du Front de la jeunesse : "Ce fut la rupture avec l'ancienne culture symbolique du parti - dit le maire de Rome - et l'émergence d'un gramscisme de droite qui prévoyait l'utilisation de la métapolitique pour gagner la société civile. Alors que le nuage de la lutte armée s'abattait sur l'Italie, les garçons des camps Hobbit affûtaient leurs armes, celles de la vivacité culturelle, déclenchant une offensive tous azimuts sur des thèmes novateurs: de la musique "alternative" à la découverte de l'écologie, du régionalisme - bien avant la naissance de la Ligue - à la critique radicale de l'occidentalisme et de la soi-disant exportation de la démocratie.

Tarantino, dans son livre, cite, à ce propos, l'explication de Gianni Alemanno, militant et alors secrétaire national du Front de la jeunesse : "Ce fut la rupture avec l'ancienne culture symbolique du parti - dit le maire de Rome - et l'émergence d'un gramscisme de droite qui prévoyait l'utilisation de la métapolitique pour gagner la société civile. Alors que le nuage de la lutte armée s'abattait sur l'Italie, les garçons des camps Hobbit affûtaient leurs armes, celles de la vivacité culturelle, déclenchant une offensive tous azimuts sur des thèmes novateurs: de la musique "alternative" à la découverte de l'écologie, du régionalisme - bien avant la naissance de la Ligue - à la critique radicale de l'occidentalisme et de la soi-disant exportation de la démocratie.

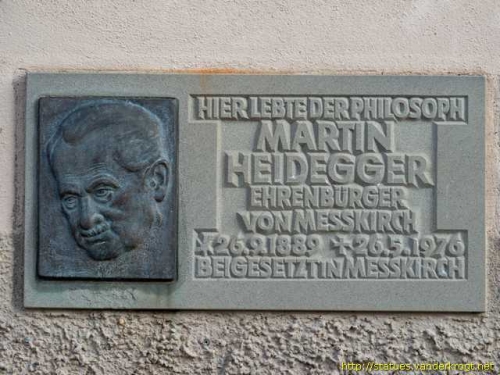

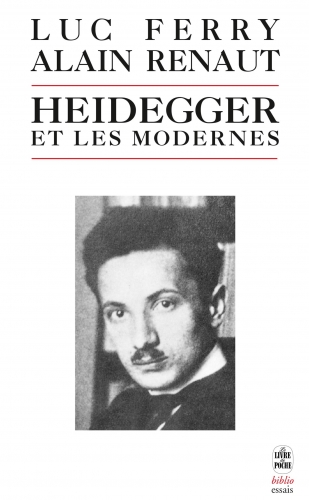

Un héritage philosophique incandescent pour et contre

Un héritage philosophique incandescent pour et contre

Les leçons sont toujours les bienvenues lorsqu'elles sont données par des "professeurs" qui ont maîtrisé le sujet avec sagesse et avec une réelle indépendance politique et intellectuelle. Une leçon d'histoire et de géopolitique. Il s'agit de celle accordée à Il Riformista par l'un des analystes les plus autorisés en matière de politique étrangère, un profond connaisseur de la "planète USA", ainsi que de celle de la Russie : l'ambassadeur Sergio Romano. Au cours de sa longue et prestigieuse carrière diplomatique, il a été, entre autres, ambassadeur auprès de l'OTAN et ambassadeur à Moscou (1985-1989), dans l'Union soviétique de l'époque. Il a été professeur invité à l'Université de Californie et à Harvard, et a enseigné aux Universités de Pavie, Sassari et Bocconi à Milan. Parmi ses nombreux écrits, citons, à propos de l'Amérique, Il rischio americano (Longanesi, 2003) ; Il declino dell'impero americano (Longanesi, 2014) ; Trump e la fine dell'American dream (Longanesi, 2017).

Les leçons sont toujours les bienvenues lorsqu'elles sont données par des "professeurs" qui ont maîtrisé le sujet avec sagesse et avec une réelle indépendance politique et intellectuelle. Une leçon d'histoire et de géopolitique. Il s'agit de celle accordée à Il Riformista par l'un des analystes les plus autorisés en matière de politique étrangère, un profond connaisseur de la "planète USA", ainsi que de celle de la Russie : l'ambassadeur Sergio Romano. Au cours de sa longue et prestigieuse carrière diplomatique, il a été, entre autres, ambassadeur auprès de l'OTAN et ambassadeur à Moscou (1985-1989), dans l'Union soviétique de l'époque. Il a été professeur invité à l'Université de Californie et à Harvard, et a enseigné aux Universités de Pavie, Sassari et Bocconi à Milan. Parmi ses nombreux écrits, citons, à propos de l'Amérique, Il rischio americano (Longanesi, 2003) ; Il declino dell'impero americano (Longanesi, 2014) ; Trump e la fine dell'American dream (Longanesi, 2017). En Europe, et aussi dans notre pays, un doigt accusateur a été pointé sur Joe Biden. Et maintenant, Trump a rejoint le mouvement. Considérez-vous le président américain comme un "traître" pour les Afghans ?

En Europe, et aussi dans notre pays, un doigt accusateur a été pointé sur Joe Biden. Et maintenant, Trump a rejoint le mouvement. Considérez-vous le président américain comme un "traître" pour les Afghans ? En parlant d'empires. L'Afghanistan a été appelé, historiquement, "le cimetière des empires". Est-ce aussi le "cimetière" de l'OTAN ?

En parlant d'empires. L'Afghanistan a été appelé, historiquement, "le cimetière des empires". Est-ce aussi le "cimetière" de l'OTAN ?