Luc-Olivier d’Algange

Prolégomènes à une lecture maistrienne des temps présents

Que sont les temps présents ? Sommes-nous encore assez naïfs pour croire que notre situation chronologique, le seul fait d'y être, nous donne un quelconque privilège, un apanage particulier de discernement ? Tout porte à croire, au contraire, que nous ne pouvons pas davantage voir la forme de notre temps que le génie des Mille et une nuits enfermé dans sa lampe à huile, ne peut voir, avant d'en être délivré, l'objet qui l'emprisonne. Etre vraiment présent aux « temps présents » exige que nous éprouvions le désir de nous en évader. Celui qui n'éprouve pas la nostalgie de quelque liberté plus grande, celui qui se contente des limites qui lui sont assignées demeure dans une obscurité rassurante. Si nous passons du monde des Mille et une nuits à celui du dialogue platonicien, nous sommes amenés à comprendre qu'à l'intérieur des temps présents, ce n'est pas seulement la réalité de ces temps qui nous échappe mais notre propre réalité qui s'avère ombreuse. La question « que sont les temps présents ? » devient alors une mise en demeure à ne point nous satisfaire des seules ombres qui bougent sur les murs de la Caverne. Ces temps ne sont point ce qu'ils paraissent être. Pour les considérer avec quelque pertinence, il nous faudra accomplir un renversement herméneutique, c'est-à-dire un acte de compréhension surnaturel. Quand bien même, au comble du scepticisme, nous ne considérerions la divine Providence que comme une hypothèse, celle-ci ne s'avère pas moins nécessaire à cet « ex-haussement » qui est la condition nécessaire à tout regard sur les temps présents.

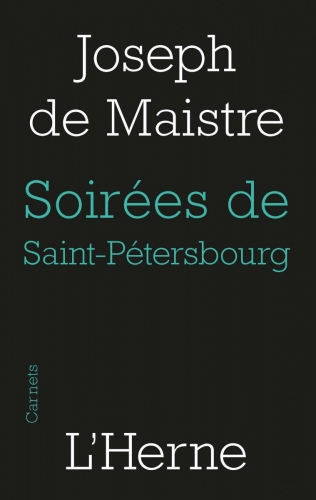

Les Soirées de Saint-Pétersbourg nous apportent non seulement des lumières sur ce que René Guénon nommait les « signes des temps » qui nous demeurent en général indéchiffrables, elles nous invitent également à comprendre les temps présents dans la perspective de la divine Providence. Otons la Providence et toute considération des temps présents devient non seulement impraticable mais absurde car ces « temps » cessent alors d'exister en tant que tels. La notion même d'époque, que certains historiens modernes (ayant le mérite d'être logiques avec eux-mêmes) récusent, ne se laisse comprendre que par la possibilité d'une vision surplombante, très-exactement providentielle. On peut, certes, nier la notion d'époque, ne considérer que des rapports de force sociologiques ou économiques, la plus superficielle observation de l'architecture et des styles suffit à nous convaincre de la réalité sans conteste des « époques ». Le style gothique diffère du style roman, comme le style classique diffère du style gothique. Le seul fait de leur éloignement dans ce qu'il est convenu de nommer le passé nous donne la possibilité de les considérer du regard même de la divine Providence. Les temps présents seuls semblent, en nous, se refuser à ce regard alors que du point de vue de la Providence ils sont, eux aussi, déjà accomplis, achevés et dépassés. L'aveuglement du Moderne consiste à ne pas voir son temps comme un temps, son époque comme une époque. Une singulière et persistante vanité lui prescrit de voir son temps (qu'il refuse de considérer en tant qu'époque) comme l'espace indéfini du meilleur des mondes possibles. A la perspective surplombante de la Providence, il substitue le déterminisme qui est à la Providence ce que la « lettre morte » est à « l'Esprit qui vivifie ». Faute de pouvoir lire providentiellement notre époque d'un point de vue ultérieur qui en fera une époque passée, il demeure cependant possible d'apprendre à la lire du point de vue des Soirées de Joseph de Maistre, ce qui reviendra sans doute au même. Certaines œuvres n'appartiennent au passé que par la profonde méprise des Modernes sur les œuvres en général et sur le passé en particulier.

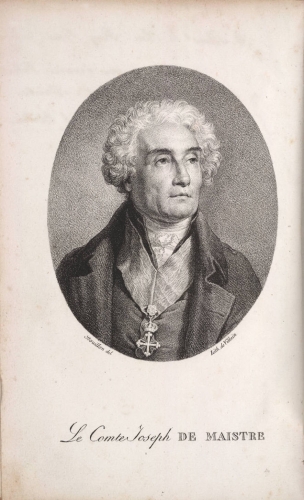

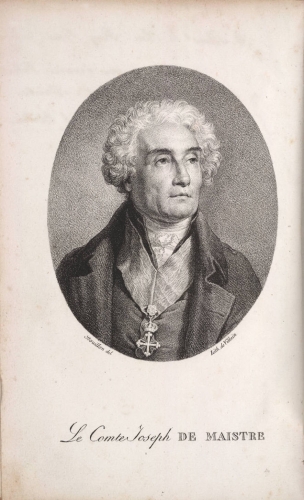

Nous ne sommes plus aux temps des mésinterprétations, qui sollicitent la rectification, mais aux temps de la méprise qui interdisent toute interprétation bonne ou mauvaise. L'œuvre de Joseph de Maistre non seulement n'appartient pas au passé mais il nous apparaît comme fort probable que ce qu'elle avait à nous dire n'a pas encore été entendu. L'œuvre de Joseph de Maistre n'est si étrangère aux Modernes que parce qu'elle les informe avec exactitude sur ce qu'ils sont: expérience désagréable dont on se dispense, c'est humain, aisément ! Les œuvres que les Modernes s'efforcent de tenir à distance, en les reléguant dans un passé qu'ils inventent à leur image, sont précisément celles qui s'adressent à eux et dont, par un paradoxe admirable, le déchiffrement, la lecture, ne peut être faits que par eux. Certaines œuvres, ainsi que Heidegger l'écrivait à propos des Grands Hymnes d'Hölderlin, demeurent « en réserve », leur sens exigeant, pour se déployer, l'advenue d'une autre époque. Heidegger nous dit aussi que certaines vérités aurorales ne peuvent être véritablement comprises qu'à la tombée du soir. Tel est précisément le sens de l'interprétation « providentialiste » de Joseph de Maistre: le soir, le déclin, voire la destruction des formes trouvent leur sens dans la possibilité d'une compréhension plus haute et plus vaste des heurts et des malheurs historiques que nous subissons. Si, ainsi que l'écrivait Raymond Abellio, en une perspective husserlienne, « la conscience est le plus haut produit de l'être », le désastre historique, s'il élève notre conscience dans son propre dépassement, se trouve justifié. Ainsi la catastrophique Révolution française trouve son sens dans Les Soirées de Saint-Pétersbourg. Que si Joseph de Maistre n'eût rien écrit, le sens des événements, en demeurant celé, se fût détruit pour le plus grand triomphe du Mal.

Quiconque garde les yeux ouverts, sait bien que lorsque le soir tombe, les couleurs, un moment, s'avivent d'une ferveur plus intense. Nous ne discernons bien le don de la lumière, les couleurs, qu'à ce moment où elles sont sur le point de s'effacer. Le sens culmine dans le déclin de toutes les significations, les Principes s'exaltent à l'époque du déclin et de la destruction de toutes les valeurs. Les Soirées, quoiqu'on en veuille, sont bien nos soirées, et c'est à notre déclin français et européen qu'elles s'adressent. Les Soirées ne sont pas tant « en avance sur leur temps » que sur le temps lui-même: ce qu'elles tentent en interprétant les œuvres de la divine Providence n'est rien moins que de nous soustraire à notre ignorance déterminée.

A mesure que nous nous éloignons de l'interprétation de la divine Providence, à mesure que nous nous emprisonnons dans notre refus d'être nous-mêmes interprétés par la Providence et plus nous nous soustrayons du sens, plus nous renonçons au pèlerinage pour vagabonder ; plus encore nous nous trouvons soumis, enchaînés, dépossédés, ombreux, somnambuliques. Il y a une allure propre à l'homme moderne, lente et lourde, hypnotisée et harassée. Le propre du somnambule est d'ignorer qu'il somnambulise. Quiconque s'avise de le réveiller suscitera sa rage meurtrière. Dans ce faux-sommeil nos songes sont téléguidés et nous conduisent. La difficulté à faire entrer nos contemporains dans la perspective métaphysique de Joseph de Maistre, leur antipathie instinctive pour toute considération de cette sorte tient sans doute à cette étrange addiction léthéenne. L'acte de pensée exige un effort, et de cet effort, il semble bien que les idéologies modernes soient les éminentes ennemies. Elles pourvoient inépuisablement à notre désir de ne pas penser, d'échapper à la perplexité, à l'inquiétude que suscite en nous l'idée d'une Providence. L'écrivain japonais Yasunari Kawabata définit le propre de son art comme l'exercice de ce qu'il nomme « le regard ultime »: « Si la nature est belle, c'est parce qu'elle se reflète dans mon regard ultime. »

A mesure que nous nous éloignons de l'interprétation de la divine Providence, à mesure que nous nous emprisonnons dans notre refus d'être nous-mêmes interprétés par la Providence et plus nous nous soustrayons du sens, plus nous renonçons au pèlerinage pour vagabonder ; plus encore nous nous trouvons soumis, enchaînés, dépossédés, ombreux, somnambuliques. Il y a une allure propre à l'homme moderne, lente et lourde, hypnotisée et harassée. Le propre du somnambule est d'ignorer qu'il somnambulise. Quiconque s'avise de le réveiller suscitera sa rage meurtrière. Dans ce faux-sommeil nos songes sont téléguidés et nous conduisent. La difficulté à faire entrer nos contemporains dans la perspective métaphysique de Joseph de Maistre, leur antipathie instinctive pour toute considération de cette sorte tient sans doute à cette étrange addiction léthéenne. L'acte de pensée exige un effort, et de cet effort, il semble bien que les idéologies modernes soient les éminentes ennemies. Elles pourvoient inépuisablement à notre désir de ne pas penser, d'échapper à la perplexité, à l'inquiétude que suscite en nous l'idée d'une Providence. L'écrivain japonais Yasunari Kawabata définit le propre de son art comme l'exercice de ce qu'il nomme « le regard ultime »: « Si la nature est belle, c'est parce qu'elle se reflète dans mon regard ultime. »

Qu'est-ce qu'un regard ultime ? Est-ce voir le monde comme pour une dernière fois ou bien voir le monde comme s'il était sur le point de disparaître ? L'imminence de la catastrophe ou de la disparition aiguise le regard. La mise en demeure faite à l'entendement humain de considérer le sens du monde dans l'ultime regard que nous posons sur lui, loin de nous assourdir de terreur, de nous enfermer en nous-mêmes dans le pathos désastreux du refus de cesser d'être, avive au contraire les sens eux-mêmes: « Dans l'univers transparent et limpide comme un bloc de glace, écrit Kawabata, d'un moine qui médite, le bâton d'encens qui se consume peut faire retentir le bruit d'une maison qui s'embrase dans un incendie, et le bruissement de la cendre qui tombe peut résonner comme un tonnerre. Il s'agit là d'une pure vérité. Le regard ultime fournit la réponse à bien des mystères dans le domaine de la création artistique. » Pour échapper au déterminisme qui nous exile de la compréhension du moment présent, pour œuvrer à la recouvrance des sens et du sens, à leur exaltation dans l'imminence de la beauté absolue, il faut méditer et trouver au cœur de sa méditation le secret limpide du « regard ultime ».

Les Soirées de Saint-Pétersbourg me semblent une méditation de cette envergure à nos usages français. Les voix qui s'entrecroisent au-dessus du cours du fleuve qui s'abandonne dans le soir édifient doucement, songeusement, une impondérable demeure de sérénité au-dessus des malheurs du temps. La conversation (et l'on ne saurait assez redire à quel point toute civilité, toute politique digne de ce nom, tout bonheur humain dépendent avant tout de l'art de converser) éveille, par touches successives, ce qui, dans l'entendement humain, s'est ensommeillé. Ces échanges poursuivent avec délicatesse le dessein de nous éveiller peu à peu de nos torpeurs. Sans doute a-t-il échappé aux quelques bons auteurs qui crurent voir dans les Soirées l'expression d'une pensée « fanatique » ou « totalitaire » que l'auteur désire à peine nous convaincre, à nous établir dans une conviction. On chercherait en vain, chez Joseph de Maistre, homme de bonne compagnie, cette compulsion à subordonner l'interlocuteur à ses avis par l'usage du chantage moral. Si quelques certitudes magnifiques fleurissent de ces entretiens, c'est dans l'entrelacs des voix humaines. Le lecteur auquel s'adresse Joseph de Maistre n'est point obligé à changer en mot d'ordre ou de propagande ces corolles de l'Intellect. Ce qui est exigé de lui, en revanche, c'est bien de se tenir attentif entre les échanges, d'être à l'affût entre les questions et les réponses qui ne sont elles-mêmes que de nouvelles questions. C'est à ce titre seulement qu'il pourra être au diapason de sa lecture, non par une adhésion, mais comme un quatrième interlocuteur.

Les Soirées de Saint-Pétersbourg me semblent une méditation de cette envergure à nos usages français. Les voix qui s'entrecroisent au-dessus du cours du fleuve qui s'abandonne dans le soir édifient doucement, songeusement, une impondérable demeure de sérénité au-dessus des malheurs du temps. La conversation (et l'on ne saurait assez redire à quel point toute civilité, toute politique digne de ce nom, tout bonheur humain dépendent avant tout de l'art de converser) éveille, par touches successives, ce qui, dans l'entendement humain, s'est ensommeillé. Ces échanges poursuivent avec délicatesse le dessein de nous éveiller peu à peu de nos torpeurs. Sans doute a-t-il échappé aux quelques bons auteurs qui crurent voir dans les Soirées l'expression d'une pensée « fanatique » ou « totalitaire » que l'auteur désire à peine nous convaincre, à nous établir dans une conviction. On chercherait en vain, chez Joseph de Maistre, homme de bonne compagnie, cette compulsion à subordonner l'interlocuteur à ses avis par l'usage du chantage moral. Si quelques certitudes magnifiques fleurissent de ces entretiens, c'est dans l'entrelacs des voix humaines. Le lecteur auquel s'adresse Joseph de Maistre n'est point obligé à changer en mot d'ordre ou de propagande ces corolles de l'Intellect. Ce qui est exigé de lui, en revanche, c'est bien de se tenir attentif entre les échanges, d'être à l'affût entre les questions et les réponses qui ne sont elles-mêmes que de nouvelles questions. C'est à ce titre seulement qu'il pourra être au diapason de sa lecture, non par une adhésion, mais comme un quatrième interlocuteur.

S'il n'y a point à proprement parler de « système » dans les Soirées, il y a bien une logique et cette logique suppose que le lecteur comble, par ses propres inspirations, la place laissée vacante aux côtés du Chevalier, du Comte et du Sénateur qui s'entretiennent courtoisement à la tombée du jour. Faute d'avoir compris cela, la logique maistrienne nous demeure celée. Que par une disposition particulièrement heureuse de la Providence le quatrième interlocuteur soit d'un autre temps que les trois autres, c'est là une chance particulière qui nous est offerte de « justifier les voies de la Providence même dans l'ordre du temporel. »

Telle est bien l'heureuse, l'opportune inquiétude dans laquelle nous jettent les Soirées. Le regard ultime nous somme de douter de notre identité. Qui sommes-nous, qui pouvons nous être ? Sommes-nous encore à la hauteur de l'entretien ? De quelle nature est notre invisible présence à ces considérations qui s'échangent harmonieusement ? La force des œuvres philosophiques dialoguées tient ainsi, par-delà la résistance aux systèmes, à cette précipitation chimique d'une identité que l'auteur ne pouvait que deviner, suggérer ou prédire mais dont la présence rend nécessaire le dispositif intellectuel qui la circonscrit. Aussitôt sommes-nous délivrés de la prison de glace qui est le rôle du spectateur, aussitôt notre pensée s'est-elle emparée de la pensée qui court et se ramifie, qui chante et bruisse comme les feuillages du Soir que nous voici sollicités de faire exister, par notre entretien avec eux, le Comte, le Sénateur et le Chevalier. Nous existons par eux, notre pensée est requise à l'effort de spéculation et de remémoration par leur existence inventée mais, en même temps, nous savons qu'ils n'existent point sans nous, sans notre lecture attentive. Les Soirées, en tant qu'œuvre philosophique dialoguée, nous initient à cet abîme théorique du quatrième interlocuteur qui demeure non pas un pur néant mais une place vacante, une pure possibilité tant que nous ne sommes pas encore intervenus dans l'entretien.

Cet abîme, certes, n'est point l'abîme de l'inconscient, cher aux psychanalystes; il faudrait plutôt évoquer l'image d'un « abîme d'en-haut », d'un abîme lumineux. Toute œuvre véritablement philosophique en vient ainsi à nous persuader de trouver une raison à ce que nous sommes, une raison d'être à être là où nous sommes et non point ailleurs. L'idée même de divine Providence pourvoit magnifiquement à cette exigence philosophique. Nous sommes là, et pourquoi pas ailleurs ? Nous sommes là exactement pour voir ce qui ne peut être vu que de ce point de vue particulier, et de nul autre.

Le providentialisme de Joseph de Maistre n'est pas un simple quiétisme; il garde du dix-huitième siècle dont il est l'héritier la volonté de savoir et d'agir. Il ne s'agit pas seulement consentir mais de connaître, de discerner et d'agir. Si de grands désastres nous ont conduits là où nous sommes, si, plus singulièrement encore, nous nous trouvons à telle intersection inquiétante des temps, ce n'est que pour mieux exercer notre intelligence. L'instrument exige la musique qui l'inventa. Notre intellect se dévoue providentiellement à comprendre ce qui s'offre à notre entendement et le temps et le lieu où nous nous trouvons ne sont pas hasardeux ou gratuits. Ils sont, au sens propre, un privilège. Que ce privilège fût terrible quelquefois n'ôte rien à la faveur singulière où la divine Providence nous tient.

Seule l'outrecuidance humaine la plus grotesque peut croire détenir la vérité comme un « tout ». La vérité n'est pas un tout, elle n'est qu'apparitions, intersections, éclats ! La pensée, le sens, ne sortent point de la bouche des hommes, ils surgissent de la rencontre. Où se trouve la pensée sinon entre les pensées ? Toute véritable philosophie est essentiellement dialogue car elle reconnaît que la pensée naît de cet espace intermédiaire qui mystérieusement unit et sépare les interlocuteurs. Que la Providence offrît à nos regards tel pays, tel temps parmi une infinité d'autres, loin d'être le seul fait du hasard ou de la nécessité (notions bâtardes et tautologiques inventées pour ne point nommer la Providence) ne serait-ce point la formulation d'une exigence ? Vous êtes là, et ce site exige d'être connu. Tel éclat de la gemme s'adresse particulièrement à vous, elle sollicite votre attention et votre réponse dans l'énigme qui vous est dédiée.

Les hommes de bonne compagnie qui s'entretiennent à Saint-Pétersbourg nous donnent, à nous lecteurs, la chance de douter de notre habituelle outrecuidance en faisant de nous leur hôte. Or, l'hôte est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Pour être digne de l'hospitalité que nous font le Comte, le Chevalier et le Sénateur, la moindre des choses est de les recevoir à notre tour dans notre temps. Comment ne pas voir que ce fleuve du temps où débute leur entretien est bien là pour les conduire jusqu'à nous ? Qu'auront-ils à dire de notre temps ? Tout autre chose que qu'ils dirent du leur mais, entendons-nous, un « autre chose » qui confirmera au plus haut point la pertinence de leurs considérations antérieures. Le propre des penseurs que l'on qualifie un peu promptement de « réactionnaires » est en général de gagner en pertinence à mesure que s'écoule le fleuve du Temps. Observons l'œuvre de cette croissante pertinence.

Le propre des temps modernes est de nous enlever ce qu'ils se vantent de nous offrir. Les maîtresses de ce temps furent, sous le signe de la communication de masse, la propagande et la publicité. L'une et l'autre sont, par nature, mensongères. « L’Etat français » du Maréchal nous vendit et nous vanta l'Etat, la France, la Nation, alors même qu'il consentait tout de même à ce que nous en fussions dépossédés. De même, nos démocraties libérales nous vantent, et nous vendent, la liberté individuelle alors même que triomphent le grégarisme et une société de contrôle dont le puritanisme et les rigueurs outrepassent, dans les faits, les despotismes les plus sourcilleux. La liberté et l'individualité nous sont vendues, mais cette transaction même nous prive de notre liberté et de notre individualité. L'échange opéré nous laisse l'ersatz en place de l'authentique. S'il est quelque honte à s'avouer floué, le Moderne y cède outrancièrement et rien n'est plus difficile que de lui faire admettre sa méprise. Sa liberté vendue, décrétée et vantée lui est aussi douce que l'esclavage. Pourquoi voudrait-il rendre cette fausse monnaie, puisqu'elle fait usage et qu'elle lui épargne d'avoir à exercer une liberté dont la vérité consiste en une épreuve ?

La liberté est une épreuve, elle s'éprouve, elle brille et brûle. La facilité nous incline à lui préférer sa représentation abstraite, sans conséquences, sans périls ni enchantements. Le génie du monde moderne est d'avoir inventé une race d'esclaves qui proclame et chante, dans l'hébétude généralisée, la liberté et la raison auxquelles elle renonce. « Mais les fausses opinions, écrit Joseph de Maistre, ressemblent à la fausse monnaie qui est frappée d'abord par de grands coupables et dépensée ensuite par d'honnêtes gens qui perpétuent le crime sans savoir ce qu'ils font. » Les mille atteintes constantes dont furent l'objet toutes les autorités de la religion, de l'intelligence, du droit ou du style depuis plus de deux siècles font que l'ignorance, la bêtise, la vulgarité non seulement ne sont plus réprimées, ni même contenues, mais qu'elles s'affichent, règnent, font leurs lois et vont jusqu'à établir une sorte d'étrange religion où les superstitions les plus ineptes se mêlent au pouvoir le plus vain, le plus clinquant et le plus hystérique. « Qu'un monarque indolent cesse de punir, écrit Joseph de Maistre, et le plus fort finira par faire rôtir le plus faible. La race entière des hommes est retenue dans l'ordre par le châtiment, car l'innocence ne se trouve guère et c'est la crainte des peines qui permet à l'univers de jouir du bonheur qui lui est destiné. »

A chaque défaillance de l'Autorité correspond un abus de pouvoir. Ces temps « où le plus fort fait rôtir le plus faible », comment nier que le vingtième siècle nous y a fait entrer en grande pompe révolutionnaire, nationale, romantique et même « humanitaire ». L'abstraction des « Droits de l'Homme » nous est vendue contre la possibilité effective de sauvegarder la simple dignité des êtres et des choses. Que la proclamation même de ces Droits eût été immédiatement suivie par la Terreur, qui en démentit chaque ligne, que cette Terreur fût l'expression de ces « Droits » antiphrastiques, une lecture maistrienne des temps présents permettrait de nous en aviser. Il est vrai que bien avant Joseph de Maistre, Démosthène avait tout compris: « Or, cette force des lois, en quoi consiste-telle ? Est-ce à dire qu'elles accourront pour assister celui d'entre vous qui, victime d'une injustice criera à l'aide ? Non: elle ne sont qu'un texte écrit, qui ne saurait posséder un tel pouvoir... » Le faible, c'est-à-dire, en nos temps démocratiques, le Pauvre, lorsque s'étiolent les autorités, voit moins que jamais les lois accourir à son secours, et encore moins au secours de la liberté et de la grandeur d'âme. D'où la tentation de l'esclavage consenti qui donne l'illusion d'être protégé par la masse de ses semblables, non certes que ceux-ci eussent des générosités ou des solidarités notables; mais tant que dure l'illusion, ce qu'il y a en nous de moins inquiet et de moins audacieux s'en satisfait.

L'individualisme de masse du monde moderne a ceci d'odieux à tout esprit formé par la Tradition qu'il transforme les individus en insectes. Chacun semble aller à sa guise, mais tous ne forment qu'un organisme, un « Gros Animal » comme disaient Platon et Simone Weil, où la part la plus lumineuse et la plus ténébreuse de l'inquiétude humaine se trouve réduite à presque rien. Or, cette inquiétude une fois éteinte, plus rien n'avertit l'homme de ce qu'il est. L'esclave satisfait de son esclavage, inconscient de sa dégradation, « tranquille à la place qu'il occupe », renonce aux ressources mêmes de l'humanitas. Ce qui se nomma « humanisme », ne fut rien d'autre, bien souvent, que l'expression de ce renoncement.

Quel est, pour Joseph de Maistre, le propre de l'être humain, dont il fait dire au Comte des Soirées de Saint-Pétersbourg, qu'il « gravite vers les régions de la lumière » ? Quels sont les lois de pesanteur et d'apesanteur qui déterminent cette gravitation ? Quel est ce défi, que l'être humain ne peut omettre de relever sans déchoir dans l'en deçà de l'humanitas et rejoindre l'état de brute, dont la seule occupation est de se rendre plus fort contre le plus faible ? De quelle théorie, de quelle contemplation de ses propres destinées faut-il se rendre maître, non certes pour les écraser, mais pour en déployer les splendeurs ? Quelle outrecuidance devons-nous vaincre ? « Nul castor, nulle hirondelle, nulle abeille n'en veulent savoir plus que leurs devanciers. Tous les êtres sont tranquilles à la place qu'ils occupent. Tous sont dégradés mais ils l'ignorent; l'homme seul a le sentiment, et ce sentiment est tout à la fois la preuve de sa grandeur et de sa misère, de ses droits sublimes et de son incroyable dégradation. Dans l'état où il est réduit, il n'a pas même le triste bonheur de s'ignorer: il faut qu'il se contemple sans cesse, et il ne peut se contempler sans rougir; sa grandeur même l'humilie, puisque ses lumières qui l'élèvent jusqu'à l'ange ne servent qu'à lui montrer dans lui des penchants abominables qui le dégradent jusqu'à la brute. »

Toute la thématique baudelairienne se trouve inscrite dans ce passage. Etre humain, ce n'est pas être un esclave satisfait, ce n'est point déchoir en castor (ou en blaireau) mais s'évertuer entre les hauteurs désirées et les bassesses fatales. Or, la propagande du monde moderne ne cesse de nous redire sur tous les tons qu'il n'est point de bassesse dont le démos n'eût interdit l'accès ni de hauteur qui ne fût déjà atteinte. Tout conjure de la sorte à nous faire oublier que notre nature est de nous tenir entre l'au-delà et l'en deçà, et qu'il n'est rien de moins stable que cet entre-deux.

Ce philosophe que même un esprit affiné comme Cioran se laisse aller à qualifier de « dogmatique » ou « fanatique », notre privilège de quatrième interlocuteur nous donnera ainsi à le comprendre, au contraire, comme un professeur d'instabilité et d'inquiétude. Entre l'au-delà et l'en deçà se jouent nos carrières incertaines. Le sens hiérarchique que supposent de telles spéculations offusque nos égalitaristes qui, à refuser de penser la hiérarchie, succombent aux plus viles iniquités. Cette hiérarchie, qu'ils se sauraient voir, ils consentent à s'y plier aveuglement lorsqu'elle n'est plus que parodie et pure brutalité. De même, ces prétendus « individus libres » dont les bouches débordent de sarcasmes et de haine pour notre Royaume de France s'enfermeront dans leurs appartenances biologiques, sexuelles ou raciales, à triple tour, avec la bonne conscience des « minorités opprimées »; ces prétendus parangons d'universalisme s'acharneront sans relâche à la désagrégation du Pays, à sa décomposition en communautés d'intérêts ou de nature plus ou moins incertaines pour détruire toute trace de cette disposition providentielle que fut le Royaume de France et dont la nation fut l'héritière ingrate et quelque peu acariâtre. Les déterminismes les plus obtus, que la science consacre et qui les réduisent au rang de termites leur sembleront infiniment préférables aux libertés providentielles pourvu qu'ils en détinssent le pouvoir de cracher au visage de toute autorité, c'est-à-dire, de toute générosité. La tournure avaricieuse, cupide, égolâtrique de l'homme moderne tient là son origine, funeste à la fois pour la gloire et la grandeur de toute civilisation et pour la beauté des moments fugitifs qui nous étreignent et nous ravissent.

Ce philosophe que même un esprit affiné comme Cioran se laisse aller à qualifier de « dogmatique » ou « fanatique », notre privilège de quatrième interlocuteur nous donnera ainsi à le comprendre, au contraire, comme un professeur d'instabilité et d'inquiétude. Entre l'au-delà et l'en deçà se jouent nos carrières incertaines. Le sens hiérarchique que supposent de telles spéculations offusque nos égalitaristes qui, à refuser de penser la hiérarchie, succombent aux plus viles iniquités. Cette hiérarchie, qu'ils se sauraient voir, ils consentent à s'y plier aveuglement lorsqu'elle n'est plus que parodie et pure brutalité. De même, ces prétendus « individus libres » dont les bouches débordent de sarcasmes et de haine pour notre Royaume de France s'enfermeront dans leurs appartenances biologiques, sexuelles ou raciales, à triple tour, avec la bonne conscience des « minorités opprimées »; ces prétendus parangons d'universalisme s'acharneront sans relâche à la désagrégation du Pays, à sa décomposition en communautés d'intérêts ou de nature plus ou moins incertaines pour détruire toute trace de cette disposition providentielle que fut le Royaume de France et dont la nation fut l'héritière ingrate et quelque peu acariâtre. Les déterminismes les plus obtus, que la science consacre et qui les réduisent au rang de termites leur sembleront infiniment préférables aux libertés providentielles pourvu qu'ils en détinssent le pouvoir de cracher au visage de toute autorité, c'est-à-dire, de toute générosité. La tournure avaricieuse, cupide, égolâtrique de l'homme moderne tient là son origine, funeste à la fois pour la gloire et la grandeur de toute civilisation et pour la beauté des moments fugitifs qui nous étreignent et nous ravissent.

Il y a un mystère limpide de la générosité, comme il y a une énigme ténébreuse de l'ingratitude. En toute civilisation se heurtent et se combattent ce mystère et cette énigme. Les Modernes ont instauré l'habitude de traiter de « réactionnaires » les hommes de gratitude et d'orner du titre « d’amis du progrès » les tenants de l'ingratitude érigée en système. De tous les auteurs qualifiés abusivement de réactionnaires, Joseph de Maistre est incontestablement celui qui porte le sentiment et la pensée de la gratitude à son point le plus haut, allant jusqu'à remercier la Providence des obstacles qu'elle oppose à ce sentiment et à cette pensée.

Avant même d'être une philosophie spéculative dont les points de haute pertinence touchent à la prophétie, la pensée de la gratitude est un tour de caractère. De même que les beaux objets portent la marque de la main qui les conçu, les êtres humains, lorsqu'ils témoignent par leurs gestes et leurs songes de la beauté, lorsqu'ils sont à la fois beaux et bons, portent dans leur caractère le signe qui les inclinera immanquablement à trouver dans ce monde dont ils héritent d'innombrables raisons de remercier. Bien des différends peuvent s'aplanir, et il n'est point de discords d'ordre personnel ou impersonnel dont la bonne foi, la courtoisie, la sincérité, la politesse, l'intelligence, la bonne grâce, enfin, ne peuvent venir à bout. Le monde n'en demeure pas moins le théâtre d'un combat farouche entre la gratitude et l'ingratitude. C'est bien que celle-ci n'a d'autre passion que d'en finir avec celle-là. L'ingratitude ne veut point de la gratitude; sa seule raison d'être est de travailler sans relâche à la détruire, à ruiner dans nos cœurs tout élan vers elle, à en arracher les plus infimes surgeons, voire à en brûler toute semence.

Le monde moderne fut la scène de cette propagande immense et inlassable visant à nous persuader que nous ne devons rien à personne, et lorsqu'il arrive que, par évidence criante, nous nous révélions redevables, cette propagande nous exhorte à détruire ce bien qui nous fut offert par les arborescentes lignées de nos prédécesseurs. L'ingratitude n'est pas seulement une faiblesse de l'âme, une mesquinerie, un péché, elle est un culte qui exige une soumission absolue. L'ingrat adule son ingratitude mieux que l'idolâtre son veau d'or. La destruction programmée de la langue française, tant dans son amplitude historique et géographique que dans son intensité poétique et prophétique, témoigne des travaux de l'ingratitude. Cette langue, si riche de nuances et de splendeurs, les ingrats n'en supportent ni la musique, ni les raisons, et s'évertuent ainsi à en profaner l'usage.

L'énigme noire de l'ingratitude réside dans la dégradation même de celui qui la professe. Le mauvais amour de soi-même prive celui qui s'y adonne des biens dont il n'est que le légataire ou l'hôte. Ces biens étant tout ce que nous sommes, à les nier il ne reste que l'écorce morte. La grande célébration de la mort, l'adoration éperdue de la mort, que le vingtième siècle porta à des apogées inconnues jusqu'à lui, ne s'explique pas autrement : à refuser tous les bienfaits qui exalteraient en eux un sentiment de gratitude, les Modernes s'en furent adorer la mort.

A la noire énigme de l'ingratitude, répond le clair mystère de la générosité. Si l'ingratitude est l'en deçà de la raison, la générosité est son au-delà. L'ingratitude est déraisonnable. La générosité est une divine folie. Lorsque ces deux forces s'équilibrent, la raison humaine dispose de quelque chance d'affirmer ses prérogatives mesurées. Or jamais, dans l'histoire du monde, cet équilibre en fut aussi tragiquement rompu. Jamais ne fut plus nécessaire l'implosion dans nos âmes de la divine folie de la générosité. La générosité est un ensoleillement intérieur. Elle défie à la fois la pensée calculante et l'imprévoyance médiocre. Naguère, on nommait les généreux des précurseurs. Ils furent de ceux qui se sacrifient pour la beauté reçue. L'humilité et l'amour-propre trouvent en la générosité leur point de haute pertinence. Ce point, qui est la pointe de la spirale ascendante, peut seul nous délivrer du cercle du Mal.

Le monde moderne n'est pas exactement un monde où le Mal domine le Bien; il est un monde encerclé par le Mal. Non certes que le Bien y fût absent, mais rendu inopérant, confondu devant les obstacles innombrables, enfermé en lui-même, son rayonnement natif est devenu le principal, sinon l'unique objet de vindicte de l'immense foule des ingrats. Le Mal n'est pas moins gradué que le Bien dont parlent les néoplatoniciens. Ainsi, il existe une ingratitude banale, et pour ainsi dire sommaire ou vénielle, qui se contente de prendre sans remercier. Plus bas, et plus proche de l'opacité, il est une ingratitude nihiliste, qui refuse de prendre, qui se refuse au Don, quand bien même elle en serait l'exclusive bénéficiaire, sans aucune contrepartie imaginable. Plus proche encore des ténèbres, il est une ingratitude qui veut la mort de celui qui donne. A cette profondeur ténébreuse, la divine Providence elle-même devient inopérante. Le cercle s'est refermé étroitement sur le Bien et cet exil de l'exil, cet oubli de l'oubli ne laisse plus passer le moindre rai de lumière. Le mépris, l'opprobre, l'indifférence, la persécution qui furent et demeurent l'apanage sacrificiel des grands auteurs, tiennent à cette réalité abyssale de l'ingratitude. Réalité abyssale, métaphysique du Mal, énigme noire,- ces expressions sont encore faibles pour désigner l'étrange scandale que constitue, - chaque auteur en aura fait l'expérience, - la non-réponse, ou la réponse déloyale, procédurière, mesquine qui est donnée aux œuvres.

Les œuvres du passé, comme celles du présent, sont « mal-pensantes », sujettes à d'interminables et vétilleuses suspicions. On exerce contre elles non seulement le sarcasme, la vilenie, mais encore une fin de non-recevoir stratégique et généralisée. Or qu'est-ce qu'une œuvre ? De quelle nature est cette manifestation de l'intelligence et du cœur humain pour être si unanimement refusée, vilipendée, proscrite ? Quel est son « propre », sa « nature », son « essence » ? Par quelle voie parvient-elle à se heurter à « la bêtise au front de taureau » ? Quelle puissance délivre-t-elle pour être tant crainte et si fermement refusée dans une époque au demeurant « tolérante », « ouverte », pour ne pas dire laxiste ? Quel est ce point d'irradiation dont elle procède ? Je ne trouve d'autre mot pour nommer ce mystère que le mot générosité. L'œuvre est une preuve de la générosité humaine. Lorsque toute activité humaine se réduit au lucre, à la vénalité, au calcul, au traitement fanatique des affaires personnelles, l'œuvre apparaît comme un démenti insoutenable. Elle prouve la transcendance. Cette preuve, c'est peu dire qu'elle est mal-reçue. Preuve inadmissible de la possibilité d'une vie magnifique au milieu de la répétition et de la représentation sans fin de la petitesse, preuve irréfutable de la souveraineté du Logos, de la persistance de l'image de Dieu en l'homme, l'œuvre, en ces temps d'autoproclamée tolérance ne saurait être tolérée. Il n'y va pas seulement des sentiments humains, trop humains, de vanité blessée ou de jalousie: le Moderne sait, lui aussi se créer ses idoles, ses demi-dieux, pourvu qu'ils fussent du stade, de la variété, de la mode ou de la publicité. Au demeurant qui s'aviserait de jalouser l'activité catacombale de l'écrivain ? Ce qui justifie le refus, ce qui excite l'animosité, c'est la mémoire non vaincue d'une autre vie, d'une vie plus haute, plus ardente, plus noble et plus libre dont tout auteur, et particulièrement tout auteur qualifié de « réactionnaire » témoigne avec ce mélange de droiture et de désinvolture qui signe le caractère sur lequel la fascination du monde moderne demeure sans pouvoir.

De Joseph de Maistre, le génie et la générosité (termes au demeurant interchangeables, de part leur étymologie même, pour autant que nous soustrayons le mot « génie » de ses connotations impliquant une exacerbation morbide de la singularité humaine) seront de nous offrir, comme une espérance prodigieuse d'échapper au nivellement et à l'uniformité, une Norme sacrée. Que cette Norme dût être réinterprétée, que ses aspects fussent ici-bas changeants comme les scintillements de la lumière sur un fleuve, cela ne modifie pas davantage la Vérité que les reflets de la clarté sur l'eau ne changent le soleil. Il ne s'agit point de se laisser hypnotiser par l'éclat ou le reflet, mais d'en saisir l'essence voyageuse et lumineuse. L'œil est à la lumière ce que le visible est à l'invisible. Cette auguste présence, non seulement de l'invisible dans le visible mais du visible dans l'invisible, de la nature dans la Surnature, voilà bien, pour le Moderne, l'inacceptable. Ce que l'on nomma la « nouvelle critique » et dont l'apport à l'intelligence des formes littéraires paraît désormais négligeable, n'eut sans doute d'autre raison d'être que d'enfermer les œuvres littéraire dans un « jeu » sans portée aucune sur nos destinées et nos âmes. Ce qui importait avant tout à ces épigones ultimes d'un « matérialisme » récusé par les sciences elles-mêmes fut de nier par avance, sans même avoir à la contester ou la discuter, la « vérité » des œuvres.

Or, pour Joseph de Maistre, comme pour Balzac ou Baudelaire, le Beau n'est que la preuve extrême du Vrai. La forme heureuse, la suprême élégance du dire n'est qu'un effet du Vrai. Les œuvres littéraires, lorsqu'elles participent d'une interrogation sur la divine Providence, sont des pérégrinations vers le Vrai, leur provenance. Toute œuvre digne de ce nom retourne en amont, vers la source providentielle qui la rend possible. « Le beau caractère de la vérité ! S'agit-il de l'établir ? Les témoins viennent de tous côtés et se présentent d'eux-mêmes: jamais ils ne se sont parlés, jamais ils ne se contredisent, tandis que les témoins de l'erreur se contredisent, même lorsqu'ils mentent. » nous dit le Comte des Soirées de Saint-Pétersbourg.

L'idée étrange que le Beau puisse être étranger au Vrai témoigne d'une dégradation du sentiment et du caractère du Vrai. Si l'on ne considère plus le Vrai qu'en terme statistique, et non plus essentiels, alors, certes, le Beau ne peut poursuivre sa carrière qu'en dehors du Vrai; mais ce Vrai n'est lui-même, alors, qu'une parodie. « Si l'homme, dit encore le Comte, pouvait connaître la cause d'un seul phénomène physique, il comprendrait probablement tous les autres. Nous ne voulons pas voir que les vérités les plus difficiles à découvrir sont très aisées à comprendre. » Il en va de même des œuvres dignes de ce nom. Leur vérité est si belle, leur beauté si vraie qu'il faut résolument s'aveugler pour n'en rien voir, pour n'être point gagné par la générosité de leurs émanations lumineuses. Le Vrai est le déploiement du Beau. Le Vrai est l'espace incandescent de la manifestation du Beau. Il faut un vrai ciel pour l'envol de la trans-ascendance du Beau: « L'aigle enchaîné demande-t-il une montgolfière pour s'élever dans les airs ? Non, il demande seulement que ses liens soient rompus. »

Ainsi exactement en est-il du Vrai en littérature. Ce Vrai n'étant pas d'ordre statistique, ne prétendant point à une planification quantitative de l'Universel, exige ce que George Steiner nomme « la présence réelle ». Rompre les liens de la « présence réelle » dans les œuvres, c'est restituer à la Beauté l'espace de vérité où elle peut se manifester. Alors que la vérité statistique ne cesse d'outrecuider, en dépit des démentis incessants qu'elle s'impose à elle-même, la vérité des œuvres, inspirée par la Tradition, se corrobore de qualités en qualités. Loin d'outrepasser ses prérogatives, elle est recouvrance de la vertu intellectuelle en laquelle s'unissent l'analogie et la déduction, la poésie et la métaphysique. Ainsi Joseph de Maistre, à ce titre prédécesseur de Nietzsche, et sur un autre plan, de René Guénon, oppose à bon droit l'esprit de pesanteur et l'esprit de légèreté: « Quoiqu'il en soit, observez, je vous prie, qu'il est impossible de songer à la science moderne sans la voir constamment environnée de toutes les machines de l'esprit et de toutes les méthodes de l'art. Sous l'habit étriqué du Nord, la tête perdue dans les volutes d'une chevelure menteuse, les bras chargés de livres et d'instruments de toute espèce, pâle de veilles et de travaux, elle se traîne souillée d'encre et toute pantelante sur la route de la vérité, baissant toujours vers la terre son front sillonné d'algèbre. Rien de semblable dans la haute antiquité. Autant qu'il nous est possible d'apercevoir la science des temps primitifs à une si énorme distance, on la voit toujours libre et isolée, volant plus qu'elle ne marche, et présentant dans toute sa personne quelque chose d'aérien et de surnaturel. Elle livre aux vents des cheveux qui s'échappent d'une mitre orientale; l'ephod couvre son sein soulevé par l'inspiration; elle ne regarde que le ciel; et son pied dédaigneux ne semble toucher la terre que pour la quitter... »

Les Soirées de Saint-Pétersbourg nous initient à une exactitude légère, une Sapience débarrassée de ses instrumentations techniques, une science noble et profonde dont le souci est d'alléger la vie, de la désentraver des déterminismes aussi fastidieux que faux qui nous emprisonnent dans l'immanence, dans la nature, dans la pesanteur. Ce qu'il importe d'aviver ou de raviver dans l'entendement humain n'est autre que la faculté d'intuition. A quoi bon une science qui nous rend plus sourd, plus lourd, plus soumis? De quelle vérité peut-elle bien se targuer si, par elle, la laideur nous entraîne vers le bas ? Il ne s'agit point de renoncer à la raison mais d'en susciter l'envol. D'une lecture maistrienne des temps présents, nous pourrons induire une attention nouvelle, une exactitude désentravée, vive pour tout dire. Alors que la critique moderne, comme l'eût dit Kierkegaard, n'aime les papillons que lorsqu'ils sont épinglés et les aigles qu'après leur passage chez le taxidermiste, la perspective maistrienne nous enseigne cette rayonnante humilité qui, pour éprise éperdument qu'elle soit du Vrai, n'en consent pas moins à le perdre de vue dans les envols de la beauté, sans en conclure pour autant que ce qui est perdu de vue n'existe pas.

Les Soirées de Saint-Pétersbourg nous initient à une exactitude légère, une Sapience débarrassée de ses instrumentations techniques, une science noble et profonde dont le souci est d'alléger la vie, de la désentraver des déterminismes aussi fastidieux que faux qui nous emprisonnent dans l'immanence, dans la nature, dans la pesanteur. Ce qu'il importe d'aviver ou de raviver dans l'entendement humain n'est autre que la faculté d'intuition. A quoi bon une science qui nous rend plus sourd, plus lourd, plus soumis? De quelle vérité peut-elle bien se targuer si, par elle, la laideur nous entraîne vers le bas ? Il ne s'agit point de renoncer à la raison mais d'en susciter l'envol. D'une lecture maistrienne des temps présents, nous pourrons induire une attention nouvelle, une exactitude désentravée, vive pour tout dire. Alors que la critique moderne, comme l'eût dit Kierkegaard, n'aime les papillons que lorsqu'ils sont épinglés et les aigles qu'après leur passage chez le taxidermiste, la perspective maistrienne nous enseigne cette rayonnante humilité qui, pour éprise éperdument qu'elle soit du Vrai, n'en consent pas moins à le perdre de vue dans les envols de la beauté, sans en conclure pour autant que ce qui est perdu de vue n'existe pas.

S'il n'y a pas d'explication définitive, exhaustive et parfaitement rationnelle de la divine Providence, si la vérité est hors d'atteinte, - c'est-à-dire qu'elle ne peut être atteinte par le Mal d'aucune mésinterprétation, demeurant toujours identique à elle-même dans le mystère limpide de la munificence de Dieu, la preuve en est dans l'entretien. Sans doute pouvons-nous lire, à cette hauteur, une certaine philosophie hégélienne de l'Histoire comme un refus de l'entretien. Le maître de la dialectique de l'Histoire veut rendre toute interprétation après lui impossible, il désire, autrement dit, la fin de l'entretien infini de l'homme et de la divine Providence. Où se tiennent alors les gages de la liberté pérenne, et des libertés perpétuées ? Est-ce dans l'arrogance scientiste qui nie la vérité tout en imposant comme des dogmes à durée limitée ses « vérités » statistiques ou ne serait-ce point dans l'humilité lumineuse de la révérence à une Vérité hors d'atteinte, une vérité lointaine, transparue dans les œuvres des poètes et des prophètes comme à travers de mouvantes nuées ?

On connaît la haine du Moderne pour le Dogme, l'Autorité, la Hiérarchie, la Vérité et l'Ecclésialité sous toutes leurs formes. Toute maîtrise qui n'est point purement technique, brutale ou lucrative est, de nos jours, indéfiniment insultée. Le refus massif opposé aux songes et aux raisons de Joseph de Maistre provient de cette antipathie que rien ne désarme. Or, comment ne pas voir qu'à mesure que les Eglises et les autorités traditionnelles se vident de leur substance, c'est la société toute entière qui devient dogmatique. Au Dogme dont la fine pointe se perdait dans l'ineffable, le Moderne a substitué la planification dogmatique de tous les aspects de la vie et de la pensée profanes. A la fidélité traditionnelle, dont témoignent les œuvres de Joseph de Maistre et de René Guénon, par leur référence à la Tradition primordiale, le Moderne a substitué l'archaïsme futuriste. Les informaticiens ne sont pas rares à faire « maraboutiser » leurs entreprises et recrutent en se fiant aux conseils fortement stipendiés des astrologues et des numérologues. De l'archaïsme dont il fait grief aux auteurs fidèles, le Moderne est l'exemple le plus caricatural. Seulement ses châteaux sont en carton-pâte « made in Disneyworld », avec toute l'infrastructure moderne, ce ne sont plus les châteaux de l'âme, ou les « châteaux tournoyants »! L'entrée n'est plus « l'Entrée ouverte au Palais fermé du Roi » du Philalèthe, illustre alchimiste, elle n'est pas davantage à la ressemblance de la porte fameuse de Marcel Duchamp, qui ne se ferme que lorsqu'elle s'ouvre: l'entrée, ici, est un guichet.

Les Modernes se sont si bien révoltés, rétrospectivement, contre le seigneur qui faisait payer le passage de sa terre qu'ils en ont acquis une indulgence sans fin pour la « guichétisation », non seulement des autoroutes mais de la société toute entière, dans ses moindres rouages. Le parcours du combattant de l'homme moderne est d'aller de guichet en guichet, et de se heurter à des gueules de guichet. Il faudrait un jour écrire une « éthologie » du guichetier et de sa victime, mais on peut craindre qu'un ouvrage de cette sorte soit d'une tristesse propre à tuer son auteur avant qu'il ne l'eût achevé. Une lecture maistrienne des temps présent, coupant court aux détails horrifiques, nous donnera déjà à comprendre que tout continue à se jouer selon la logique de la paille et de la poutre. Jamais la raison ne fut aussi bafouée qu'en ces temps rationalistes, jamais la liberté ne fut aussi honnie qu'en ces temps de « libertés », jamais les cléricatures ne furent aussi pesantes qu'en ces périodes anticléricales. Jamais on ne fut aussi assuré de détenir le Vrai et le Bien qu'aux temps des idéologies de la relativité générale du Bien et du Vrai. Jamais les hommes ne furent aussi uniformisés en ces temps d'apologie de « l'individu » et de la « différence ». La commercialisation des gènes humains, le clonage et autre abominations « à faire hurler les constellations » comme l'eût dit Léon Bloy sont déjà réalisés. Les clones sont parmi nous. En casquette et tenue de sport griffée, ou en costume-cravate, peu importe: ils se ressemblent à se méprendre.

« Les témoins de la vérité viennent de tous les côtés et se présentent d'eux-mêmes: jamais ils ne se sont parlé, jamais ils ne se contredisent... » La vérité de la Tradition n'est point dans la reproduction des formes mais dans l'instant qui les suscite. Dans le très beau récit du retour à Beauregard, face à la déchéance des formes, de la tradition au sens historique, Joseph de Maistre fera intervenir la divine Providence. L'Idiot qui, par pure ingratitude a pris la place du Maître, est peut-être aussi la voix de Dieu. « Ce que Dieu fait n'est point sans raison pour votre bien. Levez-vous, c'est Dieu qui fait chanter là-bas cet idiot sur vos ruines pour vous montrer le néant des vanités humaines. Regardez en face le spectacle, car il est digne de vous, et redites-le à vos enfants. » Faire face à la destruction des formes, sans s'illusionner, peut-être est-ce en effet une chance d'atteindre au « sans-forme » dont parlent les métaphysiques les plus exigeantes d'Orient et d'Occident. Le Dieu apophatique de Maître Eckhart et de Jean Tauler, le « neti neti » du Védantâ, le « tao » de Lao-Tseu et de Lie-Tuez, « l'Inconditionné » dont parle René Guénon, sont peut-être la chance éblouissante à saisir dans la considération objective, à la fois distante et miséricordieuse, de la destruction des formes.

« Les témoins de la vérité viennent de tous les côtés et se présentent d'eux-mêmes: jamais ils ne se sont parlé, jamais ils ne se contredisent... » La vérité de la Tradition n'est point dans la reproduction des formes mais dans l'instant qui les suscite. Dans le très beau récit du retour à Beauregard, face à la déchéance des formes, de la tradition au sens historique, Joseph de Maistre fera intervenir la divine Providence. L'Idiot qui, par pure ingratitude a pris la place du Maître, est peut-être aussi la voix de Dieu. « Ce que Dieu fait n'est point sans raison pour votre bien. Levez-vous, c'est Dieu qui fait chanter là-bas cet idiot sur vos ruines pour vous montrer le néant des vanités humaines. Regardez en face le spectacle, car il est digne de vous, et redites-le à vos enfants. » Faire face à la destruction des formes, sans s'illusionner, peut-être est-ce en effet une chance d'atteindre au « sans-forme » dont parlent les métaphysiques les plus exigeantes d'Orient et d'Occident. Le Dieu apophatique de Maître Eckhart et de Jean Tauler, le « neti neti » du Védantâ, le « tao » de Lao-Tseu et de Lie-Tuez, « l'Inconditionné » dont parle René Guénon, sont peut-être la chance éblouissante à saisir dans la considération objective, à la fois distante et miséricordieuse, de la destruction des formes.

Il ne s'agit certes pas, pour Joseph de Maistre de revenir à une quelconque étape antérieure de la destruction, et c'est bien pourquoi Joseph de Maistre est tout le contraire d'un « réactionnaire » ; il s'agit de faire face à l'ampleur de la destruction et à la vastitude plus grande encore de la déréliction qui entoure, comme les ondes de l'eau la pierre qui vient de tomber, cette destruction des formes. Ne point faillir à l'attente, à l'attention, à l'éveil, c'est ne plus croire que l'on puisse sauver les ruines et s'y réinstaller comme si de rien n'était. Cette faillite, paradoxalement, est devenue désormais, non plus le propre des « contre-révolutionnaire » (« ces révolutionnaires de complément ») mais des « progressistes », des « Modernes », car après les guerres mondiales, la massification, les sociétés de contrôle que Joseph de Maistre n'a point connu, c'est bien le monde moderne qui s'effondre, et il se trouve toujours aussi peu d'homme qui ont le cœur assez bien accroché pour considérer sans terreur cet effondrement. Le progressiste d'aujourd'hui devant la faillite du Progrès voudrait en revenir à un « humanisme » bienveillant, antérieur à ses propres conséquences funestes, et il n'entend pas, à la différence du marquis du retour à Beauregard, la mise en garde et la mise en demeure de Joseph de Maistre.

Ce que l'on nomme la « modernité » n'est sans doute rien d'autre que le mythe, sans cesse remis sur le métier, d'un retour possible à l'étape antérieure. Marx lui-même voulut, bien vainement, mettre en garde ses contemporains révolutionnaires contre leur irrésistible et fatale inclination à singer la révolution précédente. A leur simiesque exemple, et en ces temps où ce sont les hommes qui imitent les singes, qu'ils vénèrent pour leurs ancêtres, nos bonnes âmes babouinesques luttent contre les oppressions qui n'ont plus cours et des dictateurs abattus. Sans doute le monde moderne n'est-il si discordant, si peu musical, si étranger aux accords et aux correspondances que par ce temps de retard qui est sa marque. Les mêmes professeurs de bien-pensance qui, lorsque les Allemands envahissaient le France, jugeaient bon d'être pacifistes et de lutter contre l'oppression de l'Idée patriotique française collaborent aujourd'hui avec Big Brother au nom de l'antifascisme ou de l'anti-stalinisme. Leur méthode n'a pas variée: il s'agit toujours d'empierrer la source du Logos, tout en vénérant la forme antérieure, déjà à moitié détruite. Alors que le devenir imperceptiblement modifie les êtres et les choses (« On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve » disait Héraclite), le monde moderne s'adonne à son nihilisme réactionnaire en pratiquant ses commémorations, ses réitérations cauchemardesques, ses « fêtes » pseudo-dionysiaques, comme un disque rayé.

Qu'en est-il alors de la mise en demeure maistrienne ? Quel « Idiot » prophétique devrons-nous écouter comme étant la voix de Dieu, lorsque l'idiotie s'est généralisée et que la voix du Sage apparaît comme celle du fou? Quelle forme reste-t-il à détruire lorsque tout est déjà réduit à l'informe, de quelle condition se libérer lorsque nous en sommes à une reddition sans conditions ? A quelle défaite humblement consentir, lorsque le souvenir de toute victoire et de toute défaite nous a quittés ? Quelle anamnésis évoquer lorsque nous avons oublié notre oubli ? Dans quel exil puiser la force du retour, lorsque nous sommes exilés de l'exil ? Ce à quoi nous devons faire face est au-delà, désormais, de la situation maistrienne décrite par Charles-Albert de Costa de Beauregard: « Ainsi ballotté entre l'exil et une patrie plus inhospitalière encore, le pauvre esquif indécis ne savait où se rendre... » La patrie et l'exil sont oubliés et c'est au cœur de cet oubli que nous devons prendre source, établir notre règne en esprit, mais par quelle grâce ? L'enseignement du « regard ultime » abolit le temps, frappe d'inconsistance les religions elles-mêmes pour nous initier à la pure Sapience de la prière. Il n'y a plus même de formes à détruire, puisque nous sommes déjà dans l'informe et que l'informe est indestructible. Tel est bien le paradoxe admirable, ce paradoxe auquel il faut faire face, qu'il faut voir et regarder sans défaillir. Si la forme détruite peut nous donner accès au Sans-Forme, à la transcendance pure du « Sans Nom », l'informe, qui ne peut-être détruit, car il est lui-même destruction permanente de toute forme émergeante, ne donne accès à rien, sinon qu'à lui-même. De ce comble de ténèbres, il importe cependant de faire, à partir du plus infime iota de la lumière incréée, un embrasement.

Qu'en est-il alors de la mise en demeure maistrienne ? Quel « Idiot » prophétique devrons-nous écouter comme étant la voix de Dieu, lorsque l'idiotie s'est généralisée et que la voix du Sage apparaît comme celle du fou? Quelle forme reste-t-il à détruire lorsque tout est déjà réduit à l'informe, de quelle condition se libérer lorsque nous en sommes à une reddition sans conditions ? A quelle défaite humblement consentir, lorsque le souvenir de toute victoire et de toute défaite nous a quittés ? Quelle anamnésis évoquer lorsque nous avons oublié notre oubli ? Dans quel exil puiser la force du retour, lorsque nous sommes exilés de l'exil ? Ce à quoi nous devons faire face est au-delà, désormais, de la situation maistrienne décrite par Charles-Albert de Costa de Beauregard: « Ainsi ballotté entre l'exil et une patrie plus inhospitalière encore, le pauvre esquif indécis ne savait où se rendre... » La patrie et l'exil sont oubliés et c'est au cœur de cet oubli que nous devons prendre source, établir notre règne en esprit, mais par quelle grâce ? L'enseignement du « regard ultime » abolit le temps, frappe d'inconsistance les religions elles-mêmes pour nous initier à la pure Sapience de la prière. Il n'y a plus même de formes à détruire, puisque nous sommes déjà dans l'informe et que l'informe est indestructible. Tel est bien le paradoxe admirable, ce paradoxe auquel il faut faire face, qu'il faut voir et regarder sans défaillir. Si la forme détruite peut nous donner accès au Sans-Forme, à la transcendance pure du « Sans Nom », l'informe, qui ne peut-être détruit, car il est lui-même destruction permanente de toute forme émergeante, ne donne accès à rien, sinon qu'à lui-même. De ce comble de ténèbres, il importe cependant de faire, à partir du plus infime iota de la lumière incréée, un embrasement.

Luc-Olivier d’Algange.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Contre-moderne résolu, allergique aux « voies ferrées » de l’infralittérature officielle, il résiste à toutes les formes d’hébétude et d’anesthésie, à la massification globale comme aux formes nouvelles ( ?) d’obscurantisme.

Contre-moderne résolu, allergique aux « voies ferrées » de l’infralittérature officielle, il résiste à toutes les formes d’hébétude et d’anesthésie, à la massification globale comme aux formes nouvelles ( ?) d’obscurantisme.

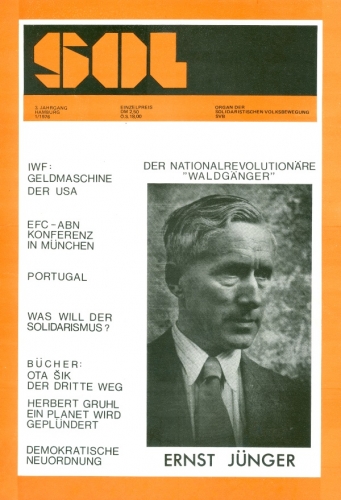

Ma première grande lecture, fut celle, vers l’âge de dix ans, de Balzac. Expérience prodigieuse : l’impression que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur terre pour connaître l’humanité ! Je vous livre mon sentiment d’alors dans toute sa naïveté… Il n’en demeure pas moins que ma lecture de René Guénon, de Raymond Abellio ou de Henry Corbin est issue, pour ainsi dire de ma lecture du Louis Lambert de Balzac. Loin de moi d’exclure l’hypothèse que ma curiosité pour la Chine et le Tibet, ma lecture des taoïstes et de Milarepa n’eût été influencée, depuis l’enfance, par les albums de Hergé. Mon père eut l’excellente idée de me faire lire Voltaire et Barbey d’Aurevilly, sans me dire exactement s’il fallait préférer l’un ou l’autre. J’eus ensuite la chance d’avoir pour professeur en classe en cinquième, Jacques Delort, auteur d’un beau livre sur la poésie et le sacré, qui nous fit découvrir, entre autres, Rimbaud, Mallarmé, Stefan George, Saint-John Perse, André Breton et René Daumal. J’étais armé. Mes promenades du côté du Quartier Latin et de Saint-Germain, du temps où les librairies et les salles de cinéma n’avaient pas encore cédé la place aux marchands de ticheurtes et de bouffe, me permirent de parfaire une culture improvisée, je ne dirais pas d’autodidacte, mais d’amateur ou de promeneur. Quelques expériences dionysiaques me portèrent à m’intéresser à Mircea Eliade, Julius Evola et Ernst Jünger. Enfin, je devins un lecteur éperdu des romantiques allemands et anglais dont les œuvres me semblaient non seulement une admirable révolte contre la platitude imposée, mais comme l’approche d’une connaissance de l’âme humaine et de l’âme du monde. Novalis, Jean-Paul Richter, Arnim, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Hoffmann, Schlegel, ces noms évoquent une pensée déliée, heureuse, légère où la raison et les mystères s’épousent plus qu’il ne se heurtent, où l’on pouvait croire encore en une civilisation, c’est à dire en une civilité romane, placée sous le signe des Fidèles d’Amour.

Ma première grande lecture, fut celle, vers l’âge de dix ans, de Balzac. Expérience prodigieuse : l’impression que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur terre pour connaître l’humanité ! Je vous livre mon sentiment d’alors dans toute sa naïveté… Il n’en demeure pas moins que ma lecture de René Guénon, de Raymond Abellio ou de Henry Corbin est issue, pour ainsi dire de ma lecture du Louis Lambert de Balzac. Loin de moi d’exclure l’hypothèse que ma curiosité pour la Chine et le Tibet, ma lecture des taoïstes et de Milarepa n’eût été influencée, depuis l’enfance, par les albums de Hergé. Mon père eut l’excellente idée de me faire lire Voltaire et Barbey d’Aurevilly, sans me dire exactement s’il fallait préférer l’un ou l’autre. J’eus ensuite la chance d’avoir pour professeur en classe en cinquième, Jacques Delort, auteur d’un beau livre sur la poésie et le sacré, qui nous fit découvrir, entre autres, Rimbaud, Mallarmé, Stefan George, Saint-John Perse, André Breton et René Daumal. J’étais armé. Mes promenades du côté du Quartier Latin et de Saint-Germain, du temps où les librairies et les salles de cinéma n’avaient pas encore cédé la place aux marchands de ticheurtes et de bouffe, me permirent de parfaire une culture improvisée, je ne dirais pas d’autodidacte, mais d’amateur ou de promeneur. Quelques expériences dionysiaques me portèrent à m’intéresser à Mircea Eliade, Julius Evola et Ernst Jünger. Enfin, je devins un lecteur éperdu des romantiques allemands et anglais dont les œuvres me semblaient non seulement une admirable révolte contre la platitude imposée, mais comme l’approche d’une connaissance de l’âme humaine et de l’âme du monde. Novalis, Jean-Paul Richter, Arnim, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Hoffmann, Schlegel, ces noms évoquent une pensée déliée, heureuse, légère où la raison et les mystères s’épousent plus qu’il ne se heurtent, où l’on pouvait croire encore en une civilisation, c’est à dire en une civilité romane, placée sous le signe des Fidèles d’Amour. L’Ombre de Venise : quelle en est la genèse ? Et le principal angle d’attaque… Car il s’agit d’un livre de combat, n’est-ce pas ?

L’Ombre de Venise : quelle en est la genèse ? Et le principal angle d’attaque… Car il s’agit d’un livre de combat, n’est-ce pas ? L’idée que l’enchantement et l’entendement humain soient exclusifs l’un de l’autre est des plus étranges. Ces dieux et ces mythologies chasseresses dans les jardins royaux, les Contes de Perrault, et, plus proche de nous Jean Cocteau, dans ses œuvres littéraires et cinématographiques, témoignent de l’alliance heureuse entre l’esprit décanté, usant des pouvoirs de la raison et l’enchantement immémorial. Toute pensée naît, pour reprendre l’expression de René Char, d’un « retour amont ». Aux antipodes des philosophes du désenchantement, nous trouvons donc les taoïstes, épris de ces « randonnées célestes » propices aux belles lucidités : « Après la perte du Tao, écrit Lao-Tzeu, vint la vertu. Après la perte de la vertu, vinrent les bons sentiments. Après la perte des bons sentiments vint la justice. Après la perte de la justice restèrent les rites ». Ainsi nous est donné à comprendre, pour nous en garder, le triomphe des écorces mortes : le fondamentalisme moderne et la modernité fondamentaliste qui se partagent le monde.

L’idée que l’enchantement et l’entendement humain soient exclusifs l’un de l’autre est des plus étranges. Ces dieux et ces mythologies chasseresses dans les jardins royaux, les Contes de Perrault, et, plus proche de nous Jean Cocteau, dans ses œuvres littéraires et cinématographiques, témoignent de l’alliance heureuse entre l’esprit décanté, usant des pouvoirs de la raison et l’enchantement immémorial. Toute pensée naît, pour reprendre l’expression de René Char, d’un « retour amont ». Aux antipodes des philosophes du désenchantement, nous trouvons donc les taoïstes, épris de ces « randonnées célestes » propices aux belles lucidités : « Après la perte du Tao, écrit Lao-Tzeu, vint la vertu. Après la perte de la vertu, vinrent les bons sentiments. Après la perte des bons sentiments vint la justice. Après la perte de la justice restèrent les rites ». Ainsi nous est donné à comprendre, pour nous en garder, le triomphe des écorces mortes : le fondamentalisme moderne et la modernité fondamentaliste qui se partagent le monde.

L'affaire des fraudes électorales à grande échelle ayant accompagné voire provoqué l'élection de Joe Biden, a montré par ailleurs que l'Amérique considérée jusqu'alors comme une démocratie relativement exemplaire, se révèle l'égale des dictatures « modérées » que l'on trouve par dizaines dans le monde et où les élections n'ont que l'apparence de la démocratie électorale dont les Etats européens sont des modèles.

L'affaire des fraudes électorales à grande échelle ayant accompagné voire provoqué l'élection de Joe Biden, a montré par ailleurs que l'Amérique considérée jusqu'alors comme une démocratie relativement exemplaire, se révèle l'égale des dictatures « modérées » que l'on trouve par dizaines dans le monde et où les élections n'ont que l'apparence de la démocratie électorale dont les Etats européens sont des modèles.

A mesure que nous nous éloignons de l'interprétation de la divine Providence, à mesure que nous nous emprisonnons dans notre refus d'être nous-mêmes interprétés par la Providence et plus nous nous soustrayons du sens, plus nous renonçons au pèlerinage pour vagabonder ; plus encore nous nous trouvons soumis, enchaînés, dépossédés, ombreux, somnambuliques. Il y a une allure propre à l'homme moderne, lente et lourde, hypnotisée et harassée. Le propre du somnambule est d'ignorer qu'il somnambulise. Quiconque s'avise de le réveiller suscitera sa rage meurtrière. Dans ce faux-sommeil nos songes sont téléguidés et nous conduisent. La difficulté à faire entrer nos contemporains dans la perspective métaphysique de Joseph de Maistre, leur antipathie instinctive pour toute considération de cette sorte tient sans doute à cette étrange addiction léthéenne. L'acte de pensée exige un effort, et de cet effort, il semble bien que les idéologies modernes soient les éminentes ennemies. Elles pourvoient inépuisablement à notre désir de ne pas penser, d'échapper à la perplexité, à l'inquiétude que suscite en nous l'idée d'une Providence. L'écrivain japonais Yasunari Kawabata définit le propre de son art comme l'exercice de ce qu'il nomme « le regard ultime »: « Si la nature est belle, c'est parce qu'elle se reflète dans mon regard ultime. »

A mesure que nous nous éloignons de l'interprétation de la divine Providence, à mesure que nous nous emprisonnons dans notre refus d'être nous-mêmes interprétés par la Providence et plus nous nous soustrayons du sens, plus nous renonçons au pèlerinage pour vagabonder ; plus encore nous nous trouvons soumis, enchaînés, dépossédés, ombreux, somnambuliques. Il y a une allure propre à l'homme moderne, lente et lourde, hypnotisée et harassée. Le propre du somnambule est d'ignorer qu'il somnambulise. Quiconque s'avise de le réveiller suscitera sa rage meurtrière. Dans ce faux-sommeil nos songes sont téléguidés et nous conduisent. La difficulté à faire entrer nos contemporains dans la perspective métaphysique de Joseph de Maistre, leur antipathie instinctive pour toute considération de cette sorte tient sans doute à cette étrange addiction léthéenne. L'acte de pensée exige un effort, et de cet effort, il semble bien que les idéologies modernes soient les éminentes ennemies. Elles pourvoient inépuisablement à notre désir de ne pas penser, d'échapper à la perplexité, à l'inquiétude que suscite en nous l'idée d'une Providence. L'écrivain japonais Yasunari Kawabata définit le propre de son art comme l'exercice de ce qu'il nomme « le regard ultime »: « Si la nature est belle, c'est parce qu'elle se reflète dans mon regard ultime. »  Les Soirées de Saint-Pétersbourg me semblent une méditation de cette envergure à nos usages français. Les voix qui s'entrecroisent au-dessus du cours du fleuve qui s'abandonne dans le soir édifient doucement, songeusement, une impondérable demeure de sérénité au-dessus des malheurs du temps. La conversation (et l'on ne saurait assez redire à quel point toute civilité, toute politique digne de ce nom, tout bonheur humain dépendent avant tout de l'art de converser) éveille, par touches successives, ce qui, dans l'entendement humain, s'est ensommeillé. Ces échanges poursuivent avec délicatesse le dessein de nous éveiller peu à peu de nos torpeurs. Sans doute a-t-il échappé aux quelques bons auteurs qui crurent voir dans les Soirées l'expression d'une pensée « fanatique » ou « totalitaire » que l'auteur désire à peine nous convaincre, à nous établir dans une conviction. On chercherait en vain, chez Joseph de Maistre, homme de bonne compagnie, cette compulsion à subordonner l'interlocuteur à ses avis par l'usage du chantage moral. Si quelques certitudes magnifiques fleurissent de ces entretiens, c'est dans l'entrelacs des voix humaines. Le lecteur auquel s'adresse Joseph de Maistre n'est point obligé à changer en mot d'ordre ou de propagande ces corolles de l'Intellect. Ce qui est exigé de lui, en revanche, c'est bien de se tenir attentif entre les échanges, d'être à l'affût entre les questions et les réponses qui ne sont elles-mêmes que de nouvelles questions. C'est à ce titre seulement qu'il pourra être au diapason de sa lecture, non par une adhésion, mais comme un quatrième interlocuteur.

Les Soirées de Saint-Pétersbourg me semblent une méditation de cette envergure à nos usages français. Les voix qui s'entrecroisent au-dessus du cours du fleuve qui s'abandonne dans le soir édifient doucement, songeusement, une impondérable demeure de sérénité au-dessus des malheurs du temps. La conversation (et l'on ne saurait assez redire à quel point toute civilité, toute politique digne de ce nom, tout bonheur humain dépendent avant tout de l'art de converser) éveille, par touches successives, ce qui, dans l'entendement humain, s'est ensommeillé. Ces échanges poursuivent avec délicatesse le dessein de nous éveiller peu à peu de nos torpeurs. Sans doute a-t-il échappé aux quelques bons auteurs qui crurent voir dans les Soirées l'expression d'une pensée « fanatique » ou « totalitaire » que l'auteur désire à peine nous convaincre, à nous établir dans une conviction. On chercherait en vain, chez Joseph de Maistre, homme de bonne compagnie, cette compulsion à subordonner l'interlocuteur à ses avis par l'usage du chantage moral. Si quelques certitudes magnifiques fleurissent de ces entretiens, c'est dans l'entrelacs des voix humaines. Le lecteur auquel s'adresse Joseph de Maistre n'est point obligé à changer en mot d'ordre ou de propagande ces corolles de l'Intellect. Ce qui est exigé de lui, en revanche, c'est bien de se tenir attentif entre les échanges, d'être à l'affût entre les questions et les réponses qui ne sont elles-mêmes que de nouvelles questions. C'est à ce titre seulement qu'il pourra être au diapason de sa lecture, non par une adhésion, mais comme un quatrième interlocuteur.

Ce philosophe que même un esprit affiné comme Cioran se laisse aller à qualifier de « dogmatique » ou « fanatique », notre privilège de quatrième interlocuteur nous donnera ainsi à le comprendre, au contraire, comme un professeur d'instabilité et d'inquiétude. Entre l'au-delà et l'en deçà se jouent nos carrières incertaines. Le sens hiérarchique que supposent de telles spéculations offusque nos égalitaristes qui, à refuser de penser la hiérarchie, succombent aux plus viles iniquités. Cette hiérarchie, qu'ils se sauraient voir, ils consentent à s'y plier aveuglement lorsqu'elle n'est plus que parodie et pure brutalité. De même, ces prétendus « individus libres » dont les bouches débordent de sarcasmes et de haine pour notre Royaume de France s'enfermeront dans leurs appartenances biologiques, sexuelles ou raciales, à triple tour, avec la bonne conscience des « minorités opprimées »; ces prétendus parangons d'universalisme s'acharneront sans relâche à la désagrégation du Pays, à sa décomposition en communautés d'intérêts ou de nature plus ou moins incertaines pour détruire toute trace de cette disposition providentielle que fut le Royaume de France et dont la nation fut l'héritière ingrate et quelque peu acariâtre. Les déterminismes les plus obtus, que la science consacre et qui les réduisent au rang de termites leur sembleront infiniment préférables aux libertés providentielles pourvu qu'ils en détinssent le pouvoir de cracher au visage de toute autorité, c'est-à-dire, de toute générosité. La tournure avaricieuse, cupide, égolâtrique de l'homme moderne tient là son origine, funeste à la fois pour la gloire et la grandeur de toute civilisation et pour la beauté des moments fugitifs qui nous étreignent et nous ravissent.

Ce philosophe que même un esprit affiné comme Cioran se laisse aller à qualifier de « dogmatique » ou « fanatique », notre privilège de quatrième interlocuteur nous donnera ainsi à le comprendre, au contraire, comme un professeur d'instabilité et d'inquiétude. Entre l'au-delà et l'en deçà se jouent nos carrières incertaines. Le sens hiérarchique que supposent de telles spéculations offusque nos égalitaristes qui, à refuser de penser la hiérarchie, succombent aux plus viles iniquités. Cette hiérarchie, qu'ils se sauraient voir, ils consentent à s'y plier aveuglement lorsqu'elle n'est plus que parodie et pure brutalité. De même, ces prétendus « individus libres » dont les bouches débordent de sarcasmes et de haine pour notre Royaume de France s'enfermeront dans leurs appartenances biologiques, sexuelles ou raciales, à triple tour, avec la bonne conscience des « minorités opprimées »; ces prétendus parangons d'universalisme s'acharneront sans relâche à la désagrégation du Pays, à sa décomposition en communautés d'intérêts ou de nature plus ou moins incertaines pour détruire toute trace de cette disposition providentielle que fut le Royaume de France et dont la nation fut l'héritière ingrate et quelque peu acariâtre. Les déterminismes les plus obtus, que la science consacre et qui les réduisent au rang de termites leur sembleront infiniment préférables aux libertés providentielles pourvu qu'ils en détinssent le pouvoir de cracher au visage de toute autorité, c'est-à-dire, de toute générosité. La tournure avaricieuse, cupide, égolâtrique de l'homme moderne tient là son origine, funeste à la fois pour la gloire et la grandeur de toute civilisation et pour la beauté des moments fugitifs qui nous étreignent et nous ravissent.

Les Soirées de Saint-Pétersbourg nous initient à une exactitude légère, une Sapience débarrassée de ses instrumentations techniques, une science noble et profonde dont le souci est d'alléger la vie, de la désentraver des déterminismes aussi fastidieux que faux qui nous emprisonnent dans l'immanence, dans la nature, dans la pesanteur. Ce qu'il importe d'aviver ou de raviver dans l'entendement humain n'est autre que la faculté d'intuition. A quoi bon une science qui nous rend plus sourd, plus lourd, plus soumis? De quelle vérité peut-elle bien se targuer si, par elle, la laideur nous entraîne vers le bas ? Il ne s'agit point de renoncer à la raison mais d'en susciter l'envol. D'une lecture maistrienne des temps présents, nous pourrons induire une attention nouvelle, une exactitude désentravée, vive pour tout dire. Alors que la critique moderne, comme l'eût dit Kierkegaard, n'aime les papillons que lorsqu'ils sont épinglés et les aigles qu'après leur passage chez le taxidermiste, la perspective maistrienne nous enseigne cette rayonnante humilité qui, pour éprise éperdument qu'elle soit du Vrai, n'en consent pas moins à le perdre de vue dans les envols de la beauté, sans en conclure pour autant que ce qui est perdu de vue n'existe pas.

Les Soirées de Saint-Pétersbourg nous initient à une exactitude légère, une Sapience débarrassée de ses instrumentations techniques, une science noble et profonde dont le souci est d'alléger la vie, de la désentraver des déterminismes aussi fastidieux que faux qui nous emprisonnent dans l'immanence, dans la nature, dans la pesanteur. Ce qu'il importe d'aviver ou de raviver dans l'entendement humain n'est autre que la faculté d'intuition. A quoi bon une science qui nous rend plus sourd, plus lourd, plus soumis? De quelle vérité peut-elle bien se targuer si, par elle, la laideur nous entraîne vers le bas ? Il ne s'agit point de renoncer à la raison mais d'en susciter l'envol. D'une lecture maistrienne des temps présents, nous pourrons induire une attention nouvelle, une exactitude désentravée, vive pour tout dire. Alors que la critique moderne, comme l'eût dit Kierkegaard, n'aime les papillons que lorsqu'ils sont épinglés et les aigles qu'après leur passage chez le taxidermiste, la perspective maistrienne nous enseigne cette rayonnante humilité qui, pour éprise éperdument qu'elle soit du Vrai, n'en consent pas moins à le perdre de vue dans les envols de la beauté, sans en conclure pour autant que ce qui est perdu de vue n'existe pas.  « Les témoins de la vérité viennent de tous les côtés et se présentent d'eux-mêmes: jamais ils ne se sont parlé, jamais ils ne se contredisent... » La vérité de la Tradition n'est point dans la reproduction des formes mais dans l'instant qui les suscite. Dans le très beau récit du retour à Beauregard, face à la déchéance des formes, de la tradition au sens historique, Joseph de Maistre fera intervenir la divine Providence. L'Idiot qui, par pure ingratitude a pris la place du Maître, est peut-être aussi la voix de Dieu. « Ce que Dieu fait n'est point sans raison pour votre bien. Levez-vous, c'est Dieu qui fait chanter là-bas cet idiot sur vos ruines pour vous montrer le néant des vanités humaines. Regardez en face le spectacle, car il est digne de vous, et redites-le à vos enfants. » Faire face à la destruction des formes, sans s'illusionner, peut-être est-ce en effet une chance d'atteindre au « sans-forme » dont parlent les métaphysiques les plus exigeantes d'Orient et d'Occident. Le Dieu apophatique de Maître Eckhart et de Jean Tauler, le « neti neti » du Védantâ, le « tao » de Lao-Tseu et de Lie-Tuez, « l'Inconditionné » dont parle René Guénon, sont peut-être la chance éblouissante à saisir dans la considération objective, à la fois distante et miséricordieuse, de la destruction des formes.