L’événement métapolitique le plus important de la fin de l’année 2017 fût sans conteste le second forum eurasiste de Chisinau. Un colloque qui fera date tant par l’appui que lui a apporté l’exécutif moldave que par la qualité de ses participants et de leurs interventions. Surtout, les perspectives tracées par ces rencontres internationales ouvrent des voies inédites dans le sens d’un non-alignement contre-globaliste contemporain. Un non-alignement qui transcenderait enfin les cadres caduques de la petite politique anachronique pour se hisser à la hauteur des changements de civilisation en cours et de la grande politique. Un colloque à la hauteur de la venue des « grands temps » qui s’annoncent pour la civilisation européenne. Retour sur cet événement fondateur.

Les 16 et 17 décembre dernier s’est tenu en Moldavie le second forum eurasiste de Chișinău qui avait pour thème : « Quelle alternative au capitalisme financier pour le 21 ème siècle ? ». Colloque organisé avec l’appui et le soutien du Président de la République de Moldavie, Igor Dodon. Ce séminaire international a réuni pendant plusieurs jours un aréopage d’intellectuels et de spécialistes de renommée internationale parmi lesquelles : Alexandre Douguine, Hervé Juvin, le Géorgien Levan Vasadze ou encore l’écrivain suédois Jan Myrdan. Le Président Dodon a par ailleurs ouvert les travaux avec un discours fondateur qui résumait les enjeux politiques face auxquels la Moldavie se trouve confrontée.

De nombreuses personnalités, issues du monde politique ou de la société civile, sont ainsi venues apporter leur contribution aux travaux du forum : l’homme d’affaires britannique Chris Poll, l’ancien conseiller de Syriza Dimitris Konstantakopoulos, la juriste Valérie Bugault, l’écrivain Slobodan Despot, le président de l’association Lombardie-Russie et membre éminent de la Ligue du Nord Gianluca Savoini, le journaliste Alessandro Sansoni, membre du conseil national italien de l’ordre des journalistes et bien entendu Emmanuel Leroy et Iurie Rosca : organisateurs pivots des deux colloques de Chisinau avec Daria Dugina. Sont aussi intervenus Volen Siderov, président du parti bulgare « Ataka », le Roumain Bogdan Herzog, l’Allemand Manuel Ochsenreiter, président du German Center for Eurasian Studies, un think-tank proche du parti souverainiste AFD et aussi l’essayiste et homme politique Yvan Blot.

Avec la présence dans le public d’auteurs bien connus des Français tels que Marion Sigaut ou encore de Lucien Cerise et de son éditeur, on peut dire que ce second forum de Chisinau réunissait une part importante de la pensée politique française et européenne contemporaine pour un événement inédit en son genre. Evènement qui fera date et dont on peut considérer qu’il marque le début d’une nouvelle ère en matière d’anti-globalisme. De part la variété des intervenants et du public présent, la vraie gauche anti-mondialiste et la droite conservatrice authentique se sont retrouvées à Chisinau afin de penser et de projeter l’alternative possible à la marche en cours vers le globalitarisme néolibéral.

Au cours de ces journées de nombreux thèmes ont ainsi pu être abordés, la plupart des interventions publiques sont disponibles ici : flux.md/fr et flux.md/en ainsi que sur le site du saker : lesakerfrancophone.fr ou sur geopolitica.ru. Une équipe de TV-Libertés était présente afin de couvrir l’ensemble de l’événement visible ici.

Un événement qui se tenait dans un contexte géopolitique difficile : la Modavie s’efforce de maintenir une position d’équilibre entre Est et Ouest, entre Union-Européenne et Union Eurasiatique malgré les tensions entre Occident et Russie. A la fin de la première journée de travail, le Président Dodon a ensuite accueilli les journalistes présents pour une conférence de presse exclusive dans le palais présidentiel de Chișinău.

Conférence de presse à laquelle nous avons pu assister et au cours de laquelle le Président Dodon a développé plus avant ces thématiques et a répondu aux questions des journalistes présents. Ici un entretien réalisé pour TV-Libertés dans lequel il résume certaines de ses positions : tvlibertes.com/igor-dodon-ne-cedera-pas.

Igor Dodon, un président illibéral et continentaliste sous pression

Igor Dodon, un président illibéral et continentaliste sous pression

Issu à l’origine du centre-gauche, le Président Dodon a profité de son discours inaugural lors du colloque de Chișinău pour affirmer la compatibilité d’un discours social avec les valeurs de la droite conservatrice. Une ligne de « gauche du travail et de droite des valeurs » qu’il est peut-être le seul président européen en fonction à affirmer aussi clairement. Il a ainsi affirmé la nécessité de se débarrasser des mythes libéraux du retrait de l’Etat et de la « main invisible du marché » afin de renouer avec les conceptions d’un Etat stratège et interventionniste dans les secteurs stratégiques et vitaux de l’économie nationale.

Le Président Dodon a ouvert les travaux par un discours d’affirmation centré sur les notions de souveraineté, de nationalisme économique et de continentalisme politique. Après avoir rappelé la situation géographique et culturelle de la Moldavie qui fait d’elle un carrefour entre Europe occidentale et orientale, entre catholicité et orthodoxie, entre mondes latin et slave, il a évoqué la situation économique critique de la Moldavie qui se trouve face à une grave hémorragie de ses forces vives en direction de l’Union-Européenne. Une hémorragie qui ne pourra être freinée que par une relocalisation partielle de l’économie moldave. Moldavie qui n’a pas vocation à être juste une réserve de main d’oeuvre à bon marché en direction des pays occidentaux. Bien que l’un des pays les plus pauvres d’Europe, la Moldavie n’est pas condamnée au destin de périphérie de l’UE livrée au pillage de l’impérialisme économique de multinationales apatrides. La Moldavie a une carte stratégique à jouer en se positionnant comme interface géoéconomique et géostratégique entre l’Union Européenne et l’Union Eurasiatique; notamment dans la perspective de la nouvelle route de la soie et dans celle du déplacement du centre de gravité économique mondial vers l’Eurasie. De là découle le continentalisme politique affirmé à plusieurs reprises par le Président Dodon au cours de ces interventions lors du forum. Ainsi, après s’être défini comme « résolument souverainiste », Igor Dodon a rappelé la nécessité de revenir à la vision Gaullienne d’une Europe-puissance et à l’axe stratégique Paris-Berlin-Moscou comme alternative à la construction européenne actuelle. La voie de l’indépendance pour une nation de la taille de la Moldavie passe par le multilatéralisme et le non-alignement plutôt que par l’unipolarité et l’adhésion univoque à l’agenda occidental.

Dans cette perspective, Igor Dodon s’était prononcé en 2017 en faveur d’une annulation par son parlement de l’accord commercial signé avec l’Union européenne en 2014, espérant ainsi rétablir des relations économiques normalisées avec la Russie. Position qui lui vaut d’être mis en difficulté par le parlement moldave où les élus pro-UE sont majoritaires. La République de Moldavie se caractérisant par un régime parlementaire laissant une marge de manoeuvre réduite pour le Président.

Igor Dodon a par ailleurs développé l’idée que le patriotisme économique peut transcender les différences culturelles internes de la Moldavie et les tensions identitaires que pourraient être tenté d’attiser les forces de la Société Ouverte. Forces à l’affût d’une émancipation trop grande de la République Moldave face aux standards de l’UE et soucieuses d’allumer un nouveau foyer de discorde supplémentaire entre la Russie et l’Europe. Peuplée d’une population russophone nombreuse et d’une grande minorité russe, le Président moldave a clairement évoqué le risque d’un scénario de type ukrainien : provoquer une agitation de l’opinion publique visant à le destituer, agitation politique qui pourrait être suivi de provocations inter-ethniques attisées depuis l’étranger. L’équilibre politique moldave étant fragilisé par la question de la Transnistrie.

Un article récent du centre de presse de Donetsk résume dans ses grandes lignes la situation politique moldave :

« (…) La tension dans la république est liée à l’opposition entre le président pro-russe Igor Dodon, l’opposant Renato Usatii et le bloc politique pro-européen dirigé par Vlad Plahotniuc. Il y a un an, la Moldavie était au bord d’une guerre civile entre citoyens pro-russes et pro-européens, compte tenu de l’augmentation significative des sentiments pro-russes dans le pays ces dernières années, nous ne pouvons pas exclure le scénario ukrainien en Moldavie.

Récemment, (…) la Cour constitutionnelle a décidé de suspendre les pouvoirs d’un des principaux opposants politiques de Plahotniuc, l’actuel président de la Moldavie, Igor Dodon (NDA : le 5 janvier 2018). Le champ politique de la Moldavie, sous prétexte de lutter contre la corruption, a été presque entièrement débarrassé de ses opposants. »

Au cours de sa conférence de presse lors du forum de Chișinău, le Président Dodon a plusieurs fois exposé le rôle de l’oligarque Vlad Plahotniuc. Un rôle qu’évoque l’article de l’agence Donipress :

« Personne n’avait entendu parler de Plahotniuc comme politicien avant la fin de 2010. Auparavant, Vlad Plahotniuc appartenait à un certain nombre de grands hommes d’affaires moldaves, dont les domaines d’intérêt étaient les banques, les hôtels, les médias et le commerce du pétrole. Mais même à ce moment-là, il a été surnommé « le méchant », puisque l’homme d’affaires était déjà crédité de fraudes, de saisies de vols, de commerce d’armes et de proxénétisme et de nombreuses autres activités illégales. (…) Vlad Plahotniuc a commencé comme membre du Parti Communiste moldave, mais aux élections législatives de 2010 il est devenu membre du Parti Démocrate, où il a immédiatement pris la deuxième place honorable dans la liste. C’est à partir de ce moment qu’a commencé le crépuscule du Parti Communiste en Moldavie (…) L’oligarque Plahotniuc est, depuis décembre 2016 , le chef du Parti Démocrate. Il est intéressant de noter qu’en même temps, officiellement, il n’est pas membre du parti. Aujourd’hui, Vlad Plahotniuc n’occupe aucun poste au gouvernement, mais reste un homme qui contrôle pleinement l’économie, le pouvoir législatif et exécutif dans un petit État, sans aucune responsabilité en tant que fonctionnaire.« (1)

Donipress rappelle ensuite le « multilatéralisme » de Plahotniuc en matière de corruption :

Donipress rappelle ensuite le « multilatéralisme » de Plahotniuc en matière de corruption :

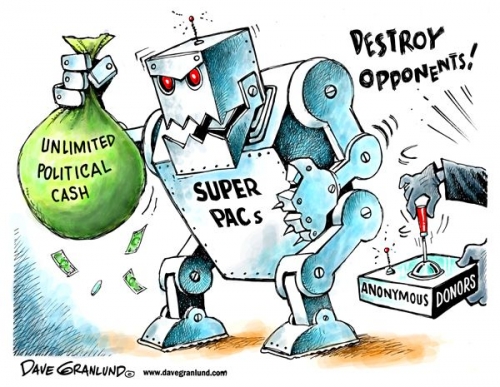

« (…) Il n’y a pas si longtemps, Vlad Plahotniuc faisait l’objet d’une enquête de la part d’Interpol Italie dans le dossier de la « mafia russe », mais sa position anti-russe déclarée reste la principale raison de la complaisance des États-Unis et de l’UE envers Plahotniuc. (…) Vlad Plahotniuc fait beaucoup d’efforts pour devenir un politicien européen respectable pour l’Occident, il paie périodiquement des publications dans de prestigieux magazines européens et américains. Vlad a même embauché une société de lobbying américaine bien connue, le groupe Podesta, qui a travaillé avec Hillary Clinton. (…) Aujourd’hui, le « maître de la Moldavie » est toléré plutôt qu’approuvé et sera remplacé à toute occasion par un véritable homme politique européen qui n’a pas le stigmate de l’appartenance à la « mafia russe ». » (2)

Dans cette perspective les prochaines élections législatives en Moldavie constitueront un test pour affirmer ou infirmer la solidité des orientations choisies par le Président Dodon et ses soutiens. Elections qui seront aussi l’occasion pour les citoyens moldaves de rejeter ou non les orientations crypto-mafieuses des libéraux enkystés dans leur parlement :

« Selon les sondages sociologiques, le rejet de Plahotniuc et de son gouvernement atteint 80 %. Dans de telles circonstances, la dernière chance pour Vlad de rester au pouvoir sera de provoquer l’escalade du conflit en Transnistrie et de lancer un appel à l’UE et aux États-Unis pour qu’ils exigent une protection contre l’agression russe. L’Europe n’a absolument pas besoin d’un second conflit armé à ses frontières, qui entraînera inévitablement une augmentation du nombre de réfugiés, contribuera au commerce illégal des armes et à la propagation de la criminalité. En novembre 2018, la Moldavie organisera des élections législatives, qui peuvent constituer un test difficile non seulement pour la République de Moldavie, mais aussi pour l’UE dans son ensemble. » (3)

La Moldavie se trouve aujourd’hui sur l’une des lignes de fracture de la tectonique géopolitique contemporaine qui voit se confronter unipolarité et multipolarité, sa survie en tant qu’Etat-nation passe par une pacification des rapports entre Europe et Russie. C’est dans cet esprit que le Président Dodon conçoit les rencontres géopolitiques et de Chisinau et, plus globalement, le logiciel politique eurasiste non-aligné. Pour lui, l’intérêt national et la survie même de la Moldavie passe par le multilatéralisme et le continentalisme politique.

De par les orientations affirmées par le Président Dodon et si l’on se rapporte au manifeste publié à la suite des premières rencontres de Chișinău, on peut considérer que le continentalisme politique comme alternative au globalisme pourrait s’affirmer comme l’orientation géostratégique d’une nation européenne; fût-elle l’une des plus pauvres d’Europe. Il s’agit d’un choix géopolitique et civilisationnel majeur qui est certainement à l’origine des dernières sanctions que rencontre le Président Dodon de la part de son parlement. (4)

Au forum de Chișinău, des non-alignés de toute l’Europe sont venus apporter leur pierre à l’édification d’un avenir européen pacifié et souverain. L’avenir proche nous dira si cette alternative continentale s’imposera et empêchera l’Atlantisme de diviser l’Europe et d’y semer la guerre – comme hier en Yougoslavie et aujourd’hui en Ukraine – et si des intérêts exogènes réussiront à détourner les Européens de la voie de l’indépendance et de la paix.

Pierre-Antoine Plaquevent pour Les Non-Alignés

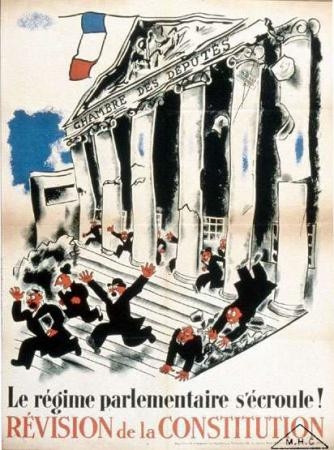

Rien n’est moins sûr. Depuis des décennies, des politiciens de tous bords se succèdent au pouvoir sans que le pays ralentisse sa course vers le précipice. Tous n’étaient pas corrompus, apatrides ou incompétents. Marie-France Garaud, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Buisson, Henri Guaino, pour n’en citer que quelques uns, ont côtoyé de très près le sommet de l’Etat. Ils ont parfois montré une certaine lucidité quant au chemin sans issue qu’empruntait le pays. Ils n’ont pourtant pas réussi à l’en détourner. En fait, on le voit avec Trump aux Etats-Unis, même un président doit situer son action politique à l’intérieur du cadre idéologique fixé par le régime en place. Car ce qui compte n’est pas la personnalité qui gouverne mais la latitude que lui laisse le système politique, à savoir, pour ce qui nous concerne, la République. Permettez-moi une comparaison :

Rien n’est moins sûr. Depuis des décennies, des politiciens de tous bords se succèdent au pouvoir sans que le pays ralentisse sa course vers le précipice. Tous n’étaient pas corrompus, apatrides ou incompétents. Marie-France Garaud, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Buisson, Henri Guaino, pour n’en citer que quelques uns, ont côtoyé de très près le sommet de l’Etat. Ils ont parfois montré une certaine lucidité quant au chemin sans issue qu’empruntait le pays. Ils n’ont pourtant pas réussi à l’en détourner. En fait, on le voit avec Trump aux Etats-Unis, même un président doit situer son action politique à l’intérieur du cadre idéologique fixé par le régime en place. Car ce qui compte n’est pas la personnalité qui gouverne mais la latitude que lui laisse le système politique, à savoir, pour ce qui nous concerne, la République. Permettez-moi une comparaison :

Era il 5 giugno del 1894 quando un bimbo dagli occhi curiosi e le mani sempre pronte ad afferrare ciò che incontrava sul suo cammino nasceva in un confortevole appartamento di Macerata. Oggi la targa che ricorda la sua persona si trova in corso Cavour ed è facilmente visibile, tuttavia sono in molti ad avere ricordi di un adolescente di via Crispi originale, poco avvezzo a far amicizia, sempre immerso in letture e passeggiate tra le rovine storiche, che aveva attirato l'attenzione su di sé poiché spesso, durante il freddo inverno dell'entroterra marchigiano, usciva in balcone a dorso nudo e si cimentava in difficilissimi esercizi di yoga. Nessuno poteva immaginare che la città di Macerata sarebbe arrivata in un futuro non troppo lontano a dedicargli persino una via e una sede didattica a

Era il 5 giugno del 1894 quando un bimbo dagli occhi curiosi e le mani sempre pronte ad afferrare ciò che incontrava sul suo cammino nasceva in un confortevole appartamento di Macerata. Oggi la targa che ricorda la sua persona si trova in corso Cavour ed è facilmente visibile, tuttavia sono in molti ad avere ricordi di un adolescente di via Crispi originale, poco avvezzo a far amicizia, sempre immerso in letture e passeggiate tra le rovine storiche, che aveva attirato l'attenzione su di sé poiché spesso, durante il freddo inverno dell'entroterra marchigiano, usciva in balcone a dorso nudo e si cimentava in difficilissimi esercizi di yoga. Nessuno poteva immaginare che la città di Macerata sarebbe arrivata in un futuro non troppo lontano a dedicargli persino una via e una sede didattica a  Giuseppe strinse la cinghia che teneva incollati tra loro gli antichi libri e sorrise compiaciuto. Era giunto il momento di lasciare Lhasa dopo che, non molto tempo prima, era davvero riuscito a farsi ammettere – unico uomo di tutta la spedizione – sfruttando una motivazione assai semplice: era buddista. Lo era diventato, in effetti, durante la precedente visita al Tibet nel 1935 grazie all'iniziazione dell'abate di Sakya Ngawang Thutob Wangdrag. Lo raccontò lui stesso nel libro Santi e briganti nel Tibet ignoto, esplicitando anche la convinzione di essere stato un tibetano e di essersi reincarnato nei panni di un esploratore per dare voce e lustro alla cultura di un popolo in continuo pericolo, ancora troppo ignoto al resto dell'umanità. Ed era proprio per questo motivo che Tucci, in quella soleggiata giornata dall'aria frizzantina proveniente dalle vette che si estendevano intorno a lui in lontananza, non aveva nessuna intenzione di restituire l'opera costituita da ben 108 volumi preziosi e di inestimabile valore che il Dalai Lama

Giuseppe strinse la cinghia che teneva incollati tra loro gli antichi libri e sorrise compiaciuto. Era giunto il momento di lasciare Lhasa dopo che, non molto tempo prima, era davvero riuscito a farsi ammettere – unico uomo di tutta la spedizione – sfruttando una motivazione assai semplice: era buddista. Lo era diventato, in effetti, durante la precedente visita al Tibet nel 1935 grazie all'iniziazione dell'abate di Sakya Ngawang Thutob Wangdrag. Lo raccontò lui stesso nel libro Santi e briganti nel Tibet ignoto, esplicitando anche la convinzione di essere stato un tibetano e di essersi reincarnato nei panni di un esploratore per dare voce e lustro alla cultura di un popolo in continuo pericolo, ancora troppo ignoto al resto dell'umanità. Ed era proprio per questo motivo che Tucci, in quella soleggiata giornata dall'aria frizzantina proveniente dalle vette che si estendevano intorno a lui in lontananza, non aveva nessuna intenzione di restituire l'opera costituita da ben 108 volumi preziosi e di inestimabile valore che il Dalai Lama  Sebbene Giuseppe Tucci sia oggi considerato unanimamente il più importante tibetologo del mondo e un esploratore, orientalista, professore e storico delle religioni di livello internazionale – contando le numerose università straniere e italiane in cui insegnò, o le prestigiose onorificenze ricevute – la sua figura resta tuttora avvolta nel mistero e nella discrezione. Acclamato nonché profondamente stimato all'estero, Tucci seppe sfruttare anche nel suo paese i legami politici e istituzionali che la sua immensa cultura gli aveva procurato; tuttavia, mai si piegò ai lustri del successo, ai salotti letterari e alla sete di visibilità, restando così un personaggio ben poco noto se si pensa all'estremo carisma che seppe emanare in vita, ma soprattutto alle incredibili missioni che svolse, degne di un'incomparabile genialità.

Sebbene Giuseppe Tucci sia oggi considerato unanimamente il più importante tibetologo del mondo e un esploratore, orientalista, professore e storico delle religioni di livello internazionale – contando le numerose università straniere e italiane in cui insegnò, o le prestigiose onorificenze ricevute – la sua figura resta tuttora avvolta nel mistero e nella discrezione. Acclamato nonché profondamente stimato all'estero, Tucci seppe sfruttare anche nel suo paese i legami politici e istituzionali che la sua immensa cultura gli aveva procurato; tuttavia, mai si piegò ai lustri del successo, ai salotti letterari e alla sete di visibilità, restando così un personaggio ben poco noto se si pensa all'estremo carisma che seppe emanare in vita, ma soprattutto alle incredibili missioni che svolse, degne di un'incomparabile genialità.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Effets

Effets

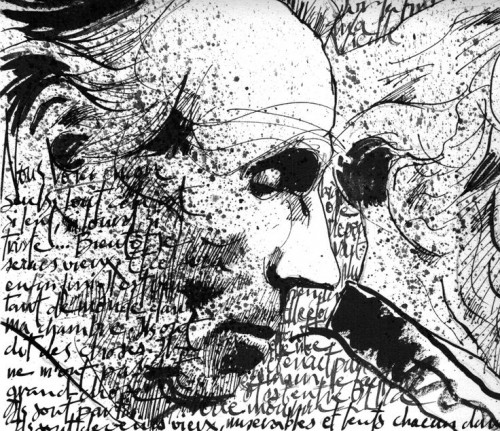

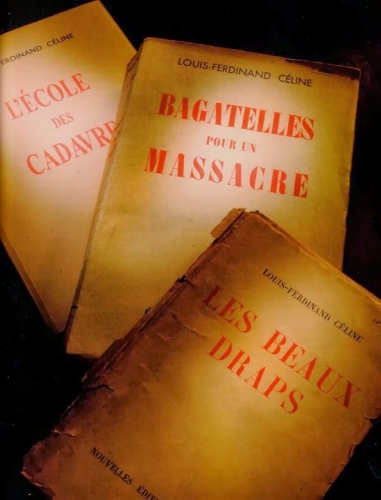

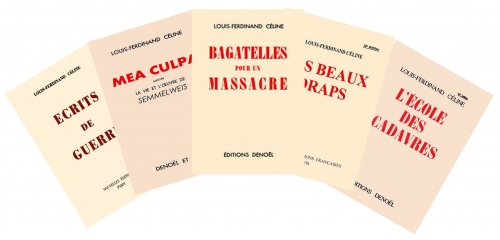

Polémique pour une autre fois

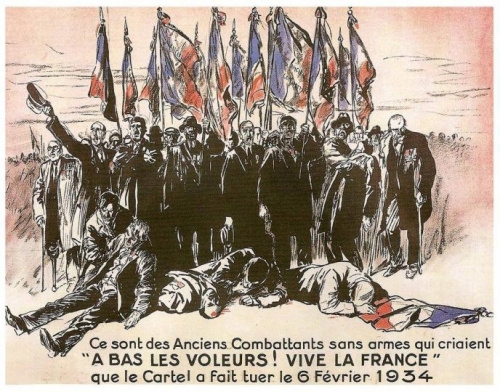

Polémique pour une autre fois Redouter, plus largement, que les pamphlets de Céline ne corrompent la jeunesse, c’est supposer à cette dernière une capacité à lire qu’elle n’a plus. Car Céline n’est pas un écrivain facile, et nullement à la portée de ceux qui, voyous islamistes de banlieue ou petits-bourgeois connectés, ont bénéficié l’enseignement de l’ignorance qui est, selon Michéa, le propre de l’Education nationale. Un état de fait pieusement réfuté, à l’occasion du cinquantenaire de Mai 68, par un magazine officiel qui voit, dans les 50 années qui se sont écoulées, un remarquable progrès de l’enseignement public : ne sommes-nous pas arrivé à 79% de bacheliers, c’est-à-dire un progrès de 20% ? En vérité il faut, en cette matière comme en toutes les autres, inverser le discours : il ne reste plus que 20%, environ, d’élèves à peu près capables de lire et d’écrire correctement le français, et de se représenter l’histoire de France autrement que par le filtre relativiste et mondialiste du néo-historicisme.

Redouter, plus largement, que les pamphlets de Céline ne corrompent la jeunesse, c’est supposer à cette dernière une capacité à lire qu’elle n’a plus. Car Céline n’est pas un écrivain facile, et nullement à la portée de ceux qui, voyous islamistes de banlieue ou petits-bourgeois connectés, ont bénéficié l’enseignement de l’ignorance qui est, selon Michéa, le propre de l’Education nationale. Un état de fait pieusement réfuté, à l’occasion du cinquantenaire de Mai 68, par un magazine officiel qui voit, dans les 50 années qui se sont écoulées, un remarquable progrès de l’enseignement public : ne sommes-nous pas arrivé à 79% de bacheliers, c’est-à-dire un progrès de 20% ? En vérité il faut, en cette matière comme en toutes les autres, inverser le discours : il ne reste plus que 20%, environ, d’élèves à peu près capables de lire et d’écrire correctement le français, et de se représenter l’histoire de France autrement que par le filtre relativiste et mondialiste du néo-historicisme.

Igor Dodon, un président illibéral et continentaliste sous pression

Igor Dodon, un président illibéral et continentaliste sous pression

Donipress rappelle ensuite le « multilatéralisme » de Plahotniuc en matière de corruption :

Donipress rappelle ensuite le « multilatéralisme » de Plahotniuc en matière de corruption :

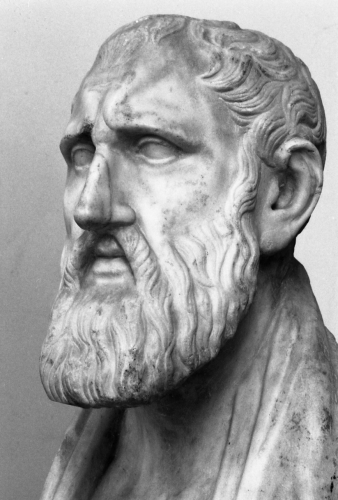

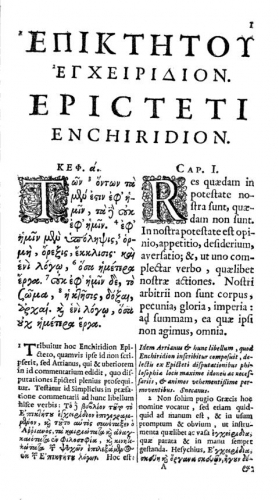

“Show, don’t tell,” besides being good writing advice, is then an important Stoic principle concerning philosophy. One will always be tempted to make a philosophical and political point in order to show off or best another in argument, which of course defeats the whole purpose. Epictetus reiterates the point:

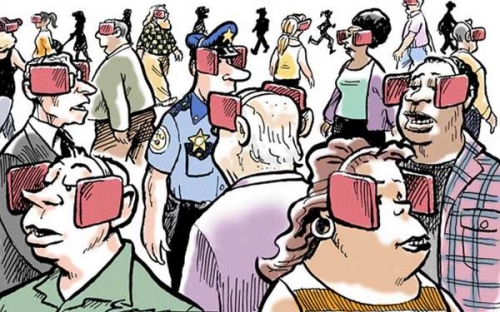

“Show, don’t tell,” besides being good writing advice, is then an important Stoic principle concerning philosophy. One will always be tempted to make a philosophical and political point in order to show off or best another in argument, which of course defeats the whole purpose. Epictetus reiterates the point: The message is clear: the low spiritual and intellectual condition of “normies” is highly contagious, one must exercise the utmost caution. No doubt this bad condition has been severely aggravated and magnified by television and pop culture.

The message is clear: the low spiritual and intellectual condition of “normies” is highly contagious, one must exercise the utmost caution. No doubt this bad condition has been severely aggravated and magnified by television and pop culture.

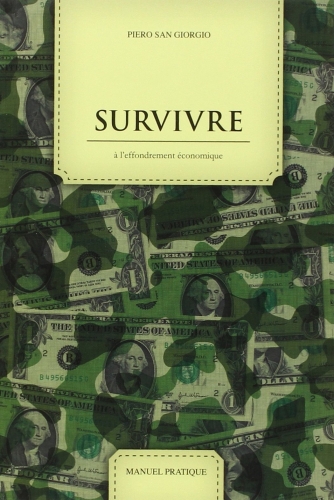

Tout est fait pour le divertissement immédiat : amusement constant, pornographie, drogues. La culture de la consommation nous focalise sur l'avoir au lieu de l'être, sur la possession au lieu des relations, sur les apparences au lieu du bien-être. Cela pousse à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à la concurrence constante. Dans tous les domaines, on se compare toujours au niveau le plus haut, idéalisé, impossible à atteindre. La confusion et la frustration engendrées sont considérables. Résultat : des problèmes comme les maladies mentales, le taux de divorce, l'addiction aux drogues et à d'autres substances, et même les taux de criminalité n'ont fait qu'augmenter partout en Occident depuis les années 1950.

Tout est fait pour le divertissement immédiat : amusement constant, pornographie, drogues. La culture de la consommation nous focalise sur l'avoir au lieu de l'être, sur la possession au lieu des relations, sur les apparences au lieu du bien-être. Cela pousse à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à la concurrence constante. Dans tous les domaines, on se compare toujours au niveau le plus haut, idéalisé, impossible à atteindre. La confusion et la frustration engendrées sont considérables. Résultat : des problèmes comme les maladies mentales, le taux de divorce, l'addiction aux drogues et à d'autres substances, et même les taux de criminalité n'ont fait qu'augmenter partout en Occident depuis les années 1950.

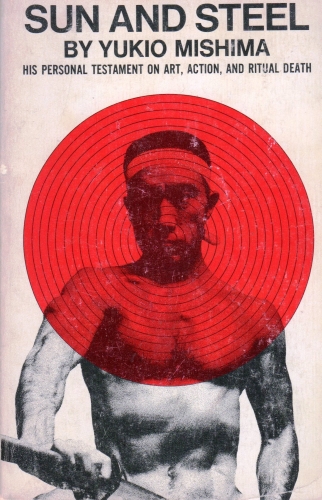

Le terme « bushidô », utilisé en ce sens serait apparue pour la première fois dans le koyo gunkan, la chronique militaire de la province du Kai dirigée par le célèbre clan des Takeda (la chronique a été compilée par Kagenori Obata (1572-1663), le fils d’un imminent stratège du clan à partir de 1615. L’historien japonais Yamamoto Hirofumi (Yamamoto Hirofumi, Nihonjin no kokoro : bushidô nyûmon, Chûkei éditions, Tôkyô, 2006), constata au cours de ses recherches l’absence, à l’époque moderne, de textes formulant une éthique des guerriers qui auraient pu être accessibles et respectées par le plus grand nombre des samouraïs. Mieux, les rares textes, formulant et dégageant une éthique propre aux samouraïs (le Hagakure de Yamamoto Tsunetomo et les écrits de Yamaga Sôkô) tous deux intégrés dans le canon des textes de l’idéologie du bushidô, n’ont eu aucune influence avant le XXe siècle.

Le terme « bushidô », utilisé en ce sens serait apparue pour la première fois dans le koyo gunkan, la chronique militaire de la province du Kai dirigée par le célèbre clan des Takeda (la chronique a été compilée par Kagenori Obata (1572-1663), le fils d’un imminent stratège du clan à partir de 1615. L’historien japonais Yamamoto Hirofumi (Yamamoto Hirofumi, Nihonjin no kokoro : bushidô nyûmon, Chûkei éditions, Tôkyô, 2006), constata au cours de ses recherches l’absence, à l’époque moderne, de textes formulant une éthique des guerriers qui auraient pu être accessibles et respectées par le plus grand nombre des samouraïs. Mieux, les rares textes, formulant et dégageant une éthique propre aux samouraïs (le Hagakure de Yamamoto Tsunetomo et les écrits de Yamaga Sôkô) tous deux intégrés dans le canon des textes de l’idéologie du bushidô, n’ont eu aucune influence avant le XXe siècle.