Gérard Maurice

Professeur des Facultés de Droit

Ex: https://metamag.fr

Quand il n’est pas devant son écran, Thierry M. adore se promener dans la ville. Il va au vidéo-café lorsque son argent de poche le lui permet. Il ne se lasse pas de regarder les panneaux géants de cristaux liquides sur lesquelles s’affichent les publicités les plus folles et qu’on peut voir en plein soleil comme si on était chez soi dans la pénombre devant son écran.

La ville est ainsi jalonnée d’écrans qui scintillent en permanence pour vanter le Coca-cola, les produits Pioneer ou les voitures japonaises. Entre deux publicités passent des clips vidéos, et il n’est pas rare de voir dix ou quinze jeunes assemblées devant ces sucettes géantes.

Lorsqu’on demande à Thierry M. ce qu’il veut plus tard, il répond invariablement : « avoir du temps » Pour quoi faire ? Thierry ne le sait pas, et ne veut pas le savoir, même si au fond de lui une petite voie inquiète lui renvoie l’écho de sa solitude.

Car Thierry vit désespérément seul. Hanté par les images extérieures, il a fini par perdre peu à peu la sienne. Il n’a pas de besoins particuliers : les images lui servent de substitut. Il n’éprouve pas de désir d’échanger avec extérieur : il est l’extérieur.

Deux figures de la société individualiste médiatique peuvent ouvrir mon propos : M. M, cadre commercial et M. Z, le tolérant.

Ses goûts sont ceux du marché corrigé des variations saisonnières, il ne conçoit rien au-delà de son opinion, il ne voit rien au dessus de la cohue du « moi… ».

Tout idéal lui paraît un danger pour la démocratie, toute valeur permanente un frein à la liberté… tout souci de l’avenir une menace envers l’instant présent…

Ce garçon est un échantillon de ce siècle dominé par un système économique, social, mental dont la logique est d’éradiquer le spirituel.

La société occidentale réduit nos désirs à l’horizon matériel, échappent à notre vue non seulement le spirituel, l’âme des choses mais la simple notion commune du bien et du mal.

Or, la fin du XXème siècle et le début du XXIème nous réduit à la matière et au mécanisme.

Elle menace de rendre le XXIème siècle doublement orphelin du spirituel, elle efface la notion d’âme et de désir éternel.

Elle nous installe dans le culte du moment présent, ce qui coupe le mouvement même de la civilisation.

Car est spirituel car possède l’âme, ce qui parvient à échapper à l’absurde et surtout au temps et à son usure, c’est ce qui surmonte la mort de l’individu et celle des civilisations, ces instants d’éternité qui incarnent l’histoire.

Quelles portes ouvrent ces instants d’histoire, le courage et la fraternité ?

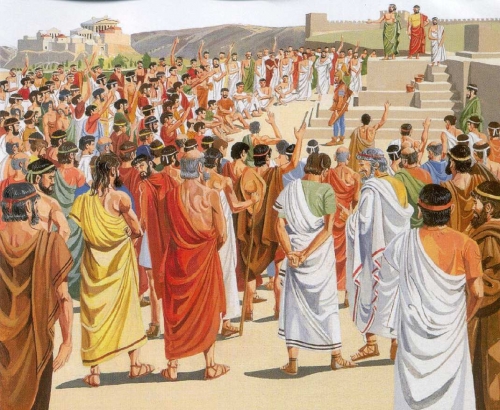

La cité antique organisait ces instants en conjuguant quatre forces : le citoyen / hoplite, la provenance qui structurait l’appartenance, l’éternité / gloire, l’histoire / pérennité.

Il appartenait aux héros d’incarner le génie et le destin de la cité … Ils façonnaient l’histoire et l’exemple : Hector, Achille, Léonidas… toute l’Europe est déjà dans l’Eliade.

A l’évidence, la cité moderne ne conjugue pas les mêmes forces. Histoire / Présentisme, Citoyen / nomade, Provenance / déracinement, Eternité / relativisme

Le résultat est perceptible, il est celui d’une grande déprime, suicide, peur de la mort, angoisse, hédonisme marquent l’espace public. La pub idéologie ne parvient plus à contenir les frustrations (le club Méditerranée).

La France, par son nombre de suicides, arrive dans le peloton de tête des pays européens… ce n’est plus un hasard mais une véritable anomie.

Darkheim écrivait « la vie n’est tolérable que si on lui aperçoit quelque raison d’être, que si elle a un but et qui en vaille la peine. Or l’individu à lui seul n’est pas une fin suffisante ».

Le sens de la voie, pour être véritablement intériorisé par les sujets, doit être envisagé collectivement.

La racine fondamentale de cet effondrement doit être recherché dans l’effritement des rapports communautaires et à la déperdition du bien commune.

Dès lors que les hommes ne peuvent partager un ensemble de valeurs, aucune action collective n’est possible.

Les Grecs avaient eu le sens de l’harmonie, équilibre des contraires et organisaient le chaos.

Le vide contemporain précipite nos concitoyens dans une obsession de survie immédiate. Plus rien ne compte sinon un surcroît de vie.

Une éthique d’auto préservation se met en place, fleurissent alors les différentes techniques d’épanouissement de soi, de la méditation tantrique en passant par le Feng Shi et pour les plus fortunés par le coachting.

L’aspiration dominante est la performance physique et psychologique…

Ce survivalisme, pour reprendre le mot de Christopher Lash, prend racine « dans l’expérience subjective du vide et de l’isolement ».

De son côté Gail Sheehy écrit « l’idéologie actuelle semble un mélange de désir de survie, de volonté de renaissance et de cynisme individuel ».

Cependant ce survivalisme se mue en peur pathologique de la mort.

L’effondrement démographique entraîne de son côté un amenuisement du lien entre générations, tandis que l’absolutisme du présent efface tout sacrifice pour le futur.

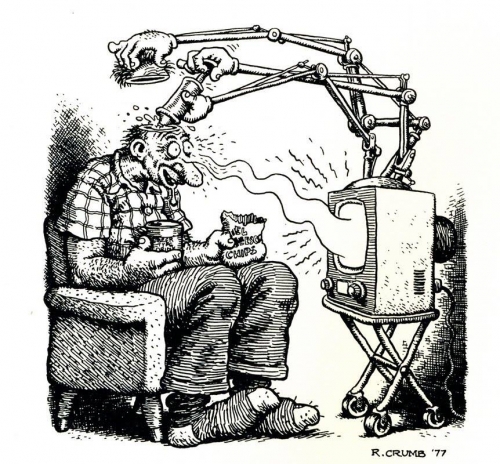

De manière pathétique, la valeur refuge est assurée par une prothèse : la télévision.

Cette grande usine de rêve sert de tout à bon nombre de nos concitoyens qui la subissent en moyenne 4 heures/jour, et qui s’abîment devant ce mur d’images comme les hommes troncs du film de Truffaut : Farenheint 45

Ainsi progressivement le destin de nos cités est dominé par la lute entre deux imaginaires, d’une part celui des machines à rêver avec leur incalculable puissance et d’autre part, ce qui peut exister en face de lui et qui n’est pas autre chose que l’héritage de la noblesse du monde… de l’aristocratie de pensée.

Nos cités sont désormais confrontées à la dictature du présent et aux batailles dans l’imaginaire.

I – LA DICTATURE DU PRÉSENT

La société a adopté les valeurs féminines.

De ce choix témoigne le primat de l’économie (3ème fonction) sur la politique ; le primat de la discussion sur la décision, le déclin de l’autorité au profit du dialogue ; la mise sur la place publique de la vie intime, la survalorisation de la parole de l’enfant, la vogue de l’humanitaire et de la charité médiatique, les problèmes de santé, du paraître, la diffusion des formes rondes, la sacralisation du mariage d’amour, la vague de l’idéologie victimaire, la multiplication des cellules de soutien psychologiques, le développement du marché de l’émotionnel et du compassionnel, une justice qui doit permettre la reconstruction des douleurs et non plus le jugement de la loi, la généralisation des valeurs du marché, de la transparence, de la mixité, du nomadisme, du flux et du reflux.

A une société raide, surplombante, verticale, se substitue une société liquide, de réseaux, de l’indistinction des rôles sociaux.

C’est le gonflement du « moi » et le « fonctionnalisme » qui l’emportent.

La dictature du présent c’est l’hypertrophie de l’intime et de l’utilitarisme.

L’hypertrophie de l’intime se manifeste par le gonflement du « moi » et par le primat de l’économie.

1. Le « moi » devient le centre de tout.

Il se complet dans l’immédiat et l’égolatrie. Le maître mot de l’immédiat, c’est l’urgence ;

Si l’on admet l’idée selon laquelle la temporalité d’une société s’ordonne autour d’un axe présent, passé, avenir, on note aujourd’hui une surcharge du présent au détriment à la fois du passé et de l’avenir.

Dans ce cadre, l’urgence est la traduction sociale de cette surcharge. Le temps est ainsi surchargé d’exigences inscrites dans la seule immédiateté. La montée en puissance du thème de l’urgence renforce la logique économique de l’immédiateté…

De surcroît toutes les politiques d’urgence tendant à se fonder non pas en raison mais en émotion, il en est ainsi du plan de lutte contre le chômage, pour l’emploi, contre les délocalisations, pour le Darfour…

Certes le motif d’action est difficilement récusable, mais son opérationnalité passe par un consensus émotif initial.

Ce traitement, en urgence, ajoute à la compression du temps que la mondialisation induit en termes technologiques et de marché.

Désormais, il ne s’agit plus de gagner de nouveaux espaces, car le monde est atteint dans toutes ses limites, mais il s’agit de gagner du temps.

Le temps devient une valeur marchande en soi. Cette hypertrophie de l’immédiat est accompagnée d’une hypertrophie des intimités.

La tendance au repli sur soi est renforcée par une vive méfiance, de nature paranoïaque, à l’égard de l’autorité et des communautés.

La moindre influence est vécu comme une intrusion insupportable.

C’est pourquoi l’adhésion à des héritages culturels ou à des traditions est jugée aliénante.

En fait, on constate depuis 40 ans un rejet forcené de toutes les figures d’ordre.

Or l’intériorisation de ces figures assurait à l’enfant et à l’adolescent un apprentissage, une assurance et une sécurité.

Le manque d’intériorisation génèrera un défaut de confiance en soi, des angoisses paradoxalement compensées par une survalorisation du moi.

L’individualisme contemporain est lié à un mouvement de frénésie et de « bougisme » porté par une sorte d’égolatrie et un rejet de toute verticalité au tradition.

L’adolescence ou le jeunisme se prolongent indéfiniment tandis que le sens collectif fait défaut.

Selon le mot d’Alain Ehrenberg : « l’individu souffrant a supplanté l’individu conquérant ».

On comprend dans ce cas que la démocratie ne soit plus veuve comme le mode d’expression d’un peuple conscient de son histoire et de son destin mais elle devient une manière individuelle de voir la vie, une façon de brandir nos goûts intimes et de réclamer que la cité nous aide à les satisfaire sans délai.

Le nouvel individu démocratique n’est pas un citoyen ancré dans l’histoire, c’est un consommateur flottant au gré des modes.

Il baigne dans l’impatience.

Son univers est celui de l’instantané commercial, achat sans délai (la pub), émotion minute (la télévision), le zéro distance.

Il se satisfait donc du primat de l’économie, bien plus il l’exige.

2. Cette enflure de l’économie alimente aussi l’hypertrophie de l’intime.

En effet, le primat de l’économie ramène la politique à la gestion des choses et transforme les droits de l’individu en créance économique.

Le totalitarisme économique a débouché sur la marchandisation généralisée, c’est-à-dire sur l’idée que tout ce qui est de l’ordre du désir ou du besoin peut être négocié.

Le modèle normatif devient celui du négociant.

Aristote écrivait « ceux qui croient que chef politique, chef royal, chef de famille, et maître des choses sont une seule et même notion, se trompent. Ils s’imaginent que les diverses formes d’autorité ne diffèrent que par le nombre de ceux qui y sont assujettis. En fait, il existe entre chaque autorité, une différence de nature ».

Marcel Henaff aujourd’hui dit la même chose lorsqu’il énonce « réduire la politique à une tâche de gestion économique, c’est oublier la fonction souveraine de reconnaissance publique des citoyens ».

Il est donc logique que l’individu vive sa relation au politique à travers de simples revendications matérielles, érigeant ses droits en un droit de tirage permanent sur le système conçu comme une sorte d’immense machine à « miam-miam ».

L’hypertrophie du droit au dépend du politique est une autre conséquence de la montée en puissance de la gestion fonctionnelle de l’espace public.

Car la dictature du présent ramenant tout à soi érige le « fonctionnalisme » en huile de rouage du marché.

Le triomphe du « fonctionnalisme » :

Ramener tout phénomène à son utilité ou à sa fonction réduit la cité à un agrégat et le citoyen à l’homme.

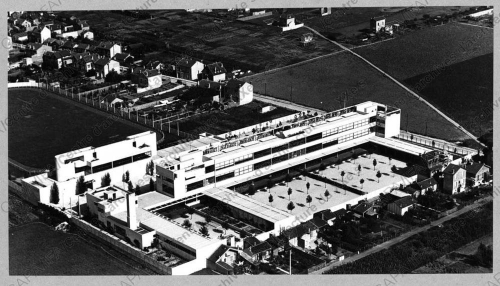

1. Le passage de la cité organique à forts liens communautaires et symboliques, à une cité fonctionnelle et « zonée » a littéralement privé les villes de leur âme.

C’est à coup sûr la charte d’Athènes, inspirée par Le Corbusier, qui a donné le coup de grâce à la cité-histoire.

La Charte d’Athènes introduit une vision mécanique de la ville et de l’urbanisme. Elle a expulsé l’histoire de ses vues, elle a choisi la rentabilité et l’anonymat. Les villes, découpées selon les fonctionnalités marchandes ont créé des lieux au ban qui sont des non villes, même les plus riches n’échappent pas à ce vide. Les nouveaux hameaux, les nouveaux villages n’ont pas plus d’âme… c’est Los angeles sur Seine, le « bonheur si je veux ».

Autrefois, les métiers structuraient la ville.

Le boucher, le tapissier, le boulanger avaient des modes de vie différents. Aujourd’hui, les modes de vie se sont indifférenciés, les quartiers deviennent plus ou moins identiques et on cherche vainement un paysage urbain. A part le centre historique qui pourrait évoquer un destin collectif.

La ville est devenue un pur système d’objets où des individus isolés se meuvent dans toutes les directions sans autre but que les flux de consommation et du spectacle.

A la communauté d’appartenance et d’histoire succède une communauté d’inquiétude et de mécontentement.

Ces barbaries à visage urbain où triomphent les tribus urbaines constituées de zombies acculturés, ayant pour modèles les noirs américains des ghettos de Los angeles, concourent à la destruction du politique qui a tenté désespérément de retourner à la base selon un principe illusoire « connaître au mieux et au plus près ce que veulent les gens ».

En réalité le remède est pire car l’action politique se trouve réduite à une société de services, ce qui conduit à exacerber les demandes individuelles au détriment du bien commun.

Le culte excessif de la proximité détruit l’intérêt général et favorise des réponses en forme de catalogue à la Prévert.

En réalité, ce qui se profile derrière tout cela c’est la destruction des distances symboliques.

Les petites phrases remplacent les discours… le débat sur les finalités a disparu, il n’y a plus de citoyens mais des activités citoyennes relevant de la morale.

2. Ici l’homme supplante le citoyen.

Il est pris en charge par le système qui affiche plusieurs figures : le politico technocrate, le gentil présentateur de télévision, le publicitaire.

Toutes concourent à lui décrire les mérites, de l’homme fonctionnel parfait, bronzé et ouvert.

Même Jacques Attali prophétise que la frontière s’amenuisera entre la personne et l’artefact, entre la vie sacrée et la vie utilitaire.

Tout cela doit déboucher sur un être « sans père, ni mère, sans antécédents, ni descendants, sans racine ni postérité, un nomade absolu ».

Nomade par la mentalité acquise, marquée par l’éphémère et l’inconséquence.

Dans son dernier ouvrage, il précise le contour de ce nomade qui sera un transhumain, citoyen planétaire.

Décidemment un nihilisme à peine déguisée habite le microscome.

C’set pourquoi le destin de nos cités assujetti par la dictature du présent, se jouera au cours d’une bataille dans l’imaginaire, parce que c’est là que se forgent et s’apprécient les représentants du monde.

II – LA BATAILLE DANS L’IMAGINAIRE

S’il est vrai que l’homme, animal culturel, ne vit pas le monde en direct, mais se le représente, à travers une grille d’interprétation dont la structure dépend de la culture de chaque peuple voire, des ensembles géoculturels, alors la bataille dans l’imaginaire relève de l’ordre du symbole.

A cette dictature du présent, de l’immédiat, de l’anonymat, du nomadisme, de la consommation de masse, de l’amnésie et du bonheur matériel à tout prix, que répondre si ce n’est d’invoquer non pas la fin de l’histoire mais le sursaut de l’histoire, d’y ajouter une volonté de différence, d’identité qui puisse interrompre un mouvement sans sens.

Le sursaut de l’histoire implique que soient « réunies certaines conditions et que soit affichées une ambition ».

Malraux, en 1965, dans un discours à l’Assemblée nationale, avait proféré des phrases terribles : « le futur sera dominé par l’Empire global, celui de l’audiovisuel, grande usine à rêve ».

Or nous sommes une civilisation qui devient vulnérable dans ses rêves car la technologie de l’image permet aux anciens domaines sinistres, ceux du sexe et du sang, de l’emporter sur le sacré et la mémoire.

Il ajoutera : « les dieux sont morts mais les diables sont biens vivants…. »

Le préalable à tout sursaut est donc de réintroduire de la perspective, de la distance, de l’histoire…

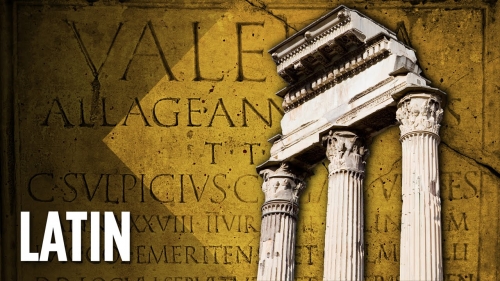

Enseigner à nouveau, voire en rendre une obligatoire, les langues anciennes dites inutiles, c’est en réalité réintroduire 4000 ans dans la mémoire des enfants qui se verront ainsi héritiers et non plus éphémères estomacs sur pattes.

A la société médiatique guidée par les lois de l’émotion, de la séduction, de la mode, de l’insignifiance, du gnan-gnan, il faut non pas opposer mais exiger en parallèle le retour de la démocratie originale, la démocratie directe.

Nous assistons à l’épuisement d’un modèle d’autorité surplombante où la décision est concentrée dans les mains d’un pouvoir d’en haut où le média est auto instrumentalisé pour légitimer le rôle d’un petit groupe d’hommes et de femmes en état de connivence.

Certes la démocratie directe, forme originelle de la démocratie, peut difficilement s’exercer sur un vaste territoire.

Toutefois cette remarque n’est pas rédhibitoire, car cette demande de démocratie directe que d’aucuns appellent démocratie participative, passe par un renforcement du local et de la mise en œuvre du principe de subsidiarité.

Il ne s’agit pas de faire participer des associations spontanées, sorte de quasi néo-soviets ou de jury populaires ; il faut rendre à chaque échelon des appartenances le droit de gérer en direct ce qui le concerne.

Rien n’interdit un mixage entre la démocratie directe et la démocratie représentative, il suffit de laisser à la première le droit de s’introduire dans le débat parlementaire ou d’assemblée locale par un droit d’initiative référendaire.

Quant au principe de subsidiarité, il s’inscrit naturellement dans une écriture politique fédérale.

Au fond la mondialisation, comme l’internationalisme de Jaurès, donne envie de plus de patrie charnelle pour mieux soutenir ceux des nôtres qui doivent guerroyer sur les fronts mouvants du marché.

Les conditions réunies permettent de bâtir une nouvelle ambition.

Cette ambition doit s’appuyer sur deux leviers, d’une part le retour de la liberté des anciens, d’autre part un choix holistique.

Benjamin Constant avait revendiqué le droit d’intimité contre le droit de participer à la vie de la cité.

Dans l’Antiquité, la liberté s’atteignait d’abord par la participation active et constante des citoyens à la vie publique.

Or pour les théoriciens libéraux, la liberté se conquiert dans la sphère privée, ce qui signifie que la liberté n’est plus ce que permet la politique mais ce qui lui est soustrait.

En d’autres termes, la liberté réside dans la garantie d’échapper à la sphère publique.

Elle ne relève plus de l’essence politique mais de l’existence personnelle.

Redonner aux citoyens le goût de privilégier l’espace public, c’est à tout coup les sortir d’une relation nécessairement mutilante car pour l’heure elle consiste à émettre des demandes dont la satisfaction ne peut être qu’aléatoire ou destructrice de l’intérêt général.

Cet espace public peut être approché par des individus comme par des communautés si par ailleurs on insiste sur le mode holistique.

Ce mode valorise la communauté et ne laisse plus l’individu seul et solitaire.

Le monde traditionnel ne livrait pas les personnes à elles-mêmes, les vieillards étaient pris en charge par les jeunes, les parents aidaient les enfants, la famille était une souche, l’honneur et l’hospitalité, le fondement de la relation sociale.

C’était l’application naturelle du don et du contre don, distinct du principe de l’échange.

Il faut l’avouer, il existe plus de pratiques sociales de ce type parmi les populations immigrées, ou encore dans les terres latines ou villageoises celtes que dans la ville de Paris où la canicule a fait plus de ravages qu’ailleurs.

Bref engager la bataille dans l’imaginaire, c’est engager dans le discours et la pratique sociale, le combat pour les appartenances.

Cette reconquête des appartenances ouvrir le débat sur l’identité comme fondement de l’âme de la cité, mais c’est aussi réintroduire une volonté pour le futur.

La demande d’identité est une demande antimoderne dans la mesure où la modernité n’a pas cessé d’étendre l’indistinction.

Le déblocage de l’histoire passe par l’écriture de nouvelles histoires, car l’identité n’est pas une substance mais une réalité dynamique qui réintroduit du temps.

D’ailleurs, les revendications identitaires fleurissent de toutes parts car elle dénonce cette injustice qui est le déni de reconnaissance des identités.

A l’exigence quantitative de redistribution des ressources se substitue l’exigence qualitative de la reconnaissance des appartenances.

L’identitarisme peut aboutir au meilleur comme au pire, il ne faut pas enfermer l’identité dans une forteresse, mais en faire un levier de connaissance de l’Autre qui n’a pas vocation à être un même.

Car comme l’a écrit Claude Imbert, « notre identité est atteinte par l’effondrement du civisme, par l’appauvrissement de la langue mais surtout par une homogénéisation technico-économique du monde qui généralise le non sens et qui rend chaque jour les hommes plus étrangers ».

Retrouver le sens du bien commun concourent à la singularité de la communauté et donc évite le repli sur soi.

Cette reconquête des appartenances permet enfin de réintroduire du futur, car retrouver sa mémoire c’est aussi rompre avec le présent et réenclencher la dynamique du passé, présent, futur.

En fait, le recours à l’histoire des appartenances n’est pas neutre, il permet aux acteurs de se reconnaître dans le passé et de se projeter pour dans le futur de pérennité et de destin.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Mais il existe un exemple très connu de « publicité mensongère » : la « Deutsche Bank ». Beaucoup de gens – peut-être même certains ici dans l’auditoire – pensent que c’est notre banque nationale. En raison de son nom. Cela semble presque aussi stable et fiable qu’une « horloge suisse ». Mais la « Deutsche Bank » est une banque privée ordinaire, fortement impliquée dans des projets de spéculation hyper-capitalistes de Wall Street, une institution financière mondialiste où le mot « allemand » n’est qu’une marque. Notre banque nationale est la « Bundesbank » – « banque fédérale ». Bien sûr, « Bundesbank » semble moins attrayant que « Deutsche Bank ». Mais c’est exactement l’essence de la « publicité mensongère ».

Mais il existe un exemple très connu de « publicité mensongère » : la « Deutsche Bank ». Beaucoup de gens – peut-être même certains ici dans l’auditoire – pensent que c’est notre banque nationale. En raison de son nom. Cela semble presque aussi stable et fiable qu’une « horloge suisse ». Mais la « Deutsche Bank » est une banque privée ordinaire, fortement impliquée dans des projets de spéculation hyper-capitalistes de Wall Street, une institution financière mondialiste où le mot « allemand » n’est qu’une marque. Notre banque nationale est la « Bundesbank » – « banque fédérale ». Bien sûr, « Bundesbank » semble moins attrayant que « Deutsche Bank ». Mais c’est exactement l’essence de la « publicité mensongère ». Mais l’un sans l’autre ne fonctionnera pas à la fin. Le système de l’économie virtuelle va de pair avec le système de désintégration des sociétés. Le marché libre vient avec la société ouverte et vice versa.

Mais l’un sans l’autre ne fonctionnera pas à la fin. Le système de l’économie virtuelle va de pair avec le système de désintégration des sociétés. Le marché libre vient avec la société ouverte et vice versa.

There is a lot of wisdom here. At the very least, it leads one to ask questions: What is the role of a young man with regard to the fitness and well-being of the species? What is the role of a young woman? What is the role of a European in a context of decline? And so on. Stoicism represents one powerful way in which postmodern Westerners, conquered by liberalism, can learn to stop being so frivolous, narcissistic, and selfish, and begin living our lives in a mindful and communitarian fashion.

There is a lot of wisdom here. At the very least, it leads one to ask questions: What is the role of a young man with regard to the fitness and well-being of the species? What is the role of a young woman? What is the role of a European in a context of decline? And so on. Stoicism represents one powerful way in which postmodern Westerners, conquered by liberalism, can learn to stop being so frivolous, narcissistic, and selfish, and begin living our lives in a mindful and communitarian fashion.

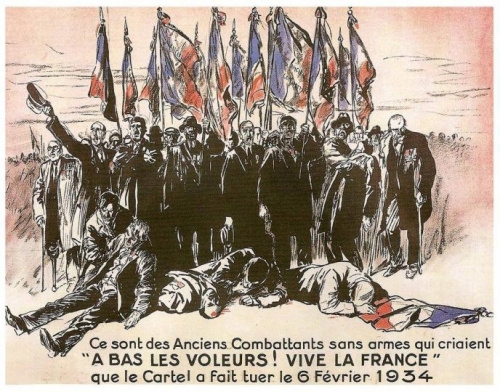

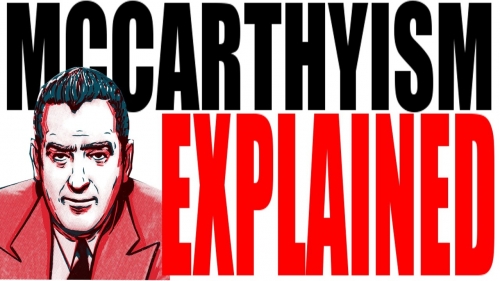

» La HUAC avait été mise en place à la Chambre des Représentants en 1934

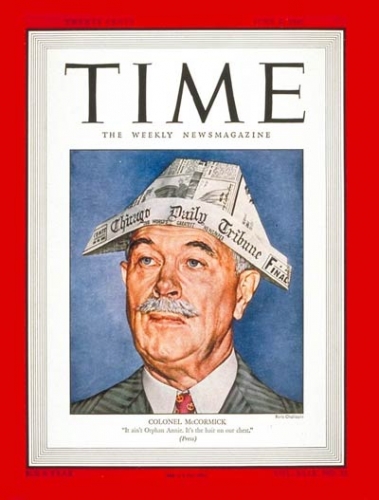

» La HUAC avait été mise en place à la Chambre des Représentants en 1934  » Ce n'était que la plus visible des mesures répressives qui furent prises lors de la “Brown Scare” et qui furent ensuite réutilisées lors de la “Red Scare”. Il s’agissait d’un simple ajustement suivant le tournant de la politique étrangère américaine et un changement ultérieur de l'opinion publique américaine. Le FBI avait infiltré des groupes comme le Comité America First qui s'opposait à l'entrée des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, il avait mis sur écoutes des dirigeants conservateurs tel que le directeur du Chicago Tribune Robert McCormick ; il suffisait alors de réorienter toutes ces procédures vers les cibles de gauche. Mais rappelez-vous l’essentiel : c’est la gauche qui lança tout cela et fit mettre en place la répression dans toute son ampleur, alors qu’elle tenait le fouet.

» Ce n'était que la plus visible des mesures répressives qui furent prises lors de la “Brown Scare” et qui furent ensuite réutilisées lors de la “Red Scare”. Il s’agissait d’un simple ajustement suivant le tournant de la politique étrangère américaine et un changement ultérieur de l'opinion publique américaine. Le FBI avait infiltré des groupes comme le Comité America First qui s'opposait à l'entrée des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, il avait mis sur écoutes des dirigeants conservateurs tel que le directeur du Chicago Tribune Robert McCormick ; il suffisait alors de réorienter toutes ces procédures vers les cibles de gauche. Mais rappelez-vous l’essentiel : c’est la gauche qui lança tout cela et fit mettre en place la répression dans toute son ampleur, alors qu’elle tenait le fouet. (D’un autre côté, Roosevelt, qui était d’abord un politicien roué assez éloigné de l’image idéalisée qu’on en fit et qui persiste, s’opposait aux tentatives légales d’avancement trop affirmé de la gauche radicale, comme par exemple lorsqu’il sabota indirectement la campagne de l’écrivain

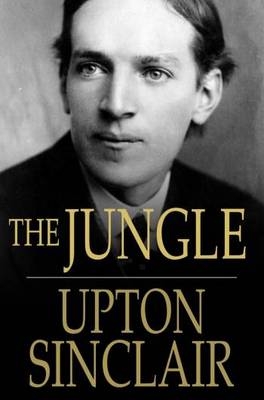

(D’un autre côté, Roosevelt, qui était d’abord un politicien roué assez éloigné de l’image idéalisée qu’on en fit et qui persiste, s’opposait aux tentatives légales d’avancement trop affirmé de la gauche radicale, comme par exemple lorsqu’il sabota indirectement la campagne de l’écrivain

The nineteenth-century French historian Fustel de Coulanges memorably showed, in his La Cité antique, the fundamental role which the religion had in shaping the laws, families, and very statehood of Greek and Roman societies. The ancient family and state were presided over by fathers also playing the role of priests. Participation in the religion defined who was a member of the community, whether familial or political, what were the inviolable sacred spaces were (the household, the city, the federal sanctuary), what were the duties of each, and who were the ancestors and gods one had to live up to. The religious-familial-political community – all the associated sentiments reinforcing one another in wondrous harmony – and its rules were constantly reinforced by regular and mandatory ritualistic activity featuring sacrifices, a set calendar, festivals, and so on. Coulanges says:

The nineteenth-century French historian Fustel de Coulanges memorably showed, in his La Cité antique, the fundamental role which the religion had in shaping the laws, families, and very statehood of Greek and Roman societies. The ancient family and state were presided over by fathers also playing the role of priests. Participation in the religion defined who was a member of the community, whether familial or political, what were the inviolable sacred spaces were (the household, the city, the federal sanctuary), what were the duties of each, and who were the ancestors and gods one had to live up to. The religious-familial-political community – all the associated sentiments reinforcing one another in wondrous harmony – and its rules were constantly reinforced by regular and mandatory ritualistic activity featuring sacrifices, a set calendar, festivals, and so on. Coulanges says: We are shocked to see, throughout Greco-Roman history, government and even military business being significantly affected by apparently trivial “omens” such as the weather, the entrails of animals, the flight of birds, dreams, sneezes, the inscrutable sayings of the oracles, to not speak of more significant events such as earthquakes and eclipses. All these were interpreted not as chance occurrences but as manifestations of divine will.

We are shocked to see, throughout Greco-Roman history, government and even military business being significantly affected by apparently trivial “omens” such as the weather, the entrails of animals, the flight of birds, dreams, sneezes, the inscrutable sayings of the oracles, to not speak of more significant events such as earthquakes and eclipses. All these were interpreted not as chance occurrences but as manifestations of divine will. Plutarch, in his Life of Lycurgus, attributes a similar role to religious ritual in promoting hope and courage (my emphasis):

Plutarch, in his Life of Lycurgus, attributes a similar role to religious ritual in promoting hope and courage (my emphasis):

Ma réponse sera : le monde conduit par l’économie est le vieux monde. Nous ne regardons pas seulement l’échec misérable des institutions de

Ma réponse sera : le monde conduit par l’économie est le vieux monde. Nous ne regardons pas seulement l’échec misérable des institutions de  Laissez-moi dire quelques mots sur chaque question.

Laissez-moi dire quelques mots sur chaque question. La deuxième hypothèse est que toute société humaine dans le monde entier est à la recherche de développement. C’est aussi un mensonge. En fait, la plupart des communautés indigènes et des confessions religieuses sont organisées contre le développement ; elles n’ont pas de place pour une telle chose dans leur communauté. Près de chez moi, sur la côte ouest de Madagascar, ils brûlent la maison de quiconque devient riche, pour le garder dans la communauté. Ils comprennent très bien que l’argent est le grand fossé entre les êtres humains, et l’économie de marché, la fin des communs. Le fait n’est pas qu’ils sont incapables de se développer eux-mêmes ; la vérité est que, en tant que communauté, ils refusent l’individualisme lié au développement économique. Ils préfèrent leur communauté au droit illimité de rompre avec elle et avec la nature elle-même. La phrase qu’ils préfèrent est « Mieux vaux une touche de fihavanana (le bien-être collectif) qu’une tonne d’or ». Pour le bien de la croissance, ce que nous appelons le développement, c’est la rupture de ces communautés contre leur volonté et la fin de leur bien-être collectif pour les fausses promesses d’un accomplissement individuel. Sous le faux drapeau de la liberté, pour le commerce et l’argent, les Occidentaux l’ont fait à plusieurs reprises, de la rupture du Japon par le

La deuxième hypothèse est que toute société humaine dans le monde entier est à la recherche de développement. C’est aussi un mensonge. En fait, la plupart des communautés indigènes et des confessions religieuses sont organisées contre le développement ; elles n’ont pas de place pour une telle chose dans leur communauté. Près de chez moi, sur la côte ouest de Madagascar, ils brûlent la maison de quiconque devient riche, pour le garder dans la communauté. Ils comprennent très bien que l’argent est le grand fossé entre les êtres humains, et l’économie de marché, la fin des communs. Le fait n’est pas qu’ils sont incapables de se développer eux-mêmes ; la vérité est que, en tant que communauté, ils refusent l’individualisme lié au développement économique. Ils préfèrent leur communauté au droit illimité de rompre avec elle et avec la nature elle-même. La phrase qu’ils préfèrent est « Mieux vaux une touche de fihavanana (le bien-être collectif) qu’une tonne d’or ». Pour le bien de la croissance, ce que nous appelons le développement, c’est la rupture de ces communautés contre leur volonté et la fin de leur bien-être collectif pour les fausses promesses d’un accomplissement individuel. Sous le faux drapeau de la liberté, pour le commerce et l’argent, les Occidentaux l’ont fait à plusieurs reprises, de la rupture du Japon par le  En disant cela, nous sommes proches du grand secret caché derrière la scène ; nous sommes confrontés à la fin des systèmes libéraux tels que nous les connaissions.

En disant cela, nous sommes proches du grand secret caché derrière la scène ; nous sommes confrontés à la fin des systèmes libéraux tels que nous les connaissions. Les biens communs, ou les communs, ne cadrent pas bien avec le libre-échange, la libre circulation des capitaux, les privatisations de masse et l’hypothèse de base que tout est à vendre ; la terre, l’eau douce, l’air et les êtres humains. En fait, le libre-échange et les marchés mondiaux sont les pires ennemis des communs. La grande ouverture des dernières communautés vivant sur elles-mêmes est une condamnation à mort. Bienvenue à la réinvention de l’esclavage par ces apôtres des migrations de masse et des frontières ouvertes ! Je n’ai aucun doute à ce sujet ; une grande partie de ce que nous appelons « développement » et « aide internationale » sera bientôt considérée comme un crime contre l’humanité – l’effondrement des biens communs pour le bénéfice des entreprises mondialisées et des intérêts privés. Et le mouvement des « no borders » sera également considéré comme une manière subtile d’utiliser le travail forcé et embaucher des esclaves avec un double avantage : premièrement, faire le bien avec le sentiment d’être d’une qualité morale supérieure, deuxièmement, faire du bien à la

Les biens communs, ou les communs, ne cadrent pas bien avec le libre-échange, la libre circulation des capitaux, les privatisations de masse et l’hypothèse de base que tout est à vendre ; la terre, l’eau douce, l’air et les êtres humains. En fait, le libre-échange et les marchés mondiaux sont les pires ennemis des communs. La grande ouverture des dernières communautés vivant sur elles-mêmes est une condamnation à mort. Bienvenue à la réinvention de l’esclavage par ces apôtres des migrations de masse et des frontières ouvertes ! Je n’ai aucun doute à ce sujet ; une grande partie de ce que nous appelons « développement » et « aide internationale » sera bientôt considérée comme un crime contre l’humanité – l’effondrement des biens communs pour le bénéfice des entreprises mondialisées et des intérêts privés. Et le mouvement des « no borders » sera également considéré comme une manière subtile d’utiliser le travail forcé et embaucher des esclaves avec un double avantage : premièrement, faire le bien avec le sentiment d’être d’une qualité morale supérieure, deuxièmement, faire du bien à la

Rarely will anyone form their own thought or choose different than what they are told. In fact, if you do not make decisions and intentions, someone else will do it for you. You know this from your own life: If your spouse asks you where you want to go for dinner and you don’t really have any specific preference, then they will decide where to go. The same applies on a mass-scale.

Rarely will anyone form their own thought or choose different than what they are told. In fact, if you do not make decisions and intentions, someone else will do it for you. You know this from your own life: If your spouse asks you where you want to go for dinner and you don’t really have any specific preference, then they will decide where to go. The same applies on a mass-scale. A recent movie The Nightcrawler (starring Jake Gyllenhaal) exposes the juvenile and sadistic mindset of some sections of modern “journalism.” No doubt, the last decade has seen a rise in terrorist attacks all over the world. And while these are horrific, they are still actually just localised events, pinpointed at certain buildings with a limited amount of people. They are not nearly as bad as the nation-to-nation all-out-wars we’ve had in decades before that.

A recent movie The Nightcrawler (starring Jake Gyllenhaal) exposes the juvenile and sadistic mindset of some sections of modern “journalism.” No doubt, the last decade has seen a rise in terrorist attacks all over the world. And while these are horrific, they are still actually just localised events, pinpointed at certain buildings with a limited amount of people. They are not nearly as bad as the nation-to-nation all-out-wars we’ve had in decades before that.

« Ce monde est dérisoire, mais il a mis fin à la possibilité de dire à quel point il est dérisoire ; du moins s’y efforce-t-il, et de bons apôtres se demandent aujourd’hui si l’humour n’a pas tout simplement fait son temps, si on a encore besoin de lui, etc. Ce qui n’est d’ailleurs pas si bête, car le rire, le rire en tant qu’art, n’a en Europe que quelques siècles d’existence derrière lui (il commence avec Rabelais), et il est fort possible que le conformisme tout à fait neuf mais d’une puissance inégalée qui lui mène la guerre (tout en semblant le favoriser sous les diverses formes bidons du fun, du déjanté, etc.) ait en fin de compte raison de lui. En attendant, mon objet étant les civilisations occidentales, et particulièrement la française, qui me semble exemplaire par son marasme extrême, par les contradictions qui l’écrasent, et en même temps par cette bonne volonté qu’elle manifeste, cette bonne volonté typiquement et globalement provinciale de s’enfoncer encore plus vite et plus irrémédiablement que les autres dans le suicide moderne, je crois que le rire peut lui apporter un éclairage fracassant. »

« Ce monde est dérisoire, mais il a mis fin à la possibilité de dire à quel point il est dérisoire ; du moins s’y efforce-t-il, et de bons apôtres se demandent aujourd’hui si l’humour n’a pas tout simplement fait son temps, si on a encore besoin de lui, etc. Ce qui n’est d’ailleurs pas si bête, car le rire, le rire en tant qu’art, n’a en Europe que quelques siècles d’existence derrière lui (il commence avec Rabelais), et il est fort possible que le conformisme tout à fait neuf mais d’une puissance inégalée qui lui mène la guerre (tout en semblant le favoriser sous les diverses formes bidons du fun, du déjanté, etc.) ait en fin de compte raison de lui. En attendant, mon objet étant les civilisations occidentales, et particulièrement la française, qui me semble exemplaire par son marasme extrême, par les contradictions qui l’écrasent, et en même temps par cette bonne volonté qu’elle manifeste, cette bonne volonté typiquement et globalement provinciale de s’enfoncer encore plus vite et plus irrémédiablement que les autres dans le suicide moderne, je crois que le rire peut lui apporter un éclairage fracassant. » « Festivus festivus, qui vient après Homo festivus comme Sapiens sapiens succède à Homo sapiens, est l’individu qui festive qu’il festive : c’est le moderne de la nouvelle génération, dont la métamorphose est presque totalement achevée, qui a presque tout oublié du passé (de toute façon criminel à ses yeux) de l’humanité, qui est déjà pour ainsi dire génétiquement modifié sans même besoin de faire appel à des bricolages techniques comme on nous en promet, qui est tellement poli, épuré jusqu’à l’os, qu’il en est translucide, déjà clone de lui-même sans avoir besoin de clonage, nettoyé sous toutes les coutures, débarrassé de toute extériorité comme de toute transcendance, jumeau de lui-même jusque dans son nom. »

« Festivus festivus, qui vient après Homo festivus comme Sapiens sapiens succède à Homo sapiens, est l’individu qui festive qu’il festive : c’est le moderne de la nouvelle génération, dont la métamorphose est presque totalement achevée, qui a presque tout oublié du passé (de toute façon criminel à ses yeux) de l’humanité, qui est déjà pour ainsi dire génétiquement modifié sans même besoin de faire appel à des bricolages techniques comme on nous en promet, qui est tellement poli, épuré jusqu’à l’os, qu’il en est translucide, déjà clone de lui-même sans avoir besoin de clonage, nettoyé sous toutes les coutures, débarrassé de toute extériorité comme de toute transcendance, jumeau de lui-même jusque dans son nom. » « Dans le nouveau monde, on ne retrouve plus trace du Mal qu’à travers l’interminable procès qui lui est intenté, à la fois en tant que Mal historique (le passé est un chapelet de crimes qu’il convient de ré-instruire sans cesse pour se faire mousser sans risque) et en tant que Mal actuel postiche. »

« Dans le nouveau monde, on ne retrouve plus trace du Mal qu’à travers l’interminable procès qui lui est intenté, à la fois en tant que Mal historique (le passé est un chapelet de crimes qu’il convient de ré-instruire sans cesse pour se faire mousser sans risque) et en tant que Mal actuel postiche. » « …pour en revenir à cette solitude sexuelle d’Homo festivus, qui contient tous les autres traits que vous énumérez, elle ne peut être comprise que comme l’aboutissement de la prétendue libération sexuelle d’il y a trente ans, laquelle n’a servi qu’à faire monter en puissance le pouvoir féminin et à révéler ce que personne au fond n’ignorait (notamment grâce aux romans du passé), à savoir que les femmes ne voulaient pas du sexuel, n’en avaient jamais voulu, mais qu’elles en voulaient dès lors que le sexuel devenait objet d’exhibition, donc de social, donc d’anti-sexuel. »

« …pour en revenir à cette solitude sexuelle d’Homo festivus, qui contient tous les autres traits que vous énumérez, elle ne peut être comprise que comme l’aboutissement de la prétendue libération sexuelle d’il y a trente ans, laquelle n’a servi qu’à faire monter en puissance le pouvoir féminin et à révéler ce que personne au fond n’ignorait (notamment grâce aux romans du passé), à savoir que les femmes ne voulaient pas du sexuel, n’en avaient jamais voulu, mais qu’elles en voulaient dès lors que le sexuel devenait objet d’exhibition, donc de social, donc d’anti-sexuel. »

Era il 5 giugno del 1894 quando un bimbo dagli occhi curiosi e le mani sempre pronte ad afferrare ciò che incontrava sul suo cammino nasceva in un confortevole appartamento di Macerata. Oggi la targa che ricorda la sua persona si trova in corso Cavour ed è facilmente visibile, tuttavia sono in molti ad avere ricordi di un adolescente di via Crispi originale, poco avvezzo a far amicizia, sempre immerso in letture e passeggiate tra le rovine storiche, che aveva attirato l'attenzione su di sé poiché spesso, durante il freddo inverno dell'entroterra marchigiano, usciva in balcone a dorso nudo e si cimentava in difficilissimi esercizi di yoga. Nessuno poteva immaginare che la città di Macerata sarebbe arrivata in un futuro non troppo lontano a dedicargli persino una via e una sede didattica a

Era il 5 giugno del 1894 quando un bimbo dagli occhi curiosi e le mani sempre pronte ad afferrare ciò che incontrava sul suo cammino nasceva in un confortevole appartamento di Macerata. Oggi la targa che ricorda la sua persona si trova in corso Cavour ed è facilmente visibile, tuttavia sono in molti ad avere ricordi di un adolescente di via Crispi originale, poco avvezzo a far amicizia, sempre immerso in letture e passeggiate tra le rovine storiche, che aveva attirato l'attenzione su di sé poiché spesso, durante il freddo inverno dell'entroterra marchigiano, usciva in balcone a dorso nudo e si cimentava in difficilissimi esercizi di yoga. Nessuno poteva immaginare che la città di Macerata sarebbe arrivata in un futuro non troppo lontano a dedicargli persino una via e una sede didattica a  Giuseppe strinse la cinghia che teneva incollati tra loro gli antichi libri e sorrise compiaciuto. Era giunto il momento di lasciare Lhasa dopo che, non molto tempo prima, era davvero riuscito a farsi ammettere – unico uomo di tutta la spedizione – sfruttando una motivazione assai semplice: era buddista. Lo era diventato, in effetti, durante la precedente visita al Tibet nel 1935 grazie all'iniziazione dell'abate di Sakya Ngawang Thutob Wangdrag. Lo raccontò lui stesso nel libro Santi e briganti nel Tibet ignoto, esplicitando anche la convinzione di essere stato un tibetano e di essersi reincarnato nei panni di un esploratore per dare voce e lustro alla cultura di un popolo in continuo pericolo, ancora troppo ignoto al resto dell'umanità. Ed era proprio per questo motivo che Tucci, in quella soleggiata giornata dall'aria frizzantina proveniente dalle vette che si estendevano intorno a lui in lontananza, non aveva nessuna intenzione di restituire l'opera costituita da ben 108 volumi preziosi e di inestimabile valore che il Dalai Lama

Giuseppe strinse la cinghia che teneva incollati tra loro gli antichi libri e sorrise compiaciuto. Era giunto il momento di lasciare Lhasa dopo che, non molto tempo prima, era davvero riuscito a farsi ammettere – unico uomo di tutta la spedizione – sfruttando una motivazione assai semplice: era buddista. Lo era diventato, in effetti, durante la precedente visita al Tibet nel 1935 grazie all'iniziazione dell'abate di Sakya Ngawang Thutob Wangdrag. Lo raccontò lui stesso nel libro Santi e briganti nel Tibet ignoto, esplicitando anche la convinzione di essere stato un tibetano e di essersi reincarnato nei panni di un esploratore per dare voce e lustro alla cultura di un popolo in continuo pericolo, ancora troppo ignoto al resto dell'umanità. Ed era proprio per questo motivo che Tucci, in quella soleggiata giornata dall'aria frizzantina proveniente dalle vette che si estendevano intorno a lui in lontananza, non aveva nessuna intenzione di restituire l'opera costituita da ben 108 volumi preziosi e di inestimabile valore che il Dalai Lama  Sebbene Giuseppe Tucci sia oggi considerato unanimamente il più importante tibetologo del mondo e un esploratore, orientalista, professore e storico delle religioni di livello internazionale – contando le numerose università straniere e italiane in cui insegnò, o le prestigiose onorificenze ricevute – la sua figura resta tuttora avvolta nel mistero e nella discrezione. Acclamato nonché profondamente stimato all'estero, Tucci seppe sfruttare anche nel suo paese i legami politici e istituzionali che la sua immensa cultura gli aveva procurato; tuttavia, mai si piegò ai lustri del successo, ai salotti letterari e alla sete di visibilità, restando così un personaggio ben poco noto se si pensa all'estremo carisma che seppe emanare in vita, ma soprattutto alle incredibili missioni che svolse, degne di un'incomparabile genialità.

Sebbene Giuseppe Tucci sia oggi considerato unanimamente il più importante tibetologo del mondo e un esploratore, orientalista, professore e storico delle religioni di livello internazionale – contando le numerose università straniere e italiane in cui insegnò, o le prestigiose onorificenze ricevute – la sua figura resta tuttora avvolta nel mistero e nella discrezione. Acclamato nonché profondamente stimato all'estero, Tucci seppe sfruttare anche nel suo paese i legami politici e istituzionali che la sua immensa cultura gli aveva procurato; tuttavia, mai si piegò ai lustri del successo, ai salotti letterari e alla sete di visibilità, restando così un personaggio ben poco noto se si pensa all'estremo carisma che seppe emanare in vita, ma soprattutto alle incredibili missioni che svolse, degne di un'incomparabile genialità.

Effets

Effets

Rien n’est moins sûr. Depuis des décennies, des politiciens de tous bords se succèdent au pouvoir sans que le pays ralentisse sa course vers le précipice. Tous n’étaient pas corrompus, apatrides ou incompétents. Marie-France Garaud, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Buisson, Henri Guaino, pour n’en citer que quelques uns, ont côtoyé de très près le sommet de l’Etat. Ils ont parfois montré une certaine lucidité quant au chemin sans issue qu’empruntait le pays. Ils n’ont pourtant pas réussi à l’en détourner. En fait, on le voit avec Trump aux Etats-Unis, même un président doit situer son action politique à l’intérieur du cadre idéologique fixé par le régime en place. Car ce qui compte n’est pas la personnalité qui gouverne mais la latitude que lui laisse le système politique, à savoir, pour ce qui nous concerne, la République. Permettez-moi une comparaison :

Rien n’est moins sûr. Depuis des décennies, des politiciens de tous bords se succèdent au pouvoir sans que le pays ralentisse sa course vers le précipice. Tous n’étaient pas corrompus, apatrides ou incompétents. Marie-France Garaud, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Buisson, Henri Guaino, pour n’en citer que quelques uns, ont côtoyé de très près le sommet de l’Etat. Ils ont parfois montré une certaine lucidité quant au chemin sans issue qu’empruntait le pays. Ils n’ont pourtant pas réussi à l’en détourner. En fait, on le voit avec Trump aux Etats-Unis, même un président doit situer son action politique à l’intérieur du cadre idéologique fixé par le régime en place. Car ce qui compte n’est pas la personnalité qui gouverne mais la latitude que lui laisse le système politique, à savoir, pour ce qui nous concerne, la République. Permettez-moi une comparaison :