At the very least the new Greek government realizes it must play in a deadly power game over the future of the nation in an asymmetrical manner. The so-called Troika—EU Commission, European Central Bank and IMF—is demanding blood from a turnip when it comes to Greece. So after hitting a granite wall in appealing for easing of the austerity to permit Greek economic growth to begin climbing back to solvency, the government of Greek Prime Minister Alexis Tsipras is looking at every option. The latest move is their looking east to Moscow and then Beijing. The Greek crisis, which began in October 2009 is at a critical crossroads.

In 2007-2008 as the US-centered sub-prime real estate debt crisis first erupted, Greek state debt was around 100% of GDP, higher than EU average but not unprecedented and manageable. By 2014 the debt had soared to 175% of GDP, higher than even Italy. The country had to take €240 billion from the Troika to avoid debt default, a step that would have brought German and French banks holding Greek bonds to likely default. At the start of the Greek crisis Greek bonds were held by mainly EU banks who found the higher interest rates attractive. When a bank crisis in Germany and France threatened as a Greek default threatened, the EU governments, the IMF and the European Central Bank took over 80% of Greek sovereign debt, letting the private banks once more off the hook at the expense of Greek and European taxpayers.

Either the Euro or Dollar goes

Greece was literally the Achilles Heel of the Euro and Washington and Wall Street hit it with a savagery not seen since they ran the Asia Crisis and Russian sovereign default crises in 1997-1998. When Greece imploded in late 2009 the dollar was the main currency under threat of abandonment. The Chinese were openly rebuking the US Government for letting its own deficits and debt explode at a rate well over $1 trillion a year. The response of the US Treasury Financial Warfare Division, the Federal Reserve and of Wall Street and the rating agencies was to launch a counter attack on the euro to “save” the dollar. It worked and few of the naïve Berlin politicians, certainly not Schäuble, nor Merkel, had a clue how sophisticated the Washington currency war machinery had become. They began to find out.

The USA credit rating agencies, led by Standard & Poors and Moody’s, took the unprecedented step of downgrading Greek government debt three notches in one day in April 2010 just as EU Governments had agreed a Greek rescue plan. That downgrade to so-called junk status meant that pension funds and insurance companies around the world were immediately forced to dump their Greek bonds by law, forcing interest rates Greece must pay to borrow, were it even able, to unpayable levels. A cabal of New York hedge fund managers led by George Soros met to coordinate Geek speculative attacks, worsening the crisis and the costs to Greek taxpayers.

What did Greece get for that new debt? A bloody austerity dictate from the EU, led by German Finance Minister Wolfgang Schäuble whose austerity demands made Heinrich Brüning in 1931 look like an angel of mercy. Unemployment soared to depression levels of 27% for the general population, falling to 25.7% in January 2015—hailed by Brussels and Berlin as a “sign” their austerity is working!—youth unemployment reaching well over 60%. The IMF as always, dictated massive cuts in public employees and health and education services to “save” money, only making tax revenues decline more. It all demonstrated what Germans knew painfully well from the 1930’s, namely that austerity never solves a debt crisis, only real economic growth.

The left party of Tsipras, Syriza, which evolved out of the Greek Communist Party after the collapse of the Soviet Union was elected in January by a desperate electorate fed up with depression and Weimar-style austerity without end. Tsipras’ mandate is to get a better economic future for Greeks. His only option at this point is to opt out of the Euro and perhaps also out of the EU and NATO.

The British Telegraph reported on April 2, a week before likely IMF loan payment default by Greece that Greece was drawing up drastic plans to nationalize the country’s banking system and introduce a parallel currency to pay bills unless the eurozone takes steps to defuse the simmering crisis and soften its demands. Sources close to the ruling Syriza party said the government is determined to keep public services running and pay pensions as funds run critically low. The Telegraph cites a senior Greek official: “We are a Left-wing government. If we have to choose between a default to the IMF or a default to our own people, it is a no-brainer. We may have to go into a silent arrears process with the IMF. This will cause a furore in the markets and means that the clock will start to tick much faster,” the source told The Telegraph.

Failing to get one Euro of genuine relief from Schäuble or the EU, and with the prospect of default on a €458 million repayment to the IMF or default on state pensions, Tsipras flew to Moscow to meet with Putin. Despite that Greece paid the €458 million to the International Monetary Fund on April 9, the real question is the next payments Greece must make every week in April and a further $7.75 billion it will have to pay in May and June, while struggling to pay its own government staff and state pensions.

Greece as Russian Energy Hub?

The Putin Tsipras meeting prepared for possible future steps that could alter the future of not only Greece but of the entire EU. President Putin announced after his talks with Tsipras on April 8 that Tsipras did not ask Russia for financial aid.

What they did discuss was potentially far more significant for Greece. They talked about energy projects including Putin’s proposed Turkish Stream to deliver Russian gas to Turkey instead of directly to the EU after Brussels, pushed by Washington, sabotaged the Russian South Stream gas project.

Turkish Stream proposes to deliver gas to the Greek border adjacent to Turkey. Greek Energy Minister Panagiotis Lafazanis said that Athens supports Russia’s planned Turkish Stream pipeline project, as well as extending the gas route to Greece. Russia and Turkey signed a memorandum of understanding on the construction of the gas pipeline between the two countries under the Black Sea in December 2014. Greece would then become a distribution hub to further passage of gas to consumers in southern Europe including Italy, an alternative to the defunct South Stream.

Putin remarked after his talks with Tsipras at their joint press conference in Moscow on 8 April, “Of course, we have discussed the prospects of realization of the large infrastructure project which we call Turkish Stream — a key project for transporting Russian gas to the Balkans, maybe to Italy, the countries of Central Europe. The new route will provide for the Europeans’ needs in fuel, and would allow Greece to become one of the main power distribution centers on the continent, could help attract significant investments into the Greek economy.” Greece would also earn gas transit fees of hundreds of millions of euros annually if it joins the Turkish stream pipeline project.

In turn, Tsipras said that Athens is interested in attracting investment in construction of the pipeline on its territory to handle gas coming through the Turkish Stream.

According to media reports, Putin and Tsipras will also focus on possible discounts on Russian natural gas for Greece. In addition Russia discussed investing in joint venture companies with the Greek government. Initial projects to be explored include a public Greek-Russian company and Russian investment in the harbor at Thessaloniki that the IMF demands be privatized as well as railway participation. Following last week’s talks with Russian Energy Minister Alexander Novak and Russian energy company Gazprom CEO Alexei Miller, Lafazanis said that Athens had asked for a cut in its price for Russian natural gas.

Russia and Eurasia?

Putin called for trade relations to be restored between Russia and the EU, including Greece. He said the two had discussed “various ways of co-operating, including major projects in energy. Under these plans, we could provide loans for certain projects,” Putin said, adding that it was not a question of aid. One of those plans is for the pipeline called “Turkish Stream”, to channel natural gas from the Turkish-Greek border into Greece.

For his side Tsipras made clear his government opposed any new sanctions on Russia, something that Washington was not at all pleased about, with US media editorials attacking Greece for being the mythical Trojan Horse for Russia to get back into the EU orbit. Responding in his typically droll humor, the Russian president told BBC, “About mythology and Trojan horses and so forth: the question would be valid if I was the one going to Athens,” he said. “We are not forcing anyone to do anything.”

Recent polls show that well over 63% of Greeks are warm to Russia as an ally, while only 23% feel warm towards the EU. The two countries, Russia and Greece, share a common Orthodox religion and historically were close. Costas Karamanlis, Greek conservative Prime Minister from 2004-09 pursued a “diplomacy of the pipelines,” where he saw Greece as a gateway for Russian oil and gas to Europe. Washington and Brussels were furious. Karamanlis was voted out in suspicious circumstances a year after signing a gas deal with President Putin, just before the revelation of the financial crisis. After he lost elections in 2009, it emerged that Russia’s FSB security agency had warned its Greek counterpart, EYP, of a 2008 plot to assassinate Karamanlis to halt his pro-Moscow energy alliance.

Trojan Horses, Achilles Heels and the rich heritage of Greek mythology do nothing to solve the crisis of Greece, which, in reality, is the general crisis of European civilization.

What no one in Berlin, Paris or Rome dare to address is the reality that the European Union countries are dying. Demographically, economically and morally they are in a death agony downward spiral. Either they make a definitive break with the bankrupt Washington and NATO Atlantic dollar world and throw their lot fully behind making the Eurasian Economic Union led by Russia into a viable new region of economic prosperity, along with China and the New Silk Road high-speed rail projects criss-crossing Eurasia, or in four or five years at best the EU will be choking in its own debt and economic depression as is Greece today.

The only other option open at this time, the option of the status quo financial powers that be, was tried in Nazi Germany, Vichy France and Mussolini Italy in the 1930’s. We don’t need to try that again.

F. William Engdahl is strategic risk consultant and lecturer, he holds a degree in politics from Princeton University and is a best-selling author on oil and geopolitics, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook”.

First appeared: http://journal-neo.org/2015/04/16/will-greece-join-the-eurasian-union/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Autant par sa parution posthume que par la portée du projet qui en scelle l’unité, L’homme dévasté de

Autant par sa parution posthume que par la portée du projet qui en scelle l’unité, L’homme dévasté de Le constat de la dévastation de l’homme moderne porte en creux le dépérissement de ce qui fut : une construction de la culture européenne, humaniste, remontant à la Grèce antique. Mattéi retrace les rouages et la cible de la déconstruction, cet anti-humanisme théorique qui a désolidarisé le XXe siècle des fondements de la culture occidentale, annihilant non seulement une certaine pensée « architectonique » mais aussi du même coup les conditions d’accès à un monde doué de sens, lui-même garant de l’humanité . Cible des déconstructeurs, l’idée architectonique qui a longtemps porté la culture européenne connaît effectivement un déclin : un déclin de l’architectonique de la cité induisant celui de l’architectonique de la pensée . Contre la déconstruction et la « barbarie » qu’il y décèle, Mattéi dénonce la stérilité de celle-ci autant que son « mouvement ravageur » qui dénote une tentative « de suppression de la condition humaine dans son imbrication avec le monde » .

Le constat de la dévastation de l’homme moderne porte en creux le dépérissement de ce qui fut : une construction de la culture européenne, humaniste, remontant à la Grèce antique. Mattéi retrace les rouages et la cible de la déconstruction, cet anti-humanisme théorique qui a désolidarisé le XXe siècle des fondements de la culture occidentale, annihilant non seulement une certaine pensée « architectonique » mais aussi du même coup les conditions d’accès à un monde doué de sens, lui-même garant de l’humanité . Cible des déconstructeurs, l’idée architectonique qui a longtemps porté la culture européenne connaît effectivement un déclin : un déclin de l’architectonique de la cité induisant celui de l’architectonique de la pensée . Contre la déconstruction et la « barbarie » qu’il y décèle, Mattéi dénonce la stérilité de celle-ci autant que son « mouvement ravageur » qui dénote une tentative « de suppression de la condition humaine dans son imbrication avec le monde » . Il n’y a plus dans le livre, dans l’homme ou dans les choses ni profondeur ni hauteur, seulement des lignes indécises de segmentation, des tiges superficielles ou des plateaux connectés, puis déconnectés, sans qu’aucun horizon vienne éclairer un monde dévasté.

Il n’y a plus dans le livre, dans l’homme ou dans les choses ni profondeur ni hauteur, seulement des lignes indécises de segmentation, des tiges superficielles ou des plateaux connectés, puis déconnectés, sans qu’aucun horizon vienne éclairer un monde dévasté.  Cible ultime de la déconstruction généralisée, le corps humain parachève ce mouvement de déconstruction, incarnant la figure extrême de la dévastation. Mattéi identifie ce nouveau rapport à la corporéité dans un double mouvement, de régression et de confusion de l’homme avec d’autres formes de vie et, d’autre part, une transgression vers une fusion de l’homme avec les machines : une « défiguration » ou « dénaturation » de l’homme qui conduit à sa destruction ou dévastation . La neutralisation du corps est aussi un des effets de cette déconstruction du corps, que l’on retrouve dans les gender studies : « le corps de l’homme [est] dissous par le discours qui le remplace. » . De la transgression du sexe vers le genre, Mattéi passe à la transgression de l’humain vers le surhumain : ce posthumanisme - qui a tendance à se sublimer en « transhumanisme » - procède à la construction d’un être artificiel, simulant l’homme naturel. Notre monde contemporain est pour Mattéi celui du « dernier homme » que Nietzsche avait annoncé, et le paradoxe de cette évolution en cours est qu’il s’agit bien d’un « projet humain d’en finir paradoxalement avec l’être humain » . La déconstruction théorique de l’humanité se dédouble ainsi en une déconstruction physique de l’homme.

Cible ultime de la déconstruction généralisée, le corps humain parachève ce mouvement de déconstruction, incarnant la figure extrême de la dévastation. Mattéi identifie ce nouveau rapport à la corporéité dans un double mouvement, de régression et de confusion de l’homme avec d’autres formes de vie et, d’autre part, une transgression vers une fusion de l’homme avec les machines : une « défiguration » ou « dénaturation » de l’homme qui conduit à sa destruction ou dévastation . La neutralisation du corps est aussi un des effets de cette déconstruction du corps, que l’on retrouve dans les gender studies : « le corps de l’homme [est] dissous par le discours qui le remplace. » . De la transgression du sexe vers le genre, Mattéi passe à la transgression de l’humain vers le surhumain : ce posthumanisme - qui a tendance à se sublimer en « transhumanisme » - procède à la construction d’un être artificiel, simulant l’homme naturel. Notre monde contemporain est pour Mattéi celui du « dernier homme » que Nietzsche avait annoncé, et le paradoxe de cette évolution en cours est qu’il s’agit bien d’un « projet humain d’en finir paradoxalement avec l’être humain » . La déconstruction théorique de l’humanité se dédouble ainsi en une déconstruction physique de l’homme.

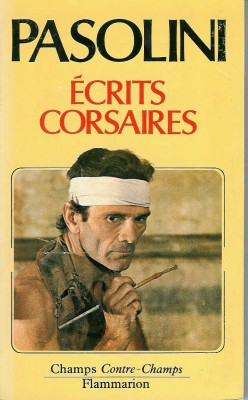

Pasolini était un homme du refus. Mais pas circonstancié et tiède : « Pour être efficace, le refus ne peut être qu’énorme et non mesquin, total et non partiel, absurde et non rationnel. » (Nous sommes tous en danger) C’est tout ou rien. Pasolini était CONTRE. Contre la droite cléricale-fasciste et démocrate-chrétienne mais aussi contre les illusions de son propre camp, celui du gauchisme (cette « maladie verbale du marxisme ») et de ses petit-bourgeois d’enfants.

Pasolini était un homme du refus. Mais pas circonstancié et tiède : « Pour être efficace, le refus ne peut être qu’énorme et non mesquin, total et non partiel, absurde et non rationnel. » (Nous sommes tous en danger) C’est tout ou rien. Pasolini était CONTRE. Contre la droite cléricale-fasciste et démocrate-chrétienne mais aussi contre les illusions de son propre camp, celui du gauchisme (cette « maladie verbale du marxisme ») et de ses petit-bourgeois d’enfants. La télévision étant, pour lui, le bras armé de cette aliénation de masse. « La télévision, loin de diffuser des notions fragmentaires et privées d’une vision cohérente de la vie et du monde, est un puissant moyen de diffusion idéologique, et justement de l’idéologie consacrée de la classe dominante. » (Contre la télévision) Pasolini découvre, horrifié, la propagande moderne du divertissement de masse dont la bêtise n’a d’égale que la vulgarité, sous couvert d’un manichéisme moral mis au goût du jour : « Il émane de la télévision quelque chose d’épouvantable. Quelque chose de pire que la terreur que devait inspirer, en d’autres siècles, la seule idée des tribunaux spéciaux de l’Inquisition. Il y a, au tréfonds de ladite « télé », quelque chose de semblable, précisément, à l’esprit de l’Inquisition : une division nette, radicale, taillée à la serpe, entre ceux qui peuvent passer et ceux qui ne peuvent pas passer. […] Et c’est en cela que la télévision accomplit la discrimination néo-capitaliste entre les bons et les méchants. Là réside la honte qu’elle doit cacher, en dressant un rideau de faux « réalismes ». » (Contre la télévision)

La télévision étant, pour lui, le bras armé de cette aliénation de masse. « La télévision, loin de diffuser des notions fragmentaires et privées d’une vision cohérente de la vie et du monde, est un puissant moyen de diffusion idéologique, et justement de l’idéologie consacrée de la classe dominante. » (Contre la télévision) Pasolini découvre, horrifié, la propagande moderne du divertissement de masse dont la bêtise n’a d’égale que la vulgarité, sous couvert d’un manichéisme moral mis au goût du jour : « Il émane de la télévision quelque chose d’épouvantable. Quelque chose de pire que la terreur que devait inspirer, en d’autres siècles, la seule idée des tribunaux spéciaux de l’Inquisition. Il y a, au tréfonds de ladite « télé », quelque chose de semblable, précisément, à l’esprit de l’Inquisition : une division nette, radicale, taillée à la serpe, entre ceux qui peuvent passer et ceux qui ne peuvent pas passer. […] Et c’est en cela que la télévision accomplit la discrimination néo-capitaliste entre les bons et les méchants. Là réside la honte qu’elle doit cacher, en dressant un rideau de faux « réalismes ». » (Contre la télévision) Si le fascisme avait détruit la liberté des hommes, il n’avait pas dévasté les racines culturelles de l’Italie. Réussissant le tour de force de combiner l’asservissement aux modes et aux objets à la destruction de la culture ancestrale de son pays, le consumérisme lui apparut comme, pire que le fascisme, le véritable mal moderne à combattre. Un mal qui s’est immiscé dans le comportement de tous les Italiens avec une rapidité folle : en l’espace de quelques années, l’uniformisation était telle qu’il était désormais impossible de distinguer, par exemple, un fasciste d’un anti-fasciste. Il n’y a plus que des bourgeois bêtes et vulgaires dans un pays dégradé et stérile.

Si le fascisme avait détruit la liberté des hommes, il n’avait pas dévasté les racines culturelles de l’Italie. Réussissant le tour de force de combiner l’asservissement aux modes et aux objets à la destruction de la culture ancestrale de son pays, le consumérisme lui apparut comme, pire que le fascisme, le véritable mal moderne à combattre. Un mal qui s’est immiscé dans le comportement de tous les Italiens avec une rapidité folle : en l’espace de quelques années, l’uniformisation était telle qu’il était désormais impossible de distinguer, par exemple, un fasciste d’un anti-fasciste. Il n’y a plus que des bourgeois bêtes et vulgaires dans un pays dégradé et stérile.  Selon le quotidien italien La Stampa, Obama avertit ses “amis” du bloc BAO, principalement de l’UE, que ses experts les plus fins sur la Russie ont consulté leur boules de cristal et conclu, 1) que Poutine restera au pouvoir jusqu’en 2024 (réélection en 2018), et 2) que la “guerre” (par conséquent, imagine-t-on) avec la Russie durera jusque-là ... “Au moins” jusque-là avec possibilité de poursuivre avec le successeur de Poutine, ou bien cela tient-il simplement à Poutine ? On verra ... C’est le National Security Council (NSC), c’est-à-dire l’espèce de “gouvernement spécial” qui étudie et produit les grandes orientations de la sécurité nationale pour le seul président US, qui a développé ces prévisions sous forme d’une sorte d’abstract avant d’en faire un grand rapport sous la direction de

Selon le quotidien italien La Stampa, Obama avertit ses “amis” du bloc BAO, principalement de l’UE, que ses experts les plus fins sur la Russie ont consulté leur boules de cristal et conclu, 1) que Poutine restera au pouvoir jusqu’en 2024 (réélection en 2018), et 2) que la “guerre” (par conséquent, imagine-t-on) avec la Russie durera jusque-là ... “Au moins” jusque-là avec possibilité de poursuivre avec le successeur de Poutine, ou bien cela tient-il simplement à Poutine ? On verra ... C’est le National Security Council (NSC), c’est-à-dire l’espèce de “gouvernement spécial” qui étudie et produit les grandes orientations de la sécurité nationale pour le seul président US, qui a développé ces prévisions sous forme d’une sorte d’abstract avant d’en faire un grand rapport sous la direction de  Récemment le gouvernement islandais a informé la Commission européenne et le Conseil européen du retrait de sa demande d’adhésion (cf. Horizons et débats no 8 du 23/3/15). Le gouvernement rose-vert avait sollicité en juillet 2009 son adhésion, après que la crise financière aux Etats-Unis ait influé de manière catastrophique sur les banques du pays. Lorsque le pays s’est rétablit étonnamment vite et qu’en avril 2013 un nouveau gouvernement a été choisi, les négociations ont été gelées. Le ministre des Affaires étrangères Gunnar Bragi Sveinsson a noté sur son site web: «Les intérêts de l’Islande sont mieux servi en dehors de l’UE.» La population n’approuverait pas l’adhésion, car ces dernières années, elle a réalisé, ce qu’elle a pu atteindre de ses propres forces. L’Islande est une île dans l’Atlantique avec 350?000 habitants. Le pays dispose de zones de pêche abondantes. Ses habitants pratiquent un peu d’agriculture avec beaucoup de moutons et accueillent de plus en plus de touristes parcourant le pays à cause de la beauté de la nature et de ses sources chaudes. Il fait bon vivre ainsi.

Récemment le gouvernement islandais a informé la Commission européenne et le Conseil européen du retrait de sa demande d’adhésion (cf. Horizons et débats no 8 du 23/3/15). Le gouvernement rose-vert avait sollicité en juillet 2009 son adhésion, après que la crise financière aux Etats-Unis ait influé de manière catastrophique sur les banques du pays. Lorsque le pays s’est rétablit étonnamment vite et qu’en avril 2013 un nouveau gouvernement a été choisi, les négociations ont été gelées. Le ministre des Affaires étrangères Gunnar Bragi Sveinsson a noté sur son site web: «Les intérêts de l’Islande sont mieux servi en dehors de l’UE.» La population n’approuverait pas l’adhésion, car ces dernières années, elle a réalisé, ce qu’elle a pu atteindre de ses propres forces. L’Islande est une île dans l’Atlantique avec 350?000 habitants. Le pays dispose de zones de pêche abondantes. Ses habitants pratiquent un peu d’agriculture avec beaucoup de moutons et accueillent de plus en plus de touristes parcourant le pays à cause de la beauté de la nature et de ses sources chaudes. Il fait bon vivre ainsi.

Secondo una definizione complessiva che intende sintetizzare quelle fornite dai vari studiosi, la geopolitica può essere considerata come “lo studio delle relazioni internazionali in una prospettiva spaziale e geografica, ove si considerino l’influenza dei fattori geografici sulla politica estera degli Stati e le rivalità di potere su territori contesi tra due o più Stati, oppure tra diversi gruppi politici o movimenti armati”(1).

Secondo una definizione complessiva che intende sintetizzare quelle fornite dai vari studiosi, la geopolitica può essere considerata come “lo studio delle relazioni internazionali in una prospettiva spaziale e geografica, ove si considerino l’influenza dei fattori geografici sulla politica estera degli Stati e le rivalità di potere su territori contesi tra due o più Stati, oppure tra diversi gruppi politici o movimenti armati”(1).

Bij me thuis hangt een litho van Günter Grass met een zelfportret als Dummer August, een domme nar of triestige ‘rode’ clown met een zotskap gemaakt van het krantenpapier waarop de Duitse ‘weldenkende’ pers hem als nazi had besmeurd. Gij domme august, zegt het gedicht dat rond zijn kop gekrabbeld staat, komisch toch zoals ge hier nu muilen staat te trekken onder het snelrecht van de rechtvaardigen: Schnellgericht der Gerechten. Had beter kunnen weten.

Bij me thuis hangt een litho van Günter Grass met een zelfportret als Dummer August, een domme nar of triestige ‘rode’ clown met een zotskap gemaakt van het krantenpapier waarop de Duitse ‘weldenkende’ pers hem als nazi had besmeurd. Gij domme august, zegt het gedicht dat rond zijn kop gekrabbeld staat, komisch toch zoals ge hier nu muilen staat te trekken onder het snelrecht van de rechtvaardigen: Schnellgericht der Gerechten. Had beter kunnen weten. Grass was wel wat tegenstand gewoon, en als meester-spelmaker van de publieke opinie kon hij zijn belagers ook gemakkelijk uiteenspelen. Memorabel is die kaft van Der Spiegel waarop de gevreesde criticus Marcel Reich-Ranicki een roman van Grass letterlijk in tweeën scheurt – hopelijk was het boekwerk al een beetje ‘voorgescheurd’ want in een twee drie kon je de turven van Grass niet zomaar kleinkrijgen: De bot, De rattin, Een gebied zonder eind, De blikken trommel – ik vermeld enkel de ‘dikste’. En telkens won Günter Grass. De bitterheid in de correcte pers werd er niet minder om. Tot ze hem tot prulschrijver degradeerden – precies zoals ze nu doen met de filosoof Peter Sloterdijk.

Grass was wel wat tegenstand gewoon, en als meester-spelmaker van de publieke opinie kon hij zijn belagers ook gemakkelijk uiteenspelen. Memorabel is die kaft van Der Spiegel waarop de gevreesde criticus Marcel Reich-Ranicki een roman van Grass letterlijk in tweeën scheurt – hopelijk was het boekwerk al een beetje ‘voorgescheurd’ want in een twee drie kon je de turven van Grass niet zomaar kleinkrijgen: De bot, De rattin, Een gebied zonder eind, De blikken trommel – ik vermeld enkel de ‘dikste’. En telkens won Günter Grass. De bitterheid in de correcte pers werd er niet minder om. Tot ze hem tot prulschrijver degradeerden – precies zoals ze nu doen met de filosoof Peter Sloterdijk. En dan, natuurlijk, zijn ‘echte’, grote, originele, onnavolgbare debuut: De blikken trommel. Die Blechtrommel is evident een oorlogsroman. Het is juist dat de immer klein blijvende Oskar Matzerath op den duur als ‘pseudo-dwerg’ bij een variétégroep belandt die de soldaten aan het front en aan de Atlantikwall wat amusement moest brengen. Maar de beschreven gebeurtenissen en oorlogshandelingen kunnen niet verder staan van wat bijvoorbeeld een Jonathan Littell evoceert in De welwillenden. Daarin komen slechts gruwelen voor, begeleid door de analyse van de psyche van hen die de gruwelen beramen. Met De blikken trommel konden de Duitsers leven: geschreven van binnenuit, en dus met als stof datgene wat de mensen toentertijd redelijkerwijze konden weten – mensen die immers over geen ooievaarsblik beschikken maar slechts over de beperkte blik van de spelers op de kleine rechthoek waar ze handelen. In vergelijking met wat Reemtsma’s Wehrmacht-tentoonstellingen te zien gaven gebeurt er in De blikken trommel niets. Precies daardoor heeft deze roman bijgedragen tot Auseinandersetzung en Vergangenheitsbewältigung.

En dan, natuurlijk, zijn ‘echte’, grote, originele, onnavolgbare debuut: De blikken trommel. Die Blechtrommel is evident een oorlogsroman. Het is juist dat de immer klein blijvende Oskar Matzerath op den duur als ‘pseudo-dwerg’ bij een variétégroep belandt die de soldaten aan het front en aan de Atlantikwall wat amusement moest brengen. Maar de beschreven gebeurtenissen en oorlogshandelingen kunnen niet verder staan van wat bijvoorbeeld een Jonathan Littell evoceert in De welwillenden. Daarin komen slechts gruwelen voor, begeleid door de analyse van de psyche van hen die de gruwelen beramen. Met De blikken trommel konden de Duitsers leven: geschreven van binnenuit, en dus met als stof datgene wat de mensen toentertijd redelijkerwijze konden weten – mensen die immers over geen ooievaarsblik beschikken maar slechts over de beperkte blik van de spelers op de kleine rechthoek waar ze handelen. In vergelijking met wat Reemtsma’s Wehrmacht-tentoonstellingen te zien gaven gebeurt er in De blikken trommel niets. Precies daardoor heeft deze roman bijgedragen tot Auseinandersetzung en Vergangenheitsbewältigung.

On n’en finit pas de revivre les « années de plomb » en Italie. Là-bas, entre 1968 et 1975, au lieu de mastiquer des marguerites comme tout le monde, jeunes fascistes et jeunes gauchistes se sont livrés à une guerre acharnée. Rien à voir avec les révolutionnaires parisiens de l’époque dont le bla-bla sentencieux endormait jusqu’aux fleurs. Chez nous, on jouait à la révolution. Chez eux, c’était la guerre. De Lotta nazionale, jusqu’aux Brigades rouges, on avalait chaque matin du chien-loup en brochette sur des barbelés. Les vieux de chaque bord étaient maudits. La nostalgie geignarde du passé impérial, des Chemises noires et du salut romain exaspéraient les jeunes fascistes qui vouaient, en revanche, un culte à Mussolini. Même chose en face : les dinosaures du Parti communiste étaient maudits, tandis que Staline, Lénine ou Mao, les vrais monstres, restaient d’indéboulonnables idoles.

On n’en finit pas de revivre les « années de plomb » en Italie. Là-bas, entre 1968 et 1975, au lieu de mastiquer des marguerites comme tout le monde, jeunes fascistes et jeunes gauchistes se sont livrés à une guerre acharnée. Rien à voir avec les révolutionnaires parisiens de l’époque dont le bla-bla sentencieux endormait jusqu’aux fleurs. Chez nous, on jouait à la révolution. Chez eux, c’était la guerre. De Lotta nazionale, jusqu’aux Brigades rouges, on avalait chaque matin du chien-loup en brochette sur des barbelés. Les vieux de chaque bord étaient maudits. La nostalgie geignarde du passé impérial, des Chemises noires et du salut romain exaspéraient les jeunes fascistes qui vouaient, en revanche, un culte à Mussolini. Même chose en face : les dinosaures du Parti communiste étaient maudits, tandis que Staline, Lénine ou Mao, les vrais monstres, restaient d’indéboulonnables idoles.