samedi, 27 janvier 2024

Les leçons du Belarus

Les leçons du Belarus

Carlos X. Blanco

Le professeur Fernández Riquelme est un auteur très connu dans le domaine des essais géopolitiques, de l'histoire sociale, de la pensée espagnole, etc. L'un de ses livres que j'ai le plus apprécié est le vaste traité El sueño de la democracia orgánica (SND, Madrid, 2021), un ouvrage fondamental pour comprendre la pensée démocratique conservatrice (et non libérale) dans l'Espagne du 20ème siècle, et en particulier sous le régime franquiste.

Dans le domaine qui nous intéresse ici, celui de la géopolitique actuelle, toujours étudiée avec les considérations nécessaires sur l'histoire récente, l'auteur s'est distingué sur la scène éditoriale avec ses ouvrages consacrés au monde slave et à l'Europe de l'Est. La maison d'édition Letras Inquietas, à travers sa collection "Visegrad", a servi de plateforme pour la diffusion d'une information rigoureuse de la situation de ces pays qui, malgré les politiques bellicistes et conflictuelles de l'OTAN, sont aussi les patries de nos frères et sœurs. Il s'agit de nations européennes qui partagent avec l'Espagne plus de choses qu'on ne le dit et qui offrent parfois des modèles de démocratie alternatifs au paradigme supposé unique de la partitocratie libérale et oligarchique, un système désastreux qui domine l'Espagne depuis 1978.

Numéro un du nouveau catalogue des Ediciones Ratzel, une maison d'édition consacrée aux questions géopolitiques, Don Sergio complète sa production de textes sur l'Europe de l'Est avec celui-ci qui s'intéresse à un État largement méconnu du public espagnol : la Biélorussie. La Russie blanche, la Biélorussie, est un pays intérieur et enclavé qui a toujours été étroitement lié à la Russie. Bien qu'il possède sa propre langue, comme l'Ukraine voisine, la grande majorité de la population parle russe et se sent culturellement identifiée à la Grande Russie.

Le Belarus dirigé par Loukachenko (né en 1954) est un pays stable, doté d'un niveau élevé de protection sociale et d'une homogénéité ethnique enviable. Son existence indépendante est paradoxalement liée à l'"empire soviétique" qui, formellement, était une fédération. En tant que fédération de républiques socialistes, l'URSS a été la matrice de nouveaux États après sa démolition en 1991. Le passé de Loukachenko, et du Belarus lui-même, est soviétique et unitariste. Le "père" de ce "jeune frère russe" (comme le dit le sous-titre du livre que nous commentons) était le seul membre du Soviet suprême qui, en 1991, a voté contre la désintégration de l'URSS. Paradoxe de l'histoire de l'empire soviétique : le seul homme politique d'une institution aussi importante qui s'est opposé à la désintégration de l'URSS a été reconnu quatre ans plus tard (1994) comme président d'une nation jeune et nouvelle.

Le professeur Fernández Riquelme raconte comment les liens entre la Russie blanche et la Grande Russie ont connu des "hauts et des bas". L'équilibre entre le maintien de l'autonomie souveraine vis-à-vis du géant Moscou et la dépendance vis-à-vis de ce géant (en matière d'énergie, de commerce, de sécurité, etc.) a été judicieusement géré par Alexandre Loukachenko depuis Minsk. L'épreuve décisive pour ces régimes post-soviétiques est venue, comme en Ukraine, de l'ingérence des États-Unis et de leurs agents pro-occidentaux. L'ingérence qui a conduit à l'éviction du président légitime de l'Ukraine en 2014 (le fameux Euromaïdan) a également été tentée en Biélorussie : manifestations, expressions d'un nationalisme russophobe, voire nazi, et d'un "occidentalisme" exacerbés. Mais Loukachenko, finalement, est sorti vainqueur de la guerre hybride lancée par les États-Unis. Ses services secrets (KGB), son contrôle sans faille de l'appareil militaire et policier, ainsi que le degré élevé de satisfaction de la population à l'égard de son régime quasi-socialiste, ont fait de lui le père incontesté de la nation et ont scellé le destin du Belarus en tant que nation sœur de la Russie, intégrée avec elle dans les domaines les plus variés, même si, formellement, le Belarus est et restera un État souverain.

Loukachenko a garanti la sécurité et une croissance soutenue à son peuple pendant ses nombreux mandats, ce qui n'est pas une mince affaire dans une région d'Europe où le Pentagone a réussi à élever des clowns criminels comme Zelensky, des dirigeants sans scrupules qui sont prêts à offrir sur le bûcher funéraire de l'OTAN et de son prestige carbonisé "jusqu'au dernier Ukrainien". Alors que l'Ukraine disparaîtra probablement à jamais en tant que nation après une défaite des forces de l'OTAN qui éclipsera un jour pour toujours l'humiliation des États-Unis au Viêt Nam, Loukachenko, quant à lui, a jusqu'à présent déjà offert des preuves avérées de travail constructif.

Aux côtés du Chinois Xi et de son "grand frère" Poutine, le président biélorusse apporte sa pierre à l'édifice d'une Eurasie élargie. L'Eurasie qui dominera le cœur du monde ne sera pas une démocratie libérale, nous le savons. Ce sera une grande confédération d'États de taille impériale (Russie, Chine, Inde) et de petits et moyens États, comme celui qui est dirigé depuis Minsk, qui conserveront leur identité et leur autonomie tout en atteignant des niveaux élevés de couverture sociale, de développement technologique et de sécurité intérieure et extérieure.

Les "démocraties libérales" s'enfoncent dans le chaos que Guillaume Faye a qualifié de "convergence de catastrophes" : guerres civiles ethniques, criminalité généralisée, ghettos intégristes, invasion massive de migrants illégaux, effondrement économique, tensions centrifuges, drogue et prostitution, dégradation des institutions... Ceux que la propagande otanienne et pentagonale appelle "autocrates" à l'Est entreront dans l'histoire (en général) comme les derniers "hommes d'Etat". Car en Occident, il n'y a plus d'"hommes d'État", bons ou mauvais (Franco, De Gaulle, Perón, Castro). En Occident, il n'y a plus que des primates aveugles et arrogants qui se hissent au sommet lorsque l'OTAN civile le décide, et qui tomberont dans la fange lorsque cette même OTAN, corrompue et criminelle, décidera de leur sort. En Espagne, nous avons connu de nombreuses années de primaterie politique, et le dernier en date, le tyran qui veut amnistier Puigdemont, est le pire jusqu'à présent. Mais ne vous inquiétez pas: tant qu'il n'y aura pas de chaîne de bronze tendue reliant Madrid à Paris, Berlin et Moscou, nous aurons des tyrans de plus en plus mauvais, de plus en plus rampants et délétères. Il est difficile de les imaginer pires, mais ils le seront tant que l'Europe ne sera pas unie de Lisbonne à Vladivostok.

Le livre de Sergio est à recommander à cent pour cent. En quelques pages, le lecteur reçoit une leçon sur un pays et un dirigeant qu'il faut connaître, plus et mieux.

La Rusia de Lukashenko. El hermano menor de Rusia.

La Biélorussie de Loukachenko : le petit frère de la Russie (Sergio Fernández Riquelme)

Ediciones Ratzel.

Prix de vente conseillé : 8,99 euros, 43 pages

Disponible : Amazon | PayPal

19:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belarus, biélorussie, europe orientale, europe, affaires européennes, politique internationale, histoire, sergio fernandez riquelme, monde slave |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 24 janvier 2024

Max Otte : "Les opposants politiques sont déshumanisés et persécutés"

Diario 16 Mediterráneo interviewe Max Otte, auteur de "Temps incertains"

Max Otte : "Les opposants politiques sont déshumanisés et persécutés"

Par Santiago Aparicio

Source: https://editorialeas.com/diario-16-mediterraneo-entrevista-a-max-otte-autor-de-tiempos-inciertos/

À l'occasion de la publication du livre Tiempos inciertos (Editorial EAS), nous avons l'opportunité d'interviewer l'ancien candidat à la chancellerie allemande Max Otte. Économiste et professeur dans plusieurs universités américaines et allemandes prestigieuses, il offre une vision pessimiste du chemin que prend l'économie allemande, en particulier, et l'économie européenne, en général. Si l'on ajoute à cela une profonde crise de civilisation, l'exposé se résume à une critique de la situation actuelle que l'on nous vend comme presque parfaite.

D16 : Après avoir lu le livre, on se demande si la situation de l'Allemagne est vraiment si mauvaise (parce qu'elle a beaucoup plus de petites et moyennes entreprises que l'Espagne, par exemple)?

L'Allemagne compte encore un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Mais leur nombre diminue vite. L'éducation, la science et la technologie s'érodent rapidement. La plupart des Allemands ont vécu sur le passé - les industries de la deuxième et de la troisième vague d'industrialisation - et n'ont que peu d'industries d'avenir. Une politique économique suicidaire fait également grimper les prix de l'énergie au niveau le plus élevé du monde.

D16 : La classe dirigeante mondialiste divise-t-elle les fonctions économiques des différentes régions du monde ?

Il existe une classe mondialiste : milliardaires mondialistes, cadres et politiciens mondialistes. En même temps, les rivalités géopolitiques continuent d'exister et même de s'approfondir. Je vois le monde se diviser en un bloc dirigé par les Etats-Unis, un bloc chinois et quelques Etats plus ou moins indépendants.

D16 : Le capitalisme financier est-il la dernière phase du capitalisme ou la première phase d'un nouveau système ?

Il est certain que nous sommes à la fin du siècle américain et de l'ordre mondial concurrent. Le capitalisme financier est un système plutôt malsain, à plein régime, qui crée d'énormes revenus sans apporter de valeur à certains et une pauvreté relative à d'autres. Ce système social pourrait disparaître et être remplacé par un système beaucoup plus axé sur le contrôle, comme le prédisent Strauss et Howe dans The Fourth Turning (1996). Il est fort probable que le Green New Deal et la Religion climatique soient utilisés pour mettre en œuvre une économie dirigée par l'État.

D16 : Que pensez-vous de l'intelligence artificielle et du transhumanisme ?

Avec la prévention de la troisième guerre mondiale (Elon Musk), les défis posés à l'humanité par l'intelligence artificielle constituent les questions les plus importantes de la prochaine décennie. L'IA se développe aujourd'hui à une vitesse fulgurante, et il n'est pas inconcevable que les humains soient remplacés par l'intelligence informatique. Le transhumanisme va de pair avec le développement de l'IA, et il n'est pas non plus inconcevable que l'homme et la machine fusionnent. Un cauchemar pour les humanistes.

D16 : Dans la lignée de Spengler, prévoyez-vous l'émergence d'une nouvelle culture qui dépasserait la civilisation occidentale ?

La Chine a fait preuve d'une stabilité étonnante, elle peut donc potentiellement amorcer un nouveau cycle civilisationnel. Pour Spengler, la Russie était le noyau d'une nouvelle civilisation potentielle. Mais Spengler lui-même admettait que, comparée à la civilisation occidentale, la plus puissante de toutes, elle serait plus faible. Mais aujourd'hui, bien sûr, un nouveau stade civilisationnel pourrait se développer grâce à l'IA.

D16 : Les médias de l'establishment qualifient des partis comme l'AfD de néo-fascistes. Y a-t-il un retour à la criminalisation et à la déshumanisation de la différence/de l'ennemi ?

Oui, nous assistons aux dernières étapes d'un projet qui fut fondamental dans le système mondial, et les opposants politiques sont désormais déshumanisés et persécutés. Mais ils appartiennent aux partis dits "de droite" qui défendent la société civile et les droits civiques. La gauche et les partis verts défendent l'idéologie climatique à caractère religieux, le transhumanisme et l'ouverture des frontières.

D16 : L'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est-elle le mal absolu ?

Je me méfie des termes comme "mal absolu". Mais l'UE est très dysfonctionnelle, a un programme autoritaire et est sujette au lobbying et à l'influence des Etats-Unis, de sorte qu'elle promeut souvent les intérêts des Etats-Unis plutôt que ceux de l'Europe.

D16 : Si seul le socialisme prussien est un socialisme possible, quel espoir reste-t-il aux peuples d'Europe ?

Appelez-le socialisme prussien, socialisme démocratique, économie sociale de marché ou capitalisme rhénan, ils diffèrent en degré, mais ils sont le modèle européen. Nous devons nous souvenir de nos racines.

D16 : Y a-t-il une solution venant des universités ou des écoles de commerce pour sauver cela ou la situation des universités est-elle aussi mauvaise qu'il n'y paraît ?

Les universités sont perdues. Nous devons repartir à zéro.

20:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max otte, entretien, allemagne, europe, affaires européennes, actualité, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 18 janvier 2024

Emmanuel Todd et la défaite de l'Occident

Emmanuel Todd et la défaite de l'Occident

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2024/01/12/emmanuel-todd-ja-lannen-tappio/

L'historien et sociologue français Emmanuel Todd, qui avait prédit dès 1976 la chute prochaine de l'Union soviétique, évalue dans son nouveau livre La Défaite de l'Occident la fin imminente de l'Occident.

Décrit comme un "conservateur de gauche", Todd estime que l'OTAN est déjà en train de perdre le conflit en Ukraine. Malgré la situation actuelle enflammée, il conclut également que la défaite finira par culminer avec la réconciliation de la Russie avec l'Europe et son rapprochement avec l'Allemagne, contre la volonté des États-Unis. Cette affirmation semble bien téméraire.

L'historien français condamne l'attitude brutale de l'Occident à l'égard de la Russie, affirmant que "la prévention du rapprochement entre l'Allemagne et la Russie était l'un des objectifs des États-Unis". Ce rapprochement aurait signifié l'éviction des États-Unis de la structure du pouvoir européen. Ainsi, les Américains "préférent détruire l'Europe plutôt que de sauver l'Occident".

Dans sa nouvelle analyse, Todd souligne le déclin de "l'Amérique, plongée dans le nihilisme" en tant que superpuissance mondiale et l'affaiblissement de son industrie de guerre. Le penseur français cite également la perte d'influence de l'Europe, autrefois représentée par le partenariat franco-allemand.

Suite au conflit en Ukraine, l'Union européenne a pris ses distances avec la Russie, au détriment de ses propres intérêts commerciaux et énergétiques. Selon M. Todd, nous vivons désormais dans un "monde poutinophobe et russophobe" saturé par le discours occidental. Il n'est pas surprenant que ses opinions lui aient déjà valu l'étiquette de "poutiniste".

Mais Todd est un penseur ouvert et défend le pluralisme, qui reconnaît la valeur des différentes perspectives. Il souhaite que l'Occident reste pluraliste, même si, à l'heure actuelle, il semble qu'une seule version politisée de la réalité soit acceptée.

Todd ne pense pas que les prochaines élections présidentielles américaines changeront le cours du conflit actuel. Il pense que la Russie est fermement attachée à sa ligne de conduite. Le changement de leadership à la Maison Blanche n'a aucune importance pour le Kremlin, car "la Russie est en guerre contre les États-Unis".

L'historien considère que la situation en France est sombre. Pour Todd, "la France n'existe même plus parce qu'elle est alliée aux États-Unis et contrôlée par l'OTAN". La France de Macron ne semble de toute façon pas être une puissance très sérieuse: l'élite népotique vient d'élever un inexpérimenté de 34 ans, ouvertement homosexuel, Gabriel Attal, au poste de premier ministre.

D'un point de vue géopolitique, la dégradation de l'Europe ne se limite pas à la France. Les États existent grâce à leurs divers intérêts et à leur souveraineté nationale; dès lors qu'ils acceptent l'élément de vassalité volontaire, ils cessent d'exister. La guerre mondiale est loin, mais l'Europe vit toujours en territoire occupé par les Américains.

Selon Todd, la meilleure chose qui puisse arriver à l'Europe serait que les États-Unis se retirent de l'ensemble du continent. Alors que les euro-atlantistes habitués à l'hégémonie de Washington et souffrant du syndrome de Stockholm politique pourraient se demander "que nous arriverait-il alors?", Todd voit une paix s'étendre partout dans un espace européen libéré du joug américain.

Bien entendu, on peut se demander si le départ des États-Unis de l'Europe nécessite d'abord une guerre. La géopolitique est revenue au premier plan dans les relations internationales et la "gouvernance mondiale" est en pleine mutation. Qui déterminera finalement le nouvel ordre si et quand la domination de l'Occident, selon l'hypothèse de Todd, prendra fin ?

17:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, emmanuel todd, occident, europe, affaires européennes, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 01 janvier 2024

L'européanisme de Drieu entre philosophie, littérature et politique

L'européanisme de Drieu entre philosophie, littérature et politique

Les éditions "Passaggio al Bosco" rééditent en Italie l'essai "Drieu La Rochelle : le mythe de l'Europe" avec des textes d'Adriano Romualdi

par Andrea Scarano

Source: https://www.barbadillo.it/95823-leuropeismo-di-drieu-tra-filosofia-letteratura-e-politica/

Le mythe de l'Europe par Drieu La Rochelle

Quelle vision du monde caractérise l'un des principaux littérateurs français du 20ème siècle, à la personnalité complexe et solitaire, incompris, mal à l'aise et dépassé, longtemps ignoré même par la droite, y compris la droite italienne? La maison d'édition "Passaggio al bosco" propose la réédition de l'essai "Drieu La Rochelle : le mythe de l'Europe", publié pour la première fois en 1965 avec des contributions d'Adriano Romualdi, Mario Prisco et Guido Giannettini.

Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes.

Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes.

Aristocrate et attaché à ses origines normandes, Drieu participe activement à la Première Guerre mondiale, qu'il salue comme une véritable libération, dont il souligne à la fois les aspects mystiques et héroïques et l'ivresse d'un rêve de puissance capable de lui révéler l'unité absolue des binômes vie/mort et douleur/joie, lui faisant espérer des possibilités de renaissance, contrariées ensuite par le recul des Français, envers lesquels il ne cache pas son vif ressentiment; leur médiocrité face aux puissances émergentes était le signe que l'expérience républicaine commencée en 1789 pouvait être considérée comme irrémédiablement terminée.

L'objectif de détruire les mythes de la civilisation décadente, y compris les mythes éculés du conservatisme, l'amène à adhérer au mouvement Dada; la confluence de ses principaux animateurs dans le surréalisme et le communisme - dont l'écrivain a toujours reconnu les militants comme ayant une prédisposition au sacrifice et à la lutte - décrète bientôt son éloignement de ses anciens amis et le début de son engagement dans la construction de la patrie et de l'idée européenne. L'unité politique, le dépassement des nationalismes dans une forme de fédération d'États, alternative au capitalisme comme au communisme, auraient également évité le spectre de la subordination coloniale à la Russie ou aux États-Unis.

Sa prise de conscience progressive que seul le fascisme compris comme un phénomène européen pouvait s'imposer comme une révolution intégrale, une synthèse des intérêts politiques et spirituels, des valeurs de la liberté et de l'autorité, du travail et du capital, a commencé avec les émeutes parisiennes de février 1934; la chronique de ces événements, reprise dans le roman "Gilles", lui a fait croire pendant un court laps de temps que l'insurrection des fascistes et des communistes pourrait renverser le gouvernement radical-socialiste.

L'analyse de l'échec de l'action rénovatrice des partis de droite et de gauche contenue dans "Le socialisme fasciste" incite Drieu à appeler à la constitution d'un nouveau parti, plaçant l'espoir éphémère de l'instauration du socialisme - "pas celui des négateurs de l'esprit, un socialisme non fondé sur l'envie", précise Romualdi - et du fascisme dans le militantisme au sein des rangs du Parti populaire français, formation d'anciens communistes (dont son fondateur, Jacques Doriot), de radicaux et de fascistes.

Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.

Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.

Une fois disparus les nationalismes traditionnels et les anciennes patries, l'échiquier international se composerait de trois empires: l'Amérique, la Russie et l'Europe unie - malgré la malheureuse guerre fratricide anglo-allemande - contre les francs-maçons et les jésuites, les progressistes et les radicaux, la bourgeoisie et le prolétariat. Partant d'une critique du concept de progrès et de civilisation qui impliquait également le catholicisme moderne et décadent, Drieu développa une éthique fasciste qui, poursuivant l'objectif de la "civilisation du héros", des mythes du sang et de l'homme nouveau, disciplinait l'âme - conçue comme éternelle - et le corps, en recourant à la fois aux vertus guerrières et monastiques; il attribue donc à la spiritualité non pas le sens respectable et sentimental de l'amour du prochain, mais celui de la force intérieure qui se traduit par la sévérité et l'âpreté de l'essentiel.

Sa conception religieuse tente de concilier le christianisme héroïque de la vision médiévale du Christ royal et viril et le paganisme, conçu comme une reprise des orientations métaphysiques préchrétiennes - qui admettent l'existence d'autres divinités en dessous de Dieu ("profondeurs du monde") - et comme la négation qu'un Dieu "personnel" exprime le sentiment authentique de la divinité.

Sens du sacrifice, sens de la résurrection, guerre perdue, rêve brisé de l'Europe sont des thèmes récurrents dans sa production littéraire, ainsi que celui de la mort. À la veille de l'invasion et des bombardements alliés, Constant - le protagoniste du roman "Chien de paille" - est le spectateur amer et détaché des événements, prêt à faire le geste extrême comme l'alter ego de Drieu qui - trahi par le choix des Allemands de répudier son rôle révolutionnaire pour poursuivre des politiques d'annexion déstabilisant l'unité du vieux continent - a planifié et consommé, en pleine cohérence et conscience, son suicide.

Andrea Scarano.

18:50 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, littérature française, lettres, lettres françaises, pierre drieu la rochelle, deuxième guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 décembre 2023

Comment l'âme d'un peuple se détruit et se reconstruit

Comment l'âme d'un peuple se détruit et se reconstruit

Claudio Ozella

Source: https://electomagazine.it/come-si-distrugge-e-si-ricostruisce-lanima-di-un-popolo/

Caspar von Schrenck-Notzing (1923-2009) était un écrivain conservateur allemand issu d'une famille noble et ayant de vastes intérêts culturels. Lavaggio del carattere. Le conseguenze dell'occupazione americana de la Germania (€28.00 p. 378) republié en Italie par OAKS, édité par Francesco Coppellotti, qui a écrit un long essai introductif intitulé FIAT DEMOCRACY PEREAT GERMANY. Cet essai introductif, selon son auteur, a un double objectif: 1. démontrer l'importance absolue du livre de Caspar von Schrenck-Notzing, qui devrait être adopté par toutes les chaires de germanistique d'Italie. 2. Montrer comment la germanistique italienne de l'après-guerre peut être libérée de sa scandaleuse servitude au maître américain.

L'auteur, dans cet essai, sur la base d'une documentation originale, inédite et solidement étayée, analyse comment l'âme d'un peuple, en l'occurrence le peuple allemand, est détruite et reconstruite après la défaite de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis, par le biais du "lavage de caractère". Roosevelt et Staline se sont mis d'accord sur l'idée de neutraliser le peuple allemand, afin d'étouffer dans l'œuf toute idée future de revanchisme. Ce lavage de caractère n'a pas seulement touché les nazis, mais l'ensemble du peuple allemand.

Les bases pratiques ont été posées pendant l'occupation militaire américaine de l'Allemagne. Tous les Allemands ont été considérés comme coupables d'un crime, l'extermination des Juifs, qui ne pouvait être pardonné, excluant toute possibilité de rédemption, auquel s'ajoutait une théorie du complot contre la paix. L'Holocauste, le complot contre la paix et le nazisme lui-même sont considérés comme l'aboutissement de l'histoire, de la culture et de la philosophie allemandes - Frédéric le Grand, Adam Müller, Novalis, Fichte, jusqu'à Heidegger, Schmitt et Jünger, par exemple - et des courants de pensée qui s'y rattachent, et qu'il faut éradiquer.

Cette stérilisation de l'identité nationale allemande s'est faite de manière capillaire, avec tout d'abord la création d'un groupe d'experts pour la recherche scientifique, présidé par Max Horkheimer, qui a compilé deux volumes sur la personnalité autoritaire, destinés à servir d'outils pour la découverte de fascistes potentiels.

L'un des organes de l'occupation militaire américaine, l'Office of Public Affairs, a apporté des contributions financières considérables à l'École de Francfort afin que ses philosophes, s'appuyant sur Marx et Freud, façonnent les Allemands pour qu'ils adoptent le mode de vie américain, qui était déjà en train de conquérir le reste de l'Europe. Les écoles de tous niveaux et les universités ont adopté des textes dont le but était d'éduquer les nouvelles générations en tant que membres d'une communauté démocratique orientée vers le patriotisme constitutionnel et non celui qui émane de la nation, tandis que les interprétations historiques et philosophiques et les œuvres artistiques et littéraires qui ne suivaient pas le diktat officiel étaient diabolisées et attaquées par les médias.

L'intention initiale de Roosevelt de réduire l'Allemagne à un simple pays agraire a été abandonnée avec le début de la guerre froide et la césure en Europe que cette dernière impliquait. La République fédérale d'Allemagne est cependant devenue une démocratie qui, au lieu de favoriser la participation populaire, administrait ce qui existait et guidait le peuple de manière à ce qu'il ne s'écarte pas du droit chemin, discriminant et attaquant toute formation politique qui proposait une ligne différente de celle des partis qui alternaient au gouvernement et qui, bien qu'ayant des programmes différents, avaient en commun l'aversion pour toute renaissance d'une pensée nationale indépendante.

L'essai est sans aucun doute une mine de stimuli intellectuels, culturels, politiques et historiques, capable d'ouvrir des champs de recherche pluridisciplinaires, notamment sur la possibilité qu'un futur totalitarisme puisse procéder précisément de la démocratie libérale, dont il resterait la forme vidée de toute substance pluraliste et remplacée par une seule et unique façon de penser.

15:44 Publié dans Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : caspar von schrenck notzing, allemagne, rééducation allemande, rééducation, europe, affaires européennes, livre, lavage de cerveau, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 décembre 2023

A propos du livre Plus ultra: Géopolitique atlantique espagnole

A propos du livre Plus ultra: Géopolitique atlantique espagnole

(Ediciones Ratzel, 2023).

Entretien avec l'auteur Carlos X. Blanco

Pourquoi un livre sur la géopolitique nationale dans un pays comme l'Espagne d'aujourd'hui, qui n'a pas de géopolitique propre ?

L'Espagne est une nation en faillite depuis que son empire s'est effondré et que des puissances étrangères ont imposé une dynastie tout aussi étrangère au début du XVIIIe siècle. Avec les Bourbons, au cours de ce même XVIIIe siècle, il y a eu une récupération de l'Empire et nous avons même atteint un maximum territorial, mais sous la nécessaire subordination à la France. Depuis la guerre de succession, nous étions, pour ainsi dire, la franchise d'un Empire et non un Imperium proprement dit. Le reste de notre histoire a été un désastre. L'invasion napoléonienne aurait pu être un vrai début "nationaliste": le peuple de toute l'Espagne a pris conscience de lui-même et pour lui-même en 1808, et s'est battu pour la souveraineté contre ses propres élites, toujours traîtresses. Mais l'indépendance acquise a coûté très cher. Les oligarchies, qu'elles aient été francisées ou anglophiles, par le biais de la franc-maçonnerie, ont bien compris que les dépouilles de l'Empire devaient être vendues à l'étranger, comme des reliques que l'on solde au marché aux puces. Le peuple espagnol n'a pas réussi à former une nation espagnole. La nation historique n'a pas fonctionné comme nation politique, et le modèle libéral ou francisé ne pouvait que supprimer la nation historique elle-même, en éliminant même sa base, le peuple. Le même peuple s'est soulevé dans les Asturies en 1808, comme l'avait fait auparavant Pelayo en 718, un soulèvement qui a conduit les Madrilènes à se soulever immédiatement en suivant l'exemple de la Junte souveraine de la Principauté; ce peuple est mort dans les guerres dites "carlistes", véritables tentatives de résistance populaire. Depuis longtemps, nous n'avons plus de souveraineté. Les oligarchies nous ont vendus à bas prix aux Français, aux Anglais et aux Yankees. Et ce, pour toutes les étapes de notre histoire: la guerre illégale de 1898 et la trahison du Tribunal de Madrid, les manœuvres des puissances en 1936, l'attentat contre Carrero Blanco, l'invasion du Sahara "arrangée" par Juan Carlos, 23-F, les bombes d'Atocha, le coup d'Etat de Puigdemont... tous ces épisodes révèlent la désactivation progressive de la souveraineté nationale de l'Espagne. Face à ce "vol" de la Nation et du Peuple lui-même (le Peuple espagnol cesse d'exister), j'ai voulu écrire un livre qui rappelle les possibilités objectives de l'Espagne en tant que puissance géopolitique, potentiel donné par sa propre histoire et sa propre géographie. Mais ce potentiel ne peut être réalisé que s'il y a un changement énergique de mentalité, de régime et d'économie.

L'élite politique et dirigeante, ainsi que les milieux intellectuels, sont-ils conscients de l'importance de la géopolitique ?

Comme je l'ai déjà dit, notre élite politique et dirigeante est, depuis des temps immémoriaux, et pour faire une généralisation qui peut être injuste dans certains cas, elle est une bande de voleurs et d'indolents. Ils ont gagné leur propre statut en collaborant avec nos "partenaires et amis". Lorsque vous entendez un politicien, un économiste, un diplomate, un homme d'affaires, etc. parler de "partenaires et alliés", vous pensez tout de suite au Maroc, à la France, à l'Angleterre, aux États-Unis, à l'"Europe" (U.E.), etc. Nous devons alors faire une traduction immédiate: ce sont là les ennemis objectifs de l'Espagne. Cela s'est déjà traduit, au moment du changement dynastique, par une déformation de l'image de l'Espagne: l'Espagne maure, l'Espagne du flamenco, de la tauromachie, l'Espagne agitée, "méditerranéenne", qui est au goût des Français, la puissance dominante de l'époque, à laquelle nous étions subordonnés. Ils ont donné un visage et des vêtements à une nouvelle Espagne inventée, et l'Espagne plus authentique (celto-germanique) a été refoulée. Par la suite, l'aliénation (y compris l'aliénation culturelle et ethnique) a été gérée par les Anglos et les Yankees. Les puissances dominantes ont imposé leurs élites locales collaborationnistes et même les conceptions nationales qui leur plaisaient et leur convenaient.

L'Espagne atlantique, l'Espagne des Caravelles et des "Plus Ultra" ne convient pas aux Anglos, aux Français, aux Yankees... C'est une Espagne aux fortes racines celtiques et indo-européennes, pas celle "où cent peuples se sont déversés en toi d'Algésiras à Istanbul", comme le dit la chanson de Serrat. Une Espagne maritime née pour être un empire: un empire territorial d'abord, chassant les Maures de l'autre côté du détroit de Gibraltar, puis un empire océanique et universel.

Plus ultra : la géopolitique atlantique de l'Espagne, pourquoi ce livre, et que proposez-vous dans ses pages ?

Je dirai d'abord ce qui est entre les lignes, ou à peine formulé en passant. Je propose un changement de régime, à court et moyen terme, quelque peu utopique à l'heure actuelle, dans lequel les peuples d'Espagne enterrent les différences idéologiques importées de la sphère "occidentale" (libéralisme, essentiellement, qu'il soit de gauche ou de droite) et constituent une Autorité populaire et énergique qui permette une "insubordination fondatrice", au sens de Marcelo Gullo (réindustrialisation, revitalisation des campagnes, programmes natalistes et protectionnisme graduel et prudent). Renaître démographiquement et productivement, consolider une armée au service de la défense des frontières et de la souveraineté nationale, et non une armée conçue pour des parades ou des "Erasmus" de l'OTAN, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais surtout, relancer la projection maritime (civile et militaire) qui a fait notre grandeur à l'âge d'or, et ainsi embrasser à nouveau toute l'Ibéro-Amérique. Je propose de créer les bases d'un pôle hispanique atlantique. Ce pôle ne s'appelle pas "Amérique latine" comme le dit Douguine, mais Hispanidad, et il est appelé à dominer l'Atlantique quand l'OTAN et l'engeance yankee déclineront.

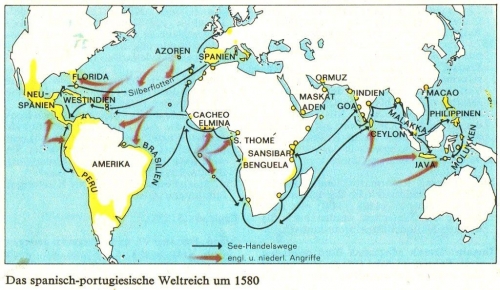

Pourquoi, alors que l'Espagne a développé sa géopolitique, nous sommes-nous concentrés sur le bassin méditerranéen et l'Afrique du Nord comme axes principaux ?

À la mort d'Isabelle la Catholique, ce dilemme s'est posé. La continuité de la Reconquête après la prise de Grenade, comment allait-elle se faire: se projeter vers l'Atlantique ou vers la Méditerranée? Hériter des intérêts de la couronne d'Aragon fut un fardeau pour l'Espagne. Le nid de frelons italien, les Berbères et les Ottomans ? Plus tard, dans cette même Couronne, la Catalogne a été (et continue d'être) un véritable fardeau parasitaire qu'il fallait supporter.

Le Maghreb aurait pu être une "Nouvelle Andalousie", mais l'entreprise était démesurée sans l'alliance effective (une "Croisade") des royaumes chrétiens. L'action des Français et des Anglais est déjà désastreuse : ils complotent avec les Berbères et les Ottomans, et profitent du commerce de la chair humaine, des esclaves blancs capturés dans tout le Levant. L'Espagne a plutôt poursuivi sa reconquête dans les Amériques. La Méditerranée était, et est toujours, un foyer d'invasion. L'Espagne ne fait pas encore partie de l'Afrique grâce à un effort héroïque qui a commencé avec Pelayo. Au sud, nous ne pouvons que faire un travail vigoureux d'endiguement. Il n'en sortira rien de bon.

Quels seraient les avantages de la géopolitique atlantique que vous proposez ?

Une construction navale intense, un chantier naval florissant, génèrent de nombreux emplois. Une marine prestigieuse peut être une école de discipline et de talent. Une organisation internationale hispanique qui permet aux forces armées ibéro-américaines de collaborer entre elles, une "OTAN" hispanique en dehors de l'OTAN proprement dite, qui s'efforcerait de se défaire du joug anglo-américain... n'aurait que des avantages: échanges éducatifs, technologiques, géostratégiques... La marine civile, quant à elle, serait un élément clé pour un véritable marché commun ibéro-américain, non soumis aux intérêts anglo-américains. Un grand marché et un grand pôle qui collabore sans entrave avec les Chinois, les Russes, les Arabes (distinguons bien sûr Arabes et Maghrébins)... Si l'Espagne se renforce sur sa côte atlantique, elle pourra aussi exercer son rôle de barrage, d'endiguement, en Méditerranée. Il s'agirait de se renforcer là où l'histoire et la géopolitique nous disent que nous l'avons toujours fait, soit dans l'Atlantique et dans le Golfe de Gascogne, pour résister là où nous ne pouvons que "tenir", sans jamais rien gagner de bon ni de nouveau (c'est-à-dire le Sud méditerranéen et le Levant).

C'est un fait que, géopolitiquement (et dans d'autres domaines), l'Espagne n'est pas une nation souveraine. Quelles mesures devrions-nous commencer à prendre pour récupérer notre souveraineté ?

Eh bien, l'ordre que je propose est le suivant : 1) Souveraineté économique dirigée par une force de "concentration nationale" (non partisane), et sans litiges démo-libéraux, 2) Insubordination fondatrice au sens de Gullo (protectionnisme graduel et sélectif, toujours croissant, réindustrialisation, recolonisation de l'agriculture), 3) Insubordination consolidée, politique atlantique (Iberosphère, marine puissante et marine civile, dominant l'Atlantique et se connectant avec la mer Boréale et les mers de Chine), 4) Consolidation du pôle ibérique, en bonnes relations avec les pôles eurasien, chinois, arabe, indien et africain. Surtout avec les trois premiers. 5) L'abandon progressif de l'"Occident collectif".

Ces derniers temps, le discours hispaniste récupéré et renouvelé est devenu un courant politique de plus en plus important. Est-il possible de récupérer l'idée d'hispanité, avec l'Espagne comme axe central ?

Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Tout d'abord, il ne faut pas y voir un projet "néo-impérial", nostalgique et phalangiste. L'Hispanidad n'est ni de gauche ni de droite, bien au contraire... C'est un pôle géopolitique nécessaire pour que les Eurasiens, les Chinois, les Arabes, etc. se libèrent du joug anglo-américain, et c'est un pôle qui garantit la survie non aliénée des peuples de langue portugaise et espagnole. C'est un pôle qui peut favoriser le développement autocentré d'une vaste région (au moins) bicontinentale. L'Espagne ne doit pas être considérée comme une "mère", mais comme un partenaire confédéré petit et/ou moyen: le potentiel démographique et naturel se trouve principalement en Argentine et au Brésil.

Dans votre livre, vous proposez l'union de l'Espagne et du Portugal: cette idée est-elle réalisable et quels en seraient les avantages pour les deux nations ?

Le Portugal est une nation sœur, fille directe de la reconquête espagnole, un exploit unique qui s'est déroulé dans les montagnes des Asturies au VIIIe siècle et qui a récupéré pour l'Europe les régions ou pays de Galice, de León, des Montagnes et aussi du Portugal. Le Portugal en tant que nation a les mêmes origines historico-politiques, culturelles et ethniques que le reste de l'Espagne et, bien entendu, le même ethnos y est préservé que dans tout le nord-ouest de l'Espagne.

Comme je l'ai montré dans un livre récent, Francisco Suárez, le grand philosophe, juriste et théologien de Philippe II et Philippe III, a porté un jugement rigoureux sur la nécessité d'une politique atlantique (Portugal, Angleterre) et d'une annexion du royaume portugais avant qu'il ne tombe sous l'emprise de la Perfide Albion. Peut-être aurait-on pu faire mieux, et les puissances étrangères ont toujours conspiré pour empêcher cette unité ibérique qui, avec celle des nations américaines, produit une panique chez l'hégémon anglo-américain. Les Portugais ont été, en réalité, une colonie anglaise pendant des siècles. Un empire "franchisé" bien plus inféodé que celui des Espagnols. Le Nord-Ouest espagnol a besoin d'être repeuplé par une population autochtone : à bien des égards, c'est la partie la plus originale de l'Europe, moins torturée par le soi-disant "melting-pot" méditerranéen, "où l'on a déversé sur vous cent villages d'Algésiras à Istanbul". La chanson de Serrat, d'où je tire ces paroles, est très belle, mais je reconnais que je ne suis pas né en Méditerranée et que je vois cette mer (berceau de la culture classique, bien sûr) comme un cimetière aquatique et une honte pour l'humanité. Les forces hispaniques doivent se retrouver ailleurs. L'élément "phénicien" et afro-sémite (je parle ici du mythe légitimant le séparatisme, et non pas d'une réalité anthropologique) des Catalans ou des Andalous nostalgiques d'Al-Andalus, est totalement étranger, honteux et est à rejeter. Rejoindre le Portugal, c'est gagner en puissance démographique et maritime, et le substrat ethnique atlantico-celtique, très affaibli par le dépeuplement de l'ancien royaume de León, y gagnerait en poids.

Informations sur le livre :

Plus ultra : la géopolitica atlantica espanola (Carlos X. Blanco): https://edicionesratzel.com/plus-ultra-la-geopolitica-atlantica-espanola-de-carlos-x-blanco/

15:53 Publié dans Actualité, Entretiens, Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carlos x. blanco, espagne, espagne atlantique, oceéan atlantique, hispanidad, hispanité, entretien, livre, géopolitique, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 23 décembre 2023

L'essence initiatique de la connaissance chez Hegel (vue par Giandomenico Casalino)

L'essence initiatique de la connaissance chez Hegel (vue par Giandomenico Casalino)

L'auteur salentin propose une exégèse non conventionnelle de la philosophie de l'auteur allemand, visant à soustraire le philosophe idéaliste aux lectures "modernes".

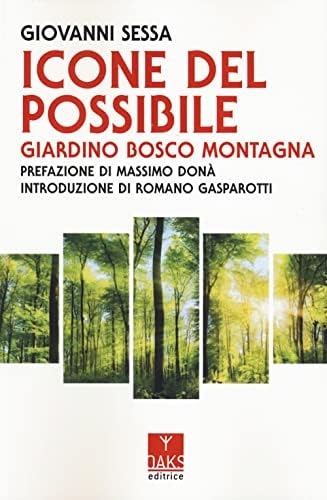

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/112190-lessenza-iniziatica-del-sapere-in-hegel-vista-da-giandomenico-casalino/

Giandomenico Casalino, spécialiste des choses traditionnelles, propose depuis longtemps dans ses essais une exégèse non conventionnelle de la philosophie de Hegel, visant à soustraire le philosophe idéaliste des lectures "modernes", visant à reléguer l'idéaliste dans la sphère de l'historicisme immanentiste. Ce travail analytique a, comme sa propre pars construens, le désir de restaurer l'hégélianisme dans la vénérable "tradition platonico-hermétique". C'est ce qui ressort de la lecture du dernier ouvrage de Casalino, L'essenza iniziatica del sapere in Hegel (L'essence initiatique de la connaissance chez Hegel), en librairie chez Arỹa edizioni (sur commande : arya.victoriasrl@gmail.com, pp. 80, euro 18.00). L'intention de l'auteur est explicite dès le début du volume : "Hegel appartient, de Proclus à travers tout le platonisme médiéval jusqu'à George Gemiste Plethon (Γεώργιος Γεμιστὸς Πλήθων) [...] à la véritable Tradition platonicienne, qui a certes conclu sa vie institutionnelle en 529 après J.-C. [...] mais n'a pas cessé sa vie spirituelle, en termes de transmission" (p. 12).

L'appartenance hégélienne à une telle séquence spéculative se manifesterait par le fait que le penseur concevait la philosophie comme "une considération ésotérique sur Dieu" (p. 13). Philosopher représenterait donc, selon ce point de vue, le moment le plus élevé sur le chemin qui mène à la Connaissance: "en vertu du fait qu'il n'est plus fondé sur la conviction fidéiste de l'existence de l'Autre et de son extranéité par rapport au Moi" (p. 13) comme cela se produit, au contraire, dans la représentation propre au moment religieux et ésotérique. Ce n'est qu'à travers la philosophie qu'il est possible de connaître l'Absolu, le Divin. Casalino note un trait théo-logique chez Hegel dans la mesure où la logique de l'idéaliste présente ce que Mario Dal Pra a défini comme la condition du dieu "incoato", du dieu avant la création, avant de sortir de lui-même. La logique hégélienne est en fait une ontologie, elle s'identifie à la métaphysique et à la physique, dans la mesure où: "L'essence de la Nature-Monde est la même essence conceptuelle, c'est-à-dire éternelle, de la Pensée, ou que les Dieux-Métaux, en tant que Puissances vivantes des choses, sont les mêmes Noumène-Astres-Métaux intérieurs, comme l'affirme la Tradition hermétique" (p. 14).

Essai de Casalino sur Hegel

Pour Hegel, à la lumière de ces affirmations : "La connaissance est et consiste dans la coïncidence identificatrice du connaissant et du connu, où le semblable est connu par le semblable; le connaissant est l'être du connu" (p. 15). En un mot, le panlogisme nous inviterait à prendre conscience de notre nature la plus vraie et la plus profonde, le divin, qui vit en nous depuis toujours. C'est pourquoi le résultat auquel parvient le système du philosophe de Stuttgart, l'Esprit, représente en réalité un retour à l'origine. Il s'agit d'un processus anamnestique qui induit l'"Éveil", un processus circulaire et ouroborique de connaissance de soi. En vertu de ce contexte conceptuel, Casalino voit une proximité évidente entre les positions hégéliennes et celles exprimées au 20ème siècle par Evola et Guénon, représentants du traditionalisme, qui visaient, de différentes manières, à dépasser le moment purement religieux, fidéiste et sentimental, centré sur le dualisme Homme/Dieu. L'auteur montre une préférence pour l'approche d'Evola, qu'il définit comme héroïque-apollinienne, de l'Absolu: Evola se serait placé, tout comme la Connaissance hégélienne, au-delà du même Mystère hellénique, qui, comme l'avait saisi Aristote dans le fr. 15 du Perì philosophias, transmis jusqu'à nous par Simplicius (ou Simplice ou encore Simplicios de Cilicie), n'est jamais allé jusqu'au mathèin, l'Intelligible, s'arrêtant à la dimension du pathèin, la dimension animique.

C'est notamment sur ce parcours que Hegel aurait eu connaissance d'un élément pertinent de l'enseignement de Plotin. Le néo-platonicien, soucieux de la vision classique de la vie et de la Connaissance, invitait en effet ses étudiants à se libérer de la "conscience", si chère à la gnoséologie moderne: "il n'y a de conscience vigilante, éveillée, intentionnelle, au sens moderne du terme, que lorsqu'il y a une diminutio du Nous, un mouvement vers le bas" (p. 44). La conscience, en tombant dans le corps, "remplace l'éternité de la pensée par une continuité dans le temps et l'espace [...] c'est un abaissement de la contemplation" (p. 45). La pensée est une chose, nous disent Plotin et Hegel, et la conscience de la pensée en est une autre : "tout ce qui est sous le gouvernement de la conscience, ce sont les choses qui nous sont les plus étrangères, les moins nobles, tandis que de ce qui est notre vraie nature [...] nous sommes inconscients" (p. 47). Dans l'ensemble de l'œuvre du grand idéaliste, la Phénoménologie de l'Esprit jouerait le même rôle que le Timée dans le parcours de Platon: "c'est le récit vraisemblable de l'"histoire" symbolique de la conscience qui aboutit au Savoir absolu" (p. 53).

C'est notamment sur ce parcours que Hegel aurait eu connaissance d'un élément pertinent de l'enseignement de Plotin. Le néo-platonicien, soucieux de la vision classique de la vie et de la Connaissance, invitait en effet ses étudiants à se libérer de la "conscience", si chère à la gnoséologie moderne: "il n'y a de conscience vigilante, éveillée, intentionnelle, au sens moderne du terme, que lorsqu'il y a une diminutio du Nous, un mouvement vers le bas" (p. 44). La conscience, en tombant dans le corps, "remplace l'éternité de la pensée par une continuité dans le temps et l'espace [...] c'est un abaissement de la contemplation" (p. 45). La pensée est une chose, nous disent Plotin et Hegel, et la conscience de la pensée en est une autre : "tout ce qui est sous le gouvernement de la conscience, ce sont les choses qui nous sont les plus étrangères, les moins nobles, tandis que de ce qui est notre vraie nature [...] nous sommes inconscients" (p. 47). Dans l'ensemble de l'œuvre du grand idéaliste, la Phénoménologie de l'Esprit jouerait le même rôle que le Timée dans le parcours de Platon: "c'est le récit vraisemblable de l'"histoire" symbolique de la conscience qui aboutit au Savoir absolu" (p. 53).

La science de la logique correspondrait, au contraire, au Parménide platonicien. L'affirmation hégélienne bien connue : "Le Vrai est le Tout" montre qu'une telle vision peut être atteinte, selon l'auteur, par une Connaissance intuitive et instantanée "qui n'exclut pas, précisément parce qu'elle lui est supérieure [...] la Logique moderne [...] de l'identité [...] cette dernière étant le mode légitime de connaissance de la dimension exotérique" (p. 19). Le cercle hégélien des cercles, selon Casalino, ne se réfère donc pas à un déjà-là qui doit être retrouvé, ni même à un futur, à un avant-nous, mais à ce toujours qui est donné dans les phénomènes comme le Tout présent. Hegel, dans cette perspective, dépasse le dualisme essence/existence, intérieur/extérieur et, libéré de la dimension du sentir et du vouloir, nous invite à nous élever vers "le suprasensible par la thèoria [...] la vision indicible de l'Idée qui est l'Intelligible " (p. 55).

Hegel conclut, pour l'auteur: "en parlant [...] du mouvement de l'Être dans lequel se réalise l'Essence qui est le Tout et qui est l'Absolu, celui-ci est présent dans le temps et dans l'espace mais il est ab aeterno en dehors d'eux" (p. 57). Il s'agit d'une connaissance à caractère hermétique, à réaliser dans l'Instant qui est l'Éternel, puisque nous vivons en lui même si nous n'en avons pas connaissance. L'identité du réel et du rationnel ne renvoie pas à l'acceptation de l'existant, car : "L'Idée est réelle, parce qu'elle est vraie, seulement dans la Nature [...] et à travers et au-delà d'elle pour être [...] Esprit ! Une analyse à méditer...

Giovanni Sessa

20:11 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hegel, philosophie, giandomenico casalino, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 17 décembre 2023

Propos d'avant-hier pour après-demain, les inédits de Gustave Thibon par Luc-Olivier d'Algange

Propos d'avant-hier pour après-demain, les inédits de Gustave Thibon

par Luc-Olivier d'Algange

Le livre d'inédits de Gustave Thibon, qui vient de paraître aux éditions Mame, est un événement. L'ouvrage rassemble des notes, des conférences, « feuilles volantes et pages hors champs », lesquelles, pour les lecteurs non encore familiers constitueront une introduction du meilleur aloi, et pour les autres, une vision panoramique des plus instructives. Presque tous les thèmes connus de l'oeuvre sont abordés, et d'autres encore, où l'on découvre un philosophe dont la vertu première est l'attention. Il y est question de la France, des « liens libérateurs », formule qui n'est paradoxale qu'en apparence, des « corps intermédiaires », de Nietzsche et de Simone Weil, du mystère du vin, de l'âme du Midi, du Portugal, de la vie et de la mort. Ces « pensées pour soi-même », nous donnent la chance de remonter vers l'amont, vers la source d'une pensée qui ne se contente pas d'être édifiante et sauvegarde l'inquiétude, ce corollaire de la Foi, qui est au principe de toute aventure intellectuelle digne d'être vécue.

Encore qu'il eût, depuis plus d'un demi-siècle, des lecteurs fidèles, et, mieux encore, de ceux qui surent entrer en conversation avec lui et prolonger sa pensée et son œuvre, - tel Philippe Barthelet auteur d'un livre d'entretiens avec Gustave Thibon, et d'un magistral Dossier H consacré à l'auteur de L'Ignorance étoilée, aux éditions de L'Age d'Homme - il est à craindre que Gustave Thibon ne soit pas encore reconnu à sa juste valeur, et surtout, à sa juste audace. Une image s'interpose : celle du « philosophe-paysan » qui se contenterait de dispenser une sagesse traditionnelle appuyée sur le catholicisme et l'amour de la terre.

Encore qu'il eût, depuis plus d'un demi-siècle, des lecteurs fidèles, et, mieux encore, de ceux qui surent entrer en conversation avec lui et prolonger sa pensée et son œuvre, - tel Philippe Barthelet auteur d'un livre d'entretiens avec Gustave Thibon, et d'un magistral Dossier H consacré à l'auteur de L'Ignorance étoilée, aux éditions de L'Age d'Homme - il est à craindre que Gustave Thibon ne soit pas encore reconnu à sa juste valeur, et surtout, à sa juste audace. Une image s'interpose : celle du « philosophe-paysan » qui se contenterait de dispenser une sagesse traditionnelle appuyée sur le catholicisme et l'amour de la terre.

Forts de cette vision réductrice, sinon fausse, on se dispense de le lire, de confronter son œuvre à celles des philosophes, plus universitaires, de son temps, et l'on méconnaît ce qu'il y a de singulièrement affûté, et sans concession d'aucune sorte, dans sa pensée érudite, mais de ligne claire et précise, sans jargon. Gustave Thibon, dans ces pages « hors champs », adresse au lecteur, une mise-en-demeure radicale, non certes au sens actuel de radicalisme, mais, à l'inverse, par un recours aux profondeurs du temps, aux palimpsestes de la pensée, à cette archéologie, voire à cette géologie de l'âme, à cette géographie sacrée, celle de la France, qui est, par nature, la diversité même, qui se décline de la Bretagne à l'Occitanie, et n'en nécessite point d'autre, abstraite, importée ou forcée.

Certes, la terre est présente, et Gustave Thibon rejoint Simone Weil dans ses réflexions sur l'enracinement ; certes, il est catholique, sans avoir à passer son temps à le proclamer, - mais ces deux évidences sont, avant tout, l'expérience d'une transcendance véritable, qui ne cède jamais à la facilité revendicatrice, à ces représentations secondes qui nous poussent, sur une pente fatale parfois, à parler « en tant que ». Gardons-nous, dit Gustave Thibon, de nous reposer dans l'image que nous nous faisons de nous-mêmes ou dans le sentiment, d'être, par nos opinions et nos convictions, une incarnation du « Bien ».

Il existe bien un narcissisme religieux, une satisfaction indue, une façon de s'y croire, au lieu de croire vraiment, une pseudo-morale de dévots, une « charité profanée » (selon l'expression de Jean Borella) que Gustave Thibon, dans ces inédits, n'épargne pas de ses flèches. On se souviendra, en ces temps hâtifs et planificateurs que nous vivons, de sa formule qui ne cesse de gagner en pertinence : « Il ne faut pas faire l'Un trop vite ». Contre la fiction d'un universalisme abstrait, Gustave Thibon propose un retour au réel , celui du monde, avec ses limites et ses frontières heureuses ; celui de l'homme qui défaille et parfois se dépasse. Il suivra Nietzsche, pas à pas, dans son « humain, trop humain », dénonçant les leurres, la morale comme masque du ressentiment et de la faiblesse, non pour « déconstruire », et se livrer au désastre dans « un vacarme silencieux comme la mort » ainsi que l'écrivait Nietzsche, - noble naufragé qui en fit la tragique expérience, - mais pour comprendre que le vide qui se dissimule derrière nos vanités est appel à une plénitude infiniment proche et lointaine.

La faiblesse exagère tout. Son mode est l'outrance. Elle conspue, elle maudit, elle excommunie avec la rage de ceux dont la Foi est incertaine. Ces Propos d'avant-hier pour après-demain, le sont aussi pour notre pauvre aujourd'hui. Nous avons nos Robespierre, nos Précieuses ridicules, nos propagandistes du chaos, sous l'habit policé des technocrates, perfusés d'argent public, et tous ont pour dessein de faire table rase de notre héritage pour y établir leurs fatras, leurs encombrements de laideurs, de fictions lamentables, autant d'écrans entre nous et le monde ; écrans entre nous et un « au-delà de nous-mêmes », vaste mais autrefois familier, comme le furent les Rameaux, Pâques, Noël. - ces temporalités qualifiées où les hommes se retrouvaient entre eux et en eux-mêmes à la recherche de « la juste balance de l'âme » : « Existence simultané des incompatibles, balance qui penche des deux côtés à la fois : c'est la sainteté » écrivait Simone Weil, citée, dans ces pages, par Gustave Thibon.

Philosophe-paysan, Gustave Thibon le serait alors au sens où il nous intime de nous désembourgeoiser, de cesser, par exemple, de considérer l'argent comme le socle des valeurs et de retrouver le « dépôt à transmettre » : le fief, la terre, la religion. « Le socle dévore la statue (…), avarice bourgeoise, aucune magnificence, pas de générosité ; abaissement des valeurs : pour le marchand tout se chiffre – et mépris des valeurs artistiques ; mentalité étriquée (…) ; règne du Quantitatif. Les « gros » ont replacé les « grands ».

Où demeurer alors ? Gustave Thibon nous le dit, en forme de devise héraldique : « Contre l'espoir dans l'espoir ».

Luc-Olivier d'Algange

15:35 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, gustave thibon, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 26 novembre 2023

« Babar » contre la pègre démocratique

« Babar » contre la pègre démocratique

par Georges FELTIN-TRACOL

Pendant trente ans au gré d’une périodicité fluctuante sort Défense de l’Occident. Fondée et animée par Maurice Bardèche (1907 – 1998), cette revue accueille diverses sensibilités nationales, du nationaliste-révolutionnaire François Duprat au futur gréciste Jean-Claude Jacquard, du traditionaliste radical Georges Gondinet à l’euro-régionaliste Jean Mabire… Maurice Bardèche, affectueusement surnommé « Babar » par les contributeurs, en fait un carrefour obligé de la radicalité à droite.

Pendant trente ans au gré d’une périodicité fluctuante sort Défense de l’Occident. Fondée et animée par Maurice Bardèche (1907 – 1998), cette revue accueille diverses sensibilités nationales, du nationaliste-révolutionnaire François Duprat au futur gréciste Jean-Claude Jacquard, du traditionaliste radical Georges Gondinet à l’euro-régionaliste Jean Mabire… Maurice Bardèche, affectueusement surnommé « Babar » par les contributeurs, en fait un carrefour obligé de la radicalité à droite.

Outre ses articles, Maurice Bardèche signe dans chaque livraison un éditorial sur l’actualité du moment. Il aborde tous les sujets, de l’économie aux relations internationales en passant par la vie politique. Bien de ses éditoriaux sont de nos jours dépassés. Toutefois, certains gardent toute leur pertinence. C’est le cas avec La mafia des démocraties (2023, 212 p., 18,10 €), un recueil de vingt textes écrits entre 1953 et 1982 que viennent de publier les excellentes éditions dissidentes Kontre Kulture.

Il faut saluer le long et minutieux travail de recherche et de lecture attentive qui précède le choix crucial des éditoriaux. Certes, en cette période de Guerre froide, « Babar » dénonce volontiers l’Union Soviétique, le Pacte de Varsovie et les communistes. Il fustige néanmoins avec une énergie équivalente le Système occidental capitaliste – libéral. Maurice Bardèche tonne avec constance contre le régime victorieux en 1945. Force est de constater que certains textes rassemblés dans ce volume à la magnifique couverture sont visionnaires.

Par exemple, dans « Physiologie des démocraties libérales avancées » (1976), il prévient que « l’État ne nous protège plus. […] Les organisations marginales sont plus puissantes aujourd’hui que les gouvernements ». Il précise que l’impuissance croissante de l’État « n’empêche pas l’autoritarisme saugrenu. C’est un autre aspect des démocraties libérales avancées, c’est même la contrepartie de la violence et du terrorisme ». Cet avertissement prend un écho considérable après le covid et les attaques terroristes. Quelques lignes auparavant, il signale que « notre liberté politique est donc illusoire ». Persécuté politique pour ses écrits hostiles au résistancialisme triomphant, en particulier son Nuremberg ou la Terre promise, « Babar », incarcéré à la prison de Fresnes en 1954, rappelle que « nos libertés sont un leurre et la liberté de la presse pour commencer ». Il souligne que « l’opinion est donc dirigée dans les démocraties libérales tout comme dans les pays totalitaires ».

Par exemple, dans « Physiologie des démocraties libérales avancées » (1976), il prévient que « l’État ne nous protège plus. […] Les organisations marginales sont plus puissantes aujourd’hui que les gouvernements ». Il précise que l’impuissance croissante de l’État « n’empêche pas l’autoritarisme saugrenu. C’est un autre aspect des démocraties libérales avancées, c’est même la contrepartie de la violence et du terrorisme ». Cet avertissement prend un écho considérable après le covid et les attaques terroristes. Quelques lignes auparavant, il signale que « notre liberté politique est donc illusoire ». Persécuté politique pour ses écrits hostiles au résistancialisme triomphant, en particulier son Nuremberg ou la Terre promise, « Babar », incarcéré à la prison de Fresnes en 1954, rappelle que « nos libertés sont un leurre et la liberté de la presse pour commencer ». Il souligne que « l’opinion est donc dirigée dans les démocraties libérales tout comme dans les pays totalitaires ».

Brillant universitaire, spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, mais marginalisé en raison de son engagement audacieux, Maurice Bardèche appartient au sérail enseignant. Son point de vue sur le système scolaire français peut surprendre. Sans aller jusqu’à la remise en cause de l’obligation scolaire, remise en cause plus que jamais essentielle et salutaire comme le préconisait d’ailleurs l’excellent programme présidentiel de Jean-Marie Le Pen en 2002, « Babar » estime que « le but de l’enseignement est un but pratique : l’enseignement doit permettre à un adolescent de gagner sa vie. Tout le reste est prétention et verbiage. Dès l’école, la sélection doit être la règle. C’est la meilleure et même la seule garantie de promotion pour les enfants des familles défavorisées ». Datant de 1981, cet article intitulé « Sur le chômage » s’élève par conséquent contre les premiers méfaits dévastateurs du pédagogisme et de la massification.

À propos de ce drame social qu’est la perte d’un emploi, il explique que « la cause fondamentale de tout chômage présent ou à venir est notre incapacité à maîtriser les conséquences du mécanisme industriel de la production, impuissance qui n’est pas particulière à la France, mais qu’on retrouve dans toutes les nations industrielles ». À l’époque, la France est encore une grand pays industriel. Maurice Bardèche devine les ravages considérables d’une mondialisation balbutiante alors contenue par le duopole planétaire USA – URSS.

Sans avoir la fibre juridique, « Babar » condamne enfin l’intrusion lente du poison égalitaire dans le droit. « Notre Code pénal, note-t-il, établi sous l’influence de la Déclaration des Droits de l’homme qui proclamait l’égalité de tous les citoyens contenait par là une cause profonde d’injustice et d’inefficacité. Aussi bien dans le niveau que dans l’exécution de la peine, la valeur de la sanction, la simple intervention de la justice pénale, ont un poids très différent suivant les individus, leur passé, leur caractère, leur situation sociale. » Les tribunaux libèrent des immigrés clandestins pour mieux emprisonner des lanceurs d’alerte identitaires. La « justice » administrative entérine la dissolution scandaleuse d’associations de défense du peuple français et supprime celle des bandes éco-terroristes. C’est très bien vu par Bardèche !

Sans avoir la fibre juridique, « Babar » condamne enfin l’intrusion lente du poison égalitaire dans le droit. « Notre Code pénal, note-t-il, établi sous l’influence de la Déclaration des Droits de l’homme qui proclamait l’égalité de tous les citoyens contenait par là une cause profonde d’injustice et d’inefficacité. Aussi bien dans le niveau que dans l’exécution de la peine, la valeur de la sanction, la simple intervention de la justice pénale, ont un poids très différent suivant les individus, leur passé, leur caractère, leur situation sociale. » Les tribunaux libèrent des immigrés clandestins pour mieux emprisonner des lanceurs d’alerte identitaires. La « justice » administrative entérine la dissolution scandaleuse d’associations de défense du peuple français et supprime celle des bandes éco-terroristes. C’est très bien vu par Bardèche !

On comprend qu’il est impérieux de lire et de faire lire La mafia des démocraties. Le style de Maurice Bardèche y est exceptionnel. Il maîtrise tous les sujets qu’il traite avec brio, clarté et intelligence. Soucieux du sort des classes populaires autant que des classes moyennes, l’auteur de Sparte et les Sudistes combat donc l’égalitarisme et, plus largement, le mythe égalitaire qui sous-tend l’illusion démocratique. Un très grand merci aux courageuses éditions Kontre Kulture de remettre à l’honneur un immense monsieur de la pensée nationale et européenne !

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 93, mise en ligne le 22 novembre 2023 sur Radio Méridien Zéro.

15:16 Publié dans Hommages, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice bardèche, france, livre, hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 octobre 2023

Sur les cycles cosmiques et les rythmes du temps en Inde: un nouvel essai de Nuccio D'Anna

Sur les cycles cosmiques et les rythmes du temps en Inde: un nouvel essai de Nuccio D'Anna

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/sui-cicli-cosmici-e-ritmi-del-tempo-in-india-un-nuovo-saggio-di-nuccio-danna-giovanni-sessa/

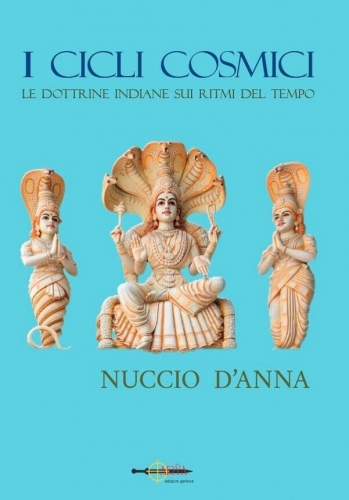

Nuccio D'Anna a récemment ajouté un ouvrage important à sa production de livres. Il sera particulièrement utile aux lecteurs intéressés par les études historico-religieuses et traditionnelles. Il s'agit du volume I cicli cosmici. Le dottrine indiane sui ritmi del tempo (= Les doctrines indiennes sur les rythmes du temps), que l'on trouve désormais dans les librairies grâce aux éditions Arỹa (pour commander : arya.victoriasrl@mail.com, pp. 240, euro 26.00). Dans ces pages, l'auteur fait preuve d'une maîtrise peu commune de la vaste littérature critique, il accompagne aussi avec sagacité le lecteur dans l'exégèse des textes sacrés complexes centrés sur la temporalité cyclique. Cette tâche est accomplie en se référant à la méthode comparative, qui permet de déduire la valeur universelle des mythes et des symboles. Les contenus abordés sont si vastes qu'il est difficile de les résumer dans l'espace d'une revue. Nous ne nous attarderons donc que sur quelques plexus théoriques.

Nuccio D'Anna commence par présenter le sens et la signification du "Centre" dans le monde traditionnel. Pour ce faire, il s'attarde sur la valeur du mont Meru: "considéré comme le reflet du pôle céleste qui tient, gouverne et oriente tout le mouvement du quadrant cosmique" (p. 3). La structure axiale de la montagne incite à la considérer comme: "le véhicule des bénédictions divines dispensées sans cesse [...] le Meru apparaît comme l'"arbre du cosmos"" (p. 4). Selon la tradition védique, de ses branches sont descendus les rayons de Sūrya qui ont transmis à l'humanité la "loi de Varuṇa, le Ṛta, l'Ordre qui est la Vérité". Le Ṛta : "a une relation directe avec la stabilité de la constellation des sept étoiles de l'Ourse" (p. 5). La montagne sacrée est étroitement liée, d'une part, à Agni, le dieu du feu prototypique qui brûle avec éclat au centre du monde, et, d'autre part, à Brahma, la divinité formatrice qui peut être comparée au "rocher indestructible", d'où rayonnent les "qualités" divines. Le Meru se dresse au centre d'une île circulaire subdivisée en sept "régions", autour desquelles se trouvent sept océans en correspondance "avec l'ordre planétaire habituellement structuré sur sept niveaux" (p. 10). La dernière étendue de mer est appelée "Océan de lait".

L'auteur précise : "Au cours du déroulement cyclique dans chacune de ces "îles", la Tradition [...] devra nécessairement trouver son propre développement intégral, ce qui aboutira inévitablement à l'épuisement de toutes les possibilités spirituelles véhiculées dans le monde" (p. 13). C'est ainsi que se révèle le lien d'un tel symbolisme avec le développement cyclique. Dans une telle cosmosophie, chaque point de pivot est gardé par une divinité : le cosmos lui-même prend des traits maṇḍaliques. L'éon actuel, dans la liste des 30 kalpas, occupe la 26ème place (Varaha-Kalpa) et est précédé par le Padama-kalpa. Selon l'enseignement traditionnel, la manifestation a régressé à cause du "poids des hommes", qui ont manipulé le Dharma. Durant le kalpa précédant le nôtre, Viṣṇu "l'Endormi" a effectué "sa propre intervention cosmogonique sous la forme d'une fleur de lotus qui émergea de son propre nombril" (p. 20), ce qui a permis une parfaite continuité doctrinale et rituelle entre les sixième et septième manvantaras de notre kalpa.

Brahma a donné naissance à la "terre primordiale" : "l'archétype ou le modèle préformel d'une réalité encore immaculée" (p. 21). Chaque fois que le Principe descend dans le devenir, selon la perspective traditionnelle indienne, il donne lieu à un véritable "sacrifice universel". C'est un acte capable d'agir contre les "puissances des ténèbres". Un rôle essentiel, en ce sens, est attribué par D'Anna à Prajapati, qui a rejoint la Terre immaculée qui a émergé des Eaux. Il "symbolise l'Unité ineffable dont tous les autres dieux sont issus et à laquelle ils retourneront" (p. 28). Cette potestas s'étend dans toutes les directions de l'espace. Les eaux primordiales ne sont rien d'autre que la transcription symbolique du "murmure" du temps qui passe, puisque le Principe, à la lumière des études de Marius Schneider, citées à plusieurs reprises par l'auteur, n'est que son-lumière. Les chanteurs sacrés : "Ils haïssent l'essence sonore et présensible [...] qui se déverse "naturellement" dans la vie cosmique" (p. 31). Le chant solaire des sept Ṛṣi formait la tête de Prajapati qui, en harmonisant le son et le rythme, "rendait possible la formulation des phonèmes et des syllabes" (p. 33).

L'auteur rappelle que le septième Manvatara a commencé après le Déluge. L'époque actuelle est divisée en quatre yugas, dont le développement est ordonné autour du symbole de la décennie, qui marque l'appauvrissement spirituel progressif, induit par les pouvoirs catagogiques de Koka et Vikoka (Gog et Magog). Le premier âge est l'"âge de la vérité" et de la plénitude spirituelle. La couleur qui le connote est le blanc, révélant son essence sapientielle et celle de la caste des Haṃsa : "Dans le jeu de dés indien [...] ce premier âge [...] correspond au "jet" réussi" (p. 112). Dans le deuxième âge, la "dynastie solaire" agit, visant à préserver la tradition "non-humaine", en accomplissant une action conservatrice, similaire à celle attribuée en Occident à Saturne. La valeur rituelle du jeu de dés, bien connue à Rome (il pouvait être pratiqué pendant les Saturnales, à l'occasion du solstice d'hiver), était liée à des conjonctures astronomiques particulières. Les "points" gravés sur les faces des dés étaient appelés "yeux", car ils renvoyaient aux "luminaires" qui brillaient "dans le ciel du primordial védique" (p. 115).

Lorsque le lancer de dés était désordonné, on l'attribuait à la lourdeur spirituelle du cycle, correspondant au tourbillon frénétique du monde. Le lancer de dés, où le trois apparaissait, indiquait le deuxième âge, dans lequel le monde reposait sur les "trois quarts" du dharma. Sa couleur était le rouge. Le deux du jeu de dés faisait référence au troisième âge, dans lequel le monde se développe sur la relation lumière/obscurité, qui tend de plus en plus à cristalliser ces deux puissances dans un sens oppositionnel. Dans cet âge, sattva se retire, rajas et tamas prédominent. Sa couleur est le vert.

Enfin, le kali-yuga, dont le début : "a été fixé pour coïncider avec la conjoncture aurorale qui a commencé à 6 heures du matin le 18 février 3102 avant J.-C.". (p. 118). Ce yuga est également divisé en quatre sous-âges : c'est l'âge de la résurgence des forces magmatiques et chaotiques qui submergent la perfection de l'Origine. Śiva se retire également des apparences phénoménales. Pour comprendre le déroulement cyclique, il faut se référer à la précession des équinoxes, dans laquelle l'obliquité de l'écliptique et de l'équateur dessine une " toupie " cosmique. Cette précession : "continue à se déployer autour d'un véritable "chef" qui en dirige le cours : c'est Dhruva" (p. 131), le pôle fixe, garant du retour à l'ordre à la fin du kali-yuga. D'Anna enrichit la présentation des cycles indiens par de nombreuses références érudites aux traditions grecques, mésopotamiennes et taoïstes, dont il trouve des échos jusque dans l'astronomie de Kepler. Il aborde également le symbolisme complexe qui sous-tend la vision cyclique et clarifie, entre autres, la faiblesse de l'exégèse "naturaliste" du temps cyclique, même celle formulée par Eliade, basée sur la référence aux cycles lunaires : "Seule cette (la) dimension cosmique-triomphale peut faire contempler la profondeur, la hauteur et l'ampleur du substrat spirituel qui nourrit la relation intime existant entre les phonèmes, les sons, les couleurs, les langages animaux [...] les scansions célestes [...] les moments saisonniers" (p. 209), la relation entre le macrocosme et le microcosme. L'essai de D'Anna est véritablement exhaustif.

Giovanni Sessa

23:53 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, cycles cosmiques, nuccio d'anna, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 octobre 2023

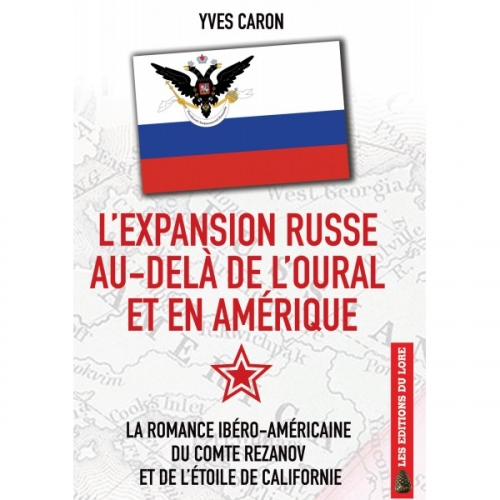

L'expansion russe au-delà de l'Oural et en Amérique

L'expansion russe au-delà de l'Oural et en Amérique

Un historien avait calculé naguère qu’entre la fin du XVe siècle et la fin du XIXe, l’Empire russe s’était accru au taux de 130 km2 par jour !

Bien évidemment, pour devenir le plus grand empire continental que le monde ait connu, l’Empire russe ne limita pas sa poussée à la partie septentrionale de la Sibérie. Il exista jusqu’au 30 mars 1867, date de la vente de l’Alaska aux Etats-Unis par les Russes, ce qu’il convient d’appeler une « Amérique russe ».

Cette Amérique russe dont le but fut de ranimer les échanges avec la Chine, mais par mer cette fois, conduisit à une extraordinaire aventure commerciale, la Compagnie russe d’Amérique créée le 8 juillet 1799 à Saint-Pétersbourg.

Cette étude du regretté professeur Yves Caron (photo), s’agrémentant d’un intermède nécessaire portant sur les plus audacieux navigateurs européens, nous fait parcourir plus de quatre siècles d’expansion russe avec une rigueur inégalée concernant l’exactitude des protagonistes, des lieux, des distances, mais aussi des chiffres commerciaux.

Si le professeur vous disait qu’une idylle ibéro-russe a failli faire passer la Californie à l’Empire des Romanov, que lui répondriez-vous ? Un livre passionnant.

Pour commander le livre:

http://www.ladiffusiondulore.fr/index.php?id_product=1385&controller=product

23:32 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, russie, sibérie, alaska, yves caron |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 01 octobre 2023

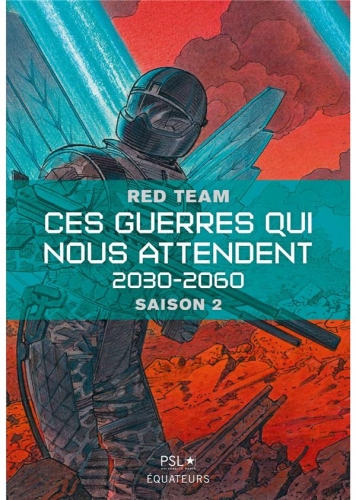

Le temps des guerres écologiques

Le temps des guerres écologiques

par Georges FELTIN-TRACOL

La chronique n° 51 du 15 novembre 2022 intitulée « Vers la poliorcétique des cyborgs » recensait l’ouvrage collectif de Red Team (voir: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/11/19/vers-la-poliorcetique-des-cyborgs.html), ce projet du ministère français des Armées qui réunit illustrateurs, auteurs de science-fiction, ingénieurs et militaires de carrière afin de réfléchir aux prochains conflits.