Discours de Monsieur Slobodan Despot lors de la Conférence Internationale «Le capitalisme financier et ses alternatives pour le XXIème siècle. Contributions à la 4ème théorie économique»

Ex: http://www.flux.md

Nous sommes tous réunis ici par un diagnostic commun. Le modèle économique, social et politique imposé ces deux ou trois derniers siècles par la civilisation d’Europe occidentale est en train de s’épuiser. Comme un animal aux abois, il s’enfonce de plus en plus dans l’agressivité. Et comme le scorpion de la fable, il semble avoir retourné son dard empoisonné contre lui-même.

Ceci est un truisme pour tous ceux qui sont réunis ici. Nous ne serions probablement pas venus d’horizons aussi différents pour nous retrouver ici si nous ne partagions pas ce credo de base. Pourtant, il serait utile de nous interroger sur ce que recouvre exactement cette conviction.

Lorsqu’on parle de capitalisme financier, on pourrait tout aussi bien parler du monde moderne. Et même de la civilisation où nous vivons en soi, autrement dit de la civilisation tout court. En effet, il n’existe plus nulle part au monde de modèle alternatif à celui où nous vivons. Tout au plus voit-on çà et là des curiosités telles que les survivances locales de coutumes anciennes ou d’infimes esquisses d’organisations sociales fondées sur des utopies: phalanstères, coopératives, zones autonomes, etc.

Quand le management remplace la politique

Le philosophe et historien du droit français Pierre Legendre appelle cette première civilisation vraiment globale l’Empire du management. On pourrait penser que l’expédition d’Alexandre en était la première préfiguration, dans la mesure où c’était la première tentative de conquête de mondes fondés sur la transcendance et la tradition par une force immanente portée par la seule foi dans la volonté et la raison humaines.

Si la pensée moderne se caractérise par la prise en main de la destinée humaine par l’homme lui-même, et son émancipation vis-à-vis de toute soumission à des lois ou instances divines, alors les germes de cette civilisation se trouvent déjà dans l’athéisme pratique de la Grèce classique. C’est là le noyau même de ce qui deviendra par la suite l’Occident.

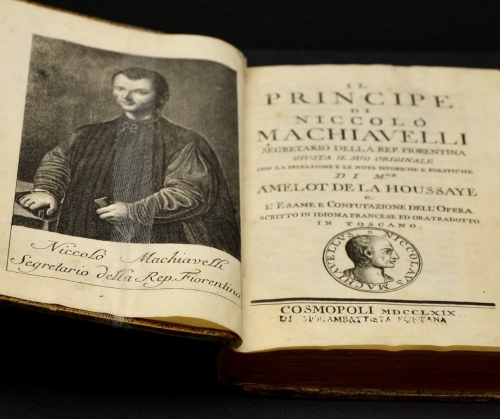

Cependant, Legendre situe le début de l’hégémonie occidentale au moment des grandes découvertes. Plus précisément au XVe siècle lorsqu’il s’est agi d’investir et de partager ce territoire colossal qu’était l’Amérique. Ce n’est pas un hasard si le premier texte évoquant le management de tout le monde connu est un édit pontifical de 1493 définissant la mission et les prérogatives des colons.

Depuis l’avènement de l’Empire du management, la technique et l’efficacité sont au premier plan. La gestion remplace peu à peu la politique. Ce qui veut dire, en creux, que le véritable pouvoir est au-dessus. Qu’il n’est même plus à la portée du politique ou de la politique. Partout où la gestion l’emporte sur la politique, c’est signe que le pouvoir réel est intouchable. On est de fait en théocratie. A l’origine du capitalisme financier, sans âme et sans frontière, il y a l’idée d’un «Dominium Mundi» fondé sur un droit incontestable.

Le désenchantement du monde

Dès les origines, le capitalisme repose donc dans son idée sur la primauté de la gestion et, dans son aspect pratique, sur le développement continu des moyens techniques. C’est avec cette alliance-là entre le management et la science que notre civilisation a commencé inexorablement à vieillir et à se faner. L’Occident est peut-être à l’origine une géographie physique désignant l’extrême Ouest du continent eurasiatique et, par la suite, le bassin atlantique. Mais c’est surtout une géographie spirituelle. C’est le lieu de la maturation qui tend déjà vers son crépuscule.

«L’Occident est partout où la conscience devient majeure» note Raymond Abellio, et il précise que l’Occident, ce n’est pas une notion géographique, mais plutôt un état de maturation ou de surmaturation intellectuelle et spirituelle. L’Occident est le lieu de la conscience absolue, auprès de laquelle les croyances, les coutumes, les mythes, les fées et l’ensemble des jeux d’ombres et de mystères qui constituent l’enchantement du monde ne pèsent plus rien. Il est la négation, d’une certaine manière, de tout l’héritage humain, l’effacement de son propre terreau.

C’est pourquoi Abellio insiste sur la nécessité de distinguer l’Occident de l’Europe. Dans un entretien accordé en 1974 à la revue Question De, il dit ceci:

»Je fais de la distinction Europe-Occident une clef fondamentale. Ainsi, l’Europe est construite, l’Occident est constitué. L’Est est le support d’une infinité passée, l’Ouest celui d’une infinité à venir : l’Occident est, entre eux, celui d’une infinité présente. Mais c’est justement parce que l’homme européen est pris actuellement dans l’implication infinie des liaisons historiques, et qu’il y est pris seul, qu’il est, à l’état naissant, le porteur de l’être occidental capable de transcender l’Histoire, de la vider de ses événements isolés et passagers et de faire émerger, ici et maintenant, une nouvelle conscience dans le monde. L’Occident est d’abord vision absolue du monde et de lui-même par la découverte d’une structure absolue. (…) Ainsi l’Europe se livre au temps tandis que l’Occident lui échappe. L’Europe paraît fixe dans l’espace, c’est-à-dire dans la géographie, tandis que l’Occident y est mobile et déplace son épicentre terrestre selon le mouvement des avant-gardes civilisées. L’Europe est provisoire, l’Occident est éternel. Un jour, l’Europe sera politiquement effacée des cartes, mais l’Occident vivra toujours. L’Occident est partout où la conscience devient majeure.»

Vers la fin de l’humanité

Nous sommes tous Européens. Nous sommes tous, également, que nous le voulions ou non, Occidentaux. Pour combattre l’Occident, nous logeons dans des hôtels d’origine occidentale et nous écrivons sur des logiciels de conception occidentale.

Konstantin Leontiev, tout en étant un traditionaliste russe orthodoxe, défendait au XIXe siècle l’Empire ottoman contre les idées de son propre pays, parce que cet empire représentait encore une réelle diversité, une réelle altérité dans un monde de plus en plus unifié. Il incarnait encore la pensée hiératique contre la pensée utilitaire et une idée de continuité historique face au transformisme permanent.

Dans son essai inachevé L’Européen moyen, idéal et outil de la destruction universelle, il souligne de manière simple et convaincante le fil rouge qui relie tous les grands penseurs de la modernité occidentale, qu’ils soient de la gauche collectiviste ou de la droite libérale, qu’il s’agisse de John Stuart Mill, de Guizot ou de Proudhon. Ce fil rouge, c’est leur passion du nivellement et de l’annihilation des particularisme au profit d’une vision scientifique et standardisée et de l’être humain.

Ce fil rouge qu’il était peut-être le seul à voir de son temps était en réalité une véritable épine dorsale. Ce qui se profilait depuis le début de l’ère industrielle, c’était l’industrialisation de l’espèce humaine elle-même, sa déshumanisation et sa transformation en une matière malléable aux mains des ingénieurs. Ingénieurs des âmes, diront les Soviétiques. Ingénieurs génétiques, dira le 3e millénaire. Bref: le cœur du projet occidental, c’est la reprise en mains de la destinée de l’homme et de sa planète par une élite humaine et l’élimination de tout paramètre transcendant, ou aléatoire, dans ce qui fait notre existence et notre avenir.

Un peu plus d’un siècle après Leontiev, c’est un autre grand sceptique russe, Alexandre Zinoviev, qui, dans un ouvrage posthume, Глобальний Человейник, résume cette évolution et qui en déduit la perspective qui nous attend à l’orée du troisième millénaire:

«J’ai passé en revue un grand nombre de livres et de films traitant de l’avenir de l’humanité. Toutes ces productions ignorent totalement, ou pour ainsi dire, l’aspect social de l’avenir de l’humanité, autrement dit la forme que revêtiront les communautés humaines, leurs membres en tant qu’êtres socialisés ainsi que les rapports mutuels de ces derniers. (…) Notre XXe siècle aura peut-être été le siècle le plus dramatique de toute l’histoire humaine du point de vue de la destinée des gens et des nations, des idées, des systèmes sociaux et des civilisations. Mais, toutes ces choses étant posées, ce fut aussi un siècle de passion et d’aventure : siècle d’espoirs et de désespoirs, d’illusions et de visions, d’avancées et de déceptions, de joies et de malheurs, d’amour et de haine… Ç’aura été, peut-être, le dernier siècle humain. A sa suite se profile une masse de siècles d’histoire suprahumaine ou posthumaine, une histoire sans espoirs ni désespoirs, sans illusions ni visions, sans avancées ni déceptions, sans joies ni chagrins, sans amour ni haine…»

Entre ces deux Russes, exactement à mi-chemin dans le temps, il s’est trouvé un grand écrivain anglais pour synthétiser les constatations de l’un et anticiper de plusieurs décennies les sombres visions de l’autre. C. S. Lewis, dans son bref essai L’Abolition de l’homme (1943), montre comment une classe de «conditionneurs» autoproclamés, sous prétexte qu’ils détiennent à la fois le pouvoir de l’argent et le pouvoir de la technologie, se proposent de faire un hold-up sur l’avenir de l’homme — et de le transformer en quelque chose qui n’est plus humain. La différence entre ce que l’humanité a été et ce qu’elle sera, résume-t-il, est la différence qu’il y a entre l’éducation et le dressage. L’éducation vise à amener l’élève à la même dignité que l’éducateur. Le dressage vise à faire accomplir des tâches précises à des créatures entièrement dépendantes et inférieures.

Le projet va évidemment échouer, prévient Lewis, comme tous les projets démiurgiques pilotés par l’hybris se sont toujours écroulés. Mais entretemps, il aura commis des dégâts colossaux tant sur l’homme que sur son environnement. La volonté de domination de la nature, jusque dans le processus de reproduction et de différenciation sexuelle, aura pour résultat ironique et paradoxal le retour à une soumission totale aux lois brutes de la nature. Le développement actuel de la violence, de l’incivilité, la régression intellectuelle, culturelle et logique des nouvelles générations, toutes classes confondues, ne font que lui donner raison.

Sortir du crépuscule

Sortir du crépuscule

Tout ceci, je le répète, sont des évidences. Il est aussi évident qu’enrayer un processus global d’aussi longue durée n’est pas à la portée des individus. Seule la providence divine, diront les croyants, peut sauver l’humanité à l’heure qu’il est. Cela ne nous dispense pas pour autant de réagir.

Sur ce plan, celui de l’action, on est frappé encore une fois par la disproportion des forces et la désunion des résistants. L’opposition à l’hégémonie américaine, la critique de l’agriculture industrielle, la vigilance à l’égard du lavage de cerveaux médiatique et des violations de la vie privée sur l’internet, le refus de la vaccination systématique et d’une médecine uniquement fondée sur les pilules sont les diverses facettes d’une même cause. Sauf que, de cette montagne qui nous menace tous, chacun ne voit que le versant qui menace sa propre maison.

Nous avons la chance, ou l’illusion, providentielle, aujourd’hui, de voir une grande puissance mondiale soutenir pour les raisons qui lui sont propres, mais qui sont aussi spirituelles, une partie de ces causes. C’est pourquoi l’on voit se rallier à la Russie des individus et des mouvements aussi divers et opposés en apparence. Mais ce Piémont de l’antisystème tiendra-t-il, et combien de temps? Et dans quelle mesure n’est-il pas, en tant qu’Etat et en tant qu’économie capitaliste, lui-même intégré au système? Nous pourrions passer des années à démêler ces questions subtiles. Pendant ce temps, la roue tourne…

Réhabiliter l’âme et le cœur

L’anamnèse et le diagnostic du système de déshumanisation sont, nous le croyons, une affaire de spécialistes, de philosophes, de sociologues ou d’économistes. Or le sentiment du danger est bien plus répandu dans les classes populaires que dans les classes instruites, même si les classes populaires ont du mal à le verbaliser. Des productions de grand public comme le roman «1984» d’Orwell ou le film «Matrix» des frères Wachowski ont contribué à la prise de conscience bien davantage que les colloques académiques. Bien pire: les élites politiques, administratives et académiques sont massivement ralliées à l’abolition de l’homme, ici comme partout. Pour une modeste assemblée d’opposants comme la nôtre, combien de symposiums somptueux qui contribuent efficacement à la consolidation du projet?

Combattre aujourd’hui par des idées, des manifestes et des déclarations le capitalisme financier, cela revient à contester la légitimité et le bien-fondé de loi de la gravité. Si l’on veut vraiment s’en affranchir, on fera bien mieux de construire des dirigeables, des avions et des parachutes. Laissons la bête se dévorer elle-même jusqu’à sa mort, accélérons même le mouvement. Chevauchons le tigre!

Pendant ce temps, travaillons à reconstruire un monde humain. Etendons la prise de conscience par les moyens qui marchent et qui ont marché. La Russie, dans ce domaine, a un rôle encore plus stratégique que comme producteur d’hydrocarbures ou que puissance militaire. La Russie a survécu à cette expérience accélérée de capitalisme destructeur qu’a été l’utopie soviétique avec son ingéniérie sociale et sa foi aveugle dans la science comme pouvoir de l’homme sur l’homme. On peut regretter qu’elle n’ait pas davantage raconté comment elle s’en est sortie à l’occasion du centenaire de la révolution. Son malaise à l’égard de cet événement n’est pas lié seulement à la nécessité de concilier l’héritage blanc avec l’héritage rouge. Déjà le cinquantenaire en 1967, du temps de l’URSS, a été un grand moment de gêne et de silence. Le malaise, c’est que nous avons perdu le sixième sens nécessaire à cette compréhension, qui est un sens spirituel.

Ce que nous pouvons dire, en tout cas, c’est que la prise de conscience et la guérison ne sont pas venues des élites académiques, ni des facteurs politiques, ni même — ou minoritairement — des Eglises. Le flambeau de la résistance, pendant toute l’ère totalitaire, a été porté par des individus. Pas n’importe quels individus: des écrivains, des artistes, des poètes, des cinéastes. Les sociologues, les économistes, les juristes et tous les serviteurs d’une science ou d’une pensée institutionnelle, n’y ont vu que du feu. Ou bien ils regardaient ailleurs.

Il en va de même aujourd’hui. J’ai assisté une fois à un symposium de la droite souverainiste en France. On y discutait doctement des méfaits de l’Union européenne et de la nécessité de sortir de l’euro. Pendant ce temps, les fonctions de la souveraineté effective, à savoir la vie organique des provinces, le maintien du commerce de proximité et des derniers petits paysans, l’action collective pour des buts précis visant à contrer la déshumanisation, étaient aux mains d’associations plutôt de gauche ou qui n’avaient pas d’opinions particulières en matière de géopolitique ou de macroéconomie.

La politique n’a plus rien à dire sur la bataille qui nous attend. Elle est trop profonde, trop essentielle, pour ce monde-là. Elle est à la portée de la littérature, qui comme l’a montré un René Girard, est porteuse de vérités plus solides, moins falsifiables, que la «science» historique, économique ou sociale. Un Philip Roth, un Günter Grass, un Prilepine, un Polanski, ou un John Le Carré enseignent des choses plus précises sur le monde comme il ne va pas, et à beaucoup plus de monde, que n’importe quel colloque savant.

Si nous voulons remporter cette bataille, il faut la livrer sur le terrain qui nous est accessible: à l’échelon des cœurs et des esprits. C’est ce que nous avons toujours essayé de faire à travers ce que nous savions faire: les livres, la littérature, la culture, l’information claire et juste, le goût juste. Dans d’autres domaines, moins visibles, d’autres combattants livrent la même bataille, à la même échelle, par l’agriculture, l’alimentation, la petite industrie ou l’artisanat.

La réduction des humains à leur fonctionnement cérébral est encore l’un des succès de l’«empire du management». Nous ne sommes pas des cerveaux à deux pattes. Nous sommes aussi des cœurs, des âmes, des corps, des souvenirs. Si nous devons nous réveiller, nous le ferons bien plus sûrement en ayant le goût du réveil que l’idée du réveil!

Ne combattons pas la loi de la gravité, construisons des machines pour nous envoler ou pour amortir la chute!

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Francisco de Vitoria (environ 1483–1546), un autre représentant de cette école, a en outre souligné la nature sociale axée sur la communauté des êtres humains qui les conduit à se regrouper volontairement en communautés. L’Etat est donc le mode d’existence le plus adapté à la nature de l’être humain. Au sein de cette communauté, l’individu peut perfectionner ses capacités, échanger avec les autres et pratiquer l’entraide. Troxler remarquait à ce propos que «la politique est la réconciliation de l’individu avec le monde».33

Francisco de Vitoria (environ 1483–1546), un autre représentant de cette école, a en outre souligné la nature sociale axée sur la communauté des êtres humains qui les conduit à se regrouper volontairement en communautés. L’Etat est donc le mode d’existence le plus adapté à la nature de l’être humain. Au sein de cette communauté, l’individu peut perfectionner ses capacités, échanger avec les autres et pratiquer l’entraide. Troxler remarquait à ce propos que «la politique est la réconciliation de l’individu avec le monde».33

L’ouvrage est essentiel car depuis le délire a débordé des campus et gagné la société occidentale toute entière. En même temps qu’elle déboulonne les statues, remet en cause le sexe de Dieu et diabolise notre héritage littéraire et culturel, cette société intégriste-sociétale donc menace le monde libre russe, chinois ou musulman (je ne pense pas à Riyad…) qui contrevient à son alacrité intellectuelle. Produit d’un nihilisme néo-nietzschéen, de l’égalitarisme démocratique et aussi de l’ennui des routines intellos (Bloom explique qu’on voulait « débloquer des préjugés, « trouver du nouveau »), la pensée politiquement correcte va tout dévaster comme un feu de forêt de Stockholm à Barcelone et de Londres à Berlin. On va dissoudre les nations et la famille (ou ce qu’il en reste), réduire le monde en cendres au nom du politiquement correct avant d’accueillir dans les larmes un bon milliard de réfugiés. Bloom pointe notre lâcheté dans tout ce processus, celle des responsables et l’indifférence de la masse comme toujours.

L’ouvrage est essentiel car depuis le délire a débordé des campus et gagné la société occidentale toute entière. En même temps qu’elle déboulonne les statues, remet en cause le sexe de Dieu et diabolise notre héritage littéraire et culturel, cette société intégriste-sociétale donc menace le monde libre russe, chinois ou musulman (je ne pense pas à Riyad…) qui contrevient à son alacrité intellectuelle. Produit d’un nihilisme néo-nietzschéen, de l’égalitarisme démocratique et aussi de l’ennui des routines intellos (Bloom explique qu’on voulait « débloquer des préjugés, « trouver du nouveau »), la pensée politiquement correcte va tout dévaster comme un feu de forêt de Stockholm à Barcelone et de Londres à Berlin. On va dissoudre les nations et la famille (ou ce qu’il en reste), réduire le monde en cendres au nom du politiquement correct avant d’accueillir dans les larmes un bon milliard de réfugiés. Bloom pointe notre lâcheté dans tout ce processus, celle des responsables et l’indifférence de la masse comme toujours. Tout cela évoque Henry James mais aussi Hemingway, Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, à qui Woody Allen rendait un rare hommage dans son film Minuit à Paris – qui plut à tout le monde, car on remontait à une époque culturelle brillante, non fliquée, censurée. Cette soi-disant « génération perdue » des couillons de la presse n’avait rien à voir avec la nôtre – avec la mienne.

Tout cela évoque Henry James mais aussi Hemingway, Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, à qui Woody Allen rendait un rare hommage dans son film Minuit à Paris – qui plut à tout le monde, car on remontait à une époque culturelle brillante, non fliquée, censurée. Cette soi-disant « génération perdue » des couillons de la presse n’avait rien à voir avec la nôtre – avec la mienne.

Multiculturalism and the Politics of Guilt extends Paul Gottfried’s examination of Western managerial government’s growth in the last third of the twentieth century. Linking multiculturalism to a distinctive political and religious context, the book argues that welfare-state democracy, unlike bourgeois liberalism, has rejected the once conventional distinction between government and civil society. Gottfried argues that the West’s relentless celebrations of diversity have resulted in the downgrading of the once dominant Western culture. The moral rationale of government has become the consciousness-raising of a presumed majority population. While welfare states continue to provide entitlements and fulfill the other material programs of older welfare regimes, they have ceased to make qualitative leaps in the direction of social democracy. For the new political elite, nationalization and income redistributions have become less significant than controlling the speech and thought of democratic citizens. An escalating hostility toward the bourgeois Christian past, explicit or at least implicit in the policies undertaken by the West and urged by the media, is characteristic of what Gottfried labels an emerging “therapeutic” state. For Gottfried, acceptance of an intrusive political correctness has transformed the religious consciousness of Western, particularly Protestant, society. The casting of “true” Christianity as a religion of sensitivity only toward victims has created a precondition for extensive social engineering.

Multiculturalism and the Politics of Guilt extends Paul Gottfried’s examination of Western managerial government’s growth in the last third of the twentieth century. Linking multiculturalism to a distinctive political and religious context, the book argues that welfare-state democracy, unlike bourgeois liberalism, has rejected the once conventional distinction between government and civil society. Gottfried argues that the West’s relentless celebrations of diversity have resulted in the downgrading of the once dominant Western culture. The moral rationale of government has become the consciousness-raising of a presumed majority population. While welfare states continue to provide entitlements and fulfill the other material programs of older welfare regimes, they have ceased to make qualitative leaps in the direction of social democracy. For the new political elite, nationalization and income redistributions have become less significant than controlling the speech and thought of democratic citizens. An escalating hostility toward the bourgeois Christian past, explicit or at least implicit in the policies undertaken by the West and urged by the media, is characteristic of what Gottfried labels an emerging “therapeutic” state. For Gottfried, acceptance of an intrusive political correctness has transformed the religious consciousness of Western, particularly Protestant, society. The casting of “true” Christianity as a religion of sensitivity only toward victims has created a precondition for extensive social engineering.

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

Hélas, une partie non négligeable des livres de René Guénon ne sont plus disponible, notamment ceux édités par les Éditions Traditionnelles. Il fallait donc chiner chez les libraires ou sur le Net afin de trouver, parfois à des prix prohibitifs, certains ouvrages. Mais ça c’était avant, car les éditons Omnia Veritas (1) viennent de rééditer les dix-sept ouvrages majeurs de René Guénon ainsi que quelques recueils posthumes tels Études sur l’hindouisme (2). C’est un véritable plaisir de redécouvre certains travaux de Guénon comme L’erreur spirite (3), Aperçus sur l’ésotérisme chrétien (4) ou L’homme et son devenir selon le Vêdânta (5) pour un rapport qualité/prix plus que correct.

La teoria del nomos sarà l’ultimo nome dato da Schmitt alla genesi della politica, che ormai lontana dagli abissi dello “stato d’eccezione” trova concreta localizzazione nello spazio e in particolare nella sua dimensione tellurica: i lineamenti generali delle nuove tesi si trovano già in Terra e mare del 1942 ma verranno portati a compimento solo con Il nomos della terra del 1950.

La teoria del nomos sarà l’ultimo nome dato da Schmitt alla genesi della politica, che ormai lontana dagli abissi dello “stato d’eccezione” trova concreta localizzazione nello spazio e in particolare nella sua dimensione tellurica: i lineamenti generali delle nuove tesi si trovano già in Terra e mare del 1942 ma verranno portati a compimento solo con Il nomos della terra del 1950.

Jean-Pierre Vernant, dans « Les origines de la pensée grecque », souligne que « le système de la polis, c’est d’abord une extraordinaire prééminence de la parole sur tous les autres instruments du pouvoir ». C’est ce qui explique l’importance accordée au fait de « tenir parole » chez les peuples primitifs. « Donner sa parole » signifie que le locuteur implique toute sa personne dans son discours et qu’il ne sert point d’obscurs intérêts qui agissent par procuration. L’orateur de la Grèce antique prend la parole afin d’apporter sa pierre à l’édification d’une polis qui ne peut se concevoir sans la participation effective de ses constituants, les citoyens.

Jean-Pierre Vernant, dans « Les origines de la pensée grecque », souligne que « le système de la polis, c’est d’abord une extraordinaire prééminence de la parole sur tous les autres instruments du pouvoir ». C’est ce qui explique l’importance accordée au fait de « tenir parole » chez les peuples primitifs. « Donner sa parole » signifie que le locuteur implique toute sa personne dans son discours et qu’il ne sert point d’obscurs intérêts qui agissent par procuration. L’orateur de la Grèce antique prend la parole afin d’apporter sa pierre à l’édification d’une polis qui ne peut se concevoir sans la participation effective de ses constituants, les citoyens.

Aujourd’hui la transformation est largement accentuée avec la métropolisation du monde : l’interconnexion des capitales et des grandes villes fait qu’il existe souvent plus de liens entre elles qu’entre chacune d’elles et son propre arrière-pays. D’où, parfois, un sentiment d’abandon au sein des périphéries rurales (thème devenu récurrent en France).

Aujourd’hui la transformation est largement accentuée avec la métropolisation du monde : l’interconnexion des capitales et des grandes villes fait qu’il existe souvent plus de liens entre elles qu’entre chacune d’elles et son propre arrière-pays. D’où, parfois, un sentiment d’abandon au sein des périphéries rurales (thème devenu récurrent en France).

This mammoth volume is a collection of twenty distinct philosophical reflections written over the course of a decade. Most of them are essays, some almost of book length. Others would be better described as papers. A few are well structured notes. There is also one lecture. A magnum opus like Prometheus and Atlas does not emerge from out of a vacuum, and an alternative title to these collected works could have been “The Path to Prometheus and Atlas.” While there are a few pieces that postdate not only that book but also World State of Emergency, most of the texts included here represent the formative phase of my thought. Consequently, concepts such as “the spectral revolution” and “mercurial hermeneutics” are originally developed in these essays.

This mammoth volume is a collection of twenty distinct philosophical reflections written over the course of a decade. Most of them are essays, some almost of book length. Others would be better described as papers. A few are well structured notes. There is also one lecture. A magnum opus like Prometheus and Atlas does not emerge from out of a vacuum, and an alternative title to these collected works could have been “The Path to Prometheus and Atlas.” While there are a few pieces that postdate not only that book but also World State of Emergency, most of the texts included here represent the formative phase of my thought. Consequently, concepts such as “the spectral revolution” and “mercurial hermeneutics” are originally developed in these essays.

Ainsi, face à la désorientation du pouvoir qui veut faire croire qu’il n’existe plus qu’un modèle de société, que “there is no alternative” et que cette non alternative est toute couleur métisse, l’État total se heurtera très vite à un sérieux problème de moyens et de compétences au point qu’au final, les citoyens ne pourront et surtout ne devront se défendre que seuls, en somme ne compter finalement pour leur sécurité que sur eux-mêmes.

Ainsi, face à la désorientation du pouvoir qui veut faire croire qu’il n’existe plus qu’un modèle de société, que “there is no alternative” et que cette non alternative est toute couleur métisse, l’État total se heurtera très vite à un sérieux problème de moyens et de compétences au point qu’au final, les citoyens ne pourront et surtout ne devront se défendre que seuls, en somme ne compter finalement pour leur sécurité que sur eux-mêmes.

Footnotes:

Footnotes:

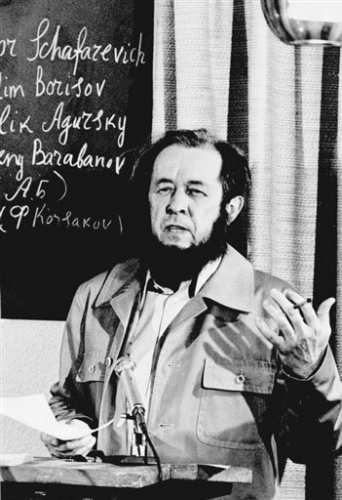

Bien avant Daech, Soljenitsyne observe :

Bien avant Daech, Soljenitsyne observe :

La rencontre Carl Schmitt et Julien Freund, à Colmar, en 1959, Julien Freund qui confia : « J’avais compris jusqu’alors que la politique avait pour fondement une lutte opposant des adversaires. Je découvris la notion d’ennemi avec toute sa pesanteur politique, ce qui m’ouvrait des perspectives nouvelles sur les notions de guerre et de paix ». Ce concept ami/ennemi est inconfortable puisqu’il donne une consistance à la guerre, ce que refusent les pacifistes qui envisagent l’avènement de la paix perpétuelle comme d’autres envisagent la Parousie.

La rencontre Carl Schmitt et Julien Freund, à Colmar, en 1959, Julien Freund qui confia : « J’avais compris jusqu’alors que la politique avait pour fondement une lutte opposant des adversaires. Je découvris la notion d’ennemi avec toute sa pesanteur politique, ce qui m’ouvrait des perspectives nouvelles sur les notions de guerre et de paix ». Ce concept ami/ennemi est inconfortable puisqu’il donne une consistance à la guerre, ce que refusent les pacifistes qui envisagent l’avènement de la paix perpétuelle comme d’autres envisagent la Parousie. Les conflits sont de plus en plus économiques. Ils l’ont toujours été d’une manière ou d’une autre mais dans des proportions variables et parfois assez limitées. Aujourd’hui, l’économique draine tout à lui, et toujours plus frénétiquement, ce qui explique la liquidité des conflits, le fait qu’ils se jouent des frontières et se dématérialisent. Fini les lignes de front et les tirs de barrage. Le conflit est permanent et de ce fait d’une intensité moindre ; mais il est permanent – plus de trêve. Les médias sous toutes leurs formes ne cessent de nous le rappeler, implicitement ou explicitement. Mais comment départager vainqueur et vaincu ? Il n’y en a tout simplement plus, le conflit est devenu perpétuel.

Les conflits sont de plus en plus économiques. Ils l’ont toujours été d’une manière ou d’une autre mais dans des proportions variables et parfois assez limitées. Aujourd’hui, l’économique draine tout à lui, et toujours plus frénétiquement, ce qui explique la liquidité des conflits, le fait qu’ils se jouent des frontières et se dématérialisent. Fini les lignes de front et les tirs de barrage. Le conflit est permanent et de ce fait d’une intensité moindre ; mais il est permanent – plus de trêve. Les médias sous toutes leurs formes ne cessent de nous le rappeler, implicitement ou explicitement. Mais comment départager vainqueur et vaincu ? Il n’y en a tout simplement plus, le conflit est devenu perpétuel.