Early Life and Career

Adolf von Harnack was one of the most eminent scholars in Germany of his day, and his reputation as a Church historian and New Testament scholar was unparalleled in Europe. He was born in 1851 in the town of Dorpat in Livonia, a province of Russia (today, Tartu in Estonia). He died in 1930 in Berlin.

Harnack belonged to a Prussian nationalist elite that ruled his Russian-majority town. His father, Theosodius Harnack, was a theology professor at Dorpat, and was a strictly orthodox Lutheran. Theodosius’ scholarly discipline and zeal for things German, especially Lutheranism, influenced Adolf Harnack deeply. Harnack studied theology at Dorpat from 1869 until 1872, and in 1872 he went to the University of Leipzig where, within a year, he wrote his doctoral dissertation, and his habilitation dissertation within another. He joined the Leipzig faculty in 1875, and in 1879 he moved to the University of Giessen.[1]

Harnack published the first volume of his monumental multi-volume History of Dogma [2] in 1885. The book drew criticism from conservative Christians, chiefly for using Christianity and the New Testament as sources but not as norms. After its publication, he was offered a position at Harvard University, but he declined the offer and moved to Marburg in 1878, where he continued to work on his History of Dogma.[2]

In 1888, the University of Berlin and the Prussian Ministry of Education invited Harnack to take a professorship in Berlin, but were met with fierce opposition from Prussian church officials, who vetoed the appointment. Their main issues were that Harnack had reservations about the authorship of the Gospel of John, Ephesians, and I Peter, and miracles such as the Virgin Birth, the Resurrection, and the Ascension. To Harnack, the issue was whether theology was a real academic discipline, free from church dogmatism and control. Eventually, Kaiser Wilhelm II and Chancellor Bismarck intervened, and Harnack‘s appointment was approved.[3] In 1893, Harvard University renewed its offer, with a letter from the university‘s President, Charles W. Eliot, offering Harnack absolute freedom of thought and speech from all governmental, academic, or social restrictions, and the highest salary it could offer. Again, Harnack declined.[4]

Harnack‘s relationship with the church was always strained, and eventually he gave up on serving it, instead assuming extensive administrative responsibilities in Kaiser Wilhelm‘s government. In 1905, he was appointed as Director General of the Royal Library in Berlin. Harnack and the Kaiser had a good relationship and often met for discussion. Sometimes their meetings included Houston Stewart Chamberlain, the author of The Foundations of the Nineteenth Century [3]. The reason the Emperor was drawn to Harnack was not to discuss religious matters, but because of Harnack‘s scholarly breadth and administrative astuteness. To the Kaiser, Harnack was an embodiment of Prussian diligence, competence, loyalty, patriotism, and objectivity. In March 1914, he knighted Harnack.[5]

In 1910, Harnack warned Kaiser Wilhelm that Germany was locked in competition with the imperial nations, and that the quality of scholarship, which needed funding, would determine the outcome. German academic institutes could not compete with the immense funds that research institutes in the United States had received from wealthy philanthropists. He said, “This cannot, this dare not remain the case, if German science and with it the Fatherland – its inward strength and its outward image – are to avoid grave damage.” The Kaiser then had the leaders of German industry fund the Kaiser Wilhelm Society for the Advancement of Science.[6] Harnack was appointed as the first President of the Society and a Krupp family member as his Vice President. Harnack had the personality to induce cooperation from specialists in different fields, and interest among the wealthy.[7]

Harnack on Christianity

Harnack on Christianity

Harnack‘s ideas on Christianity were developed in the final years of the nineteenth century and are found in his most famous work, History of Dogma (Lehrbuch der Dogmengeschichte), which was published in four volumes between 1886 and 1889, and in the popular work, What is Christianity? [4] (Das Wesen des Christentums), published in 1900. Both works have been translated into English.

Harnack believed that in the Early Church, the Christian faith was combined with elements of Greek thought that were not essential to the faith, and the result became the Christian dogma. Because of that, he thought, Christian theology over time became preoccupied with physics and metaphysics. But he did not think that the mixing of Christianity with Greek thought was some kind of degeneration. This process was dictated by necessity and was in itself good. The problem was that the dogma became fixed and authoritative for all time, and thus unable to cope with new exigencies as they emerged.[8]

Harnack‘s theology is liberal theology in the sense that it emphasizes the imperative of freedom: the freedom of thought, the pursuit of truth, and freedom from external interference. To him, theology as an academic discipline could not accept limits set by dogmas and Scripture that it held had to be believed in to attain salvation. He was also confident in the power of human thought and the ability to transcend one‘s subjectivity to attain genuine objectivity. In him, scrupulous reasonableness and unshakeable religious faith were combined, resting on his awareness of one‘s dependence on the absolute spirit.[9] Harnack read Goethe regularly and valued his maxims and reflections immensely. In him, as in Augustine, Harnack found a source of wisdom, understanding, and faith.[10]

According to Harnack, true Christianity was something simple and sublime: “It means one thing and one thing only: Eternal life in the midst of time, by the strength and under the eyes of God.”[11] To him, the concern of true religion was the fundamental difficulties of human existence such as living, finding meaning, and death. To the question of what was the basis of the highest form of religion in all of history, he answered, “Jesus Christ and his Gospel.” He added that this answer was exhaustive because it included the whole history of Christianity, but Christianity, not as a doctrine, but as life, “. . . again and again kindled afresh, and now burning with a flame of its own.”[12] He said that “. . . it must not be forgotten that in German Protestantism the ‘gospel’ means Jesus’ preaching of the kingdom of God.”[13] To him, Jesus was not part of the gospel, only God the Father. The meaning of the designation “Son of God” did not mean that Jesus was God incarnated, but rather that he had unique knowledge of God:

It is “knowledge of God” that makes the sphere of divine Sonship. It is in this knowledge that he came to know the sacred being who rules heaven and earth as Father, as his Father. . . Jesus is convinced that he knows God in a way in which no one ever knew him before, and he knows that it is his vocation to communicate this knowledge of God to others by word and by deed – and with the knowledge that men are God’s children.[14]

Harnack did not hold orthodox Christology in high esteem, thinking it enough to follow Luther, who had described Jesus as the “mirror of God’s paternal heart.”[15] Former archbishop Rowan Williams describes the three main pillars of Harnack’s theology thus: “. . . the fatherhood of God, the infinite value of the individual soul, and the higher righteousness . . .”[16]

The First World War

When the First World War approached, latent ideas began to emerge in Harnack’s thought and writings. Because of his standing in German society and his relationship with Kaiser Wilhelm, he was requested to help the Fatherland in the war effort.

On August 4, 1914, the day England declared war on Germany, the Kaiser gave a speech to the members of the Reichstag, written in part by Harnack, in which he stressed that Germany had the moral right to defend “. . . the place in which God has put us . . .”[17] Harnack drafted another speech for the Kaiser, which was delivered [5] on August 6. The speech was called To the German People (An das deutsche Volk), in which the Kaiser declared, “The issue is whether our Fatherland is to be or not to be; it is concerned with German power, German strength, German culture! We will hold fast to the German way, German fidelity, and German civilization to the last breath.”[18] A public declaration signed by Harnack and other German intellectuals defended German militarism: “Without German militarism German culture would long ago have vanished from the earth. [Our militarism] grew out of [our culture] for its protection. . . . Germany’s army and Germany’s people are one.”[19]

Harnack’s thought was permeated with his conviction that war was an essential part of history, and that nations could hardly establish themselves without rivalry that risked wars. War to him seemed to be required by nature. He had hoped that after Bismarck had united Germany and it had enjoyed its great material success, Germany could take its rightful place beside Britain and the United States, and European civilization would thus be brought to a point where major wars could be avoided. In January 1912, he wrote:

The progress of the development of world history has placed the three Germanic empires of England, North America and Germany at the apex of humanity as far as the main features of culture are concerned. Apart from their being related by blood, these three states have also a great inheritance in common. This common inheritance sets them the highest goals, but also lays on them the solemn obligation before the judgment seat of history to work peaceably together.[20]

The progress of the development of world history has placed the three Germanic empires of England, North America and Germany at the apex of humanity as far as the main features of culture are concerned. Apart from their being related by blood, these three states have also a great inheritance in common. This common inheritance sets them the highest goals, but also lays on them the solemn obligation before the judgment seat of history to work peaceably together.[20]

But he sensed that tensions between the great powers of Europe were increasing, and in that same month he wrote:

. . . the English government so judges our political existence as France regarded it after the events of 1866. Just as it appeared to France intolerable that a united German state should have arisen in the heart of Europe that had grown stronger than them, so it appears to England intolerable that this state has so developed as to rival her spiritual and material forces.[21]

When the war broke out, Harnack was furious because Britain had sided with Russia, which he believed to be the great enemy of European culture.

Great Britain sides with Russia against Germany! What does that mean? That means: Great Britain breaches the dam that had protected Western Europe and her culture against the desert sands of the asiatic non-culture of Russia and the Panslavs. Now we Germans have to plug that breach in the dam with our own bodies. We will do it though soaked in streams of blood, and we will win through. We have to win through; for we protect the work of fifteen hundred years on behalf of all Europe and also on behalf of Great Britain! But the day when Great Britain breached the dam can never be forgotten in world history.[22]

For Harnack, the cause of the war lay:

. . . in the relationship of [his] Fatherland, the new Great Power, to the old Great Powers and in particular to the world-wide imperialism of England and to the hunger of Russia for new lands and for oceanic might. These older Great Powers did not want to let this powerfully developing Reich, which only strove for air and light in a peaceful manner, take its proper place. It was only a question of time and the constellation of events when they would initiate violent repression and which of them would seize the initiative.

On August 1, 1914, the day the war began, Harnack was giving his last lecture of the summer on the history of dogma. He began the lecture by telling his students that the Kaiser had worked towards peace to the limits of honor, and that they now had the privilege to fight a just war for the Fatherland. He told them that if they were called up, they must to go to the battlefield in the consciousness that they were fighting “With God, for King and Fatherland.” After he said that, the students started singing Martin Luther‘s hymn, “Ein feste Burg ist unser Gott [6]” (“A Mighty Fortress is Our God”).[23]

Serving the Fatherland in war was not against Christian morality, thought Harnack, rather the opposite. God had instituted the state, and from the point of view of the individual Christian, the state had no morality. The state had its own political morality, which was acting with honesty and purpose, deciding itself what was moral, as the contingencies of realpolitik arose. “What gives political ethics its distinctiveness is that the State is both the subject and the object of ethics . . .” he said. The struggle of states and nations on the world-historical stage was beyond the judgement of private morality. In fact, it was a revelation of “. . .the spirit that rules in all the manifestations of history.”[24]

Harnack was under the influence of an idea, powerful within Lutheranism, namely the distinction between God as He is revealed in Scripture and the hidden God in his own nature. The question of theodicy becomes irrelevant in this line of thought, because the hidden God is beyond good and evil. According to Martin Luther, God as he is revealed, does not will the death of the sinner, but the hidden God as he is in himself, wills the death of the sinner, “. . . and in fact wills all things that come to pass.”[25] In On the Bondage of the Will [7] (De Servo Arbitrio), Luther states that the hidden God “. . . neither deplores, nor takes away death, but works life and death and all things: nor has He, in this Character, defined Himself in His Word, but has reserved unto Himself, a free power over all things.”[26] Scripture is thus only a partial testament to the will of God; nature, history, and the emergence of peoples and states also bear witness to his will.

The Science of History

There was more to science than just the natural sciences, according to Harnack. He defined science as “. . . knowledge of reality for purposeful action.”[27] The lower stages of science are occupied with determining and ordering facts, and with the mechanics of the world, but the highest stage of science is where “. . . the conscious spirit meets us with ideas norms and values. At this stage the science of history comes into its own . . .”[28] He added, “Not only natural laws are operative in history, in it lives the spirit which gives birth to the idea, to values and norms, that is to say, to laws of freedom.”[29] The highest stage of science then leads to philosophy, which is itself not a science, but:

. . . an aristocratic activity and cultivates a synthesis which is not everyone’s concern. One must not forget that humanity has not found its upward way by the light of the torches of individual insights gained through quantitative examination but under the guidance of men who had a vision of a central sun and had the courage to advance from physics to metaphysics, from history to metahistory, from ethics to metaethics.[30]

Although Harnack thought it impossible to establish laws of history, he held that analogy was an excellent way to organize and understand historical phenomena. The significance of analogy was brought to light by Oswald Spengler in his “profound and thought-provoking” work, The Decline of the West [8] (Der Untergang des Abendlandes), published in 1918-1922:

[Spengler] was the first to show what a striking analogy exists between all the mental and spiritual phenomena of a given epoch and, then, how the drama of ascent, flowering, decline and fall unfolds in every great epoch. In that work he has taught us that, all the way from the understanding of space, time and number via mathematics, music, the creative arts, scholarship, the shaping of ordinary life up to the reflection of the Whole in philosophy and religion, one and the same forming, law-giving and symbolizing spirit or style is at work in every epoch.[31]

The study of history, according to Harnack, should occupy itself with knowing the institutions of the past. These institutions are the results of historical developments. Nothing that has not taken form in institutions can have a lasting effect on history, no ideas or even great men. “The totality which social groups as such represent is influenced permanently only by an institution which, whether written or unwritten, gives clear expression of itself in the form it imposes, the goals it inspires and the authority it exercises.”[32] The institutions originate in ideas, and the history of institutions reveals the history of ideas. “Therefore, all of the history of institutions is unprobed as long as the motivating ideas are unknown. The ideas are, however, the spirit.”[33] To Harnack, the spirit reveals itself through history.

We must now speak of the spirit. All history is the history of the spirit and has an inner happening for its foundation; the spirit, however, is one. Whether we possess much or little of it, it is always one and the same spirit working in us and in everything brought forth by history.[34]

Thus, history reveals a deep unity between historical events and ourselves, and our higher existence. History was for him essential for the development of character: “To broaden oneself inwardly through history does not only belong to education, it is education. Such education connects itself harmoniously to the inner life of the spirit.”[35] Rather than settle for our own personal experience:

. . . we must expand, with Faust, the ego that is ours into the whole world’s ego. This occurs . . . as we, in noble hunger, take into ourselves the whole of world-happening and all of history’s great and good personalities, transforming all into the fibers of our being . . . We shall remain wretched and in bondage if we limit ourselves to ourselves; we shall become rich and free if we enter every door of history and make ourselves at home in its spacious rooms.[36]

This was, to him, the only way to resist the outmoded on an intelligent basis: it could only be obliterated with the aid of correctly understood history. One of the most profound ideas of his science of history, which is particularly pertinent to European civilization’s current dissipation of its cultural, moral, spiritual, intellectual, biological, and material wealth, is his valuation of the progress of history. If it is granted that “. . . life is something of utter value . . .” one “. . . has in the preservation of life and its advance a standard by which to evaluate the processes of history. Obviously, this preservation and advance are not about the physical life of the individual person but about the higher spiritual life of the whole . . .”[37] He adds, that by applying this measure, “. . . it becomes clear that the orientation towards the conservation and preservation of life is correct and its opposite is false, that force is of value and that weakness corrupts . . .”[38] Ideas, institutions, and the behavior they shape matter because:

. . . everything crumbles under certain circumstances and we ourselves also fall to pieces bit by bit while, under other circumstances life is preserved, it follows that the one is bad and the other good. As to what those circumstances are, history makes unmistakably clear: to preserve life alone is the direction and force in which humans and humankind is set free “from the dominion of that which binds all” or, . . . from servitude to the merely natural and one’s own empirical ego. . . . Destructive to life, not only to only to the life of the whole but also to that of the individual, is the direction which raises to pre-eminence the physical well-being of the individual, and with that the struggle of all against all. No word confirms the course of world-history more assuredly than that of Jesus: that they who seek to save their lives only will surely lose it. The course of world events shows that behind the direction which strives energetically to rise up over the merely natural and egoism there lurk chaos and death.[39] [9]

Culture, is for Harnack an organism whose nature is to expand and advance and permeate all things. If culture loses its restless striving and ascent, “. . . it begins at once to harden into mere civilization; immediately the decay of its dying members sets in until barbarism arises which is the more shocking the more plentiful are the masks and the grimaces into which the higher values of a better day have been changed.”[40] A culture’s ascent and struggle for subjugation carries with it the reward of the preservation of life, while its opposite, descent and weakness, carries with it the punishment of decay and decomposition of life. Empirically, this striving is irrational, but “. . . is experienced as a powerful and blessed feeling for life.” Through history mankind has striven for something it has neither seen nor heard, acting as if God existed.[41]

Latter Years

After the war, Harnack, wanting to help rebuild Germany, supported the new constitution of the Weimar Republic, despite being unhappy with it. He thought that a new way of thinking was required if Germans were “. . . not to bear the entire cost of the world-revolution . . .” To him, the people and its spirit were more important than constitutions and forms of government:

We have to resist Mammonism, godlessness and the loss of ideals . . . for otherwise we will not be spared Bolshevism. New liberal forms alone achieve nothing; they will only have to give way to more ‘liberal’ ones if they are not permeated by a public spirit, seriousness and the courage for sacrifice.[42]

In 1919, in a sermon at the university, he put forth seven principles for a renewed Germany:

- Without a national consciousness there can be no peoplehood; without humanness no real greatness.

- Without authority there can be no organization.

- Without personality there can be no life that is worth living.

- Without determination to overcome class-divisions there can be no internal peace.

- Without capital there can be no culture.

- Without power there can be no state.

- Without selflessness and the fear of God there can be no future.[43]

He rejected many offers to join a political party and an offer to become Germany’s ambassador to the United States in 1921, focusing instead on theology for the rest of his life. His theology was beginning to come under attack by the rising neo-orthodox movement in theology, whose main proponent was Karl Barth, a former student of Harnack. The accusation was made that he, and other liberal theologians like him, had merged theology with militaristic nationalism.[44]

In the 1920s, Harnack began a passionate study of the second-century heretic Marcion. He valued Marcion’s gospel for its perfect love and for being purified of rigorous legalism. Marcion separated the “righteous” God of Judaism from the one found in the New Testament, and rejected the Old Testament. Harnack held that rejecting the Old Testament in the second century would have been a mistake. The Reformers of the sixteenth century were unable to withdraw from its legacy, “. . . but for Protestantism since the nineteenth century to continue to treasure it as a canonical document is the result of a religious and ecclesiastical paralysis.”[45]

Notes

1. Gary Dorrien, Kantian Reason and Hegelian Spirit: The Idealistic Logic of Modern Theology [10](Chichester: Wiley Blackwell, 2015), p. 321.

2. Martin Rumscheidt, “Introduction: Harnack’s Liberalism in Theology: A Struggle for the Freedom of Theology,” in Adolf von Harnack: Liberal Theology at Its Height [11], ed. Martin Rumscheidt (Minneapolis: Fortress Press, 1991), pp. 14-15.

3. Rumscheidt, 15-16.

4. Rumscheidt, pp. 17-18.

5. Rumscheidt, pp. 21-22 & 24.

6. Jon Agar, Science in the Twentieth Century and Beyond [12] (Cambridge: Polity Press, 2012), p. 101.

7. Rumscheidt, p. 24.

8. James Hardy Ropes, “Adolf Harnack [13],” The Biblical World, (vol. 7, no. 1, 1896), pp. 22-29.

9. Rumscheidt, p. 33.

10. Rumscheidt, pp. 15 & 21

11. Dorrien, pp. 326-327.

12. Dorrien, p. 327.

13. Adolf Harnack, Adolf von Harnack: Liberal Theology at Its Height, p. 147.

14. Harnack, p. 157.

15. Dorrien, p. 331.

16. Rowan Williams, “The Deadly Simplicities of Adolf von Harnack [14].”

17. Ibid.

18. J. C. O´Neill, “Adolf von Harnack and the entry of the German state into war”, Scottish Journal of Theology, (vol. 55, no. 1, 2002), p. 3.

19. Rumscheidt, p. 25.

20. O‘Neill, pp. 13-14.

21. O‘Neill, p. 12.

22. O‘Neill, p. 7.

23. O‘Neill, p. 15.

24. O‘Neill, p. 18.

25. Noah Kelley, “Luther’s View of the Hidden God and the Revealed God [15],” p. 4.

26. Martin Luther, The Bondage of the Will [16], sect. 64.

27. Harnack, p. 43.

28. Harnack, p. 45.

29. Harnack, p. 45.

30. Harnack, p. 45.

31. Harnack, p. 52.

32. Harnack, p. 54.

33. Harnack, pp. 56-57.

34. Harnack, p. 57.

35. Harnack, p. 57.

36. Harnack, p. 57.

37. Harnack, p. 59.

38. Harnack, p. 59.

39. Harnack, p. 59.

40. Harnack, pp. 59-60

41. Harnack, p. 60.

42. Rumscheidt, pp. 26-27.

43. Rumscheidt, p. 27.

44. Dorrien, pp. 332-333.

45. Rumscheidt, pp. 28-29.

Related

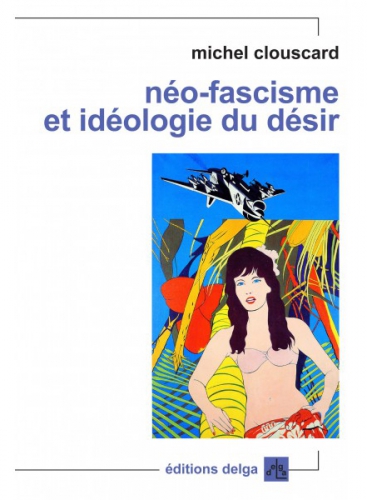

Il liberalismo esigé, oltre che di una deregolamentazione sul piano economico, anche di una deregolamentazione della morale, poiché qualsivoglia regola poteva rappresentare un freno alla potenziale creazione di nuovi mercati, tra cui quelli più fruttuosi (alcool, droghe, sesso, violenza, gioco). Il costo sociale di una tale liberalizzazione della morale è troppo alto secondo Clouscard, che propone in proposito una morale socialista responsabilizzante rappresentata da un terzo organo, dopo i tre teorizzati da Montesquieu, ovvero un Parlamento del lavoratore collettivo, dove si discuta la necessita di un equilibrio tra produzione e consumo.

Il liberalismo esigé, oltre che di una deregolamentazione sul piano economico, anche di una deregolamentazione della morale, poiché qualsivoglia regola poteva rappresentare un freno alla potenziale creazione di nuovi mercati, tra cui quelli più fruttuosi (alcool, droghe, sesso, violenza, gioco). Il costo sociale di una tale liberalizzazione della morale è troppo alto secondo Clouscard, che propone in proposito una morale socialista responsabilizzante rappresentata da un terzo organo, dopo i tre teorizzati da Montesquieu, ovvero un Parlamento del lavoratore collettivo, dove si discuta la necessita di un equilibrio tra produzione e consumo. Quella di Michel Clouscard è quindi una sottile disamina della sovrastruttura del nuovo capitalismo che crea nuovi bisogni e nuovi mercati, che propaganda, già a partire dal militantismo libertino di Diderot e dal positivismo materialista di Voltaire, la formula: “la liberazione del desiderio produrrà la liberazione del proletariato”. E’ quindi l’idea di un’emancipazione trasgressiva a fare il gioco del nuovo modo di produzione dell’industria leggera, e ancora una volta Clouscard mette in evidenza il ruolo dell’intellighenzia che legittima costantemente gli innovativi modi di produzione capitalistici.

Quella di Michel Clouscard è quindi una sottile disamina della sovrastruttura del nuovo capitalismo che crea nuovi bisogni e nuovi mercati, che propaganda, già a partire dal militantismo libertino di Diderot e dal positivismo materialista di Voltaire, la formula: “la liberazione del desiderio produrrà la liberazione del proletariato”. E’ quindi l’idea di un’emancipazione trasgressiva a fare il gioco del nuovo modo di produzione dell’industria leggera, e ancora una volta Clouscard mette in evidenza il ruolo dell’intellighenzia che legittima costantemente gli innovativi modi di produzione capitalistici.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

The progress of the development of world history has placed the three Germanic empires of England, North America and Germany at the apex of humanity as far as the main features of culture are concerned. Apart from their being related by blood, these three states have also a great inheritance in common. This common inheritance sets them the highest goals, but also lays on them the solemn obligation before the judgment seat of history to work peaceably together.[20]

The progress of the development of world history has placed the three Germanic empires of England, North America and Germany at the apex of humanity as far as the main features of culture are concerned. Apart from their being related by blood, these three states have also a great inheritance in common. This common inheritance sets them the highest goals, but also lays on them the solemn obligation before the judgment seat of history to work peaceably together.[20]

La guerre actuelle en Europe s'est imposée à nous sans nous demander notre avis. Elle remonte au début de 2015 avec les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Casher. Elle s'est poursuivie en France, en Belgique, en Allemagne. C'est une guerre qui n'est pas une guerre classique.

La guerre actuelle en Europe s'est imposée à nous sans nous demander notre avis. Elle remonte au début de 2015 avec les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hyper Casher. Elle s'est poursuivie en France, en Belgique, en Allemagne. C'est une guerre qui n'est pas une guerre classique.

Autre auteur, même système que les castes spécistes, Barjavel et son œuvre Le Voyageur Imprudent. Il est ici question d’un voyageur temporel qui part dans le futur lointain ou après une catastrophe identifiée comme la disparition de l’électricité, l’humanité a évolué dans sa

Autre auteur, même système que les castes spécistes, Barjavel et son œuvre Le Voyageur Imprudent. Il est ici question d’un voyageur temporel qui part dans le futur lointain ou après une catastrophe identifiée comme la disparition de l’électricité, l’humanité a évolué dans sa

Cette citation brille par son actualité. Face à l’invasion migratoire et à la place de plus en plus

Cette citation brille par son actualité. Face à l’invasion migratoire et à la place de plus en plus

« Le 20 septembre 2016, Boutang aurait eu cent ans (p. 14). » Jeune étudiant toulousain, Rémi Soulié le découvre en 1987 par l’intermédiaire de ses entretiens télévisés avec George Steiner. Séduit, il lui écrivit. S’en suivit ensuite une décennie de correspondances épistolaires, de visites fréquentes et d’appels téléphoniques nombreux jusqu’à la mort de Pierre Boutang, le 27 juin 1998.

« Le 20 septembre 2016, Boutang aurait eu cent ans (p. 14). » Jeune étudiant toulousain, Rémi Soulié le découvre en 1987 par l’intermédiaire de ses entretiens télévisés avec George Steiner. Séduit, il lui écrivit. S’en suivit ensuite une décennie de correspondances épistolaires, de visites fréquentes et d’appels téléphoniques nombreux jusqu’à la mort de Pierre Boutang, le 27 juin 1998.

Pétrone dénonce la rhétorique, cette reine perturbante de l’Antiquité et de la politique. Il comprend avant Nietzsche que l’éducation, la répétition scolaire et universitaire tueront l’inspiration :

Pétrone dénonce la rhétorique, cette reine perturbante de l’Antiquité et de la politique. Il comprend avant Nietzsche que l’éducation, la répétition scolaire et universitaire tueront l’inspiration :

‘L’homme et la technique’ est un opuscule qui devrait ravir les écolos et les économistes de la décroissance ; il devrait stimuler les souverainistes et les partisans d’une Europe puissance ; il décrit parfaitement le mental américain face aux défis chinois. Paru en 1931, après la crise financière de 1929 et avant les cataclysmes nationalistes, racistes et guerriers des années 1940, il en a le vocabulaire daté. Mais Spengler livre une intuition, pas un système dogmatique. Il ne prône aucune révolution qui passerait une quelconque catégorie sociale ou raciale par les armes, il analyse la longue histoire. Il dit une manière d’être, la nôtre, ce qu’il appelle « la culture faustienne ».

‘L’homme et la technique’ est un opuscule qui devrait ravir les écolos et les économistes de la décroissance ; il devrait stimuler les souverainistes et les partisans d’une Europe puissance ; il décrit parfaitement le mental américain face aux défis chinois. Paru en 1931, après la crise financière de 1929 et avant les cataclysmes nationalistes, racistes et guerriers des années 1940, il en a le vocabulaire daté. Mais Spengler livre une intuition, pas un système dogmatique. Il ne prône aucune révolution qui passerait une quelconque catégorie sociale ou raciale par les armes, il analyse la longue histoire. Il dit une manière d’être, la nôtre, ce qu’il appelle « la culture faustienne ». De nos jours, la « discussion » est devenue une marchandise, le produit vendable des nouvelles par câble et des revues d’opinion; il n’y a plus même le prétexte d’une « recherche de la vérité ».

De nos jours, la « discussion » est devenue une marchandise, le produit vendable des nouvelles par câble et des revues d’opinion; il n’y a plus même le prétexte d’une « recherche de la vérité ». Nous voyons, cependant, que la négociation ne bouge que dans une seule direction. Par exemple, supposons que j’offre 50 $ pour un produit et que le vendeur demande 100 $. Nous négocions pour 75 $. Le vendeur connaît alors ma limite. Donc la prochaine fois que nous négocions, nous commençons à 75 $ et il exige 125 $. Si, par indécision, ou si je manque de volonté pour tenir ferme, vous pouvez voir que le prix va continuer à augmenter. Ainsi, les conflits sociaux continuent d’être résolus dans un seul sens, malgré les intentions des conservateurs de maintenir le statu quo, et, en tout cas, continue à « évoluer » dans la même direction.

Nous voyons, cependant, que la négociation ne bouge que dans une seule direction. Par exemple, supposons que j’offre 50 $ pour un produit et que le vendeur demande 100 $. Nous négocions pour 75 $. Le vendeur connaît alors ma limite. Donc la prochaine fois que nous négocions, nous commençons à 75 $ et il exige 125 $. Si, par indécision, ou si je manque de volonté pour tenir ferme, vous pouvez voir que le prix va continuer à augmenter. Ainsi, les conflits sociaux continuent d’être résolus dans un seul sens, malgré les intentions des conservateurs de maintenir le statu quo, et, en tout cas, continue à « évoluer » dans la même direction.

Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation.

Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation.  En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.

En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie.

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie. Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

Le terme de « déterritorialisation » nous vient des philosophes post-modernistes Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur trilogie « Capitalisme et schizophrénie » : Anti-Œdipe, Mille Plateaux, et Qu’est-ce que la philosophie ?. Il s'agit d'un phénomène qui conduit un territoire, un objet, à perdre son usage conventionnel ou premier. Ce phénomène s'accompagne d'un processus de reterritorialisation qui redonne un usage à l'espace, au territoire ou à l'objet. Pour les post-modernes, cela pouvait favoriser le détournement, par l'art, de l'objet ou du support.

Le terme de « déterritorialisation » nous vient des philosophes post-modernistes Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur trilogie « Capitalisme et schizophrénie » : Anti-Œdipe, Mille Plateaux, et Qu’est-ce que la philosophie ?. Il s'agit d'un phénomène qui conduit un territoire, un objet, à perdre son usage conventionnel ou premier. Ce phénomène s'accompagne d'un processus de reterritorialisation qui redonne un usage à l'espace, au territoire ou à l'objet. Pour les post-modernes, cela pouvait favoriser le détournement, par l'art, de l'objet ou du support. Guy Di Méo proposait en 1996 dans Les territoires du quotidien une définition qui pourrait apparaître comme dépassée et incomplète mais qui conserve pourtant une grande pertinence : « Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale, donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire. » Cette définition appuie encore ici notre développement : il y a territoire à partir du moment où il y a appropriation par un groupe humain. Les « quartiers sensibles » sont pleinement des territoires au sens du géographe, et Michel Lussault le démontre assez bien dans son ouvrage De la lutte des classes à la lutte des places. La City de Londres est également un territoire à part entière, même si on peut en avoir une représentation négative.

Guy Di Méo proposait en 1996 dans Les territoires du quotidien une définition qui pourrait apparaître comme dépassée et incomplète mais qui conserve pourtant une grande pertinence : « Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale, donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire. » Cette définition appuie encore ici notre développement : il y a territoire à partir du moment où il y a appropriation par un groupe humain. Les « quartiers sensibles » sont pleinement des territoires au sens du géographe, et Michel Lussault le démontre assez bien dans son ouvrage De la lutte des classes à la lutte des places. La City de Londres est également un territoire à part entière, même si on peut en avoir une représentation négative.

Si nous sommes déracinés, c'est d'abord en raison des techniques et des technologies en particulier les transports, le numérique et l'accroissement de la vitesse qui concerne l'ensemble de notre existence, de la vitesse de nos véhicules à la vitesse d'envoi d'un courriel. Une abondante littérature peut aller dans ce sens, on mentionnera évidemment pour la réflexion sur la vitesse à Vitesse et politique, essai de dromologie, publié en 1977 par le philosophe et urbaniste Paul Virilio. On songera aussi, même si plus ancien, à La France contre les Robots, de Georges Bernanos, que nous avions chroniqué ou évidemment au Système technicien de Jacques Ellul.

Si nous sommes déracinés, c'est d'abord en raison des techniques et des technologies en particulier les transports, le numérique et l'accroissement de la vitesse qui concerne l'ensemble de notre existence, de la vitesse de nos véhicules à la vitesse d'envoi d'un courriel. Une abondante littérature peut aller dans ce sens, on mentionnera évidemment pour la réflexion sur la vitesse à Vitesse et politique, essai de dromologie, publié en 1977 par le philosophe et urbaniste Paul Virilio. On songera aussi, même si plus ancien, à La France contre les Robots, de Georges Bernanos, que nous avions chroniqué ou évidemment au Système technicien de Jacques Ellul.

Rien n’est responsabilité et tout est innocence pour Nietzsche (Humain, trop humain). Il reste la probité c’est-à-dire la rigueur et l’exigence vis-à-vis de soi-même. Quand Nietzsche dit qu’il n’y a pas de responsabilité des actes humains, en quel sens peut-on le comprendre ? En ce sens que : c’est le motif le plus fort en nous qui décide pour nous. Nous sommes agis par ce qui s’impose à nous en dernière instance : soit une force qui nous dépasse (ainsi la force de la peur qui nous fait fuir), soit une force qui nous emporte (ainsi la force de faire face conformément à l’idée que nous avons de nous-mêmes). Mais dans les deux cas, il n’y a pas de responsabilité à proprement parler.

Rien n’est responsabilité et tout est innocence pour Nietzsche (Humain, trop humain). Il reste la probité c’est-à-dire la rigueur et l’exigence vis-à-vis de soi-même. Quand Nietzsche dit qu’il n’y a pas de responsabilité des actes humains, en quel sens peut-on le comprendre ? En ce sens que : c’est le motif le plus fort en nous qui décide pour nous. Nous sommes agis par ce qui s’impose à nous en dernière instance : soit une force qui nous dépasse (ainsi la force de la peur qui nous fait fuir), soit une force qui nous emporte (ainsi la force de faire face conformément à l’idée que nous avons de nous-mêmes). Mais dans les deux cas, il n’y a pas de responsabilité à proprement parler.

Nietzsche tente de dépasser la question du choix entre l’infinité ou la finitude du monde. Il tente de la dépasser par un pari sur la joie et sur la jubilation. C’est en quelque sorte la finitude du monde corrigée par l’infinité des désirs et des volontés de puissance. La physique de Nietzsche est peut-être ainsi non pas une métaphysique – ce qui est l’hypothèse et la critique de Heidegger – mais une hyperphysique.

Nietzsche tente de dépasser la question du choix entre l’infinité ou la finitude du monde. Il tente de la dépasser par un pari sur la joie et sur la jubilation. C’est en quelque sorte la finitude du monde corrigée par l’infinité des désirs et des volontés de puissance. La physique de Nietzsche est peut-être ainsi non pas une métaphysique – ce qui est l’hypothèse et la critique de Heidegger – mais une hyperphysique.

Profondément européen, il prôna l’alliance de la France avec l’Angleterre et l’Allemagne, anticipant le temps des empires.

Profondément européen, il prôna l’alliance de la France avec l’Angleterre et l’Allemagne, anticipant le temps des empires.

Despite his claim that the cultural crisis brought on by worldwide technological advancement could not be solved by a wholesale adoption of Eastern traditions such as Zen Buddhism, Martin Heidegger engaged in many conversations with… Japanese scholars throughout his philosophical career. His first and perhaps most significant encounter with the East took place as early as 1919, eight years before the publication of Being and Time. After having attended Heidegger’s 1918 lectures, one of his Japanese students, Tomonobu Imamichi, introduced Heidegger to the concept of “being in the world.” In The Book of Tea (1906), Tomonobu’s teacher, Okakura Kakuzo had used these words to describe an aspect of Zhuangzi’s spiritual vision.

Despite his claim that the cultural crisis brought on by worldwide technological advancement could not be solved by a wholesale adoption of Eastern traditions such as Zen Buddhism, Martin Heidegger engaged in many conversations with… Japanese scholars throughout his philosophical career. His first and perhaps most significant encounter with the East took place as early as 1919, eight years before the publication of Being and Time. After having attended Heidegger’s 1918 lectures, one of his Japanese students, Tomonobu Imamichi, introduced Heidegger to the concept of “being in the world.” In The Book of Tea (1906), Tomonobu’s teacher, Okakura Kakuzo had used these words to describe an aspect of Zhuangzi’s spiritual vision. The Book of Tea uses the tea ceremony to explore the wabi-sabi aesthetic experience cultivated in Japanese Zen arts and crafts. The early German translation of The Book of Tea uses the words das-in-der-Welt-sein, which, via Imamichi, found their way into the heart and soul of Heidegger’s 1927 magnum opus. Interestingly, Heidegger’s philosophical career not only begins under Japanese influence, it also ends with it. One of the essays in his last work On the Way to Language is “A Dialogue on Language” between “a Japanese and an inquirer” who remain significantly unnamed…

The Book of Tea uses the tea ceremony to explore the wabi-sabi aesthetic experience cultivated in Japanese Zen arts and crafts. The early German translation of The Book of Tea uses the words das-in-der-Welt-sein, which, via Imamichi, found their way into the heart and soul of Heidegger’s 1927 magnum opus. Interestingly, Heidegger’s philosophical career not only begins under Japanese influence, it also ends with it. One of the essays in his last work On the Way to Language is “A Dialogue on Language” between “a Japanese and an inquirer” who remain significantly unnamed… …The thinkers of the Kyoto School of Philosophy were in favor of the war and have been collectively referred to as the “philosophers of nothingness”. Some of them had a constructive vision of how the Buddhist understanding of the void could complement the techno-scientific thinking of the West in order to bring about a new global civilization. Key figures among them, such as Nishida Kitaro, were students of Heidegger as early as the 1920s, and like Heidegger they saw the world war as the means to bring about a global culture that would ground techno-scientific development in a spirituality transcending insular and traditional values.

…The thinkers of the Kyoto School of Philosophy were in favor of the war and have been collectively referred to as the “philosophers of nothingness”. Some of them had a constructive vision of how the Buddhist understanding of the void could complement the techno-scientific thinking of the West in order to bring about a new global civilization. Key figures among them, such as Nishida Kitaro, were students of Heidegger as early as the 1920s, and like Heidegger they saw the world war as the means to bring about a global culture that would ground techno-scientific development in a spirituality transcending insular and traditional values.

Dostoevsky asks us to suppose that we were able to arrive at a formulation of the laws of nature, including biological and psychological laws, so precise that we could calculate, in every case, what a man will do by knowing what is at that moment to his advantage – not as an individual – but as an organism that microcosmically expresses the survivalist egoism of Nature. A man who became aware of this calculation would spitefully do something else, anything else, just to prove that he was not “a piano key” or an “organ pedal” whose thoughts and passions could in principle be encompassed by a formula, tabulated, and predicted according to statistical probability. Dostoevsky equates the sum total of any comprehensive formula for the laws of nature, of the kind that physicists today are still searching for under the rubric of a theory of everything, with “an endlessly recurring zero” because it nullifies meaningful action.

Dostoevsky asks us to suppose that we were able to arrive at a formulation of the laws of nature, including biological and psychological laws, so precise that we could calculate, in every case, what a man will do by knowing what is at that moment to his advantage – not as an individual – but as an organism that microcosmically expresses the survivalist egoism of Nature. A man who became aware of this calculation would spitefully do something else, anything else, just to prove that he was not “a piano key” or an “organ pedal” whose thoughts and passions could in principle be encompassed by a formula, tabulated, and predicted according to statistical probability. Dostoevsky equates the sum total of any comprehensive formula for the laws of nature, of the kind that physicists today are still searching for under the rubric of a theory of everything, with “an endlessly recurring zero” because it nullifies meaningful action.