Pierre Le Vigan

L’implosion du politique

La politique ne passionne plus. Elle fait sourire, ou pitié ou bien encore, elle fait entrer en colère. Saine réaction. Il y a de quoi. Quelle est la réalité de notre vie politique ? De fausses gauches succèdent à de fausses droites avec une régularité de métronome depuis, en France, l’instauration du quinquennat.

Chirac, néo-gaulliste en politique extérieure et radical-socialiste en politique intérieure mais sans l’épaisseur historique de ce courant historique de la IIIe République a laissé la place à Nicolas Sarkozy, qui a pu faire illusion pendant la campagne de 2007 grâce aux beaux discours transversaux droite et gauche d’Henri Guaino, mais a achevé de nous faire réintégrer l’OTAN, et a mené une politique extérieure catastrophique, déstabilisatrice au Proche Orient et en Libye.

La fuite en avant vers le mondialisme et la financiarisation s’est poursuivie. La désindustrialisation et la délocalisation de notre économie se sont accélérées. La France a plus que jamais été considérée comme une entreprise, l’ « entreprise France » sommée d’être compétitive, et non comme un héritage et un projet à qui insuffler une âme. L’immigration a de moins été maîtrisée et est devenue de plus en plus envahissante.

La déception des années Sarkozy, après le grand sommeil des années Chirac, a donc été cruelle. L’agitation ne faisait décidément pas une politique. Enfin, François Hollande, habile politicien mais piètre homme d’Etat a emporté l’élection par rejet du sarkozisme. Tout cela ne faisait pas une politique différente, et on l’a bien vu. On espérait Hollande « normalement président ». Il a cru qu’un homme normal pouvait être président. Erreur de diagnostic.

Dans le même temps, la porosité entre les milieux politiques, ceux de la presse et les communicants n’a jamais été aussi forte. Si le politique, c’est le jeu auquel se livre nos gouvernants, on comprend l’écoeurement du peuple. Ce spectacle de nains révolte ou écoeure. Au choix.

Les Français, le peuple français, qui vaut mieux que ses élites, ne s’y trompe pas. Les Français ne veulent pas des habiles, des malins, mais voudraient sentir une vision historique, un sens de la France et de l’Etat. Une hauteur de vue. Un amour de notre pays. Une exigence qui vaille la peine de s’engager, la peine d’y croire. Une raison d’admirer ceux qui sont à la tête de notre pays. Il a suffit que Macron donne l’impression de comprendre un peu cela – une nostalgie monarchique en un sens, mais aussi bonapartiste – pour qu’il passe pour un grand penseur. Avec, il est vrai, un soutien peu avare des médias.

*

La fin de la croyance dans le politique trouve à vrai dire ses origines dans une histoire longue. C’est l’histoire de l’assomption de l’économie et du déclin du politique.

Depuis 3 ou 4 siècles, l’âge du commerce a substitué l’horizontalité des échanges à la verticalité de la chaine du commandement. La communication horizontale a remplacé la transmission verticale. Depuis la Régence, le nouvel impératif qui devint dominant en Europe fut l’intérêt, ou encore le calcul, la pesée individuelle des joies et des peines. « Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l'amour d'eux-mêmes, et l'oubli des autres: ils sont ainsi faits, c'est leur nature. » écrit La Bruyère[1]. C’est la montée de deux principes : le libéralisme et l’ individualisme. Le libéralisme repose sur deux piliers : la société est fondée sur l’intérêt, et chacun est le meilleur juge de son propre intérêt. L’ordre ancien voyait les choses de haut et donc de loin, l’ordre nouveau les voit de près. Dans l’ordre nouveau, on voit mieux les détails, mais on voit moins comment une partie est intégrée dans un tout. L’économisme c’est le court terme, par définition même. C’est aussi le « moi d’abord », c’est-à-dire l’individualisme possessif.

Chateaubriand forgera l’expression des « intérêts matériels et moraux »[2] des membres de la société. Bien entendu, le nouvel impératif du calcul ne fait pas disparaître les passions, les actes gratuits, le patriotisme, le sentiment de la fierté bafouée, la colère. Mais il prime sur ceux-ci.

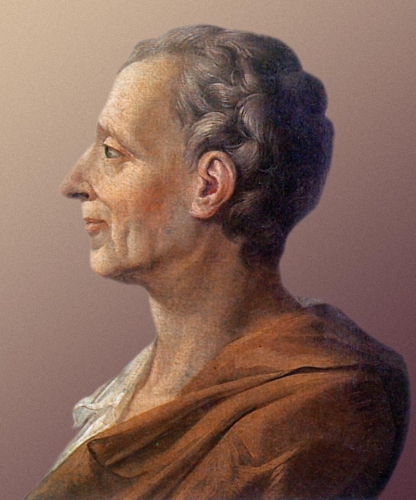

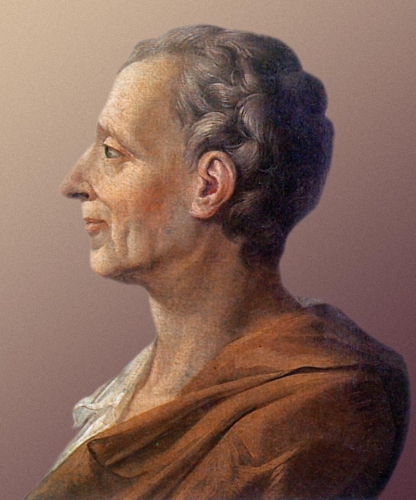

L’héroïsme distingue et sépare, au contraire, le commerce unifie et égalise. « Le commerce est la profession des gens égaux », notait Montesquieu[3]. Le commerce suppose une égalité de départ et de principe. Il produit certes l’inégalité, mais c’est une inégalité seulement économique. Face à cela, il y a eu une tentative de rompre radicalement avec cette domination du libéralisme et de l’économie. Elle a été tellement maladroite qu’elle a donné de beaux jours au libéralisme. Cette tentative, ce fut le communisme du XXe siècle.

Qu’a été le communisme ? Une tentative de sortir de la logique du commerce en revenant à la logique du commandement. Comment ? En mettant en œuvre une forme d’autoritarisme extrême, mais en sauvegardant l’égalité. Laquelle ? Une égalité économique dans une hiérarchie de commandement. L’échec du communisme a laissé comme seule horizon le triomphe du libéralisme, de la sujétion à l’économie, l’individualisme et l’économie de profit.

Dés lors, le capitalisme a cessé d’être national – ce qui ne le rendait pas bénéfique pour autant mais plus maitrisable –, il s’est retourné contre les nations.

Le politique veut et suppose les frontières, le commerce veut leur allègement au maximum. L’essence du libéralisme, c’est la libre circulation des personnes et des biens. A l’horizon ultime, Montesquieu peut écrire : « Les effets mobiliers, comme l’argent, les billets, les lettres de change, les actions sur les compagnies, les vaisseaux, toutes les marchandises, appartiennent au monde entier, qui, dans ce rapport, ne compose qu’un seul Etat, dont toutes les sociétés sont les membres : le peuple qui possède le plus de ces effets mobiliers de l’univers, est le plus riche »[4].

Le caractère anonyme de la domination de la logique du commerce, et ses dégâts, explique que l’on ait cherché à rendre visible ce qui était invisible. Cela explique en grande partie l’antisémitisme moderne, forme simplifiée et imagée de l’anticapitalisme, le « socialisme des imbéciles » a-t-on dit. (faut-il préciser que, pour autant, tout anticapitalisme n’est pas porteur d’antisémitisme ?).

Mais le commerce apporte-il (au moins) la paix, comme le clament les libéraux ? Certes, le commerce n’est pas la guerre. Mais le commerce peut être une forme de l’affrontement entre les nations et un instrument de la politique. C’est pourquoi Carl Schmitt a évoqué avec raison la différence entre puissances maritimes et puissances terrestres, les premières ayant tendance à utiliser le commerce comme forme de guerre (y compris ses dérivés comme le blocus car la guerre commerciale, c’est aussi l’interdiction du commerce pour les autres), les secondes, puissances terrestres, ayant tendance à privilégier la lutte armée directe[5].

L’essentiel est de comprendre qu’aussi bien les puissances de la terre que les puissances de la mer recherchent la puissance, mais par des moyens différents. « Qui tient la mer tient le commerce du monde ; qui tient le commerce tient la richesse ; qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même » notait Walter Raleigh dès la fin du XVIe siècle.

De ce point de vue, la pensée libérale est du côté du commerce et des puissances maritimes. Elle privilégie la morale et l’économie par rapport au politique et à l’Etat. « Dans la pensée libérale, le concept politique de lutte se mue en concurrence du côté de l’économie, en débat du côté de l’esprit ; la claire distinction de ces deux états différents que sont la guerre et la paix est remplacée par la dynamique d’une concurrence[6] perpétuelle et de débats sans fins. L’Etat devient Société et celle-ci, vue sous l’angle de l’éthique et de l’esprit, sera une image de l’Humanité, inspirée d’une idéologie humanitaire ; vue sous l’autre angle, elle constituera l’unité économique et technique d’un système uniforme de production et de communication. La souveraineté et la puissance publique deviendront propagande et suggestion de foules dans le champ d’attraction de l’esprit, elles se mueront en contrôle dans celui de l’économie » écrit Carl Schmitt[7].

L’essentiel est dit : domination du commerce d’une part, de la morale et de l’émotion d’autre part au détriment de la froideur analytique et du sens de la décision incarnés par le politique et par l’Etat.

Libre commerce et idéologie des droits de l’homme — qui ne ne se donne pas pour une idéologie mais pour une évidence morale — fonctionnent, souvent ensemble, pour permettre de nouvelles dominations, essentiellement au profit des puissances maritimes, les puissances anglo-saxonnes. Rathenau avait dit : « l’économie c’est le destin »[8]. En fait, c’est la politique qui est toujours notre destin mais elle se fait de plus en plus par le biais de l’économie. Le règne de l’économie n’est en effet pas gagnant-gagnant, comme on veut nous le faire croire. Le commerce est bon… pour les nations douées pour le commerce.

Ce n’est pas le cas pour toutes ; Montesquieu lui-même le notait : « Ce ne sont point les nations qui n’ont besoin de rien qui perdent à faire le commerce ; ce sont celles qui ont besoin de tout. Ce ne sont point les peuples qui se suffisent à eux-mêmes, mais ceux qui n’ont rien chez eux, qui trouvent de l’avantage à ne trafiquer avec personne »[9].

Montesquieu établit un lien de cause à effet entre la douceur des mœurs et le développement du commerce. « Le commerce guérit des préjugés destructeurs et c’est presque une règle générale que, partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce ; et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Qu’on ne s’étonne donc point si nos mœurs sont moins féroces qu’elles ne l’étaient autrefois. Le commerce a fait que la connaissance des mœurs de toutes les nations a pénétré partout : on les a comparées entre elles, et il en a résulté de grands biens »[10].

Montesquieu poursuivait : « On peut dire que les lois du commerce perfectionnent les mœurs, par la même raison que ces mêmes lois perdent les mœurs. Le commerce corrompt les mœurs pures : c'était le sujet des plaintes de Platon; il polit et adoucit les mœurs barbares, comme nous le voyons tous les jours. »

Rousseau tirait de ces propres observations une conclusion inverse à celle de Montesquieu quant aux bienfaits du commerce. « La douceur est aussi quelquefois une faiblesse de l’âme », remarque-t-il[11]. Il y a bien un lien entre commerce et mœurs, mais ce sont, expliquait Rousseau, les pires des mœurs qui sont favorisés par le commerce.

Rousseau tirait de ces propres observations une conclusion inverse à celle de Montesquieu quant aux bienfaits du commerce. « La douceur est aussi quelquefois une faiblesse de l’âme », remarque-t-il[11]. Il y a bien un lien entre commerce et mœurs, mais ce sont, expliquait Rousseau, les pires des mœurs qui sont favorisés par le commerce.

« Quand j’ai dit que nos mœurs s’étaient corrompues, je n’ai pas prétendu dire pour cela que celles de nos aïeux fussent bonnes, mais seulement que les nôtres étaient encore pires. Il y a parmi les hommes mille sources de corruption ; et quoique les sciences soient peut-être la plus abondante et la plus rapide, il s’en faut bien que ce soit la seule. La ruine de l’Empire Romain, les invasions d’une multitude de Barbares, ont fait un mélange de tous les peuples, qui a du nécessairement détruire les mœurs et les coutumes de chacun d’eux. Les croisades, le commerce, la découverte des Indes, la navigation, les voyages de long cours, et d’autres causes encore que je ne veux pas dire, ont entretenu et augmenté le désordre. Tout ce qui facilite la communication entre les diverses nations porte aux unes, non les vertus des autres, mais leurs crimes et altère chez toutes les mœurs qui sont propres à leur climat et à la constitution de leur gouvernement. Les sciences n’ont donc pas fait tout le mal, elles y ont seulement leur bonne part ; et celui surtout qui leur appartient en propre, c’est d’avoir donné à nos vices une couleur agréable, un certain air honnête qui nous empêche d’en avoir horreur »[12].

En d’autres termes, ce que pressent la critique de Rousseau[13], c’est le risque de l’homogénéisation du monde par le règne de la marchandise. C’est une critique qui anticipe sur le thème de la fin des cultures diversifiées et des langues, noyées dans la société de consommation de masse et le « globish ».

Rousseau est ici visionnaire. De fait, la logique du commerce amène à chercher chez les hommes le plus petit dénominateur commun, c’est-à-dire la recherche du plaisir à court terme et l’intérêt. La réponse de Rousseau consiste au contraire à valoriser les spécificités de chaque communauté politique, les spécificités partageables entre citoyens d’un même lieu et d’un même peuple.

« La première règle que nous ayons à suivre, c’est le caractère national : tout peuple a, ou doit avoir, un caractère national ; s’il en manquait, il faudrait commencer par le lui donner »[14]. Chacune de ces tendances, celle de Rousseau et celle de Montesquieu a ses possibles excès (notons que Montesquieu reste lucide sur la contrepartie du commerce pour les âmes pures qu’elle corrompt).

A l’heure actuelle, nous voyons bien que l’excès est du côté de l’oubli de toutes les spécificités des cultures humaines au profit d’une culture mondialisée que les esprits polémiques nomment sous-culture. Jean Baudrillard notait : « La mondialisation triomphante fait table rase de toutes les différences et de toutes les valeurs, inaugurant une (in)culture parfaitement indifférente. Et il ne reste plus, une fois l’universel disparu, une fois faite l’impasse sur l’universel, que la technostructure mondiale toute-puissante face aux singularités redevenues sauvages et livrées à elles-mêmes »[15].

L’homme est homme et il est citoyen. Il lui faut trouver un équilibre entre ces deux états de fait. Mais l’homme étant un être politique, ne faut-il pas aller plus loin ? Ne faut-il pas dire que l’homme est homme en étant citoyen, dans cette mesure même ? C’est la thèse de Rousseau[16]. « Nous ne devenons pleinement homme qu’après avoir été citoyen »[17] Ne faut-il pas dire que le premier droit de l’homme est d’être citoyen ? C’est sans doute ainsi que l’on peut dépasser la contradiction apparente entre les droits de l’homme et les droits du citoyen.

*

Nietzsche souligne que, pour être créateur, l’homme a besoin de limiter son horizon. Il écrit : « Ceci est une loi universelle : tout ce qui est vivant ne peut devenir sain, fort et fécond que dans les limites d’un horizon déterminé. Si l’organisme est incapable de tracer autour de lui un horizon, s’il est d’autre part trop poussé vers des fins personnelles pour donner à ce qui est étranger un caractère individuel, il s’achemine, stérile ou hâtif, vers un rapide déclin. La sérénité, la bonne conscience, l’activité joyeuse, la confiance en l’avenir – tout cela dépend, chez l’individu comme chez le peuple, de l’existence d’une ligne de démarcation qui sépare ce qui est clair, ce que l’on peut embrasser du regard, de ce qui est obscur et hors de vue, dépend de la faculté d’oublier au bon moment aussi bien que, lorsque cela est nécessaire, de se souvenir au bon moment, dépend de l’instinct vigoureux que l’on met à sentir si et quand il est nécessaire de voir les choses au point de vue historique, si et quand il est nécessaire de voir les choses au point de vue non historique »[18].

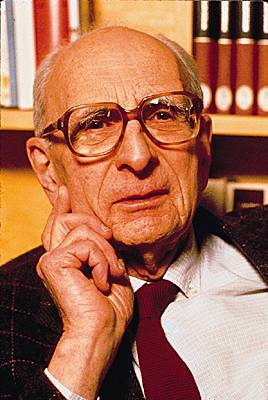

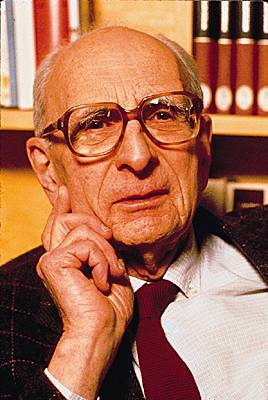

Claude Lévi-Strauss, pour sa part, exprimait la même idée en affirmant : « Toute création véritable implique une certaine surdité à l’appel d’autres valeurs, pouvant aller jusqu’à leur refus, sinon même leur négation »[19].

Claude Lévi-Strauss, pour sa part, exprimait la même idée en affirmant : « Toute création véritable implique une certaine surdité à l’appel d’autres valeurs, pouvant aller jusqu’à leur refus, sinon même leur négation »[19].

L’homme doit donc voir moins large (moins grand angle) mais en quelque sorte voir plus loin. Savoir se concentrer et savoir oublier ce qui n’est pas essentiel. Or, l’échange généralisé tend à élargir tous les horizons, à supprimer tous les compartiments de la vision, et même tous les axes de la vision. Or, tout voir, c’est ne rien voir. Un horizon est toujours dans une seule direction à la fois. Il n’y a pas d’horizon de toutes les directions à la fois. On peut formuler cela sous une autre forme : dans une société de communication totale, il n’y plus rien à échanger, et plus aucun horizon à partager par les communautés humaines. Donc plus de communautés humaines autre que l’humanité.

***

On nous rebat les oreilles avec le culte de la diversité. Mais notre monde est-il divers ? Il est en fait faussement divers. Le mouvement actuel des choses – appelons cela l’hypermodernité mais sachons qu’elle contient des éléments de postmodernité – tend à détruire toutes les communautés particulières. Quand la différence devient un des droits de l’homme, ce n’est plus une différence, c’est encore une manifestation de l’extension de l’idéologie des droits de l’homme. D’autant que la vraie différence n’est pas garantie par un droit mais par le sentiment d’un devoir. Les gens qui meurent pour leur patrie ou pour leurs idées ne le font pas parce qu’ils en ont le « droit » mais parce qu’ils pensent en avoir le devoir. Même les gens qui revendiquent pour leurs droits le font en fait parce qu’ils estiment avoir le devoir de défendre ce qu’ils pensent être leur droit. Le devoir est toujours premier.

Les droits de l’homme ont toujours soulevé des objections. Pour l’Eglise, l’objection est simple : les droits de l’homme peuvent-ils primer sur les devoirs envers Dieu[20] ? La réponse ne peut être que négative de son point de vue. L’Eglise s’est pourtant ralliée aux droits de l’homme, en revendiquant même la paternité, et expliquant qu’il n’y avait aucune contradiction entre d’une part ces droits et d’autre part l’amour et le service de Dieu.

De fait, c’est le christianisme qui a rendu possible la notion de droits de l’homme en Occident. « La notion que tout homme a des droits sacrés est profondément chrétienne. L’Antiquité grecque ne l’a pas connue », remarque Bertrand de Jouvenel[21]. Pour autant, si l’Eglise a toujours accordé une importance aux droits de l’homme et à la liberté comme constitutive de ces droits, c’était comme moyen de parvenir à la vérité. Or, pour elle, cette vérité ne peut être que l’existence de Dieu.

Les droits de l’homme ont toujours aussi fait l’objet d’une critique politique. Elle s’appuie sur le réalisme et l’expérience. Cela n’a en effet pas grand sens de déclarer que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Ils naissent en fait dans des conditions inégales, sont élevés dans des conditions inégales, et ne font pas les mêmes choses de ce qu’ils ont reçu (quand bien même auraient-ils reçu le même patrimoine matériel et culturel). Bref, les hommes naissent différents et évoluent différemment. Voilà ce que nous dit le réel, et qui nous éloigne fort de l’égalité de départ. Ce que l’on peut et doit affirmer, c’est que tous les hommes doivent être respectés.

Sur un autre plan, Edmund Burke opposait les « droits des Anglais » ou ceux d’autres peuples aux droits de l’homme[22]. « En vérité, dans cette masse énorme et compliquée des passions et des intérêts humains, les droits de l'homme sont réfractés et réfléchis dans un si grand nombre de directions croisées et différentes qu'il est absurde d'en parler comme s'il leur restait quelque ressemblance avec leur simplicité primitive. »

Mettre l’accent sur les droits de l’homme, selon les critiques des conservateurs, ou des « réactionnaires », c’est vouloir transformer la société en chaos de « corpuscules élémentaires », la ramener à l’état de nature, c’est-à-dire à la vulnérabilité.

Qu’est-ce qui caractérise la déclaration des droits de l’homme et, d’une manière générale, la doctrine des droits de l’homme ? C’est tout d’abord le fait que c’est l’homme qui déclare ses propres droits[23]. Ce qui nous parait évident ne l’était pas. Kant affirmait : « Les Lumières, c’est la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle [on traduit parfois par ’’état de minorité’’– PLV] dont il est lui-même responsable. L’état de tutelle est l’incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d’un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l’entendement mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s’en servir sans la conduite d’un autre. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà la devise des Lumières »[24].

La nature de l’homme est de grandir et, ainsi, de devenir libre. La critique conservatrice, en soulignant que dès sa naissance, l’homme est héritier de cadres particuliers, qui fait qu’il n’y a pas d’égalité, a raison, mais elle a – comme Pierre Manent le dit[25] – inutilement raison. En effet, la déclaration des droits de l’homme part, sans doute, de postulats illusoires, mais elle transforme, en faisant lever une espérance, réellement le réel. La passion de l’égalité devient en un sens le moteur de l’histoire. En effet, l’égalité est « une notion politique et sociétale autant qu'économique. Elle concerne le commun autant que le juste »[26].

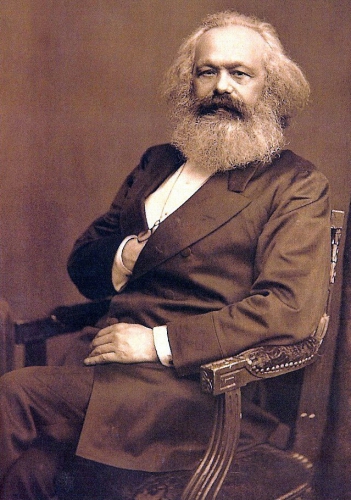

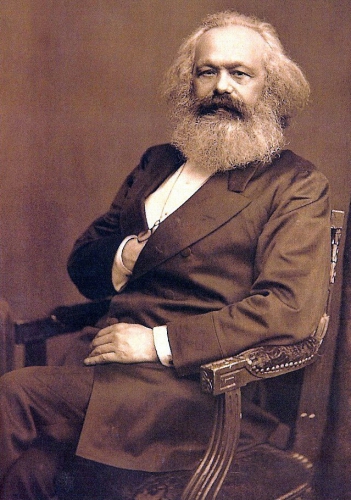

Il y a une critique sociale, et socialiste, et notamment marxiste des droits de l’homme qui reprend certains éléments de la critique conservatrice de Burke (ou de Maurras) mais qui va plus loin. « Les droits dits de l’homme, par opposition aux droits du citoyen, ne sont rien d’autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c’est-à-dire de l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la collectivité »[27].

Selon Marx, les droits de l’homme dans la société bourgeoise consistent à se mouvoir librement tant que l’on n’interfère pas avec la liberté d’autrui. Marx précise : « A chaque homme elle fait trouver en l’autre homme, non la réalisation, mais au contraire la limite de sa liberté. […] Aucun des droits dits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste, l'homme tel qu'il est comme membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire l'individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son bon plaisir privé, et séparé de la communauté. »

Selon Marx, les droits de l’homme dans la société bourgeoise consistent à se mouvoir librement tant que l’on n’interfère pas avec la liberté d’autrui. Marx précise : « A chaque homme elle fait trouver en l’autre homme, non la réalisation, mais au contraire la limite de sa liberté. […] Aucun des droits dits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste, l'homme tel qu'il est comme membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire l'individu replié sur lui-même, sur son intérêt privé et son bon plaisir privé, et séparé de la communauté. »

Les droits de l’homme sont ainsi – Marx fait écho à Rousseau – le contraire des droits du citoyen. Ce sont des droits soustractifs, ou encore une liberté « négative », le droit de « ne pas être gêné par », et non des droits d’intervenir, de participer, d’interagir, de coopérer avec.

Ces droits de l’homme selon Hobbes et Locke (dans la lignée des droits naturels de Grotius), mêmes étendus à la société civile, renforcent la séparation entre celle-ci et l’Etat. Marx, au contraire, souhaite réunifier ces deux instances. La société doit se réaliser dans le politique et non voir les querelles entre ses ayants-droits arbitrées par le politique, conception bourgeoise[28] qui a finalement triomphé.

Claude Lefort a critiqué l’interprétation de Marx de la déclaration et de la doctrine des droits de l‘homme. Il lui a reproché de ne pas voir qu’elle pouvait aussi être porteuse d’autonomie[29]. Marx voit dans la déclaration des droits de l’homme une doctrine de séparation entre société civile et politique, entre possédants et prolétaires, tandis que Claude Lefort insiste sur un droit de se lier aux autres qui serait la conséquence de la déclaration des droits de l’homme. L’analyse de Claude Lefort est malheureusement totalement anhistorique. En effet, de manière concomitante à la déclaration des droits de l’homme, les décrets d’Allarde et le Chapelier ont justement interdit les associations corporatives, exemple même du « droit de se lier » si cher à Claude Lefort. C’est clairement Marx qui a raison sur ce point et non Lefort.

Il y a pourtant un moment où Claude Lefort voit juste : c’est quand il souligne que chacun est à la fois « sujet et objet, auteur et bénéficiaire des droits, de tous les droits. Bref, il y a dans notre société une indétermination et une circulation du droit qui suscitent sans cesse de nouvelles revendications de droits. »

Claude Lefort précise sa pensée : « L’État démocratique excède les limites traditionnellement assignées à l’État de droit. Il fait l’épreuve de droits qui ne lui sont pas déjà incorporés, il est le théâtre d’une contestation dont l’objet ne se réduit pas à la conservation d’un pacte tacitement établi, mais qui se forme depuis des foyers que le pouvoir ne peut entièrement maîtriser ». En d’autres termes, l’idéologie des droits colonise la société au détriment de la loi. Ce n’est pas faux et ce n’est pas une bonne chose. C’est tout simplement le contraire de la démocratie comme pouvoir du peuple.

Pour le dire autrement, le processus démocratique consiste en une production sans fin de nouveaux droits de l’homme. Le point sur lequel il faudrait insister – ce que ne fait pas Claude Lefort – c’est qu’il y a un envers à cette profusion des droits de l’homme. C’est une hémorragie sans fin des droits du citoyen. Il y a une logique de l’actuelle démocratie qui s’oppose à la vraie démocratie.

La logique des droits de l’homme est en effet une logique séparatrice. Marx expliquait que ces droits ne peuvent concerner qu’une « monade isolée, repliée sur elle-même ». Tocqueville avait fort bien vu cette logique à l’œuvre dans les sociétés démocratiques. Il en appelait à un art [30] de la démocratie pour relier ce qui avait été délié.

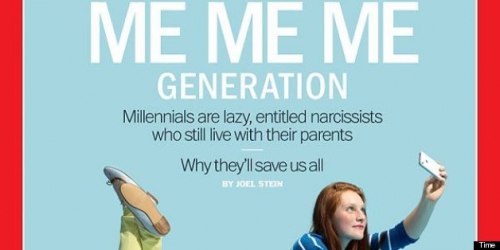

L’individualisme est le corollaire de l’égalisation démocratique. Si chacun en vaut un autre et si chacun n’a plus à se définir par rapport à sa communauté, chacun ne reconnait d’autre valeur que celle qu’il se donne à lui-même. L’individualisme, ainsi, « tarit la source des vertus publiques »[31]. Plus encore, « à la longue, il attaque et détruit toutes les autres [vertus] et va enfin s'absorber dans l'égoïsme ». Par contre, dans les siècles « aristocratiques » (c’est-à-dire antédémocratiques – et pas antidémocratiques), « la notion générale du semblable est obscure », note encore Tocqueville.

Dans l’époque démocratique, c’est précisément parce que la notion du semblable est omniprésente que chacun cherche à affirmer sa différence, fut-elle – et en général elle l’est – une toute petite différence (« orientation » sexuelle, « orientation » spirituelle incluant le yoga, le new age, etc).

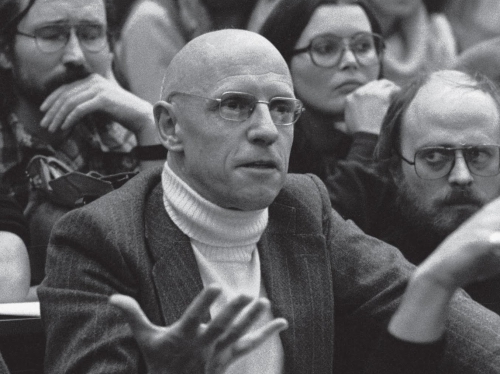

Les sociétés aristocratiques impliquent un certain oubli de soi, ou une impersonnalité active, et une certaine indifférence aux questions humanitaires, tandis qu’est vif le sens de l’honneur, qui concerne soi-même mais aussi les autres (par exemple le respect de l’ennemi, le fait de ne pas frapper un homme à terre, etc). Les sociétés démocratiques sont, de leur côté, marquées par le souci de soi (Michel Foucault), parfois poussé à l’extrême, et par la disparition de l’altérité (la différence forte) au profit des petites différences.

Les sociétés aristocratiques impliquent un certain oubli de soi, ou une impersonnalité active, et une certaine indifférence aux questions humanitaires, tandis qu’est vif le sens de l’honneur, qui concerne soi-même mais aussi les autres (par exemple le respect de l’ennemi, le fait de ne pas frapper un homme à terre, etc). Les sociétés démocratiques sont, de leur côté, marquées par le souci de soi (Michel Foucault), parfois poussé à l’extrême, et par la disparition de l’altérité (la différence forte) au profit des petites différences.

La démocratie, écrit Tocqueville, « ramène [chacun] sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur »[32]. Comment compenser cela ? En allant au fond du meilleur de la logique démocratique, en diffusant la démocratie à tous les niveaux et sur toutes les portions du territoire de la nation. Il s’agit, note encore Tocqueville, de « multiplier à l’infini, pour les citoyens, les occasions d’agir ensemble, et de leur faire sentir tous les jours qu’ils dépendent les uns des autres »[33].

La déliaison liée au libéralisme, à la révolution industrielle et au processus démocratique s’accompagne d’une reliaison autour de la nation. Pierre Manent résume fort justement : « Individualisme et nationalisme s’entr’appartiennent, contrairement à l’opinion commune qui en fait des contraires »[34].

Le cas de Maurice Barrès est ici emblématique, qui passa du culte du Moi au culte de la Nation, le cercle des appartenances qu’il appelait « la famille, la race, la nation » élargissant en somme le développement de la personnalité et la canalisant tout à la fois.

La logique de la démocratie, logique présente dès 1789, mais longtemps contrecarré par le Code Civil de Napoléon, c’est que tout repose sur le consentement. L’adhésion à la famille, à la patrie, à la religion ne se fait plus sans consentement. Autant dire, hormis en partie pour la famille, cellule en quelque sorte protectrice, que cette adhésion ne se fait plus du tout. Même pour la famille, cette adhésion se fait maintenant avant tout sur des bases protectrices, avons-nous dit, et non sur des relations transcendantes, verticales.

Le nom du père ne veut plus dire grand-chose. Il en est de même pour le « non « du père quand il survient. Quand le père dit « non », ce « non » du père fait hausser les épaules aux enfants. Cette extrême déliaison de la modernité amène parfois à caricaturer les sociétés holistes pré-démocratiques. Ces sociétés sont parfois présentées comme purement hiérarchiques. Or, le consentement y avait sa part, et, justement, quand il y avait absence de consentement, il pouvait y avoir rébellion, rupture, transgression (la vraie cette fois). La différence avec l’époque actuelle est que, maintenant, même les ruptures sont molles. Est-ce un effet de la féminisation des mœurs ?

Nous parlons de ruptures molles. Parlons des ruptures politiques. Il est frappant de voir que, aussi bien Nicolas Sarkozy en 2007 que François Hollande en 2012 n’ont finalement rien changé d’essentiel[35] alors que tous deux avaient fait campagne sur le thème du changement[36]. La raison en est que les hommes politiques sont de plus en plus à notre image. Ils vivent dans le présent, et non dans le projet, ils font, plus ou moins bien leur « boulot », leur « job » de président ou de premier ministre, et ils ne remplissent un devoir. Ce sont des hommes ordinaires[37].

« Le problème de la démocratie contemporaine consiste dans le défaut de convictions incarnées dans des visions du monde » constate Chantal Delsol. C’est pourquoi les objectifs de nos hommes politiques sont si extraordinairement à court terme. Il ne s’agit pas pour eux, par exemple, d’assurer la pérennité de la nation, de lui donner les moyens de sa force dans une ou deux générations, mais d’inverser les courbes du chômage (ou de la délinquance, ou de ce qu’on voudra) avant la fin de l’année.

D’une manière générale, le choix, en démocratie (nous parlons de la démocratie actuelle), est comme la liberté dans cette même démocratie, c’est un choix et une liberté toujours neuve, toujours vierge, c’est un choix de l’instant et qui ne vaut que dans l’instant. C’est une liberté vierge de tout héritage et (donc) de toute continuité. « D’une promesse d’élévation citoyenne passant par l’accession de tous à l’autonomie, les principes des Lumières semblent bien conduire aujourd’hui à la négation même de ce qui définit notre humanité » écrit Paul-François Paoli[38].

*

Nous en sommes là. Nous avons dans nos démocraties des consentements de l’instant, des consentements sans espérance et sans promesse. Le consentement non renouvelé, non continué rencontre la promesse non tenue. La versatilité du peuple rencontre l’absence de fiabilité – et de solidité – des élites politiques. La confiance entre élus et électeurs n’existe plus. Voilà l’état de la démocratie qui est la nôtre.

A force de dire à chacun qu’il faut refuser l’empreinte du passé, le poids de tous les héritages culturels et cultuels, la marque de tous les conditionnements reçus, nos sociétés ont créé des individus qui « ne se donnent pas mais se prêtent »[39] selon le mot de Montaigne.

Etre libre peut pourtant vouloir dire être libre de s’engager, voire libre d’aliéner sa liberté apparente pour une liberté intérieure plus profonde. Mais la modernité refuse cette forme de liberté. La modernité voit l’engagé convaincu comme un aliéné. Il ne faut que des engagements de circonstances et surtout, des engagements qui n’engagent à rien.

Rester libre, pour les modernes, c’est surtout et d’abord, ne pas exercer la liberté de se lier. D’où le caractère antipolitique de la modernité libérale. On pense à ce que dit Carl Schmitt : « Il n’y a pas de politique libérale, il n’y a qu’une critique libérale de la politique »[40].

La liberté est difficile : il faut rappeler cette évidence première. Etre libre, c’est choisir. Mais choisir n’est pas « faire ce qu’on veut ». Ce n’est pas cela la vie ; la vie c’est choisir. Ne pas choisir, c’est aussi ce que permet la communication. C’est la nouvelle idole[41]. Or la communication, c’est la communauté sans l’appartenance. C’est le partage du moment sans l’engagement du lendemain.

La technique réalise ainsi le rêve libéral : chacun devient une monade isolée, mais dotée de multiples droits et possibilités d’action. Le citoyen devient en fait un client de l’Etat[42], et la société devient un hôtel (selon la juste expression de Michel Houellebecq[43]) ou encore un « parc multiculturel » (Alain Finkielkraut). « Les hommes suivent leur pente. Le noble a été remplacé par le bourgeois, à qui succédera un homme sans nom, vague émanation du prolétaire et de l'agrégé. Nous serons gouvernés, ou plutôt supprimés par des gens entichés de technique »[44].

*

Nous sommes ainsi confrontés à la question du sens des droits. Affirmer le droit de faire, ce n’est pas résoudre la question : « que faire ? ». Ce n’est pas donner du sens, c’est transférer cette question à chacun. Mais pour savoir « que faire ? » il faut aussi répondre à la question : « d’où je parle ? ». Qui suis-je, moi qui agit ? Quelle est ma légitimité pour agir ? Je ne suis plus légitime parce que je suis ou essaie d’être bon chrétien.

Alors, d’où vient ma légitimité dans le monde moderne ? Il n’y a pas une notion du bien qui puisse m’être commune avec les autres hommes. Mais il y a des savoirs. Il y en a en fait deux. Je dois savoir ce que je puis faire légalement, et c’est la science du Droit. Je dois savoir aussi comment rechercher mon intérêt, comment faire des choses qui me soient utiles, et c’est la science de l’économie. Il reste donc l’Economie – ou le Marché – et le Droit. Voilà la seule réponse que nous offre le monde moderne. Beaucoup s’en contentent. Mais cette réponse n’est pas satisfaisante. Elle ne convient pas à des hommes qui veulent encore être acteur de leur propre histoire.

Dans les sociétés aristocratiques, on ne se sentait semblable qu’à ses semblables. Dans les sociétés démocratiques, chacun est semblable à tout le monde, mais prêt à se dévouer pour personne. Dans les sociétés aristocratiques règne l’oubli de soi, l’impersonnalité[45], l’oubli de l’humanité mais aussi le sens de l’honneur et du sacrifice.

Dans les sociétés démocratiques règne l’impossibilité de s’oublier, et donc l’impossibilité de s’oublier pour une grande cause, ou tout simplement pour les autres. La religion de l’humanité d’Auguste Comte est un bon raccourci de ce que poursuit dans la durée le projet libéral. Il s’agit de sortir de la politique et de la remplacer par une religion : celle des droits de l’homme.

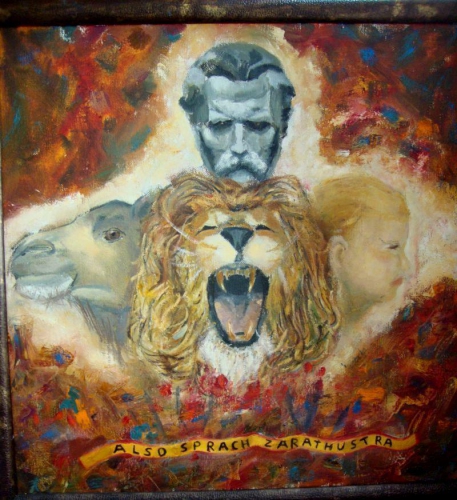

Si on veut dégager le principe spirituel à l’origine de la pensée des droits de l’homme, on rencontre l’amour d’autrui et d’une manière générale l’amour de l’humanité. C’est la pensée d’Auguste Comte. « L’Amour pour principe, l’Ordre pour base, le Progrès pour but »[46]. Le principal reproche que lui faisait Nietzsche (qui l’admirait) est que l’homme ne visait rien d’autre que lui-même et son propre bonheur. Sans but qui amène l’homme à se dépasser, la terre devient trop petite. Nietzsche écrivait : « La terre alors devenue exigüe, on y verra sautiller le dernier homme qui rapetisse toute chose »[47]. L’homme est ainsi passé du chant à l’ironie, de la danse au sautillement.

Nous sommes à l’époque de ce que Jean Baudrillard appelait la « réalité intégrale » qui est avant tout une réalité immédiate, où tout est déjà là, « à disposition », où il n’y a plus aucune distance, aucune transcendance. Il n’y a pas de commune mesure entre ce monde du dernier homme et le monde d’avant.

« Il ne s’agit donc pas d’un ‘’choc de civilisations’’, mais d’un affrontement, presque anthropologique, entre une culture universelle indifférenciée et tout ce qui, dans quelque domaine que ce soit, garde quelque chose d’une altérité irréductible. Pour la puissance mondiale, tout aussi intégriste que l’orthodoxie religieuse, toutes les formes différentes et singulières sont des hérésies. A ce titre, elles sont vouées soit à rentrer de gré ou de force dans l’ordre mondial, soit à disparaître. La mission de l’Occident (ou plutôt de l’ex-Occident, puisqu’il n’a plus depuis longtemps de valeurs propres) est de soumettre par tous les moyens les multiples cultures à la loi féroce de l’équivalence. Une culture qui a perdu ses valeurs ne peut que se venger sur celles des autres. Même les guerres — ainsi celle d’Afghanistan — visent d’abord, au-delà des stratégies politiques ou économiques, à normaliser la sauvagerie, à frapper d’alignement tous les territoires. L’objectif est de réduire toute zone réfractaire, de coloniser et de domestiquer tous les espaces sauvages, que ce soit dans l’espace géographique ou dans l’univers mental », notait Baudrillard[48].

La religion de l’amour – la seule qui subsiste – aboutit ainsi à une vie aseptisée. « Ils auront abandonné les contrées où la vie est dure, car on a besoin de la chaleur. On aimera encore son prochain et l'on se frottera contre lui, car il faut de la chaleur. La maladie, la méfiance leur paraîtront autant de péchés ; on n'a qu'à prendre garde où l'on marche ! Insensé qui trébuche encore sur les pierres ou sur les hommes ! Un peu de poison de temps à autre, cela donne des rêves agréables ; beaucoup de poison pour finir, afin d'avoir une mort agréable. On travaillera encore, car le travail distrait. Mais on aura soin à ce que cette distraction ne devienne jamais fatigante »[49].

« Jadis tout le monde était fou, diront les plus malins en clignant de l’œil », écrit encore Nietzsche. Les plus malins sont bien entendu souvent les plus cultivés des Derniers Hommes. Tout le monde était fou. Nietzsche veut dire : tout le monde pensait qu’au-dessus de l’homme, il y avait quelque chose, qu’au-dessus de la vie de l’homme il y avait des biens encore plus précieux : la communauté, la lignée, le destin, l’honneur, la patrie. Tout le monde était fou : cela veut dire que tout le monde croyait encore à quelque chose, que le monde n’avait pas encore rétréci, que le nihilisme n’avait pas encore tout noyé dans les eaux du « à quoi bon » ou du « calcul égoïste ».

Renaud Camus remarque : « Sans doute pouvons-nous encore dire ’’nous’’, mais c'est à la condition expresse que ce nous soit en permanence ouvert, qu'il n'ait pas d'assise dans l'être, qu'il n'ait pas d'assise tout court, pas de fondation, pas de passé ; et que tous les ’’vous’’ et tous les ’’eux’’ puissent à tout moment s'y agréger à volonté, qu'aussitôt ils soient ’’nous’’. Or, ce ’’nous’’-là, ce ’’nous’’ nouvelle manière, est-ce que je suis le seul à trouver qu'il n'a plus beaucoup l'air d'un ’’nous’’ ? Ou plutôt qu'il n'en a que l'air, que c'est un cadavre de ’’nous’’, une dépouille, une coquille vide, un nom, sans vibration poétique dans l'air, sans épaisseur d'histoire et de culture, bien sûr, mais aussi sans consistance d'humanité. Car, si il n'y a plus de ’’nous’’, ou seulement ce ’’nous’’ de convention pure, il n'y a plus de ’’vous’’, et il n'y a plus d'’’eux’’. Les pronoms personnels ont toujours servi à nous définir et à nous constituer par rapport à l'autre. S'il n'y a plus de ’’nous’’, il n'y a plus d'autre. S'il n'y a plus d'ailleurs, il n'y a plus d'ici. S'il n'y a plus d'autochtone, il n'y a plus d'étranger, et s'il n'y a plus d'étranger, il n'y a plus d'habitant de la terre. L'homme n'a plus de lieu. Étant chassé du ’’nous’’, il est chassé de lui. Il va errant loin de ses morts, armé d'un pauvre petit ’’je’’ chaque jour vidé de son passé, et que tous les matins il faut réinventer »[50].

Renaud Camus remarque : « Sans doute pouvons-nous encore dire ’’nous’’, mais c'est à la condition expresse que ce nous soit en permanence ouvert, qu'il n'ait pas d'assise dans l'être, qu'il n'ait pas d'assise tout court, pas de fondation, pas de passé ; et que tous les ’’vous’’ et tous les ’’eux’’ puissent à tout moment s'y agréger à volonté, qu'aussitôt ils soient ’’nous’’. Or, ce ’’nous’’-là, ce ’’nous’’ nouvelle manière, est-ce que je suis le seul à trouver qu'il n'a plus beaucoup l'air d'un ’’nous’’ ? Ou plutôt qu'il n'en a que l'air, que c'est un cadavre de ’’nous’’, une dépouille, une coquille vide, un nom, sans vibration poétique dans l'air, sans épaisseur d'histoire et de culture, bien sûr, mais aussi sans consistance d'humanité. Car, si il n'y a plus de ’’nous’’, ou seulement ce ’’nous’’ de convention pure, il n'y a plus de ’’vous’’, et il n'y a plus d'’’eux’’. Les pronoms personnels ont toujours servi à nous définir et à nous constituer par rapport à l'autre. S'il n'y a plus de ’’nous’’, il n'y a plus d'autre. S'il n'y a plus d'ailleurs, il n'y a plus d'ici. S'il n'y a plus d'autochtone, il n'y a plus d'étranger, et s'il n'y a plus d'étranger, il n'y a plus d'habitant de la terre. L'homme n'a plus de lieu. Étant chassé du ’’nous’’, il est chassé de lui. Il va errant loin de ses morts, armé d'un pauvre petit ’’je’’ chaque jour vidé de son passé, et que tous les matins il faut réinventer »[50].

Les traces de l’histoire ne sont plus un héritage, c’est du tourisme. Ce que notait Nietzsche, et qui a depuis été relevé par de nombreux observateurs contemporains, tels Jean-Claude Michéa, Alain Finkielkraut, Serge Latouche, Jean-Pierre Le Goff et quelques autres, c’est que le Dernier Homme croit à sa supériorité par rapport aux hommes des générations précédentes qu’il regarde avec condescendance. C’est d’ailleurs pour cela qu’il manifeste aussi une certaine condescendance vis-à-vis des hommes et des peuples du Tiers-monde car il voit en eux, soit « des hommes non encore entrés dans l’histoire » soit des hommes « moins avancés »[51] [que nous, sur la route du Progrès[52] et de la Démocratie occidentale].

C’est pourquoi les intellectuels de la pensée dominante, les fonctionnaires de la pensée unique, pensent, non seulement que tout le monde peut devenir français, mais que tout le monde doit souhaiter le devenir, devenir citoyen du « pays des droits de l’homme » donc de la seule patrie qui n’est pas une patrie, qui ne se veut plus une patrie. Un pays transgenre, en somme. Ils ont pour le coup raison puisque, être français au sens actuel du terme, cela veut dire : être membre de « la patrie de la sortie de toutes les patries ». C’est le comble de l’hypermodernité (ou archimodernité), et, par là même, c’est le comble de l’humanité. Pourquoi ? Parce que c’est là le stade suprême du dessaisissement de soi, de la rupture avec tous les attachements. C’est la victoire du présentisme intégral.

Face à cette folie, la double question qui se pose à nous, c’est justement, quel « nous », quelle communauté ? La région, la nation, l’Europe ? Tout cela ensemble avec un lien fédéral ? Et aussi, dans ces communautés, quelle lien entre nous. Il est clair que ce lien ne peut plus être la seule économie. Ce ne peut être d’abord l’économie. Alors, le bien commun ? A nous de le définir ensemble.

PLV

http://la-barque-d-or.centerblog.net/

labarquedor@gmail.com

Notes:

[1] Les Caractères, 1688.

[2] « Enfin, sous la date du 5 décembre 1818, le Conservateur contenait un article sérieux sur la morale des intérêts et sur celle des devoirs : c'est de cet article, qui fit du bruit, qu'est née la phraséologie des intérêts moraux et des intérêts matériels, mise d'abord en avant par moi, adoptée ensuite par tout le monde. », Mémoires d’outre-tombe, 1849.

[3] De l’esprit des lois, V, 8. Il ajoutait logiquement : « il est contre l'esprit de la monarchie que la noblesse y fasse du commerce ».

[4] De l’esprit des lois, XX, 23 (« A quelles nations il est désavantageux de faire le commerce »).

[5] Terre et mer, Le Labyrinthe, 1985. Les figures opposées de Léviathan et de Béhémoth illustrent ce thème.

[6] La concurrence a partie liée avec le refus de croire à des inégalités de nature. C’est parce que je crois que les hommes sont égaux que j’essaie de me hisser au même niveau que mon concurrent (mon rival) et même si possible de le dépasser.

[7] La notion de politique. Théorie du partisan, 1932, Calmann-Lévy, 1972.

[8] 1921. A quoi Moeller van den Bruck répondait : « La politique, c’est le destin ».

[9] De l’esprit des lois, XX, 23. Montesquieu prend la Pologne comme exemple de pays qui aurait intérêt à ne pas faire de commerce.

[10] De l’esprit des lois, XX, 1.

[11] Dernière réponse à M. de Bordes, 1752.

[12] Préface à Narcisse, 1753.

[13] Rousseau était à la fois constructiviste et partisan de l’authenticité, ce qui rend difficile parfois de suivre sa pensée. Voir son opposition à la théorie des métamorphoses de Diderot. La figure de la sphynge de Sophocle lui inspirait-elle la même détestation qu’à Augustin en tant que figure d’instabilité ?

[14] Rousseau, Projet de constitution pour la Corse, 1765.

[15] Le paroxyste indifférent, Grasset, 1997.

[16] Voir André Charrak, « La révision du concept de citoyenneté dans Rousseau », Erythéis, revue électronique, n° 1, mai 2005.

[17] Rousseau, Manuscrit de Genève, 1778, in Œuvres complètes, Gallimard, tome III.

[18] Deuxième considération inactuelle. De l’utilité et de l’inconvénient de l’histoire pour la vie.

[19] Le regard éloigné, Plon, 1983.

[20] Maurras allait plus loin en affirmant que la déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 représentait l’affirmation des « droits divins de l’individu » (Réflexions sur la révolution de 1789). Luc Ferry dit en somme la même chose, sauf qu’il le connote positivement (L’homme-Dieu ou le sens de la vie, Grasset, 1996).

[21] Les passions en marche, Le Portulan, 1947. De fait, la notion de droits humains a été développée au XVIe siècle par Francisco de Vitoria, Antonio de Montesinos, Bartolomé de Las Casas, Francisco Suarez.

[22] Réflexions sur la Révolution de France, 1790.

[23] Les droits de l’homme, c’est en ce sens un aspect du projet prométhéen d’auto-institution de soi.

[24] Réponse à la question : qu’est-ce que les Lumières, 1784.

[25] Cours familier de philosophie politique, Gallimard, 2001.

[26] Pierre Rosanvallon, entretien avec le Nouvel Observateur, 5 septembre 2011.

[27] La question juive, 1844, Aubier, 1971.

[28] C’est maintenant une conception que l’on pourrait nommer petite bourgeoise plus que bourgeoise qui triomphe, car la prétention bourgeoise d’être porteuse d’une certaine universalité s’est perdue entretemps.

[29] L’invention démocratique, 1981, Fayard, 1994.

[30] Un art plutôt qu’une procédure, voilà qui était bien vu mais contrecarrait le scientisme qui était dominant à l’époque (et qui l’est toujours).

[31] Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome II.

[32] De la démocratie en Amérique, tome II.

[33] ibid.

[34] Cours familier de philosophie politique.

[35] Si ce n’est s’adapter toujours plus aux exigences de la mondialisation et de l’hyperclasse mondiale.

[36] Tandis que la société ne cessait de changer sous de Gaulle et Pompidou qui pourtant faisaient largement campagne sur le thème de la continuité de la France.

[37] On se rappelle la formule de François Hollande : je veux être un président « normal ». Mais un « président normal » n’est justement pas un homme normal car la fonction en question excède la normalité.

[38] Paul-François Paoli, Malaise de l’Occident. Vers une révolution conservatrice ?, P-G de Roux, 2014.

[39] « Mon opinion est qu’il faut se prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même" » dit Montaigne (Essais III).

[40] La notion de politique.

[41] Jean Laloux, « La communication comme idéologie », Krisis, n°9, 1991.

[42] Le client ou « usager » de l’Etat acquiert ainsi un état d’esprit du type « satisfait ou remboursé ».

[43] « Un pays c’est un hôtel » confirme Jacques Attali (22 avril 2011).

[44] Jacques Chardonne, Le ciel de Nieflheim, 1943.

[45] « Je ne suis rien, c’est ce que je représente qui compte ».

[46] Système de politique positive, II, 1854.

[47] Ainsi parlait Zarathoustra, prologue, 1885.

[48] Jean Baudrillard, Le Monde diplomatique, Manières de voir, n° 75, juin-juillet 2004.

[49] Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

[50] Renaud Camus, Du sens, POL, 2002.

[51] C’est l’idée de Seymour Martin Lipset, idée comme quoi la démocratie est le couronnement du développement économique.

[52] « La décadence générale est un moyen au service de l’empire de la servitude; et c’est seulement en tant qu’elle est ce moyen qu’il lui est permis de se faire appeler progrès » Guy Debord, Panégyrique, ed. G. Lebovici, 1989.

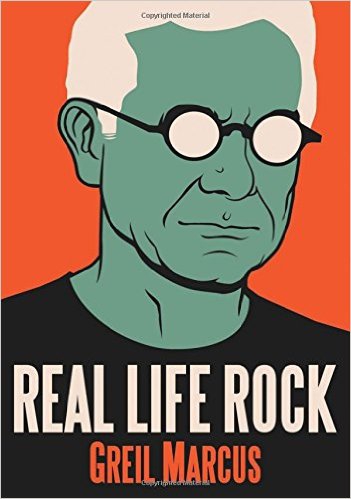

Furthermore, in the decades following World War 2, we have seen student political movements whose precise goal was radical individualism, masquerading as communism or socialism. Thus you find statements like that of 60s radical John Sinclair who demanded, “Total assault on the culture by any means necessary, including rock and roll, dope, and fucking in the streets.” The roots of this style of thinking lie in the Situationist movement, which influenced the Punk subculture (Sex Pistols manager Malcolm McLaren was notably influenced by the movement). Situationism emerged from the anti-authoritarian left in France to advocate attacking capitalism through the construction of “situations,” to quote Debord, “Our central idea is the construction of situations, that is to say, the concrete construction of momentary ambiences of life and their transformation into a superior passional quality.”2 These situations took the form of radical individual liberation and experimentation, avant-garde artistic movements, and the celebration of free play and leisure. While Situationism situated itself on the communist left, it replicated the individualism of capitalism, as Kazys Varnelis notes3:

Furthermore, in the decades following World War 2, we have seen student political movements whose precise goal was radical individualism, masquerading as communism or socialism. Thus you find statements like that of 60s radical John Sinclair who demanded, “Total assault on the culture by any means necessary, including rock and roll, dope, and fucking in the streets.” The roots of this style of thinking lie in the Situationist movement, which influenced the Punk subculture (Sex Pistols manager Malcolm McLaren was notably influenced by the movement). Situationism emerged from the anti-authoritarian left in France to advocate attacking capitalism through the construction of “situations,” to quote Debord, “Our central idea is the construction of situations, that is to say, the concrete construction of momentary ambiences of life and their transformation into a superior passional quality.”2 These situations took the form of radical individual liberation and experimentation, avant-garde artistic movements, and the celebration of free play and leisure. While Situationism situated itself on the communist left, it replicated the individualism of capitalism, as Kazys Varnelis notes3: Deliberately obscure, Situationism was cool, and thus the perfect ideology for the knowledge-work generation. What could be better to provoke conversation at the local Starbucks or the company cantina, especially once Marcus’s, which traced a dubious red thread between Debord and Malcolm McLaren, hit the presses? Rock and roll plus neoliberal politics masquerading as leftism: a perfect mix. For the generation that came of age with Situationism-via-Marcus and the dot.com era, work at offices like Razorfish or Chiat/Day was the highest form of play. Enough pop-tarts for middle of the night charettes and a bit of colorful design ensured that work and life had finally merged in the dot.com workplace. Or so it was in theory. The reality was Office Space.

Deliberately obscure, Situationism was cool, and thus the perfect ideology for the knowledge-work generation. What could be better to provoke conversation at the local Starbucks or the company cantina, especially once Marcus’s, which traced a dubious red thread between Debord and Malcolm McLaren, hit the presses? Rock and roll plus neoliberal politics masquerading as leftism: a perfect mix. For the generation that came of age with Situationism-via-Marcus and the dot.com era, work at offices like Razorfish or Chiat/Day was the highest form of play. Enough pop-tarts for middle of the night charettes and a bit of colorful design ensured that work and life had finally merged in the dot.com workplace. Or so it was in theory. The reality was Office Space. But there was also another Mai 68, of strictly hedonist and individualist inspiration. Far from exalting a revolutionary discipline, its partisans wanted above all “forbidding to forbid” and “unhindered enjoyment.” But, they quickly realized that doesn’t make a revolution nor will “satisfying these desires” put them in the service of the people. On the contrary, they rapidly understood that those would be most surely satisfied by a permissive liberal society. Thus they all naturally rallied to liberal capitalism, which was not, for most of them, without material and financial advantages.

But there was also another Mai 68, of strictly hedonist and individualist inspiration. Far from exalting a revolutionary discipline, its partisans wanted above all “forbidding to forbid” and “unhindered enjoyment.” But, they quickly realized that doesn’t make a revolution nor will “satisfying these desires” put them in the service of the people. On the contrary, they rapidly understood that those would be most surely satisfied by a permissive liberal society. Thus they all naturally rallied to liberal capitalism, which was not, for most of them, without material and financial advantages.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Parmi les philosophies antiques, le stoïcisme tient une grande place. Traversant l'antiquité grecque et l'antiquité romaine sur près de six siècles, symbole du sérieux et de l'abnégation de tout un peuple, l'école du Portique apprend à ses disciples à vivre en harmonie avec l'univers et ses lois. Maîtrise de soi, courage, tenue, éthique, ce sont là quelques mots clés pour comprendre le stoïcisme. Le Manuel 1 d'Epictète, condensé de cette sagesse, permet à chaque Européen de renouer avec les plus rigoureuses racines de notre civilisation. Brillant exemple de ce que pouvait produire l'univers mental propre au paganisme européen, le stoïcisme continuera d'irriguer la pensée européenne sur la longue durée (avec notamment le mouvement du néo-stoïcisme de la Renaissance). Et au delà de la longue durée, il est important de souligner l'actualité de la philosophie stoïcienne. Philosophie de temps de crise comme le souligne son histoire, le stoïcisme redirige l'homme vers l'action.

Parmi les philosophies antiques, le stoïcisme tient une grande place. Traversant l'antiquité grecque et l'antiquité romaine sur près de six siècles, symbole du sérieux et de l'abnégation de tout un peuple, l'école du Portique apprend à ses disciples à vivre en harmonie avec l'univers et ses lois. Maîtrise de soi, courage, tenue, éthique, ce sont là quelques mots clés pour comprendre le stoïcisme. Le Manuel 1 d'Epictète, condensé de cette sagesse, permet à chaque Européen de renouer avec les plus rigoureuses racines de notre civilisation. Brillant exemple de ce que pouvait produire l'univers mental propre au paganisme européen, le stoïcisme continuera d'irriguer la pensée européenne sur la longue durée (avec notamment le mouvement du néo-stoïcisme de la Renaissance). Et au delà de la longue durée, il est important de souligner l'actualité de la philosophie stoïcienne. Philosophie de temps de crise comme le souligne son histoire, le stoïcisme redirige l'homme vers l'action. La pensée stoïcienne dégage à ses origines trois grands axes d'étude: la physique (l'étude du monde environnant), la logique et l'éthique (qui concerne l'action). La pensée d'Epictète a ceci de particulier qu'elle ne s'intéresse pas à l'étude de la physique et ne s'attarde que peu sur celle de la logique, même si Epictète rappelle la prééminence de cette dernière dans l'un de ses aphorismes: Le Manuel, LII, 1-2. Car en effet, toute éthique doit être démontrable.

La pensée stoïcienne dégage à ses origines trois grands axes d'étude: la physique (l'étude du monde environnant), la logique et l'éthique (qui concerne l'action). La pensée d'Epictète a ceci de particulier qu'elle ne s'intéresse pas à l'étude de la physique et ne s'attarde que peu sur celle de la logique, même si Epictète rappelle la prééminence de cette dernière dans l'un de ses aphorismes: Le Manuel, LII, 1-2. Car en effet, toute éthique doit être démontrable.

Et c'est cet Honneur au-dessus de tout, au-dessus de la vie elle-même qui est invoqué par la pensée d'Epictète. Car rappelons-le, la tenue est la base de la pensée stoïcienne. Sans Honneur, point de tenue. Sans tenue, point de voie d'accès à la Sagesse. Et sans Sagesse, on ne saurait faire le Bien. Il faut d'abord et avant tout vivre dans l'honneur et savoir quitter la scène le jour où notre honneur nous le commandera. C'est ce que ce grand Européen que fut Friedrich Nietzsche rappelle dans Le Crépuscule des Idoles 4 (Erreur de la confusion entre la cause et l'effet, 36): Il faut « Mourir fièrement lorsqu'il n'est plus possible de vivre fièrement ». Et s'exercer à contempler la mort jusqu'à ne plus la craindre, jusqu'à lui être supérieur est une des principales méditations stoïciennes : Le Manuel, XXI: « Que la mort, l'exil et tout ce qui paraît effrayant soient sous tes yeux chaque jour ; mais plus que tout, la mort. Jamais plus tu ne diras rien de vil, et tu ne désireras rien outre mesure ». Celui qui se délivrera de l'emprise de la mort sur son existence pourra alors vivre dans l'Honneur jusqu'à sa dernière heure.

Et c'est cet Honneur au-dessus de tout, au-dessus de la vie elle-même qui est invoqué par la pensée d'Epictète. Car rappelons-le, la tenue est la base de la pensée stoïcienne. Sans Honneur, point de tenue. Sans tenue, point de voie d'accès à la Sagesse. Et sans Sagesse, on ne saurait faire le Bien. Il faut d'abord et avant tout vivre dans l'honneur et savoir quitter la scène le jour où notre honneur nous le commandera. C'est ce que ce grand Européen que fut Friedrich Nietzsche rappelle dans Le Crépuscule des Idoles 4 (Erreur de la confusion entre la cause et l'effet, 36): Il faut « Mourir fièrement lorsqu'il n'est plus possible de vivre fièrement ». Et s'exercer à contempler la mort jusqu'à ne plus la craindre, jusqu'à lui être supérieur est une des principales méditations stoïciennes : Le Manuel, XXI: « Que la mort, l'exil et tout ce qui paraît effrayant soient sous tes yeux chaque jour ; mais plus que tout, la mort. Jamais plus tu ne diras rien de vil, et tu ne désireras rien outre mesure ». Celui qui se délivrera de l'emprise de la mort sur son existence pourra alors vivre dans l'Honneur jusqu'à sa dernière heure. Nous devons donc ne nous préoccuper que de ce qui ne dépend que de nous car selon Epictète, l'une des plus grandes dichotomies à réaliser c'est celle existante entre les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Parmi les choses qui dépendent de nous, le jugement que l'on se fait de soi et de l'univers qui nous entoure. Ce qui dépend de nous, c'est tout ce qui a trait à notre âme et à notre libre-arbitre. Et parmi les choses qui ne dépendent pas de nous : la mort, la maladie, la gloire, les honneurs et les richesses, les coups du sort tout comme les actions et pensées de nos contemporains. L'homme sage ne s'attachera donc qu'à ce qui dépend de lui et ne souciera point de ce qui n'en dépend point. C'est là la seule manière d'être libéré de toute forme de servilité. Car l'on peut courir après richesses et gloires mais elles sont par définition éphémères. Elles ne trouvent pas leur origine dans notre être profond et lorsque la mort viendra nous trouver, à quoi nous serviront-elles ? Pour être libre, il convient donc de d'abord s'attacher à découvrir ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est bel et bien la première discipline du stoïcisme : celle du discernement. En se plongeant dans Le Manuel d'Epictète, on apprendra vite qu'il faut d'abord et avant tout s'attacher à ce que l'on peut et au rôle dont le destin nous a gratifié. Le rôle qui nous est donné l'a été par l'univers (que ce soit par l'entremise des Dieux ou par la voie des causes et des conséquences) et c'est donc avec ferveur que nous devons le remplir. C'est en faisant ainsi, cheminant aux côtés de ses semblables, modeste et loyal, que l'on sera le plus utile aux siens et à sa patrie. C'est bel et bien une vision fataliste de l'existence, un amor fati très européen. Rappelons-nous qu'aller à l'encontre du destin, c'est défier les Dieux et l'univers. Et pourtant... cela nous est bel et bien permis à nous Européens. La Sagesse consiste à savoir que cela ne peut se faire que lorsque tel acte est commandé par l'absolue nécessité et en étant prêt à en payer le prix. On se replongera dans l'Iliade pour se le remémorer. Mais comme il est donné à bien peu d'entre nous de connaître ce que le destin leur réserve, notre existence reste toujours ouverte. Il n'y a pas de fatalité, seulement un appel à ne jamais se dérober lorsque l'histoire nous appelle. Voici une autre raison de s'exercer chaque jour à contempler la mort. Car si nous ne nous livrons pas quotidiennement à cette méditation, comment réagirons-nous le jour où il nous faudra prendre de véritables risques, voir mettre notre peau au bout de nos idées ? Lorsque le Destin frappera à notre porte, qu'il n'y aura d'autre choix possible qu'entre l'affrontement et la soumission, le stoïcien n'hésitera pas. Que seul le premier choix nous soit accessible, voici le présent que nous fait le stoïcisme. Le Manuel, XXXII, 3: « Ainsi donc, lorsqu'il faut s'exposer au danger pour un ami ou pour sa patrie, ne va pas demander au devin s'il faut s'exposer au danger. Car si le devin te déclare que les augures sont mauvais, il est évident qu'il t'annonce, ou la mort, ou la mutilation de quelque membre du corps, ou l'exil. Mais la raison prescrit, même avec de telles perspectives, de secourir un ami et de s'exposer au danger pour sa patrie. Prends garde donc au plus grand des devins, à Apollon Pythien, qui chassa de son temple celui qui n'avait point porté secours à l'ami que l'on assassinait ».

Nous devons donc ne nous préoccuper que de ce qui ne dépend que de nous car selon Epictète, l'une des plus grandes dichotomies à réaliser c'est celle existante entre les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Parmi les choses qui dépendent de nous, le jugement que l'on se fait de soi et de l'univers qui nous entoure. Ce qui dépend de nous, c'est tout ce qui a trait à notre âme et à notre libre-arbitre. Et parmi les choses qui ne dépendent pas de nous : la mort, la maladie, la gloire, les honneurs et les richesses, les coups du sort tout comme les actions et pensées de nos contemporains. L'homme sage ne s'attachera donc qu'à ce qui dépend de lui et ne souciera point de ce qui n'en dépend point. C'est là la seule manière d'être libéré de toute forme de servilité. Car l'on peut courir après richesses et gloires mais elles sont par définition éphémères. Elles ne trouvent pas leur origine dans notre être profond et lorsque la mort viendra nous trouver, à quoi nous serviront-elles ? Pour être libre, il convient donc de d'abord s'attacher à découvrir ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est bel et bien la première discipline du stoïcisme : celle du discernement. En se plongeant dans Le Manuel d'Epictète, on apprendra vite qu'il faut d'abord et avant tout s'attacher à ce que l'on peut et au rôle dont le destin nous a gratifié. Le rôle qui nous est donné l'a été par l'univers (que ce soit par l'entremise des Dieux ou par la voie des causes et des conséquences) et c'est donc avec ferveur que nous devons le remplir. C'est en faisant ainsi, cheminant aux côtés de ses semblables, modeste et loyal, que l'on sera le plus utile aux siens et à sa patrie. C'est bel et bien une vision fataliste de l'existence, un amor fati très européen. Rappelons-nous qu'aller à l'encontre du destin, c'est défier les Dieux et l'univers. Et pourtant... cela nous est bel et bien permis à nous Européens. La Sagesse consiste à savoir que cela ne peut se faire que lorsque tel acte est commandé par l'absolue nécessité et en étant prêt à en payer le prix. On se replongera dans l'Iliade pour se le remémorer. Mais comme il est donné à bien peu d'entre nous de connaître ce que le destin leur réserve, notre existence reste toujours ouverte. Il n'y a pas de fatalité, seulement un appel à ne jamais se dérober lorsque l'histoire nous appelle. Voici une autre raison de s'exercer chaque jour à contempler la mort. Car si nous ne nous livrons pas quotidiennement à cette méditation, comment réagirons-nous le jour où il nous faudra prendre de véritables risques, voir mettre notre peau au bout de nos idées ? Lorsque le Destin frappera à notre porte, qu'il n'y aura d'autre choix possible qu'entre l'affrontement et la soumission, le stoïcien n'hésitera pas. Que seul le premier choix nous soit accessible, voici le présent que nous fait le stoïcisme. Le Manuel, XXXII, 3: « Ainsi donc, lorsqu'il faut s'exposer au danger pour un ami ou pour sa patrie, ne va pas demander au devin s'il faut s'exposer au danger. Car si le devin te déclare que les augures sont mauvais, il est évident qu'il t'annonce, ou la mort, ou la mutilation de quelque membre du corps, ou l'exil. Mais la raison prescrit, même avec de telles perspectives, de secourir un ami et de s'exposer au danger pour sa patrie. Prends garde donc au plus grand des devins, à Apollon Pythien, qui chassa de son temple celui qui n'avait point porté secours à l'ami que l'on assassinait ». Il convient de s'attarder maintenant sur ces définitions de l'être et de l'action. Comme nous le voyons, non seulement nous devons aller dans la bonne direction mais qui plus est nous interdire tout ce qui pourrait nous en détourner. Vivre en stoïque, c'est vivre de manière radicale. Que l'on vive le stoïcisme en philosophe ou en citoyen ne change rien à cela. Il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Une droite parfaitement rectiligne, c'est ce qui doit symboliser le chemin parcouru par l'homme antique, l'homme stoïque. Il a été dit plus haut que tout était éphémère, que tout n'était que changement. A partir de cette constatation, sachant que nous ne devons point désirer et accorder d'importance à ce qui ne dépend point de nous, il devient dès lors impossible de s'attacher à ses possessions, à ses amis, à sa famille. Ceux-ci ne nous appartiennent pas et rien de ces choses et de ces personnes ne sont une extension de nous-même. Hommes ou objets, nous n'en jouissons que temporairement. Et cela ne doit pas être vu comme un appel à l'indifférence et à l'égoïsme. L'enseignement qui doit en être retiré est que la vérité et l'exigence de tenue ne doivent pas tenir compte de ces que nos contemporains, si proches soient-ils de nous, peuvent en penser. De même, l'argent et les biens matériels ne sont que des outils. Des outils au service du bien, de la cité, de la patrie. Celui qui se laisse posséder par ce qui est extérieur à lui-même ne mérite pas le titre de stoïcien, le qualificatif de stoïque. Et à ceux qui verront le stoïcisme comme trop dur, Epictète répond que la Sagesse a un prix. Nous ne pouvons désirer la paix de l'âme et les fruits d'une vie de servitude. A vrai dire, à vouloir les deux à la fois, on n'obtient bien souvent ni l'un ni l'autre. Et à ceux qui se décourageront en chemin, Epictète rappelle que nous pouvons trouver en nous tous les outils pour persévérer. Face à l'abattement, invoquons la ferveur, face à la fatigue, invoquons l'endurance, face aux insultes et aux coups, invoquons le courage.

Il convient de s'attarder maintenant sur ces définitions de l'être et de l'action. Comme nous le voyons, non seulement nous devons aller dans la bonne direction mais qui plus est nous interdire tout ce qui pourrait nous en détourner. Vivre en stoïque, c'est vivre de manière radicale. Que l'on vive le stoïcisme en philosophe ou en citoyen ne change rien à cela. Il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Une droite parfaitement rectiligne, c'est ce qui doit symboliser le chemin parcouru par l'homme antique, l'homme stoïque. Il a été dit plus haut que tout était éphémère, que tout n'était que changement. A partir de cette constatation, sachant que nous ne devons point désirer et accorder d'importance à ce qui ne dépend point de nous, il devient dès lors impossible de s'attacher à ses possessions, à ses amis, à sa famille. Ceux-ci ne nous appartiennent pas et rien de ces choses et de ces personnes ne sont une extension de nous-même. Hommes ou objets, nous n'en jouissons que temporairement. Et cela ne doit pas être vu comme un appel à l'indifférence et à l'égoïsme. L'enseignement qui doit en être retiré est que la vérité et l'exigence de tenue ne doivent pas tenir compte de ces que nos contemporains, si proches soient-ils de nous, peuvent en penser. De même, l'argent et les biens matériels ne sont que des outils. Des outils au service du bien, de la cité, de la patrie. Celui qui se laisse posséder par ce qui est extérieur à lui-même ne mérite pas le titre de stoïcien, le qualificatif de stoïque. Et à ceux qui verront le stoïcisme comme trop dur, Epictète répond que la Sagesse a un prix. Nous ne pouvons désirer la paix de l'âme et les fruits d'une vie de servitude. A vrai dire, à vouloir les deux à la fois, on n'obtient bien souvent ni l'un ni l'autre. Et à ceux qui se décourageront en chemin, Epictète rappelle que nous pouvons trouver en nous tous les outils pour persévérer. Face à l'abattement, invoquons la ferveur, face à la fatigue, invoquons l'endurance, face aux insultes et aux coups, invoquons le courage.  Aller au-devant du monde le cœur serein. Rester droit face aux pires menaces et affronter la mort sans faillir, voilà la grande ambition du stoïcisme. En des temps troublés, l'Européen, quel que soit son rang, trouvera dans le Manuel tous les outils pour y arriver. Par la méditation, la raison et la maîtrise de soi il pourra se forger jour après jour une antique et véritable tenue. Le stoïcisme est également l'une des traditions par laquelle on peut se rapprocher du divin puis enfin mériter soi-même ce qualificatif. Devenir « pareil au Dieux » fut l'une des grandes inspirations de nos plus lointains ancêtres au sein de toute l'Europe. Germains et Celtes aux ancêtres divins ou Latins et Hellènes rêvant de prendre place à la table des Dieux, tous étaient habités par cette métaphysique de l'absolu qui guide nos âmes depuis nos origines. Une métaphysique de l'absolu qui les poussait à rechercher la perfection, l'harmonie, la beauté. Avec la raison menant au divin et le divin menant à la raison, le stoïcisme réussit un syncrétisme que beaucoup ont cherché à réaliser en vain pendant des siècles. Et cette sagesse n'est nullement incompatible avec les fois chrétiennes comme avec nos antiques fois européennes. Le libre penseur, l'incroyant lui-même n'en est pas exclu. Voilà pourquoi celui qui ouvre Le Manuel aura alors pour horizon l'Europe toute entière et ce, à travers toutes ses époques. Que celui qui contemple alors notre histoire se rappelle ces paroles d'Hector dans L'Iliade 5 (XII, 243) : « Il n'est qu'un bon présage, celui de combattre pour sa patrie ».

Aller au-devant du monde le cœur serein. Rester droit face aux pires menaces et affronter la mort sans faillir, voilà la grande ambition du stoïcisme. En des temps troublés, l'Européen, quel que soit son rang, trouvera dans le Manuel tous les outils pour y arriver. Par la méditation, la raison et la maîtrise de soi il pourra se forger jour après jour une antique et véritable tenue. Le stoïcisme est également l'une des traditions par laquelle on peut se rapprocher du divin puis enfin mériter soi-même ce qualificatif. Devenir « pareil au Dieux » fut l'une des grandes inspirations de nos plus lointains ancêtres au sein de toute l'Europe. Germains et Celtes aux ancêtres divins ou Latins et Hellènes rêvant de prendre place à la table des Dieux, tous étaient habités par cette métaphysique de l'absolu qui guide nos âmes depuis nos origines. Une métaphysique de l'absolu qui les poussait à rechercher la perfection, l'harmonie, la beauté. Avec la raison menant au divin et le divin menant à la raison, le stoïcisme réussit un syncrétisme que beaucoup ont cherché à réaliser en vain pendant des siècles. Et cette sagesse n'est nullement incompatible avec les fois chrétiennes comme avec nos antiques fois européennes. Le libre penseur, l'incroyant lui-même n'en est pas exclu. Voilà pourquoi celui qui ouvre Le Manuel aura alors pour horizon l'Europe toute entière et ce, à travers toutes ses époques. Que celui qui contemple alors notre histoire se rappelle ces paroles d'Hector dans L'Iliade 5 (XII, 243) : « Il n'est qu'un bon présage, celui de combattre pour sa patrie ».

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Toute la subtilité de l'auteur, qui parle en scientifique et non en donneur de leçon de morale, consiste à rappeler qu'en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, il n'y a aucune corrélation entre le phénomène génétique et le phénomène culturel, compris en sa large acceptation. On peut donc en première approche qualifier la pensée de Lévi-Strauss comme un structuralisme scientifique, a-raciste (et non anti-raciste comme on le verra par la suite). En effet là où le raciste proclame « La culture est conséquence déterminée de la biologie », Lévi-Strauss ne répond pas, comme les penseurs de l’UNESCO, héritiers de l'Universalisme chrétien dévoyé « Cette vision de l'Homme est infondée car immorale », mais que son manque de fondement provient de son manque de consistance scientifique, en tant qu'inférence logique déterminée et confirmée par l'expérience. Les sciences de la seconde moitié du XXe siècle n'auront malheureusement pas apporté plus de réponse à ces questions, déclarées taboues par les forces politiques qui gouvernent l'Occident depuis la sortie de la guerre.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.

Lévi-Strauss distingue pour les besoins de ses démonstrations trois types de culture que chaque société peut, de son propre point de vue, soumettre à son entendement : 1. Celles qui sont ses contemporaines, mais qui se trouvent à un autre lieu du globe ; 2. Celles qui se sont manifestées dans un espace commun à la sienne, mais à des temps antérieurs ; 3. Enfin celles qui cumulent à la fois l’éloignement spatial et temporel. En ce qui concerne les cultures du troisième groupe, le problème s’avère réglé d’avance : quoiqu’elle compose, selon les chiffres de l’ethnologie moderne, 90 à 99% de la totalité des civilisations qui ont existé depuis l’éveil de l’homme à la culture, la majorité ne sera jamais connue de façon satisfaisante, particulièrement en raison du manque de traces écrites qui la caractérise. Toute assertion globale à leur endroit apparait dès lors douteuse pour l’esprit scientifique.