One of the realities that must be recognized by the Dissident Right, particularly in the Anglophone world, is that that those modes of thought and analysis broadly encapsulated by terms like postmodernism, critical theory, or the Frankfurt School are not inherently “Left-wing.” Collectively and individually, they are not inherently anything other than a means to an end. It was a success on the part of those who deployed these framing techniques that they convinced so many that they were actual philosophical positions. This sleight-of-hand duped several generations of Western society into believing that deployers of “critique” were arguing in good faith. Postmodernism and its cognate modes of thought and analysis could never amount to an end in themselves because they are by definition null space. Postmodernism is the analytic imperative to stand nowhere at no time, and critical theory is an injunction to critique and deconstruct from outside a value structure, not to imagine or construct one. That is not to say, however, that these intellectual currents belong to those with no values of their own.

The “ends” of deconstruction were conceived through an entirely separate mode of discourse to deconstruction itself. The Left-wing innovators of critical theory and postmodernism imagined replacing the foundational and time-tested cultural frameworks that their timeless and valueless intellectual techniques would destroy, with social constructs built on Left-wing values. These Left-wing values did not emerge from, nor were they explicitly present in, the instrumentalized nihilism of deconstruction. Quite the opposite, in fact. It is no secret that the values which animate Leftist thinkers derive from Enlightenment thought. Enlightenment streams of thought positively moralize on universal terms. They do so from initial constructs of sacred meaning that tend to be less internally challenged by the community adhering to them than were the moral precepts of the Catholic Church. The base of Leftist thought is thus anything but the hyper-self-aware and indiscriminately critical frame of nihilism that defines deconstruction.

Therefore, rather than “Leftist” schools of thought, the tools of deconstruction are better understood as weapons which may have proved more powerful than even their own progenitors thought they ever would be. I need not belabor this point. Most of you have undoubtedly encountered the logical shutdowns and bouts of indignant fury caused by simply and honestly considering the possibility that peoples of European descent may have their own collective history and that it may be legitimate for those who share that history, and its subsets, to preserve their biological heritage or act in their own interests. As many before me have pointed out, this is the net effect of deconstruction. In two generations, it rendered the most powerful family of peoples in human history a demographic nonentity struggling to even justify their own continued existence as recognizable peoples in their own homelands.

It is unsurprising, considering its net effect, that those who wish for peoples of European descent to have group autonomy/autonomies, and to continue existing in any recognizable way, consider deconstruction to be a pure and unmitigated evil. However, as I mentioned earlier, it is only a tool. This remains true regardless of whether or not it was a tool first used by those whose ideal future involves everything you find most sacred, including what you call your own people, ceasing to exist as you believe it to be doing now. Consequently, like any tool, you can use it yourself if you can figure out how it works.

Science is only your friend if you make it that way

I am aware that many who are right of center will contend that they do not need such beguiling linguistic contrivances, because they have “science” on their side. Surely it is only the Left that needs to make reality appear a certain way, because it is only the Left who adhere to a worldview that runs counter to objective truth? Perhaps this is true, but regardless of whether it is, “objective truth” is not synonymous with “science.” To assume such a thing is to mistakenly conflate non-human-created realities, and empirical evidence collected about the nature of those realities, with a set of social practices. This social dimension includes the conventions that define different scientific disciplines, as well as the role that science plays as a regulator of mainstream society. If it were true that all these phenomena constituted an indissoluble entity called “science,” and that the definition of this entity was coextensive with that of objective truth, then the Dissident Right would need to make some undesired concessions.

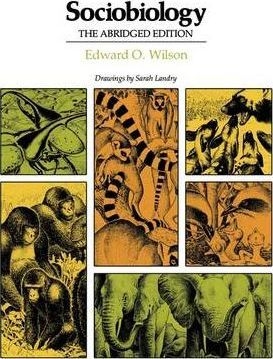

Among such concessions would be that it is unscientific to form a research community around sociobiology, or to explore the possibility that the individual selection model of evolution may not capture all aspects of natural selection, and that group-level fitness may play a role. After all, this remains the official view of mainstream science, which is a testament to the success of the Left-wing Sociobiological Study Group. This scientific research community arose in response to E. O. Wilson’s Harvard-based sociobiological research circle, and it functioned with the sole purpose of preventing sociobiology ever becoming a scientific discipline.[1] [2] Another necessary concession would be that it is not “scientific” to form a research community focused on population genetics and intelligence, as the recent “investigations” of such a community by the managers of institutional science at University College London have indicated.[2] [3] Finally, if the social practices and institutions of “science” are coextensive with objective truth, the Dissident Right would have to accept that the categories of male and female “have no basis in science,” and thus whatever social customs have been organized around that binary system are illegitimate. This revelation is, after all, the official position of what is surely the uncontested apogee of scientific knowledge and authority: the journal Nature.[3] [4] If the official position of the editors of Nature does not constitute authoritative scientific truth, then what else could?

Among such concessions would be that it is unscientific to form a research community around sociobiology, or to explore the possibility that the individual selection model of evolution may not capture all aspects of natural selection, and that group-level fitness may play a role. After all, this remains the official view of mainstream science, which is a testament to the success of the Left-wing Sociobiological Study Group. This scientific research community arose in response to E. O. Wilson’s Harvard-based sociobiological research circle, and it functioned with the sole purpose of preventing sociobiology ever becoming a scientific discipline.[1] [2] Another necessary concession would be that it is not “scientific” to form a research community focused on population genetics and intelligence, as the recent “investigations” of such a community by the managers of institutional science at University College London have indicated.[2] [3] Finally, if the social practices and institutions of “science” are coextensive with objective truth, the Dissident Right would have to accept that the categories of male and female “have no basis in science,” and thus whatever social customs have been organized around that binary system are illegitimate. This revelation is, after all, the official position of what is surely the uncontested apogee of scientific knowledge and authority: the journal Nature.[3] [4] If the official position of the editors of Nature does not constitute authoritative scientific truth, then what else could?

What these unfortunate situations have hopefully made clear is that “science” has proven to be no more capable of preventing itself from being deconstructed into the narrative of social justice than even the most “airy fairy” of humanities departments. This is because scientific disciplines are social practices, and always have been. The institutions carrying scientific authority over mainstream Western ontology are clearly not interested in revealing “objective truth,” but in shaping society in accordance with the cultural Left’s interpretation of “Enlightenment” principles. The reason for this is that the most powerful institutions of science have already been convinced that either “objective truth” does not exist, or at least that it is less meaningful than the pursuit of “progress.” Even the ever-unstable “scientific method,” purported to unite the work of all those disciplines bearing the name “science,” is the formulation of philosophers or scientists acting as philosophers, and not a revelation of objective truth made by science itself. The most recent iteration of the “scientific method,” generally described as “falsifiability,” is the work of Karl Popper, a scientifically uninitiated philosopher whose work and general worldview inspired the machinations of none other than George Soros.[4] [5]

My intention is not to argue that science is only shaped by social forces, and never provides access to objective truth, or at least the nearest thing to it. I don’t think that is true. Hilary Putnam’s “No Miracles” argument, which generally asserts that “scientific realism” is the only way to explain the success of scientifically-derived technology without resorting to miracles, indicates that science can indeed do more than simply reflect social arrangements.[5] [6] However, regardless of whether or not science offers a route to objective truth, it should not be treated as a monolith. The practices that define scientific disciplines, and those which delineate the wider community whose members are recognized as practitioners of “science,” are mediated through social forces. The Right’s refusal to accept that science is, at least to some degree, social and political in both its inner and outer workings has allowed its enemies to go unchallenged in consolidating their influence over “science” as an institution of public authority. If “science” alone could not prevent itself from being deconstructed into a puppet of Leftist progressivism, on what grounds should anyone believe that appealing to “science” would help in a culture war against the Left? “Science” is powerfully influenced by social values in the areas that matter most, and the cultural Left are the only ones who have worked to insert any such values among scientific communities. The Right must deconstruct scientific practice to remove these values, before reinserting their own.

To be clear, I am not arguing against objective truth. I think there are perfectly good reasons to believe that it exists, and that it is the most sensible position to assume that it exists. All I wish to argue is that the highly diffuse agglomeration of institutions, social conventions, material objects, and historically contingent practices which now happen to be labeled under the term “science” should be scrutinized independently of each other. “Science” should not be considered the single best route to truth at all times, in the same way that such may be true of thinking in a way that tries to avoid internal contradictions to explain something with all available evidence. High degrees of accuracy in physics does not imply that geneticists were pursuing an objective truth in targeting the genetic evidence for Cheddar Man’s skin color, nor that their findings reflect any such objective truth.

Deconstruction as rhetoric for the academy

The discourse of deconstruction loosely referred to as postmodernism is particularly valuable to the Dissident Right. This is because it allows one to think creatively outside the modernist set of rails which emerged from the conditions that obtained of nineteenth- and twentieth-century Western Europe and America. Riding through history on these rails has resulted in European-derived peoples finding themselves where they are now. As such, it would make sense for those who find the present condition unacceptable, and who wish to move those of European descent toward an alternative, to value a socially acceptable way to think outside the mode of thought that got them to where they currently are. Fróði Midjord and others have already pointed to the importance of the Dissident Right coming to understand and use postmodernism’s discovery of “hyper-realism.” He has described how this can be done by deconstructing the political baggage carried by most products of Western media. This is, of course, absolutely correct, and its importance can’t be overstated. However, I am referring to the reengineering of another one of postmodernism’s capacities. This capacity has more to do with brute rhetoric than with the self-aware deconstructive reflection that Mr. Midjord proposes. The following anecdote will hopefully demonstrate what this rhetorical capacity looks like when properly deployed.

Having recently gone to a seminar in my department, I noted an interesting phenomenon. There were a number of faces there which I had not seen before. One was a faculty member I had encountered once or twice, and the others were clearly four of her Ph.D. students. The seminar concerned a new way to approach species demarcation, a question that inevitably involves the application of a normative standard to define a biological population. After the talk came the questions I have heard so many times before, and they revealed the reason these new faces were here: “What provision does your model make for variations between individuals?”, “Isn’t a normative value system exclusionary?”, “How is your idea different from rhetorical tools that enlist scientific authority to pathologize and exclude ‘the other’?”, and so on.

It became clear at this point what was going on and why I had never seen these people at other seminars. It was because they only appear at seminars which are not directly related to their “field,” when they believe the content of that seminar either weakens their deontic framework, or is classed as morally objectionable by it. It is in these cases that they not only attend, but attend in force to dominate the question period with their “critique.” Evidently, one full-time staff hire had become a vector for an army of received morality enforcers, whose complete academic energies are dedicated to reinforcing their ideology and deploying it as the only lens through which they ever encounter other ideas. This was a social justice wolfpack.

Unsurprisingly, the speaker, like nearly all modern academics, had never interrogated his own deontic frame, making his implicit value system generally consistent with that symbolized by the “NPC” meme. He was not a social justice inquisitor himself, which was why he was applying his academic energy to an entirely separate subject. Nonetheless, he presumed tropes like “inclusion,” “diversity,” and “tolerance” to be moral imperatives, without ever considering what these words mean either in absolute terms or in different contexts. As such, the social justice enforcers didn’t have to locate any internal weaknesses in his argument to assault it. In fact, they didn’t have to engage with the logic or evidence he presented at all. All they had to do was point out where the supporting evidence and framework of logic, which undoubtedly took him months to compile and build, didn’t align with their own conceptual framework. Being that the speaker unquestioningly presumed the foundational axioms of this framework (which the wolfpack simply took to their logical extremes), all he could do was sheepishly accept their “critique” as revealing genuine flaws in his argument, apologize for these errors, and gradually retreat from nearly all the interesting points he had made. It took them seconds to use a set of ideas, that they acquired in hours, to defeat the framework of logic and evidence that took him months or years to construct.

One point illustrated by this anecdote is that the universities are not inherently impenetrable to a system of thought or analysis operating outside a non-Leftist frame. If they were, then there would be no need for Leftist wolfpacks to patrol conferences or workshops. Their critique of this man’s ideas were “correct,” to a degree. Many mainstream academics regularly, and unintentionally, introduce new ideas that lend themselves to strengthening the normative axioms from which the Dissident Right views the world, or at least could be repurposed that way with minimal effort. However, the second, and seemingly contradictory, point to take away from my anecdote is that the universities, at their deepest level of social convention, are not as free as the “Alt Lite” or “intellectual darkweb” presume that they are. The now-ubiquitous whining about “the SJWs!” emerging from “radical” publications like Quillete paint a picture of a few totalitarian puritans somehow perverting an otherwise completely free and functional domain of academic discourse. However, it is clearly the mainstream social rules of academic discourse themselves that grant such unholy power to the social justice priesthood. These rules mean that enforcers of social justice need only one “knockout” argument to defeat every idea from every other field, with near-zero intellectual energy expenditure. This universally effective tool is actually no argument at all, but a formula for merely identifying where any new ideas may come at the cost of their own unquestionable mandates for “inclusion,” “diversity,” or “tolerance.”

It is clear that any families of thought, such as the Dissident Right, which are genuinely dedicated to creatively exploring new ways to approach fundamental perspectives on the world simply do not have the ability to counteract the ideology of social justice, while its adherents win every argument by simply “deconstructing” everything into their own frame, while closing that frame to critique. This cannot be solved by only “deconstructing” the weaponized messages they dispatch in your direction. This is simply defense. It is their frame that needs to be challenged. However, because this frame is morally charged, it needs to be challenged by deconstruction from a different frame, whose adherents must hold it, whether explicitly or implicitly, to be morally self-evident. This is not the realm of positive discourse and dialectic, but that of rhetoric. Vox Day has made some sound observations on this point.

Rhetorically speaking, I will concede to my critics that introducing discourse from outside the conceptual rails which the Left derisively calls “bourgeois” values may appear absurd, obscurantist, or downright hostile by the bulk of Westerners who tend toward Right-wing thinking. My personal bias tells me that this is a signal that the structure of social conventions which ascribe meaning to the sacred values that the Dissident Right is trying to protect are worth protecting. To have a negative gut response to something that manifests nothingness and nowhere, as does postmodernism, is healthy. Considering that postmodernism was introduced into the academy only to destroy, it is also healthy to intuitively oppose it for that reason. I wouldn’t personally value a community who worship nuclear weapons for being engines of destruction. However, if you have any desire at all of gaining a foothold in the universities, which have proven to be an extremely powerful piece on the culture-war chessboard, deconstruction is not only a potentially effective strategy to adopt, but is, in my estimation, singularly necessary.

Some possible attack vectors in the universities

As I mentioned earlier, the Left’s worldview is not itself a product of deconstruction. This makes it vulnerable to the latter. Yet as things stand, academic agents of social justice remain spared from justifying what might be called the “opportunity cost” of universalizing their system of thought. This means that those applying Leftist “critique” are free to presume that something which comes at the cost of what they call “social justice” is necessarily an intellectual and moral hindrance to their opponent’s argument. Thus, whenever an agent of social justice begins a debate with the target of his “critique,” the entirety of his intellectual energy may be spent on positively pursuing his rhetorical objectives (which are coextensive with his moral objectives). He never has to defensively justify those objectives or the metaphysical presumptions upon which they are founded. By contrast, when all other actors in Western societies, academic or otherwise, encounter agents of social justice, they must split their energies between justifying why their objectives are worthwhile in positive terms, and then explaining how their objectives do not conflict with the ends of social justice. This leaves those subjected to a social justice critique only minimal intellectual energy to actually make their own arguments. It is this asymmetrical freedom to conserve their intellectual and rhetorical resources which converted shrieking harpies of usually moderate-to-low intelligence into feared academic arbiters to whom even the most brilliant professors defer in a debate.

A vocabulary needs to be developed which does to the initial axioms presumed by social justice what it did to the initial axioms of the paradigms that it was used to destroy. The ends of social justice themselves need to be found to be potentially “problematic” through another critical lens. This weaponized vocabulary must be built on a moral framework which presumes that, even if social justice were effectively executed, it would come at the cost of other things which are of greater value. This will allow for a rhetorically effective way to simply bypass having to defend an idea from a social justice critique, while simultaneously putting the deployer of that critique on the defensive. They will then have to waste time and energy finding ways to justify their own normative assumptions, with each attempt making them appear more linguistically deceptive and morally suspect.

This task is slow and difficult, but not impossible. It also gets easier as more absurd Leftist assumptions are identified and left out in the open. For instance, Leftist critiques nearly always assume that “inclusion” is a positive thing. They see inclusion as synonymous with “progress” and “equality,” and this predicates their strategy of doubting the grounds for which any category they don’t like excludes things. However, inclusion can just as easily be synonymous with regression and destruction. The existence of a hospital building, for instance, is predicated on the assumption that exclusion can be a good and constructive thing, which in turn presumes that universal inclusion relative to hospital buildings is a bad and destructive thing. If every possible thing were forced to be included in a hospital building, the category would be meaningless, and what might have been a hospital building would simply be a pile of rubble. Yet, every hospital building embodies the notion that some things belong and others do not. This embodiment presumes both differences between things, as well as an implicit hierarchy relative to what is “good” for the category “hospital building.”

A Leftist critique would point out that there are no objective grounds to support the implicit hierarchy that gives the normative category “hospital building” any meaning. From this, they would contend that your “hospital building” category is arbitrary, since they assume that any subjective values and hierarchies apart from their own are “arbitrary” by definition. This in turn allows them to imply that what is “true” could not be what motivates anyone to police the category “hospital building.” This leaves only the possibility that the category “hospital building,” which the victim of the critique chooses to police, is an imposition on the world, which could only be motivated by a desire to separate things, exclude things, and make some things inferior to other things. This is the essential nature of their notion of “oppression” which, as I have shown, could be used against literally anything they take issue with, for whatever reason. That is how agile and adaptable the Left’s rhetorical tools are. One who values hospital buildings may even be shown to be “xenophobic,” as their subjective category would “arbitrarily” exclude black people from comprising a part of hospital buildings. After all, the inclusion of black people in the superstructure of hospital buildings would be deemed to be something negative by anyone who values the structural integrity of hospital buildings. Yet we have already shown that anyone who believes in the oppressive social construct “hospital buildings” could only ever be motivated by the love of “division,” “judgment,” and ultimately, “hate.”

The Left’s academic strategy rests on the hope that the opponent will forget that their categories have, or may have, implicit value. If one points this out, and argues from the assumption that, for instance, the category of “hospital building” has implicit value, it can easily be shown that the “inclusion,” which the Left presumes to be a universal good, is in fact destructive. However, it cannot always be known if a category has value, and in some cases that value may only be knowable by those within the category. This is one of the foundations of the postmodern critique.

Academics sympathetic to the Dissident Right, or simply to challenging the status quo, should be asking their hecklers what the expense of forced “inclusion” might be, and what makes the Leftist heckler in question believe they have the moral legitimacy to enforce it. Another question that should be asked is if “inclusion” and “diversity” are necessarily desirable at all levels of everything, at all times? If so, why? One does not need to know the answers to these questions to effectively deploy them against proponents of social justice, if that deployment occurs with an equivalent degree of moral indignation. Fortunately, that indignation can be justified.

The great irony of social justice, as I see many on the Dissident Right are already aware, is that universal “diversity” at every level and at all times destroys the requisite particularities of “diversity”, because each discrete category becomes homogenized. The imposition of a universally distributed degree of “diversity” in a class of categories makes all the categories exactly the same, thus rendering them meaningless. Yet in social terms, within each category may exist an identity, way of life, or normative framework from which humans moralize and act. Forced “inclusion” and “diversity” thus destroys all categories everywhere at all times, and these impositions also come at the cost of other normative frameworks, from which people may derive meaning and purpose. Among such frameworks, one might include the “indigenous ways of knowing” of the Tiwi people, but also the foundational value structure of the Dissident Right. By pointing out what is being unthinkingly destroyed, the moral presumptions of universalist social justice can be framed as destructive, mindless, homogenizing impositions emerging from centers of power, which would strip the Left’s “critique” of its radical facade.

Another effective approach would be to “historicize” social justice. Social justice scholars never have to consider the historical contingency of their own analytical frame, despite regularly using this historicizing imperative as a blunt instrument against every other mode of discourse, e.g. “science studies.” This is because, up until now, they were the only ones comfortable arguing in such abominably bad faith. However, it would be both appropriate and effective for modern scholarship to ask “under what conditions of privilege did the homogenizing imperative of ‘social justice’ emerge?”, and “To what extent are the supposed standards of social justice merely historically contingent obsessions of powerful actors trying to forcibly shape the world in their image?” Courses that emerge one day may include “social justice in context,” in which the “aggressive triumphalism” of social justice is explored as a product of the toxic climate of “implicit oikophobia” which prevailed in the mid- to late-twentieth century. This would provide a non-resource intensive way to pathologize social justice within a prearranged narrative that could be easily transported to multiple sites.

Another key function of the historical approach is to depict social justice as being contingent on forces apart from itself, which diffuses the implicit assumption that it was “inevitable.” This is important, because something can only be considered “progress” that internally presumes the inevitability of historical movement toward its own endpoint. Take that away, and social justice simply becomes one cluster of reasoning from which humans derive meaning, among many. It ceases to be the truth and becomes a convention, which thus could only exist where it was imposed by agents with power trying to pursue more power. This technique is what the Left calls “parochializing,” and it proved deadly effective in destroying the Western Canon, leading to a generation of Europeans with no binding sense of a past, future, or present culture.

Conclusion

So what is the takeaway message from all of this? The Dissident Right and those sympathetic to its cause rest the legitimacy and meaning of their ideas on a set of values. This it shares with the Left, despite its initial values being different. However, what the Dissident Right does not share with the Left is the ability to “deconstruct” its opponent’s set of values. Academic enforcers of social justice have mastered the art of “deconstructing” all neutral parties whose discourse is in good faith, but they have no weapons against those whose discourse may be in bad faith. They know how to manipulate language, but not how to respond to their language being manipulated. To frame their analysis as morally suspect rhetoric and to demand that they justify it, is to force the social justice enforcer back into the realm of dialectic, a discourse in which they are generally incompetent. However, getting them there is not within the domain of dialectic itself.

A rhetorical strategy must be designed and agreed upon by a small community of people, who will need to train others to be dedicated to the task of “deconstructing” the deconstructors, if there is to be any hope for your side of the culture war to have a fair hearing in the academy. As such, I advise undercover academics to resist putting their energies toward positive arguments that support the worldview of the Dissident Right, at least at this point in time. Rather, they should make contact with each other and begin formulating a way to plausibly sell moral disgust at the most basic assumptions made by agents of social justice, and thus corrupt the moral firmware on which it runs. This may sound ridiculous, but it has already been accomplished with the tools of postmodernism.

The postmodernists of yesteryear conditioned an entire generation of white Westerners to be disgusted by the core moral axiom that once underwrote the “progressive” activities of their white Western predecessors. This axiom was the belief in the moral imperative to “civilize” the non-Western world. It underwrote the morality that justified the imperial march of “progress” as foundationally as “inclusion” and “diversity” underwrite the “progressive” activities of modern Leftists. The fact that mainstream discourse puts the word “civilize” in quotation marks today is a testament to the success of the postmodernists in deconstructing away an entire moral framework. It can be your success, too, and must be. Before any honest work can be done by anyone toward building anything new in academia, we must remove the cultural Left’s ability to destroy without consequence. This will involve identifying and deconstructing the platform from which they do it. This will need to occur with the same singlemindedness and cynicism that accompanied the rhetorical brilliance of Adorno, Marcuse, Horkheimer, and later Foucault, Lacan, and Latour.

Notes

[1] [7] Ullica Segerstrale, Defenders of The Truth: The Battle for Science in the Sociobiology Debate and Beyond (Great Clarendon Street Oxford: Oxford University Press, 2000), p. 406.

[2] [8] UCL, “UCL Statement on The London Conference on Intelligence [9],” January 13, 2018.

[3] [10] “Anatomy does not define gender,” Nature 563, no. 5 (2018).

[4] [11] George Soros, Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve (New York: John Wiley & Sons, 1995), p. 33.

[5] [12] Hilary Putnam, Philosophical Papers, vol. 1, Mathematics Matter and Method (Trumpington Street Cambridge: Cambridge University Press, 1979), p. 73.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Growing up in France, I was never attracted to Emil Cioran’s nihilist and pessimistic aesthetic as a writer. Cioran was sometimes presented to us as unflinchingly realistic, as expressing something very deep and true, but too dark to be comfortable with. I recently had the opportunity to read his De l’inconvénient d’être né (On the Trouble with Being Born) and feel I can say something of the man.

Growing up in France, I was never attracted to Emil Cioran’s nihilist and pessimistic aesthetic as a writer. Cioran was sometimes presented to us as unflinchingly realistic, as expressing something very deep and true, but too dark to be comfortable with. I recently had the opportunity to read his De l’inconvénient d’être né (On the Trouble with Being Born) and feel I can say something of the man. As literally an apatride metic (he would lose his Romanian citizenship in 1946), Cioran, then, did not have much of a choice if he wished to exist a bit in postwar French intellectual life, which went from the fashionable Marxoid Jean-Paul Sartre on the left to the Jewish liberal-conservative Raymond Aron on the right. (I actually would speak highly of Aron’s work on modernity as measured, realistic, and empirical, quite refreshing as far as French writers go. Furthermore he was quite aware of Western decadence and made a convincing case for

As literally an apatride metic (he would lose his Romanian citizenship in 1946), Cioran, then, did not have much of a choice if he wished to exist a bit in postwar French intellectual life, which went from the fashionable Marxoid Jean-Paul Sartre on the left to the Jewish liberal-conservative Raymond Aron on the right. (I actually would speak highly of Aron’s work on modernity as measured, realistic, and empirical, quite refreshing as far as French writers go. Furthermore he was quite aware of Western decadence and made a convincing case for  My initial response to De l’inconvénient was annoyance that it had been written (I can quite understand

My initial response to De l’inconvénient was annoyance that it had been written (I can quite understand

En un trabajo anterior ya quisimos hacer una aproximación antropológica al concepto spengleriano de la Técnica[i] . El presente trabajo quiere ser una prolongación del mismo, profundizando en los conceptos spenglerianos sobre la tecnicidad y lo hacemos por medio de un comentario detenido de las páginas de su pequeña obra El Hombre y la Técnica.[ii] Este breve texto spengleriano aclara muchos aspectos de la filosofía, poco sistemática y, a veces, impresionista, del gran pensador alemán, el creador de la magna obra La Decadencia de Occidente. Este breve libro traza un cuadro evolutivo de la técnica en la historia natural y cultural del hombre. Pero hace algo más: esboza de una manera dialéctica el destino fatal de los pueblos de Occidente, pueblos que han desarrollado toda su tecnicidad hasta ponerla en manos de sus enemigos. Este examen detenido de los párrafos enérgicos y vibrantes del librito puede ayudar a comprender la peculiar dialéctica pesimista –a diferencia de la optimista hegeliana- del pensador alemán Oswald Spengler. En vez de alcanzar un progresivo dominio técnico del mundo, encaminado a su mayor comodidad y salud, el hombre y sus antepasados simplemente han ido diferenciando cualidades sensitivo-etológicas desde hace millones de años, cualidades en las que ya está presente la tecnicidad, aun cuando todavía nuestros antepasados no era capaces de fabricar herramientas, o sólo empleaban órganos y partes sensomotoras de su cuerpo para ejercer su dominio. Por ello, en nuestro comentario empleamos el término tecnicidad, contrapuesto a "técnica" para hacer referencia a esas capacidades generales implícitas a la hora de ejercer dominio, control o alteración del propio medio envolvente, con independencia de la existencia de herramientas, armas u otros objetos extra-somáticos. La tecnicidad es la cualidad o el carácter técnico de algo o alguien, y no se debe circunscribir a los productos de las artes humanas o proto-humanas ni al aspecto normativo o envolvente del Espíritu Objetivo. Nuestro comentario, pues, se enmarca en el espacio antropológico. Queremos ahondar en la antropología spengleriana, tal y como llevamos haciendo desde hace unos años. [iii]

En un trabajo anterior ya quisimos hacer una aproximación antropológica al concepto spengleriano de la Técnica[i] . El presente trabajo quiere ser una prolongación del mismo, profundizando en los conceptos spenglerianos sobre la tecnicidad y lo hacemos por medio de un comentario detenido de las páginas de su pequeña obra El Hombre y la Técnica.[ii] Este breve texto spengleriano aclara muchos aspectos de la filosofía, poco sistemática y, a veces, impresionista, del gran pensador alemán, el creador de la magna obra La Decadencia de Occidente. Este breve libro traza un cuadro evolutivo de la técnica en la historia natural y cultural del hombre. Pero hace algo más: esboza de una manera dialéctica el destino fatal de los pueblos de Occidente, pueblos que han desarrollado toda su tecnicidad hasta ponerla en manos de sus enemigos. Este examen detenido de los párrafos enérgicos y vibrantes del librito puede ayudar a comprender la peculiar dialéctica pesimista –a diferencia de la optimista hegeliana- del pensador alemán Oswald Spengler. En vez de alcanzar un progresivo dominio técnico del mundo, encaminado a su mayor comodidad y salud, el hombre y sus antepasados simplemente han ido diferenciando cualidades sensitivo-etológicas desde hace millones de años, cualidades en las que ya está presente la tecnicidad, aun cuando todavía nuestros antepasados no era capaces de fabricar herramientas, o sólo empleaban órganos y partes sensomotoras de su cuerpo para ejercer su dominio. Por ello, en nuestro comentario empleamos el término tecnicidad, contrapuesto a "técnica" para hacer referencia a esas capacidades generales implícitas a la hora de ejercer dominio, control o alteración del propio medio envolvente, con independencia de la existencia de herramientas, armas u otros objetos extra-somáticos. La tecnicidad es la cualidad o el carácter técnico de algo o alguien, y no se debe circunscribir a los productos de las artes humanas o proto-humanas ni al aspecto normativo o envolvente del Espíritu Objetivo. Nuestro comentario, pues, se enmarca en el espacio antropológico. Queremos ahondar en la antropología spengleriana, tal y como llevamos haciendo desde hace unos años. [iii]

Das ist der andre Fehler, der hier vermieden werden muß: Technik ist nicht vom Werkzeug her zu verstehen. Es kommt nicht auf die Herstellung von Dingen an, sondern auf das Verfahren mit ihnen, nicht auf die Waffe, sondern auf den Kampf

Das ist der andre Fehler, der hier vermieden werden muß: Technik ist nicht vom Werkzeug her zu verstehen. Es kommt nicht auf die Herstellung von Dingen an, sondern auf das Verfahren mit ihnen, nicht auf die Waffe, sondern auf den Kampf "La planta vive; aunque sólo en sentido limitado, es un ser viviente. En realidad, más que vivir puede decirse que en ella y en torno a ella está la vida. “Ella” respira, “ella” se alimenta, “ella” se multiplica; y, sin embargo, no es propiamente más que el escenario de esos procesos, que constituyen una unidad con los procesos de la naturaleza circundante, con el día y la noche, con los rayos del sol y la fermentación del suelo; de suerte que la planta misma no puede ni querer ni elegir. Todo acontece con ella y en ella. Ella no busca ni su lugar propio, ni su alimento, ni las demás plantas con quienes engendra su sucesión. No se mueve, sino que son el viento, el calor, la luz, quienes la mueven." [x]

"La planta vive; aunque sólo en sentido limitado, es un ser viviente. En realidad, más que vivir puede decirse que en ella y en torno a ella está la vida. “Ella” respira, “ella” se alimenta, “ella” se multiplica; y, sin embargo, no es propiamente más que el escenario de esos procesos, que constituyen una unidad con los procesos de la naturaleza circundante, con el día y la noche, con los rayos del sol y la fermentación del suelo; de suerte que la planta misma no puede ni querer ni elegir. Todo acontece con ella y en ella. Ella no busca ni su lugar propio, ni su alimento, ni las demás plantas con quienes engendra su sucesión. No se mueve, sino que son el viento, el calor, la luz, quienes la mueven." [x] Esa mirada poderosa, unida a ese sentimiento de poder, es el germen de la Historia. Y la Historia se individualiza. No se trata de una historia de las masas. Las masas no poseen la historia. Antes de alzarse culturas individualizadas, en la fase zoológica y pre-cultural, la Historia la hacen los individuos. El animal de presa destaca y se recorta ante el animal de rebaño. El herbívoro precisa de muchos como él, y entre ellos (como luego, en las sociedades de masas) una muchedumbre de iguales constituye ya el individuo. Ha de verse aquí, en El Hombre y la Técnica, no una teoría, en el sentido riguroso o científico, sino una analogía. Spengler discurre por analogías, y esas analogías presiden toda su filosofía de la historia. Si una Cultura es, toda ella, un ser vivo dotado de su morfología propia y de su propio ciclo vital, un herbívoro es un análogo de un "hombre masa". El hombre masa del siglo XIX y XX es un retroceso hacia la animalización, pero hacia la animalización del escalón inferior, la de la presa, la del cobarde herbívoro.

Esa mirada poderosa, unida a ese sentimiento de poder, es el germen de la Historia. Y la Historia se individualiza. No se trata de una historia de las masas. Las masas no poseen la historia. Antes de alzarse culturas individualizadas, en la fase zoológica y pre-cultural, la Historia la hacen los individuos. El animal de presa destaca y se recorta ante el animal de rebaño. El herbívoro precisa de muchos como él, y entre ellos (como luego, en las sociedades de masas) una muchedumbre de iguales constituye ya el individuo. Ha de verse aquí, en El Hombre y la Técnica, no una teoría, en el sentido riguroso o científico, sino una analogía. Spengler discurre por analogías, y esas analogías presiden toda su filosofía de la historia. Si una Cultura es, toda ella, un ser vivo dotado de su morfología propia y de su propio ciclo vital, un herbívoro es un análogo de un "hombre masa". El hombre masa del siglo XIX y XX es un retroceso hacia la animalización, pero hacia la animalización del escalón inferior, la de la presa, la del cobarde herbívoro. El hombre es artífice de su táctica vital [Der Mensch ist der Schöpfer seiner Lebenstaktik geworden]. Esta palabra, "táctica", es crucial para comprender la gran analogía belicista que recorre por igual la filosofía de la naturaleza y la filosofía de la historia spenglerianas. De esa creación libre brota, no obstante, un plano nuevo de coacción y de condena sobre los aprendices de brujo que son los humanos. El Espíritu Objetivo podrá verse, hegelianamente, como un fruto de la libertad esencial de los hombres, pero, a la par, se alza como envoltorio determinante y coactivo que canaliza y bloquea los cursos en principio libres de los sujetos. Es una libertad que se auto-restringe al devenir objetivo. La cultura no es ya, sin más, el Reino de la Libertad confrontado al Reino de la Necesidad (material y físico-química). La optimista dualidad kantiana, como en general la optimista y felicitaría dualidad teológico-cristiana de la que partía, ya ha quedado atrás. De la cultura también procede un destino, una fatalidad [Verhängnis].

El hombre es artífice de su táctica vital [Der Mensch ist der Schöpfer seiner Lebenstaktik geworden]. Esta palabra, "táctica", es crucial para comprender la gran analogía belicista que recorre por igual la filosofía de la naturaleza y la filosofía de la historia spenglerianas. De esa creación libre brota, no obstante, un plano nuevo de coacción y de condena sobre los aprendices de brujo que son los humanos. El Espíritu Objetivo podrá verse, hegelianamente, como un fruto de la libertad esencial de los hombres, pero, a la par, se alza como envoltorio determinante y coactivo que canaliza y bloquea los cursos en principio libres de los sujetos. Es una libertad que se auto-restringe al devenir objetivo. La cultura no es ya, sin más, el Reino de la Libertad confrontado al Reino de la Necesidad (material y físico-química). La optimista dualidad kantiana, como en general la optimista y felicitaría dualidad teológico-cristiana de la que partía, ya ha quedado atrás. De la cultura también procede un destino, una fatalidad [Verhängnis]. La forma o figura [Gestalt] de la mano determina la de la herramienta, y viceversa. La garra no precisa de herramientas. Cuando la garra del simio comienza a tomar palos y emplearlos, inicial y esencialmente como armas, ésta garra ya deviene mano. Y en este momento ya nace un nuevo tipo de depredador: no es sólo el depredador de los ojos, con un pensamiento ocular, sino un pensar de la mano. Ojo y manos, en el plano sensomotor, representan por analogía la doble faceta del pensar humano, el plano cognoscitivo: el pensar intelectual (relaciones causa-efecto) y el pensar práctico (relaciones medio-fin).

La forma o figura [Gestalt] de la mano determina la de la herramienta, y viceversa. La garra no precisa de herramientas. Cuando la garra del simio comienza a tomar palos y emplearlos, inicial y esencialmente como armas, ésta garra ya deviene mano. Y en este momento ya nace un nuevo tipo de depredador: no es sólo el depredador de los ojos, con un pensamiento ocular, sino un pensar de la mano. Ojo y manos, en el plano sensomotor, representan por analogía la doble faceta del pensar humano, el plano cognoscitivo: el pensar intelectual (relaciones causa-efecto) y el pensar práctico (relaciones medio-fin). Der ursprüngliche Zweck des Sprechens ist die Durchführung einer Tat nach Absicht, Zeit, Ort, Mitteln. Die klare, eindeutige Fassung derselben ist das Erste, und aus der Schwierigkeit, sich verständlich zu machen, den eigenen Willen anderen aufzuerlegen, ergibt sich die Technik derGrammatik, die Technik der Bildung von Sätzen und Satzarten, des richtigen Befehlens, Fragens, Antwortens, der Ausbildung von Wortklassen auf Grund der praktischen, nicht der theoretischen Absichten und Ziele. Das theoretische Nachdenken hat am Entstehen des Sprechens in Sätzen so gut wie gar keinen Anteil. Alles Sprechen ist praktischer Natur und geht vom »Denken der Hand« aus.

Der ursprüngliche Zweck des Sprechens ist die Durchführung einer Tat nach Absicht, Zeit, Ort, Mitteln. Die klare, eindeutige Fassung derselben ist das Erste, und aus der Schwierigkeit, sich verständlich zu machen, den eigenen Willen anderen aufzuerlegen, ergibt sich die Technik derGrammatik, die Technik der Bildung von Sätzen und Satzarten, des richtigen Befehlens, Fragens, Antwortens, der Ausbildung von Wortklassen auf Grund der praktischen, nicht der theoretischen Absichten und Ziele. Das theoretische Nachdenken hat am Entstehen des Sprechens in Sätzen so gut wie gar keinen Anteil. Alles Sprechen ist praktischer Natur und geht vom »Denken der Hand« aus. Spengler se sitúa resueltamente entre los filósofos anti-igualitarios, en la misma línea de los clásicos Platón y Aristóteles y seguida por Nietzsche. La diferencia entre los hombres es un "hecho" [Tatsache] acerca del cual cabe poca o nula discusión. La vida práctica de los individuos sólo empieza a comprenderse en el seno de una organización, cuya decadencia civilizada es "masa", pero cuya existencia "en forma" se denomina Estado. El origen del Estado estriba en esa tecnicidad devenida en forma de organización militar. En la milicia existe ya un Estado in nuce. La organización de la empresa humana, especialmente ante enemigos potenciales exteriores, es el Ejército, la institución que encarna la tecnicidad elevada al plano institucional, objetivo-espiritual: […] der Staat ist die innere Ordnung eines Volkes für den äußeren Zweck. Der Staat ist als Form, als Möglichkeit, was die Geschichte eines Volkes als Wirklichkeit ist. Geschichte aber ist Kriegsgeschichte, damals wie heute. Politik ist nur der vorübergehende Ersatz des Krieges durch den Kampf mit geistigeren Waffen. Und die Mannschaft eines Volkes ist ursprünglich gleichbedeutend mit seinem Heer. Der Charakter des freien Raubtieres ist in wesentlichen Zügen vom einzelnen auf das organisierte Volk übergegangen, das Tier mit einer Seele und vielen Händen. Regierungs-, Kriegs- und diplomatische Technik haben dieselbe Wurzel und zu allen Zeiten eine tief innerliche Verwandtschaft.

Spengler se sitúa resueltamente entre los filósofos anti-igualitarios, en la misma línea de los clásicos Platón y Aristóteles y seguida por Nietzsche. La diferencia entre los hombres es un "hecho" [Tatsache] acerca del cual cabe poca o nula discusión. La vida práctica de los individuos sólo empieza a comprenderse en el seno de una organización, cuya decadencia civilizada es "masa", pero cuya existencia "en forma" se denomina Estado. El origen del Estado estriba en esa tecnicidad devenida en forma de organización militar. En la milicia existe ya un Estado in nuce. La organización de la empresa humana, especialmente ante enemigos potenciales exteriores, es el Ejército, la institución que encarna la tecnicidad elevada al plano institucional, objetivo-espiritual: […] der Staat ist die innere Ordnung eines Volkes für den äußeren Zweck. Der Staat ist als Form, als Möglichkeit, was die Geschichte eines Volkes als Wirklichkeit ist. Geschichte aber ist Kriegsgeschichte, damals wie heute. Politik ist nur der vorübergehende Ersatz des Krieges durch den Kampf mit geistigeren Waffen. Und die Mannschaft eines Volkes ist ursprünglich gleichbedeutend mit seinem Heer. Der Charakter des freien Raubtieres ist in wesentlichen Zügen vom einzelnen auf das organisierte Volk übergegangen, das Tier mit einer Seele und vielen Händen. Regierungs-, Kriegs- und diplomatische Technik haben dieselbe Wurzel und zu allen Zeiten eine tief innerliche Verwandtschaft. La decadencia de Occidente se ilumina plenamente mirando esta civilización bajo el aspecto de la técnica. La técnica, nacida en toda cultura humana básicamente como arma y como potenciación del ojo y la mano depredadora, ya en fase mecanista pasa a ser la tumba de la civilización que con más energía y saña la desarrolló, la civilización europea de Occidente. Otros pueblos se beneficiarán de aquellos logros de la cultura fáustica. Los frailes escolásticos europeos, en torno a los siglos XII y XIII introdujeron el verdadero Renacimiento[xxvi]. Spengler no duda en llamarlos "vikingos del espíritu". Sin miedo a navegar todo lo lejos posible, y con el mismo afán dominador de sus antecedentes piráticos y navegantes, fueron aquellos escolásticos de la cultura fáustica quienes sentaron las bases de la ciencia moderna, mucho tiempo antes de Galileo, Copérnico, Descartes o Newton. Un Mundo y un Dios entendidos en términos de fuerza, energía, y una naturaleza entendida como botín y campo para la conquista. Los vikingos del espíritu, los escolásticos medievales, impulsaron el verdadero Renacimiento y la primera fase científico-técnica de la cultura fáustica. Ellos prepararon el terreno para la segunda oleada de descubrimientos, y con los descubrimientos, las conquistas. Los conquistadores españoles fueron, a ojos de Spengler, los nuevos vikingos, los herederos de la "sangre nórdica", destinados a revolucionar el mundo, como hicieran, unos siglos antes, sus antepasados.

La decadencia de Occidente se ilumina plenamente mirando esta civilización bajo el aspecto de la técnica. La técnica, nacida en toda cultura humana básicamente como arma y como potenciación del ojo y la mano depredadora, ya en fase mecanista pasa a ser la tumba de la civilización que con más energía y saña la desarrolló, la civilización europea de Occidente. Otros pueblos se beneficiarán de aquellos logros de la cultura fáustica. Los frailes escolásticos europeos, en torno a los siglos XII y XIII introdujeron el verdadero Renacimiento[xxvi]. Spengler no duda en llamarlos "vikingos del espíritu". Sin miedo a navegar todo lo lejos posible, y con el mismo afán dominador de sus antecedentes piráticos y navegantes, fueron aquellos escolásticos de la cultura fáustica quienes sentaron las bases de la ciencia moderna, mucho tiempo antes de Galileo, Copérnico, Descartes o Newton. Un Mundo y un Dios entendidos en términos de fuerza, energía, y una naturaleza entendida como botín y campo para la conquista. Los vikingos del espíritu, los escolásticos medievales, impulsaron el verdadero Renacimiento y la primera fase científico-técnica de la cultura fáustica. Ellos prepararon el terreno para la segunda oleada de descubrimientos, y con los descubrimientos, las conquistas. Los conquistadores españoles fueron, a ojos de Spengler, los nuevos vikingos, los herederos de la "sangre nórdica", destinados a revolucionar el mundo, como hicieran, unos siglos antes, sus antepasados.

The third reason Fukuyama gives for emulating the Star Wars cantina comes from biology. Diversity, he informs us, is “crucial to [biological] resilience” and “the motor of evolution itself.” Amazingly, Fukuyama does not see that this is actually an argument for racial and cultural homogeneity and separatism. For when two distinct species occupy the same ecological niche, the result is the destruction of biological diversity through extinction or hybridization. If human biological and cultural diversity are values, then ethnonationalism follows as a matter of course, for ethnonationalism creates barriers to the chief causes of biological extinction, namely habitat loss, competition from invasive species, hybridization, and predation.

The third reason Fukuyama gives for emulating the Star Wars cantina comes from biology. Diversity, he informs us, is “crucial to [biological] resilience” and “the motor of evolution itself.” Amazingly, Fukuyama does not see that this is actually an argument for racial and cultural homogeneity and separatism. For when two distinct species occupy the same ecological niche, the result is the destruction of biological diversity through extinction or hybridization. If human biological and cultural diversity are values, then ethnonationalism follows as a matter of course, for ethnonationalism creates barriers to the chief causes of biological extinction, namely habitat loss, competition from invasive species, hybridization, and predation. Putnam studied 41 communities in the United States, ranging from highly diverse to highly homogeneous, and found that social trust was strongly correlated with homogeneity and social distrust with diversity. Putnam eliminated other possible causes for variations in social trust and concluded that “diversity per se has a major effect.”

Putnam studied 41 communities in the United States, ranging from highly diverse to highly homogeneous, and found that social trust was strongly correlated with homogeneity and social distrust with diversity. Putnam eliminated other possible causes for variations in social trust and concluded that “diversity per se has a major effect.” These are the mechanisms preferred by civic nationalists like Fukuyama.

These are the mechanisms preferred by civic nationalists like Fukuyama.

Some aspects of the intellectual heritage of German legal philosopher Carl Schmitt (1888-1985) have already been dealt with by the author in general terms

Some aspects of the intellectual heritage of German legal philosopher Carl Schmitt (1888-1985) have already been dealt with by the author in general terms

Et c’est en regardant la question de la religion que l’on peut commencer à comprendre la Weltanschauung russe, l’Idée russe. L’Occident, pendant les derniers siècles, a lentement apostasié le christianisme, cette apostasie s’accélérant à partir des années 60. Aujourd’hui l’Occident souligne l’étendue de sa rébellion contre Dieu en célébrant des choses comme l’homosexualité, en appelant bien ce qui est mal et mal ce qui est bien.

Et c’est en regardant la question de la religion que l’on peut commencer à comprendre la Weltanschauung russe, l’Idée russe. L’Occident, pendant les derniers siècles, a lentement apostasié le christianisme, cette apostasie s’accélérant à partir des années 60. Aujourd’hui l’Occident souligne l’étendue de sa rébellion contre Dieu en célébrant des choses comme l’homosexualité, en appelant bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Berdiaev reproche à Nietzsche d’être une métonymie de l’Occident :

Berdiaev reproche à Nietzsche d’être une métonymie de l’Occident :

Lucian, in response to the poet’s fancy, intends to compose an account in which there is no pretense at truth, and which will surpass the work of the poets because he, at least, has openly declared himself a liar. His goal is to provide a pleasant literary spectacle for the entertainment of his highly educated audience, not unlike the various gladiatorial matches that took place in his own day. But, by describing “myth-making” (mythologeo) in this way, he has misunderstood and therefore, unjustly butchered the goal of the poet, the historian, and the philosopher. For the goal of the ancient myth-maker is not to create an entertaining story or a perfectly accurate description, but to explore and explain aspects of the human experience.

Lucian, in response to the poet’s fancy, intends to compose an account in which there is no pretense at truth, and which will surpass the work of the poets because he, at least, has openly declared himself a liar. His goal is to provide a pleasant literary spectacle for the entertainment of his highly educated audience, not unlike the various gladiatorial matches that took place in his own day. But, by describing “myth-making” (mythologeo) in this way, he has misunderstood and therefore, unjustly butchered the goal of the poet, the historian, and the philosopher. For the goal of the ancient myth-maker is not to create an entertaining story or a perfectly accurate description, but to explore and explain aspects of the human experience.