Glossaire.dde : l’affectivisme (-postmoderne)

Ex: http://www.dedefensa.org

5 octobre 2016 – Nous reprenons pour ce Glossaire.dde un ensemble d’éléments déjà utilisés dans deux textes précédents principalement (du 11 juin 2012 et du 7 septembre 2015), en les assortissant de commentaires nouveaux et de présentations en évolution, pour installer le concept concerné dans le cadre plus large et la perspective fondamentale qu'il mérite. Il s’agit du concept anciennement baptisé “affectivité” et heureusement rebaptisé “affectivisme” (*).

Nous estimons que ce concept est aujourd’hui le plus important pour exposer, sinon expliquer le fonctionnement et surtout la forme étrange de ce que l’on nommerait la “vie politique” générale, globalisée essentiellement à partir de l’activité du bloc-BAO et caractérisant ce qu’on a coutume de nommer “relations internationales”. (L’expression “vie politique” peine naturellement à rendre compte des conditions extraordinaires régnant aujourd’hui dans ce domaine général, parce que ce domaine est désormais totalement dépourvu de la cohérence rationnelle qui le définit en grande partie, selon la conception traditionnelle. Il faut donc entendre l’expression avec cette réserve fondamentale, qui est justement la marque de l’irruption irrésistible de l’affectivisme.) Les deux textes qui nous servent de références initiales (11 juin 2012 et 7 septembre 2015) marquent justement la progression opérationnelle fulgurante de l’invasion de la pseudo-“vie politique” générale par ce concept : en quatre années à peu près, l’affectivisme a totalement phagocyté cette pseudo-“vie politique” ; on mesurera alors combien la situation d’octobre 2016 est différente de celle de septembre 2015 et de celle de juin 2012. Pour autant, avec la crise de l’américanisme déclenchée et illustrée à la fois par l’élections présidentielle USA-2016 (accompagnée d’un nouveau paroxysme de la crise syrienne), il nous semble qu’on peut considérer que nous avons atteint une situation d’invasion totale de l’affectivisme ; l’on peut alors considérer que nous sommes parvenus au domaine paroxystique ultime du phénomène, à son sommet paroxystique qui est plus un plateau qu’un pic, un plateau dont nous ne connaissons pas la limite mais qui en a une sans aucun doute, qui sera à sa façon le moment de l’effondrement. (Cet accomplissement “globalisé” [pour le bloc-BAO qui est l’acteur central du phénomène] de l’opérationnalisation du concept de l’affectivisme est d’ailleurs la cause principale qui nous pousse à définir décisivement ce concept dans le cadre du Glossaire.dde.)

Nous allons utiliser des éléments des deux textes cités, que nous intégrerons sans distinction particulière (emploi des guillemets, d’un caractère spécifique, etc.) à nos considérations actuelles pour ne pas trop charger le texte d’une forme qui distrait la lecture. Les citations initiales précises et spécifiques des textes initiaux qui seront introduites volontairement d’une façon datée resteront bien entendu signalées par les habituels procédés (guillemets, emploi de l’italique).

Il nous importe d’abord de mettre en évidence le côté “grotesque et aussi sérieux qu’une bulle de savon” selon l’expression employée dans notre chapeau de présentation, parce que c’est un des caractères de ce concept, et notamment un caractère qui permet aux esprits libres qui n’ont pas été infectés par cet pathologie de la psychologie de reconnaître sans la moindre hésitation les traces de l’affectivisme. Nous sommes effectivement dans une époque absolument de tragédie-bouffe, où l’aspect tragique est terrible mais où l’aspect bouffe ne lui cède en rien, en aucune façon. Pour illustrer le second aspect (l’aspect “bouffe”, ou bouffon) sur lequel nous ne reviendrons plus ensuite, nous avons donc choisi de reprendre la circonstance initiale qui déclencha une analyse de remise à jour du concept avec le texte du 7 septembre 2015, dans les termes ironiques soulignant le grotesque de la chose et selon une approche polémique consciemment voulue comme pleine de dérision où nous l’avons écrite (pour ce cas, alors, nous utilisons des guillemets, pour indiquer que nous reprenons volontairement le texte tel qu’en l’état). Il s’agit d’en montrer l’aspect dérisoire, absolument grotesque, voire clownesque, parce que cela aussi fait partie du phénomène d’abaissement de l’esprit qu’implique l’affectivisme. Il n’est de meilleur et plus symbolique sapiens pour illustrer le propos à ce point (“grotesque, voire clownesque”) que le Français, ditto intellectuel-bouffe, alias “nouveau philosophe” bronzé sous le harnais, ad vitam aeternam léonin c’est-à-dire « qui rappelle (physiquement ou moralement) le lion, digne d'un lion », Bernard-Henri Levy, dit-BHL.

Une circonstance illustrant ce concept

« ... Pour commencer, battez tambours, sonnez trompettes, et Gloire et Honneur à Michel Onfray, le 3 septembre 2015, sur BFM-TV... Pour la séquence, d’abord une image en studio d’une autre émission, avec BHL en image fixe, BHL seul, léonin par rapport au vulgaire et si loin du vulgaire, le regard au lointain qui voit le sort du monde, Statue du Commandeur d’une élégance inévitable ; la voix “off”, du pur-BHL dans le genre tragiquement-calme, mais humanitaire-hein, discourant à propos de la photo du petit garçon syrien trouvé mort sur une plage de Turquie ; des propos comme sur une tartine à la gelée royale, chargée de lieux communs délicieux, à propos de ces “images” qui “secouent le monde”, ou bien qui ont “l’étrange vertu” de “réveiller la conscience universelle”, “la mort d’un enfant”, “atroce” (on cite à vue de nez et d’une oreille un peu bouchée)... Puis, question à Onfray de l’aimable présentatrice : « Pour une fois, vous êtes d’accord ? » ; réponse, toute fureur rentrée, ce qui laisse à Onfray la disposition d’un langage clair et tranchant :

» — Non non, il a pas honte, il a pas honte, il ferait mieux de rester caché. Vous savez, je pourrais citer Audiard, “les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît”, parce que franchement, avec tout ce qu’il advient aujourd’hui il ferait mieux de rester chez lui ... Voilà un monsieur ...

» — Il n’y a vraiment rien qui peut vous mettre d’accord ...

» — Mais enfin, si, peut-être, sérieusement, des choses, mais pas ça... Voilà quelqu’un qui a invité à bombarder la Libye, qui a invité à tuer des Libyens, sous prétexte qu’en tuant des Libyens on rendrait possible la démocratie ... On a détruit un État qui valait ce qu’il valait, mais avec lequel on pouvait discuter, on pouvait discuter avec l’interlocuteur qu’était Kadhafi. Là, on ne peut plus rien à faire avec la Libye, c’est une base extraordinaire pour le terrorisme... Responsable de rien, Bernard-Henri Lévy, il vient de nous expliquer qu’il faudrait ceci, qu’il faudrait cela... D’ailleurs on voit des photos de lui, récemment, où il donne des conseils aux gens qui combattent, etc. ... Donc, il faut juste qu’il y ait un moment donné où il faut un peu de pudeur, tous ces gens qui ont rendu possible cet enfant mort, et Bernard-Henri Lévy en fait partie ...

» — Il est complice ?

» — Oui, évidemment, il est complice, comme d’autres sont complices, les présidents de la République d’hier et d’aujourd’hui, qui défendent exactement la même ligne, et qui disent “oh là là, c’est effrayant cette photo”... C’est effrayant mais ce sont des criminels ces gens-là, leur politique est criminelle, on devrait commencer par arrêter cette politique ... Un chef d’État qui voudrait être un chef d’État dignement, devrait commencer par changer de politique, faire une politique indépendante ...

» Le démon, élégamment habillé d’une chemise d’un blanc éclatant comme l’innocence, ouverte sur un torse bronzé comme la peau tannée d’un vieux loup de terre qui a affronté les plus grands dangers pour sauver les pauvres hères accablés par les tyrans, surmonté d’une chevelure grisonnante du plus heureux effet puisque coiffée par les soins prodigieux des grands vents du Sud de la migration, le démon s’avance, à peine masqué. D’aucuns le nomment BHL, ce qui est à la fois à mourir de rire et à mourir de plaisir.

» Il ne cesse d’éructer, de tonner, de s’emporter. En un sens, il nous avait tous avertis. La Libye, la Syrie, tout cela était assuré. L’innommable Kadhafi jouait déjà de la migration du temps où on le subventionnait grassement, puis vint la “libération de la Libye” dont il (BHL) fut le modeste inspirateur, qui n’a rien provoqué en fait de migration puisque les migrants qui traversent la Méditerranée ne sont pas des Libyens même s’ils viennent de Libye. Les Libyens eux-mêmes, ils sont chez et ils y restent, chez eux, débarrassés du tyran et c’est bien, et ils vont bien conformément aux consignes. Le reste, les politiques n’avaient pas prévu. La Syrie, c’est encore pire ! Tout est de la faute d’Assad, qui n’a pas disparu au printemps 2011 comme il aurait du, et qui est le véritable créateur de Daesh, contrairement à ce qu’affirment les bouffons de la DIA. D’où la fuite précipitée actuelle des Syriens, bien entendu à cause d’Assad, vers l’Europe dont le devoir humanitariste est de tous les accueillir... Ah, si Obama n’avait pas “trahi“, à l’été 2013, lorsqu’on pouvait encore bombarder Assad, Damas et quelques trucs alentour, avec quel profit pour l’humanité ! Tout serait bien rangé aujourd’hui, dans la Syrie démocratique, comme ce l’est dans la Libye démocratique.

» On traduit, on résume, on adapte, on approximative. Avec lui, seul compte l’esprit, la citation précise est inutile, presque obscène dirait-on tant elle suppose un doute quant à la justesse de la pensée. BHL est désincarné, l’être humain ne compte plus, qui s’est sacrifié derrière la dimension globalisante [et hyper-humanisante] qu’il a acquise ; à l’égal, —mais un cran au-dessus, tout de même, – des alchimistes qui transmutaient le vil plomb en or, BHL transmute le lieu commun en parole de Prophète... Il est l’ange-démiurge exceptionnel de cet ouragan de communication qui a saisi l’Europe depuis quelques semaines, et surtout depuis quelques jours. On espère qu’un scribe, un jour, recueillera toutes ses sorties pour l’édification des masses futures, mais uniquement parce qu’elles expriment si bien le récit de la crise européenne, celle de l’Europe désormais plongée dans un déluge, – non, dans le Déluge quasiment biblique, qui la bouleverse et la secoue de fond en comble.

» La Grande Crise de la Migration (GCM) est devenue un nouveau chapitre furieux de la crise européenne qui ne cesse de tordre, de malaxer, de déformer l’Europe et de la soumettre à des tensions inouïes. Mais ce chapitre-là n’est à nul autre pareil dans la pureté chimique de l’ingrédient spirituel qui écrase le reste, – nous avons nommé l’“affectivisme”, déjà bien identifié. Certes, BHL est le grand’maître, le porte-voix de l’“affectivisme”, et nul ne sait s’il en est la victime ou le manipulateur accomplissant son travail de Combattant Suprême surgi de Mordor.

» Le caractère le plus remarquable de cet épisode extraordinaire de la Grande Crise de la Migration, c’est la mise au grand jour, à ciel ouvert jusqu’au-delà de l’horizon, de cet affectivisme ; d’une manière frappante, extraordinairement éclatante, absolument impérative, tournure de la psychologie qui se suffit totalement à elle-même pour expliquer à la fois la Cause Première et la Fin Dernière de l’aventure, et même pour remplacer Dieu dont l’absentéisme (dans cette aventure) en est une des marques les plus notables. Il faut en effet Le remplacer puisqu’Il n’assume plus [et nous aurons alors mérité du postmodernisme, ayant ainsi contribué à mieux le définir en l’illustrant anecdotiquement] ... Voici donc ce que nous nommons affectivisme alors que nous avions choisi d’abord le terme “affectivité”... Ce néologisme impliquant la constitution d’une forme spécifique de comportement pseudo-intellectuel est bien mieux approprié que le terme “affectivité” qui autorise toutes les confusions avec un phénomène naturellement produit par l’affect, d’abord employé dans ce texte du 11 juin 2012 où nous tentions d’en donner une définition. Ce changement de désignation est du à l’intervention extrêmement pertinente d’un de nos lecteurs, le 10 novembre 2014, concernant ce même texte du 11 juin 2012. (*) C’est sur ce concept d’“affectivisme” que nous voulons concentrer notre attention... »

Opérationnalisation du concept d’affectivisme

Nous prétendons que cette situation de l’affectivisme qu’on peut difficilement qualifier de “politique” répond à une particularité extraordinaire de la psychologie, conditionnant à mesure l’activité de l’esprit, les jugements qu’il en tire et l’action qui en résulte. En 2012, dans le texte cité, nous ne parlions que des réactions à propos de la crise syrienne, ce qui donnait au concept d’“affectivité-devenu-affectivisme” une forme spécifique et une signification limitée ; aujourd’hui le propos est beaucoup plus large. La crise syrienne circa-2012, ajoutée à la crise libyenne, est présente parce que ces deux crises sont le champ de l’interventionnisme militariste compulsif et obsessionnel du bloc-BAO autant que les causes opérationnelles directes et incontestables de cette vague migratoire à partir de 2014-2015 d’une puissance extraordinaire d’une part ; parce qu’elles sont d’autre part et surtout les crises initiales révélatrices de cette forme d’esprit devenu un concept majeur qui doit figurer dans notre Glossaire.dde, d’“affectivité-devenu-affectivisme”. Ces deux crises, surtout la syrienne, ont évolué en un énorme “tourbillon crisique” affectant la partie la plus sensible de la zone du Moyen-Orient, notamment autour du phénomène Daesh ; elles s’inscrivent désormais dans la situation crisique générale du Système dans son sens le plus large, dans son sens métahistorique.

Dans ce tourbillon qui s’institutionnalisme en crise haute s’inscrit également la puissante crise ukrainienne, qui s’est développée depuis le début 2014 avec ce qu’elle a introduit dans l’état d’aggravation permanente de la psychologie produisant l’affectivisme, notamment avec de nouveaux concepts, essentiellement le “déterminisme-narrativiste”. Enfin, depuis la fin 2015 s’inscrit la crise de l’américanisme dite-USA-2016 dont la campagne présidentielle constitue le socle fondamental. La situation est, dans le dernier tiers de l’année 2016, infiniment plus grave qu’en 2012, sur à peu près tous les plans, et notamment et essentiellement pour notre propos sur le plan de la prolifération absolument affolante de cet affectivisme qui constitue désormais un phénomène métahistorique à part entière, – métahistorique en ce sens qu’il a saisi les sapiens concernés comme une force extérieure et manipulatrice pour d’étranges desseins.

“L’affectivisme, ça ose tout...” : l’affectivisme règne

Comment définissons-nous l’affectivisme à partir de sa première présentation de 2012 ? Il s’agit du constat de l’effacement complet de la raison en tant qu’outil structurant de l’esprit et de son jugement dans les attitudes politiques des directions du bloc-BAO, d’abord vis-à-vis de la crise syrienne ; puis, très rapidement, ce même phénomène s’étendant dans à peu près toutes les crises qui affectent d’une façon générale tous les pays du bloc BAO. Ce fut clairement le cas des pays européens d’abord, puis des USA eux-mêmes, avec une rapidité extraordinaire pour la Grande République, avec la vigueur et l’importance opérationnelle fondamentales de la crise de l’américanisme des élections présidentielles. Il n’est donc plus question, en vérité, d’attitudes politiques au sens intellectuel de l’expression mais d’attitudes psychologiques engendrant des comportements intellectuels produisant des pseudo-“attitudes politiques”, le phénomène agissant à la fois comme conséquence et cause d’une situation effectivement métahistorique ; c’est-à-dire, ce phénomène suscité par des facteurs nés d’éléments métahistoriques tendant à constituer une situation de cet ordre et agissant à son tour comme détonateur pour accélérer la consolidation de cette situation métahistorique.

Nous parlons bien entendu d’une raison que nous considérons comme subvertie (voir la “raison-subvertie”, dans le Glossaire.dde), donc extraordinairement affaiblie et surtout agissant en complète inversion de son orientation naturelle, sous l’influence du “déchaînement de la Matière” et du Système. Le constat est effectivement que l’effacement d’une raison efficace, une raison “loyale à la perception de la réalité”, ouvre la porte au déferlement de l’affect en termes psychologiques, ou pure affectivité, dans les réactions aux diverses situations de crise qui intéressent directement les esprits concernés, et conduit à une extrême rapidité de la prolifération et de l’opérationnalisation de ces réactions sous la pression de la communication. Cet affect n’est évidemment pas suscité par un plan général et humain de manipulation puisqu’on a vu que la raison, qui seule peut produire humainement de tels plans, est absente dans son rôle habituel de rangement des ambitions et des projets humains.

L’affect prépondérant dans ces réactions est pourtant l’effet d’une manipulation ; il est le produit des intervention innombrables que nous estimons suprahumaines organisant constamment la désintégration de la réalité qui caractérisent le courant de la communication pro-Système ; installé, cet aspect prépondérant joue ensuite comme dans le cas précédent un rôle d’accélérateur. Ainsi sont créées de fausses réalités sous le terme que nous employons souvent de narrative, artefact complètement fabriqué, sans rapport avec ce qui serait la réalité, et dans la manufacture desquels l’affect devenu affectivisme joue un rôle prépondérant. Il s’agit “techniquement” d’une auto-manipulation, ou d’une auto-mésinformation, suscitées par une affectivité qui a complètement pris le dessus dans le fonctionnement de la psychologie, qui affecte l’observation des faits et le jugement selon des normes de type hystérique qu’on “idéologise” pour satisfaire l’apparence rationnelles ; eux-mêmes véhiculées, ces normes, dans la psychologie avant d’être transcrites en “idées” de type-standard et homogénéisées (droits de l’homme, humanitarisme, démocratie, etc.). En aucun cas, ce comportement n’est perçu en conscience et encore moins organisé de cette façon ; il est de nature inconsciente et il s’exprime comme s’il était la nature même de la pensée impliquée. Il n’est l’effet d’aucun calcul, d’aucune manipulation. Il devient la nature même de l’esprit lorsque l’esprit a été absolument subverti et inverti.

En 2012, déjà et bien entendu, nous consacrions un passage à l’importance primordiale du système de la communication dans ce processus. (La “communication ”, pour ce cas étant dans cette situation où elle est au service du Système en général, selon une de ses fonctions-“Janus”.) Aujourd’hui, cette importance de la communication dans le processus que nous décrivons est tout simplement gigantesque, elle-même écrasant et dispersant tout le reste pour régner en maîtresse absolue. La communication sous sa forme remarquablement sophistiquée et complexe de “système” (système de la communication) a introduit des pressions nouvelles d’automatisme qui renforcent l’enfermement, l’emprisonnement de l’esprit, du jugement, et d’abord de la psychologie dans la voie de l’affectivisme. Le principal concept nouveau qui est apparu, avec la crise ukrainienne, est celui du “déterminisme-narrativiste” qui peut vous emmener dans des contrées totalement inexplorées de la narrative la plus grotesque et véritablement fantasmagorique (une sorte d’Alice au Pays des Merveilles en un peu plus sombre, – Alice au Pays des Merveilles Postmodernes/au Pays Postmoderne des Merveilles, c’est selon).

L’absolutisme du concept nous fait penser qu’on pourrait lui appliquer la formule Onfray-Audiard : “le déterminisme-narrativiste ça ose tout, c’est même à ça qu’on le reconnaît”... Il s’agit donc de l’usage massif d’informations déformées, fabriquées, inventées, développées et produites à une cadence très élevée, toujours quasi-inconsciemment quant à la signification intellectuelle et psychologique du processus, pour servir la cause politico-morale qui alimente et donne sa stature apparente à l’affectivisme, pour justifier cette cause, pour lui donner cohérence et apparence de réalité ; il s’agit donc d’une intervention faite sans le moindre esprit critique qui disparaît avec la raison, la rapidité du processus de la communication interdisant toute distance vis-à-vis du soi-disant fait exposé et favorisant exclusivement par conséquent la réaction émotive standard caractérisant l’affectivisme. La profusion de l’emploi des mêmes images, la standardisation des formules conduisant à des réflexes intellectuels de type pavlovien, les réactions d’affectivité devant ce kaléidoscope ultra-rapide des mêmes éléments de communication présentés comme strictement objectifs, etc., tout cela crée cette atmosphère immensément favorable à la réaction affective, et seulement affective, – et, au-delà, installe l’affectivisme comme seul moteur de la pensée, – et ainsi l’affectivisme règne...

Les étapes de la conquête du territoire de l’affectivisme

Nous écrivions en 2012 que «[c]ette atmosphère agit comme un complément, sinon décisif, dans tous les cas très efficace, pour le phénomène constaté ». Nous dirions, quatre ans plus tard que “cette atmosphère”, c’est-à-dire la communication en soi lorsqu’elle fonctionne favorablement pour le Système (fonction-“Janus”), est devenue une sorte de “monde en soi”, un “monde nouveau”, ou même et plus précisément et justement selon notre propos, un véritable “Nouveau-Monde”. L’image sied parfaitement si l’on veut honorer “Kiev-la-folle” qui est pour beaucoup dans cette évolution, et surtout si l’on veut acclamer la phase américaniste USA-2016 qui présente l’intégration “naturelle” et hystérique de l’affectivisme dans un processus politique général et fondamental, affectant les structures mêmes de la Grande République qui est l’outil numéro un du Système en action ; par conséquent, tout cela nous signalant le caractère universel et totalitaire de l’installation de l’affectivisme dans l’entièreté du domaine du Système.

La communication manipulée par le Système crée un simulacre, une fausse caverne-à-la-Platon dont elle prétend être l’antidote alors qu’elle est elle-même une caverne-à-la-Platon. Les termes du jugement étant fixés une bonne fois (l’ignominie des Russes, Assad-le-bourreau, Trump-Hitler, etc.), le champ est largement ouvert pour les variations affectives excitées par les habituels stimuli (une photo d’un enfant réfugié mort, un quartier d’Alep démoli du fait des bombes-spécifiquement-russes, “petits hommes verts” et “bombes à barillet” employés come images pour faire peur aux enfants le soir, etc.). La pensée se réfugie dans le bonheur douillet de la bonne conscience et du choix vertueux du Bien contre le Mal ; la pensée n’a nul besoin de réfléchir, elle est elle-même un objet complet inerte de réflexion comme l’est un miroir, un miroir où se reflète l’affectivisme.

Nul parmi ceux qui se sont aventurés dans la labyrinthe intellectuel de l’affectivisme n’en peut sortir sans subir des dommages psychologiques épouvantables, jusqu’à des pathologies, et sans aucun doute une sorte d’atonie de l’esprit, une paralysie générale de la pensée qui demande une longue convalescence ou bien s’avère inguérissable. Il s’agit donc beaucoup plus désormais qu’un “complément... dans tous les cas très efficace” comme nous écrivions en 2012, mais au moins d’un “complément décisif”, à un point où il perd cette fonction de “complément” pour devenir le facteur central, quasiment-créateur d’un renouvellement constant de l’affectivisme, comme une sorte de “potion magique” qui serait constamment en action (“Pas pour toi, Obélix, tu es tombé dans la marmite quand tu étais tout petit”).

Nous parlions également dans le même texte de 2012 d’un aspect de “terrorisation” de l’esprit de nos dirigeants, toujours à cause de la faiblesse de leur psychologie. Nous nous référions notamment aux textes du 16 avril 2012 (“LEUR psychologie terrorisée”), et du 18 juin 2012 (reprenant une synthèse du dde.crisis du 10 juin 2012). Cet aspect de “terrorisation” des psychologies des directions politiques est devenu essentiel dans la psychologie des dirigeants politiques, essentiellement des pays du bloc BAO, depuis l’attaque du 11 septembre, et cela quelles qu’aient été les positions des uns et des autres vis-à-vis de cette attaque (y compris, même, s’il y a participation à un processus ou l’autre favorisant cette attaque, dans le cas de l’organisation des attentats 9/11 ou de la connaissance de l’organisation de ces attentats). Nous parlons là d’un processus affectant la psychologie, échappant à la maîtrise de l’esprit, et il y aurait donc dans certains cas une sorte d’“auto-terrorisation”... Le résultat de cette situation de “terrorisation” de la psychologie qui n’a cessé de s’affirmer depuis que nous l’avons identifiée est une dégradation extraordinairement accélérée des capacités d’une raison déjà largement subvertie par l’influence du Système. La raison subvertie et extrêmement dégradée n’est plus qu’un “outil technique” au service de l’affectivisme (au service du Système par conséquent, par délégation) pour construire la “narrative” et organiser l’action à l’intérieur de cette “narrative” ; et même, dans le chef de cette même raison réduite au rôle d’“outil utile” comme on dit “idiot utile”, organiser la dissimulation de sa propre subversion et de sa propre dégradation...

Les évènements jouent bien entendu un rôle considérable, d’autant qu’ils sont pour l’essentiel profondément “dramatisés” en montages fantasmagoriques par le système de la communication agissant au nom du Système dans ce cas. Ils accélèrent cette dégradation de la raison, de l’esprit en général, de la politique qui en est le produit. Ils mettent en lumière, par eux-mêmes, les effets des réactions catastrophiques d’une raison ainsi dégradée suscitant des politiques à mesure, et laissant la place au plus bas des composant de l’activité psychique générale, qui est l’affectivité. (L’affectivité n’est pas sans valeur... Mais ce qu’il y a de réelle valeur en elle, lorsque cela est reconnu et identifié, fait que l’affectivisme ne l’est alors plus, que la raison qui ne serait alors pas subvertie mais transmutée par l’intuition haute qui lui donne noblesse, substance et inspiration sublime, prend le dessus. Ce n’est bien entendu pas le cas dans notre situation, mais absolument, complètement une complète inversion à cet égard.) Cette situation générale est appuyée sur l’idéologie maximaliste, absolue, nihiliste qui est la marque absolument totalitaire que le Système impose à toutes nos activités aujourd’hui ; l’idéologie pour elle-même, qui est l’extrême et le cul de sac à la fois d’une chose (l’idéologie), qui est dans ce cas une construction de l’affectivité pour faire accepter sous le couvert de la raison et d’un habillage d’une belle apparence logique ou morale, une politique absolument pervertie. Résumons : l’idéologie de l’affectivisme, ou la complète perversion de la politique par l’affectivité.

Les évènements, essentiellement depuis 2008 et la crise financière après l’épisode 9/11, ont effectivement joué ce rôle “considérable” dans la formation de l’affectivisme, notamment avec des caractères de vitesse, d’accumulation, de vélocité, d’incapacité complète à être pris sous contrôle et d’une tournure telle que des raisons déjà sous l’emprise de l’affectivisme sont totalement incapables d’en saisir la signification profonde, ni même la nécessité de tenter une telle recherche de compréhension. Il y a eu les évènements durant le “printemps arabe”, conduisant à un développement extraordinaire du terrorisme jusqu’à prendre des formes inusitées (Daesh) selon l’activisme complètement désordonné et déjà marqué par l’affectivisme des directions du bloc BAO ; il y a eu les caractères extraordinaires du point de vue de la communication et de ses effets sur la psychologie de la crise ukrainienne, conduisant à la nécessité de la construction de fausses réalités (narrative) dans une mesure jamais connue, jusqu’à une sorte d’hallucination construite et acceptée sans émettre le moindre doute sur la forme de ce processus, une sorte d’hallucination d’apparence rationnelle, mesurée, sinon même donneuse de leçons. Il y a eu également, particulièrement en 2015, les premières grandes migrations surtout perçues à partir du printemps de cette année ; ce phénomène est directement déclenchées par les activités bellicistes et déstructurantes du bloc BAO, et constituant une extraordinaire anticipation du phénomène eschatologique des migrations massives (GCM ou Grande Crise de la Migration) jusqu’alors annoncées comme étant liées, dans un délai beaucoup plus long d’une ou plusieurs décennies, à des évènements également eschatologiques d’ampleur cosmique comme le dérèglement climatique et la crise environnementale... Ces évènements, et notamment les derniers (les migrations et la GCM) avec leur énorme charge eschatologique, ont constitué et constituent plus que jamais une pression constante énorme qui n’a fait qu’accentuer dans ces psychologies déjà dévastées des directions politiques l’influence prépondérante de l’affectivisme.

USA-2016, ou l’affectivisme absolu comme une drogue

Enfin, il y a le dernier événement crisique en date, parfaitement inattendu, imprévu, à la fois structurellement et conjoncturellement, – notamment dans le chef de l’étrange candidat-impromptu, devenu “cocktail-Molotov humain”. USA-2016, qui est la crise de l’élection présidentielle aux USA où l’élection n’est que le détonateur de quelque chose de bien plus profond, a pris une ampleur phénoménale, sans précédent, qu’on ne pouvait prévoir ni mesurer, après être sorti de rien sinon de circonstances fortuites dont certaines pourraient être rocambolesques. Cet aspect insaisissable, dont un courant populaire s’est saisi pour poser une contestation antiSystème, a provoqué une réaction hystérique du Système, qui s’est répercutée sur ses employés, ceux que nous désignons comme les zombies-Système, dont l’intellect est complètement corrompu par l’affectivisme. Les attaques montées contre Trump, la campagne dirigée contre lui, sont indescriptibles du point de vue de la crédibilité politique, des méthodes de communication, des déformations et des inversions générales qui règnent. Il ne s’agit pas ici, ni de défendre, ni de plaindre Trump, mais au contraire d’observer que c’est bien le caractère étrange et impromptu de cette candidature et pourtant sa popularité extrême qui accrédite la thèse d’un Trump manipulé par ses partisans (“cocktail-Molotov humain” lancé contre le Système), qui exacerbe jusqu’à la fureur surhumaine les réactions du Système.

La puissance de cette réaction au niveau de la création d’un univers faussaire conduit à observer que l’affectivisme, ayant ainsi totalement corrompu les psychologies, agit comme une drogue qui infecte les psychologies et s’exprime essentiellement dans le champ postmoderne des “valeurs sociétales”, suscitant notamment une promotion hystérique des valeurs “sociétales” devenues le terrain d’élection du Système. Ce concept de drogue est bienvenu pour une Grande République qui en est infectée jusqu’à l’os, y compris et surtout dans le chef et dans le nez de ses élites-Système (industrie de l’entertainment, Wall Street, Washington D.C., etc.). Nous observions le 23 août 2016 :

« Mais nous avons noté qu’en plus de cette attitude “quasi-robotique”, il y a une attitude “quasi-hystérique” qui correspond à une psychologie absolument exacerbée. Cette pulsion est si puissante que, malgré certains engagements rationnels des médias eux-mêmes, tout le cède à cet affectivisme, comme le note Royes lorsqu’il remarque le comportement de MSNBC (“...but — despite promises to the contrary — [MSNBC] aired no such interviews with Republicans during the Democratic convention”). Il s’agit là d’une attitude d’un extraordinaire affectivisme, comme celui qu’Hillary Clinton a montré elle-même comme secrétaire d’État, d’autant plus exacerbé avec l’argument qu’il s’agit d’une personne du genre féminin. De ce point de vue, le facteur sociétal joue un rôle fondamental, au point qu’on peut dire que le seul véritable atout de Clinton est d’être une femme parce qu’ainsi son élection ferait avancer, peut-être et même certainement espère-t-on, le rêve postmoderniste d’égalitarisme absolu et de nivellement complet des principes au profit des “valeurs” convoqués pour ces grands événements symboliques, enfin de transformation de la nature des choses et du monde selon le diktat postmoderniste... Cette situation complète l’adhésion “quasi-robotique” en substantivant le fait postmoderne qui se manifeste essentiellement au niveau sociétal, et également quasi-hystérique pour la psychologie, l'hystérie agissant alors comme une drogue. »

Ainsi peut-on dire que l’installation de l’affectivisme au cœur de la psychologie, puis de la pensée de l’esprit dans le chef du Système, a atteint sa complète plénitude. Le territoire est totalement conquis et annexé. L’affectivisme règne sans aucun partage possible...

La psychologie étale sa pathologie affectiviste

Par rapport à 2012 où nous nous attachions pour la première fois à l’affectivisme en tant que déviance intellectuelle identifiée, les directions politiques n’ont cessé de régresser dans le domaine de la maîtrise de leur propre raison, en même temps que cette raison ne cessait de se dégrader, d’ailleurs à partir d’une position déjà affirmée de perversion (inversion) ; et ces directions n’ayant cessé de céder toujours plus à l’affectivisme jusqu’à perdre complètement toute capacité d’un jugement rationnel prenant en compte le processus de cause à effet, incapable d’isoler les causes profondes de tel ou tel événement, incapable de se libérer fût-ce un seul instant de l’empire total de la communication qui alimente l’affectivisme.

Le cas d’un personnage aussi totalement discrédité, ridiculisé, mis aussi bas que possible si l’on a un jugement sain disposant d’une psychologie forte, qu’un Tony Blair, exprimant comme il le fait (voir le 1er septembre 2015) son incompréhension devant l’apparition de divers phénomènes antiSystème, et semble-t-il incapable de concevoir la possibilité du fait de l’antiSystème, ce cas montre bien qu’un esprit touché par cette subversion de la raison, et sous l’empire d’une psychologie si affaiblie qu’elle est toute entière et sur la durée sous l’empire de l’affectivisme, et d’un affectivisme triomphant comme on le décrit. Il se manifeste par une sorte de handicap mental qui a tous les caractères d’une pathologie fatale pour l’intelligence du monde. Tout cela fait de la victime de la chose, – Tony Blair en l’occurrence, – un malade mental qui devrait être traité dans un établissement psychiatrique. (Cette suggestion est conditionnée par la réserve d’apprécier dans quelle mesure de tels établissements ne sont pas eux-mêmes, au point d’infection par le Système où nous nous trouvons, des pourvoyeurs de cette même pathologie, du fait des traitements souvent choisis.) Le fait que Tony Blair soit complètement pris au sérieux à cette occasion et même brandi comme référence dans les milieux dirigeants (voir le 4 septembre 2015) montre sans surprise qu’il n’est pas seul dans le cas décrit, et même qu’il y a foule dans cet hôpital psychiatrique, au point qu’on prendrait pour un malade mental celui qui n’y séjourne pas...

Cet état de pénétration de l’intellect par l’affectivisme, et l’abaissement de la raison à mesure, traduit bien entendu l’influence active et irrésistible du Système dans les directions politiques et les élites-Système. A cet égard, le constat que nous faisions en 2012 non seulement subsiste mais est énormément amplifié dans la mesure qu’on devine par les évènements qui se sont produits depuis. Cela signifie la disparition complète chez ces dirigeants-Système et élites-Système, d’une façon générale, du processus de la raison en état de complète subversion, avec notamment la disparition complète de ce qu’on nomme l’esprit critique : « Plus aucun régulateur n’existe pour empêcher le déferlement de l’[affectivisme] selon des termes et des orientations suscités par [ce même affectivisme] », écrivions-nous en 2012. Il faut également insister sur un facteur nouveau désormais courant, dont nous suggérions l’apparition en 2012, comme une des raisons du déferlement de l’affectivisme du point de vue de l’action du Système dans ce sens : « [I]l s’agit [dans le chef du Système] d’empêcher par tous les moyens la moindre occurrence où l’esprit du “sapiens”-serviteur peuplant les directions politiques et les “élites” qui les soutiennent pourrait se douter de cet état catastrophique du Système. »

Ce qui s’est passé depuis est que cet état catastrophique en constante aggravation du Système, marqué par le déferlement d’évènements catastrophiques, finit dans certains cas par susciter des réactions vitales chez certains, parmi les directions-Système, et l’on constate en effet l’apparition de cas de plus en plus nombreux (ceux que l’important Tony Blair ne comprend pas, – « I don’t get it... ») de ce qu’on doit désigner comme des antiSystème au sein du Système. Dans ce cas qui est de plus en fréquent à mesure de l’effet chez certains de ce qu’il y a d’insupportabilité dans l’affectivisme, la prolifération de l’affectivisme produit un résultat inverse à celui que l’on attend, ce qui marque effectivement notre entrée dans un désordre considérable caractérisant essentiellement la transformation de la dynamique de surpuissance du Système en dynamique d’autodestruction. Nous sommes, avec la succession de l’énorme affaire de la Grande Crise de la Migration, puis avec le cas de USA-2016, notamment avec la puissance eschatologique qu’on a évoquée dans ces deux cas, dans une très-grande proximité d’une sorte d’explosion de la poussée d’affectivisme vers des orientations et des conséquences impossibles à prévoir, où les psychologies épuisées et exacerbées peuvent produire des réactions complètement inattendues et absolument contre-productives pour l’affectivisme en tant qu’instrument du Système. (La promotion indirecte, par effets-boomerang, de la candidature Trump par le djihad-Système lancée contre lui est un exemple formidable de cette contre-productivité : Trump, qui n’est rien en lui-même au départ, n’aurait jamais existé tel qu’il est s’il n’y avait eu cette réaction hystérique du Système contre lui.)

Hypothèses sur la cause fondamentale

Bien entendu, on se doit de terminer notre démarche en envisageant l’appréciation hypothétique de la cause fondamentale de ce déchaînement catastrophique, déstructurant et dissolvant de la raison subvertie laissant la voie libre à l’affectivisme. (Le plus terrible dans ce processus étant similaire à la ruse habituelle des forces déstructurantes/dissolvantes, qui est de se faire passer pour l’inversion de ce qu’elles sont : le déchaînement de la raison-subvertie qui semble un supplément de rationalité équilibrée et vertueuse, constitue en vérité un supplément constant de subversion de la rationalité “laissant la voie libre à l’affectivisme”.)

Bien entendu, notre approche n’a pas changé, elle s’est même accentuée dans le champ de la métaphysique. On y retrouve les séquences bien connues du “déchaînement de la Matière” entraînant la formation du Système comme entité opérationnelle organisant la recherche de la déstructuration, de la dissolution et de l’entropisation (dd&e), – c’est-à-dire la primauté absolu du Mal « comme facteur dominant de notre contre-civilisation ». Comme nous l’avons souvent proposé, l’idée même de la subversion de la raison implique une action contre la psychologie qui constitue la voie naturelle de toute influence sur cette même raison ; c’est, à l’origine de la séquence, le “persiflage” du XVIIIème siècle ; c’est aujourd’hui tout ce qu’organise le système de la communication lorsqu’il est manipulé par le Système, et qui descend en droite ligne de cette opération de subversion du “persiflage”.

L’affectivisme est donc un produit direct qu’on dirait “naturel” de l’action du Système à partir du “déchaînement de la Matière” de la fin du XVIIIème siècle, et une évolution logique de toute l’activité déstructurante et dissolvante qu’on constate tout au long de la séquence ainsi évoquée. Le constat qui peut être fait avec les évènements courants, et notamment par rapport à 2012 et depuis, est celui, là aussi et toujours plus, de l’accélération du processus qui engendre de plus en plus de désordre, de plus en plus d’évènements incontrôlables, de plus en plus d’enchaînements imprévus et imprévisibles, tout cela qui soumet nos psychologies à des tensions et à des souffrances inouïes mais ne parvient à aucun moment, et de moins en moins, à des situations de rupture décisive qui impliqueraient une véritable “organisation du Mal” signalant la réussite complète du processus. Notre appréciation à ce point est bien qu’il s’agit du basculement de la situation générale organisée par le Système, de la surpuissance à l’autodestruction.

Le désordre est à diverses facettes, dont celle de l’“hyperdésordre” allant parfois jusqu’aux frontières de ce que nous nommons “chaos-nouveau”, témoignant toujours plus que cette « course folle, où la raison humaine qui était à l’origine faite pour recevoir la lumière de l’intuition haute est désormais précipitée dans les abysses de sa subversion et de sa dégradation, ne fait qu’accélérer la transmutation de la dynamique de surpuissance en dynamique d’autodestruction ». L’accélération des destructions diverses, l’éclatement des cohérences culturelles, la dispersion des politiques renvoyant à cet affectivisme omniprésent constituent des occurrences catastrophiques effrayantes mais n’en conduisent pas moins, selon cette logique surpuissance-autodestruction, à la mise en cause des structures mêmes édifiées par le Système pour conduire ses propres ambitions d’entropisation à leur terme.

(L’UE, touchée prioritairement par l’affectivisme, est l’une de ces structures, comme la globalisation elle-même, structure suprême chargée de conduire à son terme l’entropisation ; elles sont attaquées de toutes parts par leurs propres contradictions et leurs propres antagonismes. Comparez la popularité et la “bonne réputation” de l’“Europe“ et de la “globalisation” d’il y a 15 ans et celles d’aujourd’hui, comparez leur efficacité et leur maîtrise respectives, leur influence “constructive” dans le sens d’une “entropisation organisée” sur les diverses cultures, sur les esprits, etc. Le désordre que produisent aujourd’hui l’“Europe” et la “globalisation”, même si certains jugent qu’il s’agit d’une politique volontaire, – et qui est de toutes les façons une fatalité de l’action de ces entités, – est producteur de malaise, d’angoisse, de révolte, d’insoumission, d’insurrection qui interfèrent gravement sur le rangement du néant absolu de l’entropisation vers où voudrait nous conduire le Système.)

Comme nous en jugions déjà en 2012, nous sommes de plus en plus précipités, avec toutes les souffrances et les angoisses qui vont avec, dans ce Moment où la métahistorique a complètement remplacé l’histoire-Système laissée à l’étrange folie de l’affectivisme qui ne cesse d’aggraver sa condition, ses productions, ses effets, etc. Déjà, en 2012, nous laissions la conclusion au comte Joseph, avec une simple modification pour y faire entrer notre temps de tempête diluvienne qui est comme un miroir décisif de l’époque de la Révolution à laquelle il se référait dans cette observation : « …Sans doute, la Providence n’a pas besoin de punir dans le temps pour justifier ses voies ; mais, à [certaines époques,] elle se met à notre portée, et punit comme un tribunal humain. » Cette référence à “la Providence” devrait normalement susciter certains sarcasmes méprisants et grincements de dents décisifs comme marques du jugement de l’affectivisme, puisque le sentiment dominant reste que sapiens est toujours maître à bord et maître de son destin ; il est vrai qu’à considérer l’état du destin, on comprend qu’il y ait matière à sarcasme et à grincements de dents, à défaut d’arguments inspirés et d’assurances structurées....

Nous avions commencé avec BHL et nous terminons avec Joseph de Maistre... Tout est bien.

Note

(*) Nous employons donc le terme “affectivisme” alors que nous avions choisi d’abord le terme “affectivité” grâce à l’intervention d’un de nos lecteurs le 10 novembre 2014 concernant ce même texte du 11 juin 2012. Le 10 novembre 2014, nous publiions cette “Note de mise à jour” à laquelle il n’y a pas un mot à retrancher puisqu’elle dit tout sur cette mise au point : “Revenant très récemment, à propos d'un texte du 10 novembre 2014, sur ce texte ci-dessus du 11 mai 2012, un de nos lecteurs, monsieur Michel Donceel, a proposé fort justement (Voir le Forum de ce texte) le terme d’“affectivisme” plutôt que le terme d’“affectivité” que nous employions. Il a parfaitement raison, selon une perspective qui, à notre sens, mériterait un débat. Nous le remercions de sa suggestion, ainsi bien entendu que son amie de laquelle vient au premier chef cette proposition”.

Rien n’est responsabilité et tout est innocence pour Nietzsche (Humain, trop humain). Il reste la probité c’est-à-dire la rigueur et l’exigence vis-à-vis de soi-même. Quand Nietzsche dit qu’il n’y a pas de responsabilité des actes humains, en quel sens peut-on le comprendre ? En ce sens que : c’est le motif le plus fort en nous qui décide pour nous. Nous sommes agis par ce qui s’impose à nous en dernière instance : soit une force qui nous dépasse (ainsi la force de la peur qui nous fait fuir), soit une force qui nous emporte (ainsi la force de faire face conformément à l’idée que nous avons de nous-mêmes). Mais dans les deux cas, il n’y a pas de responsabilité à proprement parler.

Rien n’est responsabilité et tout est innocence pour Nietzsche (Humain, trop humain). Il reste la probité c’est-à-dire la rigueur et l’exigence vis-à-vis de soi-même. Quand Nietzsche dit qu’il n’y a pas de responsabilité des actes humains, en quel sens peut-on le comprendre ? En ce sens que : c’est le motif le plus fort en nous qui décide pour nous. Nous sommes agis par ce qui s’impose à nous en dernière instance : soit une force qui nous dépasse (ainsi la force de la peur qui nous fait fuir), soit une force qui nous emporte (ainsi la force de faire face conformément à l’idée que nous avons de nous-mêmes). Mais dans les deux cas, il n’y a pas de responsabilité à proprement parler.

Nietzsche tente de dépasser la question du choix entre l’infinité ou la finitude du monde. Il tente de la dépasser par un pari sur la joie et sur la jubilation. C’est en quelque sorte la finitude du monde corrigée par l’infinité des désirs et des volontés de puissance. La physique de Nietzsche est peut-être ainsi non pas une métaphysique – ce qui est l’hypothèse et la critique de Heidegger – mais une hyperphysique.

Nietzsche tente de dépasser la question du choix entre l’infinité ou la finitude du monde. Il tente de la dépasser par un pari sur la joie et sur la jubilation. C’est en quelque sorte la finitude du monde corrigée par l’infinité des désirs et des volontés de puissance. La physique de Nietzsche est peut-être ainsi non pas une métaphysique – ce qui est l’hypothèse et la critique de Heidegger – mais une hyperphysique.

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie.

Le bouquin devient un classique, sans que l’on ait compris pourquoi, au milieu de cette littérature du dix-huitième siècle décadent, si proche de nos marottes et de nos caprices de vieux. Le livre recycle le style journalistique venu d’Angleterre, comme toute la décadence française et même européenne, le matérialisme et la superficialité. A la même époque, dans un article passionnant (je l’ai étudié ailleurs), Jonathan Swift se demande par quoi on va remplacer le christianisme en Angleterre ; ou comment le bourgeois british aux affaires pourrait se nourrir d’enfants irlandais (en 1846 ce même bourgeois libéral le prendra au mot). C’est le même bourgeois libéral qui veut déclencher une guerre contre la Russie – pour protéger ses Indes ou la Turquie ottomane - durant tout le dix-neuvième siècle ! Car le gouvernement anglais obéit à sa presse, remarque Tocqueville dans ses Souvenirs. Surtout quand il s’agit de faire la guerre à la Russie. Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

Reprenons le scolaire et incompris passage sur les persans à Paris. Ils deviennent des célébrités exotiques et on les « reproduit ». On est dans une société de l’image, de la curiosité extatique momentanée, de la pensée jetable, de l’icône culturelle :

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Le terme de « déterritorialisation » nous vient des philosophes post-modernistes Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur trilogie « Capitalisme et schizophrénie » : Anti-Œdipe, Mille Plateaux, et Qu’est-ce que la philosophie ?. Il s'agit d'un phénomène qui conduit un territoire, un objet, à perdre son usage conventionnel ou premier. Ce phénomène s'accompagne d'un processus de reterritorialisation qui redonne un usage à l'espace, au territoire ou à l'objet. Pour les post-modernes, cela pouvait favoriser le détournement, par l'art, de l'objet ou du support.

Le terme de « déterritorialisation » nous vient des philosophes post-modernistes Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur trilogie « Capitalisme et schizophrénie » : Anti-Œdipe, Mille Plateaux, et Qu’est-ce que la philosophie ?. Il s'agit d'un phénomène qui conduit un territoire, un objet, à perdre son usage conventionnel ou premier. Ce phénomène s'accompagne d'un processus de reterritorialisation qui redonne un usage à l'espace, au territoire ou à l'objet. Pour les post-modernes, cela pouvait favoriser le détournement, par l'art, de l'objet ou du support. Guy Di Méo proposait en 1996 dans Les territoires du quotidien une définition qui pourrait apparaître comme dépassée et incomplète mais qui conserve pourtant une grande pertinence : « Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale, donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire. » Cette définition appuie encore ici notre développement : il y a territoire à partir du moment où il y a appropriation par un groupe humain. Les « quartiers sensibles » sont pleinement des territoires au sens du géographe, et Michel Lussault le démontre assez bien dans son ouvrage De la lutte des classes à la lutte des places. La City de Londres est également un territoire à part entière, même si on peut en avoir une représentation négative.

Guy Di Méo proposait en 1996 dans Les territoires du quotidien une définition qui pourrait apparaître comme dépassée et incomplète mais qui conserve pourtant une grande pertinence : « Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et politique (sociale, donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire. » Cette définition appuie encore ici notre développement : il y a territoire à partir du moment où il y a appropriation par un groupe humain. Les « quartiers sensibles » sont pleinement des territoires au sens du géographe, et Michel Lussault le démontre assez bien dans son ouvrage De la lutte des classes à la lutte des places. La City de Londres est également un territoire à part entière, même si on peut en avoir une représentation négative.

Si nous sommes déracinés, c'est d'abord en raison des techniques et des technologies en particulier les transports, le numérique et l'accroissement de la vitesse qui concerne l'ensemble de notre existence, de la vitesse de nos véhicules à la vitesse d'envoi d'un courriel. Une abondante littérature peut aller dans ce sens, on mentionnera évidemment pour la réflexion sur la vitesse à Vitesse et politique, essai de dromologie, publié en 1977 par le philosophe et urbaniste Paul Virilio. On songera aussi, même si plus ancien, à La France contre les Robots, de Georges Bernanos, que nous avions chroniqué ou évidemment au Système technicien de Jacques Ellul.

Si nous sommes déracinés, c'est d'abord en raison des techniques et des technologies en particulier les transports, le numérique et l'accroissement de la vitesse qui concerne l'ensemble de notre existence, de la vitesse de nos véhicules à la vitesse d'envoi d'un courriel. Une abondante littérature peut aller dans ce sens, on mentionnera évidemment pour la réflexion sur la vitesse à Vitesse et politique, essai de dromologie, publié en 1977 par le philosophe et urbaniste Paul Virilio. On songera aussi, même si plus ancien, à La France contre les Robots, de Georges Bernanos, que nous avions chroniqué ou évidemment au Système technicien de Jacques Ellul.

Profondément européen, il prôna l’alliance de la France avec l’Angleterre et l’Allemagne, anticipant le temps des empires.

Profondément européen, il prôna l’alliance de la France avec l’Angleterre et l’Allemagne, anticipant le temps des empires.

Despite his claim that the cultural crisis brought on by worldwide technological advancement could not be solved by a wholesale adoption of Eastern traditions such as Zen Buddhism, Martin Heidegger engaged in many conversations with… Japanese scholars throughout his philosophical career. His first and perhaps most significant encounter with the East took place as early as 1919, eight years before the publication of Being and Time. After having attended Heidegger’s 1918 lectures, one of his Japanese students, Tomonobu Imamichi, introduced Heidegger to the concept of “being in the world.” In The Book of Tea (1906), Tomonobu’s teacher, Okakura Kakuzo had used these words to describe an aspect of Zhuangzi’s spiritual vision.

Despite his claim that the cultural crisis brought on by worldwide technological advancement could not be solved by a wholesale adoption of Eastern traditions such as Zen Buddhism, Martin Heidegger engaged in many conversations with… Japanese scholars throughout his philosophical career. His first and perhaps most significant encounter with the East took place as early as 1919, eight years before the publication of Being and Time. After having attended Heidegger’s 1918 lectures, one of his Japanese students, Tomonobu Imamichi, introduced Heidegger to the concept of “being in the world.” In The Book of Tea (1906), Tomonobu’s teacher, Okakura Kakuzo had used these words to describe an aspect of Zhuangzi’s spiritual vision. The Book of Tea uses the tea ceremony to explore the wabi-sabi aesthetic experience cultivated in Japanese Zen arts and crafts. The early German translation of The Book of Tea uses the words das-in-der-Welt-sein, which, via Imamichi, found their way into the heart and soul of Heidegger’s 1927 magnum opus. Interestingly, Heidegger’s philosophical career not only begins under Japanese influence, it also ends with it. One of the essays in his last work On the Way to Language is “A Dialogue on Language” between “a Japanese and an inquirer” who remain significantly unnamed…

The Book of Tea uses the tea ceremony to explore the wabi-sabi aesthetic experience cultivated in Japanese Zen arts and crafts. The early German translation of The Book of Tea uses the words das-in-der-Welt-sein, which, via Imamichi, found their way into the heart and soul of Heidegger’s 1927 magnum opus. Interestingly, Heidegger’s philosophical career not only begins under Japanese influence, it also ends with it. One of the essays in his last work On the Way to Language is “A Dialogue on Language” between “a Japanese and an inquirer” who remain significantly unnamed… …The thinkers of the Kyoto School of Philosophy were in favor of the war and have been collectively referred to as the “philosophers of nothingness”. Some of them had a constructive vision of how the Buddhist understanding of the void could complement the techno-scientific thinking of the West in order to bring about a new global civilization. Key figures among them, such as Nishida Kitaro, were students of Heidegger as early as the 1920s, and like Heidegger they saw the world war as the means to bring about a global culture that would ground techno-scientific development in a spirituality transcending insular and traditional values.

…The thinkers of the Kyoto School of Philosophy were in favor of the war and have been collectively referred to as the “philosophers of nothingness”. Some of them had a constructive vision of how the Buddhist understanding of the void could complement the techno-scientific thinking of the West in order to bring about a new global civilization. Key figures among them, such as Nishida Kitaro, were students of Heidegger as early as the 1920s, and like Heidegger they saw the world war as the means to bring about a global culture that would ground techno-scientific development in a spirituality transcending insular and traditional values.

Dostoevsky asks us to suppose that we were able to arrive at a formulation of the laws of nature, including biological and psychological laws, so precise that we could calculate, in every case, what a man will do by knowing what is at that moment to his advantage – not as an individual – but as an organism that microcosmically expresses the survivalist egoism of Nature. A man who became aware of this calculation would spitefully do something else, anything else, just to prove that he was not “a piano key” or an “organ pedal” whose thoughts and passions could in principle be encompassed by a formula, tabulated, and predicted according to statistical probability. Dostoevsky equates the sum total of any comprehensive formula for the laws of nature, of the kind that physicists today are still searching for under the rubric of a theory of everything, with “an endlessly recurring zero” because it nullifies meaningful action.

Dostoevsky asks us to suppose that we were able to arrive at a formulation of the laws of nature, including biological and psychological laws, so precise that we could calculate, in every case, what a man will do by knowing what is at that moment to his advantage – not as an individual – but as an organism that microcosmically expresses the survivalist egoism of Nature. A man who became aware of this calculation would spitefully do something else, anything else, just to prove that he was not “a piano key” or an “organ pedal” whose thoughts and passions could in principle be encompassed by a formula, tabulated, and predicted according to statistical probability. Dostoevsky equates the sum total of any comprehensive formula for the laws of nature, of the kind that physicists today are still searching for under the rubric of a theory of everything, with “an endlessly recurring zero” because it nullifies meaningful action.

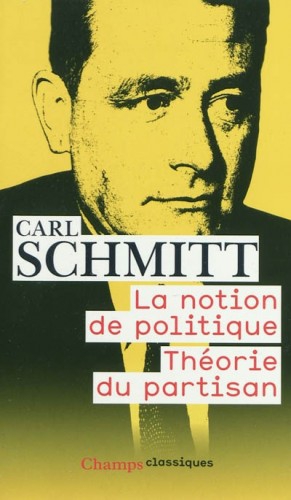

For this reason, in the words of Carl Schmitt, liberals have an undeveloped sense of the political, an inability to think of themselves as members of a political entity that was created with a clear sense of who can belong and who cannot belong in the community. Having a concept of the political presupposes a people with a strong sense of who can be part of their political community, who can be friends of the community and who cannot be because they pose a threat to the existence and the norms of the community.

For this reason, in the words of Carl Schmitt, liberals have an undeveloped sense of the political, an inability to think of themselves as members of a political entity that was created with a clear sense of who can belong and who cannot belong in the community. Having a concept of the political presupposes a people with a strong sense of who can be part of their political community, who can be friends of the community and who cannot be because they pose a threat to the existence and the norms of the community. Eventually, liberals came to believe that commerce would, in the words expressed by the Scottish thinker William Robertson in 1769, “wear off those prejudices which maintain distinction and animosity between nations.” By the nineteenth century liberals were not as persuaded by Hobbes’s view that the state of nature would continue permanently in the international relationships between nations. They replaced his pessimistic argument about human nature with a progressive optimism about how humans could be socialized to overcome their turbulent passions and aggressive instincts as they were softened through affluence and greater economic opportunities. With continuous improvements in the standard of living, technology and social organization, there would be no conflicts that could not be resolved through peaceful deliberation and political compromise.

Eventually, liberals came to believe that commerce would, in the words expressed by the Scottish thinker William Robertson in 1769, “wear off those prejudices which maintain distinction and animosity between nations.” By the nineteenth century liberals were not as persuaded by Hobbes’s view that the state of nature would continue permanently in the international relationships between nations. They replaced his pessimistic argument about human nature with a progressive optimism about how humans could be socialized to overcome their turbulent passions and aggressive instincts as they were softened through affluence and greater economic opportunities. With continuous improvements in the standard of living, technology and social organization, there would be no conflicts that could not be resolved through peaceful deliberation and political compromise. The negation of the political is necessarily implicit in the liberal notion that humans can be defined as individuals with natural rights. It is implicit in the liberal aspiration to create a world in which groups and nations interact through peaceful economic exchanges and consensual politics, and in which, accordingly, the enemy-friend distinction and the possibility of violence between groups is renounced. The negation of the political is implicit in the liberal notion of “humanity.” The goal of liberalism is to get rid of the political, to create societies in which humans see themselves as members of a human community dedicated to the pursuit of security, comfort and happiness. Therefore, we can argue with Schmitt that liberals have ceased to understand the political insomuch as liberal nations and liberal groups have renounced the friend-enemy distinction and the possibility of violence, under the assumption that human groups are not inherently dangerous to each other, but can be socialized gradually to become members of a friendly “humanity” which no longer values the honor of belonging to a group that affirms ethno-cultural existential differences. This is why Schmitt observes that liberal theorists lack a concept of the political, since the political presupposes a view of humans organized in groupings affirming themselves as “existentially different.”

The negation of the political is necessarily implicit in the liberal notion that humans can be defined as individuals with natural rights. It is implicit in the liberal aspiration to create a world in which groups and nations interact through peaceful economic exchanges and consensual politics, and in which, accordingly, the enemy-friend distinction and the possibility of violence between groups is renounced. The negation of the political is implicit in the liberal notion of “humanity.” The goal of liberalism is to get rid of the political, to create societies in which humans see themselves as members of a human community dedicated to the pursuit of security, comfort and happiness. Therefore, we can argue with Schmitt that liberals have ceased to understand the political insomuch as liberal nations and liberal groups have renounced the friend-enemy distinction and the possibility of violence, under the assumption that human groups are not inherently dangerous to each other, but can be socialized gradually to become members of a friendly “humanity” which no longer values the honor of belonging to a group that affirms ethno-cultural existential differences. This is why Schmitt observes that liberal theorists lack a concept of the political, since the political presupposes a view of humans organized in groupings affirming themselves as “existentially different.”

Il est parfois bon de parcourir les bibliothèques d’autrui. Ainsi, c’est en explorant une bibliothèque où le paganisme et les traditions d’Europe ont bonne place que je tombai par « hasard » sur une brochure du nom de Présence Païenne. Son auteur, Bruno Favrit, sans jouir (hélas) de la renommé d’un Jean Mabire ou d’un Christopher Gérard, n’est pas un inconnu et encore moins un débutant.

Il est parfois bon de parcourir les bibliothèques d’autrui. Ainsi, c’est en explorant une bibliothèque où le paganisme et les traditions d’Europe ont bonne place que je tombai par « hasard » sur une brochure du nom de Présence Païenne. Son auteur, Bruno Favrit, sans jouir (hélas) de la renommé d’un Jean Mabire ou d’un Christopher Gérard, n’est pas un inconnu et encore moins un débutant.

La politique est cette «

La politique est cette «  La relation privé - public, attribuée au « Julien Freund libéral », définit la frontière de la sphère privée au sein de la société, celle où l'individu est libre de ses choix, en tout cas par rapport à la collectivité. La position de cette frontière peut certes fluctuer selon les lieux et les époques, mais de même que pour le principe de puissance, il est impossible de s'en débarrasser. Même dans les régimes totalitaires, il existe toujours quelques activités et relations qui échappent au contrôle de l’État. Sous cet angle, l'histoire de l'Occident semble animée par une aspiration permanente à étendre cette sphère privée, alors que le totalitarisme est un effort pour effacer la distinction entre privé et public. Cette dialectique entre sphère privée et publique est vitale, car c'est elle qui est source de la vie et du dynamisme de la société: ce ne sont pas les institutions encadrant le génie et l'activité individuelles qui produisent les innovations, mais à l'inverse, sans ce cadre, les initiatives individuelles ne pourraient s'épanouir et bénéficier à l'ensemble de la société.

La relation privé - public, attribuée au « Julien Freund libéral », définit la frontière de la sphère privée au sein de la société, celle où l'individu est libre de ses choix, en tout cas par rapport à la collectivité. La position de cette frontière peut certes fluctuer selon les lieux et les époques, mais de même que pour le principe de puissance, il est impossible de s'en débarrasser. Même dans les régimes totalitaires, il existe toujours quelques activités et relations qui échappent au contrôle de l’État. Sous cet angle, l'histoire de l'Occident semble animée par une aspiration permanente à étendre cette sphère privée, alors que le totalitarisme est un effort pour effacer la distinction entre privé et public. Cette dialectique entre sphère privée et publique est vitale, car c'est elle qui est source de la vie et du dynamisme de la société: ce ne sont pas les institutions encadrant le génie et l'activité individuelles qui produisent les innovations, mais à l'inverse, sans ce cadre, les initiatives individuelles ne pourraient s'épanouir et bénéficier à l'ensemble de la société. Q:

Q:

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw steun hard nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13 (Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Doneer Café Weltschmerz, we hebben uw steun hard nodig! NL23 TRIO 0390 4379 13 (Disclaimer: Wij betalen over uw gift in Nederland belasting)

Gagnée par l’ivresse de cette hybris puritaine qui s’étend à des domaines politiques, esthétiques ou métaphysique où elle n’a que faire, cette morale débordante, cette griserie narcissique du Bien abstrait, envahit et subjugue les consciences et les entendements humains au point de les aveugler sur le beau et sur le vrai qui, par essence, ne sont jamais acquis mais toujours à conquérir et appartiennent tout autant aux réalités sensibles, au frémissement de l’immanence, qu’aux réalités intelligibles.

Gagnée par l’ivresse de cette hybris puritaine qui s’étend à des domaines politiques, esthétiques ou métaphysique où elle n’a que faire, cette morale débordante, cette griserie narcissique du Bien abstrait, envahit et subjugue les consciences et les entendements humains au point de les aveugler sur le beau et sur le vrai qui, par essence, ne sont jamais acquis mais toujours à conquérir et appartiennent tout autant aux réalités sensibles, au frémissement de l’immanence, qu’aux réalités intelligibles.

Baroness Thatcher’s view of humanity as a sum of particles and atoms is in stark contrast with the sense of social solidarity expressed by the Chinese nurse attending a child pulled from the ruins of a school, after the 2008 Sichuan earthquake. While being interviewed by an American chain she was asked: - And what is your name? - My name is China.

Baroness Thatcher’s view of humanity as a sum of particles and atoms is in stark contrast with the sense of social solidarity expressed by the Chinese nurse attending a child pulled from the ruins of a school, after the 2008 Sichuan earthquake. While being interviewed by an American chain she was asked: - And what is your name? - My name is China. Sismondi is often listed as the first socialist philosopher, because he discerned the surplus value (mieux value) of salaried labour, because he spoke about class struggle and requested state intervention to protect workers, because he proposed a minimum wage, job security and workers protection through sickness and old age, and still other social measures. All of them are today part of a socialist platform, but he addressed even more modern concerns, like the way to fairly distribute the progress on science and technology, which tends to harm employment and job security and exclusively favours capital owners.

Sismondi is often listed as the first socialist philosopher, because he discerned the surplus value (mieux value) of salaried labour, because he spoke about class struggle and requested state intervention to protect workers, because he proposed a minimum wage, job security and workers protection through sickness and old age, and still other social measures. All of them are today part of a socialist platform, but he addressed even more modern concerns, like the way to fairly distribute the progress on science and technology, which tends to harm employment and job security and exclusively favours capital owners. As all the historicists, Sismondi objects that once applied to the real economy the Anglo-Saxon theories cause economic distortions and tend to concentrate wealth on an elite, at the expense of the rest of society. As them, he believes the social and economic cost of such unbalance to be immense, because its inherent unfairness causes contagious crisis that disrupts and sets back economic growth at both, national and international level. They all agree in the paramount importance of a closer balance in incomes, because as Sismondi said “ The salary given to a worker has the same effect as the seed entrusted to soil”

As all the historicists, Sismondi objects that once applied to the real economy the Anglo-Saxon theories cause economic distortions and tend to concentrate wealth on an elite, at the expense of the rest of society. As them, he believes the social and economic cost of such unbalance to be immense, because its inherent unfairness causes contagious crisis that disrupts and sets back economic growth at both, national and international level. They all agree in the paramount importance of a closer balance in incomes, because as Sismondi said “ The salary given to a worker has the same effect as the seed entrusted to soil”

Myth is, in traditional cultures, a great antithesis as well, where, as it was shown in the capital work of J. J. Bachofen, Mother Right: An Investigation of the Religious and Juridical Character of Matriarchy in the Ancient World, the two major and irreconcilable principles are confronted: uranic and htonic, patriarchal and matriarchal, and this is projected to all second modalities of state and social order through to the arts and culture.

Myth is, in traditional cultures, a great antithesis as well, where, as it was shown in the capital work of J. J. Bachofen, Mother Right: An Investigation of the Religious and Juridical Character of Matriarchy in the Ancient World, the two major and irreconcilable principles are confronted: uranic and htonic, patriarchal and matriarchal, and this is projected to all second modalities of state and social order through to the arts and culture.

Jan Marejko est mort. Je l’ai appris par un mail d’un ami suisse qui avait reçu le mail d’un ami allemand. Lequel Allemand le tenait d’un prêtre genevois qui avait été son dernier confident.

Jan Marejko est mort. Je l’ai appris par un mail d’un ami suisse qui avait reçu le mail d’un ami allemand. Lequel Allemand le tenait d’un prêtre genevois qui avait été son dernier confident. Je connaissais Jan Marejko depuis l’époque de mes études. Il était l’un des mentors avec qui je correspondais dans ma solitude. Lui, Robert Hainard, Alexandre Zinoviev ou Eric Werner étaient des poches d’oxygène dans la mare de conformisme qu’était le monde universitaire où je barbotais. J’ai fini du reste par en sortir, sans bruit, vomi par un milieu qui me rejetait (et me débectait) organiquement.

Je connaissais Jan Marejko depuis l’époque de mes études. Il était l’un des mentors avec qui je correspondais dans ma solitude. Lui, Robert Hainard, Alexandre Zinoviev ou Eric Werner étaient des poches d’oxygène dans la mare de conformisme qu’était le monde universitaire où je barbotais. J’ai fini du reste par en sortir, sans bruit, vomi par un milieu qui me rejetait (et me débectait) organiquement. Ils se sont trompés lourdement. Ils se croyaient veilleurs de la cité, ils se sont découverts parias. La carrière d’Eric Werner a été entravée et bridée de toutes les façons. Celle de Jan Marejko a été avortée avant même d’avoir commencé. Son dossier de candidature à un poste d’enseignement lui fut retourné avant même que quiconque ait eu le temps matériel de le lire. Cela ne se passait pas à Pyongyang, mais près de chez vous. Il ne s’en est jamais remis. Pendant le reste de sa vie, ce grand métaphysicien, disciple des grands penseurs de la liberté qu’étaient Aron ou Hannah Arendt, a dû voir défiler aux postes pour lesquels il était fait des pions qui ne lui arrivaient pas à la cheville et gagner sa vie comme journaliste.

Ils se sont trompés lourdement. Ils se croyaient veilleurs de la cité, ils se sont découverts parias. La carrière d’Eric Werner a été entravée et bridée de toutes les façons. Celle de Jan Marejko a été avortée avant même d’avoir commencé. Son dossier de candidature à un poste d’enseignement lui fut retourné avant même que quiconque ait eu le temps matériel de le lire. Cela ne se passait pas à Pyongyang, mais près de chez vous. Il ne s’en est jamais remis. Pendant le reste de sa vie, ce grand métaphysicien, disciple des grands penseurs de la liberté qu’étaient Aron ou Hannah Arendt, a dû voir défiler aux postes pour lesquels il était fait des pions qui ne lui arrivaient pas à la cheville et gagner sa vie comme journaliste.

Fonctionnaire à la CEE vers la fin de sa vie, choix qui releva chez lui d’un nihiliste apostolat, Kojève s’est efforcé de comprendre pourquoi nous allions vivre des temps ennuyeux. Voici comment il définit la Fin de l’Histoire dans ses notes sur Hegel, écrites en 1946.

Fonctionnaire à la CEE vers la fin de sa vie, choix qui releva chez lui d’un nihiliste apostolat, Kojève s’est efforcé de comprendre pourquoi nous allions vivre des temps ennuyeux. Voici comment il définit la Fin de l’Histoire dans ses notes sur Hegel, écrites en 1946. En observant ce qui se passait autour de moi et en réfléchissant à ce qui s’est passé dans le monde après la bataille d’Iéna, j’ai compris que Hegel avait raison de voir en celle-ci la fin de l’Histoire proprement dite. Dans et par cette bataille, l’avant-garde de l’humanité a virtuellement atteint le terme et le but, c’est-à-dire la fin de l’évolution historique de l’Homme. Ce qui s’est produit depuis ne fut qu’une extension dans l’espace de la puissance révolutionnaire universelle actualisée en France par Robespierre-Napoléon.

En observant ce qui se passait autour de moi et en réfléchissant à ce qui s’est passé dans le monde après la bataille d’Iéna, j’ai compris que Hegel avait raison de voir en celle-ci la fin de l’Histoire proprement dite. Dans et par cette bataille, l’avant-garde de l’humanité a virtuellement atteint le terme et le but, c’est-à-dire la fin de l’évolution historique de l’Homme. Ce qui s’est produit depuis ne fut qu’une extension dans l’espace de la puissance révolutionnaire universelle actualisée en France par Robespierre-Napoléon.

Sloterdijk verbindt dit hiaat ook concrete historische gebeurtenissen vast. Zo heeft in de Franse Revolutie, met haar voorlopige hoogtepunt in de executie van koning Lodewijk XVI op 21 januari 1793, de breuk met alles wat geweest is zijn definitieve manifestatie gevonden.

Sloterdijk verbindt dit hiaat ook concrete historische gebeurtenissen vast. Zo heeft in de Franse Revolutie, met haar voorlopige hoogtepunt in de executie van koning Lodewijk XVI op 21 januari 1793, de breuk met alles wat geweest is zijn definitieve manifestatie gevonden.