La déconstruction du déconstructeur

Ex: http://www.dedefensa.org

31 décembre 2017 – Nous avons consacré hier 30 décembre 2017 un F&C à partir d’un texte de James Edward Kunstler sur la situation crisique extraordinaire où est emportée l’Amérique. Kunstler parle d’une situation d’“irréalité” (terme qui rencontre certains de nos concepts) et cite deux “opérationnalisation de [cette] irréalité” qui, à notre avis, se complètent pour donner toute sa puissance à l’épisode crisique fondamental et décisif actuel aux USA. Nous nous attachons ici à l'explication de la deuxième “opérationnalisation de l’irréalité”, celle qui a est développée par le progressisme-sociétal. Nous citons le passage décrivant cet évènement

« ... La seconde est ainsi synthétisée par Kunstler, à propos des différentes facettes du progressisme-sociétal tel qu’il s’est développé à une vitesse extraordinaire depuis 2014-2015 et essentiellement à l’occasion de la campagne puis de l’élection de Donald Trump :

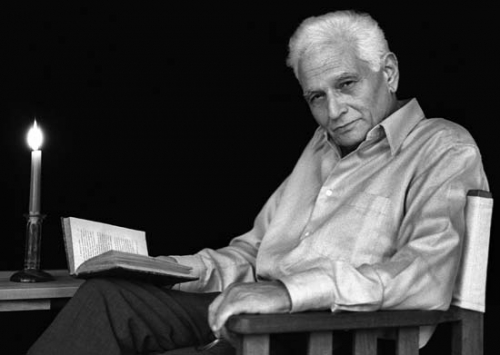

» “ L’idée nouvelle et fausse que quelque chose étiqueté ‘discours de hain’ – étiqueté par qui ? –équivaut à la violence qu’il décrit flottait autour des établissements d’enseignement des cycles supérieurs en un nuage toxique d'hystérie intellectuelle concocté dans le laboratoire de la philosophie dite “post-structuraliste”, où gisaient des parties des corps de Michel Foucault, Jacques Derrida, Judith Butler et Gilles Deleuze, qui seraient surmonté d’un cerveau fait d’un tiers de Thomas Hobbes, d'un tiers de Saul Alinsky et d'un tiers de Tupac Shakur, le tout donnant un parfait Frankenstein accouchant d’une monstrueuse pensée... ”

» Ce passage est d’une extrême importance pour nous, dans la mesure essentiellement où Kunstler mentionne quelques noms de “déconstructivistes” dont la pensée pèse sur notre époque, – non pour l’aider à reconstruire quelque chose sur ce qui aurait été détruit mais pour la pousser, pour l’entraîner, pour l’emprisonner dans une irrésistible pulsion de destruction, quel que soit l’objet à détruire. (“Destruction” plutôt que “mort” parce que ces déconstructivistes pensent finalement que la destruction n’est pas la mort, – et c’est en cela que cette pensée est singulièrement diabolique.)... »

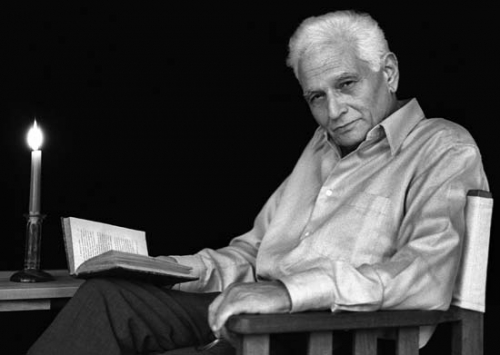

L’on voit l’importance déterminante que Kunstler attribue à un courant philosophique bien connu, celui que l’on connaît sous divers noms dont celui de “déconstruction”. Le nom de Jacques Derrida y figure en bonne place et il nous a semblé ainsi particulièrement opportun de revenir sur un texte F&C (du 27 avril 2015), sur une intervention de Derrida particulièrement révélatrice à notre sens, et en en orientant notre commentaire vers une hypothèse offrant une explication de l’évolution de la politique mondiale avec l’intervention catastrophique de la politiqueSystème conçue d’une façon complètement incontestable comme un phénomène imposé par le Système, lui-même opérationnalisation du “déchaînement de la Matière” ; et, depuis, cet ensemble complété d’une façon encore plus significative par l’accélération extraordinaire du phénomène de dissolution du progressisme-sociétal, avec la grande crise de l’américanisme et du pouvoir de Washington D.C. ouverte à l’été 2015 et qui ne cesse pas de s’aggraver.

L’on voit l’importance déterminante que Kunstler attribue à un courant philosophique bien connu, celui que l’on connaît sous divers noms dont celui de “déconstruction”. Le nom de Jacques Derrida y figure en bonne place et il nous a semblé ainsi particulièrement opportun de revenir sur un texte F&C (du 27 avril 2015), sur une intervention de Derrida particulièrement révélatrice à notre sens, et en en orientant notre commentaire vers une hypothèse offrant une explication de l’évolution de la politique mondiale avec l’intervention catastrophique de la politiqueSystème conçue d’une façon complètement incontestable comme un phénomène imposé par le Système, lui-même opérationnalisation du “déchaînement de la Matière” ; et, depuis, cet ensemble complété d’une façon encore plus significative par l’accélération extraordinaire du phénomène de dissolution du progressisme-sociétal, avec la grande crise de l’américanisme et du pouvoir de Washington D.C. ouverte à l’été 2015 et qui ne cesse pas de s’aggraver.

La “confession” involontaire, ou semi-involontaire du philosophe Derrida, à partir de sa propre expérience d’écrivain et de penseur de la déconstruction, nous suggère une hypothèse opérationnelle et contradictoire implique selon laquelle la déconstruction produite par le déconstructeur alimente la déconstruction de ce même déconstructeur. D’une certaine façon, cette observation n’est nullement contradictoire avec nos conceptions générales car l’on retrouve dans ce cas de “la déconstruction produite par le déconstructeur [alimentant] la déconstruction du déconstructeur” rien de moins qu’une variante de la formule surpuissance-autodestruction. On comprend, au travers des liens de Derrida avec l’évolution de la pensée progressiste-sociétale et de la psychologie de l’américanisme, le lien extrêmement fort et révélateur que nous offre cet incident (la “confession” de Derrida) avec la situation présente.

Le texte du 27 avril 2015 repris ci-dessous a été évidemment relu et modifié en fonction des plus récents événements de ces deux dernières années. Néanmoins, pour l’essentiel, il nous paraît être tout à fait pertinent.

Terreur de Jacques Derrida

27 avril 2015 (relu et actualisé au 31 décembre 2017) – La genèse de ce texte est chronologiquement complexe à établir. Qu’il nous suffise de dire qu’un proche, qui suivait nos travaux concernant notamment le processus-Système de “néantisation” sous la formule dd&e (déstructuration-dissolution-entropisation), nous signala la présence sur YuTube d’une intervention du philosophe “déconstructeur” Jacques Derrida, sous doute datant de 2002, sous le titre (anglais) de Derrida’s Terror. C’est sur ce document que nous appuyons notre texte qui développe une hypothèse ambitieuse.

(Nous sollicitons ici le terme “néantisation” pour désigner en une forme plus définitive le processus dd&e, et bien qu’on puisse arguer que “néantisation” pourrait équivaloir à “entropisation” ; mais le premier néologisme [de Heidegger], d’origine philosophique et métaphysique, semble apte à embrasser la processus général dd&e, plus que le terme “entropisation”, de facture fortement scientifique, et de plus qui fait partie de la formule [dd&e], donc dans une position qu’on pourrait juger inopportunément “juge et partie”. Une hypothèse serait que, dans notre esprit, “entropisation” constituât l’opérationnalisation de la “néantisation” tandis que la “néantisation” engloberait l’ensemble du processus dd&e. C’est à voir et l’on verra. En attendant, on notera ce que Gorge Steiner dit, dans Grammaires de la création [NRF essais/Gallimard, 2001], du terme “néantisation” : « Mais c’est Heidegger qui va le plus loin dans le repliement des contours du langage ordinaire et de la syntaxe rationnelle. Dans le contexte historique qui est déterminant pour cette étude, à l’époque de la longue éclipse des espoirs humains et de la dislocation du temps futur, Heidegger fait du “néant” un verbe : Nichten, “néantir”. Le néologisme va beaucoup plus loin que vernichten, qui signifie “détruire”, “anéantir”. Il laisse pressentir comme à travers un voile, – la notion d’“ombre” est ici cruciale, – l’anéantissement de ce qui existe. »)

Le document Derrida’s Terror, mis sur YuTube le 24 novembre 2008 par un incertain Xenosophia, est manifestement une interview faite par un (des) intervieweur(s) de langue anglaise, ou anglo-américaine sans nul doute (Derrida, décédé en 2004, enseignait régulièrement aux USA, comme on va le voir évidemment). La présentation écrite est en anglais, il y a des sous-titres anglais et, à un moment, Derrida dit une phrase en anglais alors que le reste de son intervention est en français. D’après les indications que nous avons recueillies, il s’agirait d’un document réalisé par deux des anciennes élèves de Derrida, de Kirby Dick & Amy Ziering Kofman (voir ce lien). Le texte de présentation dit ceci (le souligné en caractère gras est de nous : il marque combien l’acte de la déconstruction est irrémédiablement un acte d’une extraordinaire agressivité parce qu’il est une attaque impitoyable contre tout ce qui est, activement ou potentiellement, et même relativement, ordre, harmonie et équilibre) : « Jacques Derrida speaks about the aggressivity that is inevitable in the act of deconstruction, and the fear and anxiety that he experiences as he finds himself “aggressing” other texts, persons, or institutions. » Il y avait 5.591 visions le 25 avril 2015 alors qu’il y en avait eu 1.285 lorsque nous le visionnâmes pour la première fois, le 12 août 2012. Nous l’avons consulté à nouveau, près de deux ans et demi plus tard, et nous enregistrons 6.809 visions. La durée de l’interview est de 3 minutes 48 secondes. Voici sa transcription (Nous avons mis quelques mots en gras, pour souligner ceux qui sont les plus importants pour notre propos ; le mot “i-na-dmi-ssible” “tronçonné” en tirets retranscrit l’intonation de martèlement que Derrida déclame...)

Derrida’s Terror

« …Chaque fois que j’écris quelque chose … Que j’avance dans des espaces où je ne m’étais pas aventuré, ce qui implique des actes qui peuvent sembler agressifs à l’égard de penseurs, ou de collègues… C’est déjà arrivé… Je ne suis pas “polémiqueur” [sic] mais il est vrai que les gestes de type déconstructif ont souvent l’apparence de gestes qui vont déstabiliser, ou angoisser les autres, ou même blesser les autres quelquefois…

» Alors, chaque fois que j’ai fait ce geste là, il y a y eu des moments de peur… Pas au moment où j’écris, parce qu’au moment où j’écris, il y a une espèce de nécessité, une espèce de force, plus forte que moi, qui fait que ce que je dois écrire, je l’écris, quelles que soient les conséquences … Je n’ai jamais renoncé à écrire quoi que ce soit parce que les conséquences me faisaient peur. Rien ne m’intimide quand j’écris. Je dis ce que je pense qui doit être dit. Bon…

» Cela dit, quand je n’écris pas, quand je ne suis pas en train d’écrire, et à un moment très particulier qui est le moment où je m’endors… When I have a nap and I fall asleep … A ce moment-là, dans un demi-sommeil, je suis effrayé par ce que je suis en train de faire, et je me dis “mais tu es fou, tu es fou d’écrire ça, tu es fou de t’attaquer à ça, tu es fou de critiquer telle ou telle personne, tu es fou de contester telle ou telle autorité, que ce soit une autorité textuelle, une autorité institutionnelle, une autorité personnelle”... Et il y a une sorte de panique, dans un subconscient, comme ça, une sorte de panique, comme si … comme si, à quoi est-ce que je peux comparer ça ? Imaginez un enfant qui fait une chose honteuse, il a fait une chose honteuse, bon… Il y a les rêves d’enfant de Freud, où l’enfant se promène nu, vous savez les rêves où l’on se promène tout nu, et puis l’on est effrayé parce que tout le monde voit que vous êtes nu … Bon… Dans ce demi-sommeil, j’ai l’impression que j’ai fait une chose criminelle, honteuse, inavouable, quelque chose que je n’aurais jamais dû faire… Et quelqu’un est en train de me dire : “Mais tu es fou de faire ça !” … Et c’est l’évidence même, je le crois dans mon demi-sommeil, je le crois… Et donc, l’ordre qui est évident dans cela, c’est “Arrête tout, retire ça, brûle tes papiers… Ce que tu viens de faire est i-na-dmi-ssible !” Mais dès que je me réveille, c’est fini.

» Ca veut dire que… Je l’interprète comme ça, ça veut dire que quand je suis éveillé, conscient, au travail, etc., je suis d’une certaine manière plus inconscient que dans un demi-sommeil… Dans un demi-sommeil, je, je… il y a une certaine vigilance qui me dit la vérité, à savoir que ce que je fais c’est très grave, d’une certaine manière … Mais quand je suis éveillé et au travail, cette vigilance-là est en sommeil. Elle n’est pas la plus forte, et donc je fais ce qui doit être fait… »

Il faut regarder et écouter Derrida, l’esprit dégagé au moins pour cet instant de tout parti pris, voire même de ses propres positions fondamentales, le regarder et l’écouter disons d’humain à humain. Il dit une vérité profonde de son être, de lui-même, qui le tourmente horriblement et dont on sent qu’il ne parviendra jamais à la maîtriser (il mourra deux années après cette intervention), comme s’il en était prisonnier ; et cela, n’est-ce pas, dont on devine qu’il le sait, ou qu’il le devine “comme semi-inconsciemment”, comme lorsqu’il est dans cet état de demi-sommeil qu’il mentionne, où il juge qu’alors une vigilance fondamentale contre des forces extérieures maléfiques reprend sa place et qu’il entend la condamnation de ses écrits comme une vérité qui le remplit de honte.

(En quelque sorte, c’est quand il est conscient, c’est quand il est “libre” qu’il est prisonnier, car alors le venin des idées idéologisées reprend le dessus.)

Il est difficile de ne pas ressentir le sentiment d’une grande compassion, presque un élan de solidarité pour ce qu’il nous dit de la tragédie humaine, et comme nous-mêmes à sa place, nécessairement, nous l’aurions expérimenté dans son intensité quoique chacun à sa manière et selon l’orientation de son esprit. La tragédie intérieure de cet homme se trouve dans cette interrogation : comment surmonter une telle contradiction ? Entre cette “vigilance” qui lui “dit la vérité”, savoir que ce qu’il fait est “i-na-dmi-ssible” et devrait être brûlé, et lui-même, écrivant contre cette vigilance qu’il a écartée, estimant qu’il “fait ce qui doit être fait” ? Entre ceci qui est sa “vigilance” lui disant que ce qu’il fait est “i-na-dmi-ssible” et cela qui lui dit “ce qui doit être fait” qui est ce que sa “vigilance” dénonce ?... Il faut que l’enjeu soit, pour cet esprit, – mais aussi pour la théorie qu’il représente et l’influence qu’eut et qu’a cette théorie, – d’une importance vitale et, surtout, imposé par une force irrésistible et d’une surpuissance exceptionnelle.

(Il faut insister là-dessus, dans ce moment de vérité : Derrida s’explique à lui-même de ses actes comme s’il existait effectivement quelque chose d’extérieur à lui, qui le guide et le force, et la contraint...)

Maintenant, laissons de côté l’aspect humain pour lequel nous disons notre plus grand respect, et venons-en à l’aspect disons plus social et symbolique de définition de la philosophie que représentent Derrida et quelques-uns des philosophes de la même école que lui et qui connurent la même aventure disons pédagogique. Derrida le dit lui-même, – le “geste de type déconstructif” définit le mouvement philosophique qui se développe à partir des références du structuralisme et du poststructuralisme ; on pourrait donc désigner ce mouvement comme celui de “la déconstruction” alors que nous serions conduit, pour notre part, à voir dans ce même mot, en partie l’équivalent de notre “déstructuration-dissolution”. Derrida exprime sa “peur” à propos de l’activation, dont il est lui-même l’ordonnateur, des “gestes de type déconstructif”. Il ne peut prétendre parler, disons comme pourrait le faire un isolé, un non-conformiste, un “poète maudit” ou un philosophe rebelle, un homme dressé contre les conventions et l’ordre établi (effectivement, des positions qui plaisent tant aux “intellectuels” qui se jugent nécessairement “en avance”, là où l’on peut se sentir isolé, angoissé, exposé à la vindicte du conformisme, etc., puisqu’effectivement “en avance” sur tout cela). Bien au contraire. Derrida fut, en son temps, avec ses confrères du post-structuralisme, un véritable maître, et reconnu et encensé comme tel, de la future pensée dominante en train de s’élaborer, – mais nous devrions dire plutôt “psychologie dominante”, car peu nous importe le contenu extraordinairement complexe jusqu’à la micro-conceptualisation, de cette “pensée”. Pour nous, cette “future psychologie dominante” fut absolument la matrice implacable de la “pensée dominante” (pour le coup, le terme “pensée” a sa place), là où cela comptait, comme elle l’est absolument aujourd’hui de la déferlante progressiste-sociétale perçue comme une dynamique de la pensée dont le cours déconstructurationniste est tracé et absolument inarrêtable.

Le livre French Theory, de François Cusset (La Découverte, 2003), nous instruit à propos du formidable succès de ces philosophes français aux USA dans les années 1970. Le “quatrième de couverture” nous suffit à cet égard pour avoir une idée du cheminement de l'influence de cette French Theory, et parce que c’est de psychologie et non de pensée que nous parlons, – et cette psychologie étant parfaitement celle de la “déconstruction”, ou “déstructuration-dissolution”, – ou, si l’on veut employer un néologisme d’une famille de grand style qu’on a déjà suggérée, la “déconstructuration”...

« Sait-on que la science-fiction américaine, du roman “cyberpunk” à la saga “Matrix”, se nourrit largement de Jean Baudrillard ? Que Gilles Deleuze et Félix Guattari inspirent aux États-Unis les pionniers de l’internet et de la musique électronique ? Que Michel Foucault y est une référence majeure des luttes communautaires tandis que Jacques Derrida est une star sans égale dans l’université ? [...] C’est cette histoire, mal connue, de la ‘French Theory’ que François Cusset retrace ici. Il retrace le succès de cette étrange ‘théorie française’, – la déconstruction, le biopouvoir, les micropolitiques ou la simulation [le simulacre], – jusque dans les tréfonds de la sous-culture américaine. Il restitue l’atmosphère particulière des années 1970 et raconte la formidable aventure américaine, et bientôt mondiale, d’intellectuels français marginalisés dans l’Hexagone ...»

Que voilà donc des flons-flons triomphants (où, tout de même, Baudrillard est mis dans le même sac que Foucault, Deleuze, Derrida & Cie, ce qui est pousser le bouchon un peu loin) ... Ils ont l’avantage, ces flons-flons, de nous confirmer contrairement à ce qu'il prétend nous dire, que ces “intellectuels français” ne furent jamais vraiment marginalisés “dans l’Hexagone”... Finalement, c’est cette marginalisation qui a manqué à Derrida et ce manque fait comprendre les arcanes de son drame, parce qu'il s'agit d'une époque où la célébrité fait de vous une victime désignée et vulnérable d’un système maléfique d’une puissance inoiuïe.

Ainsi revenons-nous au drame de Derrida que restituent les quelques minutes de confidences qu’on a écoutées. Ayant écarté les occurrences sociales et autres qui figurent au début des confidences, nous revenons au plus profond du secret de l’être, pour considérer enfin ce qu’il nous dit en vérité, selon notre interprétation. Dans ces moments de semi-conscience que lui-même (Derrida) qualifie de la plus grande “vigilance”, c’est-à-dire de la lucidité qui dit “la vérité” en écartant l’espèce d’opium de la pure spéculation intellectuelle, l’esprit qui fait “ce qui doit être fait” est confronté à ce jugement terrible : « Ce que tu viens de faire est i-na-dmi-ssible »... Non pas “selon ta fonction, ta position sociale, ton respect de la hiérarchie”, mais parce qu’il s’agit de quelque chose d’“i-na-dmi-ssible” en soi, – et cela ne peut être alors que le fait de céder à la tentation épouvantable, de succomber à l’influence du Mal, d’accepter le simulacre qu’il impose.

Ainsi revenons-nous au drame de Derrida que restituent les quelques minutes de confidences qu’on a écoutées. Ayant écarté les occurrences sociales et autres qui figurent au début des confidences, nous revenons au plus profond du secret de l’être, pour considérer enfin ce qu’il nous dit en vérité, selon notre interprétation. Dans ces moments de semi-conscience que lui-même (Derrida) qualifie de la plus grande “vigilance”, c’est-à-dire de la lucidité qui dit “la vérité” en écartant l’espèce d’opium de la pure spéculation intellectuelle, l’esprit qui fait “ce qui doit être fait” est confronté à ce jugement terrible : « Ce que tu viens de faire est i-na-dmi-ssible »... Non pas “selon ta fonction, ta position sociale, ton respect de la hiérarchie”, mais parce qu’il s’agit de quelque chose d’“i-na-dmi-ssible” en soi, – et cela ne peut être alors que le fait de céder à la tentation épouvantable, de succomber à l’influence du Mal, d’accepter le simulacre qu’il impose.

Si nous disons cela, c’est conduit par la logique autant qu’influencé grandement par l’intuition, laquelle nous a proposé comme évidence que le Mal se manifeste essentiellement par ce processus dd&e, ou pour retrouver notre trouvaille de circonstance, par le processus de “déconstructuration”... Et l’état de semi-conscience où la “vigilance” retrouve sa place naturelle, c’est celui où la psychologie, débarrassée des chaînes des idées auxquelles l’esprit s’est attaché, est capable de percevoir toute la puissance de la vérité et de se faire elle-même messagère de la vérité pour admonester le philosophe. Ainsi Derrida se trouverait-il confronté à la vision affreuse que les idées qu’il développe constitueraient effectivement une transcription socio-intellectuelle de l’influence du Mal (ou du Système pour notre compte, pris dans son sens le plus large d’opérationnalisation du “déchaînement de la Matière”).

Encore une fois, il ne nous viendrait pas à l’esprit de développer cette idée misérable et infondée de faire un procès à Derrida. D’ailleurs, sa “confession” quasi-psychanalytique parle pour lui-même : il représente ce cas qu’on a déjà envisagé d’une intelligence brillante, d’un exceptionnel brio intellectuel, trahis par une psychologie trop faible ou affaiblie (elle n’est capable de transmettre les messages essentiels venus d’un en-dehors ou d’un au-delà que lorsque l’esprit est dans un état de conscience très amoindrie). Il représente cette défaite permanente des psychologies, depuis le XVIIIème siècle (siècle du “persiflage” bien entendu), confrontées aux pressions des salons, de l’université, des milieux intellectuels dominants, bref de tout ce qui fait la modernité dans son activité d’influence par le système de la communication.

(Il ne nous viendrait certes pas à l’esprit, non plus, d’écarter l’idée qu’un intellectuel, un écrivain, un penseur, un essayiste, un philosophe, ne connaît pas de terribles faiblesses dans son travail sans nécessairement avoir sa psychologie affaiblie. S’il fallait identifier la principale, ce serait l’angoisse avec ses différents effets [paralysie de la création, panique, etc.], et l’angoisse à cause du doute, mais non la peur, comme le confie Derrida. [L’angoisse concerne l’inconnu, qui peut être dangereux ou amical, faussaire ou vrai ; la peur, elle, concerne ce qui est connu et dont on sait le danger que cette chose représente, c’est-à-dire la cause de la peur identifiée comme mauvaise ou ennemie ; l’angoisse réclame la vérité de l’énigme qu’on affronte pour pouvoir être surmontée, la peur marque la démarche dont on a identifié le danger.] Outre cette différence entre l’angoisse et la peur, il y a ce fait que l’angoisse ne vient pas dans les états de semi-conscience, sous le coup d’une “vigilance” qui soudain joue son rôle ; elle marque en toute lucidité le travail de la pensée consciente, procédant par à-coups d’incertitudes angoissantes suivies de soudaines certitudes sublimes, suivies à nouveau d’incertitudes angoissantes, etc., –une bataille sans fin pour la vérité, et non pas une avancée sans douter mais transie de peur, pour “faire ce qui doit être fait”, “une espèce de nécessité, une espèce de force, plus forte que moi, qui fait que ce que je dois écrire je l’écris, quelles que soient les conséquences”, – cela dont la “vérité” vous dit par instant que c’est “i-na-dmi-ssible”. Nous n’écartons pas un instant l’idée que l’écrit est l’outil principal de transmission de forces invisibles [voir notamment le 16 avril 2015] et qu’il entraîne l’écrivain considéré alors comme un “messager” bien plus qu’il n’est conduit par lui, mais rien n’assure bien évidemment que dans ces forces ne s’en glissent pas certaines qui représentent une influence maléfique. C'est à la vigilance d'exercer son office.)

La “déconstructuration“ depuis 9/11

A partir de notre raisonnement intuitif concernant ce cas tel que nous l’identifions, à l’audition de ce remarquable document de la “confession” de Jacques Derrida, et à la lumière de ce qu’on sait de l’extraordinaire succès de la French Theory aux USA, il nous semble qu’une hypothèse opérationnelle historique peut être développée. Il s’agirait de présenter une explication hypothétique pour mieux comprendre notre époque depuis la fin de la Guerre froide et surtout depuis l’attaque du 11 septembre 2001, et essentiellement la politique de l’américanisme qui est apparue finalement comme étant elle-même l’opérationnalisation de la “politiqueSystème” dans spn sens le plus large et dont on sait qu’elle peut, qu’elle doit complètement et parfaitement s’identifier à elle.

(Le concept de “politiqueSystème“ doit être pris ici dans son sens quasiment absolu, c’est-à-dire embrassant politiques extérieures et situations intérieures. Cela va évidemment et nécessairement, ô combien, jusqu’à comprendre l’irruption depuis 1974-1975 de la grande crise intérieure du pouvoir de l’américanisme et du déchaînement du progressisme-sociétal, ou marxisme-culturel comme l’identifient nombre d’intellectuels conservateurs.)

Ce que nous observons, d’abord depuis la fin de la Guerre froide jusqu’à l’attaque 9/11, puis à partir de 9/11, c’est une évolution psychologique US caractérisée par une alternance maniaco-dépressive, d’abord d’un épisode dépressif puis d’un épisode maniaque (à partir de l’été 1996), transcendé ensuite avec 9/11 en une sorte d’épisode hypomaniaque qu’on peut aisément aligner avec un concept tel que l’“idéal de puissance”. Quant à la politique extérieure suivie à partir de 9/11, identifiée comme “politiqueSystème” (dans son épisode “hégémonisme-chaotique”), elle ne présente aucun caractère de cohérence lorsqu’elle est observée sur le terme de la quinzaine d’années nous séparant du 11 septembre 2001. Bien entendu, cette politique a un caractère de surpuissance évident qui est systématiquement interprété comme une politique de conquête hégémonique des USA, — en général d’une façon avantageuse pour les USA, à notre sens en complète contradiction avec la vérité-de-situation à cet égard. Sur ce terme de 2001-2015 on observe que cette conquête hégémonique tourne en rond sur des territoires d’ores et déjà conquis (ou sous l’influence US), si bien qu’on finit par s’interroger sur la cohérence de la chose : combien de fois les USA ne se sont-ils pas lancés à l’assaut de l’Irak depuis 1991 ? Pourquoi les USA n’ont-ils pas aménagé leur écrasante supériorité sur la Russie dans les années 1990, en pratiquant une politique un peu plus habile avec un pays qui leur était quasiment acquis (même Poutine, à ses débuts, ne demandaient qu’à coopérer avec les USA) ? Pourquoi dans ces conditions ouvertes à la coopération, éventuellement à l’intégration-domination de la Russie dans l’OTAN, lancer dès 2002 le programme de missiles antimissiles qui n’a jusqu’ici servi qu’à s’aliéner la Russie et à pousser Poutine vers une réaffirmation de la souveraineté russe, et à un réarmement de son pays ? Etc... Chacune de ses questions sans réponse accentue le jugement d’une politique de complet désordre qui n’est conduite que par l'effet qu'elle produit de la déstructuration et de la dissolution.

Certes, les théories et les complots ne manquent pas, mais eux aussi tournent en rond et ne produisent rien. Il y a les neocons affirmant vouloir refaire les cartes du monde en s’appuyant sur Leo Strauss et proclamant l’ère du “chaos créateur”, il y a l’hypercapitalisme et sa référence à Friedrich von Hayek et la thèse de l’“ordre spontané” aussi vieille que l’Empire du Milieu. Mais rien ne sort de tout ce verbiage de communication dont Strauss et Hayek ne réclameraient certainement pas la paternité. On passe d’une Libye qu’on conquiert pour son pétrole et qui est récupérée par l’anarchie comme l’avaient prévu les adversaires de cette expédition, à une Syrie qu’on ne parvient même pas à attaquer, à une Ukraine qui nous conduit au bord d’un conflit aux proportions inimaginables sans se ménager la moindre issue de secours avant de sombrer dans la paralysie d’un trou noir de gaspillage, de corruption et de désordre, tout cela et dans le même temps en lançant au Moyen-Orient la constitution d’un pseudo-“État Islamique” qu’on finance et qu’on arme tout en le combattant avec fureur, ou en soutenant l’attaque du Yémen par une maison Saoud dont la sénilité a produit soudain un vertige interventionniste, sans très bien savoir contre qui et dans quel but, et qui se trouve soudain à découvert, face aux plus grandes menaces pour sa propre survivance.

Bien entendu, à partir de 2015 s’est ajouté le volet intérieur, la crise interne du système de l’américanisme sous la poussée du progressisme-sociétal, avatar intérieur et effectivement sociétal de la même politiqueSystme. Là aussu, les psychologies sont touchées en priorité et la pente suivie est, d’une façon aveuglante à force d’être évidente, celle de la “déconstructuration”.

Le résultat est toujours et encore un immense désordre qui ne cesse de grandir et de s’amplifier selon un élan à la fois exponentiel et d’orientation entropique, et se caractérisant par une poussée constante, déstructurante et dissolvante, ou bien “déconstructurante” après tout ... L’impression, souvent émise, est que les intelligences qui mènent cette politique sont, à l’image de la déstructuration-dissolution du pouvoir en divers centres, complètement déstructurées ou déconstruites, donc elles-mêmes transformant la perception du monde qu’elles reçoivent en désordre en restituant évidemment des politiques qui alimentent ce désordre et l’accroissent partout où c’est possible ; il n’y a qu’un pas à faire, et nous le faisons plus souvent qu’à notre tour, pour avancer l’hypothèse que les psychologies qui sont au service de ces intelligences sont elles-mêmes déstructurées et livrent une perception qui l’est nécessairement. C’est bien évidemment à ce point que nous retrouvons Derrida, sa confession extraordinaire et la French Theory.

Notre thèse est que la French Theory, dont on a mesuré le triomphe aux USA par les extraits cités plus haut, et qui toucha tous les domaines, constitua un phénomène psychologique d’une profondeur considérable (il est question des “tréfonds de la sous-culture américaine”). Ce succès concerna certes bien des idées pour ces milieux des élites devenues élites-Système qui entretiennent leur vanité intellectuelle s’il le faut au prix de la destruction du monde, mais il eut surtout un impact fondamental sur les psychologies de ces élites, d’ailleurs à partir de conceptions de déstructuration et de déconstruction correspondant parfaitement à l’esprit de l’américanisme tel qu’on peut le percevoir, notamment dans le flux du “déchaînement de la Matière”.

(On sait combien nous apprécions les États-Unis d’Amérique comme une construction a-historique, “en-dehors de l’Histoire”, donc naturellement productrice d’une politique de déconstruction de l’Histoire allant jusqu’à l’annonce triomphale quoiqu’un peu hasardeuse de la “fin de l’Histoire”, au moment où la French Theory donne tous ses effets sur la psychologie américaniste en accentuant décisivement ses caractères naturels.)

Cette hypothèse donnant un tel effet au constat de l’influence de la French Theory aux USA est largement concevable tant on perçoit avec quelle force l’un des messagers de la “déconstructuration” lui-même, Derrida, est touché au niveau de sa psychologie. La philosophie de la déconstruction et de la déstructuration (“déconstructuration”) touche la psychologie autant que l’esprit, et elle a sur la psychologie un effet déconstructeur et déstructurant qui agit de toutes les façons sur l’esprit, sans même qu’il soit nécessaire d’assimiler les idées portées par la philosophie elle-même.

Les philosophes de la French Theory eurent un peu le même effet que celui qu’amena Sigmund Freud en le pressentant largement, lors de son premier voyage aux USA en 1909, lorsqu’il s’exclama que ce pays-continent était la terre rêvée pour la psychanalyse tant il était producteur fondamental de la névrose caractéristique de la modernité, désignée en 1879 par le Dr. Beard comme “le mal américain”. Simplement, à un peu moins d’un siècle de distance, ils ont décisivement prolongé Freud pour porter la psychologie de l’américanisme à son point de fusion, lorsqu’elle devint le parfait serviteur du Système en se déstructurant. La French Theory servait sur un plateau de fer et de tonnerre le destin des USA d’après la Guerre froide : une psychologie à la fois absolument déstructurée et absolument déstructurante, ou absolument “déconstructurante” si l’on veut, avec des idées plus ou moins précisées à mesure, qu’on peut de temps en temps saupoudrer de neocon ou de von Hayek, sans oublier la “démocratie” dont l’idée portée vers des lieux impréparés pour cela enfante elle aussi le désordre par “déconstructuration”.

Les philosophes de la French Theory eurent un peu le même effet que celui qu’amena Sigmund Freud en le pressentant largement, lors de son premier voyage aux USA en 1909, lorsqu’il s’exclama que ce pays-continent était la terre rêvée pour la psychanalyse tant il était producteur fondamental de la névrose caractéristique de la modernité, désignée en 1879 par le Dr. Beard comme “le mal américain”. Simplement, à un peu moins d’un siècle de distance, ils ont décisivement prolongé Freud pour porter la psychologie de l’américanisme à son point de fusion, lorsqu’elle devint le parfait serviteur du Système en se déstructurant. La French Theory servait sur un plateau de fer et de tonnerre le destin des USA d’après la Guerre froide : une psychologie à la fois absolument déstructurée et absolument déstructurante, ou absolument “déconstructurante” si l’on veut, avec des idées plus ou moins précisées à mesure, qu’on peut de temps en temps saupoudrer de neocon ou de von Hayek, sans oublier la “démocratie” dont l’idée portée vers des lieux impréparés pour cela enfante elle aussi le désordre par “déconstructuration”.

Drôle d’hypothèse ou drôle de théorie finalement, que de proposer un tel rôle à la French Theory, matrice de la postmodernité et dont la position épouse parfaitement l’invasion universelle du “marché” et de l’effet de déconstruction et de déstructuration qu’il exige pour être quitte de toutes les règles et de tous les principes. On retrouve le même mouvement dans le monde de l’art, avec la déconstruction complète de la notion d’“art” qu’implique l’“Art Contemporain” (l’AC), lui aussi entièrement créature créée par le “marché”, le Corporate Power et l’hypercapitalisme, – et tous ces bouleversements pesant affreusement sur les psychologies de leurs principaux acteurs, toujours dans le même sens “déconstructurant”...

On observerait alors plusieurs enchaînement à la fois contradictoires et logiques ... Les USA qui purent se constituer grâce à la France et son intervention lors de leur guerre de l’indépendance, lancés à la conquête du monde par l’américanisation (vieux projet évident dès la fin du XIXème siècle) dans un sens qui trahissait évidemment les conceptions françaises engagées lors de l’aide aux insurgents de 1776 (voir la Deuxième Partie du Tome-I de La Grâce de l’Histoire) ; recevant en retour, deux siècles plus tard, de la France, productrice tout au long de son histoire du pire et du meilleur de l’esprit dans un affrontement métahistorique colossal, la French Theory qui pourrait bien être la recette pour accomplir le destin annoncé par Lincoln-1838 (« En tant que nation d’hommes libres, nous devons éternellement survivre, ou mourir en nous suicidant ») ... Le problème, sans nul doute, est que nous sommes du voyage, et il faut espérer qu’il y a plus d’embarcations de sauvetage qu’il n’y en avait sur le Titanic.

Au reste, on conviendra que ce rangement ne contredit en rien celui, plus général, que nous proposons avec la thèse du “déchaînement de la Matière”. Il s’y insère parfaitement, avec cette proximité jusqu’à l’intimité de la volonté de déstructuration (et la dissolution des esprits et des formes), de déstructuration-dissolution, de “déconstructuration”, qui s’ensuit, qui est le caractère même de la modernité, aussi bien que des phénomènes que nous observons, en constante progression depuis plus de deux siècles et entrés dans une phase d’accélération foudroyante depuis un quart de siècle et particulièrement depuis 2001. Il faut dire que les trois minutes 48 secondes de la “confession” de Derrida, celle-ci avec son caractère tragique et sa résonnance pathétique, nous suggèrent effectivement que l’on se trouve là devant un phénomène dont la description et la signification touchent aux choses les plus hautes et à l’inversion la plus basses de ces choses les plus hautes. Comme si s’ouvrait soudain, devant nous, une porte d’un pan essentiel pour notre contre-civilisation du Grand Mystère...

“Show, don’t tell,” besides being good writing advice, is then an important Stoic principle concerning philosophy. One will always be tempted to make a philosophical and political point in order to show off or best another in argument, which of course defeats the whole purpose. Epictetus reiterates the point:

“Show, don’t tell,” besides being good writing advice, is then an important Stoic principle concerning philosophy. One will always be tempted to make a philosophical and political point in order to show off or best another in argument, which of course defeats the whole purpose. Epictetus reiterates the point: The message is clear: the low spiritual and intellectual condition of “normies” is highly contagious, one must exercise the utmost caution. No doubt this bad condition has been severely aggravated and magnified by television and pop culture.

The message is clear: the low spiritual and intellectual condition of “normies” is highly contagious, one must exercise the utmost caution. No doubt this bad condition has been severely aggravated and magnified by television and pop culture.

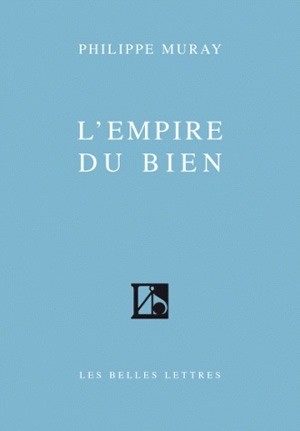

« Ce monde est dérisoire, mais il a mis fin à la possibilité de dire à quel point il est dérisoire ; du moins s’y efforce-t-il, et de bons apôtres se demandent aujourd’hui si l’humour n’a pas tout simplement fait son temps, si on a encore besoin de lui, etc. Ce qui n’est d’ailleurs pas si bête, car le rire, le rire en tant qu’art, n’a en Europe que quelques siècles d’existence derrière lui (il commence avec Rabelais), et il est fort possible que le conformisme tout à fait neuf mais d’une puissance inégalée qui lui mène la guerre (tout en semblant le favoriser sous les diverses formes bidons du fun, du déjanté, etc.) ait en fin de compte raison de lui. En attendant, mon objet étant les civilisations occidentales, et particulièrement la française, qui me semble exemplaire par son marasme extrême, par les contradictions qui l’écrasent, et en même temps par cette bonne volonté qu’elle manifeste, cette bonne volonté typiquement et globalement provinciale de s’enfoncer encore plus vite et plus irrémédiablement que les autres dans le suicide moderne, je crois que le rire peut lui apporter un éclairage fracassant. »

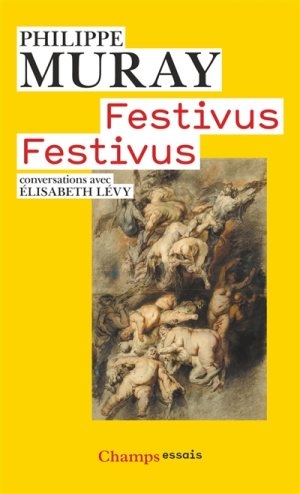

« Ce monde est dérisoire, mais il a mis fin à la possibilité de dire à quel point il est dérisoire ; du moins s’y efforce-t-il, et de bons apôtres se demandent aujourd’hui si l’humour n’a pas tout simplement fait son temps, si on a encore besoin de lui, etc. Ce qui n’est d’ailleurs pas si bête, car le rire, le rire en tant qu’art, n’a en Europe que quelques siècles d’existence derrière lui (il commence avec Rabelais), et il est fort possible que le conformisme tout à fait neuf mais d’une puissance inégalée qui lui mène la guerre (tout en semblant le favoriser sous les diverses formes bidons du fun, du déjanté, etc.) ait en fin de compte raison de lui. En attendant, mon objet étant les civilisations occidentales, et particulièrement la française, qui me semble exemplaire par son marasme extrême, par les contradictions qui l’écrasent, et en même temps par cette bonne volonté qu’elle manifeste, cette bonne volonté typiquement et globalement provinciale de s’enfoncer encore plus vite et plus irrémédiablement que les autres dans le suicide moderne, je crois que le rire peut lui apporter un éclairage fracassant. » « Festivus festivus, qui vient après Homo festivus comme Sapiens sapiens succède à Homo sapiens, est l’individu qui festive qu’il festive : c’est le moderne de la nouvelle génération, dont la métamorphose est presque totalement achevée, qui a presque tout oublié du passé (de toute façon criminel à ses yeux) de l’humanité, qui est déjà pour ainsi dire génétiquement modifié sans même besoin de faire appel à des bricolages techniques comme on nous en promet, qui est tellement poli, épuré jusqu’à l’os, qu’il en est translucide, déjà clone de lui-même sans avoir besoin de clonage, nettoyé sous toutes les coutures, débarrassé de toute extériorité comme de toute transcendance, jumeau de lui-même jusque dans son nom. »

« Festivus festivus, qui vient après Homo festivus comme Sapiens sapiens succède à Homo sapiens, est l’individu qui festive qu’il festive : c’est le moderne de la nouvelle génération, dont la métamorphose est presque totalement achevée, qui a presque tout oublié du passé (de toute façon criminel à ses yeux) de l’humanité, qui est déjà pour ainsi dire génétiquement modifié sans même besoin de faire appel à des bricolages techniques comme on nous en promet, qui est tellement poli, épuré jusqu’à l’os, qu’il en est translucide, déjà clone de lui-même sans avoir besoin de clonage, nettoyé sous toutes les coutures, débarrassé de toute extériorité comme de toute transcendance, jumeau de lui-même jusque dans son nom. » « Dans le nouveau monde, on ne retrouve plus trace du Mal qu’à travers l’interminable procès qui lui est intenté, à la fois en tant que Mal historique (le passé est un chapelet de crimes qu’il convient de ré-instruire sans cesse pour se faire mousser sans risque) et en tant que Mal actuel postiche. »

« Dans le nouveau monde, on ne retrouve plus trace du Mal qu’à travers l’interminable procès qui lui est intenté, à la fois en tant que Mal historique (le passé est un chapelet de crimes qu’il convient de ré-instruire sans cesse pour se faire mousser sans risque) et en tant que Mal actuel postiche. » « …pour en revenir à cette solitude sexuelle d’Homo festivus, qui contient tous les autres traits que vous énumérez, elle ne peut être comprise que comme l’aboutissement de la prétendue libération sexuelle d’il y a trente ans, laquelle n’a servi qu’à faire monter en puissance le pouvoir féminin et à révéler ce que personne au fond n’ignorait (notamment grâce aux romans du passé), à savoir que les femmes ne voulaient pas du sexuel, n’en avaient jamais voulu, mais qu’elles en voulaient dès lors que le sexuel devenait objet d’exhibition, donc de social, donc d’anti-sexuel. »

« …pour en revenir à cette solitude sexuelle d’Homo festivus, qui contient tous les autres traits que vous énumérez, elle ne peut être comprise que comme l’aboutissement de la prétendue libération sexuelle d’il y a trente ans, laquelle n’a servi qu’à faire monter en puissance le pouvoir féminin et à révéler ce que personne au fond n’ignorait (notamment grâce aux romans du passé), à savoir que les femmes ne voulaient pas du sexuel, n’en avaient jamais voulu, mais qu’elles en voulaient dès lors que le sexuel devenait objet d’exhibition, donc de social, donc d’anti-sexuel. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Apollinische antieke wiskunde

Apollinische antieke wiskunde

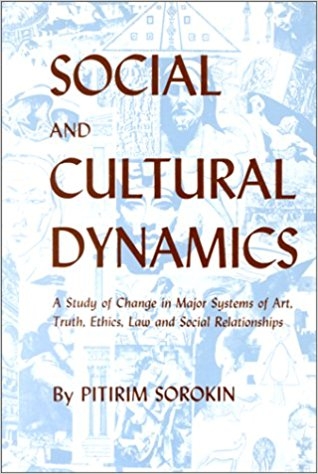

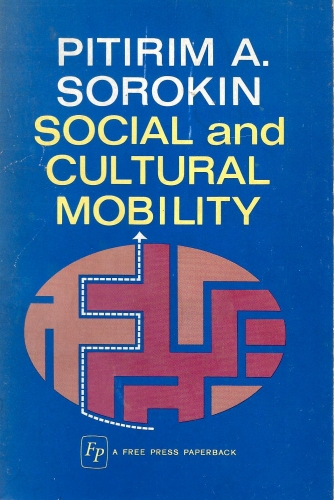

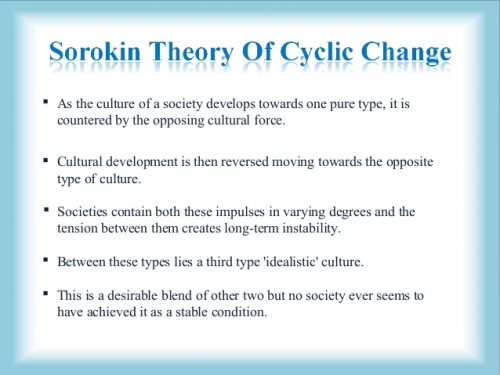

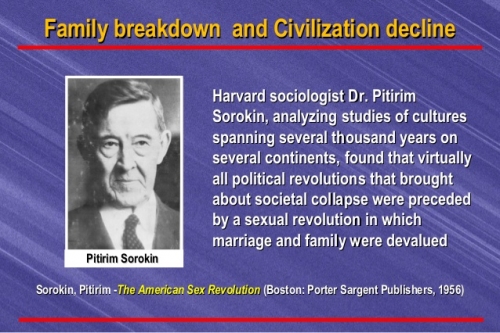

While many living in the West of Sorokin’s day didn’t clearly apprehend what was happening, Sorokin said, they harbored “at least a vague feeling that the issue is not merely that of ‘prosperity,’ or ‘democracy,’ or ‘capitalism’”—in other words, matters handled through normal politics and political action. “The organism of the Western society and culture seems to be undergoing one of the deepest and most significant crises of its life. The crisis is far greater than the ordinary; its depth is unfathomable, its end not yet in sight, and the whole of the Western society is involved in it,” Sorokin wrote in Social and Cultural Dynamics, his 1937 masterwork, whose themes he elaborated upon in subsequent volumes, books and essays.

While many living in the West of Sorokin’s day didn’t clearly apprehend what was happening, Sorokin said, they harbored “at least a vague feeling that the issue is not merely that of ‘prosperity,’ or ‘democracy,’ or ‘capitalism’”—in other words, matters handled through normal politics and political action. “The organism of the Western society and culture seems to be undergoing one of the deepest and most significant crises of its life. The crisis is far greater than the ordinary; its depth is unfathomable, its end not yet in sight, and the whole of the Western society is involved in it,” Sorokin wrote in Social and Cultural Dynamics, his 1937 masterwork, whose themes he elaborated upon in subsequent volumes, books and essays. Appealing both to cultural conservatives and New Age spiritualists (Sorokin saw yoga as a means of integrating spirit and intellect), he attracted the attention of Albert Einstein, Herbert Hoover, and John F. Kennedy. His predictive powers were formidable, and contemporary figures took heed. When he died in 1968, he remained an illustrious, well-known figure, and his opinions were widely written about and explored. Since then, however, he has receded from memory.

Appealing both to cultural conservatives and New Age spiritualists (Sorokin saw yoga as a means of integrating spirit and intellect), he attracted the attention of Albert Einstein, Herbert Hoover, and John F. Kennedy. His predictive powers were formidable, and contemporary figures took heed. When he died in 1968, he remained an illustrious, well-known figure, and his opinions were widely written about and explored. Since then, however, he has receded from memory.

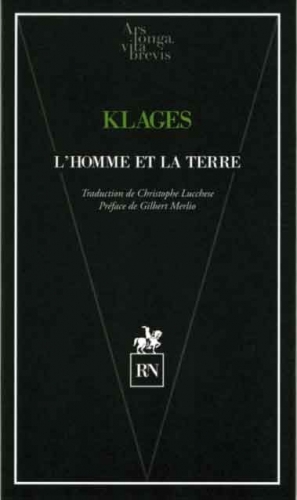

Ludwig Klages est né à Hanovre le 10 décembre 1872. Après des études de physique-chimie, de psychologie et de philosophie, il va fonder en compagnie du sculpteur Hans Busse et Georg Meyer l’Association allemande de graphologie en 1884. Klages sera d’ailleurs mondialement connu pour son travail sur la caractérologie. Son œuvre comporte une part philosophique importante, nourrie de la pensée de Bergson, de Bachofen et de la Lebensphilosophie de Nietzsche. À notre plus grand regret, l’ouvrage capital de Ludwig Klages, Geist als Widersacher der Seele (« L’esprit comme antagoniste de l’âme ») n’est pas pour l’heure disponible en français. Gilbert Merlio nous en résume la ligne directrice dans la préface de l’édition française de Mensch und Erde de Ludwig Klages : « Au logocentrisme triomphant depuis les Lumières, il y oppose son “ biocentrisme ” ou son panvitalisme. Comme tout bon philosophe de la vie, il part de l’opposition entre l’esprit et la vie. Mais il la formule autrement : l’âme est ce qui relie l’homme au macrocosme et lui donne accès à des expériences et des visions archétypales. L’esprit est une conscience de soi “ acosmique ” et au service exclusif d’une volonté qui cherche à façonner la réalité à son image. Comme Spengler au sein de ses “ hautes cultures ”, Klages voit à l’œuvre dans l’histoire une sorte de “ dialectique de la raison ”. Les grandes civilisations naissent de la collaboration de l’âme et de l’esprit. Mais lorsque l’esprit s’émancipe, son action réifiante, qui ne conçoit la nature que comme une matière rationnellement exploitable, coupe l’homme de ses racines cosmiques et devient dangereuse pour l’humanité. C’est ce qui se passe dans la civilisation industrielle moderne (pp. 10-11). »

Ludwig Klages est né à Hanovre le 10 décembre 1872. Après des études de physique-chimie, de psychologie et de philosophie, il va fonder en compagnie du sculpteur Hans Busse et Georg Meyer l’Association allemande de graphologie en 1884. Klages sera d’ailleurs mondialement connu pour son travail sur la caractérologie. Son œuvre comporte une part philosophique importante, nourrie de la pensée de Bergson, de Bachofen et de la Lebensphilosophie de Nietzsche. À notre plus grand regret, l’ouvrage capital de Ludwig Klages, Geist als Widersacher der Seele (« L’esprit comme antagoniste de l’âme ») n’est pas pour l’heure disponible en français. Gilbert Merlio nous en résume la ligne directrice dans la préface de l’édition française de Mensch und Erde de Ludwig Klages : « Au logocentrisme triomphant depuis les Lumières, il y oppose son “ biocentrisme ” ou son panvitalisme. Comme tout bon philosophe de la vie, il part de l’opposition entre l’esprit et la vie. Mais il la formule autrement : l’âme est ce qui relie l’homme au macrocosme et lui donne accès à des expériences et des visions archétypales. L’esprit est une conscience de soi “ acosmique ” et au service exclusif d’une volonté qui cherche à façonner la réalité à son image. Comme Spengler au sein de ses “ hautes cultures ”, Klages voit à l’œuvre dans l’histoire une sorte de “ dialectique de la raison ”. Les grandes civilisations naissent de la collaboration de l’âme et de l’esprit. Mais lorsque l’esprit s’émancipe, son action réifiante, qui ne conçoit la nature que comme une matière rationnellement exploitable, coupe l’homme de ses racines cosmiques et devient dangereuse pour l’humanité. C’est ce qui se passe dans la civilisation industrielle moderne (pp. 10-11). »

De l’économie politique des signes, critiquée par Baudrillard, nous sommes passés au nouvel horizon du capitalisme fondé sur l’économie de l’attention. Dans cette économie, l’homme n’est plus seulement pensé en termes de valeur d’échange mais aussi en termes de valeur d’attention. Simultanément, l’individu, dégagé de toute obligation collective d’ordre politique ou transcendental-religieux, « libéré » de ses liens symboliques ou personnels, enfin « privé » et autonome, se définit par une activité d’allocataire d’attentions disparates, furtives et fluides. L’attention, étant le plus souvent spoliée, détournée vers des offres et des besoins artificiels et préconçus dans cet univers le plus souvent virtuel, s’intègre dans un système de codification (les likes chez Facebook, on like pour être like-é) non dénué de toute forme ostensible evoquée par Thorstein Veblen à propos de la consommation ostentatoire.

De l’économie politique des signes, critiquée par Baudrillard, nous sommes passés au nouvel horizon du capitalisme fondé sur l’économie de l’attention. Dans cette économie, l’homme n’est plus seulement pensé en termes de valeur d’échange mais aussi en termes de valeur d’attention. Simultanément, l’individu, dégagé de toute obligation collective d’ordre politique ou transcendental-religieux, « libéré » de ses liens symboliques ou personnels, enfin « privé » et autonome, se définit par une activité d’allocataire d’attentions disparates, furtives et fluides. L’attention, étant le plus souvent spoliée, détournée vers des offres et des besoins artificiels et préconçus dans cet univers le plus souvent virtuel, s’intègre dans un système de codification (les likes chez Facebook, on like pour être like-é) non dénué de toute forme ostensible evoquée par Thorstein Veblen à propos de la consommation ostentatoire.

L’on voit l’importance déterminante que Kunstler attribue à un courant philosophique bien connu, celui que l’on connaît sous divers noms dont celui de “déconstruction”. Le nom de Jacques Derrida y figure en bonne place et il nous a semblé ainsi particulièrement opportun de revenir sur un texte F&C (

L’on voit l’importance déterminante que Kunstler attribue à un courant philosophique bien connu, celui que l’on connaît sous divers noms dont celui de “déconstruction”. Le nom de Jacques Derrida y figure en bonne place et il nous a semblé ainsi particulièrement opportun de revenir sur un texte F&C (

Ainsi revenons-nous au drame de Derrida que restituent les quelques minutes de confidences qu’on a écoutées. Ayant écarté les occurrences sociales et autres qui figurent au début des confidences, nous revenons au plus profond du secret de l’être, pour considérer enfin ce qu’il nous dit en vérité, selon notre interprétation. Dans ces moments de semi-conscience que lui-même (Derrida) qualifie de la plus grande “vigilance”, c’est-à-dire de la lucidité qui dit “la vérité” en écartant l’espèce d’opium de la pure spéculation intellectuelle, l’esprit qui fait “ce qui doit être fait” est confronté à ce jugement terrible : « Ce que tu viens de faire est i-na-dmi-ssible »... Non pas “selon ta fonction, ta position sociale, ton respect de la hiérarchie”, mais parce qu’il s’agit de quelque chose d’“i-na-dmi-ssible” en soi, – et cela ne peut être alors que le fait de céder à la tentation épouvantable, de succomber à l’influence du Mal, d’accepter le simulacre qu’il impose.

Ainsi revenons-nous au drame de Derrida que restituent les quelques minutes de confidences qu’on a écoutées. Ayant écarté les occurrences sociales et autres qui figurent au début des confidences, nous revenons au plus profond du secret de l’être, pour considérer enfin ce qu’il nous dit en vérité, selon notre interprétation. Dans ces moments de semi-conscience que lui-même (Derrida) qualifie de la plus grande “vigilance”, c’est-à-dire de la lucidité qui dit “la vérité” en écartant l’espèce d’opium de la pure spéculation intellectuelle, l’esprit qui fait “ce qui doit être fait” est confronté à ce jugement terrible : « Ce que tu viens de faire est i-na-dmi-ssible »... Non pas “selon ta fonction, ta position sociale, ton respect de la hiérarchie”, mais parce qu’il s’agit de quelque chose d’“i-na-dmi-ssible” en soi, – et cela ne peut être alors que le fait de céder à la tentation épouvantable, de succomber à l’influence du Mal, d’accepter le simulacre qu’il impose.

Les philosophes de la French Theory eurent un peu le même effet que celui qu’amena Sigmund Freud en le pressentant largement, lors de son premier voyage aux USA en 1909, lorsqu’il s’exclama que ce pays-continent était la terre rêvée pour la psychanalyse tant il était producteur fondamental de la névrose caractéristique de la modernité, désignée en 1879 par le Dr. Beard comme “

Les philosophes de la French Theory eurent un peu le même effet que celui qu’amena Sigmund Freud en le pressentant largement, lors de son premier voyage aux USA en 1909, lorsqu’il s’exclama que ce pays-continent était la terre rêvée pour la psychanalyse tant il était producteur fondamental de la névrose caractéristique de la modernité, désignée en 1879 par le Dr. Beard comme “

L’on parlera de réussites individuelles, ou de succès statistiques « d’apprenants » dans les examens généraux de fin d’études – mot absurde puisqu’il n ‘y aura pas eu de vrai commencement et de fondation assurée -, et de carrières, mais que vaut un savoir au sein d’une nation ou d’une nature de peuple fragilisée, et ignorant qu’elle porte en elle un destin, lequel la broiera si elle ne le maîtrise ? Cette question s’est posée au professeur Heidegger, le terme de professeur étant plus proche de la profession de foi que de l’exercice mécanique de répétitions vides, brillantes mais infécondes, comme une coque de noix vide.

L’on parlera de réussites individuelles, ou de succès statistiques « d’apprenants » dans les examens généraux de fin d’études – mot absurde puisqu’il n ‘y aura pas eu de vrai commencement et de fondation assurée -, et de carrières, mais que vaut un savoir au sein d’une nation ou d’une nature de peuple fragilisée, et ignorant qu’elle porte en elle un destin, lequel la broiera si elle ne le maîtrise ? Cette question s’est posée au professeur Heidegger, le terme de professeur étant plus proche de la profession de foi que de l’exercice mécanique de répétitions vides, brillantes mais infécondes, comme une coque de noix vide.

Chacun de ces « présupposés » fait l’objet d’analyses minutieuses. L’Essence du politique est un livre dense, mais clair et bien écrit. La pensée ne se dérobe jamais derrière un échafaudage de termes abscons. Si l’on prend l’exemple du troisième présupposé, Freund montra que non seulement l’ennemi est impossible à supprimer, mais encore qu’il est nécessaire pour donner une existence politique à un peuple, développant ainsi l’intuition de Saint-Exupéry : « L’ennemi te limite donc, te donne ta forme et te fonde » (Citadelle).

Chacun de ces « présupposés » fait l’objet d’analyses minutieuses. L’Essence du politique est un livre dense, mais clair et bien écrit. La pensée ne se dérobe jamais derrière un échafaudage de termes abscons. Si l’on prend l’exemple du troisième présupposé, Freund montra que non seulement l’ennemi est impossible à supprimer, mais encore qu’il est nécessaire pour donner une existence politique à un peuple, développant ainsi l’intuition de Saint-Exupéry : « L’ennemi te limite donc, te donne ta forme et te fonde » (Citadelle).

Das war insofern revolutionär, da noch im Barock die Gelehrten und Dichter am Latein festhielten und die römische Antike als Vorbild sahen. Winckelmann kam zugute, dass er, aus einfachsten Verhältnissen kommend, nicht „verbildet“ war, als er die Kunstschätze am barocken Dresdener Hof betrachtete. Statt in schwärmerische Verzückung zu geraten, richtete er einen idealisierenden Blick auf die ihm rätselhaften mythologischen Heldenfiguren, von deren nackten, muskulösen Körpern er sich wohl auch erotisch angezogen fühlte.

Das war insofern revolutionär, da noch im Barock die Gelehrten und Dichter am Latein festhielten und die römische Antike als Vorbild sahen. Winckelmann kam zugute, dass er, aus einfachsten Verhältnissen kommend, nicht „verbildet“ war, als er die Kunstschätze am barocken Dresdener Hof betrachtete. Statt in schwärmerische Verzückung zu geraten, richtete er einen idealisierenden Blick auf die ihm rätselhaften mythologischen Heldenfiguren, von deren nackten, muskulösen Körpern er sich wohl auch erotisch angezogen fühlte.

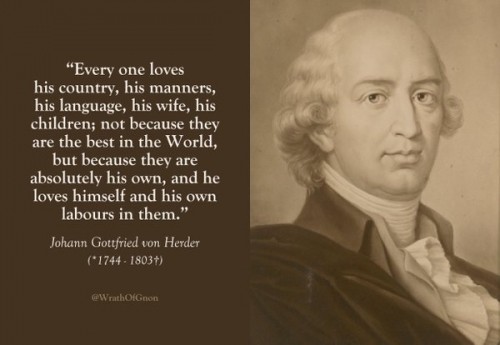

Johann Gottfried Herder was an 18th-century German philosopher, theologian, translator, and critic. He wrote on many subjects: political philosophy, philosophy of mind, philosophy of history, metaphysics, linguistics, philology, art, religion, mythology, and music. He influenced several philosophers and his ideas form the basis of the modern disciplines of linguistics and cultural anthropology.

Johann Gottfried Herder was an 18th-century German philosopher, theologian, translator, and critic. He wrote on many subjects: political philosophy, philosophy of mind, philosophy of history, metaphysics, linguistics, philology, art, religion, mythology, and music. He influenced several philosophers and his ideas form the basis of the modern disciplines of linguistics and cultural anthropology. Herder believed that “wild” peoples produced literature that was more lively, lyrical, and free. The ancients were constantly forced to confront nature, which imbued their art and poetry with a vitality that modern men lack. He mentions in the essay that he read Ossian while standing on a ship’s deck during a rough storm and writes that “in the midst of such experiences the Old Norse singers and the bards emerge from your reading entirely unlike anything you might experience in a professor’s classroom.” The direct contact with the elements at sea and the imminent possibility of danger and death approximated the circumstances that originally gave rise to epic poetry.

Herder believed that “wild” peoples produced literature that was more lively, lyrical, and free. The ancients were constantly forced to confront nature, which imbued their art and poetry with a vitality that modern men lack. He mentions in the essay that he read Ossian while standing on a ship’s deck during a rough storm and writes that “in the midst of such experiences the Old Norse singers and the bards emerge from your reading entirely unlike anything you might experience in a professor’s classroom.” The direct contact with the elements at sea and the imminent possibility of danger and death approximated the circumstances that originally gave rise to epic poetry.

Francisco de Vitoria (environ 1483–1546), un autre représentant de cette école, a en outre souligné la nature sociale axée sur la communauté des êtres humains qui les conduit à se regrouper volontairement en communautés. L’Etat est donc le mode d’existence le plus adapté à la nature de l’être humain. Au sein de cette communauté, l’individu peut perfectionner ses capacités, échanger avec les autres et pratiquer l’entraide. Troxler remarquait à ce propos que «la politique est la réconciliation de l’individu avec le monde».33

Francisco de Vitoria (environ 1483–1546), un autre représentant de cette école, a en outre souligné la nature sociale axée sur la communauté des êtres humains qui les conduit à se regrouper volontairement en communautés. L’Etat est donc le mode d’existence le plus adapté à la nature de l’être humain. Au sein de cette communauté, l’individu peut perfectionner ses capacités, échanger avec les autres et pratiquer l’entraide. Troxler remarquait à ce propos que «la politique est la réconciliation de l’individu avec le monde».33

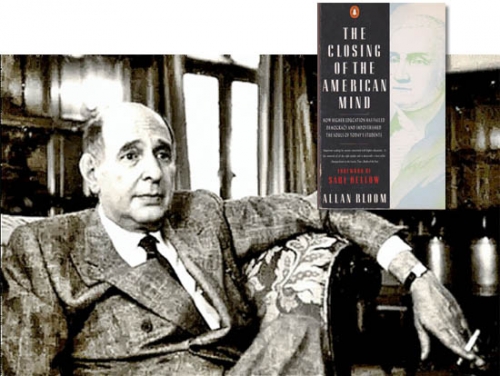

L’ouvrage est essentiel car depuis le délire a débordé des campus et gagné la société occidentale toute entière. En même temps qu’elle déboulonne les statues, remet en cause le sexe de Dieu et diabolise notre héritage littéraire et culturel, cette société intégriste-sociétale donc menace le monde libre russe, chinois ou musulman (je ne pense pas à Riyad…) qui contrevient à son alacrité intellectuelle. Produit d’un nihilisme néo-nietzschéen, de l’égalitarisme démocratique et aussi de l’ennui des routines intellos (Bloom explique qu’on voulait « débloquer des préjugés, « trouver du nouveau »), la pensée politiquement correcte va tout dévaster comme un feu de forêt de Stockholm à Barcelone et de Londres à Berlin. On va dissoudre les nations et la famille (ou ce qu’il en reste), réduire le monde en cendres au nom du politiquement correct avant d’accueillir dans les larmes un bon milliard de réfugiés. Bloom pointe notre lâcheté dans tout ce processus, celle des responsables et l’indifférence de la masse comme toujours.

L’ouvrage est essentiel car depuis le délire a débordé des campus et gagné la société occidentale toute entière. En même temps qu’elle déboulonne les statues, remet en cause le sexe de Dieu et diabolise notre héritage littéraire et culturel, cette société intégriste-sociétale donc menace le monde libre russe, chinois ou musulman (je ne pense pas à Riyad…) qui contrevient à son alacrité intellectuelle. Produit d’un nihilisme néo-nietzschéen, de l’égalitarisme démocratique et aussi de l’ennui des routines intellos (Bloom explique qu’on voulait « débloquer des préjugés, « trouver du nouveau »), la pensée politiquement correcte va tout dévaster comme un feu de forêt de Stockholm à Barcelone et de Londres à Berlin. On va dissoudre les nations et la famille (ou ce qu’il en reste), réduire le monde en cendres au nom du politiquement correct avant d’accueillir dans les larmes un bon milliard de réfugiés. Bloom pointe notre lâcheté dans tout ce processus, celle des responsables et l’indifférence de la masse comme toujours. Tout cela évoque Henry James mais aussi Hemingway, Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, à qui Woody Allen rendait un rare hommage dans son film Minuit à Paris – qui plut à tout le monde, car on remontait à une époque culturelle brillante, non fliquée, censurée. Cette soi-disant « génération perdue » des couillons de la presse n’avait rien à voir avec la nôtre – avec la mienne.

Tout cela évoque Henry James mais aussi Hemingway, Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, à qui Woody Allen rendait un rare hommage dans son film Minuit à Paris – qui plut à tout le monde, car on remontait à une époque culturelle brillante, non fliquée, censurée. Cette soi-disant « génération perdue » des couillons de la presse n’avait rien à voir avec la nôtre – avec la mienne.