La concretezza geopolitica del diritto in Carl Schmitt

La produzione teorica di Carl Schmitt è caratterizzata dalla tendenza dell’autore a spaziare in diversi settori di ricerca e dal rifiuto di assolutizzare un solo fattore o ambito vitale. Nonostante gli siano state rivolte frequenti accuse di ambiguità e asistematicità metodologica – in particolar modo da chi sostiene la “purezza” della scienza del diritto -, in una delle sue ultime interviste, rilasciata nella natia Plettenberg, Schmitt ribadì senza mezzi termini la sua radicale scelta esistenziale: «Mi sento al cento per cento giurista e niente altro. E non voglio essere altro. Io sono giurista e lo rimango e muoio come giurista e tutta la sfortuna del giurista vi è coinvolta» (Lanchester, 1983, pp. 5-34).

Un metodo definito sui generis, distante dalle asettiche teorizzazioni dei fautori del diritto positivo ma non per questo meno orientato alla scienza giuridica, sviscerata fin nelle sue pieghe più riposte per ritrovarne la genesi violenta e i caratteri concreti ed immediati, capaci di imporsi su una realtà che, da “fondamento sfondato”, è minacciata dal baratro del nulla.

In quest’analisi si cercherà di far luce sul rapporto “impuro” tra diritto ed altre discipline, in primis quella politica attraverso cui il diritto stesso si realizza concretamente, e sui volti che questo ha assunto nel corso della sua produzione.

1. Il pensiero di Schmitt può essere compreso solo se pienamente contestualizzato nell’epoca in cui matura: è dunque doveroso affrontarne gli sviluppi collocandoli in prospettiva diacronica, cercando di individuare delle tappe fondamentali ma evitando rigide schematizzazioni.

Si può comunque affermare con una certa sicurezza che attorno alla fine degli anni ’20 le tesi schmittiane subiscano un’evoluzione da una prima fase incentrata sulla “decisione” a una seconda che volge invece agli “ordini concreti”, per una concezione del diritto più ancorata alla realtà e svincolata non solo dall’eterea astrattezza del normativismo, ma pure dallo “stato d’eccezione”, assenza originaria da cui il diritto stesso nasce restando però co-implicato in essa.

L’obiettivo di Schmitt è riportare il diritto alla sfera storica del Sein – rivelando il medesimo attaccamento all’essere del suo amico e collega Heidegger -, che si oppone non solo al Sollen del suo idolo polemico, Hans Kelsen, ma pure al Nicht-Sein, allo spettro del “Niente” che sopravviveva nell’eccezione, volutamente non esorcizzato ma troppo minaccioso per realizzare una solida costruzione giuridica. La “decisione”, come sottolineò Löwith – che accusò Schmitt di “occasionalismo romantico” – non può pertanto essere un solido pilastro su cui fondare il suo impianto teoretico, essendo essa stessa infondata e slegata «dall’energia di un integro sapere sulle origini del diritto e della giustizia» (Löwith, 1994, p.134). Il decisionismo appariva in precedenza come il tentativo più realistico per creare ordine dal disordine, nell’epoca della secolarizzazione e dell’eclissi delle forme di mediazione: colui che s’impone sullo “stato d’eccezione” è il sovrano, che compie un salto dall’Idea alla Realtà. Quest’atto immediato e violento ha sul piano giuridico la stessa valenza di quella di Dio nell’ambito teologico, tanto da far affermare a Schmitt che «tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati» (Teologia politica, 1972, p.61). Solo nell’eccezione il problema della sovranità si pone come reale e ineludibile, nelle vesti di chi decide sull’eventuale sospensione dell’ordinamento, ponendosi così sia fuori che dentro di esso. Questa situazione liminale non è però metagiuridica: la regola, infatti, vive «solo nell’eccezione» (Ivi, p.41) e il caso estremo rende superfluo il normativo.

La debolezza di tale tesi sta nel fissarsi su una singola istanza, la “decisione”, che ontologicamente è priva di fondamento, in quanto il soggetto che decide – se si può definire tale – è assolutamente indicibile ed infondabile se non sul solo fatto di essere riuscito a decidere e manifestarsi con la decisione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, decisionismo non è dunque sinonimo di soggettivismo: a partire dalla consapevolezza della sua ambiguità concettuale, Schmitt rivolge la sua attenzione verso la concretezza della realtà storica, che diviene il perno della sua produzione giuridica.

Un cambio di rotta dovuto pure all’erosione della forma-Stato, evidente nella crisi della ”sua” Repubblica di Weimar. Il decisionismo rappresentava un sostrato teorico inadeguato per l’ordinamento giuridico internazionale post-wesfaliano, in cui il tracollo dello Stato[1] spinge Schmitt a individuare nel popolo e nei suoi “ordinamenti concreti” la nuova sede del “politico”.

Arroccato su posizioni anti-universaliste, l’autore elabora tesi che vanno rilette in sostanziale continuità con quelle precedenti ma rielaborate in modo tale da non applicare la prospettiva decisionista a tale paradigma cosmopolitico.

2. Il modello di teoria giuridica che Schmitt approfondì in questa tappa cruciale del suo itinerario intellettuale è l’istituzionalismo di Maurice Hauriou e Santi Romano, che condividono la definizione del diritto in termini di “organizzazione”. La forte coincidenza tra organizzazione sociale e ordinamento giuridico, accompagnata alla serrata critica del normativismo, esercitò una notevole influenza su Schmitt, che ne vedeva il “filo di Arianna” per fuoriuscire dal caos in cui era precipitato il diritto dopo la scomparsa degli Stati sovrani.

Convinto fin dalle opere giovanili che fosse il diritto a creare lo Stato, la crisi irreversibile di quest’ ultimo indusse l’autore a ricercarne gli elementi essenziali all’interno degli “ordinamenti concreti”. Tralasciando la dottrina di Hauriou, che Schmitt studiò con interesse ma che esula da un’analisi prettamente giuridica in quanto fin troppo incentrata sul piano sociologico, è opportuno soffermarsi sull’insegnamento romaniano e sulle affinità tra questi e il tardo pensiero del Nostro. Il giurista italiano riconduceva infatti il concetto di diritto a quello di società – corrispondono al vero sia l’assunto ubi societas ibi ius che ubi ius ibi societas – dove essa costituisca un’«unità concreta, distinta dagli individui che in essa si comprendono» (Romano, 1946, p.15) e miri alla realizzazione dell’«ordine sociale», escludendo quindi ogni elemento riconducibile all’arbitrio o alla forza. Ciò implica che il diritto prima di essere norma è «organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità» (Ivi, p.27).

La coincidenza tra diritto e istituzione seduce Schmitt, al punto da fargli considerare questa particolare teoria come un’alternativa al binomio normativismo/decisionismo, “terza via” di fronte al crollo delle vecchie certezze del giusnaturalismo e alla vulnerabilità del positivismo. Già a partire da Teologia politica il pensiero di matrice kelseniana era stato demolito dall’impianto epistemologico che ruotava intorno ai concetti di sovranità e decisione, che schiacciano il diritto nella sfera del Sein riducendo il Sollen a «modus di rango secondario della normalità» (Portinaro, 1982, p. 58). Il potere della volontà esistenzialmente presente riposa sul suo essere e la norma non vale più in quanto giusta, tramontato il paradigma giusnaturalistico, ma perché è stabilita positivamente, di modo che la coppia voluntas/auctoritas prevalga su quella ratio/veritas.

L’eclissi della decisione osservabile dai primi scritti degli anni ’30 culmina col saggio I tre tipi di pensiero giuridico, in cui al “nemico” scientifico rappresentato dall’astratto normativista Schmitt non oppone più l’eroico decisionista del caso d’eccezione quanto piuttosto il fautore dell’ “ordinamento concreto”, anch’esso ubicato nella sfera dell’essere di cui la normalità finisce per rappresentare un mero attributo, deprivato di quei connotati di doverosità che finirebbero per contrapporsi a ciò che è esistenzialmente dato. Di qui la coloritura organicistico-comunitaria delle istituzioni che Schmitt analizza, sottolineando che «esse hanno in sé i concetti relativi a ciò che è normale» (I tre tipi di pensiero giuridico, 1972, pp.257-258) e citando a mo’ di esempi modelli di ordinamenti concreti come il matrimonio, la famiglia, la chiesa, il ceto e l’esercito.

Il normativismo viene attaccato per la tendenza a isolare e assolutizzare la norma, ad astrarsi dal contingente e concepire l’ordine solo come «semplice funzione di regole prestabilite, prevedibili, generali» (Ibidem). Ma la novità più rilevante da cogliere nel suddetto saggio è il sotteso allontanamento dall’elemento decisionistico, che rischia di non avere più un ruolo nell’ambito di una normalità dotata di una tale carica fondante.

3. L’idea di diritto che l’autore oppone sia alla norma che alla decisione è legata alla concretezza del contesto storico, in cui si situa per diventare ordinamento e da cui è possibile ricavare un nuovo nomos della Terra dopo il declino dello Stato-nazione.

Lo Schmitt che scrive negli anni del secondo conflitto mondiale ha ben presente la necessità di trovare un paradigma ermeneutico della politica in grado di contrastare gli esiti della modernità e individuare una concretezza che funga da katechon contro la deriva nichilistica dell’età della tecnica e della meccanizzazione – rappresentata sul piano dei rapporti internazionali dall’universalismo di stampo angloamericano.

Sulla scia delle suggestioni ricavate dall’istituzionalismo, il giurista è consapevole che solo la forza di elementi primordiali ed elementari può costituire la base di un nuovo ordine.

La teoria del nomos sarà l’ultimo nome dato da Schmitt alla genesi della politica, che ormai lontana dagli abissi dello “stato d’eccezione” trova concreta localizzazione nello spazio e in particolare nella sua dimensione tellurica: i lineamenti generali delle nuove tesi si trovano già in Terra e mare del 1942 ma verranno portati a compimento solo con Il nomos della terra del 1950.

La teoria del nomos sarà l’ultimo nome dato da Schmitt alla genesi della politica, che ormai lontana dagli abissi dello “stato d’eccezione” trova concreta localizzazione nello spazio e in particolare nella sua dimensione tellurica: i lineamenti generali delle nuove tesi si trovano già in Terra e mare del 1942 ma verranno portati a compimento solo con Il nomos della terra del 1950.

Nel primo saggio, pubblicato in forma di racconto dedicato alla figlia Anima, il Nostro si sofferma sull’arcana e mitica opposizione tra terra e mare, caratteristica di quell’ordine affermatosi nell’età moderna a partire dalla scoperta del continente americano. La spazializzazione della politica, chiave di volta del pensiero del tardo Schmitt, si fonda sulla dicotomia tra questi due elementi, ciascuno portatore di una weltanschauung e sviscerati nelle loro profondità ancestrali e mitologiche più che trattati alla stregua di semplici elementi naturali. Il contrasto tra il pensiero terrestre, portatore di senso del confine, del limite e dell’ordine, e pensiero marino, che reputa il mondo una tabula rasa da percorrere e sfruttare in nome del principio della libertà, ha dato forma al nomos della modernità, tanto da poter affermare che «la storia del mondo è la storia della lotta delle potenze terrestri contro le potenze marine» (Terra e mare, 2011, p.18) . Un’interpretazione debitrice delle suggestioni di Ernst Kapp e di Hegel e che si traduceva nel campo geopolitico nel conflitto coevo tra Germania e paesi anglosassoni.

Lo spazio, cardine di quest’impianto teorico, viene analizzato nella sua evoluzione storico-filosofica e con riferimenti alle rivoluzioni che hanno cambiato radicalmente la prospettiva dell’uomo. La modernità si apre infatti con la scoperta del Nuovo Mondo e dello spazio vuoto d’oltreoceano, che disorienta gli europei e li sollecita ad appropriarsi del continente, dividendosi terre sterminate mediante linee di organizzazione e spartizione. Queste rispondono al bisogno di concretezza e si manifestano in un sistema di limiti e misure da inserire in uno spazio considerato ancora come dimensione vuota. È con la nuova rivoluzione spaziale realizzata dal progresso tecnico – nato in Inghilterra con la rivoluzione industriale – che l’idea di spazio esce profondamente modificata, ridotta a dimensione “liscia” e uniforme alla mercé delle invenzioni prodotte dall’uomo quali «elettricità, aviazione e radiotelegrafia», che «produssero un tale sovvertimento di tutte le idee di spazio da portare chiaramente (…) a una seconda rivoluzione spaziale» (Ivi, p.106). Schmitt si oppone a questo cambio di rotta in senso post-classico e, citando la critica heideggeriana alla res extensa, riprende l’idea che è lo spazio ad essere nel mondo e non viceversa. L’originarietà dello spazio, tuttavia, assume in lui connotazioni meno teoretiche, allontanandosi dalla dimensione di “datità” naturale per prendere le forme di determinazione e funzione del “politico”. In questo contesto il rapporto tra idea ed eccezione, ancora minacciato dalla “potenza del Niente” nella produzione precedente, si arricchisce di determinazioni spaziali concrete, facendosi nomos e cogliendo il nesso ontologico che collega giustizia e diritto alla Terra, concetto cardine de Il nomos della terra, che rappresenta per certi versi una nostalgica apologia dello ius publicum europaeum e delle sue storiche conquiste. In quest’opera infatti Schmitt si sofferma nuovamente sulla contrapposizione terra/mare, analizzata stavolta non nei termini polemici ed oppositivi di Terra e mare[2] quanto piuttosto sottolineando il rapporto di equilibrio che ne aveva fatto il cardine del diritto europeo della modernità. Ma è la iustissima tellus, «madre del diritto» (Il nomos della terra, 1991, p.19), la vera protagonista del saggio, summa del pensiero dell’autore e punto d’arrivo dei suoi sforzi per opporre un solido baluardo al nichilismo.

Nel nomos si afferma l’idea di diritto che prende la forma di una forza giuridica non mediata da leggi che s’impone con violenza sul caos. La giustizia della Terra che si manifesta nel nomos è la concretezza di un arbitrio originario che è principio giuridico d’ordine, derivando paradossalmente la territorialità dalla sottrazione, l’ordine dal dis-ordine. Eppure, nonostante s’avverta ancora l’eco “tragica” degli scritti giovanili, il konkrete Ordnung in cui si esprime quest’idea sembra salvarlo dall’infondatezza e dall’occasionalismo di cui erano state accusate le sue teorie precedenti.

Da un punto di vista prettamente giuridico, Schmitt ribadisce la sentita esigenza di concretezza evitando di tradurre il termine nomos con “legge, regola, norma”, triste condanna impartita dal «linguaggio positivistico del tardo secolo XIX» (Ivi, p.60). Bisogna invece risalire al significato primordiale per evidenziarne i connotati concreti e l’origine abissale, la presa di possesso e di legittimità e al contempo l’assenza e l’eccedenza. La catastrofe da cui lo ius publicum europaeum è nato, ossia la fine degli ordinamenti pre-globali, è stata la grandezza del moderno razionalismo politico, capace di avere la propria concretezza nell’impavida constatazione della sua frattura genetica e di perderla con la riduzione del diritto ad astratta norma. Ed è contro il nichilismo del Gesetz che Schmitt si arma, opponendo alla sua “mediatezza”, residuo di una razionalità perduta, l’“immediatezza” del nomos, foriero di una legittimità che «sola conferisce senso alla legalità della mera legge» (Ivi, p.63).

GEOPOLITICA & TEORIA 27/05/2015 Ugo Gaudino

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AMENDOLA A., Carl Schmitt tra decisione e ordinamento concreto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999

CARRINO A., Carl Schmitt e la scienza giuridica europea, introduzione a C. SCHMITT, La condizione della scienza giuridica europea, Pellicani Editore, Roma, 1996

CASTRUCCI E., Introduzione alla filosofia del diritto pubblico di Carl Schmitt, Giappichelli, Torino, 1991

ID., Nomos e guerra. Glosse al «Nomos della terra» di Carl Schmitt, La scuola di Pitagora, Napoli, 2011

CATANIA A., Carl Schmitt e Santi Romano, in Il diritto tra forza e consenso, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1990, pp.137-177

CHIANTERA-STUTTE P., Il pensiero geopolitico. Spazio, potere e imperialismo tra Otto e Novecento, Carocci Editore, Roma, 2014

DUSO G., La soggettività in Schmitt in Id., La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt, Arsenale, Venezia, 1981, pp.49-68

GALLI C., Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 2010

LANCHESTER F., Un giurista davanti a sé stesso, in «Quaderni costituzionali», III, 1983, pp. 5-34

LÖWITH K., Il decisionismo occasionale di Carl Schmitt, in Marx, Weber, Schmitt, Laterza, Roma:Bari,1994

PIETROPAOLI S., Ordinamento giuridico e «konkrete Ordnung». Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt, in «Jura Gentium», 2, 2012

ID., Schmitt, Carocci, Roma, 2012

PORTINARO P. P., La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Edizioni di Comunità, Milano, 1982

ROMANO S., L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1946

SCHMITT C., Die Diktatur, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia, 1921, trad. it. La dittatura, Laterza, Roma-Bari, 1975

ID., Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1922, trad it. Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Le categorie del ‘politico’ (a cura di P. SCHIERA e G. MIGLIO), Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1928, trad. it. Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano, 1984

ID., Der Begriff des Politischen, in C. SCHMITT et al., Probleme der Demokratie, Walther Rothschild, Berlino-Grunewald, 1928, pp. 1-34, trad. it. Il concetto di ‘politico’. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Legalität und Legitimität, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1932, trad. it. Legalità e legittimità, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hanseatische Verlagsanstaldt, Amburgo, 1934, trad. it. I tre tipi di pensiero giuridico, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Reclam, Lipsia 1942, trad. it. Terra e mare. Una considerazione sulla storia del mondo raccontata a mia figlia Anima, Adelphi, 2011

ID., Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum europaeum, Greven, Colonia 1950, trad. it. Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello “ius publicum europaeum”, Adelphi, Milano, 1991

ID., Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Internationaler Universitätsverlag, Tubinga, 1950, trad. it. La condizione della scienza giuridica europea, Pellicani Editore, Roma, 1996

Multiculturalism and the Politics of Guilt extends Paul Gottfried’s examination of Western managerial government’s growth in the last third of the twentieth century. Linking multiculturalism to a distinctive political and religious context, the book argues that welfare-state democracy, unlike bourgeois liberalism, has rejected the once conventional distinction between government and civil society. Gottfried argues that the West’s relentless celebrations of diversity have resulted in the downgrading of the once dominant Western culture. The moral rationale of government has become the consciousness-raising of a presumed majority population. While welfare states continue to provide entitlements and fulfill the other material programs of older welfare regimes, they have ceased to make qualitative leaps in the direction of social democracy. For the new political elite, nationalization and income redistributions have become less significant than controlling the speech and thought of democratic citizens. An escalating hostility toward the bourgeois Christian past, explicit or at least implicit in the policies undertaken by the West and urged by the media, is characteristic of what Gottfried labels an emerging “therapeutic” state. For Gottfried, acceptance of an intrusive political correctness has transformed the religious consciousness of Western, particularly Protestant, society. The casting of “true” Christianity as a religion of sensitivity only toward victims has created a precondition for extensive social engineering.

Multiculturalism and the Politics of Guilt extends Paul Gottfried’s examination of Western managerial government’s growth in the last third of the twentieth century. Linking multiculturalism to a distinctive political and religious context, the book argues that welfare-state democracy, unlike bourgeois liberalism, has rejected the once conventional distinction between government and civil society. Gottfried argues that the West’s relentless celebrations of diversity have resulted in the downgrading of the once dominant Western culture. The moral rationale of government has become the consciousness-raising of a presumed majority population. While welfare states continue to provide entitlements and fulfill the other material programs of older welfare regimes, they have ceased to make qualitative leaps in the direction of social democracy. For the new political elite, nationalization and income redistributions have become less significant than controlling the speech and thought of democratic citizens. An escalating hostility toward the bourgeois Christian past, explicit or at least implicit in the policies undertaken by the West and urged by the media, is characteristic of what Gottfried labels an emerging “therapeutic” state. For Gottfried, acceptance of an intrusive political correctness has transformed the religious consciousness of Western, particularly Protestant, society. The casting of “true” Christianity as a religion of sensitivity only toward victims has created a precondition for extensive social engineering.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Jean-Pierre Vernant, dans « Les origines de la pensée grecque », souligne que « le système de la polis, c’est d’abord une extraordinaire prééminence de la parole sur tous les autres instruments du pouvoir ». C’est ce qui explique l’importance accordée au fait de « tenir parole » chez les peuples primitifs. « Donner sa parole » signifie que le locuteur implique toute sa personne dans son discours et qu’il ne sert point d’obscurs intérêts qui agissent par procuration. L’orateur de la Grèce antique prend la parole afin d’apporter sa pierre à l’édification d’une polis qui ne peut se concevoir sans la participation effective de ses constituants, les citoyens.

Jean-Pierre Vernant, dans « Les origines de la pensée grecque », souligne que « le système de la polis, c’est d’abord une extraordinaire prééminence de la parole sur tous les autres instruments du pouvoir ». C’est ce qui explique l’importance accordée au fait de « tenir parole » chez les peuples primitifs. « Donner sa parole » signifie que le locuteur implique toute sa personne dans son discours et qu’il ne sert point d’obscurs intérêts qui agissent par procuration. L’orateur de la Grèce antique prend la parole afin d’apporter sa pierre à l’édification d’une polis qui ne peut se concevoir sans la participation effective de ses constituants, les citoyens.

Aujourd’hui la transformation est largement accentuée avec la métropolisation du monde : l’interconnexion des capitales et des grandes villes fait qu’il existe souvent plus de liens entre elles qu’entre chacune d’elles et son propre arrière-pays. D’où, parfois, un sentiment d’abandon au sein des périphéries rurales (thème devenu récurrent en France).

Aujourd’hui la transformation est largement accentuée avec la métropolisation du monde : l’interconnexion des capitales et des grandes villes fait qu’il existe souvent plus de liens entre elles qu’entre chacune d’elles et son propre arrière-pays. D’où, parfois, un sentiment d’abandon au sein des périphéries rurales (thème devenu récurrent en France).

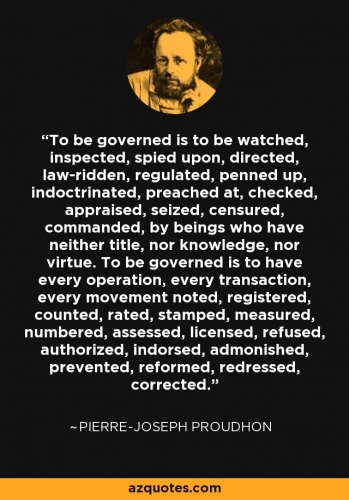

Ainsi, face à la désorientation du pouvoir qui veut faire croire qu’il n’existe plus qu’un modèle de société, que “there is no alternative” et que cette non alternative est toute couleur métisse, l’État total se heurtera très vite à un sérieux problème de moyens et de compétences au point qu’au final, les citoyens ne pourront et surtout ne devront se défendre que seuls, en somme ne compter finalement pour leur sécurité que sur eux-mêmes.

Ainsi, face à la désorientation du pouvoir qui veut faire croire qu’il n’existe plus qu’un modèle de société, que “there is no alternative” et que cette non alternative est toute couleur métisse, l’État total se heurtera très vite à un sérieux problème de moyens et de compétences au point qu’au final, les citoyens ne pourront et surtout ne devront se défendre que seuls, en somme ne compter finalement pour leur sécurité que sur eux-mêmes.

Bien avant Daech, Soljenitsyne observe :

Bien avant Daech, Soljenitsyne observe :

La rencontre Carl Schmitt et Julien Freund, à Colmar, en 1959, Julien Freund qui confia : « J’avais compris jusqu’alors que la politique avait pour fondement une lutte opposant des adversaires. Je découvris la notion d’ennemi avec toute sa pesanteur politique, ce qui m’ouvrait des perspectives nouvelles sur les notions de guerre et de paix ». Ce concept ami/ennemi est inconfortable puisqu’il donne une consistance à la guerre, ce que refusent les pacifistes qui envisagent l’avènement de la paix perpétuelle comme d’autres envisagent la Parousie.

La rencontre Carl Schmitt et Julien Freund, à Colmar, en 1959, Julien Freund qui confia : « J’avais compris jusqu’alors que la politique avait pour fondement une lutte opposant des adversaires. Je découvris la notion d’ennemi avec toute sa pesanteur politique, ce qui m’ouvrait des perspectives nouvelles sur les notions de guerre et de paix ». Ce concept ami/ennemi est inconfortable puisqu’il donne une consistance à la guerre, ce que refusent les pacifistes qui envisagent l’avènement de la paix perpétuelle comme d’autres envisagent la Parousie. Les conflits sont de plus en plus économiques. Ils l’ont toujours été d’une manière ou d’une autre mais dans des proportions variables et parfois assez limitées. Aujourd’hui, l’économique draine tout à lui, et toujours plus frénétiquement, ce qui explique la liquidité des conflits, le fait qu’ils se jouent des frontières et se dématérialisent. Fini les lignes de front et les tirs de barrage. Le conflit est permanent et de ce fait d’une intensité moindre ; mais il est permanent – plus de trêve. Les médias sous toutes leurs formes ne cessent de nous le rappeler, implicitement ou explicitement. Mais comment départager vainqueur et vaincu ? Il n’y en a tout simplement plus, le conflit est devenu perpétuel.

Les conflits sont de plus en plus économiques. Ils l’ont toujours été d’une manière ou d’une autre mais dans des proportions variables et parfois assez limitées. Aujourd’hui, l’économique draine tout à lui, et toujours plus frénétiquement, ce qui explique la liquidité des conflits, le fait qu’ils se jouent des frontières et se dématérialisent. Fini les lignes de front et les tirs de barrage. Le conflit est permanent et de ce fait d’une intensité moindre ; mais il est permanent – plus de trêve. Les médias sous toutes leurs formes ne cessent de nous le rappeler, implicitement ou explicitement. Mais comment départager vainqueur et vaincu ? Il n’y en a tout simplement plus, le conflit est devenu perpétuel.

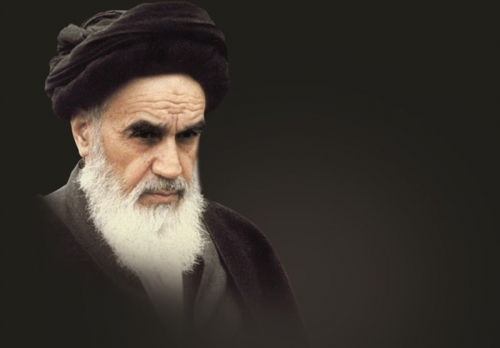

La première partie de l’ouvrage est consacrée à un examen de la pensée de Khomeini avant 1979. Le lecteur y apprendra que dans son ouvrage Le Gouvernement du juriste, paru en 1970, Khomeini prend à contre-pied la tradition religieuse chiite qui se veut historiquement quiétiste et détachée des choses politiques. En théorisant l’institution du velayat-e faqih (traduit par le gouvernement du juriste ou du jurisconsulte), Khomeini entend répondre aux attentes messianiques chiites quant au retour de l’Imam caché (1) et « refonder le rapport des religions à l’autorité politique » (p. 25) en défendant un lien fondamental entre le domaine religieux et le domaine profane. Si ce projet est alors minoritaire au sein des intellectuels chiites, il a des précédents historiques importants : dès le XIIIe siècle, des penseurs ont imaginé une tutelle des mollahs sur la société afin de palier à l’absence de l’imam. Au XVIIe siècle, l’école osuli a créé le titre de marja-e taqlid (la source d’imitation), conçue comme une extension du pouvoir des imams. Le précédent le plus important est probablement celui de la période suivant de près la révolution constitutionnelle de 1905. En 1907, les religieux constitutionnalistes forment en effet un conseil religieux à même de contrôler la validité des lois (p. 28). J. Fabiani estime que Khomeini a synthétisé ces précédents tout en critiquant fermement le processus de sécularisation et de dé-islamisation engagé par le Shah à partir de 1970. Néanmoins, si la révolution fut islamiste, l’aura de Khomeini fut avant tout politique. Ce n’est qu’à partir de 1978, alors en exil à Paris, que Khomeini diffuse des enregistrements de discours mâtinés de références à la martyrologie chiite. Il procède alors à l’islamisation d’un mouvement avant tout social, dirigé contre la monarchie et la sécularisation à marche forcée menée par le Shah depuis la révolution blanche et les réformes de 1963. Le Shah était parvenu à s’aliéner l’intégralité des acteurs sociaux importants, du monde paysan aux grands propriétaires. Descendus dans la rue, ces acteurs participaient à une révolution nationale qui fut pourtant rapidement canalisée grâce à un dénominateur commun : l’islam (pp. 46-47). Le clergé chiite devint, en effet, un relai important de la contestation sûrement parce qu’il s’agissait là d’une institution bien ancrée dans le tissu social et fortement hiérarchisée.

La première partie de l’ouvrage est consacrée à un examen de la pensée de Khomeini avant 1979. Le lecteur y apprendra que dans son ouvrage Le Gouvernement du juriste, paru en 1970, Khomeini prend à contre-pied la tradition religieuse chiite qui se veut historiquement quiétiste et détachée des choses politiques. En théorisant l’institution du velayat-e faqih (traduit par le gouvernement du juriste ou du jurisconsulte), Khomeini entend répondre aux attentes messianiques chiites quant au retour de l’Imam caché (1) et « refonder le rapport des religions à l’autorité politique » (p. 25) en défendant un lien fondamental entre le domaine religieux et le domaine profane. Si ce projet est alors minoritaire au sein des intellectuels chiites, il a des précédents historiques importants : dès le XIIIe siècle, des penseurs ont imaginé une tutelle des mollahs sur la société afin de palier à l’absence de l’imam. Au XVIIe siècle, l’école osuli a créé le titre de marja-e taqlid (la source d’imitation), conçue comme une extension du pouvoir des imams. Le précédent le plus important est probablement celui de la période suivant de près la révolution constitutionnelle de 1905. En 1907, les religieux constitutionnalistes forment en effet un conseil religieux à même de contrôler la validité des lois (p. 28). J. Fabiani estime que Khomeini a synthétisé ces précédents tout en critiquant fermement le processus de sécularisation et de dé-islamisation engagé par le Shah à partir de 1970. Néanmoins, si la révolution fut islamiste, l’aura de Khomeini fut avant tout politique. Ce n’est qu’à partir de 1978, alors en exil à Paris, que Khomeini diffuse des enregistrements de discours mâtinés de références à la martyrologie chiite. Il procède alors à l’islamisation d’un mouvement avant tout social, dirigé contre la monarchie et la sécularisation à marche forcée menée par le Shah depuis la révolution blanche et les réformes de 1963. Le Shah était parvenu à s’aliéner l’intégralité des acteurs sociaux importants, du monde paysan aux grands propriétaires. Descendus dans la rue, ces acteurs participaient à une révolution nationale qui fut pourtant rapidement canalisée grâce à un dénominateur commun : l’islam (pp. 46-47). Le clergé chiite devint, en effet, un relai important de la contestation sûrement parce qu’il s’agissait là d’une institution bien ancrée dans le tissu social et fortement hiérarchisée.

Schleiermacher thought that the Romantics’ criticism of religion applied only to external factors such as dogmas, opinions, and practices, which determine the social and historical form of religions. Religion was about the source of the external factors. He noted that, “as the childhood images of God and immortality vanished before my doubting eyes, piety remained.”

Schleiermacher thought that the Romantics’ criticism of religion applied only to external factors such as dogmas, opinions, and practices, which determine the social and historical form of religions. Religion was about the source of the external factors. He noted that, “as the childhood images of God and immortality vanished before my doubting eyes, piety remained.” The dialogue begins with the historical criticism of the Enlightenment, claiming that although the Christmas celebration is a powerful and vital present reality, it is hardly based on historical fact. The birth of Christ is only a legend. Schleiermacher rejects the historical empiricism of the Enlightenment since it results only in the discovery of insignificant causes for important events and the outcome of history becomes accidental. This is not good enough, “for history derives from epic and mythology, and these clearly lead to the identity of appearance and idea.” Therefore, he says, “it is precisely the task of history to make the particular immortal. Thus, the particular first gets its position and distinct existence in history by means of a higher treatment.”

The dialogue begins with the historical criticism of the Enlightenment, claiming that although the Christmas celebration is a powerful and vital present reality, it is hardly based on historical fact. The birth of Christ is only a legend. Schleiermacher rejects the historical empiricism of the Enlightenment since it results only in the discovery of insignificant causes for important events and the outcome of history becomes accidental. This is not good enough, “for history derives from epic and mythology, and these clearly lead to the identity of appearance and idea.” Therefore, he says, “it is precisely the task of history to make the particular immortal. Thus, the particular first gets its position and distinct existence in history by means of a higher treatment.” Schleiermacher and Fichte based their idea of university on the transcendental idealist philosophy and its new conception of science. A mere technical academy could not represent the totality of knowledge. According to Schleiermacher, “the totality of knowledge should be shown by perceiving the principles as well as the outline of all learning in such a way that one develops the ability to pursue each sphere of knowledge on his own.” All genuine and creative scholarly work must be rooted in the scientific spirit as expressed in philosophy.

Schleiermacher and Fichte based their idea of university on the transcendental idealist philosophy and its new conception of science. A mere technical academy could not represent the totality of knowledge. According to Schleiermacher, “the totality of knowledge should be shown by perceiving the principles as well as the outline of all learning in such a way that one develops the ability to pursue each sphere of knowledge on his own.” All genuine and creative scholarly work must be rooted in the scientific spirit as expressed in philosophy.

Here is what can be understood as a socialist (in Michéa’s sense of the word) comment by the Filipino writer Karlo Mikhail,

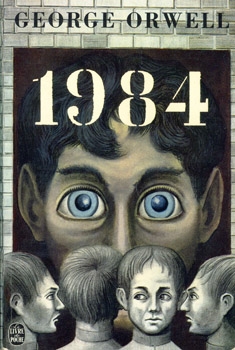

Here is what can be understood as a socialist (in Michéa’s sense of the word) comment by the Filipino writer Karlo Mikhail,  Michéa, like Marx, believes that development by internationalist capitalism acts as a centrifuge to separate the two extremes of those who possess capital from those who do not. Modern society offers increasingly fewer loyalties other than loyalty to the principle of individual competition in a free market. This is why all group adhesion and group loyalty, whether ethnic or geographic or of social class, is undermined or openly attacked by the proponents of progress. In the tradition of socialist conservatives going back to George Orwell, Michéa sees the simplification of language, the dumbing-down of society, and the failure of modern education as part of a pattern.

Michéa, like Marx, believes that development by internationalist capitalism acts as a centrifuge to separate the two extremes of those who possess capital from those who do not. Modern society offers increasingly fewer loyalties other than loyalty to the principle of individual competition in a free market. This is why all group adhesion and group loyalty, whether ethnic or geographic or of social class, is undermined or openly attacked by the proponents of progress. In the tradition of socialist conservatives going back to George Orwell, Michéa sees the simplification of language, the dumbing-down of society, and the failure of modern education as part of a pattern.

« Il est donc manifeste que la cité n'est pas une communauté de lieu, établie en vue de s'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. Certes, ce sont là des conditions qu'il faut nécessairement réaliser si l'on veut qu'une cité existe, mais quand elles sont toutes réalisées, cela ne fait pas une cité, car [une cité] est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles et les lignages » (Politiques, III, 9, 6-15).

« Il est donc manifeste que la cité n'est pas une communauté de lieu, établie en vue de s'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. Certes, ce sont là des conditions qu'il faut nécessairement réaliser si l'on veut qu'une cité existe, mais quand elles sont toutes réalisées, cela ne fait pas une cité, car [une cité] est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles et les lignages » (Politiques, III, 9, 6-15).  Notons que la démocratie est, pour Aristote, le gouvernement des plus pauvres, à la fois contre les riches et contre les classes moyennes. Le terme « démocratie » est ainsi pour Aristote quasiment synonyme de démagogie. (Cela peut choquer mais nos élites n’ont-elles pas la même démarche en assimilant toute expression des attentes du peuple en matière de sécurité et de stabilité culturelle à du « populisme », terme aussi diabolisateur que polysémique, comme l’a montré Vincent Coussedière dans Eloge du populisme et Le retour du peuple. An I ?)

Notons que la démocratie est, pour Aristote, le gouvernement des plus pauvres, à la fois contre les riches et contre les classes moyennes. Le terme « démocratie » est ainsi pour Aristote quasiment synonyme de démagogie. (Cela peut choquer mais nos élites n’ont-elles pas la même démarche en assimilant toute expression des attentes du peuple en matière de sécurité et de stabilité culturelle à du « populisme », terme aussi diabolisateur que polysémique, comme l’a montré Vincent Coussedière dans Eloge du populisme et Le retour du peuple. An I ?)  Dans la philosophie d’Aristote, on rencontre plusieurs domaines : la theoria (la spéculation intellectuelle, ou contemplation), l’épistémé (le savoir), la praxis (la pratique) et la poiesis (la production, qui est précisément la production ou la création des œuvres). Nous avons donc quatre domaines. La theoria c’est, à la fois, ce que nous voyons et ce que nous sommes. L’epistémé, c’est ce que nous pouvons connaitre. La poiesis, c’est ce que nous faisons. La praxis, c’est comment nous le faisons.

Dans la philosophie d’Aristote, on rencontre plusieurs domaines : la theoria (la spéculation intellectuelle, ou contemplation), l’épistémé (le savoir), la praxis (la pratique) et la poiesis (la production, qui est précisément la production ou la création des œuvres). Nous avons donc quatre domaines. La theoria c’est, à la fois, ce que nous voyons et ce que nous sommes. L’epistémé, c’est ce que nous pouvons connaitre. La poiesis, c’est ce que nous faisons. La praxis, c’est comment nous le faisons. L’amitié n’est pas le partage des subjectivités comme dans le monde moderne, c’est autre chose, c’est l’en-commun de la vertu. « La parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu. » (Ethique à Nicomaque, VIII, 4, 1156 b, trad. Jules Tricot). Hannah Arendt a bien vu cela. Elle rappelle que l’amitié n’est pas l’intimité mais un discours en commun, un « parler ensemble » (Vies politiques, 1955, Gallimard, 1974). « Pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait dans le discours », écrit Hannah Arendt. Le monde commun créé par le partage de l’amitié implique un sens commun du monde et des choses, comme l’avait vu aussi Jan Patocka (Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Verdier, 1981). L’amitié contribue à la solidité de la cité. « Toute association est une parcelle de la cité » (« comme des parcelles de l’association entre des concitoyens »). Le principe de l’amitié n’est pas véritablement différent de celui de la politique. Il implique la justice et la vérité. « Chercher comment il faut se conduire avec un ami, c'est chercher une certaine justice, car en général la justice entière est en rapport avec un être ami » (Ethique à Eudème, VII, 10, 1242 a 20).

L’amitié n’est pas le partage des subjectivités comme dans le monde moderne, c’est autre chose, c’est l’en-commun de la vertu. « La parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu. » (Ethique à Nicomaque, VIII, 4, 1156 b, trad. Jules Tricot). Hannah Arendt a bien vu cela. Elle rappelle que l’amitié n’est pas l’intimité mais un discours en commun, un « parler ensemble » (Vies politiques, 1955, Gallimard, 1974). « Pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait dans le discours », écrit Hannah Arendt. Le monde commun créé par le partage de l’amitié implique un sens commun du monde et des choses, comme l’avait vu aussi Jan Patocka (Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Verdier, 1981). L’amitié contribue à la solidité de la cité. « Toute association est une parcelle de la cité » (« comme des parcelles de l’association entre des concitoyens »). Le principe de l’amitié n’est pas véritablement différent de celui de la politique. Il implique la justice et la vérité. « Chercher comment il faut se conduire avec un ami, c'est chercher une certaine justice, car en général la justice entière est en rapport avec un être ami » (Ethique à Eudème, VII, 10, 1242 a 20).