vendredi, 29 avril 2022

Pourquoi l'Occident déteste la Russie et Poutine

Pourquoi l'Occident déteste la Russie et Poutine

par Fabrizio Marchi

Source : Fabrizio Marchi & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/perche-l-occidente-odia-la-russia-e-putin

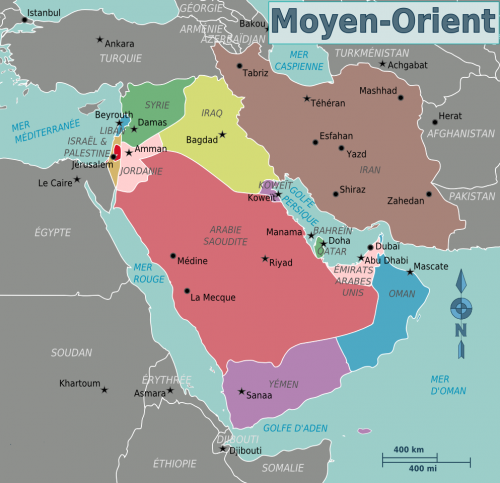

Bien que cela puisse ressembler à un fantasme politique, surtout pour ceux qui ne sont pas impliqués dans la politique internationale, il est important de souligner que l'objectif stratégique de l'offensive globale américaine (lire, entre autres, l'expansion de l'OTAN à l'Est), est la Chine, et non la Russie.

L'affaiblissement, voire la déstabilisation de la Russie à moyen-long terme n'est "que" (avec beaucoup de guillemets...) une étape intermédiaire, même si elle est d'une importance énorme, pour isoler la Chine, le véritable et plus important concurrent des Américains. Tout reste à vérifier, bien sûr, pour savoir si cela est possible, mais à mon avis, telle est bien l'intention.

Les États-Unis cherchent à prolonger le conflit en Ukraine le plus longtemps possible, voire à le rendre permanent. Ils espèrent ainsi saigner la Russie, tant sur le plan militaire que, surtout, sur le plan économique, et l'user psychologiquement au fil du temps, en sapant sa cohésion interne. À moyen terme, la guerre pourrait renforcer le leadership de Poutine, et c'est déjà le cas, mais à long terme, elle pourrait peut-être l'affaiblir. Après tout, rester embourbé dans une guerre à long terme peut être, et a été, déstabilisant pour tout le monde. Pensez au Vietnam pour les États-Unis et à l'Afghanistan pour l'Amérique et l'Union soviétique, pour ne citer que quelques exemples bien connus. Et quelle que soit la solidité du leadership de Poutine, nous ne pouvons pas exclure a priori qu'il puisse être affaibli en interne au fil du temps. Dans quelle mesure et si cela est possible, comme je l'ai dit, est une autre question, mais je crois que la stratégie du Pentagone est la suivante.

Immédiatement après l'effondrement de l'URSS (mais la désintégration avait déjà commencé depuis un certain temps), la Russie a été réduite à l'état de colonie, un pays disposant d'un énorme réservoir de matières premières à piller et d'une grande masse de main-d'œuvre bon marché à la disposition des multinationales et des entreprises occidentales, ainsi que d'un gouvernement d'hommes d'affaires sans scrupules, de mèche avec la mafia et dirigé par une marionnette ivre au service des États-Unis. Ils étaient convaincus qu'ils avaient le monde entre leurs mains. Et c'était leur plus grande erreur. Une erreur qu'ils ont en fait souvent commise au cours des trente dernières années. Ils ont été littéralement délogés par la croissance économique impétueuse, voire inquiétante, de la Chine et n'ont pas pensé que la Russie pouvait se relever et retrouver sa force, son centre de gravité, son identité, qui est celle d'un grand pays, avec une grande histoire, une grande culture et un grand peuple qui ne peut accepter d'être réduit à une colonie de l'Occident.

Qu'on le veuille ou non (cela n'a absolument rien à voir avec la compréhension des choses), Poutine était l'homme qui incarnait cette renaissance. Et c'est précisément cela que l'Occident ne lui pardonne pas. Parce qu'il leur a enlevé le grand jouet qu'ils pensaient avoir entre les mains et, ce faisant, leur a enlevé le rêve - qui semblait avoir été réalisé - de pouvoir dominer la planète entière.

Que la croisade anti-russe se fasse pour défendre les valeurs occidentales, la liberté, les droits civils et la démocratie, c'est évident, mais c'est du bavardage, de la propagande des plus évidentes, de la soupe pour les naïfs (je ne veux pas m'y frotter...). L'Occident fait et a fait des affaires, a soutenu, financé, armé et souvent créé les dictatures les plus féroces dans le monde entier (tout comme il n'hésite pas aujourd'hui à anoblir la pire racaille nazie-fasciste jamais vue en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale), et encore moins si le problème peut être les droits et la démocratie. Si Putin était à votre service, vous pourriez aussi bien manger littéralement de la chair de petit enfant au petit déjeuner et personne ne s'en soucierait le moins du monde et tout le monde trouverait même un moyen de le dissimuler.

Affaiblir, réduire radicalement ou même déstabiliser la Russie et installer un gouvernement complaisant signifierait, comme je l'ai dit, isoler la Chine. Pensons aujourd'hui à l'Inde, un pays formellement placé dans la sphère d'influence occidentale, mais en fait non homogène avec cette même sphère, pour des raisons géographiques évidentes et donc économiques et commerciales. Avec la disparition de la Russie, l'autre principal bastion, outre la Chine, du bloc (euro-asiatique), l'Inde serait inévitablement aspirée dans la sphère d'influence occidentale, et peut-être aussi le Pakistan, un allié des États-Unis jusqu'à il y a tout juste un an ou deux.

Il s'agit évidemment d'une stratégie et d'un projet très ambitieux avec lesquels les Américains pourraient jouer à moyen et long terme. D'autre part, s'ils ne parviennent pas à briser d'une manière ou d'une autre le lien entre la Russie et la Chine, c'est-à-dire l'axe central du bloc asiatique (possible mais pas encore complètement homogène), les choses pourraient se gâter pour les États-Unis et le bloc occidental.

C'est pourquoi la crise actuelle est certainement la plus grave et la plus inquiétante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Objectivement, nous ne sommes pas en mesure de prévoir les évolutions et, surtout, les résultats potentiellement dramatiques.

18:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, chine, états-unis, occident, vladimir poutine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 28 avril 2022

La CIA adopte une idéologie de gauche

La CIA adopte une idéologie de gauche

Michael Tracey (2021)

Source: https://misionverdad.com/traducciones/la-cia-adopta-una-ideologia-de-izquierda

Dans une vidéo marketing époustouflante diffusée pour la première fois le 25 mars 2021, mais qui était passée inaperçue jusqu'à il y a quelques jours, la CIA a approuvé avec enthousiasme plusieurs principes clés de ce qui est désormais indiscutablement devenu une construction idéologique et rhétorique hégémonique de la gauche et du libéralisme :

"Je suis une femme de couleur", proclame triomphalement la protagoniste de la vidéo, un agent de la CIA anonyme". "Je suis une millenian cisgenre à qui on a diagnostiqué un trouble d'anxiété généralisée. Je suis intersectionnelle, mais mon existence n'est pas un exercice de mise en boîte".

Elle poursuit: "J'avais l'habitude de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Mais à 36 ans, je refuse d'intérioriser les idées patriarcales erronées sur ce qu'une femme peut ou doit être. Je suis fatiguée de me sentir comme si je devais m'excuser pour l'espace que j'occupe".

La vidéo est un rapide tour de force des tropes et des bizarreries les plus étroitement associés à l'"idéologie Woke" contemporaine, comme par exemple:

- Une référence directe à la doctrine de l'"intersectionnalité". On peut soutenir que c'est le principal principe de fonctionnement de la dite idéologie, ce qui signifie qu'un large éventail d'oppressions fondées sur l'identité se "croisent" et doivent être renversées.

- L'invocation du terme "cisgenre", qui vise à signifier l'inclusion par la CIA des personnes sans normes de genre, c'est-à-dire les personnes trans.

- Une dénonciation du "patriarcat", l'un des systèmes d'oppression identitaire les plus abhorrés.

- L'étrange fierté d'être diagnostiquée avec une maladie mentale, comme s'il s'agissait simplement d'un autre trait d'identité à rendre public et à accepter, plutôt que d'une affection débilitante à guérir.

- L'utilisation désormais omniprésente du substantif "espace" pour désigner non pas un lieu physique quelconque, mais la vague force métaphysique que l'on est censé exercer dans la vie... ou quelque chose comme ça. ("Connaissez votre valeur. Maîtrisez votre espace", ajoute la femme).

"Woke Ideology" est un terme vague et amorphe désignant un vaste ensemble de croyances et de pratiques; les adeptes de l'idéologie nient souvent qu'une telle chose existe. Et pourtant, toute personne qui n'a pas vécu sous une roche sait à peu près ce que ce terme signifie, reconnaît le style rhétorique dans lequel il est exprimé et comprend immédiatement que cette vidéo en est un exemple. Tout comme on peut identifier des exemples de "communisme" ou de "libertarisme" malgré les débats perpétuels sur la définition précise de ces désignations idéologiques.

Bien que la vidéo ait été produite par la CIA, elle aurait facilement pu être produite par n'importe quelle entreprise du Fortune 500 ou organisation militante financée par une fondation, qui lisent toutes plus ou moins le même script.

La vidéo de la CIA est en fait un épisode d'une série intitulée Humans of the CIA, un titre probablement destiné à rappeler la mode des médias sociaux Humans of New York, dans laquelle des citoyens ordinaires sont "humanisés" avec des histoires sentimentales et touchantes. Tout comme la CIA a tenté de le faire avec cette série.

Une autre vidéo de la série Humans of the CIA présente un homme qui raconte son parcours avec la citation suivante: "Ayant grandi en étant gay dans une petite ville du sud, j'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse et acceptante. J'ai toujours lutté contre l'idée de ne pas pouvoir parler de ma vie personnelle au travail. Imaginez ma surprise lorsque, lors de mon assermentation à la CIA, j'ai remarqué un arc-en-ciel sur le cordon du directeur de l'époque, M. Brennan".

"L'inclusion est une valeur fondamentale ici", poursuit The Man Who Came Out Gay. "Les membres du personnel, du haut en bas de l'échelle, s'efforcent de faire en sorte que chaque personne - quel que soit son sexe, son identité sexuelle, sa race, son handicap ou son orientation sexuelle - puisse apporter tout son être au travail chaque jour".

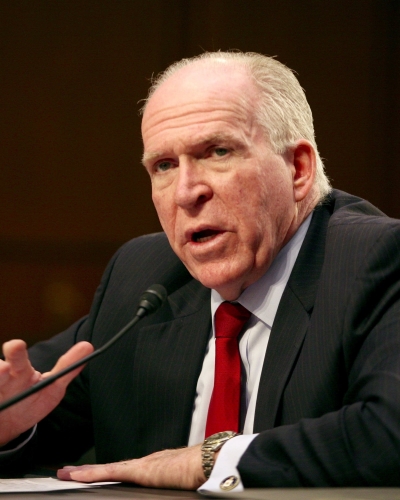

Il s'avère que John Brennan (photo) , l'ancien directeur de la CIA sous Barack Obama (et protagoniste de la saga Trump/Russie générée par la CIA) apparaît dans ces deux vidéos comme un homme qui cherche à s'assurer que les agents de la CIA puissent "apporter tout leur moi au travail chaque jour", plutôt que juste une partie de leur moi, comme quelques membres. Il est là, souriant aux côtés de la femme latina, symbole de l'engagement de la direction de la CIA en matière d'équité et d'inclusion. L'un des successeurs de Brennan, Gina Haspel, dont la nomination a été annoncée par l'administration Trump comme une victoire pour "l'émancipation des femmes", fait également un caméo. Il est clair que la nouvelle dévotion passionnée de l'Agence pour ces valeurs identitaires n'a rien de partisan !

S'il est possible que le zèle du département marketing de la CIA à adopter ce jargon se soit intensifié avec le début d'une nouvelle administration démocrate, le plan de relations publiques semble être antérieur à l'inauguration de Joe Biden. Le 4 janvier 2021, une vidéo a été publiée dans laquelle un autre agent anonyme vante son expérience en tant que "responsable de la stratégie d'entreprise et de l'éducation pour la diversité et l'inclusion" comme une merveilleuse préparation à une carrière à la CIA.

On a du mal à imaginer Donald Trump autorisant personnellement une telle campagne de marketing (mais qui sait). Quoi qu'il en soit, le rôle de la CIA dans l'activisme politique gauche/libéral a atteint une sorte de crescendo sous la présidence de Trump. Brennan a joué un rôle particulièrement important dans le lancement du récit selon lequel Trump aurait été "de connivence" avec le gouvernement russe pour subvertir la démocratie américaine, et ce récit est devenu un objet de fixation furieuse de la gauche/gauche libérale, en partie en raison de l'agitation constante de Brennan sur Twitter et de sa position dans les médias d'entreprise :

(Traduction de ce Twitter du 16 juillet 2018: La performance de Donald Trump lors de sa conférence de presse à Helsinki nous mène au seuil, et dépasse même ce seuil, du "délit et méfait de haute gamme". Ce n'était rien moins que de la trahison. Non seulement les commentaires de Trump étaient imbéciles, mais il s'avère qu'il est complètement dans la poche de Poutine. Patriotes républicains: où êtes-vous???")

(Pour tous ceux qui nient que des segments de "la gauche" ont été impliqués dans le récit Trump/Russie, veuillez jeter un coup d'œil aux organisations qui ont parrainé des rassemblements pour défendre le conseiller spécial Robert Mueller tout au long de 2017 et 2018. Ils comprennent le Working Families Party, Progressive Democrats of America, People for the American Way, Indivisible, et d'autres. Ce ne sont pas seulement les "libéraux" ou les "centristes" insipides qui ont fait cela).

Ainsi, la dernière ouverture rhétorique de la CIA pourrait être comprise comme une continuation de la tendance selon laquelle les prérogatives de la CIA sont de plus en plus alignées sur les prérogatives du complexe à but non lucratif de la gauche libérale et des activistes financés par des fondations. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si les anciens (ou "ex") agents de la CIA ont constitué une part importante des nouveaux membres du Parti démocrate lorsque celui-ci a pris le contrôle de la Chambre des représentants en 2018.

Chaque fois qu'ils sont confrontés à la réalité que leurs styles rhétoriques sont imités dans tous les centres de pouvoir du pays, y compris maintenant la Communauté du renseignement, les militants et les journalistes de gauche ont tendance à nier rageusement toute culpabilité. La décision de la CIA de se déclarer institutionnellement comme une source d'"intersectionnalité", insisteront-ils, est une cooptation fausse et cynique.

Cependant, il ne s'agit pas tant d'une "cooptation" que d'une évolution naturelle des impératifs de l'idéologie woke. La CIA peut facilement adopter quelque chose qui s'approche d'une attitude "intersectionnelle" à l'égard des oppressions raciales, de genre et d'identité sexuelle et poursuivre sa mission ordinaire. En fait, l'adoption de cette rhétorique pourrait améliorer sa mission en renforçant son cachet culturel interne. Supposons que John Brennan soit un vrai croyant dans la doctrine de l'intersectionnalité - ce qui n'est absolument pas hors de question - et qu'il croit vraiment que la CIA peut contribuer à la réalisation de ses objectifs. Que faire alors ?

Prétendre qu'il y a une discontinuité entre la nouvelle popularité universelle de ces concepts et l'activisme de gauche n'a aucun sens. Y a-t-il une croyance de gauche plus puissante en circulation en ce moment que celle des oppressions "intersectionnelles" et de leur influence omniprésente et déterminante sur la vie américaine ? La CIA ne fait que signaler son empressement à participer au projet idéologique de démantèlement de ces supposées oppressions. D'une certaine manière, il s'agit d'une véritable victoire pour la gauche militante, dont les convictions gagnent des adhérents à un rythme vertigineux, probablement jamais aussi rapide que l'année dernière.

Mais au lieu de se demander pourquoi le paradigme rhétorique et idéologique qu'ils ont promu sans relâche s'accorde si facilement avec les institutions les plus puissantes du pays, des banques de Wall Street aux grands monopoles technologiques en passant par la CIA, les activistes et les journalistes de gauche changent souvent de sujet avec pétulance. Après que j'ai commenté la vidéo "Woke CIA" hier via Twitter, le frontman radical de Rage Against the Machine, Tom Morello, est sorti de nulle part pour m'accuser de nier les "maux" des actions passées de la CIA - comme les assassinats et les coups d'État - et de faire comme si le "vrai problème" de la CIA était sa pratique soudaine de distribution de soi-disant "pamphlets woke".

En ce moment, je lis un livre très éclairant (ce n'est pas un pamphlet) qui détaille de nombreuses transgressions brutales et largement oubliées de la CIA, comme une mission secrète de 1958 qui a abouti au bombardement d'un marché et d'une église sur l'île d'Ambon, en Indonésie, anéantissant des civils. Tous ceux qui ne connaissent pas ce chapitre de l'histoire de la CIA, ainsi que d'autres, devraient "s'instruire", et peut-être cela les aidera-t-il à comprendre ce que le guitariste gauchiste audacieusement subversif ne comprend manifestement pas: que l'"idéologie du réveil" est parfaitement compatible avec la prérogative institutionnelle de la CIA d'asseoir davantage son propre pouvoir.

Cette histoire rend doublement absurde le fait que les libéraux (et, bien que plus tacitement, les gauchistes) aient été si tolérants à l'égard des interventions de la CIA dans les affaires politiques intérieures parce que leurs objectifs politiques à court terme (désactiver et destituer Trump) s'alignaient les uns sur les autres. Maintenant, ils semblent plus en colère contre ceux qui soulignent l'absurdité évidente de cette tactique de marketing de la CIA que contre la tactique elle-même. Peut-être est-ce parce qu'ils ont été les principaux artisans de la création des conditions politiques dans lesquelles l'adoption de telles tactiques est considérée comme astucieuse.

(L'été dernier, Morello s'est déclaré un grand admirateur de White Fragility de Robin DiAngelo, l'un des pires livres jamais écrits et une source primaire des préceptes "antiracistes" insensés adoptés dans toute l'Amérique des entreprises. Cela vous donne donc une idée d'où il vient).

Les libéraux et les gauchistes doivent constamment nier que leurs croyances, leur esthétique et leurs codes d'expression sont devenus hégémoniques, car se positionner comme des marginaux nobles et assiégés est au cœur de leur concept de soi. Comme me l'a dit un commentateur sur Twitter : "A mon avis, la CIA a examiné les croyances de ceux qui sortent des écoles d'élite et a décidé que c'est ainsi qu'elle doit se présenter à eux". Eh bien... oui.

Nombreux sont ceux qui ne trouvent pas intéressant ou digne de commentaire le fait que les prescriptions idéologiques et les formulations rhétoriques, autrefois largement reléguées au Tumblr et aux cercles académiques obscurs, ont migré vers les plus hauts niveaux de l'appareil de renseignement américain en l'espace de quelques années. Qu'ils se sentent libres de continuer à hurler dans le vide en ligne, tandis que d'autres tentent d'évaluer de manière critique ce phénomène qui perturbe la culture.

Michael Tracey est un journaliste américain qui se concentre sur l'analyse et le commentaire de la politique américaine. Son livre sur la façon dont la psyché collective des élites politiques et médiatiques américaines a été déformée par une rupture épistémique sismique pendant l'ère Donald Trump doit être publié en 2022.

Cet article a été initialement publié sur le blog de Michael Tracey le 4 mai 2021, traduit pour Mision Verdad par José Aponte.

- Nous sommes un groupe de chercheurs indépendants qui se consacrent à l'analyse du processus de guerre contre le Venezuela et de ses implications mondiales. Depuis le début, l'utilisation de notre contenu est gratuite. Nous comptons sur les dons et les collaborations pour soutenir ce projet. Si vous souhaitez contribuer à Misión Verdad, vous pouvez le faire ici: https://misionverdad.com/donate .

13:54 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cia, états-unis, actualité, services secrets, services secrets américains |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les "Straussiens" ou les architectes des guerres de l'Amérique

Les "Straussiens" ou les architectes des guerres de l'Amérique

Javier Barraycoa

Source: https://posmodernia.com/guerra-en-ucrania-iii-los-straussianos-o-los-arquitectos-de-las-guerras-de-estados-unidos/

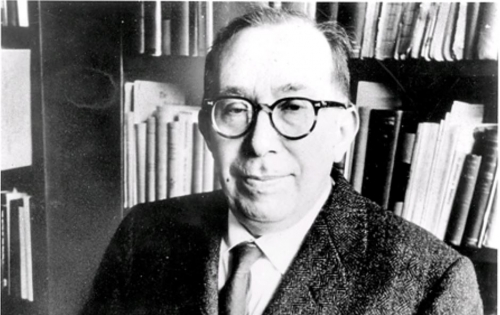

Qui sont les "Straussiens" et quel est leur lien avec la guerre actuelle en Ukraine ? Nous allons nous référer à une série de doctrinaires et de politiciens qui ont guidé la politique étrangère américaine pendant des décennies, tant en matière économique que militaire. Nombre d'entre eux ont été, directement ou indirectement, des disciples du philosophe allemand Leo Strauss (1899-1973) et sont connus dans certains milieux sous le nom de "secte straussienne" [1]. Face à la montée du nazisme, Strauss se réfugie à l'université de Chicago où il enseignera la philosophie. Tous ses premiers disciples, qui formaient un cercle presque secret, étaient d'origine juive. Strauss les a rassemblés et a transmis oralement sa pensée la plus cryptique et la plus ésotérique. Aucune trace écrite de ces leçons ou réunions privées ne nous est parvenue, car elles étaient orales, et nous n'en avons que des références indirectes. Le fil conducteur de "l'enseignement secret" de Strauss était que, pour éviter un nouvel holocauste, une dictature forte devait être mise en place pour défendre les Juifs. Il a également soutenu que les démocraties libérales isolées ne pouvaient pas survivre par elles-mêmes et que les sociétés devaient cohabiter face à un "ennemi" hostile.

Strauss pensait que les œuvres des anciens philosophes contenaient délibérément des concepts "ésotériques" dont la vérité ne peut être comprise que par un petit nombre et qui seraient mal compris par les masses à endoctriner avec des connaissances "exotériques". On sait que le maître lui-même appelait ses élèves choisis les "hoplites" [2]. Le professeur leur avait inculqué l'idée d'utiliser le soi-disant "noble mensonge" (il est moralement éthique de mentir afin de préserver une fin noble)[3], quelque chose que ses disciples allaient rapidement apprendre à appliquer à leurs activités politiques. Ils n'ont pas renoncé à l'action, et il les a envoyés révolutionner les classes des enseignants opposants. Strauss soutenait qu'il fallait toujours se battre, et cette agitation en classe pouvait être appliquée à la géopolitique. C'est pourquoi il soutenait qu'un État (comme les États-Unis) qui voulait survivre devait toujours être en guerre. Pour le philosophe, cela fournissait une éthique spartiate, car la paix mène toujours à la décadence. Les straussiens croient donc à la "guerre perpétuelle" prônée par leur maître et non à la "paix perpétuelle" prônée par Kant.

Leo Strauss

Le platonisme et une fausse idée du droit naturel dominent l'ensemble de la pensée de Leo Strauss. Il a toujours défendu l'existence d'une élite qui devrait être compatible avec les structures démocratiques formelles. Par conséquent, il a sensibilisé ses disciples à l'idée que dans les sociétés, certains sont destinés à diriger et d'autres à être dirigés. Qui, alors, doit diriger ? Ceux qui réalisent qu'il n'y a pas de moralité en dehors d'eux et qu'il n'y a qu'un seul "droit naturel": le droit du supérieur de dominer l'inférieur. Néanmoins, il a fait valoir que la loi morale, n'étant pas une fin en soi mais plutôt un artifice, était nécessaire pour maintenir l'ordre et la cohésion interne des sociétés. Et que l'un des moyens les plus efficaces pour diffuser ces principes moraux était la religion. Alors que Marx considérait la religion comme l'"opium du peuple", Strauss l'appelait la "sainte fraude". La religion est devenue l'un des instruments les plus efficaces de l'action politique, comme la "colle qui lie les sociétés entre elles". La religion n'était nécessaire que pour les masses, car les dirigeants n'en avaient pas besoin. Toute cette révolution d'idées finira par influencer la politique étrangère américaine au cours des dernières décennies.

Les premiers "Straussiens"

Peut-être Strauss n'aurait-il pas été beaucoup plus loin que les autres penseurs de son époque sans la force et l'influence politique que ses disciples ont progressivement acquises [4]. Ils se sont infiltrés dans l'administration américaine aux plus hauts niveaux et font maintenant partie des groupes de réflexion les plus influents des États-Unis. Toute l'architecture des guerres menées - directement ou indirectement - par les Etats-Unis depuis la chute de l'URSS a été légitimée par les thèses des "straussiens" et leur capacité de contrôle idéologique dans les administrations américaines, qu'elles soient républicaines ou démocrates.

Lorsque Leo Strauss meurt en 1973, ses disciples restent groupés et s'engagent en politique par l'intermédiaire du sénateur démocrate Henry "Scoop" Jackson (photo). Parmi les plus connus, citons Elliott Abrams, Richard Perle et Paul Wolfowitz [5]. Ils ont été rejoints par un groupe de journalistes trotskistes du City College de New York qui publiaient le magazine Commentary (pensée et opinion conservatrices en vogue dans les milieux juifs de la côte Est). Ces derniers étaient connus comme "les intellectuels de New York". En raison de leur ancrage idéologique dans le trotskisme et de leur haine de l'URSS stalinienne, ils se sont impliqués dans la politique par le biais de la RAND Corporation [7]. L'acte fondateur de ce groupe a été la rédaction et l'adoption ultérieure de l'"amendement Jackson-Vanik" (1974) qui devait contraindre l'Union soviétique à autoriser l'émigration de sa population juive vers Israël sous la menace de sanctions économiques.

Paul Wolfowitz, un straussien par excellence

Un Paul Wolfowitz encore très jeune (que l'on appellera plus tard le Wolfowitz d'Arabie, étant donné son obsession pour le renversement du régime de Saddam Hussein), formé auprès de Leo Strauss et de son collaborateur Albert Wohlstetter (un homme de l'État profond américain au temps de la guerre froide). Le véritable mentor de Wolfowitz serait Albert Wohlstetter (1913-1997), partisan d'une politique nucléaire ferme contre l'URSS, qui enseignait au département des sciences politiques de Chicago à cette époque. Grâce à ce contact, Paul Wolfowitz et Richard Perle (un autre des futurs architectes de la future guerre en Irak) [8], à l'été 1969, commencent à collaborer avec le Committee to Maintain a Prudent Defense Policy (CMPDP), un organisme créé par le secrétaire d'État Dean Acheson pendant la guerre froide pour élaborer des stratégies contre l'URSS.

Selon Francis Fukuyama, un néoconservateur et disciple indirect des straussiens: "Wolfowitz a fait la synthèse entre Strauss et Wohlstetter", ils étaient l'un, le philosophe, et l'autre, le stratège; les deux maîtres des néoconservateurs. Comme nous le soulignerons ci-dessous, ces collaborateurs trostkystes du parti démocrate, se sont progressivement convertis au républicanisme et sont devenus la base idéologique des "néocons". Wolfowitz, pendant son mandat de secrétaire adjoint à la défense sous George W. Bush, a été à l'origine de concepts tels que la "guerre préventive" ou l'"axe du mal", qui ont fait florès.

La formation "straussienne" des néoconservateurs

Dès 1976, Wolfowitz met en place l'équipe B, sous la présidence républicaine de Gerald Ford, pour analyser le danger que représente l'URSS pour le monde occidental. La conclusion de l'étude était qu'il ne suffisait pas de l'isoler, mais de l'éradiquer. Par la suite, les straussiens et les intellectuels new-yorkais - tous d'origine juive et anciens bolcheviks, comme nous l'avons déjà dit - se sont paradoxalement mis au service de Ronald Reagan et des républicains. C'est alors qu'ils ont commencé à s'appeler "néo-conservateurs". Ils ont été les architectes de groupes de travail et de groupes de réflexion tels que le National Endowment for Democracy (NED - Dotation nationale pour la démocratie) et l'US Institute of Peace (USIP). Ce dernier a été impliqué dans la révolution de Tianamen et les révolutions dites de couleur: manifestations d'octobre 2000 en Yougoslavie qui ont conduit au renversement de Miloševich; révolution des roses qui a conduit à la chute d'Edouard Chevardnadze (pro-russe) en Géorgie en 2003 et s'est terminée par la guerre russo-géorgienne de 2008; révolution orange qui a conduit à la fuite du candidat Viktor Iouchtchenko (pro-russe) en Ukraine en 2004; la Révolution des tulipes qui a conduit à l'éviction du gouvernement (pro-russe) d'Askar Akayev au Kirghizstan en 2005 (photo, ci-dessous); la Révolution blanche qui a tenté sans succès de renverser Alexandre Lukashenko (pro-russe) en Biélorussie; ou les manifestations en Moldavie contre le gouvernement du Parti communiste (pro-russe) en 2009.

Plus inquiétant est un document rédigé par Paul Wolfowitz en 1992 après la chute de l'URSS, qui précise que les Etats-Unis doivent maintenir l'hégémonie mondiale en empêchant l'émergence de nouvelles puissances et même en s'imposant en Europe [9]. Gary Schmitt, Abram Shulsky et Paul Wolfowitz, grâce au groupe de travail sur la réforme du renseignement du Consortium for the Study of Intelligence, ont progressivement imprégné les agences de renseignement américaines de leurs idées. Ils ont diffusé la thèse selon laquelle les autres gouvernements démocratiques du monde n'avaient pas la vision globale que l'Amérique avait. L'empire américain a donc dû prendre des décisions unilatérales pour diriger le monde [10]. Cette année-là, Bill Clinton est arrivé au pouvoir, ce qui a relégué les néoconservateurs dans les puissants groupes de réflexion d'où ils affinent leurs théories.

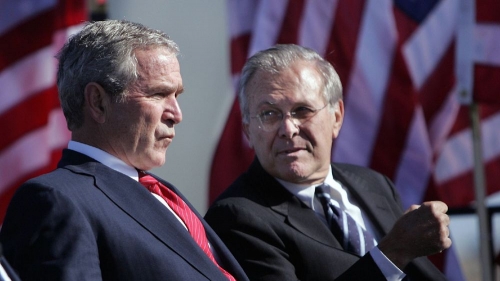

En 1992, William Kristol [11] (photo, ci-dessus, il est le fils du célèbre néocon, juif et ex-trotskiste Irving Kristol [12]) et Robert Kagan (futur conseiller de George W. Busch, auteur d'un livre intéressant contre l'Europe, Paradise and Power - America and Europa in the New World Order) et mariée à Victoria Nuland [13] (porte-parole du département d'État sous Obama), a publié un article important dans le magazine Foreign Affairs défendant "l'hégémonie mondiale bienveillante des États-Unis" [14]. L'année suivante, ils ont fondé le Projet pour un nouveau siècle américain/Project for a New American Century (PNAC) dans les locaux de l'American Enterprise Institute, un très puissant think tank conservateur financé principalement par la compagnie pétrolière Exxon Mobil. Le PNAC a réuni des néocons comme Gary Schmitt, Abram Shulsky et Paul Wolfowitz et des admirateurs non juifs de Leo Strauss, comme le protestant Francis Fukuyama (un autre néocon influent). Il comprenait également des membres du cabinet de George W. Bush : le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld, qui devaient jouer un rôle clé dans la guerre contre l'Irak.

En 1994, Richard Perle (photo, ci-dessus) est passé de la politique de haut niveau au trafic d'armes. Soudain, il apparaît en Bosnie-Herzégovine comme conseiller du président bosniaque et d'Alija Izetbegovic. C'est Richard Perle qui a fait venir Oussama ben Laden d'Afghanistan avec sa Légion arabe, le prédécesseur d'Al-Qaida. Perle était même membre de la délégation bosniaque qui a signé les accords de Dayton à Paris. Les "straussiens" ont utilisé (et utilisent encore) les islamistes pour affaiblir les alliés de la Russie, comme la Serbie à l'époque. Mais ils coopèrent également avec les Israéliens pour les soutenir dans leurs plans visant à "achever" l'État d'Israël, qui serait alors sans population palestinienne. Lorsque Benyamin Netanyahou gouvernait Israël en 1996, des membres du PNAC tels que Richard Perle, Douglas Feith et David Wurmser ont rédigé une étude [15] à la demande de Netanyahou à l'Institute for Advanced Strategic and Political Studies (IASPS). Il s'agit d'un rapport résolument sioniste, conseillant l'élimination de Yasser Arafat, l'annexion des territoires palestiniens, le lancement d'une guerre contre l'Irak et la déportation massive des Palestiniens vers le territoire irakien. Ce rapport s'inscrit clairement dans la lignée de la pensée de Leo Strauss et de son collègue Zeev Jabotinsky, le fondateur du "sionisme révisionniste". Il s'agit du courant qui cherche à faire de l'État d'Israël un État entièrement juif, à annexer la Jordanie et à transférer massivement la population palestinienne dans des pays en faillite comme l'Irak.

George W. Busch et Donald Rumsfeld

Ce qui était une théorie, avec la chute des tours jumelles, pourrait devenir une réalité. Wolfowitz est crédité de la paternité de la fameuse opération "Tempête du désert". Les néo-conservateurs, du Bureau des plans spéciaux, ont développé des arguments en faveur de l'invasion, tels que l'idée des armes de destruction massive. Ils n'ont fait qu'appliquer la stratégie des "nobles mensonges" inculquée par Leo Strauss: les "armes de destruction massive" en sont un. Les contacts "straussiens" ont fonctionné à la perfection. Richard Perle et Paul Wolfowitz ont promu l'amiral Arthur Cebrowski (photo, ci-dessous), qui devait rendre compte à Donald Rumsfeld (aujourd'hui décédé). La "Doctrine Rumsfeld-Cebrowski" a été imposée.

Pour l'essentiel, cette doctrine peut être résumée comme suit: 1) les États-Unis ont besoin de s'assurer des ressources bon marché des pays en développement; 2) de nos jours, les guerres coloniales conventionnelles pour conquérir et dominer totalement l'administration d'un pays sont pratiquement impossibles (ou très coûteuses); 3) par conséquent, les conflits doivent être prolongés dans une "guerre sans fin" [16] qui laisse derrière elle des "États en faillite" (cf. Libye); 4) dès lors, les États-Unis n'essaieraient plus de gagner des guerres mais seulement de les déclencher (même indirectement par le biais d'Isis) afin de les prolonger le plus longtemps possible (voir l'Afghanistan, l'Irak ou la Syrie); 5) sans un État en position de négocier avec lui, il est beaucoup plus facile d'extraire des ressources. Dans ce lien, http://centredelas.org/actualitat/galeria-de-monstruos/?lang=es, on peut trouver une liste de tous les néocons impliqués dans le business du pétrole et qui sont passés par les échelons supérieurs de l'administration publique américaine, notamment dans le domaine de la Défense.

Les échecs ultimes de ces conflits ont conduit les "néocons straussiens" à repenser les stratégies visant à maintenir l'instabilité mondiale. Ce n'est que dans cette perspective que nous pouvons comprendre la guerre actuelle en Ukraine.

Notes:

[1] Il y a déjà plusieurs générations de Straussiens.

[2] Nom des citoyens-soldats d'Athènes.

[3] L'idée du "noble mensonge", c'est-à-dire que la vérité n'est pas la même pour le citoyen que pour le politicien, se trouve déjà chez Aristote, mais Leo Strauss l'applique à la modernité.

[4) Leo Strauss a ensuite supervisé une centaine de thèses électorales, laissant son empreinte sur bon nombre de ses doctorants. L'un de ses disciples, Allan Bloom, qui a eu une influence significative sur la formation des "straussiens", a également supervisé une centaine de thèses. De plus, les élèves et étudiants qui le suivent se marient entre eux, créant ainsi des liens qui leur permettent d'infiltrer l'administration publique.

[5] Paul Dundes Wolfowitz est né le 22 décembre 1943 à Brooklyn, New York, dans une famille d'origine juive et polonaise, dont la plupart ont péri dans l'Holocauste. Il a appris l'hébreu dans un environnement familial intensément religieux. Après avoir occupé des dizaines de postes de direction et de groupes de réflexion, il est devenu président de la Banque mondiale.

[6] Dans un article récent, Zelensky a été décrit comme le "héros juif".

[7] Le principal groupe de réflexion du complexe militaro-industriel américain.

[8] Richard Norman Perle (né le 16 septembre 1941) est un consultant politique américain qui a occupé le poste de sous-secrétaire à la défense pour les affaires stratégiques mondiales pendant la présidence de Ronald Reagan. Il a commencé sa carrière politique en tant que membre senior du personnel du sénateur Henry "Scoop" Jackson au sein de la commission des services armés du Sénat dans les années 1970. A siégé au comité consultatif du Defense Policy Board de 1987 à 2004, dont il a été le président de 2001 à 2003 sous l'administration Bush. Conseiller clé du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld dans l'administration Bush.

[9] L'existence de ce document a été révélée dans un article intitulé "US Strategy Plan Calls For Insuring No Rivals Develop", par Patrick E. Tyler, The New York Times, 8 mars 1992.

[10] Voir Silent Warfare : Understanding the World of Intelligence, Abram N. Shulsky et Gary J. Schmitt, Potomac Books, 1999.

[11] Rédacteur en chef du magazine The Weekly Standard.

[12] Irving Kristol, issu d'une famille juive non pratiquante d'Europe de l'Est, était membre du groupe trostkyste de jeunes intellectuels new-yorkais mentionné ci-dessus.

[13] Il appartient au noyau dur de l'administration américaine qui se considère comme l'"État profond".

[14] "Toward a neo-Reaganite Foreign Policy", Robert Kagan et William Kristol, Foreign Affairs, juillet-août 1996, vol. 75 (4), pp. 18-32.

[15] "A Clean Break : A New Strategy for Securing the Realm", Institute for Advanced Strategic and Political Studies, 1996.

[16] Expression utilisée par le président de l'époque, George Bush Jr.

13:17 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : néocons, néo-conservateurs, leo strauss, états-unis, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 27 avril 2022

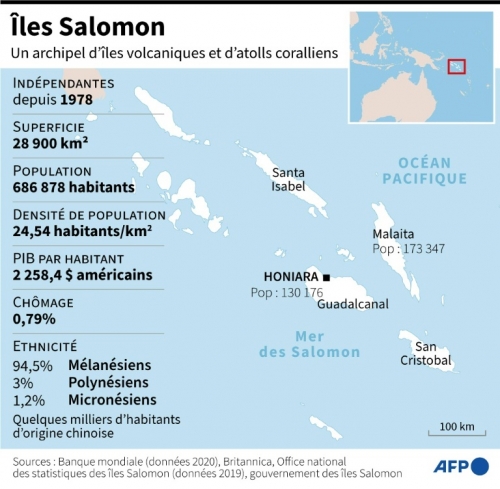

Les Iles Salomon: elle peuvent conférer l'hégémonie!

Les Iles Salomon: elle peuvent conférer l'hégémonie!

Anastasia Tolokonina

Source: https://www.geopolitika.ru/article/gegemonovy-ostrova

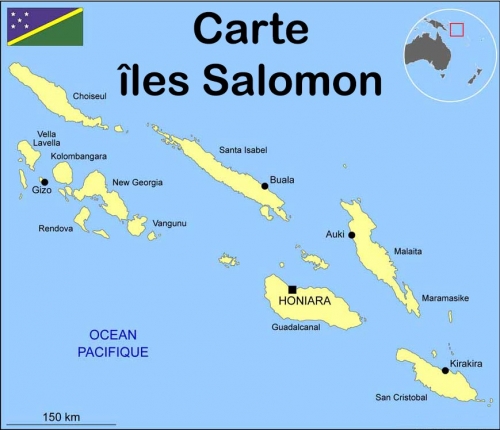

Comment les États-Unis et la Chine utilisent les îles Salomon comme un point d'appui pour protéger leurs intérêts.

Il a été révélé le 18 avril que le coordinateur du Conseil national de sécurité américain pour les affaires indo-pacifiques, Kurt Campbell, et le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires de l'Asie de l'Est, Daniel Kritenbrink, visiteront trois îles du Pacifique cette semaine: les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, ce dernier État présentant un intérêt particulier. Selon Adrienne Watson, porte-parole du NSC, la délégation américaine entend veiller à ce que leur partenariat "assure la prospérité, la sécurité et la paix dans le Pacifique et les îles indo-pacifiques". Quel est le véritable objectif de la visite des fonctionnaires du département d'État aux îles Salomon et qu'est-ce que l'Australie a à voir avec cela ?

Officiellement, le voyage a été programmé pour coïncider avec la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région en février et en fait, il s'agit d'une continuation de celle-ci. C'est après la tournée asiatique du chef de la politique étrangère américaine que la Maison Blanche a publié la stratégie indo-pacifique, qui explique en grande partie le très fort intérêt de Washington pour la région, ainsi que les objectifs réels des visites prévues cette semaine, notamment aux îles Salomon.

Échiquier asiatique

La région indo-pacifique a été le principal centre d'intérêt de la politique étrangère américaine, car le principal objectif de Washington en matière de politique étrangère depuis la fin de la guerre froide était (et est toujours) la domination du monde.

Néanmoins, avec l'influence croissante de la République populaire de Chine, avec sa soi-disant "ascension" dans le monde et ses ambitions de leadership mondial, les États-Unis ne peuvent pas avoir le statut de superpuissance mondiale sans domination dans la région indo-pacifique. Il existe donc une rivalité constante entre ces deux "géants" pour le leadership dans la région indo-pacifique, et les pays asiatiques sont confrontés au choix d'être avec l'Amérique contre la Chine ou sans l'Amérique dans une alliance avec la Chine. Ainsi, la rivalité entre la Chine et les États-Unis dans la région indo-pacifique est principalement motivée par des raisons géopolitiques, même si l'économie joue également un rôle important, étant donné la croissance économique continue des pays de la région. Néanmoins, l'importance de la géopolitique est également notée dans la stratégie indo-pacifique des États-Unis:

"La RPC combine sa puissance économique, diplomatique, militaire et technologique dans la poursuite d'une sphère d'influence dans la région indo-pacifique et cherche à devenir la puissance la plus influente du monde".

Pour l'Amérique, la région indo-pacifique fait partie de "l'échiquier" eurasien dont parlait l'idéologue de la politique étrangère américaine Zbigniew Brzezinski dans son livre The Great Chessboard (1997). C'est dans cette région que se déroule une confrontation féroce entre les États-Unis et la Chine, et c'est l'un des endroits où la suprématie américaine est contestée.

Le dilemme des îles Salomon

En ce qui concerne les îles Salomon, c'est le seul État qui n'a pas encore totalement résolu le dilemme d'"être avec l'Amérique contre la Chine ou sans l'Amérique dans une alliance avec la Chine". Ce dilemme a de profondes racines historiques.

Le fait est que les îles Salomon, qui ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1978, sont géographiquement et culturellement fragmentées. Ces facteurs ont rendu difficile une gouvernance centralisée et ont créé un certain nombre de problèmes, notamment une méconnaissance de la communauté politique par l'État et la quasi-impossibilité pour les insulaires éloignés de participer à la vie politique du pays. En outre, en 1998, une guerre civile a éclaté dans les îles Salomon à la suite d'un conflit interethnique entre les résidents de Guadalcanal (où le gouvernement central est basé) et les migrants de Malaita. La population indigène exigeait plus de respect et de réparation de la part des Malaitis et bientôt, les Guadalcanais ont commencé à attaquer les Malaitis et ont fondé une organisation paramilitaire, le Mouvement de libération de l'Isatabu (ODI), forçant la plupart des Malaitis à quitter Guadalcanal. Les Malaitis restants ont formé les Malaitan Eagles pour se défendre contre l'ODI.

Il convient de noter que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont joué un rôle important dans le conflit en envoyant leurs troupes dans les îles Salomon en 2003. Comme raison de l'introduction de ces troupes, les deux pays ont indiqué le fait que les îles Salomon ne sont pas en mesure d'assurer seules la stabilité de leur territoire, qui peut donc devenir un champ d'action pour diverses organisations criminelles et terroristes. En conséquence, l'intervention australo-néo-zélandaise a permis de ramener l'ordre dans les îles Salomon, mais les conflits internes ne se sont pas arrêtés là, ils ont juste été "gelés" pendant un certain temps.

Le conflit a repris de plus belle le 24 novembre 2021, lorsque des manifestations pacifiques ont éclaté et sont devenues violentes, les manifestants (pour la plupart originaires de la province de Malaita) affrontant la police et les forces gouvernementales, faisant des victimes et mettant le feu au bâtiment du parlement des Îles Salomon.

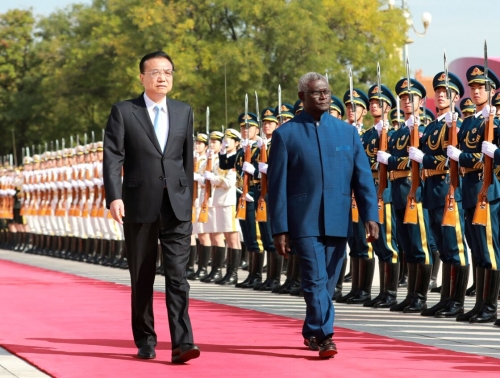

Les émeutes semblent avoir été suscitées par un autre désaccord entre le gouvernement et les Malaitis: en 2019, le premier ministre des îles a décidé d'établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, rompant 36 ans de liens officiels avec la République de Chine (Taïwan) partiellement reconnue, qui, du point de vue de la Chine continentale, est l'une de ses unités administratives, bien qu'indépendante de facto. Cette décision a provoqué un fort mécontentement parmi les habitants de la province de Malaita, dont le premier ministre a accusé le premier ministre des îles Salomon d'entretenir des liens trop étroits avec Pékin.

Il convient de noter que tant Taïwan, soutenue par Washington, que la RPC apportent une aide financière à la région depuis le milieu des années 2000 pour obtenir une reconnaissance diplomatique. Si les Malaitis se sont initialement rangés du côté de Taipei, le gouvernement central des Iles Salomon a eu tendance à coopérer avec Pékin. En conséquence, Malaita a continué à soutenir Taïwan et les États-Unis, et ces désaccords, associés au rejet par le gouvernement du référendum sur l'indépendance de Malaita ainsi qu'à la hausse de la pauvreté et du chômage, ont provoqué des troubles en 2021.

Cette fois, l'Australie est à nouveau intervenue dans le conflit, déployant du personnel de la police fédérale australienne et de la force de défense australienne à la demande du gouvernement des îles Salomon, en vertu d'un traité de sécurité bilatéral entre l'Australie et les îles Salomon.

Ainsi, l'essence du dilemme des îles Salomon est que l'État est effectivement divisé en deux sphères d'influence, comme c'était le cas pendant la guerre froide, par exemple en Allemagne, en Corée ou au Vietnam. Une des sphères d'influence (le gouvernement du pays) appartient à la Chine communiste, l'autre (la province de Malaita) à Taïwan soutenue par Washington (c'est-à-dire les États-Unis). Si, jusqu'à présent, la Chine remporte cette bataille géopolitique, il est possible que les Malaitis déclenchent à nouveau une guerre civile. Pour cette raison, il est trop tôt pour parler de la certitude totale des Îles Salomon face au dilemme "être avec l'Amérique contre la Chine ou sans l'Amérique dans une alliance avec la Chine".

Visite géopolitique

De toute évidence, les îles Salomon constituent un autre champ de bataille pour les deux grandes puissances représentées par les États-Unis et la Chine. Par conséquent, la prochaine visite de responsables du département d'État américain aux îles Salomon ne porte pas en elle l'objectif de simplement "s'assurer que le partenariat garantit la prospérité, la sécurité et la paix dans le Pacifique et les îles indo-pacifiques", comme l'a déclaré le porte-parole du NSC. Quel est donc l'objectif principal ?

Le 19 avril, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a annoncé un pacte de sécurité de grande envergure avec les îles Salomon. L'accord, essentiel pour une nation insulaire aux prises avec des troubles politiques incessants, a particulièrement alarmé les États-Unis et l'Australie, car la possibilité d'une tête de pont militaire de la RPC dans le Pacifique Sud menace les intérêts des pays de la région. Bien que le texte du traité n'ait pas été divulgué, un projet de document ayant fait l'objet d'une fuite indique qu'il permettrait aux navires de guerre chinois de s'arrêter dans les îles Salomon et que la police de la RPC, à la demande de l'archipel, pourrait aider à maintenir l'ordre public.

C'est pourquoi, immédiatement après l'échec de l'Australie à convaincre les Îles Salomon d'annuler l'accord de sécurité avec la Chine, de hauts responsables américains se sont immédiatement rendus dans le pays. Bien entendu, l'objectif principal de Washington est de "tirer" Honiara de son côté et de le convaincre que l'accord avec la Chine doit être abandonné.

Compte tenu de la politique américaine à l'égard des Îles Salomon, on peut affirmer qu'à ce stade, il ne sera pas possible de "tirer" Honiara de son côté. Pendant de nombreuses années, les États-Unis n'ont pas accordé suffisamment d'attention aux îles; ils y ont été pratiquement absents, distraits par d'autres problèmes mondiaux et laissant l'élaboration de la politique régionale à l'Australie. Par conséquent, la visite de Campbell aux îles Salomon est probablement une entreprise vaine.

Toutefois, si l'on considère le long terme, le succès de la visite des officiels américains dans le pays pourrait être favorisé par une rencontre avec toutes les forces politiques des îles, y compris l'opposition. Tôt ou tard, le pouvoir peut changer, ce qui fera le jeu des États-Unis.

En outre, un facteur qui affecte négativement la politique américaine dans la région est l'absence fondamentale d'ambassade. Une représentation diplomatique renforcerait le poids politique et économique de la région, mais elle est absente depuis 29 ans. En revanche, la Chine dispose d'une grande ambassade de trois étages à Honiara, avec suffisamment de place pour accueillir la police et le personnel militaire, qui pourrait arriver sous peu.

Enfin, les îles Salomon ont besoin d'investissements dans les infrastructures. On pense que c'est la promesse du gouvernement chinois d'une aide financière sous la forme d'un prêt de 500 millions de dollars qui a contribué à la décision d'abandonner Taipei pour se joindre à Pékin en 2019.

Il est clair que dans la bataille géopolitique entre la RPC et les États-Unis dans les îles Salomon, la Chine mène actuellement par une large marge. Mais Washington pourrait également tirer son épingle du jeu s'il intensifie sa politique dans la région et commence à fournir une assistance financière et militaire. Mais le temps presse.

L'intérêt de l'Australie

Si les intérêts des États-Unis dans la région sont presque évidents, la situation est quelque peu différente avec l'Australie, qui ne rivalise pas avec la Chine pour le statut de leader mondial.

L'Australie a conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon en 2017, mais malgré le respect du droit des îles à prendre des décisions souveraines, la signature du pacte avec la Chine a été profondément décevante pour l'Australie. En effet, le parti travailliste de l'opposition l'a qualifié de "plus grand échec de la politique étrangère australienne dans le Pacifique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale".

Bien entendu, l'accord préoccupe l'Australie car il pourrait compromettre la stabilité de la région. Et cela se comprend: une présence militaire chinoise potentielle à quelque 1 600 km de l'Australie n'est pas agréable.

Il ne faut pas non plus oublier le fait qu'en 2021, l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont créé l'alliance politico-militaire AUKUS, qui vise précisément à contenir la Chine dans la région. Les relations difficiles entre Pékin et Canberra sont également mises en évidence par l'abandon par l'Australie de presque tous leurs projets de coopération conjointe au cours des deux dernières années.

Une autre raison de l'inquiétude de l'Australie est la crainte que le pacte n'entraîne une nouvelle poussée d'instabilité dans les îles Salomon. En particulier, elle pourrait provoquer chez les Malaitis, qui ont des sentiments anti-chinois très forts, une nouvelle vague de protestations. L'instabilité au sein des îles, à son tour, pourrait conduire à une autre intervention australienne dans le conflit au sein de l'État.

En outre, les îles Salomon sont un partenaire économique de l'Australie et un point stratégique essentiel, car elles constituent une route maritime reliant la côte est de l'Australie à l'Asie. Par conséquent, Canberra est effrayée par la perspective d'une détérioration des relations avec les îles Salomon.

Ainsi, les îles Salomon constituent un autre champ de bataille pour les États-Unis et la Chine. Malgré l'avantage diplomatique de Pékin sur les îles, il est prématuré de parler d'un nouveau succès chinois dans la région, car les îles Salomon sont un État très spécifique avec beaucoup de contradictions et de problèmes internes qui pourraient ultérieurement affecter de manière significative l'issue de la rivalité entre les États-Unis et la Chine pour le leadership dans la région indo-pacifique.

19:08 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iles salomon, australie, chine, états-unis, mélanésie, océan pacifique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 avril 2022

Bombes de vérité : comment les Etats-Unis ont mis la main sur l'Ukraine

Bombes de vérité : comment les Etats-Unis ont mis la main sur l'Ukraine

par Fabio Mini

Source : Il Fatto quotidiano & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/bombe-di-verita-cosi-gli-usa-hanno-messo-le-mani-sull-ucraina

Il y a quelques semaines, lors d'une apparition à la télévision américaine, la célèbre journaliste Lara Logan a lâché tant de "bombes de vérité" sur un public médusé que les présentateurs du programme ont dû supplier (sur des téléphones internes) pour une pause commerciale. Les "bombes" étaient en fait des choses que les soi-disant complotistes disaient au monde entier depuis longtemps, sauf aux Américains bien sûr.

Outre la rhétorique poutiniste, qui reflète la rhétorique anti-poutiniste, ce qui est étonnant, c'est la réaction du public: une avalanche de compliments pour les vérités non dites, quelques objections, de nombreuses expressions d'admiration pour le courage et tout autant de prières de la part de ceux qui craignent pour la vie de Lara.

Lara Logan.

Même au pays de la liberté d'expression, si vous dites quelque chose qui dérange les pouvoirs en place, vous êtes mort. La tirade de Lara Logan est plus que cela: c'est un appel clair à la responsabilité du leadership américain dans ce qui se passe en Ukraine. Là-bas, la rhétorique des bons gars et des méchants voyous a explosé, tout comme au Vietnam, en Irak et en Afghanistan, mais pour les Américains qui se sont habitués à l'idée d'être les bons gars, c'est toujours une "découverte" saine mais traumatisante.

Rechercher des traces d'une implication directe des États-Unis dans cette guerre, présentée comme une question subalterne qui ne concerne que la Russie et l'Ukraine et tout au plus l'UE ou l'OTAN et la Russie, est moins difficile qu'il n'y paraît.

Les États-Unis sont présents en Ukraine depuis 1991 et n'en sont jamais repartis. Lorsque l'URSS s'est désintégrée, l'Ukraine s'est retrouvée avec le troisième arsenal nucléaire le plus puissant du monde, après les États-Unis et la Russie. Pas moins de 176 missiles intercontinentaux avec 1240 têtes nucléaires.

Plusieurs dizaines de bombardiers nucléaires stratégiques avec 600 missiles et bombes à gravité et 3000 dispositifs nucléaires tactiques. Les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord sur une réduction de l'armement nucléaire et, avec l'idée que l'Ukraine serait toujours dans la sphère d'influence de la Russie, ont décidé d'éliminer tout l'armement nucléaire existant en Ukraine.

À partir de 1992, l'Ukraine a exploité la sensibilité de l'Occident à la question nucléaire et, jusqu'en 1994, elle a continué à gagner du temps et à marchander son adhésion au traité de non-prolifération et la ratification de START. Le démantèlement de chaque silo à missiles coûtait 1 million de dollars (à l'époque) et les États-Unis ont fourni 399,2 millions de dollars pour payer Bechtel Corp. afin de sous-traiter les travaux.

La dénucléarisation a été achevée, du moins sur le papier, en 1996, mais ce n'est qu'en 2000 que les bombardiers stratégiques ont été remis à la Russie en échange d'un allègement des dettes de gaz qui s'étaient accumulées. L'Ukraine a hérité d'environ 30 % de l'industrie militaire soviétique, qui représentait 50 à 60 % de toutes les entreprises ukrainiennes et employait 40 % de sa population active. L'armée ukrainienne a échangé des armes conventionnelles et signé des contrats avec des entreprises commerciales. Les premiers contrats de livraison d'armes à l'Iran, signés à la mi-1992, ont provoqué une réaction négative en Occident (surtout aux États-Unis). Depuis lors, l'Ukraine n'a cessé de produire des armes et de les vendre sur le marché noir à divers pays, toujours sous l'œil attentif des États-Unis, de la Russie et de leurs trafiquants et oligarques.

Depuis la révolution orange de 2004, les États-Unis sont intervenus en Ukraine pour déstabiliser les relations avec la Russie. Les différentes tentatives se sont concrétisées dix ans plus tard avec les incidents de Maidan. L'ingérence est flagrante et il s'agit, en l'occurrence, de l'appel téléphonique de Victoria Nuland - "Fuck the EU !" - pour révéler qu'elle ne se contente pas de surveiller les événements, mais qu'elle assure une direction politique et opérationnelle. De 2014 à 2022, grâce aux sanctions et à l'aide militaire des États-Unis et de l'OTAN, l'armée a été restructurée, des milices paramilitaires ont été équipées et entraînées, et des laboratoires de recherche biologique ont été installés par des entreprises américaines. Dans une tentative grotesque de faire passer la question des laboratoires pour des fake news, l'équipe Vox Check écrit: "Des laboratoires biologiques américains secrets en Ukraine? Un mythe de la propagande russe. Rien ne prouve qu'il y en ait... Cependant, il existe une coopération entre les institutions ukrainiennes et américaines. Depuis 2005, les États-Unis ont aidé à moderniser les laboratoires ukrainiens, à mener des recherches et à améliorer la sécurité pour prévenir les épidémies de maladies infectieuses dangereuses par le biais du programme de réduction des menaces biologiques. Pendant toute la période de coopération, les États-Unis ont investi environ 200 millions de dollars dans le développement de 46 laboratoires et institutions médicales en Ukraine. Ces institutions ne sont pas impliquées dans le développement d'armes chimiques ou biologiques".

Et en effet, comme la mutuelle ukrainienne ne s'occupe pas de vaccins mais d'agents pathogènes à haut risque, l'Organisation mondiale de la santé a conseillé à l'Ukraine, le 11 mars dernier (source : Reuters), de détruire ces agents hébergés dans les laboratoires de santé publique du pays afin d'éviter "toute fuite potentielle" qui propagerait des maladies au sein de la population.

Mais la question est que "au contraire, les États-Unis ont lancé un programme visant à empêcher le développement de telles armes. L'Union soviétique avait son propre programme d'armes biologiques. Après l'effondrement, des matières biologiques dangereuses sont restées sur le territoire de l'Ukraine. Le programme américain vise à garantir que ces matériaux ne soient pas volés ou utilisés à des fins autres que la recherche. Jusqu'en 2014, le programme s'étendait également aux laboratoires russes".

Cependant, ces matériaux laissés par l'URSS soulèvent la question d'autres matériaux soviétiques en Ukraine. L'URSS disposait d'un stock de près de 40.000 tonnes d'agents chimiques neurotoxiques, vésicants et suffocants. Selon certains rapports, le stock total a dépassé 50.000 tonnes, avec un stock supplémentaire de 32.300 tonnes d'agents phosphorés. Quelle proportion de ce stock est restée en Ukraine?

Officiellement aucune, mais si les armes biologiques sont laissées, pourquoi ne pas laisser aussi les armes chimiques que la Russie et les États-Unis possèdent encore?

Les traces des États-Unis en Ukraine sont également présentes ici, ne serait-ce que parce qu'elles savent exactement où elles ont abouti. Si l'on devait mesurer l'implication américaine par le nombre de soldats américains sur le terrain, on peut se limiter à compter les soi-disant volontaires parmi les combattants et les contractants étrangers. Le président Zelensky a parlé d'environ 20.000 volontaires du monde entier (y compris des États-Unis).

La "légion internationale" a été intégrée aux forces de défense de l'Ukraine, afin de ne pas tomber dans un vide juridique sur le statut des mercenaires. En fait, nombre d'entre eux sont payés avec des fonds donnés par les États-Unis et l'Europe, ainsi que par des "particuliers". Le commandant de la Légion géorgienne, M. Mamulashvili, procède depuis avril 2014 au recrutement et à la formation de bataillons composés de professionnels, principalement américains et britanniques. Eante a personnellement dirigé ses bataillons contre les Russes à l'aéroport d'Hostomel, dans la région de Kiev. Si l'on veut ensuite examiner le rôle des États-Unis dans la question ukrainienne à quelques pas de la frontière, on peut en déduire que la "défense" de l'OTAN est peu défensive et très provocatrice. Le Pentagone a repositionné ses troupes avant l'invasion russe. Les 160 hommes de la Garde nationale de Floride (instructeurs) ont été retirés d'Ukraine. Sur les quelque 40.000 soldats américains présents en Allemagne, plusieurs milliers ont été déployés dans les pays voisins de l'OTAN. L'OTAN a déployé 5000 soldats depuis 2014 dans les États baltes et les États-Unis ont envoyé 5000 autres soldats en Allemagne.

La présence américaine dans la cyberguerre est également ancienne. La dernière attaque russe contre le réseau ukrainien de contrôle de l'électricité (8 avril) a été miraculeusement évitée grâce à Microsoft et à la société slovaque Eset. Le collectif Anonymous a attaqué à plusieurs reprises la Russie et s'est entièrement rangé du côté de l'Ukraine. L'origine des membres éphémères du collectif est des plus variées et offre diverses possibilités aux agents de la cyberguerre de se déguiser derrière cette marque. La même opportunité est offerte aux sites anti-russes comme RURansom Wiper et à des dizaines d'autres plateformes formelles et informelles. Les grandes entreprises américaines sont toutes présentes en Ukraine et boycottent et censurent toute communication "indésirable". Il s'agit d'activités collatérales mais importantes.

Cependant, l'implication la plus importante se situe avec et derrière l'envoi de fonds et d'armes. Le président Biden a porté la contribution américaine à 1 milliard de dollars en une semaine et à 2 milliards de dollars depuis son entrée en fonction. Les nouvelles armes envoyées comprennent des missiles Stinger (800), des missiles Javelin (2000) et des systèmes antichars (6000). Le transfert de véhicules blindés, de technologies et de drones d'autres pays vers l'Ukraine a été autorisé. Beaucoup de ces systèmes ont également besoin de leurs opérateurs et ceux-ci sont normalement fournis par des sociétés militaires privées, qui continuent à recruter du personnel spécialisé.

Avec tout cela, seul un pays délibérément laissé dans l'ignorance peut encore penser qu'il n'est pas impliqué et peut avoir une Pâques paisible.

16:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, états-unis, europe, affaires européennes, politique internationale, lara logan |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 25 avril 2022

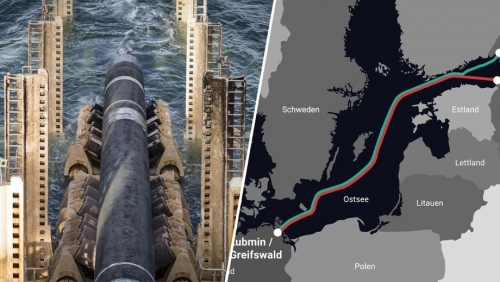

Nord Stream 2, une des clés de la guerre en Ukraine

Nord Stream 2, une des clés de la guerre en Ukraine

Daniel Miguel López Rodríguez

Source: https://posmodernia.com/nord-stream-2-una-de-las-claves-de-la-guerra-de-ucrania/

Le flux du Nord

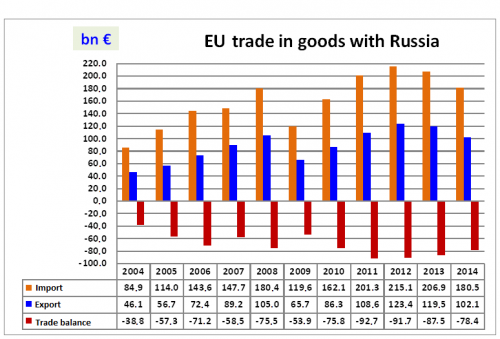

Le sous-sol ukrainien contient un réseau de gazoducs par lequel passe une partie de l'approvisionnement russe vers l'Europe. Entre 2004 et 2005, 80 % du gaz russe destiné à l'Europe a transité par le sous-sol ukrainien. Lorsque Gazprom (le géant russe de l'énergie appartenant à l'État) a interrompu l'approvisionnement des Ukrainiens en janvier 2006 et en janvier 2009, ces derniers ont saisi le gaz destiné à l'Europe, ce qui a entraîné des pertes énormes pour ces pays, qui sont très dépendants du gaz russe, et a jeté un sérieux discrédit sur la Russie en tant que fournisseur.

Afin d'éviter ce transit ukrainien, les Russes ont décidé de construire deux nouveaux gazoducs. Gazprom a fait valoir que le fait de relier un gazoduc directement à l'Allemagne sans avoir besoin de passer par des pays de transit permettrait d'éviter que les exportations de gaz russe vers l'Europe occidentale ne soient coupées, comme cela s'est produit deux fois auparavant. C'est ainsi qu'est né le projet Nord Stream (Севеверный поток), un gazoduc qui relierait la Russie à l'Europe (directement à l'Allemagne via la mer Baltique) sans devoir passer par l'Ukraine ou la Biélorussie.

En avril 2006 déjà, le ministre polonais de la défense, Radek Sikorski, comparait les accords sur la construction d'un gazoduc au pacte de non-agression germano-soviétique, le pacte Ribbentrop-Molotov signé aux premières heures du 24 août 1939, car la Pologne est particulièrement sensible aux accords passés par-dessus sa tête (https://www.voanews.com/a/a-13-polish-defense-minister-pi... ). Tout pacte conclu par la Russie et l'Allemagne y fera penser et sera diabolisé (telle est la simplicité de la propagande, mais elle est tout aussi efficace non pas en raison du mérite des propagandistes mais du démérite du vulgaire ignorant, qui abonde).

Le ministre suédois de la défense, Mikael Odenberg, a indiqué que le projet constituait un danger pour la politique de sécurité de la Suède, car le gazoduc traversant la Baltique entraînerait la présence de la marine russe dans la zone économique de la Suède, ce que les Russes utiliseraient au profit de leurs renseignements militaires. En fait, Poutine justifierait la présence de la marine russe pour assurer la sécurité écologique.

L'hebdomadaire allemand Stern a émis l'hypothèse que le câble à fibre optique et les stations relais le long du gazoduc pourraient être utilisés pour l'espionnage russe, mais Nord Stream AG (le constructeur du gazoduc) a répondu en arguant qu'un câble de contrôle à fibre optique n'était pas nécessaire et n'avait même pas été prévu. Le vice-président du conseil d'administration de Gazprom, Alexander Medvedev, minimise la question en soulignant que "certaines objections sont soulevées qui sont risibles : politiques, militaires ou liées à l'espionnage. C'est vraiment surprenant car dans le monde moderne, il est ridicule de dire qu'un gazoduc est une arme dans une guerre d'espionnage" (https://web.archive.org/web/20070927201444/ et http://www.upstreamonline.com/live/article138001.ece ). Où que soient les Russes, on craint toujours les espions (on ne se méfie pas autant des Ricains, malgré les révélations d'Edward Snowden : l'enfer, c'est toujours les autres).

Le Rockefellerien Greenpeace se plaindrait également de la construction du gazoduc, car il traverserait plusieurs zones classées comme aires marines de conservation.

Le 13 juin 2007, face aux préoccupations écologiques, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que "la Russie respecte pleinement le désir d'assurer la durabilité environnementale à 100 % du projet et soutient entièrement cette approche, et toutes les préoccupations environnementales seront traitées dans le cadre du processus d'évaluation de l'impact environnemental" (https://www.upstreamonline.com/online/russia-backs-green-... ).

Le gazoduc devait être inauguré le 8 novembre 2011 lors d'une cérémonie dans la municipalité de Lubmin (Mecklembourg-Poméranie occidentale) par la chancelière Angela Merkel et le président russe Dmitri Medvedev ; étaient également présents le Premier ministre français François Fillon et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Il était également prévu de construire South Stream, un gazoduc qui devait relier la Russie à la Bulgarie en traversant la mer Noire jusqu'à la Grèce et l'Italie. Mais il a finalement été annulé au profit de Blue Stream, qui transporte du gaz naturel du sud de la Russie vers la Turquie via la mer Noire. Grâce à ce gazoduc, la Turquie est le deuxième plus grand importateur de gaz russe, juste derrière l'Allemagne.

Alors que l'Allemagne a pu réaliser le projet Nord Stream 1, la Grèce et l'Italie ont vu leur projet South Stream mis au rebut. C'est un signe de qui a le plus de pouvoir dans la prétentieuse Union européenne. Mais Nord Stream 2 n'est pas allé aussi loin et - comme nous le verrons - les Allemands se sont pliés aux diktats des Américains.

Nord Stream 1 se compose de deux pipelines allant de Vyborg (nord-ouest de la Russie) à Greifswald (nord-est de l'Allemagne). Il a la capacité de transporter 55 milliards de mètres cubes par an, même si en 2021, il était capable de transporter 59,2 milliards de mètres cubes. Il s'agit du gazoduc par lequel transite le plus grand volume de gaz à destination de l'UE.

Les travaux sur le gazoduc Nord Stream 2 ont duré de 2018 à 2021, et on estime que le matériau du gazoduc peut durer environ 50 ans. Le pipeline part de la station de compression Slavyanskaya, près du port d'Ust-Luga (dans le district Kingiseppsky de l'Oblast de Leningrad), et va jusqu'à Greifswald (Poméranie occidentale). En 2019, la société suisse Allsea, qui était chargée de poser le gazoduc, a abandonné le projet et Gazprom a dû le mener à bien par ses propres moyens. La première ligne a été achevée en juin 2021 et la seconde en septembre. Son ouverture était prévue pour le milieu de l'année 2022, ce qui devait permettre de doubler le gaz transporté pour atteindre 110 milliards de mètres cubes par an. Outre Gazprom, les partenaires pour la construction de Nord Stream 2 ont été Uniper, Wintershall, OMV, Engie et Shell plc.

Le gouvernement allemand a approuvé le projet en mars 2018, afin d'éloigner l'Allemagne du nucléaire et du charbon (c'est-à-dire pour des raisons environnementales, toujours aussi sensibles en Allemagne, déjà depuis des temps pas particulièrement démocratiques). Les coûts du gazoduc sont estimés à 9,9 milliards d'euros, Gazprom apportant 4,75 milliards d'euros et ses partenaires le reste.

Nord Stream 2 aurait complété les troisième et quatrième lignes (par rapport aux première et deuxième lignes de Nord Stream 1). À travers la Baltique, Nord Stream 1 et 2 suivent fondamentalement le même itinéraire. Les deux pipelines tirent leur gaz des gisements de la péninsule de Yamal et des baies d'Ob et de Taz. Avec ces deux gazoducs (avec quatre lignes au total), l'Allemagne fournirait du gaz russe à d'autres pays, ce qui améliorerait sans aucun doute la situation sur le marché européen et permettrait de surmonter la crise énergétique. Les Allemands sont allés jusqu'à affirmer que le Nord Stream 2 serait plus rentable que les livraisons terrestres via l'Europe de l'Est. La Russie a fourni 35,4 % du gaz arrivant en Allemagne (et avec Nord Stream 2, elle aurait doublé cette quantité) et 34 % du pétrole.

Les principaux opposants à Nord Stream 2 ont été les pays baltes, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie ( ?), la Roumanie, la Croatie, la Moldavie et principalement la Pologne et l'Ukraine, tous soutenus par la Commission européenne et les États-Unis. Ces pays se sont opposés à Nord Stream 2 au motif qu'un gazoduc direct vers l'Allemagne pourrait entraîner l'arrêt de leur approvisionnement en énergie et les priver des lucratifs frais de transit.

Chronologie de la politique américaine contre Nord Stream 2

Les plaintes américaines contre le gazoduc ne sont pas propres à l'administration Biden (qui a subi la pression de ses collègues démocrates pour adopter une ligne dure contre la Russie, qualifiant ainsi Poutine de "meurtrier" - comme si l'administration Obama dont il était le vice-président n'avait pas commis d'innombrables crimes de guerre, bien plus que la Russie ne l'a jamais fait : mais le premier président afro-américain est un démon qui "ne sent pas le soufre"). Déjà sous Obama, les protestations ont commencé alors que le projet n'avait pas encore totalement pris forme (l'idée du projet a commencé à prendre forme en octobre 2012).

Sous l'administration Trump, les plaintes se sont poursuivies et n'ont jamais cessé, même si Trump a d'abord affirmé qu'il n'appliquerait pas la loi contre les ennemis de l'Amérique par le biais de sanctions sur les exportations énergétiques russes, mais il a rapidement changé d'avis. M. Trump a même menacé d'imposer des droits de douane aux pays de l'UE et a proposé de rouvrir les négociations en vue de conclure un accord commercial entre les États-Unis et l'UE si le projet était annulé.

Le 27 janvier 2018, coïncidant avec le 73e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, le secrétaire d'État Rex Tillerson (un ancien PDG d'Exxon Mobil, c'est-à-dire un homme de Rockefeller infiltré dans l'administration Trump, qui sera finalement évincé par le plus loyal Mike Pompeo) a fait valoir que les États-Unis et la Pologne s'opposaient à Nord Stream 2 en raison du danger qu'il représente pour la sécurité et la stabilité énergétiques de l'Europe, "tout en donnant à la Russie un outil supplémentaire pour politiser le secteur de l'énergie" ( https://www.expansion.com/economia/politica/2018/01/27/5a... ).

Les sénateurs américains des deux partis se sont inquiétés en mars 2018, lorsque le gouvernement allemand a approuvé le projet, et ont écrit que "en contournant l'Ukraine, Nord Stream II éliminera l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie évite un conflit à grande échelle dans l'est de l'Ukraine, comme le Kremlin le sait bien" (https://www.cfr.org/in-brief/nord-stream-2-germany-captiv... ).

Le transit ukrainien fournissait autrefois 44 % du gaz russe à l'UE, ce qui permettait aux caisses de l'État (de plus en plus corrompu) d'empocher quelque 3 milliards de dollars par mois. Mais avec Nord Stream 2, cela devait changer et le transit par le sous-sol ukrainien devait être encore décuplé. Cela aurait fait perdre à l'Ukraine 3 % de son PIB. L'Ukraine y voyait une atteinte à sa souveraineté, mais aussi à la sécurité énergétique collective de l'Europe dans son ensemble, car le transit du gaz par l'Ukraine dissuade l'agression russe. L'ouverture de Nord Stream 2, qui aurait fait de l'Allemagne la première plaque tournante du gaz en Europe, aurait mis fin à cette situation.

En janvier 2019, l'ambassadeur américain en Allemagne, Richard Grenell, a envoyé une lettre aux entreprises qui construisent le gazoduc, les exhortant à abandonner le projet et les menaçant de sanctions si elles le poursuivent. En décembre de la même année, les sénateurs républicains Ted Cruz et Ron Johnson ont également fait pression sur les entreprises impliquées dans le projet.

Le président du Conseil européen Donald Tusk, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et le ministre britannique des Affaires étrangères de l'époque Boris Johnson ont protesté contre la construction de Nord Stream 2. Tusk a clairement indiqué que le gazoduc n'était pas dans l'intérêt de l'Union européenne. Les fonctionnaires de la Commission européenne ont déclaré que "Nord Stream 2 n'améliore pas la sécurité énergétique [de l'UE]" (https://euobserver.com/world/141584 ).

Nord Stream 2 est quelque chose qui a divisé l'UE. Bien que lorsque Donald Trump était dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le projet ne semblait pas si mauvais, et la France, l'Autriche et l'Allemagne, plus la Commission européenne, ont critiqué les États-Unis (c'est-à-dire l'administration Trump) pour les nouvelles sanctions contre la Russie au sujet du pipeline, se plaignant que les États-Unis menaçaient l'approvisionnement énergétique de l'Europe.

Le chancelier autrichien Christian Kern et le ministre allemand des Affaires étrangères Sigman Gabriel se sont plaints dans une déclaration commune : "L'approvisionnement énergétique de l'Europe est l'affaire de l'Europe, pas celle des États-Unis d'Amérique" (https://www.usnews.com/news/business/articles/2017-06-15/... ). Et ils ajoutent : "Menacer les entreprises d'Allemagne, d'Autriche et d'autres États européens de sanctions sur le marché américain si elles participent ou financent des projets de gaz naturel comme Nord Stream 2 avec la Russie introduit une qualité complètement nouvelle et très négative dans les relations entre l'Europe et les États-Unis" (https://www.politico.eu/article/germany-and-austria-warn-... ). Mais - comme nous le verrons - les politiciens allemands, avec un gouvernement social-démocrate, n'ont pas été aussi audacieux avec l'administration Biden.

Isabelle Kocher, PDG du groupe ENGIE (un groupe local français qui distribue de l'électricité, du gaz naturel, du pétrole et des énergies renouvelables), a critiqué les sanctions américaines et a affirmé qu'elles tentaient de promouvoir le gaz américain en Europe (ce qui est la clé de toute l'affaire). Olaf Scholz, lorsqu'il était ministre des finances dans le gouvernement de coalition dirigé par Merkel, a rejeté les sanctions comme "une intervention sévère dans les affaires intérieures allemandes et européennes". Un porte-parole de l'UE a critiqué "l'imposition de sanctions contre des entreprises de l'UE faisant des affaires légitimes" (https://www.dw.com/en/germany-eu-decry-us-nord-stream-san... ).

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Mass, a déclaré sur Twitter que "la politique énergétique européenne se décide en Europe, pas aux États-Unis". M. Lavrov a affirmé que le Congrès américain "est littéralement submergé par le désir de tout faire pour détruire" les relations avec la Russie (https://www.cnbc.com/2019/12/16/ukraine-and-russia-look-t... ). Toutefois, il convient de noter que l'Allemagne a fortement soutenu les sanctions contre la Russie suite à l'annexion de la Crimée en 2014.

L'Association allemande des entreprises orientales a déclaré dans un communiqué que "les États-Unis veulent vendre leur gaz liquéfié en Europe, pour lequel l'Allemagne construit des terminaux. Si nous arrivons à la conclusion que les sanctions américaines visent à chasser les concurrents du marché européen, notre enthousiasme pour les projets bilatéraux avec les États-Unis se refroidira considérablement" (https://www.dw.com/en/nord-stream-2-gas-pipeline-faces-sa... ).

Le 21 décembre 2019, Trump a signé une loi imposant des sanctions aux entreprises ayant contribué à la construction de l'oléoduc, qui a été interrompue après la signature de Trump, mais reprendrait en décembre 2020, après l'élection de Joe Biden à la présidence. Mais immédiatement, le 1er janvier 2021, un projet de loi annuel sur la politique de défense adopté par le Congrès américain prévoyait des sanctions pour les entreprises travaillant sur le pipeline ou le sécurisant. Le 26 janvier, la Maison Blanche a annoncé que le nouveau président estime également que "Nord Stream 2 est une mauvaise affaire pour l'Europe", et que son administration va donc "revoir" les nouvelles sanctions (https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-nord-stream-... ).

Ainsi, le bipartisme au Capitole s'est prononcé contre l'achèvement du gazoduc Nord Stream 2, non pas parce que c'est "une mauvaise affaire pour l'Europe", mais parce que c'est une mauvaise affaire pour les États-Unis. Sur ce point, les "mondialistes" et les "patriotes" sont d'accord.

Le 30 juillet 2020, le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est adressé au Sénat en critiquant la construction de Nord Stream 2 : "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que ce gazoduc ne menace pas l'Europe. Nous voulons que l'Europe dispose de ressources énergétiques réelles, sûres, stables, sûres et non convertibles". C'est comme s'il disait : "Nous ferons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que ce pipeline ne menace pas les États-Unis. Nous voulons que l'Europe dispose de ressources énergétiques qu'elle achète aux États-Unis". Il a ajouté que le département d'État et le département du Trésor "ont très clairement indiqué, dans nos conversations avec ceux qui ont des équipes sur place, la menace expresse que représente pour eux la poursuite des travaux d'achèvement du pipeline" (https://www.rferl.org/a/pompeo-u-s-will-do-everything-to-... ).