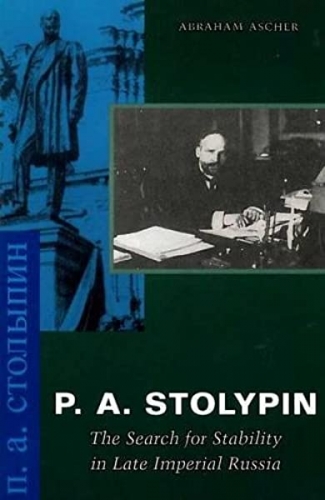

The white man stood tall and proud. He was handsome and confident, and was well-dressed in his white summer-weight frock coat. Regal, although not quite the Tsar. As Prime Minister, he was the next best thing. Despite this, Pyotr Stolypin had remarkable little security around him when he attended a play at the Kyiv Opera House on September 14th, 1911. His relationship with the Tsar had soured a bit recently due to his insistence that the local governments of the western provinces (called zemstvos) be dominated by the Russian people and not the influential Polish landowners. He had also alienated the Empress over his disapproval of her great friend Rasputin.

Still, he was secure in his wildly successful record as prime minister. In the Russia he loved, the economy was strong, people were working, and the threat of revolution which had haunted the Romanovs for decades had finally subsided. War was also no longer on the horizon. Recently, he had convinced the Tsar not to mobilize against Austria-Hungary over a pesky affair in the Balkans. Foreign policy was so easy for Stolypin; he never understood why people struggled with it. As Aleksandr Solzhenitsyn tells us in the expanded version of August 1914:

Still, he was secure in his wildly successful record as prime minister. In the Russia he loved, the economy was strong, people were working, and the threat of revolution which had haunted the Romanovs for decades had finally subsided. War was also no longer on the horizon. Recently, he had convinced the Tsar not to mobilize against Austria-Hungary over a pesky affair in the Balkans. Foreign policy was so easy for Stolypin; he never understood why people struggled with it. As Aleksandr Solzhenitsyn tells us in the expanded version of August 1914:

He was in his prime and at the height of his powers and he infused the whole administration with his own youthful vigor. He hid nothing, stood where all Russia could see him, and left no dark patches where slander might flourish. He lived up to his name, the pillar (stolp) of the Russian state. He became the hub of Russian life as no Tsar had ever been.

Throughout his and the Tsar’s stay in Kyiv in mid-September, there had been whispered rumors of conspirators and assassination. But Stolypin had paid it little mind. Leftists and anarchists had tried to murder him several times before, and he had survived. And what good would a bulletproof vest be against a bomb, anyway?

The Jew Bogrov, on the other hand, had had his eye on Stolypin for a long time. He was well-dressed and pretentious in his pince-nez. He came from a well-off family, but had been steeped in revolution from an early age. He had a powerful, disciplined, and calculating mind, yet he was “weak and sickly in appearance,” Solzhenitsyn tells us. He had “puny arms, and a stoop, as though his growth had been stunted.” He knew the Tsar was inconsequential. He knew Stolypin was “the kingpin of the regime.” If anyone in the Russian government should be targeted for assassination in the name of all the non-Russian people in the Empire — especially the Jews! — it would be him.

Despite having done nothing directly against the Jews, Stolypin was the enemy of the Jews because he

. . .boosted Russian national interests too blatantly and too insistently — the Russianness of the Duma as a representative body, the Russianness of the state. He was trying to build, not a country in which all were free, but a nationalist monarchy. So that the future of the Jews in Russia was not effected by his goodwill toward them. The development of the country along Stolypin’s lines promised no golden age for the Jews.

Bogrov remarked to himself how easy it had all been. Several years as a double agent working for the blockheads at the Okhrana, feeding them lies, feeding them hopes, feeding them some of the more surly and self-destructive elements of the Revolution from time to time. They trusted him, the idiots. And so, when he invented rumors regarding Stolypin’s assassination during the Tsar’s upcoming visit to Kyiv in September, these complacent Okhrana fools had asked Bogrov to be in Kyiv as well — in case he can help locate the conspirators. Help locate the conspirators! He was the conspirator. They even gave him a ticket to the play that Stolypin was going to attend! It was almost as if they wanted to give their empire away.

Dmitri Bogrov

And when that fateful moment arrived, Bogrov did not hesitate. It was the decisive historical moment for which he was born. He pumped two bullets in Stolypin with his Browning revolver — one in the hand, and one in the chest. The great man watched his assassin’s black back “wriggling away up the aisle” like a speedy insect. He died three days later. For Solzhenitsyn, this was nothing less than catastrophe, effectively the first eddies in a swirl of nihilism, war, and death that soon would consume Europe. With the death of Stolypin came the death of Russian nationalism, and the resulting rejuvenation of dangerous and destructive ideologies such as imperialism, globalism, and pan-Slavism, all of which could be said to have contributed to the disaster that was the First World War.

A fatal pistol shot was no new event in Russian history.

But there was never one so fraught with consequences — for the whole of the twentieth century.

Neither at that moment nor later did the Tsar go down to the wounded man.

Didn’t come to him. Didn’t come near him.

But what those bullets had slain was the dynasty.

They were the opening shots of the fusillade at Yekaterinburg.

* * *

Themes of nationalism appear often in the works of Aleksandr Solzhenitsyn, especially in his essays, speeches, and histories. It’s a subject the man clearly thought deeply about. But in his fiction, nationalist themes become a bit more obscure — as they should. Themes in fiction (especially political themes) should never be as explicit than the more immediate fictive elements such as character, plot, and conflict. These are what readers crave when they are being told a story. August 1914, the first work in Solzhenitsyn’s Red Wheel epic, however, makes themes of nationalism more explicit. . . more so than any other of his novels. Then again, August 1914 isn’t really a novel. It’s a novelization of history, the admixture of pure fiction and hard documentary. It almost requires that one have an advanced knowledge of the subject matter before embarking upon its story — and to have a concern about nationalism.

In chapter one, young Isaaki Lazhenitsyn, a farm boy from Sablinskaya, boards a train. He had lied to his family about having to return to university a few weeks early when in reality he was preparing to enlist. The war was hardly three weeks old, and already there were reports of Russian and Serbian victories. At the train station, Isaaki by chance meets Varya, an old high school friend who once harbored a crush on him. Thrilled to see him, Varya proposes they spend some time together and then asks where he’s headed. A little embarrassed, he admits that he’s on his way to Moscow to volunteer.

Varya is horrified. This is not the progressive, pacifistic, idealistic youth she knew. They had studied all the literature and ideas of the intelligentsia together. “A fine thing!” she thinks, “Surrendering to vulgar patriotic feeling, betraying all his principles.” She hurls argument and argument at him against going to war, and Isaaki’s only response is, “I feel sorry for Russia.”

In chapter four, young Ksenia Tomchak can barely contain her embarrassment of Russia. Despite being raised on a prosperous Ukrainian farm, she pines for the stylish life in Petersburg. She longs to dance like Isadora Duncan, and one August morning tries scheming with her brother Roman to abandon her university classes for the dancing life. The very idea of staying home and being a farmer like her father and ultimately marrying a Ukrainian peasant simply appalls her.

Later that morning, she’s receives a gentle scolding from her stepmother Alina. “Russia’s roots are here,” the older woman says.

It saddens me, Ksenia my dear, that everything here inspires either shame or ridicule in you. There is, of course, a lot that is shameful and ridiculous, but still this is where you see how real Russian people live, where you can feel the bedrock under the soil. The grain for our daily bread is grown here, not in Petersburg. You even find the church fast days superfluous. But fasting helps people to grow spiritually.

In chapter twenty-one, two officers meet during a lull in battle. General Nechvolodov, a traditionalist and monarchist in his fifties, remarks to himself how he had taken command of the very regiment that had put down the 1905 uprising in Moscow. This regiment had been the “sole prop of the throne,” according to Solzhenitsyn, and here he was discussing the throne with the younger and quite thoughtful Colonel Smyslovsky. Where Smyslovsky questions the war in the vast cosmological scheme of things, Nechvolodov tells him that he “can’t look beyond Russia.”

“You know, a lot of us don’t understand even Russia,” Smyslovsky argues. “Nineteen out of twenty don’t understand what ‘fatherland’ means. Our soldiers fight only for their religion and for their Tsar — that’s what holds the army together.”

“It’s all the more important that the idea of the fatherland should be cherished in every heart,” the older man responds.

Smyslovsky is aware that Nechvolodov had written a book entitled Tales of the Russian, a popular work of middling quality meant to inspire patriotism in the Russian public. He was afraid that the general would start boring him by quoting from his own work. Despite this, and his sense of greater sophistication, Smyslovsky appreciated the old man. “Alexei Smyslovsky himself had outgrown both the Tsar and religion, but the fatherland was something he understood very well.”

Later, in chapter fifty-four, Solzhenitsyn reveals what a lonely figure Nechvolodov really is:

He did not feel that Russian history was something separate from his army service, but rather was a shared tradition outside of which his own present service as an officer would be meaningless. . . . If Nechvolodov’s devotion to the monarchy had seemed extravagant to the generals and alarmed them, it now incurred the ridicule of the educated, who held that Russian history could only arouse derision and disgust — if, of course, it could be said ever to have existed.

In a century, things have not changed for nationalists of all stripes, except that perhaps the globalist pressure for them to completely disavow their own history, inheritance, and identity has only gotten worse. Solzhenitsyn perceived this trend clearly and presented it in its own historical context within the pages of August 1914.

* * *

When Solzhenitsyn first published August 1914 in 1971, he hadn’t included the Stolypin and Bogrov chapters. When he did, slightly more than a decade later — after having gained access to Western libraries during his exile from the Soviet Union — he added ten chapters and nearly 200 pages, much of which was in small type and dealt with the minutiae of Stolypin’s interactions with the Duma. If Solzhenitsyn’s nationalism and his Judeo-skepticism had been in any doubt before he published the expanded version of August 1914, this was the work that began to remove it.

When Solzhenitsyn first published August 1914 in 1971, he hadn’t included the Stolypin and Bogrov chapters. When he did, slightly more than a decade later — after having gained access to Western libraries during his exile from the Soviet Union — he added ten chapters and nearly 200 pages, much of which was in small type and dealt with the minutiae of Stolypin’s interactions with the Duma. If Solzhenitsyn’s nationalism and his Judeo-skepticism had been in any doubt before he published the expanded version of August 1914, this was the work that began to remove it.

He had dared to use anti-Semitic stereotypes to depict Bogrov. Solzhenitsyn’s Bogrov was a scheming, two-faced, lying manipulator. He constantly thought one thing and said another. Bogrov was highly intelligent but soulless, egomaniacal, and neurotic. “He was racked by a feeling of spiritual unfulfillment, an indefinable anxiety,” Solzhenitsyn tells us. “He loved himself. And he despised himself.” He was physically weak and averse to all forms of labor. He was crooked and raspy, and slack and sickly. He was rootless and consumed by his own hatred of the Other — in his case, the Russians. There was nothing the Russians could do besides cede power to the Jews that would satisfy him. He lusted after revenge as if it were a whore. He was a Jew who wasn’t religiously Jewish but whose throbbing racial identity achieved primacy in his fevered mind. He could not bear the Russians being in control of Russia and in control of his people — and it did not matter how benign that control actually was. All slights in the past against Jews were remembered, and kept close, and sharpened like weapons. All slights by Jews against Russians never even entered his mind.

When the expanded August 1914 was published in 1983, many Jews took exception to Solzhenitsyn’s depiction of Bogrov, claiming it was highly stereotypical. (And to be fair, there were some Jews who defended Solzhenitsyn to varying lengths.) Lost in this, however, was that Mordecai Bogrov was a Jew, he did assassinate Pyotr Stolypin, and he did act as a double agent with the Okhrana. Solzhenitsyn used whatever documentary evidence he could find to build a believable psychological composite of the assassin. As he describes in Book 1 of Between Two Millstones, shortly after arriving in America:

That summer I had brought with me the first stack of personal accounts that elderly Russians had sent me by way of the San Francisco newspaper Russkaya Zhien (Russian Life). An even larger stack had come to me from New York’s Novoye Russkoye Slovo (New Russian Word), and more personal accounts were arriving — all I had to do now was read them! Not to mention that more packages were coming over the ocean from Paris’s Russkaya Mysl (Russian Thought).

It was as if all these elderly people, contemporaries of the Revolution, were handing Alya and me the baton of their struggle; and the personal account of every person impressed me as if I had met that person in those years.

Any less of the psychological intensity and fragility of Bogrov and we wouldn’t have a believable assassin. Solzhenitsyn puts us in the mind of an unstable yet competent killer. How else should he have portrayed him? Sane, law-abiding, and self-composed people do not assassinate world leaders. If Solzhenitsyn portrayed Bogrov as a villain, it’s because he was a villain, both in August 1914 and in history. Furthermore, Jews were highly overrepresented among Left-wing and anarchist radicals back then (as they continue to be). Here’s Solzhenitsyn describing Bogrov’s university milieu:

Choosing his party was the most important decision of a man’s life. Bogrov wobbled between the uncompromising Maximalists and the anarchists. Among the anarchists, some of them in their twenties, some not yet that old — Naum Tysh, the Grodetsky brothers, Saul Ashkenazy, Yankel Shteiner, Rosa No. 1 (Mikhelson), and Rosa No. 2. . .

Solzhenitsyn also drops names of other Jewish radicals Bogrov knew such as Yuda Grossman, Hanna Budyanskaya, and Ksenia Ternovets. So why is it outlandish for Solzhenitsyn to imply that it was no coincidence that a self-identifying Jewish radical murdered Stolypin when so many of the radicals of the time were self-identifying ethnic Jews? Should he have done something as dishonest as tacking negative Russian traits onto his “Bogrov” character in order to in order to ward off the philo-Semitic vengeance mob ahead of time?

Solzhenitsyn’s critics also overlooked how Solzhenitsyn took a similar approach with his depiction of his near-psychotic Lenin in Lenin in Zurich [2]. Was that anti-Semitism as well? Yes, Lenin was a quarter Jewish, but Jewish complaints converged not around Solzhenitsyn’s positively revolting Lenin but around his treatment of the Jew Parvus (born Izrail Lazarevich Gelfand) as embodying every negative stereotype one can think of in a fat, sleazy, unscrupulous, Jewish financier. But with such a large proportion of radicals being Jewish, and with most racial and ethnic stereotypes being born from truth, one can respond to such complaints by quipping that if the shoe fits, then wear it.

Solzhenitsyn’s critics also overlooked how Solzhenitsyn took a similar approach with his depiction of his near-psychotic Lenin in Lenin in Zurich [2]. Was that anti-Semitism as well? Yes, Lenin was a quarter Jewish, but Jewish complaints converged not around Solzhenitsyn’s positively revolting Lenin but around his treatment of the Jew Parvus (born Izrail Lazarevich Gelfand) as embodying every negative stereotype one can think of in a fat, sleazy, unscrupulous, Jewish financier. But with such a large proportion of radicals being Jewish, and with most racial and ethnic stereotypes being born from truth, one can respond to such complaints by quipping that if the shoe fits, then wear it.

Furthermore, did any Jewish critic of Solzhenitsyn complain when he penned the following paragraph about Kulyabko, the Russian Okhrana official whom Bogrov duped so easily?

Sleepy Kulyabko’s mind, however, was less active. The stupidity in Kulyabko’s face was not just an individual trait, it was characteristic of his type, perhaps of his race. He scratched and pulled his dressing gown around him. He had noticed nothing.

Bogrov refers to Kulyabko as a blockhead because he was a blockhead. Where Bogrov wriggles like an insect, Solzhenitsyn sees Kulyabko “waddling like a drake.” Does this make Solzhenitsyn anti-Russian? If anything, most of the Russian authority figures from the Tsar on down (excluding Stolypin) are either stupid, self-serving, weak, vain, or just plain lazy. Notably, the police chief Kurlov — the man in charge of security in Kyiv who once promoted Kulyabko well beyond his ability in the Okhrana — is portrayed as a detestably self-serving careerist. Solzhenitsyn spares nothing in exposing many of his fellow Russians for allowing the twin disasters of the First World War and the October Revolution to happen.

Did Solzhenitsyn’s Jewish critics even care? Perhaps they didn’t realize that in writing August 1914, Aleksandr Solzhenitsyn was holding up a mirror to his own people, just as he was doing to them.

* * *

In an ironic twist, Solzhenitsyn pursues themes of nationalism and ethnonationalism through his treatment of Jews and the Jewish Question in August 1914. Of course, Bogrov identifies as an ethnic Jew and believes that he is striking a righteous blow for his people in murdering Stolypin.

“Precisely because I am a Jew I can’t bear the knowledge that we are still living — if I may remind you — under the heavy hand of the Black Hundred leaders,” he tells a conspirator. He also knows that targeting Stolypin will not incite pogroms the way targeting the Tsar would — and ultimately he was right. Bogrov always acts as a member of a nation within a nation, who above all, wants no harm to befall Jews.

The Jews of Kyiv seemed to have shared this attitude:

Next day, Sunday, a rabbi was allowed in to see the condemned man. “Tell the Jews,” Bogrov said, “that I didn’t want to harm them. On the contrary, I was fighting for the benefit of the Jewish people.”

That was the one and only part of his testimony to remain unchanged.

The rabbi said reproachfully that Bogrov might have caused a pogrom. Bogrov replied, “A great people must not bow down to its oppressors!”

This statement also was widely reported in the press.

The obvious ethnocentrism of these Jews should not escape attention. After Stolypin was murdered, they did not mourn for Russia. They fretted only for themselves. Shortly after the assassination, the Kyiv rabbis appealed to the Russian authorities to protect them from impending pogroms. And this is exactly what the authorities did, posting thousands of soldiers in the Jewish quarter to make sure law and order was maintained. And it was. Meanwhile, “[m]any Jewish students in Kyiv went into mourning for Bogrov.”

August 1914 also contains one of the few wholly positive Jews in Solzhenitsyn’s fiction: Ilya Isakovich Arkhangorodsky. Based on a real-life benefactor of Solzhenitsyn’s mother, this character is a wealthy and well-respected engineer who embodies the conundrum of nationalism among racial minorities. To whom should the minority pledge its allegiance? To its nation or to its nation within a nation? The middle-aged Ilya Isakovich belongs in the former category. Late in the book, during the early days of the war, he entertains an engineer friend over lunch with his family. Included are his radical daughter Sonya and her friend Naum — both fervent believers in revolution.

August 1914 also contains one of the few wholly positive Jews in Solzhenitsyn’s fiction: Ilya Isakovich Arkhangorodsky. Based on a real-life benefactor of Solzhenitsyn’s mother, this character is a wealthy and well-respected engineer who embodies the conundrum of nationalism among racial minorities. To whom should the minority pledge its allegiance? To its nation or to its nation within a nation? The middle-aged Ilya Isakovich belongs in the former category. Late in the book, during the early days of the war, he entertains an engineer friend over lunch with his family. Included are his radical daughter Sonya and her friend Naum — both fervent believers in revolution.

The young people are ashamed of Ilya for having recently taken part in a demonstration of Jewish patriotism in the city of Rostov. The young Jews can barely contain their contempt for the old man. Here are the nauseating details:

The synagogue, which had a choir, was decorated with tricolors and a portrait of the Tsar; there were soldiers present and the service began with prayers for the victory of Russian arms. The rabbi’s speech was followed by one from the chief of police, “God Save the Tsar” was sung, then some twenty thousand Jews paraded through the streets with flags and placards bearing the words “Long live great Russia, one and undivided,” accompanied by a body of newly enlisted volunteers. They held a mass meeting by the statue of Alexander II, they sent greetings to the city police chief and a loyal telegram to the Tsar. . .

When asked to explain his obsequiousness towards the Russians, Arkhangorodsky explains that his interest is to build, not to tear down. He sees revolution as a “prolonged process of insane destruction” and wonders if the mills he has built will continue to grind under communist rule. He also sees the revolutionaries as privileged children who don’t know how to build anything and predicts that they will replace the Monarchy with something worse. But his reasons aren’t entirely practical.

The paths of history are more complicated than you would like them to be. The country you live in has fallen on evil times. So what is the right thing to do? Let it perish, and to hell with it? Or say: “I too want to help you. I belong to you?” Living in this country as you do, you must make up your mind and stick to your decision: do you, heart and soul, belong to it, or do you not?

Clearly, Arkhangorodsky is contemplating the issue of identity. He chooses a Russian identity because he allows his Jewish identity (which he never denies in August 1914) to carry little political weight. Beyond his family, his political loyalty is to the Tsar and the nation and people he represents. When Sonya takes him to task for the historic and ongoing oppression of Jews in the Russian Empire, he insists that Jews must “rise above it.” When Sonya accuses him of paying homage to the anti-Semitic Black Hundreds, he responds by referring to similar dangers presented by the Red Hundreds. In this sense, Arkhangorodsky is speaking not just like a true reactionary but also like a Russian patriot. He’s concerned for Russia and fears how both radical groups may one day tear it apart.

Neither Arkhangorodsky nor Solzhenitsyn offers any solution to the question of nationalism among minority peoples. But the implication is clear: nationalism is real, and ethnonationalism becomes extremely complicated when multiple ethnic or racial groups occupy the same country. A gentile nation with Jews such as Ilya Isakovich Arkhangorodsky can prosper greatly. Sadly, however, his daughter Sonya and her friend Naum — and perhaps even Bogrov himself — were closer to the norm among Russian Jewry at that time. In only three years, this imbalance would play a major part in causing the great cataclysm which Arkhangorodsky had feared all along.

* * *

Of course, the central historical figure of the expanded August 1914, more than General Samsonov, more than Lenin, even more than Tsar Nicholas II, is Pyotr Stolypin. Students of the Right should read these Stolypin chapters carefully because Solzhenitsyn illustrates what is, in effect, not merely a splendid statesman but the ideal ethnonationalist.

It was not a question of knowledge, or conscious thought, or intent; it was just a persistent and poignant feeling that the Russian land and the Russian peasant were inseparable, that both were inseparable from Russia, and that away from the land there was no Russia. He had a constant anxious awareness of all Russia as though it were there in his breast. Unsleeping compassion, a love that nothing could alter.

As such, Stolypin believed that the monarchy’s prime goal was to “raise the prosperity of the peasantry.” This alone made him remarkable among the chattering fortune and power-seekers within the Russian government. This also won him many enemies on the Left and the occasional opponents on the Right. So hated was he that he survived multiple assassination attempts — one of which, a bomb attack, crippled his daughter for life. But in the Duma, he could think quickly on his feet and often skewered and embarrassed his Left-wing adversaries. He was always prepared and he savored debates. Once, after an egregious insult from a Leftist member of the Duma, Stolypin challenged him to duel. Being cowardly in nature, the Leftist was forced back to the rostrum to publicly apologize to Stolypin.

Stolypin’s reforms centered mostly around neutralizing the socialist communes which were impeding the productivity and welfare of the peasant. Prior to his becoming prime minister, Progressives had persuaded the Tsar to enact various socialist reforms dealing with peasant use of farmland. While not standing in direct opposition to his autocrat, Stolypin understood that “egalitarian land use lowers agricultural standards and the general cultural level of the country at large.” He worked to revive the zemstvos, he removed all restrictions on peasant rights, he encouraged democratic reform on the district level, and he increased the autonomy of local governments — all of which undermined the control the communes had over the peasantry. Stolypin also toured the provinces and met with the people. He’d often dive into hostile crowds unarmed and win them over with reason and charisma. The result was a staggering increase in economic prosperity.

Stolypin also knew not to give into to the radical Left. Its representatives in the Duma, he knew, could not call for an end to terror because that would be an end to their careers. He would deal with them when he could, but when it came to law and order, he was unbending:

Stolypin told himself that the tougher he was to begin with, the fewer lives would be lost in the end. Excessive leniency at the beginning could only increase the number of victims later. He would use conciliatory methods where persuasion was possible. But the mad dogs would not be converted by persuasion — swift and relentless punishment was the only thing for them. What sort of government would it be (and where in the world would you find another?) that refused to defend the state order and forgave murderers and bomb-throwers?

Stolypin saw Christianity as being historically bound with Russia, and saw that adhering to Russia’s historical principles would be the antidote to rootless socialism. He saw patriotism as a necessary virtue. He was also a great defender of the Autocracy and its divine mandate. Most of all, he was a Russian who believed that ethnic Russians should control Russia — just as many white nationalists in the West today believe that whites should remain in control of their ancient homelands.

Stolypin saw Christianity as being historically bound with Russia, and saw that adhering to Russia’s historical principles would be the antidote to rootless socialism. He saw patriotism as a necessary virtue. He was also a great defender of the Autocracy and its divine mandate. Most of all, he was a Russian who believed that ethnic Russians should control Russia — just as many white nationalists in the West today believe that whites should remain in control of their ancient homelands.

The State Duma must be Russian in spirit. The other nationalities which form part of Our Domain must have deputies in the Duma to represent their needs but they must not, and shall not, appear in numbers which give them the possibility of determining matters of purely Russian concern.

When the newspapers reported on Stolypin’s assassination, few defended him. The Left-wing media did everything it could not to celebrate his passing, and his deteriorated relationship with the Emperor and Empress made defending him difficult for Right-wing outlets as well. But one paper, New Times, saw Stolypin’s assassination most clearly according to Solzhenitsyn: it was nothing less than an assault on Russia, and it made Pyotr Stolypin a martyr for Russian nationalism.

Given that the waves of Leftist tyranny that followed Stolypin’s death still crash menacingly against the shores of traditional white homelands today, Pyotr Stolypin can now be seen today as a martyr for white nationalism as well.

If you want to support our work, please send us a donation by going to our Entropy page [4] and selecting “send paid chat.” Entropy allows you to donate any amount from $3 and up. All comments will be read and discussed in the next episode of Counter-Currents Radio, which airs every Friday.

Don’t forget to sign up [5] for the twice-monthly email Counter-Currents Newsletter for exclusive content, offers, and news.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

In which case, with John Hargrave (photo), of the Kibbo Kift, and then the Green Shirt Movement for Social Credit, and with Rotha Lintorn-Orman, in her move from pioneering Girl Guide to British Fascist, 2* shades into 4*. Rolf Gardiner is an emblematic figure here. Born in Berlin, and a writer in German, he was a conduit for Bündische ideas.

In which case, with John Hargrave (photo), of the Kibbo Kift, and then the Green Shirt Movement for Social Credit, and with Rotha Lintorn-Orman, in her move from pioneering Girl Guide to British Fascist, 2* shades into 4*. Rolf Gardiner is an emblematic figure here. Born in Berlin, and a writer in German, he was a conduit for Bündische ideas. The influence of Nietzsche is almost as important in England as in Germany. Levy’s “Nietzsche Movement in England” is a C.R.-adjacent current. Ludovici began in Levy’s movement to become important within the English Mistery, as well as the illiberal wing of the eugenic movement. An overlooked aspect of Hulme qua philosopher is his similarity to Nietzsche (in “Cinders,” especially). A feature shared by many of the sects thrown together in the pages of The New Age—Social Credit, Toryism, Marxism, guild socialism, Fabianism, Gurdjieffism, etc., etc.—is an interest in Nietzsche.

The influence of Nietzsche is almost as important in England as in Germany. Levy’s “Nietzsche Movement in England” is a C.R.-adjacent current. Ludovici began in Levy’s movement to become important within the English Mistery, as well as the illiberal wing of the eugenic movement. An overlooked aspect of Hulme qua philosopher is his similarity to Nietzsche (in “Cinders,” especially). A feature shared by many of the sects thrown together in the pages of The New Age—Social Credit, Toryism, Marxism, guild socialism, Fabianism, Gurdjieffism, etc., etc.—is an interest in Nietzsche.

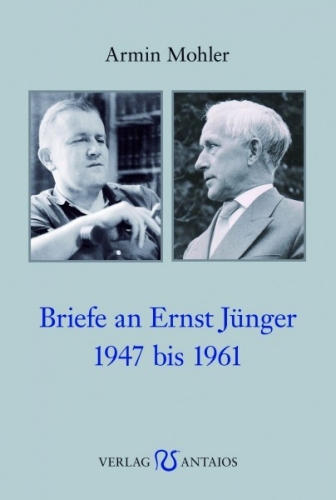

Ce n’était pas une crise, ce n’était pas un problème concret, ce n’était pas davantage une analyse de la situation qui avait généré ces phénomènes politiques. Ils ne devaient leur émergence et leur succès qu’au seul effet de la pensée du défunt Armin Mohler. Or celui, ajoutait le rédacteur de Die Zeit, n’avait rien d’un penseur original. Car Mohler n’avait fait que recycler le « nationalisme folciste » du temps de la République de Weimar. Bien sûr, les protagonistes actuels de la « nouvelle droite » n’atteignaient plus le niveau des Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Carl Schmitt ou Ernst Jünger. Mais, voilà, elles avaient mûri les graines que Mohler, avec son livre Die konservative Revolution in Deutschland, avait semées.

Ce n’était pas une crise, ce n’était pas un problème concret, ce n’était pas davantage une analyse de la situation qui avait généré ces phénomènes politiques. Ils ne devaient leur émergence et leur succès qu’au seul effet de la pensée du défunt Armin Mohler. Or celui, ajoutait le rédacteur de Die Zeit, n’avait rien d’un penseur original. Car Mohler n’avait fait que recycler le « nationalisme folciste » du temps de la République de Weimar. Bien sûr, les protagonistes actuels de la « nouvelle droite » n’atteignaient plus le niveau des Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Carl Schmitt ou Ernst Jünger. Mais, voilà, elles avaient mûri les graines que Mohler, avec son livre Die konservative Revolution in Deutschland, avait semées. On devra toutefois constater que Mohler n’a laissé qu’un petit nombre d’écrits réellement personnels : on citera, outre son œuvre principale consacrée à la révolution conservatrice, Was die Deutschen fürchten et Die Vergangenheitbewältigung ; mais il ne faut pas oublier, qu’à côté de ces livres-là, il y a eu toute une série d’essais qui ont sans nul doute laissé, chez leurs lecteurs, des impressions bien plus fortes comme, par exemple, Der faschistischen Stil ou Liberalenbeschimpfung.

On devra toutefois constater que Mohler n’a laissé qu’un petit nombre d’écrits réellement personnels : on citera, outre son œuvre principale consacrée à la révolution conservatrice, Was die Deutschen fürchten et Die Vergangenheitbewältigung ; mais il ne faut pas oublier, qu’à côté de ces livres-là, il y a eu toute une série d’essais qui ont sans nul doute laissé, chez leurs lecteurs, des impressions bien plus fortes comme, par exemple, Der faschistischen Stil ou Liberalenbeschimpfung.

Si l’on cherche à expliquer ce qu’il reste de la pensée de Mohler, alors il faut laisser tomber ce qu’il a souvent lui-même (et aussi ses adversaires) mis au centre de ses préoccupations. Son « nominalisme » n’avait guère de consistence tout comme sa critique du christianisme, sa vision « technocratique » n’a nullement été une solution pour la mouvance conservatrice, son orientation « gaullienne » n’a quasi convaincu personne. En revanche, ce qui est incontournable dans sa manière de saisir le monde, c’est son analyse de « la période axiale du conservatisme ».

Si l’on cherche à expliquer ce qu’il reste de la pensée de Mohler, alors il faut laisser tomber ce qu’il a souvent lui-même (et aussi ses adversaires) mis au centre de ses préoccupations. Son « nominalisme » n’avait guère de consistence tout comme sa critique du christianisme, sa vision « technocratique » n’a nullement été une solution pour la mouvance conservatrice, son orientation « gaullienne » n’a quasi convaincu personne. En revanche, ce qui est incontournable dans sa manière de saisir le monde, c’est son analyse de « la période axiale du conservatisme ».

Dans un essai révélateur de 2018, le conseiller de Poutine, Vladislav Surkov, qui a été licencié en février dernier, a mis en avant cette hybridité, mi-européenne et mi-asiatique, comme la caractéristique centrale de l’âme russe. « Notre identité culturelle et géopolitique rappelle l’identité volatile de celui qui est né dans une famille métisse », écrit Surkov. « Un métis, un métissage, un type bizarre. La Russie est une nation métisse de l’Ouest et de l’Est. Avec son statut d’État bicéphale, sa mentalité hybride, son territoire intercontinental et son histoire bipolaire, elle est charismatique, talentueuse, belle et solitaire. Tout comme un métis l’est ». Pour Surkov, le destin de la Russie en tant que État-civilisation, comme celui de la Byzance à laquelle elle a succédé, est celui d’une « civilisation qui a absorbé l’Orient et l’Occident. Européenne et asiatique à la fois, et pour cette raison ni tout à fait asiatique ni tout à fait européenne ».

Dans un essai révélateur de 2018, le conseiller de Poutine, Vladislav Surkov, qui a été licencié en février dernier, a mis en avant cette hybridité, mi-européenne et mi-asiatique, comme la caractéristique centrale de l’âme russe. « Notre identité culturelle et géopolitique rappelle l’identité volatile de celui qui est né dans une famille métisse », écrit Surkov. « Un métis, un métissage, un type bizarre. La Russie est une nation métisse de l’Ouest et de l’Est. Avec son statut d’État bicéphale, sa mentalité hybride, son territoire intercontinental et son histoire bipolaire, elle est charismatique, talentueuse, belle et solitaire. Tout comme un métis l’est ». Pour Surkov, le destin de la Russie en tant que État-civilisation, comme celui de la Byzance à laquelle elle a succédé, est celui d’une « civilisation qui a absorbé l’Orient et l’Occident. Européenne et asiatique à la fois, et pour cette raison ni tout à fait asiatique ni tout à fait européenne ».

Ward Hermans

Ward Hermans Dit waren voor Frankrijk ideale gelegenheden om militair nog verder in te grijpen. Ook andere incidenten, zoals het niet tijdig betalen van herstelbetalingen, de niet levering van materialen enz. waren aanleidingen om de militaire bezetting nog te verstrengen. Telkens weer moest België soldaten mee inzetten en werd zo in het revanchistisch Frans politiek spel meegesleurd.

Dit waren voor Frankrijk ideale gelegenheden om militair nog verder in te grijpen. Ook andere incidenten, zoals het niet tijdig betalen van herstelbetalingen, de niet levering van materialen enz. waren aanleidingen om de militaire bezetting nog te verstrengen. Telkens weer moest België soldaten mee inzetten en werd zo in het revanchistisch Frans politiek spel meegesleurd.

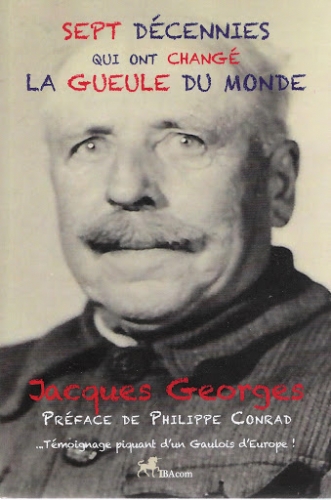

Stade suprême d’un copinage éhonté, l’auteur me présente comme « un esprit encyclopédique ayant tout lu et tout analysé (p. 291) ». C’est très gentil de sa part, mais inexact. Pour preuve, Jacques Georges cite régulièrement « Jean d’Ormesson pour sa légèreté profonde (p. 285) ». Hormis les articles souvent indigestes parcourus rapidement dans les pages « Opinions » du Figaro, ce libéral conservateur très en vue demeure pour moi un inconnu. Certes, lycéen et ayant apprécié le feuilleton télévisé Au plaisir de Dieu, je pris avec déception connaissance du roman éponyme. En 2015, Romaric Sangars avait signé chez Pierre-Guillaume de Roux un pamphlet au titre plaisant, Suffirait-il d’aller gifler Jean d’Ormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française ? La question se posait. Toutefois, l’un des tout premiers romans de « Jean d’O » en 1971, La gloire de l’Empire, serait un pastiche uchronique, ce qui peut le rendrait moins antipathique. Jean d’Ormesson a surtout fait une prestation remarquable – et remarquée – aux côtés de Catherine Frot dans le film de Christian Vincent en 2012, Les Saveurs du palais. Il y campe avec gourmandise un président de la République très mitterrandien.

Stade suprême d’un copinage éhonté, l’auteur me présente comme « un esprit encyclopédique ayant tout lu et tout analysé (p. 291) ». C’est très gentil de sa part, mais inexact. Pour preuve, Jacques Georges cite régulièrement « Jean d’Ormesson pour sa légèreté profonde (p. 285) ». Hormis les articles souvent indigestes parcourus rapidement dans les pages « Opinions » du Figaro, ce libéral conservateur très en vue demeure pour moi un inconnu. Certes, lycéen et ayant apprécié le feuilleton télévisé Au plaisir de Dieu, je pris avec déception connaissance du roman éponyme. En 2015, Romaric Sangars avait signé chez Pierre-Guillaume de Roux un pamphlet au titre plaisant, Suffirait-il d’aller gifler Jean d’Ormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française ? La question se posait. Toutefois, l’un des tout premiers romans de « Jean d’O » en 1971, La gloire de l’Empire, serait un pastiche uchronique, ce qui peut le rendrait moins antipathique. Jean d’Ormesson a surtout fait une prestation remarquable – et remarquée – aux côtés de Catherine Frot dans le film de Christian Vincent en 2012, Les Saveurs du palais. Il y campe avec gourmandise un président de la République très mitterrandien.

Des réflexions réactives

Des réflexions réactives

Still, he was secure in his wildly successful record as prime minister. In the Russia he loved, the economy was strong, people were working, and the threat of revolution which had haunted the Romanovs for decades had finally subsided. War was also no longer on the horizon. Recently, he had convinced the Tsar not to mobilize against Austria-Hungary over a pesky affair in the Balkans. Foreign policy was so easy for Stolypin; he never understood why people struggled with it. As Aleksandr Solzhenitsyn tells us in the expanded version of August 1914:

Still, he was secure in his wildly successful record as prime minister. In the Russia he loved, the economy was strong, people were working, and the threat of revolution which had haunted the Romanovs for decades had finally subsided. War was also no longer on the horizon. Recently, he had convinced the Tsar not to mobilize against Austria-Hungary over a pesky affair in the Balkans. Foreign policy was so easy for Stolypin; he never understood why people struggled with it. As Aleksandr Solzhenitsyn tells us in the expanded version of August 1914:

When Solzhenitsyn first published August 1914 in 1971, he hadn’t included the Stolypin and Bogrov chapters. When he did, slightly more than a decade later — after having gained access to Western libraries during his exile from the Soviet Union — he added ten chapters and nearly 200 pages, much of which was in small type and dealt with the minutiae of Stolypin’s interactions with the Duma. If Solzhenitsyn’s nationalism and his Judeo-skepticism had been in any doubt before he published the expanded version of August 1914, this was the work that began to remove it.

When Solzhenitsyn first published August 1914 in 1971, he hadn’t included the Stolypin and Bogrov chapters. When he did, slightly more than a decade later — after having gained access to Western libraries during his exile from the Soviet Union — he added ten chapters and nearly 200 pages, much of which was in small type and dealt with the minutiae of Stolypin’s interactions with the Duma. If Solzhenitsyn’s nationalism and his Judeo-skepticism had been in any doubt before he published the expanded version of August 1914, this was the work that began to remove it. Solzhenitsyn’s critics also overlooked how Solzhenitsyn took a similar approach with his depiction of his near-psychotic Lenin in

Solzhenitsyn’s critics also overlooked how Solzhenitsyn took a similar approach with his depiction of his near-psychotic Lenin in  August 1914 also contains one of the few wholly positive Jews in Solzhenitsyn’s fiction: Ilya Isakovich Arkhangorodsky. Based on a real-life benefactor of Solzhenitsyn’s mother, this character is a wealthy and well-respected engineer who embodies the conundrum of nationalism among racial minorities. To whom should the minority pledge its allegiance? To its nation or to its nation within a nation? The middle-aged Ilya Isakovich belongs in the former category. Late in the book, during the early days of the war, he entertains an engineer friend over lunch with his family. Included are his radical daughter Sonya and her friend Naum — both fervent believers in revolution.

August 1914 also contains one of the few wholly positive Jews in Solzhenitsyn’s fiction: Ilya Isakovich Arkhangorodsky. Based on a real-life benefactor of Solzhenitsyn’s mother, this character is a wealthy and well-respected engineer who embodies the conundrum of nationalism among racial minorities. To whom should the minority pledge its allegiance? To its nation or to its nation within a nation? The middle-aged Ilya Isakovich belongs in the former category. Late in the book, during the early days of the war, he entertains an engineer friend over lunch with his family. Included are his radical daughter Sonya and her friend Naum — both fervent believers in revolution.

Stolypin saw Christianity as being historically bound with Russia, and saw that adhering to Russia’s historical principles would be the antidote to rootless socialism. He saw patriotism as a necessary virtue. He was also a great defender of the Autocracy and its divine mandate. Most of all, he was a Russian who believed that ethnic Russians should control Russia — just as many white nationalists in the West today believe that whites should remain in control of their ancient homelands.

Stolypin saw Christianity as being historically bound with Russia, and saw that adhering to Russia’s historical principles would be the antidote to rootless socialism. He saw patriotism as a necessary virtue. He was also a great defender of the Autocracy and its divine mandate. Most of all, he was a Russian who believed that ethnic Russians should control Russia — just as many white nationalists in the West today believe that whites should remain in control of their ancient homelands.

Voici l’un des nombreux points culminants du livre de Philippe Baillet, tant par l’élégance de l’écriture que par la pertinence de la pensée. Recueil d’articles parus entre 1988 et 2010 dans Catholica, Le Choc du Mois, La Nef et La Nouvelle Revue d’Histoire, florilège de textes étalés sur deux décennies et complété par un essai inédit fournissant son titre à l’ensemble, cet ouvrage est marqué par une peu commune aptitude à l’organisation du savoir.

Voici l’un des nombreux points culminants du livre de Philippe Baillet, tant par l’élégance de l’écriture que par la pertinence de la pensée. Recueil d’articles parus entre 1988 et 2010 dans Catholica, Le Choc du Mois, La Nef et La Nouvelle Revue d’Histoire, florilège de textes étalés sur deux décennies et complété par un essai inédit fournissant son titre à l’ensemble, cet ouvrage est marqué par une peu commune aptitude à l’organisation du savoir. Je garde de Philippe Baillet le souvenir d’un homme d’allure plutôt discrète, mais qui savait, lorsque les circonstances s’y prêtaient, éblouir par une érudition surprenante chez un jeune homme de 27 ans, comme en ce samedi après-midi de janvier 1978 en compagnie d’Yvonne Caroutch et Arnold Waldstein, ou forcer la sympathie par sa franchise, comme à Lyon en février 1979, lorsqu’après ma conférence au Cercle Péguy, nous nous sommes retrouvés entourés de jeunes filles catholiques qui n’étaient pas forcément pour lui (et pour moi encore moins !) un auditoire conquis d’avance.

Je garde de Philippe Baillet le souvenir d’un homme d’allure plutôt discrète, mais qui savait, lorsque les circonstances s’y prêtaient, éblouir par une érudition surprenante chez un jeune homme de 27 ans, comme en ce samedi après-midi de janvier 1978 en compagnie d’Yvonne Caroutch et Arnold Waldstein, ou forcer la sympathie par sa franchise, comme à Lyon en février 1979, lorsqu’après ma conférence au Cercle Péguy, nous nous sommes retrouvés entourés de jeunes filles catholiques qui n’étaient pas forcément pour lui (et pour moi encore moins !) un auditoire conquis d’avance. Philippe Baillet va plus loin. Selon lui, la menace pèse sur l’Occident tout entier. L’essai de plus de vingt pages qui donne son intitulé au livre aborde la « radicalisation du conservatisme » et l’« émergence de la Droite » racialiste ” aux États-Unis » (p. 87). Ce texte inédit est probablement récent, puisque la recension des livres bien connus de Samuel Huntington date de 2005, corrobore le vœu d’une « contre-révolution blanche » et atteste l’état actuel de la pensée de l’auteur.

Philippe Baillet va plus loin. Selon lui, la menace pèse sur l’Occident tout entier. L’essai de plus de vingt pages qui donne son intitulé au livre aborde la « radicalisation du conservatisme » et l’« émergence de la Droite » racialiste ” aux États-Unis » (p. 87). Ce texte inédit est probablement récent, puisque la recension des livres bien connus de Samuel Huntington date de 2005, corrobore le vœu d’une « contre-révolution blanche » et atteste l’état actuel de la pensée de l’auteur. L’article hyper-critique consacré à « Israël et ses extrêmes » (p. 117) fait immédiatement suite à un légitime éloge « des grands érudits juifs modernes » : Kantorowicz déjà cité, Marc Bloch, Raymond Aron, Aby Warburg. Parmi les « représentants du peuple juif » dignes d’inspirer notre admiration, et au rebours d’un autre a priori encore trop rageusement enraciné chez bon nombre d’entre nous, Philippe Baillet mentionne « tous ceux qui, libraires spécialisés dans l’ancien ou éditeurs d’ouvrages à faible tirage et à vente lente, sont en quelque sorte les artisans de la haute culture, ceux qui, par exemple dans des domaines comme l’orientalisme, en ont assuré la pérennité matérielle, chose de plus en plus difficile aujourd’hui » (p. 116).

L’article hyper-critique consacré à « Israël et ses extrêmes » (p. 117) fait immédiatement suite à un légitime éloge « des grands érudits juifs modernes » : Kantorowicz déjà cité, Marc Bloch, Raymond Aron, Aby Warburg. Parmi les « représentants du peuple juif » dignes d’inspirer notre admiration, et au rebours d’un autre a priori encore trop rageusement enraciné chez bon nombre d’entre nous, Philippe Baillet mentionne « tous ceux qui, libraires spécialisés dans l’ancien ou éditeurs d’ouvrages à faible tirage et à vente lente, sont en quelque sorte les artisans de la haute culture, ceux qui, par exemple dans des domaines comme l’orientalisme, en ont assuré la pérennité matérielle, chose de plus en plus difficile aujourd’hui » (p. 116). Au détriment de l’« indigeste pavé prétentieux et très décevant » (p. 76) d’un universitaire français, Philippe Baillet privilégie l’analyse de George L. Mosse, autre « esprit libre d’outre-Atlantique ». Ce dernier voit dans le mouvement völkisch une des plus profondes « racines intellectuelles du Troisième Reich ». Il y décèle une « conception essentiellement culturelle […] de l’État-nation », en réaction contre « l’industrialisation à marche forcée » de l’Allemagne et « à cause de la très longue et tortueuse édification de l’unité politique » (p. 69).

Au détriment de l’« indigeste pavé prétentieux et très décevant » (p. 76) d’un universitaire français, Philippe Baillet privilégie l’analyse de George L. Mosse, autre « esprit libre d’outre-Atlantique ». Ce dernier voit dans le mouvement völkisch une des plus profondes « racines intellectuelles du Troisième Reich ». Il y décèle une « conception essentiellement culturelle […] de l’État-nation », en réaction contre « l’industrialisation à marche forcée » de l’Allemagne et « à cause de la très longue et tortueuse édification de l’unité politique » (p. 69). Del Noce décrit ainsi « l’irreligion naturelle » qui caractérise la société actuelle et avec laquelle « on passe même du rejet, qui est encore le signe paradoxal d’un certain intérêt, à l’indifférentisme complet » (p. 138) sur le plan religieux.

Del Noce décrit ainsi « l’irreligion naturelle » qui caractérise la société actuelle et avec laquelle « on passe même du rejet, qui est encore le signe paradoxal d’un certain intérêt, à l’indifférentisme complet » (p. 138) sur le plan religieux. Titulaire d’une agrégation en philosophie et lettres de l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles, émanation du Grand Orient de Belgique), je suis bien placé pour savoir comment on risque de se désagréger sous l’effet de la quasi permanente « leçon de conformisme » dispensée par « les cliques universitaires et leur structure féodale » (p. 77).

Titulaire d’une agrégation en philosophie et lettres de l’U.L.B. (Université Libre de Bruxelles, émanation du Grand Orient de Belgique), je suis bien placé pour savoir comment on risque de se désagréger sous l’effet de la quasi permanente « leçon de conformisme » dispensée par « les cliques universitaires et leur structure féodale » (p. 77).