Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera

Tesis del informe sobre la lectura occidental del filósofo Antonio Gramsci en la mesa redonda "Contrahegemonía desde el punto de vista del tradicionalismo".

El filósofo italiano Antonio Gramsci, autor del concepto de hegemonía y contrahegemonía y que creo la oportunidad para una nueva lectura del marxismo, es respetado no solo entre los movimientos de “izquierda”, sino también entre los de “derecha” y los tradicionalistas.

Breve exposición de los conceptos de Gramsci

Recordemos brevemente los conceptos básicos de los que parte el propio Gramsci.

- Una concepción distinta de la estructura marxista acerca de la "base-superestructura". La viabilidad del sistema burgués, según Gramsci, está asociada no solo a factores materiales, sino también ideológicos, culturales e intelectuales.

- Pueden ocurrir revoluciones y grandes cambios incluso cuando la base está subdesarrollada; a veces, los procesos internos dentro de la superestructura pueden ser suficientes para cambios importantes.

- "Hegemonía". Puede verse como un "liderazgo ideológico", que actúa de manera no menos eficaz que la coerción (dominación) imperiosa / coercitiva. Este es un sistema de puntos de vista, valores, actitudes. La hegemonía es supranacional, aunque se basa en estados específicos. En la práctica, ahora es el dominio de la ideología capitalista liberal y el mercado. La hegemonía se esfuerza por volverse universal e introducir estándares uniformes para todos.

- "Pacto histórico". La superestructura tiene no solo una dimensión política sino también cultural. Los intelectuales pueden concluir un "pacto histórico" con el proletariado para la transformación, incluso si las precondiciones económicas y políticas no están maduras.

- "Intelectuales orgánicos" (prácticas activas que realmente afectan a la sociedad) VS intelectualidad tradicional (que sirve a la clase dominante). Son los "intelectuales orgánicos" quienes pueden mantener la hegemonía / contrahegemonía.

- "Contrahegemonía". Rechazo sistémico de la hegemonía en sus fundamentos, rechazo categórico de la hegemonía, protección de la soberanía. Como la hegemonía, la contrahegemonía es principalmente un fenómeno ideológico.

"Gramscismo de izquierda" y "Gramscismo de derecha"

Lo que generalmente se consideran las ideas "neomarxistas" de Gramsci han servido para el desarrollo de una amplia variedad de escuelas en diferentes continentes, desde anarquistas y comunistas hasta conservadores tradicionalistas. Incluso existe un concepto como el “gramscismo de derecha”, dado que tanto la “derecha” como la “izquierda” tienen un enemigo común: el poder del capital, las corporaciones transnacionales y la dominación política y cultural de la hegemonía liberal occidental.

En los últimos años, algunos de los políticos "de derecha" se han desacreditado a sí mismos al seguir la línea sionista y, de hecho, son los guardianes de las grandes empresas. Esto es precisamente lo que suelen señalar los comunistas, que estigmatizan a la "derecha" como cómplices del capitalismo y se niegan a emprender una lucha conjunta.

Los verdaderos conservadores están a favor de una economía más "izquierdista" y una política más "derechista". Con estos principios iniciales, tienen un objetivo común con la "izquierda": la lucha contra la explotación de la gente común por las grandes corporaciones transnacionales, la protección de un orden social más justo, el cuidado de los segmentos de la población socialmente desprotegidos. En este contexto, Gramsci es igualmente relevante para todos los oponentes del atlantismo moderno.

Teniendo en cuenta que la misma división en “izquierda” y “derecha” es cada vez más convencional y contradictoria, el estudio de Gramsci y la aplicación de sus ideas en la práctica es una cuestión de honor para todos los que no son indiferentes a la máquina capitalista moderna.

Derechistas franceses: De Benoist y Faye

La teoría de Gramsci comenzó a ganar popularidad no solo entre la "izquierda" francesa de la década de 1960, sino también entre el movimiento de la "Nueva Derecha", cuyo representante más destacado fue Alain de Benoist (1). En muchos sentidos, fueron las ideas de Gramsci las que formaron la base de los turbulentos acontecimientos de 1968 en Francia y más tarde de la elección de Mitterrand.

La "Nueva Derecha" es un nombre convencional, dado la convencionalidad de la misma división en "izquierda" y "derecha", pero que se ha mantenido. Su pensamiento también influyó en Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, Italia, Malta, Rumania, Croacia e incluso Estados Unidos (Free Congress Foundation). El mérito de Alain de Benoist está en las numerosas traducciones que se han hecho de su obra, en el acercamiento que se ha producido entre todos los antiglobalistas en diferentes partes de Europa (especialmente con los alemanes), pero lo más importante es una poderosa interpretación intelectual de lo que está sucediendo ahora.

Lo principal que los franceses sacaron del gramscismo fue el rechazo del orden burgués tanto en su infraestructura como en su superestructura. De Benoist y sus colegas enfatizaron que la hegemonía debe entenderse y, lo que es más importante, rechazarse antes de que se logre por completo.

Lo principal que los franceses sacaron del gramscismo fue el rechazo del orden burgués tanto en su infraestructura como en su superestructura. De Benoist y sus colegas enfatizaron que la hegemonía debe entenderse y, lo que es más importante, rechazarse antes de que se logre por completo.

El "gramscismo de derecha" asume la aceptación de la comprensión de la "sociedad civil" de Gramsci y la crítica de la hegemonía con la promoción de la posición de la propia cosmovisión en el lado opuesto.

La diferencia entre la derecha francesa está en su neo-gramscismo, en su labor metapolítica. La "Nueva Derecha" se negó a participar en las efervescencias políticas existentes para crear una atmósfera "paralela", casi política, en la que reinan los intelectuales y, por tanto, influyen, en primer lugar, en las mentes.

Las actividades de GRECE han tenido un gran impacto no solo en los franceses, sino también en los europeos. Gracias a de Benoist, la crítica al modelo anglosajón de capitalismo y de la hegemonía de los Estados Unidos se volvió algo corriente, en el ámbito intelectual se empezó a hablar de geopolítica y la "Civilización de la Tierra" y Hearthland.

La obra de Alain de Benoist "Europa, el tercer mundo: una y la misma batalla", que critica el neocolonialismo burgués occidental, se convirtió en un manifiesto de los antiglobalistas. De Benoist opone “Europa” a “Occidente”, ya que el primero es el legado de tradiciones vivas primordialmente europeas, el segundo es un concepto racionalista y materialista.

De Benoist interpreta la “hegemonía” de Gramsci como un conjunto de valores y conceptos antihumanos que florecieron en “Occidente” en plena medida.

En otra obra fundamental de Alain de Benoist, “Contra el liberalismo”, enfatiza la urgencia de la acción y la lucha en diferentes países para evitar que el liberalismo se convierta en un hecho consumado. Según él, la contrahegemonía debería volverse unificadora para diferentes fuerzas anticapitalistas, no solo de "izquierda" / "derecha", sino también de grupos que no se pueden clasificar.

Otro portavoz importante de la Nueva Derecha es Guillaume Faye, quien escribió Arqueo-Futurismo: Una visión europea para una época post-catastrófica en 1998 (2).

En este libro, Faye describe las razones por las que en algún momento abandonó las actividades de la Nueva Derecha, y las encuentra en "una mala lectura del gramscismo, basada en la adopción de la estrategia todo es cultural, todo es intelectual". Analiza por qué el otrora pequeño grupo marginal el "Frente Nacional" se convirtió repentinamente, aunque al principio periférico, en un partido real.

Faye llama la atención sobre la importancia de contextos históricos específicos para la contrahegemonía. “En la estrategia de Gramsci, la nueva derecha no vio que la batalla cultural promovida por Gramsci estaba asociada con la batalla política y económica del Partido Comunista Italiano, y no estaba en un 'vacío'”.

“Desafortunadamente, nunca leímos realmente a Gramsci... Teníamos derechos de fanfarronear con un pseudo-gramscismo. Para demostrar una acción ideológica y cultural eficaz, es necesario contar con el apoyo de fuerzas políticas específicas que la integren y la difundan hacia el exterior. La Nueva Derecha simplemente subestimó el elemento político", resume Faye.

Una formulación más moderna, según Faye, podría ser: "propaganda intelectual y cultural combinada con movilización electoral y política".

"Hemos olvidado que ya no vivimos en la época de la Ilustración: cada 6 meses se celebran diferentes elecciones... La estrategia todo es cultural funcionó solo en los regímenes no electos del pasado... Anunciamos el fin de la política del demasiado pronto".

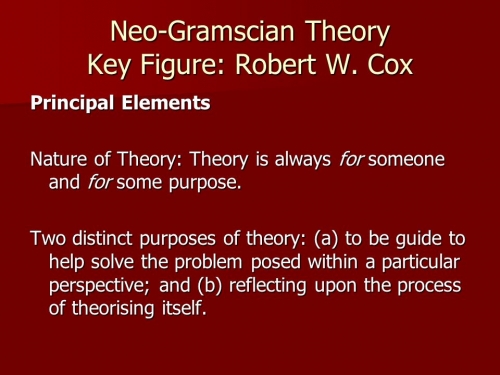

Neogramscismo en Canadá: Cox y Gil

Una de las primeras lecturas fundamentales de Gramsci, siguiendo el desarrollo de su influencia, se considera que es la obra del profesor emérito de la Universidad de York Robert Cox (3). Entre los principales artículos científicos de principios de los años ochenta se pueden destacar "Fuerzas sociales, Estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales" [1], "Gramsci, hegemonía y relaciones internacionales: un esbozo de la metodología" [2].

Una de las primeras lecturas fundamentales de Gramsci, siguiendo el desarrollo de su influencia, se considera que es la obra del profesor emérito de la Universidad de York Robert Cox (3). Entre los principales artículos científicos de principios de los años ochenta se pueden destacar "Fuerzas sociales, Estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales" [1], "Gramsci, hegemonía y relaciones internacionales: un esbozo de la metodología" [2].

En las obras de Cox durante estos años, hubo un cambio decisivo en la corriente principal de las relaciones internacionales y se formularon nuevos enfoques de la hegemonía. Sus desarrollos se denominaron "teoría crítica de la hegemonía". En primer lugar, Cox no da por sentadas las instituciones y la relación entre la sociedad y el poder, sino que las cuestiona por sí mismas, en relación con su origen y la capacidad de cambio [3]. Cox es particularmente importante en el sentido de que pregunta cómo surgieron los órdenes sociales o mundiales existentes, cómo surgen las normas, instituciones o prácticas, y qué fuerzas podrían tener el potencial emancipatorio para cambiar o transformar el orden dominante.

Al mismo tiempo, lo que es más importante, el neogramscismo de Cox expande la esfera de la hegemonía en nuevas realidades. En el contexto de la globalización, la clase dominante busca expandir su hegemonía fuera del Estado, y el mecanismo para lograr este objetivo será similar al proceso de establecer la hegemonía dentro de un país: la naturaleza global de las relaciones de producción determina la proporción de recursos materiales de diferentes clases tanto dentro de un Estado como en la economía mundial en su conjunto.

Hoy, la soberanía estatal asume un papel subordinado en relación con el sistema económico mundial, que se caracteriza por la formación de un sistema financiero global y un sistema de producción global. Los participantes clave en este sistema son las empresas transnacionales y las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, FMI, etc.), que juntas forman el “bloque histórico”. Es este bloque el que actualmente ocupa la posición de hegemonía en el orden mundial y mantiene la estabilidad difundiendo la ideología neoliberal que aboga por la liberalización de los mercados, la unificación de los estándares nacionales para regular el comercio, la inversión, la protección de los derechos de autor, etc.

La hegemonía mundial es, por tanto, “el principio de la expansión externa de la hegemonía interna (nacional) creada ... por la clase social".

“A diferencia de la teoría tradicional, que reduce la hegemonía a una sola dimensión de dominación basada en las capacidades económicas y militares de los Estados, la perspectiva neogramscista de Cox amplía el área de la hegemonía. Se manifiesta como una expresión de un acuerdo amplio y detallado, expresado en la aceptación de ideas y apoyado por recursos materiales e instituciones, que inicialmente es creado por fuerzas sociales que juegan un papel de liderazgo dentro del Estado, pero luego se proyecta hacia afuera a escala global"[3], escriben otros investigadores sobre el neogramscismo Cox, Andreas Beeler y Adam David Morton (Reino Unido).

La hegemonía es, pues, una forma de dominación, pero es mucho más un orden consensual, de modo que "el dominio de un Estado poderoso puede ser necesario, pero no es una condición suficiente para la hegemonía".

Lo crucial es que la hegemonía se filtra a través de las estructuras de la sociedad, la economía, la cultura, el género, la etnia, la clase y la ideología.

Para Cox, la clase se ve como una categoría histórica y se usa heurísticamente, y no como una categoría analítica estática, y la conciencia de clase surge de contextos históricos específicos de lucha y no se sigue mecánicamente de determinaciones objetivas.

Según Cox, las fuerzas sociales no solo se limitan a los aspectos materiales, sino que también incluyen otras formas de identidad involucradas en la lucha: étnica, nacionalista, religiosa, de género o sexual. “En resumen, los temas 'no clasistas' -paz, ecología y feminismo- no deben dejarse de lado, sino que deben recibir una base sólida y consciente en las realidades sociales formadas en el proceso de producción”.

Una de las tareas clave de Cox fue explicar los procesos adicionales de cambio estructural, en particular, la transición del orden de posguerra a la globalización. Hasta 1970 reinó un orden mundial hegemónico, llamado pax americana. Fue apoyado por el sistema de Bretton Woods, el FMI, el “liberalismo arraigado”, que permitía que el libre comercio internacional se combinara con el derecho de los gobiernos a intervenir en la economía nacional.

Pero luego de la crisis de la década de 1970, se produjo la internacionalización de la producción y el Estado sirvió de impulso a la globalización. El aislamiento internacional de la producción y las finanzas comenzó a crecer, impulsado, en la cima de la estructura de clases global emergente, por la "clase gerencial transnacional".

En resumen, según Cox, el capital y el trabajo están ahora fragmentados en elementos nacionales y transnacionales, y el Estado (más precisamente, las oficinas de los presidentes y primeros ministros, el tesoro y el Banco Central) se convierte en traductores del neoliberalismo "dentro de los Estados".

Otro investigador importante del neogramscismo es Stephen Gil, profesor de ciencias políticas en la Universidad de York. En su libro Poder y resistencia en el Nuevo Orden Mundial, [4] Gil mostró cómo la Comisión Trilateral de la élite actuó como un "intelectual orgánico" como lo sugiere Gramsci, forjando la ideología (ahora hegemónica) del neoliberalismo y el llamado Consenso de Washington, y más tarde con sus vínculos con la globalización del poder y la resistencia.

Otro investigador importante del neogramscismo es Stephen Gil, profesor de ciencias políticas en la Universidad de York. En su libro Poder y resistencia en el Nuevo Orden Mundial, [4] Gil mostró cómo la Comisión Trilateral de la élite actuó como un "intelectual orgánico" como lo sugiere Gramsci, forjando la ideología (ahora hegemónica) del neoliberalismo y el llamado Consenso de Washington, y más tarde con sus vínculos con la globalización del poder y la resistencia.

Según Gil, a diferencia de Gramsci, el "bloque histórico" no siempre se crea con el objetivo de la hegemonía. A veces tiene el estatus de "superioridad" (supremacía), pero no de hegemonía. En el caso de la Modernidad, se trata de un alejamiento de la democracia y el establecimiento en la economía política de un conjunto de políticas macroeconómicas, como la eficiencia del mercado, la disciplina, la confianza en la política y la competitividad.

Recordemos que el propio Gramsci describió la “superioridad” de un grupo social como una manifestación de dos aspectos: el “dominio” y el “liderazgo intelectual y moral”.

Estados Unidos - Augelli-Murphy y otros

Entre los estadounidenses (de diversos orígenes) hay muchos neogramscistas, se pueden resaltar a Enrico Augelli y Greig Murphy.

En su trabajo conjunto "In America's Quest for Supremacy and the Third World" (1988), los autores señalan que después de la Segunda Guerra Mundial, las clases dominantes en los Estados Unidos pudieron formar un "bloque histórico" internacional coherente: el "mundo libre". En su núcleo, se encuentra una alianza hegemónica con los países de la Organización de Cooperación Económica (1948), las clases dominantes y la población del Tercer Mundo, las clases dominantes de Europa Occidental y Japón. Todos ellos estuvieron bajo la presión de Estados Unidos en la década de 1980, especialmente a nivel económico. Luego hubo una reconstrucción de la supremacía del mundo estadounidense, que fue "principalmente el resultado del uso efectivo del poder económico".

En su trabajo conjunto "In America's Quest for Supremacy and the Third World" (1988), los autores señalan que después de la Segunda Guerra Mundial, las clases dominantes en los Estados Unidos pudieron formar un "bloque histórico" internacional coherente: el "mundo libre". En su núcleo, se encuentra una alianza hegemónica con los países de la Organización de Cooperación Económica (1948), las clases dominantes y la población del Tercer Mundo, las clases dominantes de Europa Occidental y Japón. Todos ellos estuvieron bajo la presión de Estados Unidos en la década de 1980, especialmente a nivel económico. Luego hubo una reconstrucción de la supremacía del mundo estadounidense, que fue "principalmente el resultado del uso efectivo del poder económico".

Y luego, según Augelli y Murphy, Estados Unidos puso a prueba no solo la presión económica, sino también ejerció presión a través de la sociedad civil internacional. Estados Unidos logró que la ONU se convirtiera en un sistema más eficiente, y el FMI y el Banco Mundial se convirtieron en los pocos "centros de poder" del bloque occidental que se reorientaron de una política de fuerza a una política de búsqueda de consensos. Por ejemplo, solo una de sus tareas era deslegitimar los movimientos populistas.

En la mayoría de los países donde comenzó esta democratización no deseada, esto significó reemplazar gobiernos de izquierda, populistas y de orientación social, ya sea con partidarios del laissez-faire o radicales como ISIS (prohibido en la Federación de Rusia) y nacionalistas extremistas.

Así explican los autores la hegemonía de Estados Unidos en las condiciones modernas. Por supuesto, hay muchos otros investigadores estadounidenses muy interesantes que estudian a Gramsci, Mark Rupert es un curioso ejemplo. No todos son tradicionalistas a nuestro entender, pero cada uno ha hecho una cierta contribución a la comprensión de los procesos de globalización. Esto debe tenerse en cuenta en la elaboración ulterior de las ideas de Gramsci.

Otras ideas / movimientos de los neogramscistas

Por regla general, los investigadores modernos se sienten atraídos por dos aspectos de Gramsci: el mayor desarrollo de sus ideas sobre la infraestructura / superestructura o el énfasis en las relaciones internacionales.

Recientemente, los investigadores se han interesado, por ejemplo, en considerar formas de intervención de política exterior en países donde predomina el llamado "capitalismo periférico". También están interesados en los estudios de la "poliarquía", en los que el gobierno real se concentra en manos de un pequeño grupo de personas, nominando solo a un cierto "gobernante" para esta multitud. En este caso, la poliarquía se trata como una adición a la hegemonía, uno de sus pilares.

El foco de atención, por supuesto, sigue siendo la cuestión de la contrahegemonía y su implementación. Hay un grupo de defensores de una acción más activa, por ejemplo, con André Drenville, quien cree que el análisis debe dar paso a "ataques más activos contra el neoliberalismo transnacional, y el análisis de los conceptos de control debe dar lugar a conceptos originales de resistencia". Paul Cammack también sugiere centrarse en la acción contrahegemónica.

A veces surge la pregunta de contra qué se dirige exactamente la contrahegemonía. ¿Cómo entiende la hegemonía en su forma transnacional actual?

“El análisis de las prácticas hegemónicas puede entenderse como un primer paso absolutamente necesario para explorar posibles desarrollos alternativos, y la resistencia puede establecerse completamente solo si una persona comprende qué es exactamente lo que debe resistirse”, señalan Beeler y Morton.

En Europa, la Escuela de Amsterdam se dedica al neogramscismo, estos son Kees Van Der Peel y Henk Overbeck, investigadores individuales en Alemania (en particular en Dusseldorf, Kassel y Marburg), por ejemplo, Christoph Scherrer (autor del concepto de "doble hegemonía"), en Gran Bretaña (Centro para la Economía Política Global de la Universidad de Sussex). En Italia (además de Augelli, que nació allí), se puede señalar a Giovanni Arrigi.

Notas:

[1] "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory" in Millennium 10 (1981)

[2] "Gramsci, Hegemony and lnternational. Relations: An Essay in Method" (1983) Millennium: Journal of International Sţudjes Vol., 12, No, 2.

[3] Andreas Bieler and Adam David Morton: A critical theory route to hegemony, world order and historical change: neo-Gramscian perspectives in International Relations

[4]Palgrave, 2003

Notas del Traductor:

1. https://www.geopolitica.ru/article/alen-de-benua-gramshiz...

2.https://books.google.com.tr/books?id=GUb3aoYw8usC&pg=...

3. https://www.geopolitica.ru/article/neogramshizm-v-sociolo...

Yo creo que para España, las lecciones yugoslavas deben ser bien aprendidas. Amar al propio pueblo, buscando lo común con vecinos y hermanos, rescatar el acervo que nunca, nunca, va a ser apreciado en el Madrid de la Villa y Corte, en el kilómetro cero de una inexistente España jacobina, siempre fue empresa de literatos, arqueólogos, filólogos y poetas. La España tradicional es, en realidad, plural: Las Españas. La Españas, sí, esa unidad en la diversidad donde la patria chica y hecha de carne alimenta vigorosamente a la patria grande, sustanciada como espíritu. Yo creo que debe deslindarse un nacionalismo unitivo y forjado con el rigor científico, respecto de los laboratorios de Frankenstein impulsados por los hijos de Sabino Arana o la Esquerra de la Butifarra. No confundamos etnicidad con etnicismo, y no hablemos ligeramente de balcanizar España, cuando lo único que hay aquí son 17 taifas dentro de una Constitución averiada que hace tiempo que ya se ha salido de madre. Lo de Serbia y toda Yugoslavia fue una tragedia. Lo de la España de las «autonosuyas» es una chapuza administrativa que nos va a llevar al desastre económico. Son cosas distintas.

Yo creo que para España, las lecciones yugoslavas deben ser bien aprendidas. Amar al propio pueblo, buscando lo común con vecinos y hermanos, rescatar el acervo que nunca, nunca, va a ser apreciado en el Madrid de la Villa y Corte, en el kilómetro cero de una inexistente España jacobina, siempre fue empresa de literatos, arqueólogos, filólogos y poetas. La España tradicional es, en realidad, plural: Las Españas. La Españas, sí, esa unidad en la diversidad donde la patria chica y hecha de carne alimenta vigorosamente a la patria grande, sustanciada como espíritu. Yo creo que debe deslindarse un nacionalismo unitivo y forjado con el rigor científico, respecto de los laboratorios de Frankenstein impulsados por los hijos de Sabino Arana o la Esquerra de la Butifarra. No confundamos etnicidad con etnicismo, y no hablemos ligeramente de balcanizar España, cuando lo único que hay aquí son 17 taifas dentro de una Constitución averiada que hace tiempo que ya se ha salido de madre. Lo de Serbia y toda Yugoslavia fue una tragedia. Lo de la España de las «autonosuyas» es una chapuza administrativa que nos va a llevar al desastre económico. Son cosas distintas.

Lo principal que los franceses sacaron del gramscismo fue el rechazo del orden burgués tanto en su infraestructura como en su superestructura. De Benoist y sus colegas enfatizaron que la hegemonía debe entenderse y, lo que es más importante, rechazarse antes de que se logre por completo.

Lo principal que los franceses sacaron del gramscismo fue el rechazo del orden burgués tanto en su infraestructura como en su superestructura. De Benoist y sus colegas enfatizaron que la hegemonía debe entenderse y, lo que es más importante, rechazarse antes de que se logre por completo. Una de las primeras lecturas fundamentales de Gramsci, siguiendo el desarrollo de su influencia, se considera que es la obra del profesor emérito de la Universidad de York Robert Cox (3). Entre los principales artículos científicos de principios de los años ochenta se pueden destacar "Fuerzas sociales, Estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales" [1], "Gramsci, hegemonía y relaciones internacionales: un esbozo de la metodología" [2].

Una de las primeras lecturas fundamentales de Gramsci, siguiendo el desarrollo de su influencia, se considera que es la obra del profesor emérito de la Universidad de York Robert Cox (3). Entre los principales artículos científicos de principios de los años ochenta se pueden destacar "Fuerzas sociales, Estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales" [1], "Gramsci, hegemonía y relaciones internacionales: un esbozo de la metodología" [2].

Otro investigador importante del neogramscismo es Stephen Gil, profesor de ciencias políticas en la Universidad de York. En su libro Poder y resistencia en el Nuevo Orden Mundial, [4] Gil mostró cómo la Comisión Trilateral de la élite actuó como un "intelectual orgánico" como lo sugiere Gramsci, forjando la ideología (ahora hegemónica) del neoliberalismo y el llamado Consenso de Washington, y más tarde con sus vínculos con la globalización del poder y la resistencia.

Otro investigador importante del neogramscismo es Stephen Gil, profesor de ciencias políticas en la Universidad de York. En su libro Poder y resistencia en el Nuevo Orden Mundial, [4] Gil mostró cómo la Comisión Trilateral de la élite actuó como un "intelectual orgánico" como lo sugiere Gramsci, forjando la ideología (ahora hegemónica) del neoliberalismo y el llamado Consenso de Washington, y más tarde con sus vínculos con la globalización del poder y la resistencia. En su trabajo conjunto "In America's Quest for Supremacy and the Third World" (1988), los autores señalan que después de la Segunda Guerra Mundial, las clases dominantes en los Estados Unidos pudieron formar un "bloque histórico" internacional coherente: el "mundo libre". En su núcleo, se encuentra una alianza hegemónica con los países de la Organización de Cooperación Económica (1948), las clases dominantes y la población del Tercer Mundo, las clases dominantes de Europa Occidental y Japón. Todos ellos estuvieron bajo la presión de Estados Unidos en la década de 1980, especialmente a nivel económico. Luego hubo una reconstrucción de la supremacía del mundo estadounidense, que fue "principalmente el resultado del uso efectivo del poder económico".

En su trabajo conjunto "In America's Quest for Supremacy and the Third World" (1988), los autores señalan que después de la Segunda Guerra Mundial, las clases dominantes en los Estados Unidos pudieron formar un "bloque histórico" internacional coherente: el "mundo libre". En su núcleo, se encuentra una alianza hegemónica con los países de la Organización de Cooperación Económica (1948), las clases dominantes y la población del Tercer Mundo, las clases dominantes de Europa Occidental y Japón. Todos ellos estuvieron bajo la presión de Estados Unidos en la década de 1980, especialmente a nivel económico. Luego hubo una reconstrucción de la supremacía del mundo estadounidense, que fue "principalmente el resultado del uso efectivo del poder económico".

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Ces deux approches combinées ont inspiré au XXe siècle une nébuleuse de disciplines gravitant autour des sciences de la gestion – cybernétique, marketing et management – et des sciences du risque, ou cyndiniques, consacrées à la sécurité des systèmes et aux méthodes de piratage du « facteur humain », de sa psychologie et de son comportement. Aujourd’hui, je propose la définition synthétique suivante : l’ingénierie sociale est la transformation furtive d’un sujet social, individu ou groupe. Ce que l’on appelle le lien social, l’opinion publique, l’intelligence collective, l’intersubjectivité ou la cognition sociale, toute cette masse de représentations et d’émotions qu’il y a entre nous, tout ceci a l’air immatériel et volatile, alors qu’en fait c’est extrêmement rigide et contraignant, presque autant que des murs physiques, ça ne se développe pas au hasard et ça obéit à une architecture générale, que l’on peut modéliser, c’est-à-dire schématiser, et que l’on peut ensuite sculpter et travailler comme un objet matériel ou un environnement. Cette description présente l’intérêt de rendre visuel ce que l’on croyait être invisible. En effet, le lien social est structuré, ou architecturé, de façon topologique par trois types de relations : la confiance, la méfiance et l’indifférence. L’ingénierie sociale est le travail de modification des relations de confiance, de méfiance et d’indifférence dans la société pour donner une nouvelle forme à la société, construire ou reconstruire le lien social, réécrire les habitus, les routines, les automatismes, et

Ces deux approches combinées ont inspiré au XXe siècle une nébuleuse de disciplines gravitant autour des sciences de la gestion – cybernétique, marketing et management – et des sciences du risque, ou cyndiniques, consacrées à la sécurité des systèmes et aux méthodes de piratage du « facteur humain », de sa psychologie et de son comportement. Aujourd’hui, je propose la définition synthétique suivante : l’ingénierie sociale est la transformation furtive d’un sujet social, individu ou groupe. Ce que l’on appelle le lien social, l’opinion publique, l’intelligence collective, l’intersubjectivité ou la cognition sociale, toute cette masse de représentations et d’émotions qu’il y a entre nous, tout ceci a l’air immatériel et volatile, alors qu’en fait c’est extrêmement rigide et contraignant, presque autant que des murs physiques, ça ne se développe pas au hasard et ça obéit à une architecture générale, que l’on peut modéliser, c’est-à-dire schématiser, et que l’on peut ensuite sculpter et travailler comme un objet matériel ou un environnement. Cette description présente l’intérêt de rendre visuel ce que l’on croyait être invisible. En effet, le lien social est structuré, ou architecturé, de façon topologique par trois types de relations : la confiance, la méfiance et l’indifférence. L’ingénierie sociale est le travail de modification des relations de confiance, de méfiance et d’indifférence dans la société pour donner une nouvelle forme à la société, construire ou reconstruire le lien social, réécrire les habitus, les routines, les automatismes, et

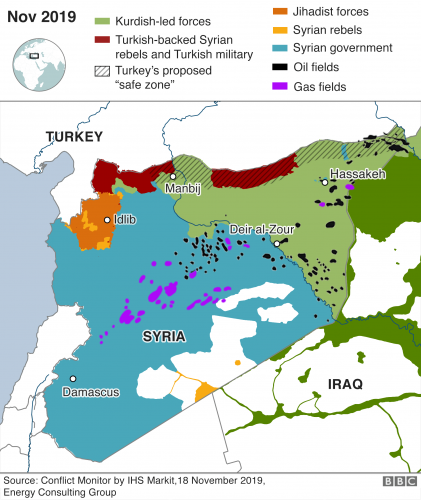

De nombreux États tels que la Syrie, l’Iran, la Russie, le Venezuela ont tour à tour subi et continuent à être la cible de récits tronqués, d’infox de la part des Européens et Américains. Pour quel effet final recherché? «La fake news vient en appui d’une politique», soit la fabrication d’un ennemi, le lancement d’une intervention ou encore un changement de régime. L’intervention américaine en Irak en 2003, justifiée par le somptueux bobard de Colin Powell, Secrétaire d’État américain, brandissant une soi-disant fiole d’anthrax à la tribune des Nations unies n’en est qu’un exemple parmi d’autres.

De nombreux États tels que la Syrie, l’Iran, la Russie, le Venezuela ont tour à tour subi et continuent à être la cible de récits tronqués, d’infox de la part des Européens et Américains. Pour quel effet final recherché? «La fake news vient en appui d’une politique», soit la fabrication d’un ennemi, le lancement d’une intervention ou encore un changement de régime. L’intervention américaine en Irak en 2003, justifiée par le somptueux bobard de Colin Powell, Secrétaire d’État américain, brandissant une soi-disant fiole d’anthrax à la tribune des Nations unies n’en est qu’un exemple parmi d’autres.

Le rejet de la religion est-il vraiment la source de tous les maux de l’Occident ?

Le rejet de la religion est-il vraiment la source de tous les maux de l’Occident ?

Dans les années 2000, le livre de John Gray « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » eut en France un succès colossal. Les lecteurs des deux sexes le dévoraient pour essayer de comprendre le sexe opposé. On pouvait surement opposer beaucoup d’arguments à la méthode « vulgarisante » de Gray, mais son objectif était clair : aider les hommes et les femmes à mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble, et particulièrement en couple.

Dans les années 2000, le livre de John Gray « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » eut en France un succès colossal. Les lecteurs des deux sexes le dévoraient pour essayer de comprendre le sexe opposé. On pouvait surement opposer beaucoup d’arguments à la méthode « vulgarisante » de Gray, mais son objectif était clair : aider les hommes et les femmes à mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble, et particulièrement en couple.  Qu’une call-girl accepte une relation sexuelle pour de l’argent ne dérange pas les féministes. Qu’une carriériste accepte une relation sexuelle avec son supérieur pour obtenir une promotion ne dérange pas les féministes. Ce qui dérange les féministes, ce qui pour elle relève de l’abomination, c’est qu’une femme accepte, parfois, une relation sexuelle par amour pour son mari.

Qu’une call-girl accepte une relation sexuelle pour de l’argent ne dérange pas les féministes. Qu’une carriériste accepte une relation sexuelle avec son supérieur pour obtenir une promotion ne dérange pas les féministes. Ce qui dérange les féministes, ce qui pour elle relève de l’abomination, c’est qu’une femme accepte, parfois, une relation sexuelle par amour pour son mari.

L’idée de créer une société utopique au moyen du progrès scientifique et technologique remonte à des fondateurs de la philosophie moderne comme Bacon et Descartes, bien que l’idée ait déjà été effleurée par Machiavel. Mais aujourd’hui, les visions de la plupart des gens concernant l’utopie technologique sont dérivées de la science-fiction. A l’exception notable de

L’idée de créer une société utopique au moyen du progrès scientifique et technologique remonte à des fondateurs de la philosophie moderne comme Bacon et Descartes, bien que l’idée ait déjà été effleurée par Machiavel. Mais aujourd’hui, les visions de la plupart des gens concernant l’utopie technologique sont dérivées de la science-fiction. A l’exception notable de  Comme Peter Thiel le dit d’une manière convaincante dans

Comme Peter Thiel le dit d’une manière convaincante dans La plupart des gains de productivité qui viennent de la globalisation économique son tune question de réduction des coûts, réduisant principalement les coûts du travail. Le Tiers Monde a une immense quantité de main d’oeuvre à bon marché. La globalisation économique permet le libre mouvement du travail et du capital. Les entreprises peuvent réduire les coûts de la main d’oeuvre en déplaçant les usines outre-mer ou en important de nouveaux travailleurs pour faire baisser les salaires dans les pays industrialisés.

La plupart des gains de productivité qui viennent de la globalisation économique son tune question de réduction des coûts, réduisant principalement les coûts du travail. Le Tiers Monde a une immense quantité de main d’oeuvre à bon marché. La globalisation économique permet le libre mouvement du travail et du capital. Les entreprises peuvent réduire les coûts de la main d’oeuvre en déplaçant les usines outre-mer ou en important de nouveaux travailleurs pour faire baisser les salaires dans les pays industrialisés.

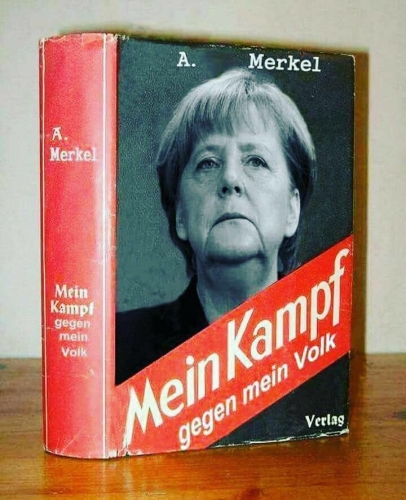

Der Autor der Jungen Freiheit, Hinrich Rohbohm, hat zudem für sein Buch System Merkel monatelang im Umfeld von Merkels Familie recherchiert. Demnach lehnte ihr Vater nicht nur die Wiedervereinigung, sondern auch die Gesellschaftsordnung der BRD ab. Am Abendbrottisch der Familie wurde ebenso intensiv über Politik gesprochen wie bei den regelmäßigen Treffen seines politischen »Hauskreises«, an denen auch Angela Merkel rege teilnahm. In Konflikt mit der SED-Diktatur kamen weder die Familie noch Merkel; ganz im Gegenteil, sie waren Teil der privilegierten Oberschicht und besaßen neben einem Dienstwagen auch einen Privatwagen. Ferner waren der Familie zahlreiche Russlandaufenthalte sowie Westreisen gestattet. Der SED-Staat ermöglichte Merkel zudem das Abitur und ein Physikstudium an der »roten« Karl-Marx-Universität in Leipzig, die als deutlich SED-konformer als andere Hochschulen galt. Ein Klassenkamerad Merkels erinnert sich, dass diese am Ende ihrer Schulzeit an den FDJ-Aktivitäten ihrer Abiturklasse führend mitwirkte. Auch an der Karl-Marx-Universität, wo die ideologische Indoktrination stark ausgeprägt war und es von Stasi-Mitarbeitern nur so wimmelte, übernahm sie FDJ-Funktionen. Gemäß Rohbohms Recherchen wurde Merkel von Kommilitonen als FDJ-Funktionärin bezeichnet, die Studenten »auf Linie gebracht« habe.

Der Autor der Jungen Freiheit, Hinrich Rohbohm, hat zudem für sein Buch System Merkel monatelang im Umfeld von Merkels Familie recherchiert. Demnach lehnte ihr Vater nicht nur die Wiedervereinigung, sondern auch die Gesellschaftsordnung der BRD ab. Am Abendbrottisch der Familie wurde ebenso intensiv über Politik gesprochen wie bei den regelmäßigen Treffen seines politischen »Hauskreises«, an denen auch Angela Merkel rege teilnahm. In Konflikt mit der SED-Diktatur kamen weder die Familie noch Merkel; ganz im Gegenteil, sie waren Teil der privilegierten Oberschicht und besaßen neben einem Dienstwagen auch einen Privatwagen. Ferner waren der Familie zahlreiche Russlandaufenthalte sowie Westreisen gestattet. Der SED-Staat ermöglichte Merkel zudem das Abitur und ein Physikstudium an der »roten« Karl-Marx-Universität in Leipzig, die als deutlich SED-konformer als andere Hochschulen galt. Ein Klassenkamerad Merkels erinnert sich, dass diese am Ende ihrer Schulzeit an den FDJ-Aktivitäten ihrer Abiturklasse führend mitwirkte. Auch an der Karl-Marx-Universität, wo die ideologische Indoktrination stark ausgeprägt war und es von Stasi-Mitarbeitern nur so wimmelte, übernahm sie FDJ-Funktionen. Gemäß Rohbohms Recherchen wurde Merkel von Kommilitonen als FDJ-Funktionärin bezeichnet, die Studenten »auf Linie gebracht« habe.

Ever since I was a small child, roughly from age three or four, I remember staring transfixed at any map I could get my hands on. Atlases, globes, wall charts, everything to satisfy my voracious appetite for map-reading. It’s important to not confuse the map for the territory, but a map is a story of the territory, for those who know how to read it. I would scan maps for hours on end, learning to the best of my ability the various geographical features, the names of countries, cities, and capitals. Much of it I still remember even at my embarrassingly advanced age. So, it should come as no surprise to anyone that I was positively giddy when I heard that a book about maps that explain the world exists. And indeed,

Ever since I was a small child, roughly from age three or four, I remember staring transfixed at any map I could get my hands on. Atlases, globes, wall charts, everything to satisfy my voracious appetite for map-reading. It’s important to not confuse the map for the territory, but a map is a story of the territory, for those who know how to read it. I would scan maps for hours on end, learning to the best of my ability the various geographical features, the names of countries, cities, and capitals. Much of it I still remember even at my embarrassingly advanced age. So, it should come as no surprise to anyone that I was positively giddy when I heard that a book about maps that explain the world exists. And indeed,

Un autre élément est un fonctionnement familial clanique, très répandu chez les gens du voyage, les familles kosovares et maghrébines. Un clan est comme un corps dont chaque individu est un membre. Alors que le but d’une famille devrait être que les parents cherchent à ce que leur enfant se construise une pensée personnelle et puisse s’éloigner d’eux pour se construire un projet personnel, dans une famille clanique le mode de pensée est indifférencié, le but n’est pas qu’un sujet pense par lui-même, son identité est d’abord d’appartenir au groupe. Le terme de ghettoïsation est donc inexact car on est enfermé dans un ghetto alors qu’ici au contraire, la contrainte est intérieure, autosécrétée, car c’est l’éloignement du groupe qui est angoissant, en pensée, ou physiquement hors du territoire. Les populations concernées n’ont pas été contraintes de se regrouper, ce sont elles qui choisissent de se concentrer sur la base d’une identité groupale. Et la représentation que les membres d’un clan ont de la relation n’est pas de personne à personne mais de groupe à groupe. Si l’un d’eux est en difficulté dans une relation, il rameute son groupe : « mes frères vont venir te tuer ». Ce mode clanique est un obstacle à l’intégration des individus, les codes du groupe peuvent primer sur les règles de la République.

Un autre élément est un fonctionnement familial clanique, très répandu chez les gens du voyage, les familles kosovares et maghrébines. Un clan est comme un corps dont chaque individu est un membre. Alors que le but d’une famille devrait être que les parents cherchent à ce que leur enfant se construise une pensée personnelle et puisse s’éloigner d’eux pour se construire un projet personnel, dans une famille clanique le mode de pensée est indifférencié, le but n’est pas qu’un sujet pense par lui-même, son identité est d’abord d’appartenir au groupe. Le terme de ghettoïsation est donc inexact car on est enfermé dans un ghetto alors qu’ici au contraire, la contrainte est intérieure, autosécrétée, car c’est l’éloignement du groupe qui est angoissant, en pensée, ou physiquement hors du territoire. Les populations concernées n’ont pas été contraintes de se regrouper, ce sont elles qui choisissent de se concentrer sur la base d’une identité groupale. Et la représentation que les membres d’un clan ont de la relation n’est pas de personne à personne mais de groupe à groupe. Si l’un d’eux est en difficulté dans une relation, il rameute son groupe : « mes frères vont venir te tuer ». Ce mode clanique est un obstacle à l’intégration des individus, les codes du groupe peuvent primer sur les règles de la République.