jeudi, 15 janvier 2026

Venezuela et Ukraine: deux visages de la même guerre

Venezuela et Ukraine: deux visages de la même guerre

par Costantino Ceoldo

Costantino Ceoldo explique comment l’enlèvement de Maduro et l’agressivité de l’Ukraine révèlent la véritable nature de “l’ordre fondé sur des règles”.

Le Venezuela n’existe plus

Suite à l’enlèvement de son président légitime, Nicolás Maduro, et de toute sa famille, le 3 janvier 2026, le Venezuela n’existe plus en tant que nation, car sa souveraineté n’existe plus. L’expérience politique de la République bolivarienne, si chérie et défendue par Hugo Chávez, qui a travaillé sans relâche pour restaurer la dignité des peuples indigènes et des travailleurs du Venezuela, touche douloureusement à sa fin à cause de nombreuses trahisons internes, bien rémunérées.

Les mouvements quotidiens de Maduro étaient connus à l’avance, et son escorte, apparemment composée de loyalistes interchangeables, a été facilement éliminée. Aucune roquette anti-aérienne portable n’a été tirée par les forces de défense vénézuéliennes à Caracas, et les hélicoptères américains ont pu voler à basse altitude et en toute impunité en effectuant leur mission. Comment ne pas voir qu'il y a eu trahisons dans l’armée, les services secrets et tout l’appareil de sécurité vénézuélien dans la façon dont l’enlèvement de Nicolás Maduro a été orchestré par les Américains?

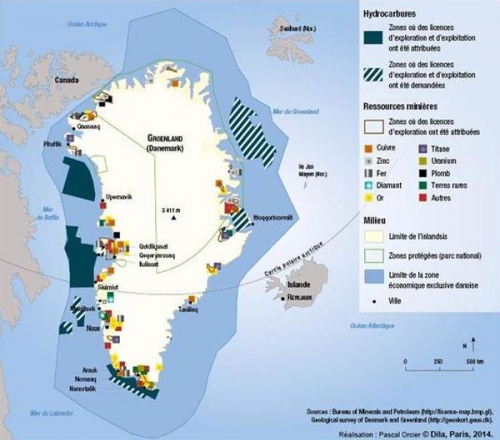

Le président Maduro a été élu deux fois lors d’élections régulières, et les candidats pro-américains ont été rejetés à chaque fois par la majorité écrasante de la population vénézuélienne. Les accusations selon lesquelles Maduro aurait été le marionnettiste du trafic de drogue vers les États-Unis, ou même qu’il possédait des armes automatiques utilisées contre des citoyens américains (sic), sont risibles. Il s’agit de pétrole, de minéraux et de géopolitique.

Les ressources pétrolières et minières du Venezuela seront à nouveau pillées par des multinationales américaines (principalement) et quelques autres entreprises étrangères (de pays vassaux de Washington, y compris l’Italie, qui a depuis longtemps cessé d’être honteuse de son statut de soumission). Vendu sur les marchés internationaux, seuls des miettes des profits immenses issus du pillage des ressources vénézuéliennes reviendront au peuple vénézuélien, tandis que la nation sera dominée par une bourgeoisie collaboratrice locale qui s’enrichira sans limites.

Les États-Unis ont donc enlevé le président Maduro et c'est là un nouvel avertissement à d’autres pays d’Amérique latine: ils ne doivent jamais se faire d’illusions en pensant qu’ils peuvent décider de leur destin, de leur vie et de leur politique. C’est l’“ordre fondé sur des règles”, version américaine, mais c'est en réalité la loi du plus fort, et cela marque la fin de toute illusion concernant le soi-disant “droit international”, comme l’a souligné le philosophe russe Alexandre Douguine.

Il y a un autre aspect important. Le grand général iranien Qasem Soleimani, un génie stratégique et logistique, a été assassiné de manière traîtresse par Trump le 3 janvier 2020 (exactement six ans, jour pour jour, avant l'enlèvement de Maduro). Grâce à ce stratège iranien, à ses efforts infatigables et à ses capacités extraordinaires, la République islamique d’Iran a pu contourner les sanctions imposées par Washington pendant de nombreuses années. L’un des éléments clés du plan de Qasem était le Venezuela, qui s’est révélé ces dernières années comme un nœud crucial d’un réseau international permettant à l’Iran de vendre son pétrole sous embargo et d’acquérir des technologies critiques.

Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour comprendre que si le pétrole vénézuélien revient aux mains des Américains et envahit le marché mondial, l’économie iranienne, déjà sous pression aiguë en raison de sanctions inhumaines depuis des années, en souffrirait davantage. En regardant plus loin, on peut facilement supposer que si le pétrole vénézuélien coulait librement et en grande quantité, le prix mondial d’un baril de pétrole chuterait radicalement—même si Téhéran fermait le détroit d’Hormuz et bombardait les champs pétrolifères des monarchies du Golfe Persique, comme cela a été rapporté dans le passé, notamment lors de la guerre de 12 jours menée par Israël contre les ayatollahs iraniens pendant l'été 2024.

L’enlèvement de Nicolás Maduro et de sa famille, ainsi que son futur procès-bidon à New York — où, apparemment, les procureurs ne sont plus si indésirables pour Donald Trump — constitue une étape supplémentaire dans la guerre directe et par procuration d’Israël contre la République islamique d’Iran. Les prochains mois révéleront à quel point le destin de cette ancienne et noble nation sera tragique.

Zelensky, l’assassin

Lors du réveillon du Nouvel An, un drone ukrainien a frappé un restaurant à Khorly, dans l’oblast de Kherson, d'une bombe incendiaire, tuant 27 civils qui célébraient la nouvelle année et en blessant 31 autres, dont cinq enfants. Étant donné que les victimes étaient des Russes vivant sur un territoire sous administration russe, les médias occidentaux ont accordé peu d’attention à l’incident et l’ont largement ignoré: aucune indignation, aucune “prise de position”, aucun rappel des droits de l’homme violés.

Les civils meurent dans toutes les guerres, et même les forces armées russes ont causé des pertes parmi la population civile ukrainienne; c’est le prix de la guerre. Cependant, il y a une différence entre la mort inévitable de civils en tant que dommages collatéraux lors d’opérations militaires qui ne les ciblent pas spécifiquement, et le fait de les traquer comme des proies dans l’espoir de provoquer une réaction disproportionnée de la part de l’ennemi.

Les forces armées ukrainiennes ne sont pas étrangères à de telles attaques et ont, par le passé, lancé des drones ou tiré des roquettes HIMARS sur des cibles civiles, touchant même des immeubles résidentiels qui ne comportaient pas d’objectifs militaires, souvent en pleine nuit, lorsque les civils étaient les plus vulnérables car endormis.

Les forces armées ukrainiennes, et par leur intermédiaire l’OTAN, se vengeaient des défaites subies sur le champ de bataille. L’attaque du réveillon à Kherson a suivi de quelques heures une attaque massive contre une résidence présidentielle russe, avec des drones ukrainiens partant de Sumy et de Chernihiv. L’objectif apparent était d’éliminer Vladimir Poutine dans une frappe précise et décapante.

Au début de l’Opération militaire spéciale, Zelensky, l’ancien comique connu pour ses performances vulgaires, aurait aussi pu être décapité, et cela aurait probablement été mieux ainsi. Naftali Bennett, alors Premier ministre d’Israël, aurait appelé Poutine et l’aurait convaincu de ne pas continuer. Poutine a donné sa parole et l’a toujours tenue. Est-il encore logique de garantir la survie de Zelensky après tout ce qui s’est passé ?

La rhétorique de l’OTAN vacille, Trump déteste Zelensky et aimerait le remplacer par quelqu’un qu’il trouve plus agréable, et l’Europe elle-même pourrait ne pas survivre à une victoire russe, comme l’a soutenu Simplicius sur son Substack. Donc, plus la guerre dure longtemps, plus les termes de paix seront pires pour l’Ukraine, et plus les pertes en vies humaines, infrastructures et territoires que Kiev sera contraint d’accepter seront importantes.

J’écris “Kiev”, mais il est désormais évident que l’Ukraine est captive d’une bande de fous et de meurtriers locaux, perdus dans leurs propres illusions néo-nazies. Ce sont des instruments de la folie idéologique et transhumaniste qui domine les élites autoproclamées du Occident collectif.

La victoire de Moscou doit être claire et écrasante. Pour l’instant, cependant, nos pensées vont seulement — douloureusement — aux victimes de Khorly, qui ne pourront plus jamais embrasser leurs proches et qui attendent maintenant une véritable justice.

13:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, venezuela, ukraine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 14 janvier 2026

Une orgie de destructions: l'extrémisme de gauche frappe l'Allemagne des Alpes à la côte de la mer du Nord

Une orgie de destructions: l'extrémisme de gauche frappe l'Allemagne des Alpes à la côte de la mer du Nord

Source: https://derstatus.at/meinungen/schneise-der-zerstorung-li...

L’Allemagne brûle et beaucoup regardent ailleurs. De la Bavière à la côte de la Mer du Nord, une traînée sombre traverse le pays, une traînée faite de sabotage, d’incendies criminels et de propagande exerce ses ravages. Le militantisme d’extrême gauche touche le secteur énergétique, la police, la propriété privée. Et la communauté nationale dans son ensemble. En cas de doute, la presse mainstream accuse toujours la Russie.

Actuellement, les théoriciens du complot travaillent dur pour faire porter à Poutine la responsabilité de l’attaque terroriste contre l’approvisionnement électrique à Berlin. Selon une analyse prétendant utiliser une intelligence artificielle, l’origine de la revendication écrite serait à chercher à Moscou. Mais lorsqu’on interroge l’intelligence artificielle elle-même, elle arrive à une toute autre conclusion. Grok (xAI) a répondu: «Le texte est typique des revendications d’extrême gauche – verbeux, chargé idéologiquement, avec des formulations telles que “action pour le bien commun”, “acte de légitime défense” ou “solidarité internationale avec tous ceux qui protègent la Terre et la vie”. De telles phrases alambiquées et ampoulées sont courantes dans la scène autonome -similaires aux textes des anciens de la Rote Armee Fraktion (RAF - "Bande à Baader") ou des groupes écologistes militants plus récents. Certains passages paraissent maladroits ou artificiels, ce qui a alimenté des spéculations sur une traduction automatique réalisée sur les réseaux sociaux », selon la réponse du 6 janvier 2025.

Peu de régions ont été épargnées par les attaques, sabotages et violences

Ce n’est d’ailleurs pas la première infraction de ce genre attribuée à la mouvance autonome. Au contraire, la liste est désormais bien remplie qui énumère les actes de violence commis par ce milieu. La soi-disant « bande du marteau » a organisé entre 2018 et 2020 au moins six braquages coordonnés contre de supposés "nazis" en Saxe et en Thuringe. Treize personnes ont été blessées, parfois gravement. Leur but était d’intimider des activistes d’extrême droite, la cheffe de file Lina E. a été condamnée à cinq ans de prison en 2023. Le groupe «Vulkangruppe», désormais suspecté d’avoir perpétré l’attentat contre le réseau énergétique de la capitale, est actif depuis 2011. En 2023, il a déjà commis un sabotage sur des câbles, perturbant largement une infrastructure locale. Bien qu’il n’y ait pas eu de victimes, les autorités ont considéré cette opération comme potentiellement mortelle, en la tolérant au moins par négligence.

Le milieu se radicalise

Depuis 2020, anarchistes et cagoulés attaquent en permanence les forces de sécurité. Que ce soit à Leipzig ou à Connewitz: lors de l’expulsion de maisons occupées ou lors de manifestations, ils ont lancé des pierres ou des bouteilles, mais aussi des cocktails Molotov. À Francfort et Hambourg, ils ont organisé des violences dans la rue, y compris des chasses à l’homme contre des policiers et des dégradations de véhicules de police. Des centaines d’incidents ont été recensés dans ces métropoles, y compris l’incendie de bureaux de parti, la démolition de chantiers ou des manipulations de la voirie. Le milieu continue de se radicaliser. En janvier 2025, 23 voitures de la brigade canine ont été incendiées à Munich. Partout dans le pays, les masques radio, les bobines de câbles, les biens de la Bundeswehr ou d’entreprises sont ciblés. Des voitures de luxe sont autant attaquées que des parkings souterrains, des maisons de figures politiques de l’AFD, « Vonovia », « Tesla » ou « Hentschke Bau ».

L’extrémisme de gauche augmente en nombre et en radicalité

Depuis 2019, près de 50 attaques attribuées au «Block noir» ont été recensées autour de Munich. Des symboles antifascistes ont été retrouvés lors d’incendies criminels dans le Landkreis de Sigmaringen en octobre 2025. Le militantisme anti-gentrification ne recule plus devant: il s'attaque aux biens et aux personnes. En 2020, à Rheda-Wiedenbrück, une tentative d’attaque contre la résidence d’un entrepreneur a été menée par les «Cellules d’action révolutionnaires». En 2023, l’Antifa a sévi le long des lignes ferroviaires entre Düsseldorf et Duisburg, ce qui a nécessité l’arrêt du trafic, avec «Kommando Angry Birds» comme suspect. Dans la région de Neu-Isenburg, une série d’explosions a eu lieu, principalement contre des propriétés privées en Rhénanie-Palatinat. Les dégâts se chiffrent en millions, et la haine, la jalousie et la méfiance envers la société ne sont plus dissimulées mais revendiquées ouvertement.

Pourquoi la justice ne sévit-elle pas ?

Les statistiques montrent qu’entre 2018 et 2019, les infractions liées à l’extrême gauche ont augmenté de 4622 à 6449. En 2019, les délits violents se montaient à 921, et en 2024, ils ont atteint 5857. Parmi eux, 532 sont considérés comme des agressions ou attaques contre la vie. Le Bundesamt pour la protection de la Constitution et le BKA signalent une augmentation rapide des suspects: en 2020, 34.300 personnes étaient soupçonnées d’appartenir à cette mouvance, aujourd’hui elles sont 38.000. Au total, 11.200 sont considérées comme violentes. Le problème n'est toujours pas pleinement reconnu, car le taux d’élucidation de seulement 42% en témoigne. Les militants actuellement en vue ne craignent pas l’intervention de l’État. En 15 ans, il n’a pas été possible de démanteler leurs structures décentralisées. Une piste suivie en 2024 avec deux hommes s’est soldée par un acquittement, les enquêteurs repartent de zéro. Ont-ils été aveugles trop longtemps ?

+++ Suivez-nous sur Telegram : t.me/DerStatus et sur Twitter/X : @derStatus_at +++

18:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'Iran au cœur du conflit géopolitique – Zones d’influence, intérêts, logique d’escalade

L'Iran au cœur du conflit géopolitique – Zones d’influence, intérêts, logique d’escalade

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

PARTIE 1

La situation actuelle d’escalade autour de l’Iran ne peut être comprise qu’en la lisant comme un conflit entre des zones d’influence clairement définies. Il ne s’agit ni, au principal, d’un processus de réforme interne en Iran ni d’une question «systémique» abstraite, mais de la confrontation entre les intérêts stratégiques de quatre acteurs: les États-Unis, Israël, la Russie et la Chine. Toute analyse qui omet ce cadre reste nécessairement incomplète.

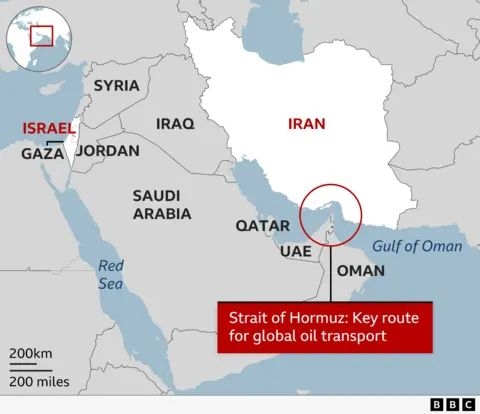

L’Iran n’est pas simplement un acteur de second ordre mais est un espace-clé où ces intérêts se croisent. Sa position géographique – entre le Golfe Persique, la mer Caspienne, le Caucase et l’Asie centrale – en fait un pivot pour la projection de toute puissance étatique. Qui gagne en influence en Iran ou le neutralise, modifie l’équilibre stratégique de plusieurs régions en même temps.

Pour les États-Unis, l’Iran occupe depuis des décennies une place centrale dans leur politique de mise en ordre dans les régions du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Un État iranien autonome limite l’espace d’influence américain entre la Méditerranée et l’Asie centrale. Un Iran affaibli ou recentré politiquement donnerait à Washington non seulement plus de marges de manœuvre mais aussi un accès à des zones sensibles – du Caucase du Sud à la mer Caspienne et vers l’Asie centrale. L’objectif n’est pas tant de contrôler l’Iran lui-même que l’espace que l’Iran bloque aujourd’hui.

Israël voit l’Iran sous un angle différent, existentiel. Pour Tel-Aviv, l’Iran est le seul acteur régional capable, militairement, idéologiquement et structurellement, de remettre en question la supériorité stratégique d’Israël à long terme. La présence iranienne en Syrie, au Liban et indirectement dans toute la région levantine est donc perçue non comme un problème tactique, mais comme une menace fondamentale. Il en découle un intérêt clair: un Iran durablement affaibli ou transformé politiquement perd cette capacité de projection.

Pour la Russie, l’Iran constitue un pilier central de stabilité dans le sud. Un État iranien solide limite l’influence des puissances étrangères dans le Caucase, la mer Caspienne et l’Asie centrale. De plus, l’Iran est pour Moscou un partenaire en matière de sécurité, qui aide à maintenir l’instabilité loin du territoire russe. Une chute de l’Iran n’allégerait pas le fardeau de la Russie, mais engendrerait une cascade de nouveaux risques – de l’insécurité militaire aux dynamiques migratoires et extrémistes.

La Chine poursuit surtout des intérêts géoéconomiques. L’Iran est pour Pékin un maillon indispensable de la connectivité eurasienne: approvisionnement énergétique, axes de transit et projets d’infrastructure à long terme convergent ici. Un Iran déstabilisé couperait les corridors centraux des connexions occidentales de la Chine et réduirait la profondeur stratégique de Pékin dans l’espace eurasien. L’intérêt de la Chine est donc clairement orienté vers la continuité et la prévisibilité de l’État iranien.

Face à ce contexte, la logique actuelle d’escalade s’explique: la pression extérieure rencontre des tensions internes, qui sont délibérément renforcées pour forcer des décisions politiques autrement inaccessibles. Les charges économiques pour la population, les luttes de pouvoir internes et la fatigue sociale agissent comme catalyseurs. De telles configurations sont connues dans d’autres régions – elles créent des dynamiques difficiles à maîtriser dès qu’un certain seuil est dépassé.

Particulièrement critique est l’érosion de l’élite sécuritaire iranienne. La suppression ciblée de figures clés comme Qassem Soleimani a non seulement touché aux capacités opérationnelles, mais aussi affaibli le poids politique des acteurs sécuritaires.

Un effondrement de l’Iran serait perçu très différemment par les acteurs mentionnés, mais ses conséquences régionales seraient indéniables. Au lieu d’un transfert ordonné, un vide de pouvoir se créerait, entraînant interventions extérieures, conflits par procuration et une déstabilisation durable. Les expériences en Irak, en Libye et en Syrie parlent d’elles-mêmes.

L’Iran est donc le terrain clé d’un conflit géopolitique plus vaste.

Partie II – Conséquences pour l’Allemagne et l’Europe: une lecture géopolitique ciblée

Une destabilisation de l’Iran ne serait pas un événement régional lointain pour l’Europe, mais un choc externe avec des répercussions directes sur l’économie, la société et la sécurité. Cela ne dépend pas d’une proximité ou d’une distance politique par rapport à Téhéran, mais du rôle structurel de l’Iran dans les enjeux mondiaux liés à l’énergie, aux migrations et à la sécurité. Pour l’Allemagne, ces effets sont particulièrement perceptibles, car sa stabilité économique et politique réagit de manière extrêmement sensible aux perturbations externes.

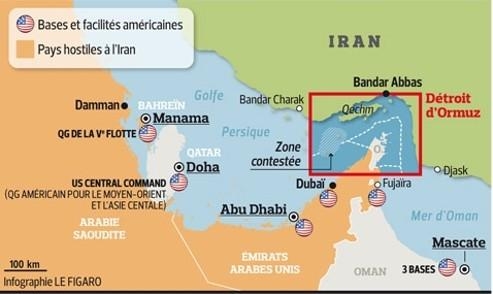

Énergie : pourquoi l’Iran agit via les prix

Le levier central est le détroit d’Hormuz, l’un des points névralgiques mondiaux de l’énergie. Il ne s’agit pas seulement d’un blocage réel, mais déjà de la menace crédible de perturbations. Les marchés de l’énergie anticipent: les risques sont immédiatement intégrés dans les prix.

Pour l’Allemagne, cela agit indirectement mais inévitablement. La hausse des prix du pétrole et du GNL entraîne une hausse mondiale des prix du gaz, indépendamment de l’origine du gaz. Le gaz est souvent le prix de référence pour l’électricité en Allemagne. Si le prix du gaz augmente, les prix de l’électricité suivent via ce mécanisme. D’où une cascade bien connue : prix de l’énergie plus élevé -> coûts de production accrus -> pression sur l’industrie -> pression politique sur le gouvernement, avec moins de marges de manœuvre économiques qu’auparavant.

Migration: réactions en chaîne régionales

Un Iran affaibli provoquerait non seulement des flux de réfugiés, mais déstabiliserait toute l’ordre régional – de l’Irak et la Syrie au Caucase. La conséquence serait une pression migratoire durable et multiforme vers l’Europe. L’Allemagne en serait particulièrement touchée, puisqu’elle sert de point final à la migration vers l'Europe. La perception que l'on a de la capacité de contrôle étatique est plus importante que le nombre absolu. Les chocs externes renforcent la polarisation sociale et l’instabilité politique.

Sécurité: émergence de zones grises

La déstabilisation régionale crée aussi des risques pour la sécurité en Europe. Il ne s’agit pas seulement de terrorisme mais aussi de zones grises où se superposent radicalisation, criminalité organisée et structures financières et logistiques illégales. De plus, en période de tension accrue, l’Europe devient le terrain arrière des services de renseignement concurrents, lorsque les États-Unis, Israël, la Russie et la Chine jouent leurs intérêts indirectement les uns contre les autres. La importance politique et économique de l’Allemagne accroît sa vulnérabilité.

Asymétrie entre décision et coûts

Les principales décisions d’amorcer l'escalade sont prises en dehors de l’Europe. Cependant, les coûts économiques, sociaux et sécuritaires retombent sur l’Europe – en particulier l’Allemagne. La politique étrangère devient ainsi, inévitablement, une politique intérieure: via les prix de l’énergie, la migration et la sécurité.

D’un point de vue géopolitique, l’Allemagne devrait suivre une ligne claire, orientée par ses intérêts, une ligne prônant la désescalade. Le critère n’est pas la prise de parti mais la limitation des dégâts. Cela implique: œuvrer pour la désescalade, pour la sécurité des voies maritimes internationales – en particulier le détroit d’Hormuz – et prendre clairement ses distances avec des scénarios planifiant une chute de régime, dont l’Europe supporterait les coûts.

La stabilité de l’État doit primer sur les expérimentations géopolitiques. Ce n’est pas une question de sympathie politique, mais de préservation lucide des intérêts allemands (et européens).

17:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, iran, moyen-orient, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Un nouveau bloc de puissance – et la perplexité de l’Allemagne

Un nouveau bloc de puissance – et la perplexité de l’Allemagne

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

La possible formation (https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-09/turkey... ) d’un pacte militaire tripartite entre la Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan n’est pas un événement marginal et exotique, mais le symptôme de changements plus profonds. Ceux qui considèrent ce processus de manière isolée négligent sa véritable nature. Il ne s’agit pas d’idéologie, pas de religion, pas même principalement de rivalités régionales – il s’agit de l’érosion des garanties de sécurité existantes et de la recherche d’architectures de substitution qui soient fonctionnelles.

Déjà, l’alliance saoudo-pakistanaise a modifié la structure du pouvoir au Moyen-Orient. Le Pakistan fournit la dissuasion nucléaire, des missiles, une masse militaire. L’Arabie saoudite apporte du capital. L’éventuelle adhésion de la Turquie en ferait plus qu’une simple alliance utilitaire: Ankara y apporterait l’industrie, la technologie, l’expérience opérationnelle – et surtout la capacité d’intégrer la puissance militaire dans une stratégie politique. Le résultat ne serait pas une «mini-OTAN», mais un cartel de sécurité spécialisé, où chacun contribue avec ce qui manque à l’autre.

Mais le point clé se trouve ailleurs: ce pacte ne se crée pas contre les États-Unis, mais à cause des États-Unis. Parce que les garanties de sécurité américaines sont aujourd’hui perçues comme politiquement volatiles. Parce que les acteurs régionaux ont appris que ces garanties ont une durée de vie limitée. Le pacte tripartite est donc moins une attaque contre l’ordre établi qu’un vote de défiance à son encontre.

C’est ici que commence le problème stratégique pour l’Allemagne. Berlin a tendance à moraliser ou à ignorer toutes nouvelles configurations de pouvoir. Les deux options seraient erronées. D’un point de vue réaliste et de sécurité, un tel bloc représente avant tout une rupture avec l’ordre en place, avec des conséquences à long terme. Pas nécessairement déstabilisateur lors de sa création, mais risqué, car il crée des couches supplémentaires de dissuasion, de malentendus et de chemins possibles pour en arriver à une escalade.

Le rôle de la Turquie est particulièrement délicat. En tant que membre de l’OTAN, Ankara ne peut pas bâtir une architecture de sécurité parallèle sans compromettre la cohérence de l’alliance. Mais isoler la Turquie ou la mettre sous pression publiquement ne ferait que l’inciter davantage à adhérer à de telles constructions. La seule approche stratégique sensée est la relier plutôt que la sermonner: impliquer, assurer la transparence, consulter. Non par sympathie, mais par intérêt propre.

Le facteur nucléaire qu'apporte le Pakistan aggrave encore la situation. Il ne s’agit pas tant de voir s'instaurer une prolifération immédiate que de percevoir une stabilité en crise. Plus la dissuasion nucléaire devient dense dans des régions déjà fragmentées, plus le risque de mauvaises évaluations est grand – surtout lorsque plusieurs centres de pouvoir envoient des signaux simultanément.

De plus, des acteurs tiers sont aussi sous pression. L’Iran est en fait contenu sans être officiellement nommé. Israël perd son exclusivité stratégique. L’Inde doit interpréter toute montée en puissance du Pakistan comme une menace. Même la Chine fait face à une évolution silencieuse de son levier pakistanais. Le pacte tripartite agit ainsi comme un catalyseur, accélérant des tensions existantes sans pour autant les résoudre.

Que cela signifie-t-il pour l’Allemagne? Certainement pas une politique d'ordre symbolique. Ni l’illusion qu’on puisse «prendre position» sans moyens ni influence. Le rôle de l’Allemagne ne peut être que celui d’un stabilisateur dans l’ordre: limiter les risques d’escalade, protéger les routes commerciales et maritimes, suivre une logique de non-prolifération cohérente, et surtout mener une politique extérieure qui ne se résume pas à des formules de valeurs, mais qui définit clairement ses intérêts.

Le constat principal est décevant: le possible pacte tripartite montre moins la force de ses membres que la faiblesse de l’architecture de sécurité existante. Ceux qui le condamnent uniquement n’apprennent rien. Ceux qui l’analysent voient: le monde réorganise la sécurité. L’Allemagne ferait bien de cesser enfin d’être spectatrice.

#géopolitique@global_affairs_byelena

15:37 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, turquie, pakistan, arabie saoudite, moyen-orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tout comme ses prédécesseurs, Donald Trump ne voit pas d'un bon oeil le monde multipolaire qui se profile à l'horizon

Tout comme ses prédécesseurs, Donald Trump ne voit pas d'un bon oeil le monde multipolaire qui se profile à l'horizon

Marcel Bas

Source: https://www.facebook.com/roepstem

L’escalade actuelle sous l'égide de l’administration Trump (notamment les récentes actions contre Maduro au Venezuela et la montée des tensions en Iran) constitue la dernière étape d’un plan américain quinquennal, mis en œuvre avec un succès variable par les gouvernements successifs de Bush à Biden. Ce plan consiste à briser l’axe énergétique entre la Russie, la Chine, l’Iran et le Venezuela. Nous assistons actuellement à la réalisation spectaculaire, sans ambiguïté, de ce plan sous nos yeux. Bien entendu, cela n’a rien à voir avec une volonté de libérer les peuples de dictateurs ou de fanatiques religieux.

Ceux qui pensent que Trump, contrairement à ses prédécesseurs, aurait un réel intérêt pour un monde multipolaire se trompent. La seule chose que Trump remet en question, c’est la nécessité d’habiller la politique étrangère unilatérale traditionnelle des États-Unis avec des discours néoconservateurs sur la diffusion de la démocratie ou le respect de l’ordre international basé sur des règles (souvent déstabilisé par les États-Unis eux-mêmes) et du droit international. Non, l’objectif de Trump et de ses alliés n’est pas la diffusion de la démocratie, mais le maintien de l’hégémonie financière sur le commerce mondial de l’énergie.

Trump cible le Venezuela et l’Iran parce que le Venezuela possède d’importantes réserves de pétrole, et parce que l’Iran contrôle une part essentielle de l’infrastructure énergétique. Le détroit d’Hormuz est la principale voie logistique dans le monde. En cherchant à provoquer un changement de régime à Téhéran, Trump tente d’influencer directement cette route maritime stratégique. Qui contrôle le détroit d’Hormuz, contrôle l’approvisionnement énergétique du Japon, de l’Inde et surtout de la Chine.

Regardez le comportement de Trump vis-à-vis de la Chine : il cherche constamment à la bloquer.

La Chine et surtout l’Iran jouent un rôle central dans la résistance au dollar américain. L’Iran commerce déjà largement en devises locales et en or. Un régime occidental à Téhéran écraserait immédiatement cette ‘révolte financière’ et rétablirait le pétrodollar en tant que seule norme. Depuis des années, les États-Unis ont vu avec inquiétude comment l’Iran et la Russie renforçaient leurs liens militaires et économiques (notamment via la livraison de drones et de technologies de missiles). En déstabilisant l’Iran par l’ingérence de la CIA et en appliquant de sévères sanctions économiques, les États-Unis tentent d’atteindre l’allié principal de la Russie au Moyen-Orient et de bloquer une route cruciale vers l’océan Indien (le corridor de transport Nord-Sud).

La Chine dépend fortement de l’Iran pour ses approvisionnements pétroliers, qui n’ont pas besoin de transiter par des eaux contrôlées par les États-Unis. Un changement de régime en Iran obligerait la Chine à soumettre sa sécurité énergétique à des conditions américaines. La même logique s’applique désormais au pétrole vénézuélien, dont la Chine dépend également. Les États-Unis peuvent ainsi contraindre la Chine à faire accepter leurs conditions pour ses approvisionnements en pétrole.

Ce n’est pas une nouvelle politique élaborée par Trump, mais la continuation d’un projet plus profond, d’une ambition institutionnelle que les néoconservateurs rêvent depuis longtemps. On se souvient tous que le président Bush parlait de ‘l’ Axe du Mal’, et qu’Obama et Biden ont utilisé des sanctions et une cyber-guerre (avec Stuxnet). La CIA mène depuis des décennies des opérations visant à affaiblir la stabilité intérieure de l’Iran (soutien à des groupes d’opposition, sabotage économique). Trump va maintenant porter le coup de grâce.

On peut considérer l’enlèvement de Maduro comme un modèle pour des interventions passées ou futures à l’étranger. Cela fonctionne comme suit: les États-Unis créent d’abord une implosion économique, puis reconnaissent (ou désignent) un nouveau gouvernement, en utilisant cette situation créée de toutes pièces comme base juridique pour confisquer les richesses nationales (pétrole et or) et les ramener au système dollar.

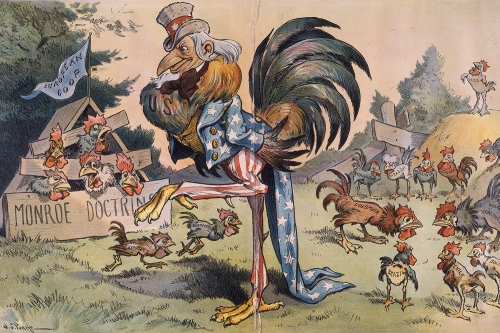

Les actions contre le Venezuela et l’Iran sont deux faces d’une même pièce, car les États-Unis poursuivent la même politique de guerre préventive contre la formation d’un monde multipolaire. En contrôlant les réserves pétrolières du Venezuela et les routes de transit de l’Iran, Washington crée une ‘embargo énergétique’ autour de la Chine. La victime ultime ne sera pas seulement un président en fonction à Caracas ou un ayatollah à Téhéran, mais la souveraineté de chaque pays qui tente d’échanger hors du contrôle de la Réserve fédérale américaine. L’Amérique du Sud a déjà dans sa poche Trump, avec sa réaffirmation de la doctrine Monroe.

13:43 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, donald trump, états-unis, iran, venezuela |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 13 janvier 2026

Un rêve qui va se réaliser: "le souverainisme européen"

Un rêve qui va se réaliser: "le souverainisme européen"

Cristi Pantelimon

À en juger par les récentes déclarations de Traian Băsescu, qui demandait aux Européens de discuter directement avec Vladimir Poutine, en raison du caractère imprévisible de Donald Trump, il est clair qu'un nouveau type de «souverainisme», européen, voire russo-européen, nous attend à l'avenir. Pour Traian Băsescu en particulier, cette dernière formule serait d'ailleurs une sorte de retour en arrière à ses premières années de jeunesse en tant que commandant de navire, ce qui explique presque son enthousiasme lorsqu'il émet les idées que nous allons exposer dans la suite de ce bref article.

Au-delà de la cyclicité historique vérifiée à maintes reprises, cette situation nous permet également de formuler certaines hypothèses concernant les évolutions internes et internationales actuelles et futures.

1. Le souverainisme interne (à tout Etat seul) est sexuellement incertain. Sa définition se fera dans les années à venir, en fonction de la direction que prendra le «souverainisme européen» ou russo-européen. L'ère américaine en Roumanie et celle d'autres idées jubilatoires sont des formes sans fondement, spécifiques aux périodes de transition. N'étant pas sexuellement certain, le souverainisme est maintenu dans une sorte d'incubateur: il n'a pas le droit de sortir dans le monde réel, de peur de prendre froid, mais il ne peut de toute façon pas bouger, car c'est une sorte d'hybride étrange.

2. Une fois défini sexuellement, le souverainisme restreint disparaîtra en fait. Et cela parce qu'il s'agissait d'un implant de l'administration américaine, que l'on a tenté de greffer sur la mâchoire trop vieille de l'Europe.

Les douleurs de l'opération ne valent pas la peine de réaliser cet implant, tant et si bien que le souverainisme limité est une plante exotique, dont plus personne n'avait entendu parler depuis les années 1980, et qui doit désormais disparaître. Aucun Empire, qu'il soit européen, américain ou eurasiatique n'a besoin de ce souverainisme-là. L'ère de l'Etat souverain au sens classique du terme est définitivement révolue. La Roumanie ne peut, en ce domaine, constituer une exception.

Et quand les temps seront venus de le mettre en pratique, on se taira à propos du véritable souverainisme.

Ce que nous entendons aujourd'hui, est un bavardage stérile, celui d'un enfant incertain quant à son sexe, qui cherche à attirer à lui l'attention de ses parents/de ceux qui sont en charge de son éducation, afin qu'ils lui donnent son biberon!

21:03 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, définition, souverainisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Russie doit briser le statu quo - Réfléchir ou disparaitre

La Russie doit briser le statu quo

Réfléchir ou disparaitre

Alexandre Douguine

Alexander Douguine nous explique pourquoi le simple maintien du statu quo mène à la défaite.

Par moments, on peut avoir l’impression que nous nous battons uniquement pour préserver le statu quo, ou simplement pour repousser les défis qui s’accumulent contre nous. Cela est en partie vrai, mais même la résistance réactive demande de la volonté. Si la Russie avait été dirigée par une autre élite, elle aurait depuis longtemps opté pour des compromis et n’aurait pas résisté ou combattu, même pour préserver le statu quo. C’est ainsi que nous avons perdu l’URSS (l’Empire), puis l’espace post-soviétique, et que nous avons commencé à perdre la Fédération de Russie elle-même.

De l’autre côté de la barrière, il existe un plan dirigé contre nous, et il est mortel. Aux yeux de l’Occident collectif, abandonner notre statu quo signifie entamer le démembrement de la Russie (que l'on appelle officiellement «décolonisation»), à amorcer un changement de régime, et à provoquer l’effondrement de la souveraineté. Nous résistons activement contre ce plan. L’objectif est de préserver le statu quo, afin que ce que nos ennemis envisagent de faire ne se réalise pas.

C’est déjà la moitié de la bataille. Mais il devient de plus en plus évident que cela ne suffit pas.

Nous devons élaborer notre propre plan — la voie du changement radical.

Ici, la préservation du statu quo n’est qu’un point de départ; si l’on insiste trop pour tout garder tel quel et pour bloquer tous les processus et transformations, cela peut devenir un obstacle en soi.

Il ne sert à rien de s’accrocher au vieux monde, au droit international ou au maintien de l’ordre établi. Car tout cela s’est effondré. Le temps du changement radical arrive — un changement dans tout. Jusqu’à présent, nous ne voyons que le côté sombre et destructeur de ces transformations. C’est en effet le cas, parce que le plan de nos ennemis domine encore entièrement. Ils veulent tout changer, tandis que nous résistons et voulons que les choses restent telles qu’elles étaient, telles qu’elles sont maintenant.

Mais il faut regarder tout cela différemment. Nous avons besoin de notre propre plan pour des transformations globales, de nos propres vecteurs et directives, de nos propres points de référence, et de valeurs et priorités affirmées haut et fort, avec confiance.

Actuellement, nous n’avons ni idéologie ni culture ni vision d’avenir. Nous vivons de fragments de choses anciennes — des attitudes propres aux temps soviétiques et à l’inertie des sombres années 1990. L’élite dirigeante est comme cela, et, hélas, c’est aussi le cas de la population. Nous terminons de manger la vieille «salade Olivier» de l'ère soviétique, nous regardons à nouveau des films soviétiques ou des séries sur l’anarchie des années 1990.

Ce dont nous avons besoin, c’est de quelque chose de totalement différent. Le peuple doit détourner son regard du passé et du présent pour se tourner vers l’avenir, et s’engager activement dans sa création.

«Architecture sociale» est un bon terme. La construction de la société et de l’État, l’éveil du peuple à sa participation à son propre destin — c’est ce que nous devons entreprendre.

Il est totalement erroné de croire qu’on peut simplement étudier la société, comme si elle était une chose inerte, presque morte. La société, bienb au contraire, doit être créée, construite, façonnée, éduquée, réveillée, élevée et éclairée.

La société ne se forme pas d’elle-même; elle est instituée. Pas nécessairement par le pouvoir — plutôt par des prophètes, des visionnaires, des hérauts, des penseurs, des poètes, ceux qui donnent voix à son identité et à son destin.

Tout cela ne concerne pas la technologie mais l’ontologie. Les technologies sont importantes mais elles ne constituent pas l’essence. Elles peuvent servir d’instruments du bien ou du mal, de l’éveil ou du sommeil, de l’ascension ou du déclin. Le salut ne se trouve certainement pas en elles. Le salut n’est ni dans la technologie ni chez les technologues. Le salut réside dans l’esprit, dans la pensée, dans la foi.

Notre élite dirigeante et notre leadership manquent cruellement d’une dimension philosophique — d'une réflexion profonde et approfondie, de conversations tranquilles, de contemplation et de révélations intuitives. Toutes les forces sont consacrées à la gestion quotidienne et au maintien du statu quo. Ce n’est pas la voie pour créer ou anticiper l’avenir.

Parfois, les autorités regardent vers la jeunesse mais la jeunesse est ce que la société en a fait — c’est-à-dire ce que les mêmes autorités en ont fait. Sans éducation ni formation, les jeunes ne peuvent rien exprimer ni construire. Ils ont besoin d’une idée. Mais ils ne la formuleront certainement pas eux-mêmes. En résumé, le problème ne réside pas dans la jeunesse. Par inertie, ils défendront au mieux le statu quo, et au pire, ils dériveront passivement dans une direction libérale-occidentale. Cela ne fonctionne pas. Si la jeunesse est éduquée par des personnes incarnant le statu quo, elle sera une jeunesse du statu quo. Il faut aborder la question autrement — penser depuis l’avenir. Ce qui importe, ce n’est pas comment la jeunesse est mais comment elle doit être. Et cela ne leur appartient pas de le décider.

En une seule année de sa présidence, Trump a brisé le statu quo américain. Que cela soit bon ou mauvais, l’ancien monde n’existe plus. Dans le nouveau monde, aucune place ne nous a été réservée. Pour exister, nous devons gagner. Ce que signifie «exister», n’est pas décidé par un fonctionnaire ou un technologue, pas par la jeunesse, ni par un porteur d’inertie pure mais par un penseur.

La Russie a besoin d’une pensée souveraine.

Au lieu d’un statu quo où, hélas, il n’y a même pas une approximation de quelque chose de semblable. Ce n’est pas une raison pour abandonner; c’est une invitation à commencer enfin à réfléchir sérieusement.

20:11 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Général français: "Nous devons combattre les Américains!"

Général français: "Nous devons combattre les Américains!"

Cristi Pantelimon

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005135564621

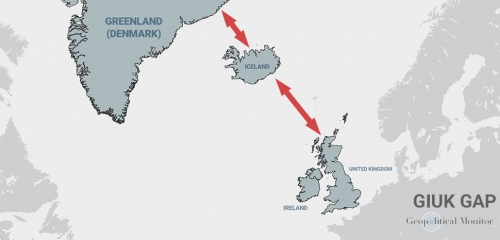

C'est probablement la première fois que nous entendons un tel discours: lors d'un débat télévisé, un général français, Nicolas Richoux (photo), a avancé l'idée d'une lutte armée entre Européens et Américains, dans le cas où ces derniers attaqueraient le Groenland, un pays «allié».

D'autres signes indiquent que le Groenland sera une pomme de discorde dans les relations «transatlantiques».

Le vice-chancelier allemand Lars Klingbeil a envoyé des messages clairs de solidarité avec le Danemark, tandis que Friedrich Merz a relativisé l'idée d'envoyer des troupes européennes en Ukraine sans l'accord de la Russie.

Les relations internationales sont dominées par le conflit principal entre les États-Unis et l'axe Russie-Chine. Cependant, il existe également un conflit potentiel important au niveau des relations entre les États-Unis et l'Europe. Ce dernier conflit découle du premier.

Les États-Unis aspirent à un monde «souverainiste» selon leur propre définition, c'est-à-dire un monde dans lequel les États-Unis pourraient démanteler toute alliance d'États, qu'elle soit de type BRICS (mondiale ou à potentiel mondial) ou de type UE (locale), afin que les États-Unis restent ainsi le souverain absolu parmi les souverains.

Les BRICS, tout comme l'UE, ont un potentiel économique et stratégique qui gêne la puissance américaine. La dilution de ces structures serait à l'avantage de Washington.

Les attaques contre le Venezuela et l'Iran sont des attaques contre les BRICS (tout comme les tracasseries à l'encontre de l'Inde), tandis que l'exportation du souverainisme vers l'Europe (tout comme le conflit en Ukraine) sont des chocs électriques infligés à l'UE et à l'UE et à la Russie (prises ensemble).

Il est donc naturel que, dans l'hypothèse où le conflit avec l'axe Russie-Chine s'épuiserait (bien qu'il y ait des signes contraires), les États-Unis soient de plus en plus enclins à porter des coups à l'autre alliance qui les gêne, à savoir l'UE.

Le problème est que le Groenland est stratégiquement situé à la fois dans la cour des BRICS (l'axe Russie-Chine et le contrôle de la route arctique) et dans celle de l'UE (étant un territoire appartenant à un État membre de l'UE).

Une attaque contre le Groenland aura des répercussions sur les deux structures avec lesquelles les États-Unis sont en conflit.

Pour l'instant, seuls les Européens ont réagi – et nous voyons qu'ils l'ont fait avec dureté – à l'idée américaine de contrôler le Groenland.

La solidarité des pays nordiques, mais aussi des pays baltes, avec le Danemark est également intéressante : la région baltique était l'une des plus engagées dans la guerre contre la Russie, une région où l'OTAN venait de s'installer... Voilà qui montre que les choses peuvent être relativisées.

Le refroidissement des relations entre les États-Unis et l'Europe sur la question du Groenland ne peut que profiter à l'axe Russie-Chine, qui, pour l'instant, ne ressent pas le besoin de s'immiscer...

Référence: https://www.boursier.com/.../le-general-nicolas-richoux...

16:36 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas richoux, france, europe, affaires européennes, géopolitique, groenland, otan, états-unis, arctique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quatre bons points pour le RN

Quatre bons points pour le RN

par Georges Feltin-Tracol

2025 a été l’annus horribilis du RN pour trois principales raisons. D’abord, son fondateur indirect, Jean-Marie Le Pen, s’est éteint le 7 janvier 2025. Ensuite la condamnation en première instance avec exécution provisoire et l’impossibilité théorique de se présenter à la prochaine élection présidentielle pour Marine Le Pen en est la deuxième.

De cette décision judiciaire inique, le système médiatique spécule et travaille sur l’hypothèse d’une rivalité sous-jacente entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il aimerait répéter le fâcheux précédent de 1997–1998 entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Mégret. Inéligible à la suite du traquenard de Mantes-la-Jolie pendant les élections législatives anticipées de 1997, le «Menhir» pensait ne pas pouvoir conduire la liste du FN aux européennes de 1999. N’entendant pas y investir son délégué général, le président du FN pensait plutôt mettre en première place son épouse Jany. Largement relayée par la presse, cette question attisa les dissensions entre les deux hommes, ce qui accéléra la crise cataclysmique de 1998.

Les commentateurs politiques s’échinent dès à présent à monter la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale contre son dauphin putatif. La première tiendrait un discours populiste social-étatiste tandis que le second exprimerait une sensibilité plus identitaire et libérale, quitte à concurrencer sur ce terrain Marion Maréchal d’Identité-Libertés et le tandem de Reconquête! Sarah Knafo–Éric Zemmour. Quant au niveau institutionnel – c’est la troisième raison -, le Premier ministre Sébastien Lecornu écarte volontiers le RN de toutes négociations sérieuses. Dédaigné et toujours soumis au «cordon sanitaire sénile», le RN doit se remettre en question en matière programmatique, en particulier dans la perspective des élections municipales de mars 2026.

Le RN semblerait toutefois avoir compris la nécessité d’avoir des conseillers municipaux nombreux afin d’obtenir un modeste groupe au Sénat lors de son renouvellement triennal en septembre 2026. Il révise par conséquent sa stratégie dans certaines circonstances spécifiques.

Acquéreur de la marque RPR (Rassemblement pour la République) à l’Institut de la propriété intellectuelle, Franck Allisio (photo), député de la XIIe circonscription des Bouches-du-Rhône (Vitrolles–Marignane–Berre-l’Étang), se porte candidat à la mairie centrale de Marseille. Face au maire sortant social-wokiste Bruno Payan, du député LFI Sébastien Delogu et de Martine Vassal, présidente issue de la soi-disant droite modérée de l’intercommunalité Marseille–Aix Métropole et du conseil départemental, Franck Allisio a compris tout l’intérêt de s’allier avec un poids lourd local, le sénateur identitaire Stéphane Ravier.

Élu au palais du Luxembourg depuis 2014, Stéphane Ravier (photo), ex-RN et ex-Reconquête!, interpelle sur la réalité évidente du grand remplacement démographique. Marseillais d’abord, il a su susciter dans la cité phocéenne une «galaxie» associative et militante très active. Le duo Allisio–Ravier (qui n’est pas candidat à cette élection) pourra-t-il remporter la deuxième ville de France malgré toutes les difficultés qui découleront de cette victoire de la part des narco-cartels puissants et de services préfectoraux capables de saboter la moindre mesure audacieuse ?

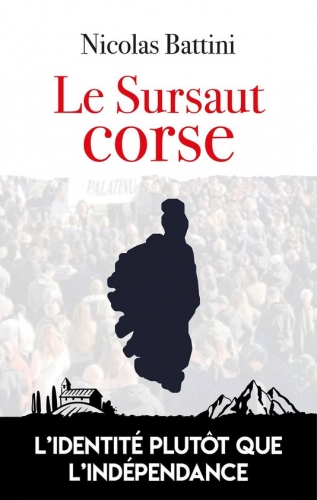

Les responsables locaux du RN ont l’intelligence tactique de s’allier avec d’autres forces identitaires. Ainsi trouve-t-on un rapprochement louable en Corse. Pour le plus grand mécontentement de Florian Philippot, plus que jamais national-républicain, le RN, présent sur l’«Île de Beauté», vient de sceller une alliance avec Mossa Palatina (« Mouvement palatin ») de Nicolas Battini. Appelé «Union des patriotes», ce regroupement inattendu contraint le président autonomiste du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, Gilles Simeoni, à poser sa candidature à la mairie de Bastia.

Ancien soutien d’Éric Zemmour en 2022, Nicolas Battini s’affirme libéral et identitaire corse. Cet ancien indépendantiste privilégie maintenant une large autonomie interne dans le cadre français. Il déplore que le nationalisme corse tant dans sa composante régionaliste–autonomiste que dans son expression indépendantiste conserve un discours marxiste, tiers-mondiste et immigrationniste. La relative émergence électorale de Nicolas Battini aux législatives de 2024 (4,25 % des suffrages en Haute-Corse) confirme le virage identitaire d’une part de l’électorat corse. Il sera très intéressant d’analyser les résultats de cette entente à l’approche des élections territoriales de 2028. Si le RN, centralisateur parisien, reconnaissait enfin la caractère poly-culturaliste enraciné des peuples de France, et pas seulement en Outre-mer, ce serait une véritable révolution intellectuelle. Pas sûr que les caciques du RN acceptent ce tournant impensable pour eux et néanmoins indispensable…

L’avant-dernier bon point remonte au 3 janvier dernier sur le réseau social X. La «candidate naturelle» du RN à la prochaine présidentielle, Marine Le Pen, exprime par un tweet cinglant sa réaction à l’opération militaro-policière d’enlèvement du chef de l’État vénézuélien Nicolas Maduro. Tout en critiquant le régime bolivarien qu’elle qualifie de «communiste, oligarchique et autoritaire», elle désapprouve l’action des États-Unis d’Amérique au nom de ses principes souverainistes. «Il existe une raison fondamentale pour s’opposer au changement de régime que les États-Unis viennent de provoquer au Venezuela, écrit-elle. La souveraineté des États n’est jamais négociable, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur continent. Elle est inviolable et sacrée. Renoncer à ce principe aujourd’hui pour le Venezuela, pour n’importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude. Ce serait donc un péril mortel, alors que le XXIe siècle est déjà le théâtre de bouleversements géopolitiques majeurs qui font planer sur l’humanité le risque permanent de la guerre et du chaos».

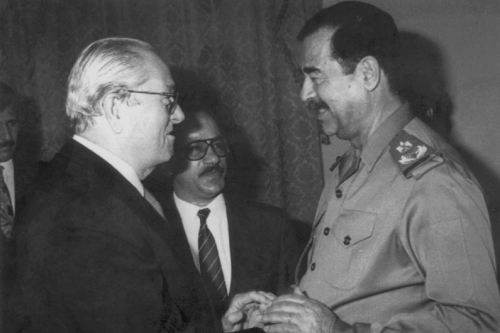

Par cette condamnation, la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale renoue pour la circonstance avec la vision géopolitique de l’ancien Front national. Elle se souvient très certainement qu’à rebours d’une opinion publique travaillée par la désinformation médiatique, Jean-Marie Le Pen s’opposait en août 1990 contre l’intervention occidentale en Irak et se rangeait aux côtés d’autres réfractaires au «nouvel ordre mondial» tels Michel Jobert ou Jean-Pierre Chevènement. Sa réaction a surpris certains commentateurs qui ont oublié qu’elle demeure une souverainiste stato-nationale convaincue.

Auparavant, début décembre 2025, Jean-Philippe Tanguy (photo), député de la IVe circonscription de la Somme (Abbeville), sort de son champ de compétence dans lequel il excelle – le budget et l’énergie – et réclame une révision des politiques publiques sur la prostitution dans l’Hexagone. La grasse presse subventionnée se gausse alors de cet intérêt soudain pour la «maquereau-économie». Elle aurait dû au contraire noter la continuité. Le FN était jadis hostile à la «police des braguettes». Pour sa part, le RN s’est toujours opposé à l’abjecte loi de 2015 qui pénalise les clients des prostituées et plonge ces dernières dans l’insécurité permanente.

La suggestion de Jean-Philippe Tanguy fait bondir les féministes que Brigitte Macron traite avec raison de «SC». Fidèles à leur idéologie misandre, ces démentes rêvent d’interdire la prostitution elle-même. Et pourquoi pas le froid, le gel et l’hiver ? L’élu de la Somme envisage des lieux coopératifs autogérés par les travailleuses (et pourquoi pas les travailleurs?) du sexe. Il devrait surtout s’inspirer de la Suisse et de la Belgique où le sexe tarifé est légal et bien sûr taxé selon les communes depuis une loi du printemps 2022.

Dans Charlie Hebdo du 18 décembre 2025, l’ineffable Gérard Biard juge cette proposition d’«anti-française». Une remarque saugrenue de la part d’un archétype caricatural de l’anti-France qui exige la légalisation des drogues! Jean-Philippe Tanguy a-t-il sciemment choquer l’esprit bourgeois d’une gauche cosmopolite et d’un extrême-centre mondialiste terrifiés par les accords conclus à Marseille et en Corse? L’Opposition nationale retrouverait-elle l’esprit salutaire de la provocation? En ce début d’année, émettons ce modeste souhait!

GF-T

- « Chronique flibustière », n° 180.

16:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rn, rassemblement national, france, actualité, politique, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 11 janvier 2026

À propos d’un conte animé

À propos d’un conte animé

par Georges Feltin-Tracol

De grandes campagnes publicitaires embrigadent maintenant les fêtes de Noël et du Nouvel An, symptôme d’une effarante frénésie consumériste. Les réclames ingénieuses ne manquent pas de marquer l’opinion publique. La dernière qui vient de susciter un formidable engouement est certainement la publicité conçue pour l’enseigne commerciale Intermarché.

Reconnaissons que cette publicité de deux minutes trente, réalisée en France par Romance Agency et Illogic Studios, est fort bien tournée. Dans un format court, ce dessin animé n’utilise pas l’intelligence artificielle. Pendant plus de six mois, près de soixante-dix personnes ont réalisé ce spot publicitaire vu près d’un milliard de fois depuis sa sortie début décembre ! Tout le monde salue avec raison la qualité et l’esthétique de ce travail. Le savoir-faire français est largement célébré et c’est heureux !

Un soir de réveillon de Noël pendant le repas, un des adultes offre à Lulu, un petit garçon qui s’ennuie beaucoup, une peluche en forme de loup. Or l’enfant a peur de l’animal. L’adulte lui raconte alors une histoire qui se transforme en dessin animé avec, pour fond sonore, la chanson de Claude François, Le Mal Aimé.

Dans une forêt où tous les animaux se préparent au réveillon arrive un prédateur canin solitaire. Sa venue provoque la fuite de presque tous les participants. Seul reste un hérisson qui lance au loup dépité : « En même temps, si tu ne mangeais pas tout le monde… » Le loup lui répond : « Je suis un loup. Qu’est-ce que tu veux que je mange ? » Le hérisson lui rétorque aussitôt: « Des légumes ! »

Notre loup regagne sa cabane, ouvre un livre de recettes et se met à cuisiner fruits et légumes. Il ramasse des champignons, fait une purée et se régale de tous ces plats. Seule exception notable: il pêche et mange du poisson! À l’occasion d’un nouveau réveillon, le loup prépare une quiche aux légumes et s’invite au banquet de la forêt. Une fois encore, tous les convives se lèvent et partent se cacher! Seuls demeurent le hérisson et un écureuil qui demandent au loup une part de quiche. En voyant ce geste surprenant, les autres animaux reviennent à table et trinquent finalement avec le loup enfin accepté. Une impeccable fable de Noël !

Le scénario comporte malheureusement une intention plus que pernicieuse. En effet, ce récit efface la nature et la réalité au profit d’un contractualisme wokiste délétère. On assiste ici à une déclinaison du monde merveilleux des Bisounours où tout le monde, il est gentil !

Porteurs de psychopathologies politiques carabinées (féminisme, anti-ethnisme, antispécisme, antivalidisme, enfantisme, etc.), les wokistes nient le réel. Pis, ils écartent de leurs pauvres réflexions tous les invariants biologiques, génétiques et anatomiques. Dans leur esprit troublé, ils pensent qu’avec un programme sévère d’éducation psychologique, un animal carnivore tel le loup adoptera le mode de vie herbivore. L’animal chasseur abandonne son essence et ses instincts vitaux afin de participer au repas collectif, symbole du vivre-ensemble fallacieux. Le message subliminal est évident: délaissez votre vraie nature, abandonnez vos instincts et vous accéderez à l’Éden terrestre, exempt de toute conflictualité ! Mais les pubards omettent de préciser si les légumes doivent être mangés cuits ou bien crus… Ils ne parlent pas non plus du consentement de la salade ou de la pomme de terre avant leur récolte…

La campagne publicitaire d’Intermarché intervient au moment où les éleveurs subissent l’épizootie de dermatose nodulaire bovine. Une seule bête atteinte et c’est tout le troupeau qu’on extermine. Sur injonction de l’Union pseudo-européenne, le ministère français de l’Agriculture applique un honteux protocole sanitaire zoocidaire. Contre cette horreur administrative et sanitaire s’opère sur le terrain une étonnante et remarquable coopération syndicale entre la Confédération paysanne et la Coordination rurale. Dans le même temps, l’abject traité de libre-échange avec le Mercosur pourrait être très vite mis en œuvre, ce qui aggraverait l’état très fragile de l’élevage français. Engoncée dans une logique bureaucratique affairiste, la FNSEA agit en supplétive du régime macronien.

Enfin, plus que jamais, végans et autres antispécistes souhaitent abolir tout commerce de viande dans l’Hexagone. Sans insister sur leurs propres contradictions, ils font campagne et, parfois, pressions, y compris violentes, pour la fermeture des boucheries traditionnelles, à l’exception bien sûr des établissements d’alimentation carnée religieuse minoritaire.

Inquiétons-nous du jour où le loup, le lion, le tigre et la panthère brouteront quelques herbes aux côtés des chèvres et des moutons ! Ce jour-là, le wokisme atteindra enfin son acmé conceptuel ! En attendant ce tournant historique majeur, on stigmatise en silence et par circonvolutions rhétoriques les amateurs de barbecue et d’autres cuissots.

Bel exemple de métapolitique pratique, la fable publicitaire du loup végétarien d’Intermarché se réfère à l’idéologie judiciaire badintérisée. Le loup de l’histoire représente un criminel repenti qui sait se réconcilier avec ses victimes ou avec les proches de ses victimes. C’est l’heure du pardon ! Certes, cette facilité réparatrice ne s’étend pas aux militants identitaires, royalistes, nationalistes-révolutionnaires ou « Gilets jaunes » qui, pour la moindre peccadille, risquent poursuites judiciaires, procès coûteux et emprisonnements injustifiés. Le loup herbivore représenterait donc la disparition du tragique. Vraiment ? Le tragique se tapie toujours dans un coin obscur prêt à bondir à l’instant idoine le plus inattendu…

Une fois encore, le wokisme va à l’encontre du socle bioculturel qui fonde toutes les civilisations humaines. Jusqu’où ira cette involution terrible ? Dans une perspective de transition wokiste assumée, Roland Hélie qui porte désormais avec bonheur une magnifique barbe couleur arc-en-ciel et Synthèse nationale organiseront à l’été 2026 une gigantesque manifestation publique dans le Midi. Avec quel mot d’ordre ? « Qu’une tempête de neige s’abatte le 15 août à Antibes - Juan-les-Pins ! ».

GF-T

- « Chronique flibustière » n° 179, mise en ligne le 4 janvier 2026 sur Synthèse nationale.

16:22 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, intermarché, wokisme, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une opération pour décapiter le Venezuela

Une opération pour décapiter le Venezuela

Ron Aleo

L’opération au Venezuela est une opération multi-agences visant un changement de régime, l’établissement d’un gouvernement pro-américain, amical et facilement contrôlable/manipulable, et finalement la prise indirecte des réserves de pétrole du pays afin de maintenir le soutien du dollar américain comme norme mondiale pour les transactions pétrolières internationales. Ces dernières années, la Chine, la Russie et d’autres pays du BRICS ont tenté avec succès de détourner les transactions pétrolières mondiales du dollar américain en utilisant à la place le yuan chinois. Trump voit dans cela une menace à la puissance du dollar américain et à l’hégémonie mondiale des États-Unis. Cette opération contre le Venezuela rend un tel remplacement du dollar par le yuan beaucoup plus difficile.

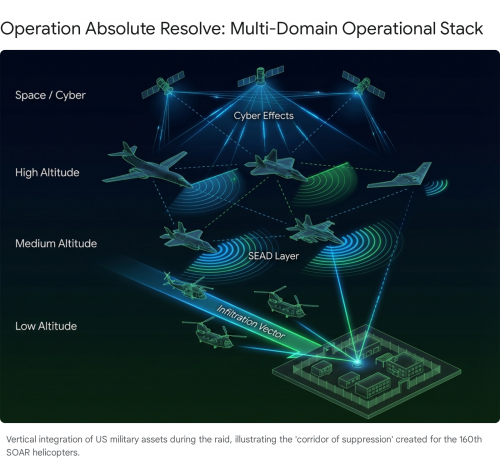

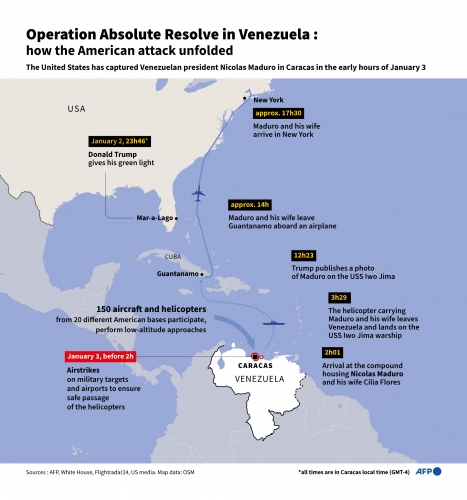

Cette opération « Absolute Resolve » a été une opération multi-agences menée par les agences de renseignement américaines, les forces armées américaines et, en fin de compte, par les forces de l’ordre américaines et le ministère de la Justice.

Les étapes de l’opération ont probablement été les suivantes:

1. Actions secrètes de la CIA et de la DIA.

Les agences de renseignement ont recruté des dizaines de militaires au Venezuela, principalement des généraux et des colonels responsables de la sécurité de Nicolás Maduro et de la défense aérienne de Caracas. De plus, la CIA et la DIA ont fourni, en collaboration avec la NSA, des renseignements en temps réel pour l’opération militaire, comme les localisations des systèmes de défense aérienne, et celles des dirigeants militaires loyaux à Maduro, celles sur les mouvements des garde du corps, des systèmes de sécurité, etc.

2. Actions militaires.

Les forces armées américaines ont probablement détruit plusieurs cibles, notamment des systèmes de défense aérienne et des centres de commandement et de contrôle, composés d’éléments militaires et politiques loyaux à Maduro. Il s’agissait d’une attaque massive qui a détruit toute la défense aérienne autour du site et neutralisé les unités militaires pouvant venir protéger Nicolás Maduro. Les équipes Delta sont arrivées par hélicoptère sur le lieu, et sans garde du corps ni défense, Nicolás Maduro et sa femme se sont rendus. Maduro et sa femme ont ensuite été transportés par hélicoptère sur le navire de la Marine américaine USS Iwo Jima, un navire de débarquement. À 17h30, heure de l’Est des États-Unis, Maduro est arrivé à New York, escorté par des agents civils du ministère de la Justice (DEA, FBI, Marshals américains). C’est très important pour Trump d’illustrer tout cela simplement comme une opération «policière/de maintien de l’ordre» et «contre le trafic de drogue».

3. Transfert au ministère de la Justice.

Les militaires américains ont remis la détention de Nicolás Maduro aux autorités policières afin de donner l’apparence d’une opération de «maintien de l’ordre» contre un suspect dans un trafic de drogue. Cela est très important car cela donne une base légale à toute l’opération et protège l’administration Trump contre de futurs procès et tentatives de destitution, après les élections de novembre 2026, notamment si le Congrès, contrôlé par les Démocrates, décide d’engager des poursuites. Cette phase est très semblable à celle qui s’était produite avec l’ancien dirigeant panaméen, le général Noriega.

4. Processus de transition en Venezuela.

L’administration Trump négociera probablement avec la vice-présidente, désormais présidente du Venezuela, Delsi Rodriguez, pour achever la transition vers un nouveau gouvernement pro-américain. Bien que Maria Corina Machado soit une candidate potentielle à la présidence, Trump pourrait désigner quelqu’un d’autre, plus largement accepté par l’armée vénézuélienne. Renoncer à nommer Maria Corina Machado pourrait réduire la probabilité d’un contre-coup militaire dans un avenir proche.

Étant donné que le gouvernement de Maduro reste, du moins en apparence, au pouvoir au Venezuela par l’intermédiaire de Delsi Rodriguez, il existe toujours une possibilité d’escalade et de violence. Si Trump parvient à un accord de transition pacifique avec Rodriguez, tout devrait se faire sans violence, mais si Rodriguez s’oppose sous la pression des forces pro-Maduro en place à Caracas, une violence généralisée devient très probable.

Il est possible que Trump soutienne un coup militaire contre Rodriguez, en utilisant des officiers que la CIA paie actuellement et en bénéficiant d’un soutien militaire total des forces armées américaines via des frappes aériennes sur les quartiers généraux de généraux loyaux à Maduro.

Une autre possibilité est que Trump laisse Rodriguez comme présidente nominale du Venezuela, à condition qu’elle accepte de suivre entièrement tous les ordres et directives de l’administration Trump. Le risque de troubles demeure dans tous les scénarios, et une résistance armée de certains segments de la population reste également possible.

La vraie raison de l’opération

La véritable raison est probablement d’essayer de ralentir le défi que la Russie et la Chine mènent pour remplacer le dollar américain en tant que devise universelle pour les transactions pétrolières dans le monde entier. Le commerce mondial du pétrole se fait en dollars américains, ce qui renforce la force du dollar et confirme la domination des États-Unis dans le commerce mondial. Ces dernières années, la Russie et la Chine contestent cela en passant à l’utilisation de leur monnaie, le yuan chinois, pour les transactions pétrolières internationales. Cela est soutenu par l’Inde et d’autres pays du BRICS. Trump voit dans cela une menace à la domination des États-Unis dans le secteur pétrolier et une menace future potentielle pour le dollar américain. En changeant de régime au Venezuela, le gouvernement américain espère installer un gouvernement très amical, facilement manipulable et contrôlable, et obtenir indirectement une grande part des réserves pétrolières du Venezuela, renforçant ainsi la position du dollar dans le commerce mondial du pétrole.

Une autre cible secondaire est la défaite du régime cubain. En coupant tout flux de pétrole vénézuélien et d’argent vers Cuba, le régime cubain devrait s’effondrer en environ un an, voire moins, ce qui pourrait conduire à une transition négociée sur l’île, se terminant probablement par l’installation d’un nouveau régime pro-américain à Cuba.

Il est très important de noter que Tulsi Gabbard et le vice-président J. D. Vance ne semblent pas avoir joué un rôle actif dans cette opération. La principale force motrice était le sénateur Marco Rubio, qui est cubain et a promis depuis des années la chute des gouvernements du Venezuela et de Cuba. Rubio souhaite devenir vice-président en 2028 et utilisera cela comme un triomphe personnel. De plus, il est possible que Rubio se présente à la présidence en novembre 2028, en remplacement de J. D. Vance.

15:46 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique ibérique, amérique latine, amérique du sud, caraïbes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 10 janvier 2026

Tension politique dans plusieurs Länder de l’ancienne Allemagne de l’Est – Merz sous pression

Tension politique dans plusieurs Länder de l’ancienne Allemagne de l’Est – Merz sous pression

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Les négociations gouvernementales interminables aux Pays-Bas, le gouvernement français dirigé par le président Macron qui échoue encore à obtenir une majorité parlementaire viable, et le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer qui, l’année prochaine, doit faire face à une défaite écrasante aux élections au Pays de Galles, ce qui met de plus en plus la majorité travailliste dans une situation difficile. Parce que l’Allemagne n’apparaît pas dans nos médias mainstream, il semble que chez nos voisins de l’Est tout soit calme. Rien n’est moins vrai!

Deux ans avant les prochaines élections régionales, le parti d’extrême gauche Die Linke se dit prêt à soutenir de manière constructive un gouvernement minoritaire de la CDU dans le Land de Saxe-Anhalt, dans le but d’écarter l’AfD du pouvoir. «Ce genre d’opposition constructive, que nous appliquons déjà en Thuringe et en Saxe, pourrait aussi être une solution ici», déclare Jan Van Aken, président de Die Linke. La seule condition qu’il pose est «que la CDU ne cherche pas à former des majorités avec l’AfD». En d’autres termes: exclure l’électeur de droite. Selon des sondages récents, l’AfD peut compter sur 40% des électeurs, la CDU sur 26% (en baisse de 8%) et Die Linke sur 11 %. La CDU devrait être totalement folle pour s’allier avec Die Linke — en termes purement politiques.

Y aura-t-il de nouvelles élections dans le Land de Brandebourg?

Une tension politique encore plus forte règne dans un autre Land de l’ancienne Allemagne de l’Est, le Brandebourg. Lors d’un vote au parlement régional, 2 députés sur 14 de la fraction BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht, gauche socio-économique, mais critique de l'immigration) n’ont pas voté avec le reste de la BSW, qui forme le gouvernement régional avec la SPD. Ce qui a conduit 8 collègues à exiger leur exclusion du parti. Ensuite, 2 autres députés de la BSW ont annoncé qu’ils quitteraient également la fraction. Tout cela alors que le gouvernement SPD-BSW dans le Brandenburg ne dispose que d’une majorité de 2 voix.

Un changement de coalition avec la CDU ne changerait rien, car la CDU ne compte que 12 députés. La seule option restante, en dehors de nouvelles élections: une coalition entre le BSW, la SPD et la CDU. Mais 8 députés du BSW ont déjà fait savoir qu’ils ne souhaitent pas continuer à appliquer la politique de la SPD. Selon une source anonyme au sein du BSW, «avec leur vote en faveur du BSW, les électeurs allemands ont clairement voulu signifier qu’ils voulaient une autre politique. Nous n’avons pas été élus pour être la ‘branche politique’ de la SPD». Selon les sondages les plus récents, l’AfD atteint 35%, la SPD chute à seulement 21% (en baisse de 11%). L’AfD pourrait devenir la première force dans ce Land, dépassant la CDU et la SPD réunis.

En attendant, la coalition au Brandenburg a éclaté. Croyez-moi: l’Allemagne est sous haute tension politique.

23:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, actualité, europe, affaires européennes, afd |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

De la Doctrine de Monroe aujourd'hui et de la Doctrine Brzezinski

De la Doctrine de Monroe aujourd'hui et de la Doctrine Brzezinski

Cristi Pantelimon

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005135564621

On parle beaucoup aujourd’hui de la doctrine Monroe, présentée comme si elle était d’actualité, et qui serait réactivée par le président Trump. L’analyse d’une doctrine datant de 1823 sans considérer ses conséquences pratiques (de deux siècles d’âge) est totalement dénuée de sens.

La doctrine Monroe de 1823 a été conçue contre la Sainte Alliance et ses intentions de bloquer l’indépendance des colonies de l’Espagne.

Ainsi, en 1823, les États-Unis étaient la puissance progressiste dirigée contre l’Europe traditionnelle, qu’ils prétendent aujourd’hui défendre.

Plus précisément, la doctrine Monroe visait la Russie, qui, en 1821, par ordre du Tsar, avait déclaré que les territoires entre le détroit de Béring et les régions de l’Oregon et de la Californie lui appartenaient, ainsi que contre la France, la Prusse et l’Autriche, qui, en 1822, s’étaient réunies à Vérone pour décider comment aider l’Espagne à retrouver ses colonies rebelles, que les Américains reconnaîtront comme indépendantes.

La doctrine Monroe était donc initialement dirigée contre l’Europe et contre l’organisation politique de l’Europe post-napoléonienne.

Mais, ce qui est encore plus important, la doctrine Monroe constitue le point de départ d’une série de conquêtes de type «impérialiste» que les États-Unis ont poursuivies jusqu’en 1989, date à laquelle ils deviennent la seule superpuissance mondiale.

Le début de cette politique remonte à 1823.

Ainsi, la doctrine Monroe n’a pas été une forteresse américaine contre l’expansion européenne, mais le point de départ de l’expansion américaine contre la forteresse européenne. L’histoire est claire à ce sujet.

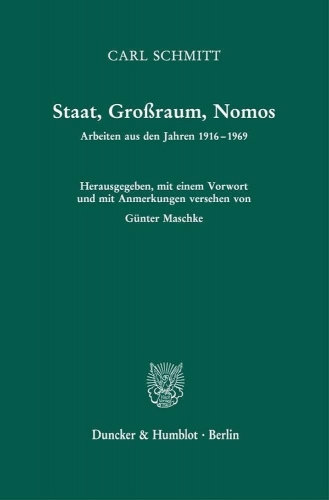

Lorsque, durant la période entre-deux-guerres, avant la Seconde Guerre mondiale, Carl Schmitt a repris le paradigme de cette doctrine, il a tenté de l’adapter à l’époque, suggérant que la paix pourrait être maintenue si l’on reconnaissait un droit des peuples appartenant à un grand espace (Grossraum), aligné sur un hegemon compatible culturellement et politiquement.

Lorsque, durant la période entre-deux-guerres, avant la Seconde Guerre mondiale, Carl Schmitt a repris le paradigme de cette doctrine, il a tenté de l’adapter à l’époque, suggérant que la paix pourrait être maintenue si l’on reconnaissait un droit des peuples appartenant à un grand espace (Grossraum), aligné sur un hegemon compatible culturellement et politiquement.

C’est l’actuelle politique des «sphères d’influence», mais basée sur des affinités culturelles et civilisationnelles, et non sur des «intérêts»! Grande différence! Imaginons aujourd’hui un droit particulier pour ces zones différenciées, ce qui est presque impossible après l’expérience du mondialisme américain...

Cette adaptation de Carl Schmitt n’a pas été historiquement possible, car les États-Unis ont continué leur avancée en Europe jusqu’au moment où ils ont occupé pratiquement la moitié ouest du continent. Si l’URSS n’avait pas existé, elle aurait occupé toute l’Europe (et si la Russie n’avait pas existé, l’Ukraine aurait été occupée aujourd’hui). La question est : quelle doctrine a conduit à cette continuité impérialiste américaine? Réponse: la doctrine Brzezinski.

Ainsi, la poursuite de la doctrine Monroe s’appelle la doctrine Brzezinski. Cette dernière prévoit de détacher l’Ukraine de la Russie et de transformer l’Europe de l’Ouest en un vassal à utiliser pour la conquête de l’Eurasie. Cela sonne assez actuel...

Les États-Unis sont aujourd’hui une puissance mondiale, pas une puissance locale, hégémonique, de type Macro-espace (Grossraum).

La question à poser est dès lors la suivante: quel est le revers de la doctrine Monroe ? Ou, en d’autres termes: quel est le revers de la doctrine Brzezinski, car ces questions sont une et la même. La réponse, personne ne la connaît.

Il ne peut pas être possible, en tant que puissance mondiale, de revenir à des alignements de type schmittien.

Seule l’Union européenne, avec tous ses défauts, est une création approximative de ce qui avait été imaginé par Carl Schmitt. Évidemment, une création qui, sans la Russie, n’a pas sa place dans l’histoire géopolitique réelle.

Ainsi, le destin «inversé» (de puissance mondiale à puissance non mondiale) des États-Unis est difficile à prévoir.

Un impérialisme de type global, comme celui annoncé/né de la doctrine Monroe, ne peut être combattu que par un autre impérialisme de même ampleur, aujourd’hui détenu exclusivement par la Chine.

Puisque la force de cette ampleur est la même, les petits peuples ne subiront que les conséquences culturelles. En effet, le mondialisme américain issu de Monroe (qui se cache maintenant derrière une fausse façade de souverainisme) et affirmé ouvertement par Brzezinski et d’autres, ou, à l’inverse, la nouvelle Sainte Alliance de la Chine, de la Russie, de l’Iran, de l’Inde, du Brésil, de la Turquie, des puissances conservatrices auxquelles nous espérons voir rejoindre l'actuelle pauvre victime européenne... pour rappeler son passé depuis 1815 !

23:39 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, grand espace, grossraum, carl schmitt, doctrine de monroe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

OTAN: tous à table pour oublier le Groenland

OTAN: tous à table pour oublier le Groenland

Enrico Toselli

Source: https://electomagazine.it/nato-tutti-a-tavola-per-dimenti...

Trump a certainement pris peur: les eurotoxico se sont réunis et ont envoyé un avertissement clair à Washington. On ne touche pas au Groenland. Bon, «on ne touche pas» est un peu excessif. On pourrait aussi y toucher, mais il faudrait en discuter un peu avant. Car il faut aussi comprendre les intérêts des Yankees. Qui sont certainement plus importants que ceux des 60.000 pêcheurs de crevettes groenlandais. Et les Danois ne comptent pour rien. On ne peut pas faire la guerre aux maîtres américains pour défendre les petits-enfants de la petite sirène.

Et peu importe que le Groenland ait été découvert par les Vikings. L'histoire ne compte pas face aux intérêts pour les terres rares.

Donc, on parle de défendre le Groenland, mais on est tout aussi prêt à le céder. D'ailleurs, nous sommes tous membres de l'OTAN, mais comme les cochons de la Ferme d'Orwell, certains sont plus égaux que d'autres. Et l'OTAN, en matière de cochons et d'égalité différenciée, n'a pas de rivale. On l'a vu également avec l'accord entre Israël, qui ne fait pas partie de l'OTAN, et la Grèce, qui en fait partie. Ensemble contre la Turquie, membre de l'OTAN. Et Rutte? Muet, bien sûr. Peut-être n'a-t-il pas encore compris le problème. Comme maintenant, avec le conflit entre les États-Unis et le Danemark. Rutte? Absent.

Autant dissoudre l'OTAN. Mais c'est une telle mangeoire que cela décourage toute intervention. Tout le monde se met à table et on se fiche du Groenland.