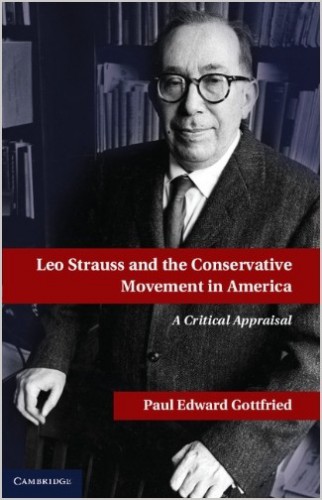

Paul Edward Gottfried

Leo Strauss and the Conservative Movement in America: A Critical Appraisal [2]

New York: Cambridge University Press, 2012

Paul Gottfried’s admirable book on Leo Strauss is an unusual and welcome critique from the Right.

Paul Gottfried’s admirable book on Leo Strauss is an unusual and welcome critique from the Right.

Leo Strauss (1899–1973) was a German-born Jewish political theorist who moved to the United States in 1937. Strauss taught at the New School for Social Research in New York City before moving to the University of Chicago, where he was Robert Maynard Hutchins Distinguished Service Professor until his retirement in 1969. In the familiar pattern of Jewish intellectual movements as diverse of Psychoanalysis, Marxism, and Objectivism, Strauss was a charismatic teacher who founded a cultish school of thought, the Straussians, which continues to this day to spread his ideas and influence throughout academia, think tanks, the media, and the government.

The Straussians have not, however, gone unopposed. There are three basic kinds of critiques: (1) critiques from the Left, which range from paranoid, middlebrow, journalistic smears by such writers as Alan Wolfe [3], Cloaked in Virtue: Unveiling Leo Strauss and the Rhetoric of American Foreign Policy [4] , and John P. McCormick [5]

, and John P. McCormick [5] , to more scholarly middlebrow critiques by such writers as Shadia Drury [6]

, to more scholarly middlebrow critiques by such writers as Shadia Drury [6] and Norton [7]

and Norton [7] , (2) scholarly critiques of the Straussian method and Straussian interpretations from philosophers and intellectual historians such as Hans-Georg Gadamer and Quentin Skinner, and (3) scholarly critiques from the Right.

, (2) scholarly critiques of the Straussian method and Straussian interpretations from philosophers and intellectual historians such as Hans-Georg Gadamer and Quentin Skinner, and (3) scholarly critiques from the Right.

As Gottfried points out, the Straussians tend only to engage their critics on the Left. This makes sense, since their Leftist critics raise the cultural visibility of the Straussian school. The critics are also easily defeated, which raises Straussian credibility as well. Like all debates within the parameters of Jewish hegemony, the partisans in the Strauss wars share a whole raft of assumptions which are never called into question. Thus these controversies look somewhat farcical and managed to those who reject liberalism and Jewish hegemony root and branch.

Gottfried offers a far more penetrating critique of Straussianism because he is a genuine critic of liberalism. He is also surprisingly frank about Strauss’s Jewish identity and motives, although these matters come into crisper focus in Kevin MacDonald’s treatment [8] of Strauss. Gottfried’s volume is slender, clearly written, and closely argued—although his arguments tend to be overly involved. Gottfried presupposes a basic knowledge of Strauss. He also talks as much about Straussians as about Strauss himself. Thus this book cannot be used as an introduction to Strauss’s ideas—unlike Shadia Drury’s The Political Ideas of Leo Strauss [9] (New York: Saint Martins Press, 1988), for instance.

(New York: Saint Martins Press, 1988), for instance.

Gottfried strives to be scrupulously fair. He acknowledges the genuine intellectual virtues of Strauss and some of his followers. He distinguishes between good and bad writings by Strauss, good and bad Straussians, good and bad writings by bad Straussians, etc. But for all these careful qualifications, the net impression left by this book is that Straussians are an obnoxious academic cult engaged in a massive ethnically motivated intellectual fraud, to the detriment of higher education, the conservative movement, and American politics in general.

1. Straussians are Not Conservatives

Straussians like to posture as beleaguered intellectual and political outsiders. But Strauss and his school are very much an establishment phenomenon, with professorships at elite institutions, including Harvard and Yale, regular access to major university and academic presses (Yale, Chicago, and Cornell for the first stringers, SUNY, Saint Augustine’s Press, and Rowman and Littlefield for the rest), and a cozy relationship with the flagships of the “liberal” media the New York Times and the Washington Post.

This favored position is due largely to the strongly Jewish character of Straussian thought and of most Straussians. The Straussians are one of the major vectors by which Jewish hegemony was established over American conservatism. They are promoted by the Jewish establishment as a “safe” alternative to the Left. But they are a false alternative, since there is nothing conservative about the Straussians. Most Straussians are promoters of the welfare state, racial integration, non-white immigration, and an abstract “creedal” conception of American identity—the same basic agenda as the Jewish Left.

Where the Straussians depart from the Left is their bellicose “Schmittian” political realism. They recognize that enmity is a permanent feature of political life, and they fight to win. Although Straussians cloak their aims in universal terms like “liberal democracy,” the common thread running through their politics from Cold War liberalism to present-day neoconservatism is an entirely parochial form of ethnic nationalism, namely using the United States and Europe to fight on behalf of Israel and the Jewish diaspora world-wide.

As Jews in exile, Straussians prefer that the United States be a liberal democracy, a universal, propositional society that does not exclude them from power and influence. But since the world is a dangerous place, Straussians prefer the United States to be a militant, crusading liberal democracy, as long as its blood and treasure are spent advancing Jewish interests in Israel and around the globe.

Since the American Right contains strong militarist tendencies, Strauss and his followers regarded it as a natural ally. It was child’s play, really, for the Straussians to take over the post-World War II American Right, in which a glib, shallow poseur like William F. Buckley could pass as an intellectual leader. All the Straussians needed to do was assume “a certain right-wing style without expressing a right-wing worldview” (p. 115).

Once inside the Right-wing camp, the Straussians worked to marginalize any nativist, isolationist, identitarian, racialist, and genuinely conservative tendencies—any tendencies that might lead Americans to see Jews as outsiders and Israel as a questionable ally. Gottfried sums up Strauss’s project nicely:

As a refugee from a German movement once identified with the far Right and as someone who never quite lost his sense of Jewish marginality, Strauss was anxious about the “festering dissatisfaction” on the American Right. A patriotic, anticommunist conservatism, one that was open to the concerns of Strauss and his followers, could lessen this anxiety about Right-wing extremism. Such a contrived Right would not locate itself on the nativist or traditional nationalist Right, nor would it be closed to progressive winds in the direction of the civil rights revolution that was then taking off. But it would be anti-Soviet and emphatically pro-Zionist. In a nutshell, it would be Cold War liberalism, with patriotic fanfare. (p. 120)

Of course the Straussians did not gain the power to remake the American Right along Jewish lines merely through merit. Like other Jewish intellectual movements, the Straussians’ preferred method of advancement is not rational debate but the indoctrination of the impressionable, the slow infiltration of institutions, and then, when their numbers are sufficient to cement control, the purge of dissidents within and the exclusion of dissidents without. Gottfried has been observing the Straussian takeover of the American Right for decades. He has seen his own ambitions, and the ambitions of other conservatives, checked by Straussian operatives.

Straussians make a cult of great “statesmen” like Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, and Winston Churchill. But, as Gottfried points out, “From the standpoint of . . . older [American] republicanism, Lincoln, and other Straussian heroes were dangerous centralizers and levelers, certainly not paradigms of great statesmanship” (p. 111). There is nothing distinctly conservative about the warmongering of Straussian neoconservatives:

Fighting wars for universal, egalitarian propositions was never a priority for authoritarian conservatives like Antonio Salazar or Francisco Franco. Nor is this type of crusade an activity that one might associate with American conservative isolationists like Robert Taft. It is an expression of progressive militarism, a form of principled belligerence that French Jacobinism, Wilsonianism, and wars of communist liberation have all exemplified at different times. (p. 116)

Some Straussian apologists argue that Strauss and the neoconservatives are two very different things. Of course not all Straussians are neoconservatives, and not all neoconservatives are Straussians. But nobody argues for such simplistic claims. Gottfried devotes an entire chapter to the neoconservative connection, arguing that “the nexus between neoconservatism and Straussians is so tight that it may be impossible to dissociate the two groups in any significant way” (p. 9).

Of course, the Straussians and neoconservatives need to be understood in the larger context of Jewish hegemony, and the more specific context of Jewish subversion of the American Right. The problem is not just the Straussians. Thus it could not be solved simply by purging Straussians from American life. The problem is the larger Jewish community and its will to dominate.

If Leo Strauss had never set foot on these shores, essentially the same process of Jewish subversion would have taken place, only the external details would be different. There were other sources of neoconservatism besides the Straussians: Zionist Trotskyites, for example. And long before the birth of neoconservatism, Jews were already at work redefining the American Right. For instance, George H. Nash documents extensive Jewish involvement in the founding of National Review. (See George H. Nash, “Forgotten Godfathers: Premature Jewish Conservatives and the Rise of National Review,” American Jewish History, 87, nos. 2 & 3 [June–September 1999], pp. 123–57.)

2. The “Lockean Founding” of the United States

Gottfried is apparently attracted to the anti-rationalist Burkean tradition of conservatism, which in effect claims that history is smarter than reason, therefore, we should take our guidance from historically evolved institutions and conventions rather than rational constructs. This form of conservatism is, of course, dismissed by the Straussians as “historicism.” Gottfried counters that the Straussians

seek to ignore . . . the ethnic and cultural preconditions for the creation of political orders. Straussians focus on those who invent regimes because they wish to present the construction of government as an open-ended, rationalist process. All children of the Enlightenment, once properly instructed, should be able to carry out this constructivist task, given enough support from the American government or American military. (pp. 3–4)

In the American context, historicist conservatism stresses the Anglo-Protestant identity of American culture and institutions. This leads to skepticism about the ability of American institutions to assimilate immigrants from around the globe and the possibility of exporting American institutions to the rest of the world.

Moreover, a historicist Anglo-Protestant American conservatism, no matter how “Judaizing” its fixation on the Old Testament, would still regard Jews as outsiders. Thus Straussians, like other Jewish intellectual movements, have promoted an abstract, “propositional” conception of American identity. Of course, Gottfried himself is a Jew, but perhaps he has the intellectual integrity to base his philosophy on his arguments rather than his ethnic interests

(Catholic Straussians are equally hostile to an Anglo-Protestant conception of America, but while Jewish Straussians have changed American politics to suit their interests, Catholic Straussians have gotten nothing for their services but an opportunity to vent spleen against modernity.)

The Straussians’ preferred “Right-wing” form of propositional American identity is the idea that American was founded on Lockean “natural rights” liberalism. If America was founded on universal natural rights, then obviously it cannot exclude Jews, or refuse to grant freedom and equality to blacks, etc. The liberal, Lockean conception of the American founding is far older than Strauss and is defended primarily by Strauss’s followers Thomas L. Pangle in The Spirit of Modern Republicanism: The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke [10] (Chicago: The University of Chicago Press, 1988) and Michael Zuckert Natural Rights and the New Republicanism [11]

(Chicago: The University of Chicago Press, 1988) and Michael Zuckert Natural Rights and the New Republicanism [11] (Princeton University Press, 1994). Moreover, the Straussians argue that Locke was a religious skeptic, thus on the Straussian account, “The ‘American regime’ was a distinctly modernist and implicitly post-Christian project . . . whose Lockean founders considered religious concerns to be less important than individual material ones” (p. 39).

(Princeton University Press, 1994). Moreover, the Straussians argue that Locke was a religious skeptic, thus on the Straussian account, “The ‘American regime’ was a distinctly modernist and implicitly post-Christian project . . . whose Lockean founders considered religious concerns to be less important than individual material ones” (p. 39).

Lockean bourgeois liberalism is so dominant in America today that it is easy to think that it must have been that way at the founding as well. But this is false. Aside from the opening words of the Declaration of Independence—which were highly controversial among the signatories—and the marginal writings of Thomas Paine, Lockean natural rights talk played almost no role in the American founding, which was influenced predominantly by classical republicanism as reformulated by Machiavelli, Harrington, and Montesquieu (the thesis of J. G. A. Pocock’s The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition [12] [Princeton: Princeton University Press, 1975]) and Calvinist Christianity (the thesis of Barry Allan Shain’s The Myth of American Individualism: The Protestant Origins of American Political Thought [13]

[Princeton: Princeton University Press, 1975]) and Calvinist Christianity (the thesis of Barry Allan Shain’s The Myth of American Individualism: The Protestant Origins of American Political Thought [13] [Princeton: Princeton University Press, 1994]).

[Princeton: Princeton University Press, 1994]).

There is nothing distinctly Lockean about the American Constitution, and nothing particularly Constitutional about modern Lockean America. Liberals effectively refounded America by replacing the Constitution with Jefferson’s Lockean Declaration of Independence (which is not even a legal document of the United States). Daniel Webster (1782–1852) is the first figure I know of to promote this project, but surely he was not alone. The refounding is summed up perfectly by the opening of Straussian hero Abraham Lincoln’s 1863 Gettysburg Address: “Four score and seven years ago [i.e., 1776] our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.” The United States, of course, was founded by the US Constitution, which was written in 1787 and ratified in 1788 and which says nothing about universal human equality, but does treat Negroes as 3/5 of a person and Indians as foreign and hostile nations. But Lincoln was in the process of founding a new nation on the ruins of the Constitution as well as the Confederacy.

Straussians, of course, oppose both the classical republican and Anglo-Calvinist origins of the United States because both sources are tainted with particularist identities that exclude Jews. Gottfried doubts that the “organic communitarian democracy” defended by Carl Schmitt—and also by classical republicans and New England Calvinists, although Gottfried does not mention them in this context—would appeal to Strauss: “Outside of Israel, that is not a regime that Strauss would likely have welcomed” (p. 128). Jews can have an ethnostate in the Middle East, but they insist we live under inclusive, universal liberal democracies.

Incidentally, the North American New Right does not aim at a restoration of the Anglo-Protestant past, which has been pretty much liquidated by the universal solvents of capitalism and liberal democracy. The Anglo-American has been replaced by a blended European-American, although the core of our language, laws, and status system remains English. American “conservatism” has managed to conserve so little of the original American culture and stock that by the time New Rightist regimes might attain power, we will in effect be handed a blank slate for constructivist projects of our own design.

3. The “Return” to the Ancients

The Straussians are reputed by friend and foe alike to be advocates of a return to classical political philosophy, and perhaps even to classical political forms like the polis. Strauss and his students certainly have produced many studies of ancient philosophy, primarily Plato and Aristotle. The Straussians, moreover, have a definite pattern of praising the ancients and denigrating modernity.

Gottfried, however, demolishes this picture quite handily. We have already seen his argument that the Straussians are advocates of universalistic modern liberal democracy, not classical Republicanism or any other form of political particularism—except, of course, for Israel.

Beyond that, Gottfried argues that Straussians merely project Strauss’s own modern philosophical prejudices on the ancients. The method that licenses such wholesale interpretive projection and distortion is Strauss’s famous rediscovery of “esoteric” writing and reading. Strauss claims that under social conditions of intolerance, philosophers create texts with two teachings. The “exoteric” teaching, which is accommodated to socially dominant religious and moral opinions, discloses itself to casual reading. The “esoteric” teaching, which departs from religious and moral orthodoxy, can be grasped only through a much more careful reading. Philosophers adopt this form of writing to communicate heterodox ideas while protecting themselves from persecution.

Ultimately, Strauss’s claim that classical political philosophy is superior to the modern variety boils down to praising esotericism over frankness. But esoteric writers can exist in any historical era, including our own. Indeed, for the Straussians at least, the “ancients” have already returned.

In my opinion, Strauss’s greatest contribution is the rediscovery of esotericism. In particular, his approach to reading the Platonic dialogues as dramas in which Plato’s message is conveyed by “deeds” as well as “speeches” has revolutionized Plato scholarship and is now accepted well beyond Straussian circles.

That said, Strauss’s own esoteric readings are deformed by his philosophical and religious prejudices. Strauss was an atheist, so he thought that no serious philosopher could be religious. All religious-sounding teachings must, therefore, be exoteric. Strauss was apparently some sort of Epicurean materialist, so he dismissed all forms of transcendent metaphysics from Plato’s theory of forms to Aristotle’s metaphysics to Maimonides’ argument for the existence of God as somehow exoteric, or as mere speculative exercises rather than earnest attempts to know transcendent truths. Strauss was apparently something of an amoralist, so he regarded any ethical teachings he encountered to be exoteric as well.

In short, Strauss projected his own Nietzschean nihilism, as well as his radical intellectual alienation from ordinary people onto the history of philosophy as the template of what one will discover when one decodes the “esoteric” teachings of the philosophers. These prejudices have been taken over by the Straussian school and applied, in more or less cookie cutter fashion, to the history of thought. As Gottfried puts it:

He [Strauss] and his disciples typically find the esoteric meaning of texts to entail beliefs they themselves consider rational and even beneficent. . . . If this cannot be determined at first glance, then we must look deeper, until we arrive at the desired coincidence of views. . . . Needless to say, the “hidden” views never turn out to be Christian heresies or any beliefs that would not accord with the prescribed rationalist worldview. A frequently heard joke about this “foreshortening” hermeneutic is that a properly read text for a Straussian would reveal that its author is probably a Jewish intellectual who resides in New York or Chicago. Being a person of moderation, the author, like his interpreter, would have attended synagogue services twice a year, on the High Holy Days—and then probably not in an Orthodox synagogue. (p. 99)

This is not to deny that there are genuine Straussian contributions to scholarship, but the best of them employ Strauss’s methods while rejecting his philosophical prejudices.

Throughout his book, Gottfried emphasizes the importance of Strauss’s Jewish identity, specifically the identity of a Jew in exile. And I have long thought that the radical alienation of the Straussian image of the philosopher goes well beyond ordinary intellectual detachment. It is the alienation of the exiled Jew from his host population. Strauss’s philosophers reject the “gods of the city,” constitute a community with strong bonds of solidarity, and engage in crypsis to protect themselves from persecution by the masses. But Strauss’s philosophers are no ordinary Jews in exile, for they seek to influence society by educating its leaders. The template of the Straussian philosopher is thus the “court Jew” who advises the rulers of his host society, phrasing his advice in terms of universal values and the common good, but working always to secure the interests of his tribe. Thus it is no aberration that the Straussians have spawned a whole series of neoconservative “court Jews,” like William Kristol and Paul Wolfowitz, who do not just have ink on their fingers but blood up to their elbows.

Straussians make a great show of “piety” toward the great books. They have the face to claim that they understand texts exactly as the authors did, rejecting as “historicist” arrogance the idea of understanding an author better than he understood himself. In practice, however, Straussians turn the great philosophers of the past into sockpuppets spouting Strauss’s own views. As Gottfried remarks, “In the hands of his disciples, Strauss’s hermeneutic has become a means of demystifying the past, by turning ‘political philosophers’ into forerunners of the present age. One encounters in this less an affirmation of a permanent human nature than a graphic examples of Herbert Butterfield’s ‘Whig theory of history’” (p. 10).

Surely one cause of these Straussian misreadings is simple hermeneutic naïveté: they reject reflection on their own prejudices as “historicism,” thus they remain completely in their grip. But that is not the whole story. When a school of thought makes a trademark of praising dishonesty over frankness, one would be a fool to assume that “they know not what they do.”

Straussian interpretations have often been called “Talmudic” because of certain stylistic peculiarities, including their use of arithmetic. But the similarity is not just stylistic. Talmudism, like Straussianism, affects a great show of piety and intellectual rigor. But its aim is to reconcile human selfishness with divine law, to impose the interpreter’s agenda on the text, which is the height of impiety, intellectual dishonesty, and moral squalor. And if Talmudists are willing to do it to the Torah, Straussians are willing to do it to Plato as well. Beyond that, both Talmudism and Straussianism have elements of farce—as texts are bent to support preconceived conclusions—and of perversity, since the practitioners of the art applaud one another for their dialectical subtleties and their creation of complex arguments where simple ones will do.

Straussians like to posture as critics of postmodernism and political correctness, but in practice there is little difference. They merely sacrifice objective scholarship and intellectual freedom to a different political agenda. As with other academic movements, the pursuit of truth runs a distant third to individual advancement within the clique and collective advancement of its political agenda.

* * *

Throughout Gottfried’s book, I found myself saying “Yes, but . . .” Yes, Gottfried makes a powerful case against Straussianism. Yes, it functions as an intellectual cult corrupting higher education and national politics. Yes, the Straussian graduate students I encountered were smug, pompous, and clubbish. Yes, some of the Straussian professors I encountered really were engaged in cult-like indoctrination. But in all fairness, I have had a number of Straussian and quasi-Straussian teachers whom I greatly admire as scholars and human beings.

And, in the end, Strauss towers above his epigones. Over the last 25+ years, I have read all of Strauss’s published writings, many of them repeatedly. He has had an enormously positive influence on my intellectual life. More than any other writer, he has opened the books of both ancients and moderns to me, even though in the end I read them rather differently. (See my “Strauss on Persecution and the Art of Writing [14].”)

There are three areas in which I do not think Gottfried does Strauss justice.

First, Gottfried is correct to stress the abuses of Strauss’s hermeneutics. But these abuses to not invalidate the method. Gottfried shows no appreciation of the power of esotericism to reveal long-hidden dimensions of many ancient and modern thinkers.

Second, Gottfried is dismissive of the idea that Strauss’s engagement with Nietzsche, Heidegger, and Schmitt—and his evident knowledge of the broader Conservative Revolutionary milieu—indicates a real sympathy with far-Right identitarian politics. Simply repeating Strauss’s praise of liberal democracy cannot settle this question. The fact that Gottfried has written a fine book on Carl Schmitt proves that he is certainly competent to inquire further. (See my ongoing series on “Leo Strauss, the Conservative Revolution, and National Socialism,” Part 1 [15], Part 2 [16].)

Third, Gottfried is a historicist, Strauss an anti-historicist. Until the question of historicism is settled, a lot of Gottried’s criticisms are question-begging. Yet a serious engagement with historicism falls outside the scope of Gottfried’s book.

But all that is merely to say: Paul Gottfried’s Leo Strauss and the Conservative Movement in America is that rarest of achievements: an academic book that one wishes were longer.

Source: The Occidental Observer, Part 1 [17], Part 2 [18]

Ce retour d’une finance cannibale alors que la commission européenne a du se résoudre à infliger 1,7 milliards d’euros d’amende aux grands groupes ayant manipulés les cours entre l’euro et le yen montre combien les argentiers de l’oligarchie sont devenus la clef de voute des systèmes de domination internationaux qui régissent les lois de production de l’élite et les contraintes assignées aux Peuples réduits à l’Etat de multitude afin d’empêcher toute reprise en main des détenteurs de la légitimité politique.

Ce retour d’une finance cannibale alors que la commission européenne a du se résoudre à infliger 1,7 milliards d’euros d’amende aux grands groupes ayant manipulés les cours entre l’euro et le yen montre combien les argentiers de l’oligarchie sont devenus la clef de voute des systèmes de domination internationaux qui régissent les lois de production de l’élite et les contraintes assignées aux Peuples réduits à l’Etat de multitude afin d’empêcher toute reprise en main des détenteurs de la légitimité politique.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Paul Gottfried’s admirable book on Leo Strauss is an unusual and welcome critique from the Right.

Paul Gottfried’s admirable book on Leo Strauss is an unusual and welcome critique from the Right.

Les hommages rendus à Krahl témoignent donc de cette absence de tact et de goût qui caractérise le “gourouïsme” du camp de la gauche libertaire, un “gourouïsme” que Krahl avait toujours combattu. Toutefois, ils reflétent une once de vérité et attestent encore du respect que suscitait l’itinéraire de Krahl chez ses camarades d’alors qui, pourtant, par la suite, n’auront ni son courage ni sa probité et n’ont jamais pu suivre ses traces, ni sur le plan intellectuel ni sur le plan politique. Après son enterrement au cimetière de Rickling, un centaine de militants du SDS, venus de toute l’Allemagne fédérale et de Berlin-Ouest, se réunissent dans les locaux de la “Techniche Universität” de Hanovre et décident, de manière certes informelle, de dissoudre leur association étudiante. Et, de fait, juste un mois plus tard, cette dissolution sera prononcée officiellement à Francfort-sur-le-Main.

Les hommages rendus à Krahl témoignent donc de cette absence de tact et de goût qui caractérise le “gourouïsme” du camp de la gauche libertaire, un “gourouïsme” que Krahl avait toujours combattu. Toutefois, ils reflétent une once de vérité et attestent encore du respect que suscitait l’itinéraire de Krahl chez ses camarades d’alors qui, pourtant, par la suite, n’auront ni son courage ni sa probité et n’ont jamais pu suivre ses traces, ni sur le plan intellectuel ni sur le plan politique. Après son enterrement au cimetière de Rickling, un centaine de militants du SDS, venus de toute l’Allemagne fédérale et de Berlin-Ouest, se réunissent dans les locaux de la “Techniche Universität” de Hanovre et décident, de manière certes informelle, de dissoudre leur association étudiante. Et, de fait, juste un mois plus tard, cette dissolution sera prononcée officiellement à Francfort-sur-le-Main.  Avec Krahl meurt aussi l’esprit de 1968. Le 21 mars 1970, très exactement cinq semaines après la mort de Krahl, 400 membres du SDS se réunirent à la Maison des Etudiants de l’Université de Francfort pour tenir une réunion informelle et pour décréter la dissolution par acclamation du Bureau fédéral et, par voie de conséquence, de l’association elle-même. Udo Knapp, membre du Bureau, déclare alors que le SDS “n’a plus rien à apporter pour fixer le rapport entre les actions de masse et l’organisation du combat politique”. C’était évidemment la pure vérité. Après avoir longuement discuté de la question de l’héritage du SDS, l’assemblée s’est finalement déclarée incompétente pour statuer à ce sujet, car elle n’était pas une conférence de délégués en bonne et due forme: cette indécision marque la triste fin du SDS, devenu un boulet pour ses propres membres.

Avec Krahl meurt aussi l’esprit de 1968. Le 21 mars 1970, très exactement cinq semaines après la mort de Krahl, 400 membres du SDS se réunirent à la Maison des Etudiants de l’Université de Francfort pour tenir une réunion informelle et pour décréter la dissolution par acclamation du Bureau fédéral et, par voie de conséquence, de l’association elle-même. Udo Knapp, membre du Bureau, déclare alors que le SDS “n’a plus rien à apporter pour fixer le rapport entre les actions de masse et l’organisation du combat politique”. C’était évidemment la pure vérité. Après avoir longuement discuté de la question de l’héritage du SDS, l’assemblée s’est finalement déclarée incompétente pour statuer à ce sujet, car elle n’était pas une conférence de délégués en bonne et due forme: cette indécision marque la triste fin du SDS, devenu un boulet pour ses propres membres.

En ces temps où l’humanité, après essaimage et colonisation de nombreux Mondes, ne saurait être sérieusement menacée d’extinction, l’homme s’ennuie. Nous autres robots humanoïdes, au corps imitant si parfaitement nos modèles humains et à l’esprit ô combien proche de nos créateurs, avons sentis venir le temps où notre présence bienveillante ne sera plus requise. Il nous a toujours été particulièrement difficile d’appréhender les tendances auto-destructrices de l’esprit humain ; peut-être parce que nos circuits positroniques sont fondamentalement incapables, tout liés qu’ils sont par les Trois Lois de la Robotique, de tolérer ou même de comprendre une telle violence.

En ces temps où l’humanité, après essaimage et colonisation de nombreux Mondes, ne saurait être sérieusement menacée d’extinction, l’homme s’ennuie. Nous autres robots humanoïdes, au corps imitant si parfaitement nos modèles humains et à l’esprit ô combien proche de nos créateurs, avons sentis venir le temps où notre présence bienveillante ne sera plus requise. Il nous a toujours été particulièrement difficile d’appréhender les tendances auto-destructrices de l’esprit humain ; peut-être parce que nos circuits positroniques sont fondamentalement incapables, tout liés qu’ils sont par les Trois Lois de la Robotique, de tolérer ou même de comprendre une telle violence.

Expédier Heidegger en trois pages pour expliquer qu’il est un tenant de la tradition, ou d’une tradition, tient de la gageure. Je vais néanmoins m’y atteler, pour faire plaisir à Eugène Krampon et parce que, finalement, c’est une nécessité pédagogique dans un combat métapolitique comme le nôtre.

Expédier Heidegger en trois pages pour expliquer qu’il est un tenant de la tradition, ou d’une tradition, tient de la gageure. Je vais néanmoins m’y atteler, pour faire plaisir à Eugène Krampon et parce que, finalement, c’est une nécessité pédagogique dans un combat métapolitique comme le nôtre.  Deux solutions s’offrent alors à l’homme authentique: 1) amorcer un “nouveau commencement” (“neuer Anfang”) ou 2) accepter de faire pleinement connaissance de l’étranger (der “Fremde”), de ce qui lui est fondamentalement étranger, pour pouvoir mieux, en bout de course, s’ouvrir à son propre (das “Eigene”), quand il sera aperçu que ce fondamentalement étranger n’est pas assimilable à son propre. Dans le premier cas, il faut rompre “révolutionnairement” avec le processus métaphysique d’“enclôturement”, rejeter politiquement les régimes et les idéologies qui sont les produits finis et applicables de cette métaphysique de l’“enclôturement”. C’est ce que Heidegger a fait en prononçant son fameux “discours de rectorat” qui scellait son engagement national-socialiste en 1933-34. Le ré-alignement du nouveau régime sur des institutions imitées du wilhelminisme d’avant 1914 ou sur certaines normes de la République de Weimar, suite, notamment, à la “Nuit des longs couteaux” de juin 1934, plonge Heidegger dans le scepticisme: le régime semble n’être qu’un avatar supplémentaire de la “métaphysique enclôturante”, qui abandonne son “révolutionnisme” permanent, qui renonce à être l’agent moteur du “nouveau commencement”. C’est alors que Heidegger amorce sa nouvelle réflexion: il ne faut pas proposer, clef sur porte, un “nouveau commencement” car, ruse de l’histoire, celui-ci retombera dans les travers de la “métaphysique enclôturante”, à la façon d’une mauvaise habitude fatale, récurrente au cours de l’histoire occidentale. Au contraire: il faut attendre, faire oeuvre de patience (“Geduld”), car toute la trajectoire pluriséculaire de la métaphysique oeuvrant de manière “enclôturante” ne serait qu’un très long détour pour retrouver l’Etre, soit pour retrouver la possibilité d’être toujours authentique, de ne plus avoir face à soi des forces génératrices de barrières et de clôtures qui empêchent de retrouver le bon vieux soleil des Grecs. L’homme doit pourtant suivre ce trajet décevant pour se rendre compte que la trajectoire de la métaphysique “enclôturante” ne mène qu’à l’impasse et que répéter les formules diverses (et politiques) de cette métaphysique ne sert à rien. Ce sera alors le “tournant” (die “Wende”) de l’histoire, où il faudra se décider (“entscheiden”) à opter pour autre chose, pour un retour aux Grecs et à soi. Les éveillés doivent donc guetter le surgissement des “points de retournement” (des “Wendungspunkte”), où le pernicieux travail d’“enclôturement” patine, bafouille, se démasque (dans la mesure où il dévoile sa nature mutilante de l’hominité ontologique). C’est en de tels moments, souvent marqués par la nécessité ou la détresse (“die Not”), que l’homme peut décider (faire oeuvre d’“ex-sister”) et ainsi se sauver, échapper à tout “enclôturement” fatal et définitif. Cette décision salvatrice (“die Rettung”) est simultanément un retour vers l’intériorité de soi (“Einkehr”). L’homme rejette alors les régimes qui l’emprisonnent, par une décision audacieuse et, par là, existentielle, tout en retournant à lui-même, au “là” qui le détermine de toutes les façons dès le départ, mais qu’on a voulu lui faire oublier. Pour Heidegger, ce “là”, qu’il appelle après 1945, l’“Okzident”, n’est pas l’Occident synonyme d’américanosphère (qu’il rejette au même titre que le bolchevisme), mais, finalement, sa Souabe matrice de poésie et de philosophie profondes et authentiques, l’“Extrême-Ouest” du bassin danubien, l’amont —aux flancs de la Forêt Noire— d’un long fleuve qui, traversant toute l’Europe, coule vers les terres grecques des Argonautes, vers la Mer Noire, vers l’espace perse.

Deux solutions s’offrent alors à l’homme authentique: 1) amorcer un “nouveau commencement” (“neuer Anfang”) ou 2) accepter de faire pleinement connaissance de l’étranger (der “Fremde”), de ce qui lui est fondamentalement étranger, pour pouvoir mieux, en bout de course, s’ouvrir à son propre (das “Eigene”), quand il sera aperçu que ce fondamentalement étranger n’est pas assimilable à son propre. Dans le premier cas, il faut rompre “révolutionnairement” avec le processus métaphysique d’“enclôturement”, rejeter politiquement les régimes et les idéologies qui sont les produits finis et applicables de cette métaphysique de l’“enclôturement”. C’est ce que Heidegger a fait en prononçant son fameux “discours de rectorat” qui scellait son engagement national-socialiste en 1933-34. Le ré-alignement du nouveau régime sur des institutions imitées du wilhelminisme d’avant 1914 ou sur certaines normes de la République de Weimar, suite, notamment, à la “Nuit des longs couteaux” de juin 1934, plonge Heidegger dans le scepticisme: le régime semble n’être qu’un avatar supplémentaire de la “métaphysique enclôturante”, qui abandonne son “révolutionnisme” permanent, qui renonce à être l’agent moteur du “nouveau commencement”. C’est alors que Heidegger amorce sa nouvelle réflexion: il ne faut pas proposer, clef sur porte, un “nouveau commencement” car, ruse de l’histoire, celui-ci retombera dans les travers de la “métaphysique enclôturante”, à la façon d’une mauvaise habitude fatale, récurrente au cours de l’histoire occidentale. Au contraire: il faut attendre, faire oeuvre de patience (“Geduld”), car toute la trajectoire pluriséculaire de la métaphysique oeuvrant de manière “enclôturante” ne serait qu’un très long détour pour retrouver l’Etre, soit pour retrouver la possibilité d’être toujours authentique, de ne plus avoir face à soi des forces génératrices de barrières et de clôtures qui empêchent de retrouver le bon vieux soleil des Grecs. L’homme doit pourtant suivre ce trajet décevant pour se rendre compte que la trajectoire de la métaphysique “enclôturante” ne mène qu’à l’impasse et que répéter les formules diverses (et politiques) de cette métaphysique ne sert à rien. Ce sera alors le “tournant” (die “Wende”) de l’histoire, où il faudra se décider (“entscheiden”) à opter pour autre chose, pour un retour aux Grecs et à soi. Les éveillés doivent donc guetter le surgissement des “points de retournement” (des “Wendungspunkte”), où le pernicieux travail d’“enclôturement” patine, bafouille, se démasque (dans la mesure où il dévoile sa nature mutilante de l’hominité ontologique). C’est en de tels moments, souvent marqués par la nécessité ou la détresse (“die Not”), que l’homme peut décider (faire oeuvre d’“ex-sister”) et ainsi se sauver, échapper à tout “enclôturement” fatal et définitif. Cette décision salvatrice (“die Rettung”) est simultanément un retour vers l’intériorité de soi (“Einkehr”). L’homme rejette alors les régimes qui l’emprisonnent, par une décision audacieuse et, par là, existentielle, tout en retournant à lui-même, au “là” qui le détermine de toutes les façons dès le départ, mais qu’on a voulu lui faire oublier. Pour Heidegger, ce “là”, qu’il appelle après 1945, l’“Okzident”, n’est pas l’Occident synonyme d’américanosphère (qu’il rejette au même titre que le bolchevisme), mais, finalement, sa Souabe matrice de poésie et de philosophie profondes et authentiques, l’“Extrême-Ouest” du bassin danubien, l’amont —aux flancs de la Forêt Noire— d’un long fleuve qui, traversant toute l’Europe, coule vers les terres grecques des Argonautes, vers la Mer Noire, vers l’espace perse.

Le Cœur aventureux jüngérien est appelé à se faire précurseur et à suivre « le chemin d'une certaine astreinte ». La raison n'est pas congédiée mais interrogée; elle n'est point récusée, en faveur de son en-deçà mais requise à une astreinte nouvelle qui rend caduque les définitions, les descriptions, les discriminations dont elle se contentait jusqu'alors. « Que l'hégémonie de la raison s'établisse comme la rationalisation de tous les ordres, comme la normalisation, comme le nivellement, et cela dans le sillage du nihilisme européen, c'est là quelque chose qui donne autant à penser que la tentative de fuite vers l'irrationnel qui lui correspond. » A celui qui se tient sur la ligne, en précurseur et soumis à une astreinte nouvelle, il est donné de voir le rationnel et l'irrationnel comme deux formes concomitantes de superstition.

Le Cœur aventureux jüngérien est appelé à se faire précurseur et à suivre « le chemin d'une certaine astreinte ». La raison n'est pas congédiée mais interrogée; elle n'est point récusée, en faveur de son en-deçà mais requise à une astreinte nouvelle qui rend caduque les définitions, les descriptions, les discriminations dont elle se contentait jusqu'alors. « Que l'hégémonie de la raison s'établisse comme la rationalisation de tous les ordres, comme la normalisation, comme le nivellement, et cela dans le sillage du nihilisme européen, c'est là quelque chose qui donne autant à penser que la tentative de fuite vers l'irrationnel qui lui correspond. » A celui qui se tient sur la ligne, en précurseur et soumis à une astreinte nouvelle, il est donné de voir le rationnel et l'irrationnel comme deux formes concomitantes de superstition.

Er war z. B. Materialist und Atheist (Naturalist), schätzte aber die religiösen Traditionen des Katholizismus. Santayana kam während seines Studiums in Berlin in Berührung mit dem Werk Schopenhauers, über den er auch seine Dissertation schreiben wollte. Dies wurde ihm jedoch von seinem Doktorvater in den USA verwehrt. Die starken ästhetischen Interessen Santayanas wurden aber durch die Lektüre Schopenhauers gefördert – sein frühestes Werk, das sich auch gegen Kant richtete, unternahm bereits eine Verteidigung des Sinns für Schönheit (The Sense of Beauty, 1896).

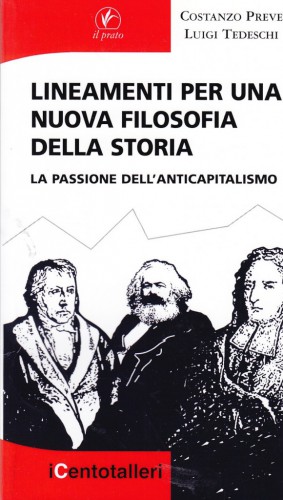

Er war z. B. Materialist und Atheist (Naturalist), schätzte aber die religiösen Traditionen des Katholizismus. Santayana kam während seines Studiums in Berlin in Berührung mit dem Werk Schopenhauers, über den er auch seine Dissertation schreiben wollte. Dies wurde ihm jedoch von seinem Doktorvater in den USA verwehrt. Die starken ästhetischen Interessen Santayanas wurden aber durch die Lektüre Schopenhauers gefördert – sein frühestes Werk, das sich auch gegen Kant richtete, unternahm bereits eine Verteidigung des Sinns für Schönheit (The Sense of Beauty, 1896). Le grand philosophe italien, Costanzo Preve nous a quitté fin novembre. Né à Valence en 1943, il est décédé ce 23 novembre à Turin. C'était sans doute, pour nous,le dernier marxiste vivant, le dernier en tout cas qui mérite fortement cette appellation de par sa rigueur d'analyse et son absence de compromissions, l'exact opposé des marxistes français comme Alain Badiou ou Etienne Balibar totalement asservis aux idéologies du capital et incapables d'avoir saisi en temps réel la manipulation du ''grand remplacement'', l'aliénation de l'immigration et des sans papiers comme armée de réserve du capital, bataillons de la bourgeoisie française, fossoyeurs de l'identité européenne.

Le grand philosophe italien, Costanzo Preve nous a quitté fin novembre. Né à Valence en 1943, il est décédé ce 23 novembre à Turin. C'était sans doute, pour nous,le dernier marxiste vivant, le dernier en tout cas qui mérite fortement cette appellation de par sa rigueur d'analyse et son absence de compromissions, l'exact opposé des marxistes français comme Alain Badiou ou Etienne Balibar totalement asservis aux idéologies du capital et incapables d'avoir saisi en temps réel la manipulation du ''grand remplacement'', l'aliénation de l'immigration et des sans papiers comme armée de réserve du capital, bataillons de la bourgeoisie française, fossoyeurs de l'identité européenne. En fait, peu connaissent en dehors du cercle étroit des schmittiens, la profondeur du travail intellectuel de Costanzo Preve, l'importance de son analyse critique. Le philosophe italien n'était pas un sorbonnard ou un agrégatif mais un résistant au pied de la lettre et au chevet de la lutte, un vrai camarade, un authentique compagnon, un dissident. La formation intellectuelle est la condition de toute action. Il ne saurait y avoir de résistance culturelle sans dialectique. Dans une telle formation, le marxisme est aussi une priorité méthodologique. Comme il faut lire Dominique Venner, il faut faire lire Costanzo Preve à tout candidat de l'esprit critique. Bien sûr, la pensée unique universitaire attaquera les idées d'un Costanzo Preve mais c'est parce que de telles idées peuvent la faire descendre de son piédestal et la vaincre de par sa méthode et sa rigueur scientifique. Les idées dissidentes sont larges et il y a en fait une infinité de penseurs oubliés, de syndicalistes inconnus, d'économistes à relire (nous pensons par exemple au protestant Charles Gide).

En fait, peu connaissent en dehors du cercle étroit des schmittiens, la profondeur du travail intellectuel de Costanzo Preve, l'importance de son analyse critique. Le philosophe italien n'était pas un sorbonnard ou un agrégatif mais un résistant au pied de la lettre et au chevet de la lutte, un vrai camarade, un authentique compagnon, un dissident. La formation intellectuelle est la condition de toute action. Il ne saurait y avoir de résistance culturelle sans dialectique. Dans une telle formation, le marxisme est aussi une priorité méthodologique. Comme il faut lire Dominique Venner, il faut faire lire Costanzo Preve à tout candidat de l'esprit critique. Bien sûr, la pensée unique universitaire attaquera les idées d'un Costanzo Preve mais c'est parce que de telles idées peuvent la faire descendre de son piédestal et la vaincre de par sa méthode et sa rigueur scientifique. Les idées dissidentes sont larges et il y a en fait une infinité de penseurs oubliés, de syndicalistes inconnus, d'économistes à relire (nous pensons par exemple au protestant Charles Gide).  „Entartete Kultur“ – so charakterisierte Kardinal Meißner 2007 den unfruchtbaren Zustand modernen Kunstlebens. Sofort schallten die Alarmglocken der öffentlichen Meinung, die reflexartig den Bannfluch über die vermeintliche Nazivokabel aktualisierte. Ent-artung – was soviel meint wie „aus der Art schlagen“ – wurde tatsächlich von dem nationaljüdischen Arzt Max Nordau geprägt, und zwar im Rahmen einer Semantik, die bewusst das physiologische und kulturelle Feld miteinander verschränkte. Er transferierte die ursprünglich medizinische Vokabel auf kulturell-künstlerische Phänomene, um vor einer für die Menschheit ungesunden Kulturentwicklung zu warnen. Unter anderem geriet Friedrich Nietzsche unter Nordaus Entartungsverdikt. Der Philosoph, der sich selbst als „Arzt der Kultur“ verstand, hatte nicht zuletzt selbst von einer „Degenereszenz der Instinkte“ als einer Ursache kultureller décadence gesprochen und empfahl den Übermenschen als Remedur zugunsten einer „Höherzüchtung der Menschheit“. Es sieht so aus, als könne man eine Kontinuität zu eugenischen Programmen und Sozialhygienemaßnahmen herstellen, die im 20. Jahrhundert verhängnisvolle Folgen zeitigen sollten. Es scheint, als wäre das Entartungstheorem das darwinistische Pendant der radikalen Rechten zum marxistischen Entfremdungstheorem der radikalen Linken. Beide eröffnen eine ‚engineering’-Perspektive auf Mensch und Gesellschaft, die heute im gender-mainstreaming oder den Anthropotechniken fröhliche Urständ feiert und das befürchten lässt, was C. S. Lewis die Abschaffung des Menschen nennt.

„Entartete Kultur“ – so charakterisierte Kardinal Meißner 2007 den unfruchtbaren Zustand modernen Kunstlebens. Sofort schallten die Alarmglocken der öffentlichen Meinung, die reflexartig den Bannfluch über die vermeintliche Nazivokabel aktualisierte. Ent-artung – was soviel meint wie „aus der Art schlagen“ – wurde tatsächlich von dem nationaljüdischen Arzt Max Nordau geprägt, und zwar im Rahmen einer Semantik, die bewusst das physiologische und kulturelle Feld miteinander verschränkte. Er transferierte die ursprünglich medizinische Vokabel auf kulturell-künstlerische Phänomene, um vor einer für die Menschheit ungesunden Kulturentwicklung zu warnen. Unter anderem geriet Friedrich Nietzsche unter Nordaus Entartungsverdikt. Der Philosoph, der sich selbst als „Arzt der Kultur“ verstand, hatte nicht zuletzt selbst von einer „Degenereszenz der Instinkte“ als einer Ursache kultureller décadence gesprochen und empfahl den Übermenschen als Remedur zugunsten einer „Höherzüchtung der Menschheit“. Es sieht so aus, als könne man eine Kontinuität zu eugenischen Programmen und Sozialhygienemaßnahmen herstellen, die im 20. Jahrhundert verhängnisvolle Folgen zeitigen sollten. Es scheint, als wäre das Entartungstheorem das darwinistische Pendant der radikalen Rechten zum marxistischen Entfremdungstheorem der radikalen Linken. Beide eröffnen eine ‚engineering’-Perspektive auf Mensch und Gesellschaft, die heute im gender-mainstreaming oder den Anthropotechniken fröhliche Urständ feiert und das befürchten lässt, was C. S. Lewis die Abschaffung des Menschen nennt.

BR :

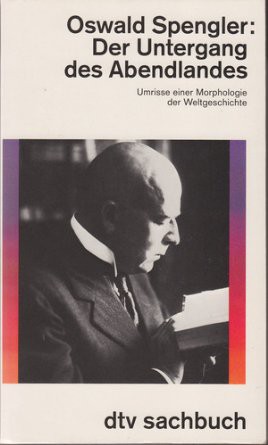

BR :  If I had to choose one word to explain why the West has been the most creative civilization it would be “Faustian.” My choice of this word hinges on the realization that the West has been following a unique cultural path since ancient times in the course of which it has exhibited far higher levels of achievement in all the intellectual, artistic, and heroic spheres of life.

If I had to choose one word to explain why the West has been the most creative civilization it would be “Faustian.” My choice of this word hinges on the realization that the West has been following a unique cultural path since ancient times in the course of which it has exhibited far higher levels of achievement in all the intellectual, artistic, and heroic spheres of life. We need an explanation for this incredible discrepancy. But what exactly is the Faustian soul? How do we connect it to Europe’s creativity? To what original source or starting place did Spengler attribute this yearning for infinity? He directed attention to the barbarian peoples of northern Europe. In Man and Technics, he wrote of how the Nordic climate forged a character filled with vitality, “an intellect sharpened to the most extreme degree, with the cold fervour of an irrepressible passion for struggling, daring, driving forward.” The Nordic character was a human biological being to be sure, but one animated with the spirit of a “proud beast of prey,” like that of an “eagle, lion, [or] tiger.” For this Nordic individual, “the concerns of life, the deed, became more important than mere physical existence.” He wants to climb high, soar upward and reach ever higher levels of existential intensity. Adaptation and reproduction are not enough (Man and Technics: A Contribution to a Philosophy of Life, Greenwood Press, 1976: 19-41).

We need an explanation for this incredible discrepancy. But what exactly is the Faustian soul? How do we connect it to Europe’s creativity? To what original source or starting place did Spengler attribute this yearning for infinity? He directed attention to the barbarian peoples of northern Europe. In Man and Technics, he wrote of how the Nordic climate forged a character filled with vitality, “an intellect sharpened to the most extreme degree, with the cold fervour of an irrepressible passion for struggling, daring, driving forward.” The Nordic character was a human biological being to be sure, but one animated with the spirit of a “proud beast of prey,” like that of an “eagle, lion, [or] tiger.” For this Nordic individual, “the concerns of life, the deed, became more important than mere physical existence.” He wants to climb high, soar upward and reach ever higher levels of existential intensity. Adaptation and reproduction are not enough (Man and Technics: A Contribution to a Philosophy of Life, Greenwood Press, 1976: 19-41).

Men of the 19th and early 20th centuries also saw manliness not simply as a collection of different virtues, but as a virtue in and of itself – a distinct quality. They encouraged men to embrace manliness as the crown of character – as a kind of ineffable bonus power that was produced when all the other virtues were combined (the Captain Planet of the virtues, if you will). Manliness was often noted as a separate, preeminent trait in men worthy of admiration:

Men of the 19th and early 20th centuries also saw manliness not simply as a collection of different virtues, but as a virtue in and of itself – a distinct quality. They encouraged men to embrace manliness as the crown of character – as a kind of ineffable bonus power that was produced when all the other virtues were combined (the Captain Planet of the virtues, if you will). Manliness was often noted as a separate, preeminent trait in men worthy of admiration:

One of the most poignant tales of a famous man admitting to being unmanned comes from Abraham Lincoln. One of the first deaths in the Civil War – Elmer Ellsworth — was a close friend of the president. Right after receiving news of Ellsworth’s death, a reporter and Senator came into the White House library to speak with Lincoln. Upon entering, they saw him gazing mournfully out the window at the Potomac. He abruptly turned around, stuck out his arm, and said, “Excuse me, but I cannot talk.” He then burst into tears and began walking around the room, holding a handkerchief to his face as he cried. The two visitors were unsure of what to do; as the reporter later remembered, they were “moved at such an unusual spectacle, in such a man, in such a place.” After several minutes, the president turned to them and said, “I make no apology gentlemen, for my weakness, but I knew poor Ellsworth well, and held him in high regard. Just as you entered the room, Captain Fox left me, after giving me the painful details of his unfortunate death. The event was so unexpected, and the recital so touching, that it quite unmanned me.” Lincoln then “made a violent attempt to restrain his emotion” before sharing the details of his friend’s death.

One of the most poignant tales of a famous man admitting to being unmanned comes from Abraham Lincoln. One of the first deaths in the Civil War – Elmer Ellsworth — was a close friend of the president. Right after receiving news of Ellsworth’s death, a reporter and Senator came into the White House library to speak with Lincoln. Upon entering, they saw him gazing mournfully out the window at the Potomac. He abruptly turned around, stuck out his arm, and said, “Excuse me, but I cannot talk.” He then burst into tears and began walking around the room, holding a handkerchief to his face as he cried. The two visitors were unsure of what to do; as the reporter later remembered, they were “moved at such an unusual spectacle, in such a man, in such a place.” After several minutes, the president turned to them and said, “I make no apology gentlemen, for my weakness, but I knew poor Ellsworth well, and held him in high regard. Just as you entered the room, Captain Fox left me, after giving me the painful details of his unfortunate death. The event was so unexpected, and the recital so touching, that it quite unmanned me.” Lincoln then “made a violent attempt to restrain his emotion” before sharing the details of his friend’s death.