Dans un article récent, Paul Craig Roberts a examiné la violence déchaînée sur le monde par la succession des récentes administrations présidentielles aux États-Unis. La plupart de ces actes étaient en partie ou entièrement illégaux en vertu du droit international, et tous, sans exception, ont été effectués avec de fausses justifications. Roberts conclut que « Washington est une collection d’imbéciles, de gens stupides en restant poli ». Pourtant, lui-même semble stupéfait : « Quelle est la raison de tous ces morts et de ces destructions et des flots de réfugiés vers l’Ouest issue des violences occidentales ? Nous ne savons pas ». La seule raison qu’il trouve est que « … la violence est ce que l’Amérique est. Il n’y a rien d’autre à dire. La violence est le cœur de l’Amérique ».

Indubitablement, il y a beaucoup de vérité là dedans. Mais ce qui manque dans son analyse, c’est la profondeur explicative et la capacité prédictive : quels sont les mécanismes sous-jacents qui rendent cette violence inévitable et qu’est-ce qui a récemment exacerbé cette tendance à la violence gratuite, conduisant Trump à risquer une éventuelle confrontation suicidaire avec des forces armées et fortifiées, et peut-être avec la Corée du Nord, un État potentiellement nucléaire ? Le soupçon de la stupidité est vraiment tentant, mais même si des gens très intelligents ont souvent du mal à suivre la pensée d’autres personnes très intelligentes, une personne stupide se lit plus ou moins à livre ouvert. Si l’esprit de ruche de Washington est en effet tout à fait stupide, toute personne intelligente et expérimentée, comme Roberts, devrait pouvoir prédire toutes ses ampoules aux pieds, ses coups de râteau sur le front et ceux qui en tombent sur les fesses. Et pourtant, dit-il, « Nous ne savons pas ».

De toute évidence, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se cache sous la surface trompeusement idiote du New York Times / Washington Post / CNN les « fausses nouvelles », au-delà des tweets présidentiels exaspérés et sans rapport avec les conférences de presse idiotes de la Maison Blanche. Il doit y avoir une force cachée qui mène les embardées de l’Amérique vers une violente défaite auto-infligée. Non, ce ne sont pas les «pirates » ou les « trolls » de Poutine. Nous pourrions perdre beaucoup de temps en vain à chercher un acteur secret et rationnellement intéressé, que ce soit « le marais », « l’État profond », Wall Street, le complexe militaro-industriel ou une cabale de banquiers mondialistes. Pour tous ceux-ci, la hausse de la violence et l’instabilité est minime (rappelez-vous, le gouvernement des États-Unis a un trou de 20 000 milliards de dollars, des pensions malheureusement sous-financées, une infrastructure en mauvais état, un système Obamacare si truqué qu’il va être soufflé, une croissance économique morte, etc). D’autre part, l’inconvénient d’une défaite militaire humiliante est énorme, et peut-être fatale pour tous ceux qui dépendent et bénéficient du statu quo. Gardons à l’esprit que l’armée américaine est la plus chère au monde, mais aussi l’une des plus impuissantes. Cela fait 15 ans et elle n’a toujours pas réussi à pacifier l’Afghanistan. Les seuls « faits sur le terrain » sont sa fiabilité pour créer des catastrophes humanitaires. Et maintenant, ce tas de jonques militaires obsolètes commandées par des incompétents choyés est en train de faire route vers la Corée du Nord… Essayez même de chercher une explication rationnelle.

Partie privée

Mon explication repose sur l’introduction d’une certaine entité non physique qui est à la fois nécessaire et suffisante : balancez votre rasoir d’Occam que vous aimez tant ou vous ne pourrez pas éclaircir la situation. Pour le besoin de cette discussion, supposons que les affaires humaines soient largement contrôlées par des entités appelées égrégores. Ce sont des entités psychiques autonomes constituées de pensées combinées et harmonisées d’un groupe de personnes. Les entités égrégoriques peuvent parfois être conçues comme des dieux ou des démons ou des cultes de la personnalité. Elles peuvent être des entités immensément puissantes, même si elles sont imaginaires, car elles concentrent le pouvoir exprimé par des pensées, par des discours et les comportements d’un très grand groupe. Les égrégores sont omniprésents dans les centres de pouvoir politique : « Car tous les dieux des nations sont des démons… » (Psaumes 96: 5).

Les égrégores ont un souhait ou une entremise qui peuvent être très différents selon les groupes qu’ils contrôlent. En l’absence d’égrégore, les gens ont généralement tendance à se détendre, pour ainsi dire, mais au service des égrégores, ils sont forcés de lutter et peuvent réaliser de grandes choses comme de voyager vers la lune et de construire des pyramides. Les égrégores exercent le contrôle sur les groupes grâce au mécanisme de la falsification des préférences : les gens pensent certaines pensées par eux-mêmes, mais le plus souvent, ils refusent d’exprimer ces pensées en public de peur d’affecter négativement leur condition physique inclusive au sein du groupe. Si, en disant la vérité sur leurs préférences, ils courent le risque d’être licenciés, de se voir refuser d’avoir accès aux ressources, d’être évités, sanctionnés, emprisonnés ou assassinés, ils réfléchiront à deux fois sur ce sujet et vont respecter les mensonges répétés publiquement. S’ils bénéficient du statu quo, ils craignent aussi le changement et refusent de s’opposer même lorsque les exigences de l’égrégore deviennent désagréables pour eux. Lorsque les gens falsifient leurs préférences, ils ont tendance à rechercher des moyens pour justifier cette falsification afin d’éviter une dissonance cognitive, et alors la préférence falsifiée prend la place de leur véritable préférence. L’ambition conduit les grimpeurs sociaux à falsifier leurs préférences car ils considèrent cette malhonnêteté comme un moyen d’atteindre leur fin. Les gens humbles falsifient leurs préférences en répétant ce que les autres disent et font comme on leur dit.

Les égrégores peuvent être assez puissants, mais leur dépendance au mécanisme de la falsification des préférences, volontaire par essence, les rend aussi assez fragiles. Une seule vérité peut subvertir par inadvertance tout le système de falsification des préférences, incitant tout un groupe de personnes à se prendre publiquement la tête et à se demander « Qu’est-ce que nous pensons ? » Certaines personnes, surtout les enfants, ne sont tout simplement pas capables de détecter la présence d’un égrégore et de falsifier leurs préférences en fonction de ses exigences. Leurs éclats de vérité sont souvent rejetés avec un « Mais ce ne sont que des enfants ! », bien que parfois – lorsque l’égrégore se révèle particulièrement vulnérable – ils touchent un nerf et provoquent leur soudaine apparition. L’exemple paradigmatique de ceci est servi dans la récit de Hans Christian Andersen, Les nouveaux habits de l’Empereur. Voici l’intégralité de l’intrigue, copiée depuis Wikipedia :

Un vaillant empereur qui ne se soucie que de porter et d’afficher des vêtements embauche deux tisserands qui lui promettent le plus beau et le meilleur vêtement d’un tissu invisible à quiconque soit inapte à sa position ou « désespérément stupide ». Les ministres de l’empereur ne peuvent pas voir les vêtements eux-mêmes, mais prétendent qu’ils le peuvent, par peur de paraître incapables dans leurs positions, et l’empereur fait de même. Enfin, les tisserands déclarent que le costume est terminé, ils miment le vêtir, et l’Empereur marche en procession devant ses sujets. Les gens de la ville jouent aussi le jeu, ne voulant pas paraître impropres à leurs positions ou stupides. Mais un enfant dans la foule, trop jeune pour comprendre la nécessité de faire comme ceci, déclare que l’Empereur ne porte rien du tout, et le cri est repris par d’autres. L’empereur suspecte que cette assertion est vraie mais continue la procession.

Andersen s’arrête de décrire le résultat inévitable de la situation. Les vêtements font un homme, un empereur en particulier, et un empereur nu n’est plus un empereur. Le halo égrégorique au-dessus de la tête de l’empereur nu disparaît rapidement, et l’empereur devient simplement un homme important mais nu se promenant dans la rue. Quand un égrégore attaché à une figure aussi importante disparaît, ce qui se passe souvent est une révolution. La falsification de préférence se renverse brusquement : ceux qui sont encore pro-empereur révisent rapidement leur pensée et deviennent anti-empereurs. Et quand la réaction ou la contre-révolution vient, elle se retourne à nouveau. Après quelques allers et retours, la population devient complètement cynique et commence à refuser de se livrer à une falsification de préférence. Mais ce n’est guère la fin des égrégores, parce que les gens trouvent qu’ils sont déterminés par des égrégores plus petits et plus nantis – attachés à des voyous, des chefs de guerre et des bandes criminelles – qui assurent leur contrôle par une technique de rechange : des actes de violence barbare et indescriptible. Dans un effort pour éviter une mort certaine, les gens recommencent encore à falsifier leurs préférences, et le cycle se répète.

Les entités égrégoriques ne doivent pas nécessairement s’attacher à des personnes très importantes telles que des empereurs ou des personnes très violentes, comme les seigneurs de la guerre. Un bon exemple d’un égrégore plus humble est exposé dans l’intrigue fréquemment remise au goût du jour de « la fille d’un capitaine ». Un certain capitaine de bateau, préoccupé que sa fille puisse finir vieille fille, tente de la socialiser en l’amenant à bord pour un voyage sur l’océan. Certains membres de l’équipage, manquant désespérément de compagnie féminine, tombent instantanément sous son charme et commencent à faire la cour à cette pauvre fille, en lui offrant des fleurs et des chocolats. Pour justifier leur engouement, ils décrivent de manière compulsive les charmes imaginaires de la jeune fille tout en prenant leur quart (l’activité principale à bord des bateaux, immensément ennuyeuse). Les membres de l’équipage non épris de la jeune fille ont alors le choix : ils peuvent soit rester neutres – et se demander s’ils ne sont pas homosexuels – ou ils peuvent falsifier leur préférence et rejoindre le chœur des amoureux. Pour éviter la dissonance cognitive, même ceux qui n’étaient pas amoureux le deviennent peu à peu et comme ils le font, un halo égrégorique s’allume au-dessus de la tête de la jeune fille. En temps voulu, presque tout l’équipage se masturbe vigoureusement tout en imaginant les charmes de la jeune fille. Mais alors l’intendant découvre la fille dans un casier de rangement ayant des relations sexuelles avec un jeune garçon de cabine, dont la conquête est basée sur une seule chose : son manque d’imagination. Il ne pouvait tout simplement pas percevoir le halo égrégorique au-dessus de sa tête. En conséquence, il n’a pas agi comme un imbécile infatué tout autour d’elle. Échauffée par toute cette attention, elle devait choisir quelqu’un et, par défaut, elle l’a choisi. Dès que la nouvelle de la découverte du steward s’est échappée, l’égrégore s’est dissipé sans laisser aucune trace, et l’équipage est retourné regarder du porno sur ses tablettes et ses ordinateurs portables.

En grande partie en raison de la façon dont les cerveaux humains sont câblés (j’aime me référer à cet arrangement comme d’un MonkeyBrain 2.0), les égrégores doivent posséder certains attributs. L’un d’entre eux est un symbole reconnaissable, qu’il s’agisse de la croix, du croissant ou d’un rongeur de bande dessinée. Une autre est une certaine iconographie fixe, comme les vêtements de l’empereur (qui ne peuvent pas être invisibles). Une autre est une idéologie ou un système de croyance. Un autre encore est un ensemble obligatoire de rituels d’habilitation. Gardant cela à l’esprit, examinons l’égrégore en question : l’égrégore du président des États-Unis d’Amérique. Parmi les symboles, il y a le sceau présidentiel et le drapeau, mais le symbole réellement symbolisé d’une manière égrégorique est, bien évidemment, la Maison Blanche. Déplacez la résidence présidentielle, et l’égrégore est automatiquement affaibli. Le fait que la Première Dame (qui est une partie essentielle de l’iconographie présidentielle) n’ait pas réussi à s’installer à la Maison Blanche et séjourne dans son Penthouse de Manhattan avec son fils a été un rude coup pour l’égrégore.

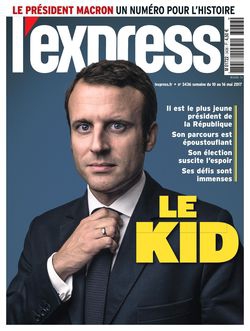

Mais une autre partie de l’iconographie égrégorique a été restaurée sous une forme appropriée. Selon cette iconographie, le POTUS doit être un mâle protestant anglo-saxon et blanc. Il s’agit d’un ancien égrégore, l’un des plus anciens du monde, aux côtés de ceux du pape et de la reine d’Angleterre, et vous ne pouvez pas enseigner à de vieux égrégores trop de nouveaux trucs. Sur les 45 présidents, 43 WASPS, un Irlandais (Kennedy, qui n’a pas duré longtemps) et un mulâtre (Obama). Une fois que l’Irlandais a été effacé, l’égrégore présidentiel a été fortement maintenu par une succession régulière de WASPS – jusqu’au mulâtre, qui l’a bien affaibli. Voir une femme (Clinton) succéder au mulâtre aurait peut-être brisé toute la force restante et l’aurait complètement détruit, mais l’égrégore a réussi à se sauver en manœuvrant un autre WASP (Trump) vers le poste. Le fait que l’ensemble de l’établissement officiel a vu la victoire électorale de Trump comme très peu probable démontre le fait que l’égrégore a son propre agenda, séparé de celui de ceux qu’il contrôle.

En ce qui concerne le code vestimentaire, l’iconographie de l’égrégore présidentiel exige que le président porte toujours le costume et la cravate. La plupart des présidents s’en tirent assez bien, à quelques exceptions près. Jimmy Carter est apparu dans le bureau ovale portant un cardigan, scellant peut-être son destin en tant que président après un mandat. Obama s’est laissé photographier en pantalons courts, mais au moins le cadre était un terrain de golf plutôt que le bureau. Les tenues cul-cul de Hillary Clinton auraient été un désastre pour l’égrégore. Au moins, Trump est en sécurité : il porte vraiment bien le « costume ».

Mais il est encore trop tôt pour déclarer que l’égrégore présidentiel est installé en toute sécurité chez Donald Trump, sur la durée. Il est robuste comme égrégore parce qu’il ne s’attache qu’à un individu donné pendant une période limitée, soit quatre ou huit ans, avant qu’il ne lui soit présenté un autre hôte à habiter. Après une cérémonie publique d’intronisation, suivie d’une étrange morsure d’amour en privé, l’ancien président est dégorgé dans une obscurité relative en tant que non-entité vidée, grise et flasque.

C’est tout à fait différent de l’égrégore présidentiel que l’on trouve dans les pays arabophones. Là, pour être efficace, l’égrégore nécessite un culte de la personnalité et il s’attache très fermement à une personne ou à une famille. Tuez l’individu clé (Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi [à noter que le fils de Kadhafi pourrait prendre le relais, NdT]… Bashar el-Assad ?) et l’égrégore présidentiel disparaît avec l’État tout entier, qui redevient ensuite un groupe de tribus belligérantes. L’égrégore présidentiel aux États-Unis peut simplement renoncer à son ancien hôte et en trouver un nouveau. Il s’agit d’une stratégie de survie égrégorique beaucoup plus robuste, mais beaucoup plus risquée pour son hôte humain, car l’égrégore peut décider de faire en sorte que l’hôte soit mis en accusation ou tué avant la fin de son mandat, et parfois cela arrive.

En plus d’avoir une iconographie appropriée, afin que l’égrégore présidentiel soit bien installé dans son nouvel hôte, l’hôte doit épouser l’idéologie correcte et suivre tous les rituels appropriés. L’absence de la Première Dame de la Maison Blanche est une violation de l’iconographie, mais c’est une question relativement mineure. Plus important encore, la victoire électorale de Trump a été contestée (sur la base d’aucune preuve) en prétendant qu’elle a été provoquée par « l’ingérence russe ». Cela a remis en question l’exactitude du rituel sacré par lequel l’égrégore se déplace vers un nouvel hôte. La morsure d’amour d’Obama a fonctionné, mais l’égrégore n’est pas entièrement satisfait du nouvel hôte.

Pour aggraver les choses, Trump a lutté contre l’idéologie sacrée : le POTUS doit être « le leader du monde libre » et l’homme le plus puissant sur Terre. Pour commencer, le président doit commander le respect et s’assurer le soutien des membres de son propre parti, et ici, nous avons vu Trump incapable de rassembler les Républicains pour abroger l’Obamacare, quelque chose qu’ils ont essayé de faire presque sans fin sous Obama. Étant incapable de guider l’establishment de Washington vers cette direction, en dépit de représenter le parti majoritaire dans les deux chambres du Congrès, comment Trump peut-il montrer qu’il est le plus grand mâle alpha de toute la planète ? Cela doit rendre l’égrégore présidentiel vraiment inquiet.

Enfin, Trump a péché contre l’égrégore présidentiel d’une autre manière, ce qui est peut-être le plus grave. Vous voyez, les présidents américains ne servent pas les gens, ils servent l’égrégore présidentiel. Les gens soutiennent le président non pas parce qu’il les sert, mais par la falsification des préférences. On leur présente toujours un faux choix entre des gens qu’ils n’aiment pas, mais ils choisissent l’un ou l’autre de peur d’apparaître comme antipatriotiques. Ensuite, s’ils refusent de soutenir celui qui finit par être président, ils risquent d’être désignés comme l’ennemi. Mais ce président particulier a promulgué des promesses plutôt spécifiques, comme l’arrêt de l’immigration incontrôlée, le retour des emplois manufacturiers des pays où ils ont été délocalisés, faire du système de sécurité sociale autre chose qu’un plan d’extorsion ridicule, restaurer l’infrastructure qui s’écroule et rétablir des relations amicales avec d’autres pays. Ce n’est pas atypique. Les candidats à la présidentielle font les plus grandes promesses pour être élus – cela s’appelle « mentir pendant que vous courez vers le bureau », mais la plupart d’entre eux ont la présence d’esprit de renoncer à ces promesses dès qu’ils sont intronisés. Mais Trump, étant un nouveau venu dans les bois politique, a effectivement fait du bruit comme quoi il voulait vraiment accomplir ses promesses de campagne !

Toutes ces faiblesses et ces lacunes ont porté un coup grave à l’égrégore présidentiel. C’est un coup bas, mais ce n’est certainement pas un KO : cela a par contre provoqué, de la part de toutes les personnes dans l’establishment de Washington qui s’y nourrissent, le lancement d’une recherche de moyens pour le sauver et lui redonner le moral. Il s’est rapidement avéré que la seule façon de le faire était de suivre un rituel de déification standard pour élever le nouvel hôte instable de l’égrégore présidentiel au dessus de tous les autres humains.

Les dieux diffèrent de nous, simples mortels, en ce qu’ils ne sont pas liés par le droit humain, et c’est pour démontrer leur nature divine que les présidents américains s’efforcent de devenir des criminels de guerre. Comme l’a dit Roberts, « Notre pays a eu successivement quatre présidents criminels de guerre. Clinton a lancé deux fois des attaques militaires contre la Serbie, ordonnant à l’OTAN de bombarder l’ex-Yougoslavie deux fois, en 1995 et en 1999, ce qui donne à Bill deux crimes de guerre. George W. Bush a envahi l’Afghanistan et l’Irak et a attaqué les provinces du Pakistan et du Yémen depuis les airs. Cela fait quatre crimes de guerre pour Bush. Obama a utilisé l’OTAN pour détruire la Libye et a envoyé des mercenaires pour détruire la Syrie, commettant ainsi deux crimes de guerre. Trump a attaqué la Syrie avec les forces américaines, devenant ainsi un criminel de guerre dès le début de son régime. » Ne mégotons pas sur le nombre exact de crimes de guerre qui ont été commis et reconnaissons que leur nombre est suffisant pour prouver de manière concluante que les présidents américains s’efforcent d’outrepasser le droit humain en assassinant des dizaines de personnes en toute impunité. Ils souhaitent être comme Zeus lançant des éclairs du mont Olympe par caprice ou Poséidon produisant de grands orages pour couler des flottes entières.

Ne négligeons pas de mentionner un rituel d’État mineur mais important : celui de la grâce présidentielle. Les criminels condamnés peuvent faire appel au président, et certains sont pardonnés. Le nombre des pardonnés est trop insignifiant pour que cela soit considéré comme un moyen de rétablir la justice. Au lieu de cela, c’est un moyen pour le président, en tant que criminel ultime, de conférer le droit de commettre des crimes en toute impunité à d’autres criminels sélectionnés au hasard. Faire du président une figure de supplication et de prière pour les criminels est une façon d’affirmer sa nature divine.

Un autre attribut divin de la présidence des États-Unis, et c’en est un que l’administration Trump a adopté avec avidité, c’est la liberté de la tyrannie des faits. Ce ne sont que les humbles humains qui sont liés par ce qui est réel, alors que les dieux peuvent créer leur propre réalité. À cette fin, Trump et son administration cultivent une attitude dédaigneuse à l’égard des faits, laissant la « communauté du renseignement » agir comme un oracle, en admettant que, par exemple, la force aérienne d’Assad a attaqué Khan Cheikhoun dans la province d’Idlib en Syrie avec des armes chimiques, en ne se basant sur AUCUNE enquête ni AUCUNE preuve. Les sources de renseignement affirment qu’elles jouissent d’une « haute confiance » – ce qui signifie que si vous ne possédez pas une confiance aussi élevée dans leurs fabrications, vous doutez, vous êtes un apostat de la religion d’État et un « théoricien de la conspiration ». La vérité aux États-Unis n’est pas le résultat d’un processus d’enquête et de délibération, c’est le produit de la révélation divine.

À côté, il convient de mentionner que la stratégie de « la vérité par la révélation » ne fonctionne pas bien en dehors des frontières confinées de l’establishment américain et des médias. La semaine dernière, le secrétaire d’État américain Rex Tillerson s’est rendu à Moscou. Après une déclaration polie mais précise de son formidable homologue Sergueï Lavrov, il a passé quelques heures à user ses talons dans la salle d’attente de Poutine. Puis, Poutine a pris quelques minutes de son horaire chargé pour s’arrêter. Je suis bien sûr que Poutine a jeté certaines déclarations au visage de Tillerson, par exemple : la Russie n’a pas envahi l’Ukraine ; la Crimée a toujours été russe et le sera toujours ; positionner des troupes de l’OTAN à la frontière de la Russie viole un accord international ; implanter des systèmes de défense antimissiles sur les frontières de la Russie pour défendre l’Europe contre les ICBM iraniens nucléaires inexistants est ridicule et inacceptable ; l’attaque chimique dans Khan Cheikhoun est une attaque sous faux drapeau ; l’attaque américaine par des missiles de croisière sur la base aérienne de Chayrat près de Homs en Syrie était illégale et à cause de cela, les protocoles de gestion de conflits américano-russes sont suspendus ; et, enfin, la présence de troupes américaines sur le sol syrien est une violation de la souveraineté de l’État syrien. Il n’est pas possible de gagner la paix en répétant des mensonges, c’était pourtant la mission de Tillerson à Moscou. C’était une tâche impossible et, bien que personne aux États-Unis n’ait pris soin d’y faire attention, une humiliation internationale. Nous pouvons être sûrs, cependant, que l’égrégore présidentiel en a pris note, s’est senti humilié et a chargé l’esprit de ruche de Washington de chercher de nouvelles façons de frapper les esprits dans le monde : au revoir la Syrie, bonjour la Corée du Nord !

Roberts est assez précis quand il dit que « la violence est le cœur de l’Amérique ». Et maintenant, nous en comprenons la raison : la violence est au centre du culte de l’État par lequel l’animateur humain de l’égrégore présidentiel est déifié. Ce même processus est reproduit de façon fractale dans toute la société : lorsque la police des États-Unis tire sur des dizaines de civils, ou lorsque des tueurs de masse ouvrent le feu dans des lieux bondés, ils s’engagent dans une communion avec l’être suprême – le criminel en chef, le pire sur toute la planète et au-delà de la portée du droit humain. Pour vous assurer que c’est le cas, regardez les sondages favorables de Trump parmi la population à la suite de son attaque de missiles de croisière entièrement inefficace contre la Syrie : sa cote de popularité a atteint 50% pour la première fois.

À l’heure actuelle, ce culte de la violence est tout ce qui soutient l’égrégore présidentiel. Auparavant, les gens étaient tout à fait disposés à falsifier leurs préférences d’un grand nombre de façons pour leur intérêt à maintenir une chance raisonnablement bonne de garder leur pension de vieillesse, de rembourser leurs prêts, d’avoir un avenir prometteur pour leurs enfants, des soins de santé abordables. Mais maintenant, tout ce qui reste est une part de voyeurisme d’une violence insensée. Il n’y a que deux façons de participer à ce culte : en tant que bourreau ou en tant que victime. Les bourreaux falsifient leur préférence de ne pas commettre ses crimes insensés ; ils acceptent les crimes et entrent en communion avec le criminel en chef en épousant la notion selon laquelle les États-Unis représentent encore la paix, la justice et la démocratie, ou des mots creux à cet effet. Les victimes falsifient leur préférence à devoir agir avec force pour abattre ce culte de la violence parce qu’elles ont peur. En même temps, elles évitent toute dissonance cognitive en s’opposant inefficacement, prétendant que cela restaure un peu de leur vertu volée. Bien que beaucoup d’entre elles en parlent, certains ont le courage ou la détermination de faire tout ce qu’ils peuvent faire à ce stade : obtenir un passeport différent, prendre leur argent et leur famille et quitter les États-Unis pour de bon.

Bien sûr, il y a aussi l’option de ne rien faire et de simplement attendre. Soutenu par rien de plus que la violence gratuite et les mensonges flagrants, avec ce baratineur de Trump pour hôte, l’égrégore présidentiel des États-Unis ne semble plus devoir faire long feu dans ce monde. À ce stade, tout ce qu’il faudrait pour qu’il apparaisse pour ce qu’il est serait une défaite militaire retentissante – exactement le genre de coup de grâce qui démange la Corée du Nord et qu’elle pourrait administrer à cette superpuissance en décrépitude progressive depuis des décennies. Même si le plan de la Corée du Nord foire, il y aura beaucoup d’autres occasions pour l’armée américaine de prendre sa raclée. Les États-Unis manquent de pays faibles à détruire. Ceux qui restent sont assez forts pour les détruire en retour. Et même si les États-Unis trouvent encore des pays assez fragiles à détruire, il y a une limite au nombre de fiascos militaires que l’armée américaine, déjà surchargée et épuisée, peut entreprendre à la fois. Oui, vous pouvez simplement attendre ; mais qu’êtes vous en train d’attendre ? Lorsque l’égrégore présidentiel finira par éclater au grand jour, quels autres démons bien plus méchants et plus nantis se précipiteront pour combler le vide ?

Vous pouvez lire ce qui s’est passé lorsque l’égrégore soviétique a soudainement disparu et comment un événement analogue est susceptible d’arriver aux États-Unis, dans mon livre Reinventing Collapse : l’exemple soviétique et les perspectives américaines. Pour une description fictionnelle réaliste de la façon dont l’armée américaine pourrait être défaite, lisez le roman de John Michael Greer, The Twilight’s Last Gleaming.

Note du Saker Francophone

Le livre de Dmitry Orlov, "Les cinq stades de l'effondrement", est l’un des ouvrages fondateur de cette nouvelle « discipline » que l’on nomme aujourd’hui : « collapsologie », c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des civilisations.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par M pour le Saker Francophone

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

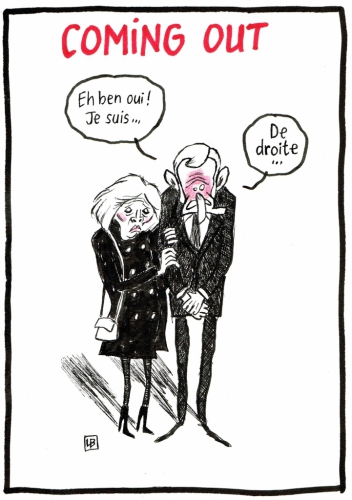

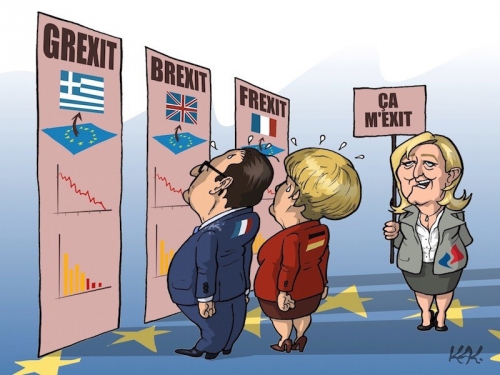

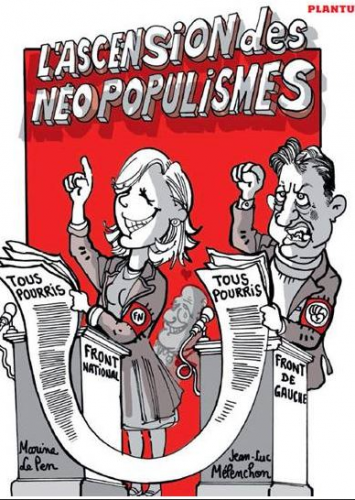

Ainsi avons-nous de ces contradictions presque immédiates, y compris dans le propos et assumées comme telles, qui rendent compte de cette cohabitation du dérisoire et du tragique. Sans en rendre compte par la logique précise de son analyse le commentateur en rend compte effectivement en faisant défiler ces contradictions. Nous ignorons si cela est voulu, mais dans tous les cas cela a la vertu du vrai (d’une vérité-de-situation fondatrice du caractère tragédie-bouffe). Ainsi nous dit-il que les présidents changent et ne changent rien, parce que « la France ne se gouverne plus elle-même », qu’il y a l’Europe qui donne ses consignes et la “mondialisation” (le globalisation) qui fait que « la terre ne tourne plus que dans un sens », celui du « cartel des banques » ; puis il enchaîne aussitôt par la proposition de bon aloi mais tout de même assez paradoxale « Voilà pourquoi il importait que soient débattus durant la campagne présidentielle tous ces thèmes mondialisés... », pour aussitôt émettre la réserve évidente qui explique tout : « Mais ceux-ci ont été à peine évoqués. Peut-être est-ce à cause d’un sentiment d’impuissance face à ces problèmes. »

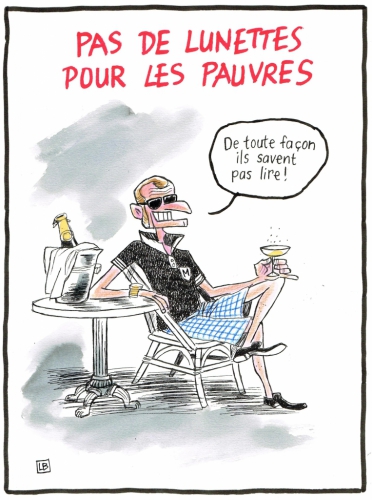

Ainsi avons-nous de ces contradictions presque immédiates, y compris dans le propos et assumées comme telles, qui rendent compte de cette cohabitation du dérisoire et du tragique. Sans en rendre compte par la logique précise de son analyse le commentateur en rend compte effectivement en faisant défiler ces contradictions. Nous ignorons si cela est voulu, mais dans tous les cas cela a la vertu du vrai (d’une vérité-de-situation fondatrice du caractère tragédie-bouffe). Ainsi nous dit-il que les présidents changent et ne changent rien, parce que « la France ne se gouverne plus elle-même », qu’il y a l’Europe qui donne ses consignes et la “mondialisation” (le globalisation) qui fait que « la terre ne tourne plus que dans un sens », celui du « cartel des banques » ; puis il enchaîne aussitôt par la proposition de bon aloi mais tout de même assez paradoxale « Voilà pourquoi il importait que soient débattus durant la campagne présidentielle tous ces thèmes mondialisés... », pour aussitôt émettre la réserve évidente qui explique tout : « Mais ceux-ci ont été à peine évoqués. Peut-être est-ce à cause d’un sentiment d’impuissance face à ces problèmes. » Le reste était une simple formalité: il suffisait juste d’éliminer les autres candidats. On en a mis beaucoup sur la ligne de départ, désespérant le peuple en lui donnant l’image de la déplorable division dans laquelle les partis politiques ont entrainé le pays. Puis on a promis des primaires pour remédier à ça: il y aura un tri impitoyable! En effet: les candidats sérieux — Manuel Valls, Alain Juppé — ont été éliminés.

Le reste était une simple formalité: il suffisait juste d’éliminer les autres candidats. On en a mis beaucoup sur la ligne de départ, désespérant le peuple en lui donnant l’image de la déplorable division dans laquelle les partis politiques ont entrainé le pays. Puis on a promis des primaires pour remédier à ça: il y aura un tri impitoyable! En effet: les candidats sérieux — Manuel Valls, Alain Juppé — ont été éliminés.

Professor Tarchi, l'avanzata del populismo sembrava inarrestabile.

Professor Tarchi, l'avanzata del populismo sembrava inarrestabile.  Il momento che sta vivendo l'Europa sembra essere socialmente travagliato. Eppure in Olanda e in Francia, alla fine, ha vinto il moderatismo. Perchè?

Il momento che sta vivendo l'Europa sembra essere socialmente travagliato. Eppure in Olanda e in Francia, alla fine, ha vinto il moderatismo. Perchè?

En vérité, les jeux sont faits, parce que Macron est tout ce qu’on veut : de gauche, de droite, du centre, hétéro, homo, gendre idéal, fils rêvé, intello, pragmatique, « prodige », marié avec sa mère, mais pas encore père, et tout dévoué pour finir d’évacuer l’idée de nation française dans un « espace France » ouvert au grand rut migratoire et à la soumission. Macron est vide ; mais c’est un vide sémillant, donc acceptable. Macron n’est qu’un Fillon qui a 25 ans de moins que l’ex-candidat de la droite officielle, pour qui il était impossible de voter, me dit une amie, depuis qu’on avait appris que ses discours étaient réécrits par une ordure telle que Macé-Scaron. Ce simple fait en dit long sur la décomposition morale d’une France où les musulmans s’apprêtent à voter pour Macron – raison suffisante pour ne pas le soutenir, me dit encore cette amie ; car partager un bulletin de vote avec un musulman est non seulement une faute, mais une soumission au muezzin du totalitarisme mondialisé.

En vérité, les jeux sont faits, parce que Macron est tout ce qu’on veut : de gauche, de droite, du centre, hétéro, homo, gendre idéal, fils rêvé, intello, pragmatique, « prodige », marié avec sa mère, mais pas encore père, et tout dévoué pour finir d’évacuer l’idée de nation française dans un « espace France » ouvert au grand rut migratoire et à la soumission. Macron est vide ; mais c’est un vide sémillant, donc acceptable. Macron n’est qu’un Fillon qui a 25 ans de moins que l’ex-candidat de la droite officielle, pour qui il était impossible de voter, me dit une amie, depuis qu’on avait appris que ses discours étaient réécrits par une ordure telle que Macé-Scaron. Ce simple fait en dit long sur la décomposition morale d’une France où les musulmans s’apprêtent à voter pour Macron – raison suffisante pour ne pas le soutenir, me dit encore cette amie ; car partager un bulletin de vote avec un musulman est non seulement une faute, mais une soumission au muezzin du totalitarisme mondialisé.

RT France :

RT France :