mardi, 08 décembre 2009

Afghanistan: het kerkhof van grootmachten

Afghanistan: het kerkhof van grootmachten

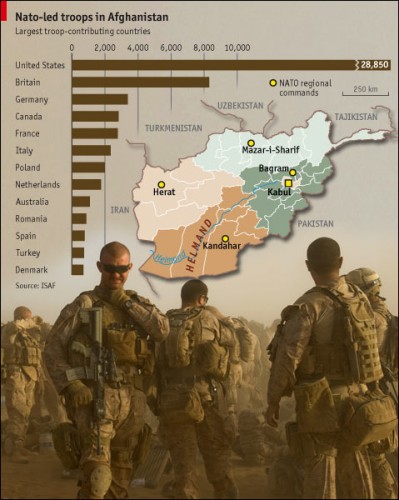

De Verenigde Staten sturen 30.000 extra soldaten naar Afghanistan. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama aangekondigd. Hij verzekerde dat de eerste troepen vanaf juli 2011 zullen terugkeren.

Aldus wist o.a. Knack te melden. De hoop is dat deze troepenverhoging, de Afghaanse versie van de Iraakse “Surge”, samen met meer Europese troepen de Taliban een verpletterende nederlaag zal toebrengen waarbij ze op z’n minst tot onderhandeling en uiteindelijke ontwapening zullen gedwongen worden. Het zal mijn inziens echter de omvang van de catastrofe maar verergeren. De aanpak van de NAVO (lees: de VSA) is in veel opzichten compleet verkeerd bezig met Afghanistan. Zo denken zij dat een centrale regering in Kabul zonder probleem gouverneurs zou moeten kunnen afzetten en een ambtenaar vanuit Kabul kan sturen om hem op te volgen. Ze negeren echter de volledige maatschappelijke structuur van Afghanistan, wat wel typerend is voor de Amerikaanse aanpak in zowat elk conflict waar zij zich reeds in gemengd hebben. Hoor je niet bij de dominerende stamverbanden in een bepaalde provincie, dan heb je als gouverneur namelijk niets te zeggen. En hoor je er wel bij, dan moet je nog steeds bepaalde evenwichten vinden en steeds balanceren tussen fracties binnenin de dominerende stamverbanden.

Verder gaat een verpletterende nederlaag ook uit van reguliere veldslagen. Het is bijna krak dezelfde fout die de Amerikanen hebben gemaakt in Vietnam. Niemand zal ontkennen dat wanneer het tot een reguliere veldslag zou komen tussen de VSA en de Taliban die laatsten zwaar het onderspit zouden moeten delven. Dat is dan ook de reden dat de Taliban nooit dit soort gevechten zal uitlokken. Verder doen de VSA nog steeds alsof de Afghanen, op een kleine kern extremisten na, de westerse troepen toejuicht. Ze zullen inderdaad vriendelijk doen tegen de westerse troepen, maar zodra die weer weg zijn, is het alsof ze er nooit zijn geweest. Overdag heerst de regering van Kabul en de NAVO, ’s nachts is Afghanistan terug Talibanstan. De NAVO komt overdag waterputten graven en dat zal het dorp wel leuk vinden. Maar wanneer ’s nachts de Taliban komt en zegt dat het dorp hen moet steunen of er vergeldingen zullen volgen, dan weten de dorpsoudsten ook wel wat ze moeten doen. Bombardementen van de NAVO raken ook vaak burgerdoelwitten, waardoor de sympathie voor de Taliban begrijpelijkerwijs groeit.

Wilt men Afghanistan regeren, dan moet men dat niet volgens het westerse parlementaire model. Dat kan men misschien doen om de grote steden die dat wensen zo te regeren. Maar het overgrote merendeel van het land kan men enkel op een relatief stabiele manier is via de Loya Jirga, de nationale Afghaanse vergadering van stamoudsten van alle etnische groeperingen, en via de islamitische clerus. Niet via een geïmporteerd model waarbij de regering ook nog eens tot in de kern corrupt is.

En ook de linkerkant in de VSA, links volgens Amerikaanse normen, is niet tevreden hierover. “We have been in this war for twice as long now as the U.S. was in World War II, twice as long as World War II. We defeated Hitler and Tojo and Mussolini in half the time it’s taken us to find Osama bin Laden.” aldus Michael Moore in het CNN-programma “Larry King Live”. Obama vervreemdt zo zijn linkse achterban van zich, maar zaait ook de zaden voor een militaire en humanitaire ramp in Afghanistan…

Het resultaat in de peilingen is er dan ook naar. En ook in Pakistan zijn ze er geen grote fan van. Idem voor een oude Sovjet-commandant die ook nog gediend heeft in Afghanistan en zijn commentaar op CNN gaf/geeft.

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afghanistan, politique internationale, géopolitique, moyen orient, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 24 novembre 2009

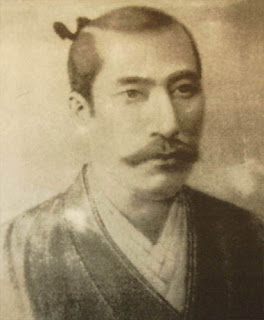

Samurai: storia, etica e mito

La società giapponese del XVI secolo aveva una struttura definibile come feudalesimo piramidale.

Al vertice di questa ideale piramide vi erano i signori dell’alta nobiltà, i daimyo, che esercitavano il loro potere tramite legami personali e familiari. Alle dirette dipendenze dei daimyo vi erano i fudai, ovvero quelle famiglie che da generazioni servivano il proprio signore. In questo contesto i samurai rappresentavano una casta familiare al servizio dei daimyo, ne erano un esercito personale.

Accadeva che durante le guerre feudali, il clan sconfitto, per non perdere le proprietà precedentemente conquistate, entrava a far parte dello stato maggiore del clan vincitore con funzioni di vassallaggio.

Accadeva che durante le guerre feudali, il clan sconfitto, per non perdere le proprietà precedentemente conquistate, entrava a far parte dello stato maggiore del clan vincitore con funzioni di vassallaggio.In questa organizzazione politica, quella militare dei samurai aveva caratteristiche e funzioni proprie al suo interno. Divisi in 17 categorie, i samurai avevano il compito di rispondere alla chiamata alle armi del daimyo cui facevano riferimento combattendo con armi proprie. Al di sotto dei samurai propriamente detti, ma facenti parte della stessa famiglia, vi erano i sotsu (“truppe di fanteria”) a loro volta divisi in 32 categorie.

Alla base della piramide troviamo gli ashigaru, cioè la maggior parte dei combattenti (soldati semplici diremmo oggi) che erano per lo più arcieri e lancieri o semplici messaggeri. Nei periodi di pace gli ashigaru svolgevano mansioni come braccianti del samurai incaricato al loro mantenimento.

L’epopea dei samurai comincia nel periodo Heian (794-1185).

L’epopea dei samurai comincia nel periodo Heian (794-1185).Alla fine del XII secolo il governo aristocratico di Taira subì una sconfitta nella guerra di Genpei cedendo il potere al clan dei Minamoto. Minamoto Yoritomo, spodestando l’imperatore, assunse di fatto il potere col titolo di shogun (capo militare) e fu lui a stabilire la supremazia della casta dei samurai, che fino a tal periodo svolgeva il ruolo di classe servitrice in armi estromessa da questioni di natura politica. Nei 400 anni a venire la or più accreditata casta guerriera avrebbe svolto un ruolo decisivo nella difesa del Giappone da tentate invasioni esterne, – come quella mongola del XIII secolo –, e nelle faide interne tra i vari feudatari (daimyo), tra le quali vanno ricordate quella del periodo Muromachi (1338-1573) in cui gli shogun Ashikaga affrontarono i daimyo, e quella del periodo Momoyama (1573-1600) in cui i grandi samurai Nobunaga (in foto) prima e il suo successore Hideyoshi dopo si batterono per sottomettere il potere dei daimyo e riunificare il paese.

La politica interna troverà stabilità al termine della battaglia di Sekigahara (1600), nella quale il feudatario Tokugawa Ieyasu, col titolo di shogun, sconfiggendo i clan rivali, assumerà pieni poteri sul paese insediando il suo “regno” nella città di Edo (odierna Tokyo) e inaugurando il periodo che da tale città prese nome (1603-1867), mentre l’imperatore rimaneva di fatto confinato nell’antica capitale Kyoto.

In questo periodo la pace fu garantita dal fatto che i daimyo giurarono fedeltà, di fatto sottomettendovisi, allo shogunato e a loro volta mantennero all’interno dei loro castelli contingenti di soldati e servi. Le conseguenze per la casta dei samurai furono immediate. Divenuta una casta chiusa e non essendoci più motivi di gerre feudali, il suo ruolo guerriero assunse sempre più toni di facciata: i duelli, in un contesto dove regnava la pace tra clan, divennero per lo più di tipo privato. Lo sfoggio di abilità guerriere e l’uso della spada (per il samurai un vero e proprio culto religioso) avveniva, in maniera sempre più frequente, soltanto per scopi cerimoniali; mentre le funzioni a cui venivano sempre più spesso preposti erano di tipo burocratico ed educativo, integrandosi sempre di più nella società civile. Un segnale della trasformazione del ruolo dei samurai è testimoniato dai rapporti che questi intrapresero con il disprezzato ceto chonin (borghesia in ascesa). Tale avvicinamento ha avuto tuttavia una grande importanza per aver “esportato” i valori della “casta del ciliegio” nella società civile fino ad oggi.

Una classe di samurai che fece la sua comparsa in questa epoca di pace fu quella dei ronin (“uomini onda” o “uomini alla deriva”). Si tratta di quei soldati rimasti senza signore perché soppresso il feudo di appartenenza; in sostanza samurai declassati.

Una classe di samurai che fece la sua comparsa in questa epoca di pace fu quella dei ronin (“uomini onda” o “uomini alla deriva”). Si tratta di quei soldati rimasti senza signore perché soppresso il feudo di appartenenza; in sostanza samurai declassati.Con la caduta dell’ultimo shogunato, vale a dire quello di Yoshinobu Tokugawa, ebbe inizio l’era Meiji (1868-1912). Fu questo un periodo di radicali riforme, note con il nome di “rinnovamento Meiji”, le quali investirono a pieno anche la struttura sociale del Sol levante: l’imperatore tornava ad essere la massima figura politica a scapito dello shogunato, lo Stato fu trasformato in senso occidentale e i feudi soppressi. La casta samurai abolita in funzione di un esercito nazionale.

L’arte e l’onore. La morte e il ciliegio

La costante ricerca di una condotta di vita onorevole si fondeva, nell’etica della guerra del samurai, con una disciplina ferrea nell’addestramento marziale. Anche durante la pace del lungo periodo Edo, i samurai coltivarono le arti guerriere (bu-jutsu, oggi budo). Le principali discipline praticate e di giorno in giorno perfezionate erano il tiro con l’arco (kyu-jutsu, oggi kyudo), la scherma (ken-jutsu, oggi kendo) e il combattimento corpo a corpo (ju-jutsu, oggi più comunemente conosciuto come ju-jitsu).

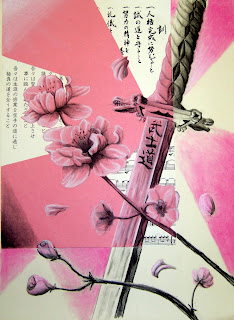

La katana (“spada lunga”) era il principale segno di identificazione del samurai e l’acciaio della lama incarnava tutte le virtù del guerriero; ma più che questa funzione meramente riconoscitiva, la spada rappresentava un vero e proprio oggetto di culto. L’attenzione rivolta nel costruirla (sarebbe più preciso dire crearla), nel curarla e nel maneggiarla dà l’impressione che la spada venisse venerata più che utilizzata.

La katana (“spada lunga”) era il principale segno di identificazione del samurai e l’acciaio della lama incarnava tutte le virtù del guerriero; ma più che questa funzione meramente riconoscitiva, la spada rappresentava un vero e proprio oggetto di culto. L’attenzione rivolta nel costruirla (sarebbe più preciso dire crearla), nel curarla e nel maneggiarla dà l’impressione che la spada venisse venerata più che utilizzata.Trattando la figura del samurai non è possibile scindere l’allenamento fisico da quello spirituale, così come non è possibile scindere l’uomo dal soldato; tuttavia, per fini esemplificativi, potremmo dire che se il braccio era rafforzato dalla spada, lo spirito era rafforzato dalla filosofia confuciana. Fin da bambino, il futuro guerriero, veniva educato all’autodisciplina e al senso del dovere. Egli era sempre in debito con l’imperatore, con il signore e con la famiglia e il principio di restituzione di tale debito era un obbligo morale, detto giri, che accompagnava il samurai dalla culla alla tomba.

Il codice d’onore del samurai non si esauriva, tuttavia, nel principio giri, ma spaziava dal disprezzo per i beni materiali e per la paura, al rifiuto del dolore e soprattutto della morte. È proprio per la preparazione costante all’accettazione della morte che il samurai scelse come emblema di appartenenza alla propria casta il ciliegio: esso stava infatti a rappresentare la bellezza e la provvisorietà della vita: nello spettacolo della fioritura il samurai vedeva il riflesso della propria grandezza e così come il fiore di ciliegio cade dal ramo al primo soffio di vento, il guerriero doveva essere disposto a morire in qualunque momento.

Il codice d’onore del samurai non si esauriva, tuttavia, nel principio giri, ma spaziava dal disprezzo per i beni materiali e per la paura, al rifiuto del dolore e soprattutto della morte. È proprio per la preparazione costante all’accettazione della morte che il samurai scelse come emblema di appartenenza alla propria casta il ciliegio: esso stava infatti a rappresentare la bellezza e la provvisorietà della vita: nello spettacolo della fioritura il samurai vedeva il riflesso della propria grandezza e così come il fiore di ciliegio cade dal ramo al primo soffio di vento, il guerriero doveva essere disposto a morire in qualunque momento.Se morte e dolore erano i principali “crimini”, lealtà e adempimento del proprio dovere erano le principali virtù; atti di slealtà e inadempienze erano (auto)puniti con il seppuku (“suicidio rituale”, l’harakiri è molto simile, ma è un’altra cosa...).

Il codice d’onore del samurai è espresso, dal XVII secolo, nel bushido (“via del guerriero”), codice di condotta e stile di vita riassumibile nei sette princìpi seguenti:

- 義, Gi: Onestà e Giustizia

Sii scrupolosamente onesto nei rapporti con gli altri, credi nella giustizia che proviene non dalle altre persone ma da te stesso. Il vero Samurai non ha incertezze sulla questione dell’onestà e della giustizia. Vi è solo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

- 勇, Yu: Eroico Coraggio

Elevati al di sopra delle masse che hanno paura di agire, nascondersi come una tartaruga nel guscio non è vivere. Un Samurai deve possedere un eroico coraggio, ciò è assolutamente rischioso e pericoloso, ciò significa vivere in modo completo, pieno, meraviglioso. L’eroico coraggio non è cieco ma intelligente e forte.

- 仁, Jin: Compassione

L’intenso addestramento rende il samurai svelto e forte. È diverso dagli altri, egli acquisisce un potere che deve essere utilizzato per il bene comune. Possiede compassione, coglie ogni opportunità di essere d’aiuto ai propri simili e se l’opportunità non si presenta egli fa di tutto per trovarne una.

- 礼, Rei: Gentile Cortesia

I Samurai non hanno motivi per comportarsi in maniera crudele, non hanno bisogno di mostrare la propria forza. Un Samurai è gentile anche con i nemici. Senza tale dimostrazione di rispetto esteriore un uomo è poco più di un animale. Il Samurai è rispettato non solo per la sua forza in battaglia ma anche per come interagisce con gli altri uomini.

- 誠, Makoto o 信, Shin: Completa Sincerità

Quando un Samurai esprime l’intenzione di compiere un’azione, questa è praticamente già compiuta, nulla gli impedirà di portare a termine l’intenzione espressa. Egli non ha bisogno né di “dare la parola” né di promettere. Parlare e agire sono la medesima cosa.

- 名誉, Meiyo: Onore

Vi è un solo giudice dell’onore del Samurai: lui stesso. Le decisioni che prendi e le azioni che ne conseguono sono un riflesso di ciò che sei in realtà. Non puoi nasconderti da te stesso.

- 忠義, Chugi: Dovere e Lealtà

Per il Samurai compiere un’azione o esprimere qualcosa equivale a diventarne proprietario. Egli ne assume la piena responsabilità, anche per ciò che ne consegue. Il Samurai è immensamente leale verso coloro di cui si prende cura. Egli resta fieramente fedele a coloro di cui è responsabile.

Per il Samurai compiere un’azione o esprimere qualcosa equivale a diventarne proprietario. Egli ne assume la piena responsabilità, anche per ciò che ne consegue. Il Samurai è immensamente leale verso coloro di cui si prende cura. Egli resta fieramente fedele a coloro di cui è responsabile.Che i Samurai, nei tanti secoli della loro storia, si siano sempre e comunque attenuti a questi princìpi, è un elemento di certo secondario, né tantomeno spetta a noi il compito di ergerci a giudici. Ciò che rimane indelebile e si manifesta in tutta la sua grandezza è invece lo spirito autentico e “romantico” di un’etica guerriera (ma non solo guerriera) fondata sul rispetto, l’onore, la lealtà, la fedeltà, il coraggio e l’abnegazione: valori che furono incarnati da molti samurai i cui nomi sono stati – a buon diritto – consegnati alla storia. E in una società che sembra aver smarrito la bussola, sempre timorosa (finanche di se stessa), l’etica samurai potrebbe rappresentare un ausilio, una salda coordinata per un recupero dell’autocoscienza e della padronanza di sé; sicuramente un ottimo strumento per il rifiuto di un’esistenza meschina ed esclusivamente materiale e per una riscoperta del proprio spirito. Lo stesso spirito che animò i “guerrieri-poeti” i quali, grazie alla lama della loro spada e al tenue turbinare dei fiori di ciliegio, seppero coniugare sapientemente Poesia e Azione.

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, japonologie, éthique, philosophie, ethnologie, anthropologie, tradition, traditionalisme, extreme orient, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 novembre 2009

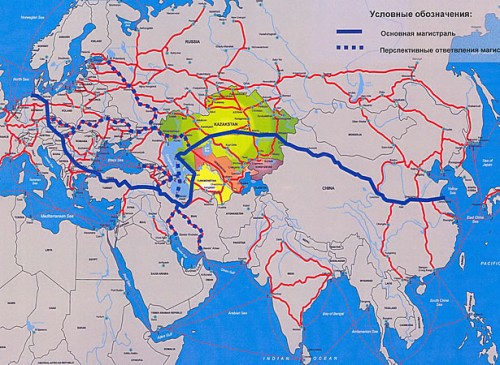

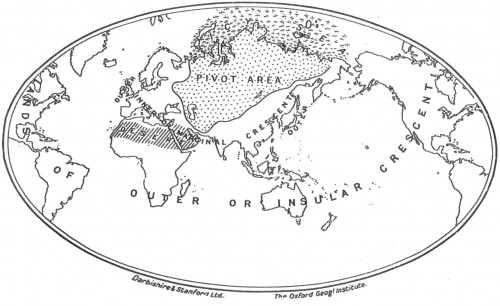

Und morgen ganz Eurasien - der Ausbau der US-Brückenköpfe

Und morgen ganz Eurasien – der Ausbau der US-Brückenköpfe

Und morgen ganz Eurasien – der Ausbau der US-Brückenköpfe

Bereits eine Woche vor dem Besuch von US-Präsident Barack Obama in Japan demonstrierten über 20.000 Japaner in Ginowan gegen den weiteren Ausbau der US-Militärstützpunkte auf der Insel Okinawa und verlangten die Schließung der in der Nähe ihrer Stadt gelegenen amerikanischen Marine-Corps-Futenma-Air-Base. Unter dem Beifall der Demonstranten rief der Bürgermeister von Ginowan, Yoichi Iha, dem japanischen Premierminister Yukio Hatoyama zu, Präsident Obama zu sagen, »dass Okinawa keine US-Basen mehr braucht«. Abschießend forderte der Bürgermeister vom Premier »eine tapfere Entscheidung zu treffen und mit der Last und Qual von Okinawa Schluss zu machen« (1).

Schon früher hatte die Opposition gegen die Anwesenheit einer strategisch bedeutenden US-Militärbasis in Japan Stellung bezogen. Sind doch von diesem »unsinkbaren Flugzeugträger der Vereinigten Staaten« China, Taiwan und Nordkorea leicht zu erreichen. Japan als östliches Einfallstor nach Eurasien.

Eine ähnlich bedeutende Rolle spielt die Bundesrepublik Deutschland im Westen Eurasiens. Obwohl die Bundesrepublik als Brückenkopf der USA deren Operationen in Nahen und Mittleren Osten sowie in Zentralasien erst ermöglicht, sind Vorgänge wie in Japan heute kaum vorstellbar.

Bald 65 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg betteln mit lukrativen Angeboten bundesdeutsche Landes- und Kommunalpolitiker darum, möglichst viele US-Garnisonen in unserem Land zu erhalten. So freut sich Wiesbadens Oberbürgermeister Helmut Müller (CDU) über eine bedeutende Neuansiedlung in der Landeshauptstadt. Völlig unspektakulär war in der US-Armeezeitung Stars & Stripes am 20. Oktober 2009 vom Umzug des Hauptquartiers der US Army/Europa (USAREUR) von Heidelberg nach Wiesbaden zu lesen. (2) Auf dem dortigen US-Airfield Erbenheim soll bis 2013 das neue Europa-Hauptquartier der US Army entstehen. 68 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und nach elf US-Präsidenten seit Harry Truman (1945–1953) sollen in einem amphitheaterähnlichen Einsatz- und Kampfführungszentrum die militärischen Geschicke Europas gesteuert werden. Das 84 Millionen teure dreistöckige Zentrum wird auf ca. 26.500 Quadratmetern mit den neusten Kommunikations- und Planungsgeräten ausgestattet und zur modernsten US-Militäreinrichtung in Europa ausgebaut. Den Grund für den Neubau erläuterte der Operationschef der USAREUR, Brigadegeneral David G. Perkins: »Bisher ist das Hauptquartier der USAREUR weder dazu ausgelegt, noch technisch oder personell so ausgestattet, dass es als Kriegsführungs-Hauptquartier dienen könnte.«

In dieser Transformation sieht Perkins »etwas Bedeutsames, etwas Historisches«. Zur Vorbereitung nahm bereits im Sommer 2008 das USAREUR-Hauptquartier an einer Kommandoübung teil, die unter dem vielsagenden Namen Austere Challenge (Äußerste Herausforderung) lief. Zur Übung gehörte die Errichtung einer vorgeschobenen Kommandozentrale in Grafenwöhr. Das soll den Stäben der USAREUR und des V. US-Corps die Möglichkeit geben, ein simuliertes Kriegsszenario aus der Perspektive eines Hauptquartiers zu erleben. Ebenfalls beteiligte sich das Oberkommando der US-Streitkräfte in Europa – EUCOM in Stuttgart – sowie das Hauptquartier der US-Marine in Europa. Dieses ist identisch ist mit dem der 6. US-Flotte (CNE-C6F in Neapel). Alljährliche Übungen sind geplant.

Neben der Ausbildung zählte Perkins weitere Aufgaben von USAEUR auf: die US Army »schickt Einheiten an die Front, holt sie von dort wieder zurück und sichert die Lebensqualität für die Soldaten und ihre Familien [an ihren europäischen Standorten]« (3). So folgt zwingend der weitere Ausbau der Garnison: eine Army-Unterkunft für 32 Millionen Dollar, ein Unterhaltungszentrum für 8,8 Millionen Dollar und eine Wohnanlage für 133 Millionen Dollar mit bis zu 324 Reihenhäusern, Doppelhäusern und Einfamilienhäusern. Obwohl der Umzug nach Wiesbaden unmittelbar nach Fertigstellung des neuen Kampfführungszentrums vorgesehen ist, hänge nach USAREUR das genaue Umzugsdatum noch von der Zustimmung des Kongresses zu den Baumaßnahmen, von operativen Gegebenheiten sowie von weiteren Bescheiden der Gastgebernation ab. Jedoch haben deutsche Behörden auf den US-Vorgang nur marginalen Einfluss. Das Einsatzzentrum wird innerhalb der US-Liegenschaft in Wiesbaden/Erbenheim gebaut. Die totale Nutzungsüberlassung der deutschen Behörden laut Stationierungsvertrag erlaubt der US- Militärverwaltung freies Spiel der »Notwendigkeiten«. Nach dem Umzug wird die US-Militärgemeinde Wiesbaden um 4.000 Soldaten, Zivilangestellte und Familienmitglieder auf 17.000 Personen anwachsen.

Zugleich sollen die US-Fallschirmjäger der 173rd Airborne Brigade als »Südeuropäische Schnelleingreiftruppe« eine neue Heimat auf dem Flugplatz Dal Molin/Vicenza erhalten. Hier hat das italienische Verteidigungsministerium trotz einiger Widerstände die Baupläne nach einigen Änderungen grundsätzlich gebilligt.

Schon Mitte Dezember 2007 fand in Vicenza eine internationale Kundgebung gegen den geplanten Stützpunkt Dal Molin statt. Neben Aviano – derzeit größte US-Basis Italiens und dem toskanischen Camp Derby – hat die bei Vicenza bereits bestehende US-Großbasis Caserma Ederle eine zentrale Funktion bei den Kriegen gegen Jugoslawien, den Irak und Afghanistan gespielt. Mit der Errichtung des neuen Stützpunktes Dal Molin wird, wie es die Bewegung in Vicenza formuliert, ganz Vicenza zu einer einzigen US-Basis. Dem harten Kern des Widerstandes geht es um mehr als nur um Ederle oder den künftigen Stützpunkt Dal Molin. Sie wollen europaweit US-Basen bekämpfen.

Die Bedeutung des Kosovo für die USA unterstrich US-Vizepräsident Biden bei seinem Besuch am 21. Juni 2009. Obwohl der Internationale Gerichtshof in Den Haag seit dem 17. April 2009 die Rechtmäßigkeit der einseitigen Kosovo-Unabhängigkeit prüft, unterstrich Biden die Unabhängigkeit des Landes als »unumkehrbar«. Ein skandalöses Beispiel für die inzwischen zur Bedeutungslosigkeit degradierten UN. Die USA benötigen ein »unabhängiges« Kosovo, um dort ihren mit viel Geld aufgebauten Stützpunkt Camp Bondsteel langfristig zu nutzen. Nach Rückzug der serbischen Truppen wurde das US-Camp im südlich von Pristina gelegenen Urosevac zum größten Militärstützpunkt seit Vietnam als Außenposten der USA für Operationen im Nahen Osten ausgebaut. Auf dem 3,86 Quadratkilometer großen Stützpunkt können bis zu 7.000 Armeeangehörige aufgenommen werden. (4) Camp Bondsteel soll zum Außenposten der USA für Operationen im Nahen Osten ausgebaut werden und Landebahnen für Kriegsflugzeuge bis hin zu B-52-Bombern erhalten. Ein konkretes Datum für den Abzug der US-Truppen gibt es nicht, vielmehr wird ein Pachtvertrag für 99 Jahre angestrebt. Da ergibt eine endgültige Loslösung von Serbien aus souveränitätsrechtlichen Gründen durchaus einen Sinn. Im Sommer 2001 hob US-Präsident Bush anlässlich eines Besuches im Camp Bondsteel dessen Aufgabe hervor: (5)

»Wir streben eine Welt der Toleranz und der Freiheit an. Von Kosovo nach Kaschmir, vom Mittleren Osten nach Nordirland, ist Freiheit und Toleranz das definierte Ziel für unsere Welt. Und Ihr Dienst setzt hierfür ein Beispiel für die ganze Welt.« (6)

Mit derartig anspruchsvollen ethischen Zielen lassen sich leicht die wirklichen Absichten verdecken. Diese werden parteiübergreifend im elitären Machtzirkel des Council on Foreign Relations (CFR) geschmiedet. Dort finden vor allem Deutungsmuster und Weltbilder regen Zuspruch, die vor über einem Jahrhundert Sir Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan und Nicolas J. Spykman für den angelsächsischen Raum entworfen haben. (7) Rechtzeitig zum US-Präsidentschaftswahlkampf erschien vom vorgestrigen Großmeister der Geostrategie Zbigniew Brzezinski das aus seiner Feder stammende Buch Second Chance (8). Darin unterzieht die graue Eminenz der demokratischen Präsidenten seit Carter und nunmehriger außenpolitischer Berater Barack Obamas die Regierungen Bush I, Clinton und Bush II einer fundamentalen Kritik. Ihnen sei es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gelungen, ein System dauerhafter amerikanischer Vorherrschaft zu errichten. Nun sei es an der Zeit, verstärkt auf Kooperationen und Absprachen mit Europa und China zu setzen. Dagegen solle Rußland isoliert und möglicherweise auch destabilisiert werden. Das Scheitern der von Brzezinski 1997 formulierten Pläne einer US-Vorherrschaft in Eurasien soll nun durch eine von Europa ausgehende Osterweiterung der NATO kompensiert werden. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird befürwortet und dagegen das russische Bemühen, Einfluss in der Ukraine zu bewahren, als Imperialismus gebrandmarkt. (9)

Die bereits vorhandenen Einrichtungen des US-Militär in den Baltenstaaten sollen durch weitere US-Basen an der Küste des Schwarzen Meeres in Rumänien und Bulgarien ergänzt werden. (10) Auf den beiden Basen sollen über 4.000 US-Soldaten sowie die »Gemeinsame Eingreiftruppe Ost« (Joint Task Force East) stationiert werden. Die Regierungen der beiden Staaten erwarten, dass sich das US-Militär dort für lange Zeit niederlassen wird. (11) Unter anderem dürften diese Basen dazu dienen, um den Transport des Öls und des Gases aus dem Kaspischen Becken zu sichern.

Nicht zu unterschätzen sind auch die politischen Motive, um auch kleinere Truppenkontingente in neuen NATO-Mitgliedsstaaten zu stationieren. Mittels solcher Stationierungsmaßnahmen kann sich Washington eine politisch-wirtschaftliche Einflussmöglichkeit auf die Politik dieser Länder sichern und seine Rüstungsexportinteressen wirksamer wahrnehmen. Dazu braucht man nicht unbedingt Standorte mit guter Infrastruktur und größeren Verbänden, sondern kleinere Standorte, die in Krise und Krieg schnell aufwachsen und zur Unterstützung auch länger anhaltender Kampfhandlungen genutzt werden können. (12)

Trotz des weiteren uneingeschränkten militärischen »Engagements« im Irak, in Afghanistan und nun auch in Pakistan wird das Interesse der bankrotten Vereinigten Staaten deutlich, die eigene militärische Präsenz über Europa hinaus auszudehnen. Schwerpunkte dieses Interesses sind derzeit der Mittlere Osten, der Schwarzmeerraum, der Transkaukasus und Zentralasien sowie Afrika.

Hier sieht der ehemalige US-Botschafter in Nigeria, Princeton Lyman, für Afrika eine neue Bedeutung hinsichtlich »Amerikas relevanten Fragen wie Energie, Terrorismus und Handel« (13). Dieser Erkenntnis wurde 2007 mit der Aufstellung des AFRICA Command (AFRICOM) Rechnung getragen. Dieses Einsatzführungskommando für den afrikanischen Kontinent wurde von EUCOM abgetrennt und ist nun die sechste US-Kommandozentrale für eine bestimmte Region. (14) Zu den Aufgaben dieses Regionalkommandos erklärte US-Präsident George Bush: »Das AFRICA Command wird unsere Bemühungen verstärken, den Menschen in Afrika Frieden und Sicherheit zu bringen und unsere gemeinsamen Ziele von Entwicklung, Gesundheit, Bildung, Demokratie und wirtschaftlichen Fortschritt in Afrika voranzutreiben.« (15)

Mit Blick auf das Terrornetzwerk Al Kaida soll nach US-Verteidigungsminister Robert Gates die neue Befehlsstelle auch zum »Schutz nichtmilitärischer Missionen und, sofern es nötig ist, auch für militärische Operationen zur Verfügung stehen« (16). Diese Operationen werden im Hauptquartier von AFRICOM in Stuttgart-Möhringen geplant, während EUCOM im nachbarlichen Stuttgart-Vaihingen die Strategien vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer umsetzt.

Neben den Befehlszentren in Stuttgart und nun auch bald Wiesbaden ist noch das Luftwaffenhauptquartier der US Air Force Europe in Ramstein – dem größten Stützpunkt der US-Luftwaffe außerhalb der USA – von Bedeutung. Hier wurde und wird die Luftversorgung der Soldaten für die Kriege auf dem Balkan und im Mittleren Osten organisiert. Von der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel können die gefürchteten Tarnkappenbomber F-117-A starten, während die Rhein-Main-Airbase in Frankfurt neben Ramstein als die zweite große Drehscheibe der US Air Force agiert. Dort können die riesigen amerikanischen Militärtransporter Galaxy und Globemaster einen Zwischenstopp einlegen. Auch sind hier die mächtigen Tankflugzeuge KC-135 Stratotanker stationiert.

3.500 Kilometer von Bagdad und 5.200 Kilometer von Kabul entfernt liegt im pfälzischen Landstuhl das US-Regional Medical Center (LRMC) mit über 2.000 Mitarbeitern. Landstuhl – die gefühlte deutsche Front in diesem Krieg. Nur acht Kilometer entfernt vom größten Krankenhaus der US Army außerhalb der Vereinigten Staaten landen die mattgrauen C-17-Frachtmaschinen mit ihrer traurigen Fracht. Schwerverletzte werden für ihre weitere Verlegung in die Heimat versorgt, während Leichtverletzte für die Rückkehr in den »Krieg gegen den Terrorismus« behandelt werden. Dieser »Krieg gegen den Terrorismus« wurde nach dem 11. September 2001 nicht als Verbrechensbekämpfung definiert, sondern scheint vielmehr dem Ziel der strategischen Vorherrschaft in dem »Korridor entlang der Seidenstraße« (17) zu dienen. Nach Afghanistan und dem Irak ist der Iran in das Visier der Pentagon-Strategen geraten. Ein Blick in die Landkarte mit dem Verantwortungsbereich des Zentralen US-Kommandos (CENTCOM/Area of Responsibility) genügt.

Erst am 9. November 2009 beendeten das U.S. European Command ( EUCOM/ Stuttgart) und die Israel Defense Forces ( IDF) das Luftabwehr-Manöver Juniper-Cobra 2010/JC10. (18) In der zweieinhalbwöchigen Übung wurde in Israel die Einsatzbereitschaft zwischen israelischen und amerikanischen Luftabwehreinheiten trainiert – und abschließend mit scharfen Raketen getestet. Durch seine Teilnahme an diesem Manöver unterstrich US-Admiral Stavridis – in Personalunion Chef aller US-Streitkräfte in Europa und Oberkommandierender sämtlicher NATO-Streitkräfte - die Bedeutung dieses Kriegsspiels. Sollte es vielleicht auch den Iran einschüchtern?

Der Stellenwert der Bundesrepublik Deutschland für die strategischen Absichten der USA lässt sich aus den Angaben in der Base Structure Review 2008 des US-Verteidigungsministeriums ablesen: Von den 761 größeren US-Liegenschaften jenseits der US-Grenzen befinden sich 268 in Deutschland.

Mit weitem Abstand folgen Japan (124) und Südkorea (87). Von den etwa 150.454 dauerhaft in Übersee stationierten US-Soldaten findet sich das größte Kontingent mit 55.147 Soldaten (19) in der Bundesrepublik.

Ohne bereitwillige deutsche Unterstützung der amerikanischen Aktivitäten könnten die USA ihre Kriege im Irak oder in »AF-PAK« nicht führen. In Grafenwöhr werden die US-Truppen für ihren Einsatz im Irak ausgebildet und von hier aus in den Krieg geflogen. Zurück kommen sie häufig nur noch als Fleischklumpen oder dürfen in Deutschland genesen, um dann wieder zurück in den Krieg geschickt zu werden. Vor diesem Hintergrund mutet die in Deutschland an den Tag gelegte Teilnahmslosigkeit schon sehr zynisch.

Auch weitere Kriege in Eurasien werden nur dank deutscher Hilfe möglich sein. Bisher konnte die US-Armee und ihre Dienstleistungsunternehmen zivile deutsche Flughäfen für den Transport in ihre Kriegsgebiete unkontrolliert nutzen. Obwohl die deutsche Bundesregierung frühzeitig Kenntnis von Verschleppungen mutmaßlicher Terroristen und sogenannter »Gefangenen-Flüge« (Rendition-Flights) hatte, wurden derartige Menschentransporte im deutschen Luftraum nicht unterbunden. (20)

Hier steht die Bundesregierung in der Verantwortung.

Werden eines Tages die Bürger der Bundesrepublik für die absehbaren Konsequenzen amerikanischer Machtpolitik gerade stehen müssen?

Zum Auftakt seiner Fernostreise unterstrich Barack Obama in Tokio am 14. November 2009 den Anspruch auf die globale Führungsrolle der USA. In seiner Grundsatzrede kündigte er eine Ausweitung der US-Aktivitäten im asiatischen Raum an – soll hier die unter Clinton geborene »Seidenstraßenstrategie« weiter verfolgt werden? Mit dieser Strategie zielt die US-Politik darauf, ihre Wettbewerber im Ölgeschäft, darunter Russland, den Iran und China, zu schwächen und schließlich zu destabilisieren. Das wird im US-Kongressbericht auch ganz offen zugegeben:

»Zu den erklärten Zielen der US-Politik im Hinblick auf die Energieressourcen in dieser Region gehört es, [...] Russlands Monopol über die Öl- und Gastransportrouten zu brechen (21) [...] den Bau von Ost-West-Pipelines zu ermutigen, die nicht durch den Iran verlaufen, sowie zu verhindern, dass der Iran gefährlichen Einfluss auf die Wirtschaften Zentralasiens gewinnt (22)

Hinzu kommend würde ein Krieg gegen den Iran den USA eine viel solidere Militärbasis im Mittleren Osten als bisher verschaffen und den Einfluss auf Saudi-Arabien und andere Staaten des Mittleren Ostens verstärken. Die USA könnten damit dem gesamten Mittleren Osten ihre Bedingungen aufzwingen. Das werden aber Russland, China und Pakistan sowie auch Indien nicht zulassen.

Als weitere zentrale Themen sprach Obama die US-Stützpunkte in Japan sowie den Kampf gegen den Terrorismus an. Mit seiner Asientour scheint Obama zeigen zu wollen, dass die USA immer noch eine Führungsrolle in der Region innehaben. Angesichts der Finanzkrise, einer maroden Infrastruktur und eines bankrotten Haushaltes scheint das jedoch zunehmend illusorisch sein. Inzwischen sind die Vereinigten Staaten auf dem Finanz und Devisenmarkt von China und Japan abhängig, die gigantische Dollarreserven angehäuft haben. Sollte sich China vom US-Dollar als Leitwährung verabschieden oder gar einen Teil der Dollarreserven verkaufen, so würde das die USA vor große Probleme stellen.

Abkürzungen:

AOR: Area of Responsibility/Verantwortungsbereiche der US-Kommandos

AF-PAK: Afghanistan-Pakistan

AFRICOM: US-Kommandobereich Afrika

CENTCOM: Zentrale US-Kommandobereich

CNE-C6F: Combined Staff of U.S. Naval Forces Europe and Sixth Fleet

EUCOM: US-Kommandobereich Europa

IDF: Israel Defense Forces

NATO: North Atlantic Treaty Organization

USAREUR: US Army/Europa

Quellen:

(1) Zitiert aus »Japanese protest US base before Obama visit« in yahoo news unter: http://news.yahoo.com/s/afp/20091108/wl_asia_afp/japanusdiplomacymilitarydemonstration

(2) Patton, Mark: »Contract awarded for Wiesbaden USAREUR center«, in: Stars and Stripes, European edition, Tuesday, October 20, 2009, aufgerufen unter http://www.stripes.com/article.asp?section=104&article=65500

(3) Dougherty, Kevin: »An der USAREUR-Zukunft wird noch gebaut«, in: Stars and Stripes, 28.02.2008,

http://www.stripes.com/article.asp?section=104&article=60285&archive=true

(4) Camp Bondsteel ist modern ausgestattet und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten und Einrichtungen des sozialen Lebens: ein Kino, Fitness-Studios, Sportplätze, zwei Kapellen, Bars, einen Supermarkt, mehrere Fastfood-Restaurants, Computer mit Internetanschluss und Videospiele. Im angeschlossenen Laura-Bush-Bildungszentrum können Kurse der University of Maryland und der University of Chicago belegt werden.

(5) Camp Bondsteel ist für Halliburton eine Goldgrube. Von 1995 bis 2000 zahlte die US-Regierung an Kellogg, Brown & Root 2,2 Milliarden US-Dollar für logistische Unterstützung im Kosovo, was der teuerste Vertrag der US-Geschichte ist. Die Kosten für Kellogg, Brown & Root machen fast ein Sechstel der auf dem Balkan für Operationen ausgegebenen Gesamtkosten aus.

(6) US-Präsident George am 24. Juli 2001 im Camp Bondsteel, unter: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/07/20010724-1.html vom 23. Juli 2008

(7) Ähnliche Ideen hatten einst Friedrich Ratzel, Karl Haushofer und Carl Schmitt für den kontinentalen Raum entworfen.

(8) Brzezinski, Zbigniew: Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower. New York 2007

(9) Vgl. Brzezinski 2007, S. 189

(10) Schon während des Irak-Krieges nutzten in Bulgarien die US-Streitkräfte einen Flugplatz und den Hafen Burgas, in Rumänien den Flugplatz Michail Kogalniceanu und den Hafen von Konstanza. Von diesem Zeitpunkt an wurde über eine Nutzung von Hafenanlagen bzw. Flugplätzen als Logistikstützpunkte in der Nähe der Schwarzmeerküste weiter diskutiert. Vgl. Ward Sanderson: »Laying the groundwork for new positioning«, European Stars and Stripes, 22.08.2004

(11) Balmasov, Sergey: »USA Prepares to Attack Russia in 3 or 4 Years?«, in: Pravda.Ru vom 23. Oktober 2009, abzurufen unter: http://english.pravda.ru/print/world/europe/110090-usa_russia-0

(12) Künftig untergliedern sich die US-Auslandsbasen in drei Kategorien: a) Main Operating Bases (große, ständig genutzte und mit größeren Einheiten und Verbänden belegte Standorte); b) Foward Operating (ständige Standorte, die in Krise und Krieg schnell aufwachsen können) sowie c) Cooperative Security Locations (auf dem Territorium der Gastgebernationen werden Standorte mit wenig US-Personal für bestimmte Operationen zur Verfügung gestellt). Hier können sich vornedisloziierte Waffen oder logistische Einrichtungen zur Unterstützung von Operationen im Einsatzland befinden. So trainieren britische und US-Truppen beispielsweise gelegentlich auf den polnischen Übungsplätzen Drawsko Pomorskij und Wedrzyn.

(13) »Africa is rising on US foreign policy horizon«, in: Alexander’s Oil and Gas Connections, News & Trends: North America, 23/2003

(14) Neben AFRICOM (der größte Teil Afrikas) bestehen fünf weitere US-Kommandozentralen: NORTHCOM (Nordamerika), SOUTHCOM (Mittel- und Südamerika), EUCOM (Europa, Russland), CENTCOM (Naher und Mittlerer Osten einschließlich Afghanistan und der zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken sowie Nordostafrika) und PACOM (Pazifik, einschließlich China).

(15) Stout, David: »Bush Creates New Military Command in Africa« vom 6. Februar 2007 unter: http://nykrindc.blogspot.com/2007/02/president-bush-announces-creation-of.html (aufgerufen am 14. November 2009)

(16) Zitiert aus Mitsch, Thomas: »AFRICOM: Stuttgart wichtigste US-Basis im Wettlauf um Afrikas Öl«, in: AUSDRUCK – Das IMI-Magazin (April 2007).

(17) Mit dem nur fünf Tage vor dem Jugoslawienkrieg verabschiedeten sogenannten »Seidenstraßen-Strategiegesetz« (»Silk Road Strategy Act«) definierten die USA ihre umfassenden wirtschaftlichen und strategischen Interessen in einem militärisch abgesicherten breiten Korridor, der sich vom Mittelmeer bis nach Zentralasien erstreckt.

(18) »IDF and EUCOM Complete Joint Training Exercise For 20 days the two forces trained their cooperation in various defense exercises throughout Israel«, in: Jewish News Today vom 11. November 2009 unter http://www.jewishnews2day.com/jnt/cont.asp?code=8858&cat=uplinks

(19) Weiter aufgezählt sind 8.920 Zivilisten und 33.468 andere Personen (?)

(20) Schäfer, Paul: »Die US-Streitkräfte in Deutschland«, in Freitag, Nr. 15, vom 11. April 2008

(21) Diesem Denken entspringt der Plan, die Gaspipeline Nabucco südlich an Russland vorbeizuführen.

(22) Seidenstraßen-Strategiegesetz: »Silk Road Strategy Act of 1999« (H.R. 1152 – 106th Congress) Offizieller Titel: »Ta arnend the Foreign Assistance Act of 1961 to target assistance to support the econornic and political independence ofthe countries ofthe South Caucasus and Central Asia«. Im Mai 2006 modifiziert: »Silk Road Strategy Act of 2006 (S. 2749 – 109th Congress)«. Offizieller Titel: »A bill to update the Silk Road Strategy Act of 1999 to modify targeting of assistance in order to support the economic and political independence ofthe countries of Central Asia and the South Caucasus in recognition of political and economic changes in these regions since enactment of the original legislation.«

Mittwoch, 18.11.2009

© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.

00:29 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, eurasie, eurasisme, asie, affaires asiatiques, moyen orient, etats-unis, guerre, afghanistan |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

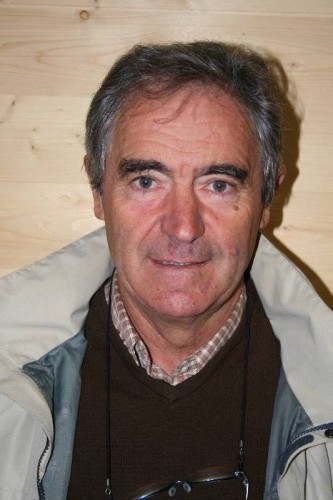

Sur le Japon: entretien avec le Prof. G. Fino

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Sur le Japon

Entretien avec le Prof. Giuseppe Fino

Aujourd’hui, la modernité a certes récupéré le Japon et l’a enveloppé dans sa grisaille, mais de temps en temps, un trait de lumière perce l’obscurité, nous rappelant un passé assez récent qui n’est pas encore complètement oublié. Le Professeur Giuseppe Fino vit au Japon. Il est l’auteur d’une étude sur Yukio Mishima (Mishima et la restauration de la culture intégrale). Nous lui avons posé quelques questions sur les “manifestations lumineuses qui rappellent la chaleur incandescente du Soleil Levant.

Q.: Il y a quelques temps, les journaux télévisés italiens ont évoqué l’épisode de ce soldat japonais qui considérait être encore en guerre, en dépit de la défaite de 1945. Que signifie le comportement de ce soldat pour les Japonais d’aujourd’hui?

R.: Au Japon aussi, les journaux télévisés ont rendu compte de la disparition de Yokoi Shoichi, le soldat japonais qui avait continué à “combattre” dans la jungle de l’Ile de Guam après 1945. Pour les Japonais de “gauche”, nés et élevés dans le climat pacifiste et démocratique de l’après-guerre, le comportement de Yokoi est difficilement compréhensible et acceptable: pour eux, c’est une manifestation du fanatisme qu’il faut taire ou dont il faut avoir honte. Pour les Japonais nés avant la guerre ou pour ceux qui ont encore la fibre patriotique, le comportement de Yokoi est exemplaire et héroïque. Pour les plus jeunes générations, en revanche, le nom de ce soldat ne dit hélas plus rien. Je voudrais ajouter une considération personnelle. Plus que Yokoi Shoichi, qui, en quelque sorte avait fini par s’accomoder au climat de l’après-guerre, je voudrais rendre hommage à l’un de ses camarades, Onada Hiroo, qui avait préféré abandonner le Japon consumériste et américanisé pour aller s’installer en Amérique du Sud et y “élever des veaux et des lapins”.

Q.: Dans le livre Tenchû (= Punition du ciel), paru aux éditions Sannô-kai, on décrit les événements qui ont conduit à la révolte des officiers de 1936. Existe-t-il aujourd’hui au Japon des forces politiques qui se souviennent de ces événements, de ces hommes et des idéaux de cette époque?

R.: Non, il n’y a absolument aucune réminiscence valable. L’insurrection des “Jeunes Officiers” du 26 février 1936 (Ni niroku jiken) n’est plus qu’un sujet de romans, d’essais et de films un peu nostalgiques. Les familles des “révoltés”, qui ont été exécutés, ont constitué des associations pour les réhabiliter mais aucun groupe politique ne se réfère plus à cette expérience, qualifiée de “pure néo-romantisme fasciste”. Enfin la droite japonaise extra-parlementaire considère que cet épisode est déshonorant et “hérétique”, car il n’a pas été approuvé par l’Empereur. Cela en dit long sur le conformisme qui règne au japon. Mishima est le seul à avoir donné en exemple le sacrifice de ces “Jeunes Officiers” et à les avoir réhabilité dans l’après-guerre.

Q.: Mishima est l’auteur japonais le plus traduit en Europe, mais la plus grande partie de ses lecteurs se contente de l’aspect narratif de ses œuvres. Prof. Fino, vous êtes le seul à avoir reconstitué les racines culturelles de l’œuvre de Mishima dans Mishima et la restauration de la culture intégrale; pouvez-vous nous synthétiser les points essentiels de sa vision du monde?

R.: Les racines culturelles de Mishima sont nombreuses et complexes. Dans sa jeunesse, il a fait partie du mouvement néo-romantique de Yasuda Yojuro et du poète Ito Shizuo, mais il a surtout été influencé par Hasuda Zenmei, le théoricien de la “belle mort”. Dans l’après-guerre, après une période de réflexion et d’activité littéraire un peu “intimiste” et “autobiographique”, Mishima s’est mis à redécouvrir et réinterpréter la culture japonaise (Nipponjin-ron; = Débats sur les Japonais). Dans son essai Défense de la culture (1969), Mishima découvre trois caractéristiques de cette culture japonaise, à ses yeux essentielles: la cyclicité, la totalité et la subjectivité. Pour Mishima, l’action, elle aussi, est culture. La forme la plus élevée de la culture est le bunburyodo, l’union de l’art et de l’action. Mishima retrouve aussi, dans la foulée, la philosophie activiste et intuitive du Wang Yang-ming (en japonais: Yomeigaku), le bushido intégral de l’Hagakure (Cf. Il pazzo morire, ed. Sannô-kai), le traditionalisme ou l’anti-modernisme du Shinpuren (La Ligue du Vent Divin) et l’idéalisme impérialiste et romantique des “Jeunes Officiers” du Ni niroku jiken. Au centre de la pensée de Mishima demeure toutefois l’Empereur comme concept culturel suprême, corollaire de son opposition politique contre-révolutionnaire et de son implacable critique de l’intellectualisme pacifiste et démocratique de l’après-guerre.

Q.: En Occident, c’est devenu une habitude de pratiquer des disciplines physiques extrême-orientales, tantôt comme pratiques sportives tantôt comme disciplines martiales. Cependant, je doute qu’il soit resté beaucoup d’éléments originaux dans ces disciplines telles qu’elles sont pratiquées en Occident. Qu’en est-il au Japon?

R.: La situation au Japon n’est guère différente. Surtout pour le judo et le karaté, il devient de plus en plus difficile de trouver des palestres donnant tout son poids à l’aspect “spirituel” de ces disciplines qui ne sont pas seulement sportives et agonales. La situation est légèrement meilleure dans les palestres de kendo et d’aikido. Elle est satisfaisante dans ceux qui s’adonnent au kyudo (tir à l’arc) et au i-ai (discipline de l’épée nue). Telle est du moins mon impression. Je dois vous confesser que je n’ai jamais fréquenté que les salles de judo...

Q.: Est-il possible de recevoir du Japon ultra-technologique d’aujourd’hui des enseignements valables pour l’Homme de la Tradition?

R.: Oui, il existe des possibilités, mais elles sont limitées à quelques monastères Zen et à quelques palestres d’arts martiaux, justement ceux qui sont influencés par la pensée Zen. Il faudrait une bonne dose de patience et de chance avant de trouver le Maître juste et le milieu adapté. Pour ceux qui voudraient éventuellement pratiquer le Zen, je conseille un engagement inconditionnel à long terme, si possible auprès des monastères de l’Ecole ou de l’Ordre Rinzai.

(propos parus dans la revue Margini, n°21/juin 1998; adresse: Margini, Libreria Ar, CP 53, Salerno).

00:05 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, asie, affaires asiatiques, extreme orient, pacifique, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 novembre 2009

Madiale Märchenstunde - für eine Handvoll Dollar

Mediale Märchenstunde – für eine Handvoll Dollar

Mediale Märchenstunde – für eine Handvoll Dollar

Die Vereinigten Staaten haben mehrfach ganz offiziell erklärt, dass sie Propagandaabteilungen unterhalten, die mediale Stimmung für die US-Einsätze im Irak und in Afghanistan machen sollen. Mitunter lügt man bei solchen Propagandageschichten; auch das ist aus der Sicht der Amerikaner legitim. Und immer wieder fallen die großen »Nachrichtenmagazine« auf die US-Propaganda herein und verbreiten sie bereitwillig. Nun gibt es wieder eine solche Geschichte aus der US-Propagandaabteilung. Und die britische Regierung lügt lieber erst gar nicht mehr, sie teilt der Bevölkerung jetzt ganz offen mit, dass man Menschen kauft – mit Bestechungsgeldern …

Zehn Dollar zahlen die Taliban in Afghanistan pro Tag jedem, der auf ihrer Seite kämpft. Es scheint viele zu geben, die das Geld nehmen und für die Taliban kämpfen. Die ausländischen Truppen stehen jedenfalls vielen Taliban-Kämpfern gegenüber. Die Briten haben nun eine offizielle Dienstanweisung für Afghanistan herausgegeben, die einen neuen Weg zeigt, wie man britisches Leben bis zum Rückzug der britischen Armee aus Afghanistan schont: Die Briten sollen in Afghanistan einfach mehr Geld als die Taliban zahlen. Kämpfer abkaufen heißt die neue Devise. Und wenn Dollar nicht weiterhelfen, weil der Dollarkurs ja ständig verfällt, dann sollen die Briten stets einige Goldstücke bei sich haben und die Taliban-Kämpfer mit Gold aufkaufen. Ein Scherz? Nein, keine Satire, sondern die Realitiät. Die Londoner Times berichtete heute unter der Überschrift »Army tells its soldiers to ›bribe‹ the Taleban« darüber. In dem Bericht heißt es: »British forces should buy off potential Taleban recruits with ›bags of gold‹, according to a new army field manual published yesterday.« Das lässt tief blicken. Anstelle von Munitionstransporten nach Afghanistan wird es also jetzt Gold- und Geldtransporte nach Afghanistan geben. Wem will/kann man das in der europäischen Normalbevölkerung noch erklären?

Muss man auch nicht. Die großen Propagandaabteilungen sorgen ja schon dafür, dass die Menschen in westlichen Staaten noch irgendwie an die Notwendigkeit einer Kriegführung in Afghanistan glauben. Vor wenigen Tagen haben die Propagandaabteilungen wieder einmal Meisterliches vollbracht …

Terroranschläge vom 11. September 2001 – »Pass von 9/11-Helfer in Pakistan aufgetaucht« berichtete das ehemalige Nachrichtenmagazin Spiegel unlängst. In dem Artikel heißt es: »Nun ist seit Jahren die erste Spur von Said Bahaji aufgetaucht. Bei einer von der Armee organisierten Fahrt ins Kampfgebiet von Südwaziristan zeigten pakistanische Soldaten kürzlich Journalisten den deutschen Pass von Said Bahaji, den sie laut eigenen Angaben in einem der Häuser von Extremisten gefunden haben.« Auch die New York Times und andere renommierte Zeitungen erklärten ihren Lesern in jenen Tagen eine angebliche direkte Verbindung zwischen dem »Rückzugsgebiet« der Taliban und den Planern der Terroranschläge des 11. September 2001. Googelt man den Bericht der New York Times, dann findet man ihn wortgleich in 5.785 anderen Medien. Beim Lesen solcher Berichte brennt sich dem Durchschnittsleser tief ins Gedächtnis ein: Taliban = Anschläge vom 11. September 2001. Egal wie rückständig die Steinzeitislamisten der Taliban (die man heute mit Geld und Gold aufzukaufen versucht) auch sein mögen, sie haben angeblich irgendwie etwas mit Terrorplanungen zu tun. Die tiefenpsychologische Aussage dahinter lautet für den Leser: Wenn wir die Taliban in ihren »Rückzugsgebieten« jetzt nicht mit aller Macht bekämpfen, dann gibt es neue Terroranschläge in westlichen Staaten. Man suggeriert den Menschen, dass Terroranschläge in Afghanistan geplant werden. Moslem-Terroristen wie Nidal Malik Hasan, der gerade erst in Fort Hood/Texas unter Berufung auf den Islam viele Muslime ermordete, passen da nicht ins Bild. Nicht einer der Terroranschläge der letzten Jahre ist in Afghanistan oder gar von den Taliban geplant worden. Die Planer der Anschläge von Madrid, von London, die vielen aufgedeckten und verhinderten Anschläge in Deutschland – immer waren die Terroristen heimische Moslems. Das aber will man nicht wahrhaben.

Wenn man Bevölkerungen einen Krieg schmackhaft machen will, dann braucht man vielmehr Behauptungen, die irrationale Ängste schüren. Dummerweise wurden aber auch die Terroanschläge des 11. September 2001 nicht in Afghanistan und nicht in einem »Rückzugsgebiet« der Taliban geplant, sondern in Hamburg/Deutschland, in Frankreich, in Sarasota/Florida und in Falls Chruch/Virginia. Und auch das Geld kam nicht aus dem »Rückzugsgebiet« der Taliban, sondern aus Saudi-Arabien. Doch der Krieg wird heute weder gegen Saudi-Arabien, noch gegen Hamburg (Deutschland), Frankreich, Sarasota (Florida) oder Falls Chruch (Virginia) geführt.

Der US-Nachrichtensender CBS berichtet in diesen Tagen (zum Ärger von Präsident Obama), dass die amerikanische Regierung die Zahl der in Afghanistan und im Irak stationierten US-Soldaten auf mehr als 100.000 erhöhen wolle. Je mehr amerikanische und andere westliche Soldaten man in die Region bringt, umso größer wird die Gefahr von Terroranschlägen in westlichen Staaten – das hat gerade erst das Blutbad von Fort Hood/Texas gezeigt, bei dem der muslimische Major Nidal Malik Hasan aus Wut über die geplante Truppenverstärkung seine Kameraden ermordete. Er wurde nicht aus dem »Rückzugsgebiet« der Taliban gesteuert. Man befürchtet in den USA jetzt, dass alle US-Moslems künftig von den Amerikanern nur noch als Terroristen gesehen werden.

Zurück zum Anfang dieser Geschichte. Die vielen Berichte über einen angeblich gefundenen Pass eines Terrorplaners im »Rückzugsgebiet« der Taliban enthalten nicht eine neue Information. Denn die Tatsache, dass Said Bahaji sich dort aufhält, ist (wie auch der Spiegel in dem Bericht »Pass von 9/11-Helfer in Pakistan aufgetaucht« eingesteht) seit Jahren schon bekannt. Die Veröffentlichung ist ein Propagandaerfolg der Amerikaner. Der Widerstand gegen die Ausweitung des Krieges in der Bevölkerung könnte mit solchen Berichten geringer werden. Die US-Propagandaabteilungen und die Berliner Regierung, die beide die Ausweitung des Krieges und die Entsendung weiterer Truppen planen, werden sich über solche Berichterstattung freuen.

Zurück zum Anfang dieser Geschichte. Die vielen Berichte über einen angeblich gefundenen Pass eines Terrorplaners im »Rückzugsgebiet« der Taliban enthalten nicht eine neue Information. Denn die Tatsache, dass Said Bahaji sich dort aufhält, ist (wie auch der Spiegel in dem Bericht »Pass von 9/11-Helfer in Pakistan aufgetaucht« eingesteht) seit Jahren schon bekannt. Die Veröffentlichung ist ein Propagandaerfolg der Amerikaner. Der Widerstand gegen die Ausweitung des Krieges in der Bevölkerung könnte mit solchen Berichten geringer werden. Die US-Propagandaabteilungen und die Berliner Regierung, die beide die Ausweitung des Krieges und die Entsendung weiterer Truppen planen, werden sich über solche Berichterstattung freuen.

Man kennt das ja alles – erinnern Sie sich: Da gab es vor Jahren die gleichen Propaganda-Berichte über Saddam Hussein und den Irak. Von dort aus seien die Terroranschläge des 11. September 2001 angeblich geplant worden. Man verbreitete das allen Ernstes. Und es wurde gedruckt. Heute ist allein die Erinnerung an diesen Blödsinn peinlich. Unterdessen können heute in aller Ruhe Menschen in Dubai, Hamburg oder den USA Terroranschläge planen. Soldaten, die man in das »Rückzugsgebiet« der Taliban entsendet, werden das nicht verhindern können.

Und die Taliban in Afghanistan? Die kauft man jetzt für eine Handvoll Dollar auf. Das ist angeblich moderne Terrorabwehr. Eigentlich könnte man die westlichen Soldaten doch nun komplett aus Afghanistan zurückziehen. Man braucht doch jetzt nur noch einen westlichen Zahlmeister, der Tag für Tag mehr als 10 Dollar an jeden Ex-Taliban-Kämpfer auszahlt …

Dienstag, 17.11.2009

© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.

00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, islamisme, islam, taliban, afghanistan, etats-unis, asie, affaires asiatiques, eurasie, eurasisme, corruption |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

"Aventure Japon": la "bi-civilisation"

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

«Aventure Japon»: la “bi-civilisation”

Spécialiste du Japon, Robert Guillain publie Aventure Japon, une approche très vivante de cette “bi-civilisation” qu'il évoque ainsi: «La bicivilisation, voilà selon moi l'invention majeure du Japon. Ce monsieur que voici, ce monsieur “derrière sa cravate”, comme j'aime à le décrire, est à première vue devenu le semblable de l'ingénieur, de l'industriel, du professeur français, européen, occidental. Mais qu'on ne s'y trompe pas: il a derrière lui —lui-même n'y pense pas et ne s'en doute même pas— une culture et une civilisation complètement différentes des nôtres. Grattez un peu, et ses racines, son pedigree, si je peux dire, le situent dans un monde qui a peu de traits communs avec le nôtre (...). Le bicivilisé peut dans tous les domaines de la vie quotidienne et de la culture nous présenter des réalisations tout à fait différentes des nôtres, et qui souvent semblent nous dire: il y avait une solution autre que la vôtre, la voici. Elle a plus de mille ans! C'est ainsi qu'au Japon tout est en double, à commencer par la façon de vivre la vie quotidienne, de se loger, de se nourrir, de s'habiller. Deux sortes de repas, menu occidental et menu japonais; deux types de maisons, la maison japonaise avec toutes ses merveilles —comme les armoires dans le mur— et la maison ordinaire, semblable aux nôtres; deux couches où dormir, le lit et le tatami, deux vêtements, le kimono et le complet-veston ou la robe de style “parisien”; deux sortes d'instruments pour écrire, le pinceau et la plume; deux peintures, noir et blanc “à la chinoise” et peinture en couleurs; deux types d'hôtelleries, l'hôtel occidental et l'auberge japonaise avec ses qualités et ses défauts; deux sortes de musique, fondamentalement dissemblables du point de vue de ia composition et de l'exécution, et certaines viennent du fond des âges, et du fond de l'Asie. Voilà le Japonais bicivilisé. Bicivilisé comme d'autres sont bilingues. Est-ce là une façon d'être qui ne durera qu'un temps, déjà impraticable dans un pays moderne, aligné sur le modèle des grandes nations? Je ne le crois pas. Le Japon n'est pas une deuxième Amérique aux yeux bridés, il reste le pays du dédoublement, prodigieusement intéressant par son appartenance durable à la fois à l'Extrême-Occident et à l'Extrême-Orient. Le pays bicivilisé ne s'embarasse pas des contradictions qui en résultent. Il est le pays de la coexistence des contraires. Il est le pays où le contraire aussi est vrai. Si j'affirme que le Japon aime la nature, on m'opposera toutes les atteintes qu'il lui fait subir. Le bicivilisé se soucie peu de logique. Pour lui, une des lois du réel peut se formuler en trois mots: “C'est comme ça”. Et portant, s'il est un moment où le Japon ne demeure pas “comme çà” mais entre sur la voie des changements multiples, profonds, c'est bien le moment présent».

Jean de BUSSAC.

Robert GUILLAIN, Aventure Japon, Editions Arléa, 1997, 436 pages, 165 FF.

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie, affaires asiatiques, extreme orient, japon, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 19 novembre 2009

La geopolitica nascosta dietro la guerra bidone degli Stati Uniti in Afghanistan

La geopolitica nascosta dietro la guerra bidone degli Stati Uniti in Afghanistan

La geopolitica nascosta dietro la guerra bidone degli Stati Uniti in Afghanistan

di F.William Engdahl

da mondialisation.ca / http://www.italiasociale.org/

Traduzione a cura di Stella Bianchi - italiasociale.org

Uno degli aspetti più rilevanti e diffusi del programma presidenziale di Obama negli Stati Uniti è che poche persone nei media o altrove mettono in discussione la ragione dell’impegno del Pentagono nell’occupazione dell’Afghanistan.

Esistono due ragioni fondamentali e nessuna delle due può essere apertamente svelata al grande pubblico.

Dietro ogni ingannevole dibattito ufficiale sul numero delle truppe necessarie per “vincere” la guerra in Afghanistan, se 30.000 soldati siano più che sufficienti o se ce ne vorrebbero almeno 200.000, viene celato lo scopo reale della presenza militare statunitense nel paese perno dell’Asia centrale

Durante la sua campagna presidenziale del 2008, il candidato Obama ha anche affermato che era l’Afghanistan, e non l’Irak, il luogo in cui gli Stati Uniti dovevano fare la guerra.

Qual’era la ragione?Secondo lui era l’organizzazione Al Qaeda da eliminare ed era quella la vera minaccia per la sicurezza nazionale.Le ragioni del coinvolgimento statunitense in Afghanistan comunque sono completamente differenti.

L’esercito Usa occupa l’Afghanistan per due ragioni: prima di tutto lo fa per ristabilire il controllo della più grande fornitura mondiale di oppio nei mercati internazionali dell’eroina e in secondo luogo lo fa per utilizzare la droga come arma contro i suoi avversari sul piano geopolitico, in particolare contro la Russia.

Il controllo del mercato della droga afghana è fondamentale per la liquidità della mafia finanziaria insolvente e depravata di Wall Street.

La geopolitica dell’oppio afghano.

Secondo un rapporto ufficiale dell’Onu, la produzione dell’oppio afghano è aumentata in maniera spettacolare dalla caduta del regime talebano nel 2001.

I dati dell’Ufficio delle droghe e dei crimini presso le Nazioni Unite dimostrano che c’è stato un aumento di coltivazioni di papavero durante ognuna delle ultime quattro stagioni di crescita(2004-2007) rispetto ad un intero anno passato sotto il regime talebano.

Attualmente molti più terreni sono adibiti alla coltura dell’oppio in Afghanistan rispetto a quelli dedicati alla coltura della coca in America Latina.

Nel 2007 il 93% degli oppiacei del mercato mondiale provenivano dall’Afghanistan.E questo dato non è casuale.

E’ stato dimostrato che Washington ha accuratamente scelto il controverso Hamid Garzai che era un comandante guerriero pashtun della tribù Popalzai il quale è stato per molto tempo al servizio della Cia e che, una volta rientrato dal suo esilio dagli Stati Uniti è stato costruito come una mitologia holliwoodiana, autore della sua”coraggiosa autorità sul suo popolo”.

Secondo fonti afghane,Hamid Garzai è attualmente il “padrino” dell’oppio afghano.

Non è affatto un caso che è stato ed è ancora a tutt’oggi l’uomo preferito da Washington per restare a Kabul.

Tuttavia , anche con l’acquisto massiccio dei voti,la frode e l’intimidazione, i giorni di Garzai come presidente potrebbero finire.

A lungo , dopo che il mondo ha dimenticato chi fosse il misterioso Osama Bin Laden e ciò che Al Quaeda, rappresentasse-ci si chiede ancora se questi esistano veramente- e il secondo motivo dello stanziamento dell’esercito Usa in Afghanistan appare come un pretesto per creare una forza d’urto militare statunitense permanente con una serie di basi aeree fissate in Afghanistan.

L’obiettivo di queste basi non è quello di far sparire le cellule di Al Qaeda che potrebbero esser sopravvissute nelle grotte di Tora Bora o di estirpare un “talebano”mitico, che, secondo relazioni di testimoni oculari è attualmente composto per la maggior parte da normali abitanti afgHani in lotta ancora una volta per liberare le loro terre dagli eserciti occupanti, come hanno già fatto negli anni

80 contro i Sovietici.

Per gli Stati Uniti, il motivo di avere delle basi afghane è quello di tener sotto tiro e di essere capaci di colpire le due nazioni al mondo che messe insieme, costituiscono ancora oggi l’unica minaccia al loro potere supremo internazionale e all’America’s Full Spectrum Dominance (Dominio Usa sotto tutti i punti di vista) così come lo definisce il Pentagono.

La perdita del “Mandato Celeste”.

Il problema per le élites al potere (Élite è un eufemismo sempre più usato per designare individui privi di scupoli pronti a qualsiasi cosa pur di realizzare le proprie ambizioni..quasi un sinonimo di psicopatologia) a Wall Street e a Washington,è il fatto che questi siano sempre più impantanati nella più profonda crisi finanziaria della loro storia.

Questa crisi è fuor di dubbio per tutti e il mondo agisce a favore della propria sopravvivenza.

L’élite statunitense ha perso ciò che nella storia imperiale cinese è conosciuto come Mandato Celeste.

Questo mandato è conferito ad un sovrano o ad una ristretta cerchia regnante a condizione che questa diriga il suo popolo con giustizia ed equità.

Quando però questa cerchia regna esercitando la tirannia e il dispotismo, opprimendo il proprio popolo abusandone,a questo punto essa perde il Mandato Celeste.

Se le potenti élites, ricche del privato che hanno controllato le politiche fondamentali (finanziaria e straniera) almeno per la maggior parte del secolo scorso ,hanno ricevuto il mandato celeste, è evidente che allo stato attuale lo hanno perso.

L’evoluzione interna verso la creazione di uno stato poliziesco ingiusto, con cittadini privati dei loro diritti costituzionali, l’esercizio arbitrario del potere da parte di cittadini non eletti, come il ministro delle Finanze Henry Paulson e attualmente Tim Geithner , che rubano milioni di dollari del contribuente senza il suo consenso per far regredire la bancarotta delle più grandi banche di Wall Street, banche ritenute”troppo grosse per colare a picco” tutto ciò dimostra al mondo che esse hanno perduto il mandato.

In questa situazione, le élite al potere sono sempre più disperate nel mantenere il proprio controllo sotto un impero mondiale parassitario, falsamente denominato”mondializzazione” dalla loro macchina mediatica.

Per mantenere la loro influenza è essenziale che gli Stati Uniti siano capaci di interrompere ogni collaborazione nascente nel settore economico , energetico o militare tra le due grandi potenze dell’Eurasia le quali, teoricamente potrebbero rappresentare una futura minaccia nel controllo dell’unica super potenza :la Cina associata alla Russia.

Ogni potenza eurasiatica completa il quadro dei contributi essenziali.

La Cina è l’economia più solida al mondo, costituita da una immensa manodopera giovane e dinamica e da una classe media ben educata.

La Russia, la cui economia non si è ripresa dalla fine distruttrice dell’era sovietica e dagli ingenti saccheggi avvenuti nell’era di Eltsin, possiede sempre i vantaggi essenziali per l’associazione.

La forza d’urto nucleare della Russia e il suo esercito rappresentano l’unica minaccia nel mondo attuale per il dominio militare degli Stati Uniti anche se sono in gran parte dei residui della Guerra Fredda.Le élite dell’esercito russo non hanno mai rinunciato a questo potenziale.

La Russia possiede anche il più grande tesoro al mondo che è il gas naturale e le sue immense riserve di petrolio di cui la Cina ha imperiosamente bisogno.

Queste due potenze convergono sempre più tramite una nuova organizzazione creata da loro nel 2001, conosciuta sotto il nome di Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (Ocs).

Oltre alla Cina e alla Russia ,l’Ocs comprende anche i più grandi paesi dell’Asia Centrale, il Kazakistan, il Kirghizistan,il Tagikistan e l’Uzbekistan.

Il motivo addotto dagli Stati Uniti nella guerra contro i Talebani e allo stesso tempo contro Al Qaeda consiste in realtà nell’insediare la loro forza d’urto militare direttamente nell’Asia Centrale,in mezzo allo spazio geografico della crescente Ocs.

L’Iran rappresenta una diversione,una distrazione.Il bersaglio principale sono la Russia e la Cina.

Ufficialmente Washington afferma con certezza di aver stabilito la sua presenza militare in Afghanistan dal 2002 per proteggere la”fragile”democrazia afghana.

Questo è un bizzarro argomento, quando si và a considerare la sua presenza militare laggiù.

Nel dicembre 2004, durante una visita a Kabul, il ministro della Guerra Donald Rumsfeld ha finalizzato i suoi progetti di costruzione di nove nuove basi in Afghanistan, nelle province di Helmand,Herat,Nimrouz,Balkh,Khost e Paktia.

Le nove si aggiungeranno alle tre principali basi militari già installate in seguito all’occupazione dell’Afghanistan durante l’inverno 2001-2002 pretestualmente per isolare e delimitare la minaccia terroristica di Osama Bin Laden.

Il Pentagono ha costruito le sue tre prime basi su gli aerodromi di Bagram, a nord di Kabul, il suo principale centro logistico militare; a Kandar nel sud dell’Afghanistan; e a Shindand nella provincia occidentale di Herat.

Shindand è la sua più grande base afghana ed è costruita a soli 100 kilometri dalla frontiera iraniana a portata di tiro dalla Russia e dalla Cina.

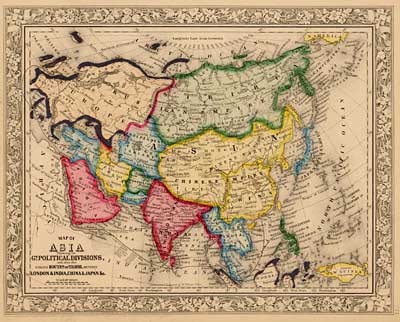

L’Afghanistan è storicamente in seno al grande gioco anglo-russo, e rappresenta la lotta per il controllo dell’Asia Centrale a cavallo tra il diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo.

A quel tempo la strategia britannica era quella di impedire ad ogni costo alla Russia di controllare l’Afghanistan,perché ciò avrebbe costituito una minaccia per la perla della corona imperiale britannica, l’India.

L’Afghanistan è considerato come altamente strategico dai pianificatori del Pentagono.

Esso costituisce una piattaforma da cui la potenza militare statunitense potrebbe minacciare direttamente la Russia e la Cina così come l’Iran e gli altri ricchi paesi petroliferi del Medio Oriente.

Poche cose sono cambiate sul piano geopolitico in oltre un secolo di guerre.

L’Afghanistan è situato in una posizione estremamente vitale, tra l’Asia del Sud , l’Asia Centrale ed il Medio Oriente.

L’Afghanistan è anche ubicato lungo l’itinerario esaminato per l’oleodotto che và dalle zone petrolifere del mar Caspio fino all’Oceano Indiano luogo in cui la società petrolifera statunitense Unocal,insieme ad Eron e Halliburton de Cheney avevano avuto trattative per i diritti esclusivi del gasdotto che invia gas naturale dal Turkmenistan attraverso l’Afghanistan e il Pakistan, per convogliarlo nell’immensa centrale elettrica( a gas naturale) della Enron a Dabhol, vicino a Mumbai(Bombay).

Prima di diventare il presidente fantoccio mandato degli Stati Uniti,Garzai era stato un lobbista della Unocal.

Al Qaeda esiste solo come minaccia.

La verità attinente tutto questo imbroglio che gira intorno al vero scopo che ha spinto gli Stati Uniti in Afghanistran ,diventa evidente se si esamina da vicino la pretesa minaccia di “Al Qaeda” laggiù.

Secondo l’autore Eric Margolis, prima degli attentati dell’ 11 settembre 2001 i Servizi Segreti statunitensi accordavano assistenza e sostegno sia ai talebani che ad Al Qaeda.

Margolis afferma che la”Cia progettava di utilizzare Al Qaeda di Osama Bib Laden per incitare alla rivolta gli Ouigours mussulmani (popolo turco dell’Asia Centrale ndt) contro la dominazione cinese di Pekino nel luglio scorso e di sollevare i talebani contro gli alleati della Russia in Asia Centrale”.

Gli Stati Uniti hanno manifestamente trovato altri mezzi per sobillare gli Ouigours usando come intermediario il proprio sostegno al Congresso mondiale Ouigour.

Ma la “minaccia” di Al Qaeda rimane il punto chiave di Obama per giustificare l’intensificazione della sua guerra in Afghanistan.

Ma per il momento ,James Jones, consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente Obama, ex generale della Marina, ha rilasciato una dichiarazione opportunamente insabbiata dagli amabili media statunitensi , sulla valutazione dell’importanza del pericolo rappresentato attualmente da Al Qaeda in Afghanistan.

Jones ha dichiarato al Congresso che”La presenza di Al Qaeda si è molto ridotta.La valutazione massimale è inferiore a 100 addetti nel paese, nessuna base, nessuna capacità nel lanciare attacchi contro di noi o contro gli alleati”.

Ad ogni buon conto, tutto ciò significa che Al Qaeda non esiste in Afghanistan…accidenti…

Anche nel Pakistan vicino, i resti di Al Qaeda non sono stati quasi più riscontrati.

Il Wall Street Journal segnala :”Cacciati dai droni statunitensi, angosciati da problemi di denaro e in preda a gravi difficoltà nel reclutare giovani arabi tra le cupe montagne del Pakistan,Al Qaeda vede rimpicciolire di molto il suo ruolo laggiù in Afghanistan, “ questo secondo informazioni dei Servizi Segreti e dei responsabili pakistani e statunitensi.

Per i giovani arabi che sono i principali reclutati da Al Qaeda, “ non esiste un’utopica esaltazione nell’ aver freddo e fame e nel nascondersi” –ha dichiarato un alto responsabile statunitense nell’Asia del Sud.”.

Se capiamo le conseguenze logiche di questa dichiarazione, dobbiamo dunque concludere che il fatto per cui giovani soldati tedeschi e altri della Nato muoiono nelle montagne afghane, non ha nulla a che vedere con lo scopo di “vincere una guerra contro il terrorismo”.

Opportunamente, la maggior parte dei media scieglie di dimenticare il fatto che Al Qaeda, nella misura in cui questa organizzazione è esistita, era una creazione della Cia negli anni 80.

Questa reclutava e addestrava alla guerra mussulmani radicali pescati dalla totalità del mondo islamico contro le truppe russe in Afghanistan. nel quadro di una strategia elaborata da Bill Casey, capo della Cia sotto Reagan , per creare un “nuovo Viet-nam” per l’’Unione Sovietica che sarebbe poi sfociato nell’umiliante disfatta dell’Armata Rossa e nel fallimento finale dell’Unione Sovietica.

James Jones, gestore del National Security Council riconosce attualmente che non esiste praticamente più nessun membro di Al Qaeda in Afghanistan.

Forse sarebbe ora e tempo di chiedere una spiegazione più onesta ai nostri dirigenti politici sulla vera ragione dell’invio di altri giovani in Afghanistan,solo per mandarli a morire per proteggere le coltivazioni di oppio.

F.William Endhal è l’autore di diverse opere come:

Ogm:Semi di distruzione:l’arma della fame ; e Petrolio, la guerra di un secolo:l’Ordine mondiale anglo-americano

Per contattare l’autore: www.engdhal.oilgeopolitics.net

07/11/2009

00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, politique internationale, stratégie, politique, etats-unis, afghanistan, moyen orient, asie, affaires asiatiques, guerre, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 15 novembre 2009

Why Does The U.S. Have An Empire in Asia?

Why Does The U.S. Have An Empire In Asia?

Why Does The U.S. Have An Empire In Asia?

By Paul Craig Roberts / http://vdare.com/

The US government is now so totally under the thumbs of organized interest groups that "our" government can no longer respond to the concerns of the American people who elect the president and the members of the House and Senate.

Voters will vent their frustrations over their impotence on the president, which implies a future of one-term presidents. Soon our presidents will be as ineffective as Roman emperors in the final days of that empire.

Obama is already set on the course to a one-term presidency. He promised change, but has delivered none. His health care bill is held hostage by the private insurance companies seeking greater profits. The most likely outcome will be cuts in Medicare and Medicaid in order to help fund wars that enrich the military/security complex and the many companies created by privatizing services that the military once provided for itself at far lower costs. It would be interesting to know the percentage of the $700+ billion "defense" spending that goes to private companies. In American "capitalism," an amazing amount of taxpayers’ earnings go to private firms via the government. Yet, Republicans scream about "socializing" health care.

Republicans and Democrats saw opportunities to create new sources of campaign contributions by privatizing as many military functions as possible. There are now a large number of private companies that have never made a dollar in the market, feeding instead at the public trough that drains taxpayers of dollars while loading Americans with debt service obligations.

Obama inherited an excellent opportunity to bring US soldiers home from the Bush regime’s illegal wars of aggression. In its final days, the Bush regime realized that it could "win" in Iraq by putting the Sunni insurgents on the US military payroll. Once Bush had 80,000 insurgents collecting US military pay, violence, although still high, dropped in half. All Obama had to do was to declare victory and bring our boys home, thanking Bush for winning the war. It would have shut up the Republicans.

But this sensible course would have impaired the profits and share prices of those firms that comprise the military/security complex. So instead of doing what Obama said he would do and what the voters elected him to do, Obama restarted the war in Afghanistan and launched a new one in Pakistan. Soon Obama was echoing Bush and Cheney’s threats to attack Iran.

In place of health care for Americans, there will be more profits for private insurance companies.

In place of peace there will be more war.

Voters are already recognizing the writing on the wall and are falling away from Obama and the Democrats. Independents who gave Obama his comfortable victory have now swung against him, recently electing Republican governors in New Jersey and Virginia to succeed Democrats. This is a protest vote, not a confidence vote in Republicans.

Obama’s credibility is shot. And so is Congress’s, assuming it ever had any. The US House of Representatives has just voted to show the entire world that the US House of Representatives is nothing but the servile, venal, puppet of the Israel Lobby. The House of Representatives of the American "superpower" did the bidding of its master, AIPAC, and voted 344 to 36 to condemn the Goldstone Report.

In case you don’t know, the Goldstone Report is the Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict. The "Gaza Conflict" is the Israeli military attack on the Gaza ghetto, where 1.5 million dispossessed Palestinians, whose lands, villages, and homes were stolen by Israel, are housed. The attack was on civilians and civilian infrastructure. It was without any doubt a war crime under the Nuremberg standard that the US established in order to execute Nazis.