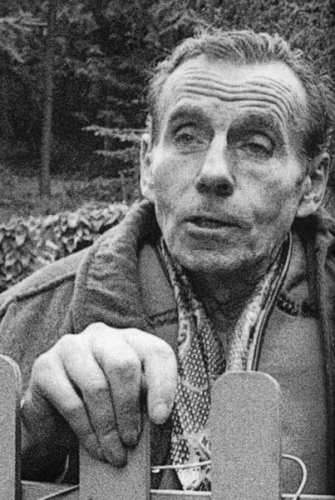

Conversation avec Alexandre Zinoviev philosophe, logicien,

sociologue, et écrivain dissident soviétique.

Entretien réalisé par Victor Loupan à Munich, en juin 1999,

quelques jours avant le retour définitif d’Alexandre Zinoviev en Russie ; extrait de « La grande rupture », aux éditions l’Âge d’Homme.

Ex: http://www.actionroyaliste.fr

Victor Loupan : Avec quels sentiments rentrez-vous après un exil aussi long ?

Alexandre Zinoviev : Avec celui d’avoir quitté une puissance respectée, forte, crainte même, et de retrouver un pays vaincu, en ruines. Contrairement à d’autres, je n’aurais jamais quitté l’URSS, si on m’avait laissé le choix. L’émigration a été une vraie punition pour moi.

V. L. : On vous a pourtant reçu à bras ouverts !

A. Z. : C’est vrai. Mais malgré l’accueil triomphal et le succès mondial de mes livres, je me suis toujours senti étranger ici.

V. L. : Depuis la chute du communisme, c’est le système occidental qui est devenu votre principal objet d’étude et de critique. Pourquoi ?

V. L. : Depuis la chute du communisme, c’est le système occidental qui est devenu votre principal objet d’étude et de critique. Pourquoi ?

A. Z. : Parce que ce que j’avais dit est arrivé : la chute du communisme s’est transformée en chute de la Russie. La Russie et le communisme étaient devenus une seule et même chose.

V. L. : La lutte contre le communisme aurait donc masqué une volonté d’élimination de la Russie ?

A. Z. : Absolument. La catastrophe russe a été voulue et programmée ici, en Occident. Je le dis, car j’ai été, à une certaine époque, un initié. J’ai lu des documents, participé à des études qui, sous prétexte de combattre une idéologie, préparaient la mort de la Russie. Et cela m’est devenu insupportable au point où je ne peux plus vivre dans le camp de ceux qui détruisent mon pays et mon peuple. L’Occident n’est pas une chose étrangère pour moi, mais c’est une puissance ennemie.

V. L. : Seriez-vous devenu un patriote ?

A. Z. : Le patriotisme, ce n’est pas mon problème. J’ai reçu une éducation internationaliste et je lui reste fidèle. Je ne peux d’ailleurs pas dire si j’aime ou non la Russie et les Russes. Mais j’appartiens à ce peuple et à ce pays. J’en fais partie. Les malheurs actuels de mon peuple sont tels, que je ne peux continuer à les contempler de loin. La brutalité de la mondialisation met en évidence des choses inacceptables.

V. L. : Les dissidents soviétiques parlaient pourtant comme si leur patrie était la démocratie et leur peuple les droits de l’homme. Maintenant que cette manière de voir est dominante en Occident, vous semblez la combattre. N’est-ce pas contradictoire ?

A. Z. : Pendant la guerre froide, la démocratie était une arme dirigée contre le totalitarisme communiste, mais elle avait l’avantage d’exister. On voit d’ailleurs aujourd’hui que l’époque de la guerre froide a été un point culminant de l’histoire de l’Occident. Un bien être sans pareil, de vraies libertés, un extraordinaire progrès social, d’énormes découvertes scientifiques et techniques, tout y était ! Mais, l’Occident se modifiait aussi presqu’imperceptiblement. L’intégration timide des pays développés, commencée alors, constituait en fait les prémices de la mondialisation de l’économie et de la globalisation du pouvoir auxquels nous assistons aujourd’hui. Une intégration peut être généreuse et positive si elle répond, par exemple, au désir légitime des nations-soeurs de s’unir. Mais celle-ci a, dès le départ, été pensée en termes de structures verticales, dominées par un pouvoir supranational. Sans le succès de la contre-révolution russe, il n’aurait pu se lancer dans la mondialisation.

V. L. : Le rôle de Gorbatchev n’a donc pas été positif ?

A. Z. : Je ne pense pas en ces termes-là. Contrairement à l’idée communément admise, le communisme soviétique ne s’est pas effondré pour des raisons internes. Sa chute est la plus grande victoire de l’histoire de l’Occident ! Victoire colossale qui, je le répète, permet l’instauration d’un pouvoir planétaire. Mais la fin du communisme a aussi marqué la fin de la démocratie. Notre époque n’est pas que post-communiste, elle est aussi post-démocratique. Nous assistons aujourd’hui à l’instauration du totalitarisme démocratique ou, si vous préférez, de la démocratie totalitaire.

V. L. : N’est-ce pas un peu absurde ?

V. L. : N’est-ce pas un peu absurde ?

A. Z. : Pas du tout. La démocratie sous-entend le pluralisme. Et le pluralisme suppose l’opposition d’au moins deux forces plus ou moins égale ; forces qui se combattent et s’influencent en même temps. Il y avait, à l’époque de la guerre froide, une démocratie mondiale, un pluralisme global au sein duquel coexistaient le système capitaliste, le système communiste et même une structure plus vague mais néanmoins vivante, les non-alignés. Le totalitarisme soviétique était sensible aux critiques venant de l’Occident. L’Occident subissait lui aussi l’influence de l’URSS, par l’intermédiaire notamment de ses propres partis communistes. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde dominé par une force unique, par une idéologie unique, par un parti unique mondialiste. La constitution de ce dernier a débuté, elle aussi, à l’époque de la guerre froide, quand des superstructures transnationales ont progressivement commencé à se constituer sous les formes les plus diverses : sociétés commerciales, bancaires, politiques, médiatiques. Malgré leurs différents secteurs d’activités, ces forces étaient unies par leur nature supranationale. Avec la chute du communisme, elles se sont retrouvées aux commandes du monde. Les pays occidentaux sont donc dominateurs, mais aussi dominés, puisqu’ils perdent progressivement leur souveraineté au profit de ce que j’appelle la « suprasociété ». Suprasociété planétaire, constituée d’entreprises commerciales et d’organismes non-commerciaux, dont les zones d’influence dépassent les nations. Les pays occidentaux sont soumis, comme les autres, au contrôle de ces structures supranationales. Or, la souveraineté des nations était, elle aussi, une partie constituante du pluralisme et donc de la démocratie, à l’échelle de la planète. Le pouvoir dominant actuel écrase les états souverains. L’intégration de l’Europe qui se déroule sous nos yeux, provoque elle aussi la disparition du pluralisme au sein de ce nouveau conglomérat, au profit d’un pouvoir supranational.

V. L. : Mais ne pensez-vous pas que la France ou l’Allemagne continuent à être des pays démocratiques ?

A. Z. : Les pays occidentaux ont connu une vraie démocratie à l’époque de la guerre froide. Les partis politiques avaient de vraies divergences idéologiques et des programmes politiques différents. Les organes de presse avaient des différences marquées, eux aussi. Tout cela influençait la vie des gens, contribuait à leur bien-être. C’est bien fini. Parce que le capitalisme démocratique et prospère, celui des lois sociales et des garanties d’emploi devait beaucoup à l’épouvantail communiste. L’attaque massive contre les droits sociaux à l’Ouest a commencé avec la chute du communisme à l’Est. Aujourd’hui, les socialistes au pouvoir dans la plupart des pays d’Europe, mènent une politique de démantèlement social qui détruit tout ce qu’il y avait de socialiste justement dans les pays capitalistes. Il n’existe plus, en Occident, de force politique capable de défendre les humbles. L’existence des partis politiques est purement formelle. Leurs différences s’estompent chaque jour davantage. La guerre des Balkans était tout sauf démocratique. Elle a pourtant été menée par des socialistes, historiquement opposés à ce genre d’aventures. Les écologistes, eux aussi au pouvoir dans plusieurs pays, ont applaudi au désastre écologique provoqué par les bombardements de l’OTAN. Ils ont même osé affirmer que les bombes à uranium appauvri n’étaient pas dangereuses alors que les soldats qui les chargent portent des combinaisons spéciales. La démocratie tend donc aussi à disparaître de l’organisation sociale occidentale. Le totalitarisme financier a soumis les pouvoirs politiques. Le totalitarisme financier est froid. Il ne connaît ni la pitié ni les sentiments. Les dictatures politiques sont pitoyables en comparaison avec la dictature financière. Une certaine résistance était possible au sein des dictatures les plus dures. Aucune révolte n’est possible contre la banque.

V. L. : Et la révolution ?

A. Z. : Le totalitarisme démocratique et la dictature financière excluent la révolution sociale.

V. L. : Pourquoi ?

A. Z. : Parce qu’ils combinent la brutalité militaire toute puissante et l’étranglement financier planétaire. Toutes les révolutions ont bénéficié de soutien venu de l’étranger. C’est désormais impossible, par absence de pays souverains. De plus, la classe ouvrière a été remplacée au bas de l’échelle sociale, par la classe des chômeurs. Or que veulent les chômeurs ? Un emploi. Ils sont donc, contrairement à la classe ouvrière du passé, dans une situation de faiblesse.

V. L. : Les systèmes totalitaires avaient tous une idéologie. Quelle est celle de cette nouvelle société que vous appelez post-démocratique ?

A. Z. : Les théoriciens et les politiciens occidentaux les plus influents considèrent que nous sommes entrés dans une époque post-idéologique. Parce qu’ils sous-entendent par « idéologie » le communisme, le fascisme, le nazisme, etc. En réalité, l’idéologie, la supraidéologie du monde occidental, développée au cours des cinquante dernières années, est bien plus forte que le communisme ou le national-socialisme. Le citoyen occidental en est bien plus abruti que ne l’était le soviétique moyen par la propagande communiste. Dans le domaine idéologique, l’idée importe moins que les mécanismes de sa diffusion. Or la puissance des médias occidentaux est, par exemple, incomparablement plus grande que celle, énorme pourtant, du Vatican au sommet de son pouvoir. Et ce n’est pas tout : le cinéma, la littérature, la philosophie, tous les moyens d’influence et de diffusion de la culture au sens large vont dans le même sens. A la moindre impulsion, ceux qui travaillent dans ces domaines réagissent avec un unanimisme qui laisse penser à des ordres venant d’une source de pouvoir unique. Il suffit que la décision de stigmatiser un Karadzic, un Milosevic ou un autre soit prise pour qu’une machine de propagande planétaire se mette en branle contre ces gens, sans grande importance. Et alors qu’il faudrait juger les politiciens et les généraux de l’OTAN parce qu’ils ont enfreint toutes les lois existantes, l’écrasante majorité des citoyens occidentaux est persuadée que la guerre contre la Serbie était juste et bonne. L’idéologie occidentale combine et fait converger les idées en fonction des besoins. L’une d’entre elles est que les valeurs et le mode de vie occidentaux sont supérieurs à d’autres. Alors que pour la plupart des peuples de la planète ces valeurs sont mortelles. Essayez donc de convaincre les Américains que la Russie en meurt. Vous n’y arriverez jamais. Ils continueront à affirmer que les valeurs occidentales sont universelles, appliquant ainsi l’un des principes fondamentaux du dogmatisme idéologique. Les théoriciens, les médias et les politiciens occidentaux sont absolument persuadés de la supériorité de leur système. C’est cela qui leur permet de l’imposer au monde avec bonne conscience. L’homme occidental, porteur de ces valeurs supérieures est donc un nouveau surhomme. Le terme est tabou, mais cela revient au même. Tout cela mériterait d’être étudié scientifiquement. Mais la recherche scientifique dans certains domaines sociologiques et historiques est devenue difficile. Un scientifique qui voudrait se pencher sur les mécanismes du totalitarisme démocratique aurait à faire face aux plus grandes difficultés. On en ferait d’ailleurs un paria. Par contre, ceux dont le travail sert l’idéologie dominante, croulent sous les dotations et les éditeurs comme les médias se les disputent. Je l’ai observé en tant que chercheur et professeur des universités.

V. L. : Mais cette « supraidéologie » ne propage-t-elle pas aussi la tolérance et le respect ?

A. Z. : Quand vous écoutez les élites occidentales, tout est pur, généreux, respectueux de la personne humaine. Ce faisant, elles appliquent une règle classique de la propagande : masquer la réalité par le discours. Car il suffit d’allumer la télévision, d’aller au cinéma, d’ouvrir les livres à succès, d’écouter la musique la plus diffusée, pour se rendre compte que ce qui est propagé en réalité c’est le culte du sexe, de la violence et de l’argent. Le discours noble et généreux est donc destiné à masquer ces trois piliers – il y en a d’autres – de la démocratie totalitaire.

V. L. : Mais que faites-vous des droits de l’homme ? Ne sont-ils pas respectés en Occident bien plus qu’ailleurs ?

A. Z. : L’idée des droits de l’homme est désormais soumise elle aussi à une pression croissante. L’idée, purement idéologique, selon laquelle ils seraient innés et inaltérables ne résisterait même pas à un début d’examen rigoureux. Je suis prêt à soumettre l’idéologie occidentale à l’analyse scientifique, exactement comme je l’ai fait pour le communisme. Ce sera peut-être un peu long pour un entretien.

V. L. : N’a-t-elle pas une idée maîtresse ?

V. L. : N’a-t-elle pas une idée maîtresse ?

A. Z. : C’est le mondialisme, la globalisation. Autrement dit : la domination mondiale. Et comme cette idée est assez antipathique, on la masque sous le discours plus vague et généreux d’unification planétaire, de transformation du monde en un tout intégré. C’est le vieux masque idéologique soviétique ; celui de l’amitié entre les peuples, « amitié » destinée à couvrir l’expansionnisme. En réalité, l’Occident procède actuellement à un changement de structure à l’échelle planétaire. D’un côté, la société occidentale domine le monde de la tête et des épaules et de l’autre, elle s’organise elle-même verticalement, avec le pouvoir supranational au sommet de la pyramide.

V. L. : Un gouvernement mondial ?

A. Z. : Si vous voulez.

V. L. : Croire cela n’est-ce-pas être un peu victime du fantasme du complot ?

A. Z. : Quel complot ? Il n’y a aucun complot. Le gouvernement mondial est dirigé par les gouverneurs des structures supranationales commerciales, financières et politiques connues de tous. Selon mes calculs, une cinquantaine de millions de personnes fait déjà partie de cette suprasociété qui dirige le monde. Les États-Unis en sont la métropole. Les pays d’Europe occidentale et certains anciens « dragons » asiatiques, la base. Les autres sont dominés suivant une dure gradation économico-financière. Ça, c’est la réalité. La propagande, elle, prétend qu’un gouvernement mondial contrôlé par un parlement mondial serait souhaitable, car le monde est une vaste fraternité. Ce ne sont là que des balivernes destinées aux populations.

V. L. : Le Parlement européen aussi ?

A. Z. : Non, car le Parlement européen existe. Mais il serait naïf de croire que l’union de l’Europe s’est faite parce que les gouvernements des pays concernés l’ont décidé gentiment. L’Union européenne est un instrument de destruction des souverainetés nationales. Elle fait partie des projets élaborés par les organismes supranationaux.

V. L. : La Communauté européenne a changé de nom après la destruction de l’Union soviétique. Elle s’est appelée Union européenne, comme pour la remplacer. Après tout, il y avait d’autres noms possibles. Aussi, ses dirigeants s’appellent-ils « commissaires », comme les Bolcheviks. Ils sont à la tête d’une « Commission », comme les Bolcheviks. Le dernier président a été « élu » tout en étant candidat unique.

A. Z. : Il ne faut pas oublier que des lois régissent l’organisation sociale. Organiser un million d’hommes c’est une chose, dix millions c’en est une autre, cent millions, c’est bien plus compliqué encore. Organiser cinq cent millions est une tâche immense. Il faut créer de nouveaux organismes de direction, former des gens qui vont les administrer, les faire fonctionner. C’est indispensable. Or l’Union soviétique est, en effet, un exemple classique de conglomérat multinational coiffé d’une structure dirigeante supranationale. L’Union européenne veut faire mieux que l’Union soviétique ! C’est légitime. J’ai déjà été frappé, il y a vingt ans, de voir à quel point les soi-disant tares du système soviétique étaient amplifiées en Occident.

V. L. : Par exemple ?

A. Z. : La planification ! L’économie occidentale est infiniment plus planifiée que ne l’a jamais été l’économie soviétique. La bureaucratie ! En Union Soviétique 10 % à 12 % de la population active travaillaient dans la direction et l’administration du pays. Aux États Unis, ils sont entre 16 % et 20 %. C’est pourtant l’URSS qui était critiquée pour son économie planifiée et la lourdeur de son appareil bureaucratique ! Le Comité central du PCUS employait deux mille personnes. L’ensemble de l’appareil du Parti communiste soviétique était constitué de 150000 salariés. Vous trouverez aujourd’hui même, en Occident, des dizaines voire des centaines d’entreprises bancaires et industrielles qui emploient un nombre bien plus élevé de gens. L’appareil bureaucratique du Parti communiste soviétique était pitoyable en comparaison avec ceux des grandes multinationales. L’URSS était en réalité un pays sous-administré. Les fonctionnaires de l’administration auraient dû être deux à trois fois plus nombreux. L’Union européenne le sait, et en tient compte. L’intégration est impossible sans la création d’un très important appareil administratif.

V. L. : Ce que vous dites est contraire aux idées libérales, affichées par les dirigeants européens. Pensez-vous que leur libéralisme est de façade ?

A. Z. : L’administration a tendance à croître énormément. Cette croissance est dangereuse, pour elle-même. Elle le sait. Comme tout organisme, elle trouve ses propres antidotes pour continuer à prospérer. L’initiative privée en est un. La morale publique et privée, un autre. Ce faisant, le pouvoir lutte en quelque sorte contre ses tendances à l’auto-déstabilisation. Il a donc inventé le libéralisme pour contrebalancer ses propres lourdeurs. Et le libéralisme a joué, en effet, un rôle historique considérable. Mais il serait absurde d’être libéral aujourd’hui. La société libérale n’existe plus. Sa doctrine est totalement dépassée à une époque de concentrations capitalistiques sans pareil dans l’histoire. Les mouvements d’énormes masses financières ne tiennent compte ni des intérêts des États ni de ceux des peuples, peuples composés d’individus. Le libéralisme sous-entend l’initiative personnelle et le risque financier personnel. Or, rien ne se fait aujourd’hui sans l’argent des banques. Ces banques, de moins en moins nombreuses d’ailleurs, mènent une politique dictatoriale, dirigiste par nature. Les propriétaires sont à leur merci, puisque tout est soumis au crédit et donc au contrôle des puissances financières. L’importance des individus, fondement du libéralisme, se réduit de jour en jour. Peu importe aujourd’hui qui dirige telle ou telle entreprise ; ou tel ou tel pays d’ailleurs. Bush ou Clinton, Kohl ou Schröder, Chirac ou Jospin, quelle importance ? Ils mènent et mèneront la même politique.

V. L. : Les totalitarismes du XXe siècle ont été extrêmement violents. On ne peut dire la même chose de la démocratie occidentale.

A. Z. : Ce ne sont pas les méthodes, ce sont les résultats qui importent. Un exemple ? L’URSS a perdu vingt million d’hommes et subi des destructions considérables, en combattant l’Allemagne nazie. Pendant la guerre froide, guerre sans bombes ni canons pourtant, ses pertes, sur tous les plans, ont été bien plus considérables ! La durée de vie des Russes a chuté de dix ans dans les dix dernières années. La mortalité dépasse la natalité de manière catastrophique. Deux millions d’enfants ne dorment pas à la maison. Cinq millions d’enfants en âge d’étudier ne vont pas à l’école. Il y a douze millions de drogués recensés. L’alcoolisme s’est généralisé. 70 % des jeunes ne sont pas aptes au service militaire à cause de leur état physique. Ce sont là des conséquences directes de la défaite dans la guerre froide, défaite suivie par l’occidentalisation. Si cela continue, la population du pays descendra rapidement de cent-cinquante à cent, puis à cinquante millions d’habitants. Le totalitarisme démocratique surpassera tous ceux qui l’ont précédé.

V. L. : En violence ?

A. Z. : La drogue, la malnutrition, le sida sont plus efficaces que la violence guerrière. Quoique, après la guerre froide dont la force de destruction a été colossale, l’Occident vient d’inventer la « guerre pacifique ». L’Irak et la Yougoslavie sont deux exemples de réponse disproportionnée et de punition collective, que l’appareil de propagande se charge d’habiller en « juste cause » ou en « guerre humanitaire ». L’exercice de la violence par les victimes contre elles-mêmes est une autre technique prisée. La contre-révolution russe de 1985 en est un exemple. Mais en faisant la guerre à la Yougoslavie, les pays d’Europe occidentale l’ont faite aussi à eux-mêmes.

V. L. : Selon vous, la guerre contre la Serbie était aussi une guerre contre l’Europe ?

A. Z. : Absolument. Il existe, au sein de l’Europe, des forces capables de lui imposer d’agir contre elle-même. La Serbie a été choisie, parce qu’elle résistait au rouleau compresseur mondialiste. La Russie pourrait être la prochaine sur la liste. Avant la Chine.

V. L. : Malgré son arsenal nucléaire ?

V. L. : Malgré son arsenal nucléaire ?

A. Z. : L’arsenal nucléaire russe est énorme mais dépassé. De plus, les Russes sont moralement prêts à être conquis. A l’instar de leurs aïeux qui se rendaient par millions dans l’espoir de vivre mieux sous Hitler que sous Staline, ils souhaitent même cette conquête, dans le même espoir fou de vivre mieux. C’est une victoire idéologique de l’Occident. Seul un lavage de cerveau peut obliger quelqu’un à voir comme positive la violence faite à soi-même. Le développement des mass-media permet des manipulations auxquelles ni Hitler ni Staline ne pouvaient rêver. Si demain, pour des raisons « X », le pouvoir supranational décidait que, tout compte fait, les Albanais posent plus de problèmes que les Serbes, la machine de propagande changerait immédiatement de direction, avec la même bonne conscience. Et les populations suivraient, car elles sont désormais habituées à suivre. Je le répète : on peut tout justifier idéologiquement. L’idéologie des droits de l’homme ne fait pas exception. Partant de là, je pense que le XXIe siècle dépassera en horreur tout ce que l’humanité a connu jusqu’ici. Songez seulement au futur combat contre le communisme chinois. Pour vaincre un pays aussi peuplé, ce n’est ni dix ni vingt mais peut-être cinq cent millions d’individus qu’il faudra éliminer. Avec le développement que connaît actuellement la machine de propagande ce chiffre est tout à fait atteignable. Au nom de la liberté et des droits de l’homme, évidemment. A moins qu’une nouvelle cause, non moins noble, sorte de quelque institution spécialisée en relations publiques.

V. L. : Ne pensez-vous pas que les hommes et les femmes peuvent avoir des opinions, voter, sanctionner par le vote ?

A. Z. : D’abord les gens votent déjà peu et voteront de moins en moins. Quant à l’opinion publique occidentale, elle est désormais conditionnée par les médias. Il n’y a qu’à voir le oui massif à la guerre du Kosovo. Songez donc à la guerre d’Espagne ! Les volontaires arrivaient du monde entier pour combattre dans un camp comme dans l’autre. Souvenez-vous de la guerre du Vietnam. Les gens sont désormais si conditionnés qu’ils ne réagissent plus que dans le sens voulu par l’appareil de propagande.

V. L. : L’URSS et la Yougoslavie étaient les pays les plus multiethniques du monde et pourtant ils ont été détruits. Voyez-vous un lien entre la destruction des pays multiethniques d’un côté et la propagande de la multiethnicité de l’autre ?

A. Z. : Le totalitarisme soviétique avait créé une vraie société multinationale et multiethnique. Ce sont les démocraties occidentales qui ont fait des efforts de propagande surhumains, à l’époque de la guerre froide, pour réveiller les nationalismes. Parce qu’elles voyaient dans l’éclatement de l’URSS le meilleur moyen de la détruire. Le même mécanisme a fonctionné en Yougoslavie. L’Allemagne a toujours voulu la mort de la Yougoslavie. Unie, elle aurait été plus difficile à vaincre. Le système occidental consiste à diviser pour mieux imposer sa loi à toutes les parties à la fois, et s’ériger en juge suprême. Il n’y a pas de raison pour qu’il ne soit pas appliqué à la Chine. Elle pourrait être divisée, en dizaines d’États.

V. L. : La Chine et l’Inde ont protesté de concert contre les bombardements de la Yougoslavie. Pourraient-elles éventuellement constituer un pôle de résistance ? Deux milliards d’individus, ce n’est pas rien !

A. Z. : La puissance militaire et les capacités techniques de l’Occident sont sans commune mesure avec les moyens de ces deux pays.

V. L. : Parce que les performances du matériel de guerre américain en Yougoslavie vous ont impressionné ?

A. Z. : Ce n’est pas le problème. Si la décision avait été prise, la Serbie aurait cessé d’exister en quelques heures. Les dirigeants du Nouvel ordre mondial ont apparemment choisi la stratégie de la violence permanente. Les conflits locaux vont se succéder pour être arrêtés par la machine de « guerre pacifique » que nous venons de voir à l’oeuvre. Cela peut, en effet, être une technique de management planétaire. L’Occident contrôle la majeure partie des ressources naturelles mondiales. Ses ressources intellectuelles sont des millions de fois supérieures à celles du reste de la planète. C’est cette écrasante supériorité qui détermine sa domination technique, artistique, médiatique, informatique, scientifique dont découlent toutes les autres formes de domination. Tout serait simple s’il suffisait de conquérir le monde. Mais il faut encore le diriger. C’est cette question fondamentale que les Américains essaient maintenant de résoudre. C’est cela qui rend « incompréhensibles » certaines actions de la « communauté internationale ». Pourquoi Saddam est-il toujours là ? Pourquoi Karadzic n’est-il toujours pas arrêté ? Voyez-vous, à l’époque du Christ, nous étions peut-être cent millions sur l’ensemble du globe. Aujourd’hui, le Nigeria compte presqu’autant d’habitants ! Le milliard d’Occidentaux et assimilés va diriger le reste du monde. Mais ce milliard devra être dirigé à son tour. Il faudra probablement deux cent millions de personnes pour diriger le monde occidental. Il faut les sélectionner, les former. Voilà pourquoi la Chine est condamnée à l’échec dans sa lutte contre l’hégémonie occidentale. Ce pays sous-administré n’a ni les capacités économiques ni les ressources intellectuelles pour mettre en place un appareil de direction efficace, composé de quelque trois cent millions d’individus. Seul l’Occident est capable de résoudre les problèmes de management à l’échelle de la planète. Cela se met déjà en place. Les centaines de milliers d’Occidentaux se trouvant dans les anciens pays communistes, en Russie par exemple, occupent dans leur écrasante majorité des postes de direction. La démocratie totalitaire sera aussi une démocratie coloniale.

V. L. : Pour Marx, la colonisation était civilisatrice. Pourquoi ne le serait-elle pas à nouveau ?

A. Z. : Pourquoi pas, en effet ? Mais pas pour tout le monde. Quel est l’apport des Indiens d’Amérique à la civilisation ? Il est presque nul, car ils ont été exterminés, écrasés. Voyez maintenant l’apport des Russes ! L’Occident se méfiait d’ailleurs moins de la puissance militaire soviétique que de son potentiel intellectuel, artistique, sportif. Parce qu’il dénotait une extraordinaire vitalité. Or c’est la première chose à détruire chez un ennemi. Et c’est ce qui a été fait. La science russe dépend aujourd’hui des financements américains. Et elle est dans un état pitoyable, car ces derniers n’ont aucun intérêt à financer des concurrents. Ils préfèrent faire travailler les savants russes aux USA. Le cinéma soviétique a été lui aussi détruit et remplacé par le cinéma américain. En littérature, c’est la même chose. La domination mondiale s’exprime, avant tout, par le diktat intellectuel ou culturel si vous préférez. Voilà pourquoi les Américains s’acharnent, depuis des décennies, à baisser le niveau culturel et intellectuel du monde : ils veulent le ramener au leur pour pouvoir exercer ce diktat.

V. L. : Mais cette domination, ne serait-elle pas, après tout, un bien pour l’humanité ?

V. L. : Mais cette domination, ne serait-elle pas, après tout, un bien pour l’humanité ?

A. Z. : Ceux qui vivront dans dix générations pourront effectivement dire que les choses se sont faites pour le bien de l’humanité, autrement dit pour leur bien à eux. Mais qu’en est-il du Russe ou du Français qui vit aujourd’hui ? Peut-il se réjouir s’il sait que l’avenir de son peuple pourrait être celui des Indiens d’Amérique ? Le terme d’Humanité est une abstraction. Dans la vie réelle il y a des Russes, des Français, des Serbes, etc. Or si les choses continuent comme elles sont parties, les peuples qui ont fait notre civilisation, je pense avant tout aux peuples latins, vont progressivement disparaître. L’Europe occidentale est submergée par une marée d’étrangers. Nous n’en avons pas encore parlé, mais ce n’est ni le fruit du hasard, ni celui de mouvements prétendument incontrôlables. Le but est de créer en Europe une situation semblable à celle des États-Unis. Savoir que l’humanité va être heureuse, mais sans Français, ne devrait pas tellement réjouir les Français actuels. Après tout, laisser sur terre un nombre limité de gens qui vivraient comme au Paradis, pourrait être un projet rationnel. Ceux-là penseraient d’ailleurs sûrement que leur bonheur est l’aboutissement de la marche de l’histoire. Non, il n’est de vie que celle que nous et les nôtres vivons aujourd’hui.

V. L. : Le système soviétique était inefficace. Les sociétés totalitaires sont-elles toutes condamnées à l’inefficacité ?

A. Z. : Qu’est-ce que l’efficacité ? Aux États-Unis, les sommes dépensées pour maigrir dépassent le budget de la Russie. Et pourtant le nombre des gros augmente. Il y a des dizaines d’exemples de cet ordre.

V. L. : Peut-on dire que l’Occident vit actuellement une radicalisation qui porte les germes de sa propre destruction ?

A. Z. : Le nazisme a été détruit dans une guerre totale. Le système soviétique était jeune et vigoureux. Il aurait continué à vivre s’il n’avait pas été combattu de l’extérieur. Les systèmes sociaux ne s’autodétruisent pas. Seule une force extérieure peut anéantir un système social. Comme seul un obstacle peut empêcher une boule de rouler. Je pourrais le démontrer comme on démontre un théorème. Actuellement, nous sommes dominés par un pays disposant d’une supériorité économique et militaire écrasante. Le Nouvel ordre mondial se veut unipolaire. Si le gouvernement supranational y parvenait, n’ayant aucun ennemi extérieur, ce système social unique pourrait exister jusqu’à la fin des temps. Un homme seul peut être détruit par ses propres maladies. Mais un groupe, même restreint, aura déjà tendance à se survivre par la reproduction. Imaginez un système social composé de milliards d’individus ! Ses possibilités de repérer et d’arrêter les phénomènes autodestructeurs seront infinies. Le processus d’uniformisation du monde ne peut être arrêté dans l’avenir prévisible. Car le totalitarisme démocratique est la dernière phase de l’évolution de la société occidentale, évolution commencée à la Renaissance.

L’idéologie, domaine des idées, est la chasse gardée des intellos. Ceux-ci alimentent les politiciens ignares par des constructions abstraites, vendables aux masses, autrement dit une bouillie où l’on se pose surtout ‘contre’ et rarement ‘pour’. « Il y a les préjugés de tout ce monde ‘affranchi’. Il y a là une masse de plus en plus figée, de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. On est contre ceci, contre cela, ce qui fait qu’on est pour le néant qui s’insinue partout. Et tout cela n’est que faible vantardise » p.1131. Yaka…

L’idéologie, domaine des idées, est la chasse gardée des intellos. Ceux-ci alimentent les politiciens ignares par des constructions abstraites, vendables aux masses, autrement dit une bouillie où l’on se pose surtout ‘contre’ et rarement ‘pour’. « Il y a les préjugés de tout ce monde ‘affranchi’. Il y a là une masse de plus en plus figée, de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. On est contre ceci, contre cela, ce qui fait qu’on est pour le néant qui s’insinue partout. Et tout cela n’est que faible vantardise » p.1131. Yaka… On parle aujourd’hui volontiers dans les meetings de 1789, de 1848, voire de 1871. Mais la grande politique va bien au-delà, de Gaulle la reprendra à son compte et Mitterrand en jouera. Marine Le Pen encense Jeanne d’Arc (comme Drieu) et Mélenchon tente de récupérer les grandes heures populaires, mais avec le regard myope du démagogue arrêté à 1793. Or « il y avait eu la raison française, ce jaillissement passionné, orgueilleux, furieux du XIIè siècle des épopées, des cathédrales, des philosophies chrétiennes, de la sculpture, des vitraux, des enluminures, des croisades. Les Français avaient été des soldats, des moines, des architectes, des peintres, des poètes, des maris et des pères. Ils avaient fait des enfants, ils avaient construit, ils avaient tué, ils s’étaient fait tuer. Ils s’étaient sacrifiés et ils avaient sacrifié. Maintenant, cela finissait. Ici, et en Europe. ‘Le peuple de Descartes’. Mais Descartes encore embrassait la foi et la raison. Maintenant, qu’était ce rationalisme qui se réclamait de lui ? Une sentimentalité étroite et radotante, toute repliée sur l’imitation rabougrie de l’ancienne courbe créatrice, petite tige fanée » p.1221. Marc Bloch, qui n’était pas fasciste puisque juif, historien et résistant, était d’accord avec Drieu pour accoler Jeanne d’Arc à 1789, le suffrage universel au sacre de Reims. Pour lui, tout ça était la France : sa mystique. Ce qui meut la grande politique et ce qui fait la différence entre la gestion d’un conseil général et la gestion d’un pays.

On parle aujourd’hui volontiers dans les meetings de 1789, de 1848, voire de 1871. Mais la grande politique va bien au-delà, de Gaulle la reprendra à son compte et Mitterrand en jouera. Marine Le Pen encense Jeanne d’Arc (comme Drieu) et Mélenchon tente de récupérer les grandes heures populaires, mais avec le regard myope du démagogue arrêté à 1793. Or « il y avait eu la raison française, ce jaillissement passionné, orgueilleux, furieux du XIIè siècle des épopées, des cathédrales, des philosophies chrétiennes, de la sculpture, des vitraux, des enluminures, des croisades. Les Français avaient été des soldats, des moines, des architectes, des peintres, des poètes, des maris et des pères. Ils avaient fait des enfants, ils avaient construit, ils avaient tué, ils s’étaient fait tuer. Ils s’étaient sacrifiés et ils avaient sacrifié. Maintenant, cela finissait. Ici, et en Europe. ‘Le peuple de Descartes’. Mais Descartes encore embrassait la foi et la raison. Maintenant, qu’était ce rationalisme qui se réclamait de lui ? Une sentimentalité étroite et radotante, toute repliée sur l’imitation rabougrie de l’ancienne courbe créatrice, petite tige fanée » p.1221. Marc Bloch, qui n’était pas fasciste puisque juif, historien et résistant, était d’accord avec Drieu pour accoler Jeanne d’Arc à 1789, le suffrage universel au sacre de Reims. Pour lui, tout ça était la France : sa mystique. Ce qui meut la grande politique et ce qui fait la différence entre la gestion d’un conseil général et la gestion d’un pays. Mais la démocratie parlementaire a montré que la mystique pouvait surgir, comme sous Churchill, de Gaulle, Kennedy, Obama. Sauf que le parlementarisme reprend ses droits et assure la distance nécessaire entre l’individu et la masse nationale. Délibérations, pluralisme et État de droit sont les processus et les garde-fous de nos démocraties. Ils permettent l’équilibre entre la vie personnelle de chacun (libre d’aller à ses affaires) et la vie collective de l’État-nation (en charge des fonctions régaliennes de la justice, la défense et les infrastructures). Notre système requiert des administrateurs rationnels plus que des leaders charismatiques, malgré le culte du chef réintroduit par la Vè République.

Mais la démocratie parlementaire a montré que la mystique pouvait surgir, comme sous Churchill, de Gaulle, Kennedy, Obama. Sauf que le parlementarisme reprend ses droits et assure la distance nécessaire entre l’individu et la masse nationale. Délibérations, pluralisme et État de droit sont les processus et les garde-fous de nos démocraties. Ils permettent l’équilibre entre la vie personnelle de chacun (libre d’aller à ses affaires) et la vie collective de l’État-nation (en charge des fonctions régaliennes de la justice, la défense et les infrastructures). Notre système requiert des administrateurs rationnels plus que des leaders charismatiques, malgré le culte du chef réintroduit par la Vè République.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« T’as de beaux yeux, tu sais. » La mémoire collective garde cette réplique célèbre de Quai des Brumes (1938). Mais qui se souvient encore que le film de Marcel Carné est l’adaptation d’un roman de Pierre Mac Orlan paru chez Gallimard onze ans plus tôt ?

« T’as de beaux yeux, tu sais. » La mémoire collective garde cette réplique célèbre de Quai des Brumes (1938). Mais qui se souvient encore que le film de Marcel Carné est l’adaptation d’un roman de Pierre Mac Orlan paru chez Gallimard onze ans plus tôt ? En 1950, lors de son élection à l’Académie Goncourt, les cinq planètes présentes à la naissance dans le signe du Taureau reçoivent le trigone bénéfique de Saturne transitant en Vierge (rappelons brièvement le triangle harmonique des signes de terre Taureau – Vierge – Capricorne). Quant aux Poissons, où se trouve le Soleil natal de l’écrivain, c’est un signe qui a « une tendance très ancrée à l’éparpillement (p. 126) ». Effectivement, l’œuvre de Mac Orlan se caractérise par une grande dispersion : récits, poèmes, essais, articles, scenarii et dialogues de films, chansons, ouvrages consacrés au sport, et notamment au rugby (que Mac Orlan pratique). En 1934, il suit la Tour de France cycliste et s’érige ainsi en précurseur d’Antoine Blondin.

En 1950, lors de son élection à l’Académie Goncourt, les cinq planètes présentes à la naissance dans le signe du Taureau reçoivent le trigone bénéfique de Saturne transitant en Vierge (rappelons brièvement le triangle harmonique des signes de terre Taureau – Vierge – Capricorne). Quant aux Poissons, où se trouve le Soleil natal de l’écrivain, c’est un signe qui a « une tendance très ancrée à l’éparpillement (p. 126) ». Effectivement, l’œuvre de Mac Orlan se caractérise par une grande dispersion : récits, poèmes, essais, articles, scenarii et dialogues de films, chansons, ouvrages consacrés au sport, et notamment au rugby (que Mac Orlan pratique). En 1934, il suit la Tour de France cycliste et s’érige ainsi en précurseur d’Antoine Blondin. Après 1945, Mac Orlan devient « un écrivain reconnu et influent (p. 63) ». Son élection à l’Académie Goncourt en témoigne. En 1951, il concède avoir le sentiment de pratiquer une littérature des « rescapés ». Tous ses personnages « portent la guerre au plus profond d’eux-mêmes comme une maladie secrète (p. 33) ». Dans Verdun (1935), Mac Orlan écrit : « À Verdun commença réellement la fin d’un monde et ceux qui vécurent là, en février 1916, purent constater que la guerre était la plus terrifiante de toutes les maladies de l’intelligence humaine (p. 29) ».

Après 1945, Mac Orlan devient « un écrivain reconnu et influent (p. 63) ». Son élection à l’Académie Goncourt en témoigne. En 1951, il concède avoir le sentiment de pratiquer une littérature des « rescapés ». Tous ses personnages « portent la guerre au plus profond d’eux-mêmes comme une maladie secrète (p. 33) ». Dans Verdun (1935), Mac Orlan écrit : « À Verdun commença réellement la fin d’un monde et ceux qui vécurent là, en février 1916, purent constater que la guerre était la plus terrifiante de toutes les maladies de l’intelligence humaine (p. 29) ».

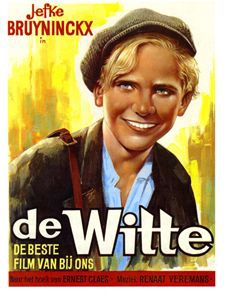

Buiten zijn verhalen en romans schreef hij ontelbare kronieken, al dan niet onder schuilnaam, niet het minst voor een krant in ... Indonesië (een gevolg van zijn grote populariteit in Nederland). De zoon uit een groot Kempens boerengezin was zijn loopbaan begonnen als journalist. Na zijn door 'Averbode' bekostigde studies 'Germaanse' in Leuven, ging hij werken voor een jong weekblad met een duidelijke missie in de titel : Ons Volk Ontwaakt. Dat was het blad waarmee de groep katholieke Vlaamsgezinden rond Frans van Cauwelaert kort voor de Eerste Wereldoorlog de oprichting voorbereidden van het dagblad De Standaard, dat pas op 4 december 1918 voor het eerst zou verschijnen. Heel zijn leven bleef Claes aan bladen meewerken, ook toen hij een belangrijke parlementaire ambtenaar was geworden. Hij bekende, dat alleen de lange vakantie van Kamer en Senaat hem tegenhield om definitief in de journalistiek te stappen.

Buiten zijn verhalen en romans schreef hij ontelbare kronieken, al dan niet onder schuilnaam, niet het minst voor een krant in ... Indonesië (een gevolg van zijn grote populariteit in Nederland). De zoon uit een groot Kempens boerengezin was zijn loopbaan begonnen als journalist. Na zijn door 'Averbode' bekostigde studies 'Germaanse' in Leuven, ging hij werken voor een jong weekblad met een duidelijke missie in de titel : Ons Volk Ontwaakt. Dat was het blad waarmee de groep katholieke Vlaamsgezinden rond Frans van Cauwelaert kort voor de Eerste Wereldoorlog de oprichting voorbereidden van het dagblad De Standaard, dat pas op 4 december 1918 voor het eerst zou verschijnen. Heel zijn leven bleef Claes aan bladen meewerken, ook toen hij een belangrijke parlementaire ambtenaar was geworden. Hij bekende, dat alleen de lange vakantie van Kamer en Senaat hem tegenhield om definitief in de journalistiek te stappen. Claes kon zich onder de oorlog handhaven als ambtenaar (met weinig werk, het parlement was buitengaats) en mede dankzij het ongelooflijk grote lezerspubliek dat populaire boekenreeksen in die sombere tijd kregen. Na augustus 1940, wat meer nuchter geworden, stelde hij nauwelijks 'politieke daden' maar bedreef hij 'een eigen soort attentisme', waarbij hij nooit 'zijn elementaire reflexen van solidariteit met zijn dagelijkse omgeving verloor'. De sfeer van toen was niet bevorderlijk voor zijn geestesgezondheid: 'Al heel zijn bestaan ging Claes door mentale bergen en dalen'. Dat verergerde natuurlijk na de oorlog, toen onbekenden zijn huis aanvielen en toen hij zich voor het gerecht moest verdedigen.

Claes kon zich onder de oorlog handhaven als ambtenaar (met weinig werk, het parlement was buitengaats) en mede dankzij het ongelooflijk grote lezerspubliek dat populaire boekenreeksen in die sombere tijd kregen. Na augustus 1940, wat meer nuchter geworden, stelde hij nauwelijks 'politieke daden' maar bedreef hij 'een eigen soort attentisme', waarbij hij nooit 'zijn elementaire reflexen van solidariteit met zijn dagelijkse omgeving verloor'. De sfeer van toen was niet bevorderlijk voor zijn geestesgezondheid: 'Al heel zijn bestaan ging Claes door mentale bergen en dalen'. Dat verergerde natuurlijk na de oorlog, toen onbekenden zijn huis aanvielen en toen hij zich voor het gerecht moest verdedigen.

Le titre de l’essai d’Albert Camus est magnifique, même si le contenu ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. Face à la vie politique présente, il n’est pas honteux, me semble-t-il, de ressentir une impression de révolte radicale, absolue, sans concession. Car le spectacle auquel nous assistons marque une détérioration permanente et l’absence de toute issue visible. Le fond du problème: il existe une caste médiatisée, de l’extrême droite à l’extrême gauche, qui se moque profondément du monde, ne vit que de propagande médiatique et prend les gens pour des crétins, indéfiniment manipulables. Les symptômes de ce phénomène:

Le titre de l’essai d’Albert Camus est magnifique, même si le contenu ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. Face à la vie politique présente, il n’est pas honteux, me semble-t-il, de ressentir une impression de révolte radicale, absolue, sans concession. Car le spectacle auquel nous assistons marque une détérioration permanente et l’absence de toute issue visible. Le fond du problème: il existe une caste médiatisée, de l’extrême droite à l’extrême gauche, qui se moque profondément du monde, ne vit que de propagande médiatique et prend les gens pour des crétins, indéfiniment manipulables. Les symptômes de ce phénomène:

The Dominican was very nice. Authentically nice. She wasn’t some missionary White Liberal signaling her love of poor darkies for all to see. I think, speaking of trade secrets, that the Dominican girl’s strategic advantage was that she didn’t give a shit. 1) She didn’t give a shit about the backsliding American Blacks need to show, via the stink eye, a smug hatred of Whites. 2) She didn’t give a shit about the USA’s enterprising spirit and/or Judeo-Christian blather which means, for the wage earner, the freedom to work faster and faster to go deeper and deeper in debt while buying costlier and costlier crap. Because the island girl was a champion at handling the leery niggers, stumbling mongrel junkies, and freelance critics who walked in the door, the Paki overseer gave her space. She let the Dominican work at her own fresh and breezy rhythms which are most alien to Filthadelphia.

The Dominican was very nice. Authentically nice. She wasn’t some missionary White Liberal signaling her love of poor darkies for all to see. I think, speaking of trade secrets, that the Dominican girl’s strategic advantage was that she didn’t give a shit. 1) She didn’t give a shit about the backsliding American Blacks need to show, via the stink eye, a smug hatred of Whites. 2) She didn’t give a shit about the USA’s enterprising spirit and/or Judeo-Christian blather which means, for the wage earner, the freedom to work faster and faster to go deeper and deeper in debt while buying costlier and costlier crap. Because the island girl was a champion at handling the leery niggers, stumbling mongrel junkies, and freelance critics who walked in the door, the Paki overseer gave her space. She let the Dominican work at her own fresh and breezy rhythms which are most alien to Filthadelphia. That’s today’s Philadelphia in the public and semi-public commons where Whites are irrelevant. Reduced to fear and piety or jailhouse bravado. It’s better if you have can afford valet parking. In any case, last night I went back to 1600 and saw a Shakespeare play. I’ve ushered at the theater about 25 times, and that’s my most venal trade-secret as a cheap-ass writer who’s often too lazy to read. It’s said that Shakespeare was a closet-Catholic. Judging by the bewitching hoo-doo in Macbeth, he was also a closet Pagan. It’s a weakness in Christian lore that Mary Magdalene isn’t too appealing as sin’s female agent. But Lady Macbeth has dark feminine wiles that are almost equal to Cleopatra, who Shakespeare renders most lustily. For a while, in the black heart of the play, Shakespeare doesn’t give a shit about the need to present the noble, regal and queenly female ideal. He flies the devil’s kite. He creates stormy fun. But in the end, proper moral order is restored with the thrust of an avenging sword. The good guys win, and social harmony returns to The Realm.

That’s today’s Philadelphia in the public and semi-public commons where Whites are irrelevant. Reduced to fear and piety or jailhouse bravado. It’s better if you have can afford valet parking. In any case, last night I went back to 1600 and saw a Shakespeare play. I’ve ushered at the theater about 25 times, and that’s my most venal trade-secret as a cheap-ass writer who’s often too lazy to read. It’s said that Shakespeare was a closet-Catholic. Judging by the bewitching hoo-doo in Macbeth, he was also a closet Pagan. It’s a weakness in Christian lore that Mary Magdalene isn’t too appealing as sin’s female agent. But Lady Macbeth has dark feminine wiles that are almost equal to Cleopatra, who Shakespeare renders most lustily. For a while, in the black heart of the play, Shakespeare doesn’t give a shit about the need to present the noble, regal and queenly female ideal. He flies the devil’s kite. He creates stormy fun. But in the end, proper moral order is restored with the thrust of an avenging sword. The good guys win, and social harmony returns to The Realm.

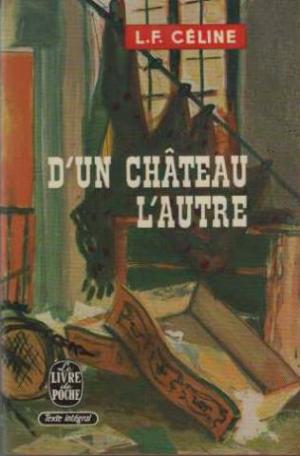

From the bottom of the Kali Yuga, the grease-pit of the Aryan roller-coaster, my job is to error on the side the Higher Orders. To come clean, as a privileged species of dirty White voyeur who has glimpsed the summit. Revealed in it’s clear majesty by Shakespeare at the top of the ride. Concealed in its gloom by degenerate carriers at bottom. Céline, a man amongst lethal cry-babies and cussed goyim, took it upon himself to grasp the low light. I know some, not all, of his trade secrets. First Céline recognized the luminous germ in the rhapsodic tripe of belly-aching Celt rustics in Paris. Then he recognized the lyrical germ in himself. That was a fateful day. A heroic prick, Céline made his noted lingo, his ripped ditties of genius, untranslatable even into languages like German and Italian that have a kinship with French. It was Céline’s take on low-down fun. It was also Céline’s take on the sport of kings.

From the bottom of the Kali Yuga, the grease-pit of the Aryan roller-coaster, my job is to error on the side the Higher Orders. To come clean, as a privileged species of dirty White voyeur who has glimpsed the summit. Revealed in it’s clear majesty by Shakespeare at the top of the ride. Concealed in its gloom by degenerate carriers at bottom. Céline, a man amongst lethal cry-babies and cussed goyim, took it upon himself to grasp the low light. I know some, not all, of his trade secrets. First Céline recognized the luminous germ in the rhapsodic tripe of belly-aching Celt rustics in Paris. Then he recognized the lyrical germ in himself. That was a fateful day. A heroic prick, Céline made his noted lingo, his ripped ditties of genius, untranslatable even into languages like German and Italian that have a kinship with French. It was Céline’s take on low-down fun. It was also Céline’s take on the sport of kings.

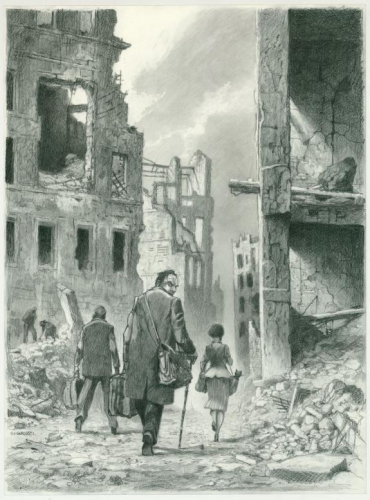

The heart of the “novel” is famously set in Sigmaringen, the ancient Hohenzollern castle-town on the Danube, just north of Lake Constance. This is where about 1400 French collaborators and Vichy officials found refuge from mid-1944 till May 1945. Celine’s account of Sigmaringen is by far the most grotesque, blackly satirical section of his book—full of overflowing toilets, starving babies, hysterical crowds, ceaseless air-raids; and with appearances by Petain, Laval, and Fernand de Brinon (Celine’s fellow collabo writer, Vichy Secretary of State, and now head of the government-in-exile).

The heart of the “novel” is famously set in Sigmaringen, the ancient Hohenzollern castle-town on the Danube, just north of Lake Constance. This is where about 1400 French collaborators and Vichy officials found refuge from mid-1944 till May 1945. Celine’s account of Sigmaringen is by far the most grotesque, blackly satirical section of his book—full of overflowing toilets, starving babies, hysterical crowds, ceaseless air-raids; and with appearances by Petain, Laval, and Fernand de Brinon (Celine’s fellow collabo writer, Vichy Secretary of State, and now head of the government-in-exile). One day there is a rumor that there will be a distribution of free bread—maybe bread and sausage—over by the Castle drawbridge. A thousand people gather, looking filthy and lousy, to the wonderment of the German guards nearby, who have heard no such rumor. The crowd waits in anticipation for a half-hour, an hour . . . and finally there is activity at the Castle gate. But it is only Pétain and entourage, going out for the daily stroll!

One day there is a rumor that there will be a distribution of free bread—maybe bread and sausage—over by the Castle drawbridge. A thousand people gather, looking filthy and lousy, to the wonderment of the German guards nearby, who have heard no such rumor. The crowd waits in anticipation for a half-hour, an hour . . . and finally there is activity at the Castle gate. But it is only Pétain and entourage, going out for the daily stroll!

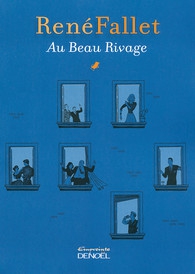

Tous les samedis soirs, à l’hôtel restaurant « Au Beau Rivage », Antoine, le patron, fait guincher ses clients au son de l’accordéon. Mais les temps changent, et les danseurs désertent le bal musette au profit d’orchestres modernes plus « électrisés »… La guinguette a fermé ses volets ! Antoine, morose, devient de plus en plus grincheux, et quand Pineau, le voisin, amène un 33 tours de musique classique, il pète un câble en même temps que la tronche du mélomane ! Celui-ci portant plainte auprès de la maréchaussée, notre Antoine se retrouve en cabane pour deux longs mois … Mais loin de déprimer, il savoure, dans sa carrée, le plaisir d’être enfin seul et, en morse et par tuyaux interposés, va devenir pote avec un autre taulard, Émile. Tous deux vont partager un luxe infini : ils vont rêver …Une fois de retour au « Beau Rivage », Antoine est métamorphosé et inquiète son entourage qui ne le reconnaît plus… Jusqu’au jour où Émile débarque dans la petite pension en bord de Seine et va chambouler tout autour de lui… Fallet avait un don inné pour créer des personnages aussi rocambolesques que truculents. Dans ce roman, il ne déroge pas à sa marque de fabrique ! Vous n’êtes pas prêts d’oublier« Pédalo » le maquereau fan de cyclisme ou bien « Martinique », buveur de rhum devant l’éternel et amant de la plantureuse Georgette, femme de l’agent de la paix, et néanmoins cocu, « Barberine »…Vous craquerez pour « 6. 4. 2 » gagnant à la loterie nationale et pêcheur à la ligne en quête de Victor le monstrueux et mythique brochet, Graal convoité par tous les autres amateurs d’halieutique… « Au Beau Rivage » déborde de gouaille, d’argot et de langage fleuri et c’est garanti, vous promet un fameux moment de bonne humeur et de lecture de haute volée ! On plonge avec délices et tête la première dans l’univers de René Fallet avec l’envie de re-dévorer ses autres livres, tellement c’est bon…

Tous les samedis soirs, à l’hôtel restaurant « Au Beau Rivage », Antoine, le patron, fait guincher ses clients au son de l’accordéon. Mais les temps changent, et les danseurs désertent le bal musette au profit d’orchestres modernes plus « électrisés »… La guinguette a fermé ses volets ! Antoine, morose, devient de plus en plus grincheux, et quand Pineau, le voisin, amène un 33 tours de musique classique, il pète un câble en même temps que la tronche du mélomane ! Celui-ci portant plainte auprès de la maréchaussée, notre Antoine se retrouve en cabane pour deux longs mois … Mais loin de déprimer, il savoure, dans sa carrée, le plaisir d’être enfin seul et, en morse et par tuyaux interposés, va devenir pote avec un autre taulard, Émile. Tous deux vont partager un luxe infini : ils vont rêver …Une fois de retour au « Beau Rivage », Antoine est métamorphosé et inquiète son entourage qui ne le reconnaît plus… Jusqu’au jour où Émile débarque dans la petite pension en bord de Seine et va chambouler tout autour de lui… Fallet avait un don inné pour créer des personnages aussi rocambolesques que truculents. Dans ce roman, il ne déroge pas à sa marque de fabrique ! Vous n’êtes pas prêts d’oublier« Pédalo » le maquereau fan de cyclisme ou bien « Martinique », buveur de rhum devant l’éternel et amant de la plantureuse Georgette, femme de l’agent de la paix, et néanmoins cocu, « Barberine »…Vous craquerez pour « 6. 4. 2 » gagnant à la loterie nationale et pêcheur à la ligne en quête de Victor le monstrueux et mythique brochet, Graal convoité par tous les autres amateurs d’halieutique… « Au Beau Rivage » déborde de gouaille, d’argot et de langage fleuri et c’est garanti, vous promet un fameux moment de bonne humeur et de lecture de haute volée ! On plonge avec délices et tête la première dans l’univers de René Fallet avec l’envie de re-dévorer ses autres livres, tellement c’est bon…

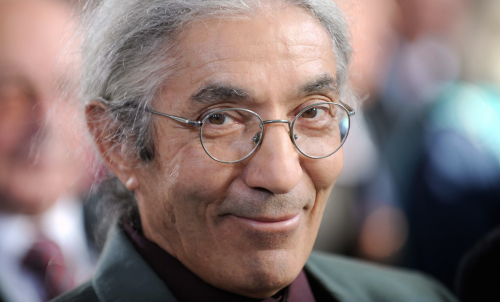

Tranquillement assis, comme si de rien n’était, Boualem Sansal attend ses lecteurs. Ce mardi soir, dans le petit théâtre de l’Alliance française, à Paris, seuls un vigile à ses côtés et des contrôles d’identité à l’entrée laissent transparaître le caractère explosif de ses idées. Avec son roman acclamé 2084, l’auteur algérien dépeint la menace du terrorisme islamiste et n’exclut plus une troisième Guerre mondiale. Tiré à 290 000 exemplaires, ce livre l’a propulsé au cœur de l’actualité brûlante d’une France qui se cherche. Couronné « Meilleur livre en 2015 » par le magazine Lire, son scénario avait déjà reçu le Grand prix du roman de l’Académie française. Depuis, Boualem Sansal court les rencontres littéraires pour s’expliquer auprès de ses lecteurs. Entretien.

Tranquillement assis, comme si de rien n’était, Boualem Sansal attend ses lecteurs. Ce mardi soir, dans le petit théâtre de l’Alliance française, à Paris, seuls un vigile à ses côtés et des contrôles d’identité à l’entrée laissent transparaître le caractère explosif de ses idées. Avec son roman acclamé 2084, l’auteur algérien dépeint la menace du terrorisme islamiste et n’exclut plus une troisième Guerre mondiale. Tiré à 290 000 exemplaires, ce livre l’a propulsé au cœur de l’actualité brûlante d’une France qui se cherche. Couronné « Meilleur livre en 2015 » par le magazine Lire, son scénario avait déjà reçu le Grand prix du roman de l’Académie française. Depuis, Boualem Sansal court les rencontres littéraires pour s’expliquer auprès de ses lecteurs. Entretien. Vous affirmez n’écrire « que des histoires vraies ». Pour vous, 2084 n’est pas de la science-fiction, mais se déroule aujourd’hui. Pendant l’écriture de votre roman, vous avez utilisé comme temps de narration le présent. Pourquoi cela a-t-il provoqué un casse-tête chez les grammairiens de Gallimard ?

Vous affirmez n’écrire « que des histoires vraies ». Pour vous, 2084 n’est pas de la science-fiction, mais se déroule aujourd’hui. Pendant l’écriture de votre roman, vous avez utilisé comme temps de narration le présent. Pourquoi cela a-t-il provoqué un casse-tête chez les grammairiens de Gallimard ? … ou par

… ou par

V. L. :

V. L. :  V. L. :

V. L. :  V. L. :

V. L. :  V. L. :

V. L. :  V. L. :

V. L. :

An eminent novelist, playwright, poet, and politician in Victorian Britain, Bulwer-Lytton has been largely neglected since his death in 1873. People remember the phrases he coined—such as “it was a dark and stormy night” or “the pen is mightier than the sword”—but not the man himself. His single contribution to the science-fiction genre,

An eminent novelist, playwright, poet, and politician in Victorian Britain, Bulwer-Lytton has been largely neglected since his death in 1873. People remember the phrases he coined—such as “it was a dark and stormy night” or “the pen is mightier than the sword”—but not the man himself. His single contribution to the science-fiction genre,  It would have been easy for Bulwer-Lytton to resign himself to the fact that the political battles which had defined so much of his life were lost. Instead he published The Coming Race, anonymously, in 1871. The novel addressed new dangers he feared would await Britain through the allegorical story of a subterranean master race called the Vril-ya, whose strange abilities were made possible by the immense power of an energy source called Vril. This mysterious substance is likened to electricity or an “atmospheric magnetism” which has attained “unity in natural energic agencies.” It can influence all forms of matter by providing a power source for machinery, healing physical ailments, establishing telepathic communication, and destroying entire cities.

It would have been easy for Bulwer-Lytton to resign himself to the fact that the political battles which had defined so much of his life were lost. Instead he published The Coming Race, anonymously, in 1871. The novel addressed new dangers he feared would await Britain through the allegorical story of a subterranean master race called the Vril-ya, whose strange abilities were made possible by the immense power of an energy source called Vril. This mysterious substance is likened to electricity or an “atmospheric magnetism” which has attained “unity in natural energic agencies.” It can influence all forms of matter by providing a power source for machinery, healing physical ailments, establishing telepathic communication, and destroying entire cities.  Egalitarian doctrine is embodied in the Vril-ya. Their society enjoys absolute equality of class and between sexes. Theirs appears to be a utopia in which crime, disease, and conflict do not exist. Leftist writers have conceived of such places in science fiction for decades, with Gene Roddenberry’s Star Trek being the most prominent example of recent times. This progressive spirit has been elevated to theological heights by the Vril-ya, who base their religion on the “conviction of a future state, more felicitous and more perfect than the present.” But the narrator soon discovers that this serene paradise is in fact one of the most civilized hellscapes to grace science fiction.

Egalitarian doctrine is embodied in the Vril-ya. Their society enjoys absolute equality of class and between sexes. Theirs appears to be a utopia in which crime, disease, and conflict do not exist. Leftist writers have conceived of such places in science fiction for decades, with Gene Roddenberry’s Star Trek being the most prominent example of recent times. This progressive spirit has been elevated to theological heights by the Vril-ya, who base their religion on the “conviction of a future state, more felicitous and more perfect than the present.” But the narrator soon discovers that this serene paradise is in fact one of the most civilized hellscapes to grace science fiction. The Coming Race’s contribution to science fiction is obvious in its exploration of technological advancement and its effects on society. Vril is not just an agent for modeling social and political life; it is a means of technological salvation. Bulwer-Lytton’s narrator likens Vril to electricity, but Vril’s abilities will remind modern readers of technologies that came after Bulwer-Lytton’s time—specifically, Vril has the ability to “reduce to ashes within a space of time too short for me to venture to specify it, a capital twice as vast as London.” As a result, this “mutually assured destruction” led to centuries of peace among the underground peoples, allowing the Vril-ya to develop and for nations to fragment into tribal communities tied together by mutual consent instead of state-sanctioned coercion. Unwittingly, Bulwer-Lytton managed to prophesy the nuclear age.

The Coming Race’s contribution to science fiction is obvious in its exploration of technological advancement and its effects on society. Vril is not just an agent for modeling social and political life; it is a means of technological salvation. Bulwer-Lytton’s narrator likens Vril to electricity, but Vril’s abilities will remind modern readers of technologies that came after Bulwer-Lytton’s time—specifically, Vril has the ability to “reduce to ashes within a space of time too short for me to venture to specify it, a capital twice as vast as London.” As a result, this “mutually assured destruction” led to centuries of peace among the underground peoples, allowing the Vril-ya to develop and for nations to fragment into tribal communities tied together by mutual consent instead of state-sanctioned coercion. Unwittingly, Bulwer-Lytton managed to prophesy the nuclear age. The Vril-ya center their lives around machinery and scientific advancement, with no consideration for the soul or emotion. They augment themselves with mechanical wings for personal transportation, which calls to mind later ideas of cyborgs and transhumanism. This notion that every technological leap robs some part of our humanity has become a recurring theme in science fiction, so much so that it has become cliché—yet in many ways, it started with Bulwer-Lytton.

The Vril-ya center their lives around machinery and scientific advancement, with no consideration for the soul or emotion. They augment themselves with mechanical wings for personal transportation, which calls to mind later ideas of cyborgs and transhumanism. This notion that every technological leap robs some part of our humanity has become a recurring theme in science fiction, so much so that it has become cliché—yet in many ways, it started with Bulwer-Lytton.

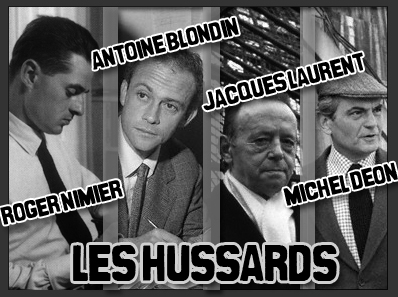

Au lancement de la Table Ronde, « agréable refuge où régnait un climat d’improvisation ingénue » dixit Michel Déon, la revue alors dirigée par François Mauriac collectionne quelques plumes illustres, et pour le moins hétérogènes : Albert Camus, Thierry Maulnier, Raymond Aron...

Au lancement de la Table Ronde, « agréable refuge où régnait un climat d’improvisation ingénue » dixit Michel Déon, la revue alors dirigée par François Mauriac collectionne quelques plumes illustres, et pour le moins hétérogènes : Albert Camus, Thierry Maulnier, Raymond Aron...

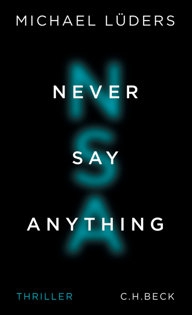

Dans son roman «Never say anything – NSA», Michael Lüders nous montre magistralement que nous aussi, nous vivons dans ce monde et que chacun d’entre nous porte une responsabilité envers l’histoire et les générations futures.

Dans son roman «Never say anything – NSA», Michael Lüders nous montre magistralement que nous aussi, nous vivons dans ce monde et que chacun d’entre nous porte une responsabilité envers l’histoire et les générations futures. Michael Lüders, en tant que spécialiste du Proche-Orient présente ces informations spécifiques sous forme de roman. Ces faits n’auraient probablement jamais pu être publiés sous forme d’un travail journalistique. Il profite de ses connaissances en matière de style littéraire, ce qui permet au lecteur de s’identifier avec Sophie. Il ressent comme elle et souffre avec elle, surtout parce que Sophie reste fidèle à sa volonté et à son devoir journalistique de découvrir la vérité. Cela donne de l’espoir, quels que soient les abîmes bien réels relatés dans le roman: tant qu’il y aura des gens comme Sophie et d’autres qui lui viennent en aide dans les pires situations, le monde ne sera pas perdu. Cela nonobstant tous les raffinements des techniques de surveillance et d’espionnage utilisés à poursuivre Sophie pour la faire tomber et s’en débarrasser.

Michael Lüders, en tant que spécialiste du Proche-Orient présente ces informations spécifiques sous forme de roman. Ces faits n’auraient probablement jamais pu être publiés sous forme d’un travail journalistique. Il profite de ses connaissances en matière de style littéraire, ce qui permet au lecteur de s’identifier avec Sophie. Il ressent comme elle et souffre avec elle, surtout parce que Sophie reste fidèle à sa volonté et à son devoir journalistique de découvrir la vérité. Cela donne de l’espoir, quels que soient les abîmes bien réels relatés dans le roman: tant qu’il y aura des gens comme Sophie et d’autres qui lui viennent en aide dans les pires situations, le monde ne sera pas perdu. Cela nonobstant tous les raffinements des techniques de surveillance et d’espionnage utilisés à poursuivre Sophie pour la faire tomber et s’en débarrasser.

Auteur de huit recueils poétiques d’inspiration parnassienne, Rodenbach est surtout connu pour ses romans dont le style est aux antipodes du réalisme et du naturalisme. Trois personnages, une intrigue simple, une temporalité romanesque concentrée en un semestre, de novembre à mai : tels sont les ingrédients de Bruges-la-Morte.

Auteur de huit recueils poétiques d’inspiration parnassienne, Rodenbach est surtout connu pour ses romans dont le style est aux antipodes du réalisme et du naturalisme. Trois personnages, une intrigue simple, une temporalité romanesque concentrée en un semestre, de novembre à mai : tels sont les ingrédients de Bruges-la-Morte.

Le préfixe dys de dystopie renvoie au grec dun qui est l’antithèse de la deuxième acception étymologique d’utopie (non pas u mais eu, “lieu du bien”). On fait remonter l’origine du mot “dystopie” tantôt au livre du philosophe tchèque

Le préfixe dys de dystopie renvoie au grec dun qui est l’antithèse de la deuxième acception étymologique d’utopie (non pas u mais eu, “lieu du bien”). On fait remonter l’origine du mot “dystopie” tantôt au livre du philosophe tchèque  C’est en 1920 avec la parution de Nous autres que la fiction dystopique naît véritablement. Cette œuvre phare de l’ingénieur russe Evguéni Ivanovitch Zamiatine donne ainsi ses “lettres de noblesses” au genre. Son ouvrage influença considérablement bon nombre de récits analogues tels que Le Meilleur des mondes d’Huxley et 1984 d’Orwell, publiés respectivement douze et vingt-huit ans plus tard.

C’est en 1920 avec la parution de Nous autres que la fiction dystopique naît véritablement. Cette œuvre phare de l’ingénieur russe Evguéni Ivanovitch Zamiatine donne ainsi ses “lettres de noblesses” au genre. Son ouvrage influença considérablement bon nombre de récits analogues tels que Le Meilleur des mondes d’Huxley et 1984 d’Orwell, publiés respectivement douze et vingt-huit ans plus tard. Ces œuvres voient donc dans l’utopie non pas une chance pour l’humanité, mais un risque de dégénérescence terriblement inhumaine qu’il faut empêcher à tout prix. Le but n’est pas de réaliser des utopies, mais au contraire d’empêcher qu’elles se réalisent. C’est l’avertissement du philosophe existentialiste

Ces œuvres voient donc dans l’utopie non pas une chance pour l’humanité, mais un risque de dégénérescence terriblement inhumaine qu’il faut empêcher à tout prix. Le but n’est pas de réaliser des utopies, mais au contraire d’empêcher qu’elles se réalisent. C’est l’avertissement du philosophe existentialiste

Giono, c’est autre chose. Sa correspondance avec Gallimard, qui vient de paraître, nous montre un personnage d’une duplicité peu commune. Dès 1928, Gaston lui propose de devenir son éditeur exclusif dès qu’il sera libre de ses engagements avec Grasset. Grand écrivain mais sacré filou, Giono n’aura de cesse de jouer un double jeu, se flattant d’être « plus malin » que ses éditeurs. Rien à voir avec Céline, âpre au gain, mais qui se targuait d’être « loyal et carré ». Giono, lui, n’hésitait pas à signer en même temps un contrat avec Grasset et un autre avec Gallimard pour ses prochains ouvrages. Chacun des deux éditeurs ignorant naturellement l’existence du traité avec son concurrent. But de la manœuvre : toucher deux mensualités (!). La mèche sera vite éventée. Fureur de Bernard Grasset qui voulut porter plainte pour escroquerie et renvoyer l’auteur indélicat devant un tribunal correctionnel. L’idée de Giono était, en théorie, de réserver ses romans à Gallimard et ses essais à Grasset. L’affaire ira en s’apaisant mais Giono récidivera après la guerre en proposant un livre à La Table ronde, puis un autre encore aux éditions Plon. En termes mesurés, Gaston lui écrit : « Comprenez qu’il est légitime que je sois surpris désagréablement. » Et de lui rappeler, courtoisement mais fermement, ses engagements, ses promesses renouvelées et ses constantes confirmations du droit de préférence des éditions Gallimard. En retour, Giono se lamente : « Avec ce que je dois donner au percepteur, je suis réduit à la misère noire. » Et en profite naturellement pour négocier ses nouveaux contrats à la hausse. Ficelle, il conserve les droits des éditions de luxe et n’entend pas partager avec son éditeur les droits d’adaptation cinématographiques de ses œuvres. Tel était Giono qui, sur ce plan, ne le cédait en rien à Céline. On peut cependant préférer le style goguenard de celui-ci quand il s’adresse à Gaston : « Si j’étais comme vous multi-milliardaire (…), vous ne me verriez point si harcelant… diable ! que vous enverrais loin foutre ! ² ».

Giono, c’est autre chose. Sa correspondance avec Gallimard, qui vient de paraître, nous montre un personnage d’une duplicité peu commune. Dès 1928, Gaston lui propose de devenir son éditeur exclusif dès qu’il sera libre de ses engagements avec Grasset. Grand écrivain mais sacré filou, Giono n’aura de cesse de jouer un double jeu, se flattant d’être « plus malin » que ses éditeurs. Rien à voir avec Céline, âpre au gain, mais qui se targuait d’être « loyal et carré ». Giono, lui, n’hésitait pas à signer en même temps un contrat avec Grasset et un autre avec Gallimard pour ses prochains ouvrages. Chacun des deux éditeurs ignorant naturellement l’existence du traité avec son concurrent. But de la manœuvre : toucher deux mensualités (!). La mèche sera vite éventée. Fureur de Bernard Grasset qui voulut porter plainte pour escroquerie et renvoyer l’auteur indélicat devant un tribunal correctionnel. L’idée de Giono était, en théorie, de réserver ses romans à Gallimard et ses essais à Grasset. L’affaire ira en s’apaisant mais Giono récidivera après la guerre en proposant un livre à La Table ronde, puis un autre encore aux éditions Plon. En termes mesurés, Gaston lui écrit : « Comprenez qu’il est légitime que je sois surpris désagréablement. » Et de lui rappeler, courtoisement mais fermement, ses engagements, ses promesses renouvelées et ses constantes confirmations du droit de préférence des éditions Gallimard. En retour, Giono se lamente : « Avec ce que je dois donner au percepteur, je suis réduit à la misère noire. » Et en profite naturellement pour négocier ses nouveaux contrats à la hausse. Ficelle, il conserve les droits des éditions de luxe et n’entend pas partager avec son éditeur les droits d’adaptation cinématographiques de ses œuvres. Tel était Giono qui, sur ce plan, ne le cédait en rien à Céline. On peut cependant préférer le style goguenard de celui-ci quand il s’adresse à Gaston : « Si j’étais comme vous multi-milliardaire (…), vous ne me verriez point si harcelant… diable ! que vous enverrais loin foutre ! ² ».

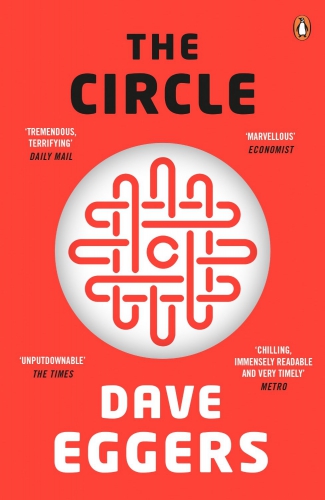

Et c’est vrai qu’il manque deux choses essentielles à un (très) bon roman : finesse et substance, tant dans les personnages (qui manquent vraiment de profondeur) que dans l’avènement du système totalitaire.

Et c’est vrai qu’il manque deux choses essentielles à un (très) bon roman : finesse et substance, tant dans les personnages (qui manquent vraiment de profondeur) que dans l’avènement du système totalitaire.

Il y a une volupté singulière – triste et douce – à évoquer ce dont on ne parle quasiment jamais, à penser des dimensions de la réalité que l’idéalisme ignore. Comme le laissé pour compte, le renié, les objets déchus. Autrement dit le rebut, ce qui gît au grenier, à la cave, dans les tombeaux ou dans un coin de la mémoire. C’est autour de ce que ce rebuté ou ce révolu disent de nous, de l’excessive solitude de l’exclu mais aussi de la construction de notre imaginaire, que gravitent la centaine de courts textes réunis dans Le Sommeil des objets.

Il y a une volupté singulière – triste et douce – à évoquer ce dont on ne parle quasiment jamais, à penser des dimensions de la réalité que l’idéalisme ignore. Comme le laissé pour compte, le renié, les objets déchus. Autrement dit le rebut, ce qui gît au grenier, à la cave, dans les tombeaux ou dans un coin de la mémoire. C’est autour de ce que ce rebuté ou ce révolu disent de nous, de l’excessive solitude de l’exclu mais aussi de la construction de notre imaginaire, que gravitent la centaine de courts textes réunis dans Le Sommeil des objets.

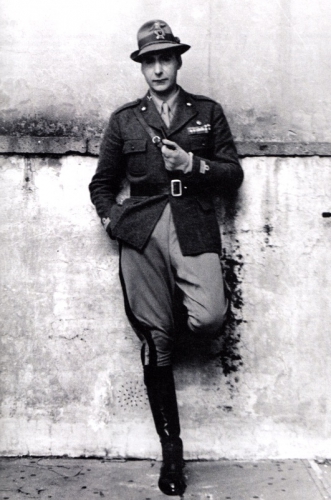

Quando – si era nel 1921 – Malaparte scrisse il dirompente libro “Viva Caporetto!”, poi intitolato “La rivolta dei santi maledetti”, che rileggeva dalle fondamenta la fenomenologia di quella drammatica sconfitta, fece un’operazione di vera rottura ideologica, spingendo la provocazione ben oltre gli steccati della polemica antiborghese, osando toccare il nervo sensibile del superficiale orgoglio nazionale allora egemone in Italia: della rovinosa rotta dell’ottobre 1917 (che il generale Cadorna e molti osservatori attribuirono a un insieme di renitenza e insubordinazione di masse di fanti che in realtà erano abbrutiti dall’inumana vita di trincea) egli fece il simbolo di una rivolta politica in piena regola. Una volta vista non dall’ottica degli alti comandi e dei “bravi cittadini”, ma da quella del fantaccino analfabeta, quella sconfitta, che era un tabù rimosso dall’ipocrita mentalità borghese, diventava un atto politico e la massa dei disfattisti assurgeva a sua volta al rango di soggetto politico. Dando vita, come ha scritto Mario Isnenghi, a qualcosa di inedito e di potenzialmente incendiario, cioè “una interpretazione rivoluzionaria della prima guerra mondiale, della storia delle masse e della psicologia collettiva dentro la guerra”.