Cervantes, Numancia y la idea de España

Ex: http://rodrigorodriguez.info

España sufre a día de hoy día un problema de conciencia identitaria. Un problema respecto del saber quiénes somos y cuál es nuestra historia e identidad. Es así que la actual crisis territorial, no es sino reflejo de una crisis de nación tras la cual subyace el problema de no saber o entender qué es España, quiénes somos los españoles y de dónde venimos.

Recordar y comprender dicha identidad, se convierte así en algo fundamental para lo cual la figura de Cervantes, podrá ser especialmente esclarecedora. Por su obra, por su vida, por el momento que le toco vivir, en Cervantes se darán todos los elementos para a través de su pensamiento, encontrar cátedra incontestable que nos ayude a conocer y entender el ser e identidad de España. Y efectivamente es así, pues es una de sus tragedias más representativas Cervantes, no dejó plasmada su idea de España…

La cuestión identitaria se ha convertido en uno de los problemas fundamentales que afectan a España. Nuestra crisis territorial no es sino una crisis de nación tras la cual subyace un problema identitario. Un problema de conciencia de nosotros mismos y auto conocimiento. Un no saber quiénes somos y de dónde venimos que debilita los andamiajes de nuestra constitución política y ciudadana, y nos hace pasto de las derivas nacionalistas. Tanto en el ámbito del cuestionamiento a la unidad de España como unidad de voto acerca de aquello que nos afecta a todos. Como cuestionamiento a la unidad de España respecto del ser mismo de España. De España como realidad histórico política, étnico cultural y antropológica que raíz común de nuestra diversidad, es a su vez fundamento de nuestra unidad.

Se pretende así desde los nacionalismos y con excusa de las identidades culturales particulares de algunas regiones, afirmar tanto la ruptura de la unidad de voto, que no es sino la unidad de decisión respecto de aquello que nos atañe a todos; como afirmar la ruptura de la comunidad identitaria. Esto es, hacer de las particularidades de una región, diferencias identitarias de nivel superior a las que no podrá corresponder más que el derecho de autodeterminación.

En ambos casos se retorcerán los conceptos y las palabras a través de sofismas y trampantojos argumentales. Se llamará así derecho a decidir y acto democrático a la voluntad de una parte integrada en un todo, a tomar una decisión unilateral respecto de ese todo sin contar él e independientemente de los efectos que sobre dicho todo, tenga dicha decisión. Y del mismo modo, se hará de toda disensión acaecida en el proceso histórico político de España, excusa de tiranía insoportable y anhelo legitimo de libertad. Haciéndose también de toda particularidad cultural o histórica, acento innegable de identidad diferenciada ubicada más allá de toda raíz común española. Por supuesto todo ello a costa de disparates históricos insostenibles y de demagogias políticas que de tanto repetirse, parecería que han ganado marchamo de veracidad.

De hecho, la hegemonía cultural de un progresismo mal entendido en el que pesan todavía complejos y manías respecto del Franquismo y de España, habrá facilitado el camino al separatismo y sus tergiversaciones. Pues mayormente no habrá tenido en frente un discurso sólido, articulado y veraz, capaz de ponerlo en evidencia y de ofrecerse a los españoles, como narrativa identitaria común. Generándose entonces una ofuscación en la comprensión del problema en la que a duras penas, se desenmascara la falacia independentista. Toda vez que la derecha, desde su tecnocracia, economicismo y estrechez de miras, poco o nada ha aportado para esclarecer el debate.

Mucho se oye hablar así del pueblo catalán, vasco o andaluz, y a penas se dice nada respecto del pueblo español. Entendido éste como el conjunto del que formarían parte integral vascos, catalanes o andaluces. España como unidad política materializada en la unidad de voto para aquello que nos afecta a todos, es así sistemáticamente relativizada por el “derecho a decidir”. Y el fundamento identitario del que surgiría dicha unidad política, es puesto en duda una y otra vez por los correspondientes “hecho diferenciales”, hasta el punto de que parecería que España, es solo un constructo jurídico superpuesto a unas naciones libres y autónomas entre las que debería haber, poco más que una relación de buena vecindad…

Sin embargo las cosas no son así. La realidad de España y sus regiones y nacionalidades es otra. Y la constitución política de España no es sino la plasmación de una hermandad de fondo entre gentes y pueblos que tienen mucho más en común que diferencias. Gentes y pueblos que durante siglos y con luces y sombras, alianzas y enfrentamientos, han configurado una de las identidades más antiguas de Europa. Recordar y entender así dicha identidad, se convierte en algo fundamental para poder afrontar el desafío separatista y reencontrarnos y reconciliarnos con nuestra identidad común española.

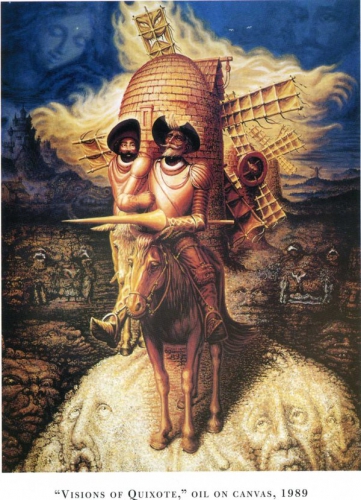

Para dicho fin, la figura de Cervantes se mostrará especialmente esclarecedora. Por su obra, por su vida, por el momento que le toco vivir, en Cervantes se darán todos los elementos para a través de su pensamiento, encontrar cátedra incontestable que nos ayude a conocer y entender el ser e identidad de España. Y efectivamente es así, pues es una de sus tragedias más representativas, Cervantes quiso dejar plasmada su idea de España. Idea para su época y para aquel tiempo, pero idea que aún pasados los siglos, hoy día sigue resultando tremendamente aleccionadora…

España y la profecía del Duero.

Rondaba ya los cuarenta años cuando Cervantes escribió “El cerco de Numancia” (Año 1585). Tragedia renacentista sobre el fin de la Numancia celtibérica frente a Roma, y tras un penoso asedio en el que lo numantinos prefirieron quitarse la vida a ser derrotados por el hambre o entregarse a la esclavitud. El episodio de la heroica ciudad celtibérica y su suicidio colectivo frente al general romano Escipión, habría servido así a Cervantes de inspiración para una de las obras de teatro más interesantes del Siglo de Oro. Pudiendo extraerse de la misma varios contenidos morales con la excusa de la sufrida guerra numantina: el amor a la libertad, la dignidad del vencido, la muerte honrosa, la victoria sin honra, etc… Sin embargo, entre estos temas se dará también una honda reflexión sobre el ser, la historia e incluso el destino de España. Reflexión que viniendo de Cervantes, no debe pasarnos desapercibida ni ser relativizada.

Dividida en cuatro jornadas, la obra en la primera de ellas, nos plantea ya lo esencial del argumento. El general romano Escipión por encargo del senado asume la “difícil y pesada carga” de rendir la ciudad celtibérica de Numancia. Subido a una peña Escipión arenga a los desmoralizados soldados romanos diciendo como sigue: “Avergonzaos, varones esforzados, porque a nuestro pesar, con arrogancia tan pocos españoles y encerrados defienden este nido de Numancia. Diez y seis años son, y más, pasados, que mantienen la guerra, y la jactancia de haber vencido con feroces manos millares de romanos”.

Los soldados turbados por las palabras de Escipión juran ponerse de su lado en la lucha contra Numancia, siendo entonces que se anuncia la inesperada llegada de unos embajadores numantinos que quieren parlamentar con el general. Escipión y los numantinos se reúnen y estos últimos le ofrecen amistad y paz tras tantos años de “porfía”, pero Escipión la rechaza: “A desvergüenza de tan largos años es poca recompensa pedir paces”. No hay armisticio posible con Roma y los numantinos marchan sabiendo que se reanuda de nuevo la guerra: “Al hecho, que guerras ama el numantino pecho”.

Escipión queda solo en su tienda junto a su hermano Fabio siendo entonces que se desvela su plan: “Pienso de un hondo foso rodearlos, y por hambre insufrible derrotarlos. No quiero yo que sangre de romanos coloré más el suelo de esta tierra (…) en tan larga, reñida y cruda guerra”. A lo que su hermano Fabio contestará: “Mejor será encerrarlos como dices, y quitarle a su brío las raíces. Bien puede la ciudad toda cercarse si no es en la parte do el río la baña”.

El argumento esencial de la trama es así puesto ya sobre la mesa y siendo conocido por todos cual iba a ser el desenlace final del enfrentamiento, la tensión dramática de la obra ira paso a paso en aumento hasta la catarsis final. Sin embargo antes de continuar con la trama, la obra al terminar la primera jornada hace un curioso receso. Un receso en el que Cervantes parecerá querer mostrarnos su idea de España:

Aparece en escena la propia “España”, como personaje de la obra, como personaje alegórico que representaría a la mismísima España. Su voz clama al Cielo:

“¡Alto, sereno y espacioso Cielo que con tus influencias enriqueces la parte que es mayor de este mi suelo (…) muévate a compasión mi amargo duelo, y pues al afligido favoreces, favoréceme a mí en ansia tamaña, que soy la sola y desdichada España”.

Lamentándose de su destino España plantea el “pecado original” de donde parecerían provenir gran parte de sus aflicciones:

“¿Será posible que de continuo sea esclava de naciones extrajeras y que en un pequeño tiempo yo no vea de libertad tendidas mis banderas? (…) mis famosos hijos y valientes andan entre sí mismos diferentes. Jamás en su provecho concertaron los divididos ánimos furiosos, antes más los apartaron cuando se vieron más menesterosos”.

Sus hijos viven divididos de espaldas entre sí, más aun cuando más necesitarían estar unidos.

Al tiempo frente a la amenaza romana, señala a Numancia como adalid de la libertad:

“Numancia es la que ahora sola ha sido quien la luciente espada sacó fuera, y a costa de su sangre ha mantenido la amada libertad suya y primera”.

Es entonces que lamentándose del cerco que sufrirán los numantinos invoca al río Duero que a la sazón, corre a los pies de la ciudad celtibérica:

“Y pues sola la parte por do corre y toca la ciudad el ancho Duero, es aquella que ayuda y que socorre en algo al numantino prisionero, antes que alguna máquina o gran torre en sus aguas se funde, rogar quiero al caudaloso y conocido río, que en lo que pueda, ayude al pueblo mío”.

Y el río Duero aparece en escena. Al igual que España también como personaje alegórico. Dice como sigue:

“Madre querida España, rato había que hirieron mis oídos tus querellas; y si en salir acá me detenía fue por no poder dar remedio a ellas. El fatal, miserable, y triste día según el disponer de las estrellas, llega a Numancia, y cierto temo que no hay remedio a su dolor”.

Para Numancia la suerte está echada… y el río Duero lo sabe. Así lo “disponen las estrellas”. Sin embargo ese amargo final pudiera ser que fuera semilla y anuncio de algo grande:

“Mas ya que el revolver del duro hado tenga el último fin establecido de ese tu pueblo numantino amado, pues a términos tales ha venido, un consuelo le queda en este estado: que no podrán las sombras del olvido oscurecer el sol de sus hazañas”.

El olvido no caerá así sobre la heroica ciudad celtibérica y puesto que la luz de sus hazañas no declina, dicha luz parecerá ser promesa de un tiempo mejor: Comienza entonces “la profecía del Duero”, momento especialmente interesante de la obra de Cervantes…

“tiempo vendrá (…) que estos romanos serán oprimidos por los que ahora tienen abatidos. De remotas naciones venir veo gentes que habitarán tu dulce seno después que, como quiere tu deseo, habrán a los romanos puesto freno. Godos serán, que con vistoso arreo, dejando de su fama el mundo lleno, vendrán a recogerse en tus entrañas, dando de nuevo vida a sus hazañas”.

Anuncia la caída de Roma a manos de los Godos y la llegada de éstos a España.

“Y portillos abriendo en Vaticano, tus bravos hijos, y otros extranjeros, harán que para huir vuelva la planta el gran piloto de la nave santa. Y también vendrá tiempo en que se mire estar blandiendo el español cuchillo sobre el cuello del romano, y que respire solo por la bondad de su caudillo”.

Anuncia el saco de Roma por parte de las tropas del emperador Carlos V en 1527, haciendo huir al propio Papa, así como señala las victorias españolas en Italia durante el siglo XV y XVI. Victorias que plantea como resarcimiento de los españoles frente a los romanos, y que son a su vez puestas en relación con las victorias godas frente a Roma.

“Y cuando fuere ya más conocido el propio Hacedor de tierra y cielo, aquel que ha de quedar instituido virrey de Dios en todo el suelo, a tus reyes dará tal apellido, cual viere que más cuadra con su celo: católicos serán llamados todos, sucesión digna de los fuertes Godos”.

Señala la llegada del cristianismo y como éste, dará a los reyes de España nombre llamándolos católicos. Estableciéndose la continuidad entre éstos y los antiguos Godos. Una línea de continuidad entre los “fuertes” Godos y los reyes de España que se sobreentiende, habría adquirido especial plenitud con los Reyes Católicos propiamente dichos.

“Pero el que más levantará la mano en honra tuya (…) haciendo que el valor del nombre Hispano tenga entre todos el mejor asiento, un rey será, de cuyo intento sano grandes cosas me muestra el pensamiento, será llamado, siendo suyo el Mundo, el segundo Felipe sin segundo”.

Anuncia la llegada futura de un rey sin par que honrará especialmente a España y del que podrá decirse qué es “suyo el Mundo”: Felipe II.

“Debajo de este Imperio tan dichoso serán a una corona reducidos, por el bien universal y a tu reposo, tus reinos hasta entonces divididos: el girón lusitano tan famoso, que en un tiempo se cortó de los vestidos de la ilustre Castilla, ha de zurcirse de nuevo, y a su estado antiguo unirse”.

España en el futuro podrá fin a sus divisiones internas e incluso Portugal (“el girón lusitano”) volverá a España. “Por el bien universal” y por la paz, todo ello en la égida de un Imperio “dichoso”.

“¡Qué envidia, qué temor, España amada, te tendrán mil naciones extranjeras, en quien tú teñirás tu aguda espada y tenderás triunfando tus banderas!”

La profecía del Duero concluye celebrando la gloria de la futura España, unida, temida, amada y victoriosa de sus enemigos.

“Sirva esto de alivio en la pesado ocasión por quien lloras tan de verás”.

Ese destino de gloria es así alivio y consuelo para esa España afligida que ha de afrontar ahora, las duras y trágicas jornadas del asedio de Numancia.

El río Duero se despide tras su profecía-“Adiós, porque me esperan ya mis ninfas…” –y España le dice adiós deseándole los favores del Cielo. Se cierra la primera jornada del “Cerco de Numancia” y a través de ese río Duero que habla con voz de profecía, parece habernos hablado el mismísimo Cervantes…

¿Qué podemos decir nosotros de esta peculiar profecía? De esta semblanza de España que Cervantes ha recogido por boca del río Duero. ¿Qué idea de España refleja esta obra y es trasladada desde las tablas del teatro a los españoles del siglo XVI? ¿Qué puede decirnos a nosotros de nosotros mismos, a los españoles del siglo XXI, las palabras del río Duero de Cervantes?

Ciertamente creemos que sería un verdadero error en un país como España, tan desorientado en cuanto su identidad, al conocimiento y puesta en valor de su identidad e historia, dejar pasar las palabras de Cervantes…

Siendo así y a bote pronto, resaltarán las siguientes ideas:

-En primer lugar Cervantes traslada la idea de la existencia de España, que aparece incluso como personaje de la obra. Esto que puede parecer una obviedad no lo es tal en un país, donde a día de hoy puedes encontrar políticos, tertulianos y periodistas que no tienen reparo en ningunear la existencia histórica de España como nación de largo recorrido. Como nación de siglos de antigüedad presente ya, en la conciencia colectiva de los españoles del Siglo de Oro.

-En segundo lugar resulta a nuestro parecer interesantísimo que Cervantes, ubique en la España prerromana el origen mismo de lo español. Haga de Numancia y la España “ancestral” de los celtíberos, “patria originaria” de los españoles. Siendo hasta tal punto así que la conquista romana es presentada como afrenta que algún día, los españoles podrán resarcir.

-Tercero, se señala una suerte de “pecado original” de los españoles, de “mis hijos” dice literalmente España. Esa fuente de nuestros males y de nuestra debilidad no será otra, que la división entre nosotros. División que será aún más lacerante al enconarse justo, cuando deberíamos estar más unidos.

-Cuarto, la España Goda como fuente de identidad y episodio fundacional de nuestra historia. Episodio que genera una continuidad a través del tiempo que llega a los reyes católicos: literalmente “sucesión digna de los fuerte godos”.

-Quinto, la propia referencia a esa catolicidad como rasgo importante de la tradición e identidad española: “a tus reyes dará tal apellido, cual viere que más cuadra con su celo: católicos”.

-Sexto, el llamado Siglo de Oro y los tiempos del Imperio Español, como plenitud de España. Como apogeo de una nación unida y poderosa de la que forma parte también Portugal, y cuyas banderas triunfan ahora donde antes se veían privadas de libertad, y cuya espada se tiñe con la sangre de sus enemigos, habiendo sido Numancia la primera “quien la luciente espada sacó fuera”.

-Séptimo, la nula referencia a una herencia árabe o judía e incluso a la Reconquista. Como si algo tan conocido de todos en aquel momento, tanto para público como autor, pudiera obviarse a la hora de entender qué es España, cual es su identidad y cuál es su destino.

Estas siete ideas fundamentales que sobre España plantea Cervantes a través de la profecía del Duero, son a nuestro humilde entender altamente significativas y valiosas, pues vienen de quien vienen y son recogidas en un momento tan especial e importante para nuestra historia, como el siglo XVI. Ideas en las que se refleja una honda conciencia identitaria, arraigada en los ancestros, en la idea destino colectivo, de continuidad histórica a lo largo de tiempo y de superación a la postre, de derrotas y adversidades.

Cervantes nos ofrece así a los españoles del siglo XXI una sana conciencia identitaria que por desgracia a día de hoy, apenas existirá entre nosotros y que sin embargo, era objeto de una obra teatral de éxito en el siglo XVI. Ciertamente da qué pensar… Y es una pena que ideas que pudieron estar tan presentes en alguien como Cervantes, los españoles de nuestro tiempo o no sepamos de ellas o peor aún, nos avergoncemos de ellas y repudiemos en un gesto de estúpida endofobia. Endofobia de la que estamos convencidos, nada bueno se puede sacar…

Así para Cervantes y su profecía del Duero, el Imperio Español habría tenido su origen en las hazañas de los numantinos y en Felipe II, su punto culminante. Habría habido una “urheimat” y un cénit. Estableciéndose una continuidad y semejanza entre el pasado y el presente observándose, que si en la lucha contra Roma había desunión entre españoles, bajo Felipe II y habiendo unión completa, se habría conseguido la preeminencia de España sobre el resto de las naciones. Cuando los españoles llegan a la unidad de sus distintos pueblos, se hace posible realizar un gran destino, en este caso el Imperio.

Es así que en esta obra de Cervantes, esa “patria originaria” que sería Numancia, será mostrada como paradigma de unidad, como modelo de cohesión más allá de desavenencias internas. Unidad y cohesión que es recogida como lección del pasado para los españoles del siglo XVI que asisten a la representación de la obra. Al mismo tiempo se plantea la hazaña numantina, como el otro gran legado o lección de Numancia a los españoles, pues el heroísmo numantino se recogerá como anuncio de las futuras hazañas de España. Así al final de la obra literalmente se dice: “Indicio ha dado esta no vista hazaña del valor que en los siglos venideros, tendrán los hijos de la fuerte España, hijos de tales padres herederos”. Es decir la grandeza de España y su Imperio, guardaría una relación de continuidad con el coraje numantino y se hace posible gracias a la herencia de éste. En el pasado y más allá de la caída de Numancia, estaría el origen y legitimidad del presente.

En definitiva, la “Numancia” de Cervantes como un claro reflejo de una conciencia identitaria española de la que participa el autor y para la que los numantinos, serían la primera imagen de los antiguos españoles. Dándose una línea de continuidad histórica a través de la España Goda y la España de los Reyes Católicos que hace de los españoles de 1580, herederos de los numantinos y protagonistas de una unidad que ahora, engloba a España entera. Unidad que permite hacerla protagonista de un designio superior, que obviamente en tiempos de Cervantes, se leerá en clave imperial.

Patria originaria, necesidad de unidad, continuidad histórica a lo largo de los siglos, hazañas aleccionadoras, proyecto colectivo… ¿De verdad todo esto está demás? ¿De verdad no tiene Cervantes nada que enseñarnos con su Numancia, a los españoles del siglo XXI? ¿De verdad podemos seguir en ausencia de conciencia identitaria española y sufriendo de endofobia? ¿De verdad tiene sentido negar a España? ¿De verdad tiene sentido romper su unidad?

Yo pienso que no. Estoy convencido de que no. Y no por nada, sino porque es Cervantes, quien me invita a pensar así…

Le Sauvage est le seul personnage à ne pas avoir subi de conditionnement. Lorsque Bernard Marx le ramène pour le présenter à son père, le chef Tomakin, le Sauvage se révèle incapable de comprendre encore moins de suivre les règles de cette civilisation. On apprend que lorsqu’il a été mis au monde, sa mère ne lui a exprimé aucun amour, n’a eu envers lui aucun geste d’affection. Rien de plus normal. Sa mère Linda, issue de cette société du bonheur permanent, n’a jamais été habituée à manifester le moindre sentiment. Les mots tels que « monogamie », « mère », et « père » étaient supprimés, bannis du vocabulaire de la communauté. Le Sauvage reproche à cette société la perte de relation avec soi qu’elle instaure. Les individus considérés uniquement comme des consommateurs sont obnubilés par la satisfaction de leurs besoins basiques. Ils ne recherchent aucune spiritualité et encore moins d’explications sur ce qui régit le monde qui les entoure…

Le Sauvage est le seul personnage à ne pas avoir subi de conditionnement. Lorsque Bernard Marx le ramène pour le présenter à son père, le chef Tomakin, le Sauvage se révèle incapable de comprendre encore moins de suivre les règles de cette civilisation. On apprend que lorsqu’il a été mis au monde, sa mère ne lui a exprimé aucun amour, n’a eu envers lui aucun geste d’affection. Rien de plus normal. Sa mère Linda, issue de cette société du bonheur permanent, n’a jamais été habituée à manifester le moindre sentiment. Les mots tels que « monogamie », « mère », et « père » étaient supprimés, bannis du vocabulaire de la communauté. Le Sauvage reproche à cette société la perte de relation avec soi qu’elle instaure. Les individus considérés uniquement comme des consommateurs sont obnubilés par la satisfaction de leurs besoins basiques. Ils ne recherchent aucune spiritualité et encore moins d’explications sur ce qui régit le monde qui les entoure…

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

What don’t we understand?

What don’t we understand? If you the the greatest European power, why are you also nationalists?

If you the the greatest European power, why are you also nationalists?

Mais ce qui fait de Jünger un « nationaliste » dans les années 1920, c’est la lecture de Maurice Barrès. Pourquoi ? Avant la Grande Guerre, on était conservateur (mais non révolutionnaire !). Désormais, avec le mythe du sang, chanté par Barrès, on devient un révolutionnaire nationaliste. Le vocable, plutôt nouveau aux débuts de la république de Weimar, indique une radicalisation politique et esthétique qui rompt avec les droites conventionnelles. L’Allemagne, entre 1918 et 1923, est dans la même situation désastreuse que la France après 1871. Le modèle revanchiste barrésien est donc transposable dans l’Allemagne vaincue et humiliée. Ensuite, peu enclin à accepter un travail politique conventionnel, Jünger est séduit, comme Barrès avant lui, par le Général Boulanger, l’homme qui, écrit-il, « ouvre énergiquement la fenêtre, jette dehors les bavards et laisse entrer l’air pur ». Chez Barrès, Ernst Jünger ne retrouve pas seulement les clefs d’une métapolitique de la revanche ou un idéal de purification violente de la vie politique, façon Boulanger. Il y a derrière cette réception de Barrès une dimension mystique, concentrée dans un ouvrage qu’Ernst Jünger avait déjà lu au Lycée : Du sang, de la volupté et de la mort. Il en retient la nécessité d’une ivresse orgiaque, qui ne craint pas le sang, dans toute démarche politique saine, c’est-à-dire dans le contexte de l’époque, de toute démarche politique non libérale, non bourgeoise.

Mais ce qui fait de Jünger un « nationaliste » dans les années 1920, c’est la lecture de Maurice Barrès. Pourquoi ? Avant la Grande Guerre, on était conservateur (mais non révolutionnaire !). Désormais, avec le mythe du sang, chanté par Barrès, on devient un révolutionnaire nationaliste. Le vocable, plutôt nouveau aux débuts de la république de Weimar, indique une radicalisation politique et esthétique qui rompt avec les droites conventionnelles. L’Allemagne, entre 1918 et 1923, est dans la même situation désastreuse que la France après 1871. Le modèle revanchiste barrésien est donc transposable dans l’Allemagne vaincue et humiliée. Ensuite, peu enclin à accepter un travail politique conventionnel, Jünger est séduit, comme Barrès avant lui, par le Général Boulanger, l’homme qui, écrit-il, « ouvre énergiquement la fenêtre, jette dehors les bavards et laisse entrer l’air pur ». Chez Barrès, Ernst Jünger ne retrouve pas seulement les clefs d’une métapolitique de la revanche ou un idéal de purification violente de la vie politique, façon Boulanger. Il y a derrière cette réception de Barrès une dimension mystique, concentrée dans un ouvrage qu’Ernst Jünger avait déjà lu au Lycée : Du sang, de la volupté et de la mort. Il en retient la nécessité d’une ivresse orgiaque, qui ne craint pas le sang, dans toute démarche politique saine, c’est-à-dire dans le contexte de l’époque, de toute démarche politique non libérale, non bourgeoise.  L’abandon des positions tranchées des années 1918-1933 provient certes de l’âge : Ernst Jünger a 50 ans quand le III° Reich s’effondre dans l’horreur. Il vient aussi du choc terrible que fut la mort au combat de son fils Ernstl dans les carrières de marbre de Carrare en Italie. Au moment d’écrire La Paix, Ernst Jünger, amer comme la plupart de ses compatriotes au moment de la défaite, constate : « Après une défaite pareille, on ne se relève pas comme on a pu se relever après Iéna ou Sedan. Une défaite de cette ampleur signifie un tournant dans la vie de tout peuple qui la subit ; dans cette phase de transition non seulement d’innombrables êtres humains disparaissent mais aussi et surtout beaucoup de choses qui nous mouvaient au plus profond de nous-mêmes ». Contrairement aux guerres précédentes, la deuxième guerre mondiale a porté la puissance de destruction des belligérants à son paroxysme, à des dimensions qu’Ernst Jünger qualifie de « cosmiques », surtout après l’atomisation des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Notre auteur prend conscience que cette démesure destructrice n’est plus appréhendable par les catégories politiques usuelles : de ce fait, nous entrons dans l’ère de la posthistoire. La défaite du III° Reich et la victoire des alliés (anglo-saxons et soviétiques) ont rendu impossible la poursuite des trajectoires historiques héritées du passé. Les moyens techniques de donner la mort en masse, de détruire des villes entières en quelques minutes sinon en quelques secondes prouvent que la civilisation moderne, écrit le biographe Schwilk, « tend irrémédiablement à détruire tout ce qui relève de l’autochtonité, des traditions, des faits de vie organiques ». C’est l’âge posthistorique des « polytechniciens de la puissance » qui commencent partout, et surtout dans l’Europe ravagée, à formater le monde selon leurs critères.

L’abandon des positions tranchées des années 1918-1933 provient certes de l’âge : Ernst Jünger a 50 ans quand le III° Reich s’effondre dans l’horreur. Il vient aussi du choc terrible que fut la mort au combat de son fils Ernstl dans les carrières de marbre de Carrare en Italie. Au moment d’écrire La Paix, Ernst Jünger, amer comme la plupart de ses compatriotes au moment de la défaite, constate : « Après une défaite pareille, on ne se relève pas comme on a pu se relever après Iéna ou Sedan. Une défaite de cette ampleur signifie un tournant dans la vie de tout peuple qui la subit ; dans cette phase de transition non seulement d’innombrables êtres humains disparaissent mais aussi et surtout beaucoup de choses qui nous mouvaient au plus profond de nous-mêmes ». Contrairement aux guerres précédentes, la deuxième guerre mondiale a porté la puissance de destruction des belligérants à son paroxysme, à des dimensions qu’Ernst Jünger qualifie de « cosmiques », surtout après l’atomisation des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Notre auteur prend conscience que cette démesure destructrice n’est plus appréhendable par les catégories politiques usuelles : de ce fait, nous entrons dans l’ère de la posthistoire. La défaite du III° Reich et la victoire des alliés (anglo-saxons et soviétiques) ont rendu impossible la poursuite des trajectoires historiques héritées du passé. Les moyens techniques de donner la mort en masse, de détruire des villes entières en quelques minutes sinon en quelques secondes prouvent que la civilisation moderne, écrit le biographe Schwilk, « tend irrémédiablement à détruire tout ce qui relève de l’autochtonité, des traditions, des faits de vie organiques ». C’est l’âge posthistorique des « polytechniciens de la puissance » qui commencent partout, et surtout dans l’Europe ravagée, à formater le monde selon leurs critères.

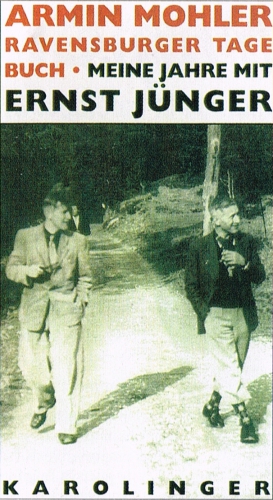

C’est évidemment une rupture non pas tant avec la RC (qui connait trop de facettes pour pouvoir être rejetée entièrement) mais avec ses propres postures nationales-révolutionnaires. Armin Mohler avait écrit le premier article louangeur sur Ernst Jünger dans Weltwoche en 1946. En septembre 1949, il devient le secrétaire d’Ernst Jünger avec pour première tâche de publier en Suisse une partie des journaux de guerre. Armin Mohler avait déjà achevé sa fameuse thèse sur la Révolution conservatrice, sous la supervision du philosophe existentialiste (modéré) et protestant Karl Jaspers, dont il avait retenu une idée cardinale : celle de « période axiale » de l’histoire. Une période axiale fonde les valeurs pérennes d’une civilisation ou d’un grand espace géoreligieux. Pour Armin Mohler, très idéaliste, la RC, en rejetant les idées de 1789, du manchestérisme anglais et de toutes les autres idées libérales, posait les bases, à la suite de l’idée d’amor fati formulée par Nietzsche, d’une nouvelle batterie de valeurs appelées, moyennant les efforts d’élites audacieuses, à régénérer le monde, à lui donner de nouvelles assises solides. Les idées exprimées par Ernst Jünger dans les revues nationales-révolutionnaires des années 20 et dans le Travailleur de 1932 étant les plus « pures », les plus épurées de tout ballast passéiste et de toutes compromissions avec l’un ou l’autre aspect du panlibéralisme du « stupide XIX° siècle » (Daudet !), il fallait qu’elles triomphent dans la posthistoire et qu’elles ramènent les peuples européens dans les dynamismes ressuscités de leur histoire. La pérennité de ces idées fondatrices de nouvelles tables de valeurs balaierait les idées boiteuses des vainqueurs soviétiques et anglo-saxons et dépasserait les idées trop caricaturales des nationaux-socialistes.

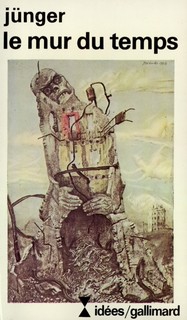

C’est évidemment une rupture non pas tant avec la RC (qui connait trop de facettes pour pouvoir être rejetée entièrement) mais avec ses propres postures nationales-révolutionnaires. Armin Mohler avait écrit le premier article louangeur sur Ernst Jünger dans Weltwoche en 1946. En septembre 1949, il devient le secrétaire d’Ernst Jünger avec pour première tâche de publier en Suisse une partie des journaux de guerre. Armin Mohler avait déjà achevé sa fameuse thèse sur la Révolution conservatrice, sous la supervision du philosophe existentialiste (modéré) et protestant Karl Jaspers, dont il avait retenu une idée cardinale : celle de « période axiale » de l’histoire. Une période axiale fonde les valeurs pérennes d’une civilisation ou d’un grand espace géoreligieux. Pour Armin Mohler, très idéaliste, la RC, en rejetant les idées de 1789, du manchestérisme anglais et de toutes les autres idées libérales, posait les bases, à la suite de l’idée d’amor fati formulée par Nietzsche, d’une nouvelle batterie de valeurs appelées, moyennant les efforts d’élites audacieuses, à régénérer le monde, à lui donner de nouvelles assises solides. Les idées exprimées par Ernst Jünger dans les revues nationales-révolutionnaires des années 20 et dans le Travailleur de 1932 étant les plus « pures », les plus épurées de tout ballast passéiste et de toutes compromissions avec l’un ou l’autre aspect du panlibéralisme du « stupide XIX° siècle » (Daudet !), il fallait qu’elles triomphent dans la posthistoire et qu’elles ramènent les peuples européens dans les dynamismes ressuscités de leur histoire. La pérennité de ces idées fondatrices de nouvelles tables de valeurs balaierait les idées boiteuses des vainqueurs soviétiques et anglo-saxons et dépasserait les idées trop caricaturales des nationaux-socialistes.  Armin Mohler veut convaincre le maître de reprendre la lutte. Mais Jünger vient de publier Le Mur du Temps, dont la thèse centrale est que l’ère de l’humanité historique, plongée dans l’histoire et agissant en son sein, est définitivement révolue. Dans La Paix, Ernst Jünger évoquait encore une Europe réunifiée dans la douleur et la réconciliation. Au seuil d’une nouvelle décennie, en 1960, les « empires nationaux » et l’idée d’une Europe unie ne l’enthousiasment plus. Il n’y a plus d’autres perspectives que celle d’un « Etat universel », titre d’un nouvel ouvrage. L’humanité moderne est livrée aux forces matérielles, à l’accélération sans frein de processus qui visent à se saisir de la Terre entière. Cette fluidité planétaire, critiquée aussi par Carl Schmitt, dissout toutes les catégories historiques, toutes les stabilités apaisantes. Les réactiver n’a donc aucune chance d’aboutir à un résultat quelconque. Pour parfaire un programme national-révolutionnaire, comme les frères Jünger en avaient imaginé, il faut que les volontés citoyennes et soldatiques soient libres. Or cette liberté s’est évanouie dans tous les régimes du globe. Elle est remplacée par des instincts obtus, lourds, pareils à ceux qui animent les colonies d’insectes.

Armin Mohler veut convaincre le maître de reprendre la lutte. Mais Jünger vient de publier Le Mur du Temps, dont la thèse centrale est que l’ère de l’humanité historique, plongée dans l’histoire et agissant en son sein, est définitivement révolue. Dans La Paix, Ernst Jünger évoquait encore une Europe réunifiée dans la douleur et la réconciliation. Au seuil d’une nouvelle décennie, en 1960, les « empires nationaux » et l’idée d’une Europe unie ne l’enthousiasment plus. Il n’y a plus d’autres perspectives que celle d’un « Etat universel », titre d’un nouvel ouvrage. L’humanité moderne est livrée aux forces matérielles, à l’accélération sans frein de processus qui visent à se saisir de la Terre entière. Cette fluidité planétaire, critiquée aussi par Carl Schmitt, dissout toutes les catégories historiques, toutes les stabilités apaisantes. Les réactiver n’a donc aucune chance d’aboutir à un résultat quelconque. Pour parfaire un programme national-révolutionnaire, comme les frères Jünger en avaient imaginé, il faut que les volontés citoyennes et soldatiques soient libres. Or cette liberté s’est évanouie dans tous les régimes du globe. Elle est remplacée par des instincts obtus, lourds, pareils à ceux qui animent les colonies d’insectes. ![AM_mohler-j-nger-briefe52a2b554d7f4d_720x600[1]_600x600.jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/02/00/3993534085.jpg) La ND française émerge sur la scène politico-culturelle parisienne à la fin des années 60. Ernst Jünger y apparait d’abord sous la forme d’une plaquette du GRECE due à la plume de Marcel Decombis. La RC, plus précisément la thèse de Mohler, est évoquée par Giorgio Locchi dans le n°23 de Nouvelle école. A partir de ces textes éclot une réception diverse et hétéroclite : les textes de guerre pour les amateurs de militaria ; les textes nationaux-révolutionnaires par bribes et morceaux (peu connus et peu traduits !) chez les plus jeunes et les plus nietzschéens ; les journaux chez les anarques silencieux, etc. De Mohler, la ND hérite l’idée d’une alliance planétaire entre l’Europe et les ennemis du duopole de Yalta d’abord, de l’unipolarité américaine ensuite. C’est là un héritage direct des politiques et alliances alternatives suggérées sous la République de Weimar, notamment avec le monde arabo-musulman, la Chine et l’Inde. Par ailleurs, Armin Mohler réhabilite Georges Sorel de manière beaucoup plus explicite et profonde que la ND française. En Allemagne, Mohler reçoit un tiers de la surface de la revue Criticon, dirigée à Munich par le très sage et très regretté Baron Caspar von Schrenck-Notzing. Aujourd’hui, cet héritage mohlerien est assumé par la maison d’édition Antaios et la revue Sezession, dirigées par Götz Kubitschek et son épouse Ellen Kositza.

La ND française émerge sur la scène politico-culturelle parisienne à la fin des années 60. Ernst Jünger y apparait d’abord sous la forme d’une plaquette du GRECE due à la plume de Marcel Decombis. La RC, plus précisément la thèse de Mohler, est évoquée par Giorgio Locchi dans le n°23 de Nouvelle école. A partir de ces textes éclot une réception diverse et hétéroclite : les textes de guerre pour les amateurs de militaria ; les textes nationaux-révolutionnaires par bribes et morceaux (peu connus et peu traduits !) chez les plus jeunes et les plus nietzschéens ; les journaux chez les anarques silencieux, etc. De Mohler, la ND hérite l’idée d’une alliance planétaire entre l’Europe et les ennemis du duopole de Yalta d’abord, de l’unipolarité américaine ensuite. C’est là un héritage direct des politiques et alliances alternatives suggérées sous la République de Weimar, notamment avec le monde arabo-musulman, la Chine et l’Inde. Par ailleurs, Armin Mohler réhabilite Georges Sorel de manière beaucoup plus explicite et profonde que la ND française. En Allemagne, Mohler reçoit un tiers de la surface de la revue Criticon, dirigée à Munich par le très sage et très regretté Baron Caspar von Schrenck-Notzing. Aujourd’hui, cet héritage mohlerien est assumé par la maison d’édition Antaios et la revue Sezession, dirigées par Götz Kubitschek et son épouse Ellen Kositza.

Dans son dernier roman Numéro zéro Umberto Eco décrit la rédaction d'un futur quotidien au début des années 90. On y bidonne tout, des horoscopes aux avis mortuaires, et le journal, aux rédacteurs ringards et aux moyens restreints, et il n'est en réalité pas destiné à paraître. Il servira plutôt d'instrument de chantage à un capitaine d'industrie : il menacera ceux qui lui font obstacle de lancer des révélations scandaleuses ou des campagnes de presse.

Dans son dernier roman Numéro zéro Umberto Eco décrit la rédaction d'un futur quotidien au début des années 90. On y bidonne tout, des horoscopes aux avis mortuaires, et le journal, aux rédacteurs ringards et aux moyens restreints, et il n'est en réalité pas destiné à paraître. Il servira plutôt d'instrument de chantage à un capitaine d'industrie : il menacera ceux qui lui font obstacle de lancer des révélations scandaleuses ou des campagnes de presse.  Dans "Le pendule de Foucault", bien des années avant "Da Vinci Code", Eco imaginait un délirant qui, partant d'éléments faux, construisait une explication de l'Histoire par des manœuvres secrètes, Templiers, groupes ésotériques et tutti quanti. À la fin du livre, l'enquêteur se faisait également tuer, et l'auteur nous révélait à la fois que les constructions mentales sur une histoire occulte, qu'il avait fort ingénieusement illustrée pendant les neuf dixièmes du livre, étaient fausses, mais qu'il y avait aussi des dingues pour les prendre au sérieux. Et tuer en leur nom.

Dans "Le pendule de Foucault", bien des années avant "Da Vinci Code", Eco imaginait un délirant qui, partant d'éléments faux, construisait une explication de l'Histoire par des manœuvres secrètes, Templiers, groupes ésotériques et tutti quanti. À la fin du livre, l'enquêteur se faisait également tuer, et l'auteur nous révélait à la fois que les constructions mentales sur une histoire occulte, qu'il avait fort ingénieusement illustrée pendant les neuf dixièmes du livre, étaient fausses, mais qu'il y avait aussi des dingues pour les prendre au sérieux. Et tuer en leur nom.

Le lecteur qui, comme moi, viendrait à peine d'achever la lecture de

Le lecteur qui, comme moi, viendrait à peine d'achever la lecture de  La guerre est étrange, du moins certaines de ses phases. Nous pourrions dire d'elle qu'elle est l'étrangeté même, le tout autre, le plus souvent démoniaque, parfois la déhiscence d'un mystérieux au-delà du bien et du mal et pourtant, l'homme, toujours l'homme réduit à de la chair à canon, des cadavres horriblement torturés ou bien des guerriers impavides et courageux, est au centre du théâtre des opérations, au sens métaphysique et même religieux que nous pourrions donner à cette expression, comme si l'expérience de la Grande Guerre était comparable à la scène des vieux mystères du Moyen Âge : le boqueteau 125, bien connu des lecteurs de Jünger, «n'était jamais tenu que par quelques hommes, mais il prolongeait sa résistance, et c'est ainsi qu'il devenait, visible au loin dans ce paysage de mort, un exemple de ce que même le plus colossal affrontement n'est jamais que la balance où l'on pèse, aujourd'hui comme toujours, le poids de l'homme» (p. 349).

La guerre est étrange, du moins certaines de ses phases. Nous pourrions dire d'elle qu'elle est l'étrangeté même, le tout autre, le plus souvent démoniaque, parfois la déhiscence d'un mystérieux au-delà du bien et du mal et pourtant, l'homme, toujours l'homme réduit à de la chair à canon, des cadavres horriblement torturés ou bien des guerriers impavides et courageux, est au centre du théâtre des opérations, au sens métaphysique et même religieux que nous pourrions donner à cette expression, comme si l'expérience de la Grande Guerre était comparable à la scène des vieux mystères du Moyen Âge : le boqueteau 125, bien connu des lecteurs de Jünger, «n'était jamais tenu que par quelques hommes, mais il prolongeait sa résistance, et c'est ainsi qu'il devenait, visible au loin dans ce paysage de mort, un exemple de ce que même le plus colossal affrontement n'est jamais que la balance où l'on pèse, aujourd'hui comme toujours, le poids de l'homme» (p. 349). L'expérience du combat, surtout lorsqu'elle a lieu dans un théâtre des opérations où se déchaîne la Machine, surtout lorsque approche une «bataille telle que le monde n'en avait encore jamais vue (p. 121, j'ajoute le e manquant dans le texte), est la certitude de pénétrer dans un monde qui n'est pas celui, qui ne peut être celui de notre expérience quotidienne. Plus d'une fois, Ernst Jünger affirme ainsi qu'il a pu estimer se trouver dans une terre maudite (cf. p. 273) peuplée de démons, où il «errait comme sur un immense tas de décombres au-delà des bords du monde connu» (p. 151), terre maudite dont il remarque «la méchanceté spectrale» (p. 161) ou bien comparable à quelque contrée «des premiers âges» (p. 155), en bref, cette zone élémentaire dont j'ai parlé plus haut.

L'expérience du combat, surtout lorsqu'elle a lieu dans un théâtre des opérations où se déchaîne la Machine, surtout lorsque approche une «bataille telle que le monde n'en avait encore jamais vue (p. 121, j'ajoute le e manquant dans le texte), est la certitude de pénétrer dans un monde qui n'est pas celui, qui ne peut être celui de notre expérience quotidienne. Plus d'une fois, Ernst Jünger affirme ainsi qu'il a pu estimer se trouver dans une terre maudite (cf. p. 273) peuplée de démons, où il «errait comme sur un immense tas de décombres au-delà des bords du monde connu» (p. 151), terre maudite dont il remarque «la méchanceté spectrale» (p. 161) ou bien comparable à quelque contrée «des premiers âges» (p. 155), en bref, cette zone élémentaire dont j'ai parlé plus haut.

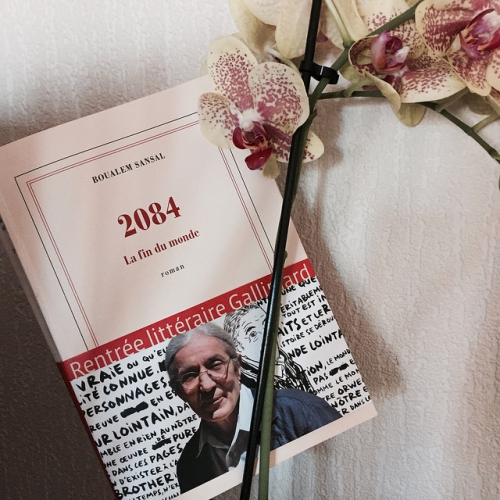

C'est sans doute la plus grande originalité de Boualem Sansal que d'avoir imaginé une espèce de novlangue irrigué par le sacré, à la différence du langage vicié, étique, détaillé par George Orwell : «Ati et Koa croyaient à ceci, qu'en transmettant la religion à l'homme la langue sacrée le changeait fondamentalement, pas seulement dans ses idées, ses goûts et ses petites habitudes mais dans son corps en entier, son regard et sa façon de respirer, afin que l'humain qui était en lui disparaisse et que le croyant né de sa ruine se fonde corps et âme dans la nouvelle communauté» (p. 95). Ainsi l'abilang ne poursuit-il qu'un seul but, qui est de destruction : «Elle ne parlait pas à l'esprit, elle le désintégrait, et de ce qu'il restait (un précipité visqueux) elle faisait de bons croyants amorphes ou d'absurdes homoncules» (p. 96).

C'est sans doute la plus grande originalité de Boualem Sansal que d'avoir imaginé une espèce de novlangue irrigué par le sacré, à la différence du langage vicié, étique, détaillé par George Orwell : «Ati et Koa croyaient à ceci, qu'en transmettant la religion à l'homme la langue sacrée le changeait fondamentalement, pas seulement dans ses idées, ses goûts et ses petites habitudes mais dans son corps en entier, son regard et sa façon de respirer, afin que l'humain qui était en lui disparaisse et que le croyant né de sa ruine se fonde corps et âme dans la nouvelle communauté» (p. 95). Ainsi l'abilang ne poursuit-il qu'un seul but, qui est de destruction : «Elle ne parlait pas à l'esprit, elle le désintégrait, et de ce qu'il restait (un précipité visqueux) elle faisait de bons croyants amorphes ou d'absurdes homoncules» (p. 96).

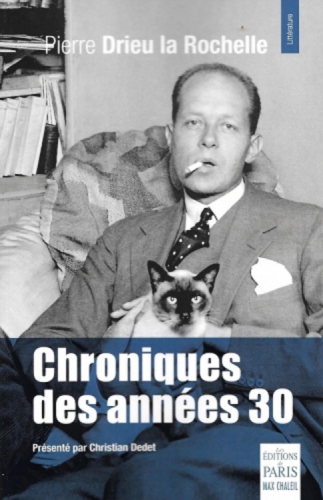

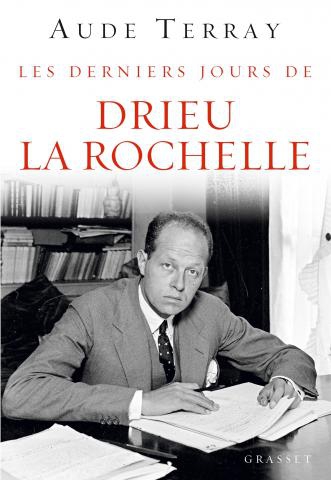

Dans Les derniers jours de Drieu la Rochelle, Aude Terray relate les ultimes mois de la vie de l’écrivain phare de la collaboration, de son suicide raté d’août 1944 à celui réussi de mars 1945. La dernière vie de Drieu pousse au paroxysme les mystères de sa personnalité, qui fascinent aujourd’hui plus que son œuvre. Car ces mois de planque et de dépression mettent en tension toute les ambiguïtés de ses rapports à l’engagement intellectuel, aux femmes et à la mort.

Dans Les derniers jours de Drieu la Rochelle, Aude Terray relate les ultimes mois de la vie de l’écrivain phare de la collaboration, de son suicide raté d’août 1944 à celui réussi de mars 1945. La dernière vie de Drieu pousse au paroxysme les mystères de sa personnalité, qui fascinent aujourd’hui plus que son œuvre. Car ces mois de planque et de dépression mettent en tension toute les ambiguïtés de ses rapports à l’engagement intellectuel, aux femmes et à la mort.

Brèche bien plutôt qui permet un contact illuminant avec des énergies spirituelles invisibles et, parfois, inquiétantes. Mamleev prend à bras le corps l’énergie contenue dans le langage, avec l’énergie métaphysique que le langage contient, notamment dans sous sa forme de barrière protégeant d’un cataclysme ! D’un cataclysme d’autant plus terrible qu’il n’aurait rien de ces catastrophes naturelles car il est non rationalisable étant ancré dans une autre dimension !

Brèche bien plutôt qui permet un contact illuminant avec des énergies spirituelles invisibles et, parfois, inquiétantes. Mamleev prend à bras le corps l’énergie contenue dans le langage, avec l’énergie métaphysique que le langage contient, notamment dans sous sa forme de barrière protégeant d’un cataclysme ! D’un cataclysme d’autant plus terrible qu’il n’aurait rien de ces catastrophes naturelles car il est non rationalisable étant ancré dans une autre dimension !

Né en Russie en décembre 1931, Youri Mamleev aura eu le parcours, quasi anonyme et pourtant, intérieurement flamboyant, des ses héros.

Né en Russie en décembre 1931, Youri Mamleev aura eu le parcours, quasi anonyme et pourtant, intérieurement flamboyant, des ses héros. Publiant dès 1956 Youri Mamleev ne tarde pas à heurter les autorités soviétiques par une prose qui, si elle se veut réaliste, propose toute autre chose que celle dite socialiste. Le réalisme littéraire de Mamleev se veut métaphysique. Son dernier ouvrage traduit et publié en France,

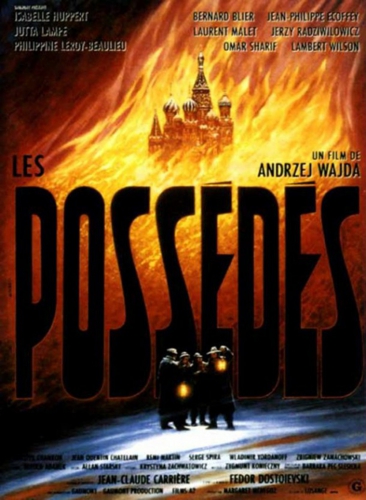

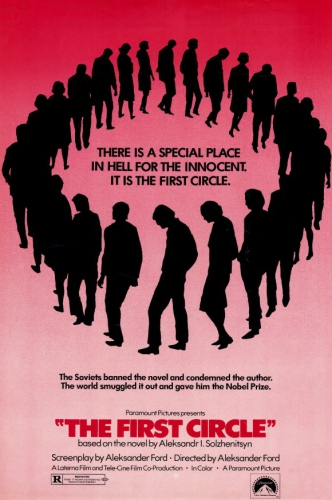

Publiant dès 1956 Youri Mamleev ne tarde pas à heurter les autorités soviétiques par une prose qui, si elle se veut réaliste, propose toute autre chose que celle dite socialiste. Le réalisme littéraire de Mamleev se veut métaphysique. Son dernier ouvrage traduit et publié en France,  Quant à l’ambiance générale qui se dégage de Le Monde et le rire, elle n’est pas moins fantasque et lugubre. C’est le monde surnaturel lui-même qui y perd la tête. Et au cours de l’enquête surréaliste que nous fait suivre l’auteur nous croisons différents personnages psychiquement perturbés, fort différents du psychisme lambda en tout cas. Les personnages de cette galerie de portraits sont d’ailleurs regroupés génériquement et significativement sous le terme de « chamboulés ». Ici, le parallèle le plus signifiant avec la littérature russe antérieure serait sûrement le groupe de personnages évoqué par

Quant à l’ambiance générale qui se dégage de Le Monde et le rire, elle n’est pas moins fantasque et lugubre. C’est le monde surnaturel lui-même qui y perd la tête. Et au cours de l’enquête surréaliste que nous fait suivre l’auteur nous croisons différents personnages psychiquement perturbés, fort différents du psychisme lambda en tout cas. Les personnages de cette galerie de portraits sont d’ailleurs regroupés génériquement et significativement sous le terme de « chamboulés ». Ici, le parallèle le plus signifiant avec la littérature russe antérieure serait sûrement le groupe de personnages évoqué par

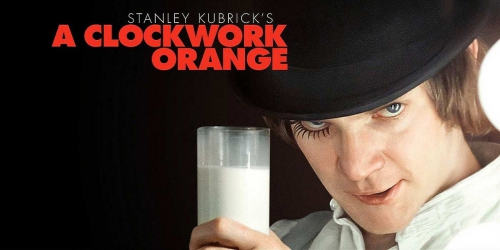

Ces dvié-là ont leur importance, surtout le viokcho, qui n'est autre qu'un de ceusses qui sont capables d'écrire des livres, et ce livre porte un titre étrange, qui est L'Orange mécanique, et, oui, en fait de titre, c'est plutôt gloupp. Qui est-ce qui a jamais entendu parler d'une orange mécanique ?, le livre se mirant dans le livre, le livre ittant dans le livre, façon de skaziter, sans doute, que nul, pas même celui qui a écrit un livre sur la violence, n'est à l'abri de la violence, et qu'il est bien évidemment ridicule et faux par-dessus le marché, ô mes frères, l'espoir de mâter celle-ci sur une base purement thérapeutique ou béhavioriste (tiens,

Ces dvié-là ont leur importance, surtout le viokcho, qui n'est autre qu'un de ceusses qui sont capables d'écrire des livres, et ce livre porte un titre étrange, qui est L'Orange mécanique, et, oui, en fait de titre, c'est plutôt gloupp. Qui est-ce qui a jamais entendu parler d'une orange mécanique ?, le livre se mirant dans le livre, le livre ittant dans le livre, façon de skaziter, sans doute, que nul, pas même celui qui a écrit un livre sur la violence, n'est à l'abri de la violence, et qu'il est bien évidemment ridicule et faux par-dessus le marché, ô mes frères, l'espoir de mâter celle-ci sur une base purement thérapeutique ou béhavioriste (tiens,

Alex, rien de plus qu'un malenky animal vicieux amateur de langues anciennes, redeviendra-t-il un homme ? Alex, ses dix-huit ans juste passés, changera, oui, après avoir tenté de se suicider en se jetant du haut d'une fenêtre, après que l'État, qui a prétendu le rendre inoffensif en l'abreuvant d'horreurs filmées et de methcath, l'a soigné et lui a offert un emploi. Il recroisera certains de ses vieux amis, dont l'un est devenu flic, un autre encore de ses anciens drougs, Pierrot, accompagné de sa femme, et soli solo, avec son tché au lait presque froid maintenant, à réfléchir et à se poser comme qui dirait des questions, il se dira que, à son âge, décidément, ce vieux Wolfgang Amadeus avait composé des concertos, des symphonies, des opéras, des oratorios et tout le gouspin – non, pas gouspin mais toute une céleste musique, et il se dira que, à son âge encore, avant l'âge de ses quinze ans même, Arthur, de son petit nom avait écrit toute sa meilleure poésie, alors que lui n'a rien fait de sa jeunesse, sinon insulter, voler, violer et tuer, et se dire qu'il n'est rien de plus qu'une orange vonneuse et grassouse dans les énormes roukes du vieux Gogre, le roman de Burgess mimant ce perpétuel recommencement sans aucune direction (et ce n'est pas le dernier chapitre, classique à souhait, qui nous présente un Alex en mal de tchina, de domie, de famille et d'enfant, qui infléchira cette impression, puisqu'il est assez peu convaincant, comme avait raison de le penser Stanley Kubrick), la langue que parle Alex, le parler nadsat composé de bribes et bouts de vieilles rengaines argotiques ainsi que d'un rien de parler manouche aussi bien que toutes les racines soient slaves, cette langue étant peut-être, plus qu'une visible déformation due à la violence, la seule preuve qu'une création est encore possible dans un monde si visiblement pourri qu'il n'en finit pas de tourner en rond, répétant Bon alors, ce sera quoi ? dans la notché sans fin, cornant sans relâche, mais aucune réponse ne vient, même si ce n'est pas par la langue reconquise qu'Alex se sauvera, ce qui eût été une magnifique conclusion pour L'Orange mécanique, le parler nadsat étant peu à peu abandonné pour un langage d'homme qui eût enfin signifié que le bratchni crasteur fût devenu un homme capable de parler correctement, le langage qui n'est un critche que chez les animaux, devenu, lui aussi, adulte, mais cette fin-là n'est pas celle qu'a choisie Anthony Burgess, qui nous laisse confrontés à une violence sans origine, purement machinale et immotivée, seulement réduite (et encore, pour un temps) par les traitements appropriés, le Mal, lui, étant décidément sans litso, perdu dans la banda bolchoï, se contentant d'investir, pour un temps, tel ou tel veck qu'il empêchera de zaznouter trop longtemps, parce que, dans le roman de Burgess (tout comme dans le livre d'Obertone qui en singe le sujet), l'homme n'est plus un homme mais une fourmi sartrienne, une chose, un pantin réifié. Amen. Et tout le gouspin.

Alex, rien de plus qu'un malenky animal vicieux amateur de langues anciennes, redeviendra-t-il un homme ? Alex, ses dix-huit ans juste passés, changera, oui, après avoir tenté de se suicider en se jetant du haut d'une fenêtre, après que l'État, qui a prétendu le rendre inoffensif en l'abreuvant d'horreurs filmées et de methcath, l'a soigné et lui a offert un emploi. Il recroisera certains de ses vieux amis, dont l'un est devenu flic, un autre encore de ses anciens drougs, Pierrot, accompagné de sa femme, et soli solo, avec son tché au lait presque froid maintenant, à réfléchir et à se poser comme qui dirait des questions, il se dira que, à son âge, décidément, ce vieux Wolfgang Amadeus avait composé des concertos, des symphonies, des opéras, des oratorios et tout le gouspin – non, pas gouspin mais toute une céleste musique, et il se dira que, à son âge encore, avant l'âge de ses quinze ans même, Arthur, de son petit nom avait écrit toute sa meilleure poésie, alors que lui n'a rien fait de sa jeunesse, sinon insulter, voler, violer et tuer, et se dire qu'il n'est rien de plus qu'une orange vonneuse et grassouse dans les énormes roukes du vieux Gogre, le roman de Burgess mimant ce perpétuel recommencement sans aucune direction (et ce n'est pas le dernier chapitre, classique à souhait, qui nous présente un Alex en mal de tchina, de domie, de famille et d'enfant, qui infléchira cette impression, puisqu'il est assez peu convaincant, comme avait raison de le penser Stanley Kubrick), la langue que parle Alex, le parler nadsat composé de bribes et bouts de vieilles rengaines argotiques ainsi que d'un rien de parler manouche aussi bien que toutes les racines soient slaves, cette langue étant peut-être, plus qu'une visible déformation due à la violence, la seule preuve qu'une création est encore possible dans un monde si visiblement pourri qu'il n'en finit pas de tourner en rond, répétant Bon alors, ce sera quoi ? dans la notché sans fin, cornant sans relâche, mais aucune réponse ne vient, même si ce n'est pas par la langue reconquise qu'Alex se sauvera, ce qui eût été une magnifique conclusion pour L'Orange mécanique, le parler nadsat étant peu à peu abandonné pour un langage d'homme qui eût enfin signifié que le bratchni crasteur fût devenu un homme capable de parler correctement, le langage qui n'est un critche que chez les animaux, devenu, lui aussi, adulte, mais cette fin-là n'est pas celle qu'a choisie Anthony Burgess, qui nous laisse confrontés à une violence sans origine, purement machinale et immotivée, seulement réduite (et encore, pour un temps) par les traitements appropriés, le Mal, lui, étant décidément sans litso, perdu dans la banda bolchoï, se contentant d'investir, pour un temps, tel ou tel veck qu'il empêchera de zaznouter trop longtemps, parce que, dans le roman de Burgess (tout comme dans le livre d'Obertone qui en singe le sujet), l'homme n'est plus un homme mais une fourmi sartrienne, une chose, un pantin réifié. Amen. Et tout le gouspin.

Le nouveau pouvoir consumériste impose ainsi un conformisme en accord avec l'air du temps utilitariste : la morale, la poésie, la religion, la contemplation, ne sont plus compatibles avec l'impératif catégorique de jouir du temps présent. L'art qui se nourrit des passions humaines les plus tragiques et les plus violentes n'a plus sa place dans un monde soumis aux stéréotypes médiatiques et aux discours officiels. À quoi servent encore des livres qui transmettent une représentation d'un monde passé dans une société exclusivement tournée sur elle-même ?

Le nouveau pouvoir consumériste impose ainsi un conformisme en accord avec l'air du temps utilitariste : la morale, la poésie, la religion, la contemplation, ne sont plus compatibles avec l'impératif catégorique de jouir du temps présent. L'art qui se nourrit des passions humaines les plus tragiques et les plus violentes n'a plus sa place dans un monde soumis aux stéréotypes médiatiques et aux discours officiels. À quoi servent encore des livres qui transmettent une représentation d'un monde passé dans une société exclusivement tournée sur elle-même ?

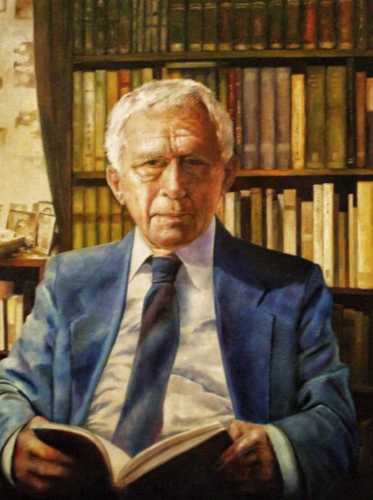

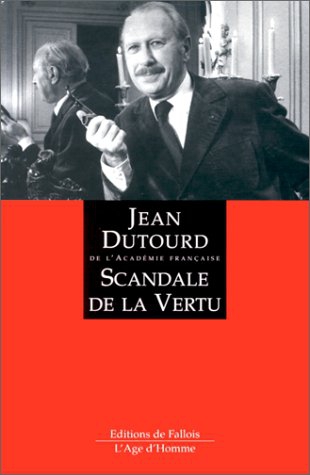

Du temps que le Général régnait sur la France, le gaulliste Dutourd était abreuvé d’injures, dont les moindres étaient : « nouveau Déroulède », « grosse bête », « patriote ringard ». On le vilipendait pour son « gros bon sens », sa prétendue « vulgarité », sa propension à se faire « le porte-parole de la majorité silencieuse ». « Pour être admis chez les gens intelligents, me disait-il, il fallait m’avoir traité d’imbécile ! » Du jour où les socialistes parvinrent au pouvoir, on le découvrit soudain moins bête qu’on ne le disait, et jamais il ne fut davantage invité sur les plateaux de télévision, où son flegme narquois et ses bons mots faisaient florès.

Du temps que le Général régnait sur la France, le gaulliste Dutourd était abreuvé d’injures, dont les moindres étaient : « nouveau Déroulède », « grosse bête », « patriote ringard ». On le vilipendait pour son « gros bon sens », sa prétendue « vulgarité », sa propension à se faire « le porte-parole de la majorité silencieuse ». « Pour être admis chez les gens intelligents, me disait-il, il fallait m’avoir traité d’imbécile ! » Du jour où les socialistes parvinrent au pouvoir, on le découvrit soudain moins bête qu’on ne le disait, et jamais il ne fut davantage invité sur les plateaux de télévision, où son flegme narquois et ses bons mots faisaient florès.

Aristocratisch

Aristocratisch Icoon

Icoon Becher mocht dan wel marxist-leninist zijn, maar aan zijn vaderlandsliefde, aan zijn gloeiende liefde voor Duitsland en zijn grootse cultuur heeft hij nooit enige twijfel laten bestaan (zoals blijkt uit vele redevoeringen en zijn 'Deutschland-Dichtung'). De historicus Diesener had ontdekt dat de linkse Becher de rechtse Jünger als medestrijder tegen de nazi's wilde winnen, vanuit het besef 'Es ist Zeit, dass wir Deutschlandstreiter von rechts bis links unsere Waffen zusammenfassen' (het is tijd dat wij, strijders voor Duitsland van rechts tot links, onze wapens samenbrengen). Maar tegelijk wist Diesener dat Becher in een vroegere voordracht over het thema 'Moralische und ideologische Überwindung des Faschismus' (Morele en ideologische overwinning op het fascisme) Jünger als 'fascistische schrijver' had bestempeld. Daarom stelde Diesener de Poolse germanist Kuniciki de vraag of het vroegere oordeel van Becher over Jünger misschien niet moest worden herzien (gezien de respectvolle aanspreking in de radio-uitzending van oktober 1943) en hoe hij dit als kenner van de Duitse literatuur zag?

Becher mocht dan wel marxist-leninist zijn, maar aan zijn vaderlandsliefde, aan zijn gloeiende liefde voor Duitsland en zijn grootse cultuur heeft hij nooit enige twijfel laten bestaan (zoals blijkt uit vele redevoeringen en zijn 'Deutschland-Dichtung'). De historicus Diesener had ontdekt dat de linkse Becher de rechtse Jünger als medestrijder tegen de nazi's wilde winnen, vanuit het besef 'Es ist Zeit, dass wir Deutschlandstreiter von rechts bis links unsere Waffen zusammenfassen' (het is tijd dat wij, strijders voor Duitsland van rechts tot links, onze wapens samenbrengen). Maar tegelijk wist Diesener dat Becher in een vroegere voordracht over het thema 'Moralische und ideologische Überwindung des Faschismus' (Morele en ideologische overwinning op het fascisme) Jünger als 'fascistische schrijver' had bestempeld. Daarom stelde Diesener de Poolse germanist Kuniciki de vraag of het vroegere oordeel van Becher over Jünger misschien niet moest worden herzien (gezien de respectvolle aanspreking in de radio-uitzending van oktober 1943) en hoe hij dit als kenner van de Duitse literatuur zag? Titel boek :

Titel boek :  En 1915, Maurice Genevoix, jeune lieutenant de l'armée française, échappe de justesse à la mort. On est à Verdun, sur le front des Eparges. Choqué, meurtri, révolté, mais nourri par la beauté de ses hommes, leur bravoure, leurs souffrances, leurs doutes, leurs peurs, il n'aura de cesse toute sa vie de chanter un hymne à la vie, jailli du fond des tranchées boueuses.

En 1915, Maurice Genevoix, jeune lieutenant de l'armée française, échappe de justesse à la mort. On est à Verdun, sur le front des Eparges. Choqué, meurtri, révolté, mais nourri par la beauté de ses hommes, leur bravoure, leurs souffrances, leurs doutes, leurs peurs, il n'aura de cesse toute sa vie de chanter un hymne à la vie, jailli du fond des tranchées boueuses.

Bruno de Cessole

Ex: http://www.valeursactuelles.com (archives: 2011)