Toute science politique qui s'écarte ostensiblement de l'humanitas suscite en nous une juste aversion. Nous redoutons et nous repoussons les théories dont nous devinons qu'elles peuvent abonder dans le sens de la barbarie. Mais sommes-nous pour autant à même de comprendre ce qu'est au juste cette humanitas dont nous nous réclamons ? Pourrons-nous encore longtemps tirer les conséquences d'une idée dont l'origine s'assombrit dans un oubli de plus en plus profond ? Que savons-nous, par exemple, du dessein de la Grèce archaïque et classique qui fut à l'origine des sciences et des arts que l'on associe habituellement à la notion d'humanitas ?

Il est fort probable que cette notion d'humanitas, telle qu'elle fut comprise autrefois diffère bien davantage encore que nous ne pouvons l'imaginer de l'humanité, de l'humanitarisme voire de l'humanisme tels que nous les envisageons depuis deux siècles. Peut-être même notre « humanité » est-elle devenue plus étrangère à l'humanitas que ne le sont aux modernes occidentaux les chamanismes et les rites archaïques des peuplades étrangères. La médiocrité à laquelle nous consentons, le dédain que nous affichons à l'égard de notre littérature, de notre philosophie et de notre style, ne sont-ils point le signe d'une incompétence croissante à faire nôtre une notion telle que l'humanitas ? Quelques-uns d'entre nous, certes, font encore leurs humanités, d'autres entreprennent de louables actions « humanitaires » mais il n'est pas certain que les uns et les autres fussent encore fidèles, si peu que ce soit à l'humanitas.

Que fut au juste pour les Grecs des périodes archaïques et classiques, être humain ? Quel était le site propre de cette pensée de l'humain ? Était-ce, comme dans nos modernes sciences humaines, la réduction du monde à hauteur d'homme ? Certes non ! Il suffit de quelques vagues remémorations de l'épopée homérique pour convenir qu'il n'est de destinée humaine qu'orientée par l'exemplarité divine. Les dieux sont des modèles, quelquefois faillibles mais non moins impérieux et ils entraînent l'aventure humaine dans un jeu de ressemblance où le visible et l'invisible, le mortel et l'immortel s'entremêlent : et c'est ainsi qu'est formée la trame du monde.

L'humanitas pour les anciens n'excluait donc nullement quelque oubli de soi, en tant que pure existence immanente. S'il était donné à l'humain de côtoyer le monde divin et ses aléas prodigieux et parfois indéchiffrables, ce n'était certes point pour s'imaginer seul au monde ou réduit à quelque déterminisme subalterne. L’Épopée nous renseigne mieux que tout autre témoignage : l'aventure humaine, l'humanitas, obéit à la prédilection pour l'excellence conquise, au dépassement de soi-même, au défi lancé sous le regard des dieux, à la condition humaine. Être humain, dans l’Épopée, se mesure moins en termes d'acquis que de conquête. La conscience elle-même est pur dépassement. Cette verticalité seule, issue des hautes splendeurs divines, nous laisse une chance de comprendre le monde en sa profondeur, d'en déchiffrer la trame auguste.

Ulysse est l'exemple du héros car son âme songeuse, éprise de grandeur est à l'écoute des conseils et des prédictions de Pallas-Athéna. Âme orientée, l’Âme d'Ulysse est elle-même car elle ne se contente point du déterminisme humain. Elle discerne plus loin et plus haut les orées ardentes de l'invisible d'où les dieux nous font parvenir, si nous savons être attentifs, leurs messages diplomatiques.

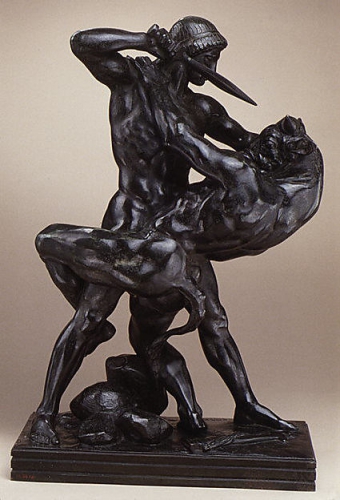

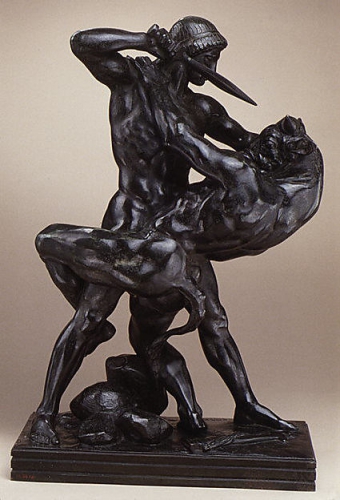

Le Bouclier d'Achille, ─ sur lequel Héphaïstos a gravé la terre, la mer, le ciel et le soleil ─, est le miroir du monde exemplaire. Par lui, le héros qu'il défend sait comment orienter son attention. L'interprétation du monde est l'objet même du combat, car il n'est point de connaissance sans vertu héroïque. Toute Gnose est aristéia, récit d'un Exploit où le héros est en proie à des forces qui semblent le dépasser. La vertu héroïque est l’areté, la noblesse essentielle qui confère la maîtrise, celle-là même dont Homère donne l'exemple dans son récit. C'est aussi grâce à cette maîtrise, que, selon l'excellente formule de l'éminent helléniste Werner Jaeger, « Homère tourne le dos à l'histoire proprement dite, il dépouille l'événement de son enveloppe matérielle et factuelle, il le crée à nouveau. »

Cette recréation est l'essence même de l'art d'être. L'histoire n'est faite en beauté que par ceux qui ne se soumettent pas aux lois d'un plat réalisme. Il n'est rien de moins « naturaliste » que l'idéologie grecque. La Nature pour Homère témoigne d'un accord qui la dépasse, et le nom de cet accord n'est autre que l'Art. L'aristéia, l'éthique chevaleresque ne relèvent en aucune façon de cette morale naturelle à laquelle nos siècles modernes s'efforcent en vain de nous faire croire. « Pour Homère et pour les Grecs en général,poursuit Werner Jeager, les limites ultimes de l'éthique ne représentent pas de simples règles d'obligation morale : ce sont les lois fondamentales de l’Être. C'est à ce sens des réalités dernières, à cette conscience profonde de la signification du monde, ─ à côté de laquelle tout "réalisme" paraît mince et partiel ─ que la poésie homérique doit son extraordinaire pouvoir ».

Échappant au déterminisme de la nature par les profonds accords de l'Art qui dévoilent certains aspects des réalités dernières, le héros grec, figure d'exemplarité, confère aussi à sa propre humanité un sens tout autre que celui que nous lui donnons dans notre modernité positiviste. L'humanité, pour Homère, pas davantage que pour Platon, n'est une catégorie zoologique. L'homme n'est pas un animal amélioré. Il est infiniment plus ou infiniment moins selon la chance qu'il se donne d'entrer ou non dans le Songe de Pallas.

Il n'est pas certain que l'anthropologie moderne fût à même de saisir au vif de son éclat poétique et héroïque cette idée de l'humain dont l'âme est tournée vers un message divin. Cette idée récuse à la fois les théories de l'inné et les théories de l'acquis qui se partagent la sociologie moderne, ─ et ne sont que deux aspects d'un même déterminisme profane ─, pour ouvrir la conscience à de plus glorieux appels. L'homme n'est la mesure que par les hauteurs et les profondeurs qu'il conquiert et qui appartiennent à d'autres préoccupations que celles qui prévalent dans l'esprit bourgeois.

Or, celui qui ne règne que par la force brute de l'argent a fort intérêt à nier toute autre forme de supériorité et d'autorité. Nul ne profite mieux de la disparition des hiérarchies traditionnelles que l'homme qui exerce dans l'ordre du pouvoir de l'état de fait. Il n'en demeure pas moins que, dans la médiocratie, il y a d'une part ceux qui profitent de l'idéologie de la médiocrité et d'autre part ceux qui y consentent et la subissent, faute de mieux. Mais dans un cas comme dans l'autre chacun tient pour fondamentalement juste et moral de dénigrer toute autorité spirituelle, artistique ou poétique, tout en subissant de façon très-obséquieuse le pouvoir dont il dépend immédiatement. Il n'y a là au demeurant rien de surprenant ni de contradictoire, la soumission au pouvoir étant, par définition, inversement proportionnelle à la fidélité à l'autorité.

Soumis au pouvoir, jusqu'à idolâtrer ses représentations les plus dérisoires, le moderne se fait du même coup une idéologie dominante de son aversion pour l'autorité. Cette aversion n'est autre que l'expression de sa honte et de son ressentiment ; honte à subir sans révolte l'état de fait humiliant, ressentiment contre d'autres formes de liberté, plus hautes et plus dangereuses.

L'autorité légitime, légitimée par la vertu noble, l'areté au sens grec, est en effet l'apanage de celui qui s'avance le plus loin dans les lignes ennemies, le plus loin au-delà des sciences connues et des notions communément admises. Au goût de l'excellence dans le domaine du combat et des arts correspond l'audace inventive dans les sciences et dans la philosophie. Si nous voyons le moderne, ─ peu importe qu'il soit « libéral » ou « socialiste », « démocrate » ou « totalitaire », dévot de l'inné ou de l'acquis ─, si peu inventif, hormis dans le domaine des applications techniques et utilitaires, il faudra admettre que le modèle sur lequel il calque son idée d'humanité le prédispose à une certaine passivité et à une indigence certaine.

Le simple bon sens suffit à s'en convaincre : une idéologie déterministe ne peut que favoriser les comportements de passivité et de soumission chez les individus et entraîner la civilisation à laquelle ils appartiennent vers le déclin. L'individu qui se persuade que la destinée est essentiellement déterminée par le milieu dont il est issu ou par son code génétique se rend sourd aux vocations magnifiques. Il se condamne à la vie médiocre et par cela même se rend inapte à servir le Pays et sa tradition. Seule l'excellence profite à l'ensemble. Le médiocre, lui, ne satisfait que lui-même dans ses plus basses complaisances.

Les principes aristocratiques de la plus ancienne culture grecque nous donnent ainsi à comprendre en quoi nos alternatives, coutumières en sciences politiques, entre l'individualisme et le collectivisme ne valent que dans une science de l'homme qui ignore tout de l’au-delà du déterminisme, si familier aux héros de Homère dans leur exemplarité éducative et politique. Les Exploits, les actions qui témoignent de la grandeur d'âme rompent avec l'enchaînement des raisons médiocres et peuvent seuls assurer en ce monde une persistance du Beau, du Vrai et du Bien.

La Grèce archaïque et la Grèce classique, Homère et Platon, s'accordent sur cette question décisive : le Beau, le Vrai et le Bien sont indissociables. Les circonstances malheureuses qui prédisposaient Ulysse à faillir à l'honneur sont mises en échec par l'intervention de la déesse. Pallas-Athénée est, dans l'âme du héros, la liberté essentielle, héroïque, divine, qui échappe aux déterminismes, et guide sa conscience vers la gloire, vers l'ensoleillement intérieur.

Dans cette logique grecque archaïque l'individu ne s'oppose pas à la collectivité, de même que celle-ci n'est pas une menace pour l'individu (ce qui dans le monde moderne est presque devenu la règle). La valeur accordée à l'amour-propre et au désir de grandeur, la recherche de la gloire et de l'immortalisation du nom propres aux héros de la Grèce ancienne excluent toute possibilité de l'écrasement de l'individu par la collectivité, d'autant plus qu'inspirés par le monde des dieux, l'éclat et la gloire du héros le portent dans l'accomplissement même de ses plus hautes ambitions à être le plus diligent serviteur de la tradition dont il est l'élu.

L'Aède hausse la gloire humaine jusqu'à l'illustrer de clartés divines et lui forger une âme immortelle dont d'autres de ses semblables seront dépourvus, ─ mais dans cette inspiration heureuse, il honorera son Pays avec plus d'éclat et de façon plus durable que s'il se fût contenté d'un rôle subalterne ou indiscernable. L'individu ne sert avec bonheur sa communauté que s'il trouve en lui la connaissance qui lui permettra d'exceller en quelque domaine. Le rapide déclin des sociétés collectivistes modernes montre bien que l'individu conscient de lui-même en son propre dépassement est la source de toutes les richesses de la communauté. Mais le déclin des sociétés individualistes montre, quant à lui, que l'individu qui croit se suffire à lui-même, qui dédaigne le Songe de Pallas et ne conçoit plus même recevoir les biens subtils des anciens avec déférence, amène à un nivellement par le bas, une massification plus redoutable encore que ceux des sociétés dites « totalitaires ».

Ce monde moderne où nous vivons, ─ est-il seulement nécessaire de formuler quelque théorie pour en révéler l'aspect sinistre ? La médiocrité qui prévaut, hideux simulacre de la Juste Mesure, n'est pas seulement l'ennemie des aventures prodigieuses, elle est aussi, et de façon de plus en plus évidente, le principe d'une inhumanité auprès de laquelle les pires désastres de l'histoire antique paraissent anecdotiques et bénins. Si l'humanitas des anciens fut en effet une création de l'idéal aristocratique, tel que l'illustre l'épopée d'Homère, la médiocrité moderne, elle, engendre une inhumanité placée sous le signe de l'homme sans visage, de l'extermination de masse, du pouvoir absolu et de la haine absolue pour laquelle la fin justifie les moyens dans le déni permanent des fondements mêmes de toute morale chevaleresque. Au Dire, au Logos, et à l'areté qui en est l'expression humaine, le monde moderne oppose le Dédire universel.

De nos jours, les philosophes ne cherchent plus la sagesse ; ils « déconstruisent ». Les poètes ne hantent que les ruines d'un édifice d'où l'être a été chassé. Les « artistes » s'acharnent à ce que leurs œuvres ne fussent que « matière » et « travail » : et certes, elles ne sont plus en effet que cela. Et tout cela serait de peu d'importance si l'art de vivre et les sources mêmes de l'existence n'en étaient atteints, avec la grâce d'être.

Les œuvres grecques témoignent de cette grâce qui semble advenir à notre entendement comme dans une ivresse ou dans un rêve. Le royal Dionysos entraîné dans la précise légèreté de son embarcation, dans l'immobilité rayonnante d'un cosmos aux limites exactes, la Korê hautaine et rêveuse, l'intensité victorieuse du visage d'Athéna, nous donnent un pressentiment de ce que pourrait être une vie dévouée à la grandeur. Mais de même que le concept d'humanité diffère selon que l'envisage un poète homérique ou un sociologue moderne, l'idée de grandeur, lorsqu'elle en vient à prendre possession d'une destinée collective prend des formes radicalement différentes selon qu'elle exprime la démesure technocratique de l'agnostique ou la Sapience du visionnaire.

Les œuvres de la Grèce archaïque nous apprennent ainsi qu'il n'est de grâce que dans la grandeur : celle-ci étant avant tout la conscience des hauteurs, des profondeurs et des latitudes de l'entendement humain et du monde. Les actions et les œuvres des hommes atteignent à la grâce lorsqu'elles témoignent d'un accord qui les dépasse. Alors que le moderne ne croit qu'à la puissance colossale, à la pesanteur, à la masse, à la matière, la Grèce dont il se croit vainement l'héritier, nous donne l'exemple d'une fidélité à l'Autorité qui fonde la légitimité supérieure de la légèreté ouranienne, de la mesure vraie, musicale et mathématique, du Cosmos qui nous accueille dans une méditation sans fin. C'est par la grâce de la grandeur que nous pouvons être légers et aller d'aventure, avec cette désinvolture aristocratique qui prédispose l'âme aux plus belles inspirations de Pallas.

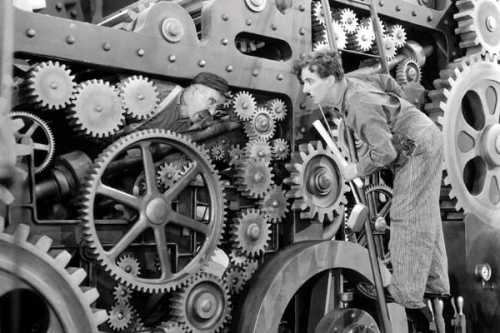

La lourdeur presque invraisemblable de la vie moderne, tant dans ses travaux que dans ses loisirs, la solitude absurde dans laquelle vivent nos contemporains entassés les uns sur les autres et dépourvus de toute initiative personnelle, l'évanouissement du sentiment de la réalité immanente, à laquelle se condamnent les peuples qui ne croient qu'en la matière, l'inertie hypnagogique devant les écrans à laquelle se soumettent les ennemis acharnés de toute déférence attentive, ne doit nous laisser ni amers ni indignés : il suffit que demeure en nous une claire résolution à inventer, d'abord pour quelques-uns, une autre civilisation.

De quelle nature est cette claire résolution ? Aristocratique, certes, mais de façon originelle, c'est-à-dire n'excluant à priori personne de son aventure. La clarté où se déploie cette résolution ne l'exempte pas pour autant du mystère dont elle est issue, qui se confond avec les tonalités essentielles de la pensée grecque telle que sut la définir Nietzsche : le rêve et l'ivresse. Rien, jamais, en aucune façon ne saurait se faire sans l'intervention de l'Inspiratrice qui surgit des rêves les plus profonds et les plus lumineux et des ivresses les plus ardentes. Cet au-delà de l'humain, qui fonde l'humanitas aristocratique, en nous permettant d'échapper au déterminisme et au nihilisme, fait de nous, au sens propre des créateurs, des poètes ; et chacun voit bien qu'aujourd'hui, il ne saurait plus être de chance pour la France que de se rendre à nouveau créatrice en suivant une inspiration hautaine !

De quelle nature est cette claire résolution ? Aristocratique, certes, mais de façon originelle, c'est-à-dire n'excluant à priori personne de son aventure. La clarté où se déploie cette résolution ne l'exempte pas pour autant du mystère dont elle est issue, qui se confond avec les tonalités essentielles de la pensée grecque telle que sut la définir Nietzsche : le rêve et l'ivresse. Rien, jamais, en aucune façon ne saurait se faire sans l'intervention de l'Inspiratrice qui surgit des rêves les plus profonds et les plus lumineux et des ivresses les plus ardentes. Cet au-delà de l'humain, qui fonde l'humanitas aristocratique, en nous permettant d'échapper au déterminisme et au nihilisme, fait de nous, au sens propre des créateurs, des poètes ; et chacun voit bien qu'aujourd'hui, il ne saurait plus être de chance pour la France que de se rendre à nouveau créatrice en suivant une inspiration hautaine !

Grandeur d'âme et claires résolutions

Sur les ailes de l'ivresse et du rêve, Pallas est l'inspiratrice hautaine qui appelle en nous de claires résolutions.

Le Songe d'une nouvelle civilité naît à l'instant où nous cessons d'être emprisonnés dans la fausse alternative de l'individu et de la collectivité. Pallas-Athéna, qui délivre Ulysse de sa faiblesse, nous donne l'audace de concevoir la possibilité d'une existence plus légère, plus grande et plus gracieuse, ─ délivrée de la pesanteur dont le médiocre écrase toute chose belle et bonne.

L'Utilité, qui n'est ni vraie, ni belle, ni bonne, est l'idole à laquelle le médiocre dévoue son existence. L'utilitaire se moque de la recherche du Vrai et de l'Universel et, d'une façon plus générale, de toute métaphysique. Ce faisant, il s'avère aussi radicalement étranger au Beau et au Bien. Conformant son existence au modèle le plus mesquin, le médiocre est le principe du déclin des civilisations. La grandeur d'âme que chante Homère, l'ascendance philosophique vers l'Idée que suscite l'œuvre de Platon, ont pour dessein de délivrer l'homme de la soumission aux apparences et de le lancer à la conquête de l'excellence. L'idéal aristocratique de la Gloire, dont les Grecs étaient si farouchement épris, est devenu si étranger à l'immense majorité de nos contemporains que son sens même et sa vertu créatrice échappent au jugement, toujours dépréciateur, que l'on porte sur sa conquête.

Tel est pourtant, le secret même du génie grec d'avoir su, par la recherche de la gloire exalter la personne, lui donner la plus vaste aire d'accomplissements qui seront la richesse de la civilisation toute entière. Alors que le médiocre, subissant le déterminisme limite son existence à ses proches et n'apporte rien à quiconque d'autre, l'homme à la conquête de la gloire, à l'écoute des plus exigeantes injonctions de la déesse, va s'élever et, de sa pensée et de ses actions, être un dispensateur de bienfaits bien au-delà du cercle étroit auquel l'assignent les circonstances immanentes.

L'idéal aristocratique de la Grèce archaïque, ─ que la philosophie de la Grèce classique va universaliser ─, unit ainsi en un même dessein créateur les exigences de l'individu et celles de la communauté, dépassant ainsi la triste et coutumière alternative « politologique » des modernes. Cet idéal dépasse aussi, du même coup, l'opposition entre les tenants de l'universalisme et ceux de l'enracinement. La hauteur ou le faîte éblouissant de l'Universel qui se balance au vent garde mémoire des racines et de l'humus.

Nous reviendrons, dans la suite de notre ouvrage sur la question des racines et du droit du sol lorsque le moment sera venu d'établir la filiation entre l'idée grecque et la tradition française dans l'immense songe de Pallas qui les suscite avec le pressentiment d'une civilisation ouranienne et solaire. Pour lors, il importe de garder présente à l'esprit cette nécessaire amplitude du regard propre à la poésie homérique et sans laquelle tout dessein poétique et politique demeure incompréhensible. Quelques-uns hasarderont que ces considérations relèvent bien davantage de la poésie que du politique, sans voir qu'il n'est point de politique digne de ce nom, qui ne fût, pour l'ancienne Grèce, ordonnée à la poésie.

Dès lors que la politique prétend se suffire à elle-même et ne cherche plus dans la poésie la source de son dessein, elle se réduit, comme nous y assistons depuis des décennies, à n'être plus qu'une gestion d'un ensemble d'éléments qui relèvent eux-mêmes exclusivement du monde sensible. Gérer est le maître-mot de nos temps mesquins où l'esprit bourgeois est devenu sans rival, alors que le héros homérique, tout au contraire n'existe que par le refus de cette mesquinerie et l'audace fondatrice à se rebeller contre les « réalités », à se hausser et à hausser sa destinée dans la région resplendissante du Mythe et du Symbole. Alors que le moderne croit faire preuve de pertinence politique en se limitant à « gérer » une réalité dont il peut reconnaître le cas échéant, le caractère déplaisant, le héros d'Homère, obéissant à une autorité supérieure à tous les pouvoirs et toutes les réalités, va s'aventurer en d'imprévisibles épreuves et conquêtes. Tout se joue à la fois dans le visible et l'Invisible, celui-là n'étant que la répercussion esthétique de celui-ci. L'amplitude du regard épique ouvre l'angle de l'entendement jusqu'aux deux horizons humains et divins, qu'il embrasse, disposant ainsi l'âme à reconnaître la grandeur.

Nul ne méconnaît l'importance des modèles dans la formation des hommes. Le génie grec fut de proposer un modèle exaltant, toujours mis en péril par l’Éris qui nous incite à nous dépasser nous-même. Le moderne qui se fait de la médiocrité un modèle se condamne à devoir céder sans résistance à l’Éris malfaisante, la Querelle inutile, qui traduit toute puissance en moyen d'anéantissement, alors que l’Éris bienfaisante s'exprime en œuvres d'art, en civilités subtiles et ferventes apologies de la beauté.

Le moderne qui ne tarit pas en déclarations d'intention, pacifistes ou « humanitaires » ne connaît en matière d'expression de puissance que l'argent qui fait les armes et peut-être qu'en dernière analyse, au-delà des confusions nationales et idéologiques, les guerres modernes ne sont-elles rien d'autre que des guerres menées par des hommes armés contre des hommes, des femmes et des enfants désarmés, selon des finalités purement instinctives et commerciales. Telle est la conséquence de la négation de l'idéal chevaleresque, que l'on récusait naguère encore pour avoir partie liée à la violence ! Or, les codes d'honneur de l’Épopée et des Chansons de Geste furent précisément une tentative de subjuguer la brutalité à des fins plus nobles, de changer autant que possible l’Éris néfaste, destructrice, en Eris généreuse, prodigue de dons et de protections à l'égard des plus faibles. Nier cet idéal chevaleresque, sous prétexte qu'il traitât de la violence, revenait à se livrer à l'hybris de la violence pure.

La persistance à méconnaître cette erreur d'interprétation ne fut point sans verser les sciences humaines « démocratiques » dans l'ornière où nous les trouvons. La méditation de la source grecque nous préservera déjà d'interpréter les notions politiques à rebours de leur étymologie. La démocratie, que peut-elle être d'autre sinon très-exactement le pouvoir du Démos ? Le respect de la personne humaine, de ses libertés de penser et d'être, auxquels on associe, fort arbitrairement, le mot de démocratie n'est pas davantage inscrit dans l'étymologie que dans l'histoire de la démocratie. Croire que le pouvoir du plus grand nombre est par nature exempt d'abominations est une superstition ridicule que ne cesse de démentir, hélas, la terrible histoire du vingtième siècle. Mais les hommes en proie aux superstitions ont ceci de particulier que le plus éclatant démenti ne change en rien leur façon de voir, ou, plus exactement, de ne pas voir. La forme moderne de la superstition est l'opinion que l'on possède et que l'on exprime, entre collègues, au café ou le jour des élections un peu partout, et dont il va sans dire qu'elle est, du point de vue qui nous intéresse ici, sans aucune valeur.

Insignifiante par définition, l'opinion relève de la croyance mais d'une croyance imposée de l'extérieur et d'ordre presque mécanique. L'individu moderne possède l'opinion précise qui le dispensera le mieux d'être livré à l'exercice difficile de la pensée. Nous savons, ou nous devrions savoir, depuis Platon, qu'avoir ses opinions c'est ne pas penser. Ce n'est pas même commettre une erreur, se fourvoyer, succomber à quelque maladresse fatale, ─ c'est tout simplement consentir à ne pas tenter l'aventure de la pensée. On peut à bon droit reprocher à certaines formes de démocratie d'avoir favorisé de façon démesurée cette outrecuidance de l'opinion, cette prétention de la non-pensée à s'ériger en doctrine. Et il n'y a pas lieu de s'étonner outre mesure que la plus ancienne démocratie connue fît condamner Socrate, auteur de tant de subtiles maïeutiques ! Si la formulation, et la mesure quantitative des « opinions » suffisent à créer une légitimité, toute autre forme de pensée ne saurait en effet apparaître que rivale et dangereuse.

Le système parlementaire a ses vertus mais l'idéologie démocratique demeure, elle, singulièrement menaçante à l'endroit de toute pensée qui prétend à trouver sa légitimité non point en quelque fin utile mais dans son propre parcours infini. Le Voyage d'Ulysse accompagne dans l'invisible celui qui tente d'échapper à la tyrannie de l'Opinion. L'interprétation infinie du monde, héroïque et poétique, débute avec cette délivrance. L'idéologie démocratique se propose à travers ses sciences humaines, positivistes ou matérialistes, comme une explication totale du monde et de l'homme, ─ explication totale d'autant plus facile à formuler, et à promouvoir, qu'elle se fonde sur la négation du haut et du profond et réduit le monde à la platitude de quelques schémas. A cette outrecuidance de l'explication, l'épopée oppose le génie de l'interprétation infinie, la science d'Hermès-Thot : l'herméneutique. Il n'est pas vain de redonner à ce terme passablement galvaudé sa consonance mythique, sans quoi il se réduit à ne recouvrir que d'assez fastidieuses gloses universitaires ! Or, on ne saurait concevoir de philosophie politique dans la méconnaissance de la forme d'intelligence qu'elle tend à favoriser.

L'humanitas, en politique, consiste d'abord à tenir pour important ce qu'il advient de la nature humaine, quels types d'hommes tendent à apparaître ou disparaître et dans quelles circonstances. Autant de questions que les gestionnaires modernes refusent en général de se poser. Les modèles n'en demeurent pas moins opératoires, et particulièrement, les pires d'entre eux. Les modèles du moderne sont à la fois dérisoires et inaccessibles ; ils ne mobilisent son énergie que pour l'illusion : la copie d'une réalité sensible qui elle-même n'advient à l'entendement que sous la forme d'une opinion : d'où l'extraordinaire prolifération des écrans, avec leurs imageries publicitaires. A cet assujettissement au degré le plus inférieur du réel, à savoir la copie de l'immanence, l'areté homérique, tout comme l'Idée platonicienne, ─ qui n'est autre que sa formulation philosophique ─, oppose le désir du Haut, de l'Ardent et du Subtil. A ces grandes âmes le monde sensible ne suffit pas. Au-delà des représentations, des ombres, des copies, des simulacres, l'âme héroïque entrevoit une présence magnifique, victorieuse de toute temporalité et de tout déterminisme, et de laquelle elle désire amoureusement s'emparer.

La veulerie, la laideur, la lourdeur, ─ tout ce qui rend impossible la résistance au Mal ─, que sont-elles sinon ces qualités négatives qui indiquent l'absence de la grandeur d'âme ? Celui qui ne désire plus s'élever vers les régions resplendissantes de l'Idée, c'est à la lourdeur qu'il s'adonne. L'individualité vertigineusement égocentrique des modernes, dont témoigne la disparition de l'art de la conversation, ne change rien au fait que, par leur matérialisme, qui n'est rien d'autre qu'un abandon à la lourdeur, et leurs opinions qui ne considèrent que les représentations du monde sensible, ─ qu'ils s'abusent à croire « objectives » ─, les modernes s'éloignent de la possibilité même de l'Art.

Morose, brutal, mécanique et lourd, le moderne ne laisse d'autre choix à celui qui veut être de son temps qu'entre l'hybris technologique ou l'intégrisme religieux ou écologique qui ne sont que l'avers et l'envers d'un même nihilisme. Après avoir perdu toute foi et toute fidélité et, par voie de conséquence, la force créatrice nécessaire au dessein artistique, le moderne ressasse ses dévotions à l'idole morne de l'Utile. Que la personne humaine eût une vertu propre et qu'il fût de son devoir de l'illustrer en œuvres de beauté, ces notions-là sont devenues à tel point étrangères que toutes les idéologies récentes peuvent se lire comme des tentatives, à l'encontre de la philosophie platonicienne, de maintenir le plus grand éloignement possible entre la morale et l'esthétique. Tout conjure en cette fin de siècle pénombreux où nous nous trouvons à faire de nous de simples objets d'une volonté elle-même sans objet. L'idolâtrie de la prouesse technique, réduite à elle-même dans une souveraineté dérisoire n'est pas sans analogie avec la morale puritaine qui prétend se suffire à elle-même, en dehors de toute référence au Beau et au Vrai.

Le moralisme intégriste, dont l'expression directe est le crime, rejoint le moralisme technocratique qui profane le monde de fond en comble. Le monde moderne qui tant voulut confondre la juste mesure avec la tiédeur, se trouve désormais en proie au pouvoir exclusif des profanateurs. Loin d'être un quelconque retour aux temps anciens, l'intégrisme serait bien plutôt un des accomplissements ultimes de la modernité.

L'éloignement du Songe de Pallas et de l'idéal aristocratique, nous livre à ces irrationalités farouches. Certains s'effarent de l'extension, dans nos univers urbains et bourgeois, des superstitions les plus aberrantes. Le New-Age, les marabouts, les pratiques occultes les plus répugnantes, gagnent un nombre croissant d'adeptes dont les existences bourgeoises, impliquant l'usage quotidien de techniques dites « avancées » paraissent livrées sans défense à de monstrueuses déraisons. Telles sont quelques-unes des conséquences de la « déconstruction » du Logos platonicien. La haine de la métaphysique, quand bien même elle use à ses débuts d'arguments « rationalistes » a pour conséquence fatale la destruction de la Raison, ─ celle-ci n'étant qu'une réfraction de l'Idée et du Logos. La réfutation de toute hiérarchie métaphysique, la volonté acharnée de réduire l'angle de l'entendement humain au seul domaine du sensible, la négation de l'objectivité du monde métaphysique, la réduction des royaumes de l'âme à quelque « inconscient » psychanalytique contribuèrent de façon décisive à saper le fondement même de la Raison qui n'est jamais que l'instrument de la métaphysique en tant que science de l'Universel. Les généticiens nazis, les informaticiens qui font « marabouter » leurs entreprises expriment la déraison d'une modernité scientifique qui est à l'origine des plus abominables possibilités de manipulation de l'être humain. Désormais les Titans règnent sans partage. Mais à quelques-uns d'entre nous les dieux dissimulés dans les profondeurs vertigineuses et éblouissantes de l'Ether font signe.

Nous sommes de ceux qui croient qu'un Grand Songe peut seul nous sauver de cette terrible déraison qui envahit tout. Seule la célébration d'un Mystère nous rendra aux sagesses sereines du Logos, ─ et nous montrerons, dans la suite de cet ouvrage, que ce Mystère ne saurait plus être qu'un Mystère français. Que la philosophie politique, selon la terminologie française, fût d'étymologie grecque suffit à justifier notre déférence pieuse au Songe de Pallas. La « polis » grecque contient ces deux notions de Cité et d’État que la Monarchie saura concilier avec les bonheurs et les malheurs que l'on sait.

Pallas n'en doutons pas veille sur les beaux accomplissements de la Monarchie française. L'alliance du mystère et de la raison, la beauté propre à cette double clarté qui donne aux choses leur relief et leur profondeur me paraît du privilège des cultures grecques et françaises. Les exégètes modernes, qui vantent la clarté française et la raison grecque semblent ignorer avec application les prodigieuses arborescences métaphysiques dont elles sont issues. Ils ne veulent gloser que sur certains effets et dédaignent le rêve immense où ils prennent place.

Redisant l'importance de la beauté du geste et l'éternité irrécusable du plus fugace lorsqu'il illustre la fidélité à une souveraineté qui le dépasse, le Songe de Pallas nous rend la Raison en nous délivrant du rationalisme. La distinction entre la raison et le rationalisme paraîtra spécieuse à certains. Elle n'en tombe pas moins sous le sens. Car la raison digne de ce nom s'interroge sur elle-même : elle est Raison de la raison, quête infinie alors que le rationalisme n'est qu'un système qui soumet la pensée à une opinion. Le rationalisme est le sépulcre de la haute raison apollinienne qui ordonne les bienfaits, établit d'heureuses limites et œuvre en ce monde sensible selon la Norme intelligible. Or, Apollon qui, selon la thèse de Nietzsche est le dieu de la mesure est aussi le dieu de la sculpture et du rêve. La forme de la beauté qui s'inscrit dans le paysage qui définit l'espace par ses figures mythiques et ses orientations symboliques, affermit la raison alors même qu'elle invite au rêve.

Mais de quelle nature est au juste ce rêve qui nous délivre ? A quel règne appartient-il ? Quels sont ses privilèges et ses vertus ? Le consentement à une pensée qui n'exclut point les hiérarchies du visible et de l'Invisible, les imageries poétiques de la hauteur et les mathématiques subtiles des lois célestes nous inclinent à voir dans le sentiment qu'éveille en nous le Songe de Pallas, un assentiment primordial à la légèreté. Il serait bien vain de se référer aux mythologies anciennes si nous n'étions plus à même d'en éveiller en nous d'intimes résonances. Le seul nom de Pallas-Athéna intronise dans notre âme un règne victorieux de la pesanteur. L'exactitude intellectuelle que requiert la déesse nous ôte la possibilité de l'abandon à la veulerie de l'informe. Tel est sans doute le secret de l'euphorie rêveuse qu'éveille sa présence en nous. Car le Songe que Pallas éveille en nous est tout d'abord un envol, et de cet envol nous tiendrons, jusqu'aux étincelantes armes de la raison, la connaissance de la dimension verticale du monde qui est le principe même de toute connaissance métaphysique.

La limite du pouvoir qu'exercent les utilitaires et les puritains est la limite de tout pouvoir. Le pouvoir aussi hypertrophié soit-il n'a de pouvoir que sur le pouvoir : l'autorité lui échappe, qui incombe elle, de la résolution que suscite en nous l'intervention de Pallas. Autant dire, d'ores et déjà, que nous n'aurons de cesse d'avoir redonné à notre résolution les formes que lui mérite son inspiratrice ! Qu'il soit bien entendu qu'il ne sera plus jamais question de céder si peu que ce soit de ce qui nous appartient aux Barbares. Face à la permanente apologie de l'informe nous ne serons pas sans fierté de paraître quelquefois intolérants. Que l'on renonce à nous vouloir bienveillants à l'égard du vulgaire ou du lourd ou disposés à leur trouver quelque excuse ! Nous voyons en l'idéologie de l'équivalence du tout avec n'importe quoi le signe de cette confusion qui, si nous n'y prenons garde, nous asservira aux pires idoles.

C'est au plus bas que les choses bonnes et mauvaises se confondent et c'est au plus haut qu'elles s'unissent après être passées par l'équateur des plus nettes distinctions. Feindre de croire que les distractions de masse et la publicité puisse être équivalentes de quelque façon aux poèmes de Scève ou de Mallarmé revient à donner aux premières une insupportable éminence. L'état de fait qui, dans nos sociétés de masse revient à accorder plus d'importance aux expressions rudimentaires et barbares, est-il encore nécessaire de s'y soumettre au point de leur trouver, par surcroît quelque légitimation « intellectuelle » ? Faut-il toujours ajouter au pouvoir déjà abusif par lui-même l'abus incessant de nos obséquiosités de vaincus ? Telle est pourtant l'attitude d'une grande majorité de nos intellectuels qui assistent de leurs applaudissements l'extinction progressive de toute intellectualité. Nous sommes sans hésiter de ces élitistes affreux qui tiennent en mépris les amusements du plus grand nombre. Nous sommes avec enthousiasme les ennemis des « intellectuels », ─ que Péguy sut traiter comme il convient, ─ dont le parti pris démocratique n'est autre qu'une lâche approbation de la force effective du plus grand nombre.

Ces gens-là, ayant pris le parti de la force la plus massive s'imaginent à l'abri de tout revers et de toute vindicte, et il est vrai qu'en cet Age Noir où nous sommes, le cours des choses, que les cuistres nomment l'Histoire, semble en effet aller à leur avantage, ─ mais nous ne sommes pas non plus de ceux qui trouvent leur plus grande satisfaction à suivre le chemin le plus avantageux. Notre joie s'accroît à la conscience que nous prenons de la nécessité de résister ; telle est exactement la différence qui existe entre l'idéologie collaboratrice et l'idéologie résistante. L'une se targue du réalisme et du caractère irrécusable de l'état de fait, l'autre augure et s'aventure pour l'honneur, qui est fidélité au Bien et au Beau universels. Si les conditions immanentes sont défavorables au triomphe du Juste, ─ comment saurait-t-il être question, pour un homme d'honneur, de « s'adapter »?

Toute la ruse de la modernité consiste à faire en sorte que nous nous trompions de combat et que les sentiments nobles qui n'ont pu être anéantis fussent employés à mauvais escient, en des combats douteux et de fausses espérances. D'où l'importance de la remémoration religieuse des mythes et de la poésie fondatrice de la Cité. L'exercice du discernement et l'exercice de la poésie ne sont point exclusifs l'un de l'autre. Quiconque sut dévouer son attention à une œuvre de poésie au point d'y fondre ses propres intuitions et états d'âme, sait bien qu'une des vertus les moins rares du poème est d'ajouter à l'entendement des modes opératoires un discernement qui gagne en finesse à mesure que l'on s'abandonne à l'euphorie des rythmes et des rimes. Une politique radicalement séparée de la poésie, ainsi que l'envisagent les « démocrates » modernes, revient à assujettir la Cité à la dictature d'une science utilitaire dont les ressorts irrationnels, les soubassements de volonté de puissance ne peuvent nous entraîner que vers les désastres de l'Hybris.

Or, sinon la mesure musicale, l'attention portée aux nuances et la fervente exactitude de la pensée, que reste-t-il pour résister à l'Hybris ? La poésie seule est le recours. La poésie est la seule chance pour échapper aux parodies, mi-cléricales, mi-technocratiques, qui se substituent désormais aux défuntes autorités. Bientôt nous n'aurons plus le droit de dire un mot plus haut que l'autre. Et tout se joue dans la hauteur divine des mots, ─ qui certes les accorde en musique mais leur donne aussi une couleur différente selon leur élévation plus ou moins grande dans les secrets d'azur des états multiples de l'être. Selon leur hauteur sur la gamme des nues, les mots chantent et brillent de façon différente. Les divines gradations exaltent en nous le meilleur : le plus délié et le plus intemporel.

L'anamnésis, le seuil éblouissant, la Cité inspiratrice

La véritable anamnésis emporte ainsi le meilleur de nous-même sur les chevaux ailés de la poésie. Notre ressouvenir est l'essor. Il nous élève vers des nues de plus en plus transparentes : au sens exact, nous gagnons les hauteurs. Toute connaissance est élévation et réminiscence. « Ainsi, l’âme, est-il dit dans le Ménon, immortelle et plusieurs fois renaissante, ayant contemplé toutes choses, et sur la terre et dans l'Hadès, ne peut manquer d'avoir tout appris. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait, sur la vertu et le reste, des souvenirs de ce qu'elle en a su précédemment. La nature entière étant homogène et l'âme ayant tout appris, rien n'empêche qu'un seul ressouvenir (c’est ce que les hommes appellent savoir) lui fasse retrouver tous les autres, si l'on est courageux et tenace dans la recherche ; car la recherche et le savoir ne sont au total que réminiscence ». Tout dans le monde moderne conspire à nous livrer à l'oubli morose. Ceux que la réminiscence ne ravit plus sont condamnés à n'être que des écorces mortes. Il faut encore que l'expérience du ressouvenir soit en nous un ravissement intense pour que nous devenions dignes d'œuvrer aux retrouvailles avec les origines poétiques et politiques de notre civilisation.

Du poétique et du politique, aussi indissociables que l'âme et le corps qu'elle anime, la concordance fonde les hautes civilisations. Mais cette concordance est elle-même la preuve de l'advenue de la réminiscence sans laquelle ce qui unit le plus lointain et le plus proche tombe dans l'oubli. Ceux qui, dans notre triviale modernité, se distinguent par quelque inclinaison à l'héroïsme se caractérisent ainsi par leur vif désir d'aller en amont des idées dont il ne subsiste, en effet, de nos jours, que des formes vides. En amont des définitions scolaires, il y eut l'appel du Large, et les aventures prodigieuses, le voisinage des dieux, les enchantements et les dangers.

Les discussions vétilleuses qui supposent que le Bien, le Beau et le Vrai puissent être considérés séparément tombent à la seule évidence de l'areté grecque qui proclame que le Beau est mon seul Bien et qu'il ne saurait être de Vérité qui nous contraigne à subir la loi de la laideur. Chercher le Vrai au détriment du Beau et du Bien, le Beau au détriment du Vrai et Bien ou encore le Bien au détriment du Beau et Vrai procède d'une aberration semblable à celle qui chercherait à s'approprier la dureté du diamant au détriment de sa transparence. Le Vrai, le Beau et le Bien ne sont pas des réalités distinctes mais des aspects d'une vertu unique que l'on conquiert par un incessant dépassement de soi-même.

Dans le visible, ni dans l'invisible, il n'est rien d'acquis. Tout se joue, toujours, dans la mise en péril donatrice qui, privilégiant l'audace, nous éloigne de nos semblables et nous rapproche du seuil éblouissant que la raison corrobore. L'acte du raisonnement, loin d'y contredire, nous invite au voyage du dieu.

« Il faut en effet, écrit Platon, que l'homme saisisse le langage des Idées lequel part d'une multiplicité de sensations et trouve l'unité dans l'acte du raisonnement. Or, il s'agit là d'une réminiscence des réalités jadis vues par notre âme, quand elle suivait le voyage du dieu et que dédaignant ce que nous appelons à présent des êtres réels, elle levait la tête pour contempler l'être véritable. Aussi bien il est juste que seule la pensée du philosophe ait des ailes car les objets auxquels elle se cesse de s'appliquer par son souvenir, autant que ses forces le lui permettent, sont justement ceux auxquels un dieu, parce qu’il s'y applique doit sa divinité. »

Le plus haut modèle invite ainsi la divinité à se reconnaître elle-même, à trouver le secret de la source de toute divinité. Le plus haut modèle, que Platon nomme l'Idée, est la forme formatrice de toute poésie et de toute politique, et son ressouvenir, par la Source qu'elle désempierre en nous, nous montre la voie de la déification. Pour l'esprit héroïque, la condition humaine n'est point telle que nous devions nous y soumettre. Aux ailes de la pensée de nous porter au-delà de toute condition, au grand scandale des esclaves non-promus qui passeront leur vie à jalouser les esclaves promus. « L'homme, écrit Platon, qui se sert correctement de tels moyens de se souvenir, toujours parfaitement initié aux mystères parfaits, est seul à devenir vraiment parfait. Détaché des objets qui suscitent les passions humaines et occupé de ce qui est divin, il subit les remontrances de la foule, on dit qu'il a perdu la tête mais en fait la divinité l'inspire, et c'est cela qui échappe à la foule. »

« Initié aux mystères parfaits » est celui qui, au-delà des conditions humaines s'aventure dans l'espace de l'Inconditionné. L'areté grecque, à cet égard, ne diffère pas fondamentalement de la noblesse spirituelle telle qu'elle s'illustre dans le Vedanta ou la tradition chevaleresque soufie, au demeurant grandement influencée par les néoplatoniciens.

L'amour de la beauté, le consentement à être subjugué ou bouleversé par la beauté, unissent ces diverses branches d'une même Tradition dont l'origine se perd dans les profondeurs primordiales de l'Age d'Or. Mais de l'extase visionnaire qui accueille l'apparition de l'Idée dans l'entendement humain, encore faut-il pouvoir tirer un enseignement précis, ─ ce qui est précisément la fonction des œuvres. Distinctes, échappant dans une certaine mesure aux ravages du temps, les œuvres font servir le génie de l'illimité à concevoir des limites salutaires. Elles puisent à la source du Sans-limite la transparence intellectuelle par laquelle nous distinguerons les contours à bon escient.

La précision de l'Art reflète l'exactitude de la Loi, de même que l'harmonie des formes, leur élégance avenante présagent du bon cours de la justice. De nos jours où toute inégalité est perçue comme injuste, de telles notions sont devenues incompréhensibles, mais à quiconque s'abreuve à la Source grecque on ne saurait faire accroire la confusion passablement volontaire de l'équité et de l'égalité qui est devenue le véritable lieu commun de toutes les sociologies modernes. Il s'en faut de beaucoup, pourtant, que l'équitable et l'égalitaire se confondent. La juste mesure prescrit-elle de considérer également l'homme de mérite, qui œuvre avec talent pour le bien de la Cité, et l'accapareur abruti ? L'homme qui dédaigne les pouvoirs de l'argent n'a-t-il pas droit à quelque supériorité compensatrice ? Est-il équitable de tenir pour si peu les manifestations de l'excellence des individus qu'elles demeurent irrémédiablement sans recours devant les pouvoirs effectifs de l'or et du fer ? L'égalité et l'équité non seulement se confondent plus rarement qu'il n'y paraît ; elles ne cessent, dans les requêtes les plus pertinentes de l'intelligence politique, de s'opposer. Au vrai, dans le monde sans principes où nous vivons, l'égalité ne cesse de bafouer l'équité. Aussi bien nous revient-il désormais de prendre le droit d'en appeler à un principe d'équité contre les égalités qui nous oppriment et entravent dans notre Pays, l'advenue du meilleur.

La prétentieuse morale abstraite du moderne qui condamne les traditions de tous les peuples et de tous les temps, ne saurait plus davantage faire illusion face aux conséquences que nous lui voyons et qui nous privent, dans les faits, de cela même que cette morale nous offrit en théorie. La dignité de la personne humaine, la liberté individuelle, le bien partagé, l'éducation, le loisir, ─ on chercherait en vain, sous toutes les latitudes, un siècle qui, plus que le vingtième siècle leur fut cruel.

Lorsque les idéologues modernes inclinent vers la gauche et ne cèdent pas directement à l'odieuse morale darwiniste propre à l'idéologie dite « libérale », leur référence à l'antique se borne à la louange de la « république » sans bien voir que la France monarchique fut, au sens strict, bien davantage une « res publica » que les « républiques » numérotées qui s'ensuivirent de la Révolution. Une autre erreur, commise, elle, plus souvent par les gens de « droite » consiste à confondre la morale abstraite avec la morale transcendante et à récuser celle-ci au nom des vices de celle-là. Mais la morale abstraite se définit par sa prétention à se suffire à elle-même, et c'est précisément en quoi elle est abstraite, alors que la morale transcendante se relie, elle, verticalement, à l'esthétique et à la métaphysique : et c'est en quoi elle est transcendante. Favorable à l'égalité, la morale abstraite s'opposera à la morale transcendante qui, elle, en tient pour l'équité, laquelle, n'étant jamais atteinte dans sa perfection, demeure une quête infinie. Toujours au totalitaire de la morale abstraite s'opposera de façon plus ou moins clandestine, l'herméneutique infinie de la morale transcendante qui ne cesse de relier le visible et l'invisible dans l'embrasement matutinal de l'âme odysséenne.

Constructrice mais non « édifiante » au sens moralisateur, Pallas-Athéna définit par son rêve sculptural les limites imparties au génie de la Cité inspiratrice. Et là devrait être l'enjeu de toute politique digne de ce nom : faire en sorte que la Cité demeurât inspiratrice. Tout le génie des anciens se prodigue à cet aboutissement magnifique où l'individu doit bien reconnaître qu'il reçoit de la Cité infiniment plus qu'il ne peut lui apporter. Dans ces circonstances heureuses, l’Éris bienfaisante pousse l'individu à donner le meilleur de lui-même pour conquérir cette gloire personnelle qui ajoutera à la splendeur de la Cité. Telle est la Cité inspiratrice qu'elle s'enrichit de la force de l'amour-propre magnanime des individus au lieu d'en prendre ombrage. C'est bien que la Cité et sa morale propre ne se confondent point avec les sentiments de la foule, toujours envieuse et nivellatrice, et fort entraînée par ce fait à donner naissance aux tyrannies, étapes habituellement précédentes ou successives des démocraties. Faire de la Cité inspiratrice, née de la légèreté architecturale du Songe de Pallas, le principe poétique de toute philosophie politique, cette ambition, nous éloigne déjà, pour le moins, des travaux d'érudition. Aussi ces écrits sont-ils écrits de combats qui n'hésitent pas à donner au pessimisme lucide la part qui lui revient.

Il est vrai que la dictature du vulgaire triomphe sur tous les fronts, que toute chose est pensée en termes de gestion et de publicité, que le réalisme plat semble en tout domaine s'être substitué aux vocations un peu hardies. Le Pays se décompose en clans et factions qui ne revendiquent plus que des formes vides et il devient fort difficile de trouver encore quelque trace de civilité ancienne dans la sourde brutalité qui nous environne. La « nostalgie des origines » dont parlait Mircea Eliade existe bel et bien mais, par défaut de civilité, et dans le déclin de la Cité inspiratrice, elle prend des formes dérisoires ou monstrueuses. Engoncés dans leurs folklores ou livrés aux élucubrations du « New Age », les nostalgiques de l'Origine contribuent activement à la déroute des ultimes hiérarchies traditionnelles. L'Art de vivre, avec la politesse et la tempérance, n'est plus qu'un souvenir que l'on cultive pieusement dans quelques milieux universellement décriés ou moqués.

Tout cela porterait à la désespérance si notre caractère y était de quelque façon prédisposé ; ne l'étant pas, il ne peut s'agir là que d'un pessimiste état des lieux. Le pessimisme interdit de se réjouir en vain, il nous porte à ne pas détourner les yeux aux spectacles déplaisants ; il n'implique pas pour autant que nous cédions à quelque état d'âme défavorable au redressement. A la fois pessimistes, fidèles et actifs : tels nous veut la songeuse Pallas dont nous sommes les espoirs humains.

Luc-Olivier d'Algange ─ Extrait de Le Songe de Pallas, éditions Alexipharmaque

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Pour des raisons qui nous restent obscures, Bernard Frank avait cru bon de rassembler sous un même étendard Nimier, Blondin et Laurent avant de leur adjoindre un certain Déon. Cette affectation collective à un régiment de tradition devait sans doute énormément au fameux « Hussard Bleu » que l’ami Roger avait troussé en son temps au travers d’un roman on ne peut plus « non conformiste ».

Pour des raisons qui nous restent obscures, Bernard Frank avait cru bon de rassembler sous un même étendard Nimier, Blondin et Laurent avant de leur adjoindre un certain Déon. Cette affectation collective à un régiment de tradition devait sans doute énormément au fameux « Hussard Bleu » que l’ami Roger avait troussé en son temps au travers d’un roman on ne peut plus « non conformiste ».

Pétrone dénonce la rhétorique, cette reine perturbante de l’Antiquité et de la politique. Il comprend avant Nietzsche que l’éducation, la répétition scolaire et universitaire tueront l’inspiration :

Pétrone dénonce la rhétorique, cette reine perturbante de l’Antiquité et de la politique. Il comprend avant Nietzsche que l’éducation, la répétition scolaire et universitaire tueront l’inspiration :

Dans son livre traitant de ses vues sur la guerre civile « Aussichten auf den Bürgerkrieg », publié chez Suhrkamp en1993, Hans Magnus Enzensberger, un des plus fins analystes de l'époque contemporaine, né en 1929, a fort bien décrit un triste aspect de l’être humain, que ce soit Hitler, Staline, Mao, Castro, Mahomet, etc: « le seul primate à pratiquer de manière méthodique, enthousiaste et à grande échelle, le meurtre de ses congénères. La guerre » (qui est une catastrophe absolue) « est l'une de ses principales inventions ». De plus, depuis les années nonante, cet auteur allemand voit se propager, de manière sournoise mais perceptible, dans nos sociétés européennes ce qu'il nomme une « guerre civile à la fois globale et moléculaire » avec une violence diffuse, incontrôlée, se généralisant des banlieues aux Etats: « Peu à peu, les ordures s'entassent au bord des rues. Les seringues et les bouteilles de bière brisées s'accumulent dans les parcs. Partout sur les murs apparaissent de monotones graffitis au message autiste: évocation d'un Moi qui n'existe plus ... On détruit les meubles dans les classes, les jardins puent la merde et l'urine… ce sont là de minuscules déclarations de guerre que sait interpréter le citadin expérimenté. »

Dans son livre traitant de ses vues sur la guerre civile « Aussichten auf den Bürgerkrieg », publié chez Suhrkamp en1993, Hans Magnus Enzensberger, un des plus fins analystes de l'époque contemporaine, né en 1929, a fort bien décrit un triste aspect de l’être humain, que ce soit Hitler, Staline, Mao, Castro, Mahomet, etc: « le seul primate à pratiquer de manière méthodique, enthousiaste et à grande échelle, le meurtre de ses congénères. La guerre » (qui est une catastrophe absolue) « est l'une de ses principales inventions ». De plus, depuis les années nonante, cet auteur allemand voit se propager, de manière sournoise mais perceptible, dans nos sociétés européennes ce qu'il nomme une « guerre civile à la fois globale et moléculaire » avec une violence diffuse, incontrôlée, se généralisant des banlieues aux Etats: « Peu à peu, les ordures s'entassent au bord des rues. Les seringues et les bouteilles de bière brisées s'accumulent dans les parcs. Partout sur les murs apparaissent de monotones graffitis au message autiste: évocation d'un Moi qui n'existe plus ... On détruit les meubles dans les classes, les jardins puent la merde et l'urine… ce sont là de minuscules déclarations de guerre que sait interpréter le citadin expérimenté. »

De quelle nature est cette claire résolution ? Aristocratique, certes, mais de façon originelle, c'est-à-dire n'excluant à priori personne de son aventure. La clarté où se déploie cette résolution ne l'exempte pas pour autant du mystère dont elle est issue, qui se confond avec les tonalités essentielles de la pensée grecque telle que sut la définir Nietzsche : le rêve et l'ivresse. Rien, jamais, en aucune façon ne saurait se faire sans l'intervention de l'Inspiratrice qui surgit des rêves les plus profonds et les plus lumineux et des ivresses les plus ardentes. Cet au-delà de l'humain, qui fonde l'humanitas aristocratique, en nous permettant d'échapper au déterminisme et au nihilisme, fait de nous, au sens propre des créateurs, des poètes ; et chacun voit bien qu'aujourd'hui, il ne saurait plus être de chance pour la France que de se rendre à nouveau créatrice en suivant une inspiration hautaine !

De quelle nature est cette claire résolution ? Aristocratique, certes, mais de façon originelle, c'est-à-dire n'excluant à priori personne de son aventure. La clarté où se déploie cette résolution ne l'exempte pas pour autant du mystère dont elle est issue, qui se confond avec les tonalités essentielles de la pensée grecque telle que sut la définir Nietzsche : le rêve et l'ivresse. Rien, jamais, en aucune façon ne saurait se faire sans l'intervention de l'Inspiratrice qui surgit des rêves les plus profonds et les plus lumineux et des ivresses les plus ardentes. Cet au-delà de l'humain, qui fonde l'humanitas aristocratique, en nous permettant d'échapper au déterminisme et au nihilisme, fait de nous, au sens propre des créateurs, des poètes ; et chacun voit bien qu'aujourd'hui, il ne saurait plus être de chance pour la France que de se rendre à nouveau créatrice en suivant une inspiration hautaine !

‘L’homme et la technique’ est un opuscule qui devrait ravir les écolos et les économistes de la décroissance ; il devrait stimuler les souverainistes et les partisans d’une Europe puissance ; il décrit parfaitement le mental américain face aux défis chinois. Paru en 1931, après la crise financière de 1929 et avant les cataclysmes nationalistes, racistes et guerriers des années 1940, il en a le vocabulaire daté. Mais Spengler livre une intuition, pas un système dogmatique. Il ne prône aucune révolution qui passerait une quelconque catégorie sociale ou raciale par les armes, il analyse la longue histoire. Il dit une manière d’être, la nôtre, ce qu’il appelle « la culture faustienne ».

‘L’homme et la technique’ est un opuscule qui devrait ravir les écolos et les économistes de la décroissance ; il devrait stimuler les souverainistes et les partisans d’une Europe puissance ; il décrit parfaitement le mental américain face aux défis chinois. Paru en 1931, après la crise financière de 1929 et avant les cataclysmes nationalistes, racistes et guerriers des années 1940, il en a le vocabulaire daté. Mais Spengler livre une intuition, pas un système dogmatique. Il ne prône aucune révolution qui passerait une quelconque catégorie sociale ou raciale par les armes, il analyse la longue histoire. Il dit une manière d’être, la nôtre, ce qu’il appelle « la culture faustienne ». De nos jours, la « discussion » est devenue une marchandise, le produit vendable des nouvelles par câble et des revues d’opinion; il n’y a plus même le prétexte d’une « recherche de la vérité ».

De nos jours, la « discussion » est devenue une marchandise, le produit vendable des nouvelles par câble et des revues d’opinion; il n’y a plus même le prétexte d’une « recherche de la vérité ». Nous voyons, cependant, que la négociation ne bouge que dans une seule direction. Par exemple, supposons que j’offre 50 $ pour un produit et que le vendeur demande 100 $. Nous négocions pour 75 $. Le vendeur connaît alors ma limite. Donc la prochaine fois que nous négocions, nous commençons à 75 $ et il exige 125 $. Si, par indécision, ou si je manque de volonté pour tenir ferme, vous pouvez voir que le prix va continuer à augmenter. Ainsi, les conflits sociaux continuent d’être résolus dans un seul sens, malgré les intentions des conservateurs de maintenir le statu quo, et, en tout cas, continue à « évoluer » dans la même direction.

Nous voyons, cependant, que la négociation ne bouge que dans une seule direction. Par exemple, supposons que j’offre 50 $ pour un produit et que le vendeur demande 100 $. Nous négocions pour 75 $. Le vendeur connaît alors ma limite. Donc la prochaine fois que nous négocions, nous commençons à 75 $ et il exige 125 $. Si, par indécision, ou si je manque de volonté pour tenir ferme, vous pouvez voir que le prix va continuer à augmenter. Ainsi, les conflits sociaux continuent d’être résolus dans un seul sens, malgré les intentions des conservateurs de maintenir le statu quo, et, en tout cas, continue à « évoluer » dans la même direction.

Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation.

Mais en 1983, c'était un acte contre-révolutionnaire, dans la mesure où le platonisme était considéré par les déconstructeurs comme le modèle à abattre. Ni Baptiste Rappin, ni son postfacier Pierre Magnard, ni même le préfacier Jean-Jacques Wunenburger ne le signalent (à moins qu'une note m'ait échappé ?) : une annexe du livre de Gilles Deleuze, Logique du sens (éditions de Minuit, 1969) s'intitulait Platon et les simulacres. Il s'agissait de la reprise d'un article au titre original nettement plus virulent, Renverser le platonisme (les simulacres), paru en 1966 dans la Revue de Métaphysique et de Morale. C'est pourtant, de toute évidence, au titre de cette annexe que fait allusion le titre de la thèse de doctorat de Mattéi qui substituait au titre de Deleuze un «Étranger» à la place de Platon : cet Étranger fait bien sûr allusion à celui du Sophiste de Platon, un des dialogues métaphysiques les plus techniques et élevés de Platon. C'est peut-être aussi, et cela Rappin le signale à juste titre, une allusion au roman d'Albert Camus avec qui Mattéi éprouvait une affinité spirituelle en raison de leur communauté d'origine et de formation.  En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.

En politique, Mattéi pensa sur le mode platonicien pur et dur, de la fin du XXe siècle à sa mort : il combat dans La Barbarie intérieure – essai sur l'immonde moderne (1999), la subversion sophistique de la contre-culture, de l'art moderne qui nie le rapport au sens ou qui se veut non-sens, du rejet de l'autorité à l'école comme dans la société. Son pythagorisme le pousse même à critiquer sévèrement la musique dodécaphonique : elle est parfois très belle, pourtant, et Platon l'aurait peut-être appréciée... qui sait ? Baptiste Rappin rappelle que Mattéi fut hostile à certaines tendances contemporaines telles que le management ou le transhumanisme. Autant le premier me semble fondamentalement antipathique (3), autant le second me semble intéressant. Ces réserves sont destinées à montrer que la dernière période de la production de Mattéi, bien que cohérente avec sa période purement métaphysique antérieure, s'avère, en fin de compte, aussi peu originale qu'elle. Mais l'originalité étant un concept qui n'appartenait pas à la pensée antique, Mattéi aurait sans doute apprécié, in fine, d'être tenu pour un transmetteur fidèle, poursuivant un combat qu'il n'avait pas initié.

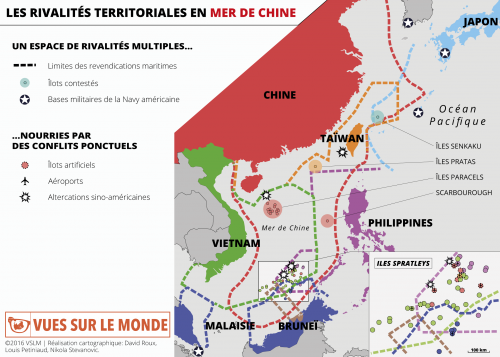

Kilcullen avait introduit la controverse avec une étude de 2004, dans laquelle il appelait à considérer la lutte contre le terrorisme en termes d’« insurrection globale

Kilcullen avait introduit la controverse avec une étude de 2004, dans laquelle il appelait à considérer la lutte contre le terrorisme en termes d’« insurrection globale